Настоящая рабочая программа по физике для средней общеобразовательной школы 9 класса составлена на основе:

1. Федерального компонента государственного стандартного образования, утвержденного приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного и среднего (полного) общего образования»;

2. Программа по физике

для получения основного (общего) (среднего (полного) общего) образования (письмо Департамента государственной политики и образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2005 г. № 03-1263);

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 31.03.2014 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 459 от 21.04.2016 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года N 253»

4. Учебного плана филиала МАОУ Новотарманской СОШ «Салаирская СОШ», утвержденного приказом директора филиала МАОУ Новотарманской СОШ «Салаирская СОШ» Шараповой Г.Р. № 141 от 03.06.2016 г. и согласованного Председателем Управляющего совета МАОУ Новотарманской СОШ Размановой М.В. протокол №10 от 27.05.2016 г.

5. Программы, выбранные общеобразовательным учреждением: Программа для общеобразовательных школ Физика 7-9 кл., автор Е.М.Гутник., М.: Дрофа, 2010.

Учебная программа 9 класса рассчитана на 68 часов, по 2часа в неделю.

В обязательный минимум, утвержденный в 2004 году, вошли темы, которой не было в предыдущем стандарте: «Невесомость», «Трансформатор», «Передача электрической энергии на расстояние», «Влияние электромагнитных излучений на живые организмы», «Конденсатор», «Энергия заряженного поля конденсатора», «Колебательный контур», «Электромагнитные колебания», «Принципы радиосвязи и телевидения», «Дисперсия света», «Оптические спектры», «Поглощение и испускание света атомами», «Источники энергии Солнца и звезд». В связи с введением в стандарт нескольких новых (по сравнению с предыдущим стандартом) требований к сформированности экспериментальных умений в данную программу в дополнение к уже имеющимся включена новая. Для приобретения или совершенствования умения работать с физическими приборами «для измерения радиоактивного фона и оценки его безопасности» в курс включена лабораторная работа: «Измерение естественного радиационного фона дозиметром». В целях формирования умений «представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: … периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины» включена лабораторная работа: «Изучение зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и от жесткости пружины».

В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая технология, технология правильного типа читательской деятельности и технология оценивания достижений, позволяющие формировать у обучающихся умение обучаться с высокой степенью самостоятельности. Важнейшей отличительной особенностью курса физики с точки зрения деятельностного подхода является включение в него специальных заданий на применение существующих знаний «для себя» через работу с жизненными (компетентностными) задачами.

индивидуальная, парная, групповая, интерактивная.

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при прямолинейном равномерном и равноускоренном движениях. Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. ГЕОЦЕНТРИЧЕСКАЯ И ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ МИРА.

Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное падение тел в трубке Ньютона. Движение по окружности. Направление скорости при равномерном движении по окружности. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Наблюдение и описание различных видов механического движения на основе законов динамики Ньютона, законов сохранения импульса, закона всемирного тяготения.

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. Измерение ускорения свободного падения.

Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. Свободные и вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение энергии при колебательном движении. Резонанс.

Распространение колебаний в упругих средах. Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость волны. Звук. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. ВЫСОТА ТОНА. Эхо.

Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия распространения звука. Наблюдение и описание различных видов механических колебаний и волн. Наблюдение и описание различных видов механического движения на основе законов сохранения энергии.

Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от длины нити.

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР. Преобразования энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. Колебательный контур. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Оптические спектры. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ. Предупреждения опасного воздействия на организм человека электромагнитных излучений. Наблюдение и описание электромагнитной индукции, дисперсии света; объяснение этих явлений.

Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитные колебания. Свойства электромагнитных волн. Дисперсия света. Получение белого света при сложении света разных цветов. Объяснение устройства и принципа действия физического прибора: ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА. Наблюдение и описание ОПТИЧЕСКИХ СПЕКТРОВ РАЗЛИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ, их объяснение НА ОСНОВЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СТРОЕНИИ АТОМА.

Изучение явления электромагнитной индукции. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.

Радиоактивность. Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Состав атомного ядра. Альфа-, бета-, гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Ядерные реакции. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия на организм человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и оценки его безопасности.

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц.

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.

смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии;

уметь

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, электромагнитную индукцию, преломление и дисперсию света;

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: естественного радиационного фона;

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: периода колебаний нитяного маятника от длины нити, периода колебаний пружинного маятника от массы груза и от жесткости пружины;

приводить примеры практического использования физических знаний о механических, электромагнитных явлениях;

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для рационального использования, обеспечения безопасности в процессе использования электрических приборов, оценки безопасности радиационного фона.

| № | Дата | Тема урока | Элементы содержания | Требования к уровню подготовки обучающихся | Основные виды деятельности ученика | Экспериментальная поддержка | Подготовка к ГИА | Д/з |

| план | факт |

| Законы движения и взаимодействия тел 25 часов |

| 1 | 07.09 |

| Вводный инструктаж по ТБ в кабинете физики. Материальная точка. Система отсчета | Описание движения. Материальная точка как модель тела. Критерии замены тела материальной точкой. Поступательное движение. Система отсчета.

| Знать понятия: механическое движение, материальная точка, система и тело отсчета. Уметь приводить примеры механического движения.

| Наблюдать и описывать прямолинейное и равномерное движение тележки с капельницей; —определять по ленте со следами капель вид движения тележки, пройденный ею путь и промежуток времени от начала движения до остановки; —обосновывать возможность замены тележки ее моделью — материальной точкой — для описания движения | Демонстрации. Определение координаты (пути, траектории, скорости) материальной точки в заданной системе отсчета (по рис. 2, б учебника)

|

Механическое движение. | §1, упр. 1(2,4). |

| 2 | 08.09 |

| Перемещение | Вектор перемещения и необходимость его введения для определения положения движущегося тела в любой момент времени. Различие между понятиями «путь» и «перемещение». | Знать понятия: траектория, путь, перемещение. Уметь объяснять их физический смысл. | Приводить примеры, в которых координату движущегося тела в любой момент времени можно определить, зная его начальную координату и совершенное им за данный промежуток времени перемещение, и нельзя, если вместо перемещения задан пройденный путь | Демонстрации. Путь и перемещение

|

Траектория. Путь. Перемещение | §2 упр.2 (1,2). |

| 3 | 14.09 |

| Определение координаты движущегося тела. | Векторы, их модули и проекции на выбранную ось. Нахождение координаты тела по его начальной координате и проекции вектора перемещения |

| Определять модули и проекции векторов на координатную ось; —записывать уравнение для определения координаты движущегося тела в векторной и скалярной форме, использовать его для решения задач |

|

| §3 упр.4. |

| 4 | 15.09 |

| Перемещение при прямолинейном равномерном движении | Для прямолинейного равномерного движения: скорость, определение вектора скорости, формулы для нахождения проекции и модуля вектора перемещения тела, формула для вычисления координаты движущегося тела в любой заданный момент времени, равенство модуля вектора перемещения пути и площади под графиком скорости. | Знать понятия: скорость, прямолинейное равномерное движение. Уметь описать и объяснить движение. Уметь строить и читать графики координаты и скорости прямолинейного равномерного движения. | —Записывать формулы: для нахождения проекции и модуля вектора перемещения тела, для вычисления координаты — доказывать равенство модуля вектора перемещения пройденному пути и площади под графиком скорости; —строить графики зависимости vx = vx (t)

| Демонстрации. Равномерное движение, измерение скорости тела при равномерном движении, построение графика зависимости vx = vx (t), вычисление по этому графику перемещения и координаты движущегося тела в любой заданный момент времени |

Скорость. Равномерное прямолинейное движение | §4, Л. №149, 154, 156. |

| 5 | 21.09 |

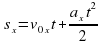

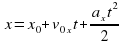

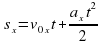

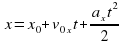

| Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. | Мгновенная скорость. Равноускоренное движение. Ускорение.

| Знать понятия: ускорение, прямолинейное равноускоренное движение. Уметь объяснять и описать движение. | Объяснять физический смысл понятий: мгновенная скорость, ускорение; —приводить примеры равноускоренного движения; —записывать формулу для определения ускорения в векторном виде и в виде проекций на выбранную ось; —применять формулы  ; ;  для решения задач, выражать любую из входящих в них величин через остальные для решения задач, выражать любую из входящих в них величин через остальные | Демонстрации. Определение ускорения прямолинейного равноускоренного движения

|

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение | §5 упр.5 (2,3) |

| 6 | 22.09 |

| Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости | Формулы для определения вектора скорости и его проекции. График зависимости проекции вектора скорости от времени при равноускоренном движении для случаев, когда векторы скорости и ускорения сонаправлены; направлены в противоположные стороны. | Знать понятия: скорость, проекция скорости, начальная и конечная скорости. Уметь объяснять их физический смысл, строить графики скорости. | —Записывать формулы  ; ;  ; ; читать и строить графики зависимости vx = vx (t); — решать расчетные и качественные задачи с применением указанных формул | Демонстрации. Зависимость скорости от времени при прямолинейном равноускоренном движении

|

| §6 упр.6 |

| 7 | 28.09 |

| Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении | Вывод формулы перемещения геометрическим путем

| Знать понятия: перемещение при движении с ускорением, уравнение равноускоренного движения. Уметь объяснить физический смысл. | Решать расчетные задачи с применением формулы

—приводить формулу

к виду

—доказывать, что для прямолинейного равноускоренного движения уравнение

может быть преобразовано в уравнение

|

|

| §7 упр.7 (1,2). |

| 8 | 29.09 |

| Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости | Закономерности, присущие прямолинейному равноускоренному движению без начальной скорости.

| Знать понятия: перемещение при движении с ускорением, уравнение равноускоренного движения, начальная и конечная скорости. Уметь объяснить физический смысл. | —Наблюдать движение тележки с капельницей; —делать выводы о характере движения тележки; —вычислять модуль вектора перемещения, совершенного прямолинейно и равноускоренно движущимся телом за n-ю секунду от начала движения, по модулю перемещения, совершенного им за k-ю секунду. | Демонстрации. Зависимость модуля перемещения от времени при прямолинейном равноускоренном движении с нулевой начальной скоростью (по рис. 2 или 21учебника)

|

| §8 упр.8, Л/р. №1. |

| 9 | 05.10 |

| Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной скорости» | Определение ускорения и мгновенной скорости тела, движущегося равноускоренно.

| Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. Приобретение навыков при работе с оборудованием (секундомер, измерительная линейка). Уметь определять погрешность измерения физической величины. | —Пользуясь метрономом, определять промежуток времени от начала равноускоренного движения шарика до его остановки; —определять ускорение движения шарика и его мгновенную скорость перед ударом о цилиндр; —представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц и графиков; —по графику определять скорость в заданный момент времени; —работать в группе |

|

| §8 (повто-рить), стр. 226.

|

| 10 | 6.10 |

| Решение задач по теме «Основы кинематики» | Прямолинейное равноускоренное движение

| Уметь решать и оформлять задачи, применять изученные законы к решению комбинированных задач. |

|

|

| Л. № 122, 140, 150. |

| 11 | 12.10 |

| Контрольная работа №1 по теме «Основы кинематики» | Прямолинейное равномерное и равноускоренное движение. Прямолинейное равномерное и равноускоренное движение. | Уметь решать и оформлять задачи, применять изученные законы к решению комбинированных задач. |

|

|

| Л. № 146, 147-149. |

| 12 | 13.10 |

| Относительность движения. | Относительность движения. Относительность траектории, перемещения, пути, скорости. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Причина смены дня и ночи на Земле (в гелиоцентрической системе). | Понимать и объяснять относительность перемещения и скорости. | —Наблюдать и описывать движение маятника в двух системах отсчета, одна из которых связана с землей, а другая с лентой, движущейся равномерно относительно земли; —сравнивать траектории, пути, перемещения, скорости маятника в указанных системах отсчета; —приводить примеры, поясняющие относительность движения | Демонстрации. Относительность траектории, перемещения, скорости с помощью маятника

|

| §9, упр.9 устно, работа над ошибками |

| 13 | 19.10 |

| Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона.

| Причины движения с точки зрения Аристотеля и его последователей. Закон инерции. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. | Понимать и объяснять относительность перемещения и скорости. | —Наблюдать проявление инерции; —приводить примеры проявления инерции; —решать качественные задачи на применение первого закона Ньютона | Демонстрации. Явление инерции

|

Инерция. Первый закон Ньютона | §10, упр.10 |

| 14 | 20.10 |

| Второй закон Ньютона | Второй закон Ньютона. Единица силы.

| Знать содержание первого закона Ньютона, понятия «инерция», «инерциальная система отсчета». | —Записывать второй закон Ньютона в виде формулы; —решать расчетные и качественные задачи на применение этого закона | Демонстрации. Второй закон Ньютона

|

Второй закон Ньютона | §11, упр.11 |

| 15 | 26.10 |

| Третий закон Ньютона | Третий закон Ньютона. Силы, возникающие при взаимодействии тел: а) имеют одинаковую природу; б) приложены к разным телам | Знать содержание второго закона Ньютона, формулу, единицы измерения физических величин в системе СИ. Написать и объяснить формулу. | —Наблюдать, описывать и объяснять опыты, иллюстрирующие справедливость третьего закона Ньютона; —записывать третий закон Ньютона в виде формулы; —решать расчетные и качественные задачи на применение этого закона | Демонстрации. Третий закон Ньютона (по рис. 22—24 учебника)

|

Третий закон Ньютона | §12, упр.12. |

| 16 | 27.10 |

| Свободное падение тел. | Ускорение свободного падения. Падение тел в воздухе и разреженном пространстве.

| Знать содержание третьего закона Ньютона. Написать и объяснить формулу. Знать границы применимости законов Ньютона, приводить примеры. | Демонстрации. Падение тел в воздухе и разреженном пространстве (по рис. 29 учебника) —Наблюдать падение одних и тех же тел в воздухе и в разреженном пространстве; —делать вывод о движении тел с одинаковым ускорением при действии на них только силы тяжести |

|

Свободное падение | §13, упр.13. |

| 17 | 9.11 |

| Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость. | Уменьшение модуля вектора скорости при противоположном направлении векторов начальной скорости и ускорения свободного падения. Невесомость. | Уметь объяснить физический смысл свободного падения, решать задачи на расчет скорости и высоты при свободном движении. | —Наблюдать опыты, свидетельствующие о состоянии невесомости тел; —сделать вывод об условиях, при которых тела находятся в состоянии невесомости; —измерять ускорение свободного падения; —работать в группе | Демонстрации. Невесомость (по рис. 31 учебника)

|

| §14, упр.14 Л/р. №2 стр. 231. |

| 18 | 10.11 |

| Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №2 «Исследование свободного падения» | Уменьшение модуля вектора скорости при противоположном направлении векторов начальной скорости и ускорения свободного падения. Невесомость. | Приобретение навыков при работе с оборудованием. | —Наблюдать опыты, свидетельствующие о состоянии невесомости тел; —сделать вывод об условиях, при которых тела находятся в состоянии невесомости; —измерять ускорение свободного падения; —работать в группе | Демонстрации. Невесомость (по рис. 31 учебника)

|

| Л. № 296, 297. |

| 19 | 16.11 |

| Закон всемирного тяготения | Закон всемирного тяготения и условия его применимости. Гравитационная постоянная. ГЕОЦЕНТРИЧЕСКАЯ И ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ МИРА. | Знать понятия: гравитационное взаимодействие, гравитационная постоянная, границы применимости закона. Написать и объяснить формулу. | —Записывать закон всемирного тяготения в виде математического уравнения

| Демонстрации. Падение на землю тел, не имеющих опоры или подвеса |

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести | §15, упр.15. |

| 20 | 17.11 |

| Ускорение свободного падения на Земле и других небесных тел | Формула для определения ускорения свободного падения. Зависимость ускорения свободного падения от широты места и высоты над Землей | Знать понятия: сила тяжести, ускорение свободного падения, объяснять их физический смысл, знать зависимость ускорения свободного падения от широты и высоты над Землей. | —Из закона всемирного тяготения выводить формулу

|

|

| §16, упр.16 |

| 21 | 23.11 |

| Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. | Условие криволинейности движения. Направление скорости тела при его криволинейном движении (в частности, по окружности). Центростремительное ускорение. | Знать природу, определение криволинейного движения, приводить примеры; физическую величину, единицу измерения периода, частоты, угловой скорости.

| Приводить примеры прямолинейного и криволинейного движения тел; —называть условия, при которых тела движутся прямолинейно или криволинейно; —вычислять модуль центростремительного ускорения по формулеa  | Демонстрации. Примеры прямолинейного и криволинейного движения: свободное падение мяча, который выронили из рук, и движение мяча, брошенного горизонтально. Направление скорости при движении по окружности (по рис. 39 учебника) |

Движение по окружности | §18, 19, упр.18. |

| 22 | 24.11 |

| Искусственные спутники Земли | Решение задач по кинематике на равноускоренное и равномерное движение, законы Ньютона, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью | Уметь рассчитывать первую космическую скорость.

| Решать расчетные и качественные задачи; —слушать отчет о результатах выполнения задания-проекта «Экспериментальное подтверждение справедливости условия криволинейного движения тел»; —слушать доклад «Искусственные спутники Земли», задавать вопросы и принимать участие в обсуждении темы |

|

| §20, упр.19 |

| 23 | 30.11 |

| Импульс тела. Закон сохранения импульса | Причины введения в науку физической величины — импульс тела. Импульс тела (формулировка и математическая запись). Единица импульса. Замкнутая система тел. Изменение импульсов тел при их взаимодействии. Вывод закона сохранения импульса. | Знать понятия: импульс и импульс силы. | —Давать определение импульса тела, знать его единицу; —объяснять, какая система тел называется замкнутой, приводить примеры замкнутой системы; —записывать закон сохранения импульса

| Демонстрации. Импульс тела. Закон сохранения импульса

|

Импульс тела Закон сохранения импульса Кинетическая энергия. | §21, 22, упр.20,21. |

| 24 | 01.12 |

| Реактивное движение. Ракеты | Сущность и примеры реактивного движения. Назначение, конструкция и принцип действия ракеты. Многоступенчатые ракеты | Знать практическое использование закона сохранения импульса. Написать формулы и объяснить их. | —Наблюдать и объяснять полет модели ракеты

| Демонстрации. Реактивное движение. Модель ракеты

|

| §23, упр.22. |

| 25 | 7.12 |

| Закон сохранения механической энергии | Закон сохранения механической энергии. Вывод закона и его применение к решению задач | Уметь применять знания при решении соответствующих задач. | —Решать расчетные и качественные задачи на применение закона сохранения энергии; —работать с заданиями, приведенными в разделе «Итоги главы» |

|

|

|

| 26 | 8.12 |

| Решение задач по теме «Основы динамики» | Законы динамики.

|

| —Применять знания к решению задач

|

|

| §21-23 повторить,

|

| 27 | 14.12 |

| Контрольная работа №2 по теме «Основы динамики» | Законы динамики. |

|

|

| §10-23 повторить. |

| Механические колебания и волны. Звук 11 часов |

| 28 | 15.12 |

| Колебательное движение. Колебательные системы. | Механические колебания. Примеры колебательного движения. Общие черты разнообразных колебаний. Динамика колебаний горизонтального пружинного маятника. Свободные колебания, колебательные системы, маятник. | Знать условия существования колебаний, приводить примеры. | —Определять колебательное движение по его признакам; —приводить примеры колебаний; —описывать динамику свободных колебаний пружинного и математического маятников; —измерять жесткость пружины или резинового шнура | Демонстрации. Примеры колебательных движений (по рис. 52 учебника). Экспериментальная задача на повторение закона Гука и измерение жесткости пружины или шнура

|

| §24,25 упр. 23, работа над ошибками к/р. |

| 29 | 21.12 |

| Величины, характеризующие колебательное движение | Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Зависимость периода и частоты маятника от длины его нити.

| Знать уравнение колебательного движения. Написать формулу и объяснить. | Называть величины, характеризующие колебательное движение; —записывать формулу взаимосвязи периода и частоты колебаний; —проводить экспериментальное исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от m и k | Демонстрации. Период колебаний пружинного маятника; экспериментальный вывод зависимости

|

| §26, 27, упр. 24. Л/р. №3 стр. 232. |

| 30 | 22.12 |

| Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины» | Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины | Приобретение навыков при работе с оборудованием. | —Проводить исследования зависимости периода (частоты) колебаний маятника от длины его нити; —представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц; —работать в группе; —слушать отчет о результатах выполнения задания-проекта «Определение качественной зависимости периода колебаний математического маятника от ускорения свободного падения» |

|

| Л. № 881, 882. |

| 31 | 11.01 |

| Математический маятник. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №4 «Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от длины нити» | Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от длины нити |

|

|

|

| 32

| 12.01 |

| Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие и вынужденные колебания Резонанс. | Превращение механической энергии колебательной системы во внутреннюю. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Частота установившихся вынужденных колебаний. Условия наступления и физическая сущность явления резонанса. Учет резонанса в практике. | Объяснять и применять закон сохранения энергии для определения полной энергии колеблющегося тела. Знать определение и причины резонанса, способы борьбы. | —Объяснять причину затухания свободных колебаний; —называть условие существования незатухающих колебаний —Объяснять, в чем заключается явление резонанса; —приводить примеры полезных и вредных проявлений резонанса и пути устранения последних | Демонстрации. Преобразование энергии в процессе свободных колебаний. Затухание свободных колебаний. Вынужденные колебания Демонстрации. Резонанс маятников (по рис. 68 учебника)

|

| §28-30, упр. 25. |

| 33 | 18.01 |

| Механические волны. Продольные и поперечные волны | Механизм распространения упругих колебаний. Механические волны. Поперечные и продольные упругие волны в твердых, жидких и газообразных средах. | Знать определение механических волн, виды волн. | Различать поперечные и продольные волны; —описывать механизм образования волн; —называть характеризующие волны физические величины | Демонстрации. Образование и распространение поперечных и продольных волн (по рис. 69—71 учебника)

|

| §31-32, упр. 27. |

| 34 | 19.01 |

| Длина и скорость распространения волны | Характеристики волн: скорость, длина волны, частота, период колебаний. Связь между этими величинами. | Знать основные характеристики волн, характер распространения колебательных процессов в трехмерном пространстве. | —Называть величины, характеризующие упругие волны; —записывать формулы взаимосвязи между ними | Демонстрации. Длина волны (по рис. 72 учебника)

|

| 33-34 |

| 35 | 25.01 |

| Источники звука. Звуковые колебания. | Звук. Источники звука — тела, колеблющиеся с частотой 16 Гц — 20 кГц. Ультразвук и инфразвук. Эхолокация. Громкость звука и ВЫСОТА ТОНА.

| Знать понятие звуковых волн, привести примеры, физические характеристики звука: высота, тембр, громкость. | —Называть диапазон частот звуковых волн; —приводить примеры источников звука; —приводить обоснования того, что звук является продольной волной; —слушать доклад «Ультразвук и инфразвук в природе, технике и медицине», задавать вопросы и принимать участие в обсуждении темы | Демонстрации. Колеблющееся тело как источник звука (по рис. 74—76 учебника)

|

| §35. 36 |

| 36 | 26.01 |

| Распространение звука. Скорость звука | Наличие среды — необходимое условие распространения звука. Скорость звука в различных средах. | Знать и уметь объяснить особенности распространения звука в различных средах. | Выдвигать гипотезы о зависимости скорости звука от свойств среды и от ее температуры; —объяснять, почему в газах скорость звука возрастает с повышением температуры | Демонстрации. Необходимость упругой среды для передачи звуковых колебаний (по рис. 80 учебника) |

| §37, 38. |

| 37 | 01.02 |

| Отражение звука. Решение задач по теме «Механические колебания и звук» | Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс.

| Знать особенности поведения звуковых волн на границе раздела двух сред, уметь объяснить. | Объяснять наблюдаемый опыт по возбуждению колебаний одного камертона звуком, испускаемым другим камертоном такой же частоты | Демонстрации. Отражение звуковых волн. Звуковой резонанс (по рис. 84 учебника) |

| §39

|

| 38 | 02.02 |

| Контрольная работа №3 по теме «Механические колебания и звук» | «Механические колебания и волны. Звук» | Уметь решать задачи на механические колебания и волны. Звук.

| Применять знания к решению задач |

|

| §40,41 |

| Электромагнитное поле 17 часов |

| 39 | 8.02 |

| Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле | Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. Графическое изображение магнитного поля. Линии неоднородного и однородного магнитного поля | Знать понятие: магнитное поле. Опыт Эрстеда. Взаимодействие магнитов. | —Делать выводы о замкнутости магнитных линий и об ослаблении поля с удалением от проводников с током

| Демонстрации. Пространственная модель магнитного поля постоянного магнита. Демонстрация спектров магнитного поля токов |

| §42,43, упр.33, 34

|

| 40 | 9.02 |

| Направление тока и направление линий его магнитного поля. | Связь направления линий магнитного поля тока с направлением тока в проводнике. Правило буравчика. Правило правой руки для соленоида | Понимать структуру магнитного поля, уметь объяснять на примерах графиков и рисунков. | —Формулировать правило правой руки для соленоида, правило буравчика; —определять направление электрического тока в проводниках и направление линий магнитного поля |

|

| §44, упр. 34. |

| 41 | 15.02 |

| Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. | Действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу. Правило левой руки | Знать силу Ампера, объяснять физический смысл. | —Применять правило левой руки; —определять направление силы, действующей на электрический заряд, движущийся в магнитном поле; —определять знак заряда и направление движения частицы | Демонстрации. Действие магнитного поля на проводник с током (по рис. 104 учебника)

|

Взаимодействие магнитов Действие магнитного поля на проводник с током | §45, упр. 35. |

| 42 | 16.02 |

| Индукция магнитного поля. Магнитный поток | Индукция магнитного поля. Модуль вектора магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Единицы магнитной индукции. Зависимость магнитного потока, пронизывающего площадь контура, от площади контура, ориентации плоскости контура по отношению к линиям магнитной индукции и от модуля вектора магнитной индукции магнитного поля | Знать силовую характеристику магнитного поля – индукцию. | —Записывать формулу взаимосвязи модуля вектора магнитной индукции B магнитного поля с модулем силы F, действующей на проводник длиной l, расположенный перпендикулярно линиям магнитной индукции, и силой тока I в проводнике; —описывать зависимость магнитного потока от индукции магнитного поля, пронизывающего площадь контура и от его ориентации по отношению к линиям магнитной индукции |

|

| §46, упр. 37. |

| 43 | 22.02 |

| Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца | Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Причина возникновения индукционного тока. Определение явления электромагнитной индукции. Техническое применение явления | Знать понятия: электромагнитная индукция, самоиндукция, правило Ленца, написать формулу и объяснить. | —Наблюдать и описывать опыты, подтверждающие появление электрического поля при изменении магнитного поля, делать выводы | Демонстрации. Электромагнитная индукция (по рис. 122—124 учебника)

|

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея | §47-49, конспект. |

| 44 | 23.02 |

| Явление самоиндукции. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №5 «Изучение явления электромагнитной индукции» | Явление самоиндукции. | Знать понятие «электромагнитная индукция», технику безопасности при работе с электроприборами.

| Проводить исследовательский эксперимент по изучению явления электромагнитной индукции; —анализировать результаты эксперимента и делать выводы; —работать в группе |

|

| §50, упр. 41

|

| 45 | 01.03 |

| Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор. | Переменный электрический ток. Электромеханический индукционный генератор (как пример — гидрогенератор). Потери энергии в ЛЭП, способы уменьшения потерь. Трансформатор. Назначение, устройство и принцип действия трансформатора, его применение при передаче электроэнергии. ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА РАССТОЯНИЕ. | Знать способы получения электрического тока, принцип действия трансформатора. Уметь объяснить.

| Рассказывать об устройстве и принципе действия генератора переменного тока; —называть способы уменьшения потерь электроэнергии передаче ее на большие расстояния; —рассказывать о назначении, устройстве и принципе действия трансформатора и его применении | Демонстрации. Трансформатор универсальный

|

| §51 |

| 46 | 02.03 |

| Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. | Электромагнитное поле, его источник. Различие между вихревым электрическим и электростатическим полями. Электромагнитные волны: скорость, поперечность, длина волны, причина возникновения волн. Получение и регистрация электромагнитных волн. | Знать понятие «электро-магнитное поле» и условия его существования. | —Наблюдать опыт по излучению и приему электромагнитных волн; —описывать различия между вихревым электрическим и электростатическим полями

| Демонстрации. Излучение и прием электромагнитных волн |

Электромагнитные колебания и волны | §52, 53. |

| 47 | 09.03 |

| Конденсатор. | Конденсатор. Виды конденсаторов. Энергия электрического поля конденсатора. | Знать строение конденсаторов, применение в технике. |

|

|

| §54 |

| 48 | 15.03 |

| Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний | Колебательный контур. Высокочастотные электромагнитные колебания и волны — необходимые средства для осуществления радиосвязи. Колебательный контур, получение электромагнитных колебаний. Формула Томсона. | Понимать механизм возникновения электромагнитных колебаний. Знать зависимость свойств излучений от их длины, приводить примеры. | —Наблюдать свободные электромагнитные колебания в колебательном контуре; —делать выводы; —решать задачи на формулу Томсона

| Демонстрации. Регистрация свободных электрических колебаний (по рис. 140 учебника)

|

| . §55 |

| 49 | 16.03 |

| Принципы радиосвязи и телевидения | Принципы радиосвязи и телевидения. Блок-схема передающего и приемного устройств для осуществления радиосвязи. Амплитудная модуляция и детектирование высокочастотных колебаний | Знать принципы радиосвязи и телевидения | Рассказывать о принципах радиосвязи и телевидения; —слушать доклад «Развитие средств и способов передачи информации на далекие расстояния с древних времен и до наших дней»

|

|

| §56, 57

|

| 50 | 22.03 |

| Электромагнитная природа света. | СВЕТ - ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ВОЛНА. Свет как частный случай электромагнитных волн. Диапазон видимого излучения на шкале электромагнитных волн. Частицы электромагнитного излучения — фотоны (кванты) | Знать историческое развитие взглядов на природу света.

| Называть различные диапазоны электромагнитных волн |

|

| §58 |

| 51 | 23.03 |

| Преломление света. | Преломление света. Физический смысл показателя преломления. Явление дисперсии. Разложение белого света в спектр. Получение белого света путем сложения спектральных цветов. Цвета тел. Назначение и устройство спектрографа и спектроскопа. |

| —Наблюдать разложение белого света в спектр при его прохождении сквозь призму и получение белого света путем сложения спектральных цветов с помощью линзы; —объяснять суть и давать определение явления дисперсии

| Демонстрации. Преломление светового луча (по рис. 145 учебника). Опыты по рисункам 149—153 учебника |

| §59 |

| 52 | 05.04 |

| Дисперсия света. |

|

|

| §60 |

| 53 | 06.04 |

| Испускание и поглощение света атомами. Линейчатые спектры. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №6 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» | Сплошной и линейчатые спектры, условия их получения. Спектры испускания и поглощения. Закон Кирхгофа. Атомы — источники излучения и поглощения света. Объяснение излучения и поглощения света атомами и происхождения линейчатых спектров на основе постулатов Бора. Наблюдение и описание ОПТИЧЕСКИХ СПЕКТРОВ РАЗЛИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ, их объяснение НА ОСНОВЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СТРОЕНИИ АТОМА. |

| Наблюдать сплошной и линейчатые спектры испускания; —называть условия образования сплошных и линейчатых спектров испускания; —работать в группе; —слушать доклад «Метод спектрального анализа и его применение в науке и технике» —Объяснять излучение и поглощение света атомами и происхождение линейчатых спектров на основе постулатов Бора; —работать с заданиями, приведенными в разделе «Итоги главы» |

|

| §61-64 |

| 54 | 12.04 |

| Решение задач по теме «Электромагнитные явления» |

|

|

|

| 55 | 13.04 |

| Контрольная работа №4 по теме «Электромагнитное поле» |

|

|

|

| Строение атома и атомного ядра 11 часов |

| 56 | 19.04 |

| Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов | Радиоактивность. Сложный состав радиоактивного излучения, α, β- и γ-частицы. Альфа-, бета- и гамма-излучения. | Знать природу альфа-, бета-, гамма-лучей. | —Описывать опыты Резерфорда: по обнаружению сложного состава радиоактивного излучения и по исследованию с помощью рассеяния α-частиц строения атома

|

|

Радиоактивность. Альфа-, бета-, гамма-излучения | §65. |

| 57 | 20.04 |

| Модели атомов. Опыт Резерфорда | Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц. Состав атомного ядра. Планетарная модель атома | Знать строение атома по Резерфорду, показать на моделях. |

|

Опыты Резерфорда.Планетарная модель атома Состав атомного ядра | §66 |

| 58 | 26.04 |

| Радиоактивные превращения атомных ядер | Ядерные реакции. Превращения ядер при радиоактивном распаде на примере α-распада радия. Обозначение ядер химических элементов. Массовое и зарядовое числа. Закон сохранения массового числа и заряда при радиоактивных превращениях | Знать природу радиоактивного распада и его закономерности. | Объяснять суть законов сохранения массового числа и заряда при радиоактивных превращениях; —применять эти законы при записи уравнений ядерных реакций

|

|

Ядерные реакции | §67 |

| 59 | 27.04 |

| Экспериментальные методы исследования частиц. Открытие протона и нейтрона. Состав атомного ядра | Назначение, устройство и принцип действия счетчика Гейгера и камеры Вильсона. Выбивание α-частицами протонов из ядер атома азота. Наблюдение фотографий образовавшихся в камере Вильсона треков частиц, участвовавших в ядерной реакции. Открытие и свойства нейтрона | Знать современные методы обнаружения и исследования заряженных частиц и ядерных превращений. Знать историю открытия протона и нейтрона. | —Измерять мощность дозы радиационного фона дозиметром; —сравнивать полученный результат с наибольшим допустимым для человека значением; —работать в группе Применять законы сохранения массового числа и заряда для записи уравнений ядерных реакций |

|

| §68, 69, 70, 71 |

| 60 | 03.05 |

| Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс. | Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл массового и зарядового чисел. Особенности ядерных сил. Изотопы. Энергия связи. Внутренняя энергия атомных ядер. Взаимосвязь массы и энергии. Дефект масс. Выделение или поглощение энергии в ядерных реакциях | Знать строение ядра атома, модели Знать понятие «прочность атомных ядер». | —Объяснять физический смысл понятий: массовое и зарядовое числа —Объяснять физический смысл понятий: энергия связи, дефект масс

|

|

| §72, 73 |

| 61 | 04.05 |

| Деление ядер урана. Цепная реакция. Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядра урана по фотографии треков» | Модель процесса деления ядра урана. Выделение энергии. Условия протекания управляемой цепной реакции. Критическая масса. | Понимать механизм деления ядер урана. | —Описывать процесс деления ядра атома урана; —объяснять физический смысл понятий: цепная реакция, критическая масса; —называть условия протекания управляемой цепной реакции

|

|

| §74, 75 |

| 62 | 10.05 |

| Ядерный реактор. Атомная энергетика

| ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА. Назначение, устройство, принцип действия ядерного реактора на медленных нейтронах. Преобразование энергии ядер в электрическую энергию. Преимущества и недостатки АЭС перед другими видами электростанций. Дискуссия на тему «Экологические последствия использования тепловых, атомных и гидроэлектростанций» | Знать устройство ядерного реактора. | —Рассказывать о назначении ядерного реактора на медленных нейтронах, его устройстве и принципе действия; —называть преимущества и недостатки АЭС перед другими видами электростанций |

|

| §76, 77 |

| 63 | 11.05 |

| Лабораторная работа №8 «Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» | Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия на организм человека радиоактивных излучений; Практическое применение измерения радиоактивного фона и оценки его безопасности. |

| —представлять результаты измерений в виде таблиц; —работать в группе

|

|

|

|

| 64 | 17.05 |

| Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада. Лабораторная работа №9 «Измерение естественного радиационного фона дозиметром» | Физические величины: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Период полураспада радиоактивных веществ. [Закон радиоактивного распада.] Способы защиты от радиации ДОЗИМЕТРИЯ. | Знать правила защиты от радиоактивных излучений. | —Называть физические величины: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада; —слушать доклад «Негативное воздействие радиации на живые организмы и способы защиты от нее» —Строить график зависимости мощности дозы излучения продуктов распада радона от времени; —оценивать по графику период полураспада продуктов распада радона; |

|

| §78 |

| 65 | 18.05 |

| Термоядерная реакция. Решение задач по теме «Ядерная физика» | Условия протекания и примеры термоядерных реакций. Выделение энергии и перспективы ее использования. Источники энергии Солнца и звезд. | Знать условия протекания, применение термоядерной реакции. Знать преимущества и недостатки атомных электро-станций. | —Называть условия протекания термоядерной реакции; —приводить примеры термоядерных реакций; —применять знания к решению задач

|

|

| §79 |

| 66 | 24.05 |

| Контрольная работа №5 по теме «Ядерная физика» | Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер | Уметь решать задачи по теме «Строение атома и атомного ядра». | применять знания к решению задач |

|

|

|

| Итоговое повторение 2 часа |

| 67 | 25.05 |

| Повторение материала по теме «Основы кинематики и динамики» | Описание движения. Материальная точка1 как модель тела. Критерии замены тела материальной точкой. Поступательное движение. Система отсчета. | Знать понятия: механическое движение, материальная точка, система и тело отсчета. Уметь приводить примеры механического движения. |

|

|

|

|

| 68 | 31.05 |

| Повторение материала по теме «Механические колебания и волны» | Механизм распространения упругих колебаний и волн. Механические волны. Поперечные и продольные упругие волны в твердых, жидких и газообразных средах. | Знать определение механических волн, виды волн, колебаний. |

|

|

|

|

(литература:Оценка знаний, умений и навыков учащихся по учебным предметам.Методические рекомендации/ Под ред. Ройтблат О.В., Миловановой Н.Г., Прудаевой В.Н.Тюмень: ТОГИРРО, 2007. – 72 с.)

некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно считать обязательными результатами обучения.

Ниже приведены обобщенные планы основных элементов физических знаний.

инструкцией по проверке письменных работ, которая приведена ниже.

;

;  для решения задач, выражать любую из входящих в них величин через остальные

для решения задач, выражать любую из входящих в них величин через остальные ;

;  ;

;