Комитет администрации Усть-Калманского района по образованию

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Усть-Калманская средняя общеобразовательная школа»

| Рассмотрено ММО учителей математики, русского языка, литературы, физики протокол № 62 от 30.08.22 руководитель ММО Токарева Г.В | Согласовано зам. директора по УВР_______________

| Принято Педагогический совет протокол № 152 от31.08.22

| Утверждено директор школы Тынянова Т.И. __________________ приказ №173 от31.08.22 |

Рабочая программа учебного предмета

«Физика» для 11АБ класса

среднего общего образования

образовательная область — естественно-научные предметы

Срок реализации программы-1 год.

Составитель программы : Рогова Елена Анатольевна

учитель физики

с.Усть-Калманка

2022 год

Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Физика» для 11 класса и составлена на основе:

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования по физике, утвержденного приказом Министерством образования и науки РФ №413 от 17 мая 2012 года

Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Усть-Калманская СОШ»

Рабочей программы «Физика». Предметная линия учебников серии «Классический курс».10—11 классы :учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни/ А. В. Шаталина. -2-е изд.- М. : Просвещение, 2018. - 91 с.

Положения о рабочей программе МБОУ «Усть-Калманская СОШ»

Учебного плана МБОУ «Усть-Калманская СОШ»

Количество часов, на которые рассчитана программа:

На изучение учебного предмета в 10 классе отводится 68 часов(2 часа в неделю)

Информация о внесенных изменениях в и их обоснование:

Авторской программой предусмотрены резервные часы (5 часов), которые идут под № 64-68, из них 4 часа рабочая программа предполагает использовать на проведение контрольных работ( уроки № 17,27,39,69) и 1 час на итоговое повторение (урок№ 68)

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

Основы электродинамики

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряжённость и потенциал электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая ёмкость. Конденсатор. Энергия электрического поля.

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость.

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца.

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества.

Лабораторная работа №1 «Измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита»

Лабораторная работа №1 «Исследование явления электромагнитной индукции»

Колебания и волны

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс.

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Элементарная теория трансформатора. Производство, передача и потребление электрической энергии.

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны.

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. Развитие средств связи.

Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения при помощи маятника»

Оптика

Г еометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Законы отражения и преломления света. Полное отражение света. Формула тонкой линзы. Оптические приборы.

Скорость света. Волновые свойства света. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Поляризация света.

Виды излучений. Спектры и спектральный анализ. Практическое применение электромагнитных излучений.

Лабораторная работа№4 «Определение показателя преломления среды».

Лабораторная работа №5 «Измерение фокусного расстояния собирающей линзы».

Лабораторная работа №6« Определение длины световой волны».

Основы специальной теории относительности

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя.

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра

Предмет и задачи квантовой физики.

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно чёрного тела. Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова, законы фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта.

Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределённостей Гейзенберга. Давление света. Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. Дифракция электронов.

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света.

Состав и строение атомных ядер. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия связи атомных ядер.

Радиоактивность. Виды радиоактивного излучения. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Применение ядерной энергии. Биологическое действие радиоактивных излучений.

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных частиц.

Лабораторная работа №7 « Наблюдение сплошного и линейчатого спектров».

Лабораторная работа №8 « Исследование спектра водорода».

Лабораторная работа №9 «Определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле».

Строение Вселенной

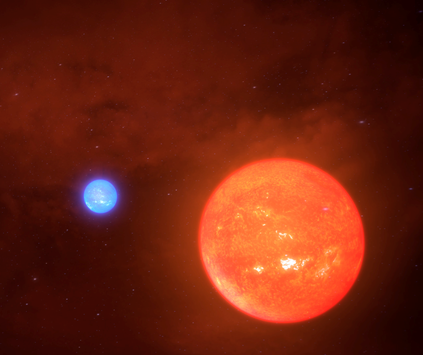

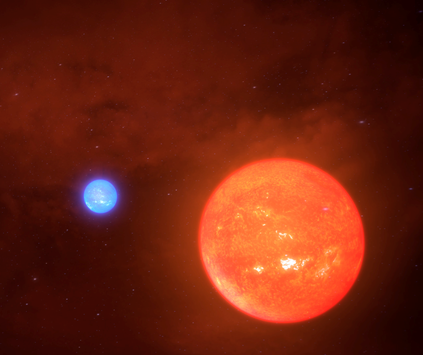

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Классификация звёзд. Эволюция Солнца и звёзд.

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Тёмная материя и тёмная энергия.

Лабораторная работа №10«Определение периода обращения двойных звезд».

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Преподавание физики в средней школе направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов:

умение управлять своей познавательной деятельностью;

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

умение сотрудничать со взрослым, сверстниками, детьми младшего возраста в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству;

чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм;

положительное отношение к труду, целеустремлённость;

экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное природопользование.

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по физике являются:

1) освоение регулятивных универсальных учебных действии:

самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели;

сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;

определять несколько путей достижения поставленной цели;

задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;

осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей;

2) освоение познавательных универсальных учебных действий:

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в информационных источниках противоречий;

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;

искать и находить обобщённые способы решения задач;

приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении действий и суждений другого человека;

анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности широкого переноса средств и способов действия;

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;

занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться);

3) освоение коммуникативных универсальных учебных действий:

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами);

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.);

развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы;

согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением;

представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;

подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;

точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений.

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по физике на базовом уровне являются:

сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания, о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;

владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;

сформированность представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; освоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;

владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; владение умениями обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;

владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; владение умениями описывать и объяснять самостоятельно проведённые эксперименты, анализировать результаты полученной из экспериментов информации, определять достоверность полученного результата;

умение решать простые физические задачи;

сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни;

понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф;

сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных источников.

Тематическое планирование

Тематическое планирование по физике для 11-го класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО:

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:

-опыт природоохранных дел;

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний,

проведения научных исследований, опыт проектной деятельности

| № урока

| Перечень разделов и тем уроков

| Кол-во часов | Примечание |

| Основы электродинамики( продолжение) 10 контрольные работы -1, лабораторные работы-2 |

| Магнитное поле 5 |

| 1 | Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Вектор магнитной индукции. | 1 |

|

| 2 | Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Правило левой руки. | 1 |

|

| 3 | Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. | 1 |

|

| 4 | Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №1 «Измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита» | 1 | УМК №2 Стр.413-414 |

| 5 | Магнитные свойства вещества | 1 |

|

| Электромагнитная индукция 5 |

| 6 | Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца | 1 |

|

| 7 | Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №2 «Исследование явления электромагнитной индукции» | 1 | УМК №2 стр.414-415 |

| 8 | Закон электромагнитной индукции. Практическое применение закона электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. | 1 |

|

| 9 | Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. | 1 |

|

| 10 | Контрольная работа №1 по теме «Магнитное поле. Электромагнитная индукция» | 1 | УМК №6 стр.12-15 |

| Колебания и волны 17 контрольные работы -1, лабораторные работы-1 |

| Механические колебания 3 |

| 11 | Механические колебания. Свободные колебания. Математический и пружинный маятники. | 1 |

|

| 12 | Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения при помощи маятника» | 1 | УМК №2 стр.415-416 |

| 13 | Превращение энергии при колебаниях. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Вынужденные колебания, резонанс. | 1 |

|

| Электромагнитные колебания 6 |

| 14 | Электромагнитные колебания. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. | 1 |

|

| 15 | Колебательный контур. | 1 |

|

| 16 | Переменный ток. | 1 |

|

| 17 | Активное сопротивление. Действующее значение силы тока и напряжения. Закон Ома для цепи переменного тока. | 1 |

|

| 18 | Трансформатор | 1 |

|

| 19 | Производство, передача и использование электроэнергии. | 1 |

|

| Механические волны 3 |

| 20 | Механические волны. | 1 |

|

| 21 | Поперечные и продольные волны. | 1 |

|

| 22 | Энергия волны. Звуковые волны. | 1 |

|

| Электромагнитные волны 5 |

| 23 | Электромагнитное поле. | 1 |

|

| 24 | Электромагнитные волны. | 1 |

|

| 25 | Вихревое электрическое поле. | 1 |

|

| 26 | Диапозоны электромагнитных излучений и их практическое применение. | 1 |

|

| 27 | Контрольная работа №2 «Колебания и волны» | 1 | УМК №6 стр.20-22 |

| Оптика 14 контрольные работы -1, лабораторные работы-3 |

| Световые волны. Геометрическая и волновая оптика 12 |

| 28 | Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. | 1 |

|

| 29 | Законы отражения и преломления света. | 1 |

|

| 30 | Полное отражение. | 1 |

|

| 31 | Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа№4 «Определение показателя преломления среды» | 1 | УМК №2 стр.416-417 |

| 32 | Оптические приборы. | 1 |

|

| 33 | Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №5 «Измерение фокусного расстояния собирающей линзы» | 1 | УМК №2 стр.417-418 |

| 34 | Волновые свойства света. Скорость света. Дисперсия света. | 1 |

|

| 35 | Интерференция света. Когерентность волн. | 1 |

|

| 36 | Дифракция света. Поляризация света. | 1 |

|

| 37 | Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №6 « Определение длины световой волны». | 1 | УМК №2 стр.419 |

| 38 | Практическое применение электромагнитных излучений. | 1 |

|

| 39 | Контрольная работа №3 «Оптика. Световые волны» | 1 | УМК №6 стр.27-29 |

| Излучение и спектры 2 |

| 40 | Виды излучений. Источники света. Тепловое излучение. Шкала электромагнитных излучений. | 1 |

|

| 41 | Спектры. Спектральный анализ. Наблюдение спектров. | 1 |

|

| Основы специальной теории относительности 3 |

| 42 | Постулаты СТО: инвариантность модуля скорости света в вакууме, принцип относительности Эйнштейна. | 1 |

|

| 43 | Связь массы и энергии свободной частицы. | 1 |

|

| 44 | Энергия покоя. | 1 |

|

| Квантовая физика 18 контрольные работы -1, лабораторные работы-4 |

| Световые кванты 5 |

| 45 | Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. | 1 |

|

| 46 | Уравнение А.Эйнштейна для фотоэффекта. | 1 |

|

| 47 | Фотон. | 1 |

|

| 48 | Давление света. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова | 1 |

|

| 49 | Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. |

|

|

| Атомная физика 3 |

| 50 | Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. | 1 |

|

| 51 | Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №7 « Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» | 1 | УМК №2 стр.421 |

| 52 | Обьяснение линейчатых спектров водорода на основе квантовых постулатов Бора. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №8 «Исследование спектра водорода» | 1 | Приложение №1

|

| Физика атомного ядра 8 |

| 53 | Радиоактивность. Виды радиоактивных превращений. | 1 |

|

| 54 | Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. | 1 |

|

| 55 | Дефект массы и энергия связи ядра. | 1 |

|

| 56 | Закон радиоактивного распада. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. | 1 |

|

| 57 | Ядерные реакции. Реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления ядер. | 1 |

|

| 58 | Термоядерный синтез. Применение ядерной энергии. | 1 |

|

| 59 | Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №9 «Определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле». | 1 | Приложение №2 |

| 60 | Контрольная работа №4 по теме «Световые кванты. Атомная и ядерная физика.» | 1 | УМК №6 стр.38-40 |

| Элементарные частицы 2 |

| 61 | Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. | 1 |

|

| 62 | Ускорители элементарных частиц. | 1 |

|

| Строение Вселенной 5 |

| Солнечная система. Строение и эволюция Вселенной 5 |

| 63 | Солнечная система: планеты и малые тела , система Земля-Луна. | 1 |

|

| 64 | Строение и эволюция Солнца и звезд. | 1 |

|

| 65 | Классификация звезд. Звезды и источники энергии. | 1 |

|

| 66 | Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной. | 1 |

|

| 67 | Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №10«Определение периода обращения двойных звезд». | 1 | Приложение №3 |

| Резерв 1 |

| 68 | Итоговое повторение | 1 |

|

|

| Всего уроков | 68 |

|

|

| Из них контрольных работ | 4 |

|

|

| Лабораторных работ | 10 |

|

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1.Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии «Классический курс».10—11 классы :учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни/ А. В. Шаталина. -2-е изд.- М. : Просвещение, 2018. - 91 с.

2.Физика.11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни/ Г. Я. Мякишев, Б.Б. Буховценв, В.М. Чаругин; под ред. Н.А.Парфентьевой.-9-е изд.-М.: Просвещение, 2021.-432 с.: (4) л.ил.-(Классический курс).

3. Сборник задач по физике.10-11 классы: учеб.пособие для общеобразоват. организаций /Н.А.Парфентьева.-11-е изд.-М.:Просвещение,2020.-208с.- (Классический курс).

4. Парфентьева Н. А.Физика. Тетрадь для лабораторных работ, 11 класс. Базовый и углубленный уровни .Учебное пособие для общеобразоват. организаций.9-е издание, стереотипное. Москва, «Просвещение», 2021.

5. Физика. Поурочные разработки. 11 класс : учеб.пособие для общеобразоват. организаций / Ю. А. Сауров. — 4-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2017. — 274 с. — (Классический курс).

6.Физика. Самостоятельные и контрольные работы. 11 класс: учеб. пособие для общеобразовательных организаций:базовый и углубл.уровни/ Н.С. Ерюткин, С.Г.Ерюткина.- М.: Просвещение, 2020.-96 с.:ил.- (Классический курс).

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

| № | Название лаб.работы | Оборудование |

| 1 | ««Измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита» | Витки проволоки, катушка, полосовой магнит, источник тока, реостат, ключ, соединительные провода, штатив, динамометр, амперметр. |

| 2 | «Исследование явления электромагнитной индукции» | Источник тока,гальванометр,катушка 1 с сердечником, плоский магнит, источник тока, миллиамперметр, дугообразный магнит, ключ, соединительные провода, компас(магнитная стрелка), реостат, катушка 2, диаметр которой больше диаметра катушки 1. |

| 3 | «Определение ускорения свободного падения при помощи маятника» | Штатив с муфтой и кольцом, шарик с отверстием, нить, часы с секундной стрелкой, измерительная лента с погрешностью 0,5 см. |

| 4 | «Определение показателя преломления среды» | Стеклянная пластина, лист миллиметровой бумаги ,булавки или остро заточенный карандаш, миллиметровая линейка, лазерная указка или источник света и щель, позволяющая получить узкий световой пучок. |

| 5 | «Измерение фокусного расстояния собирающей линзы» | Линейка, два прямоугольных треугольника, длиннофокусная собирающая линза, лампочка на подставке с колпачком, источник тока, ключ, экран, соединительные провода, направляющая рейка. |

| 6 | «Определение длины световой волны» | Дифракционная решетка в держателе с периодом1/100,держатель, штатив, линейка с миллиметровыми делениями, экран. |

| 7 | «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» | Проекционный аппарат, Спектральные трубки с водородом, неоном, гелием , высоковольтный индуктор, источник питания, штатив, соединительные провода, стеклянная пластина со скошенными гранями. |

| 8 | «Исследование спектра водорода» | https://www.youtube.com/watch?v=MZJx0nrMsvU |

| 9 | «Определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле» | фотографии треков заряженных частиц, прозрачная бумага, линейка. |

| 10 | «Определение периода обращения двойных звезд» | Раздаточный материал |

| |

|

|

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

1.https://resh.edu.ru/- Российская электронная школа

2. https://uchebnik.mos.ru/catalogue -Московская электронная школ

3. https://uchi.ru/ -Учи.ру

4. https://phys-ege.sdamgia.ru/

Приложение№1

Лабораторная работа №8 «Исследование спектра водорода»

https://www.youtube.com/watch?v=MZJx0nrMsvU

Цель работы: Изучение сериальных закономерностей в спектре водорода. Экспериментальное определение постоянной Ридберга и массы электрона.

Описание лабораторной установки

Установка для наблюдения спектра состоит из источника света, конденсатора и монохроматора УМ-2, который в данной работе используется как спектроскоп. Источником света является водородная трубка, возбуждение атомов, в которой производится с помощью газового разряда, возникающего при высоких напряжениях. Для питания водородной трубки служит высоковольтная катушка Румкфорда.

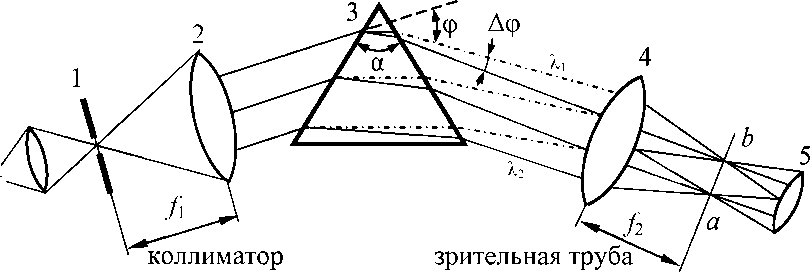

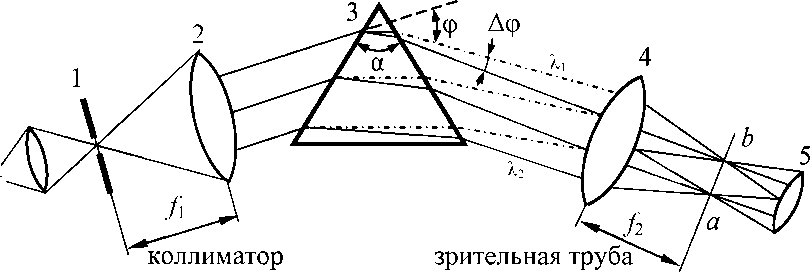

Принципиальная оптическая схема монохроматора представлена на рис.346.1. Основными частями прибора являются:

– коллиматор, состоящий из щели 1 и объектива 2 с фокусным рас-

стоянием f1;

– диспергирующая призма 3;

– камерный объектив 4 или зрительная труба 4-5.

Коллиматор служит для получения параллельного пучка света, для чего щель 1 помещается в фокальной плоскости объектива коллиматора 2.Параллельный пучок света падает на призму диспергирующей системы. Отклонение φ луча после прохождения призмы зависит от преломляющего угла α призмы и от ее показателя преломления π и определяется следующей формулой (в случае наименьшего отклонения, то есть в том ее положении, когда внутри призмы луч идет параллельно основанию).

Более подробное руководство по работе с монохроматором представлено в лабораторной работе №346 (см. разделы 346.2 и 346.3).

Методика эксперимента

Совокупность значений энергии стационарных состояний атома Е1,Е2, Е3,… образует энергетический спектр атома. Каждое значение энергии в нем называется уровнем энергии. Низший уровень называется основным, а все остальные – возбужденными.

Так как абсолютный показатель преломления света определяется отношением скорости света в вакууме к скорости света в среде, то он также зависит от длины волны света. С увеличением длины волны показатель преломления уменьшается. При пропускании белого света через призму свет различных длин волн отклоняется на разные углы, образуя спектральную картину или просто оптический спектр.

По внешнему виду спектры подразделяются на линейчатые, полоса тые и сплошные.

Линейчатые спектры состоят из отдельных спектральных линий

(расстояние между линиями много больше ширины линий), соответствующих отдельным значениям длин волн. Такой спектр излучают атомарные газы. При этом каждый атом имеет свой характерный линейчатый оптический спектр.

Полосатые спектры состоят из отдельных полос, каждая из которых

охватывает некоторый интервал значений длин волн. Эти спектры излучают ионизированные молекулярные газы или газы под давлением, при котором надо учитывать межатомные взаимодействия.

Сплошные спектры состоят из широкого диапазона длин волн. Этиспектры наблюдают в раскаленных твердых и жидких телах, а также в газах очень высокой плотности.

Наиболее простейший спектр излучения имеет атомарный водород.

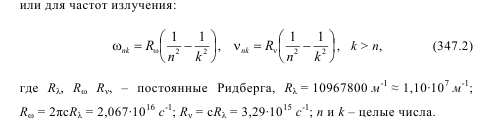

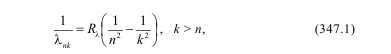

Линейчатый спектр атомарного водорода представляет собой ряд серий иописывается, так называемой, обобщенной формулой Ба´льмера:

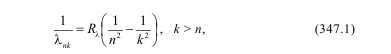

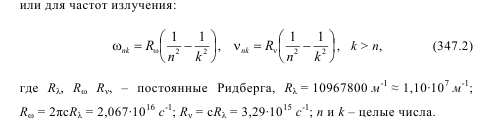

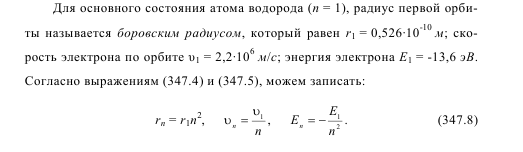

Известны следующие серии спектральных линий излучения атома водорода, названные в честь их первооткрывателей (рис.347.1):

при переходе всех электронов с уровней k 1 на уровень n = 1 – серия Лаймана (ультрафиолетовое излучение),

при переходе всех электронов с уровней k 2 на уровень n = 2 – серия Бальмера (видимый свет),

при переходе всех электронов с уровней k 3 на уровень n = 3 – серия Пашена (инфракрасное излучение),

при переходе всех электронов с уровней k 4 на уровень n = 4 – серия Брэкетта (инфракрасное излучение),

при переходе всех электронов с уровней k 5 на уровень n = 5 – серия Пфунда (инфракрасное излучение),

при переходе всех электронов с уровней k 6 на уровень n = 6 – серия Хемфри (инфракрасное излучение).

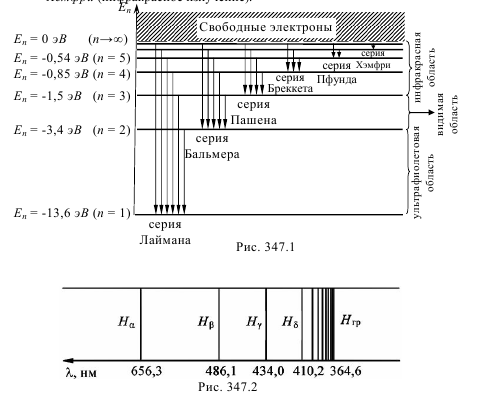

Схема линий серии Бальмера в видимой части спектра атома водорода приведена на рис. 347.2. На рисунке символами Hα, Hβ, Hγ, и Hδ обозначены характерные линии спектра излучения, а Hгр указывает коротковолновую границу серии, соответствующую в формуле (347.1) значениям n = 2 иk → ∞.

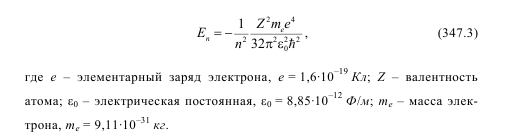

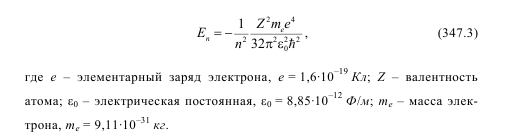

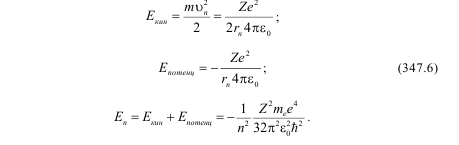

Значения энергии атома En получают при решении уравнения Шредингера для движения электрона в кулоновском поле ядра с зарядом Ze(Z – порядковый номер элемента в периодической системеД.И. Менделеева). Они определяются формулой:

С возрастанием n соседние уровни энергии атома сближаются, и при n → ∞ расстояние между ними стремится к нулю,дискретность энергетического спектра становится все менее заметной. Поэтому можно ожидать, что в таком случае квантовая система будет вести себя, как классическая. Это положение было выдвинуто Бором и названо им принципом соответствия.

На рис. 347.1 изображена схема уровней энергии атома водорода

(Z = 1). Уровни здесь нумеруются квантовым числом n. За нуль принята энергия с n → ∞. Этот уровень изображен верхней горизонтальной пунктирной прямой. Все энергетические уровни, расположенные ниже, дискретны. Им соответствуют отрицательные значения полной энергии атома. Выше пунктирной линии энергия не квантуется, т.е. энергетический спектр непрерывен. При непрерывном энергетическом спектре (Е 0)

электрон может как угодно далеко удаляться от ядра (ионизация атома). В случае дискретного спектра (Е 0) ядро и электрон образуют связанную систему – атом.

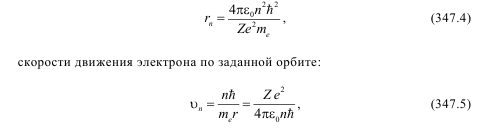

Принцип соответствия позволяет получить значения Еn и на основе классических представлений, которые совпадают с (347.3). В частности,Бор получил формулы для расчета радиуса n-ой орбиты электрона:

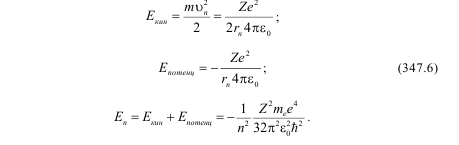

и энергию, которой электрон обладает, находясь на заданной орбите:

Полная энергия электрона в атоме квантуема и отрицательна. Однако эта теория Бора пригодилась лишь для атома водорода.

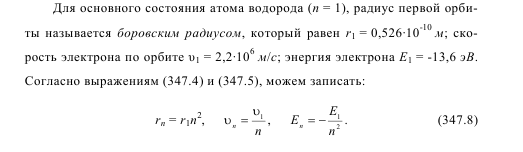

В частности, значение первого Боровского радиуса r1 определяет характерные размеры атомов – порядка 10–10 м.

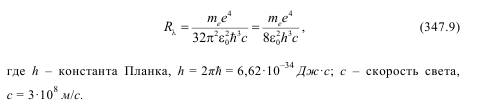

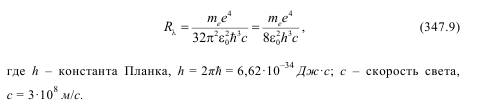

Также, используя второй постулат Бора и формулу (347.3) несложно получить обобщенную формулу Бальмера (347.1) и выражение для определения постоянной Ридберга, выраженной в мировых константах:

Максимальная длина волны в спектре атома водорода получается для серии Лаймана при k = 2. Соответствующая линия называется резонансной линией водорода. Максимальная частота при k → ∞ называется границей серии. При приближении к границе серии спектральные линии сгущаются– разность длин волн между ними асимптотически стремиться к нулю;стремятся к нулю и интенсивности линий. За границей серии спектр не обрывается, он становится сплошным.В настоящей работе изучается видимая область серии Бальмера, для которой n = 2, а значения k для первых трех линий – красной, сине-зеленой, и сине-фиолетовой – соответственно равны 3, 4 и 5. Определяя экспериментально длины волн в спектре водорода, выражают из формулы

(347.1) постоянную Ридберга:

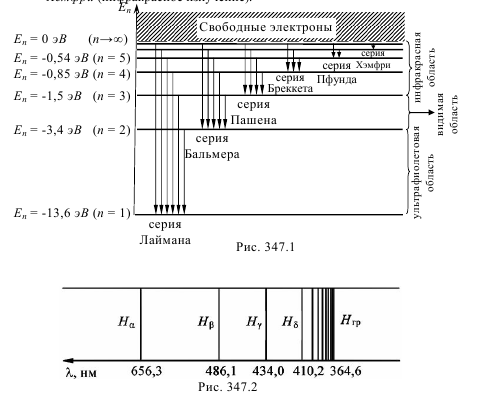

Для определения длин волн спектральных линий серии Бальмера

спектра водорода предварительно производится градуировка монохроматора (см. раб.346, раздел 346.4) по линейчатому спектру ртути, длины волн которого известны.

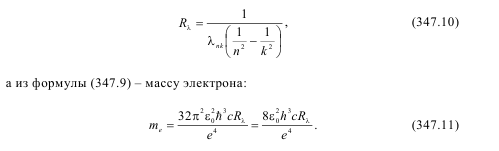

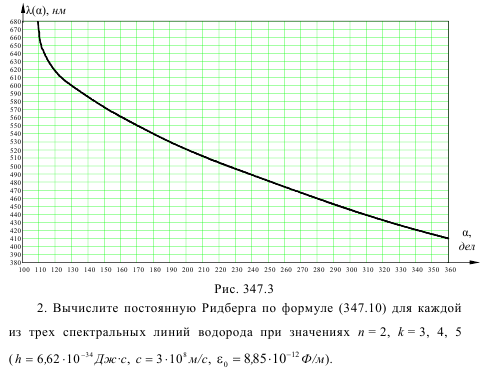

На основании полученных для спектра ртути данных строят градуировочный график λ(α). По этому графику определяются длины волн трех линий в спектре водорода по значениям α шкалы барабана, соответствующим положению каждой из этих линий.

Порядок выполнения работы

1. Включите установку в сеть – вставив сетевую вилку в розетку.

2. Включите водородную трубку нажатием выключателя на катушке Румкфорда.

Внимание:

водородная трубка не должна единовременно работать более 10 мин.

3. Выведите в поле зрения последовательно три наиболее интенсивные линии серии Бальмера – красную, сине-зеленую, и сине-фиолетовую.

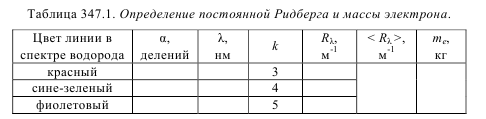

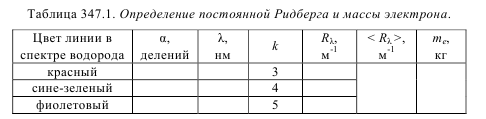

Произведите отсчеты α на барабане монохроматора для этих линий (один оборот барабана добавляет 100 делений). Результаты занесите в табл.347.1.

347.5. Обработка результатов измерений

1. По градуировочной кривой λ(α) (рис.347.3) определите длины волн трех спектральных линий водорода. Результаты запишите в табл. 347.1.

3. Вычислите среднее значение постоянной Ридберга Rλ .

4. Используя полученное среднее значение постоянной Ридберга

Rλ , вычислите массу электрона me по формуле (347.11).

5. Результаты вычисления Rλ, Rλ и me занесите в табл. 347.1.

6. Рассчитайте погрешность полученных результатов. Сделайте вывод.

Контрольные вопросы

1. Что называется спектром? Какие виды спектров вы знаете?

2. Объясните происхождение линейчатых спектров атомов.

3. Какие закономерности наблюдаются в спектре атомарного водорода?

4. Как определяется первая линия и граница каждой серии?

5. Сформулируйте постулаты Бора.

6. Выведите формулы для радиуса орбиты электрона и энергии электрона на орбите атома.

7. В чем состоит принцип соответствия Бора?

8. Объясните характер вольт-амперной характеристики в опыте Франка и Герца.

9. Объясните, на каких участках вольт-амперной характеристики имеет место упругое и на каких неупругое столкновение электрона с атомом.

10. Объясните с помощью квантовой теории существование дискретных энергетических уровней атома.

Приложение№2

Лабораторная работа №9

«Определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле».

Цель работы: Получить элементарные навыки в чтении фотографий движения заряженных частиц, сфотографированных в камере Вильсона. Рассчитать энергию и импульс частицы.

Оборудование: фотографии треков заряженных частиц, прозрачная бумага, линейка.

Краткая теория

В начале ХХ века были разработаны методы исследования явлений атомной физики и созданы приборы, позволившие не только выяснить основные вопросы строения атомов, но и наблюдать превращения химических элементов. В 1911 г. английский ученый Ч. Вильсон построил прибор, с помощью которого можно видеть и фотографировать траектории заряженных частиц. Этот прибор можно назвать «окном» в микромир, т.е. мир элементарных частиц и состоящих из них систем. Камера Вильсона представляет собой геометрически закрытый сосуд, заполненный парами воды или спирта близкими к насыщению. При резком отпускании поршня вызванном уменьшением давления; под поршнем, пар в камере адиабатически расширяется. Вследствие этого происходит охлаждение и пар становится перенасыщенным. Это неустойчивое состояние пара и пар легко конденсируется. Центрами конденсации становятся ионы, которые образуют в рабочем пространстве пролетавшая частица. Если частица проникает в камеру непосредственно перед расширением или сразу после него, то на ее пути возникают капельки воды. Эти капельки образуют видимый след пролетевшей частицы - трек. Треки дают богатую информацию о частице:

• трек толще у той частицы, которая имеет больший

треки показывают траекторию движения заряженной частицы.

• если частицы имеют одинаковые заряды, то трек толще у той, которая имеет меньшую скорость. Отсюда очевидно, что к концу движения трек частицы толще, чем в начале, так как скорость частицы уменьшается вследствие потери энергии на ионизацию атомов среды;

• пробег частицы зависит от ее энергии и плотности среды;

• треки заряженных частиц в камере Вильсона представляют собой цепочки микроскопических капелек жидкости (воды или спирта), образовавшиеся вследствие конденсации пересыщенного пара этой жидкости на ионах, расположенных вдоль траектории заряженной частицы; в пузырьковой камере – цепочки микроскопических пузырьков пара перегретой жидкости, образовавшихся на ионах; в фотоэмульсии – цепочки зерен металлического серебра, образовавшиеся на ионах;

• длина трека зависит от начальной энергии заряженной частицы и плотности окружающей среды: она тем больше, чем больше энергия частицы и чем меньше плотность среды;

• толщина трека зависит от заряда и скорости частицы: она тем больше, чем больше заряд частицы и чем меньше ее скорость;

• при движении частицы в магнитном поле трек ее получается искривленным. Радиус кривизны трека зависит от массы, заряда, скорости частицы и модуля индукции магнитного поля: он тем больше, чем больше масса и скорость частицы и чем меньше ее заряд и модуль индукции магнитного поля;

• по изменению радиуса кривизны трека можно определить направление движения частицы и изменение ее скорости: начало ее движения и скорость больше там, где больше радиус кривизны трека;

• треки частиц в фотоэмульсии короче и толще, чем треки в камере Вильсона и пузырьковой камере, и имеют неровные края.

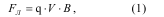

Если камера Вильсона помещена в магнитное поле, то на движущиеся в ней заряженные частицы действует сила Лоренца:

где FЛ - сила Лоренца, Н;

q - Заряд частицы, Кл;

V - Скорость частицы, м/с;

B - Индукция магнитного поля, Тл.

Правило левой руки позволяет показать, что FЛ ⊥ V, следовательно, является центростремительной силой:

где Fл - сила Лоренца, Н;

m - масса, кг; V - Скорость, м/с;

R - радиус кривизны трека, м.

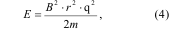

Используя формулы 1 и 2 можно определить радиус кривизны трека частицы:

Если частица имеет скорость много меньше скорости света, то кинетическая энергия определяется по формуле 4:

где Е - кинетическая энергия частицы, Дж. Из полученных формул можно сделать выводы, которые можно использовать для анализа фотографий треков частиц:

где Е - кинетическая энергия частицы, Дж. Из полученных формул можно сделать выводы, которые можно использовать для анализа фотографий треков частиц:

• радиус кривизны трека зависит от массы, скорости, заряда частицы. Радиус тем меньше, чем меньше масса и скорость частицы и чем больше ее заряд,

отклонения от прямолинейного движения больше в том случае, когда энергия частицы меньше;

• так как скорость частицы к концу пробега уменьшается, то уменьшается и радиус кривизны трека. По изменению радиуса кривизны можно определить направление движение частицы, начало ее движения там, где кривизна трека меньше;

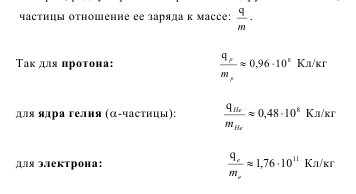

• измерив, радиус кривизны трека и зная другие величины, можно вычислить для

эти отношения служат важнейшей характеристикой частицы, и позволяют идентифицировать частицу, т.е. установить идентичность известной частицы;

• если в камере Вильсона произошла реакция распада ядра атома, то по трекам -продуктов распада - можно установить какое ядро распалось.

Направление вектора магнитной индукции определяют, пользуясь правилом левой руки: 1) четыре вытянутых пальца расположить по направлению движения положительной частицы; 2) отогнутый на 900 большой палец - в направлении радиуса кривизны трека и силы Лоренца; 3) линии магнитной индукции вектора В будут входить в ладонь левой руки.

Задание:

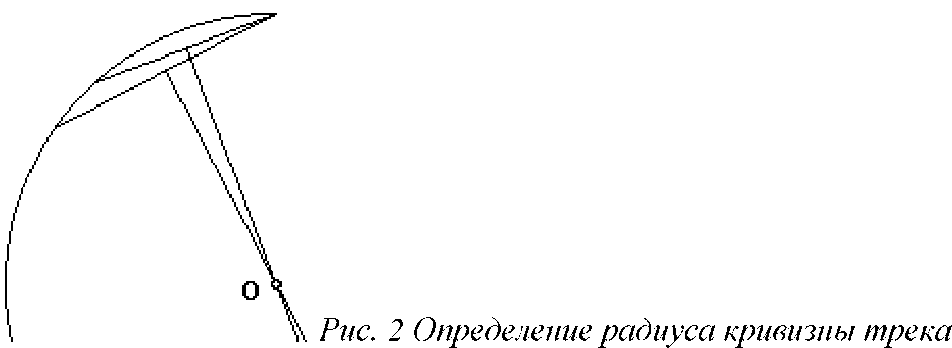

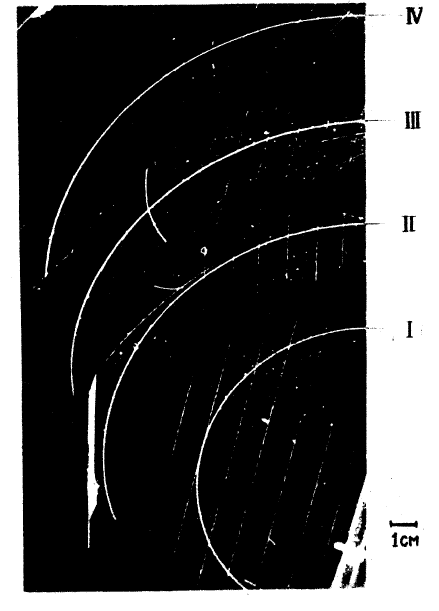

1. По фотографии заряженных частиц (рисунок 1) определить радиусы треков I в начале и в конце его и III в начале трека.

2. Ответить на систему вопросов к трекам частиц по рисунку

Ход работы

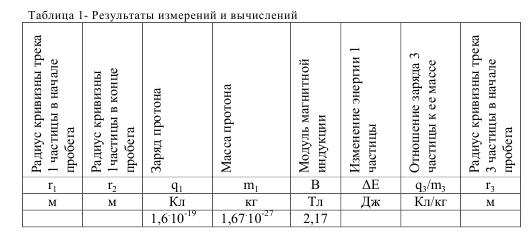

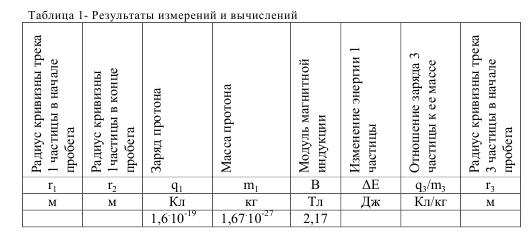

1. На фотографии рисунка 1 видны траектории ядер легких элементов (последние 22 см пробега). Ядра двигались в магнитном поле с индукцией В=2,17 Тл, направленням перпендикулярно фотографии. Начальные скорости всех ядер одинаковы и перепендикулярны линиям магнитного поля.

Фотография

Фотография

треков заряженных частиц в камере Вильсона.

2. Определите направление вектора индукции B магнитного поля.

3. Объясните почему траектории частиц представляют собой дуги окружностей?

4. Какова причина различия в кривизне траекторий разных ядер?

5. Почему кривизна каждой траектории изменятся от начала к концу пробега частицы?

6. Объясните причины различия в толщине треков разных ядер. Почему трек каждой частицы толще в конце пробега, чем в начале его?

7. Измерьте радиусы кривизны трека частицы I примерно в начале и в конце пробега.

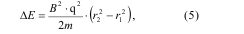

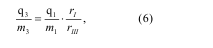

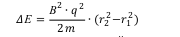

8. Определите на сколько изменилась энергия частицы за время пробега по формуле 5. Известно, что частица I идентифицирована, как протон:

где ΔЕ - изменение энергии, Дж; В – магнитная индукция, Кл; q– заряд протона, Кл; m– масса протона, кг; r2, r1-радиусы кривизны трека, м.

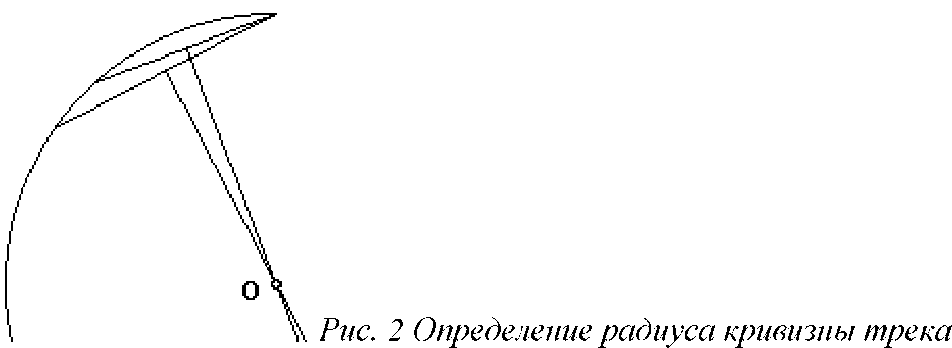

Радиусы кривизны определяют следующим образом. Наложите на фотографию листок прозрачной бумаги и переведите на нее треки I, III. Начертите, как показано на рисунке 2, две хорды и восстановите к этим хордам серединные перпендикуляры. На пересечении серединных перпендикуляров лежит центр окружности, ее радиус измерьте линейкой.

9 Измерьте радиус кривизны река частицы III вначале ее пробега. Вычислите для частицы III отношение заряда к ее массе по формуле 6:

10 По полученному отношению определите, какая частица оставила след.

11 Результаты вычислений и измерений занесите в таблицу.

12 Вычислите изменение энергии протона по формуле:

13 Вычислите отношение заряда к массе для третьей частицы по формуле 6.

14 Определите по полученному отношению, какая частица оставила трек III.

15. Рассчитайте энергию частицы в начале и конце трека.

16.Рассчитайте импульс частицы.

17 Сделайте вывод. В выводе укажите, что можно определить по треку частицы, чему равно изменение энергии I частицы 𝛥Е, какие частицы оставили трек в камере Вильсона.

Приложение №3

Лабораторная работа №10«Определение периода обращения двойных звезд»

Цель работы: Решить задачи на определение основных характеристик звезд.

Решите задачи:

Параллакс звезды Арктур 0,085”. Определите расстояние до звезды .

Если бы по орбите Земли двигалась звезда с такой же массой, как у Солнца, каков бы был период её обращения?

3.Во сколько раз Денеб больше Солнца?

Светимость и температуру поверхности звезды выпишите из таблицы «Основные сведения о наиболее ярких звёздах, видимых в России».

4. Решите задачу. Параллакс звезды Денеб 0,005”. Определите расстояние до звезды.

5. Решите задачу. У двойной звезды период обращения 100 лет. Большая полуось орбиты 40 а.е. Определите сумму масс двойной звезды.

6.Во сколько раз Капелла больше Солнца?

7. Собственное движение звезды составляет 0,2” в год. Расстояние до неё 10 пк. Какова тангенциальная скорость звезды?

8. В спектре звезды из задачи № 1 смещение линии гелия 5876А составляет 0,6 А. Определите лучевую скорость звезды.

9. Определите пространственную скорость звезды, используя ответы к задачам №№ 1 и 2.

10. Собственное движение звезды составляет 0,1” в год. Расстояние до неё 50 пк. Какова тангенциальная скорость звезды?

11. В спектре звезды из задачи № 4 смещение лабораторной длины волны

5000А составляет 0,17А . Определите лучевую скорость звезды.

12. Определите пространственную скорость звезды, используя ответы к

задачам №№ 4 и 5.

13. Период обращения двойной звезды 80 лет, большая полуось орбиты a=1.0",а p=0.05".определите сумму масс и массы звезд в отдельности, если они стоят от центра масс на растоянии ,относящихся как 1:3

14. У двойной системы годичный паралакс составляет 0,05", большая полуось видимой орбиты равна 2,0", а период обращения компонентов 100 лет. Найдите сумму масс звёзд,если звезды отстоят от общего центра масс на расстояниях, относящихся как 4:1. Ответы дайте в массах Солнца и округлите до десятых.

Тестовая работа «Определение массы звёзд. Двойные звёзды»

Автор: OOO КОМПЭДУ, http://compedu.ru при поддержке проекта http://videouroki.net

Задание 1

Вопрос:

Пара визуально-двойных звёзд, известная ещё с глубокой древности.

Изображение:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Сириус А и Сириус В

2) Алголь А и Алголь В

3) Альфа Центавра и Хадар

4) Мицар и Алькор

Задание 2

Вопрос:

Изменение вида кривой блеска затменно-переменной звезды позволяет определить следующие характеристики её компонентов:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) наклонение плоскости орбиты

2) период обращения

3) массу компонентов

4) эксцентриситет орбиты

Задание 3

Вопрос:

Укажите, какие высказывания относятся к определению физической двойной звезды.

Изображение:

Укажите истинность или ложность вариантов ответа:

__ звёзды обращаются по замкнутым орбитам

__ звёзды не связаны друг с другом силами гравитации

__ звёзды обращаются вокруг общего центра масс

__ расстояние между звёздами очень велико

__ система из двух гравитационно связанных звёзд

Задание 4

Вопрос:

Близко расположенные пары звёзд называются

Изображение:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) двойными звёздами

2) оптическими двойными звёздами

3) кратными звёздами

4) двойными системами

Задание 5

Вопрос:

Для каждого из определений подберите правильные ответы.

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:

1) Визуально-двойные

2) Затменно-двойные

3) Спектрально-двойные

4) Астрометрически-двойные

__ очень тесные звёздные пары, в которых одна из звёзд или очень мала по размерам, или имеет низкую светимость.

__ тесные пары, обращающиеся с периодом от нескольких часов до нескольких суток по орбитам, большая полуось которых сравнима с самими звёздами.

__ звёзды, двойственность которых устанавливается лишь на основании спектральных наблюдений.

__ двойные звёзды, компоненты которых можно увидеть раздельно (в телескоп или сфотографировать).

Задание 6

Вопрос:

Определите массу двойной звезды (в массах Солнца) период обращения компонентов которой равен 56 годам, а большая полуось видимой орбиты равна 3''. Ответ округлите до десятых.

Запишите число:

___________________________

Задание 7

Вопрос:

Первая звезда, у которой была открыта её физическая двойственность

Изображение:

Составьте слово из букв:

ОАРСТК - __________________________________________

Задание 8

Вопрос:

Укажите порядок следования определений:

1. Амплитуда

2. Период переменности

3. Экзопланета

4. Кратная звезда

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа:

__ промежуток времени между двумя последовательными наименьшими минимумами.

__ разность звёздных величин в минимуме и максимуме блеска

__ система из трёх или более звёзд, которые связаны друг с другом силами гравитации

__ планета, находящаяся вне Солнечной системы.

Задание 9

Вопрос:

У двойной системы годичный параллакс составляет 0,05", большая полуось видимой орбиты равна 2,0", а период обращения компонентов 100 лет. Найдите сумму масс звёзд, a также массы каждой звезды в отдельности, если звезды отстоят от общего центра масс на расстояниях, относящихся как 4:1. Ответы дайте в массах Солнца и округлите до десятых.

Запишите число:

Масса большей компоненты ___________________________

Масса меньшей компоненты ___________________________

Сумма масс звёзд ___________________________

Задание 10

Вопрос:

Укажите типы двойных звёзд.

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) Оптические двойные

2) Кратные двойные

3) Физические двойные

4) Мнимые двойные

Ответы:

1) (3 б.) Верные ответы: 4;

2) (4 б.) Верные ответы: 1; 2; 3; 4;

3) (5 б.) Верные ответы: Да; Нет; Да; Нет; Да;

4) (3 б.) Верные ответы: 1;

5) (5 б.) Верные ответы: 4; 2; 3; 1;

6) (5 б.): Верный ответ: 16,8.;

7) (3 б.) Верные ответы: "КАСТОР".

8) (4 б.) Верные ответы: 2; 1; 4; 3;

9) (5 б.): Верный ответ: 5,1.; Верный ответ: 1,3.; Верный ответ: 6,4.;

10) (4 б.) Верные ответы: 1; 3.

Фотография

Фотография