Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №4»

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

ПО ОДНКНР

«СЛОВО И ОБРАЗ МАЛОЙ РОДИНЫ»

6 КЛАСС

н.п. Ёнский

2024

Пояснительная записка

Рабочая тетрадь по ОДНКНР составлена в соответствии с рабочей программой курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» на 2017-2018 учебный год, разработаной в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; примерной основной образовательной программы основного общего образования, авторской программы комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков, авторской программы А. В. Камкина «Истоковедение». Программа МО РФ для общеобразовательных школ (Истоковедение, том 10.М.: Издательский дом «Истоки», 2010).

Данная рабочая тетрадь предназначена для учащихся 6 класса изучающих раздел «Слово и образ малой родины» в рамках предметной область «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Материал, представленный в рабочей тетради, можно также использовать на классных часах, на уроках истории при изучении вопросов истории и культуры России.

Пособие построено на основе системно-деятельностного подхода, направлено на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов освоения учащимися основной образовательной программы, содержит теоретические и практические задания.

Содержание

| № урока | Тема урока | Страницы |

| 1 | «Милая моя Родина…» | 4 |

| 2 | Город. Семейство русских городов | 5 |

| 3 | С чего начинается город? | 13 |

| 4 | Духовная жизнь города | 19 |

| 5 | Жизнь и быт горожан | 24 |

| 6 | Города легендарные | 30 |

| 7 | Образы деревни | 32 |

| 8 | Ритмы жизни деревни | 35 |

| 9 | Памятные и приметные места. Гора. Дерево | 38 |

| 10 | Камень. Родник. Источник | 46 |

| 11 | Остров. Озеро. Лукоморье | 47 |

Тема №1: «Милая моя Родина…»

Задание 1.  Прослушайте песню, написанную на стихи известного поэта Николая Рубцова, в исполнении актера Александра Михайлова.

Прослушайте песню, написанную на стихи известного поэта Николая Рубцова, в исполнении актера Александра Михайлова.

Перечитайте стихотворение. Приготовьте ответ на вопрос: из чего складывается для поэта понятие родины?

| Тихая моя родина! Ивы, река, соловьи… Мать моя здесь похоронена В детские годы мои.

– Где тут погост? Вы не видели? Сам я найти не могу. – Тихо ответили жители: – Это на том берегу.

Тихо ответили жители, Тихо проехал обоз. Купол церковной обители Яркой травою зарос.

Там, где я плавал за рыбами, Сено гребут в сеновал: Между речными изгибами Вырыли люди канал. | Тина теперь и болотина Там, где купаться любил… Тихая моя родина, Я ничего не забыл.

Новый забор перед школою, Тот же зеленый простор. Словно ворона веселая, Сяду опять на забор!

Школа моя деревянная!.. Время придет уезжать — Речка за мною туманная Будет бежать и бежать.

С каждой избою и тучею, С громом, готовым упасть, Чувствую самую жгучую, Самую смертную связь. |

Задание 2. Прочитайте стихотворение В. Орлова. Ответьте на вопросы: что для вас входит в понятие «тихая» (малая) родина? что вы можете о ней рассказать?

| Начинается Родина с памяти, С почитанья истоков своих, С герба, гимна, Российского знамени, С уваженья заветов святых.

Начинается с русской истории, Что описывал Нестор-монах, Благовеста с степными просторами, Шапки той, что носил Мономах. | Начинается Родина с Пушкина, Чудных сказок, что прелесть одна, Деревень с их кривыми избушками, Где жива всё ещё старина.

Начинается Родина с детства, С материнской, отцовской любви, Школьной парты, букетов цветистых, Что учителю мы принесли. |

Задание 3. Подберите стихотворение о родине, подготовьтесь выразительно читать его в классе.

Задание 3. Подберите стихотворение о родине, подготовьтесь выразительно читать его в классе.

Тема №2 «Город. Семейство русских городов»

Задание 1. Прочтите информацию о древних русских городах, выпишите их и даты их основания.

Россия – древняя страна. И на ее территории есть множество городов, возраст которых перевалил за тысячу лет. Историческое и культурное наследие, которое они сохранили, является бесценным даром от поколений уже ушедших поколениям будущим.

|

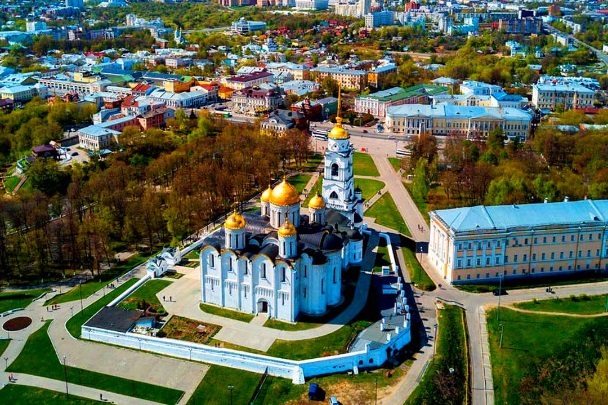

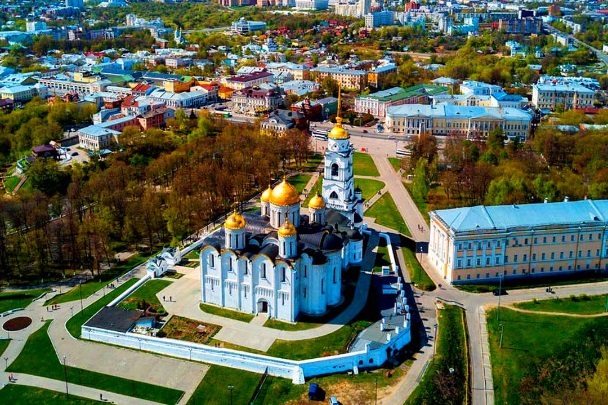

| Владимир. Считается одним из самых древних городов России, следовательно, это город с огромным числом достопримечательностей, был основан в 990 году князем Владимиром Святославичем на берегу реки Клязьмы. Это известный туристический центр – первое великое княжество Руси и первая столица северо-восточной Руси. Город обладает уникальными историко-архитектурными памятниками 12 века: Успенский собор, Дмитриевский собор и Золотые ворота включены в список мирового наследия ЮНЕСКО. |

|

| Тверь. Первое упоминание о городе датируется 1135 годом. Своему названию город обязан реке Тверца, на берегах которой и появились первые поселения. Довольно быстро город стал главным торговым центром по всей Северо-Восточной Руси, а в 1247 году появилось одноименное княжество. Некоторое время Тверь даже была столицей Руси, после того как в 1304 году Михаил стал Великим Князем. Со временем город вошел в состав Московского царства, а затем и России. |

|

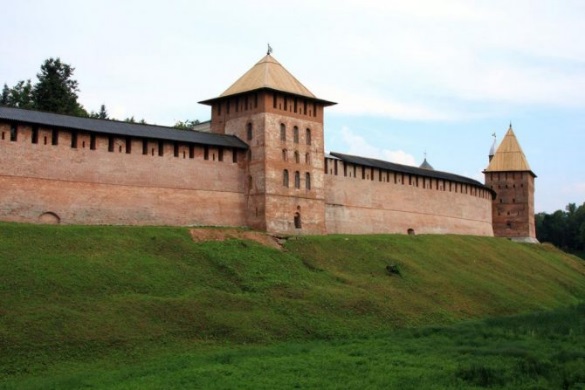

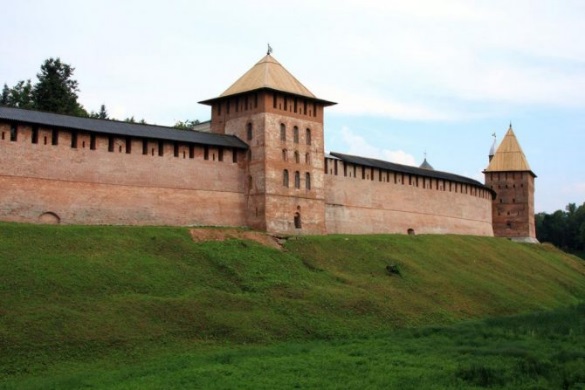

| Великий Новгород. В Средневековье был центром Новгородской республики, позже – центром Новгородской земли в составе Киевской Руси, Русского царства. Здесь по сей день сохраняются очень ценные архитектурные памятники Руси. Основание приходится на 859 год. Современный Великий Новгород представляет собой настоящий музей под открытым небом, где практически на каждой улочке можно встреть исторический памятник. Самая основная достопримечательность – Новгородский кремль. |

|

| Ростов Великий. Официальное летоисчисление начинается с 862 года, тогда же город впервые упомянут в «Повести временных лет». На территории Ростова Великого 326 культурных памятников, его история очень богата событиями. Титул «Великого» Ростов получил при князе Юрии Долгоруком. Наибольшая слава пришла к Ростову Великому в 1664 году, с приездом митрополита Ионы, который много сил вложил в создание Ростовского кремля — самой значительной достопримечательности Ростова Великого. |

|

| Нижний Новгород. Город был основан в 1221 году великим князем Владимирским Георгием (Юрием) Всеволодовичем. Это один из немногих русских городов, основанных святым. Особого внимания заслуживает каменный Нижегородский кремль, построенный в начале XVI века, крепость, которая за всю свою историю единственная осталась неприступной для врага. Здесь Козьма Минин и Дмитрий Пожарский собрали Народное ополчение, освободившее в 1612 году Москву от польско-литовских захватчиков. |

|

| Суздаль. В древних источниках есть несколько упоминаний об этом городе. Одно датируется 1024 годом. В нем описывается восстание волхвов. Второе – 999 годом, в котором говорится, что Суздаль был основан в результате слияния нескольких поселений. В настоящее время один из самых старых городов входит в Золотое кольцо России. На его территории расположено огромное количество памятников, равных которым нет нигде в стране. |

|

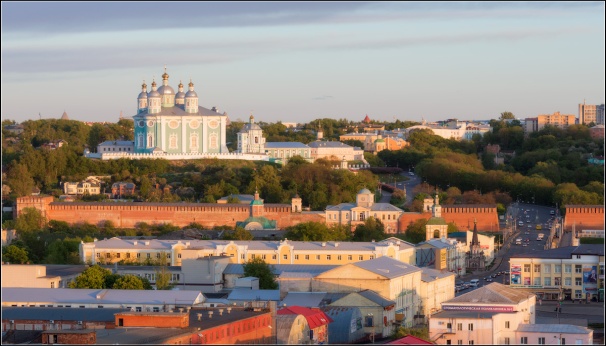

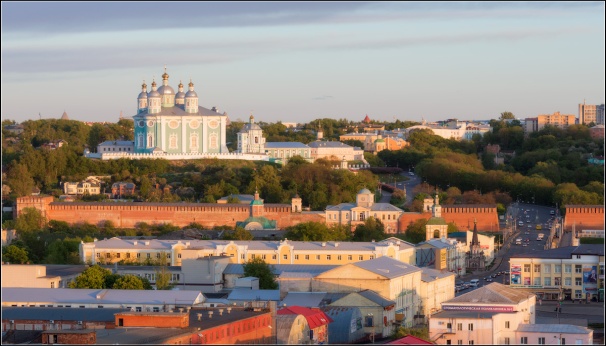

| Смоленск. Город-герой упоминается в Повести временных лет еще в 862 году, когда во время южного похода варягов Аскольда и Дира он стал первым поселением, встретившимся им на пути. Князь Олег захватил Смоленск и присоединил его к Древней Руси. Князем города он сделал своего сына Игоря. Из главных достопримечательностей древнего города России стоит отметить Борисоглебский монастырь, церковь Иоанна Богослова, и Успенский собор. |

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 2. Прочтите текст «Как появились города?» Письменно ответьте на вопросы после текста.

Города появились в глубокой древности. Это были укреплённые поселения земледельцев и скотоводов. Русское слово «город» произошло от слов «ограда», «городить». Поселение окружали оборонительной оградой – земляным валом, частоколом или стеной. В Древней Руси городом называлось всякое жилое место, окружённое такой защитной оградой.

Часто города возникали по берегам морей и рек или на перекрёстках дорог: на судах или лошадях купцам было легче привозить товары. Близость переправы – моста или брода – тоже имела значение. Порой город возникал рядом с волоком – сухим путём, по которому корабельщики «волокли» суда с товарами из одной реки в другую (так появился Волоколамск). Иногда город вырастал вокруг крупного монастыря (как Сергиев Посад).

Города веками разрастались вокруг исконной сердцевины – крепости, которая зовётся по-разному. В Пскове – кром. В Новгороде – детинец. Но чаще всего – кремль. Кремль является обязательной принадлежностью старинного города. Стенам кремля наши предки придавали и священное значение. Так, надвратные башни извне и изнутри имели иконы, перед которыми часто горели лампады. Нередко имелись надвратные или башенные церкви.

В бывших княжеских стольных городах главный вход в кремль именовался Золотыми воротами – в память о Золотых воротах Иерусалима. Число и название башен имело большое значение, было священным. Городская стена воспринималась не только как важная военная крепость, но и как крепость Божия. С XVIII века оборонное значение кремля сошло на нет. Во многих городах кремлевские стены сносились. На их месте высаживали деревья. Но в некоторых городах память о кремле осталась…Большинство городского населения проживало за пределами кремля-детинца – на посаде. В одних городах посад делился на особые районы – концы. В других – посад состоял из слобод – торгово-ремесленных поселений.

От какого слова произошло слово «город»? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Почему города возникали по берегам морей и рек или на перекрёстках дорог? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Как по-другому называется кремль? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Что такое посад, слобода?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 3. Прочтите текст «Чем похожи и чем различаются города?»

Выпишите сходные черты всех русских городов:

1. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Все города напоминали крепость и были крупными оборонительными сооружениями. Города-крепости возводились и на окраинных землях, в стратегически важных точках. Именно такими были поначалу многие города Сибири, Поволжья и города на рубежах Отечества – Омск, Тобольск, Орел, Смоленск, Псков, Изборск, Царицын, Оренбург.

Любой русский город издавна – торгово-ремесленный, промышленный центр. В Москве и Новгороде, Нижнем Новгороде и Костроме, Вологде и Великом Устюге, Ярославле и Архангельске собирались лучшие мастера-ремесленники. В городе, где все время было скопление множества людей – местных и приезжающих, – они имели постоянные заказы и рынок сбыта своим изделиям. Здесь было легче прославиться своим мастерством. Здесь быстрей перенимались достижения и новинки ремесленного производства. В городах проходили торги и ярмарки – местные, всероссийские, международные.

Старинный город был творцом и хранителем отечественной культуры. Уже в давние времена его украшали выразительные памятники деревянного и каменного зодчества. Они радовали взор и душу дивными образами и фресками. В городе писали, собирали и хранили книги. В его храмах и монастырях сберегались старинные документы и рукописи. Живописцы, ювелиры, искусные вышивальщицы, мастера художественных промыслов создавали редкостные по красоте произведения.

Задание 4. Познакомьтесь с текстом «Семейство городов русских».

Запишите, каким территориальным единицам соответствуют в современной России губерния, уезд?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

К исходу XVIII века русские города были расставлены по старшинству и чину:

-

Города-столицы

-

Губернские города

-

Уездные города

-

Заштатные города

Возглавляли семейство российских городов города-столицы. Слово «столица» происходит от древнерусского стол – «престол, трон, место правления князя». От этого существительного возникло прилагательное «стольный». Термин «стольный город» встречается в древнерусских источниках с XI века. Сначала по отношению к Киеву, позже к другим городам. Москва была впервые названа стольным городом в источнике первой половины XV века.

Столица – главный город государства, место пребывания правительства и правительственных учреждений.

Старшими в семействе стали губернские города (столицы губернии). В таком городе была резиденция губернатора, располагалось множество органов управления, полиция и суд. В настоящее время такой территориальной единицей является край и область.

По мере образования единого Русского государства в XIV-XV веках многие города стали уездными центрами – столицами больших земельных округов (уездов). В таком городе размещался царский воевода, который управлял, вершил суд, собирал налоги. В СССР уезды преобразованы в районы.

Самыми же младшими в семействе городов стали так называемые заштатные (малые) города. Заштатный город – населённый пункт, пользовавшийся правами города, но не являвшийся административным центром уезда. Малые города России до сих пор хороши своей тишиной, уютом и неспешным образом жизни.

Тема №3: «С чего начинается город?»

Задание 1. Прочтите текст «Кремль», составьте и запишите его план.

Кремль – название городских укреплений в древней Руси; город, окружённый крепостной стеной с бойницами и башнями. Во многих городах были находящиеся за кремлёвской стеной посады, для обороны которых нередко возводились дополнительные внешние укрепления; в таком случае кремлём называлась окружённая стенами центральная часть города. Таким образом, кремль – это укреплённые оборонительные сооружения, цитадель, крепость, построенные в городе.

Кремль находился в центре города, как правило, на возвышении или вблизи реки и окружён стенами. Нередко кремль обносили валом или выкапывали вокруг него ров. Сам город строили вокруг кремля, чтобы была возможность укрыться от нападения врагов.

В старину кремль называли детинец. Но в 14 веке слово «детинец» устарело: его заменило слово «кремль».

По одной из версий слово «кремль» произошло от «кремь». Что значит «часть засеки (засека – это ограждение из деревьев, которые наклоняли таким образом, чтобы их кроны и ветки служили преградой для врага), где растет лучший строевой лес». А кремлёвым называли стойкий, прочный лес.

Другие исследователи связывают слово «кремль» с греческим словом «кремнос», которое переводится как «крутизна, крутая гора над берегом или оврагом». И правда, укрепления, подобные кремлю, строили обычно на возвышенности.

Согласно третьей теории, слово «кремль» произошло от «кромъ». Этимологически это слово связано с «крома» – «кромка, край, граница». Следовательно, первоначальное значение слова «кремль» – «огороженное место».

Имеются сведения о 86 кремлях, которые находились на территории Руси. Сейчас это территории четырёх государств: России, Белоруссии, Украины и Польши. Но не все они сохранились: некоторые были разрушены полностью, от некоторых остались лишь отдельные фрагменты – башни, фундамент или валы.

Кремлей, которые сохранились почти полностью, двенадцать: в Москве, Астрахани, Зарайске, Казани, Коломне, Великом Новгороде, Нижнем Новгороде, Пскове, Ростове Великом, Рязани, Туле и Тобольске. Все они каменные.

Московский кремль сначала был построен из дерева в 1156 году по приказу князя Юрия Долгорукого. До XIV века, когда Московский Кремль еще был огражден деревянной стеной, он назывался «городом». После возведения каменных стен Дмитрием Донским его стали именовать каменным городом. Название «Кремль» установилось лишь после строительства стен из белого камня в 1589 году. Именно поэтому Москву стали называть белокаменной.

Впервые красным Кремль стал в 1485 году, когда Иван III поручил обложить стены красным кирпичом. Есть несколько версий, почему было принято такое решение.

По одной – красный кирпич стоил дешевле. По другой – при штурме города повреждения белых стен были слишком хорошо видны, и враг знал, какой участок повреждён больше, а следовательно, менее укреплён.

По своей функциональной сути кремль может быть крепостью. Но это не просто крепость.

Во-первых, города имели свою оборонительную систему. Но в случае её падения при атаке у горожан была возможность укрыться за стенами кремля.

Во-вторых, внутри кремля тоже был свой маленький город. Он включал в себя и дворцы, и палаты, и церкви, и ремесленные мастерские. Крепости же строили только для обороны. Как правило, во внутренних дворах крепостей располагались лишь строения, необходимые для защиты или выживания при осаде. Вдобавок крепость могла стоять в стороне от города, обороняя его с той стороны, откуда скорее всего ожидалось нападение.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 2. Перечитайте фрагмент текста о происхождении слова «кремль» (выделен курсивом). Ответьте на вопрос: какая версия происхождения слова «кремль» вам кажется более верной и почему?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 3. Прочтите текст. Выпишите в тетрадь определения понятий «посад», «слобода», «конец».

Это старинное слово сохранилось и в наши дни в некоторых названиях, например, Сергиев посад.

Посад – это городская застройка, расположившаяся вокруг кремля. Здесь жили ремесленники, проводились ярмарки (торжки). Место это было опасное для проживания. Во время нападения врагов именно население посадов страдало прежде всего. Бывали случаи, когда практически всё население уничтожалось неприятелем, если люди не успевали спрятаться за кремлёвскими стенами. Слово «посад» иногда заменяли словом «подол», что связано с тем, что эта территория расположена ниже крепости, которая находилась всегда на горе. Таким образом, посад – это торговая и промышленная часть города, которая находилась за стенами кремля, крепости.

Слобода – «село свободных людей; пригородное селение, поселок, за городом, за его стеною, род посада» (В. И. Даль). В Москве слободами называли обособленные поселения людей, близких по роду своей деятельности (в основном ремесленно-торговой) и пользующихся определёнными льготами. Население слобод состояло на службе у государства. Слободы располагались в городе и его окрестностях, но не слишком близко к центру. Слободы отличались друг от друга и внешним видом, и звуками, которые были слышны из мастерских, и запахами. Это был малый мир большого города.

Отдельные части крупного поселения, в особенности города, назывались «концами». Это были своего рода «районы».

В концах и слободах возвышались свои храмы. Они носили имя святого, считавшегося покровителем того или иного ремесла. Обычно даже в названиях храмов соединялись имя святого и название конца или слободы: Успенье в Гончарах, Покрова-на-Торгу, Козьма и Дамиан-что-в-Кузнецах, Никола в Хамовниках, Петр и Павел в Кожевниках.

Посад – это _______________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Слобода – это _____________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Конец – это _______________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема №4 «Жизнь и быт горожан»

Задание 1. Прочитайте текст. Выпишите названия площадей согласно их роли в городе:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перед главным городским собором, при пересечении больших улиц, в местах бойкой торговли, на незастроенных ровных пространствах города возникали площади. У каждой из них своя роль и свое лицо.

Соборная площадь была священным и намоленным местом города. В дни православных праздников на ней под открытым небом совершались молебны. Здесь слышались церковные напевы.

Торговая площадь была местом еженедельных воскресных торгов. Она же была и местом ежегодных ярмарок. Площадь была окружена гостиными дворами. В них размещались гостиницы для приезжих купцов, складские помещения, а также лавки – небольшие торговые помещения, магазины. Нередко гостиные дворы оформлялись в выразительные сооружения с крытыми галереями, красивыми колоннадами.

Торговая площадь украшалась множеством церквей, чаще всего освященных во имя Николая Чудотворца, покровителя плавающих и путешествующих, а также во имя Параскевы Пятницы. Такие храмы возводились на средства купцов. В них нередко хранились выверенные меры и весы, молились перед крупными торговыми сделками, целовали крест при заключении соглашений.

Горожане любили бывать на Торговой площади. Сюда шли не только за товарами. Здесь узнавали новости города, а от приезжих – вести из дальних земель. Даже царские указы (до появления газет) громко прочитывались – «выкликались» – для всеобщего сведения на Торговой площади. В дни ярмарок на Торговой площади ставили качели и карусели – любимые развлечения горожан.

Есть в некоторых городах и Сенная площадь. На ней в старину была разрешена торговля крестьянам. На Торговую площадь их не пускали, дабы они не соперничали с купечеством. Крестьянам отводили особую площадь, где позволяли торговать с возов. Своим лошадям они бросали сено, запах которого распространялся на всю площадь и близлежащие улицы. То ли от того, что многие крестьяне на такой площади торговали сеном, то ли от его ароматного запаха и произошло название площади – Сенная.

Имелась в городе и парадная площадь, на которой могли происходить парады местного гарнизона, официальные встречи почетных гостей города. С XVIII-XIX веков такая площадь имела строгий вид, ее окружали здания государственных учреждений. Нередко поблизости от этой площади размещались музей и театр, а также самые престижные учебные заведения города: университет, гимназия, духовная семинария.

Задание 2. Прочитайте текст. Выпишите в тетрадь названия храмов по их назначению.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Русский город всегда является духовным центром. В старину он вмещал множество храмов. Впоследствии их стали называть приходскими. Некоторые знатные и богатые горожане имели свои домовые храмы. Всем миром в дни большой опасности или скорби строились храмы обетные. Если на территории города имелся монастырь, то горожане могли помолиться и в храмах монастырских. Известны также храмы училищные, воинские, тюремные, богаделенные и иные. Такое обилие православных святынь привлекало в город на богомолье паломников со всей ближней округи, а то и далее.

Задание 3. Прочитайте текст. Озаглавьте его, составьте запишите план.

_______________________________

Застройка старых русских городов веками была свободной. Это значит, что она находилась в согласии с рельефом местности. Если имелись, например, в пределах города холмы или возвышенности, улицы их обходили, встречались извилистые овраги – улицы повторяли все их изгибы. Имелась в городе заболоченная низина – улица как бы расступалась, раздваивалась, оставляя низину нетронутой, а затем вновь соединялась. Дома находились в глубине сада, а на улицу выходили заборы да ворота.

Было правило – дома соседей не должны перекрывать вид из окон, не мешать видеть Божий мир и Божий храм.

Лишь с XVIII века застройка стала устраиваться по правилам «регулярного» города – улицы стали выпрямлять, сооружать тротуары, выкапывать канавы для стока воды и нечистот, устраивать освещение. Стало правилом, чтобы улицы пересекались под прямым углом. Такой прямоугольник застройки также получил свое название – квартал.

Большую роль в повседневной жизни значило общественное мнение улицы. Кто бы что ни сделал, всегда имел в виду: а что скажут на улице? Улица может по достоинству оценить доброе дело, а за дело злое прилюдно пристыдить. Важно было не ударить лицом в грязь, хранить свое доброе имя.

Улица имела свое название. Издавна было принято, чтобы в названии жила память о живших на ней людях, об их занятиях, а может быть, об особом положении или красоте этой улицы. Есть улицы, которые хранят имя деревни или села, стоявших здесь прежде. Так появлялись улицы Кузнечные, Гончарные, Садовые, Тенистые, Троицкие, Сретенские, Никольские, Григорьевские, Завокзальные. Каждому горожанину имя своей улицы так же дорого, как крестьянину дорого имя своей деревни и волости.

В каждом городе были и есть свои знаменитые улицы. А есть улицы, которые знает вся страна: Невский проспект Санкт-Петербурга, Тверская улица Москвы, Крещатик Киева.

Улицы соединялись переулками. Чаще всего они были не проезжими, с зеленой травой, колодцами, извилистыми протоптанными тропками. Здесь играли дети, выводил свою многочисленную семью разноцветный красавец-петух, мирно паслись козы.

В больших городах своя жизнь протекала во дворах, возникавших между жилыми домами, сараями, каретниками и амбарами. Это был мир соседей, которые все знали друг друга в лицо, по имени-отчеству. Старики знали всех с детского возраста. Они, как летописцы, помнили историю и улицы, и каждого старого дома, рассказывали об удивительных событиях, происходивших в родном дворе. Соседи сочувствовали друг другу в беде, навещали больных, знали о радостных семейных событиях, поздравляли молодых родителей с рождением младенца, приходили на крестины. Мальчишки одного двора создавали свою ватагу, свое дворовое братство. Оно защищало, не давало «своих», «наших» в обиду. Встретив земляков где-нибудь на чужбине, говорили: мы с ним на одной улице жили, в одном дворе играли. И это тоже был своего рода знак братства.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 4. Подумайте (узнайте) и запишите возникновение названия улицы, на которой вы живете.

Задание 4. Подумайте (узнайте) и запишите возникновение названия улицы, на которой вы живете.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема №5 «Духовная жизнь города»

Почтите текст. Выполните задания после текста.

Духовная жизнь – это сфера общественной жизни, связанная с производством и распределением духовных ценностей, с удовлетворением духовных потребностей человека. «Духовный» означает связанный с внутренним миром человека, его нравственными устремлениями и интеллектуальной деятельностью. Духовная жизнь – это сфера деятельности человека, которая охватывает богатство человеческих чувств и достижений разума, объединяет как богатство накопленных творческих ценностей, так и творческое созидание новых.

Духовная жизнь охватывает:

- науку;

- религию;

- философию;

- искусство;

- нравственность (вера, чувства, стремления людей ит.д.)

Достижения духовной культуры создаются, сохраняются, распространяются и потребляются людьми при посредстве многочисленных специализированных учреждений (библиотеки, архивы, школы, театры, музеи, клубы, храмы и т.д.)

Храм

| Среди дубравы Блестит крестами Храм пятиглавый С колоколами. Их звон призывный Над поднебесьем Гудит так дивно И так чудесно… А.К. Толстой |

|

Крещение Руси произошло в 988году по решению князя Владимира, после чего Русь приняла православие. После крещения в России строились православные храмы. Храм (от старорусского «хоромы», «храмина») – культовое сооружение, предназначенное для совершения богослужений и религиозных обрядов. В старину все российские города и села украшали храмы. Как правило, они возводились на возвышенности и служили украшением поселения. Все самые знаменательные события жизни человека проходили в храме – здесь крестили младенцев, венчали молодоженов, отпевали усопших. В церковно-приходских школах дети учились грамоте. Храм, по сути, являлся единственным местом, где простой народ приобщался к высоким образцам художественной культуры: живописи, скульптуре, хоровому пению и колокольному звону. Храм нес людям слово Божие.

Главным храмом в городе являлся собор (от старославянского «соборъ» — собрание, съезд). В крупных городах каждая из административных частей может иметь свой собор. В отличие от простого храма, в соборе богослужение может проводить только духовное лицо высшей степени священства – епископ, архиепископ, митрополит или патриарх. В православии и в католицизме статус собора присваивается храму раз и навсегда и не подлежит пересмотру. В большинстве случаев соборы строят большими и величественными, вмещающими тысячи человек. Однако он может и не отличаться по размерам от обычного приходского храма. При этом собор всегда рассчитан на то, что службы в нем ведутся священниками нескольких храмов. Богослужения, особенно в праздники, совершаются собором духовенства, в идеале это настоятель и 12 служащих ему священников, по образу Христа и двенадцати апостолов.

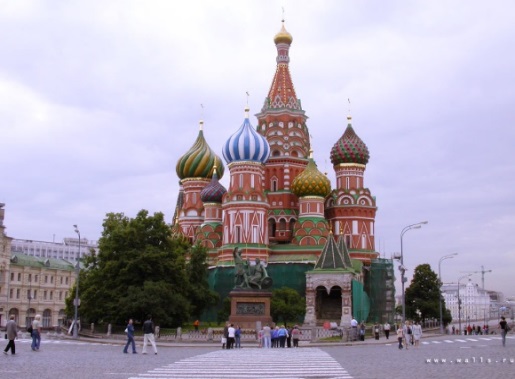

Храм Василия Блаженного

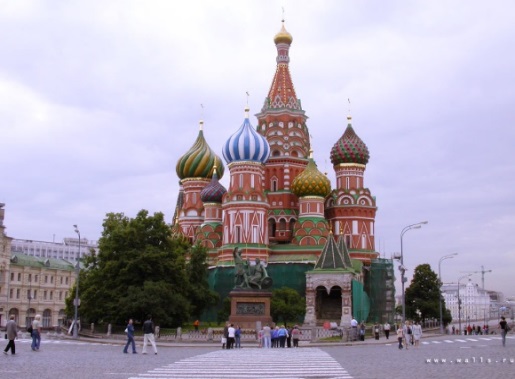

Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву (Храм Василия Блаженного) – один из самых значимых памятников древнерусской архитектуры XVI в. Храм был построен на Красной площади в конце XVI века при Иване Грозном в честь взятия Казани. Он считается одним из главных символов не только Москвы, но и России. На его месте раньше действительно был оборонительный ров вокруг Кремля. Храм состоит из 9 церквей на одном фундаменте. Центральный – Покровский. Именно в праздник Покрова была одержана решающая победа и взята Казань. Позже в храм перенесли мощи похороненного неподалёку московского Христа ради юродивого Василия, обладавшего даром ясновидения, и храм стал называться в народе по имени этого почитаемого москвичами святого. Все его купола и барабаны – разные по цвету и форме отделки. У храма есть интересная особенность. С какой стороны к нему ни подойдёшь, кажется, что эта сторона и есть главная. Уходя из Москвы в 1812 году, французы заминировали собор, но взорвать не смогли. Второй раз планировали убрать его, чтобы не мешал, большевики в 1936 году, но храм сохранился и по-прежнему радует нас.

Храм Христа Спасителя

Храм Христа Спасителя относится к самым известным храмам России. Верующие со всей страны именно здесь собираются на торжественные богослужения, проводимые во время основных православных праздников. Храм создан в благодарность за заступничество Христа как памятник в честь героев Отечественной войны 1812 года на народные деньги. В 1880 году сооружение получило официальное название – Кафедральный собор во имя Христа Спасителя. Храм Христа Спасителя приобрёл особое значение в культурной жизни России. В нём проводились всевозможные праздники, торжества, свадьбы, юбилеи. Сооружение продолжало действовать и во время революции 1917 года, и после неё – до 1931 года. На его месте планировали построить Дворец советов, но построили открытый бассейн «Москва». В 1988 году появилась идея воссоздания храма. Её подала инициативная группа, ставшая впоследствии общиной. Проведённый референдум показал желание и одобрение многих советских людей приобщиться к возрождению Храма. В 1994 году мэрия Москвы приняла постановление о начале строительства. Окончательное восстановление Храма Христа Спасителя завершилось в 1999 году, а в январе 2000 года с 6 на 7 число провели первую Рождественскую литургию.

Спас на крови

В самом центре Петербурга, на набережной канала Грибоедова, привлекает внимание своим нарядным, многоцветным обликом храм Воскресения Христова (Спас на крови). Построенный на месте, где 1 марта 1881 года был смертельно ранен император Александр II, собор является мемориалом Царю-Освободителю.

Место смертельного ранения императора сразу же приобрело особое, сакральное значение. Уже вечером 1 марта этот участок был огорожен деревянным забором, рядом с которым выставили часового. Через день состоялось чрезвычайное заседание Городской Думы. Депутаты обратились к Александру III с просьбой увековечить память погибшего царя и установить на месте его смертельного ранения памятник или часовню. Император, одобрив саму идею, пожелал возвести на этом месте храм. Строительство началось в 1883 году и продолжалось до 1907 года.

После революции для храма настали тяжёлые – его использовали и как конюшню, и как склад театрального реквизита. С 1968 года – момента передачи собора в ведение Инспекции по охране государственных памятников – в соборе начались реставрационные работы. Восстановление церкви закончилось в 1991 году. Интерьер храма уникален своей красотой и роскошью: цветные изразцы, коллекция самоцветов, ювелирная эмаль, позолоченная медь и мрамор. В росписи фресок и иконостаса принимали участие лучшие живописцы Российской империи – Виктор Васнецов, Андрей Рябушкин, Михаил Нестеров и другие. На данный момент храм Спаса на Крови является частью Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» и имеет статус музея.

Задание 1. Ответьте на вопрос: почему Храм Василия Блаженного имеет два названия?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 2. Разгадайте кроссворд.

Выпишите ключевое слово _________________________________________

-

Прозвище царя Александра II, на месте ранения которого был построен

собор Спас на крови.

-

Одна из сфер, которую охватывает духовная жизнь.

-

Культовое сооружение, предназначенное для совершения

богослужений и религиозных обрядов.

-

Город, в котором находится Собор Покрова Пресвятой Богородицы на

Рву.

-

Церковный праздник, в который была одержана решающая победа и

взята Казань.

-

Один из лучших живописцев Российской империи, участвовавший в

росписи фресок Спаса на крови.

-

Главный храм в городе.

-

Что было построено на месте Храма Христа Спасителя?

-

Одно из специализированных учреждений, в котором создаются,

сохраняются, распространяются и потребляются людьми достижения духовной культуры.

-

Город, в честь взятия которого был построен Собор Василия

Блаженного.

Тема №6 «Города легендарные»

Задание 1. Посмотрите отрывок из художественного фильма «Чародеи». Запишите, о каком легендарном городе идет речь. Что вы о нем знаете?

Задание 1. Посмотрите отрывок из художественного фильма «Чародеи». Запишите, о каком легендарном городе идет речь. Что вы о нем знаете?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 2. Познакомьтесь с презентацией «Китеж-град». Составьте и запишите план.

Задание 2. Познакомьтесь с презентацией «Китеж-град». Составьте и запишите план.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема №7 «Образы деревни»

Задание 1. Прочитайте текст. Запишите заголовок

________________________________________

Сколько их на Руси поставлено,

Деревенек и сёл бревенчатых,

Подпоясанных палисадами

И рябинами увенчанных.

То речушки со щучьими плёсами,

То леса их к себе привадили…

Широко по земле разбросаны,

Словно дети одной матери…

Иногда говорят, что вся Россия родом из деревни. И в этом нет большого преувеличения. Ещё в начале 20 века каждые 9 человек из 10 проживали в сельской местности. Почти у каждого горожанина и сейчас сохранились живые связи с деревней: у одних там живёт бабушка, у других – родственники, у третьих – в семье хранят воспоминания о деревенских истоках. И вы знаете, что многие горожане уже в возрасте приезжают в деревню на лето или поселяются до конца жизни.

В первые десятилетия 20 века на просторах нашего Отечества разместилось более полумиллиона деревень. Иные из них имели многовековую историю и были куда старше многих крупных городов.

В старину деревней называли не только сельское поселение, но и все прилегающие к нему угодья – огороды, пашню, покосы, поскотину, лес. Для каждого крестьянина, малого и старого, всё это было своим, родным и обжитым пространством.

В небольших деревнях дома ставились свободно. Но в этом беспорядке был свой порядок. Каждый двор стоял так, чтобы быть в ладу с природой. Смотрел он либо на извилистый берег речки, либо на расстилающееся у деревни поле, или же на дальний перелесок. Но не забывали соседи и друг о друге – было не принято под окнами одного дома сооружать, например, задворки другого.

В больших деревнях просматривалась более строгая планировка. Дома ставились или в ряд, или же образовывали улицу, а то и не одну.

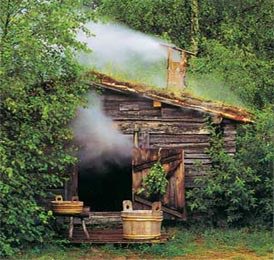

За домами – усадьбами размещались бани, амбары, овины, гумна.

Имелся у деревни и свой центр. Он обычно был у наиболее старых или богатых домов и выделялся просторной площадью. Иногда здесь стояли деревенская часовня или церковь, школа, магазин. Там же собирался и деревенский сход.

Отсюда начинались и общие деревенские праздники. Праздничное гулянье заполняло улицы и проулки: ходили с песнями под балалайку или гармонь, молодёжь плясала, зимой катались на санях.

Границей деревни была околица. Здесь в ограде из жердей ставили простые, сверху с перекладиной, ворота. Околица была местом встреч и расставаний. Возвращаясь из дальних странствий и завидя околицу родной деревни, путник облегчённо вздыхал – он был дома.

В деревне, как и в хорошем крестьянском доме, для любого дела было своё место. Каждая деревня была неповторима и красива по-своему.

Деревня – это самый распространённый тип сельского поселения. Но были и другие: село, починок, займище, торжок, слобода, волость, погост.

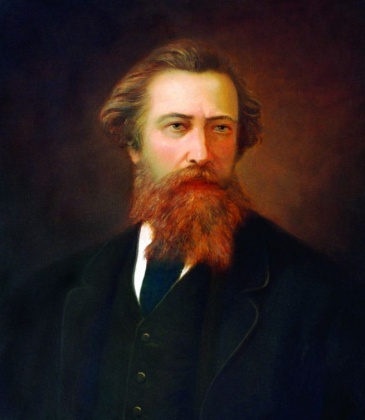

Многие художники обращались в своём творчестве к селу, к деревне. Рассмотрите картину Исаака Левитана «Вечерний звон». Под впечатлением от этой картины известный поэт Николай Рубцов написал стихотворение «Левитан» (по мотивам картины «Вечерний звон»).

Задание 2. Прочитайте стихотворение Николая Рубцова, рассмотрите картину Исаака Левитана и, пользуясь текстом, запишите в тетрадь слова (не менее десяти), иллюстрирующие реалии деревни.

Например: собор, река.

|

|

В глаза бревенчатым лачугам Глядит алеющая мгла, Над колокольчиковым лугом Собор звонит в колокола!

Звон заокольный и окольный, У окон, около колонн, - Я слышу звон и колокольный, И колокольчиковый звон.

И колокольцем каждым в душу До новых радостей и сил Твои луга звонят не глуше Колоколов твоей Руси…

|

Задание 3. Отгадайте загадки. Запишите ответы.

-

Весьма темен, когда светло.

Весьма холоден, когда светло.

__________________________________________________________________

-

Где-то, где-то дым идет,

Где-то, где-то веники шумят.

__________________________________________________________________

-

Стоит копытце полно водицы.

__________________________________________________________________

-

На горе-горушка, стоит старушка,

Руками машет, хлеб просит,

Дашь хлеба – обратно дает.

__________________________________________________________________

Тема №8 «Ритмы жизни деревни»

Задание 1. Используя материал предыдущего урока, разгадайте кроссворд.

-

Стоит копытце полно водицы. Что это?

-

Граница деревни.

-

Небольшое крестьянское селение, один из видов населённых

пунктов.

-

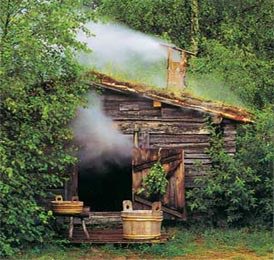

Специальная постройка, где люди моются и парятся, стоящее за

домом.

-

Художник, написавший картину «Вечерний звон».

-

Музыкальный инструмент, игра на котором сопровождала

праздничные гулянья.

-

Здание для богослужения, которое стояло в центре деревни.

Задание 2. Подпишите фотографии, изображающие реалии деревни, выбрав слова из предложенного списка: ДОРОГА, ОКОЛИЦА, СКИРДА, АМБАР, БАНЯ, КОЛОКОЛЬНЯ.

| Изображение | Название | Изображение | Название |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Задание 3. Прочитайте текст. Озаглавьте его. Составьте план

_____________________________________________

Териберка – деревня в Кольском районе Мурманской области. Расположена на Мурманском берегу Кольского полуострова в устье одноимённой реки при впадении её в губу Териберскую Баренцева моря.

Название деревни, как предполагают историки, происходит от слова Терь – именно так называли в древности весь Кольский полуостров.

Как и многие другие деревни этой местности, Териберка была основана рыбаками. Первые упоминания о становище Териберка относятся ориентировочно к 1523 году. Очевидцы тех времен уже подтверждают появление постоянных русских поселенцев. В конце 19 века здесь уже был довольно развитый населенный пункт: имелась церковь, маяк.

Деревня расположена в зоне тундры, на берегу Баренцева моря. Климат субарктический, хотя зимы не бывают слишком холодные, учитывая наличие тёплого течения. Полярная ночь длится примерно с 1 декабря по 12 января.

Деревня Териберка является единственным населённым пунктом в районе, куда можно добраться на автомобиле с целью увидеть берега Баренцевого моря.

План

1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

4. ___________________________________________________________

5. ___________________________________________________________

Тема №9 «Памятные и приметные места. Гора. Дерево»

Задание 1. Прочитайте материал по теме.

Что значит памятный и приметный? Какие места можно назвать памятными и приметными? Когда гора и дерево становятся памятными и приметными местами? На эти вопросы мы сегодня с вами ответим.

Памятный – сохранившийся в памяти, незабываемый.

Приметный – заметный; являющийся приметой.

Приметный – выдающийся среди других, известный.

Сегодня мы познакомимся еще с двумя понятиями, которые могут быть для человека памятными и приметными: гора и дерево.

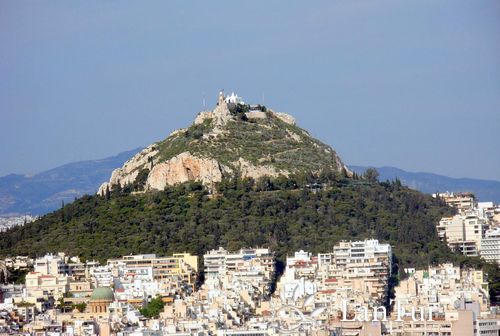

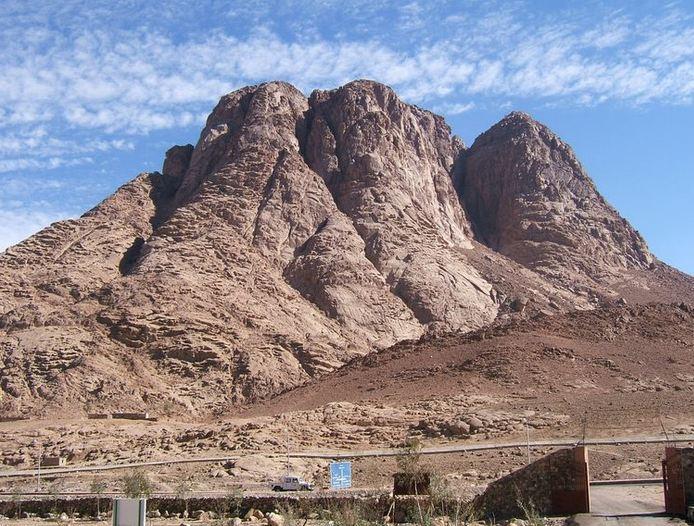

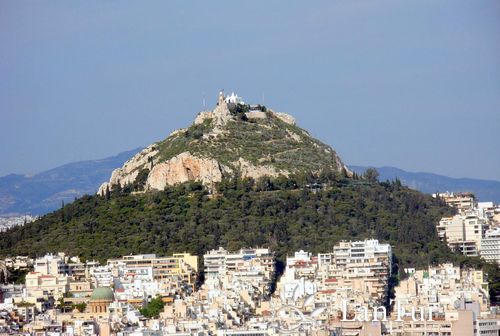

Что такое гора? Это значительная возвышенность, поднимающаяся над окружающей местностью. Приметные горы – это прежде всего места событий Священной истории: Арарат, Сион, Синай, Голгофа.

Арарат – священная гора армян. Существует гипотеза, что именно здесь после окончания потопа причалил ковчег Ноя и его семейства.

Гора Сион – символ Иерусалима и всей Земли обетованной для всех евреев мира. Название этой горы превратилось в имя нарицательное. Оно обозначает «дом» или «место для возвращения».

Наиболее чтимые и значимые достопримечательности горы Сион – это могила царя Давида, горница Тайной вечери.

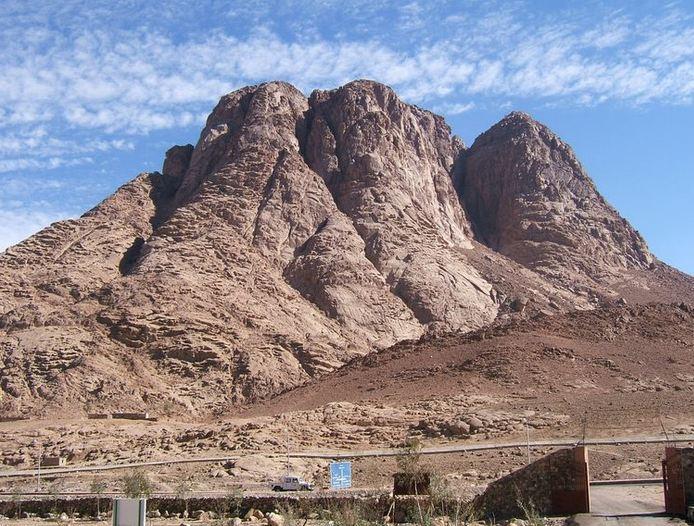

Гора Синай – гора на Синайском полуострове в Египте. Согласно Библии, на этой горе Бог являлся Моисею и дал десять заповедей.

Гора Голгофа в Израиле, на которой, по преданию, был распят Иисус Христос.

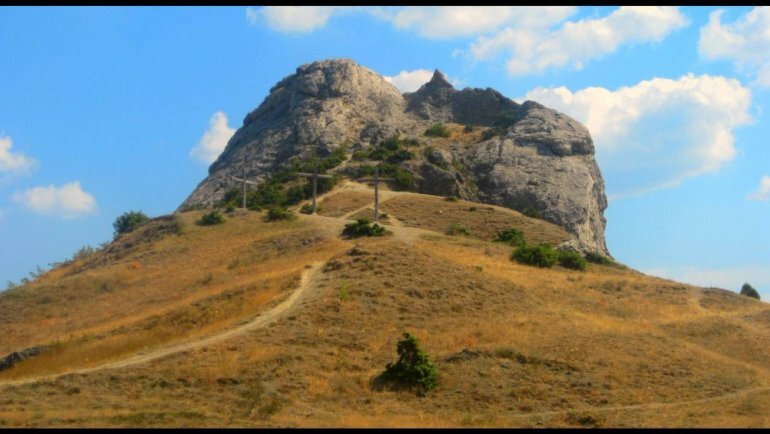

Гора – место строительства городов, храмов и монастырей. Зачастую горы – памятник ратного (боевого) прошлого.

На долю нашего Отечества выпало много трудных и трагических событий. Мы знаем множество имен, прославивших нашу землю ратными подвигами. Некоторым горам выпала роль памятника ратным подвигам наших предков.

Поклонная гора в Москве – мемориал защитникам Отечества. Парк Победы – мемориальный комплекс в честь победы в Великой Отечественной войне.

Поклонная гора в Москве

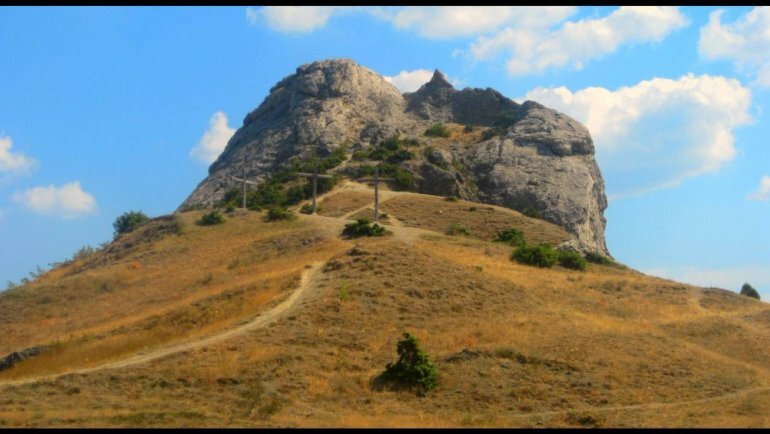

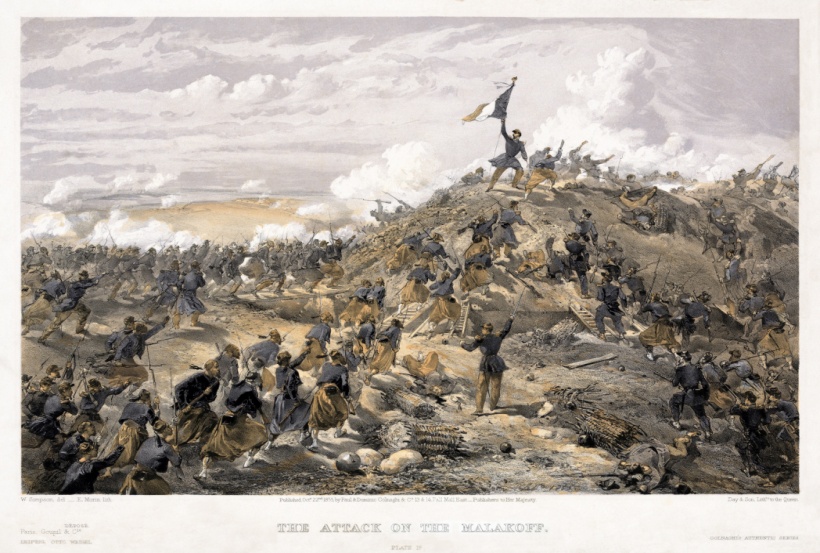

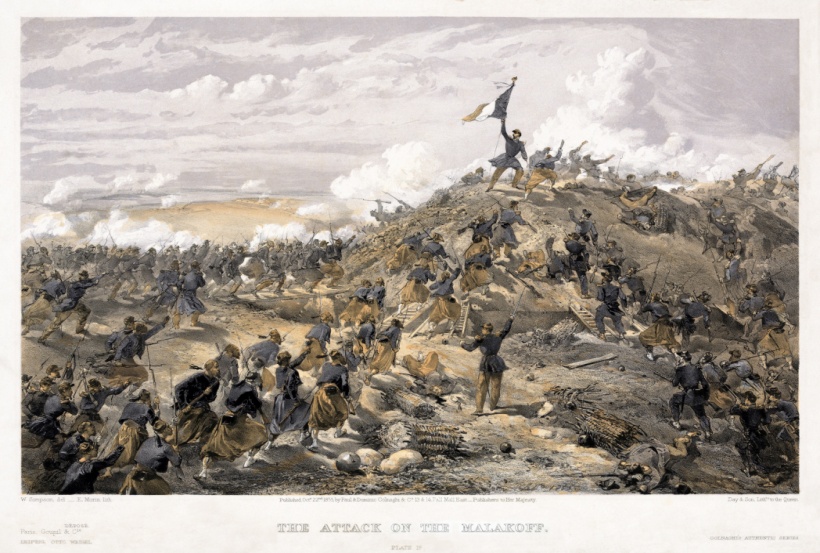

На берегу Черного моря есть Малахов курган, который называли «дверью Севастополя». На этом кургане, героически сражаясь наравне с простыми солдатами, матросами и мирным населением, получил смертельную рану наш замечательный флотоводец адмирал Нахимов. Подвиг севастопольцев остался в веках, а сам Севастополь навсегда остался городом русской славы.

Малахов курган

Мамаев курган – памятник великой Сталинградской битве. Известен памятником-ансамблем «Героям Сталинградской битвы» с главным монументом «Родина-мать зовёт!»

Мамаев курган

А что такое курган? Курган – сооружение, крепость. Также курган это разновидность погребальных памятников, характеризуется обычно сооружением земляной насыпи над погребальной ямой. Еще одно значение слова «курган» – холм. А холм – это небольшая отлогая горка, возвышенность.

А какие приметные горы есть в нашей области?

Горелая – гора (сопка), находящаяся в городской черте города Мурманск. С юга расположен район Северное Нагорное, а с запада – Кольский залив. Высота горы Горелой составляет 253,6 метров. Гора не является самой высокой сопкой в городской черте. Почему же она считается приметной? На сопке Горелой находится очень необычное сооружение из камней, которое называют мегалитом (сооружением из огромных каменных глыб) – Вороний камень. Некоторые считают, что это сейд (священный камень саамов).

Мемориал защитникам советского Заполярья, располагается в северной части города Мурманск на сопке под названием Зеленый Мыс.

Задание 2. Используя материал предыдущего задания, разгадай кроссворд.

-

В какой стране находится гора Синай?

-

Разновидность погребальных памятников, характеризуется обычно

сооружением земляной насыпи над погребальной ямой.

-

Курган, который называли «дверью Севастополя».

-

Гора в Москве, на которой находится мемориал защитникам

Отечества.

-

Священная гора армян.

-

Как называется камень, находящийся на сопке Горелой?

-

Мемориал защитникам советского Заполярья находится на сопке

Зеленый … (вставьте слово).

-

На этой горе Бог являлся Моисею и дал десять заповедей.

Задание 3. Прочитайте текст и озаглавьте его. Составьте и запишите план.

____________________________________________

Издавна в народном сознании особо воспринималось отдельно стоящее дерево. Нашим далёким предкам дерево напоминало человека. Его ствол казался туловищем, корни – ногами, крона – головой, ветви – руками. Как и человек, оно росло и мужало, старело и умирало. Дерево давало плоды. В нём шло движение живительных соков – точно так же, как в человеке движется кровь. Оно могло болеть, стонать, скрипеть. Оно обладало такими достоинствами, как сила, крепость, твёрдость.

Особое восприятие дерева можно найти в Библии. На первых же её страницах упоминаются два дерева райского сада, призванные сыграть важную роль в истории человечества: древо жизни и древо познания добра и зла. Плоды первого дают бессмертие. Под деревом здесь разумеется вера, а под его плодами – дары веры: любовь, духовная чистота, бессмертие. Дерево же второе призвано испытать эту веру. Оно напоминает о том, что человек может избрать в своей жизни как путь добра, так и путь зла. Об этом и думает верующий человек, когда видит изображение дерева на иконах.

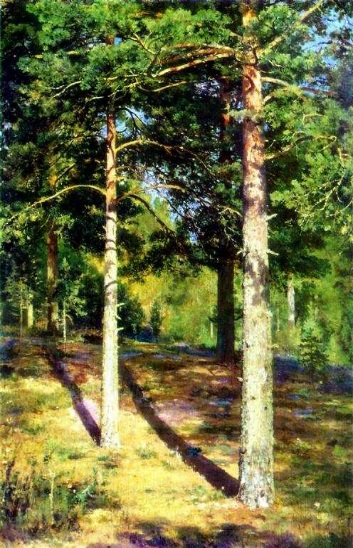

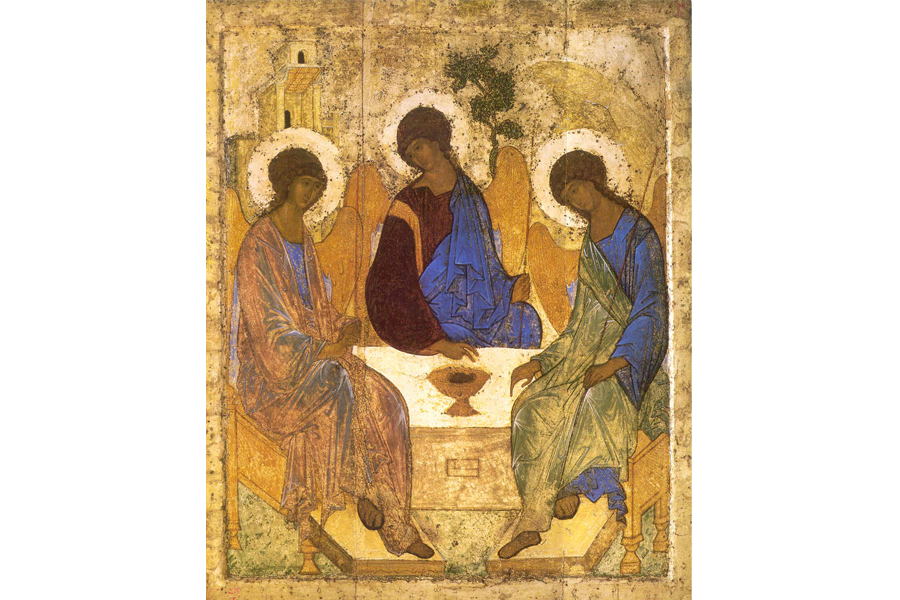

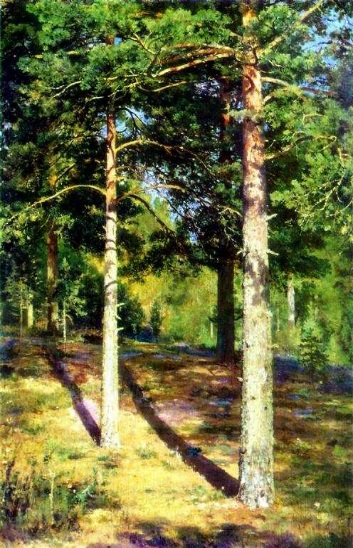

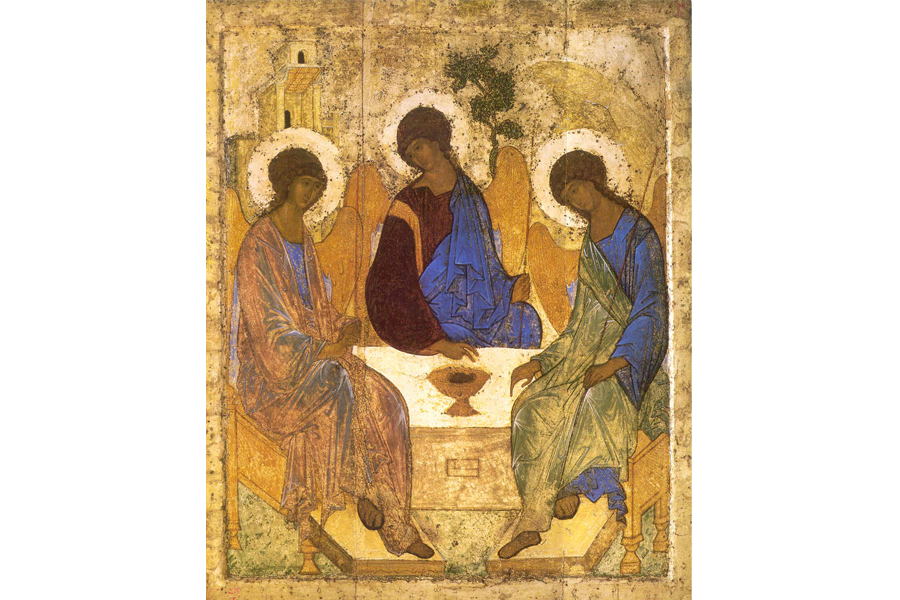

Особо примечались деревья-долгожители, деревья-красавцы. Русские художники и поэты оставили нам немало живописных и словесных образов таких деревьев. Достаточно, например, всмотреться в картины И. Шишкина «Корабельная роща», «Рожь», «Сосна». В лирических песнях люди делятся с деревом самыми сокровенными чувствами. Оно как бы становится чутким собеседником, другом. Изображение дерева есть и на иконах. Например, на знакомой нам уже иконе Андрея Рублёва «Живоначальная Троица» дерево символизирует жизнь, познание добра и зла.

|

|

|

| Иван Иванович Шишкин. «Рожь».1878 г. | Иван Иванович Шишкин. «Корабельная роща».1898 г. |

|

Иван Иванович Шишкин. «Сосны, освещенные солнцем». 1886 г. |

Иван Иванович Шишкин. «Сосна». 1890 г. |

Андрей Рублев. «Живоначальная троица»

|

План

1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

Задание 4. Познакомьтесь с презентацией «Приметные места. Дерево». Используя презентацию, разгадайте кроссворд.

Задание 4. Познакомьтесь с презентацией «Приметные места. Дерево». Используя презентацию, разгадайте кроссворд.

По вертикали:

1. Из плодов этого дерева получают масло – чудесный Божий дар человеку.

2. Библейское дерево познания добра и зла.

3. Символ этого острова – баобаб.

6. Это дерево – символ России.

8. Плод этого дерева Юрий Никулин метко кидал в Шурика.

По горизонтали:

4. Под этим деревом запорожские казаки писали письмо турецкому султану.

5. Этот химический элемент вырабатывают деревья.

7. На гербе этого государства изображен лавровый венок.

9. Лист этого дерева изображен на флаге Канады.

10. Этот символ бессмертия и христианства украшает герб Ливана.

11. Это дерево произрастает только в Австралии и прилегающих к нему островах Тихого океана.

12. Это дерево преобладает в лесах Шотландии.

|

|

|

| 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 3 |

|

| 4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 5 |

|

| 6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 7 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 8 |

|

|

|

|

|

| 9 |

|

|

|

|

| 10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 11 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 12 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Тема №10. «Камень. Родник. Источник»

Задание 1. Прочтите Стихотворение И. А. Бунина. Озаглавьте его.

__________________________________________

В глуши лесной, в глуши зеленой,

Всегда тенистой и сырой,

В крутом овраге под горой

Бьет из камней родник студеный:

Кипит, играет и спешит,

Крутясь хрустальными клубами,

И под ветвистыми дубами

Стеклом расплавленным бежит.

А небеса и лес нагорный

Глядят, задумавшись в тиши,

Как в светлой влаге голыши

Дрожат мозаикой узорной.

Задание 2. Просмотрите видео «Памятные и приметные места. Родник». Ответьте на вопрос: почему люди бережно относились к родникам? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 2. Просмотрите видео «Памятные и приметные места. Родник». Ответьте на вопрос: почему люди бережно относились к родникам? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тема №11. «Остров. Озеро. Лукоморье»

Задание 1. Познакомьтесь с презентацией «Приметные места. Остров. Озеро. Лукоморье». Используя презентацию. разгадайте кроссворд.

Задание 1. Познакомьтесь с презентацией «Приметные места. Остров. Озеро. Лукоморье». Используя презентацию. разгадайте кроссворд.

-

Поэт, написавший об одном из памятных и приметных мест в

предисловии к своей поэме «Руслан и Людмила».

-

Естественно возникший водоем, заполненный водой и не имеющий

непосредственного соединения с морем.

-

Крупный остров-государство в центральной части Атлантического

океана, согласно легенде, ушедший под воду.

-

Морской залив, бухта, изгиб морского берега. В фольклоре восточных

славян – заповедное место на краю мира.

-

Озеро, на котором стоял легендарный город Китежград.

-

Участок суши в океане, море или реке, окруженный со всех сторон

водой.

-

Остров – очень популярный объект сказочной географии,

местоположение которого предположительно в Балтийском море.

-

Бел-горюч камень, который несла уточка в клюве и уронила на остров

из предыдущего задания.

-

Священный камень саамов.

Интернет-источники

-

https://ya.ru/images/search?img_url

-

https://mp3sos.cc/downloadmp3/ToaiROEVShkuxcPBXhpXqw.html

-

https://www.culture.ru/poems/40902/tikhaya-moya-

-

rodina?ysclid=lrrs1y7k9f773037978

-

https://nsportal.ru/konkurs/ya-klassnyi-rukovoditel/2012/05/05/klassnyy-chas-rossiya-rodina-moya

-

https://cooldates.ru/10-staryx-gorodov-rossii/

-

https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-k-uroku-sotsiokulturnye-istoki.html?ysclid=lrs0dw675v72507343

-

https://easytravelling.ru/centr/gde-est-kreml-v-rossii.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fya.ru%2F

-

https://dmee.ru/docs/100/index-19172.html

-

https://ya.ru/video/preview/4124687957672886081

-

https://www.mirf.ru/science/kitezh-grad-legenda/?ysclid=lrs52e8dzt129219203

-

https://www.treningmozga.com/tasks/zagd/taskszagd10_20_03.html?ysclid=lrs5qo9k24908848034

-

https://rubtsov-poetry.ru/poetry/volny4.htm?ysclid=lrs5rbsgfo166866141

-

https://pandia.ru/text/80/205/30021.php?ysclid=lrs5s081hs43071915

-

https://megalektsii.ru/s16420t2.html?ysclid=lrs6hcthz4189751636

-

https://studylib.ru/doc/3861696/pamyatnye-i-primetnye-mesta-6-klass-uroki-N-21-«pamyatnye-i?ysclid=lrs6io4tty821872201

-

https://goragorelaya.ru

-

https://www.youtube.com/watch?v=Fe7FEIRlIcs