РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

по предмету «Биология»

на раздел "Цитология"

Подготовила: Слямова А.Т.

Оглавление

Тетрадь предназначена для самостоятельной работы. Он состоит из различных заданий, а также заданий в виде таблиц, рисунков, схем, вопросов и т. д. Задания рабочих тетрадей включают раздел "Цитология". Задания рабочей тетради помогают хорошо усвоить состав учебного материала, систематизировать и закрепить полученные знания. Сначала необходимо внимательно изучить представленные источники информации (книжный параграф, конспекты, лекции), затем выполнить задания рабочей тетрадей по заданному параграфу. Таким образом, можно оценить степень усвоения учебного материала. В случае возникновения затруднений при выполнении какого – либо задания, необходимо вернуться к тексту или конспекту учебника и с их помощью выполнить задания. Для выполнения большого количества заданий в рабочей тетради достаточно материала, представленного в книге. Особо сложные задания обозначены звездочкой ( * ), для выполнения которых требуется использование дополнительной литературы.

Введение

Кле́тка — структурно-функциональная элементарная единица строения и жизнедеятельности всех организмов. Обладает собственным обменом веществ, способна к самовоспроизведению. Организм, состоящий из одной клетки, называется одноклеточным (многие простейшие и бактерии). Раздел биологии, занимающийся изучением строения и жизнедеятельности клеток, называется цитологией. Также принято говорить о биологии клетки, или клеточной биологии.

История открытия

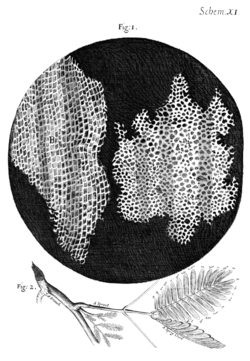

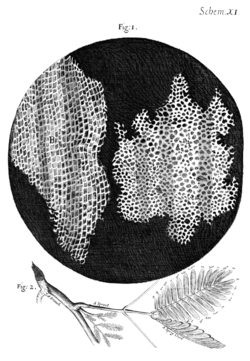

Срез пробкового дерева из книги Роберта Гука «Микрография», 1635—1703 Первое наблюдение за клетками, с использованием раннего микроскопа[1]. Это привело к развитию теории клеток.

Первым человеком, увидевшим клетки, был английский учёный Роберт Гук (известный открытием закона Гука). В 1665 году, пытаясь понять, почему пробковое дерево хорошо плавает, Гук стал рассматривать тонкие срезы пробки с помощью усовершенствованного им микроскопа. Он обнаружил, что пробка разделена на множество крошечных ячеек, напомнивших ему соты в ульях медоносных пчёл, и он назвал эти ячейки клетками (по-английски cell означает «ячейка, клетка»).

В 1675 году итальянский врач Марчелло Мальпиги подтвердил клеточное строение растений, а в 1681 году — английский ботаник Неемия Грю. О клетке стали говорить как о «пузырьке, наполненном питательным соком». В 1674 году голландский мастер Антоний ван Левенгук с помощью микроскопа впервые увидел в капле воды «зверьков» — движущиеся живые организмы (инфузории, амёбы, бактерии). Также Левенгук впервые наблюдал животные клетки — эритроциты и сперматозоиды. Таким образом, к началу XVIII века учёные знали, что под большим увеличением растения имеют ячеистое строение, и видели некоторые организмы, которые позже получили название одноклеточных. В 1802—1808 годах французский исследователь Шарль-Франсуа Мирбель установил, что растения состоят из тканей, образованных клетками. Ж. Б. Ламарк в 1809 году распространил идею Мирбеля о клеточном строении и на животные организмы. В 1825 году чешский учёный Я. Пуркине открыл ядро яйцеклетки птиц, а в 1839 ввёл термин «протоплазма». В 1831 году английский ботаник Р. Броун впервые описал ядро растительной клетки, а в 1833 году установил, что ядро является обязательным органоидом клетки растения. С тех пор главным в организации клеток считается не оболочка, а содержимое.

Клеточная теория

Клеточная теория строения организмов была сформирована в 1839 году немецкими учёными, зоологом Теодором Шванном и ботаником М. Шлейденом, и включала в себя три положения. В 1858 году Рудольф Вирхов дополнил её ещё одним положением, однако в его идеях присутствовал ряд ошибок: так, он предполагал, что клетки слабо связаны друг с другом и существуют каждая «сама по себе». Лишь позднее удалось доказать целостность клеточной системы.

В 1878 году русским учёным И. Д. Чистяковым открыт митоз в растительных клетках; в 1878 году В. Флемминг и П. И. Перемежко обнаруживают митоз у животных. В 1882 году В. Флемминг наблюдает мейоз у животных клеток, а в 1888 году Э. Страсбургер — у растительных.

Клеточная теория является одной из основополагающих идей современной биологии, она стала неопровержимым доказательством единства всего живого и фундаментом для развития таких дисциплин, как эмбриология, гистология и физиология. На сегодняшний день теория содержит такие утверждения:

Клетка — элементарная единица строения, функционирования, размножения и развития всех живых организмов. Вне клетки нет жизни.

Клетка — целостная система, содержащая большое количество связанных друг с другом элементов — органелл.

Клетки различных организмов похожи (гомологичны) по строению и основным свойствам и имеют общее происхождение.

Увеличение количества клеток происходит путём их деления, после репликации их ДНК: клетка — от клетки.

Многоклеточный организм — система из большого количества клеток, объединённых в системы тканей и органов, связанных между собой гуморальной и нервной регуляциями.

Клетки многоклеточных организмов обладают одинаковым полным фондом генетического материала этого организма, всеми возможными потенциями для проявления этого материала, — но отличаются по уровню экспрессии (работы) отдельных генов, что приводит к их морфологическому и функциональному разнообразию — дифференцировке.

Методы исследования клеток

Впервые клетки удалось увидеть только после создания оптических (световых) микроскопов. С того времени микроскопия остается одним из важнейших методов исследования клеток. Световая микроскопия, несмотря на небольшое разрешение, позволяла наблюдать за живыми клетками. В XX веке была изобретена электронная микроскопия, которая позволила изучить ультраструктуру клеток.

Для изучения функций клеток и их частей используют разнообразные биохимические методы — как препаративные, например фракционирование методом дифференциального центрифугирования, так и аналитические. Для экспериментальных и практических целей используют методы клеточной инженерии. Все упомянутые методические подходы могут использоваться в сочетании с методами культуры клеток.

Оптическая микроскопия В оптическом микроскопе увеличение объекта достигается благодаря серии линз, через которые проходит свет. Максимальное увеличение составляет более 1000 раз. Также важной характеристикой является разрешение — расстояние между двумя точками, которые ещё распознаются отдельно. Разрешение характеризует чёткость изображения. Эта величина ограничивается длиной световой волны, и даже при использовании самого коротковолнового света — ультрафиолетового — можно достичь разрешения только около 200 нм; такое разрешение было получено ещё в конце XIX века. Малейшие структуры, которые можно наблюдать под оптическим микроскопом, это митохондрии и бактерии. Их линейный размер составляет примерно 500 нм. Однако объекты размером меньше 200 нм видны в световом микроскопе, если они сами излучают свет. Эта особенность используется в флуоресцентной микроскопии, когда клеточные структуры или отдельные белки связываются со специальными флуоресцентными белками или антителами с флуоресцентными метками. На качество изображения, полученного с помощью оптического микроскопа, влияет также контрастность — её можно увеличить, используя различные методы окраски клеток. Для изучения живых клеток используют фазово-контрастную, дифференциальную интерференционно-контрастную и темнопольную микроскопию. Конфокальные микроскопы позволяют улучшить качество флуоресцентных изображений[3][4].

Изображения, полученные с помощью оптической микроскопии

В 30-х годах XX века был сконструирован электронный микроскоп, в котором вместо света через объект пропускается пучок электронов. Теоретический предел разрешения для современных электронных микроскопов составляет около 0,002 нм, однако из практических причин для биологических объектов достигается разрешение только около 2 нм. С помощью электронного микроскопа можно изучать ультраструктуру клеток. Различают два основных типа электронной микроскопии: сканирующую и трансмиссионную. Сканирующая (растровая) электронная микроскопия (РЭМ) используется для изучения поверхности объекта. Образцы зачастую покрывают тонкой плёнкой золота. РЭМ позволяет получать объёмные изображения. Трансмиссионная (просвечивающая) электронная микроскопия (ПЭМ) — используется для изучения внутреннего строения клетки. Пучок электронов пропускается через объект, предварительно обработанный тяжёлыми металлами, которые накапливаются в определённых структурах, увеличивая их электронную плотность. Электроны рассеиваются на участках клетки с большей электронной плотностью, в результате чего на изображениях эти области выглядят темнее

Строение клеток

Все клеточные формы жизни на Земле можно разделить на два надцарства на основании строения составляющих их клеток:

прокариоты (доядерные) — более простые по строению, возникли в процессе эволюции раньше;

эукариоты (ядерные) — более сложные, возникли позже. Клетки, составляющие тело человека, являются эукариотическими.

Несмотря на многообразие форм, организация клеток всех живых организмов подчинена единым структурным принципам.

Содержимое клетки отделено от окружающей среды плазматической мембраной, или плазмалеммой. Внутри клетка заполнена цитоплазмой, в которой расположены различные органеллы и клеточные включения, а также генетический материал в виде молекулы ДНК. Каждая из органелл клетки выполняет свою особую функцию, а в совокупности все они определяют жизнедеятельность клетки в целом.

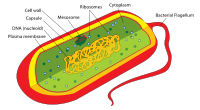

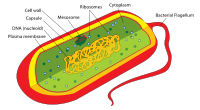

Прокариотическая клетка Прокариоты (от др.-греч. πρό — ‘перед’, ‘до’ и κάρῠον — ‘ядро’) — организмы, не обладающие, в отличие от эукариот, оформленным клеточным ядром и другими внутренними мембранными органоидами (за исключением плоских цистерн у фотосинтезирующих видов, например, у цианобактерий). Единственная крупная кольцевая (у некоторых видов — линейная) двухцепочечная молекула ДНК, в которой содержится основная часть генетического материала клетки (так называемый нуклеоид) не образует комплекса с белками-гистонами (так называемого хроматина). К прокариотам относятся бактерии, в том числе цианобактерии (сине-зелёные водоросли), и археи. Потомками прокариотических клеток являются органеллы эукариотических клеток — митохондрии и пластиды. Основное содержимое клетки, заполняющее весь её объём, — вязкая зернистая цитоплазма.

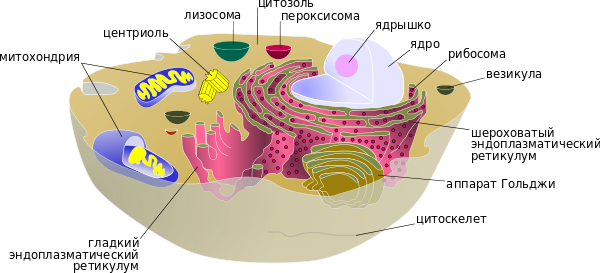

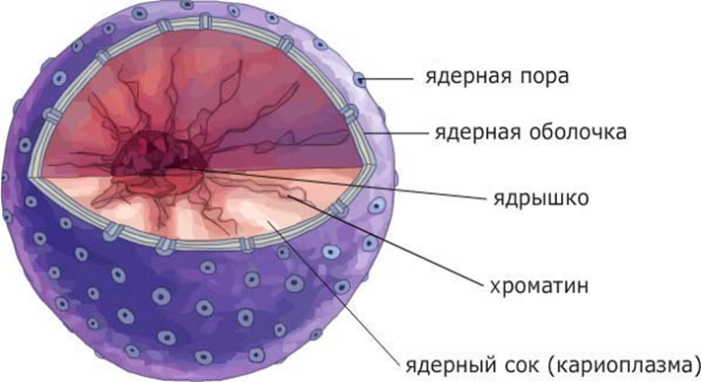

Эукариотическая клетка Эукариоты (эвкариоты, от др.-греч. εὖ ‘хорошо’, ‘полностью’ и κάρῠον — ‘ядро’) — организмы, обладающие, в отличие от прокариот, оформленным клеточным ядром, отграниченным от цитоплазмы ядерной оболочкой. Генетический материал заключён в нескольких линейных двухцепочных молекулах ДНК (в зависимости от вида организмов их число на ядро может колебаться от двух до нескольких сотен), прикреплённых изнутри к мембране клеточного ядра и образующих у подавляющего большинства (кроме динофлагеллят) комплекс с белками-гистонами, называемый хроматином. В клетках эукариот есть система внутренних мембран, образующих, помимо ядра, ряд других органоидов (эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи и др.). Кроме того, у подавляющего большинства имеются постоянные внутриклеточные симбионты-прокариоты — митохондрии, а у водорослей и растений — также и пластиды.

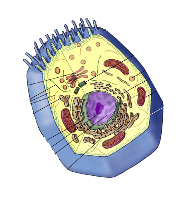

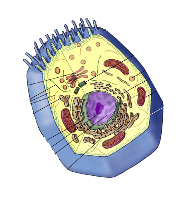

Строение эукариотической клетки Поверхностный комплекс животной клетки

Состоит из гликокаликса, плазмалеммы и расположенного под ней кортикального слоя цитоплазмы. Плазматическая мембрана называется также плазмалеммой, наружной клеточной мембраной, цитолеммой и т. д. Её толщина — около 10 нанометров. Обеспечивает разграничение клетки и внешней среды, а также пропускание внутрь и наружу некоторых веществ.

На сохранение целостности своей мембраны клетка не тратит энергии: молекулы удерживаются по тому же принципу, по которому удерживаются вместе молекулы жира — гидрофобным частям молекул термодинамически выгоднее располагаться в непосредственной близости друг к другу. Гликокаликс представляет собой «заякоренные» в плазмалемме молекулы олигосахаридов, полисахаридов, гликопротеинов и гликолипидов. Гликокаликс выполняет рецепторную и маркерную функции.

Плазматическая мембрана животных клеток в основном состоит из фосфолипидов и липопротеидов со вкрапленными в неё молекулами белков, в частности, поверхностных антигенов и рецепторов.

В кортикальном (прилегающем к плазматической мембране) слое цитоплазмы находятся специфические элементы цитоскелета — упорядоченные определённым образом актиновые микрофиламенты. Основной и самой важной функцией кортикального слоя (кортекса) являются псевдоподиальные реакции: выбрасывание, прикрепление и сокращение псевдоподий. При этом микрофиламенты перестраиваются, удлиняются или укорачиваются. От структуры цитоскелета кортикального слоя зависит также форма клетки (например, наличие микроворсинок).

Структура цитоплазмы Жидкую составляющую цитоплазмы также называют цитозолем. Под световым микроскопом казалось, что клетка заполнена чем-то вроде жидкой плазмы или золя, в котором «плавают» ядро и другие органеллы. На самом деле это не так. Внутреннее пространство эукариотической клетки строго упорядочено. Передвижение органоидов координируется при помощи специализированных транспортных систем, так называемых микротрубочек, служащих внутриклеточными «дорогами», и специальных белков динеинов и кинезинов, играющих роль «двигателей». Отдельные белковые молекулы также не диффундируют свободно по всему внутриклеточному пространству, а направляются в необходимые компартменты при помощи специальных сигналов на их поверхности, узнаваемых транспортными системами клетки.

Схематическое изображение животной

Рибосо́ма — важнейшая немембранная органелла всех живых клеток, служащая для биосинтеза белка из аминокислот по заданной матрице на основе генетической информации, предоставляемой матричной РНК (мРНК). Этот процесс называется трансляцией. Рибосомы имеют сферическую или слегка эллипсоидную форму, диаметром от 15—20 нанометров (прокариоты) до 25—30 нанометров (эукариоты), состоят из большой и малой субъединиц. Малая субъединица считывает информацию с матричной РНК, а большая — присоединяет соответствующую аминокислоту к синтезируемой цепочке белка.

В эукариотических клетках рибосомы располагаются на мембранах эндоплазматической сети, хотя могут быть локализованы и в неприкреплённой форме в цитоплазме. Нередко с одной молекулой мРНК ассоциировано несколько рибосом, такая структура называется полирибосомой (полисомой). Синтез рибосом у эукариот происходит в специальной внутриядерной структуре — ядрышке.

Эндоплазматический ретикулум

В эукариотической клетке существует система переходящих друг в друга мембранных отсеков (трубочек, мешочков и плоских цистерн разных размеров), которая называется эндоплазматическим ретикулумом (или эндоплазматическая сеть, ЭПР или ЭПС). Ту часть ЭПР, к мембранам которого прикреплены рибосомы, относят к гранулярному (или шероховатому) эндоплазматическому ретикулуму, на его мембранах происходит синтез белков. Те компартменты, на стенках которых нет рибосом, относят к агранулярному (или гладкому) ЭПР, принимающему участие в синтезе липидов. Внутренние пространства гладкого и гранулярного ЭПС не изолированы, а переходят друг в друга и сообщаются с просветом ядерной оболочки.

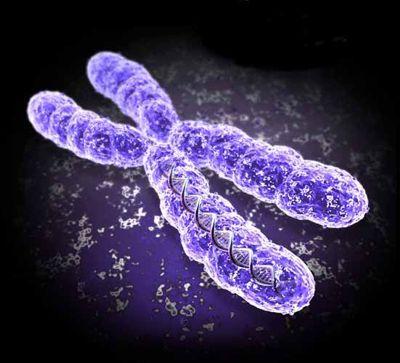

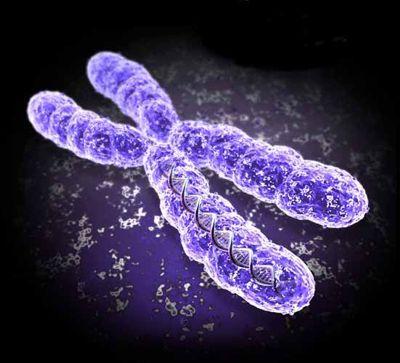

Аппарат Гольджи Аппарат Гольджи представляет собой стопку плоских мембранных цистерн, несколько расширенных ближе к краям. В цистернах аппарата Гольджи созревают некоторые белки, синтезированные на мембранах гранулярного ЭПР и предназначенные для секреции или образования лизосом. Аппарат Гольджи асимметричен — цистерны, располагающиеся ближе к ядру клетки (цис-Гольджи) содержат наименее зрелые белки, к этим цистернам непрерывно присоединяются мембранные пузырьки — везикулы, отпочковывающиеся от эндоплазматического ретикулума. По-видимому, при помощи таких же пузырьков происходит дальнейшее перемещение созревающих белков от одной цистерны к другой. В конце концов от противоположного конца органеллы (транс-Гольджи) отпочковываются пузырьки, содержащие полностью зрелые белки.

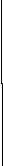

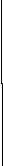

Ядро Клеточное ядро содержит молекулы ДНК, на которых записана генетическая информация организма. В ядре происходит репликация — удвоение молекул ДНК, а также транскрипция — синтез молекул РНК на матрице ДНК. В ядре же синтезированные молекулы РНК претерпевают некоторые модификации (например, в процессе сплайсинга из молекул матричной РНК исключаются незначащие, бессмысленные участки), после чего выходят в цитоплазму. Сборка рибосом также происходит в ядре, в специальных образованиях, называемых ядрышками. Компартмент для ядра — кариотека — образован за счёт расширения и слияния друг с другом цистерн эндоплазматической сети таким образом, что у ядра образовались двойные стенки за счёт окружающих его узких компартментов ядерной оболочки. Полость ядерной оболочки называется люменом или перинуклеарным пространством. Внутренняя поверхность ядерной оболочки подстилается ядерной ламиной, жесткой белковой структурой, образованной белками-ламинами, к которой прикреплены нити хромосомной ДНК. В некоторых местах внутренняя и внешняя мембраны ядерной оболочки сливаются и образуют так называемые ядерные поры, через которые происходит материальный обмен между ядром и цитоплазмой.

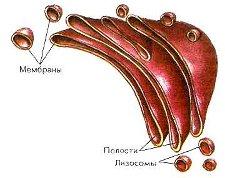

Лизосомы Лизосома — небольшое тельце, ограниченное от цитоплазмы одинарной мембраной и имеющее вид пузырька. В ней находятся литические ферменты, способные расщепить практически любые природные органические соединения. Основная функция — автолиз — то есть расщепление отдельных органоидов, участков цитоплазмы клетки.

Цитоскелет К элементам цитоскелета относят белковые фибриллярные структуры, расположенные в цитоплазме клетки: микротрубочки, актиновые и промежуточные филаменты. Микротрубочки принимают участие в транспорте органелл, входят в состав органоидов движения — ресничек и жгутиков, характерных для некоторых клеток (например, инфузорий, сперматозоидов), из микротрубочек строится митотическое веретено деления. Актиновые филаменты необходимы для поддержания формы клетки, псевдоподиальных реакций. Роль промежуточных филаментов, по-видимому, также заключается в поддержании структуры клетки. Белки цитоскелета составляют несколько десятков процентов от массы клеточного белка.

Центриоли Центриоли представляют собой цилиндрические белковые структуры, расположенные вблизи ядра клеток животных (у растений центриолей нет, за исключением низших водорослей). Центриоль представляет собой цилиндр, боковая поверхность которого образована девятью наборами микротрубочек. Количество микротрубочек в наборе может колебаться для разных организмов от 1 до 3.

Вокруг центриолей находится так называемый центр организации цитоскелета, район, в котором группируются минус-концы микротрубочек клетки.

Перед делением клетка содержит две центриоли, расположенные под прямым углом друг к другу. В ходе митоза они расходятся к разным концам клетки, формируя полюса веретена деления. После цитокинеза каждая дочерняя клетка получает по одной центриоли, которая удваивается к следующему делению. Удвоение центриолей происходит не делением, а путём синтеза новой структуры, перпендикулярной существующей. Центриоли, по-видимому, гомологичны базальным телам жгутиков и ресничек.

Митохондрии Митохондрии — особые органеллы клетки, основной функцией которых является синтез АТФ — универсального носителя энергии. Дыхание (поглощение кислорода и выделение углекислого газа) происходит также за счёт энзиматических систем митохондрий.

Внутренний просвет митохондрий, называемый матриксом, отграничен от цитоплазмы двумя мембранами, наружной и внутренней, между которыми располагается межмембранное пространство. Внутренняя мембрана митохондрии образует складки - кристы, на которых размещаются ферменты, ускоряющие реакции окисления жиров и углеводов. В матриксе содержатся различные ферменты, принимающие участие в дыхании и синтезе АТФ. Центральное значение для синтеза АТФ имеет водородный потенциал внутренней мембраны митохондрии. Митохондрии имеют свой собственный ДНК-геном и прокариотические рибосомы, что, безусловно, указывает на симбиотическое происхождение этих органелл. В ДНК митохондрий закодированы совсем не все митохондриальные белки, большая часть генов митохондриальных белков находятся в ядерном геноме, а соответствующие им продукты синтезируются в цитоплазме, а затем транспортируются в митохондрии. Геномы митохондрий отличаются по размерам: например геном человеческих митохондрий содержит всего 13 генов. Самое большое число митохондриальных генов (97) из изученных организмов имеет простейшее Reclinomonas americana.

Сравнение прокариотической и эукариотической клеток

Наиболее важным отличием эукариот от прокариот долгое время считалось наличие оформленного ядра и мембранных органоидов. Однако к 1970—1980-м гг. стало ясно, что это лишь следствие более глубинных различий в организации цитоскелета. Некоторое время считалось, что цитоскелет свойственен только эукариотам, но в середине 1990-х гг. белки, гомологичные основным белкам цитоскелета эукариот, были обнаружены и у бактерий.

Именно наличие специфическим образом устроенного цитоскелета позволяет эукариотам создать систему подвижных внутренних мембранных органоидов. Кроме того, цитоскелет позволяет осуществлять эндо- и экзоцитоз (как предполагается, именно благодаря эндоцитозу в эукариотных клетках появились внутриклеточные симбионты, в том числе митохондрии и пластиды). Другая важнейшая функция цитоскелета эукариот — обеспечение деления ядра (митоз и мейоз) и тела (цитотомия) эукариотной клетки (деление прокариотических клеток организовано проще). Различия в строении цитоскелета объясняют и другие отличия про- и эукариот — например, постоянство и простоту форм прокариотических клеток и значительное разнообразие формы и способность к её изменению у эукариотических, а также относительно большие размеры последних. Так, размеры прокариотических клеток составляют в среднем 0,5—5 мкм, размеры эукариотических — в среднем от 10 до 50 мкм. Кроме того, только среди эукариот попадаются поистине гигантские клетки, такие как массивные яйцеклетки акул или страусов (в птичьем яйце весь желток — это одна огромная яйцеклетка), нейроны крупных млекопитающих, отростки которых, укреплённые цитоскелетом, могут достигать десятков сантиметров в длину.

1 раздел Цитология.

№ 1 тема. Клеточная теория.

Приведенные ниже задания, клетки и выдающиеся ученые, внесшие вклад в этот процесс, хорошо помогают развить знания об основных методах цитологии Р. Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден, Т.Шванн и др. Также помогает систематизировать знания о теории клеток, ее основных принципах и задачах развития современной естественнонаучной науки.

Дайте определение понятиям.

Цитология _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Клеточная теория _________________________________________________

_________________________________________________________________

Заполните таблицу.

Методы цитологии

Назовите основные принципы современной клеточной теории. _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Охарактеризуйте задачи современной клеточной теории в развитии естественнонаучной науки.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заполните таблицу.

Стадии развития клеточной теории.

| Стадии | Ученые | Какой труд вложили |

|

|

|

|

№ 2 тема. Химический состав клеточной теории

Выполнение нижеприведенных заданий помогает хорошо усвоить материал химического состава и химической деятельности клетки.

Дайте определение понятиям.

Клетка _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Макроэлементы_____________________________________________________

___________________________________________________________________

Примеры: __________________________________________________________

Микроэлементы _____________________________________________________

___________________________________________________________________

Примеры:___________________________________________________________

Составьте схему.

| Клеточные вещества

|

Неорганические вещества - ___________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Вода - _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Начертите схему.

Строение молекулы воды

* Каковы особенности строения, придающего водной молекуле специфические свойства? ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Какова роль буферной системы в живых организмах и принципы их деятельности?_______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Заполните таблицу.

Значение воды и минеральных солей в клетке

| Неорганические вещества | Значение клетки |

|

|

|

Органинические вещества.

Дайте определение понятиям.

Органинические вещества - _____________________________________________

____________________________________________________________________

Белки -______________________________________________________________

____________________________________________________________________

Липиды- ____________________________________________________________

____________________________________________________________________

Углеводы - __________________________________________________________

____________________________________________________________________

Нуклеиновые кислоты - _______________________________________________

____________________________________________________________________

Какова структура молекулы ДНК? __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Каковы основные функции ДНК в клетке? __________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Чем молекула РНК отличается от молекулы ДНК? __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

общие признаки строения молекул ДНК и РНК? __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Что такое АТФ? Какая задача в клетке? __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Строение молекулы АТФ? __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заполните таблицу

Виды РНК и их функции в клетках

Что такое витамины? На какие две группы они делятся?_________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Напишите недостающую информацию в таблице.

Строение и состав органических веществ клетки

| Органические вещества, примеры | Особенности в строении | Функция в клетке |

| Белок: альбумин, миозин, гемоглобин |

|

|

|

|

| Обеспечивает энергией клетку

|

|

| Не биополимеры. Сложные эфиры, образованные из глицерина и верхних карбоновых кислот. |

|

Дайте определения понятиям.

Репликация -_________________________________________________________

____________________________________________________________________

Транскрипция- ______________________________________________________

___________________________________________________________________

Ген- _______________________________________________________________

___________________________________________________________________

Генетический код - _________________________________________________

___________________________________________________________________

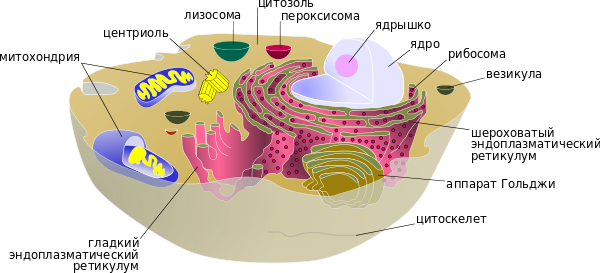

№ 3 тема. Строение клеток. Органоиды клеток и основные части, их строение и назначение.

Выполнение нижеприведенных заданий поможет хорошо освоить материал о структуре и составе органоидов.

Н азовите органоиды:

азовите органоиды:

1 - _______________________ 8 - ________________________

2 - _______________________ 9 - ________________________

3 - _______________________ 10 - _______________________

4 - _______________________ 11 - _______________________

5 - _______________________ 12 - _______________________

6 - _______________________ 13 - _______________________

7 - _______________________

Дайте определение понятиям.

Клетка -___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Органоиды (органеллы)-_____________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

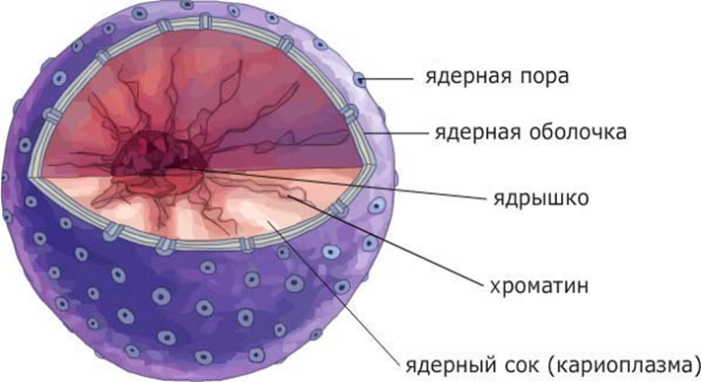

Хромосомы -________________________________________________________

___________________________________________________________________

Напишите основной состав клетки.

Эукариотная клетка -_________________________________________________

___________________________________________________________________

Прокариотная жасуша - ______________________________________________

___________________________________________________________________

* Приведите примеры прокариодных клеток. Объясните причину их неядерности. Каковы особенности жизнедеятельности ядро ядро клетки от безъядерной клетки? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Доконците схему.

Виды органоидов по строению.

| Органоиды

Мембранное строение Нембранное строение

|

Важнейшие органоиды эукариотической клетки? Их функции?_____________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Какие органоиды представлены на рисунке, определители. Назовите их.

________________________

______________________

__________________________

______________________

______________________

__________________________

___________________________

Напишите недостающие сведения в таблице.

Деятельность клеток органоидтарының

| Название органоида | Служба в клетке |

| ядро |

|

|

| Осуществляет фотосинтез

|

| Клеточная оболочка |

|

|

| Опеспечивает клетку энергией

|

|

| Синтезирует белок клетки

|

| Лизосома |

|

|

| Придает различные цвета частям растений |

| Клеточный центр |

|

Дайте определение понятиям.

Эукариоты - ___________________________________________________________

Примеры:_____________________________________________________________

Прокариоты -__________________________________________________________

Примеры:_____________________________________________________________

10. «Эукриотные и прокариотные клетки» заполняйте таблицу. Сравьните строение клетки, «+» и «-» знаками найдите соответствие, а с буквой «А» обозначаем – эукариотные клетки, с буквой «Б» - прокариотные клетки.

| Жасуша құрылысы | А | Б |

| Клеточная оболочка |

|

|

| Мембрана |

|

|

| Цитоплазма |

|

|

| Ядро |

|

|

| Ядрошек |

|

|

| Вакуоль |

|

|

| Эндоплазмическая сеть |

|

|

| Клеточный центр |

|

|

| Митохондрий |

|

|

| Хлоропласты |

|

|

| Аппарат Гольджия |

|

|

| Рибосома |

|

|

азовите органоиды:

азовите органоиды: