Лаптева Елена Николаевна,

учитель истории и обществознания,

МБОУ СОШ № 7 г. Ноябрьска

Ямало-Ненецкий автономный округ

РАБОЧИЙ ЛИСТ К ТЕМЕ «ФЕОДАЛЬНАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ»

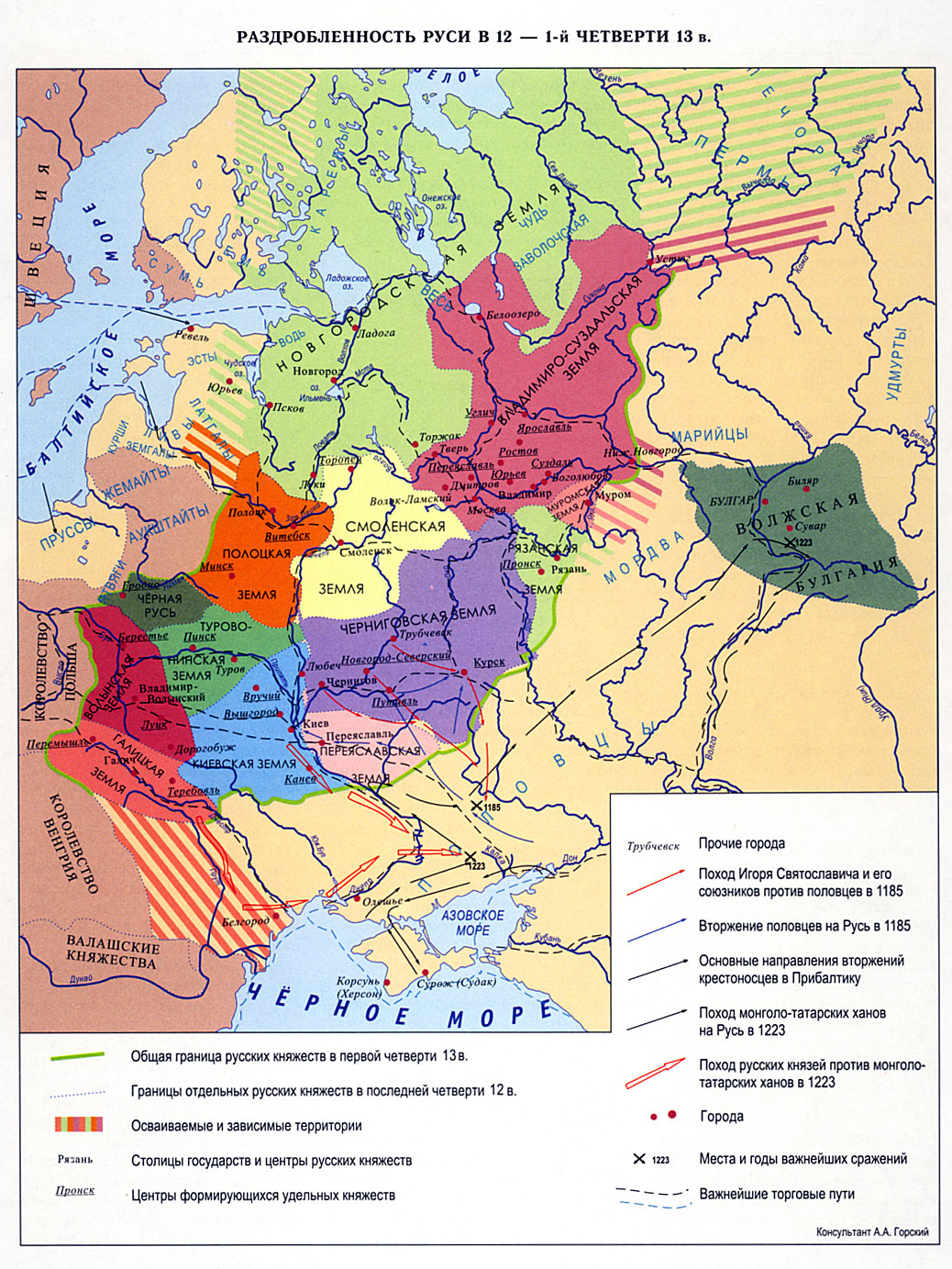

Уже в 1134 г. новгородский летописец с горечью записал: «И раздрася вся земля Русская». В этом контексте «раздрася» означает разорвалась, в данном случае — вступила в полосу раздоров и смуты

Дата раздробленности: _______________________________________________________________________

ПРИЧИНЫ ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ

1. Повсеместно распространялось пашенное земледелие. Появился избыток продуктов.

2. В Киевском государстве появилось крупное боярское землевладение.

3. На Руси около трех сот городов- центров высокоразвитого ремесла, торговли и культуры.

4.Феодальные вотчины и крестьянские общины носили натуральный характер. Их связи с рынком были очень слабыми. В таких условиях имелась возможность для каждого региона, отделиться от центра и существовать самостоятельно.

5.Переход под власть бояр новых земель приводил к усилению классовой борьбы. Киевский князь был от бояр далеко, а местные близко, и они могли решить проблемы бояр.

6.Усиление власти местных (удельных) князей, опиравшихся на боярство.

7.Существовавший в Киевской Руси порядок занятия престолов, в зависимости от старшинства, в княжеском роду порождал обстановку нестабильности, неуверенности, что в условиях развитых феодальных отношений, мешало развитию государства.

Вместо единого государства – Киевской Руси- сложилось более 15-ти самостоятельных государств, феодальная раздробленность сменила раннефеодальную монархию

Назовите «+» и «-» феодальной раздробленности

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Последствия феодальной раздробленности на Руси состояли в том, что из 12 княжеств образовалось 250, в результате чего русская земля стала сильно уязвима, но одновременно феодальная раздробленность способствовала развитию на Руси феодальных отношений. Новгородская земля, Владимиро-Суздальское княжество и Галицко-Волынское княжество были тремя самыми крупными землями после распада.

Новгородская феодальная республика – боярская, аристократическая.

«В лето 1136 новгородцы призвали псковичей и ладожан и порешили на вече изгнать князя своего Всеволода. И посадили его на епископ двор с женою и с детьми и с тещею. И стража стерегла его день и ночь с оружием по 30 мужей на день. И сидел он 2 месяца, и отпустили его из города».

Почему новгородцам не нужен был князь как жителям других территорий?

Главным органом управления в Новгородской республике стало вече-собрание взрослых мужчин, позднее - представителей родов, независимо от социального происхождения. Руководящую роль на вече играли «300 золотых поясов» (300 бояр), они составляли «совет господ». Вече собирали только по важным поводам, в остальное время правил «совет господ», во главе которого стоял архиепископ. Функции архиепископа заключались в хранении государственной печати, контроле выпуска монет и контроле казны (у него были ключи от казны), мер веса, длины и объема (это было важно для торговли). Кроме этого, он являлся верховным судьей. Вече избирало посадника и тысяцкого, которые помогали архиепископу.

Посадник-человек, который руководит внешней политикой, следит за выполнением судебных решений, является главой ополчения. Посадника выбирали из торговых людей, т.к. внешняя политика - это прежде всего торговля. Тысяцкий-исполнитель наказаний, заместитель посадника, он следил за сбором налогов.

Князя приглашали из Владимиро-Суздальской земли в случае войны или бунта. Ему доверяли оборону, а после его изгоняли.

Киевское княжество

До 1139 ода киевский стол находился в руках Мономашичей – Мстиславу Великому наследовали его братья Ярополк и Вячеслав. В 1149 году в борьбу за Киев вступила суздальская ветвь Мономашичей в лице Юрия Долгорукого. В мае 1157 г. княжескую власть захватил Изяслав Давыдович Черниговский (1157–1159). С середины 12 в. политическое значение Киевской земли падает. Начинается ее распад на уделы: в 1150–1170-х выделяются Белгородское, Вышгородское, Трепольское, Каневское, Торческое, Котельническое и Дорогобужское княжества. Киев перестает играть роль единственного центра русских земель; на северо-востоке и на юго-западе возникают два новых центра политического притяжения и влияния, претендующих на статус великих княжеств, – Владимир на Клязьме и Галич. Владимирские и галицко-волынские князья уже не стремятся занять киевский стол; периодически подчиняя себе Киев, они сажают туда своих ставленников.

Из сочинения историка В.О. Ключевского

«С половины XII в. становятся заметны признаки запустения Киевской Руси. Речная полоса по среднему Днестру с притоками, издавна так хорошо заселённая, с этого времени пустеет, население ее исчезает куда-то. В числе семи запустелых городов Черниговской земли мы встречаем один из самых старинных и богатых городов Поднепровья - Любеч. Одновременно с признаками отлива населения из Киевской Руси замечаем и следы упадка её экономического благосостояния: Русь, пустея, вместе с тем и беднела. Отлив населения из Поднепровья шёл в двух направлениях, двумя противоположными струями. Одна струя направлялась на запад, на Западный Буг, в область верхнего Днестра и верхней Вислы, в глубь Галиции и Польши. Так южнорусское население из Поднепровья возвращалось на давно забытые места, покинутые его предками. Другая струя колонизации из Приднепровья направляется в противоположный угол Русской земли, на северо-восток, за реку Угру, в междуречье Оки и Верхней Волги. Она - источник всех основных явлений, обнаружившихся в жизни верхневолжской Руси с половины XII в.; из последствий этой колонизации сложился весь политический и общественный быт этой Руси».

1. Как назывался период в истории России, о котором идёт речь в документе? Укажите его хронологические рамки.

2. О каких явлениях, характерных для данного периода, свидетельствует документ? Назовите не менее двух явлений. Используя текст документа и знания по истории, укажите причины этих явлений (не менее двух причин).

3. Как оценивает историк последствия отмеченных в документе явлений? Назовите не менее двух последствий усиления верхневолжской Руси в дальнейшей российской истории.

__________________________________________________________________________

Владимиро - Суздальское княжество

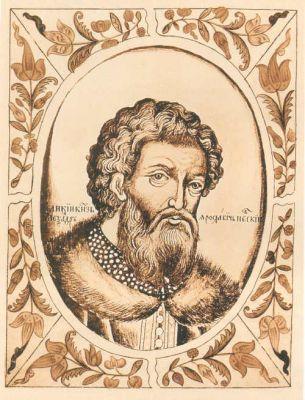

Юрий Долгорукий (1113 – 1157 гг)

В 1120 году Юрий возглавил поход русских войск против волжских булгар.

В 1125 году перенёс столицу своих владений из Ростова в город Суздаль, а его сын-наследник Андрей Боголюбский — в 1157 году во Владимир.

Из «Ипатьевской летописи» (XIII — XIV века):

«В 1147 году. Пошел Юрий (сын Владимира Мономаха, прорванный Долгоруким) воевать Новгородскую волость и, придя, взял Новый Торг и всю Мету. А к Святославу (Черниговскому князю Святославу Олъговичу) послал Юрий, повелел ему воевать Смоленскую волость. И Святослав пошел и захватил голядь (литовское племя) вверх по Протве; и дружина Святослава набрала там пленных

И прислал к нему Юрий со словами: "Приди ко мне, брат, в Москву". Святослав поехал к нему с сыном Олегом и с небольшой дружиной и взял с собой Владимира Святославича (князя Рязанского).

И прислал к нему Юрий со словами: "Приди ко мне, брат, в Москву". Святослав поехал к нему с сыном Олегом и с небольшой дружиной и взял с собой Владимира Святославича (князя Рязанского).

И было веселье. Юрий устроил обед силен, и сотворил честь великую им, и дал Святославу дары многие».

Можно ли считать дату 1147 год временем основания Москвы? Почему?

В 1155 году захватил Киев, но в 1157 году был отравлен киевскими боярами.

После окончательного утверждения Юрия Долгорукого в Киеве Андрей снова был посажен отцом в Вышгороде, но уже в 1155 году Андрей вопреки воле отца уехал во Владимир. Из Вышгородского женского монастыря он увёз с собой икону Богородицы, которая впоследствии получила название Владимирской и стала почитаться как величайшая русская святыня. Вот как это описано у Н. И. Костомарова:

Была в Вышгороде в женском монастыре икона Св. Богородицы, привезённая из Цареграда, писанная, как гласит предание, Св. евангелистом Лукою. Рассказывали о ней чудеса, говорили, между прочим, что, будучи поставлена у стены, она ночью сама отходила от стены и становилась посреди церкви, показывая как будто вид, что желает уйти в другое место. Взять её явно было невозможно, потому что жители не позволили бы этого. Андрей задумал похитить её, перенести в суздальскую землю, даровать таким образом этой земле святыню, уважаемую на Руси, и тем показать, что над этою землёю почиет особое благословение Божие. Подговоривши священника женского монастыря Николая и диякона Нестора, Андрей ночью унёс чудотворную икону из монастыря и вместе с княгинею и соумышленниками тотчас после того убежал в суздальскую землю. По дороге в Ростов, ночью во сне князю явилась Богородица и велела оставить икону во Владимире. Андрей так и поступил, а на месте видения построил село Боголюбово, которое со временем стало его любимым местопребыванием.

Андрей Боголюбский (1157-1174 гг.)

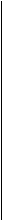

|

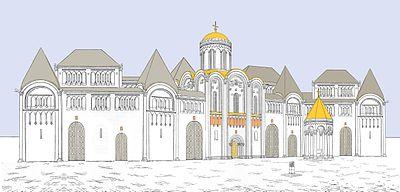

Успенский собор во Владимире был построен в 1158–1161 годах при князе Андрее Боголюбском на высоком берегу Клязьмы в центре города и мыслился не только как главный храм Владимиро-Суздальского княжества, его культурный, политический и религиозный центр, но и как главный храм всей Руси |

Золотые ворота во Владимире выдающийся памятник древнерусской архитектуры, расположенный в городе Владимире. Построен в 1164 году при владимирском князе Андрее Боголюбском. Помимо оборонных целей ворота имели также и триумфальный характер. Золотые ворота оформляли парадный вход в самую богатую часть города. |

Храм Покрова на Нерли Церковь построена в середине XII века по инициативе Андрея Боголюбского в честь праздника Покрова Богородицы, |

|

Дмитриевский собор во Владимире Построен в 1194–1197 годах при князе Всеволоде III Большое Гнездо как дворцовый храм в честь его небесного покровителя — Дмитрия Солунского и по случаю рождения у князя сына Дмитрия. |

Дворец в Боголюбове |

В 1164 году Андрей и его войско совершает удачный поход на волжских булгар,

а в 1169 году – поход на Киев, в результате которого город был разорен его дружинниками.

В правление Андрея Боголюбского Владимиро-Суздальское княжество достигло значительного могущества и было сильнейшим на Руси, а впоследствии оно стало ядром современного Российского государства.

Отношения князя и владимирских бояр были напряженными (своевластие Андрея наталкивались на своеволия бояр)

В ночь на 30 июня 1174 года святой князь Андрей Боголюбский принял мученическую кончину от руки изменников в своем Боголюбском замке. "Тверская летопись" сообщает, что святой Андрей был убит по наущению его жены, участвовавшей в заговоре. Во главе заговора стояли ее братья, Кучковичи: "и свещаша убийство на ночь, якоже Иуда на Господа". Толпа убийц, двадцать человек, пробралась к дворцу, перебила малочисленную охрану и вломилась в опочивальню безоружного князя. Андрей был убит.

Всеволод Юрьевич «Большое Гнездо» (1154-1212 гг.) –

великий князь владимирский, сын Юрия Долгорукого. Всеволоду удалось значительно увеличить казну своего княжества и улучшить жизнь во Владимирском княжестве. В «Повести временных лет» Всеволод был назван Великим князем и признан одним из самых успешных князей того периода.

_________________________________________________________________________________________

Галицко-Волынское княжество (1199—1392) — юго-западное русское княжество династии Рюриковичей, созданное в результате объединения Волынского и Галицкого княжеств Романом Мстиславичем в 1199 г. Оно было одним из самых больших княжеств периода распада Киевской Руси.

Князья Галицко-Волынского княжества

Ярослав Осмомысл. Своё оригинальное прозвище — «имеющий восемь мыслей» — этот князь получил за ум, любовь к философии, наукам и искусству. Время Ярослава (1153-1187) было золотым веком Галицкой земли.

Заветной мечтой всех правителей Юго-Западной Руси было объединение Галицкой земли и Волыни. Впервые эту задачу сумел решить знаменитый воитель князь Роман Мстиславич. Он прошёл суровую школу жизни, некоторое время княжил в Великом Новгороде, а в 1170 г. утвердился на Волыни и во всём следовал примеру своего знаменитого прадеда Владимира Мономаха. В 1199 г. Роман захватил Галич.

После гибели Романа в 1205 г. во время войны с поляками его княжество вновь распалось на две части

Восстановить мир и порядок в крае, достичь относительно прочного и длительного объединения обеих областей сумел лишь сын Романа Мстиславича князь Даниил Галицкий. Вместе со своим тестем знаменитым Мстиславом Удалым (который в 1217 г. освободил Галич от венгров и сел там на княжение) он сражался с монголами в злополучной битве на реке Калке 31 мая 1223 г. Тогда ему лишь чудом удалось избежать гибели.

_________________________________________________________________________________________________

Княжеские междоусобицы ослабляли русскую землю.

В начале 1185 на Русь года приходил «окаянный и треклятый» хан Кончак. Весной Святослав дважды нанес ему поражения. Тогда половцы отступили. Святослав стал собирать большие силы для ответного похода в самую сердцевину Половецкой земли — на Северский Донец – нанести решительный удар. Пока он объезжал русские княжества, северский князь Игорь, сговорившись с братом Всеволодом, решил сам совершить поход в центр Половецкой степи. Поход закончился неудачей….

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы

Из «Слова о полку Игореве»

«…. Тогда великий князь Святослав изронил золотое слово, со слезами смешанное, и сказал: «О племянники мои, Игорь и Всеволод! Рано начали вы Половецкой земле мечами обиду творить, а себе славы искать. Но без чести вы одолели, без чести кровь поганую пролили. Ваши храбрые сердца из крепкого булата скованы и отваге закалены. Что же сотворили из моей серебряной седины?

А уже не вижу власти сильного, и богатого, и обильного воинами брата моего Ярослава, с черниговскими боярами. Но сказали вы: «Помужествуем сами: прошлую славу себе похитим, а будущую сами поделим»… Великий князь Всеволод! Не думаешь ли ты прилететь издалека, отчий золотой престол поблюсти? Ты ведь можешь Волгу веслами расплескать, а Дон шлемами вычерпать. Ты, буйный Рюрик, и Давыд!... Вступите же, господа, в золотое стремя за обиду нашего времени, за землю Русскую, за раны Игоря, буйного Святославича!

Галицкий Осмомысл Ярослав!... Грозы твои по землям текут, отворяешь Киеву ворота. Стреляешь с отцовского золотого престола салтанов за землями. Стреляй же, господи Кончака, поганого раба, за землю русскую, за раны Игоревы, буйного Святославича!»

1. Какое историческое событие легло в основу «Слова…»? К какому времени относится это событие?

2. Что послужило автору «Слова…»и поводом для горьких раздумий о судьбах Русской земли? В чём он упрекает князей Игоря и Всеволода?

3. В чём суть призыва автора ко всем князьям?

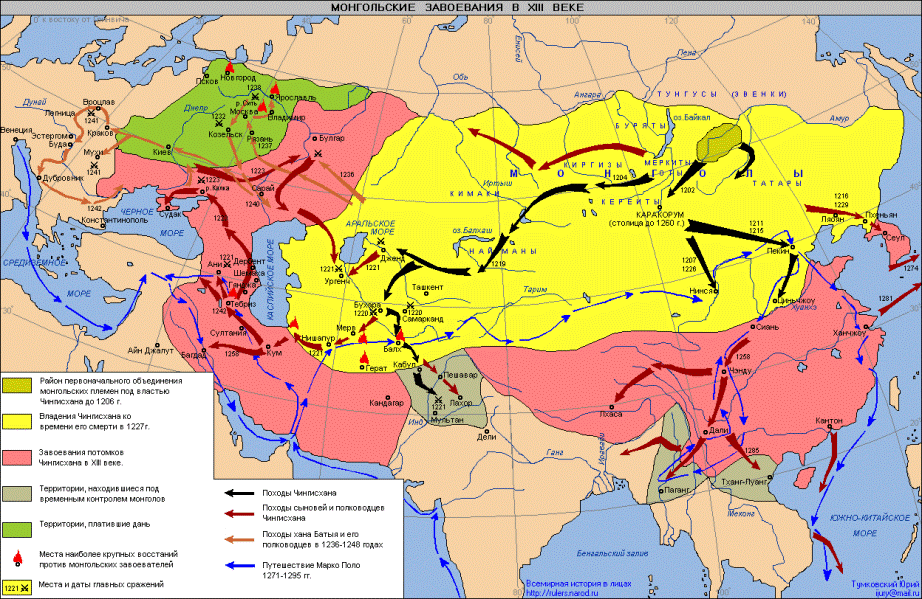

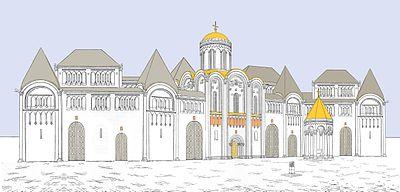

Монгольская империя — государство, сложившееся в XIII веке в результате завоеваний Чингисхана и его преемников и включавшее в себя самую большую в мировой истории смежную территорию от Дуная до Японского моря и от Новгорода до Юго-Восточной Азии столицей государства стал Каракорум.

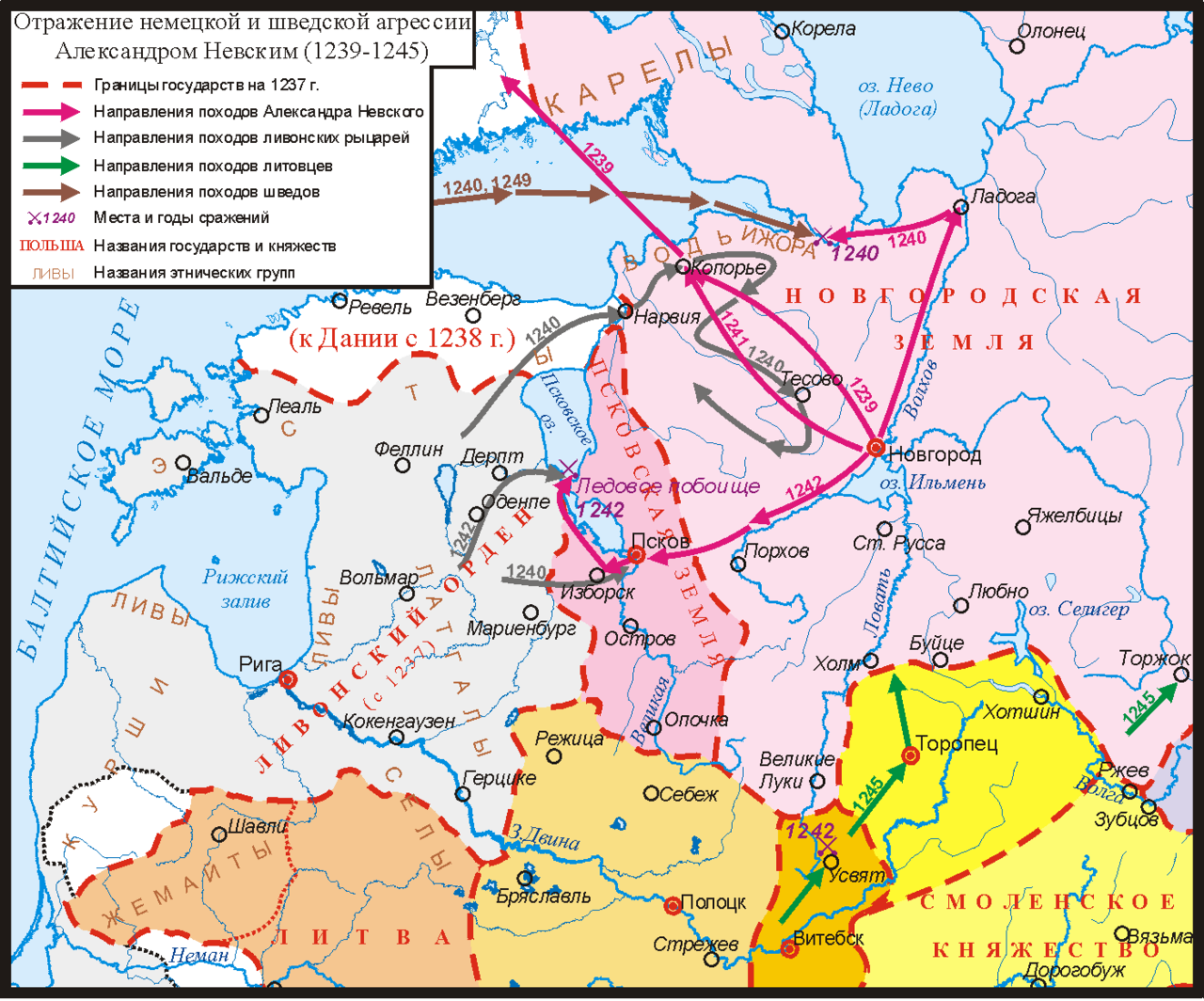

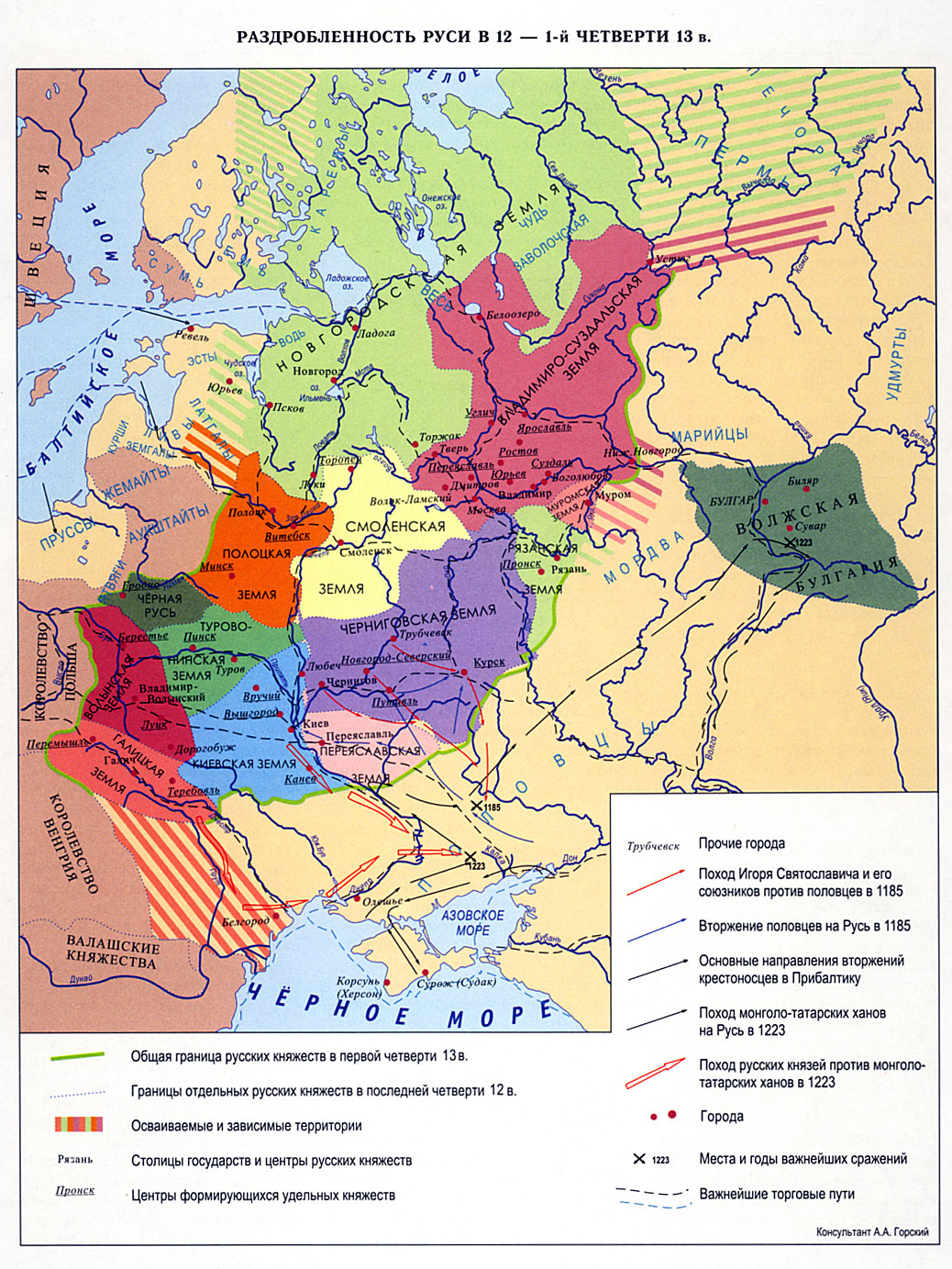

Проследите по карте путь войска Чингисхана. Назовите государства, вошедшие в Монгольскую империю.

МОНГОЛЬСКОЕ НАШЕСТВИЕ

Битва на реке Калка — сражение между объединённым русско-половецким войском и монгольским корпусом, действовавшим в рамках похода Джэбэ и Субэдэя , сражение закончилось полной победой монголов. – 1223 г.

«…Был совет всех князей в городе Киеве, и решили на совете так: «Лучше нам встретить их на чужой земле, чем на своей». На этом совете были Мстислав Романович Киевский, Мстислав Козельский и Черниговский и Мстислав Мстиславич Галицкий — они были старейшими князьями Русской земли. Великого же князя Юрия Суздальского на том совете не было. А младшие князья были Даниил Романович, Михаил Всеволодич, Всеволод Мстиславич Киевский и иных князей много. Оттуда они шли восемь дней до реки Калки. Встретили их татарские сторожевые отряды. Когда сразились сторожевые страды, был убит Иван Дмитриевич и еще двое с ним. Татары отъехали; около самой реки Калки встретились татары с русскими и половецкими полками. Мстислав Мстиславич повелел сначала перейти реку Калку Даниилу с полком и другим полкам с ними, а сам после них переехал; сам он ехал в сторожевом отряде. Когда он увидел татарские полки, то приехал сказать: "Вооружайтесь!" Мстислав Романович и Другой Мстислав сидели и ничего не знали: Мстислав им не сказал о происходящем из-за зависти, потому что между ними была большая вражда… Сошлись полки вместе. Даниил выехал вперед, и Семен Олюевич и Василько Гаврилович ударили в полки татарские, и Василько был ранен. А сам Даниил, будучи ранен в грудь, по молодости и храбрости не почувствовал ран на теле своем. Ему было восемнадцать лет, и он был силен За грехи наши побеждены были русские полки…»

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения.

1) участие в битве русских дружин объясняется просьбой половецких князей поддержать их в борьбе с агрессией монголо-татар

2) причиной поражения русских воинов стал переход на сторону противника половецкого войска

3) битва на реке Калке состоялась в 1223 г.

4) после битвы монголо-татарское войско двинулось на Рязань и после кратковременной осады взяло её штурмом

5) описанная в летописи битва закончилась победой монголо-татарского войска

6) описанные в летописи события относятся к последнему десятилетию существования Древнерусского государства как единого целого

«В год 6745 (от Сотворения Мира)…. Пришел на Русскую землю безбожный царь Батый со множеством воинов татарских и стал на реке на Воронеже близ земли Рязанской. И прислал послов непутевых на Рязань к великому князю Юрию Ингваревичу (Игоревичу) Рязанскому, требуя у него десятой доли во всем: во князьях, и во всяких людях, и в остальном. И услышал великий князь Юрий Ингваревич Рязанский о нашествии безбожного царя Батыя, и тотчас послал в город Владимир к благоверному великому князю Георгию Всеволодовичу Владимирскому, прося у него помощи против безбожного царя Батыя или чтобы сам на него пошел. Князь великий Георгий Всеволодович Владимирский и сам не пошел, и помощи не послал, задумав один сразиться с Батыем. И услышал великий князь Юрий Ингваревич Рязанский, что нет ему помощи от великого князя Георгия Всеволодовича Владимирского, и тотчас послал за братьями своими: за князем Давидом Ингваревичем Муромским, и за князем Глебом Ингваревичем Коломенским, и за князем Олегом Красным, и за Всеволодом Пронским, и за другими князьями. И стали совет держать, как утолить нечестивца дарами. И послал сына своего князя Федора Юрьевича Рязанского к безбожному царю Батыю с дарами и мольбами великими, чтобы не ходил войной на Рязанскую землю. И пришел князь Федор Юрьевич на реку на Воронеж к царю Батыю, и принес ему дары, и молил царя, чтоб не воевал Рязанской земли. Безбожный же, лживый и немилосердный царь Батый дары принял и во лжи своей притворно обещал не ходить войной на Рязанскую землю. Но хвалился-грозился повоевать всю Русскую землю. И стал просить у князей рязанских дочерей и сестер к себе на ложе. И некто из вельмож рязанских по зависти донес безбожному царю Батыю, что есть у князя Федора Юрьевича Рязанского княгиня из царского рода и что всех прекраснее она красотой телесною. Царь Батый лукав был и немилостив в неверии своем, распалился в похоти своей и сказал князю Федору Юрьевичу: «Дай мне, княже, изведать красоту жены твоей». Благоверный же князь Федор Юрьевич Рязанский посмеялся и ответил царю: «Не годится нам, христианам, водить к тебе, нечестивому царю, жен своих на блуд. Когда нас одолеешь, тогда и женами нашими владеть будешь». Безбожный царь Батый разъярился и оскорбился и тотчас повелел убить благоверного князя Федора Юрьевича, а тело его велся бросить на растерзание зверям и птицам, и других князей и воинов лучших поубивал…».

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения.

1) вторжение на Русь войск Батыя началось зимой 1237 г.

2) вскоре после гибели Рязани удару войск Батыя подверглись города Владимиро-Суздальского княжества

3) после разгрома Рязани на войско монголо-татар было совершено нападение дружины рязанского боярина

Евпатия Коловрата

4) двигаясь через Черниговское княжество, отряд монголо-татар с ходу захватил и разграбил Козельск

5) автор повести не противопоставляет возвышенный христианский дух рязанского князя «плотским» помыслам завоевателя-мусульманина

6) защитники Новгорода сумели выдержать штурм города войска Батыя

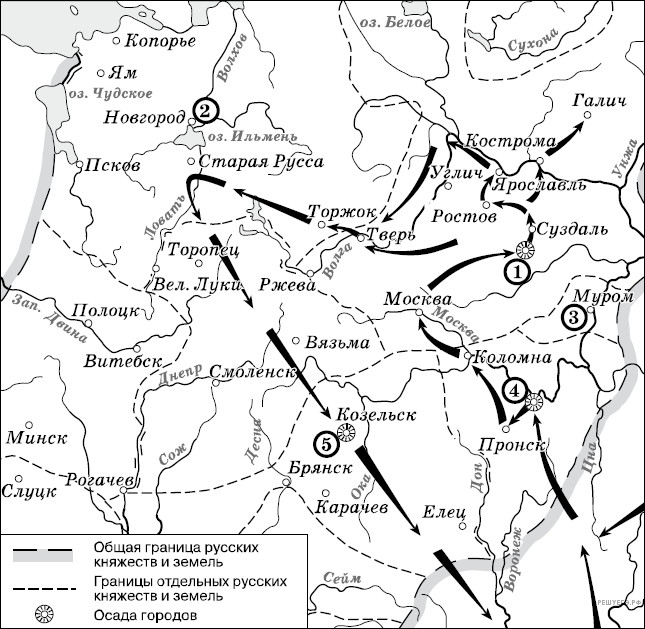

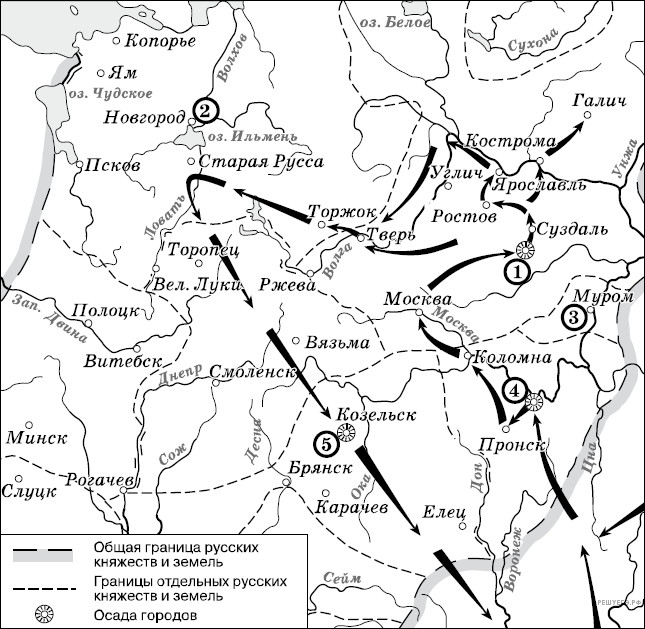

1. Напишите имя полководца, осуществившего поход, обозначенный на схеме стрелками.

2. Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «1».

3. Напишите цифру, которой обозначена земля, где в период данного похода существовала республиканская форма правления.

4. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных.

1) завоеватели вторглись в пределы Руси в зимний период

2) ни один из городов, захваченных завоевателями, не выдержал осады более одной недели

3) поход, обозначенный на схеме стрелками, длился около трёх лет

4) одним из последствий событий, обозначенных на схеме, было начало раздробленности Древнерусского государства

5) в результате событий, обозначенных на схеме, русские земли попали в зависимость

6) полководец, поход которого обозначен на схеме, является основателем государства

Из «Никоновской летописи» (XVI — XVII века):

«В 1237 году. В ту зиму пришли из восточных стран лесом на Рязанскую землю безбожные татары с царем Батыем. Оттуда они отправили своих послов — женщину-чародейку и двух мужей с нею — к князьям рязанским, прося у них десятины во всем: в князьях, и в людях, и в конях, и в доспехах. Не допустив послов в город, рязанские князья Юрий Игоревич и его брат Олег ответили: "Когда нас не будет, то все ваше будет".

Рязанские князья послали ко князю Юрию Всеволодовичу Владимирскому с просьбою, чтобы он прислал помощь или сам пришел. Князь же Юрий не пошел, не послушал просьбы рязанских князей, но хотел сам дать бой татарам.

И пришли окаянные иноплеменники под стольный град Рязань, обступили град 6 декабря и огородили его острогом. Рязанские князья затворились в городе с людьми, бились крепко и изнемогли. Татары взяли город Рязань в тот же месяц, 21, весь сожгли, убили князя Юрия Игоревича, его княгиню, перебили других князей, а мужчин, женщин, детей, похватав, одних рассекали мечами, других убивали стрелами и бросали в огонь, а некоторых, схватив, связывали, вырезывали грудь и вынимали желчь.

Татары предали огню много святых церквей, пожгли монастыри и села и забрали их имущество».

Объясните, почему татары пришли на Русь зимой? Чем вы объясните жестокость их действий?

Каково отношение летописца к Владимирскому князю Юрию Всеволодовичу? Прав ли автор? Свой ответ аргументируйте.

Из «Никоновской летописи»:

«...а людей перебили от старого до младенцев. Попленили всю страну и много городов: Юрьев, Димитров, Волок, Тверь. И не было места до Торжка, где бы не воевали татары. А в Ростовской земле и Суздальской за один февраль взяли 14 городов, помимо слобод и погостов».

О сражении 4 марта 1238 года: «И пришли безбожные татары на Сить против великого князя Юрия. И встретились оба войска, и была битва жестокой, и побежали наши перед иноплеменниками. Так был убит великий князь Юрий на реке Сити, и многие из его дружины погибли здесь. А случилось это несчастье месяца марта в четвертый день».

Дальше татары двинулись на Новгород, но, не дойдя 100 верст, у Игнача Креста повернули на юг.

О чем свидетельствуют события на реке Сить?

Чем вы можете объяснить их военные успехи монголо-татар?

Почему они не дошли до Новгорода?

Назовите территории, подвергнувшиеся разорению во время монгольского нашествия и обозначьте их на карте.

Сформулируйте причины поражения Руси

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Из письма Пушкина А.С. П. Чаадаеву

«Нет сомнения, что схизма (разделение церквей) отъединила нас от остальной Европы и что мы не принимали участия ни в одном из великих событий, которые её потрясали, но у нас было своё особое предназначение. Это Россия, это её необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена». Прав ли Пушкин? Докажите.

Монгольское иго 1240-1480 гг.

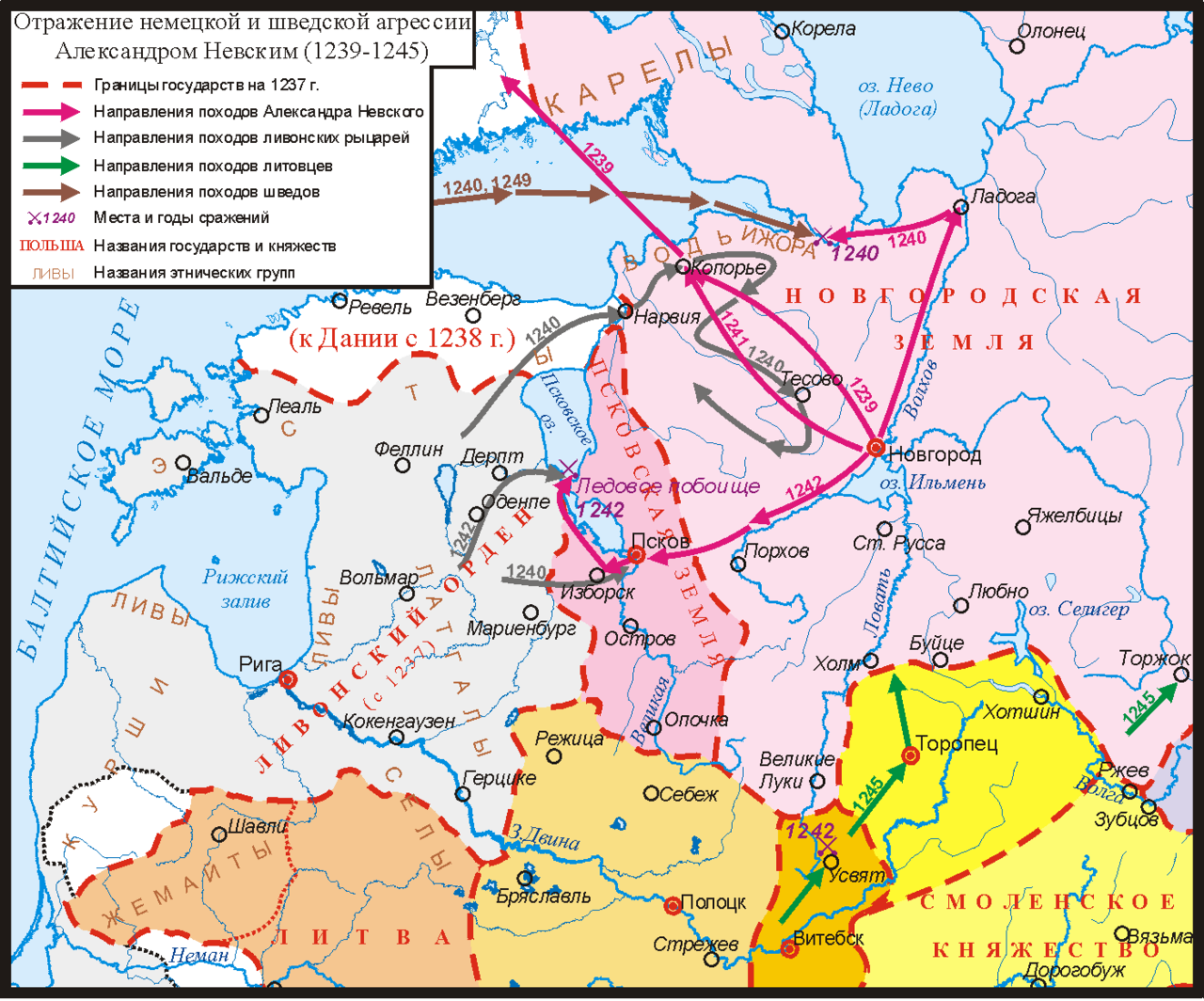

Нашествие с Запада

|

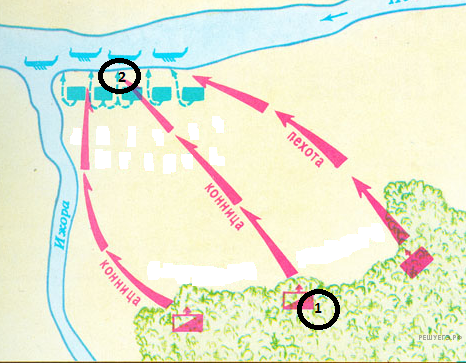

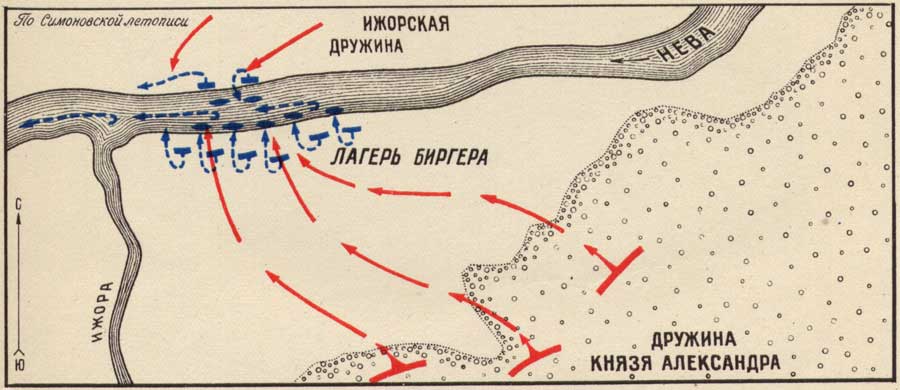

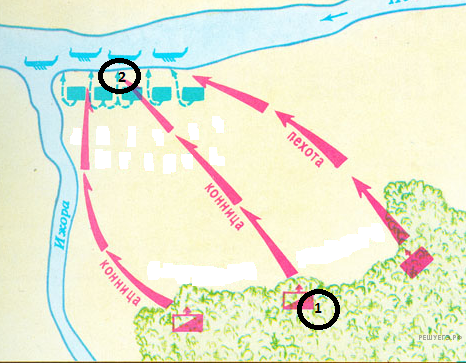

| Прочтите отрывок из житийной литературы. «… Сей князь Александр родился от отца милосердного и человеколюбивого, и более всего — кроткого, князя великого Ярослава и от матери Феодосии… И красив он был, как никто другой, и голос его — как труба в народе, лицо его — как лицо Иосифа, которого египетский царь поставил вторым царем в Египте, сила же его была частью от силы Самсона, и дал ему бог премудрость Соломона, храбрость же его — как у царя римского Веспасиана, который покорил всю землю Иудейскую… Услышав о такой доблести князя Александра, король страны Римской из северной земли подумал про себя: "Пойду и завоюю землю Александрову". И собрал силу великую, и наполнил многие корабли полками своими, двинулся с огромным войском, пыхая духом ратным. И пришел в Неву, опьяненный безумием, и отправил послов своих, возгордившись, в Новгород к князю Александру, говоря: "Если можешь, защищайся, ибо я уже здесь и разоряю землю твою". Александр же, |

| услышав такие слова, разгорелся сердцем, и вошел в церковь святой Софии, и, упав на колени пред алтарем, начал молиться со слезами: "Боже славный, праведный, боже великий, сильный, боже праведный, сотворивший небо и землю и установивший пределы народам, ты повелел жить, не преступая чужих границ". И, припомнив слова пророка, сказал: "Суди, господи, обидящих меня и огради от борющихся со мною, возьми оружие и щит и встань на помощь мне". И, окончив молитву, он встал, поклонился архиепископу. Архиепископ же был тогда Спиридон, он благословил его и отпустил. Князь же, выйдя из церкви, осушил слезы и начал ободрять дружину свою, говоря: «Не в силе бог, но в правде. Вспомним Песнотворца, который сказал: "Одни с оружием, а другие на конях, мы же имя господа бога нашего призовем; они, поверженные, пали, мы же устояли и стоим прямо"». Сказав это, пошел на врагов с малою дружиною, не дожидаясь своего большого войска, но уповая на святую троицу. … После того Александр поспешил напасть на врагов в шестом часу дня, и была сеча великая с римлянами, и перебил их князь бесчисленное множество, а на лице самого короля оставил след острого копья своего. Проявили себя здесь шесть храбрых, как он, мужей из полка Александра. Первый — по имени Гаврило Олексич. Он напал на шнек и, увидев королевича, влекомого под руки, въехал до самого корабля по сходням, по которым бежали с королевичем; преследуемые им схватили Гаврилу Олексича и сбросили его со сходен вместе с конем. Но по божьей милости он вышел из воды невредим, и снова напал на них, и бился с самим воеводою посреди их войска. Второй, по имени Сбыслав Якунович, новгородец. Этот много раз нападал на войско их и бился одним топором, не имея страха в душе своей; и пали многие от руки его, и дивились силе и храбрости его. Третий — Яков, родом полочанин, был ловчим у князя. Этот напал на полк с мечом, и похвалил его князь. Четвертый — новгородец, по имени Меша. Этот пеший с дружиною своею напал на корабли и потопил три корабля. Пятый — из младшей дружины, по имени Сава. Этот ворвался в большой королевский златоверхий шатер и подсек столб шатерный. Полки Александровы, видевши падение шатра, возрадовались… О какой битве идет речь? Назовите ее дату. |

|

|

|

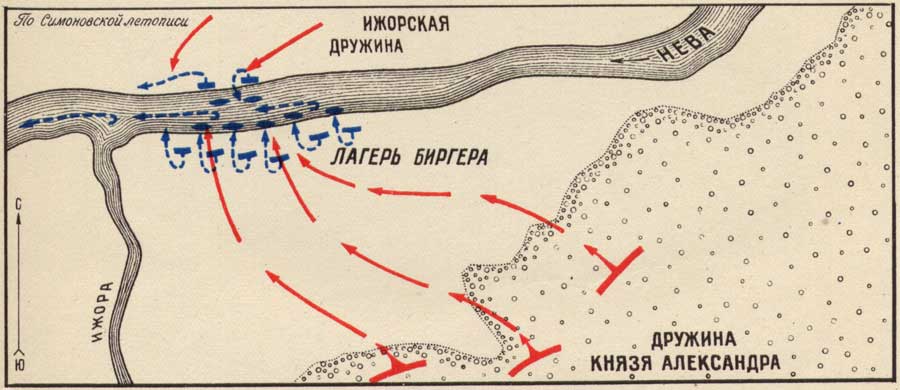

| Напишите название битвы, представленной на схеме. Напишите имя полководца, который командовал войском, отмеченном на схеме цифрой «1». Назовите имя полководца, командовавшего войском, отмеченном на схеме цифрой «2» Войском командовал ярл Биргер Какие суждения, относящиеся к событию, обозначенному на схеме, являются верными. Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 1) битва состоялась во время нашествия монголо-татар на юго-западные русские земли 2) один из полководцев, участвовавший в битве, в последствие был канонизирован русской Церковью 3) битва была примером междоусобных войн на Руси периода политической раздробленности 4) в составе войска одной из сторон сражался отряд половцев 5) результаты битвы имели большое значение для укрепления внешнеполитического авторитета Московского княжества 6) земли, на которой состоялась битва, принадлежали Великому Новгороду |

Прочтите отрывок из житийной литературы.

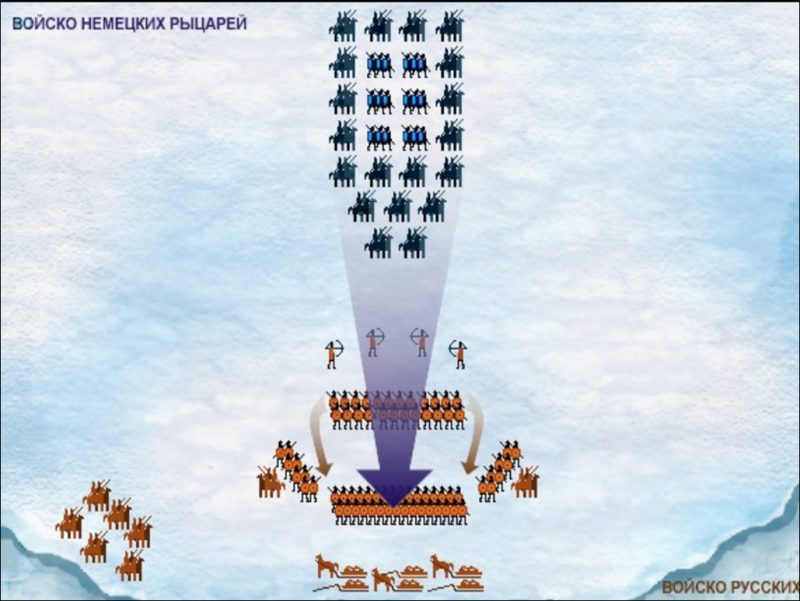

На второй же год после возвращения с победой князя Александра вновь пришли из Западной страны и построили город на земле Александровой. Князь же Александр вскоре пошел и разрушил город их до основания, а их самих — одних повесил, других с собою увел, а иных, помиловав, отпустил, ибо был безмерно милостив. После победы Александровой, когда победил он короля, на третий год, в зимнее время, пошел он с великой силой на землю немецкую, чтобы не хвастались, говоря: "Покорим себе славянский народ". А был ими уже взят город Псков и наместники немецкие посажены. Он же вскоре изгнал их из Пскова и немцев перебил, а иных связал и город освободил от безбожных немцев, а землю их повоевал и пожег и пленных взял бесчисленное множество, а других перебил. Немцы же, дерзкие, соединились и сказали: "Пойдем, И победим Александра, и захватим его". Когда же приблизились немцы, то — проведали о них стражи. Князь же Александр приготовился к бою, и пошли они друг против друга, и покрылось озеро Чудское множеством тех и других воинов. Отец Александра, Ярослав, прислал ему на помощь младшего брата Андрея с большою дружиною. Да и у князя Александра было много храбрых воинов, как в древности у Давида-царя, сильных и стойких. Так и мужи Александра исполнились духа ратного, ведь были сердца их как сердца львов, и воскликнули: "О княже наш славный! Ныне пришло нам время положить головы свои за тебя". Князь же Александр воздел руки к небу и сказал: "Суди меня, боже, рассуди распрю мою с народом неправедным и помоги мне, господи, как в древности помог Моисею одолеть Амалика и прадеду нашему Ярославу окаянного Святополка". Была же тогда суббота, и когда взошло солнце, сошлись противники. И была сеча жестокая, и стоял треск от ломающихся копий и звон от ударов мечей, и казалось, что двинулось замерзшее озеро, и не было видно льда, ибо покрылось оно кровью….»

О каком сражении идет речь в данном отрывке. Докажите фактами из отрывка.

| … Подняв мечи из русской стали, Нагнув копейные древки, Из леса с криком вылетали Новогородские полки. По льду летели с лязгом, с громом, К мохнатым гривам наклоняясь; И первым на коне огромном В немецкий строй врубился князь. И, отступая перед князем, Бросая копья и щиты, С коней валились немцы наземь, Воздев железные персты. Гнедые кони горячились, Из-под копыт вздымался прах, Тела по снегу волочились, Завязнув в узких стременах | Стоял суровый беспорядок Железа, крови и воды. На месте рыцарских отрядов Легли кровавые следы. Одни лежали, захлебнувшись В кровавой ледяной воде, Другие мчались прочь, пригнувшись, Трусливо шпоря лошадей. Под ними лошади тонули, Под ними дыбом лед вставал, Их стремена на дно тянули, Им панцирь выплыть не давал. Брело под взглядами косыми Немало пойманных господ, Впервые пятками босыми Прилежно шлепая об лед… |

Что вы знаете о данном сражении? Расскажите.

Какое значение имели победы А. Невского?

Выполните задания:

В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке.

«Невская битва и Ледовое побоище – это незначительные события в истории русских земель периода феодальной раздробленности, не оказавшие серьезного влияние на их историю».

Аргументы в подтверждение:

1)...

2)..

Аргументы в опровержение:

1)...

2)...

В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке.

«Переход к феодальной раздробленности во второй четверти XII в. можно считать прогрессом в развитии средневековой Руси, её расцветом».

Аргументы в подтверждение:

1)...

2)..

Аргументы в опровержение:

1)...

2)...

Литература:

Решу ЕГЭ. Образовательный портал для подготовки к экзаменам. История. https://hist-ege.sdamgia.ru

Всем кто учится. http://www.alleng.ru

https://www.google.ru/search?client=opera&q=википедия&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8

И прислал к нему Юрий со словами: "Приди ко мне, брат, в Москву". Святослав поехал к нему с сыном Олегом и с небольшой дружиной и взял с собой Владимира Святославича (князя Рязанского).

И прислал к нему Юрий со словами: "Приди ко мне, брат, в Москву". Святослав поехал к нему с сыном Олегом и с небольшой дружиной и взял с собой Владимира Святославича (князя Рязанского).