Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская школа искусств №10»

смирнова Алина Сергеевна

работа над полифонией в классе баяна (аккордеона) в старших классах музыкальной школы

Методическая разработка

Брянск 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение.......................................................................................................... | 3 |

|

| Раздел 1. Работа над полифонией в старших классах детской музыкальной школы в классе баяна (аккордеона) ………………………………………………………………………………... Принципы и методические проблемы работы над двухголосной полифонией………………………………………………………………… Принципы и методические проблемы работы над трёхголосной полифонией………………………………………………………………… Заключение…………………………………………………………….......... Список информационных источников………………………………...

| 4

5 8 11 13 |

Введение

Профессиональная подготовка музыканта — обширный комплекс, который включает в себя овладение техникой игры на музыкальном инструменте, освоение принципов и навыков воплощения художественного музыкального замысла авторского произведения, изучение произведений разных жанров и стилей, которые осваиваются поэтапно с увеличением технической и художественной сложности.

Полифоническая музыка в этом комплексе подготовки занимает большое место. Её изучение начинается ещё в младших классах детской музыкальной школы и продолжается в музыкальном колледже и вузе. Формирование различных навыков исполнения полифонических произведений очень важно для музыканта. В основе этих навыков лежит целый ряд профессиональных качеств, развитие которых необходимо для музыкантов: дисциплины, наблюдательности и хорошей координации исполнительского аппарата, полифонического мышления и музыкального и художественного вкуса, гармонического и тембрового слуха, позволяющегося слышать развитие каждого голоса в полифонической ткани.

Существует целый ряд методических работ, посвященных изучению полифонии в классе баяна (аккордеона) музыкантами разных ступеней музыкальной образовательной системы (см., например: Чернов 1987; Дудник 1984; Семенов 2011; Власов 2004; Корюхин 2001). Вячеслав Семенов в своей книге «Современная школа игры на баяне» посвящает целую главу работе над полифонией на начальном периоде обучения [Семенов 2011]. Виктором Брызгалиным создана методическая работа «Первая полифоническая школа» для баянистов и аккордеонистов» [Брызгалин 2001]. Это уникальная работа, в которой впервые подробно излагается система последовательного обучения игре полифонии с начального этапа до уровня высокого мастерства. Учебное пособие состоит из «Полифонического словаря юного исполнителя» и трех тетрадей (сборников), составляющих одно целое. «Школа» В. Брызгалина представляет собой практическое руководство, содержащее не только методический материал, но и теоретический учебный блок, способных дать ученикам полноценные знания в области полифонических форм и жанров.

В данной работе рассмотрен процесс изучения полифонических произведений в классе баяна (аккордеона) в старших классах (5-9 классы) детской музыкальной школы. На этом уровне подготовки музыканта-исполнителя репертуар учащихся поэтапно включает полифонические произведения разного уровня сложности. Кроме того, примерно с 5 класса ДМШ начинается подготовка учеников к поступлению в средние профессиональные образовательные учреждения — музыкальные колледжи, и освоение юными музыкантами полифонии становится важным условием предпрофессиональной подготовки.

Целью работы является анализ и обобщение принципов работы над полифоническими произведениями в классе баяна (аккордеона) в старших классах детской музыкальной школы.

Задачи работы:

На примере классических репертуарных произведений в программах обучающихся старших классов в классе баяна (аккордеона) ДМШ проанализировать принципы работы над двухголосной и трёхголосной полифонией.

Актуальность работы определяется постоянной потребностью в методических работах, в том числе, обобщающих и систематизирующих различные методики и приемы работы над полифоническими произведениями в ДМШ по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам области музыкального искусства: «Народные инструменты» (баян, аккордеон). Это тем более важно, что в программы подготовки обучающихся ДМШ полифонические произведения входят неизменно и составляют отдельный корпус произведений, изучение которых решает целый ряд важных педагогических и музыкально-исполнительских задач и проблем.

Практическое значение работы: работа может быть востребована преподавателями в работе с обучающимися старших классов детской музыкальной школы, а также студентами в процессе формирования педагогических компетенций в ходе прохождения педагогической практики студентами бакалавриата и специалитета соответствующего профиля и специализации по направлению подготовки «Музыкально-инструментальное искусство» и специальности «Искусство концертного исполнительства».

Работа над полифонией в старших классах детской музыкальной школы классе баяна (аккордеона)

Педагогу следует правильно выстроить работу над полифонией с учащимися, потому как полифонические произведения очень важны в становлении юного музыканта. Баян имеет ряд технических и конструктивных особенностей, которые влияют на изучение и исполнение полифонических произведений. К ним относятся ограниченный диапазон правой руки, вертикальное положение инструмента, наличие меха и регистров. Тем не менее, даже с учетом этих особенностей, есть определенные методические приемы для решения возникающих сложностей в изучении пьес – как технические, так и художественные.

В этом разделе работы рассмотрены принципы работы над полифоническими произведениями в старших классах детской музыкальной школы в классе баяна (аккордеона) на примере некоторых репертуарных классических произведений.

Принципы и методические проблемы работы

над двухголосной полифонией

В педагогическом репертуаре детской музыкальной школы для изучения полифонии учащимися на баяне и аккордеоне принято использовать классические образцы полифонических жанров. С этой целью, прежде всего, прекрасно подходят двухголосные и трехголосные инвенции И.С. Баха для клавира. Изучая их ученик под руководством педагога успешно формирует технические и художественные навыки воплощения полифонических произведений эпохи барокко. С изучения инвенций Баха необходимо прививать ученику внимательное тщательное отношение к штриховой палитре, артикуляции, смене меха. Недостаточная сформированность именно этих исполнительских навыков будет особенно заметна в исполнении полифонической музыки.

Перед началом изучения инвенции необходимо разобрать ее без инструмента: обозначить вступления тем, расставить все штрихи, а также все возможные места для смены меха. Это облегчит разбор сочинений на инструменте для ученика.

При разборе на инструменте необходимо каждый голос изучить отдельно, и только потом соединять голоса.

Для разучивания инвенций можно обратиться к классическим их редакциям, например, редакции Феруччио Бузони:

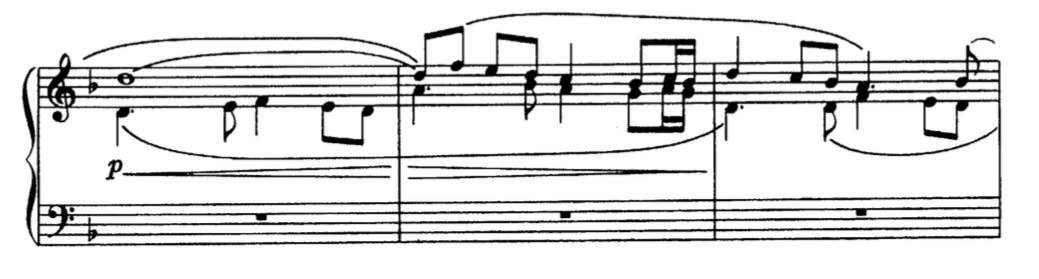

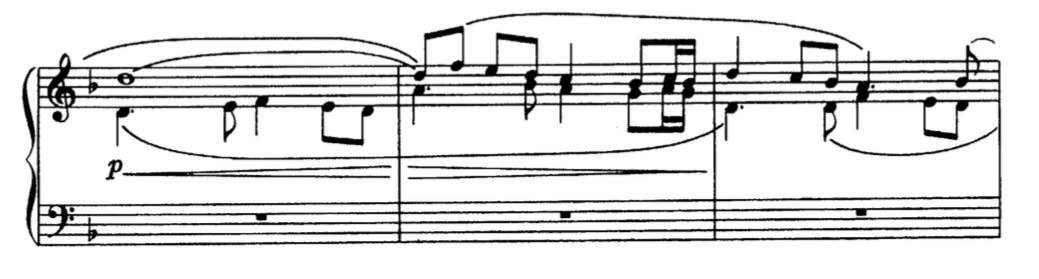

Пример 1. И. С Бах. Двухголосная инвенция до мажор (1-2 тт.)

Работа над этой инвенцией с привлечением редакции Бузони демонстрирует важную методическую проблему в изучении полифонических произведений эпохи барокко — проблему фразировки и интерпретации штрихов. Бузони в своей редакции расставляет штрихи и фразировку таким образом, что тема инвенции оказывается разделена на две фразы. Каждая фраза, объединенная лигой, закачивается восьмой на стаккато, и, если ученик воспримет стаккато буквально, он будет обрывать звучание фразы, что в исполнении инвенции неверно. Отметим, что редакция Бузони сделана в соответствии с традициями эпохи редактора, когда произведения Баха исполнялись едва ли не в романтическом стиле, со свободными в метроритмическом отношении каденциями, с изменением штрихов в зависимости от динамики и др. Сегодня такая интерпретация произведений Баха не является общепринятой.

Чтобы избежать «романтизации» интерпретации инвенции в работе с редакцией Бузони можно обратиться к уртексту произведения и расставить штрихи и фразировку самостоятельно. Например, так:

Пример 2. И.С. Бах. Двухголосная инвенция до мажор (1-2 тт.)

При такой расстановке штрихов и фразировке шестнадцатые исполняются legato, а восьмые tenuto. Это поможет учащемуся на протяжении всей пьесы знать, что ноты определенной длительности исполняются определенным штрихом. Кроме того, так можно будет избавиться от условностей, которые возможны в редакции Бузони, так как в примере уртекста с расставленной фразировкой штрихи указаны вне зависимости от длительности ноты.

Принципы смены меха при исполнении полифонических произведений на баяне и аккордеоне в целом не отличаются от исполнения гомофонно-гармонических произведений. Так, на длинной ноте нельзя менять мех, иначе получится эффект «разделения» длительности, так как на разжим и сжим звучат разные голоса. Также не следует менять мех при исполнении legato, не дослушав окончания фразы. В подобных случаях можно изменить длительность ноты окончания фразы и не связывать ее с началом следующей фразы, в таком случае будет возможно изменить движение меха (см.: первая нота «ре» в третьем такте Примера 3 не связывается со второй «ре» в этом же такте):

Пример 3. А.Н. Холминов Песня из сюиты для баяна (9-11 тт.)

Наличие длительных эпизодов с непрерывной фразировкой, смен голосоведения, разнообразной артикуляции и их несовпадение в разных голосах требуют от учащегося владения всем арсеналом меховедения.

Этим вопросом следует заниматься на протяжении всего периода обучения, так как меховедение — одно из главных выразительных средств исполнителя баяниста и аккордеониста. Самой важной задачей для учащегося является овладение плавным безостановочным ведением меха. Это необходимо для исполнения клавирных и особенно органных произведений.

Помимо ведения меха важной проблемой в исполнении полифонических произведений является смена движения меха и определение моментов смены меха. Наиболее удачными моментами для смены меха являются цезуры между музыкальными фразами, фрагментами тем и противосложений, в которых окончание фраз и отдельных мотивов происходит во всех голосах одновременно. Однако, такие эпизоды в полифонических произведения не часты (см. Пример 4).

Пример 4. А. Н. Холминов Песня из Сюиты для баяна. (9-14 тт.)

Большие возможности для смены меха скрыты в переосмыслении длинных фраз, разделении их на отдельные фрагменты. Сама смена меха при исполнении таких фрагментов должна проходить плавно, без рывков, с одинаковым усилием как на сжим, так и на разжим. Это необходимо для плавного развития динамики в полифонических произведениях.

Артикуляция, несомненно также является важнейшим выразительным средством в исполнении полифонических произведений на баяне (аккордеоне), но в двухголосной полифонии она играет не настолько решающую роль, как в трехголосных полифонических произведениях, так как в двухголосии на каждой клавиатуре баяна или аккордеона исполняется только один голос, и артикуляция, при достаточном уровне владения ею, не составит для ученика большого труда. Напротив, в полифонических произведениях с тремя и более голосами артикуляция выходит на первый план в комплексе выразительных средств. Вопросы артикуляции в исполнении полифонических произведений в программе детской музыкальной школе мы рассмотрим далее.

1.2 . Принципы и методические проблемы работы

над трёхголосной полифонией

В работе над трехголосными полифоническими произведениями в старших классах детской музыкальной школы педагог и ученик опираются на те знания и навыки, которые были сформированы в освоении над двухголосной полифонией.

При разучивании с учеником полифонического произведения педагог должен помогать ученику осмысливать и слышать полифоническую фактуру. Педагогу необходимо проигрывать произведение если не полностью, то хотя бы частями, с пояснениями для ученика, что может способствовать более эффективному ознакомлению учащегося с фактурой и произведением в целом.

Чтобы охватить произведение в целом педагог должен провести вместе с учеником анализ формы сочинения в целом, и разделить его на части, разделы, с которыми дальше и будет проходить работа.

Работа над двухголосными и трехголосными полифоническими произведениями в целом сходна, так как вопросы меховедения, артикуляции, динамики затрагивают разные стили и жанры, и полифония в этом отношении не является исключением. Работа над трехголосными полифоническими партитурами более сложна, так как требует определенной виртуозности, не связанной только с техникой исполнения. Это целый комплекс навыков, который формируется длительное время и постоянно требует внимания педагога и ученика: сочетание грамотной выверенности штриха в каждом голосе, правильное использование аппликатуры (это особенно важно при исполнении двух и более голосов одной рукой), незаметная смена меха.

Особое внимание в работе над трехголосной полифонией следует уделять артикуляции, так как при исполнении трех и более голосов полифонической ткани артикуляция является единственным способом выделения того или иного голоса. Часто только благодаря артикуляции можно создать звуковую перспективу в произведении. Если голоса будут полностью совпадать ритмически и артикуляционно, то они будут плохо прослушиваться. Поэтому необходимо каждый голос артикулировать различно. Это даст возможность при необходимости выделять голоса. Так, в Синфонии №9 фа минор И.С.Баха средний голос следует исполнять non legato, а крайние голоса играть legato (см. Пример 5).

Пример 5. И.С. Бах. Синфония №9 фа минор (ред. Бузони) (т. 3)

Еще одним важным способом выделения голосов в трехголосных полифонических произведениях является размещение цезур в разных голосах в разное время. Грамотное цезурирование в партиях разных голосов позволяет сделать голосоведение выпуклым не только в сочинениях эпохи барокко. Так, на примере «Песни» из сюиты для баяна А.Н. Холминова мы можем видеть, что голос, исполняемый левой рукой, цезурирован иначе, чем два другие голоса, исполняемые в правой клавиатуре. Это создает некоторые проблемы в ведении меха, так как в некоторых фрагментах произведения у исполнителя практически нет возможности изменить направление движения меха. Поэтому смена меха должна проходить очень плавно, без резких рывков, с одинаковой силой как на сжим, так и на разжим (см. Пример 6).

Пример 6. А. Н. Холминов Песня из Сюиты для баяна (18-20 тт.)

Необходимо работать с отдельными голосами над артикуляцией, штрихами, интонационной и ритмической выразительностью, но при этом нельзя затягивать работу над каждым голосом. Необходимо как можно быстрее перейти к главному аспекту работы над полифонией – соединением голосов. Объединять голоса лучше всего в медленном темпе. При соединении допустимы замедления, остановки, связанные со сложностью фактуры.

Значительная часть полифонических произведений, исполняемых на баяне и аккордеоне, не являются музыкой, созданной для этих инструментов, поэтому часто перед началом изучения произведения необходимо сделать их переложения для баяна (аккордеона). При этом одним из важных факторов в создании грамотного переложения является осмысление голосоведения в произведении. Необходимо выявить каждый голос в музыкальном тексте и постараться избежать так называемых «перебрасываний», при котором один голос начинает звучать в одной руке, а продолжается в другой. Это касается в большей степени средних голосов в полифонической фактуре. Так же при создании переложения необходимо отметить фрагменты в музыкальном тексте, в которых возможно произвести смену меха. При более творческом подходе можно расставить и регистры, но этот процесс не должен быть целью, а скорее помогать в передаче динамического контура произведения.

В работе над двухголосными полифоническими произведениями на каждой из клавиатур исполняется один голос. В исполнении трехголосным полифонических партитур частой проблемой становится исполнение среднего голоса. На него следует обратить особое внимание, так как верхний голос не остается без внимания баянистов благодаря исполнению произведений гомофонно-гармонического склада, а нижний выделяется за счет тембра. Если необходимо выделить какой-либо голос, нужно уплотнить штрих. В случае, если в произведении преобладает штрих нон легато, то в выделяемом голосе этот штрих должен быть длиннее относительно остальных голосов. В случае, если легато, то необходимо путем дифференциации нажатия (то есть, нужный голос нажимается в полную длину движения клавиши или кнопки, а остальные наполовину).

Как правило, в трехголосных сочинениях два верхних голоса исполняются правой рукой, а нижний левой. Бывают и исключения, но они чаще всего связаны с диапазоном звучания среднего голоса и отмечаются в полифонических произведениях, звучащих в умеренном темпе.

При исполнении трехголосных полифонических произведений следует уделять внимание и аппликатуре. Очень важно, чтобы аппликатура способствовала созданию цезур, выдерживанию лиг, исполнению штрихов.

Меховедение – один из базовых навыков баяниста или аккордеониста. Поэтому требования к меховедению распространяются на весь репертуар баяниста или аккордеониста и на все этапы профессиональной подготовки музыканта.

Обобщая методические наблюдения следует отметить, что работа над полифонией требует тщательной и кропотливой подготовки, которая состоит из нескольких этапов: анализ и разбор произведения без инструмента; изучение каждого голоса по отдельности; соединение голосов и охват произведения целиком. Также при работе над полифоническими пьесами важно умение слушать и слышать каждый из голосов, необходимо владеть различным видами артикуляции. Для исполнения полифонических произведений музыкант должен обладать обширным комплексом исполнительских средств, что делает процесс обучения исполнению полифонии одним из наиболее сложных.

Заключение

Работа над полифоническими произведениями чрезвычайно важна в профессиональной подготовке баяниста и аккордеониста. Она совершенствует координацию рук исполнителя, формирует навыки слышания и предслышания каждого голоса, умение изменить направление движения меха в нужное время и с нужными усилиями. Полифонические произведения формируют особую культуру исполнителя, которая непременно скажется и в разучивании произведений других стилей и жанров. Это дисциплинированное и бережное отношение к нотному тексту, умение тщательно, скрупулезно работать над музыкальным текстом, мастерство штриха, артикуляции, смены меха, расстановки и интерпретации штриха и т.д. Исполнение полифонических произведений помогает ученикам освоить большую часть артикуляционного спектра возможностей баяниста или аккордеониста, которую потом можно и нужно применять при исполнении не только полифонической музыки. Овладение полифонией играет большую роль в становлении юного исполнителя. Работа над полифоническими произведениями развивает полифоническое мышление и полифонический слух, техническое мастерство, вырабатывает точность звучания и воспитывает внимание к ведению меха.

Несмотря на то, что сегодня существует целый ряд работ, посвященных изучению полифонии в классе баяна, потребность в обобщении принципов и приёмов работы над полифонией в ДМШ не пропадает. Педагогу важно правильно выстроить работу над полифоническими произведениями, начиная с изучения простых двухголосных пьес и постепенно усложняя задачи перед учеником, переходить к изучению полифонического трехголосия.

В данной работе рассмотрены основные принципы работы над двухголосными и трехголосными полифоническими произведениями в классах баяна (аккордеона) в старших классах детской музыкальной школы.

Исполнительский уровень обучающихся в ДМШ с каждым годом растет, и потому потребность в современных методических разработках, работах, обобщающих и систематизирующих различные методики и приемы работы над полифоническими произведениями и обновлении полифонического материала ДМШ не теряет своей актуальности. Данная работа находится в русле этого постоянного процесса методического совершенствования образовательного процесса в детских музыкальных школах.

Список информационных источников

1. Браудо И.А. Артикуляция / И. Браудо. – Л.: Госмузиздат, 1973. – 200 с.

2. Браудо И.А. Об изучении клавирных сочинений Баха в музыкальной школе. Санкт-Петербург, 1994. – 76 с.

3. Браудо И.А. Об органной и клавирной музыке / И.Браудо. – Л.: Музыка, 1976. – 152 с.

4. Брызгалин В.С. Первая полифоническая школа для баянистов и аккордеонистов: тетрадь 3: Фугированные формы / Брызгалин В. – Курган: МирНот, 2001. – 97 с.

5. Власов В.П. Методика работы баяниста над полифоническими произведениями. -– М., 2004 – 76 с.

6. Давыдов, Н.А. Методика переложений инструментальных произведений для баяна. – Москва: Музыка, 1982. – 173 с.

7. Дудник А.В. Работа над полифоническими произведениями // Баян и баянисты. Вып.6. – М., 1984. – 130 с.

8. Калинина Н.П. Клавирная музыка Баха в фортепианном классе – М.: Издательский дом «Классика – XXI», 2006. — 114 с.

9. Корюхин В. Об основных принципах исполнения полифонии И.С. Баха на баяне / Корюхин // Музыкант-классик. – 2001. – №1. – С. 34-40.

10. Липс Ф.Р. Искусство игры на баяне. – М., 1985. – 148 с.

11. Липс Ф.Р. О переложениях и транскрипциях // Баян и баянисты. Вып. 3. – М., 1977. – С. 86-108.

12. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. – М., 1987. — 241 с.

13. Пуриц И.Г. Методические статьи по обучению игре на баяне. М.: Издательский Дом Композитор, 2001. — 222 с.

14. Семенов В.А. Современная школа игры на баяне. – М.: Музыка, 2011. – 216 с.

15. Чернов А.И. Формирование смены меха в работе над полифонией // Баян и баянисты. Вып. 7. – М., 1987. – С. 3-17.