Рационализация пианистических движений

как фактор преодоления профессиональных заболеваний

(на примере системы А.А Шмидт-Шкловской)

Музыкальное исполнительство существует уже не одно столетие, но вместе с тем приходится согласиться с тем, что до сих пор еще не решены основополагающие вопросы воспитания двигательного аппарата молодых музыкантов. И дело здесь не в недостатках теоретических и практических данных, накопленных за это время, а в ограниченности, противоречивости и, зачастую, однобокости выводов из них.

Вопрос воспитания двигательного аппарата актуален и в наши дни, так как музыканты и сейчас сталкиваются с проблемой заболевания рук, а методы их предупреждения зачастую противоречат друг другу.

Музыканты - одна из немногочисленных профессий, которой человек посвящает себя с детства. Будущий музыкант начинает играть с 4 - 6 лет, то есть в то время, когда организм растет, развивается, формируется. Нервно-мышечный аппарат ребенка еще не окреп, а на него уже падает значительная дополнительная нагрузка, так как труд музыканта связан с большим мышечным напряжением плечевого пояса и рук, большими требованиями к ряду физических качеств и функций.

Руки человека - один из самых совершенных аппаратов, созданных когда - либо природой. По своим возможностям, бесконечному многообразию функций, отзывчивости и готовности выполнять приказы мозга они не имеют себе равных. Но вместе с тем, руки человека очень хрупкий аппарат и потребительское, бездумное отношение к ним может привести к необратимым последствиям. Руки, обремененные избыточными усилиями, необязательно должны сразу болеть. Нередко бывает, что музыкант, играющий зажатыми руками, постепенно теряет технику, легкость, выносливость. Звук становится жестким, маловыразительным, технически трудные места удаются все хуже и хуже. А после длительной работы наступает утомление мышц.

По данным различных авторов профессиональными заболеваниями страдают от 60% до 90% музыкантов. Проблема настолько глубока, что в странах с давними музыкальными традициями создаются узкоспециализированные направления в медицине по лечению рук музыкантов. В Лондоне, благодаря Кароле Гриндеа, в медицинском институте введен отдельный курс подготовки музыкальных врачей. В Берлине образован центр Здравоохранения музыкантов. В России исследованиями в этой области занимаются специалисты Благотворительного фонда В.Спивакова.

Болезни, преследующие музыканта, весьма различны - это артрозы, бурситы, тендовагиниты, миозиты, ганглии и т. д. Причины их возникновения также различны, но в основе всех их - чрезмерные и длительные нагрузки на игровой аппарат. Перенапряжение, в свою очередь, возникает по двум причинам: либо из-за несоблюдения режима работы и отдыха, либо из-за использования нерациональных приемов работы. Именно во втором случае медицина, как таковая, помочь не может. После сеансов физиотерапии, массажа и периода отказа от занятий, с возвращением к последним возвращается и болезнь. На эту проблему обратили внимание в своих работах И. Назаров «Основы музыкальной исполнительской техники и метод ее совершенствования» и В. Гутерман «Возвращение к творческой жизни», известны работы В.С. Марсовой «Заболевания мышц, имеющие в основе расстройства функции сокращения», В. Бардас «Психология техники игры на фортепиано».

Зачастую музыканты обращаются к вопросу о профессиональных заболеваниях на основе собственного печального опыта. К их числу принадлежит и Анна Абрамовна Шмидт - Шкловская - педагог выдающегося дарования и незаурядный музыкант - ученица Ф.М Блуменфельда, она пользовалась большим авторитетом в музыкально-педагогических кругах.

А.А Шмидт-Шкловская родилась в 1901 году. С детства ее учили играть с прижатыми локтями, пальцами-когтями, неподвижными руками. Кисть была напряженной, отсутствовало растяжение. Все эти факторы способствовали развитию болезни рук. Это привело Анну в 1922 году в Петроградскую консерваторию на лекции профессора И.И. Крыжановского по анатомии и физиологии человека. Там она познакомилась с анатомическим устройством аппарата и рациональными принципами пианистических движений. В годы Великой Отечественной войны Анна Абрамовна продолжила изучение анатомии и физиологии аппарата под руководством профессора Воронежского медицинского института доктора медицинских наук Н.И. Одноралова. Впоследствии Шмидт-Шкловская преподавала в одной из районных музыкальных школ Ленинграда. По просьбе педагогов города она вела семинары при методическом кабинете. После выступления на всесоюзных педагогических чтениях в Москве в 1958 году к ней за помощью стали приезжать педагоги и пианисты из Москвы, Риги, Вильнюса, Магадана, Киева и других городов страны. Помимо лечения, Анна Абрамовна помогала пианистам преодолевать технические несовершенства игрового аппарата, найти средства для проявления своей индивидуальности и воспитать творческую инициативу.

Система А.А Шмидт-Шкловской является научно-обоснованными принципами организации движений и упражнениями, применявшимися ею как для воспитания техники, так и при лечении профзаболеваний. Свои приемы и упражнения она продумывала и отбирала в повседневной работе с учениками. При этом Анна Абрамовна руководствовалась следующими целями: найти средства для наиболее точного решения конкретной художественной и пианистической задачи и снять все неудобства, мешающие выполнению замысла.

Шмидт-Шкловская осознавала, что игра на музыкальном инструменте, как и любой труд, требует определенных мышечных усилий. Невозможно играть как зажатыми руками, так и абсолютно расслабленными. « ...Расслабленность рук нужна только при отдыхе и нив коем случае - за инструментом. Свобода движения - это нужная собранность всего тела в целом» [1]. А для этого необходим упругий, активный тонус мышц. Если исполнитель будет слаб и вял физически, вряд ли можно ожидать от него уверенной и одухотворенной игры. Именно поэтому Анна Абрамовна начинала свои занятия с гимнастики, которая активизирует и укрепляет мышцы, так или иначе участвующие в работе пианиста. Упражнения были направлены на нахождение равновесия (поднимаясь на носки, медленно, на вдохе поднять ненапряженные руки вверх, а затем на выдохе, наклонившись вперед, тяжело уронить расслабленные руки вниз), освобождение мышц шеи (повороты головы вправо-влево, вверх-вниз, вращение головой). Уделяла большое внимание правильному дыханию и осанке (ощущение «стержня» в спине по линии позвоночника). Интересно упражнение на смену опоры рук «три этажа»: руки лежат на коленях, на счет «раз» - положить их на крышку рояля, на «два» - на пюпитр, «три» снова на крышку, «четыре» на колени. Также она рекомендовала вращение легких, но собранных рук в разные стороны. Активно использовался небольшой мяч, подбрасывание и ловля мяча помогали ощутить плечо и предплечье как продолжение ладони.

Для развития кисти и пальцев Шмидт-Шкловская советовала использовать следующие упражнения:

- Рисовать в воздухе любые закругленные линии поочередно каждым пальцем, ощущая их как продолжение руки.

- «Щеточка». Нужно «отбрасывать соринки» с колен открывающимися легкими пальцами, после чего они быстро и естественно собираются обратно.

- Положив руки на колени, веерообразно разводить и собирать пальцы, как бы разглаживая платье. Пальцы при этом не натягиваются, двигаются без усилий, запястье не поднимается.

- «Катать» воображаемые хлебные шарики кончиками пальцев (1-2, 1-3, 1-4, 1-5 пальцами).

- Быстро и легко аплодировать, обводя при этом круг руками перед собой. Кисть и предплечье очень хорошо ощущаются здесь как единое целое.

- Зацепиться за крышку, закрывающую клавиатуру, кончиками пальцев, только их подушечками и, держась за них, почувствовать свободное провисание руки. Можно слегка раскачивать руку, не фиксируя пальцы, но ощущая «висячий мост». Этот же прием использовала В.А.Гутерман: зацепившись кончиком своего пальца за палец ученика, она говорила ему: «Я оттягиваю твой палец, а ты не давай» [2].

После того, как ученик (или больной) почувствовал «сплоченность» всего своего организма, Анна Абрамовна переходила к упражнениям за инструментом - основа звукоизвлечения.

Чтобы настроить ученика на работу естественными движениями, а не какими-то непривычными, Шмидт-Шкловская предлагала простой способ: взять с пюпитра любой предмет, положить его на колени, а затем обратно на пюпитр. После такой настройки извлекался первый звук, певучий и глубокий, без толчка и без нажима. Прикасаться к клавише следовало не ногтем, а подушечкой. Опору кисти лучше чувствовать не в кончиках пальцев (или в «косточках»), а в середине ладони, широкой, с пологим, пружинящим «сводом». Пястнофаланговые суставы при этом не выдаются наружу, не продавлены. На счет «раз-два» следует извлекать звук каждым пальцем по очередности сначала одной рукой, потом двумя - без суеты, дослушав до конца звучание струны. Следить, чтобы звук получался одинаковым у всех пальцев. Выполнять упражнение нужно в медленном темпе. Для проверки опоры и «проводимости звука» при его взятии Анна Абрамовна советовала неиграющей рукой, не сильно надавливая, «покачаться» сверху на кисти, предплечье, плече играющей руки и почувствовать, как вся рука пружинит и «пропускает звук» в клавишу. Чтобы ощутить свободу незанятых пальцев предполагалось, взяв звук одним пальцем, легко повибрировать остальными в воздухе.

Следующее упражнение - «погружение в клавиатуру». Для начала требуется взять звук на черной клавише слегка закругленным пальцем, проверив опору и качество звучания. На счет «раз-два» медленно погружать палец в клавиатуру. Запястье нельзя поднимать. Вместе с пальцем погружаются ладонь и вся рука. Пальцы необходимо раздвигать естественно, без труда и давления на клавишу. На счет «три- четыре» они возвращаются в исходное положение и сами собой собираются. Упражнение развивает растяжение ладони и независимость пальцев.

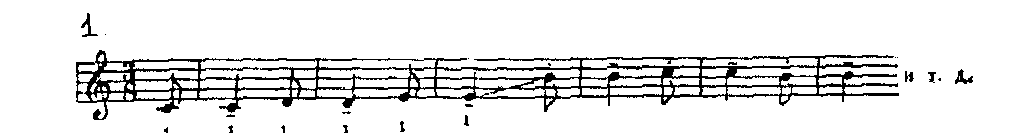

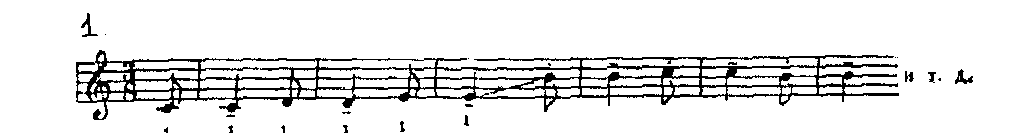

Еще одно упражнение - «взлет» и «приземление» на опорный палец (пример1). Отталкиваясь подушечкой пальца от клавиши (именно «с клавиши», без дополнительных приготовлений), следует легко «распахнуть» ладонь. Приземление на палец - с опорой в «свод» широкой ладони, пружинное. Упражнение выполняется без усилий, суеты, резкости и без натяжения разгибателей. Аппликатуру и мелодию можно варьировать без ограничений.

Пример 1:

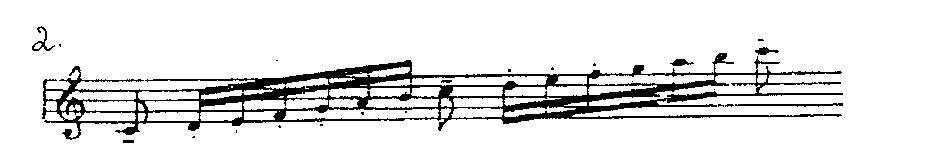

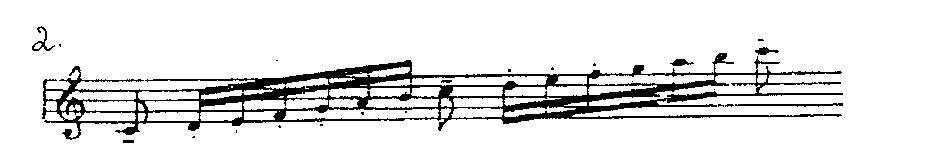

Весьма интересно упражнение «прогулка». Оно тренирует лёгкость, подвижность и упругость пальцев и всей руки (пример 2). Левая рука играет в противоположном направлении. Исполняется каждым пальцем по очереди в разных тональностях на две октавы и обратно в подвижном темпе. Необходимо следить за качеством и ровностью звучания, за свободным стоянием плеч. Упражнение исполняется лёгким, похлопывающим движением, очень близко к клавиатуре. Кончик пальца цепкий, прощупывающий клавишу (без напряжения). Ладонь - раскрытая, свободные пальцы - лёгкие, живые. На нотах до - ощущение опоры. Это движение можно сравнить с движением руки игре мячом «в пол» (как в баскетболе).

Пример 2:

Также Анна Абрамовна предлагала своим ученикам в качестве упражнений пятипальцевые последовательности. Они могли исполняться по чёрным или по белым клавишам, в разных тональностях и разными штрихами: нон легато (погружаясь в клавиатуру), портаменто, «похлопывающим» стаккато, легато (близко к клавишам, ощущение движение пальцев внутри ладони) и «взлёт» (без приземления). Можно поучить эти упражнения одним пальцем.

Большое внимание Шмидт-Шкловская отдавала развитию дуговых движений рук, незаменимых при игре скачков. Крыжановский в своё время даже сформулировал «закон дуговых движений», где «каждое движение во время игры должно быть дуговым или приближающимся к таковому. Подъём пальца, движение его вбок, движения плеча - все идёт по дугообразным линиям» [3].

Дуговые, а также круговые движения обеспечивают большую точность попадания и лёгкость исполнения. Эти упражнения обязательно пригодятся при работе с начинающими, чтобы помочь им быстрее сориентироваться в звуковысотном многообразии инструмента и преодолеть боязнь клавиатуры и больших расстояний.

Приведём несколько упражнений на дуговые движения рук:

- перенос каждой руки отдельно (правую - вверх, левую - вниз)

широким дуговым движением от центра к краю клавиатуры и обратно

каждым пальцем по очереди;

- игра дуговых отрезков (через октаву или две) отдельно правой рукой

вверх, левой - вниз на белых и на чёрных клавишах каждым пальцем по

очереди. Широкая ладонь как бы накладывается сверху на клавиатуру;

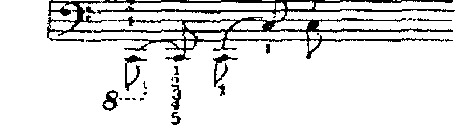

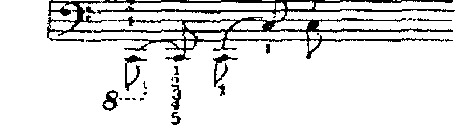

- дуговые движения «из руки в руку» по всей клавиатуре всеми

пальцами по очереди, чередуя руки, по белым и по чёрным клавишам

(пример 3).

Пример 3:

Боковые движения руки широко применяются в игре на фортепиано. Упражнения Анны Абрамовны помогают подготовиться к ровному исполнению трелей, тремоло и фигурации, встречающихся в аккомпанементах.

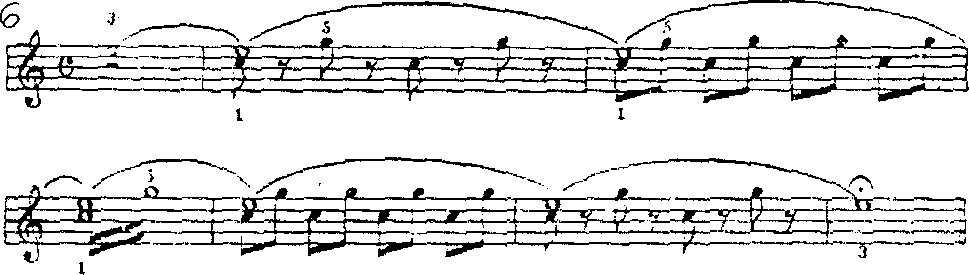

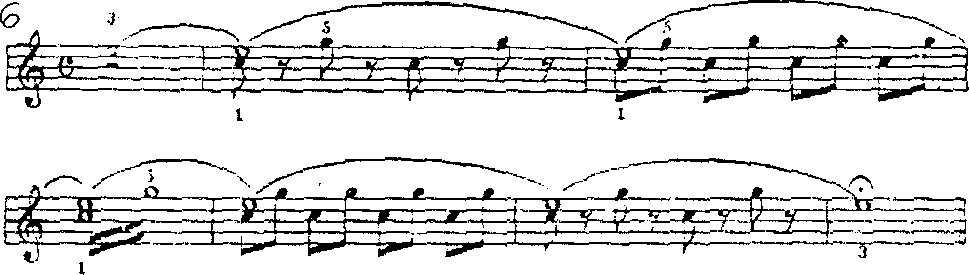

Упражнение «колесико» (пример 4) является формулой, которую можно применить в любом контексте. Играется оно одной и двумя руками на расстоянии двух октав. Важно помнить, что колебательные упражнения нельзя преувеличивать. Ясно чувствуется опора на задержанном звуке.

Пример 4:

Упражнения Анны Абрамовны охватывают практически все виды техники пианиста: не только дуговые и боковые движения, а так же скачки, репетиции, трели, интервальная и аккордовая техника, гаммы, упражнения на растяжение. Со всеми образцами упражнений, а так же краткими авторскими комментариями можно познакомиться в брошюре А.А Шмидт-Шкловской «О воспитании пианистических навыков».

Каждому исполнителю присущи свои характерные, индивидуальные особенности движений, отличающие его технику, его манеру звукоизвлечения, удобные его рукам. Далеко не все исполнители пользуются в работе упражнениями. Кому-то они нужны, кто-то вполне обходится без них. Каждый опытный пианист сам находит приёмы, которые считает более рациональными и соответствующими его исполнительским или педагогическим установкам.

Система А.А.Шмидт-Шкловской отнюдь не является неким незыблемы сводом рецептов и предписаний. Сама Анна Абрамовна не считала её окончательной и совершенствовала в течение всей жизни, не переставая искать лучшие решения. Методы Шмидт-Шкловской, являясь обобщением её личного опыта, конечно, не могут рассматриваться как единственно возможные для формирования рациональной пианистической техники.

При работе над упражнениями важно не относиться к ним, как к чисто механической тренировке. Необходимо ясно осознавать, для чего и зачем проделывается каждое из них. Не будет много пользы, если не подключать активно к работе слух.

При наличии болезни большое значение в лечении имеет и то, как сам больной относится к своему недугу, хочет ли от него избавиться, или же не обращает на него внимания. Всё дело в том, что болевые ощущения при игре нередко приводят к общему расстройству нервной системы. Сроки перестройки игровых движений и полного восстановления работоспособности рук различны и зависят от многих причин: от сложности и давности нарушений в нервно-мышечном аппарате, от индивидуальных свойств музыканта, от умения правильно строить самостоятельные занятия. Очень важно следить, чтобы любое движение было свободным, удобным, экономичным и, главное, вызвано художественной необходимостью.

В заключение хотелось бы привести слова А.Рубинштейна: «пусть играет хоть носом, лишь бы хорошо получалось», но с небольшим дополнением - «...и лишь бы не вредило здоровью».

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Шмидт-Шкловская А.А. О воспитании пианистических навыков. Ленинградское отделение: «Музыка», 1971.

2. Гутерман В.А. Возвращение к творческой жизни. Екатеринбург: Гуманитарно-экологический лицей, 1994.

3.Крыжановский И.И. Физиологические основы фортепианной техники.

Санкт-Петербург: «Государственная академическая филармония», 1922.