2

Лекция 16. ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ, ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА

Обрабатываемые земли – результат сложных естественных процессов и многовекового труда людей. Поэтому качество почв зависит от длительности возделывания земли и культуры земледелия. Вместе с урожаем человек изымает из почвы минеральные и органические вещества, тем самым обедняя ее. Поэтому необходимо постоянно пополнять запасы этих веществ в почве внесением удобрений.

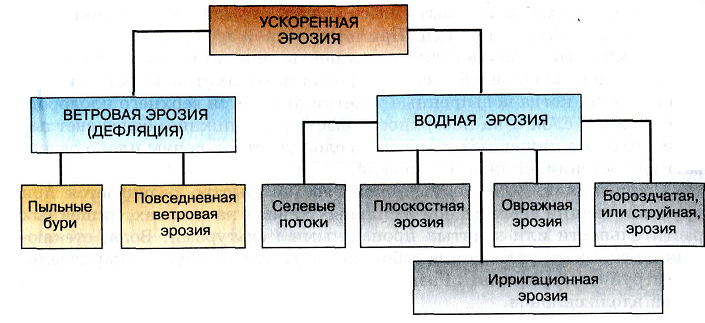

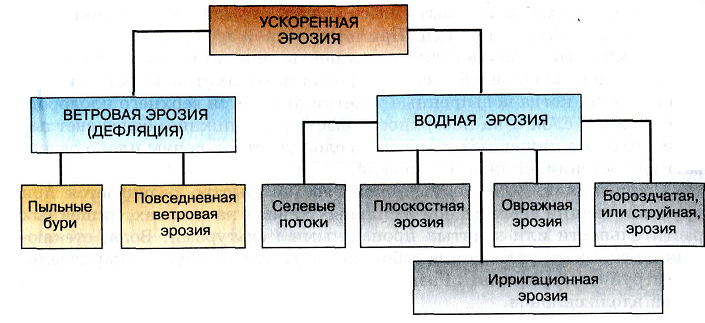

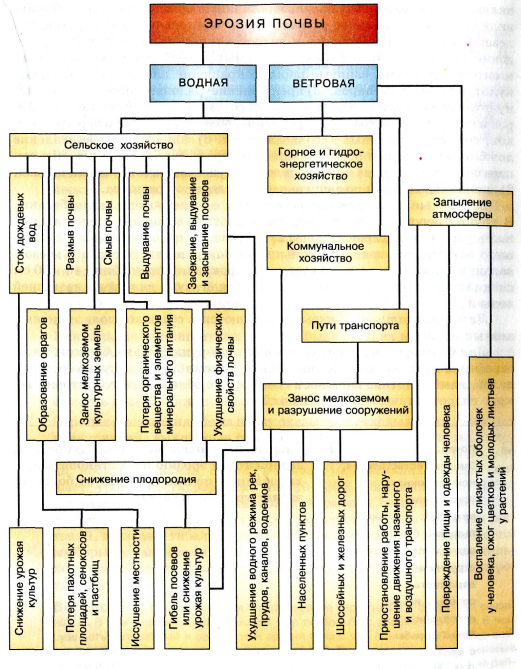

К особо опасным последствиям отрицательного воздействия человека на почвы относится их ускоренная эрозия.

Под эрозией почвы понимают процессы разрушения и выноса плодородного слоя водой или ветром. Естественная эрозия протекает очень медленно, и процессы вымывания и выдувания почв уравновешиваются естественным почвообразованием. При ускоренной эрозии разрушение почвы происходит во много раз быстрее естественных процессов ее восстановления.

Рис. 1. Основные виды эрозии почв

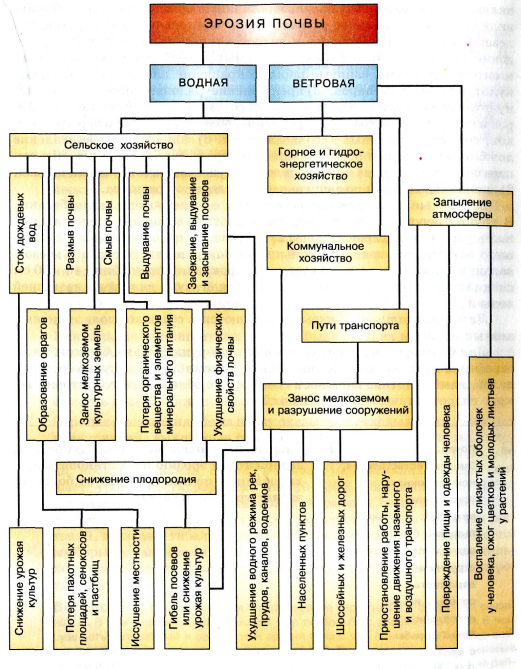

Вред, приносимый эрозией почв, отражен на рисунке 2.

Среди многих природоохранных задач важнейшая рациональное использование и охрана земель. Основа ее борьба с эрозией почв, ее причинами и последствиями. В нашей стране разработаны межзональные, общие для всех природно-климатических зон меры борьбы с ускоренной эрозией почв, и конкретные для каждой природно-климатической зоны. Межзональные мероприятия по борьбе с эрозией почв включают следующие: 1) противоэрозионную организацию территории, включающую правильное размещение и чередование севооборотов, полезащитных лесонасаждений и гидротехнических сооружений; 2) введение почвозащитных и лугопастбищных севооборотов, включающих многолетние травы, занятые пары, сокращение площадей пропашных культур и черных паров; 3) прекращение рядового посева растений, культивация полей вдоль склонов; 4) создание на склонах полос-буферов из многолетних трав; 5) укрепление, облесение склонов оврагов, песков, создание защитных лесонасаждений; 6) залужение и закрепление ложбин, крутых склонов, заравнивание промоин; 7) регулирование выпаса скота в балках, на крутых склонах, супесчаных и песчаных почвах; 8) специальные меры по защите насыпей дорог от размыва.

Зональные мероприятия по борьбе с эрозией очень разнообразны. В группу агротехнических мер включают: 1) вспашку, культивацию, посев растений поперек склона; 2) углубление пахотного слоя для лучшего впитывания влаги и уменьшения поверхностного стока; 3) безотвальную обработку почв по стерне; 4) прокладку на глубине 40-50 см специальных горизонтальных скважин, или дрен, для стока излишней воды и др.

Лесомелиоративные меры заключаются в создании полезащитных лесных полос.

Рис. 2. Вред, приносимый эрозией почв

Вопросы. 1. Как проявляется опустынивание территорий и с чем оно связано? 2. В чем сущность межзональных мер по борьбе с эрозией почв? 3. В чем сущность плоскостной и овражистой эрозии почв и чем они опасны? 4. Где возникает наибольшая вероятность пыльных бурь? 5. Почему возникают селевые потоки и как с ними бороться? 6. Какие виды удобрений используют Нижегородской области (используете Вы в своем саду, приусадебном участке и т.п.)? Как зависит характер подкормки растений от типа почв и видов возделываемых культур?

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Растения играют важнейшую роль в природе. Благодаря фотосинтезу они обеспечивают существование жизни на Земле. Как продуценты растения образуют органические вещества из неорганических. Фотосинтез в растениях на Земле протекает повсеместно, поэтому суммарный эффект его колоссален.

Из всех растительных ресурсов Земли самое важное значение в природе и жизни человека имеют леса. Они больше всего пострадали от хозяйственной деятельности и раньше других стали объектом охраны. Лес используется в различных отраслях народного хозяйства (рис. 1).

Рис. 1. Схема использования древесины при ее переработке

Вырубка лесов началась на заре человеческого общества и по мере его развития возрастала, так как потребность в древесине и других продуктах леса быстро увеличивалась. За последние 10 тыс. лет на Земле сведено 2/3 лесов. Поэтому говорят: человеку предшествуют леса, его сопровождают пустыни.

Основная задача охраны лесов их рациональное использование и восстановление. Важное значение имеет повышение продуктивности лесов, защита их от пожаров и вредителей.

Среди мер по охране лесов важное значение имеет борьба с пожарами. Пожар полностью или частично уничтожает лесной биоценоз. На лесных гарях развивается иной тип растительности, полностью меняется население животных.

Большой вред лесам наносят болезни и вредители. Массовые вспышки численности вредителей (например, сибирского шелкопряда) охватывают обширные территории.

Биологические методы борьбы с вредителями дешевы, безвредны, эффективны, действуют длительное время. Их следует сочетать с другими методами, чтобы вместе они представляли единую систему защиты лесов.

Охрана хозяйственно ценных и редких видов растений состоит в рациональном, нормированном сборе, исключающем их истощение.

Занесение вида в Красную книгу это сигнал об опасности, угрожающей его существованию. Красная книга важнейший документ, содержащий описание современного состояния редких видов, причин их бедственного положения и основные меры по спасению.

Вопросы. 1. Каковы роль и место растений в круговороте веществ в природе?

2. Чем опасны лесные пожары и каковы меры борьбы с ними? 3. Что вы знаете о вреде, приносимом лесу насекомыми, и каковы меры борьбы с ними? 4. Почему охрана растительности есть одновременно и борьба с ускоренной эрозией почв? 5. Почему нерациональна запретительная охрана растительных ресурсов и почему их следует охранять в процессе использования? 6. Почему нужно сохранять редкие и исчезающие виды растений и как это делается?

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ЖИВОТНЫХ

Участвуя в круговороте веществ в биосфере, влияя на состояние ее компонентов, животные играют важную роль в поддержании в ней динамического равновесия.

Потеря любого биологического вида (возможно, кроме паразитов человека) крайне нежелательна для биосферы, так как он участвует в круговороте веществ, поддерживает динамическое равновесие в природных экосистемах. Каждый вид уникален и обладает только ему присущими особенностями.

Вымирание одних и появление других видов животных неизбежно и закономерно. Это происходит в ходе естественной эволюции, при изменении климатических условий, ландшафтов, в результате конкурентных взаимоотношений. Процесс этот медленный. До появления человека на Земле.

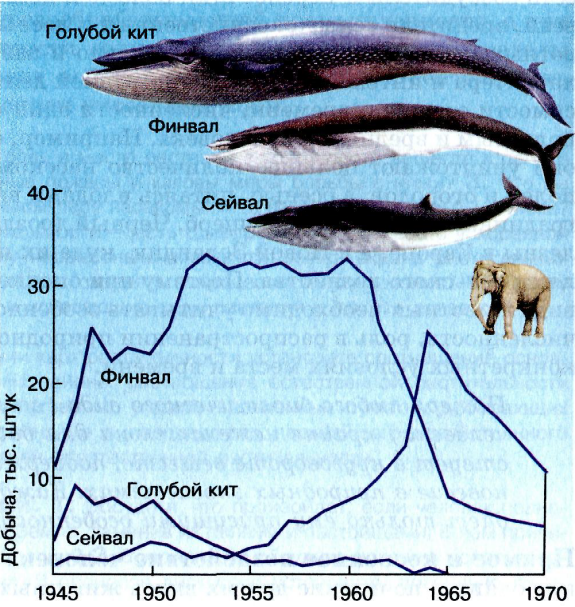

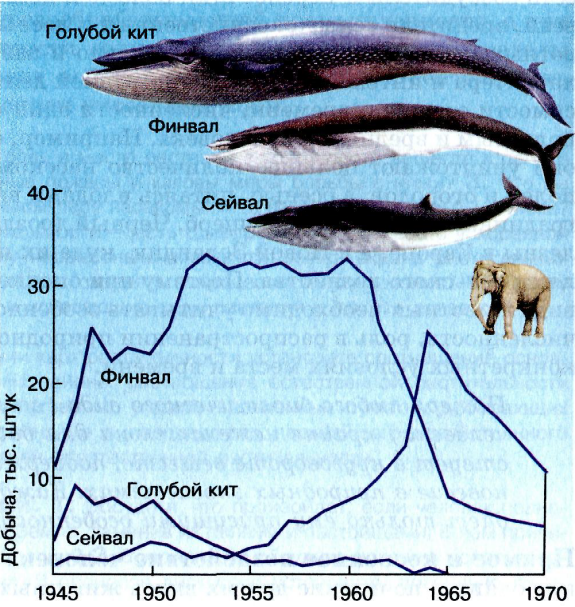

С 1600 г., когда исчезновение видов начали подтверждать документально, на Земле вымерло 94 вида птиц и 63 вида млекопитающих. Гибель большинства их связана с деятельностью человека (рис. 1).

|

|

| Рис. 1. Сокращение численности китов |

Прямое воздействие (преследование, истребление, переселение, разведение) испытывают промысловые животные, которых добывают ради меха, мяса, жира и т. п. В результате численность их снижается, отдельные виды исчезают.

К прямым воздействиям человека на животных относится их гибель от ядохимикатов, применяемых в сельском хозяйстве, и от отравления выбросами промышленных предприятий.

Косвенное влияние человека на животных проявляется из-за изменения среды обитания при вырубке лесов, распашке степей, осушении болот, сооружении плотин, строительстве городов, поселков, дорог и т. д.

В нашей стране для сохранения редких и исчезающих видов организуют заповедники, заказники, животных расселяют в районы их былого распространения, подкармливают, создают укрытия и искусственные гнездовья, охраняют от хищников и болезней. При очень низкой численности животных разводят в неволе (питомниках и зоопарках), а затем выпускают в подходящие для них условия.

Система охраны диких животных складывается, с одной стороны, из мер по охране самих животных от прямого истребления, гибели от стихийных бедствий, а с другой из мер по сохранению их среды обитания. Охрана самих животных осуществляется законами об охоте. Они предусматривают полный запрет охоты на редкие виды и ограничение сроков, норм, мест и способов добычи на другие промысловые виды.

Рациональное использование запасов промысловых животных не противоречит их охране, если основано на знаниях их биологии.

Известно, что в популяциях животных существует определенный резерв неразмножающихся особей, они способны повысить плодовитость при низкой численности и обилии корма. Можно добиваться благополучия популяций промысловых животных, поддерживая определенное соотношение половых и возрастных групп, регулируя численность хищных животных.

Охрана охотничьих угодий основана на знании условий обитания, необходимых для жизни промысловых видов, наличии укрытий, подходящих мест для устройства гнезд, обилии корма. Часто оптимальными местами для существования видов служат заповедники и заказники.

Реакклиматизация вида это его искусственное расселение в районах былого распространения. Она часто бывает успешной, так как при этом вид занимает свою прежнюю экологическую нишу. Акклиматизация новых видов требует большой предварительной подготовки, в том числе составления прогнозов их влияния на местную фауну и возможную роль в биоценозах.

Вопросы. 1. В чем вы видите свое посильное участие в охране животных?

2. Объясните, почему в последнее время вокруг городов и поселков так мало шмелей. Какими мерами можно увеличить их численность? 3. Как можно привлечь насекомоядных и хищных птиц в городские парки и скверы? Нужно ли это делать и зачем? Есть ли какие-либо ограничения в привлечении птиц? 4. Назовите редких животных Нижегородской области. Какие меры по их охране вам известны?

ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ И КАТАСТРОФ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

Экологический кризис это нарушение естественных природных процессов в биосфере, в результате которого происходят быстрые изменения окружающей среды. Возникает напряжение во взаимоотношениях между человечеством и природой, связанное с несоответствием объема потребления природных компонентов человеческим обществом и ограниченными ресурсно-экологическими возможностями биосферы. При этом важно обратить внимание на различия в масштабах между глобальным, общим для биосферы экологическим кризисом и локальными или региональными экологическими нарушениями и локальными экологическими катастрофами.

Нарастание современного экологического кризиса во взаимоотношениях природы и общества связывают с научно-технической революцией. При этом кризисные ситуации, возникающие из-за истощения природных ресурсов, успешно разрешаются совершенствованием технологий добычи, транспортировки, переработки традиционных природных ресурсов, открытием и использованием новых, а также изготовлением синтетических материалов.

Более грозные свидетельства нарастания общего экологического кризиса во взаимоотношениях общества и природы связаны с деградацией естественных природных экосистем, вызванной чрезмерной антропогенной нагрузкой на них, ростом народонаселения и загрязнением окружающей среды.

Экологические катастрофы разного масштаба возникают в результате химического загрязнения окружающей среды. Так, последствием загрязнения атмосферы фреонами стало разрушение защитного озонового экрана.

Как правило, люди предпринимают меры, чтобы сократить масштабы локальных и региональных экологических катастроф, предотвратить их развитие. Для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и экологического бедствия в России применяются определенные критерии. Эти критерии были утверждены Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ в 1992 г. На их основе проводят регулярные наблюдения и контроль за состоянием окружающей среды, чтобы определить изменения, вызванные антропогенным воздействием. Такие регулярные контрольные наблюдения называют мониторингом. Различают экологический мониторинг 1) природных сред: воздушной, поверхностных вод и водных экосистем, геологической среды и наземных экосистем; 2) природных ресурсов.

Целями мониторинга состояния природных сред являются следующие:

— оценка современного состояния;

— определение масштабов изменений природных условий в результате хозяйственной деятельности;

— исследования тенденций многолетних изменений экологического состояния территорий.

Мониторинг природных ресурсов включает наблюдение и контроль за состоянием атмосферного воздуха, водных, земных, минерально-сырьевых и биологических ресурсов.

В России создана сеть станций по наблюдениям за состоянием окружающей среды. Так, в системе Росгидромета наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводят 710 станций, в том числе в 260 городах. Контрольно-наблюдательная сеть других ведомств включает еще 50 станций. В составе Государственной службы наблюдений за состоянием атмосферного воздуха действуют также специализированные подсистемы мониторинга, в частности станции в биосферных заповедниках. На территории РФ развернута система Государственного мониторинга геологической среды, которая включает блок «Подземные воды», имеющий 15 тыс. наблюдательных пунктов, размещенных во всех регионах страны. Государственный мониторинг водных объектов проводится на 4 тыс. пунктах на разных водоемах: морях, реках, озерах, водохранилищах. В соответствии с Законом РФ «Об охране окружающей среды» (2002 г.) мониторингом руководит Государственная служба наблюдений за состоянием окружающей природной среды Госгидромета.

В конце XX столетия мировая цивилизация вступила в такой этап своего развития, когда на первое место выдвинулись проблемы выживания и самосохранения человечества, сохранения благоприятной для жизни окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Современный этап развития человечества обнажил проблемы, связанные с ростом населения Земли, противоречия между традиционным хозяйствованием и нарастающим темпом исполнения природных ресурсов (в том числе исчерпаемых), загрязнением биосферы промышленными отходами и ограниченными ее возможностями к их нейтрализации.

Вопросы. 1.С чем связано учащение кризисных ситуаций во взаимоотношениях общества и природы? 2. Как, по-вашему мнению, можно разрешить кризисные ситуации во взаимоотношениях общества и природы при использовании лесных ресурсов на локальном уровне? 3. Для чего нужен мониторинг состояния окружающей среды? Как он осуществляется? 4. Какие индикаторы изменений окружающей природой среды используются в мониторинге? Кто его организует и проводит? 5. Почему действенные меры по сохранению окружающей природной среды невозможны без международного сотрудничества?