Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 с. Эльхотово Кировского района Республики Северная Осетия-Алания

Литературный вечер, посвященный

185-летию со дня рождения

Николая Семеновича Лескова

Подготовила учитель русского языка и литературы:

Зарина Алимбековна Дзиова

Эльхотово 2016 год

Цели:

познакомить с биографией и творчеством писателя;

познакомить с сюжетом сказа «Левша»;

развивать умение работы с текстом;

заинтересовать необычностью повествования;

воспитывать чувство патриотизма.

Оборудование: мультимедийная доска, книжная выставка, иллюстрации к сказу «Левша», портрет Лескова.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ:

Инсценировка.

В класс входят четверо учащихся. С возмущением говорит 1-ый:

- И зачем нас здесь собирают, да еще и после уроков?!

-Ты что, не понял, будет литературный вечер, посвященный … какому-то писателю… Забыл, как его зовут,- говорит ему 2-ой.

- Да вот же, на доске все написано: «Литературный вечер, посвященный 185-летию со дня рождения Н.С. Лескова», - поясняет 3-ий.

- Смотрите, сколько книжек, - 4-ый обращает внимание всех на книжную выставку.

- Это все написал он?! – удивляется 1-ый.

- Видимо, да… О-гоо! «Зверь» (рассказ Лескова - прим. учителя). Ну-ка, что тут интересного...? - 4-ый берет в руки книгу «Зверь» и читает из него отрывок: «В имении дяди был огромный каменный дом, похожий на замок. Это было некрасивое и даже уродливое двухэтажное здание с круглым

куполом и с башнею, о которой рассказывали страшные ужасы. Там когда-то жил

сумасшедший отец нынешнего помещика. Всего ужаснее было то, что

наверху этой башни, в пустом, изогнутом окне были натянуты струны, то есть

была устроена так называемая "Эолова арфа". Когда ветер пробегал по струнам

этого своевольного инструмента, струны эти издавали сколько неожиданные,

столько же часто странные звуки, переходившие от тихого густого рокота в

беспокойные нестройные стоны и неистовый гул, как будто сквозь них пролетал

целый сонм, пораженный страхом, гонимых духов. В доме все не любили эту арфу

и думали, что она говорит что-то такое здешнему грозному господину и он не

смеет ей возражать, но оттого становится еще немилосерднее и жесточе... Было

несомненно примечено, что если ночью срывается буря и арфа на башне гудит

так, что звуки долетают через пруды и парки в деревню, то барин в ту ночь не

спит и наутро встает мрачный и суровый и отдает какое-нибудь жестокое

приказание, приводившее в трепет сердца всех его многочисленных рабов.»

- А вот «Пугало». Не смотрели фильм ужасов под таким названием? Посмотрим. Что здесь такого…. – 1-ый берет книгу в руки и читает отрывок из рассказа «Пугало»: «В деревне у меня сразу же завелись обширные и любопытные знакомства с крестьянами. Пока отец и мать были усиленно заняты устройством своего хозяйства, я не терял времени, чтобы самым тесным образом сблизиться с взрослыми парнями и с ребятишками, которые пасли лошадей

Сильнее всех моими привязанностями овладел, старый мельник,

дедушка Илья - совершенно седой старик с пребольшими чёрными усами. Он более

всех других был доступен для разговоров.

Опытный ум дедушки открывал мне полный таинственной прелести мир, который был совсем мне,

городскому мальчику, неизвестен. От Ильи я узнал и про домового, который

спал на катке, и про водяного, который имел прекрасное и важное помещение

под колёсами, и про кикимору, которая была так застенчива и непостоянна. Меньше всех дедушка знал про лешего.

Все эти живые и занимательные истории имели тогда для меня полную

вероятность. По крайней мере, когда я

однажды заглянул с большим риском в толчейный амбар, то глаз мой обнаружил

такую остроту и тонкость, что видел сидевшую там в пыли кикимору. Она была

неумытая, в пыльном повойнике и с золотушными глазами. А когда я, испуганный

этим видением, бросился без памяти бежать оттуда, то другое моё чувство -

слух - обнаружило присутствие лешего. Я не могу поручиться, где именно он

сидел, - вероятно, на какой-нибудь высокой раките, но только, когда я бежал

от кикиморы, леший во всю мочь засвистал на своей зеленой дудке и так сильно

прихватил меня к земле за ногу, что у меня оторвался каблук от ботинки.

Едва переводя дух, я сообщил всё это домашним и за своё чистосердечие

был посажен в комнате читать священную историю.»

- Смотрите «Неразменный рубль». Интересно, какой курс рубля у Лескова? Сейчас узнаем… - 3-ий берет книгу в руки и читает отрывок из рассказа «Неразменный рубль»: «Раз, во время моего детства, няня, укладывая меня спать в рождественскую ночь, сказала, что у нас теперь на деревне очень многие не спят, а гадают, рядятся, ворожат и, между прочим, добывают себе "неразменный рубль". Она распространилась на тот счет, что людям, которые пошли добывать неразменный рубль, теперь всех страшнее, потому что они должны лицом к лицу встретиться с дьяволом на далеком распутье и торговаться с ним за черную кошку; но зато их ждут и самые большие радости... Сколько можно накупить прекрасных вещей за беспереводный рубль! Что бы я наделал, если бы мне попался такой рубль! Я знал, что на свете бывают пряники желтые, с патокою, и белые пряники с мятой, бывают орехи простые и каленые. Я не мог всех перекупить, потому что мне давали на мои расходы простой серебряный рубль, а не беспереводный. Но няня нагнулась надо мною и прошептала, что нынче это будет иначе, потому что беспереводный рубль есть у моей бабушки, и она решила подарить его мне, но только я должен быть очень осторожен, чтобы не лишиться этой чудесной монеты, потому что она имеет одно волшебное, очень капризное свойство.

- Какое? - спросил я.

- А это тебе скажет бабушка. Ты спи, а завтра, как проснешься, бабушка

принесет тебе неразменный рубль и скажет, как надо с ним обращаться.»

- Нам бы всем такой рубль… - говорит со вздохом 4-ый.

- «Смех и горе». Как раз в тему о рубле… А что внутри? Почитаем…

2-ой берет в руки книгу «Смех и горе» и читает отрывок:

«Подарки рано утром подвешивались на лентах под

пологами детских кроваток. Каждый украшался веткою вербы и крылатым херувимом... Дети были уверены, что вербные подарки им приносит сам этот вербный херувим или, как они его называли, "вербный купидон".

Об этих подарках и зашла теперь речь: все находили, что подарки -

прекрасный обычай, который оставляет в детских умах самые теплые и

поэтические воспоминания; но дядя мой, Орест Маркович, человек

необыкновенно выдержанный и благовоспитанный, вдруг горячо запротиворечил и стал настаивать, что все сюрпризы вредны и не должны иметь места при воспитании нигде, а тем паче в России.

- Потому, - продолжал дядя, - что здесь и без того что ни шаг, то

сюрприз, и притом самый скверный; так зачем же вводить детей в заблуждение и приучать их ждать от внезапности чего-нибудь приятного? Я допускаю в виде сюрприза только одно - сечь ребенка. Все переглянулись; кое-кто улыбнулся.

- Это и понятно, что Оресту Марковичу неприятно говорить о детях и о

детстве, - сказала хозяйка. - Старые холостяки не любят детей.

- Опять должен вам возражать, - отвечал дядя. - Детей я люблю, а сюрпризы для них считаю вредными, потому что это вселяет в них ложные надежды и мечтания. Надо приготовлять детей к жизни сообразно ожидающим их условиям, а так как жизнь на Руси чаще всего

самых лучших людей ни за что ни про что бьет, то в виде сюрприза можно только разве бить и наилучших детей и то преимущественно в те дни, когда они заслуживают особой похвалы».

Тут входит учитель. Ребята здороваются.

Учитель:

- Здравствуйте, ребята. Я очень рада, что вы пришли на наше мероприятие, посвященное 185-летию талантливого русского писателя Николая Семеновича Лескова. Занимайте свои места. Очень надеюсь, что вы не останетесь равнодушными к творчеству этого человека и получите наслаждение, познавая и открывая для себя новое имя в литературе. Итак, мы приступаем к знакомству с интереснейшим русским писателем.

II. Биография Н.С. Лескова.

Слово учителя.

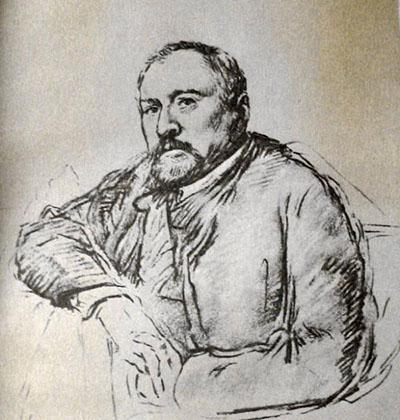

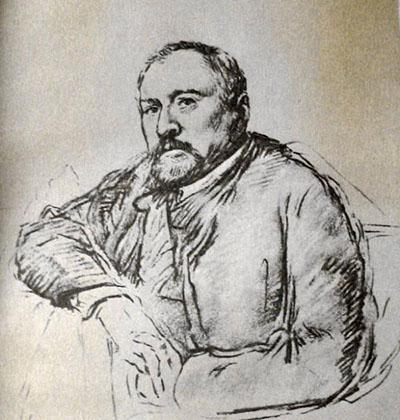

Из черной рамы смотрит мне в глаза,

Глазами жадными лицо Лескова,

Как затаенная гроза,

В изображенье умного Серого.

Перед нами портрет Николая Семеновича Лескова, который изобразил знаменитый русский художник Серов за год до смерти писателя. Сегодня эта картина находится в Третьяковской галерее. Говорят, что сам Третьяков в свое время просил Лескова не отказать Серову и согласиться позировать. Как видим, получился шедевр. Всмотритесь в это лицо: думающий, небезразличный взгляд; глубокие, умные, честные, добрые глаза… Это глаза человека, способного испытывать такие чувства, как сострадание, душевную боль, любовь к окружающим, к народу… Вот оно последнее, ключевое слово «народ». Лев Николаевич Толстой называл Лескова «самым русским из наших писателей», имея в виду его понимание народа. Николай Семенович шире и глубже всех знал русский народ таким, каков он есть.

Родился Н.С. Лесков 4 февраля 1831 года в с. Горохово Орловского уезда… А дальше я предоставляю слово учащимся, которые познакомят вас с автобиографичными воспоминаниями писателя.

Из воспоминаний Лескова (читают ученики):

«По происхождению я принадлежу к потомственному дворянству Орловской губернии, но дворянство наше молодое и незначительное, приобретено оно моим отцом. Род наш собственно происходит из духовенства, и тут за ним есть своего рода почетная линия. Мой дед, священник Дмитрий Лесков, и его отец, дед и прадед – все были священниками в селе Лесках, которое находится в Орловской губернии. От этого села Лески и вышла наша родовая фамилия – Лесковы…

Отец мой, Семен Дмитриевич Лесков, «не пошел в попы», а пресек свою духовную карьеру по окончании курса наук в Севской семинарии. Это, говорили, будто очень огорчило деда и едва ли не свело его в могилу…

Выгнанный дедом из дома за отказ идти в духовное звание, отец мой бежал в Орел с сорока копейками меди, которые подала ему его покойная мать «через задние ворота»…

С сорока копейками отец пришел в Орел, где был взят в дом местного помещика, у которого учил детей, и должно быть, успешно, потому что его «переманул» к себе другой помещик Михаил Андреевич Страхов.

На месте учителя в доме Страхова отец обратил на себя внимание своим прекрасным умом и честностью, которая составляла отменную черту всей его многострадальной жизни…

Я родился 4 февраля 1831 года Орловского уезда в селе Горохове, где жила моя бабушка, у которой на ту пору гостила моя мать…

Жили мы в крохотном домике, который состоял из одного большого крестьянского сруба, оштукатуренного внутри и покрытого соломой…

В деревне я жил на полной свободе, которой пользовался как хотел. Сверстниками моими были крестьянские дети, с которыми я и жил, и сживался душа в душу. Простонародный быт я знал до мельчайших подробностей…

За Страховым была замужем родная сестра моей матери, Наталья Петровна, большая красавица…

Плодом супружества Страхова и моей тетки были три дочери и трое сыновей, из которых двое были немного меня старше, а третий ровесник. И так как для их воспитания в доме были русский, французский и немецкий учителя, а мои родители ничего такого держать для меня не могли, то я жил у Страховых почти до восьми лет, и это послужило мне в пользу: я был хорошо выдержан, то есть умел себя вести в обществе прилично, не дичился людей и имел пристойные манеры – вежливо отвечал, пристойно кланялся и рано болтал по-французски.

Но зато с этими благоприятностями для моего воспитания в душу мою вкрались и некоторые неблагоприятности: я рано почувствовал уколы самолюбия и гордости, в которых у меня выразилось большое сходство с отцом. Я был одарен, несомненно, большими способностями, чем мои двоюродные братья, и что тем доставалось в науках с трудностями, то мне шло нипочем. Немецкий учитель Кольберг имел неосторожность поставить это на вид тетке, и я стал замечать, что мои успехи были ей неприятны.

Дело в том, что по докладу неосторожного, но честного Кольберга меня за благонравие и успехи хотели «поощрять». Для этого раз вечером собрали в гостиную всех детей. Это было в какой-то праздник, и в доме случилось много гостей с детьми почти равного возраста…

Мне велели подойти к столу и получить присужденную мне семейным советом награду, что я и исполнил, сильно конфузясь, тем более что замечал какие-то неодобрительные усмешки у старших, а также и у некоторых детей, коим, очевидно, была известна затеянная против меня злая шутка.

Вместо похвального листа мне дали объявление об оподельдоке, что я заметил уже только тогда, когда развернул лист и уронил его при общем хохоте.

Эта шутка возмутила мою детскую душу, и я не спал всю ночь, поминутно вскакивал и спрашивал: «За что, за что меня обидели?»

С тех пор я ни за что не хотел оставаться у Страховых и просил бабушку написать отцу, чтобы меня взяли. Так и было сделано, и я стал жить в нашей бедной хибарке, считал себя необыкновенно счастливым, что вырвался из большого дома, где был обижен без всякой с моей стороны вины.

Но зато, однако, мне негде было более учиться, и я снова теперь возвращаюсь к тому, что меня отвезли в Орловскую гимназию…

Я скучал ужасно, но учился хорошо, хотя гимназия…велась из рук вон плохо, дурно…

Ездил я домой в год три раза: на летние каникулы, на святки и на страстной неделе с Пасхою. При этой последней побывке мы с отцом всегда вместе были – что мне доставляло особенное удовольствие, так как в это время бывает распутица и мы ездили в церковь верхом».

Интересные факты из жизни Н.С. Лескова (дополняется сообщение учащихся учеником).

А вы знаете, что учеба Николая Семеновича в гимназии не задалась? Николай ненавидел рутину, зубрежку и казенщину, и после пяти лет обучения он получил вместо аттестата справку об окончании всего двух классов гимназии, потому что отказался от несправедливой переэкзаменовки в четвертый класс. Всё бы ничего, но эта злополучная справка закрывала для Николая дальнейшую возможность обучения.

Кроме этого, вам известно, что Лесков был убежденным вегетарианцем? Он относил себя к тем, кто соблюдает вегетарианство из чувства жалости к убитым животным. Николай Семенович даже выдвинул идею создания вегетарианской поваренной книги России. Но эта идея породила в прессе шквал насмешливых статей, Лескова обвиняли в нелепости предложения, однако в 1894 году книга все же вышла в свет.

А еще Лесков очень ценил и тщательно изучал богатую стихию народной речи. Свои произведения он украшал неологизмами собственного сочинения, жаргонными словечками и народными выражениями. Например, вместо «микроскоп» Николай Семенович писал «мелкоскоп», вместо «таблица умножения» - «долбица умножения» и многое другое.

Незадолго до смерти Лесков составил и издал полное собрание своих сочинений в 12 томах. Издание было молниеносно распродано и принесло писателю не только значительный гонорар, но и писательский успех. Но с успехом было связано и горькое происшествие. Шестой том, содержавший в себе церковные произведения писателя, был задержан по настоянию цензуры. Эта весть настигла писателя на лестнице типографии и стала причиной первого тяжелого сердечного приступа.

4. Слово учителя:

- Действительно, учеба в гимназии не задалась. Вот как вспоминает Лесков об учебе: «Кто нас учил и как нас учили – об этом смешно вспоминать… В орловской гимназии классные комнаты были до того тесны, духота была страшная, и мы сидели решительно один на другом. В числе наших учителей был Василий Александрович Функендорф, который часто, приходя в класс, засыпал, склоняя голову на стол, то вскакивая с линейкой в руках, бегал по классу, колотя нас кого попало и по какому попало месту». Неудивительно, что Лесков оставил гимназию, так и не закончив курса.

Со свидетельством об окончании всего двух классов в июне 1847 года Николай поступил на службу в ту же палату уголовного суда, где работал его отец, на должность канцелярского служителя 2-го разряда. После смерти отца от холеры (в 1848 году), Николай Семёнович получил очередное повышение по службе, став помощником столоначальника Орловской палаты уголовного суда, а в декабре 1849 года по собственному прошению — перемещение в штат Киевской казенной палаты. Он переехал в Киев, где жил у своего дяди С. П. Алферьева.

В 1857 году Лесков уволился со службы и начал работать в компании мужа своей тетки А. Я. Шкотта (Скотта) «Шкотт и Вилькенс». В предприятии, которое (по его словам) пыталось «эксплуатировать всё, к чему край представлял какие-либо удобства», Лесков приобрёл огромный практический опыт и знания в многочисленных областях промышленности и сельского хозяйства. При этом по делам фирмы Лесков постоянно отправлялся в «странствования по России», что также способствовало его знакомству с языком и бытом разных областей страны. «…Это самые лучшие годы моей жизни, когда я много видел и жил легко», — позже вспоминал Н. С. Лесков.

В этот период (до 1860 года) он жил с семьей в селе Райском Городищенского уезда Пензенской губернии.

Некоторое время спустя, однако, торговый дом прекратил своё существование и Лесков летом 1860 года вернулся в Киев, где занялся журналистской и литературной деятельностью. Через полгода он переехал в Петербург и остановился у И. В. Вернадского.

Творческое наследие Н.С. Лескова.

Слово учителя:

- В начале своей творческой деятельности Лесков писал под псевдонимом М. Стебницкий. Псевдонимная подпись «Стебницкий» впервые появилась 25 марта 1862 года под первой беллетристической работой — «Погасшее дело». Лесков начал печататься сравнительно поздно, на двадцать девятом году жизни, поместив несколько заметок в газете «Санкт-Петербургские ведомости». Не смотря на это, имя Лескова стояло в одном ряду с такими известными писателями, как Толстой, Тургенев, Гоголь, Гончаров. Творческое наследие Николая Семеновича заключено в 12 томах собрания сочинений. Среди его творений: «Очарованный странник», «Леди Макбет Мценского уезда», «Человек на часах», «Соборяне», «Тупейный художник», «Некуда», «Зверь» … … продолжать можно до бесконечности. А мы сегодня с вами остановимся на, пожалуй, самом любимом народом произведении Лескова «Левша».

2. Знакомство с сюжетом сказа.

Подготовленные учащиеся передают сюжет «Левши», пользуясь иллюстрациями.

Учитель: - Сказ Лескова вызвал отклик известных иллюстраторов, обратимся и мы к иллюстрациям. Перед вами иллюстрация, которая была расположена со страничным заглавием книги.

– Почему художник изобразил в заглавии портрет Левши?

– Как вы думаете, какие черты характера и внешности отображены?

– За каким делом изображен Левша?

– Что говорит о том, что Левша делает «посрамительную для аглицкой нации» работу? Какие инструменты изображены на рабочем столе мастера? Почему на столе нет микроскопа?

– Но свое произведение Лесков начал не с истории о Левше. Давайте прочитаем начало произведения.

– Какие чувства вы испытываете, читая эти строки?

Отблеск русской славы окрашивает повествование: Россия – держава-победительница, русские воины в Отечественной войне 1812 года не только свое Отечество защитили, но и народам Европы освобождение принесли. Есть чем гордиться! Восхищаться! Есть чем подкрепить чувство национальной гордости. Можно представить себе, какое чувство гордости испытывает русский император, путешествуя по Европе.

– Как проявляет себя Александр I во время поездки? Соответствует ли это нашим читательским ожиданиям?

- Многие сцены в произведении заставляют улыбнуться. Часто ли вы улыбались, читая «Левшу»? Может, расскажете запоминающийся эпизод?

- Вы знаете, что сегодня тоже есть мастера, подобные нашему Левше. С ними и их работами мы сейчас познакомимся. (Материалы презентации).

- Лесков был глубоко убежден в том, что ни один русский город не может существовать, если в нем нет хотя бы трех праведников. Кто они, праведники, что это за люди? По Лескову праведники – люди, прожившие жизнь, «не солгав, не обманув, не слукавив, не огорчив ближнего и не осудив пристрастного врага». А еще праведник – всегда патриот. Кто является в сказе праведником? Аргументируйте свой ответ.

- Мы затронули тему патриотизма и невольно вспомнились строки орловского поэта Александра Бельского:

Дух вырос беспримерный

У тихих окских волн,

Своим осмыслен временем

Наполовину он.

С неправдой социальной

Художник был в борьбе,

Когда Левшу писал он,

Писал он о себе.

Рассказчик очарованный,

Великий фантазер,

Он и волшебник слова,

И слов гипнотезер.

И силы в нем такие,

И в нем талант такой –

Талант любить Россию,

Любить народ родной.

А теперь я приглашаю вас совершить путешествие в город Орел - город детства и юности Н.С.Лескова. Мы пройдем по местам, связанным с жизнью «самобытнейшего писателя русского», посетим дома, в которых он жил или бывал…

Путешествие в город Орел иллюстрируется материалами презентации.

– Итак, мы в родном городе Лескова – Орле, основанном у слиянии рек Оки и Орлик еще в 16 столетии Иваном Грозным как крепость, которая должна была защищать подступы к Москве. Страстный патриот родных мест, Лесков до глубины души любил и гордился своей малой Родиной.

- Это дом на Третьей Дворянской улице, где когда-то жил писатель, сейчас здесь дом-музей Н.С.Лескова. Мы можем побывать в его рабочем кабинете, тщательно воссозданном по фотографии, сделанной 5 марта 1895 года. Кабинет отразил не только вкусы, пристрастия, но и характер своего хозяина. Комната пестрая, яркая, своеобразная. Многочисленные старинные часы, которыми уставлена и увешана его комната, перекликаются каждые четверть часа. Бесчисленные портреты, картины в снимках и оригиналах, длинный, узкий образ Божьей Матери, висящий посреди стены – все это пестрело перед глазами со всех сторон. На столах – множество разноцветных ламп, масса безделушек, отдельно в маленьком футляре, простое, все испещренное отметками и заметками, Евангелие.

- Здесь находится здание мужской гимназии.

В Орле, был поставлен памятник Лескову, который не перестает восхищать орловцев и гостей города. В центре – фигура писателя, отлитая в бронзе. «Умный, темпераментный, с колючими черными глазами, с душой сложной и причудливой, полной бунтующих страстей» – таким виделся Лесков современникам, таким изобразили его создатели памятника. А вокруг, поднятые на колоннах на высоту человеческого роста, оживают лесковские герои.

Среди них и знакомый нам тульский оружейник Левша, он колдует над наковальней с молоточком в левой руке. Сам герой показан как раз в тот момент, когда сумел подковать удивительную заводную блоху из «аглицкой вороненой стали, сработанной в Лондоне». Колонна, на которую поднят Левша, единственная в ансамблевой композиции памятника имеет красивую кружевную резьбу. Это и понятно: Левша – олицетворение талантливости нашего народа. Место, где возводили памятник, выбрано не случайно. Эта часть города связана с жизнью и творчеством Лескова.

Последние пять лет своей жизни Лесков тяжело страдал от постоянных приступов астмы. 21 февраля 1895 года писатель скончался. Похоронен Лесков на Волковом кладбище в Санкт-Петербурге.

Заключительное слово.

– Итак, ребята, сегодня мы познакомились с талантливым русским писателем, Н.С.Лесковым, попытались проникнуть в мир его героев, начали вести разговор о тульском мастере. Хочется верить, что герои Лескова найдут отклик в вашей душе.