Министерство образования Иркутской области

МОУ Усть-Ордынская средняя общеобразовательная школа №1 имени В.Б.Борсоева

Международный фестиваль - конкурс

«Экологический фольклор народов мира»

«Морин -буряадай эрдэни»

«Лошадь - драгоценность бурята»

Подготовила: Богомолова Татьяна Юрьевна

учитель географии и биологии

п.Усть-Ордынский

2015

Цель: показать, что значила лошадь для бурята – кочевника, об их отношениях к этим самым миролюбивым и безотказным животным; проследить, как изображен образ коня в бурятском фольклоре.

Задачи внеклассного мероприятия:

- показать значение лошади в жизни бурятского народа;

- прививать любовь и уважение к культуре, литературе, традициям и обычаям народа;

- формировать чувство гордости национальной культурой;

- воспитывать бережное отношение к природе родного края.

Ход мероприятия.

Звучит бурятская мелодия

Учитель: Здравствуйте, дорогие ребята!

Приветствую вас с пожеланиями счастья

И добра, чтобы помнить и возродить

Наши добрые, светлые традиции

Человек – маленькая песчинка в космосе бытия, волей причудливой эволюции попав в этот суровый мир, всегда стремился к каким – то достижениям. Он всегда хотел быть выше, быстрее и лучше всех других живых существ – бегать, прыгать, летать, завоевывать новые пространства. Встретив когда–то на древних равнинах дикую лошадь, он сначала познакомился с ней, затем приручил, потом робко взобрался на неё, а после уже плотно оседлал и с тех пор не расстаётся со своим верным другом и компаньоном.

Сейчас у человека другие игрушки, которые мчат его быстрее, выше и дальше. Но иногда он должен остановиться и вспомнить, с чего начался этот стремительный полёт.

История домашней лошади насчитывает около шести тысяч лет. Золотой век её прошёл. Это время осталось в песнях и сказаниях народа. Несмотря на развитие науки и техники, лошадь по-прежнему незаменима под седлом, в упряжке, в геологической разведке, на кумысной ферме, в медицине, в спорте и туризме.

Лошадь не заменишь ничем. Ни с чем не сравнишь тот восторг, с которым ты в очередной раз вспрыгиваешь в седло.

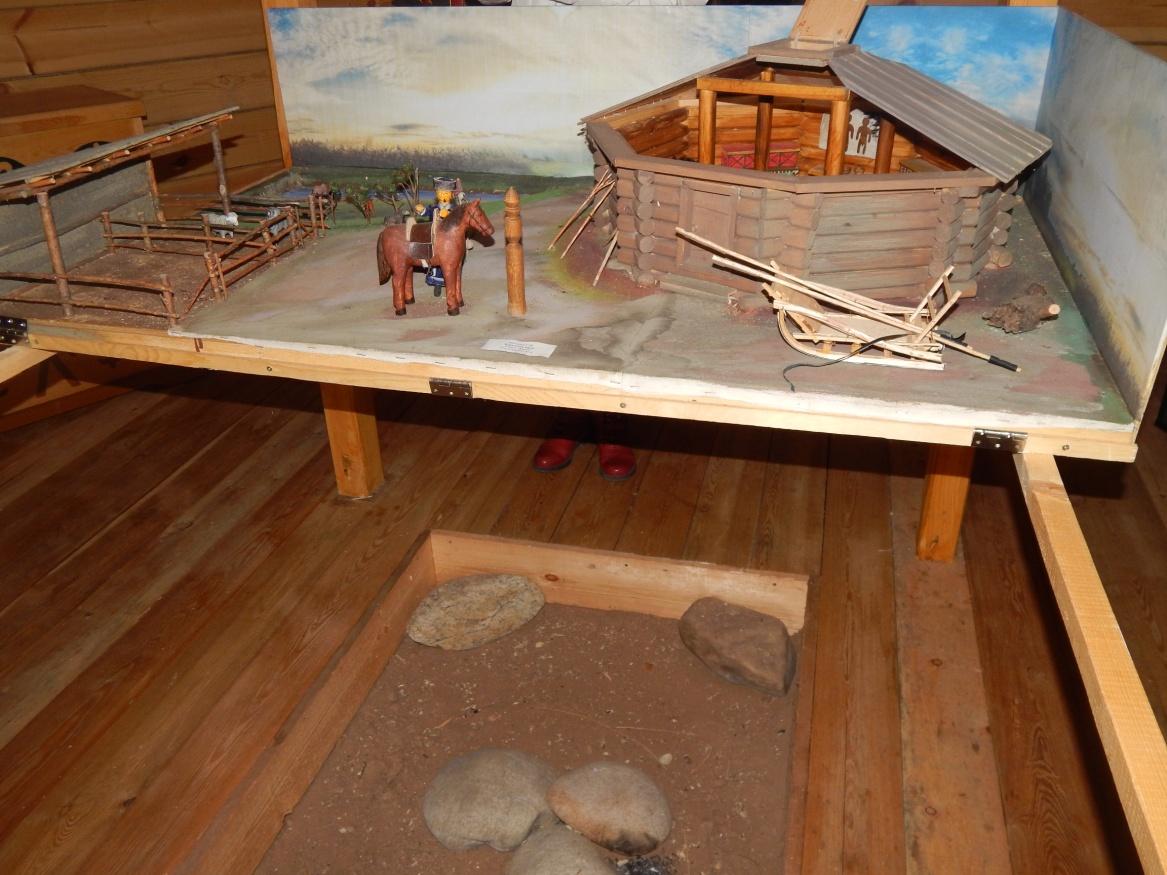

Сегодня, в выставочных залах Усть-Ордынского Национального центра художественных народных промыслов мы прикоснемся к своим истокам.

Значение коня в жизни бурятского народа.

Основным занятием бурят в древности было скотоводство. Бурятские племена постоянно кочевали в поисках пастбищ для скота. Лошадь давала мясо и молоко, служила основным средством передвижения, ее легче было содержать на подножном корме. Богатые семьи владели многочисленными конскими табунами.

В жизни кочевника лошадь испокон веков была надежной и верной опорой во всех его делах. С древних времен буряты, особенно мужчины, с благоговением относились к коню, считая его своим лучшим другом, ставили его наравне с женой. Коня сравнивали с драгоценностью. Буряты верили, что с рождением сына-батора в это же время (час, минуту) рождается аргамак (конь), предназначенный для него. В далекой древности буряты, прося у богов сына приносили им в жертву коня. Этот конь со специальной ленточкой «сэтэр» гулял на свободе до своей естественной смерти. На нем никто не ездил и его не привлекали к работе. (слайды 3-5)

Выступление Банаевой В.А – ведущего методиста ЦХНП

Морин-хуур - это струнный смычковый музыкальный инструмент монгольского происхождения, распространён в Монголии, регионально на севере Китая (в первую очередь район Внутренняя Монголия) и России (в Бурятии, Туве, Иркутской области и Забайкальском крае). Головка грифа морин- хуура традиционно изготавливается в виде головы лошади. Звук инструмента в монгольской поэзии сравнивается с лошадиным ржанием или с дуновением ветра в степи; в некоторых композициях звук инструмента имитирует ржание. Одна из монгольских легенд приписывает изобретение инструмента мальчику по имени Сухэ. После того, как злой хан убил любимую белую лошадь Сухэ, дух лошади явился к мальчику во сне и велел ему сделать себе музыкальный инструмент из её тела, чтобы Сухэ и его лошадь по-прежнему оставались неразлучны. Согласно легенде, Сухэ создал первый морин хуур (матоуцинь), изготовив гриф из лошадиной кости, струны из конского волоса, обтянув деревянный корпус конской шкурой и вырезав головку грифа в форме лошадиной головы. (слайд 6)

Давайте послушаем как звучит этот уникальный инструмент.

Морин-хуур «Душа воина» (Приложение 2)

В 1999 году на базе нашего ОЦХНП была создана экспериментально-музыкальная лаборатория по возрождению народных музыкальных инструментов. Организатором, первооткрывателем и руководителем экспериментально-музыкальной мастерской с производственным, конструкторско-исследовательском обучающим комплексом был Гомбоев Балдан Чимитович. Мастером, претворяющим идеи и конструкторские разработки музыкальных инструментов, была Виноградова Надежда Дмитриевна. Мастерская имела надомный характер - небольшое помещение в ограде дома мастеров оборудовали необходимыми станками и инструментами, где и проходил весь творческий процесс. Были созданы опытные модели инструментов, которые прошли лабораторные испытания. В результате проведенного комплекса работ создана основа современного музыкального инструментария бурятских народных инструментов.

Балдан Чимитович широко известен и как композитор-песенник, автор более ста песен, среди которых многие стали популярными. Есть лирические песни, есть шуточные. Одна из его патриотических песен «Песня об Усть-Орде» (на слова Б. Дугарова), постоянно звучит в округе и стала его неофициальным гимном.

В 2002 году после смерти Балдана Чимитовича в выставочном зале ОЦХНП создан уголок памяти мастера. (слайды 7,8)

Гобелены из конского волоса

В произведениях устного народного творчества лошадь – лучший друг человека, верный спутник вдали от родины. В бурятских сказках добрый конь владеет человеческой речью, а в трудные и горестные дни печалится вместе с хозяином. Сила богатыря сравнивается с силой лошади, красота женщины – с красотой лошади. По представлениям древних бурят лошадь – создание высшего божества, конь – герой многих пословиц и поговорок. Есть, например, такие пословицы: «У бурят богатство – конь, у доброго коня – одна узда, у доброго и умного человека – одно слово». Высоко поэтизируется конь в бурятском народном эпосе «Абай Гэсэр»:

Копыто конское тут как тут,

Собирался он очень скоро,

Приготовился он умело,

С неба голубого и высокого

На землю ринулся смело –

Конь его, как птица, летит,

Звезды мелькают, в ушах свистит,

Не успела закрыться небесная дверь,

А под копытами уже земная твердь (слайд 9-10)

Увидеть эпизоды из бурятского народного эпоса "Гэсэр" можно на картинах молодого художника Ефима Осипова ( слайд 11)

Правда, краски и кисть он при этом не использует. Все его работы сотканы из конского волоса. Принцип его работы - не "мазок за мазком", а скорее "стежок за стежком". Мастерство, которым овладел молодой художник-самоучка, называется изготовление гобеленов - тканых картин. Гобелены делали ещё в Древнем Египте. А картины Ефима уникальны тем, что выполнены они из конского волоса. Конский волос является священным для бурят, очищает от дурной энергетики. Первые пробы Ефим проводил на своей родине, у родителей, в поселке Хадахан Нукутского района.

Сейчас творчество молодого художника стало семейным делом. Жена Екатерина, выпускницы Училища культуры и искусства Республики Бурятия, также увлекается плетением из конского волоса.

Мастер класс Осиповой Е.В.

Первоначальная обработка конского волоса начинается с мытья, сушки, затем сортировки и выборки каждого волоса по цвету, распушки, накручивания на веретено, затем смачивания клубков водой и снова сушки на несколько дней. Это только первый этап технической подготовки волоса к его использованию. Творческий замысел вначале воплощается в эскизе, затем переводится на картон натурального размера, закрепляемый на деревянном станке-раме, и лишь после этого над картонной основой натягиваются волосяные нити. Так начинается рождение гобелена.

Современные гобелены выполнены традиционным способом: подбором конского волоса бело-черной и серо-коричневой цветовой гаммы, объемной крученой нитью.

Мастер в процессе работы пользуется одновременно несколькими видами инструментов: бердечкой, челноком, иглами.

Для того чтобы точно и ясно понимать технические способы и приемы ручного плетения и ткачества волоса, нужно видеть процесс своими глазами, и невозможно описать словами все тонкости этой работы. На изготовление одного гобелена уходит как минимум полгода. Конский волос не красят, поэтому цвета только натуральные, главное тщательно подобрать оттенки. А их, как говорят мастера, у конского волоса более 25 тысяч.

Фактура волос отличается, будь она из гривы или из хвоста, но для работы требуются все. Конский волос не ест моль, а гобелены долго сохраняют первозданный вид, даже через 100 лет они выглядят как новые. (слайд 12-14).

Заключение.

Учитель:

Буряты, о чем бы ни вели речь, начинали с коня: сравнивали с конем жизнь и быстротекущие годы, те или иные факты и события, поступки человека, словом, «подъезжали на коне» к каждой интересующей их теме.

Так у бурят и песни нет такой,

В которой не был бы скакун воспет

Хотя б одной – единственной строкой!

Даже в старинных благоположеланиях (Урдунай Юроол) часто ставят коня с человеком на одну ступень:

Имей коня такого, чтоб в скачках был быстрейшим,

Имей такого сына, чтоб стал в борьбе сильнейшим!

Держи коня такого, чтоб гнаться за волками,

Расти такого сына, чтоб рассекал он камень!

В Бурятии бытует сутра «О достоинствах коня» (мориной шэнжын hудар). Краткое содержание ее:

1. Если зрачки лошади темно – красного цвета, значит, сердце ее богатырское. Она ничего не боится.

2. Если ноздри большие, значит, легкие маленькие. И это хорошо, ибо лошадь с большими легкими не годится для дальних расстояний.

3. Если уши тонкие, значит, почки небольшие, такая лошадь считается быстроходной.

4. Если у лошади грудь подобна львиной, холка, как у хайнака, - это признак хорошего скакуна.

Пожалуй, ни в одном из языков мира нет столько слов, имеющих отношение к лошади, как в бурятском.

Кони играли огромную роль в жизни и бурята, и поэтому образ этих удивительных животных остался в произведениях писателей и поэтов.

Рефлексия:

Ребята, что нового вы узнали на этом мероприятии?

Почему для бурята конь является драгоценностью?

Ресурсы:

1.В.Д.Бабуева.Материальная и духовная культура бурят Улан-Удэ, 2004г.

2.Баторов П.П. Сборник статей. г. Иркутск, 2006г.

3.Васильева М.С. Бурятские и русские природоохранительные традиции. Улан-Удэ, 2002г.

4.Гимн человеку, гимн земле «Абай Гэсэр», С. Чагдуров, г. Улан-Удэ, 1995г.

5.Зимин Ж.А. Краеведение. Усть-Орда, 1992г.

6.Козин С.А. Сокровенное сказание монголов. Улан-Удэ, 1990г.

7.Научное издание – Бурятский героический эпос «Аламжи Мэргэн», Новосибирск, «Наука»,1991г.

8.Преловский А, «Великий Гэсэр» (вариант улигершина Пёохона Петрова), Москва, 1999г.

9.Шаракшинова Н.О. Героико-эпическая поэзия бурят, г. Иркутск, 1987г.

10.Шерхунаев Р.А. Маншут Имегеев, певец «Гэсэра», г. Иркутск, 1993г.

4