СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

РАЗРАБОТКА ЗАДАНИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ СПО (на примере заданий по физико-математическим дисциплинам)

В данной работе рассмотрены основные принципы и приемы составления задач, направленные на формирование и оценку функциональной грамотности; их классификация, типы и методы решения; представлены примеры разработанных заданий с разбором решений.

Просмотр содержимого документа

«РАЗРАБОТКА ЗАДАНИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ СПО (на примере заданий по физико-математическим дисциплинам)»

Министерство образования, науки и молодёжной политики Республики Коми

Государственное профессионального образовательное учреждение

«Сыктывкарский торгово-экономический колледж»

Рассмотрено на заседании МО Утверждаю:

естественнонаучных дисциплин Зам. директора

Протокол № 8 Филиппов С.В.

От 18.04.2022 __________________

Руководитель МО «____»________2022г

Черепянская Н.Ф.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

РАЗРАБОТКА ЗАДАНИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ СПО

(на примере заданий по физико-математическим дисциплинам)

Автор:

Черепянская Надежда Федоровна,

преподаватель

2022г

Пояснительная записка 3

1. Теоретические основы формирования функциональной грамотности 5

2. Особенности заданий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности 7

3. Характер, структура и содержание заданий 9

по формированию функциональной грамотности обучающихся 9

4. Приемы конструирования и алгоритмы решения задач 13

для формирования и оценки функциональной грамотности 13

5. Примеры разработанных заданий 17

по формированию и оценке функциональной грамотности 17

6. Заключение 25

7. Источники информации 26

Приложения:

1. Методическая разработка внеклассного мероприятия «Интеллектуальное кафе «Кафедра Физмат «СТТТ»: https://disk.yandex.ru/d/bDobeEi9Kb3gkw

2. Методическая разработка муниципального конкурса по естественнонаучным дисциплинам «Игры разума»: https://disk.yandex.ru/d/DIAk3qMt4BWPbA

Функциональная грамотность – способность человека вступать в отношения с внешней средой, быстро адаптироваться и функционировать в ней. Функциональная грамотность обучающихся сегодня стала важнейшим показателем качества образования. Сегодня оценивается не академическая грамотность в области чтения, математики и естествознания, а сформированность функциональной грамотности.

Выпускник системы среднего профессионального образования (далее – СПО) должен быть грамотным, коммуникабельным, творческим, самостоятельным, легко адаптирующимся и конкурентноспособным, умеющим критически мыслить, способным применять полученные знания для решения задач и в жизни, и профессиональной деятельности. Достичь желаемого результата помогают современные методы и приемы, применение которых способствует развитию перечисленных выше компетенций.

В образовательном процессе должны создаваться условия, обеспечивающие возможность формирования функциональной грамотности обучающихся на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности, включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром, дальнейшего образования и успешной деятельности в профессиональной сфере.

Актуальность данной работы вызвана требованиями современной государственной образовательной политики и проблемами формирования функциональной грамотности у обучающихся в учреждениях СПО:

низкий уровень сформированности функциональной грамотности студентов;

не достаточные знания и умения педагогов в вопросах конструирования и составления заданий для формирования функциональной грамотности;

отсутствие системы последовательного и логичного процесса формирования функциональной грамотности обучающихся.

Гипотеза. Современному педагогу необходимо иметь возможность разобраться в принципах конструирования заданий, ему надо уметь самостоятельно их составлять в зависимости от развиваемой компетенции, контекста, дидактической единицы предметного содержания, индивидуальных особенностей обучающихся и т. д. Владение такими инструментами позволит готовому к переменам педагогу выходить на более высокий уровень качества образования.

В вопросе формирования функциональной грамотности можно выделить два направления:

1) ежедневная работа преподавателя в рамках учебного процесса;

2) дополнительные занятия для обучающихся в рамках внеурочной деятельности.

Важная роль в системе формирования функциональной грамотности студентов СПО принадлежит изучению курса математики и физики, поскольку универсальность математических и физических методов позволяет отразить связь теоретического материала с практикой на уровне формирования у студентов умений решать задачи, возникающие в жизненных и профессиональных ситуациях.

В данной работе рассмотрены основные принципы и приемы составления задач, направленные на формирование и оценку функциональной грамотности; их классификация, типы и методы решения; представлены примеры разработанных заданий с разбором решений.

Цель работы: создать на занятиях условия для формирования функциональной грамотности обучающихся.

Задачи:

1. Изучение и анализ информационных источников по проблемам формирования функциональной грамотности обучающихся.

2. Сконструировать и составить задания по естественнонаучным дисциплинам для формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся.

3. Разработать и организовать занятие по решению задач, способствующих формированию функциональной грамотности.

Развитие у обучающихся умения использовать свои знания и умения в повседневной жизни и профессиональной деятельности позволит выпускникам активнее и успешнее включиться во взрослую жизнь, занять устойчивую жизненную позицию, влиять на процессы, происходящие в обществе.

1. Теоретические основы формирования функциональной грамотности

Международное исследование PISA представляет функциональную грамотность в виде следующих составляющих [7]:

грамотность в чтении (читательская грамотность) — способность человека к пониманию письменных текстов и рефлексии на них, к использованию их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей, для активного участия в жизни общества;

грамотность в математике (математическая грамотность) — способность человека определять и понимать роль математики в мире, в котором он живет, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину;

грамотность в области естествознания (естественнонаучная грамотность) — способность использовать естественно-научные знания для выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью научных методов для получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы необходимы для понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для принятия соответствующего решения.

С 2012 года отдельным направлением оценки была включена финансовая грамотность, которая подразумевает знание и понимание финансовых понятий и финансовых рисков, а также навыки, мотивацию и уверенность, необходимые для принятия эффективных решений в разнообразных финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности и общества, а также возможности участия в экономической жизни.

С 2018 года в исследовании выделено еще направление — глобальные компетенции. Под глобальными компетенциями понимаются способности:

критически рассматривать с различных точек зрения проблемы глобального характера и межкультурного взаимодействия;

осознавать, как культурные, религиозные, политические, расовые и иные различия влияют на восприятие, суждения и взгляды людей;

вступать в открытое, уважительное и эффективное взаимодействие с другими людьми на основе разделяемого всеми уважения к человеческому достоинству.

Глобальные компетенции включают способность эффективно действовать индивидуально или в группе в различных ситуациях. Оцениваются также заинтересованность и осведомленность о глобальных тенденциях развития, управление поведением, открытость к новому, эмоциональное восприятие нового.

С 2021 года впервые исследованию подвергнется креативное мышление учащихся. Творческое мышление ― основа для появления нового знания, инновационных идей; привычка мыслить креативно всё заметнее влияет на общественное и духовное развитие, на развитие производства. Привычка размышлять и мыслить креативно ― важнейший источник развития личности обучающегося. Способность к креативному мышлению базируется на знаниях и опыте и может быть предметом целенаправленного формирования.

2. Особенности заданий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности

К особенностям заданий на формирование функциональной грамотности относится формулировка задач, входящих в комплексное задание. Формулировка точно указывает на деятельность обучающихся, а также на возможные источники информации, необходимые для успешной деятельности по выполнению задачи.

В качестве таких источников в рамках заданий предлагаются выдержки из статей, отчетов, инфографики, карты и другие материалы по рассматриваемому вопросу. В большинстве заданий информация в описании предложенной ситуации приводится в различной форме (текст, рисунок, диаграмма, схема, график, фотография, видео). Полученный ответ преподаватель анализирует и оценивает с учетом условий, приведенных в описании или изображении реальной ситуации.

Существенной особенностью информации к условию задания является ее возможная информационная избыточность или недостаточность. Формулировки задач, логически выстроенные в структуре задания, определяют ракурс для рассмотрения представленных фактов и требуют их сопоставления, отбора и интерпретации в процессе его выполнения. Решение каждой отдельной задачи предполагает обнаружение недостающих элементов, обеспечивающих информационную и смысловую целостность всего задания. Данные, необходимые для выполнения задания, необходимо добывать из разных частей текста.

В комплексное задание включены как задачи с готовыми ответами, из которых нужно выбрать верный, так и задачи, на которые необходимо дать свой краткий или полный обоснованный ответ. Как правило, задания состоят из нескольких задач различной сложности, которые относятся к одной и той же жизненной ситуации.

Несмотря на доступность части заданий, их формат остается для большинства педагогов новым, и вызывает затруднения при их конструировании, так как меняется смысловой акцент при постановке вопросов.

Традиционная система задач на развитие академической грамотности, которая реализуется в рамках предметного содержания, направлена на вооружение необходимым объемом знаний, умений и навыков и позволяет установить уровень усвоения предметного содержания. В контексте функциональной грамотности учебные задачи направлены на отработку тех умений обучающихся, которые способствуют их успешности и полной реализации себя как личности. Задания на функциональную грамотность позволяют определить уровень умений и навыков обучающихся применять академические знания в различных жизненных ситуациях (жизненные навыки).

Таким образом, особенность оценочных материалов, разработанных для выявления функциональной грамотности обучающихся - оценить способности применять полученные знания и умения в реальных жизненных ситуациях.

3. Характер, структура и содержание заданий

по формированию функциональной грамотности обучающихся

На основе сравнительной характеристики предметной и функциональной грамотности можно определить существенное отличие заданий на формирование функциональной грамотности — они моделируют реальную жизненную ситуацию. Разрешение практической ситуации (в реальной жизни и в учебном процессе) требует привлечения самых разных знаний и умений. Задания на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся носят интегративный характер.

Задания, направленные на развитие и оценивание функциональной грамотности, имеют определенный характер, структуру и содержание:

комплексный характер: структура задания предполагает ряд взаимосвязанных задач, выстраиваемых на основе комплекса информационных средств и предполагающих различные формы работы с информацией;

компетентностная ориентированность: предметные знания и умения становятся опорой, средством решения задач в реальных жизненных ситуациях;

контекстность: моделирует реальную, жизненную ситуацию в различных контекстах;

концептная ориентированность: конструируется на основе концептов с преимущественным использованием дедуктивного метода; ориентирует на нелинейное мышление.

Выполнение любого задания предполагает решение комплекса задач, отрабатывающих различные аспекты функциональной грамотности.

Поскольку задачи внутри комплексного задания предполагают работу с информацией, то их можно классифицировать по форме работы с информацией. Классификация задач представлена в таблице 1.

Таблица 1

Типы задач

для формирования функциональной грамотности обучающихся

при работе с информацией

| № | Тип задачи | Содержание |

| 1 | Задача-интерпретация

| Предполагает трактовку обучающимся информации об объекте, представленной в текстовой, графической форме (текстовая, графическая, символьная информация). Формулировка задачи предполагает распознавание объекта или рассмотрение его взаимосвязей с другими объектами. |

| 2 | Задача-сравнение | Предполагает использование приема сравнения — выделения сходных и различных свойств. Это может быть связано: с выделением среди других объектов объекта, обладающего конкретными характеристиками; с поиском качественного основания сравнения для нескольких объектов; с исключением элемента из ряда, не соответствующего имеющейся закономерности, или с добавлением недостающего в ряд; с использованием «третьего», хорошо известного объекта, на основании качественных свойств которого сравниваются остальные объекты. в формулировке задачи количественного сравнения требование заключается: в выделении (выборе) объекта с наибольшим (наименьшим) значением некоторой измеряемой (чаще всего косвенно) величины; в поиске количественного основания сравнения для нескольких объектов; в исключении элемента из ряда, не соответствующего имеющейся закономерности, или в добавлении недостающего в ряд; в использовании «третьего», хорошо известного объекта, на основании количественных свойств которого сравниваются остальные объекты. |

| 3 | Задача-аналогия

| направлена на получение новой информации об объекте на основании установления сходства (аналогии) некоторого малоизученного объекта, с хорошо известным объектом в форме гипотезы. |

| 4 | Задача-модель | подразумевает применение приема моделирования для дальнейшего получения информации об изучаемом объекте. |

| 5 | Задача-поиск | прообраза предполагает поиск реального объекта или явления, иллюстрирующего некоторое свойство или отношение с другими объектами.

|

| 6 | Задача-структурирование | ориентирована на преобразование информации по структуре с целью получения новой информации об объекте изучения, раскрытия новых связей между элементами объекта.

|

| Задача линейного структурирования | связана с упорядочиванием информации по горизонтали, с раскрытием некоторой закономерности. | |

| Задачи иерархического структурирования | предполагается установление отношений соподчинения между элементами структуры. Формулировка задания такого типа чаще всего связана: с выделением некоторых объектов в качестве частных случаев других объектов; с дополнением иерархической схемы объектами; с разделением объектов на группы по известному (или неизвестному) качественному или количественному основанию; с построением классификации или типологии объектов. | |

| Задача-таблица | происходит объединение иерархической и линейной структур, требование структурировать информацию подразумевает частичное (некоторые могут быть заполнены) или полное заполнение ячеек таблицы с обозначенными графами. | |

| 7 | Задача-возможность | направлена на оценивание достоверности информации — на установление истинности или ложности утверждений и существования или несуществования объектов. Требование задачи- возможности может выражаться в оценивании достоверности явно: проверка истинности утверждения; проверка существования объекта, заданного некоторыми свойствами; поиск ошибки в условии или решении задачи; оценивание правильности предложенного готового решения; выполнение построения, расчета, преобразования и т. п., которое невозможно выполнить в силу противоречивой исходной информации. |

| 8 | Задача на избыточность | предполагает использование приема сжатия для оценивания информации на полноту. |

| 9 | Задача на недостаточность | связана с использованием приема дополнения данных в ходе оценивания полноты информации.

|

Учитывая разнообразие трактовок, можно обозначить структурные элементы задачи как объекта мыслительной деятельности:

Условие - предметная область задачи (объекты) и отношения между объектами.

Обоснование - теоретические или практические основания для перехода от условия к заключению посредством операций, которые составляют решение задачи, т.е. базис задачи.

Решение – совокупность действий или операций, которую необходимо произвести над известными компонентами, чтобы выполнить требование, сформулированное в заключении.

Заключение - требование отыскать неизвестные компоненты, убедиться в правильности чего-либо, доказать, сконструировать и т.д.

Задачи строятся на основе трех категорий жизненных ситуаций:

Задачи, которые имеют прямое отношение к повседневному опыту обучающегося, например, покупка продуктов в магазине или чтение инструкции по работе прибора.

Ситуационные задачи, связанные с процессом обучения, с профессиональными ситуациями или с повседневными бытовыми заботами. Содержание естественнонаучных задач может быть связано с общепрофессиональными дисциплинами.

Реальная жизненная ситуация может потребовать от человека работы с публичной информацией из СМИ и Интернета.

Следует отметить, что в конкретном задании могут реализовываться сразу несколько указанных приемов обработки информации. В комплексное задание по формированию и оцениванию функциональной грамотности включают только те задачи, контекст которых полностью соотносится с содержанием ситуации, заявляемой в задании.

4. Приемы конструирования и алгоритмы решения задач

для формирования и оценки функциональной грамотности

Для формирования и оценки функциональной грамотности немаловажную роль играют практико-ориентированные и сюжетные задачи. Именно при помощи сюжетных задач осуществляется обучение методу моделирования. Моделирование предполагает описание реальных процессов на языке математики или физики и лежит в основе курса.

«Под сюжетными мы понимаем задачи, в которых описан некоторый жизненный сюжет (явление, событие, процесс) с целью нахождения определённых количественных характеристик или значений» [6].

К этому типу задач можно применить типологизацию с опорой на сюжет (покупки, движение, работа механизма и др.). Наиболее высоким уровнем проблемности обладают сюжетные задачи образного типа. Их также можно отнести к эвристическим. Для решения такой задачи требуется целостное восприятие задачи с опорой на заданный образ, решение задачи опирается на личный опыт, и сложность ее определяется субъективностью образа.

Под сложностью понимается объективная характеристика задачи, которая зависит от:

формулировки задания (с использованием естественного или искусственного языка, терминов и понятий из разных предметных областей);

логическая и грамматическая структура текста (проще воспринимается та задача, в которой условие предваряет заключение, нежели та, в которой заключение предшествует или разрывает условие);

количества и характера связей.

При решении задачи большое значение имеет субъективный компонент. В связи с этим вступает в силу критерий трудности задачи.

Трудность – характеристика задачи, которая находится в зависимости от субъектного опыта обучающегося (предметные знания, знания из других предметных областей, учебные умения, качества мышления, жизненный и профессиональный опыт и т.п).

Термин «задача» в повседневной жизни понимается как проблема, требующая решения, или как проблемная ситуация. В этом понимании задачи присутствуют в жизни человека на всех уровнях.

Задача – объект мыслительной деятельности, содержащий требования некоторого практического преобразования или ответа на теоретический вопрос посредством поиска условий, позволяющих раскрыть связи (отношения) между известными и неизвестными её элементами [3].

Задача - система, обязательными компонентами которой являются:

предмет задачи, находящийся в исходном состоянии;

модель требуемого состояния предмета задачи (эту модель мы отождествляем с требованием задачи).

«Генезис задачи можно рассматривать как моделирование проблемной ситуации, в какую попадает субъект в процессе своей деятельности, а саму задачу – как модель проблемной ситуации, выраженной с помощью знаков некоторого естественного или искусственного языка» [6].

Практико-ориентированные и сюжетные задачи – это задачи, требующие в своем решении реализации всех этапов метода моделирования. Решение задач, как правило, содержит четыре основных этапа:

Анализ условия задачи (осмысление текста задачи).

Задача формулируется на описательном языке. От правильной постановки задачи, указания ресурсов, которыми мы располагаем, зависит успешность ее решения. Этому нужно учиться каждому, так как пригодится специалисту любого профиля.

Построение математической или физической модели задачи (составление плана решения задачи).

Перевод исходной задачи на математический язык: вводятся переменные, ищутся связи между ними и устанавливаются ограничения на них, которые записываются в виде уравнений, неравенств или их систем. Любая математическая задача - модель каких-то прикладных задач (экономических, физических, биологических, технических и т.п.).

Решение математической или физической модели задачи.

Изучается полученная модель. Если задача известная, то она решается по соответствующему ей алгоритму. Если задача никогда не решалась, то ищется необходимый алгоритм.

Интерпретация решения. Это перевод решения задачи на исходный язык.

Методический конструктор ситуаций обучения по решению задач, направленный на приобретение учащимися собственного опыта деятельности по решению задач, состоит из следующих элементов [4]:

1. Освоение преподавателем и обучение студентов движению от проблемы к ситуации и к задаче. Умение выделять из ситуаций задачи и умение менять свою позицию и фиксировать ее.

2. Освоение преподавателем и обучающимися метода конкретных ситуаций, когда из жизненной ситуации «вынимается» математическая или физическая задача.

3. Конструирование задач на основе обобщенных математических и физических ситуаций и языков из описывающих, которые оформляются в виде диктантов.

4. Конструирование обучения решению задач может проходить на основе анализа операций, из которых состоит решение задачи и, создание системы упражнений, для освоение этих операций. В данном случае возможно обучение решению задач без непосредственного решения самих задач.

5. При решении задач используются законы логики. Конструирование системы упражнений по освоению законов логики один из путей создания методики обучения по решению задач.

В целом обучение решению задач можно сравнить с обучением исследовательской деятельности, кроме того, при решении сюжетных задач развиваются умения обучающихся по самоорганизации своей деятельности.

Таким образом, можно выделить некоторые приемы конструирования задач.

Придумывание сюжета к абстрактным задачам.

Составление задач по данным рисункам, схемам, таблиц, графикам, фотографий, видео.

Изменение ситуаций, описанных в задаче.

Составление задач, аналогичных данной.

Составление задач, обратных решенным.

Разбиение сложной задачи на ряд простых, которые по содержанию являются определенными этапами решения основной задачи.

Упрощение задач.

Усложнение задач.

Задачи с развивающимся содержанием.

Самостоятельная постановка вопроса к задаче.

Новизна таких заданий заключается в их форме. В заданиях для формирования функциональной грамотности используются тексты, которые направлены на проверку сформированности различных информационных умений (понимание смысла использованных в тексте математических и физических терминов, перевод информации из одной знаковой системы в другую, применение информации из текста в измененной ситуации и т.п.). Проблемы при решении текстовых задач возникают у студентов СПО, помимо прочих причин, и в том, что обучающиеся не в состоянии правильно понять текст задачи, составить план решения, выявить причинно-следственные связи.

Задача преподавателя – научиться самому конструировать и составлять задания, и научить студентов анализировать ситуации, распознавать в них знакомые математические объекты и физические явления и применять имеющиеся знания для их объяснения.

От обучающихся требуется продемонстрировать компетенции в определенном контексте:

Контексты: личные, общественные, профессиональные, местные, национальные и глобальные проблемы как современные, так и исторические, в которох рассматриваются явления, происходящие в различных уголках мира и которые требуют понимания вопросов науки и технологии.

Компетенции: способность научно объяснять явление, применять методы естественнонаучного исследования, интерпретировать данные и использовать научные доказательство для получения выводов.

Математическое содержание, которое используется при конструировании заданий, сконцентрировано вокруг четырех фундаментальных идей:

Изменение и зависимости – задания, связанные с математическим описанием зависимости между переменными в различных процессах, относятся к алгебраическому материалу.

Пространство и форма – задания, относящиеся к пространственным и плоским геометрическим формам и отношениям, т.е. к геометрическому материалу.

Количество – задания, связанные с числами и отношениями между ними, в программах по математике этот материал чаще всего относится к курсу арифметики.

Неопределенность и данные – эта область охватывает вероятностные и статистические явления и зависимости, которые являются предметом изучения разделов статистики и вероятности.

Естественнонаучное содержание задачи может быть задано в контексте:

здоровье;

природные ресурсы;

окружающая среда;

опасности и риски;

связь науки и технологий.

Основная цель диагностики - приложение имеющихся знаний и умений обучающихся к реальным жизненным ситуациям.

5. Примеры разработанных заданий

по формированию и оценке функциональной грамотности

Рассмотрим некоторые примеры составления и алгоритм решения комплексных заданий по физико-математическим дисциплинам для формирования и оценки функциональной грамотности студентов ГПОУ «СТЭК».

Задания представляют собой сюжетные задачи с практическим или профессиональным содержанием (количественные и качественные), в которых включена информация о реальных процессах и ситуациях в разных контекстах. Содержание задач строится на изученном программном материале. Основная цель - приложение имеющихся знаний к реальным жизненным ситуациям. Для выполнения заданий обучающимся необходимо привести цепочку рассуждений, объясняющих протекание явления, особенности его свойств и т.п. и выполнить четыре основных этапа:

1. Анализ условия задачи.

2. Построение математической или физической модели задачи.

3. Решение математической или физической модели задачи.

4. Интерпретация решения.

Пример 1. «Холодильная витрина»

Контекст – пространство и формы.

Содержательная принадлежность – объемы геометрических тел.

Форма задания – комплексное задание с избыточными данными, в структуре задания содержатся задача -модель, задача-сравнение, задача-интерпретация.

Предметные умения: использовать понятийный аппарат курса математики для определения вместимости (объема) тел, подбирать адекватную математическую модель для описанного оборудования, определять объем геометрической фигуры.

Умения работать с информацией: понимать смысл текста; отбирать необходимые данные для вычисления объема, сравнивать.

Задача. Холодильные витрины предназначены для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения готовых продуктов на предприятиях общественного питания и торговли.

Особенности витрин представлены в таблице.

Вопрос. Какая из них более вместительная?

| Холодильная витрина Cooleq VRX | Витрина встроенный холод CHILZ VETE

|

| Статическая система охлаждения Хладагент: R600 Мощность 0.15 кВт Напряжение 220 В Температурный режим 2-8 °C Холодильный агрегат встроенный Ширина 2000 мм Глубина 395 мм Высота 435 мм Вес (без упаковки) 49 кг Бренд Cooleq Страна производства Китай

| Тип охлаждения: динамический Инновационный испаритель и конденсатор Sest, Италия Компрессор Embraco, Бразилия Контроллер Danfoss, Дания Система автоматического удаление конденсата Обзорные антивандальные металлические боковины Верхнее светодиодное освещение и подсветка каждой полки Цвет: серый матовый, шлифованная нержавейка Глубина выкладки: 493 мм Площадь выкладки: 1,28 м2 Мощность: 0,65 кВт Энергопотребление: 5,2 кВт/сутки |

Решение:

1. Составляем математическую модель: холодильная витрина представляет собой геометрическую фигуру – прямоугольный параллелепипед. Задача сводится к нахождению объемов 2-х параллелепипедов.

2. Находим из таблицы необходимые данные для вычисления объема параллелепипеда.

| Холодильная витрина Cooleq VRX | Витрина встроенный холод CHILZ VETE |

| Ширина 2000 мм Глубина 395 мм Высота 435 мм | Глубина выкладки: 493 мм Площадь выкладки: 1,28 м2

|

3. Решаем математическую задачу: объём прямоугольного параллелепипеда вычисляется по формуле: V=abc, где a, b и c – это размеры витрины;

V=Sh, где S – площадь основания, h – высота

4. Переводим единицы измерения в единую систему: 2000мм = 2 м; 395мм = 0,395м; 435мм = 0,435 м; 493мм = 0,493м

5. Подставляем данные в формулу:

V1= 2м0,395м0,435м = 0,34365 м3

V2= 1,28м20,493м = 0,63104 м3

6. Переводим математическое решение на язык исходной задачи:

Ответ: более вместительной оказалась витрина CHILZ VETE.

Пример 2. «Тесто для хлеба»

Контекст – профессиональный

Содержательная принадлежность –молекулярно-кинетическая теория.

Форма задания – комплексное задание с выбором ответа в структуре задания содержится задача-сравнение, задача-интерпретация.

Предметные умения: использовать понятийный аппарат курса физики для объяснения явлений и процессов окружающей действительности, подбирать адекватную физическую модель для описанного явления

Умения работать с информацией: понимать смысл текста; сравнивать; отвечать на прямые вопросы к содержанию текста.

Задача. Чтобы сделать тесто для хлеба, повар смешивает муку, воду, соль и дрожжи. После смешивания тесто помещается в контейнер на несколько часов для запуска процесса брожения. В процессе брожения в тесте происходит химическое изменение: дрожжи (одноклеточные грибы) помогают трансформировать крахмал и сахар в муке в углекислый газ и алкоголь.

Вопрос 1.

Брожение является причиной поднятия теста. Почему тесто поднимается?

Тесто поднимается, потому что производится алкоголь и превращается в газ.

Тесто поднимается, потому что в нем размножаются одноклеточные

грибы

Тесто поднимается, потому что в нем вырабатывается углекислый газ.

Тесто поднимается, потому что брожение превращает воду в пар.

Ответ: С.

Вопрос 2:

Через несколько часов после замешивания теста повар взвешивает его и видит, что его вес уменьшился. Вес теста одинаков в начале каждого из четырех экспериментов, показанных ниже.

Какие два эксперимента повар должен сравнить для проверки того, являются ли дрожжи причиной уменьшения веса?

Повар должен сравнить эксперименты 1 и 2.

Повар должен сравнить эксперименты 1 и 3.

Повар должен сравнить эксперименты 2 и 4.

Повар должен сравнить эксперименты 3 и 4.

Ответ D.

Вопрос 3.

Когда поднятое (забродившее) тесто помещают в духовку для выпекания, скопления газов и паров в тесте увеличиваются в размере. Почему скопления газов и паров увеличиваются при нагревании?

Их молекулы становятся больше.

Их молекулы двигаются быстрее.

Число их молекул увеличивается.

Их молекулы реже сталкиваются.

Ответ: B.

Пример 3. Ультразвуковое исследование

Контекст – здоровье

Содержательная принадлежность – колебания и волны.

Форма задания – комплексное задание с выбором ответа, в структуре задания содержится задача-таблица, задача-интерпретация.

Предметные умения: использовать понятийный аппарат курса физики для объяснения явлений и процессов окружающей действительности, подбирать адекватную физическую модель для описанного явления.

Умения работать с информацией: понимать смысл текста; отвечать на прямые вопросы к содержанию текста.

Задача. Для исследования развития плода ребенка проводят ультразвуковую диагностику. Ультразвук считается безопасным как для матери, так и для плода. Врач держит датчик и двигает его по животу матери. Ультразвуковые волны проходят сквозь живот со скоростью 1540 м/с. Внутри живота они отражаются от поверхности зародыша, затем поглощаются датчиком и транслируются на экране в форме изображения.

Вопрос 1. Какие измерения производит ультразвуковой аппарат для формирования изображения плода?

Ответ: изображение строится по точкам, полученными отраженным сигналом, поэтому ультразвуковому аппарату необходимо измерить время, затраченное ультразвуковой волной, на прохождение расстояния от зонда до поверхности зародыша и обратно: S= , где -скорость ультразвуковой волны, t -время прохождения.

, где -скорость ультразвуковой волны, t -время прохождения.

Вопрос 2. Изображение плода может быть также получено при использовании рентгеновского исследования. Почему беременным женщинам особенно стоит избегать рентгеновского излучения области живота?

Ответ: рентгеновские лучи обладают высокой проникающей способностью и химической активностью, что может навредить плоду: вызвать мутацию плода, врожденные дефекты плода.

Вопрос 3. Могут ли ультразвуковые исследования беременных женщин дать ответы на следующие вопросы? Напишите «Да» или «Нет» для каждого вопроса.

| Могут ли ультразвуковые исследования беременных женщин дать ответы на следующие вопросы? | «Да» или «Нет»? |

| Женщина беременна несколькими детьми? | да |

| Какого цвета глаза ребенка? | нет |

| Размеры плода? | да |

Пример 4. «Тормозной путь автомобиля»

Контекст – опасности и риски.

Содержательная принадлежность –механика.

Форма задания – комплексное задание с выбором ответа, в структуре задания содержится задача-таблица, задача-сравнение, задача-интерпретация.

Предметные умения: использовать понятийный аппарат курса физики для объяснения явлений и процессов окружающей действительности, подбирать адекватную физическую модель для описанного явления.

Умения работать с информацией: понимать смысл текста; сравнивать; отвечать на прямые вопросы к содержанию текста.

Задание. Представьте, насколько меньше было бы аварий, если бы автомобили могли останавливаться мгновенно. К сожалению, элементарные законы физики говорят, что это невозможно. Тормозной путь у разных машин отличается. Здесь в расчет идет скорость передвижения, вес транспортного средства и его габариты, состояние резины, погодные условия и много других показателей. Кроме того, важна и скорость реакции водителя, т.е. в остановочный путь входит и путь реакции, который проходит автомобиль за время между появлением опасности и нажатием водителем на педаль тормоза. Для тормозного пути характерна сильная зависимость от скорости автомобиля. В таблице приведены данные исследования зависимости тормозного пути некоторого автомобиля от скорости его движения перед началом торможения по сухому асфальту. Абсолютная погрешность измерения скорости составляет ±1 км/ч, а погрешность измерения тормозного пути составляет ±0,5 м.

| Скорость автомобиля, км/ч | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 |

| Тормозной путь, м | 6 | 14 | 24 | 38 | 56 | 75 |

При движении по заснеженной дороге или в гололёд тормозной путь значительно увеличивается.

Вопрос 1. Выберите все верные утверждения о характере торможения автомобиля.

Для одного и того же автомобиля тормозной путь увеличивается с увеличением скорости движения и не зависит от погодных условий.

Исследование зависимости тормозного пути от скорости движения должно было проводиться для одного и того же автомобиля и при движении по одной и то же дороге.

Чем легче автомобиль, тем больше его остановочный путь.

Если водитель отвлекается от дороги, то увеличивается путь реакции, являющийся составной частью общего остановочного пути.

Путь реакции всегда постоянен, а тормозной путь прямо пропорционален скорости движения автомобиля перед началом торможения.

Ответ: В, Д

Вопрос 3. Коэффициент трения шин о поверхность дороги зависит от погоды. Тормозной путь автомобиля намного увеличивается, если торможение автомобиля происходит на скользкой дороге. Какие условия должны были соблюдаться при проведении исследования, результаты которого представлены на рисунке?

О твет: тормозной путь зависит от начальной скорости торможения, а также может зависеть от массы автомобиля, ветра и т.п. Поэтому при проведении такого исследования должны оставаться неизменными все эти величины, а меняться только покрытие дороги (коэффициент трения шин о дорогу)

твет: тормозной путь зависит от начальной скорости торможения, а также может зависеть от массы автомобиля, ветра и т.п. Поэтому при проведении такого исследования должны оставаться неизменными все эти величины, а меняться только покрытие дороги (коэффициент трения шин о дорогу)

Пример 5. «Задача о браслете»

Контекст –личный.

Содержательная принадлежность – молекулярная физика.

Форма задания – комплексное задание с недостающими данными, в структуре задания содержатся задача -модель, задача-сравнение, задача-интерпретация, задача- таблица.

Предметные умения: использовать понятийный аппарат курса физики для определения массы, объема и плотности вещества, подбирать адекватную физическую модель для описанной ситуации.

Умения работать с информацией: понимать смысл текста; отбирать необходимые данные для вычисления, сравнивать.

Задача. У девушки есть браслет, изготовленный из однородного металла, в нем нет пустот, на нем нет украшений из камней и других металлов. Она решила узнать, из какого вещества сделан ее браслет. Сможет ли девушка сама определить вещество и каким образом? Может ей посоветовать обратиться в специализированную лабораторию, где могут профессионально выполнить ее заказ?

Проанализируем решение данной задачи на каждом из этапов решения задачи.

Решение:

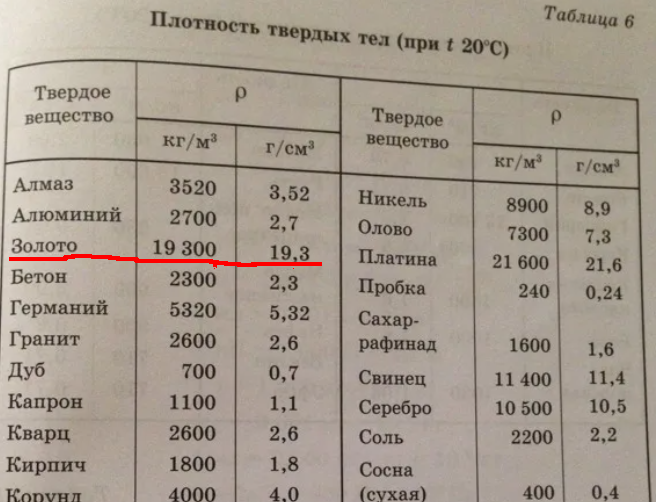

1. Составляем физическую модель задачи. На этапе осмысления текста задачи, обучающиеся анализируют данные задачи и приходят к выводу, что вещество можно определить по его удельной плотности, для этого надо знать объем, массу браслета. Значения плотности указаны в справочной таблице по физике.

2. Находим необходимые данные для удельной плотности вещества.

На этапе составления плана задачи проанализировав ее условие, приходим к выводу, что недостает данных (масса и объем браслета), и требуется их найти. Составляется план действий:

браслет нужно взвесить – найдем массу- m;

опустим в мензурку с водой – найдем его объем - V;

затем разделив массу на объем, получим плотность: = ;

;

по таблице плотностей определим вещество, из которого сделан браслет.

3 . Решаем физическую задачу. На данном этапе решения задачи сообщим студентам недостающие данные: пусть браслет имеет массу 3,86 г; объем 0,2 см3.

. Решаем физическую задачу. На данном этапе решения задачи сообщим студентам недостающие данные: пусть браслет имеет массу 3,86 г; объем 0,2 см3.

При осуществлении плана решения задачи обучающиеся составляют краткую запись, переводят единицы измерения в единую систему и проводят вычисления:

3, 86 г = 3,8610-3 кг; 0,2 см3= 0,210-6м3

= =

=  = 19,3

= 19,3  или

или

= =

=  = 19300

= 19300

4. Переводим решение на язык исходного текста задачи. Ответ формулируется следующим образом: 1) девушка может сама определить, что это золото; 2) совет: необходимо провести дополнительные исследования в химической лаборатории: даже если браслет изготовлен из однородного вещества, то это может быть сплав, поскольку для изготовления ювелирных изделий чистое золото не используется.

Проверяемые умения и виды учебно-познавательной деятельности от общего количества вопросов можно определить следующим образом:

воспроизведение академических знаний – 25%

концептуальное понимание (классифицировать, сравнивать, противопоставлять, использовать наглядные представления и модели, связывать, соотносить, находить и применять информацию, приводить объяснения) – 50%

установление причинно-следственных связей и анализ – 25%

Критерии оценки выполнения задания приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Критерии оценки выполнения задания | Баллы |

| Приведено полное обоснование решения, представлен правильный ответ и его интерпретация на исходный язык текста задачи. | 2 |

| Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование некорректно или отсутствует. Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но ответ явно не сформулирован. | 1 |

| Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный вопрос. Ответ на вопрос неверен, независимо от того, что рассуждения правильны, неверны или отсутствуют. | 0 |

6. Заключение

В современном быстро меняющемся мире переориентация системы образования на развитие функциональной грамотности выступает не самоцелью, а средством, обеспечивающим человеку возможность адаптации и самореализации. Осмысление положительных сторон традиционного отечественного образования и достижений компетентностной модели образования приводит к пониманию принципиальной преемственности и их взаимодополняемости.

Развитие функциональной грамотности возможно на основе сформированной академической грамотности. Развитие компетенций, являющихся основой функциональной грамотности, вплетенное в освоение предметного знания - не отдельная задача, а особенность учебного процесса при данном подходе. В этих условиях происходит смещение акцентов с жесткой детальной фиксации материала обучения на образовательные результаты, формулируемые в терминах деятельности обучающихся: «что умеет студент», «насколько он владеет определенными компетенциями». При этом реализации компетентностной модели образования, способствующей развитию различных типов грамотности, в большей степени соответствует задачный подход.

7. Источники информации

Нормативно-правовые документы

ФГОС СПО [Электронный ресурс] Информационно-правовой портал Гарант.Ру // URL: https://fgos.ru/

Приказ Министерства просвещения РФ от 17 мая 2021 г. № 253 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования» [Электронный ресурс] Информационно-правовой портал Гарант.Ру // URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402513206/

Письмо Минпросвещения России от 21.12.2021 N 03-2195 "О направлении материалов» КРИТЕРИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ПЛАНОВ (РЕГИОНАЛЬНЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ОЦЕНКЕФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ САМОДИАГНОСТИКИ) [Электронный ресурс] Информационно-правовой портал КонсультантПлюс// URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=790398#T2iBS5TOYz00Y0Hk

Литература

Алексашина И. Ю., Абдулаева О. А., Киселев Ю. П. /Формирование и оценка функциональной грамотности учащихся: Учебно- методическое пособие И. Ю. Алексашина, О. А. Абдулаева, Ю. П. Киселев; науч. ред. И. Ю. Алексашина. — СПб.: КАРО, 2019. — 160 с. — (Петербургский вектор введения ФГОС ООО).

Блинов В.И., Рыкова Е.А., Сергеев И.С. Концепция формирования функциональной грамотности студентов среднего профессионального образования/ научная статья В.И. Блинов, д.п.н, Е.А.Рыкова, д.п.н, И.С. Сергеев, д.п.н/ [Электронный ресурс] // КиберЛенинка URL:https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-formirovaniya-funktsionalnoy-gramotnosti-studentov-srednego-professionalnogo-obrazovaniya

Гурова Л.Л. Психологический анализ решения задач/ [Электронный ресурс] Российская Государственная Библиотека // URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01006924316

Дубенский Ю.П. «Методический конструктор ситуаций обучения решению задач по физике»: статья Ю.П. Дубенский, д.п.н, профессор [Электронный ресурс] // КиберЛенинка URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskiy-konstruktor-situatsiy-obucheniya-resheniyu-zadach-po-fizike

Камзеева Е. «Функциональная грамотность школьников – важный показатель качества образования» [Электронный ресурс] // URL: https://mcko.ru/articles/2264

Фридман Л.М. Сюжетные задачи по математике: История, теория, методика /Учеб. пособие для учителей и студентов пед. вузов и колледжей [Электронный ресурс] Российская Государственная Библиотека // URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01000744778

Результаты всероссийского исследования программы «Я Учитель» [Электронный ресурс] // URL: https://yandex.ru/promo/education/articles/kompetencii-uchitelej-issledovanie- yandeksa

23