Стремительные изменения в социально-экономической и научно- технической сферах современного общества выдвигают перед образованием принципиально новый социальный заказ: превратить процесс обучения в мощный фактор развития способностей к постановке творческих задач.

Проблема развития способностей не нова для психолого-педагогических исследований, но до сих пор актуальна. Далеко не секрет, что школу и родителей волнует вопрос о развитии способностей учащихся.

Каковы бы ни были индивидуальные возможности школьника, но если у него нет желания учиться, то и успехов не будет. Правда, положительное отношение к учению тоже тесно связано со способностями. Много раз отмечалось в психолого – педагогической литературе, что желание учиться возрастает, когда учение идет успешно, и гаснет из-за неудач.

Неудачи могут быть объяснены не только недостатком знаний, которые должны были быть приобретены на предшествующих этапах обучения, но и неразвитыми способностями ребенка.

Главная задача начальной школы – обеспечить развитие личности ребенка. Источниками полноценного развития ребенка выступают два вида деятельности.

Во-первых, любой ребенок развивается по мере освоения прошлого опыта человечества за счет приобщения к современной культуре.

В основе этого процесса лежит учебная деятельность, которая направлена на овладение ребенком знаниями и умениями, необходимыми для жизни в обществе.

Во – вторых, ребенок в процессе развития самостоятельно реализует свои возможности, благодаря творческой деятельности. В отличие от учебной творческая деятельность не нацелена на освоение уже известных знаний.

Она способствует проявлению у ребенка самодеятельности, самореализации, воплощению его собственных идей, которые направлены на создание нового.

Осуществляя указанные виды деятельности, дети решают разные задачи и с разной целью.

Так, в учебной деятельности решаются учебно - тренировочные задачи для того, чтобы овладеть каким-то умением, освоить то или иное правило. В творческой деятельности решаются поисково-творческие задачи с целью развить способности ребенка. Поэтому, если в процессе учебной деятельности формируется общее умение учиться, то в рамках творческой деятельности формируется общая способность искать и находить новые решения, необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. Если говорить о настоящем состоянии современной начальной школы в нашей стране, то следует отметить, что основное место в ее деятельности все еще продолжает занимать познавательная деятельность школьников, а не творческая, поэтому тему нашего исследования мы обозначили как “ Педагогическое руководство развитием творческих способностей младших школьников”.

Для достижения цели исследования и решения поставленных задач использовались следующие методы исследования: теоретический анализ научно- методической литературы, научных исследований, изучение педагогического опыта, диагностические методы.

Развитие творческих способностей младших школьников на уроках математики в процесс решения задач– проблема, над которой я работаю уже не первый год.

Система задач и упражнений позволяют решать проблемы комплексного развития различных видов памяти, внимания, наблюдательности, воображения, быстроты реакции, формирования нестандартного «критического мышления».

. Очень важно начинать занятия, уроки с разминки, проводить «Мозговой штурм» устный счет, где основной задачей является создание у ребят определенного положительного фона, подготавливающего ребенка к активной учебно-познавательной деятельности. Выполнение упражнения для мозговой деятельности является важной частью урока, занятия по развитию творческих способностей.

Важную роль в развитии творческих способностей играют учебные задания, которые выступают в качестве мыслительной деятельности и определяют ее характер. Это составление задач по рисунку, о предметах в классе, о воображаемых вещах, решение задач шуток, что дает возможность включения учащихся в посильную творческую деятельность.

Творческие работы учащихся индивидуальны, в каждой виден характер ребенка, его отношение к миру. Индивидуальный подход важен для каждого ребенка для того, чтобы он просто нормально учился и развивался. Раскрытие индивидуальности ребенка создает благоприятные условия (возможности) для формирования таланта.

В своей работе стараюсь не давать детям готовое, а направляю на то, чтобы найти большее количество вариантов анализа. На уроке систематически использую материал, способствующий развитию мышления, творческих способностей, интереса к предмету.

Применяю часто игровую форму, викторины. Продуктивным считаю метод чередования задач, решаемых разными способами, сопоставление задач, различных преобразований приводящих к упрощению и усложнению, создания проблемной ситуации, ориентирующих учащихся на поиск. В результате ученик выступает в роли исследователя, открывая для себя новые знания. Дети с удовольствием придумывают головоломки, ребусы, составляют интересные задания для устного счета, волшебные квадраты.

Занятия математикой способствуют формированию у детей элементарных основ научного мировоззрения, помогают развитию творческих способностей и воспитанию многих ценных черт и качеств личности. Наиболее активно учащиеся начальных классов включаются в исследовательскую деятельность по выявлению математических закономерностей, связей объектов в процессе работы над задачей.

Активизировать процесс развития творческих способностей – значит, целенаправленно усиливать познавательные процессы (восприятие, память, мышление, воображение) в мозгу учащихся, побуждать их затрачивать энергию, прилагать волевые усилия для усвоения знаний и умений, преодолевая трудности.

Федеральный компонент государственного стандарта, разработанный с учётом основных направлений модернизации образования, ориентирован “не только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребёнка. Поэтому не случайно одной из главных целей на ступени общего образования является развитие познавательной активности учащихся. Познавательная активность обеспечивает познавательную деятельность, в процессе которой происходит овладение содержанием учебного предмета, необходимыми способами деятельности, умениями, навыками. Наличие познавательной активности – психологический фактор, который обеспечивает достижение целей обучения.

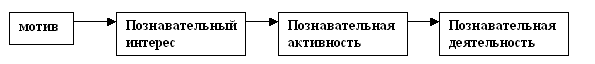

Факторы, формирующие познавательную активность учащихся можно выстроить в следующую цепочку:

Мотивы обуславливают познавательные интересы учащихся и их избирательность, самостоятельность учения, обеспечивают его активность на всех этапах.

Поэтому без участия познавательных процессов человеческая деятельность невозможна, они выступают как неотъемлемые внутренние моменты. Они развиваются в деятельности, и сами представляют собой виды деятельности.

Развитие человеческих задатков, превращение их в способности – одна из задач обучения и воспитания, решить которую без знаний и развития познавательных способностей нельзя.

Формирование творческой личности, одна из главных задач, провозглашённых в концепции модернизации российского образования. Её реализация диктует необходимость развития познавательных интересов, способностей и возможностей ребёнка.. На начальном этапе формирования познавательных интересов, детей привлекают собственно игровые действия. Игра служит эмоциональным фоном, на котором разворачивается урок. На уроках я использую дидактические и сюжетно-ролевые игры, кроссворды, загадки, ребусы, стараюсь преподнести материал в необычной форме: урок-сказка, урок-путешествие, урок-исследование и другие.

Подлинные знания и навыки приобретаются в процессе активного овладения учебным материалом. Чтобы создать условия для формирования этой деятельности, необходимо сформировать познавательную мотивацию. Чаще, к сожалению, господствуют методы внешнего побуждения – отметка, похвала, наказание. Но действительная мотивация будет иметь место тогда, когда дети будут стремиться в школу, где им хорошо, содержательно и интересно. А следовательно, необходимо активизировать познавательные процессы, используя различные способы.

Психологами доказано, что знания, усвоенные без интереса, не окрашенные собственными положительными эмоциями, не становятся полезными – это мертвый груз.

Существуют различные пути активизации учебной деятельности:

проблемное изложение материала;

комментированные упражнения;

самостоятельная работа учащихся;

творческая работа детей;

формирование стимулов к учению.

Но можно выделить и другие способы активизации:

Младший школьник имеет специфические возрастные особенности:

неустойчивое внимание;

преобладание наглядно-действенного мышления;

повышенная двигательная активность;

стремление к игровой деятельности;

разнообразие познавательных интересов.

Учитель начальной школы обязан научить детей учиться, сохранить и развить познавательную потребность учащихся, обеспечить познавательные средства, необходимые для усвоения основ наук. Поэтому одна из главных целей – развивать познавательные процессы.

Учитывая повышенную двигательную активность учащихся начальных классов, даю выход их энергии в физкультминутках, имеющих двигательно-речевой характер.

Формирование творческого мышления на уроках математики, через решение определенного типа задач, в форме увлекательных игр, обогащает педагогический процесс, делает его более содержательным, влияет на развитие ребенка, как на творческую личность.

Подлинные знания и навыки приобретаются в процессе активного овладения учебным материалом. Чтобы создать условия для формирования этой деятельности, необходимо сформировать познавательную мотивацию. Чаще, к сожалению, господствуют методы внешнего побуждения – отметка, похвала, наказание. Но действительная мотивация будет иметь место тогда, когда дети будут стремиться в школу, где им хорошо, содержательно и интересно. А следовательно, необходимо активизировать познавательные процессы, используя различные способы.

Активность же при его усвоении требует внимания к изучаемому материалу, заданиям учителя, формулировке правил и заданий учебника. Интерес ребенка как нельзя лучше помогает легче запомнить, повышает работоспособности.

Творческие способности – особый вид умственных способностей, выражающийся в умении продолжать мыслительную деятельность за пределами требуемого, отклоняется в мышлении от традиционных норм и генерировать разнообразные оригинальные идеи, находить способы их практического решения. У школьников творческие способности проявляются в нестандартности, нешаблонности решения предлагаемых ситуаций. Все это требует творческого подхода к работе учителя. Для того, чтобы поддерживать в течение всего урока внимание детей, необходима организация активной и интересной мыслительной деятельности.

Работая с детьми младшего школьного возраста, убеждаюсь, что самым действенным среди всех мотивов учебной деятельности является познавательный интерес.

Элементы занимательности, игра, все необычное, неожиданное вызывает у детей богатое своими последствиями чувство удивления, живой интерес к процессу познания, помогают им усвоить любой учебный материал.

Типы задач для развития творческого мышления:

- задачи с несформулированным вопросом;

- задачи с недостающими данными;

- задачи с излишними данными;

- задачи с несколькими решениями;

- задачи с меняющимся содержанием;

- задачи на соображение, логическое мышление; (Играя, каждая из трёх подруг: Даша, Ира и Вика опустили в волшебный мешочек одну из своих игрушек: медвежонка, зайчика и слоника. Известно, что Даша не прятала зайчика. Вика не прятала зайчика и медвежонка. Кто какую игрушку спрятал?)

- задачи на оперирование понятиями «все», «некоторые», «отдельные»;

- на установление временных, пространственных и функциональных отношений;

- на придумывание собственных способов схематизации и символизации для выражения различных отношений;

- на комбинаторные действия;

- на установление сходства и соответствия.

Развивающие игры: на комбинирование, планирование, формирование умения анализировать.

Игра «Сравни»: назови предмет, сходный с данным по какому-либо признаку (книга, мел, хлеб, дерево)

Игра «Причина»: учитель называет причину, а дети – причину, по которой оно произошло.

Игра «Ошибка»:найти ошибку и объяснить её.

Игра «Комплект»: добавить название предмета к указанному признаку.

Игра «Встреча»: представьте, что встретились двое. О чем они могли бы поговорить? (Петушок и солнышко, Радуга и дождь, Добрый и Злой волшебник)

Интерес к математике формируется не только с помощью математических игр и занимательных задач, разгадыванием головоломок, но и логической занимательностью самого математического материала: проблемным изложением, постановкой гипотез, рассмотрением различных путей решения проблемной ситуации, решением задач или доказательством теорем различными методами и другими приемами формирования познавательного интереса к математике.

Для воспитания творческой личности включаю в структуру умственной деятельности школьников эвристические приемы мыслительной деятельности, учу детей чувствовать свои творческие возможности. Это необходимо им для самостоятельного управления процессом решения творческих задач, применения знаний в новых, необычных ситуациях. Поэтому на каждом уроке помимо цели изучить некоторый программный материал ставлю и как бы “сверхзадачу”: на базе изучаемого материала формировать у школьников приемы, которые они смогут использовать при самообразовании. Например, навести учащихся на открытие того или иного математического факта посредством решения творческих задач – это значит предложить им последовательно выполнить такие идейно родственные задачи, которые вначале выступают как конкретизация и уточнение основной проблемы, а затем как поиск и составление общего способа ее решения.

Задача. Заспорили три мудреца о том, кто из них самый мудрый. Наконец, они обратились к судье, славившемуся своей мудростью. “Скажи нам, справедливейший из судей, кто из нас самый мудрый?”.

Задумался судья, а потом и говорит: “Вот перед вами лежат 5 тюбетеек: 3 из красного бархата, а 2 – из черного. Сейчас вам завяжут глаза и наденут тюбетейки на головы. Когда повязки с ваших глаз снимут, самый мудрый из вас скажет, какая тюбетейка у него на голове”.

Так и сделали. Сняли повязки с глаз: видит каждый перед собой красные тюбетейки на головах товарищей, а какая на своей голове – не знает. Наконец, один мудрец сказал: “О, справедливейший из судей! Ты велел надеть на меня красную тюбетейку!” “Вот ты и есть самый мудрый из вас троих” - решил судья.

Как мудрец догадался, что на нем красная тюбетейка?

Решение. Так как всего 5 тюбетеек: 3 красные и 2 черные, то возможны 3 различных варианта:

а) на трех мудрецов надели 2 черные и 1 красную;

б) 1 черную и 2 красные;

в) 3 красные тюбетейки.

Каждый случай рассматривается отдельно, причем любая предыдущая подзадача поможет разобраться в последующей подзадаче.

В случае а) кто-то из мудрецов увидел бы или 2 черные тюбетейки (если на нем самом была красная), или 1 черную (если на нем была черная). А это противоречит условию, где сказано, что каждый увидел только красные тюбетейки.

В случае б) любой из собратьев обладателя черной тюбетейки увидел бы ее. А это тоже противоречит условию.

Остается случай в). К нему можно прийти без всяких дополнительных рассуждений.

Но тот, кто догадался о цвете своей тюбетейки, не знал, что каждый из спорщиков увидел только красные. Он мог предполагать, что на нем – черная. Но ему подсказало верный ответ молчание товарищей. Если бы кто-то из них увидел два черных головных убора, то сразу бы дал верный ответ относительно себя. Но молчание обоих свидетельствовало о том, что любой из них сомневался относительно того, какая тюбетейка у него на голове.

А это могло быть только тогда, когда каждый увидел две красные тюбетейки.

Где как не на уроке при решении таких задач одаренные дети могут раскрыться, удивить сверстников своей способностью рассуждать, сообразительностью и умением быстрее других решать логические задачи. Нестандартные, исследовательские задачи одаренные дети воспринимают как вызов интеллекту.

Вера в то, что личного опыта достаточно для успеха, затягивает решающего, а увлеченность поиском решения проблемы – главная движущая сила творческой активности.

Таким образом, своим выступлением мне хотелось привлечь внимание к проблеме создания условий для развития индивидуальных особенностей детей младшего школьного возраста на уроках математики и подчеркнуть, что индивидуальные особенности каждого одаренного ребёнка – это не только его особенности, но, возможно, и источник его одарённости. А индивидуализация обучения такого ребенка – это не только способ его развития, но и основа его сохранения в статусе «способный, одарённый, творческий».

Литература:

Канцева М.Н. Развитие младших школьников в теории и практике начального обучения. – Оренбург. Изд. ООИУУ, 1997 г.

Айзенк Г. Проверьте свои способности. – СПб.: 1996.

Винокурова Н. К. Подумаем вместе. Развивающие задачи, упражнения, задания. Чч. I-V. – М.: РОСТ, 1997-1999.

Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 лет. – М.: 1998.

Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: логика для дошкольников. – Ярославль: 1998.

«Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа», Е.С. Савина, М.: Просвещения, 2011, Стандарты второго поколения;

«Планируемые результаты начального общего образования», Л.Л. Алексеева, С.В. Анащенкова, М.З. Биболетова, М.: Просвещение, 2011, Стандарты второго поколения;

«Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий», М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, О.А. Карабанова, М.: Просвещение, 2011, Стандарты второго поколения.