1.10Развитие общества

Общие сведения

Социальное развитие и социальные изменения

Диалектика

Эволюция и революция

Прогресс и регресс

«Ускорение ритма истории»

Общие сведения

В окружающем мире происходит множество изменений. Одни из них происходят постоянно и могут быть зафиксированы в любой момент. Для этого необходимо выбрать определенный промежуток времени и проследить, какие черты объекта исчезают, а какие — появляются. Изменения могут касаться положения объекта в пространстве, его конфигурации, температуры, объема и др., т.е. тех свойств, которые не остаются постоянными. Суммируя все изменения, мы можем выделить характерные черты, отличающие данный объект от других.

Изменение — процесс движения и взаимодействия предметов и явлений, перехода от одного их состояния к другому, появления у них новых свойств, функций и отношений.

Особый тип изменения — развитие. Если изменение характеризует любое явление действительности и является универсальным, то развитие связано с обновлением объекта, превращением его в нечто новое.

Причем развитие не есть обратимый процесс. Например, изменение «вода—пар—вода» не считается развитием, так же как им не считаются количественные изменения или разрушение объекта и прекращение его существования.

Развитие всегда предполагает качественные изменения, происходящие в относительно больших интервалах времени. Примерами могут служить эволюция жизни на Земле, историческое развитие человечества, научно-технический прогресс.

Развитие общества — процесс поступательных изменений, которые происходят в каждый данный момент в каждой точке человеческого общежития.

Общество находится в непрерывном движении и развитии.

Социальное развитие и социальные изменения

В социологии для характеристики движения общества употребляются понятия «социальное развитие» и «социальные изменения».

Социальное развитие — определенный вид социальных изменений, имеющих направленность в сторону улучшения, усложнения и совершенствования.

Но существует множество других изменений. Например, возникновение, становление, рост, упадок, исчезновение, переходный период. Эти изменения не несут в себе ни положительного, ни отрицательного смысла.

Социальные изменения — широкий круг социальных перемен безотносительно к их направленности.

Таким понятием обозначаются различные перемены, происходящие в течение некоторого времени в социальных общностях, группах, институтах, организациях, в их взаимоотношениях друг с другом, а также с индивидами. Изменения могут происходить на уровне межличностных отношений (например, изменения в структуре и функциях семьи), на уровне организаций и институтов (образование, наука постоянно подвержены изменениям и в плане их содержания, и в плане их организации), на уровне малых и больших социальных групп.

Можно выделить четыре вида социальных изменений:

1) структурные изменения, касающиеся структур различных социальных образований (например: семьи, любой другой общности, общества в целом);

2) изменения, затрагивающие социальные процессы (отношения солидарности, напряженности, конфликта, равноправия и подчиненности и т.д.);

3) функциональные социальные изменения, касающиеся функций различных социальных систем (в соответствии с Конституцией Российской Федерации 1993 г. произошли изменения в функциях законодательной и исполнительной власти);

4) мотивационные социальные изменения (в последнее время у значительных масс населения на первый план выступают мотивы личного денежного заработка, прибыли, что оказывает влияние на их поведение, мышление, сознание).

Все эти изменения тесно связаны между собой. Изменения одного вида неизбежно влекут за собой изменения других видов.

Диалектика

Диалектика — наука о законах развития природы, общества, человека и мышления.

Эта наука возникла в Древней Греции, где высоко ценилось умение полемизировать, аргументировать, убеждать, доказывая свою правоту. Под диалектикой понимали искусство спора, диалога, дискуссии, в ходе которых участники выдвигали и отстаивали альтернативные точки зрения. В процессе спора преодолевается односторонность, вырабатывается верное понимание обсуждаемых явлений. Широко известное выражение «в споре рождается истина» вполне применимо к дискуссиям философов древности.

Античные диалектики представляли мир постоянно движущимся, изменчивым, а все явления — взаимосвязанными. Но в то же время они не выделяли категорию развития как возникновения чего-то нового. В древнегреческой философии господствовала концепция великого круговорота, согласно которой все в мире подвержено циклическим возвратным изменениям и, подобно смене времен года, все в конечном счете возвращается на круги своя.

Понятие развития как процесса качественных изменений появилось в средневековой христианской философии. Теолог Августин Блаженный, живший на стыке Античности и Средневековья, сравнивал историю с человеческой жизнью, проходящей этапы детства, юности, зрелости и старости. Начало истории сопоставлялось с рождением человека, а ее окончание (Страшный суд) — со смертью. Эта концепция преодолевала представление о цикличности изменений, вводила понятие поступательности движений и неповторимости событий.

В эпоху буржуазных революций возникла идея исторического развития, выдвинутая известными французскими просветителями Вольтером и Руссо. На нее опирался немецкий философ И. Кант, который поставил вопрос о развитии нравственности и социальном развитии человека.

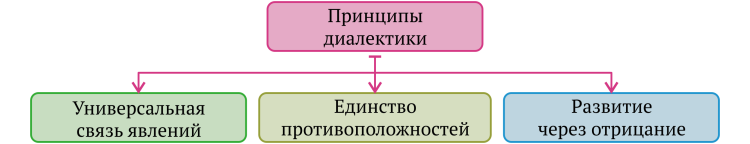

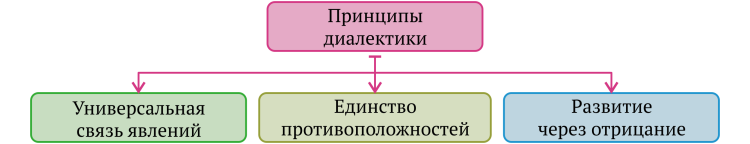

В начале XIX в. целостную концепцию развития разработал крупнейший философ-идеалист Г.Гегель. Многообразные изменения он находил в природе, но подлинное развитие видел в истории общества, и прежде всего в его духовной культуре. Гегель выявил основные принципы диалектики: универсальная связь явлений, единство и борьба противоположностей, развитие через отрицание (схема 7).

Схема 7.Принципы диалектики по Г.Гегелю

Схема 7.Принципы диалектики по Г.Гегелю

Диалектические противоположности неразрывно связаны между собой, немыслимы друг без друга. Так, содержание невозможно без формы, часть — без целого, следствие — без причины и т.д. В ряде случаев противоположности сближаются и даже переходят друг в друга, например: болезнь и здоровье, материальное и духовное, количество и качество.

Закон единства и борьбы противоположностей устанавливает, что источником развития выступают внутренние противоречия.

Особое внимание диалектика уделяет взаимосвязи количественных и качественных изменений. Любой предмет обладает качеством, отличающим его от других предметов, и количественными характеристиками (объем, вес и т.д.).

Количественные изменения могут накапливаться постепенно и не влиять на качество предмета.

Но на определенном этапе изменение количественных характеристик приводит к изменению качества.

Так, увеличение давления в паровом котле может привести к взрыву, постоянное проведение непопулярных в народе реформ вызывает недовольство, накопление знаний в какой-либо области науки приводит к новым открытиям и т.д.

Развитие общества совершается поступательно, проходя определенные этапы. Каждый последующий этап как бы отрицает предыдущий. По мере развития появляется новое качество, происходит новое отрицание, которое в науке получило название отрицание отрицания.

Однако отрицание нельзя считать уничтожением старого. Наряду с более сложными явлениями всегда существуют более простые. С другой стороны, новое, высокоразвитое, возникая из старого, сохраняет все ценное, что в нем было.

Концепция Гегеля основывается на реальной действительности, обобщает огромный исторический материал. Однако на первое место Гегель ставил духовные процессы общественной жизни, считая, что история народов является воплощением развития идей.

Используя концепцию Гегеля, К. Маркс создал материалистическую диалектику, которая основывается на идее развития не от духовного, а от материального. Основой развития Маркс считал совершенствование орудий труда (производительных сил), влекущее за собой изменение общественных отношений. Развитие рассматривалось К. Марксом, а затем и В.И. Лениным как единый закономерный процесс, ход которого осуществляется не прямолинейно, а по спирали. На новом витке повторяются пройденные ступени, но на более высоком качественном уровне. Движение вперед происходит скачкообразно, иногда катастрофически. Переход количества в качество, внутренние противоречия, столкновение различных сил и тенденций дают импульсы к развитию.

Эволюция и революция

Однако процесс развития нельзя понимать как непрерывное движение от низшего к высшему. Разные народы на Земле отличаются в своем развитии друг от друга. Какие-то народы развивались быстрее, какие-то — медленнее. В развитии одних преобладали постепенные изменения, а в развитии других они носили скачкообразный характер. В зависимости от этого выделяют эволюционное и революционное развитие.

Эволюция — постепенные, медленные количественные изменения, которые со временем приводят к переходу в качественно иное состояние.

Эволюция жизни на Земле — наиболее яркий пример таких изменений. В развитии общества эволюционные изменения проявились в совершенствовании орудий труда, возникновении новых, более сложных форм взаимодействия людей в разных сферах их жизни.

Революция — в высшей степени радикальные изменения, предполагающие коренную ломку существовавших ранее отношений, носящие всеобщий характер и опирающиеся в некоторых случаях на насилие.

Революция носит скачкообразный характер. В зависимости от продолжительности революции бывают кратковременные и долговременные. К кратковременным революциям относятся социальные революции — коренные качественные изменения всей общественной жизни, затрагивающие основы социального строя. Такими были буржуазные революции в Англии (XVII в.) и Франции (XVIII в.), социалистическая революция в России (1917). Долговременные революции имеют глобальное значение, затрагивают процесс развития разных народов. Первой такой революцией была неолитическая революция. Она продолжалась несколько тысяч лет и привела к переходу человечества от присваивающей экономики к производящей, т.е. от охоты и собирательства к скотоводству и земледелию. Важнейшим процессом, проходившим во многих странах мира в XVIII—XIX вв., стала промышленная революция, в результате которой произошел переход от ручного труда к машинному, была проведена механизация производства, позволившая значительно увеличить объем выпускаемой продукции при меньших затратах труда.

В характеристике процесса развития применительно к экономике часто выделяют экстенсивный и интенсивный пути развития. Экстенсивный путь связан с увеличением производства за счет привлечения новых источников сырья, трудовых ресурсов, усиления эксплуатации рабочей силы, расширения посевных площадей в земледелии. Интенсивный путь связан с использованием новых методов производства, опирающихся на достижения научно-технического прогресса. Экстенсивный путь развития не бесконечен. На определенном этапе наступает предел его возможностей, и развитие заходит в тупик. Интенсивный путь развития, напротив, предполагает поиск нового, которое активно используется на практике, общество движется вперед более быстрыми темпами.

Развитие общества — сложный процесс, который беспрерывно продолжается на протяжении всей истории существования человечества. Он начался с момента выделения человека из мира животных и вряд ли завершится в обозримом будущем. Процесс развития общества может прерваться только с гибелью человечества. Если сам человек не создаст условий для самоуничтожения в виде ядерной войны или экологической катастрофы, пределы развития человечества можно связывать только с концом существования солнечной системы. Но вполне вероятно, что к тому времени наука выйдет на новый качественный уровень и человек сможет перемещаться в космическом пространстве. Возможность заселения других планет, звездных систем, галактик может снять вопрос о пределе развития общества.

Прогресс и регресс

Изменения в процессе развития сложны и многообразны. Двумя противоположными по своим характеристикам, разнонаправленными и вместе с тем неотделимыми друг от друга тенденциями развития выступают прогресс и регресс.

Прогресс — переход от низших, менее совершенных форм к более высоким и совершенным.

Идея прогресса возникла в период подъема капитализма. Под прогрессом понималось развитие человеческого общества по восходящей линии — от низших, менее совершенных форм к высшим, более совершенным. Идея прогресса заключала в себе попытку взглянуть на человеческую историю в целом, оценить достигнутые исторические результаты, понять основные тенденции истории, перспективы будущего общественного развития.

Идея прогресса долгое время носила ценностный характер, воплощая в себе высокие цели, идеалы равенства, справедливости, свободы, человеческого достоинства.

Прогресс — это движение вперед

Прогресс — это движение вперед

Такие ценностные моменты актуальны и сегодня, они вряд ли утратят свое значение и в будущем. Однако важно осмыслить объективные черты прогресса.

Прогресс связан с повышением уровня организации системы. Если в процессе развития возрастает число элементов и подсистем, усложняются объединяющие их структуры, увеличивается число связей и взаимодействий, а также расширяются функции, выполняемые этими элементами и подсистемами, обеспечивая тем самым бо́льшую устойчивость, сохранность, приспособленность, жизнеспособность и возможность дальнейшего развития, то такой процесс называют прогрессом.

Если же в результате процесса развития уменьшается объем полезных для системы функций, распадаются существовавшие ранее структуры, сокращается число подсистем, элементов и связей, обеспечивающих существование, устойчивость и жизнедеятельность данной системы, то такой процесс называют регрессом.

Регресс — движение назад, отставание от достигнутого, упадок в развитии чего-либо, иногда объективно необходимый для достижения прогресса.

Прогресс и регресс тесно взаимосвязаны. Установлено, что в эволюции живых организмов сочетаются прогрессивные и регрессивные тенденции. Прогрессивное развитие живой природы включает дегенерацию отдельных видов. Так же и в развитии общества: обретению нового, «высшего» сопутствуют утраты, упрощения ранее существовавшего. Подобных примеров в истории множество.

Долгое время развитие приравнивалось к прогрессу. В развитии природы и общества проявляется многонаправленностъ процессов, включающая не только прогресс, но и регресс. Представления об однонаправленном развитии малообоснованны: никакого обязательного прогресса не обнаруживается ни в одном реальном процессе.

Итак, в реальном развитии линии прогресса и регресса сложным образом переплетены, представляют собой единое целое. Что следует считать прогрессом, нужно рассматривать в каждом конкретном случае.

Понятие прогресса имеет интегральный характер, поэтому судить о тенденциях изменения по отдельным изолированным показателям практически невозможно. Нарастание, усложнение одних функций и структур часто сопровождается упрощением, даже свертыванием других. «Высшее» по ряду одних параметров может оказаться «низшим» по другим параметрам.

Понятие «прогресс» несет в себе идею единства исторического процесса, преемственности, сохранения и приумножения высших достижений материальной и духовной культуры человечества.

Острый характер в наши дни имеют дискуссии о целях, средствах и смысле прогресса. В зависимости от того, какие цели, какой образ будущего приняты в качестве желаемых, какие средства признаны допустимыми, люди выбирают ту или иную стратегию деятельности. Как правило, осмысление и обоснование этой стратегии осуществляются в терминах прогресса: «прогрессивная технология», «прогрессивная политика» и т.д.

К концу XX — началу XXI в. понятие прогресса стало включать прежде всего идею об освобождении людей от всех видов угнетения, порабощения и насилия. Современные представления о прогрессе предполагают также союз людей с живой и неживой природой, высокие достижения науки и техники, освобождение человечества на этой основе от пагубных физических недостатков, болезней, высокой смертности и т.д.

В отношениях между людьми основополагающим остается устранение из человеческой жизни всех видов отчуждения, враждебности и агрессивности. Предусматриваются также освоение всем человечеством подлинных достижений культуры, развитие творческих способностей людей, создание новых, высших культурных ценностей.

В целом развитие человечества идет по линии нарастания прогрессивных социальных изменений. В историческом масштабе общая совокупность социальных изменений от первобытного общества к современному может быть охарактеризована как прогрессивное развитие. Однако социальный прогресс имеет противоречивый характер. К некоторым областям социальной жизни прогресс неприменим. Сюда относится область искусства как социального института. Искусство не стоит на месте, оно постоянно подвержено изменениям. Вместе с тем понятие прогресса неприменимо, когда рассматривается художественная, эстетическая сторона эволюции, развития искусства. Здесь можно говорить лишь об определенном прогрессе технических средств создания, сохранения и распространения произведений искусства.

Аналогичным образом следует оценивать и эволюцию некоторых других социальных институтов и явлений, например религии. То же можно сказать и о фундаментальных философских системах: их эволюция имеет место, но понятие прогресса здесь неприменимо.

Цели прогресса осознаются и совершенствуются людьми. Идеализированный «образ прогресса» постоянно применяется для оценки, критического анализа реального состояния общества, его потерь и достижений. Представление о прогрессе в его высоком понимании позволяет критически отнестись к разным вариантам псевдопрогресса, например, к антигуманным, античеловечным реформам.

Принципиальная особенность нашей эпохи — развитие самосознания человечества как единого целого. Восприятие планеты Земля как общего дома для всех людей, понимание общности судьбы, будущего, перспектив социального и экономического развития становятся определяющими и в представлениях о социальном прогрессе.

История человечества неопровержимо свидетельствует о ее поступательном прогрессивном развитии, о ее движении от низшего к высшему. Несомненным является прогресс техники: от каменных орудий к железным, от простых ручных орудий к машинам, колоссально увеличивающим производительность человеческого труда.

Однако существуют теории, которые либо отрицают прогресс, либо признают его с серьезными оговорками. Действительно, технический прогресс приводит во многих случаях к разрушению природы и подрыву естественных основ существования общества. Наука не только способствует созиданию, но и порождает разрушительные силы. Особенно это касается военной техники, оружия массового поражения. Да и в обыденной жизни внедрение новинок науки и техники не только обеспечивает комфорт, но и влечет за собой массу отрицательных последствий. Излучение телеэкранов и компьютерных мониторов плохо влияет на зрение, чрезмерное увлечение Интернетом убивает живое общение людей.

Развитие цивилизации привело к утверждению идеалов гуманизма. Но в XX в. произошли две самые кровопролитные в истории человечества мировые войны, возникла идеология фашизма, предусматривавшая порабощение и даже уничтожение людей «низших рас». На рубеже XX—XXI столетий мир потрясают акты терроризма, распространяются наркомания, алкоголизм, преступность. Все это вряд ли может быть названо прогрессивными проявлениями развития.

Теракт в США 11 сентября 2001 г.

Теракт в США 11 сентября 2001 г.

Оценить прогрессивную или регрессивную направленность явлений сложно еще и потому, что разные люди по-разному понимают сущность изменений. То, что в глазах одних выступает прогрессом, для других — проявления регресса. Так, народ может враждебно встретить реформы, проведение которых правительство считает необходимым.

Для более правильной оценки развития общества необходимо выделить объективный критерий прогресса. Бесспорно, объективным показателем прогресса являются уровень развития орудий труда, материальные возможности влияния на окружающую среду и способность изменять ее.

В этом отношении рабовладение и феодализм прогрессивнее первобытно-общинного строя, а капитализм прогрессивнее феодализма. Современный этап развития человечества более прогрессивен, чем период рубежа XIX—XX вв. С этой же точки зрения развитие народов России, США, стран Европы более прогрессивно, чем развитие реликтовых племен, живущих в Африке, Австралии и Южной Америке. Таким образом, высшим и всеобщим объективным критерием общественного прогресса служат развитие производительных сил (орудий труда), развитие самого человека.

Процесс развития человечества от его возникновения до современности включает прошлое и настоящее, которые органически связаны между собой. Настоящее — это итог всей предшествовавшей всемирной истории и в то же время основа для будущего. Будущее человечества уже объективно содержится в его настоящем как в материальном, так и в духовном отношении. Оно будет результатом творческой, практической деятельности людей. Созидать будущее можно, лишь используя то, что уже создано в настоящем на основе опыта и знаний, накопленных в прошлом.

Будущее человечества, несомненно, связано с дальнейшим восхождением общества на новые ступени своего развития в ходе реального исторического процесса. Это поступательное движение не может быть ни простым продолжением настоящего, ни повторением прошлого. Этот процесс означает становление совершенно нового, беспрецедентного в истории гуманного и демократического общества, которое призвано воплотить в себе вековые социальные идеалы человечества.

Вглядываясь в прошлое, оценивая настоящее, мы можем сделать вывод, что одной из основных закономерностей развития общества выступает необратимость социального прогресса в масштабе всемирной истории. Нельзя отрицать, что на протяжении всей истории человечества неоднократно имели место длительные застойные периоды в развитии, различные общества в результате стихийных бедствий и социальных катастроф иногда оказывались отброшенными далеко назад в экономическом, политическом и культурном отношениях. Но при всей сложности, неравномерности и противоречивости процесса развития происходило неуклонное восхождение человечества от низших форм социальной организации к высшим. Хотя в каждом конкретном случае исход столкновения противостоящих друг другу сил прогресса и регресса заранее не предрешен, тем не менее победа прогрессивных сил, как правило, оказывается безусловной, тогда как победа регрессивных сил — временной и преходящей. Это обстоятельство и придает необратимость социальному прогрессу, пока существует человечество.

«Ускорение ритма истории»

Одна из важнейших особенностей социального прогресса — возрастание его темпов, или «ускорение ритма истории», которое придает особую динамичность и стремительность поступательному развитию общества в современную эпоху по сравнению с прошлым. Скорость и радикальность социальных изменений — результат возрастания роли широких народных масс в истории, участия в социальных отношениях каждого конкретного человека. В древности такого количества людей, как сейчас, просто не существовало. В период неолита население всего земного шара едва ли превышало 25 млн человек, к началу нашей эры оно достигло 250 млн и 1 млрд — в начале XIX в. Сейчас на земном шаре живет более 7 млрд человек.

Причина «ускорения ритма истории» не сводится только к увеличению численности населения Земли. Речь идет о его активном вовлечении в историческую деятельность, о его образованности, производительности труда, его политической сознательности. В этом отношении современная эпоха не имеет себе равных в истории. Ускорение социального прогресса слагается из многих объективных факторов. В первую очередь — это раскрепощение человека и увеличение его свободы, накопление научных знаний и рост технического могущества человечества по отношению к природе, вовлечение народов в международное общение и обмен результатами своей деятельности, интернационализация социально-экономических, политических и культурных процессов.

В каждом последующем периоде развития появляется все больше новых открытий и изобретений, которые человечество использует в повседневной жизни.

Основную часть времени своего существования человечество занималось ручным трудом. Машинное производство появилось два века назад, электричество стали использовать чуть более ста лет назад. Авиация и автомобилестроение стали интенсивно развиваться в первой трети ХХ в. Телевидение стало доступно широким массам населения с 1960-х гг., а компьютеры — с 1980—1990-х гг.

По насыщенности политическими событиями и социальными преобразованиями, экономическими переменами и технологическими нововведениями, по интенсивности международного сотрудничества в сфере науки и культуры каждый год в начале XXI в. может быть приравнен к десятилетию в XIX в., к столетию — в Средневековье и Античности, к тысячелетию — в глубокой древности.

В этом уплотнении исторического времени, в сопоставлении с его хронологическими рамками, т.е. в «ускорении ритма истории», с очевидностью проявляется стремительное возрастание темпов социального прогресса в ходе поступательного развития цивилизации на нашей планете. Благодаря ускорению социального прогресса мир уже сейчас разительно отличается от того, каким он был в XX в.

Но существуют ли пределы социального прогресса? Как это ни странно на первый взгляд, наличие определенных «пределов роста» служит необходимой предпосылкой для развития. В самом деле, если бы не было пределов для размножения примитивных биологических организмов, то не был бы возможен и естественный отбор, а следовательно, и биологическая эволюция. Любые более высокоорганизованные биологические организмы, если бы они и возникли в результате мутации, просто «захлебнулись» бы в океане примитивных форм жизни, поскольку скорость размножения последних неизмеримо выше.

Аналогичным образом обстоит дело и с социальным прогрессом.

Всемирная история подтверждает, что наличие определенных «пределов» для экстенсивного роста является скорее объективным стимулом для общественного развития, чем его тормозом.

Если бы не существовало пределов для охоты и собирательства, человечество, возможно, и поныне пребывало бы на примитивной ступени присвоения готовых продуктов природы. Во всяком случае его переход к земледелию и скотоводству задержался бы на тысячелетия. Если бы запасы древесного угля были неисчерпаемы, это, несомненно, замедлило бы переход к использованию минерального топлива, затруднило бы распространение целого ряда технических изобретений. Если бы не существовало определенных пределов человеческой памяти и физических ограничений в устном общении между людьми, это, по всей вероятности, задержало бы изобретение письменности и книгопечатания, развитие технических средств массовой коммуникации. Проблема ограниченных возможностей человека производить математические операции в уме и на бумаге привела к созданию компьютеров.

Однако нельзя сказать, что человечество идет единой дорогой социального прогресса. Примеры истории и современности показывают, что разные народы развиваются с неодинаковой скоростью. Одни из них достигли уровня, который позволяет отнести их к числу развитых стран, другие находятся еще на стадии первобытно-общинного строя. В истории неоднократно происходило взаимодействие народов, находящихся на разных ступенях общественного развития.

Исторические примеры доказывают, что более развитый народ оказывает большее влияние на менее развитый. При этом менее развитый народ заимствует не только положительные результаты эволюции более развитого народа, но и массу негативных проявлений развития.

Например, внедрение европейской культуры в иных странах приводило к деградации коренного населения, распространению среди аборигенов алкоголизма и неизвестных им ранее заболеваний.

Тем не менее нет оснований опасаться замедления социального прогресса в развитии человечества. Интеллектуальный прогресс состоит в том, что все больший объем знаний человечество способно вмещать в искусственную память благодаря изобретению письменности, книгопечатания, видеозаписи и компьютеров.

Невозможно представить современную жизнь без компьютеров

Невозможно представить современную жизнь без компьютеров

Мозг отдельного среднего человека обладает колоссальной информационной емкостью. Ученые считают, что человеческая память способна содержать до 10 млрд бит информации. Это означает, что человек будущего при правильном воспитании и образовании, если он разумно распорядится своей памятью, может обладать общеобразовательными знаниями в объеме десятков энциклопедий по самым разным областям науки.

Объективная логика всемирной истории указывает на поступательное развитие человечества. Но во всеобщем прогрессивном развитии нельзя не учитывать многообразных особенностей эволюции конкретных народов, в истории которых встречаются неравномерность развития, зигзаги, регрессивные черты. Периоды взлета духовной культуры не всегда совпадали с экономическим подъемом и наоборот. Тем не менее нельзя отрицать общей прогрессивной тенденции развития человечества как в историческом прошлом, так и в настоящем.

Схема 7.Принципы диалектики по Г.Гегелю

Схема 7.Принципы диалектики по Г.Гегелю Прогресс — это движение вперед

Прогресс — это движение вперед Теракт в США 11 сентября 2001 г.

Теракт в США 11 сентября 2001 г. Невозможно представить современную жизнь без компьютеров

Невозможно представить современную жизнь без компьютеров