ДОКЛАД

Развитие познавательной самостоятельности младших школьников при изучении геометрических величин

Автор учитель начальных классов

Ковылова Валентина Николаевна

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………………… 3

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ……………………... 4

Общее представление о познавательной самостоятельности младших школьников ………………………………………………………………………… 4

Принципы развития познавательной самостоятельности в младшем школьном возраста ……………………………………………………………….... 6

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ИЗУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН И ЕГО ЗНАЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ……………………... 9

2.1. Методика изучения геометрических величин в начальных классах ………. 9

2.2. Педагогические условия развития познавательной самостоятельности у детей при ознакомлении с геометрическими величинами …………………….. 12

ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………………………… 15

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ………………………………………………………... 16

ПРИЛОЖЕНИЕ……………………………………………………………18

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Современные стандарты образования предполагают трансформацию традиционной модели обучения от передачи знаний, умений и навыков к развитию личности обучающегося путем создания педагогических условий для освоения им необходимых теоретических и практических аспектов учебных дисциплин, позволяющих ему стать деятельным и конкурентоспособным членом развивающегося общества. В связи с этим одной из основных задач современного образования является развитие познавательной активности и самостоятельности обучающихся.

Цель исследования - выделить методические приемы развития познавательной самостоятельности учащихся младших классов в процессе изучения геометрических величин.

Задачи исследования:

Дать общее представление о познавательной самостоятельности младших школьников.

Изучить принципы развития познавательной самостоятельности в младшем школьном возраста.

Отразить методику изучения геометрических величин в начальных классах.

Показать педагогические условия развития познавательной самостоятельности у детей при ознакомлении с геометрическими величинами.

Объект исследования – познавательная самостоятельность младших школьников.

Предмет исследования – методика ознакомления с геометрическими величинами как средство развития познавательной самостоятельности младших школьников.

Методологическим основанием работы является теория развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, Л.В. Занкова.

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Общее представление о познавательной самостоятельности младших школьников

Наиболее сензитивным возрастным периодом для процесса формирования познавательной самостоятельности является младший школьный возраст.

В педагогической литературе [1, c. 17; 5, c. 23; 8, c. 14] познавательная самостоятельность определяется как готовность и стремление личности своими силами овладевать знаниями и способами получения этих знаний, организовывать собственную познавательную деятельность, самостоятельно переносить уже известные знания и умения в новую ситуацию; потребность личности самостоятельно мыслить и способность ориентироваться в новой познавательной ситуации, а также как характеристика познавательной деятельности учащегося, объединяющая совокупность знаний, умений, навыков, которыми обладает субъект, и от ношение личности к процессу учебной деятельности.

По мнению Чучуева М.А., познавательная самостоятельность любого школьника представляет собой интегративный комплекс качеств, с одной стороны, характеризующих его как личность и его деятельность, с другой стороны деятельность его должна быть активно направлена на получение новых знаний об окружающей действительности. Этот комплекс личностных качеств, отражает: интерес к познавательной деятельности, эмоционально-волевую направленность, выраженную стремлением доводить начатое дело до конца, развитость познавательной деятельности, умение анализировать и корректировать работу, умение переносить и использовать имеющиеся знания и умения в новой ситуации, организаторские умения, умение найти дополнительную информацию, работать с книгой [10, c. 105-106].

Л.Г. Григорьева рассматривает познавательную самостоятельность детей младшего школьного возраста как качество личности, которое проявляется у школьников в потребности и способности приобретать знания из различных источников информации, овладевать способами познавательной деятельности, совершенствовать и творчески реализовывать их в учебно-познавательной деятельности в результате волевых усилий, и эффективно развивается в процессе обучения при ведущей роли учителя как организатора самостоятельной поисковой деятельности младших школьников, основанной на активном, творческом подходе к поставлен ной учебной задаче [4, c. 55-56].

Важными условиями эффективного развития познавательной самостоятельности младших школьников являются:

учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;

изменение принципа усвоения знания;

построение учебного материала как развивающейся системы знаний: внедрение в учебный процесс системы учебных творческих заданий;

использование совместных форм организации обучения; смещение акцента в деятельности учителя с объяснительно-иллюстративного на личностно ориентированный, эвристический;

создание положительной мотивации и высокого эмоционального настроя.

Эффективное развитие познавательной самостоятельности осуществляется в виде совместной деятельности при активном использовании коллективно-распределительной и дискуссионной форм обучения [4, c. 55-56].

Таким образом, познавательная самостоятельность – это качество личности, проявляющееся у учащихся в потребности и умении приобретать новые знания из различных источников, путем обобщения раскрывать сущность новых понятий, овладевать способами познавательной деятельности, совершенствовать их и творчески применять для решения любых проблем.

Принципы развития познавательной самостоятельности в младшем школьном возраста

В основе структуры общего интеллектуального развития младших школьников можно выделить системообразующие принципы успешной реализации процесса формирования познавательной самостоятельности.

Личностное развитие школьника, являясь приоритетным в решении задач отечественного образования, обусловливает важность принципа субъектности. Взяв за основу виды деятельности, реализуемые младшим школьником в процессе учения, можно выявить основные свойства его субъектности: умение мыслительной деятельности, умение подходить к учению творчески, коммуникативные умения, оценочно-рефлексивная деятельность.

Субъектность школьника, напрямую связанная с такими процессами, как познание, деятельность и самостоятельность их проявления, может рассматриваться как формируемая система свойств ребенка как субъекта, осознаваемая им самим и актуализирующаяся в процессе деятельности.

Следующий принцип – непосредственно принцип самостоятельности – обусловлен формой активного отношения к изучаемому материалу.

В соответствии с ним учитель начальной школы в ходе организуемого им учебного процесса, формирует у школьников способность ориентироваться в новых учебных ситуациях, критически подходить к оценке фактов и явлений, независимо от суждения других, отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, опираясь на полученные результаты и делать выводы. На этой основе самостоятельность при формировании познавательной самостоятельности младших школьников рассматривается во взаимосвязи с мыслительной активностью, в силу того что самостоятельность представляет собой одну из качественных характеристик интеллектуальной активности [11, c. 39]. Самостоятельность наивысшего уровня достигается в том случае, когда характер деятельности учащихся приближается к логике научно-исследовательской работы, что свидетельствует ее о творческом уровне. Однако последний проявляется при наличии соответствующей организации учебной деятельности школьников.

В связи с этим значимым становится принцип креативности, который помогает не только активному восприятию учащимися учебного материала в процессе изложения учителем новых знаний, но и их творческому преображению.

Для формирования познавательной самостоятельности необходимо наличие творческой среды, создание которой основано на активной деятельности учителя по вовлечению младших школьников во всевозможные проекты, конкурсы, деловые игры, «домашнюю самодеятельность» и другие виды деятельности, предоставление возможности реализоваться, приобретая при этом устойчивый познавательный интерес к процессу получения знаний. С этим связан принцип связи с жизнью, который является одним из самых известных и ранних в дидактике. Работа ребенка, связанная с выявлением жизненно-практического значения изучаемого материала, как важного аспекта практической направленности обучения, предотвращает формальность и схематизм, все еще имеющих место в учебном процессе [2, c. 51].

Главное, чтобы воспитание личности в процессе подобной познавательной деятельности максимально способствовало самореализации каждого школьника, с чем связан принцип ориентации на самореализацию.

Личностный подход к ребенку, а значит, желание учителя видеть в нем уникальную индивидуальность, стремящуюся к реализации своих возможностей, - это составляющие принципа педагогической поддержки учителя. «Педагогическая поддержка представляет собой особую систему педагогической деятельности, раскрывающей индивидуальный потенциал каждого школьника как процесс совместного с ребенком определения его собственных интересов, целей, возможностей и путей преодоления препятствий (проблем), мешающих ему сохранить свое человеческое достоинство и самостоятельно достигать желаемых результатов в обучении, самовоспитании, общении, здоровом образе жизни» [10, c. 105-106].

Таким образом, для осуществления успешного функционирования всей системы формирования познавательной самостоятельности младших школьников нужна поступательная реализация принципов субъектности, самостоятельности, креативности, связи с жизнью, ориентации на самореализацию, педагогической поддержки.

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ИЗУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН И ЕГО ЗНАЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

2.1. Методика изучения геометрических величин в начальных классах

Величины – важнейшие понятия математики, которые развивают пространственное представление, вооружают практическими навыками, являются средствами связи обучения с жизнью.

В начальных классах изучаются следующие геометрические величины: длина, площадь, емкость и др. [7, c.14-21]

Обучение измерению каждой величины в начальном курсе математики происходит поэтапно.

I этап. Уточнение представлений младших школьников о величине. Введение термина.

Цель данного этапа – сформировать у учащихся представление о том, что все окружающие нас объекты обладают свойствами или признаками, их можно сравнивать: ручка короче указки, прямоугольник больше круга, и т.п. Сравнение различных предметов по протяженности, уточнение смысла слов «короче», «уже», «выше» позволяет ввести термин длина; сравнение различных по форме и назначению предметов (чаще – плоских геометрических фигур разной формы) является основой для введения термина площадь. Здесь важно осознать практическую значимость изучаемого понятия, связать его с различными объектами, перевести житейские понятия на язык математики.

На данном этапе уместно использовать учебно-проблемные ситуации двух видов:

Учащимся предлагаются для анализа и сравнения объекты, одинаковые по всем внешним признакам (цвету, размеру, назначению). Требуется найти отличие. Например, две одинаковые внешне коробки могут отличаться величиной.

Учащимся предлагаются для анализа и сравнения объекты, различные по внешним признакам (например, кружка и коробка). Требуется указать общее свойство. Таковым может быть объем (вместимость), высота, масса.

Опыт общения учащихся с заданиями указанных видов позволит им самостоятельно выйти на нужное свойство и зафиксировать его вербально – масса, длина, объем. Основу деятельности учащихся на данном этапе составляют практические действия, самостоятельно выполняемые в различных, как правило, игровых ситуациях [7, c.14-21].

II этап. Непосредственное сравнение величин.

Цель данного этапа – сформировать у учащихся представление о том, что величины можно сравнивать, устанавливая отношение порядка (как правило, нестрогого, ибо величины могут быть и равны) на множестве однородных величин.

Логика учебных ситуаций определяется способом непосредственного сравнения величин, который подлежит усвоению – сначала визуальный (здесь различия должны быть очевидны), затем приложением (длины), наложением (площади), с помощью мускульных усилий (массы), ощущений (время, температура). В завершении данного этапа учащимся предлагается проблемная задача – задание, иллюстрирующее невозможность применения известных способов сравнения величин. Например, сравнить по длине объекты, которые удалены друг от друга (отрезки, расположенные на разных частях классной доски). Разрешение указанных противоречий заключается в выборе мерки – посредника.

III этап. Опосредованное сравнение величин.

Цель данного этапа – сформировать у учащихся представление о том, что:

мерка должна быть однородной с измеряемой величиной, удобной;

численное значение величины зависит от выбранной единицы измерения

(мерки): чем больше мерка, тем число (мера) меньше и наоборот;

сравнивать можно только величины, измеренные одной единицей измерения.

Здесь учащиеся выполняют упражнения на выбор подходящей мерки (для измерения длин – веревочки, полоски бумаги, кусочки проволоки, палочки разного размера). Осуществляя измерение величин различными мерками, учащиеся устанавливают зависимость между величиной и единицей величины, осознают необходимость введения единой (общепринятой) единицы.

Целесообразно ознакомить учащихся со старинными единицами измерения величин – сажень, фут, фунт, ярд, локоть, шаг. Методически верно подобранная система заданий наглядно иллюстрирует учащимся, что все используемые ранее единицы (до введения стандартных) были связаны, как правило, с частями тела человека, а, значит, носили субъективный характер [7, c.14-21].

IV этап. Введение стандартных единиц измерения величин.

Цель данного этапа – познакомить учащихся с общепринятыми единицами величин. Происходит это методом демонстрации: учитель предлагает вниманию учащихся различные предметы (объекты) – носители единичной величины; учащиеся должны осознать, что независимо от материала, из которого изготовлен данный образец (бумага, проволока, пластилин, нитка), все объекты обладают общим свойством – длиной, например.

| 1 класс | Длина (см, дм). Масса (кг). Объем (л). |

| 2 класс | Площадь фигуры (кв.см, кв.дм, кв.м). Объем фигуры (куб.см, куб.дм, куб.м). Длина (м) |

| 3 класс | Длина (мм, км). Время (сек, мин, ч, сутки, год, век…). Масса (т, ц). |

| 4 класс | Площадь (ар, га). Градусная мера угла (градус). |

V этап. Формирование измерительных умений.

Цель данного этапа – сформировать у учащихся способность к измерению длин отрезков, площадей фигур, масс тел, вместимости сосудов с помощью стандартных единиц величин. Решение учебной задачи направлено на осознание измерения величин и, как следствие, введение измерительного инструмента (линейки, палетки, транспортира).

IV этап. Выполнение арифметических действий с именованными числами.

Цель данного этапа – развитие вычислительных умений и навыков, формирование представлений о свойствах величин, формирование у учащихся способности к преобразованию, сравнению, сложению, вычитанию, умножению и делению величин, выраженных в единицах сначала одного, затем разных наименований. Здесь важно, чтобы учащиеся осознали, что для выполнения действий с именованными числами, их нужно выразить в единицах одного наименования. Так же нужно обратить внимание учащихся на связь между действиями с отвлеченными числами и именованными (за исключением именованных чисел, выраженных в единицах времени) [7, c. 14-21].

Таким образом, ознакомление младших школьников с геометрическими величинами – поэтапный процесс, включающий: уточнение представлений младших школьников о величине, введение термина, непосредственное сравнение величин, опосредованное сравнение величин, введение стандартных единиц измерения величин, формирование измерительных умений, выполнение арифметических действий с именованными числами.

2.2. Педагогические условия развития познавательной самостоятельности у детей при ознакомлении с геометрическими величинами

«Развитие самостоятельности и творческой активности учащихся в процессе изучения геометрических величин происходит непрерывно от низшего уровня воспроизводящей самостоятельности к высшему уровню творческой самостоятельности… Задача воспитания и развития самостоятельности личности в обучении заключается в управлении процессом перерастания воспроизводящей самостоятельности в творческую» [3].

Эффективность достижения цели повышается путем организации урочной и внеклассной индивидуальной, групповой и коллективной деятельности, направленной на решение проблемных ситуаций или творческих задач. Таким образом, методические основы развития познавательной самостоятельности на уроках математики предполагают:

подбор содержания учебного материала, способствующего обогащению знаний, расширению кругозора, приобретению опыта, но в то же время вызывающего интерес обучающихся и необходимое эмоциональное сопровождение; (Приложение1)

применение форм и методов работы, направленных на создание проблемных учебных ситуаций, требующих от обучающихся активных самостоятельных действий;

учет творческого и исследовательского компонентов в подборе видов заданий;

организацию деятельности, характеризующуюся постепенным нарастанием уровня самостоятельности в выполнении заданий.

Для достижения высокого уровня сформированности познавательной самостоятельности рационально придерживаться исторического, этнопедагогического, нравственного, краеведческого принципов на уроках математики. Для этого могут использоваться различные формы работ и виды заданий, требующие исследовательского или творческого подхода:

викторины и конкурсы;

самостоятельное составление задач с использованием название флоры, фауны, географических объектов родного края;

поиск загадок или пословиц о числах и математике;

сложение сказок или стихотворений на математическую тематику;

изучение мер измерений на основе фольклора или исторической литературы [6, c. 113-115].

Например, при изучении геометрических величин в 3 классе целесообразно в качестве домашнего задания предложить составить кроссворд или мини-сборник единиц фольклора с использованием изученной лексики. Проектная работа по изучению этимологии названий позволит не только развивать самостоятельность и заложить основы исследовательской деятельности, но и закрепит навыки, связанные с изучением геометрических величин.

«Простейшим показателем сформированности познавательной самостоятельности младшего школьника можно считать самостоятельную работу, в ходе которой он частично или полностью выполняет различного вида задания с целью развития знаний, умений, навыков и личностных качеств» [9, c. 37-40].

Таким образом, организация форм учебной деятельности путем создания интересных и творческих проблемных задач позволит повысить уровень познавательной деятельности, мотивации к обучению, самостоятельности учеников и их уверенности в своих способностях в ходе изучения геометрических величин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги исследованию отметим, что:

Познавательная самостоятельность – это качество личности, проявляющееся у учащихся в потребности и умении приобретать новые знания из различных источников, путем обобщения раскрывать сущность новых понятий, овладевать способами познавательной деятельности, совершенствовать их и творчески применять для решения любых проблем.

Для осуществления успешного функционирования всей системы формирования познавательной самостоятельности младших школьников нужна поступательная реализация принципов субъектности, самостоятельности, креативности, связи с жизнью, ориентации на самореализацию, педагогической поддержки.

Ознакомление младших школьников с геометрическими величинами – поэтапный процесс, включающий: уточнение представлений младших школьников о величине, введение термина, непосредственное сравнение величин, опосредованное сравнение величин, введение стандартных единиц измерения величин, формирование измерительных умений, выполнение арифметических действий с именованными числами.

Организация форм учебной деятельности путем создания интересных и творческих проблемных задач позволит повысить уровень познавательной деятельности, мотивации к обучению, самостоятельности учеников и их уверенности в своих способностях в ходе изучения геометрических величин.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Вопросы теории и методики развития познавательной активности учащихся: сб. науч. тр. / под ред. М.П. Пальнова. - Томск, 2014. – 380с.

Грачева Н.В. Педагогические условия активизации познавательной направленности младших школьников: дисс. ... канд. пед. наук. - Киров, 2014. – 216с.

Гречко С.А., Щербатова С.А. Формирование учебной самостоятельности школьников на уроках математики [Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». – Режим доступа: http:// http://festival.1september.ru/articles/589015/

Григорьева Л.Г. Развитие познавательной самостоятельности младших школьников // Среднее профессиональное образование. - 2015. - № 12. – С. 55-56.

Гузеев В.В. Познавательная самостоятельность учащихся и развитие образовательной технологии. - М.: Прогресс, 2014. – 218с.

Ильясова А.Н. Методические основы развития познавательной активности и самостоятельности младших школьников на уроках математики // Казанский педагогический журнал. – 2016. - № 2. – С. 113-115.

Рябикин Е.Г. Методика изучения основных величин в начальных классах // Начальная школа. – 2014. - № 2. – С. 14-21.

Талызина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности младших школьников. - М.: Сфера, 2012. – 362с.

Фирсина Е.Г. Формирование учебной самостоятельности учащихся // Начальная школа. – 2014. – № 11. – С. 37-40.

Чучуева М.А. Принципы формирования познавательной активности младших школьников // Транспортное дело России. – 2016. - № 8. - С. 105-106.

Шишова А.В. Педагогические условия стимулирования самостоятельной познавательной деятельности младших школьников: дисс ... канд. пед. наук. – М., 2013. – 202с.

Приложение 1

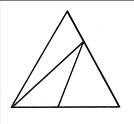

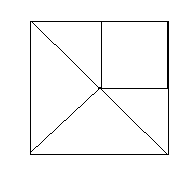

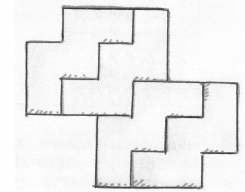

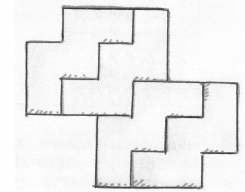

1). Задания, направленные на развитие пространственного мышления, умений выделить фигуру по признакам, умения анализировать.

Сколько квадратов и сколько треугольников на рисунке?

Сколько треугольников на чертеже? Какие еще фигуры есть на чертеже?

Сколько окружностей на рисунке?

2). Задания, нацеленные на развитие выделять существенные признаки, умение сравнивать предметы и на развитие мыслительных операций анализа и синтеза.

1.На рисунке изображена мозаичная плитка. Она составлена из 4 одинаковых частей. Какие одинаковые части другой формы можно получить?

.

.

2. Раздели четырехугольник на две части, так, чтобы:

а) обе части были треугольниками;

б) обе части были четырехугольниками;

в) одна часть была четырехугольником, а другая – треугольником;

г) одна часть была пятиугольником, а другая – треугольником.

3). Задания, нацеленные на формирование представлений о площади плоской фигуры.

Разбейте данную фигуру на несколько прямоугольников и найдите ее площадь. Какой длины и ширины должен быть кусок картона, из которого будет вырезана эта фигура?

Дан квадрат, площадь которого 36 см2. Какой длины будет сторона квадрата, площадь которого составит одну четвертую часть площади данного квадрата?

Задача: площадь закрашенной части квадрата равна 4 кв. см. Найдите площадь большого квадрата.

Из прямоугольника, стороны которого 4 см и 6 см, вырезали квадратный кусок. Найди площадь закрашенной фигуры, если сторона вырезанного квадрата равна 2см.

Из прямоугольника, стороны которого 4 см и 6 см, вырезали квадратный кусок. Найди площадь закрашенной фигуры, если сторона вырезанного квадрата равна 2см.

Заполни таблицу, зная, что а и b – стороны прямоугольника, Р – его периметр, S – его площадь.

| а | b | Р | S |

| 7 см | 1 см |

|

|

|

| 4 см | 12 см |

|

| 8 см |

|

| 40 см2 |

4) Задания, направленные на развитие логического мышления и конструирование геометрических фигур.

1. Как тремя отрезками начертить треугольник, так чтобы на его сторонах лежали все 4 точки?

1. Как тремя отрезками начертить треугольник, так чтобы на его сторонах лежали все 4 точки?

2. Построй треугольник с вершинами в точках А, В и С так, чтобы сторона АС Была равна отрезку КМ, сторона ВС – отрезку ЕТ.

Приложение 2

Путешествие в страну Геометрия.

В мероприятии участвуют учащиеся 3 и 4 классов. Каждая команда получает путевой лист с указанием станций, которые она должна пройти. На каждой станции команда должна выполнить определенное задание. Только после его выполнения она может двигаться дольше. За каждое выполненное задание команда получает баллы. В конце после того, как команда пройдет все станции, баллы суммируются и подсчитывается общее количество.

Путешествие по станциям.

3 класс 4 класс

1.Треугольная. 1. Осколочная

2.Четырехугольная. 2. Танграм

3. Кроссвордная. 3. Треугольная

4. Танграм. 4. Четырехугольная

5. Осколочная. 5. Кроссвордная

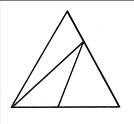

1 – я станция «Треугольная»

Сколько треугольников на картинке?

Задания для 3 класса

Задания для 4 класса

2 – я станция «Осколочная»

Задания для 3 класса

Кувшин разбился. Найди осколки кувшина и отметь их цифрами.

Задания для 4 класса

Задания для 3 класса

Кувшин разбился. Сложи из осколков кувшин.

Задания для 4 класса

Кувшин разбился. Сложи из осколков кувшин.

3 – я станция «Кроссвордная»

Разгадать кроссворд

Задания для 3 класса

1 - результат сложения чисел;

2 - группа из трех цифр в записи многозначного числа;

3 - компонент умножения»

4 - арифметическое действие;

5 - так называется число, которое показывает, на сколько равных частей разделено целое;

6 - единица измерения массы;

7 - название второго разряда в названии единиц;

8 - название числа, состоящего из одной единицы и шести нулей;

9 - операция, в результате которой получается приближенное значение числа;

10 - в ней есть условие и вопрос, требуется выполнить решение и найти ответ.

Задания для 4 класса

1 - геометрическая фигура, у которой сумма углов всегда равна 180;

2 - он равен длине двух радиусов окружности;

3 - она обозначается буквой S и измеряется в квадратных сантиметрах и квадратных дециметрах;

4 – единица измерения длины;

5 – чертежный инструмент, с помощью которого измеряется длина;

6 - мера земельной площади;

7 - он любит чертить окружности;

8 - общая точка двух сторон треугольника;

9 - линия, которая не имеет начала и конца.

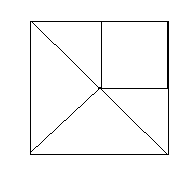

4- я Станция «Четырехугольная»

Сколько четырехугольников на картинке?

Задания для 3 класса

Задания для 4 классов

5 – я Станция «Танграм».

Составьте фигуру из отдельных деталей

Задания для 3 класса

Задания для 4 класса

19

.

.

Из прямоугольника, стороны которого 4 см и 6 см, вырезали квадратный кусок. Найди площадь закрашенной фигуры, если сторона вырезанного квадрата равна 2см.

Из прямоугольника, стороны которого 4 см и 6 см, вырезали квадратный кусок. Найди площадь закрашенной фигуры, если сторона вырезанного квадрата равна 2см.