СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Развитие творческих способностей подростков на занятиях кружка

Актуальность исследования данной дипломной работы определяется тем, что неотъемлемой частью современного образования является творчество, которое рассматривается как одно из главных условий успешной самореализации личности, которая будет эффективно проявлять себя в современном мире, в разнообразных жизненных ситуациях.

Просмотр содержимого документа

«Развитие творческих способностей подростков на занятиях кружка»

Министерство образования и науки РФ

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет»

Педагогический институт

Кафедра технологического образования и профессионального обучения

Допустить к защите:

Заведующий кафедрой

_________И.Г. Моргунова,

к.п.н., доцент

« _____» __________2016г

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ НА ЗАНЯТИЯХ КРУЖКА

Выполнил: студент 5 курса 07518з

Мартынова Вера Фёдоровна

Научный руководитель:

Дульчаева И.Л., к.п.н., доцент

Оценка: _________

г. Улан-Удэ

2016 г.

Содержание

Введение…………………………………………………………………….3

Глава 1. Теоретические основы развития творческих способностей подростков на занятиях кружка…………………………………………….......8

1.1. Развитие творческих способностей подростков как психолого–педагогическая проблема……………………………………………………….8

1.2. Особенности развития творческих способностей подростков на внеклассных занятиях…………………………………………………………..19

1.3. Возможности обучения шитью семейского костюма на занятиях кружка в развитии творческих способностей подростков………………….31

Глава 2. Экспериментальная работа по развитию творческих способностей подростков на занятиях кружка «Рукодельница» ………….39

2.1. Диагностика уровня развития творческих способностей подростков……………………………………………………………………….39

2.2. Содержание экспериментальной работы по обучению подростков шитью семейского костюма на занятиях кружка «Рукодельница» с целью развития творческих способностей ……………………………………………47

2.3. Анализ результатов по развитию творческих способностей подростков на занятиях кружка ……………………………………………….60

Заключение………………………………………………………………..64

Список литературы……………………………………………………….67

Приложение

ВВЕДЕНИЕ

Перед современным обществом и системой образования поставлены важнейшие задачи – воспитание личности, которые способны вносить во всякий труд творческий подход и готовой к активному включению в разнообразные виды деятельности. Такому всестороннему развитию способствует учебное заведение, где организуется не только урочная деятельность, но и осуществляется внеклассная работа учащихся в различных формах. Такая система образования способствует не только получению знаний, но и так же способствует достижению более высокого творческого уровня развития мышления.

Образовательная область «Технология» способствует развитию у учащихся функциональной технологической грамотности, общетрудовых и политехнических умений и знаний, необходимых во всех сферах профессиональной деятельности, формирует важные качества личности, как уважительное отношение к труду, трудолюбие, упорство в достижении поставленной цели, творческий подход к принятию решений.

Творческие способности – это далеко не новый предмет исследования.

Человеческие способности всегда вызывали у людей большой интерес. В современном обществе они приобрели особую актуальность, где к человеку предъявляются более высокие требования. Таким образом, в результате быстро меняющихся условий жизни, проводимых социально-экономических преобразований, изменения познавательного отношения к миру, качественных изменений ценностей и потребностей общества на современном этапе резко возросло значение творческих способностей.

Творчество – это целенаправленная человеческая деятельность. Конечный продукт творческой деятельности может быть, как материальным, так и идеальным, завершённым или незавершённым, но творческий процесс не может быть бесплодным.

Вопрос о развитии способностей в теории и практике обучения ещё недостаточно разработан, не сформулирован целостный комплекс показателей, отражающий разное понятие «творческие способности». Между тем, у каждого ребёнка есть свои таланты и способности, поэтому задачей учителей является систематическое целенаправленное развитие у учащихся гибкости и подвижности воображения, мышления, интуиции.

Актуальность исследования данной дипломной работы определяется тем, что неотъемлемой частью современного образования является творчество, которое рассматривается как одно из главных условий успешной самореализации личности, которая будет эффективно проявлять себя в современном мире, в разнообразных жизненных ситуациях.

Разработанность данной проблемы:

В педагогике и педагогической психологии существует целый ряд научных направлений, разрабатывающих проблему формирования творческих способностей: это развивающее обучение (Л.В. Занков, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин), проблемное обучение (А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов), творческая педагогика на основе теории решения изобретательских задач и теории развития (И.М. Верткин, Г.С. Альтшуллер), теории воспитания творческих способностей учителя (С.А. Архангельский, М.Ф. Гоноболин, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин и др.).

Вопросы творческой деятельности в обучении и развитии способностей, учащихся рассматриваются в работах П.Я. Гальперина, Б.М. Теплова, Б.Г. Ананьева, А.М. Матюшкина Б.Г. Богоявленской, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева. Указанные труды послужили основанием для выявления оптимальных условий творческой деятельности и разработки программы развития творческих способностей, учащихся в образовательном процессе.

Проблема исследования заключается в выявлении и обосновании педагогических условий успешного развития творческих способностей подростков. Актуальность проблемы и недостаточная ее разработанность определили тему исследования: «Развитие творческих способностей подростков на занятиях кружка».

Цель исследования: выявить педагогические условия, повышающие эффективность процесса развития творческих способностей подростков на занятиях кружка.

Объект исследования: процесс развития творческих способностей подростков.

Предмет исследования: организация кружка «Рукодельница» с целью развития творческих способностей подростков.

Задачи исследования:

Проанализировать проблему развития творческих способностей подростков с позиции педагогики и психологии.

Изучить особенности развития творческих способностей подростков на внеклассных занятиях.

Выявить возможности обучения шитью семейского костюма на занятиях кружка в развитии творческих способностей подростков

4. Диагностировать уровень развития творческих способностей подростков.

5. Разработать содержание работы по развитию творческих способностей подростков на занятиях кружка «Рукодельница» и экспериментально проверить ее эффективность.

6.Проанализировать результаты эксперимента.

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования:

анализ психолого-педагогической и методической литературы по проблеме исследования;

тестирование (опросник Дж. Рензулли)

наблюдение;

беседа;

анализ продуктов деятельности;

математические методы обработки результатов исследования.

Гипотеза исследования: процесс развития творческих способностей у подростков на кружковых занятиях по изготовлению семейского костюма будет успешным если:

использовать метод проектов;

обучение строить на народных традициях, национально-культурных обычаях, особенностях семейских Забайкалья.

Теоретико-методологическая основа исследования являлись:

Концепция системно-деятельностного подхода к развитию личности (К.А. Альбуханова-Славская, А.А. Бодалёв, Л.С. Выготский, В.И. Загвязинский, А.Н. Леонтьев, А.М. Матюшкин, С.Л. Рубинштейн); теория личностно-ориентированного образования (Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич, И.Д. Фридман, В.А. Сластенин, И.С. Якиманская); теоретические положения психологической и педагогической науки по развитию творческих способностей (Д. Гильфорда, С.Л. Рубинштейна, Э.П. Торранса, Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, Д.Б. Богоявленской, В.Н. Дружинина, А.Н. Леонтьева и другие).

Практическая значимость: Результаты экспериментальной работы могут служить методическим пособием для учителей технологии в общеобразовательных школах, а также в учреждениях дополнительного образования для развития творческих способностей подростков.

База исследования:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хасуртайская средняя общеобразовательная школа», кружок «Рукодельница», учащиеся 6-8 классов, в количестве 12 человек.

Структура работы: дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложения. Работа иллюстрирована рисунками и таблицами.

Во введении обосновывается актуальность данной работы и степень разработанности проблемы, ставятся цели и задачи, определяется объект и предмет исследования, методологическая основа и практическая значимость работы.

Первая глава «Теоретические основы развития творческих способностей подростков на занятиях кружка», посвящена психолого-педагогической проблеме развития творческих способностей подростка, особенности её развития на внеклассных занятиях.

Во второй главе «Экспериментальная работа по развитию творческих способностей подростков на занятиях кружка «Рукодельница»» была рассмотрена диагностика уровня развития творческих способностей, содержание экспериментальной работы и анализ результатов по развитию творческих способностей на занятиях кружка.

В заключении делаются выводы по теме дипломной работы.

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ

НА ЗАНЯТИЯХ КРУЖКА

Развитие творческих способностей подростков как психолого-педагогическая проблема

Подростковый возраст – это период, когда вырабатывается мировоззрение, убеждение, характер и жизненное самоопределение, поэтому его называют переходным возрастом (от детского к взрослому состоянию, от незрелости к зрелости). Переход к взрослости охватывает все стороны развития подростка – это анатомо-физиологическое, интеллектуальное, нравственное развития и все виды его деятельности.

В подростковом возрасте серьёзно изменяются условия жизни и деятельности школьника, что приводит к перестройке психики, ломке старых сложившихся форм взаимоотношения с людьми [21].

Заметные изменения происходят в эмоциональной сфере подростка. Эмоции отличаются большой силой и трудностью их управления. С этим связано неумение подростка сдерживать себя, слабостью самоконтроля, резкость в поведении.

Учение для подростка является основным видом деятельности. И от того, как учится подросток, во многом зависит его психологическое развитие.

В процессе обучения подросток приобретает способность к сложному аналитико-синтетическому восприятию (наблюдению) явлений и предметов. Восприятие становится плановым, последовательным и всесторонним. Существенные изменения претерпевает память и внимание. Нарастает умение организовывать, контролировать и управлять вниманием, памятью.

Лучший способ организовать внимание подростка – это умение организовать учебную деятельность так, чтобы у ученика не было желания отвлекаться на длительное время. Творческая деятельность – вот что делает урок интересным и способствует подростковому возрасту существенно изменять, обогащать, образно мыслить.

Наряду с творчеством большое значение имеет понимание значимости знаний, когда подросток положительно относиться к учёбе. Это связано с усилением роста самосознания современного подростка. Многие учебные предметы нравятся подросткам потому, что они отвечают его потребностям не только много знать, но и уметь быть всесторонне развитым, культурным человеком. Надо поддерживать убеждение подростка в том, что только образованный человек может быть по настоящему полезным членом общества. Убеждения и интересы создают у подростков повышенный эмоциональный тонус и определяют отношения подростка к учению.

Детей данного возраста отличает повышенная познавательная и творческая активность, они всегда стремятся узнать что-то новое, чему – либо научится, причём делать все по-настоящему, профессионально как взрослые. Это стимулирует подростков к выходу за пределы школьной программы в развитии своих знаний, умений и навыков. Потребность во всём, что для этого необходимо подросток удовлетворяет сам, путём самообразования и самообслуживания, нередко с помощью своих друзей, которые увлечены таким же как они делом [54].

Проблема познания творчества многогранна и сложна. Над основными аспектами теоретического анализа творческого процесса работали философы, педагоги, психологи. Психологические аспекты творческого процесса опубликованы в трудах зарубежных и отечественных ученых: Д. Гильфорда, С.Л. Рубинштейна, Э.П. Торранса, Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, Д.Б. Богоявленской, В.Н. Дружинина, А.Н. Леонтьева и другие. Процесс формирования и развития творческих способностей рассматривались такими философами, как В. Гумбольт, Н.А. Бердяев, Э. Кассирер, Э. Фромм, М.К. Мамардашвили и другими.

В педагогике и педагогической психологии существует целый ряд научных направлений, разрабатывающих проблему формирования творческих способностей: это развивающее обучение (В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин), проблемное обучение (А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов), творческая педагогика на основе теории решения изобретательных задач и теории развития (Г.С. Альтшуллер, И.М. Верткин), теория воспитания творческих способностей учителя (С.А. Архангельский, М.Ф. Гоноболин, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин и др.) [42].

Наибольшее влияние на исследования проблемы способностей оказали труды отечественных учёных Р.С. Немова, С.Л. Рубинштейна и Б.М. Теплова, В.Д. Шадрикова, И.Ф. Харламова, В.А. Крутецкого, И.А. Зимней, В.Н. Дружинина [42].

В психолого-педагогической литературе даны различные характеристики творчества, творческих способностей, творческой деятельностью и связанных с этой категорией понятий.

Для начала рассмотрим понятие «способность». Проблема способностей всегда волновала учёных, как с теоретической, так и с практической стороны. Когда мы видим проявления ярких способностей, мы удивляемся и восхищаемся ими. Я думаю, что каждому человеку хотелось бы узнать, какой у него потенциал своих способностей, как их раскрыть и развить. Почему у одних они есть, а у других – нет?

В отечественной психологии можно выделить два направления способностей. Первое направление – психофизиологическое, которое рассматривает связи основных свойств нервной системы и общих психических способностей человека. Второе направление – исследование способностей в индивидуальной, учебной, игровой, трудовой деятельности. Это направление в основном рассматривается как деятельностные детерминанты развития способностей, при этом роль задатков либо просто подразумевается или вообще не рассматривается. Затем в рамках школы С.Л. Рубинштейна сложилась компромиссная точка зрения на исследование творческих способностей. Учёные рассматривали способности, которые возникают у человека на основе задатков, как развитие способов деятельности.

В учебном пособии «Психология и педагогика» авторы Л.К. Аверченко, Т.В. Андрюшина и другие дают определение понятиям «задатки» и «способности» [35].

«Задатки – это врождённые анатомно-физиологические особенности мозга, нервной системы, органов чувств и движения, функциональные особенности организма человека, составляющие природную основу развития его способностей».

Все люди от природы имеют различные задатки, которые лежат в основе развития способностей. Если задатки вовремя не развивать, то они исчезают.

«Способности – это формирующиеся в деятельности на основе задатков индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого, от которых зависит успешность деятельности».

Б.М. Теплов рассматривает способности, прежде всего, как индивидуально-психологические различия между людьми. Давая определение способностей, он считает, что оно должно включать в себя три признака:

- во-первых, под способностями подразумевается индивидуально-психологические особенности, отличающие оного человека от другого; никто не станет говорить о способностях там, где дело идет о свойства, в отношении которых все люди равны;

- во-вторых, способностями называют не вообще индивидуальные особенности, а лишь такие, которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности или многих деятельностей;

- в-третьих, понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навыкам или умениям, которые уже выработаны у данного человека [46].

В более узком смысле рассматривал проблему способностей Р.С. Немов, говоря, что способности – это то, что не сводится к знаниям, умениям и навыкам, но объясняет их быстрое приобретение, закрепление и использование на практике [34].

С.Л. Рубинштейн в своих работах: «Основы общей психологии», «Принципы и пути развития психологии», «Бытие и сознание» понимал под способностями пригодность к определённой деятельности. Он считал, что главными показателями, которые позволяют судить о способностях, являются лёгкость усвоения новой деятельности, а также широта переноса выработанных индивидом способов восприятия и действия с одной деятельности на другую. Способность, по мнению С.Л. Рубинштейна, представляет сложное синтетическое образование личности [44].

С.Л. Рубинштейн и Б.М. Теплов считают, что способности не сводятся знаниям, умениям, навыкам. Учёные делают вывод о взаимной обусловленности этих понятий: с одной стороны, способность – это предпосылка овладения знаниями и умениями, а с другой стороны – в процессе этого овладения происходит формирование способностей.

Советский психолог А.В. Петровский образно сравнил способность с зерном, которому еще предстоит развиваться: брошенное зерно – это лишь возможность превратиться в колос при определённых условиях (структура и влажность почвы, погодные условия и т.д.), так и способности каждого человека являются лишь возможностью для приобретения знаний и умений при благоприятных условиях [37].

Если определить суть понятия «способность», которую раскрывают в разных определениях, встречающихся в литературе (Б.М. Теплов, С.Л. Рубинштейн, Н.С. Лейтес, В.Г. Крысько и другие), то можно дать обобщенное понятие «способности»: способности - это синтез свойств личности, который отвечает требованиям деятельности и обеспечивает высокий уровень её достижения, успешность, быстроту и лёгкость выполнения каких-либо действий. Эта точка зрения наиболее точная в общепринятом понимании термина «способности» в отечественной психологии [43].

Понятие творчество в большей мере связывается с понятием творческих способностей и чаще всего рассматривается как характеристика личности.

Л.Б. Ермолаева-Томина в учебном пособии для вузов «Психология художественного творчества» даёт определение: «Творчество – это личностное качество, базирующееся на развитии высших психических функций, когда творчество, как навык, включается во все виды деятельности, поведения, общения, контакта со средой» [18].

Многочисленные исследования, которые были посвящены изучению творчества, говорят о том, что эти вопросы волновали лучшие умы человечества (П.Л. Лавров, И. Кант, В.С. Соловьев, Л.С. Выготский, Н.А. Бердяев, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов и другие), но к единому мнению, что же такое «творчество» они не пришли.

Учёные философы определяют понятие «творчество» как одно из главных условий развития материи, образование её новых форм, вместе с возникновением, которых меняются и сами формы творчества. Философская энциклопедия даёт такое определение: «Творчество – это деятельность, порождающая нечто новое, никогда ранее не бывшее» [29].

Психологический словарь даёт такое определение творчеству как «деятельность, результатом которой является создание новых материальных и духовных ценностей. Оно предполагает наличие у личности способностей, мотивов, знаний и умений, благодаря, которым создается продукт, отличающийся новизной, оригинальностью и уникальностью».

С точки зрения педагогики и психологии самым главным является процесс творческой работы, изучение этого процесса подготовки к творчеству, нахождение новых методов, форм и средств развития творчества. Творчество требует большой мыслительной активности, интеллектуальных способностей, волевых решений, эмоциональных черт и высокой работоспособностью. Исходя из этого, можно сделать вывод, что творчество является целенаправленным, упорным и напряжённым трудом.

В своем словаре Л.С. Выготский писал, что высшее выражение творчества до сих пор доступно только немногим избранным гениям человечества, но и в каждодневной окружающей нас жизни творчество является необходимым условием существования. Всё, что выходит за пределы рутины и в чём заключается хоть доля нового, обязательно связано своим происхождением с творческим процессом человека [12].

В своей работе Н.А. Бердяев «Смысл творчества» даёт определение творчеству как свободу личности, а смысл творчества – эмоциональным переживанием наличия противоречия и поиска путей его разрешения.

Психолог А. Матейко считает, что сущность творческого процесса заключается в преобразовании имеющегося опыта и создания на его основе новых комбинаций.

Я.А. Пономарёв считает, что в основе творчества лежит глобальная необъяснимая мотивация отчуждения человека от мира. Особенности, которые мотивируют творческую личность, рассматриваются им не столько в удовлетворении достижения результата творчества, сколько в самом процессе и стремлении к творческой деятельности [39].

Разные высказывания показывают лишь некоторые грани творчества. Каждый из авторов прав по-своему. В настоящее время для обозначения способности к творчеству употребляется термин «креативность», в дословном переводе творческость. Это понятие ввёл Дж. Гильфорд. Креативность характеризуется поведением личности в целом и результатом такого поведения, который проявляется в мышлении, в отдельных способностях, в разных видах деятельности.

Креативность можно отнести к общим способностям, потому-то она располагает человека к созданию чего-то нового, оригинального в разных сферах деятельности. Многими психологами креативность рассматривается как высшее проявление феномена человека, которая составляет его духовную и личную зрелость объединяющее свойство личности, которое связано с другими его чертами.

Поэтому существует большой интерес психологов к изучению творческих способностей человека и стремлению научиться их оценивать.

Творческие способности – это успешное осуществление какого-то вида творческой деятельности и обуславливающий уровень её результативности за счет совокупности индивидуальных особенностей личности. Творческие способности проявляются в качестве знаний, интересе, в уровне развития творческого и логического мышления, воображения, в самостоятельном творческом поиске, которые обеспечивают создание чего-то нового в той или иной области.

Для успешного развития творческих способностей важно создать определённые условия, которые будут благоприятствовать их формированию.

Однако создание благоприятных условий не всегда достаточно, чтобы воспитать ребёнка с высокоразвитыми творческими способностями. Необходима постоянная работа по развитию творческого потенциала у детей.

Для Д.Б. Богоявленской основным показателем творческих способностей является интеллектуальная активность, которая сочетает в себе два компонента: познавательный и мотивационный. Критерии, в котором проявляется творчество, является характер выполнения человеком предлагаемых ему мыслительных задач [9].

По мнению С. Медника суть творчества заключается в способности преодолевать стереотипы на заключительном этапе мыслительного синтеза и в использовании широкого поля ассоциаций.

И.В. Львов считает, что творчество – это не всплеск эмоций, потому что оно неотделимо от знаний и умений, а эмоции, которые сопровождают творчество, одухотворяют деятельность человека, повышают тонус его протекания и придают ему силы.

На современном этапе понятие «творческие способности» изучают и анализируют пути их развития такие учёные как В.А. Крутецкий, И.А. Зимняя, И.Ф. Харламов и другие.

Так, например, учёный В.А. Крутецкий в свое работе «Психология» отмечает, что «… каждая деятельность (педагогическая, музыкальная, конструктивная, математическая, литературная и т.д.) предъявляет человеку определённые требования к его психическим процессам, работе анализаторов, скорости реакций, к свойствам личности». Одни люди могут обладать соответствующими качествами, у других они могут быть слабо развиты. Если люди обладают такими индивидуально-психологическими особенностями, которые в наибольшей степени отвечают требованиям соответствующей деятельности, то это и значит, что они способны к этой деятельности» [25].

Структуру творческих способностей также определяют многие педагоги. Например, по Л. Кохену [24]:

- Открытие нового для себя;

- Научение чему-то новому;

- Проявление талантов;

- Развитие умения решать проблемные ситуации;

- Творчество через полное преконструирование области деятельности;

- Открытие нового в области интересов и знаний;

- Развитие умения решать проблемные ситуации;

- Творчество через расширение области деятельности.

Л.Н. Дроздикова компонентами творческих способностей видит [53]:

Положительная мотивация к творческой деятельности – интерес к процессу творческой деятельности, познавательные потребности, осознанность цели деятельности, стремление к успеху при решении творческих задач, стремление к лидерству в творческой деятельности, стремление к самосовершенствованию.

Самоорганизация в творческой деятельности – умение преодолевать трудности в учении, способность к планированию, самоконтролю, самооценке, самоанализу, рефлексии, коррекции, умение выделять основные цели и приоритеты.

Использование способностей в творческой деятельности – оригинальность мышления, гибкость мышления, изобретательность, критичность ума, способность генерировать идеи, способность к переносу ранее усвоенных методов познания в новую ситуацию, видение новой функции знакомого объекта, умение видеть альтернативу решения творческих задач, создание оригинальных способов решения при известности других, комбинирование и преобразование известных средств для новых решений проблемы.

А.Н. Лук, который проанализировав биографии выдающихся изобретателей, учёных, музыкантов, художников выделяет следующие творческие способности [31]:

1.Способность видеть проблему там, где не видят её другие.

2.Способность сворачивать мыслительные операции, заменяя несколько понятий одним и используя всё более ёмкие в информационном отношении символы.

3.Способность применять навыки, приобретённые при решении одной задачи к решению другой задачи.

4.Спсобность воспринимать действительность целиком, не дробя её на части.

5.Способность легко ассоциировать отдалённые понятия.

6.Способность памяти в нужную минуту выдавать нужную информацию.

7.Гибкость мышления.

8.Способность выбирать одно из альтернативных решений проблемы до её проверки.

9.Способность видеть вещи такими, какие они есть и выделять наблюдаемое из того, что привносится интерпретацией.

10.Способность включать вновь воспринятые сведения в уже имеющейся системе знаний.

11.Творческое воображение.

12.Лёгкость генерирования идей.

13.Способность доработки деталей, к совершенствованию первоначального замысла.

Делая вывод можно сказать, что в общем, определение творческие способности выглядят следующим образом:

Творческие способности - это особенности человека, которые имеют отношение к успешному выполнению какой-либо деятельности, но не сводятся к знаниям, умениям и навыкам, которые уже у него выработаны, Критериями творческих способностей являются: интерес к процессу творческой деятельности, способность к планированию, самоконтролю, самооценке, самоанализу, рефлексии, коррекции, стремление к самосовершенствованию, способность к переносу ранее усвоенных методов познания в новую ситуацию, способность доработки деталей, к совершенствованию первоначального замысла

1.2. Особенности развития творческих способностей подростков на внеклассных занятиях

Проанализировав психолого-педагогическую литературу мы видим, что значение творческих способностей не становиться меньше со временем, а также не теряет актуальности проблема развития творческих способностей. Развитие творческих способностей подростков является единой частью образовательного процесса, который включает в себя и внеклассную деятельность учащихся.

Внеклассная деятельность – это организация педагогом различных видов деятельности в внеучебное время, обеспечивающих необходимые условия для социализации личности школьников.

Задача внеклассной работы состоит в привлечении школьников к общественно-полезной деятельности, стимулировании их самостоятельности и инициативы в развитии индивидуальных интересов, способностей и склонностей.

Внеклассная работа строится по принципу добровольности, а её содержание должно отвечать личным интересом учеников:

во-первых, разнообразная внеучебная деятельность способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребёнка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке;

во-вторых, включение в различные виды внеклассной работы обогащает личный опыт ребёнка, его знания о разнообразии человеческой деятельности, ребёнок приобретает необходимые практические знания и навыки;

в-третьих, разнообразная внеклассная работа способствует развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желания активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности;

в-четвёртых, в различных формах внеклассной работы дети не только проявляют свои индивидуальные особенности, но и учатся жить в коллективе, т.е. сотрудничать друг с другом, заботиться о своих товарищах, ставить себя на место другого человека и прочее. Причём каждый вид внеурочной деятельности – творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект [52].

Особое внимание необходимо уделить следующим особенностям организации образовательного процесса по внеклассной работе:

организация обучения на добровольных началах;

неформальный, комфортный характер психологической атмосферы, не регламентированный обязательствами и стандартами;

возможности сочетать различные направления и формы занятий в свободное время;

возможность переходить из одной группы в другую.

Из выше перечисленного следует, что во внеклассной работе заложены большие возможности для развития творческой личности.

К основным функциям внеклассной работы можно отнести:

Развивающая функция.

Заключается она в развитии психических процессов, в развитии индивидуальных особенностей учеников через включение их в соответствующую деятельность. Развивающая функция внеклассной работы заключается в выявление скрытых способностей, развитие интересов и склонностей ученика.

Воспитывающая функция.

Эта функция отражает влияние внеклассной работы на воспитание и поведение учеников в обществе, т.е. способствует социализации ребёнка, помогает находить общий язык с коллективом.

Обучающая функция.

Она выполняет роль вспомогательной для более эффективной реализации, воспитывающей и развивающей функций. Обучающая функция заключается не в формировании системы научных знаний, учебных умений и навыков, а обучение детей определённым навыкам поведения, общения, коллективной жизни и т.д.

Развлекательная функция.

Данная функция заключается в том, чтобы развлечь ученика, пробудить интерес, воодушевить, доставить удовольствие от деятельности.

Коммуникативная функция.

Главное содержание этой функции проявляется в освоении диалектики общения. В процессе деятельности на внеклассных занятиях происходит общение как между учителем и учеником, так и между самих детей.

Функция самореализации.

Данная функция состоит в получении ребёнком возможности сделать что-нибудь своими руками, проявить себя, самореализовать себя в практической деятельности.

Индивидуальная работа с детьми – это начальная ступень творческого развития. Она заключается в том, что дети под руководством учителя, старшего товарища начинают заниматься прикладным творчеством, моделированием и конструированием, углублённо изучают интересную для них тему, изготавливают различные устройства, приборы, наглядные пособия, изделия декоративно-прикладного творчества.

Основной групповой формой организации творчества, учащихся внеурочное время является кружок.

Кружок – это коллектив школьников, объединенных общими интересами, где пробуют свои силы учащиеся и развивают склонности, способности и творческое мышление.

Чтобы развивать у школьников творческую активность, любознательность, стремление к научному поиску в той или иной области используют разные формы массовой работы: олимпиады, конкурсы, экскурсии, лекции, выставки творческих работ, тематические вечера, встречи с мастерами народного творчества и т.д.

При организации внеклассной работы главным принципом является предоставить возможность всем учащимся удовлетворить свои стремления и развить способности. Для удовлетворения интересов школьников необходимо создавать кружки различного профиля и привлекать опытных специалистов в этой деятельности. Интерес ученика к какому-то определённому вопросу может быть развит и углублён на занятиях кружка, так как учитель может выйти за рамки программы и учебника и у ученика появляется больше возможности проявить свою инициативу.

Существуют следующие типы кружков:

Предметно-технические кружки.

Цель – расширить и углубить знания и умения учащихся, создавать оборудование и наглядные пособия для пополнения учебных мастерских и кабинетов на основе технических способностей учащихся.

Учебно-технологические кружки.

Цель – овладеть каким-либо видом труда и получить начальную профессиональную подготовку в определённой области трудовой деятельности.

Творческие конструкторские кружки.

Цель – совершенствовать и углублять научно-технические знания и технологические умения, творческо-конструкторские способности и развивать техническое мышление.

Кружки декоративно-прикладного творчества и народных ремёсел.

Цель – удовлетворить эстетические интересы и потребности, развить художественные способности, углубить и расширить технологические знания и умения.

В процессе обучения на занятиях кружка развиваются ряд качеств, которые положительно скажутся на характере ребёнка и пригодятся ему в дальнейшем. Нужно выбрать такие методы, формы и приёмы обучения для формирования богатого внутреннего мира, которые будут развивать творческие способности детей и побуждать к активной творческой деятельности. Одно из главных правил обучения ни в коем случае не подавлять индивидуальность ребёнка, а наоборот развивать у них уверенность в своих силах и веру в способность решать творческие задачи.

Для того чтобы развивать у детей творческие способности нужно постоянно создавать ситуацию учебной, творческой деятельности, которая будет раскрывать и развивать природное творческое дарование. Чтобы дети находили новые подходы для изготовления продукта своей деятельности нужно всегда целенаправленно развивать подвижность и гибкость мышления, учить их мыслить, рассуждать и делать выводы.

Для успешной реализации программы кружковой работы можно использовать разнообразные методы и формы обучения.

Методы обучения:

Объяснительно-иллюстрированный метод – это метод, который направлен на сообщение готовой информации разными средствами (наглядными, словесными, практическими) для осознания и запоминания этой информации

Репродуктивный метод – это метод обучения, который направлен на воспроизведение учеником способов деятельности по определённому алгоритму, который выстроил учитель.

Также должны широко использоваться информационно-поисковые методы, которые способствуют формированию познавательной активности школьников:

Метод проблемного изложения – это такой метод обучения, при котором усвоение знаний и формирование навыков происходят самостоятельно или с помощью учителя. Поставив проблему, учитель должен дать ученикам самим попытаться её решить на основе тех знаний, которые у ученика имеются и убедиться, что этих знаний недостаточно, чтобы решить поставленную перед учеником проблему, а уже затем помочь в построении доступных для них звеньев, приводящих к новому знанию. Поэтому для того, чтобы ученик был постоянно включён в самостоятельную поисковую деятельность нужно создавать проблемные ситуации, так как это ведет к развитию познавательной и творческой активности учащихся.

Метод организации исследовательской деятельности – это метод обучения, при котором предусматривается творческое применение знаний, овладение методами научного познания и формирование навыка самостоятельного научного поиска.

Метод проекта - это совокупность учебно- познавательных приёмов, которые позволяют приобрести знания и умения в процессе планирования и самостоятельного выполнения каких-либо определённых практических заданий с обязательной презентаций результата своей работы.

Частично-поисковый метод – это метод обучения, при котором определённые элементы знания сообщает педагог, а другую часть знаний учащиеся получают самостоятельно при решении проблемных задач или отвечая на поставленные вопросы.

Метод коллективного творческого дела – это метод обучения, при котором деятельность учащихся направлена на создание нового творческого продукта.

Изучив теоретические основы развития творческих способностей на занятиях кружка рассмотрим различный опыт других учителей-практиков.

В своей статье Е.Н. Алчедаева, учитель ИЗО, черчения и технологии «Развитие творческих способностей на занятиях кружка по ДПИ посредством использования техники войлоковаляния» описывает занятия кружка, которые носят в основном практический характер, но также присутствуют такие формы работы как беседы, лекции, экскурсии и так далее [55]. Эффективной формой воспитательной работы является организация выставок творческих работ детей.

Кружковые занятия по декоративно-прикладному творчеству ставят перед собой цель расширить знания детей об истории народного и профессионального искусства, приобрести практические навыки по художественной обработке различных материалов, организовать досуг и выяснить творческие способности детей.

Занятия в кружке должны расширять круг художественных интересов детей, которые выходят за пределы школьных образовательных программ по трудовому обучению.

Для того чтобы быть востребованным на рынке труда, выпускнику необходимо обладать творческими способностями, самостоятельностью и оригинальностью мышления, уметь самостоятельно получать и анализировать знания в ходе творческой деятельности. Такому всестороннему развитию ребёнка способствуют учебные учреждения, где, на ряду, с урочными занятиями организовывается внеклассная работа, которая и может стать двигателем для зарождения творческой личности.

Орлова Валентина Ивановна, учитель технологии в статье «Развитие творческих способностей, обучающихся через интеграцию предмета технология и кружковой работы» пишет: «Творческий человек, как правило, более успешен во всём – от простого общения до профессиональной деятельности [58]. Творческие способности помогают человеку находить оригинальные решения сложных проблем. Именно поэтому необходимо стимулировать мотивацию учащихся к творчеству, создавать условия для развития их творческих способностей».

Из материала по обобщению педагогического опыта руководителя кружковой работы: «Развитие творческих способностей детей в кружковой деятельности» Валюшко Валентины Ивановны [56]. Она руководитель кружка станции детского технического творчества из Гомельской области. Работает под девизом: «Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд возвышается до творчества». Цель её работы – не столь научить детей рисовать, обучать их основам художественного ремесла, сколько раскрыть их душу, развить самостоятельное мышление, фантазию, умение видеть и чувствовать прекрасное. Свобода творчества – главная идея. Поэтому на занятиях кружка Валентина Ивановна больше внимания уделяет ознакомлению с произведениями искусства, беседам об искусстве, экскурсиям, применяет разные приемы и методы работы, которые способствуют развитию самостоятельности, активности ребёнка для побуждения его выражать своё мнение и видение мира.

Для умения логически выстраивать картину изображения, Валентина Ивановна проводит конкурсы или игры, в которых сочетаются различные технологии воспитательного процесса: сотворчество, коллективное творчество, свобода и творчество, релаксация и поощрение.

Критериями определения творческой работы для неё является: нестандартность, оригинальность, своеобразность, образность, романтизм, богатство цветоощущения, преобладание собственных эмоций.

По мнению Валентины Ивановны, чем раньше ребенок будет развивать эмоционально-чувственный мир, тем ярче будет он сам и продукт его творчества.

В своей деятельности она опирается на позитивное восприятие ребёнка, потому что именно такое отношение педагога может придать ему силы, поддержать и направить его усилия в благоприятное русло.

В работе по развитию творческой активности детей, их личности и индивидуальности для Валентины Ивановны основополагающими являются принципы: принцип свободы выбора, принцип открытости, принцип освоения знания через деятельность, принцип регулярного контроля, принцип педагогической техники.

Говоря о творчестве, учёные часто рассматривают её в тесной взаимосвязи с развитием. Для развития человека творчество имеет большое значение, потому что творческая деятельность связана с ростом личности. И если понимать творчество как создания нового, можно прийти к выводу, что оно в большей или меньшей степени является уделом всех, нормальным состоянием и спутником детского развития.

Яковленко Любовь Сергеевна, учитель ИЗО МОУ гимназии №1 г. Серпухова считает, что творчество начинается с познания [60]. Творческая деятельность, т.е. созидание новых материальных и духовных ценностей нельзя рассматривать в отрыве от проблемы способностей школьников к деятельности.

В своей работе с детьми она уделяет большое внимание применению методов и методических приёмов обучения, которые обеспечивают активизацию умственной и практической деятельности учащихся для более успешного развития творческих способностей.

Для успешного развития творческих способностей Любовь Сергеевна в своей работе особое внимание уделяет:

- развитию склонностей, способностей, интересов каждого учащегося с учётом их возможностей;

- приёмам осознанного решения разных творческих задач;

- направлению и активизации творческих способностей, учащихся через практическую деятельность.

Свои уроки она старается делать для каждого ребёнка ярким событием в жизни, который будет побуждать к самостоятельному творчеству. Творческие способности не могут развиваться одинаково у всех ребят в силу их индивидуальных способностей, но на своих занятиях Любовь Сергеевна старается дать каждому ребёнку возможность активно, самостоятельно проявить себя и испытать радость творческого труда. Одним из важных условий формирования творческих способностей является стимул.

Одной из форм поощрения, которую Любовь Сергеевна часто использует – это участие в школьной выставке, которые она проводит регулярно.

Каждый ученик интересен на уроке как личность – со своим пониманием мира, со своими чувствами и мыслями. Они думают, рассуждают, творят красоту, радуются и находят в этом творении счастье.

Из выше рассмотренного видим, что существует большое разнообразие в развитии творческих способностей на занятиях кружка по декоративно-прикладному творчеству. Но тем не менее мы считаем, что эффективнее развитие творческих способностей будет если применять метод проектов.

Выбор методов обучения обусловлен, в первую очередь, содержанием учебного материала и целями обучения, которые применительно к обучению шитью семейского костюма отличаются тем, что предполагают не только приобретение знаний, но и формирование умений и навыков, которые необходимы в практической работе. Поэтому в процессе обучения шитью семейского костюма подходят в первую очередь те методы, при которых идёт включение в изучаемую ситуацию, пробуждение к активным действиям, переживание состояния успеха и конечно же мотивация своего поведения.

Метод проектов основан на принципах активного обучения. Это говорит о том, что, по мере своих возможностей, ученик должен сам отыскать то, что ему нужно узнать, а не получать готовую информацию. Нахождение информации самостоятельно укрепляет в учениках веру в то, что они активные участники этого процесса, поэтому они несут ответственность за свою работу.

При организации выполнения проектов одну из главных условий играет создание творческой обстановки в мастерской. Любой ребёнок, который попадает в эту среду, где активно и весело работают сверстники, сам как бы заряжается общим настроением коллектива. В ходе выполнения индивидуальных и групповых заданий чётко определяется роль ребёнка в общем труде, это помогает ему преодолевать застенчивость.

Обсуждая с детьми план предстоящей работы, давая им возможность высказываться, педагог должен с уважением относиться к их идеям и высказываниям, предъявлять к ним справедливые, реально выполняемые требования. Постепенно повышая трудность проектных заданий, педагог должен создавать благоприятные условия для подростков, такие как развитие силы воли, дисциплинированность, настойчивость, выдержка. Для того чтобы заставить ребёнка довести начатое дело до конца, сосредоточить на нём свое внимание, педагог использует приём длительных заданий, поддерживает интерес ребёнка к начатому делу.

Результаты исследования показывают, что через проектную деятельность у детей расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, формируется потребность в получении и переработке информации разного характера. Особенно это проявляется на этапах выбора и обоснования темы проекта, составление плана технологического процесса.

Ведение кружковых занятий методом творческих проектов позволяет выявлять и развивать творческие возможности и способности учащихся. Именно при выполнении творческого проекта учащиеся задумываются над вопросами: на что я способен, где могу применить свои знания, что надо сделать ещё и чему необходимо научиться. Учащиеся видят перед собой конечный результат – ту вещь, которую они сделали своими руками, вложили в неё свою душ.

Выполнение проектов позволяет пройти все этапы работы до получения конечного результата, обобщить и усвоить учебный материал, помочь не просто запомнить и воспроизвести знания, но и применять их на практике. На первом этапе выдвигаются различные варианты выполнения творческого проекта и в результате выбор падает на лучший. Таким образом, включается личностная мотивация, начинается процесс творчества и самостоятельной мыслительной работы.

Целью проектной деятельности становится поиск способов их решения задачи и в этом помогают три основных этапа:

Организационно-подготовительный этап, в котором ставиться проблема поиска, выбор и обоснование проекта. Учащиеся умчаться выбирать из большого числа вариантов наиболее подходящий, проанализировать предстоящую деятельность.

Реализация проекта происходит на технологическом этапе, основной целью которого является создание реального объекта. На этом этапе подбираются материалы и инструменты, определяется последовательность операций для быстрого и качественного решения проблемы. Решение этих задач позволяет учащимся преодолевать психологические препятствия, развивать творческое воображение, конструкторское видение, разрабатывать технологию поэтапного выполнения изделий. Все эти условия создают устойчивую мотивацию к дальнейшей учебной деятельности и развитию индивидуальных творческих способностей.

На заключительном этапе делается анализ выполненной работы. Эта оценка помогает судить об уровне сформированных знаний и умений учащегося.

В работе над творческим проектом у учащихся проявляется самостоятельность в формировании цели и задачи, поиске нужной информации, анализе, структурировании, исследовании и принятии решения, организации своей деятельности и взаимодействии с товарищами. Те дети, которые чувствуют неуверенность в себе, недостаточно успешные в коллективной работе получают ощущение разделённого успеха, потому что в одиночку никак не могли рассчитывать на свои силы.

Полезность проекта заключается в том. Что учащимся не рассказывается ничего лишнего. У него есть право выбора и учащийся учиться соединять разрозненные сведения, собирая их в единое целое. Проект создает условия в заинтересованном общении и объединении участников проекта, вводит всех в курс изменяющейся ситуации, новых идей или обсуждение возникших трудностей. Учащиеся самостоятельно выполняют отдельные этапы проекта, но в рамках одного общего дела.

Творческий проект с точки зрения преподавателя – это дидактическое средство, которое позволяет обучать проектированию, воспитывать творческую личность способную реализовать себя в современных рыночных условиях.

Подводя итоги выше изложенному можно сказать, что внеклассная работа имеет выраженный воспитывающий характер. Именно внеклассная работа способна раскрыть такие качества человека, без которых творческая личность может не состояться. В жизни всегда есть место творчеству. Это закон развития человеческого общества и всей нашей цивилизации.

1.3. Возможности обучения шитью семейского костюма на занятиях кружка в развитии творческих способностей подростков

У каждого народа есть свои, сложенные веками, обычаи, традиции, история своего развития и свои неповторимые и оригинальные национальные наряды.

Каждый человек должен знать историю своего народа. Принадлежность к определённым вековым обычаям и традициям даёт ему ощущение значимости в жизни. На формирование любого народного костюма со своими особенностями большое влияние оказывали окружающие факторы: географическое положение, климат, уклад жизни и основные занятия нации.

На Руси с давних пор все национальные костюмы имели неповторимые особенности от региона и нации и, кроме всего прочего, у каждого народа одежда подразделялась на повседневную и праздничную. По одежде можно было определить откуда он родом, к какой нации и социальному классу принадлежит. Во всех национальных костюмах заложена информация свойственная только определённой нации – об обычаях, занятиях, роде и разнообразных событиях.

Россию населяют народы разных национальностей: русские, буряты, татары, башкиры, калмыки и др. Каждая нация бережно хранит и ценит свою индивидуальную и богатую культуру, особенно свои народные костюмы.

Мы – современники обязаны донести эту живую историю, передать эти крупицы нашим потомкам.

Так как мы проживаем в семейском селе Хасурта и наши дети впитывают с рождения культуру и быт семейских Забайкалья, поэтому наше небольшое село играет важную роль в сохранении, приумножении традиций и культуры семейских. За 200 с лишним лет существование села, его жители смогли сохранить традиции и культуру предков, передавая многолетние знания и навыки из поколения в поколение.

Семейские – своеобразная этноконфессиональная группа русского населения Забайкалья, сложившаяся под влиянием ряда исторических явлений и событий и сохранившая в своих обычаях, традициях и культуре образ «допетровской» Руси [7].

По указу императрицы Екатерины II русские старообрядцы партиями стали выселяться в Сибирь из Стародубья и Ветки в XVIII веке. Царское правительство полагало, что тяжёлая жизнь в экстремальных условиях сломит сторонников старой веры и «мятежного протопопа Аввакума». Но семейские выстояли и стали самой многочисленной группой русского населения Сибири. В 2004 году мы праздновали 200-летие села Хасурта. Это было одно из самых значимых и крупных мероприятий не только села, района, но и республики.

Имея большой архив музейных экспонатов наше село обладает большим потенциалом для развития комплексных этнографических туров, которые позволяют познакомиться как с материальной культурой, так и бытом старообрядцев Забайкалья. В селе сохранена уникальная культура «семейских», туристы могут увидеть в наши дни быт, одежду, уклад жизни, религиозные обряды, национальную кухню, жилища, декоративно искусство такими, какими они были много лет назад, что находиться под охраной ЮНЕСКО и этим фактом вызывает большой интерес для туристов. Поэтому посовещавшись с девочками мы решили на кружке «Рукодельница» изготавливать куклы-сувениры для туристов, которые будут посещать наше село. Из любого увлекательного путешествия хочется привезти вещь, которая бы напоминала о приятном отдыхе. Сувениром может стать что угодно – от маленькой свистульки до национального костюма. Сувенир на память – прекрасный повод проявить свои творческие способности и удивить друзей и близких оригинальными подарками.

Национальная одежда – это своего рода книга, научившись читать которую можно много узнать обычаи, традиции и историю своего народа [15]. Изучение семейского костюма, как части духовного и материального наследия семейских, способствует воспитанию уважения к её истории и традиции, развивают у детей чувство красоты и гармонии, способности развития творческих способностей. Приобщение к народному искусству даёт эстетическое и нравственное воспитание, развивает уважение к труду. Кружковые занятия по изготовлению семейского костюма направлены на развитие творческих способностей, на воспитание художественной культуры детей, развитие интереса к народному творчеству, его традициям.

Немного из истории семейского костюма [20].

Слово «костюм» пришло в русский язык из французского, которое обозначает «обычай». Поэтому костюм – это не только часть одежды, но и то, что собственно, и создаёт облик человека конкретной эпохи: ткань, крой, отделка. Формирование национальных особенностей русского народного костюма происходило в XIV – XVI веках. Свой окончательный вид одежда семейских приняла в конце XVII – начале XVIII века, когда староверы проживали в Польше. Она включала в себя не только северовеликорусские особенности наряда (гачи, шаровары, ношение корольков, т.е. бусы, ленты и т.д.), но и некоторые элементы польского, белорусского и украинского костюмов, а также способы повязывания платков; имелись в ней южновеликорусские черты одежды: бисерные украшения, девичий косник, налобная бисерная повязка, дутые бусы, яркость тканей, украшение цветами и птичьими перьями.

Наряд семейской женщины состоял из рубахи с прямыми полами. К рубахе пришивалась «станушка» (низ) из грубой материи. Поверх рубахи одевался яркий цветной, отделанный лентами сарафан на «проймах» (лямках) в праздничные дни, а в будничные дни – тёмный одноцветный, без лент или с лентами, пришитыми в два или три ряда почти у самого низа. Ленты были яркими и обязательно отличались по цвету сарафана. Для крепости «добрый», то есть из дорогой материи, сарафан с изнанки подшивали другим материалом. У сарафанов для повседневной носки с изнанки подшивали только подол. Под сарафан на рубаху надевалась юбка. Поверх сарафана чуть повыше талии подвязывали пояс, тканный из шёлковых или бумажных ниток, в старину – из шерсти. Пояса были красиво отделаны геометрическими фигурами из разноцветных ниток. Сбоку к поясу привязывали карман, где хранили деньги, носовой платок, напёрсток и т.д. Поверх сарафана надевался спереди на шею цветастый «запан» - фартук с грудкой, по подолу украшенный лентами, подвязанный по талии ленточками или шнурками. Вся грудь, особенно в праздники, была украшена бусами – «янтарями», которые очень ценились.

Наряд девушки отличался от наряда замужних женщин только отсутствием кичек. Головной убор девушки состоял из платка, завязанного концами назад. В праздник, идя в молельный дом, на голову надевали повязку с бисерными кистями. Обычно они надевали «гумашку» - картон, вырезанный в виде кокошника и обёрнутый шалью, концы которой опускались на спину, а верх головы оставался открытым.

Только по головному убору можно было определить девушек и замужних женщин. Девушки перед замужеством носили косники. На заплетённую косу одевался косник. Женский головной убор одевался впервые невесте на свадьбу, одна девичья коса расплеталась и заплеталось две косы, укладывались косы вокруг головы и потом завязывалась кичка, которая полностью скрывала волосы. Головной убор замужней женщины был сложным. На голову одевалась кичка, сшитая из стёганной материи, имеющая возвышение (рожок). Кичка покрывалась шалью из простой материи, а в праздник – из атласа или кашемира. Шаль завязывали углом, концы ее перекручивались спереди и прятались сбоку, а два других падали на шею.

Детские костюмы являлись точной копией одежды взрослых.

Со временем менялись ткани, их фактура, цвет, но главные принципы изготовления костюма сохранились. Костюм должен быть ярким и красочным.

В костюме семейской женщины нашла отражение красота окружающей русской природы.

Народный костюм прошёл в своём развитии долгий путь. Он не ушёл в прошлое. В начале третьего тысячелетия семейский костюм продолжает жить, вызывая интерес у художников, исследователей, народных мастеров, модельеров.

История не сохранила имён создателей семейского костюма. Семейский народный костюм – это результат деятельности многих поколений предков, во все времена был предметом творчества. Мастерицы вносили в изделия что-то своё, но в рамках традиционных представлений о красоте. Потому они и сохранились до наших дней, потому что бережно передавались от матери к дочери, от бабушки к внучке.

Изучая историю семейского костюма, его характерные особенности, осваивая приёмы изготовления куклы-сувенира на кружке «Рукодельница» мы с гордостью можем сказать, что народный семейский костюм не ушёл в прошлое.

Возрождение традиций своих предков в селе Хасурта началось в 1986 году, когда в Хасуртайской средней школе был открыт школьный краеведческий музей. Он сразу стал центром всей воспитательной работы учащихся и главным инициатором, и пропагандистом духовной и материальной культуры своих предков среди жителей села. С 1995 по 2005гг школа работала по программе «Школа народного календаря», используя эколого-этнографическое направление. С 2005 года Хасуртайская СОШ реализует проект дополнительного образования «Школа-социум. Русская школа».

В 2000 году администрацией сельского поселения «Хасуртайское» разработана программа-социум «Сохранение материальной и духовной культуры семейских», куда были вовлечены работники культуры, образования, общественные и коммерческие организации. Общими усилиями началось возрождение народных праздников, религиозных обрядов, старинного фольклора. В этом году исполнилось 70 лет Народному семейскому ансамблю «Родник». Это гордость села. Самобытный коллектив знают не только у себя в районе и в республике, но и за пределами Бурятии. На выигранный Грант по линии Министерства культуры Республики Бурятии для ансамбля закуплены подлинно старинные костюмы: кашемировые сарафаны, атласные шали, янтарные бусы, тканные пояса. Специально были заказаны в Монголию традиционная обувь из мягкой кожи – ичиги.

Достойной сменой участников Народного ансамбля «Родник» является детский Образцовый фольклорный ансамбль «Матрёшка». Юные артисты не только выступают на престижных концертах районной и республиканской сцен, но и постоянно встречают многочисленных гостей Хасурты, в том числе и зарубежных – американцев, корейцев, японцев, англичан и т.д.

В Хасурте почти в каждом доме, как дорогая реликвия, хранится старинная семейская одежда. Конечно, постоянно этот традиционный наряд уже не носят, хотя лет 15-20 назад старшее поколение носили сарафаны постоянно. Самой последней представительницей была Казазаева Вилитинья Сазоновна, которая придерживалась этой традиции, но к сожалению, два года назад умерла. Она сама прекрасно шила традиционную семейскую одежду. В настоящее время семейскую одежду одевают пожилые люди на похороны, или в храм на службу. А молодежь любит наряжаться в костюмы своих бабушек и прабабушек в различные народные праздники, которых в деревне празднуют большое множество: Рождество, Масленица, Пасха, Троица, Покров и т.д.

Результатом многолетней кропотливой целенаправленной работы Иванова В.Ф. стала замечательная книга «Народный костюм семейских Забайкалья», изданной совместно с доктором исторических наук, преподавателем БГУ С.В. Васильевой. В этой книге исследуется исторический материал о народном костюме семейских Забайкалья, в том числе на основе личной коллекции Иванова В.Ф., включающей в себя около тридцати комплектов женской праздничной одежды из разных районов Республики Бурятия и Забайкальского края. Особое внимание уделено сравнению элементов кроя, цветовой гаммы, бытового предназначения одежды семейских.

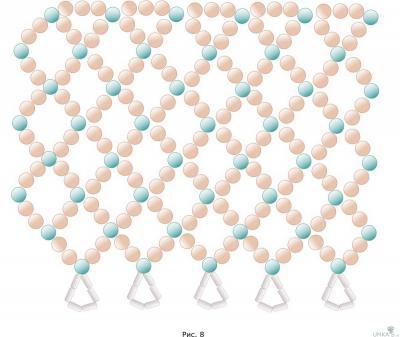

На занятиях кружка «Рукодельница» дети будут учиться шить семейский костюм и развивать свои творческие способности на примере выбора ткани, подбора лент, приёма украшений в одежде, бисероплетения и ткачества на берде.

Выводы по первой главе

В первом параграфе мы изучили психолго-педагогические основы творческих способностей. Творческие способности - это особенности человека, которые имеют отношение к успешному выполнению какой-либо деятельности, но не сводятся к знаниям, умениям и навыкам, которые уже у него выработаны. Для развития творческих способностей мы предлагаем применение метода проектов на занятиях кружка по изготовлению семейского костюма.

Изучая семейский костюм, у детей воспитывается уважение к истории и традициям, развиваются чувство красоты и гармонии, так же они приобщаются к народному искусству, что не заменимо для эстетического и нравственного воспитания. Кружковая работа по изготовлению семейского костюма направлена на воспитание художественной культуры, развитие творческих способностей, на развитие интереса к народному творчеству.

Глава 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ

НА ЗАНЯТИЯХ КРУЖКА «РУКОДЕЛЬНИЦА»

2.1. Диагностика уровня развития творческих способностей подростков

Посещая кружок, подросток заполняет свой досуг, черпает много поучительного, углубляет свои знания и этим самым повышает уровень своего творческого потенциала, поэтому главная задача педагогов состоит в том, чтобы разбудить в человеке заложенные природой задатки и способности и при этом не подавить в нём стремление к творчеству.

Чтобы проанализировать творческие способности учащихся в начале учебного года было праведно исследование на занятиях кружка «Рукодельница», который посещают учащиеся 6-8 классов. Опытно-экспериментальной базой исследования служило Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хасуртайская средняя общеобразовательная школа», Хоринского района. Данный эксперимент должен был решить следующие задачи: выявить компоненты, критерии, показатели, уровни развития творческих способностей, учащихся в процессе изучения семейского костюма.

В первой главе, рассмотрев структуру творческих способностей мы выделили: интерес к процессу творческой деятельности, стремление к самосовершенствованию, способность к планированию, самоконтролю, самооценке, самоанализу, рефлексии, коррекции, способность к переносу ранее усвоенных методов познания в новую ситуацию, способность доработки деталей, к совершенствованию первоначального замысла.

Уровни развития творческого способностей:

Высокий уровень – заложен значительный творческий потенциал, который представляет богатый выбор творческих возможностей. Если на деле применить способности, то доступны самые разнообразные формы творчества (имеет интерес к процессу творческой деятельности, стремится к самосовершенствованию, проявляет творческие способности, с интересом выполняет творческие задания, проявляет оригинальность, воображение, самостоятельность при выполнении задания, имеет способность к планированию, самоконтролю, самооценке, самоанализу, рефлексии, способность к переносу ранее усвоенных методов познания в новую ситуацию, доработки деталей, к совершенствованию первоначального замысла).

Средний уровень – вполне нормальный творческий потенциал. Обладаете теми качествами, которые позволяют творить, но есть проблемы, которые тормозят процесс творчества. Во всяком случае, этот потенциал позволяет творчески проявлять себя, если, конечно, того пожелаете (имеет недостаточный интерес к процессу творчества, недостаточно активен, выполняет творческие задания под контролем учителя, однако может проявлять свои творческие способности, проявляет оригинальность при выполнении заданий, но часто требует помощи учителя, имеет недостаточную способность к планированию, самоконтролю, самооценке, самоанализу, рефлексии, способность к переносу ранее усвоенных методов познания в новую ситуацию, доработки деталей, к совершенствованию первоначального замысла).

Низкий уровень – творческий потенциал, увы, невелик. Учащийся имеет низкий интерес к процессу творчества, плохо усвоенные понятия, пассивен, не стремится проявлять творческие способности, не может создавать и принимать необычные решения, отказывается от выполнения творческих заданий, имеет низкую способность к планированию, самоконтролю, самооценке, самоанализу, рефлексии, способность к переносу ранее усвоенных методов познания в новую ситуацию, доработки деталей, к совершенствованию первоначального замысла.

В настоящее время для оценки уровня развития творческих способностей имеются большое количество тестов, которые направлены на оценку и самооценку характеристик творческих способностей.

Я использовала опросник Дж. Рензулли, который проверяет творческие способности. Опросник состоит из десяти пунктов, в которые входят характеристики творческого мышления и поведения. Каждый пункт оценивался мной на основе наблюдений в различных ситуациях (на занятиях кружка, в классе, на мероприятиях и т.д.). (Приложение 1)

Каждый вопрос оценивался по шкале, которая содержит четыре градации – 1-редко, 2-иногда, 3-часто, 4-постоянно.

Общей оценкой креативности будет сумма баллов по десяти пунктам (минимальная оценка – 10 баллов, максимальная – 40 баллов).

Творческие характеристики заключают в себе следующее утверждения: Чрезвычайно любознателен в самых разных областях;

Выдвигает большое количество различных идей или решений проблем;

Свободен и независим в выражение своего мнения;

Способен рисковать;

Выбирает задания, связанные с «игрой ума», фантазирует;

Обладает тонким чувством юмора и видит смешное там, где другим не кажется смешным;

Осознает свою импульсивность, проявляет эмоциональную чувствительность;

Обладает чувством прекрасного;

Имеет собственное мнение и не боится его отстаивать;

Не склонен полагаться на авторитетные мнения без их критической оценки.

Следующий этап – это обработка данных. Каждый пункт мы оцениваем и заносим в специальный лист ответов.

На завершающим этапе эксперимента мы получили следующие результаты:

Результаты эксперимента представлены. (Приложение 2)

Из таблицы мы видим, что испытуемые имеют разный уровень развития творческих способностей:

Всего испытуемых было 12 человек – это учащиеся 6-8 классов, которые ходят на кружок «Рукодельница».

- 5 учащихся, что составляет 41,7%, набрали от 24 до 34 баллов, что показывает средний уровень развития творческих способностей;

- 2 учащихся, что составляет 16,6% набрали 20 баллов – у них низкий уровень развития творческих способностей;

- 5 учащихся (41,7%) – они набрали от 34 до 40 баллов имеют высокий уровень развития творческих способностей.

Диаграмма 1. Уровень развития творческих способностей.

Чтобы сопоставить результаты, основанные на моих наблюдениях по Опроснику Дж. Рензулли и уровня развития творческого потенциала учащихся я провела с ними тест «Творческий потенциал». Этот тест позволяет определить их веру в себя, любознательность, степень сосредоточенности и т.д. По результатам диагностики мы разделили группу на две подгруппы, одну экспериментальную и контрольную по 6 учеников.

Тест «Творческий потенциал» (Приложение 3).

Инструкция по выполнению и обработке теста: В этом тесте нужно выбрать один из предложенных вариантов поведения в данной ситуации. К каждому выбранному ответу присваивается – за ответ «а» - 3 балла, за ответ «б» - 1 балл, за ответ «в» - 2 балла. При сложении баллов общая сумма набранных очков покажет нам уровень творческого потенциала детей.

Результаты теста, которые составляют основные качества и способности творческого потенциала:

-вопросы 1, 6, 7, 8 определяют границы вашей любознательности;

- вопросы 2, 3, 4, 5 – веру в себя;

- вопросы 9 и 15 – постоянство;

- вопрос 10 – амбициозность;

- вопросы 12 и 13 – слуховую память;

- вопрос 11 – зрительную память;

- вопрос 14 – ваше стремление быть независимым;

- вопросы 16 и 17 – способность абстрагироваться;

- вопрос 18 – степень сосредоточенности

Результаты теста «Творческий потенциал» на начало 2015-2016 учебного года (Приложение 4).

Также для проверки творческих способностей учащемся были даны практические задания.

При работе с бисером и стеклярусом мы используем методику диагностики начального уровня развития умений и навыков.

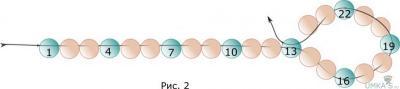

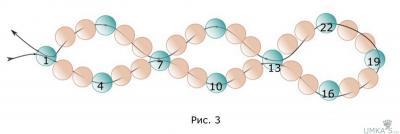

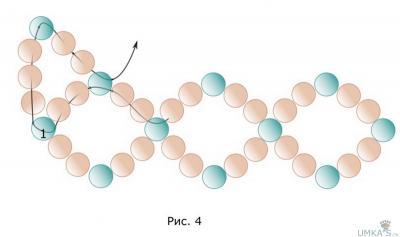

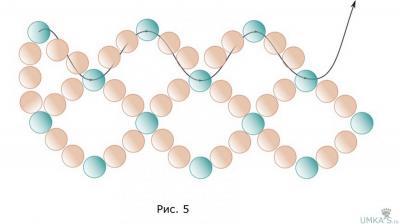

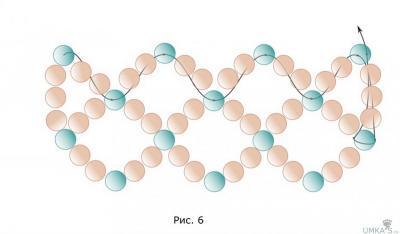

Учащимся предлагается схема плетения простых цепочек, на которых изображены направления и последовательность движения рабочей нити.

Вариант А – простая цепочка с одиночным петлеобразным элементом.

Вариант Б – цепочка с комбинированным элементом. Учащиеся выполняют образцы плетения в течение 20 минут.

Критерии оценки выполненных образцов:

Схема А - плетение петлеобразного элемента:

- самостоятельное плетение с опорой на схему;

- плетение элемента с частичной опорой на схему, дозированная помощь учителя;

- плетение с помощью учителя, без опоры на схему.

Схема Б – соединение простых петлеобразных элементов в комбинированный элемент:

- самостоятельный анализ соединительного узла по схеме, перенос на практику;

- анализ соединительного узла с дозированной помощью учителя, выполнение задания с частичной опорой на схему;

- неспособность самостоятельно выполнить задание на практике.

Качество низания:

Нанизывания бисера на нить с помощью иглы:

- движения точные, быстрые, без помощи другой руки;

- движения медленные, частичная помощь другой руки;

- нанизывание бисера на иголку пальцами другой руки.

Качество плетения:

Анализ выполненных образцов:

- точное соответствие схеме плетения, плотное нанизывание, отсутствие пробелов между элементами и бусинами в звеньях цепочки.

- частичное соответствие схеме плетения, плотное плетение, отсутствие пробелов между элементами цепочки;

- полное несоответствие схеме плетения, плетение слабое, наличие пробелов между элементами и бусинами цепи.

Время выполнения задания:

- выполнено плетение 7-10 раппортов узора, задание выполнено в соответствии с объемом отведённого времени;

- выполнено плетение 3-6 раппортов узора, задание выполнено в соответствии с объемом отведённого времени;

- выполнено плетение 1-2 рапорта узора, задание выполнено в соответствии с объёмом отведённого времени;

- задание не выполнено.

Уровни развития практического навыка.

Низкий уровень (0-3 балла) - отсутствие навыков работы с бисером и стеклярусом.

Средний уровень – (4-7 баллов) – владение навыками плетения простейших цепочек с частичной опорой, на схемы плетения.

Высший уровень – (8-11 баллов) – плетение простых и сложных изделий с опорой на схему плетения и без неё.

По итогам тестирования и выполнения практических заданий мы видим, что у двух девочек низкий уровень, у пятерых средний уровень, остальные имеют достаточно высокий уровень развития творческих способностей. И по данным результатам мы разделили группу на контрольную и экспериментальную. В контрольной группе оставили девочек с высоким уровнем и одну со средним, остальных определили в экспериментальную группу.

Контрольная группа – 6 человек

- у 1 учащегося (16,7 %) заложен нормальный творческий потенциал, который позволяет творить, но есть некоторые проблемы, которые тормозят процесс творчества;

- у 5 учащихся (83,3%) заложен значительный творческий потенциал, который представляет богатый выбор творческих возможностей;

По результатам заданий первичных навыков по бисероплетению большинство девочек показало высокий уровень развития практического навыка от 8 до 11 баллов. Они справились с плетением простых и сложных изделий с опорой на схему плетения и без схемы. (Приложение 5)

Экспериментальная группа – 6 человек

- у 4 учащихся (66,7%) заложен нормальный творческий потенциал, который позволяет творить, но есть некоторые проблемы, которые тормозят процесс творчества;

- у 2 учащейся (33,3%) творческий потенциал невелик. Это может быть из-за того, что учащиеся недооценивают себя и свои способности.

В экспериментальной группе большинство девочек показали средний уровень развития практических навыков от 4 до 7 баллов. Они овладели навыками плетения простейших цепочек с частичной опорой на схемы плетения. И у двух девочек, они набрали по 3 балла отсутствуют навыки работы с бисером и стеклярусом.

Таблица 1.

Результаты констатирующего этапа эксперимента

|

| Высокий уровень | Средний уровень | Низкий уровень | |||||

| Абсол. значение | % | Абсол. значение | % | Абсол. значение | % | |||

| Контрольная группа | 5 | 83 | 1 | 16,7 | - | - | ||

| Экспериментальная группа | - | - | 4 | 66,7 | 2 | 33.3 | ||

У девочек экспериментальной группы с низким уровнем развития достаточно низкий интерес к процессу творческой деятельности, многие не стремятся к самосовершенствованию, не умеют планировать, делать рефлексию, не всегда некоторые девочки способны к переносу ранее усвоенных методов познания в новую ситуацию, не хотят, не любят доработки деталей, к совершенствованию первоначального замысла.

И поэтому мы предлагаем для развития творческих способностей учащихся применить метод проектов на занятиях кружка при обучении изготовлению семейского костюма.

2.2. Содержание экспериментальной работы по обучению подростков шитью семейского костюма на занятиях кружка «Рукодельница»

с целью развития творческих способностей

Для эффективного развития творческих способностей подростков мы разработали программу с учетом обучения на основе метода проектов и на народных традициях, национально-культурных обычаях, особенностях семейских Забайкалья;

Программа кружка «Рукодельница» (Приложение 6) разработана для среднего школьного возраста 7-8 классов и построена так, чтобы дети имели представление об отличительных особенностях семейского костюма, возрастных различиях, способах изготовления. Приобщение к процессу изготовления семейского костюма доставляет детям радость и эстетическое наслаждение. Изготовление своими руками нужных и красивых изделий вызывает интерес к работе и приносит чувство удовлетворения результатами своего труда. Все участники кружка примерно одного возраста. Это необходимо для того, чтобы построить занятия, которые соответствуют их возрастным особенностям, определить методику проведения занятий кружка, правильно спланировать время для теоретической и практической части.

Цель кружка:

воспитание творческой, активной личности, проявляющий интерес к декоративно-прикладному творчеству и готовой применить свои знания и умения на практике.

Создать условие для формирования личности, которая бережно относиться к историческому и культурному наследию семейских.

Обеспечение условий для творческой активности, саморазвития и самореализации детей.

Создание предпосылок для изучения основ декоративно-прикладного творчества посредством знакомства с разными видами рукоделия (пошив семейской одежды, бисероплетение, ткачество)

В связи с этим задачами кружка являются:

Познакомить с историей и современными направлениями развития декоративно-прикладного искусства

Научить детей владеть различными техниками рукоделия

Целенаправленно приобщать к истории и культурным традициям семейских Забайкалья и своего села

Воспитывать уважительное отношение в коллективе в совместной творческой деятельности.

Развивать потребность к творческому труду, преодолению трудностей, добиваться успешного достижения поставленных целей.

Развивать природные задатки, творческий потенциал, фантазию, наблюдательность.

Для успешной реализации работы кружка используются разнообразные формы и методы обучения. Это как традиционные (объяснительно-иллюстрированный, репродуктивный) и информационно-поисковые методы (метод проблемного изложения, методы организации исследовательской деятельности, проектный метод), которые способствуют формированию познавательной активности детей.

Обучение строится на народных традициях, национально-культурных обычаях, особенностях семейских Забайкалья. Приоритетным в обучении является формирование и развитие личности, творческих способностей детей, возрождение и приумножение культурного наследия семейских.

Труд детей в рамках данного кружка носит творческий характер, способствует приобретению и активному использованию знаний, формированию художественной и технологической культуры.

В процессе усвоения знаний, развития умений и навыков на занятиях кружка «Рукодельница» происходит становление личности ребёнка как национальных духовных традиций, осознание ценностей, высокой нравственной культуры, выверенных веками и сохранивших свою значимость для современного человека.

В процессе обучения, учащиеся приобретают умения:

Правильно организовывают своё рабочее место, поддерживают порядок во время работы, соблюдают правила техники безопасности.

Самостоятельно проводят анализ изделия, планируют последовательность его изготовления и осуществляют контроль результата практической деятельности.

Осуществляют анализ развития форм одежды семейского костюма, определяют последовательность и способы её изготовления и оформления.

Владеют правильными приёмами обработки изделия.

Определяют расход ткани для различных изделий, место расположения декоративного оформления, пропорции и характер рисунка.

Экономно расходуют материал

Работают индивидуально и совместно, выполняя творческие задания.

Перечисленные умения формируются на основе знаний:

Традиции, обычаев, быта семейского народа.

Историю развития народного костюма, её составляющие, покроя, используемых материалов, способов оформления, назначения.