Российская Федерация

Московская область

город Лобня

Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа

141730, Московская область, г. Лобня, ул. Павлика Морозова, д.1б,

телефон 577-10-02

МО, г. Яхрома, семинар:

«Развитие личности школьника в условиях индивидуального дифференцированного подхода».

Выступление на семинаре по теме:

«Развитие социально-обусловленных свойств личности школьников с синдромом Дауна»

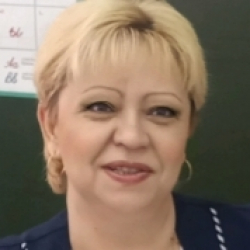

Подготовила и выступила:

учитель начальных классов

I квалиф. категории МБСКОУ СКОШ

Ведмецкая Татьяна Викторовна

Февраль 2014 г.

Введение

В странах Европы и в Америке много лет применяется пошаговая методика «Step by step» для обучения детей с особенностями развития. Она очень эффективна для детей с синдромом Дауна. Трудности социальной адаптации таких детей в значительной степени определяются недостаточной сформированностью у них элементарных бытовых навыков. К основным навыкам, обеспечивающим самостоятельность ребенка в любой ситуации, относятся навыки самообслуживания и навыки ухода за домом. И учится им важно своевременно. В основе любой деятельности лежат базовые моторные и психические функции: концентрация внимания, общая и тонкая моторика. Это подготовительные навыки. Учить тому или иному навыку самообслуживания можно только тогда, когда ребенок свободно овладел включенными в него подготовительными навыками. Процесс обучения овладению навыками должен быть целенаправленным, учитывающим особенности психофизического развития и жизненного опыта, осуществляться на положительном эмоциональном фоне с широким применением поощрений. Ребенку необходимо время, специально выделенное для отработки навыков, обучения и повторения. Учить самостоятельности и бытовым навыкам ребенка нужно на самом простом материале и в самых простых условиях.

В первую очередь ребенка с синдромом Дауна следует учить навыкам самообслуживания и поведения в быту, которые не только обеспечивают его самостоятельность и независимость, но и служат развитию личности, способствуют уверенности и повышению самооценки.

Методики развития детей с синдромом Дауна

Существует множество методик, которые позволяют адаптироваться детям с синдромом Дауна в социуме.

1. «Маленькие ступеньки» - побуждающие методики для обеспечения более полному взаимодействию с окружающим миром, направленные на развитие общей моторики, речи, двигательной активности, навыков тонкой моторики, самообслуживания, социальные навыки ребенка. Методика обучения ребенка по каждому из разделов программы позволяет поэтапно сформировать какой-либо навык, умение, знание.

Многие дети, обучавшиеся по этим методикам, смогли в дальнейшем посещать интегрированные и инклюзивные классы в обычных школах.

2. Социально-психологическая модель Портаж (Portage) - целью Портажа является работа с семьями, имеющими ребенка-инвалида, помощь в снижении барьеров инвалидности, социализация детей. Методика направлена на оказание помощи родителям в развитии и воспитании ребенка с синдромом Дауна.

Лекотека - слово «лекотека» дословно переводится как «хранилище игрушек». Формы работы лекотеки: консультации для родителей, диагностические игровые сеансы, терапевтические игровые сеансы, групповые родительские тренинги. В арсенале лекотек находится множество игрушек и игр для развития детей, специальное оборудование, видеотеки, фонотеки. Дети с синдромом Дауна могут посещать занятия в лекотеках с 2-х месяцев до 7 лет.

3. Методика развития речи и обучения чтению Ромены Августовой - это единственная в своем роде методика развития речи детей с синдромом Дауна. Дети, занимающиеся по методике Августовой, не только хорошо овладевают устной речью, но и с увлечением учатся читать.

4. Иппотерапия - коррекционная верховая езда, очень эффективна и многофункциональна для решения задач реабилитации детей с синдромом Дауна. Она развивает двигательные, сенсорные, эмоциональные и психологические способности детей. Общение с лошадьми, уход и забота о них повышает чувство доверия, терпения, уменьшает тревожность. Иппотерапия развивает интеллектуальные способности детей, способствует их социальной адаптации и лучшему приспособлению к жизни. Методикой проведения занятий по иппотерапии владеют специально обученные преподаватели.

5. Система «Нумикон» - ребенку с синдромом Дауна очень тяжело даются знания из области математики, даже ее начальные навыки, необходимые в повседневной жизни. «Нумикон» - это набор учебного материала и специально разработанная методика для работы с ним при обучении основам математики. Числа в наборе наглядного материала представлены формами-шаблонами, окрашенными в разные цвета, что делает их доступными для зрительного и тактильного восприятия. В набор входят цветные штырьки, панель и карточки с заданиями. Манипуляции ребенка с деталями приводят к тому, что действия с числами становятся наглядными и осязаемыми. Это позволяет успешно обучить детей с синдромом Дауна основам математических знаний.

Дошкольное обучение

Ребенок с синдромом Дауна может посещать дошкольное учреждение компенсирующего вида для детей с нарушениями интеллекта. Программа обучения в таких учреждениях содержит 6 разделов: «Социальное развитие», «Здоровье», «Физическое воспитание и физическое развитие», «Формирование деятельности», «Познавательное развитие» и «Эстетическое развитие». Все занятия по разделам программы проводятся педагогами по методикам обучения и развития детей с нарушениями интеллекта.

В последнее время становится все более популярным интегрированное или инклюзивное обучение в дошкольных и школьных учреждениях образования. Оно предусматривает обучение в совместной образовательной среде детей с ограниченными возможностями и здоровых детей, обеспечивая специальные условия и социальную адаптацию. В случае посещения ребенком с синдромом Дауна интегрированных или инклюзивных групп в массовых детских садах для них разрабатываются индивидуальные учебные планы в соответствии с возможностями.

Школьное обучение

Обучение детей с синдромом Дауна школьного возраста может осуществляться в специальных коррекционных школах VII или VIII видов, занимающихся по программе для детей с нарушениями интеллекта. Методики преподавания всех предметов, включенных в состав учебных программ школы, разработаны с учетом закономерностей, принципов, методов и приемов обучения лиц с нарушениями интеллектуальной деятельности.

Школьники с синдромом Дауна, которым благодаря раннему применению обучающих и развивающих методик в дошкольном возрасте удалось достичь высокого уровня развития, могут успешно обучаться в интегрированных или инклюзивных классах при массовых школах. Учителя этих классов при содействии специалистов по коррекционному обучению разрабатывают на каждого такого ученика индивидуальные учебные планы с учетом возможностей и уровней развития ребенка.

Дифференцированный подход является основным путем осуществления индивидуализации обучения. Типологические особенности детей — самый эффективный признак для дифференцированного подхода.

Выделяют следующие 3 типологические группы учащихся:

1. С преобладанием процессов торможения над процессами возбуждения. Восприятие на первых порах обучения отличается бедностью, неэмоционалъностью. Самостоятельное наблюдение им не доступно. Характерна медлительность, неповоротливость, замедленный темп работы. При правильном подходе дают высокие показатели качества знаний, умений и навыков.

2. Дети с преобладанием в нервных процессах возбуждения над торможением. Они первыми выполняют задание, недослушав до конца, в работе опускают многие детали, не могут сосредоточиться, сконцентрировать внимание на объекте наблюдения. Речь громкая, эмоциональная, но бедная по словарю. Своеобразие – поверхностность, неполнота, бедность восприятия. Им для прочного восприятия необходимо многократное повторение. Дети этой группы обнаруживают расхождение теоретических знаний и практических навыков.

3. С уравновешенными нервными процессами возбуждения и торможения. Их восприятие характеризуется полнотой, разносторонностью. Наблюдая, они проявляют вдумчивостъ, сосредоточенность. Речь ровная, выразительная, в меру громкая, эмоциональная, словарный запас достаточно велик.

Учащиеся низкого уровня обучаемости усваивают материал после многократных упражнений и не всегда в полном объеме, затрудняются в выделении существенного, закономерного, после общей тренировочной работы, выполняют задания репродуктивного характера; овладевают знаниями за более длительное время.

В организации педагогического процесса при дифференциации обучения важно соблюдение следующих условий:

- ведение дневников психолого-педагогических наблюдений, регистрация продвижения учащихся;

- постоянная проверка эффективности принятых мер, осуществление их коррекции;

- организация постоянного взаимодействия с родителями учащихся в целях координации воспитательных воздействий.

Осуществляя дифференциацию, учитель должен руководствоваться следующими требованиями:

создать атмосферу, благоприятную для учащихся;

активно общаться с учащимися, ибо для того, чтобы учебный процесс был мотивирован и ребенок учился согласно своим индивидуальным возможностям и особенностям, он должен четко представлять себе и понимать , что от него ждут.

Цели интеллектуального развития:

Для детей со средним уровнем:

развитие познавательных психических процессов;

создание психолого-педагогических условий для перехода на более высокий уровень;

формирование и развитие умений и навыков по предмету.

Для детей с низким уровнем:

формирование и коррекция мотивапионных установок на учебную деятельность;

развитие навыков умственного труда, позволяющих полностью усвоить базисные знания и создающих возможности для перехода на второй уровень;

развитие интеллектуальных качеств: произвольного внимания и восприятия, осознанного мышления, логической памяти и др.

Для дифференцированного обучения характерно:

1. В группе среднего уровня:

- обучение технологии поиска новых знаний, работа с учебником;

- организация самостоятельной деятельности репродуктивного и частично поискового характера, самоконтроль за усвоением знаний;

- отбор методов, способствующих усвоению знаний на частично - поисковом уровне.

2. В группе низкого уровня:

- создание положительной мотивации через практическую направленность обучения, связь с жизнью, ориентация на успех, регистрация действительного продвижения в учении;

- создание условий, позволяющих каждому ученику оценить свое положение и обдумать возможности его улучшения;

- отбор методов, способствующих усвоению базовых знаний на репродуктивном уровне, но также применение частично-поисковых и проблемных методов обучения в соответствующих ситуациях;

- формирование мыслительных действий и операций; обучение предметным действиям и навыкам не только на эмпирическом, но и по возможности на теоретическом уровне.

Упражнения на развитие умения сравнивать и выделять свойства (форма, цвет, размер).

Сравни предметы.

Уже в подготовительный период я предлагаю детям упражнения, объединенные общей целью: помочь детям научиться сравнивать группы предметов с тем, чтобы понимать смысл математических выражений «больше», «меньше», «столько же».

Большой интерес вызывают задания, решения которых связано с умением правильно делать выводы.

С чего я начала? Я начала формировать у детей умение выделять в предметах свойства. В 1 классе учащиеся обычно выделяют всего два – три свойства, в то время как в каждом предмете бесконечное множество различных свойств.

2. Сравни свойства предметов: кубик, яблоко, камень, вата, стекло.

Предлагаю назвать свойства кубика. Маленький, красный, деревянный – вот те свойства, которые смогли назвать дети. Показываю ещё группу предметов: яблоко, вату, стекло, гирьку. Сравнив эти предметы с кубиком, дети смогли назвать ещё несколько свойств кубика: твёрдый, непрозрачный, легкий, несъедобный. Подходим к выводу, что мы используем выделения свойств предмета - приём сравнения.

3.Выдели общие и отличительные свойства: линейка, карандаш, треугольник.

Предлагаю сравнить три предмета: линейку, треугольник, карандаш и выделить общие и отличительные свойства. Общие признаки: все сделаны из дерева и используются для черчения; отличительные свойства: форма предметов и размер.

Затем подобные задания усложняются.

4. Не считая предметов скажи, где их больше, где меньше.

Не считая изображения геометрических фигур, дети должны сказать, где их больше, где меньше. Сначала подавляющее большинство учащихся дали неверные ответы: они сделали выводы, что если фигуры занимают больше места, значит их больше. После проведенного анализа дети делают вывод, что предметов больше на карточках Б. Ещё не менее важный вывод: поспешность не приводит к правильному решению.

Во 2 – 4 классах продолжается работа, направленная на развитие умения сравнивать. Но теперь при выполнении логических упражнений к ученикам предъявляются повышенные требования, а именно:

Упражнения на развитие умения

анализировать и синтезировать

Выполняя эти упражнения, дети должны рассуждать, объяснять. Объяснения проводятся в форме сокращённых умозаключений.

Для обучения логическим приёмам – анализу и синтезу – я использую такие упражнения при выполнении которых логические приёмы доступны пониманию учеников и могут выполняться самостоятельно и с наибольшим интересом.

1. Сравни выражения, не вычисляя их значений.

3 х 4 4 х 3

3 х 4 3 х 5

2. Найди закономерность и продолжи числовой ряд.

2, 4, 6……

3, 6, 9……

1,2,4,5…..

3. Сравни. Чем похожи? Чем отличаются?

8 + 6 6 + 6 9 + 7 8 + 6

8 + 2 + 4 6 + 4 + 2 19 + 7 28 + 6

Назови:

- сколько единиц каждого разряда в числах 528? 308?

- сколько в каждом из этих чисел всего десятков?

- всего единиц?

- сотен?

4. Назови и напиши числа:

- в которых 40 единиц второго класса и 6 единиц первого класса;

- 50 единиц второго класса и 50 единиц первого класса.

Упражнения на развитие умения обобщать и классифицировать.

На развитие умения обобщать и классифицировать я использую, например, такие задания:

1. Найди «лишнее» выражение.

60 + 7 49 + 38 40 + 2

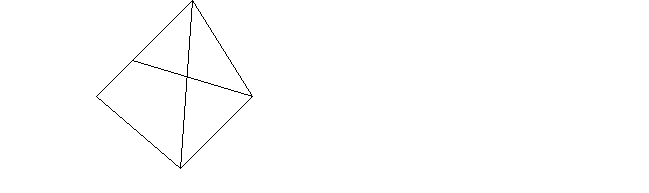

2. Сколько на чертеже отрезков? Сколько треугольников?

![]()

3.Сколько четырёхугольников?

4. Распредели числа в две группы – однозначные и двузначные:

1, 25, 73, 7, 10, 9, 19.

5. Решите записанные примеры. Подчеркните примеры, в ответе которых получилось 7.

2 + 5 1 + 6 3 + 4

7 – 1 2 + 4 3 + 3

6. Запишите все числа от 1 до 9. Подчеркните 6, 7, 8, 9. Объясните какие числа нужно подчеркнуть, не перечисляя их.

Упражнения на определение закономерностей.

Для выполнения заданий на выявление закономерностей ученик должен владеть не только определённым запасом терминов, но и уметь наблюдать, анализировать, сравнивать, обобщать. У ученика должна быть возможность сделать открытие, возможность творческой деятельности – это стимул и смысл учебного процесса, востребованный личностью обучающегося.

Учить детей рассуждать, мыслить и выделять закономерности – это главная задача обучения.

1. Ящерица короче ужа. Уж короче удава. Покажи их длины с помощью отрезков. Отметь галочкой, кто длиннее всех.

Ящерица

Ящерица

Уж

Удав ……………………………………….

С целью повторения закономерностей построения натурального ряда предлагаю следующие задания:

2. Продолжи некоторый ряд чисел, используя для этого закономерность:

2, 4, 6, 8………

2. 5. 8………..

3. Определи особенности изменения чисел в таблице и запиши в пустой клетке соответствующее число.

4. Записаны числа: 11 13 20 15 39 19 16 р а о т б у н и

Расположи их в порядке возрастания и запиши под ними соответствующие им буквы. Прочитай полученное число.

5. Подчеркни лишнее число 5, 17, 2, 9.

При закреплении вычислительных навыков в пределах двух десятков и на выявление закономерностей использую следующие задания.

6. Поставь знаки + или – между написанными числами так, чтобы в результате получились верные равенства.

7…3…2…1… = 1

7…3…2…1… = 11

7…3…2…1… = 5

7…3…2…1 = 7

7. Прочитай числа: 10, 2, 12, 8, 10, 18.

Запиши с помощью данных трех чисел примеры на вычитание.

8. Найди закономерность: 10 12 14 ? ? ?

9. Обведи синим карандашом числа линейного ряда.

2 5 8 11 14

1 4 7 10 13

10 20 30 40 50

3 6 9 12 15

10. Выявите закономерность в расположении фигур.

Путём анализа и сравнения фигуры дети выделяют повторяющуюся группу, а затем выявляют закономерность их расположения.

При систематической работе с такими заданиями дети учатся наблюдать и видеть закономерности. Значит, законы логики становятся им постепенно доступны.

Упражнения на развитие пространственного мышления

1. Нарисуй замкнутые и незамкнутые линии.

2

. По – разному обозначь (выдели) замкнутые и незамкнутые к

. По – разному обозначь (выдели) замкнутые и незамкнутые к ривые.

ривые.

3. Замкни кривую так, чтобы данная точка лежала: а) внутри, б) снаружи, в) на кривой.

4. Незамкнутые фигуры дополни до замкнутых.

5. Области раскрась так, чтобы соседние были разного цвета.

Упражнения на умение решать задачи

Примерный набор заданий:

- дополнение условия задачи согласно схеме;

- решение задачи другим способом;

- изменение вопроса к задаче;

- объяснение выражений составленных по данному условию;

- составление нестандартных задач, которые требуют повышенного внимания к анализу и построения цепочки взаимосвязанных рассуждений.

- =

+ =

+ =

+ =

Было

Убежали

Осталось

Осталось

Убежали

Было

Убежали

Осталось

Было

Было

Осталось

Убежали

Вот пример одной из задач:

Жили – были три фигуры: треугольник, круг, квадрат. Каждая из них жила в одном из домиков: первый домик был с высотой крышей и маленьким окном, второй – с высокой крышей и большим окном, третий – с низкой крышей и большим окном. Треугольник и круг жили в домиках с большим окном, а круг и квадрат в домиках с высокой крышей. В каком домике жила каждая из фигур?

- Давайте подумаем, как отгадать эту задачу – загадку? Что нам известно про фигурки? Нам известно, что треугольник и круг живут в домиках с большим окном , а круг и квадрат в домиках с высокой крышей. Про какую фигуру известно больше всего? Конечно, про круг. Что известно?

- Известно, что круг живет в домике с высокой крышей и с большим окном. Есть у нас такой домик? Да, это домик 2. Напишем цифру 2 в ответ рядом с кругом.

- Что теперь можно узнать?

Можно узнать, где живет треугольник. Он живет в домике 3. Почему? Потому что в загадке сказано, что треугольник живет в домике с большим окном. А так как в одном таком домике живет круг, то в другом живет треугольник. Напишем в ответе рядом с треугольником цифру 3.

А где живет квадрат? Квадрат живет в домике 1, потому что этот домик остался свободным. Напишем в ответе рядом с квадратом цифру 1.

Таким образом, приведенные мною задания способствуют, с одной стороны, развитию познавательных способностей детей, расширению их математического кругозора.

Пополнение словарного запаса

Чаще всего в разговоре с ребенком мы употребляем одни и те же глаголы, самые «ходовые» прилагательные – отчасти для того, чтобы он лучше нас понял, отчасти потому, что наша собственная речь не отличается особым богатством.

Мы говорим «маленький», «большой», «злой», «добрый». Но ведь есть еще слова «громадный, колоссальный, громадный», «крошечный, крохотный» и даже «микроскопический»… Какай прекрасный, великолепный, восхитительный, чудесный, превосходный, замечательный, роскошный дом! Какая обворожительная, хорошенькая, прелестная, очаровательная и симпатичная девочка! В разговоре с ребенком мы редко употребляем подобные слова – откуда же ему знать их?

Все это богатство определенно изъято из повседневного обращения, и мы говорим только «плохой – хороший», «красивый – некрасивый», «добрый – злой» - весьма примитивный и ограниченный набор.

Может «быстро бежать», а может «мчаться во весь дух», «нестись во всю прыть, во весь опор, стремглав, со всех ног», не просто убегать, а «удирать» и «улепетывать». Есть «избушка», но есть и «лачужка», «хатка», «хижинка». И поэтому, читая или рассказывая ребенку самую простую сказку, подумайте о том, как можно дополнить или заменить новыми встречающиеся в тексте давно известные ребенку слова. Поищите синонимы и выпишите их в столбик на странице книги рядом с рисунком. У вас появятся «метель, буран, вьюга», «дырка, отверстие, прореха», и вы будете говорить не только «темно», но и «тьма кромешная», «ни зги не видно».

Как и всякое новое слово, синоним не должен, появившись один раз, надолго исчезнуть, не оставив в памяти следа. Мы говорим их постоянно, усвоенные заменяем новыми, и через некоторое время наш ребенок, загибая пальцы на руке, на вопрос, как ходить зайчик, у которого болит лапка, ответит «бредет, ковыляет, хромает, еле тащится». И не только ответит, но и покажет, как это – хромает. Ибо везде, где только есть возможность что-то продемонстрировать, вы эту возможность используете.

Вполне понятно, что не стоит обрушивать на ребенка весь составленный вами список синонимов. К известному уже слову прибавляем его эквиваленты по одному: «Не пожалею я тебя, не помилую», «А над зайцем-хвастуном все смеются, насмехаются над ним и потешаются», «Стояла в лесу избушка-лачужка». Через некоторое время, отбросив «избушка», вы скажете «лачужка-хижинка», а затем «хижинка-хатка» – присоединяем неизвестное к известному.

Хотя и не спеша, но очень последовательно, настойчиво и целеустремленно мы продолжаем работу над усвоением ребенком литературной лексики. Это необходимо еще и потому, что незнание ее сильно затрудняет обучение чтению. Поначалу ребенок с синдромом Дауна учится читать как будто достаточно легко, но с какого-то момента дело начинает двигаться значительно медленнее. В текстах то и дело попадаются многосложные слова, которых ребенок никогда до этого не слышал. Он застревает на них, так как не в состоянии уяснить, что за слово получается из букв и слогов в результате его стараний объединить отдельные элементы в целое. И слов таких более чем достаточно.

Иллюстрации в книге дают ребенку возможность уловить разницу между словами, близкими по значению, а нам – избежать многочисленных объяснений. В руках у Деда Мороза палка. «Посох», - уточняете вы, и ребенок видит, что посох – не просто палка.

Вот цепочка взаимозаменяемых, близких по значению слов. По аналогии с ними вы можете составить собственные списки. Не выписывайте эти слова механически из словаря синонимов, выписывайте из книг, которые читаете детям, и заучивайте не сразу, а очень постепенно.

Дремучий лес, чаща, заросли.

Не понимать, недоумевать.

Сообразить, догадаться, смекнуть.

Находчивый, сообразительный, догадливый.

Дыра, отверстие, прореха.

Злой, свирепый, яростный.

Еда, пищи, съестное.

Беда, горе, неприятность.

Мрачный, угрюмый, хмурый.

Ругать, бранить.

Трусливый, робкий, боязливый.

Смелый, храбрый, отважный.

Просить, умолять.

Страдать, мучиться.

Улететь, упорхнуть.

Устать, утомиться, выбиться из сил.

Плохая погода, ненастье.

Грязь, слякоть.

Ребенку следует предлагать фразы, которые он был бы в состоянии самостоятельно закончить. В затруднительных случаях вы приходите ему на помощь, говорите вместо него или вместе с ним.

Мама взяла зонтик, потому что на улице идет дождь.

Мама зажгла свет, потому что в комнате было темно.

Коля надел сапожки, потому что на улице было холодно.

Ключик выпал из кармана, потому что в кармане была дырка.

Дед Мороз принесет Коле подарок, потому что Коля хорошо занимался.

Поросята крепко заперли двери, потому что боялись волка.

Старушка хромает, потому что у нее болит нога.

Мама налили в лейку воду, чтобы полить цветы.

Бабушка надела очки, чтобы лучше видеть.

Коля взял желтый карандаш, чтобы нарисовать одуванчик.

Лиса и Кот догоняли Буратино, чтобы отнять у него деньги.

Буратино спрятался в кувшин, чтобы узнать важную тайну.

Вряд ли ребенка с СД получится второй Ханс Кристиан Андерсен. Но сочинение сказок и рассказов в любом случае полезно.

«Ну, диктуй мне свое сочинение. Это будет рассказ или сказка?» – говорю я, положив перед собой лист бумаги и держа наготове ручку. Условились – будет рассказ о том, как Валера отправился в лес.

Рассказ, начатый вполне в реалистическом духе, незаметно перерастает в сказку. К этому не станем придираться, но всякий раз отметим, что в жизни на самом деле случается, а чего быть не может. Темы сказок или рассказов могут быть самые разнообразные, например:

Темы фантазийных представлений: ПРОГУЛКА В ЛЕСУ, В ГОСТЯХ У МЫШКИ, ПРО ТО, КАК МЕНЯ ВОРОНА СХВАТИЛА и т.д.

Темы представлений об окружающем мире: «НА РЕКЕ», «ОСЕНЬ», «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» и т.д.

Заключение

За многолетнюю практическую деятельность в работе с детьми с синдромом Дауна, я выяснила:

как развивается личность ребёнка в младшем школьном возрасте и в младшем подростковом возрасте, какие виды мышления необходимо развивать в процессе становления личности;

посредством каких упражнений развивающего характера развивается личность ребенка в целом и какие упражнения способствуют развитию памяти, творческого воображения, наблюдательности, последовательности, умению просто, чётко и правильно излагать мысли.

Подбирая какое – либо задание необхдимо продумывать следующие вопросы:

1) Какова цель задания. Какие умения и навыки будут формироваться в процессе его проведения?

2) Посильно ли оно для данного ребенка?

3) Подведение итогов.

Необходимо помнить о том, что не все задания, выбранные вами равноценны с точки зрения влияния их на эффективность обучения.

Список литературы

1. Шевченко С.Д. Как научить каждого –М., Просвещение , 1991 г.

Леонтиева М.Р. Справка о проблемах и перспективах развития начального образования.

2.Начальная школа № 4 1997г.

3.Лебедева Н.В. Преемственность в учебно – воспитательной работе учителей начальных классов и учителей предметников. Начальная школа №12 1997г. 4.Подласый И.П. Педагогика. М., Просвещение,1996г.

5.Занков Л.В.Избранные педагогические труды. М., 1990г.

6.Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. М., 1983г.

7.Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. Собрание сочинений. М.,1979г.

8.Махмутов М.И. Проблемное обучение: Основные вопросы теории. М., Педагогика 1975г.

9.Тихомирова Л.Ф Упражнения на каждый день :логика для школьников. Ярославль:1998г.

10.Истомина Н.Б. Активизация уч-ся на уроках математики в начальных классах: Пособие для учителя.- М., Просвещение ,1985

11.Вахновецкий Б.А. Логическая математика для младших школьников. М.: 2004.

12. Чекин А.Л. Математика. Методическое пособие. М.: Академкнига/ Учебник, 2006.

13. Жигалкина Т.К. Игровые и занимательные задания по математике. Пособие для

учителя. М.: Просвещение, 1987.

14. Винокурова Н.К.. Подумаем вместе. М.: Росткнига, 2002.

Приложение 1

УПРАЖНЕНИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЮ ПОНЯТИЙ

1.Дополни высказывание:

- Если стол выше стула, то стул…………………………

- Если два больше одного, то один………………… ……

- Если Саша вышел из дома раньше, то Алеша………..

- Если река глубже ручейка, то ручеек………………. ….

- Если сестра старше брата, то брат…………………… …

- Если правая рука справа, то левая рука……………… ..

- Если шуба дороже шапки, то шапка…………………….

2. Понятия « Все », « некоторые », « отдельные »:

- Все ученики вашего класса пойдут завтра в кино. Пойдешь ли в кино ты?

- В парке растут деревья и кустарники. Сирень – кустарник. Растет ли она в парке?

- На дереве сидели 4 синицы и 6 воробьев. 5 птиц улетели. Был ли среди них воробей?

3. Временные и пространственные понятия:

- Окрашенный кубик распилили пополам. Сколько стало окрашенных и неокрашенных частей (сторон).

- Бревно 6 м. длиной распилили на 6 равных частей. Сколько запилов ? ( 5 )

- Отмерь 3 литра, если есть 7 литров и 2 литра.( налей 7, отлей 2 и 2 )

- Коля живет на 6 этаже, Петя – на 3 этаже. Сколько ступенек от Колиной квартиры до Петиной, если до Колиной квартиры 60 ступенек ? ( 30 )

- Во дворе гуляли куры и собаки. Петя насчитал всего 10 лап. Сколько было кур и собак ? ( 1с + 3 к. или 2с + 1 к. )

- Во дворе стоял автомобиль, мотоцикл, трехколесный велосипед. Сколько могло быть техники, если колес было 13 ?

- В доме живут Коля и Наташа. Коля гуляет во дворе. Где Наташа ?

- У Толи на 8 яблок больше, чем у Оли. Сколько яблок Толя должен отдать Оле, чтобы стало поровну ?

- В коробке лежало 2 синих карандаша и 3 красных. Сколько карандашей надо взять чтобы среди них был красный ? ( три)

4. Упражнения на концентрацию внимания:

- Кто быстрее и точнее покажет последовательность чисел от 1 до 9

- последовательность чисел от 9 до 1

- самое маленькое однозначное число

- самое большое однозначное число

( 8 5 3 6 4 1 2 7 9 0 )

- последовательность с самого маленького до самого большого

- пропущенные числа

- числа, которые повторяются

( 2 3 1 0 6 4 9 7 9 5 2 10 )

- последовательные числа

- числа, которые повторяются

- числа, которые больше 9

- числа, которые меньше 3

( 10 7 2 0 9 1 3 5 9 7 )

5. Кто быстрее и правильнее разместит геометрические фигуры:

- из набора: круг, прямоугольник, треугольник, трапеция, квадрат

поставь на середину круг, слева от него квадрат, справа от круга треугольник, над

кругом прямоугольник, а под ним четырехугольник.

- из набора разных геометрических фигур, расположенных на доске, назови и определи самую: правую, левую, в центре, между, над, сверху, снизу.

- из набора геометрических фигур: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, которые одного цвета и размера составь определенный порядок ( порядок задает учитель )

- из набора геометрических фигур одинаковых по цвету, но разных по размеру, составлена последовательность, и ученики в течении 10 секунд запоминают её, затем отвечают на вопросы:

Какая фигура стоит после квадрата ?

Какая – перед кругом ?

Какая – между, за, следовала, предшествовала, замыкала, начинала ?

- из набора геометрических фигур разных по цвету и размеру медленно продемонстрированных перед учащимися назовите:

* Сколько кругов показано ?

* Сколько треугольников ?

* Был ли среди них квадрат ?

* Каким по счету был треугольник ?

- из набора геометрических фигур разных по форме, размеру и цвету расположи в один ряд нужно быстро сосчитать сколько фигур и какого вида увидел и показать карточку с ответом.

Тема: Умножение числа 7 на однозначные числа.

^ Задачи деятельности учителя: составить седьмой столбик таблицы умножения; закреплять табличные случаи умножения на 2, 3, 4, 5, 6; работать над заполнением таблицы умножения с числом 7; проверить усвоение нового знания; применять эти знания при решении задачи.

^ Планируемые результаты образования.

Личностные: стремиться к получению новых знаний, совершенствовать свои умения, прилагать волевые усилия в ходе решения учебной задачи.

Предметные: формировать умение умножать число 7 на однозначные числа.

^ Метапредметные ( критерии сформированности оценки компонентов универсальных учебных действий – УУД).

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательные задачи; искать в тексте и выделять необходимую информацию; применять усвоенный способ действий к решению новой задачи. Моделировать текстовую задачу. Уметь осознанно произвольно строить речевое высказывание.

Регулятивные: определять тему урока, ставить цель.

Коммуникативные: осуществлять взаимоконтроль и взаимную помощь. Уважать другую точку зрения, работать в малой группе.

Оборудование: схема – опора, дерево успеха.

Ход урока

|

^ Этапы урока

|

Деятельность учителя

|

Деятельность обучающихся

|

Формирование УУД

|

|

^ 1. Орг. момент.

|

-Записать число, классная работа.

- Что потребуется для успешной работы?

- Желаю успешно овладеть новым материалом.

- Предлагаю выбрать, под каким девизом мы будем работать?

|

- Будем думать!

-Будем стараться!

-Будем внимательными!

|

Личностные:готовность и способность обучающегося к саморазвитию, учебно – позна–вательная мотивация учебной деятельности

|

|

^ 2. Актуализация опорных знаний и выявление затруднений.

|

6 х 3 5 х 3

4 х4 7 х2

-Какая запись лишняя?

- Почему?

|

7 х 2

Первый множитель число 7

|

Познавательные: общеучебные – используют знаково – символические средства для решения учебной задачи;

Логические – осуществляют поиск необходимой информации.

|

|

^ 3. Постановка УЗ

|

-Какую цель поставим?

|

Научиться умножать число 7 на однозначные числа.

|

Познавательные УУД.

Самостоятельно выделять и формулировать познавательные задачи, осуществлять пошаговый контроль своих действий.

|

|

^ 4. Открытие нового знания.

|

Запиши суммы в виде произведений и вычисли их значения. Для вычисления следующего значения используй предыдущее.

7+7+7+7+7+7+7=7 х 7=

7+7+7+7+7+7+7+7=. х . =

7+7+7+7+7+7+7+7+7= . х . =

При помощи полученных результатов заверши заполнение седьмого столбика «Таблицы умножения».

Сколько среди двузначных значений таких, в составе которых 1 десяток?

-2 десятка?

-3 десятка?

-4 десятка?

-5 десятков?

-6 десятков?

У тебя должен получиться такой же столбик, как на рисунке.

Какие строчки этого столбика ты уже запомнил(а)?

|

1

2

1

2

1

1

7 х 1=

7 х 2=

7 х 3=

7 х 4=

7 х 5=

7 х 6=

|

Познавательные УУД: общеучебные-

искать в тексте и выделять необходимую информацию; логические- осуществлять поиск необходимой информации из материалов учебника;

коммуникативные – обмениваться мнениями, строить понятные речевые высказывания

|

|

^ 5. Первичное закрепление.

|

- Какова же тема урока?

- Задайте вопросы по теме.

|

|

Регулятивные: действовать с учётом выделенных учителем ориентиров, адекватно воспринимать оценку учителя.

|

|

^ 6. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.

|

№2 стр. 138

- Те, кто не допустил ошибок, поставьте на полях +;

-Те, кто допустил ошибки, поставьте знак -;

- Те, кто сомневался - ?

- Что ещё предстоит сделать?

|

7 х 7=49

8 х 7 = 8 х 7=56

7 х 9 = 9 х 7=63

Потренироваться в выполнении таких заданий.

|

Регулятивные: сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью выявления отклонений от эталона

|

|

^ 7. Включение нового знания в систему знаний.

|

№3 стр. 139

Попробуем применить новые знания при решении задачи.

- Прочитайте условие задачи.

- Прочитайте требование.

-Чтобы верно решить задачу, что вы предлагаете сделать?

- Каким действием решим задачу?

Запишите решение и ответ.

- Достигли ли мы цели урока?

|

Составить схему, используя дуги.

Цель достигнута, т.к...

|

Познавательные УУД.

Применять усвоенный способ действий к решению новой задачи.Моделировать текстовую задачу.

|

|

^ 8. Итог урока.

|

- Над какой темой работали?

- Какие были трудности?

- Над чем надо поработать?

- Какую учебную задачу поставим на следующий урок?

- Где можно применить новое знание?

-Оцените свою работу.

Дерево успеха на доске

Зелёный квадрат – не допустил ошибок, доволен собой.

Жёлтый квадрат – допускал неточности.

Красный квадрат – надо стараться и успех придёт.

|

|

Регулятивные: прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого материала.

Уметь осознанно произвольно строить речевое высказывание.

|

|

9. Домашнее задание.

|

Тетрадь 1 стр. 59 №1, 2, 3, 4.

|

|

|

Ящерица

Ящерица

. По – разному обозначь (выдели) замкнутые и незамкнутые к

. По – разному обозначь (выдели) замкнутые и незамкнутые к ривые.

ривые.