МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

ВИДНОВСКАЯ СОШ №5 С УИОП

Реализация принципов развивающего обучения при изучении темы «Политическая раздробленность на Руси»

Автор:

учитель истории и обществознания

Сергеев Юрий Сергеевич

Видное, 2019 г.

Оглавление

Теоретические основы развивающего обучения.

Исследовательские и экспериментальные работы по подтверждению результативности развивающего обучения.

Применение развивающего обучения в преподавании истории.

Разработка уроков по теме «Политическая раздробленность на Руси» по истории России для 6 класса.

Теоретические основы развивающего обучения

Теория развивающего обучения — направление в педагогике, которое ориентировано на развитие познавательных, физических и нравственных способностей учеников путём применения их потенциальных возможностей и закономерностей данного развития.

Усвоение учениками содержания совокупности всех школьных предметов является фундаментальным явлением для процесса обучения в школе. Любой учебный предмет есть проекция знания в плоскость усвоения, и имеет свою специфику и закономерности. Программа же того или иного предмета представляет из себя структурированное описание этих знаний, определяет методы и сроки обучения, а также устанавливает взаимосвязь психического развития школьников с комплексом знаний и умений, которые они должны усвоить.

Усвоение учебных предметов в идеале должно положительно влиять на зарождение и дальнейшее формирование у него теоретического мышления. Следовательно, содержание учебных предметов обязано представлять из себя не просто огромный ворох несвязанной информации, а систему знаний, составленную в соответствии со структурой учебной деятельности.

Однако важно сформировать у учащихся как умение мыслить абстрактно, абстрагироваться от излишних уточнений, так и способность при необходимости вдаваться в конкретику. Для этого сначала им нужно усвоить общие, систематические знания, систематические знания, а затем самостоятельно вывести частные. Помимо этого немаловажно и формирование у учеников обратного умения, умения представлять конкретные знания в единстве, помогающем им совершать переходы от частного к общему.

Подобные умения можно включить в программу учебного предмета с указанием сроков их формирования, но не стоит забывать, что они носят исключительно учебный характер.

Все эти теоретические положения в последствие были опробованы на практике во многих школах по всему миру и повлекли за собой кардинальные перемены в структуре учебных предметов и методике их преподавания, что привело к возникновению экспериментального обучения. В основе этого обучения лежал метод формирующего эксперимента.

Попробуем разобраться в сути метода формирующего эксперимента и понять его своеобразие. Для этого рассмотрим 2 этапа развития детской и педагогической психологии. На первом из них в научных исследованиях применялся метод констатации фактов, а психология могла описывать исключительно исторически сложившиеся методы мышления детей.

Второй этап наступил с созданием концепции Л.С. Выготского, благодаря которой стало возможным изучение влияния разных видов обучения и воспитания на психическое развитие детей. Подобное изучение проводилось посредством формирующего эксперимента.

Отличительной чертой этого метода является активное вмешательство субъекта исследования в изучаемый психический процесс. При этом исследователь должен проектировать и моделировать психологические новообразования, которые он собирается сформировать, и указать, какими способами он планирует это сделать. Метод формирующего эксперимента ориентирован на создание новых учебных и воспитательных программ. Экспериментальное обучение подразумевает, что учитель в ходе беседы с учениками выведет их на новый уровень развития способностей. «Обучая ребенка, мы стремимся не фиксировать стадию или уровень, на котором находится ребенок, а помогаем ему продвинуться с этой стадии на следующую, высшую стадию. В этом продвижении мы изучаем закономерности развития детской психики»1. Значит, метод формирующего эксперимента является, по сути, развивающим.

Экспериментальный метод обучения подразумевает взаимодействие со всеми видами деятельности учащегося: логической, психологической, социальной и т.д. Следовательно, развивающее обучение может изучаться исключительно группой различных специалистов и только в специально организованных для этого учреждениях.

Исследовательские работы по подтверждению результативности развивающего обучения

Научный фундамент теории развивающего обучения был заложен немецкими философами И. Кантом, И. Фихте и Г. Гегелем, создавшими философскую теорию деятельности. Главное понятие философии Гегеля, понятие деятельности, было воспринято и его учениками, К. Марксом и Ф. Энгельсом. В 20-30-е годы XX века советские психологи С.Л. Рубинштейн и А.Н. Леонтьев продолжили этим понятием, добавив к чисто философскому понятию деятельности её психолого-педагогическую трактовку. Сам же термин «развивающее обучение», впервые был употреблён отечественным психологом Л.С. Выготским.

Над решением проблемы развивающего обучения, трудились в период 20-50-х годов, так как именно тогда формировались главные положения метода формирующего эксперимента. Суть проблемы развивающего обучения заключается в структуре взаимосвязи обучения и развития ребёнка2, а также в сложности реализации его на практике. В 30-х годах существовало 3 подхода к решению этого вопроса. Сторонники первого подхода (А. Гезелл, Ж. Пиаже, З. Фрейд) считали, что процесс развития учащегося от обучения не зависит. Процесс обучения, по их мнению, должен быть подстроен под ход развития, но не участвовать в нём.

Второй подход, приверженцами которого были такие учёные, как Э. Торндайк, У. Джеймс и другие, содержал в своей основе мысль о том, что обучение и развитие – процессы тождественные, а следовательно любое обучение является развивающим.

Сторонники третьего подхода (К. Коффка, В. Кёлер) попытались разделить процессы обучения и развития друг от друга и в то же время установить их тесную взаимосвязь.

Наибольший интерес у советских психологов и педагогов развивающее обучение вызывало в 60-70 годах. Именно тогда этот подход начал применяться для обучения детей дошкольного возраста, начальных классов, учеников средней школы и для детей с ЗПР.

В результате этих исследований был выявлен ряд положений. В первую очередь, было доказано, что ведущую роль в умственном развитии детей играет процесс обучения. Также были сделаны выводы о том, что не каждое обучение является развивающим (опровержение взглядов У. Джеймса и Э. Торндайка) и, что одним из главенствующих факторов развивающего обучения является формирование у ребёнка учебной деятельности3. Главной же стала мысль о том, что проблема развивающего обучения разрешима, однако для этого нужно постоянно проводить новые исследования.

Многие годы проблема развивающего начального обучения исследовалась посредством проведения всё того же формирующего эксперимента специальными коллективами. Деятельностью одного из них руководил Л. В. Занков, деятельностью другого - Д. Б. Эльконин и В.В. Давыдов.

Исследовательская группа Занкова разработала совершенно новую дидактическую систему. Её основными принципами были: главенство теоретических знаний, обязательное осознание детьми процесса обучения, повышенный уровень трудности обучения, высокий темп изучения нового материала, систематическая работа, направленная на развитие каждого ученика. Занков пришёл к выводу о том, что общее развитие школьников экспериментальных классов гораздо выше, чем у учащихся по традиционной методике. Он рассматривал процессы обучения и развития в тесной взаимосвязи, утверждая, что «процесс обучения выступает как причина, а процесс развития школьника – как следствие»4. Признавая существование некоего промежуточного звена между обучением и развитием, определённой внутренней обусловленности, свойственной процессу развития, Занков, однако, не объяснил, в чём конкретно она выражается.

Коллектив Эльконина-Давыдова пришёл к выводу о том, что у учащихся младшего школьного возраста происходит формирование неких психологических новообразований, а именно: абстрактно-теоретического мышления, учебной деятельности, субъекта учебной деятельности, а также произвольного управления поведением. Даниил Борисович, считал, что традиционное обучение не способно обеспечить полноценное развитие у младших школьников этих самых новообразований, что оно лишь тренирует у детей психические функции, сформировавшиеся у них ещё в дошкольном возрасте (эмпирическое мышление, чувственное наблюдение и т.д.). Эльконин утверждал, что в основе психического развития младших школьников заложен процесс формирования у них в ходе учебной деятельности анализа, теоретической (содержательной) рефлексии и планирования, что кардинально меняет познавательную и личностную сферы детей.

Содержательная рефлексия является для человека своего рода процессом поиска мотивов и оснований собственных действий. Содержательный анализ направлен на вычленение отличительных, характерных особенностей какого-либо объекта. Содержательное планирование заключается в способности определять совокупность своих возможных дальнейших действий и выбирать из них наиболее подходящий. Все эти действия взаимосвязаны5.

Усвоение учащимися младшей школы теоретических знаний в ходе решения учебных задач требует ориентации на существенные отношения изучаемых предметов. Осуществление такой ориентации связано с выполнением детьми анализа, планирования и рефлексии содержательного характера. Поэтому усвоение учениками теоретических знаний создаёт условия, способствующие формированию у детей этих психологических новообразований. Например, контроль, позволяя учащимся устанавливать соответствие своих действий существенным условиям его выполнения, основывается на содержательной рефлексии.

А.З. Зак изучал процессы формирования рефлексии, планирования и анализа среди учащихся младших классов, создав для этого специальную методику. При этом сравнивались результаты учащихся обычных и специальных классов. Для выявления у ученика рефлексии использовалось несколько заданий двух классов. Задания также различались по внешним особенностям их условий. Ученик решал задания, а после этого ему предлагалось их сгруппировать. Если он правильно группировал задания по классам, то считалось, что это содержательная рефлексия. Для определения содержательного анализа предлагалось несколько заданий одного класса, тоже различавшихся по внешним особенностям условий. Быстрое и правильное решение заданий этого типа означало выполнение содержательного анализа.

Для определённых особенностей содержательного планирования применялись тренировочные и основные задания. Решение заданий быстро (в 3-4 действия) означало, что ребёнок применил на практике содержательное планирование. Многолетние исследования, проведённые А.З. Заком показали, что:

- после трёх лет обучения содержательная содержательная рефлексия формируется у трети учащихся обычных школ и у половины учащихся экспериментальных школ;

- содержательный анализ после 3-х лет обучения применяют 70% учащихся специальных классов и 60% учащихся обычных классов;

- содержательное планирование используют после 3-х лет обучения 64% учащихся экспериментальных классов и 51% учащихся обычных классов;

По усреднённым данным, можно сделать вывод о том, что учащиеся экспериментальных классов на год опережали по владению мыслительными действиями учащихся обычных классов6.

Н.В. Репкина исследовала полученные данные в связи с уровнем развития памяти учащихся, и вот результаты:

- навыками целеполагания в экспериментальных классах не обладали лишь 10% учеников, тогда как в обычных классах – все 90%;

- уровень низкого развития непроизвольной памяти показали 7% учащихся экспериментальных классов и 80% обычных детей;

- высокий уровень развития произвольной памяти соответственно 60% и 10%.

Связи процессов воображения с успехами младших школьников в обучении изучены слабо. Однако некоторые эксперименты показали их пользу в области развития колористической способности, художественного воображения7.

Для определения сформированности самостоятельного теоретического обобщения были проведены исследования. Учащимся было предложено задание по перемещению пронумерованных фишек (5 штук) по клеткам (6 штук) через одну свободную для создания новой заданной последовательности при оптимальном, т.е. наименьшем количестве ходов8.

По результатам ученики делились на 3 группы:

C – наихудший результат

B – в основном справились с заданием

A – выработан принцип, задания решались легко

Эта методика, разработанная В.Н. Пушкиным, показала следующие результаты – в обычных классах группу А попало в 2 раза меньше учеников, чем в экспериментальных.

Позже на базе этой методике провёл своё исследование Б.А. Амуд. Он взял для сравнения 2 обычных и 2 экспериментальных первых классов, которые изначально при решении задачи «в пять» показывали приблизительно одинаковые невысокие результаты, однако уже к третьему году обучения количество учеников в группе А возросло в 7 раз в экспериментальных и в 3 раза в обычных классах. Таким образом, Амуд доказал, что поменять восприятие детьми этого задания на более высокий, теоретический уровень восприятия легче при экспериментальных способах обучения9.

Наблюдения за формированием рефлексии у учеников разных школ вели в 70-80-х годах В.В. Репкин и А.К. Дусавицкий. Результаты этих наблюдений были следующими: интересы детей, обучавшихся по экспериментальной программе, к 3-4 классам в большинстве переросли в познавательные, в то время, как у детей из традиционных школ преобладали узкие учебные интересы, выражающиеся в стремлении получать положительные отметки10.

А.К. Дусавицкий также провёл исследование, в ходе которого выявил, что учёба для детей с познавательными интересами вызывала гораздо меньше тревоги, чем для детей с узкими учебными интересами11.

Помимо этого, отдел Харьковского НИИ, отвечающий за школьную гигиену, установил, что программа экспериментального обучения полностью соответствует детским физиологическим возможностям и никак не влияет на состояние их здоровья.

Из приведённых выше фактов можно сделать вывод о том, что экспериментальный подход в обучении детей в большей степени способствует их психологическому развитию, чем традиционный. Вероятно, причиной тому является наиболее подробное разъяснение компонентов учебной деятельности, в особенности, действия, направленные на выполнение детьми содержательных рефлексии, анализа и планирования. Помимо этого огромным плюсом развивающего обучения является его направленность на комплексное (физическое, интеллектуальное, духовное) развитие учащихся. Немалую роль в успешности подобного подхода в методике преподавания сыграли возможность реализации детьми в ходе урока своих творческих задумок, индивидуальный подход к развитию ребёнка и организация наставниками такого учебного процесса, который будет увлекать учеников с каждым занятием всё сильнее и сильнее. Ну и, конечно же, одним из главных достоинств развивающего обучения является кардинально иные задачи, возложенные на педагога – вместо того, чтобы преподносить информацию учащимся, он должен организовать их деятельность, направленную на поиск решения поставленной перед ними проблемы. Согласно новым условиям обучения преподаватель обязан уметь выслушивать всех учеников, вставать поочерёдно на позицию каждого из участвующих в дискуссии детей, дабы понять логику их суждений и подводить их к решению той или иной задачи. Важно также помнить, что при условии активной деятельности учащихся в учебном процессе, создаются наиболее благоприятные условия для развития личности каждого ребёнка, для их реализации и самосовершенствования, что, в свою очередь, оправдывает главные цели развивающего обучения.

Применение развивающего обучения в преподавании истории

При изучении истории ученик на основе известных ему исторических фактов должен уметь формулировать и решать определённые проблемы. В этом помогает развивающее обучение, направляющее деятельность детей на самостоятельное формирование подобных проблем. В результате изучения истории, у учащегося должна сформироваться наиболее целостная и систематизированная картина всех исторических событий в их сложной взаимосвязи, а также школьник должен выработать свою позицию относительно тех или иных исторических фактов и личностей.

Главной проблемой реализации подобного подхода в обучении истории является сложность формирования полноценной учебной деятельности учеников в ходе учебного процесса. Наиболее вероятный вариант решения подобной проблемы – применение системы содержательных учебных задач (СУЗ), делящейся на следующие компоненты:

- предметная СУЗ

- курсовая СУЗ

- тематическая СУЗ

- поурочная СУЗ

При этом школьный курс истории должен начинаться с изучения модели этой самой системы. Каждая из проблем, от поурочной до предметной, должна формулироваться при помощи вопроса, начинающегося со слова «почему». Решение СУЗ помогает выявлять основные тенденции и закономерности исторического развития и подводит ученика к пониманию сущности тех или иных явлений.

Урок с использованием содержательных учебных задач состоит из нескольких этапов. Сначала идёт вводно-мотивационная часть, в ходе которой формулируется учебная задача урока и определяется ее место в системе СУЗ. Далее следует непосредственно сама учебная деятельность детей (поиск учащимися ответа на поставленную задачу и создание модели её решения). В конце проводится контроль и коррекция в виде самостоятельных попыток решения школьниками учебной задачи, «отшлифовки» предлагаемых версий и выбора наилучшего варианта.

Комплекс решенных поурочных учебных задач представляет из себя решение тематической задачи и задачи всего курса. Также, в ходе процесса поиска ответов на СУЗ, учащиеся фиксируют в своём сознании определённый комплекс фактического материала по истории.

Подобный вариант обучения позволяет пробудить в учениках тягу к познавательной деятельности, способствует более лёгкому усвоению фактических и теоретических знаний, помогает овладеть навыками самостоятельной работы и свободного мышления.

Разработка уроков по теме «Политическая раздробленность на Руси» по истории России для 6 класса.

| Глава II «Политическая раздробленность на Руси»

Урок №1 | Тематическая учебная задача:

Почему русское государство, процветавшее в XI веке, в XII-XIII веках переживало упадок?

НАЧАЛО РАЗДРОБЛЕНИЯ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА |

| Вводно-мотивационная часть урока

Документ

Исходное противоречие

Учебная задача урока |

В лето 1097. Собрались [князья] в Любече для устроения мира, и говорили между собой: «Зачем губим Русскую землю, сами на себя усобицы поднимая? А половцы землю нашу растаскивают и радуются, что нас раздирают междоусобицы. Да ныне соединимся в единое сердце и будем соблюдать Русскую землю. И пусть каждый владеет отчиной своей: Святополк – Киевом, отчиной Изяславовой, Владимир – Всеволодовой, Давид, Олег и Ярослав – Святославовой, и кому Всеволод раздал города: Давыду – Владимир, Ростиславичам же: Володарю – Перемышль, Васильку – Теребовль. И на том целовали крест: «Если теперь кто на кого поднимется, против того будем все». «Повесть временных лет» О Любечском съезде князей

Задание: Показать на карте границы образовавшихся в результате распада Киевской Руси княжеств.

Русское государство в IX-XI веках было единым. В начале XII Русь распалась.

Почему единое русское государство распалось на отдельные части? |

| План организации учебной деятельности | Почему сильная централизованная власть стала невыгодна русским князьям? Минусы и плюсы феодальной раздробленности. Какие политические порядки воцарились на Руси в XII веке? |

| Контроль, коррекция | Несовершенный порядок престолонаследия, развитая автономия отдельных княжеств. «-»: неспособность противостоять внешним угрозам;

«+»: легче управлять своими владениями. Князья стали независимы друг от друга и передавали власть по наследству. |

| Обеспечение учебной деятельности: программа учебники

| Раздробление Древнерусского государства, социально-экономические и политические причины раздробления Древнерусского государства. «История России» А.А. Данилов, Л.Г. Косулина - М., 2010. Глава 2 «Политическая раздробленность на Руси», параграф 9. |

| Глава II «Политическая раздробленность на Руси»

Урок №2 | Тематическая учебная задача:

Почему русское государство, процветавшее в XI веке, в XII-XIII веках переживало упадок?

ГЛАВНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ РУСИ |

| Вводно-мотивационная часть урока

Документ

Иллюстрации и карты

Исходное противоречие

Учебная задача урока |

Грабили совместно с половцами, чтобы усилить бедствие. В плен увели всю молодёжь города, мужчин и женщин, монахини и монахи угнаны в степь на тяжелую, а то и на позорную работу. Уцелели только иностранные купцы. Они заперлись в каменных церквах и купили себе жизнь и свободу отдав половцам половину добра. С тех пор обесчещенный, надломленный и хилый печально влачил Киев дни свои в ожидании третьего ещё более горшего разгрома татарского в 1240 году. Итак начинается исход киевлян. «История России 862—1917» Шмурло Е.Ф.

Задание: Показать на карте главные политические центры Руси того периода. Рассказать об особенностях их географического положения, а также о принципиальных отличиях в торговом и политическом развитии.

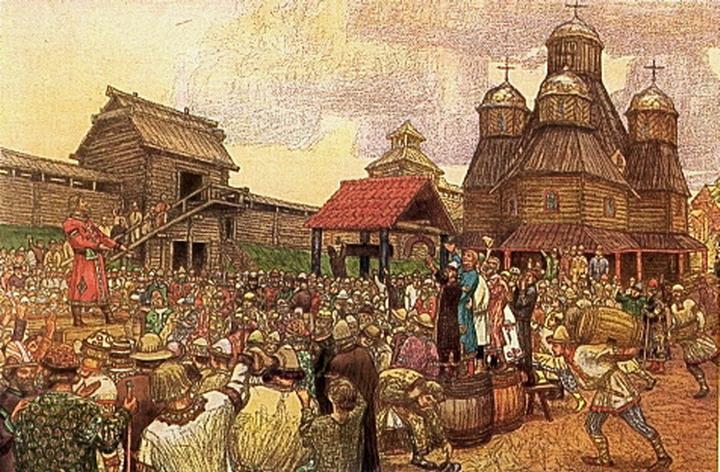

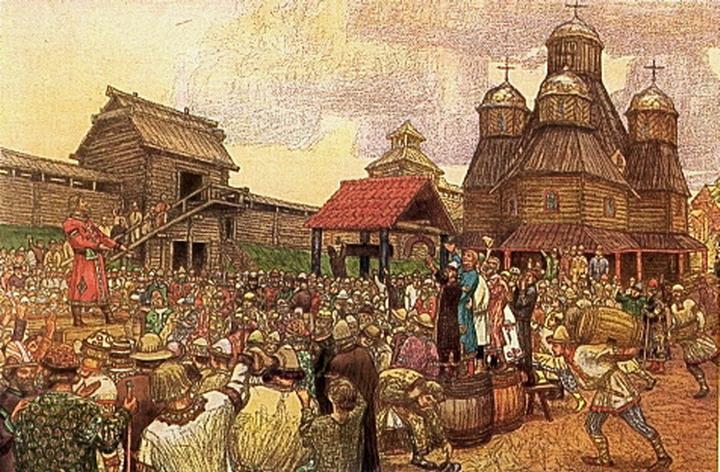

Улицы Новгорода

Улицы Киева Задание: Сравните изображения двух городов. Какие отличия вы нашли между ними? Чем вы можете это объяснить?

Киев в период феодальной раздробленности пришёл в упадок. В это же время Новгородское княжество стало важнейшим политическим, экономическим и культурным центром на Руси.

Почему в XII-XIII веках пришёл в упадок Киев, а Новгород процветал?

|

| План организации учебной деятельности | Почему все князья стремились завладеть престолом в Киеве? Почему в большинстве русских земель установилась жёсткая княжеская власть, а в Новгороде – нет? Какой политический строй сложился в Новгородском княжестве? Какой характер носила власть Новгородского князя? Почему Новгород избежал дальнейшего дробления? |

| Контроль, коррекция | Киев долгое время был центром русских земель. Владение киевским престолом было престижно. Потому что Новгород находился на севере Руси и до XII века не имел врагов. Республика. Князь в Новгороде был лицом выборным и являлся, по сути, начальником вооружённых сил на случай войны. Благодаря отсутствию собственной княжеской династии. |

| Обеспечение учебной деятельности: программа учебники | Особенности географического положения крупнейших самостоятельных центров Руси, их экономического и социально-политического развития. «История России» А.А. Данилов, Л.Г. Косулина - М., 2010. Глава 2 «Политическая раздробленность на Руси», параграф 10-11;

«История России 862—1917» Е.Ф. Шмурло - Мюнхен, 1922. |

| Глава II «Политическая раздробленность на Руси»

Урок №3 | Тематическая учебная задача:

Почему русское государство, процветавшее в XI веке, в XII-XIII веках переживало упадок?

ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ |

| Вводно-мотивационная часть урока

Документ

Иллюстрации, карты и схемы

Исходное противоречие

Учебная задача урока |

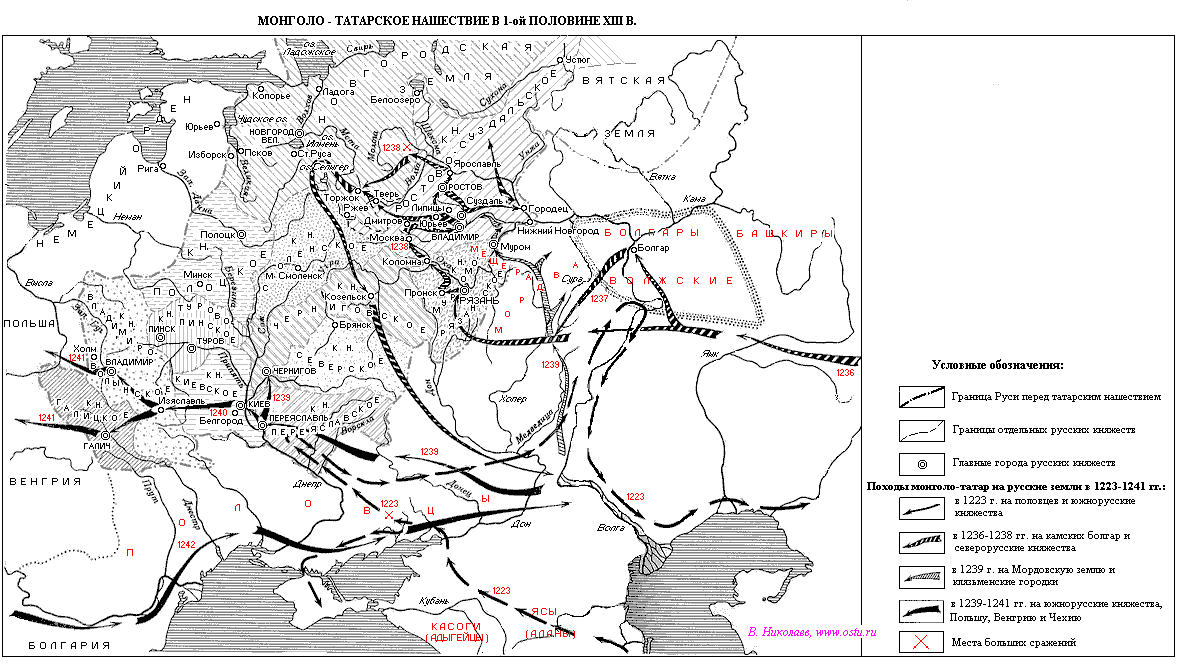

В лето 1237. Пришли татары с восточной стороны на Рязанскую землю, лесом… и начали разорять Рязанскую землю и захватили её до Пронска; захватили и Рязань весь и пожгли его, и князя их убили, кого же взяли, одних распинали, других расстреливали стрелами, иным же завязывали руки назад; и много святых церквей предали огню, и монастыри и сёла подгли, имущества немало отовсюду взяли; после этого пошли на Коломну. Той же зимой пошёл Всеволод, сын Юрия, внук Всеволода, против татар, и сошлись у Коломны, и была жаркая сеча, и убили у Всеволода воеводу Еремея Глебовича и иных мужей убили; и прибежал Всеволод во Владимир с малой дружиной, а татары пошли к Москве. Суздальская летопись о монгольском нашествии на Русь

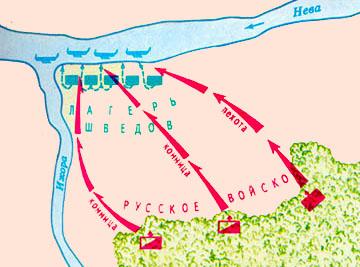

Вскоре приехал князь Александр, Пелгусий… ралостно поведал ему одному о видении. Князь же сказал: «Никому не рассказывай об этом». И поспешил он напасть на врага. В 6 часов дня была жаркая сеча, и побил он их бесчисленное множество, и самому королю наложил печать на лицо острым своим копьём. Из «Повести о житии Александра Невского»

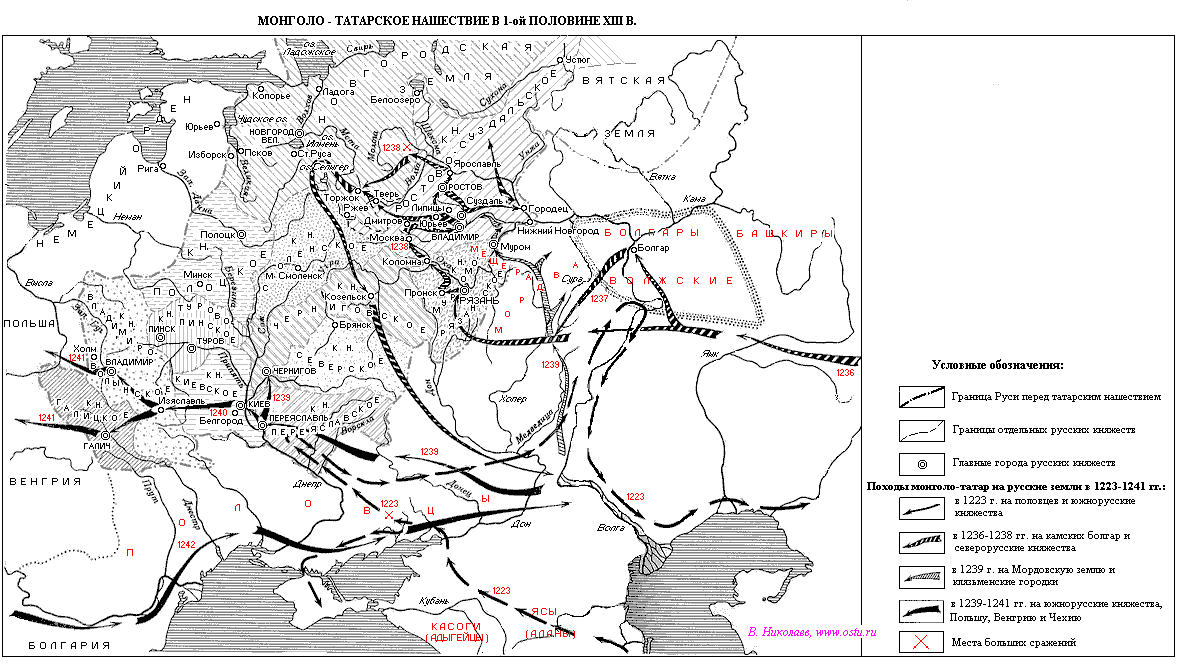

Задание: Используя карту, рассказать о татаро-монгольском нашествии на Русь. Какие города были покорены? Какие истреблены? Какие уцелели?

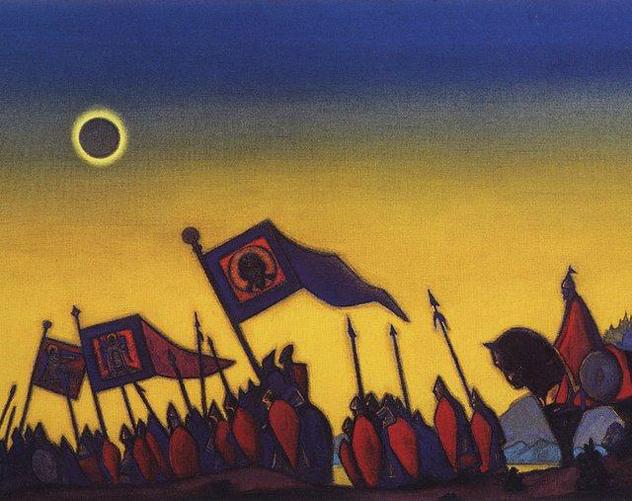

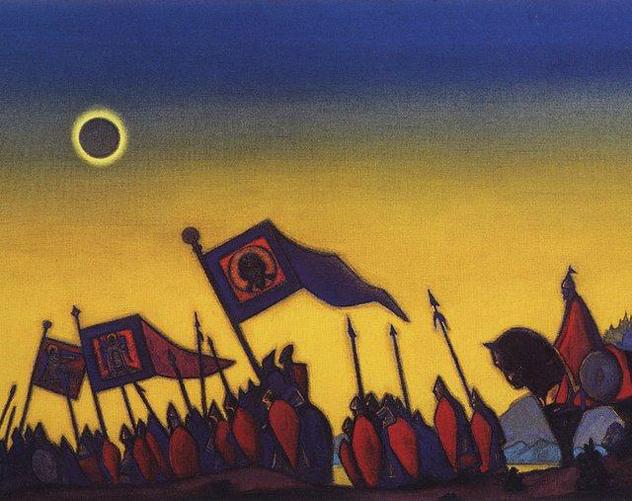

Задание: Что изображено на этой картине? Расскажите о ходе этого события. В чём заключается его особенность?

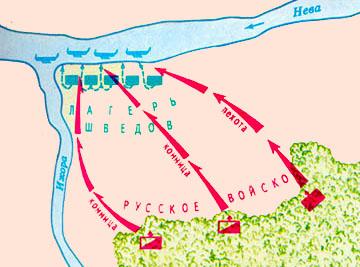

Задание: Используя план, расскажите о ходе Невской битвы. Какую тактику избрал русский воевода Александр Ярославич?

Невская битва

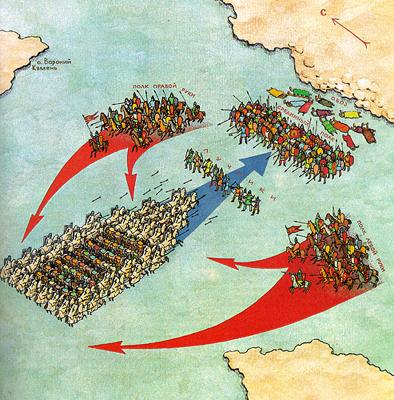

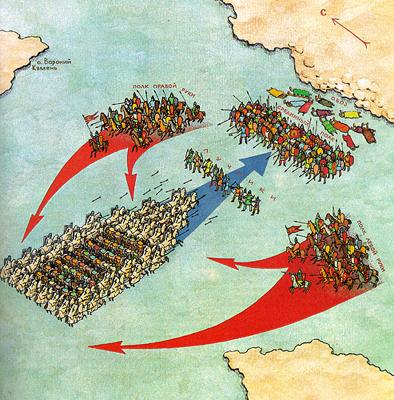

Задание: Используя план, расскажите о ходе битвы на Чудском озере. Какую тактику выбрал Александр Невский?

Ледовое побоище

В середине XIII века Русь смогла дать отпор хорошо обученным и вооружённым европейским войскам. В то же время русская рать оказалась бессильной перед менее развитыми татарскими воинами.

Почему Русь смогла отразить нападение с запада, но не смогла с востока? |

| План организации учебной деятельности | Почему монголы завоевали большую часть русских земель? Почему Батый не пошёл на Новгород? В чём проявился полководческий гений Александра Невского? Какое нападение было большей угрозой в целом для страны: восточное или западное? |

| Контроль, коррекция | Из-за разобщённости русских дружин. Монгольская армия поредела в битвах с русскими ратями, а также им не хватало продовольствия. В его умении выбрать правильное время для атаки, в умении находить слабые места в строю противника и использовать их во благо себе, в умении продумывать план действий, но при этом действовать быстро, решительно и храбро. Восточное, так как оно было более масштабным, внезапным. На борьбу с восточными завоевателями требовалось объединение всех русских сил. |

| Обеспечение учебной деятельности: программа учебники | Создание державы Чингисхана, монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах, сражение на реке Калке, вторжение в Рязанскую землю, героическая оборона Рязани, Евпатий Коловрат, героическая оборона Москвы, разгром Владимирского княжества, поход на Новгород, героическая оборона Торжка и Козельска, нашествие на Юго-Западную Русь и Центральную Европу. Героическая борьба русского народа против завоевателей и её историческое значение, походы шведов на Русь, завоевание крестоносцами Прибалтики, Ливонский и Тевтонский ордены, князь Александр Ярославич, Невская битва, Ледовое побоище. «История России» А.А. Данилов, Л.Г. Косулина - М., 2010. Глава 2 «Политическая раздробленность на Руси», параграфы 12 и 13. |

| Глава II «Политическая раздробленность на Руси»

Урок №4 | Тематическая учебная задача:

Почему русское государство, процветавшее в XI веке, в XII-XIII веках переживало упадок?

РУСЬ И ЗОЛОТАЯ ОРДА |

| Вводно-мотивационная часть урока

Документ

Иллюстрации

Исходное противоречие

Учебная задача урока |

Было в те времена насилие великое от иноверных, преследовали они христиан, заставляя их воевать на своей стороне. Князь же великий Александр пошел к царю, чтобы отмолить людей своих от этой беды. Из «Повести о житии Александра Невского»

Задание: Почему автор изобразил Александра Невского в рыцарских латах? Почему за его спиной развивается хоругвь? Какими, на ваш взгляд, чертами характера обладает этот человек?

Задание: Какой процесс изображён на картине? Как называлась должность человека, изображённого здесь на коне?

Александр Невский считается защитником земли русской. Однако он поддерживал довольно тёплые отношения с Ордой.

Почему защитник русской земли Александр Невский сотрудничал с монголо-татарами? |

| План организации учебной деятельности | В чём заключалась политическая зависимость русских князей от Золотой Орды? В чём выражалась экономическая зависимость Руси от татар? К чему приводили восстания русского народа против ордынской власти? |

| Контроль, коррекция | Русские князья попали в вассальную зависимость от ордынского хана. Также для подтверждения своей власти в тех или иных землях, каждый князь должен был получить от хана ярлык на княжение. Также в каждом русском городе появлялись ханские наместники (баскаки) с вооружёнными отрядами, которые следили за сохранением покорности населения. Всё русское население было обязано ежегодно платить Орде дань (выход). К жестокой расправе монголов над населением, к разорениям княжеств, к их полному экономическому упадку. |

| Обеспечение учебной деятельности: программа учебники | Образование Золотой Орды, политическая зависимость русских земель от Орды, Повинности русского населения, борьба русского народа против ордынского владычества, последствия ордынского владычества. «История России» А.А. Данилов, Л.Г. Косулина - М., 2010. Глава 2 «Политическая раздробленность на Руси», параграф 14. |

| Глава II «Политическая раздробленность на Руси»

Урок №5 | Тематическая учебная задача:

Почему русское государство, процветавшее в XI веке, в XII-XIII веках переживало упадок?

РУСЬ И ЛИТВА |

| Вводно-мотивационная часть урока

Документ

Иллюстрации и карты

Исходное противоречие

Учебная задача урока |

После опустошительного набега монголо-татар появилось две Руси – Литовская и Московская. Русь Московская опиралась на союз с татарами, на сотрудничество с ними, ибо располагалось на границах кочевий ордынцев. Литовская же Русь было динамично развивающимся государством, наращивающим территорию очень быстро. К Литовскому княжеству присоединились княжества Юго-Западной и Западной Руси. Это было добровольное присоединение. «Литва и Москва – два центра притяжения восточных славян»

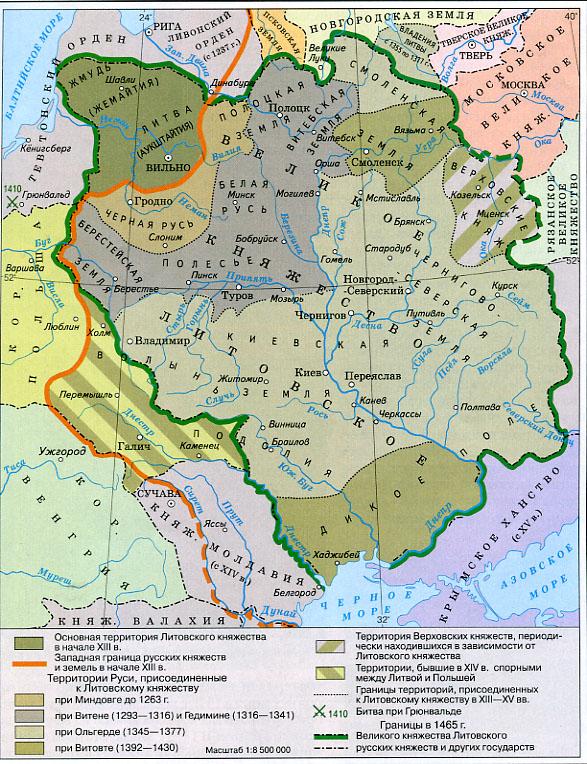

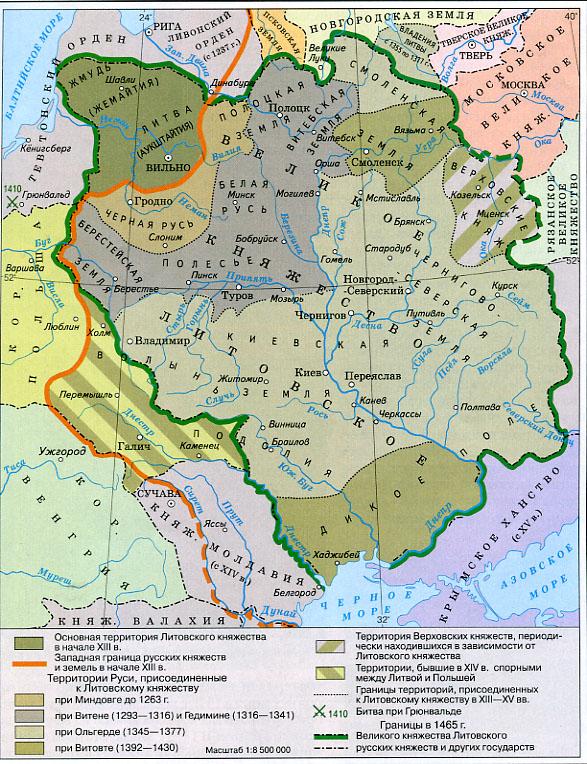

Задание: Используя карту, расскажите о том, как расширялась граница Литовского государства. Какие русские княжества вошли в его состав? С кем граничило Литовское государство и с кем воевало?

Русские князья, равно как и простой народ оказывали сопротивление Золотой Орде. Но в это же время население западной и юго-западной частей страны без боя переходило под власть Литовского государства.

Почему русские князья оказывали сопротивление татарам, но при этом почти не сопротивлялись литовскому князю? |

| План организации учебной деятельности | Для каких целей образовалось Литовское княжество? Какой была религиозная политика Литовско-Русского государства? В чём заключались особенности политического устройства Литовско-Русского государства? |

| Контроль, коррекция | Литовское княжество было образовано литовскими племенами, проживающими вдоль реки Неман, с целью борьбы с иностранными захватчиками. Специфика религиозной политики Литовского государства являлось то, что на его территории не было общеобязательной религии. Здесь мирно сосуществовали православие, язычничество и католицизм. Несмотря на то, что государство было единым, великие литовские князья не стремились устанавливать жесткий контроль над присоединёнными княжествами. Они сохраняли свои обычаи, традиции, обряды и прежний порядок управления. Присоединённые княжества были должны платить дань, но она была гораздо меньше ордынской. |

| Обеспечение учебной деятельности: программа учебники | Формирование Литовского государства, присоединение западных русских земель к Великому княжеству Литовскому, характер Литовского государства, конфессиональная политика литовских князей, значение присоединения русских земель к Литве. «История России» А.А. Данилов, Л.Г. Косулина - М., 2010. Глава 2 «Политическая раздробленность на Руси», параграф 15. |

| Глава II «Политическая раздробленность на Руси»

Урок №6 | Тематическая учебная задача:

Почему русское государство, процветавшее в XI веке, в XII-XIII веках переживало упадок?

КУЛЬТУРА РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ В XII-XIII ВЕКАХ |

| Вводно-мотивационная часть урока

Документ

Иллюстрации

Исходное противоречие

Учебная задача урока |

Старых чтите, как отца, а молодых, как братьев… На войну выйдя, не ленитесь, не полагайтесь на воевод; ни питью, ни еде не предавайтесь, ни спанью; сторожей сами наряживайте, и ночью, расставив стражу со всех сторон, ококло воинов ложитесь, а вставайте рано; а оружия не снимайте с себя второпях, не оглядывайтесь по лености, внезапно ведь человек погибает. Лжи остерегайтесь, и пьянства, и блуда, от них ведь душа погибает и тело. Куда бы вы ни держали путь по своим землям, не давайте причинять вред ни своим, ни чужим, ни сёлам, ни посевам, чтобы не стали проклинать вас. Куда же пойдёте и где остановитесь, напоите и накормите нищего, более же всего чтите гостя, откуда бы к вам ни пришёл, простолюдин ли, или знатный, или посол; если не можете почтить его подарком, - то пищей и питьём: ибо они, проходя, прославят человека по всем землям, или добрым, или злым. Больного навестите, покойника проводите, ибо все мы смертны. Не пропустите человека, не поприветствовав его, и доброе слово ему молвите. Жену свою любите, но не давайте ей власти над собой. А вот вам и основа всему: страх Божий имейте превыше всего. Из «Поучения детям» Владимира Мономаха

Задание: Что изображено на картине? В каком литературном произведении описывается это событие? Какого отношение автора к этим событиям?  Задание: Какой храм изображён на картине? В каком веке он был построен? Где он находится? Какая легенда связана с основанием этого храма?

Владимир Мономах оставил своим сыновьям некий моральный кодекс, состоящий из нравственных идеалов того времени. Однако его дети устроили кровавую усобицу на Руси.

Почему потомки Мономаха ослушались его поучения? |

| План организации учебной деятельности | Какие правила поведения завещал Владимир Мономах своим детям? Выполнили ли князья наставления своего отца? Как относилась общественная мысль того периода к начавшейся феодальной раздробленности и зависимости от Орды? |

| Контроль, коррекция | Жить дружно, уважать и слушаться старшего брата, не воевать друг с другом. Нет. Первые годы они ещё удерживали Русь сплочённой, но потом погрязли в усобицах. Осуждали междоусобные войны, призывали Русь к единению и освобождению от татарского гнёта. |

| Обеспечение учебной деятельности: программа учебники | Общерусское культурное единство и образование местных художественных школ, накопление научных знаний, местные стилевые особенности в литературе, архитектуре, живописи, резьба по камню, идея единства русской земли в произведениях культуры, «Слово о полку Игореве». «История России» А.А. Данилов, Л.Г. Косулина - М., 2010. Глава 2 «Политическая раздробленность на Руси», параграф 17. |

| Глава II «Политическая раздробленность на Руси»

Урок №7 | Тематическая учебная задача:

Почему русское государство, процветавшее в XI веке, в XII-XIII веках переживало упадок?

ПОВТОРИТЕЛЬНО-ОБОБЩАЮЩИЙ |

| План | Урок №1. Почему единое русское

государство распалось на отдельные части?

Урок №2. Почему в XII-XIII веках пришёл в упадок Киев, а Новгород процветал?

Урок №3. Почему Русь смогла отразить нападение с запада, но не смогла с востока?

Урок №4. Почему защитник русской земли Александр Невский сотрудничал с монголо-татарами?

Урок №5. Почему русские князья оказывали сопротивление татарам, но при этом почти не сопротивлялись литовскому князю?

Урок №6. Почему потомки Мономаха ослушались его поучения? |

| Обеспечение учебной деятельности: учебники | «История России» А.А. Данилов, Л.Г. Косулина - М., 2010. Глава 2 «Политическая раздробленность на Руси» |

При разработке уроков по теме «Политическая раздробленность на Руси» я пользовался учебником «История России» для 6 класса за авторством А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной. Я решил разделить эту главу на шесть уроков и одно повторительно-обобщающее занятие, так как, на мой взгляд, именно такая структура изучения данной темы является наиболее эффективной. В основном, темы уроков соответствуют параграфам, за исключением третьего урока, на котором, как я считаю, стоит рассмотреть материал сразу двух параграфов из учебника. Это нужно для того, чтобы у детей возникло более комплексное и систематизированное понимание о внешнеполитических угрозах русской земле во времена феодальной раздробленности.

Естественно, начинать объяснение темы «Политическая раздробленность на Руси» стоит с объяснения причин распада Киевской Руси. Затем, когда дети усвоят на других уроках последовавшие за распадом исторические события, нужно скрепить все пройденные параграфы при помощи изучения культуры XII-XIII веков, которая «пронизывает» весь этот период и помогает сформировать у учащихся более целостную и структурированную картину периода феодальной раздробленности.

В конце я решил провести повторительно-обобщающее занятие, на котором нужно будет в качестве повторения предоставить ученикам содержательные учебные задачи каждого проведённого по данному разделу урока. Вновь решив каждую из них, ребёнок сможет выработать решение к тематической учебной задачи. Развёрнуто и обстоятельно ответив на вопрос «Почему русское государство, процветавшее в XI веке, в XII-XIII веках переживало упадок?», ученик подтверждает качество полученных им знаний и эффективность данного метода обучения.

Список литературы

Амуд Б.А. Соотношение эмпирического и теоретического обобщения в умственной деятельности младших школьников // Психолого-педагогические проблемы обучения и воспитания - Душанбе, 1974, ч. 1.

Васильева Т.В. Интерактивный и компетентностный подход в современных уроках истории и обществознания. Преподавание истории и обществознания в школе, 2005 г.

Выготский Л. С. Педагогическая психология – М., 1991.

Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения - М., 1986.

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. Учебное пособие для 6 класса - М., 2009 «Просвещение»

Данилов Д.Д. Всеобщая история. История нового времени, 7 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений/ Д.Д. Данилов, А.В. Кузнецов, С.С. Кузнецова, А.В. Репников, В.А. Рогожкин.- М.: Баласс, - 2012- 304 с.: илл. (Образовательная система «Школа 2100).

Дусавицкий А. К. Зависимость между интересом и тревожностью в учебной деятельности младших школьников // Вопросы психологии – М., 1982, № 3.

Дусавицкий А.К. Репкин В.В. Исследование развития познавательных интересов младших школьников в различных условиях обучения // Вопросы психологии – М., 1975, № 3.

3ак А.3. Развитие теоретического мышления у младших школьников - М., 1984.

Занков Л.В. Избранные педагогические труды - М., 1990.

Носатов В.Г. Психологические особенности анализа как основы теоретического обобщения // Вопросы психологии, 1978, № 4.

Полуянов Ю. А. Формирование способности целостного восприятия цвета у детей // Вопросы психологии – М., 1980, № 1.

Пушкин В. Н. Эвристика — наука о творческом мышлении - М., 1967.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии – СПб.: Питер, 1946.

Стрелова О.Ю. Ценностные «установки» технологии развивающего обучения истории - Преподавание истории в школе – 2004, №2.

Сухов В.В., Морозов А.Ю., Абдуллаев Э.Н.. Лес проблем и вариант дороги (поиск путей обновления школьного исторического образования)// Преподавание истории в школе – 2001, №1.

Якиманская И. С. Развивающее обучение - М.: Педагогика, 1979.

1� Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии – СПб.: Питер, 1946, с. 411.

2� Выготский Л. С. Педагогическая психология – М., 1991, с. 374.

3� Якиманская И. С. Развивающее обучение - М.: Педагогика, 1979, с. 138-139.

4� Занков Л.В. Избранные педагогические труды - М., 1990, с. 306.

5� Носатов В.Г. Психологические особенности анализа как основы теоретического обобщения // Вопросы психологии, 1978, № 4, с. 86-95.

6� 3ак А.3. Развитие теоретического мышления у младших школьников - М., 1984, с. 117-

7� Полуянов Ю. А. Формирование способности целостного восприятия цвета у детей // Вопросы психологии – М., 1980, № 1, с. 101-111.

8� Пушкин В. Н. Эвристика — наука о творческом мышлении - М., 1967, с. 161-166.

9� Амуд Б.А. Соотношение эмпирического и теоретического обобщения в умственной деятельности младших школьников // Психолого-педагогические проблемы обучения и воспитания - Душанбе, 1974, ч. 1, с. 3-20.

10� Дусавицкий А.К. Репкин В.В. Исследование развития познавательных интересов младших школьников в различных условиях обучения // Вопросы психологии – М., 1975, № 3, с. 92-102.

11� Дусавицкий А. К. Зависимость между интересом и тревожностью в учебной деятельности младших школьников // Вопросы психологии – М., 1982, № 3, с. 56—61.