СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Реферат на тему : Нетрадиционные средства оздоровления.

Реферат на тему : Нетрадиционные средства оздоровления.

Просмотр содержимого документа

«Реферат на тему : Нетрадиционные средства оздоровления.»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Западный филиал

РЕФЕРАТ

по дисциплине «Физическая культура»

на тему «Нетрадиционные средства оздоровления»

Выполнила:

студентка группы 22ТЕХ-02/о

Киселёва Любовь Алексеевна

специальность 19.02.10

«Технология продукции

общественного питания»

Преподаватель:

Морозова Татьяна Леонидовна

Калининград, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение .....................................................................................….3

2.Общая характеристика нетрадиционных средств физической культуры и методика проведения занятий ………………………………………3

2.1. Аэробика ….……………………………………………………………...5

2.2. Шейпинг …………………………………………………………………..15

2.3. Степ-аэробика……………………………………………………………..21

2.4. Скиппинг ……………………………………………………………….....24

2.5. Стретчинг ………………………………………………………………..26

2.6. Хатха-йога ……………………………………………………………….32

2.7. Атлетическая гимнастика………………………………………………..42

4. Используемая литература………………………………………..………65

Введение

Нетрадиционные средства оздоровления – совокупность физических упражнений определенной направленности в сочетании с другими видами деятельности эстетического, силового, ритмического характера. К ним относятся: атлетическая гимнастика, шейпинг, спортивные оздоровительные танцы, «тропы здоровья» и др. Их методическая специфика заключается в строгой регламентации объема и интенсивности физической нагрузки в зависимости от состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности занимающихся, соответствие применяемых физических упражнений двигательным, физическим их способностям, использование упражнений с предметами, снарядами, тренажерами и др.

Теоретические основы нетрадиционных средств физической культуры

Организация и методика проведение занятий

Двух часовые групповые комплексные занятия в недельном цикле определяются временем года и климатическими условиями Дальневосточного региона, а также предоставлением спортивных сооружений. Место проведения занятий тренажерный зал, зал функциональной подготовки, возможно проведение занятий в игровом спортивном зале.

Цель проведения комплексных занятий - обеспечение в каждом занятии разностороннего воздействия средств физического воспитания на организм, сформировать и развить различные по своему характеру двигательные умения и навыки, физические качества, повысить мотивацию к занятиям физической культурой и спортом и подготовить организм студентов к успешному выполнению программных требований.

В каждой части занятия решаются определенные задачи. Так в подготовительной части занятия: организационный момент и сообщение задач занятия; измерение ЧСС; подготовка организма и функциональных систем к предстоящим физическим нагрузкам. Основная часть занятия решает задачи формирования необходимых двигательных умений и навыков, измерение пульса после основной интенсивной части занятия; воспитание физических, волевых и других качеств. В заключительной части приведение организма в относительно спокойное состояние (расслабление и релаксация), измерение ЧСС, подведение итогов занятия, организованное завершение, задание для самостоятельных занятий.

Оптимальная наполняемость группы на учебном занятии 10 – 15 чел. Учебное занятие состоит из 3 частей: подготовительной (вводной), основной и заключительной.

Так, упражнения стретчинга и йоги (элементы хатха-йоги, пилатеса и других) целесообразно применять в подготовительной (вводной) и заключительной части занятия. Упражнения скиппинга и степ-аэробики в основной части занятия, но, при условии хорошей физической подготовленности, скиппинг используют и в подготовительной части (разминка). Аэробика, шейпинг и атлетическая гимнастика используются как самостоятельные занятия, но дополненные упражнениями на гибкость и расслабление.

Примерные комплексные программы занятий содержат комплексы упражнений для студентов с разным уровнем физической и функциональной подготовленности: низкий, средний и высокий.

Первые учебно-методические занятия знакомят студентов с базовыми упражнениями видов гимнастики, последовательностью их выполнения, техникой движений, пониманием терминологии, с их кратким описанием и дозировкой.

На учебно-практических занятиях применяются все известные способы организации студентов: фронтальный, групповой, посменный, станционно-круговой, поточно-круговой, индивидуальный. Применяя индивидуальный способ, на занятии решаются индивидуальные задачи для каждого студента. В процессе комплексного занятия обычно применяют несколько способов организации студентов. Выбор упражнений комплекса и последовательность их выполнения определяется подготовленностью занимающихся и задачами занятия. Подробно составленные примерные комплексы упражнений для девушек с предложенной последовательностью и дозировкой, изложены в виде плана-конспекта и представлены в приложении.

Методические принципы проведения комплексных занятий физическими упражнениями

Под принципами понимаются исходные научно-практические положения, определяющие основные требования к построению, содержанию, методам и организации процесса обучения и воспитания, выполнение которых обеспечивает его эффективность.

Рассматривая комплексные учебные занятия с использованием нетрадиционных видов гимнастики как одну из форм физической культуры в вузе, при ее использовании необходимо соблюдать те же принципы, которые характерны для традиционных занятий, а именно:

1. Индивидуализация в методике и дозировании нагрузки в зависимости от уровня физической подготовленности и общего состояния организма студента.

2. Регулярность воздействия, так как только регулярные систематические занятия обеспечивают развитие функциональных систем и возможностей организма.

3.Длительность применения метода, так как совершенствование изической подготовленности и развитие основных функциональных систем организма возможно лишь при условии длительного и многократного повторения занятий.

4. Оптимальное постепенное нарастание нагрузки в процессе всех этапов программы.

5. Разнообразие и новизна упражнений используемых для проведения занятия: 10-15% комплекса упражнений обновляются, а 85-90% повторяются, для закрепления достигнуты навыков.

6. Волнообразность воздействия различных степеней нагрузки.

7. Соблюдение цикличности – чередование более интенсивных нагрузок и отдыха.

8. Учет возрастных, половых особенностей, состояния самочувствия.

2.1. Аэробика

Немного из истории. На рубеже XIX-XX веков формируется направление в гимнастике, связанное с именем французского физиолога Ж. Демени. Его система физических упражнений была основана на ведущем значении ритма и гармонии движений, на ритмичном чередовании расслабления и напряжения мышц. Гимнастика Ж. Демени базируется на естественных движениях, она чужда преклонения перед формой во имя принципа. Большое значение Ж. Демени придавал развитию ловкости и гибкости. Под этим подразумевалось умение выполнять движения, правильно напрягая необходимые группы мышц и расслабляя второстепенные.

Основным развитием нового направления в гимнастике, которое раньше в нашей стране называлось «ритмическая гимнастика», позже было принято международное название - «аэробика». Основными научно - методическими центрами были Институт им. И.М. Губкина и Государственный Центральный ордена Ленина институт физической культуры.

Термин "аэробика" был впервые введен К. Купером в 1960 году. Он разработал систему оздоровительных упражнений, которую и назвал аэробикой, т.е. способствующей обогащению кислородом (К. Купер,1987).

Под «аэробикой» понимается систематическое выполнение только тех физических упражнений, которые охватывают работой большую группу мышц около 2/3 от мышечной массы тела и являются продолжительными 15-40 мин. без перерыва и более, но самое главное обеспечивается энергией за счет аэробных процессов (К. Купер 1987,89). Автор предложил четкую и логично построенную систему самооценки с помощью таблиц, которые позволяют достаточно точно оценить свое физическое состояние и тот прогресс, которые приносят ему регулярные физические упражнения. Именно аэробный характер физический упражнений придает им особую оздоровительную ценность.

Г. Горцев (2004) аэробикой называет комплекс упражнений, в которых двигательные действия сочетаются с движениями тела, опорно-двигательного аппарата.

Насчитывается более 30 видов аэробики (Е.Б. Мякинченко, М.П. Шестаков, 2002). Условно все виды аэробики можно разделить на два типа: кардиоаэробику и силовую аэробику (К. Купер, 1987,89; Т.С. Лисицкая, 1994; Г. Горцев, 2000, 2004; Е.Б. Мякинченко, М.П. Шестаков, 2002).

Классификация аэробики: помимо спортивной аэробики имеет место оздоровительная и прикладная аэробика.

Прикладная аэробика - она получила определенное распространение как дополнительное средство в подготовке спортсменов других видов спорта (аэробоксинг), а также в производственной гимнастике, в лечебной физкультуре (кардиофанк) и в различных рекреационных мероприятиях (шоу программы, группы поддержки спортсменов, черлидинг).

Оздоровительная аэробика - одно из направлений массовой физической культуры с регулируемой нагрузкой. Над разработкой и популяризацией различных программ, синтезирующих элементы физических упражнений танца и музыки, для широкого круга занимающихся активно работают различные группы специалистов. В том числе американская ассоциация аэробики, ассоциация здорового образа жизни, международная ассоциация спортивного танца и др.

Характерной чертой оздоровительной аэробики является наличие аэробной части занятия, на протяжении которой поддерживается на определенном уровне работа кардиореспираторной системы. В оздоровительной аэробике можно выделить достаточное количество разновидностей, отличающихся содержанием и построением урока.

Оздоровительные программы аэробики привлекают широкий круг занимающихся своей доступностью, эмоциональностью и возможностью изменить содержание уроков в зависимости от их интересов и подготовленности. Основу любого урока составляют различные упражнения, выполняемые в ходьбе, беге, прыжках, а также упражнения на силу и гибкость, выполняемые из разных исходных положений.

Основные группы движений, которые используют в аэробике.

Среди специалистов, работающих в области оздоровительной аэробики, нет единства мнений по количеству основных (базовых) шагов, составляющих основу оздоровительных занятий. Одни насчитывают от 2 до 4, другие от 6 и более.

Поэтому за основу мы приняли выделенные в спортивной аэробике 7 базовых шагов, как наиболее часто используемые и специфичные для аэробики. К ним относятся:

1. ПОДЪЕМ КОЛЕНА (Knee lift, Knee up). Из исходного положения, стоя на одной ноге (прямой), другую ногу, сгибая, поднять вперед выше горизонтали (допускается любой угол в коленном суставе), носок оттянут. Туловище следует удерживать в вертикальном положении. Не допускается сопутствующий движению поднимаемой ноги поворот таза. При подъеме колена может быть использован любой вариант движения (стоя на месте, с перемещением в любых направлениях, с поворотом, на шагах, беге подскоках).

2. МАХ (kick) выполняется в положении стоя на одной ноге. Прямая маховая нога поднимается точно вперед, разрешено небольшое «выворотное» положение стопы, но без сопутствующего маху поворота таза. Амплитуда маха определяется уровнем подготовленности занимающегося, не допускается «хлестообразное» движение и не контролируемое опускание ноги после маха (падение). Минимальной амплитудой в спортивной аэробике можно считать мах выше уровня горизонтали, но для оздоровительного направления, аэробики рекомендована амплитуда маха не выше 90°. Разрешается использовать в занятиях любое сочетание маха ногой с движениями на месте, шагами, бегом, подскоками. Возможна также разная плоскость движения - мах вперед, вперед - в сторону (по диагонали) или в сторону. Если мах сочетается с подскоком, то при приземлении следует обязательно опускаться на всю стопу, избегать баллистических приземлений и потери равновесия. Low kick - разновидность маха голенью.

Выполняется на 2 счета. 1 - сгибая колено, поднять правую ногу вперед - вниз (мах может быть выполнен в любом направлении - вперед, по диагонали, назад). В момент разгибания в коленном суставе правой ноги, сделать мах голенью. 2 - вернуться в исходное положение.

3. ПРЫЖОК НОГИ ВРОЗЬ - НОГИ ВМЕСТЕ (Jumping jack,Hampelmann) выполняется из исходного положения ноги вместе (пятки вместе, носки слегка врозь - на ширину стопы). Движение состоит из двух основных частей. Первая - отталкиваясь двумя ногами, выпрыгнуть невысоко вверх и затем принять положение полуприседа ноги врозь (стопы слегка повернуты наружу или параллельны), при приземлении опуститься на всю стопу. Расстояние между стопами равно ширине плеч, тяжесть тела равномерно распределена на обе ноги, направление коленей и стоп должно совпадать. При этом движении проекция колен не должна выходить за пределы опоры стопами, угол в коленных суставах должен быть больше 90°. Вторая часть движения - небольшим подскоком соединить ноги и возвратиться в исходное положение. При выполнении этого движения не допускаются перемещения туловища (наклоны, повороты)

4. ВЫПАД (Lunge) может быть выполнен любым способом (шагом, скачком, после маха), а также в разных направлениях (вперед, в сторону, назад). Основным вариантом этого «аэробного шага» является положение выпада вперед. При этом тяжесть тела смещается на согнутую ногу, выставленную вперед. Угол в коленном суставе должен быть больше 90°, голень опорной ноги располагается близко к вертикальному положению, а проекция колена не выходит за пределы опоры стопой (обязательно следует опуститься на пятку опорной ноги). Поворот таза не допускается, нога сзади должна быть прямой, касаться носком пола, пятка поднята (вверх).

5. ШАГ (March) напоминает естественную ходьбу, но отличается большей четкостью. Стоя на прямой ноге (туловище вертикально), другую ногу сгибая поднять точно вперед (колено ниже горизонтального положения), без сопутствующего движению поворота таза. Стопа поднимаемой ноги находится на уровне верхней трети голени, носок оттянут (т.е. голеностопный сустав согнут). Marching - ходьба на месте, Walking - ходьба в различных направлениях, вперед-назад, по кругу, по диагонали.

6. БЕГ (Jog) - переход с одной ноги на другую как при ходьбе, но с фазой полета. Joging - вариант бега, типа «трусцой».

7. Подскоки (Skip, rick kick). Основное движение выполняется в ритме «И - РАЗ» или «РАЗ - ДВА».

Basic Step - базовый шаг. Выполняется на 4 счета.: 1 - шаг правой ногой вперед, 2 – приставить левую , 3 - шаг правой назад, 4 - приставить левую.

Squat - полуприсед, выполняется в положении ноги вместе или врозь. Часто это движение сочетается с наклоном туловища вперед.

Step-Touch - приставной шаг. Выполняется на 2 счета: 1 - шаг в сторону (назад или вперед), тяжесть тела распределяется на обе ноги. 2 - приставить другую ногу на носок. Часто этот шаг сочетается с полуприседанием, которое может быть выполнено на один из счетов (1 или 2) или на каждый счет.

Touch - Step - выполняется на 2 счета в последовательности, обратной приставному шагу: 1 - коснуться носком пола возле опорной ноги. 2 - с той же ноги шаг в сторону в стойку ноги врозь.

Scoop - вариант приставного шага, выполняемый со скачком: 1 - шаг на правую ногу (в любом направлении). 2 - прыжком приставить другую ногу.

Double Step Touch - два приставных шага в сторону.

Push Touch, Toe Tap - выполняется на 2 счета. 1 - одна нога без переноса веса тела выставляется в любом направлении, носок касается пола - «теп» (Тар - легкий стук). 2 - вернуться в исходное положение

Side to Side, Plie Touch, Side Tip, Open Step - разновидность ходьбы в стойке ноги врозь или перемещение с ноги на ногу в стойке ноги врозь (чуть шире плеч). Второй вариант движения выполняется на 2 счета из полуприседа ноги врозь. 1 - передать тяжесть тела на одну ногу, колено полусогнуто, но без дополнительного приседания, пятка на полу. 2 - носок свободной ноги «давит» на пол, притопывает (Tip). Это же движение можно выполнять полуприседая и вставая, как бы пружиня.

Curl, Hopscoth, Humstring Leg Curl - сгибание голени назад. Движение выполняется шагом в сторону, на 2 счета. 1 - передать тяжесть тела на правую ногу, с небольшим приседанием, пятка на полу, левая прямая в сторону на носок, 2 - левую ногу согнуть назад (отвести бедро в сторону - назад и согнуть голень по направлению к ягодичной мышце), 3-4 - повторить в другую сторону. Вариантом этого движения может быть двукратное или четырехкратное сгибание одной и той же голени назад. В этом случае меняется порядок движений. На счет 1 -- согнуть голень назад, а на 2 -- разгибая, поставить ногу в сторону на носок, затем повторить движение нужное количество раз.

Heel Dig, Heel Touch - выставление ноги на пятку. Выполняется на 2 счета. В исходном положении обе ноги полусогнуты. 1 - одна нога выставляется вперед или по диагонали вперед на пятку (разгибая колено). 2 - вернуться в исходное положение.

Mambo - вариация танцевального шага мамбо выполняется на 4 счета:

1 - небольшой шаг левой ногой вперед, в полуприсед, (тяжесть тела на ногу полностью не передавать), другая нога полусогнута сзади на носке.

2 - передавая тяжесть тела на правую ногу, полуприсед на ней.

На 3-4 выполняются шаги, аналогичные счетам 1-2, но перемещаясь левой ногой назад. Используется и другая разновидность шага мамбо - «квадрат»: 1 - шаг одной (правой) ногой на месте. 2 - небольшой шаг другой ногой (левой) вперед (тяжесть тела на ногу полностью не передавать). 3 - передавая тяжесть тела на правую ногу, встать на нее. 4 - вернуться в исходное положение (стойка ноги врозь). Затем можно повторить движение, но с шагом назад. В соответствии с танцевальным стилем шаги выполняются с покачиванием бедрами.

Pivot Turn - поворот вокруг опорной ноги (Pivot - точка вращения). Выполняется на 4 счета. Одна нога все время остается на месте, другая движется вокруг нее. 1 -- шаг правой ногой вперед (на всю стопу), тяжесть тела на обе ноги. Продолжая движение, передать тяжесть тела на правую ногу, и выполнить поворот налево кругом (движение начинается с пятки). 2 - не разгибая опорную ногу, передать тяжесть тела (шагнуть) на левую. 3 и 4 - повторить движение 1 -2 и вернуться в основное направление. Этот шаг хорошо сочетается с движением мамбо.

Rivers - разноименный поворот на 180 или 360 градусов.

Pendulum - прыжком смена положения ног («маятник»). Прыжки выполняются на 4 счета. 1 - прыжок на одной ноге, другую поднять в сторону - вниз. 2 - прыжок на две ноги. 3-4 - повторить движение в другую сторону. Более подготовленные занимающиеся могут выполнять прыжки без промежуточного перехода на две ноги (с ноги на ногу). Движение маятник можно выполнять и в направлении вперед-назад

Chasse, Gallop - галоп. Чаще всего выполняется в сторону. Выполняется на счет «Раз» - «два». «И» - скользящий шаг правой ногой в сторону (колени слегка согнуты). 1 - приставляя левую ногу к правой (подбивая левой ногой правую), выполнить прыжок вверх. 2 - приземляясь, перекатиться на всю стопу и слегка согнуть колени,

Two Step - переменный шаг. Выполняется на счет «Раз» - «и» - «два». 1 - шаг правой ногой вперед. «И» - приставить левую к правой. 2 - шаг правой ногой вперед, левая сзади на носке. Затем движение повторить с другой ноги.

V-Step - разновидность ходьбы в стойку ноги врозь, затем - вместе. Направление шагов напоминает написание английской буквы «V». Выполняется с передвижением вперед или назад на 4 счета: 1 - с пятки шаг правой ногой вперед - в сторону, колено согнуто. 2 - то же с другой ноги (в положение полуприсед ноги врозь, носки ног прямо или слегка повернуты наружу). 3 - 4 - вернуться в исходное положение.

Polka - полька - переменный шаг, выполняемый легкими прыжками. «И» - подскок на левой ноге, правую ногу поднять вперед. При каждом последующем повторении цикла движений на этот счет происходит смена ноги 1-скользящий шаг правой ногой. «И» - приставить левую ногу сзади. 2 - шаг правой ногой вперед. Повторить весь цикл движений с другой ноги.

Scottisch - сочетание шагов с подскоком на одной ноге. Выполняется на 4 счета. 1 - 3 - три шага вперед (правой, левой, правой). 4 - подскок на правой ноге, левую ногу согнуть вперед. Движение можно выполнять и на шагах назад.

Slide - скольжение. Шаги в любом направлении, выполняемые со скольжением стопой по полу.

Cha- Cha- Cha - часть основного танцевального шага «ча-ча-ча». Тройной шаг - вариант шагов с дополнительным движением между основными счетами музыки - на счет «И». Может выполняться на месте и с продвижением в сторону. Часто используется для «смены ноги» 1 - шаг правой. «И» - шаг левой. 3-шаг правой.

Twist Jump - прыжки на двух ногах со скручиванием бедер.

Grape Wine - скрестный шаг в сторону. Выполняется на 4 счета: 1 - шаг правой в сторону. 2 - шаг левой вправо сзади (скрестно). 3 - шаг правой в сторону. 4 - приставить левую к правой.

Cross - «крест» вариант скрестного шага с перемещением вперед. Выполняется на 4 счёта. На 1 - шаг правой вперед, 2 - скрестный шаг левой перед правой, 3 - шаг правой назад, 4 - шагом левой назад, принять исходное положение.

Scissors - «ножницы», «лыжи» смена положения ног прыжком.

Группы базовых элементов

1. Элементы, в основе которых лежат шаги (march, walking, step touch, V-step, mambo, cross);

2. Элементы с изменением направления движения в сторону, по диагонали, углом, по квадрату (step line, grape wine, chasse, chacha-cha);

3. Элементы, в основе которых лежат подъемы ног - kick, lift (front - вперед, side - в сторону, back - назад);

4. Элементы, в основе которых лежит продвижение вперед, назад (walking, jogging, scoop);

5. Элементы, в основе которых сгибание ног в тазобедренном и коленном суставах (knee up, leg curl, squat, lunge, skip, low kick);

6. Элементы, в основе которых лежат прыжки (jumping jack, scissors, pendulum, jump).

7. Элементы, в основе которых лежат повороты (turn, pivot turn, rivers).

Фазы занятий. Занятие аэробикой состоит из следующих основных фаз: разминка, аэробная фаза, заминка, силовая нагрузка.

Разминка. Она имеет большое значение, но, к сожалению, ее часто игнорируют. Результатом являются растяжения мышц. У разминки две цели: во-первых, разогреть мышцы спины и конечностей; во-вторых, вызвать некоторое ускорение темпа сердечных ускорений так, чтобы плавно повышать пульс до значений, соответствующих аэробной фазе.

При разминке выполняют легкую нагрузку в течение 2-3 минут. Большое значение имеют упражнения на растягивание, различные наклоны, повороты туловища.

Аэробная фаза. Это главная фаза занятия для достижения оздоровительного эффекта. В этой фазе выполняются те упражнения, которые составляют программу аэробики. Очень важно правильно выполнять аэробные упражнения.

Аэробика - это нагрузки, которые увеличивают частоту дыхания и сердечных сокращений, не нарушая равновесия между потреблением и использованием кислорода, при этом нагрузки выполняются не с максимальными усилиями в течение довольно длительного периода времени.

Для того, чтобы добиться большего эффекта, необходимо заниматься, по мнению специалистов, с интенсивностью, обеспечивающей частоту сердечных сокращений 65-80 % от максимальной (Е.С. Крючек, 2001; Т.С. Лисицкая, Л.В. Сиднева, 2002).

Необходимо научиться определять пульс сначала в состоянии покоя. Необходимо знать максимальную частоту сердечных сокращений. Для двадцатилетней девушки - это 200 уд/мин. Значит, оптимальный пульс для занятий аэробикой составляет 140-160 уд/ мин. Такую частоту пульса необходимо поддерживать непрерывно, по крайней мере, 20 минут занятий.

Значение компонентов нагрузки при распределении тренировочных упражнений на группы по направленности

(по Н. И. Волкову, 1968г.)

Длительность упражнения

Интенсивность упражнения

Время отдыха

Количество повторений

Анаэробная алактатная (скоростно-силовая)

До 0,6 с

Максимальная

1–2 мин. между упражнениями 3–5 мин. между сериями

В одной серии 6–7 повторений,

5 – 6 серий

Анаэробная-гликолитическая (скоростная выносливость)

а)0 0,3–3 мин. в однократной работе

б) 0,3–2 мин. в повторной работе.

Субмаксимальная

Субмаксимальная или большая

3 – 10 мин.

3 – 6

Аэробно– анаэробная

(все виды двигательных качеств)

а) 0,2 мин.

б) 0,5 – 1,5 мин.

в) 3 – 10 мин

г) 30 мин

Большая

Большая

Большая

Умеренная до максимальной в переменной

0,2 – 0,5 мин. между упр., до 3 мин. между сериями

0,5 – 1,5 мин. между упр. до 6 мин. между сериями

не ограничено, до полного восстановления

-

2 – 4 повторения

в серии,

5 – 6 серий

10 и более в однократной повторной работе, 5 – 6 в серийной при 2 – 4 сериях

2 – 6

-

Аэробная (общая выносливость)

а) 1 – 3 мин.

б) 3 – 10 мин.

в)30мин. и более

Умеренная

Умеренная

Умеренная до большой в переменной работе

0,5 – 1,5 мин

Не ограничено, повторная работа по самочувствию

-

10 и более в повторной работе, 5 – 8 в серийной, 2 – 8 серий

6 – 8

-

Анаболическая (сила и силовая выносливость)

а) 1,5 – 2 мин.

б) до отказа

От большой до субмаксимальной

Большая

1.5 – 2 мин.

3 – 4 мин.

Серия из 5–6 упр. повторяется

3 – 4 раза

4 - 6

Заминка. Это третья фаза занятий аэробикой, которая занимает примерно пять минут. В течение этого времени следует продолжать двигаться, но в достаточно низком темпе, чтобы постепенно уменьшить частоту сердечных сокращений.

Основной принцип заминки - никогда не заканчивать упражнение резкой остановкой. Падение артериального давления должно быть постепенным. Завершив основную, самую напряженную часть занятия, нужно соблюдать следующие требования:

- не стоять на месте без движения, даже в тот момент, когда измеряется пульс,

- не садиться.

Силовая нагрузка. Эта фаза занятия, которая должна продолжаться не менее 10 минут, включает движения, укрепляющие мышцы и упражнения на гибкость. Упражнения с отягощениями различного вида или силовая гимнастика (отжимания, приседания, подтягивания или любое другое силовое упражнение) вполне отвечают назначению этого этапа.

Занятие аэробикой по времени должно занимать не менее 40 минут.

Основные подходы и методы конструирования программ по аэробике.

Для поддержания интереса к урокам аэробики тренеру необходимо соблюдать определенную стратегию обучения и усложнения танцевальных программ в соответствии с двигательным опытом, подготовленностью и возрастом занимающихся. В связи с этим, при проведении занятий аэробикой, широко применяются специфичные методы, обеспечивающие разнообразие (вариативность) танцевальных движений (Т.С. Лисицкая, 1994; Е.С. Крючек, 1999; Г.Г. Горцев, 2000: Е.Б. Мякинченко, М.П. Шестаков, 2002; И. Одинцова, 2004). К ним авторы относят:

1. Метод музыкальной интерпретации

2. Метод усложнений

3. Метод сходства

4. Метод блоков

5. Метод "Калифорнийский стиль"

Метод музыкальной интерпретации. Этот метод широко используется при построении танцевальных композиций в аэробике. Это отмечают выше перечисленные специалисты. В его реализации они выделяют два подхода: первый – свободный (фристайл), который собственно и является методом музыкальной интерпретации, а второй – структурный.

В свободном методе конструирование программ происходит спонтанно, широко используется импровизация в движениях и комбинациях фрагмента. При применении фристайла музыкальное сопровождение, содержание упражнений и частей урока, а также методов обучения и проведения упражнений, используемых в каждом последующем уроке, могут различаться.

В структурном же методе конструирование программ осуществляется в точном соответствии с музыкальным сопровождением. Такие стандартизированные программы повторяются в течение определенного цикла занятий, достаточного для решения конкретных задач. При определении преимуществ одного метода перед другим специалисты расходятся во мнении. Некоторые считают, что спонтанность фристайла, предопределяет выбор урока наиболее простыми движениями, что приводит к его однообразию, монотонности. Кроме того, занимающиеся находятся в постоянном ожидании следующего незнакомого упражнения и выполняют задаваемые варианты движений, а не уже известную их последовательность, что снижает эффективность такого действия. Как считает Лора Френсис (1992), данный вариант урока не требует специальной подготовки инструктора. Но, также существует и другое мнение о целесообразности использования свободного метода конструирования программ. Элемент неожиданности, характерный для фристайла, является привлекательным для хорошо подготовленных занимающихся, с высоким уровнем координации.

И все же многие специалисты считают, что занятия, проводимые на основе структурной программы, могут быть более сложными и эффективными для занимающихся разных целевых групп. Преимуществом этого подхода является то, что, после разучивания упражнений, занимающиеся более уверенно выполняют танцевальные комбинации в различных сочетаниях. Этот вариант проведения занятий привлекателен для многих занимающихся, т.к. они получают возможность оценить свои достижения и повысить уровень тренированности.

Разработка и проведение структурной программы требует более углубленной подготовки инструктора (Т.С. Лисицкая, 1994; Е.Б. Мякинченко, М.П. Шестаков, 2002; Г. Горцев, 2000, 2002). Необходимо подобрать музыку с определенным числом ударов в минуту, записать ее без перерывов в звучании, подобрать и распределить в уроке различные упражнения и соединения, разучить программу, управлять нагрузкой в последующих занятиях и т.д.

Метод усложнений. Так в аэробике называется определенная логическая последовательность обучения упражнениям.

Педагогически грамотный подбор упражнений с учетом их доступности для занимающихся, постепенное усложнение упражнений за счет новых деталей отражает реализацию в уроке метода усложнения. Как подчеркивают многие авторы, усложнение простых по технике упражнений может осуществляться за счет разных приемов:

- изменение темпа движения (сначала каждое движение выполняется на 2 счета, а затем на каждый);

- изменение ритма движения;

- добавление новых движений в ранее изученные комбинации;

- изменять технику выполнения движения;

- изменение направления движения;

- изменение амплитуды движения;

- сначала изучить упражнение по частям, а затем объединить в одно целое, что и будет являться усложнением по отношению к первоначальному разучиванию (Т.С. Лисицкая, 1994; Е.Г. Мильнер,1999; Е.С. Крючек, 2001; Т.С. Лисицкая, Л.В. Сиднева, 2002; Е.Б. Шестаков, 2002; И. Одинцова, 2003).

В результате применения этих приемов, как пишут перечисленные специалисты, переход от элементарных к более сложным по координационной структуре движениям, осуществляется без особых усилий. Они же указывают и на то, что могут быть использованы и другие приемы усложнений. Применение метода усложнений характерно для урока аэробики и позволяет занимающимся овладеть правильной техникой каждого упражнения.

Метод сходства. Этот метод используется в том случае, когда при подборе нескольких упражнений берется за основу какая-то одна двигательная тема, направление перемещений или стиль движений.

Метод блоков. Этот метод проявляется в объединении между собой разных, ранее разученных упражнений в хореографическое соединение. В зависимости от уровня подготовленности, сложности движений каждое из подобранных для «блока» упражнений может повторяться несколько раз (2,4), а затем переходят к следующему упражнению. Применение этого метода позволяет добиться лучшего качества исполнения упражнений, поскольку каждое из них повторяется многократно. В то же время, при использовании вариаций блоков можно разнообразить программу (Е.Г. Мильнер, 2000; Е.С. Крючек, 2001).

Метод «Калифорнийский стиль». Этот, как пишут все те же авторы, является фактически комплексным проявлением требований к изложенным выше методам. Перед выполнением блоков, каждое упражнение разучивается постепенно (метод усложнения), и затем основные упражнения объединяются в блоки и выполняются с перемещением в разных направлениях (с поворотами, по «квадрату», по кругу, по диагонали). Все упражнения должны согласовываться с музыкой.

Несмотря на разные подходы составления программ необходим учет физиологических изменений в организме, происходящих во время занятий.

Общепризнанной считается урочная форма, в которой выделяют три части: подготовительную, основную и заключительную. В каждой из частей урока аэробики можно выделить для данного направления занятий фрагменты, позволяющие решать определенные частные задачи.

Индивидуальный подход на занятиях играет очень большую роль. Главное - выбрать такую программу занятия аэробикой, которая бы максимально соответствовала поставленным целям. При этом программа должна быть построена таким образом, чтобы практически исключить риск получения травм, а также развития сердечно - сосудистых заболеваний. Группы должны быть подобраны с учетом физической подготовленности. Программа должна быть такой, чтобы занимающиеся постепенно привыкали к непрерывной нагрузке и выдерживали ее без особого напряжения.

Показ упражнений

Простые по координации движения показывают лицом к занимающимся в зеркальном отображении, а сложные - спиной к занимающимся. Однако длительное проведение упражнений спиной к студентам может вызвать отрицательную реакцию у некоторых. Поэтому, когда отдельные движения или комбинация освоены хорошо, преподаватель поворачивается лицом к занимающимся и выполняет движения в зеркальном отображении.

Большинство занятий с использование нетрадиционных средств физической культуры проходят под музыкальное сопровождение. Это придает соответствующую музыкальную окраску.

Музыка как фактор обучения.

Правильная методика применения музыки способствует успешному усвоению двигательного навыка. Важным методическим приемом является и изменение темпа выполнения движений. Можно ускорять или замедлять темп музыки, в зависимости от стадии усвоения движения, соединения или комбинации целиком. Например, если в начале изучения новых движений темп будет слишком быстрый, то, такая ситуация неизбежно приведет к скованности, неспособности понять задание и повторить его, что в свою очередь, может привести к раздражению. А ведь, благодаря музыке, снижается напряжение и поднимается настроение на занятиях. Но и слишком затягивать выполнение движений в медленном темпе тоже не следует. В этом случае снизится воздействие занятия на кардио-респираторную систему, тем самым и снизится оздоровительный эффект занятия на студентов.

Техника безопасности

при занятиях аэробикой, степ – аэробикой, шейпингом, скиппингом

Общие требования

К занятиям допускаются студенты прошедшие медицинский осмотр.

Студенты должны иметь спортивную форму и обувь, соответствующие теме и условиям занятия.

Студенты должны: заходить в зал и брать инвентарь с разрешения преподавателя, использовать оборудование по назначению.

Занятия должны проводиться на деревянном, ровном полу с использованием специальных ковриков.

Спортивный инвентарь должен находиться в соответствующем исправном состоянии: гантели сборно-разборные должны иметь плотно прилегающие зажимы и соответствовать силовым возможностям студентов; степ должен быть устойчивым, с ровной не скользкой поверхностью и закругленными краями; скакалка должна соответствовать ростовым показателям, не иметь узлов и порывов.

Во время выполнения упражнений студенты должны соблюдать интервал и дистанцию.

Перед началом занятия необходимо снять с себя предметы, представляющие опасность для себя и других занимающихся (висячие серьги, браслеты, часы, кулоны и т.п.).

Под руководством преподавателя подготовить место занятия, необходимое оборудование и приступить к занятиям.

После окончания занятия так же под руководством преподавателя убрать инвентарь, место занятия и организованно покинуть спортивный зал.

Шейпинг

(англ. shaping - придание формы) - вид оздоровительной гимнастики, разработанный ленинградскими специалистами под руководством И. В. Прохорцева в 1988 году и был официально запатентован.

Появившись в разговорном языке в 1987 году, слово "шейпинг" обозначало новый "способ тренировки, направленной на изменение состава тела человека". Результаты научных исследований, проведенных группой ученых и специалистов России под руководством Прохорцева Ильи Викторовича, получив положительное заключение первого Московского медицинского института им. Сеченова и Государственного Патентного ведомства СССР, подтвердили право шейпинга считаться изобретением в области физической культуры и вместе с этим законное право на его существование. Родиной шейпинга по праву считается г.Санкт - Петербург РФ.

Изначально система тренинга с названием "шейпинг" была создана для повышения физической привлекательности женщины. Шейпинг - это методика целенаправленного изменения фигуры и оздоровления организма, это индивидуально подобранная комплексная система физических упражнений. Польза шейпинга состоит в том, что, выполняя специальный комплекс упражнений, можно разработать и накачать мышцы в проблемных зонах. Весь этот целенаправленный процесс коррекции проблемных зон, помимо возвращения мышцам упругости, дает еще и то, что сжигается подкожный жир в результате большой нагрузки. Так, день за днем, сравнительно быстро можно привести свою фигуру в надлежащую форму и одновременно улучшить состояние кожи.

И это еще не все. Заставляя работать свои мышцы, улучшается общее самочувствие как физическое, так и нравственное. Сразу, как только пройдет первый дискомфорт, связанный с началом разработки не приученных к нагрузке мышц, вы почувствуете себя бодрее и здоровее. Если в общих чертах говорить об основных составляющих шейпинга и их роли в коррекции фигуры, то можно сказать, что он в основном сводится к специальным комплексам упражнений, которые условно можно разделить на две группы: для коррекции верхней части туловища (рук, груди, спины, пресса) и нижней (бедер, ягодиц, ног).

Методика занятий шейпингом

Для шейпинга характерен индивидуальный подход. Основной метод - это метод строго регламентированного упражнения. Индивидуализация занятий сочетается со строгой регламентацией содержания и режимов выполнения упражнений и контролем за состоянием занимающихся.

В занятиях шейпингом различают два этапа, различающиеся по задачам и способу применения упражнений: «катаболический», направленный на уменьшение излишнего жирового компонента и «анаболический» - силовые упражнения для придания мускулатуре необходимой формы и объёма. В соответствии с этими задачами, на «катаболическом» этапе занятий режим работы мышц преимущественно аэробный, на «анаболическом» доля упражнений, выполняемых в анаэробном режиме значительно больше.

Непосредственным занятиям физическими упражнениями предшествует подготовительная работа, которая выражается в выборе шейпинг - технологии. В данном случае термин «технология» подразумевает точную последовательность и конкретный объем действий.

Наличие медицинского обследования позволяет определить диапазон нагрузок, доступных с учетом физических возможностей.

Кроме того, необходимо провести антропометрические измерения, тестирование физического развития: силы, гибкости, двигательной координации, состояние осанки. Антропометрические измерения заносятся в индивидуальную карту антропометрических показаний. Результаты тестирования так же заносятся в индивидуальную карту занимающихся.

Антропометрическое измерение и тестирование обязательно проводить ежемесячно, что позволяет сделать занятия более эффективными.

Занятия классическим шейпингом должны быть регулярными, обычно 2 раза в неделю. Средняя продолжительность занятия - 45-60 минут.

Содержание практического занятия включает вводную или разминочную часть (10-15), основную (35-40мин.) и заключительную (10мин.) части.

В заключительной части необходимо включать упражнения на растяжку (стретчинг) и упражнения на дыхание.

Измерения, включенные в диагностическую карту, проводятся по соответствующим методикам и в соответствии с критериальными уровнями, установленными И.В.Прохорцевым с сотрудниками.

Влияние занятий шейпингом на состояние систем организма.

Ограничение двигательной активности приводит к функциональным и морфологическим изменениям в организме и снижению продолжительности жизни. От активности скелетной мускулатуры зависит резервирование энергетических ресурсов, экономное их расходование в условиях покоя и как следствие этого - увеличение продолжительности жизни.

Оздоровительный и профилактический эффект шейпинга неразрывно связан с повышенной физической активностью, усилением функций опорно-двигательного аппарата, активизацией обмена веществ. Учение Р. Могендовича о моторно-висцеральных рефлексах показало взаимосвязь деятельности двигательного аппарата, скелетных мышц и вегетативных органов. Наиболее адекватным выражением количества произведенной мышечной работы является величина энергозатрат. Минимальная величина суточных энергозатрат, необходимых для нормальной жизнедеятельности организма, составляет 12-16МДж (в зависимости от возраста, пола и массы тела), что соответствует 2880 - 3840 ккал. Из них на мышечную деятельность должно расходоваться не менее 5.0-9,0МДж(1200-1900ккал); остальные энергозатраты обеспечивают поддержание жизнедеятельности организма в состоянии покоя, нормальную деятельность систем дыхания и кровообращения, обменные процессы и т.д. (энергия основного обмена).

Дефицит энергозатрат, необходимых для нормальной жизнедеятельности организма, составил, таким образом, около 2,0 - 3,0МДж(500-750ккал) в сутки. Для компенсации недостатка энергозатрат современному человеку необходимо выполнять физические упражнения с расходом энергии не менее 350 - 500 ккал в сутки (или 2000 - 3000 ккал в неделю).

“Двигательная активность принадлежит к числу основных факторов, определяющих уровень обменных процессов организма и состояние его костной и, мышечной и сердечно - сосудистой систем”, - писал академик В.В. Парин (1969). Мышцы человека являются мощным генератором энергии. Они посылают сильный поток нервных импульсов для поддержания оптимального тонуса ЦНС, облегчают движение венозной крови по сосудам к сердцу (“мышечный насос”), создают определенное напряжение для нормального функционирования двигательного аппарата.

Наиболее общий эффект тренировки заключается в расходе энергии, прямо пропорциональном деятельности и интенсивности мышечной деятельности, что позволяет компенсировать дефицит энергозатрат.

Влияние занятий шейпингом на состояние систем организма (сердечно - сосудистой, дыхательной) и обменные процессы организма

Специальный эффект тренировки связан с повышением функциональных возможностей сердечно - сосудистой системы. Он заключается в экономизации работы сердца в состоянии покоя и повышении резервных возможностей аппарата кровообращения при мышечной деятельности.

Один из важнейших эффектов тренировки - урежение частоты сердечных сокращений в покое (брадикардия) как проявление экономизации сердечной деятельности и более низкой потребности миокарда в кислороде. Увеличение продолжительности фазы диастолы (расслабления) обеспечивает больший кровоток и лучшее снабжение сердечной мышцы кислородом. С ростом уровня тренированности потребность миокарда в кислороде снижается как в состоянии покоя, так и при субмаксимальных нагрузках, что свидетельствует об экономизации сердечной деятельности. Это обстоятельство является физиологическим обоснованием необходимости шейпинга для больных ИКС. По мере роста тренированности и снижения потребности миокарда в кислороде повышается уровень пороговой нагрузке, которую испытуемый может выполнить без угрозы ишемии миокарда и приступа стенокардии.

Наиболее выражено повышение резервных возможностей аппарата кровообращения при напряженной мышечной деятельности: увеличение максимальной частоты сердечных сокращений, систолического и минутного объема крови, артериовенозной разницы по кислороду, снижение общего периферического сосудистого сопротивления (ОППС), что облегчает механическую работу сердца и увеличивает его производительность.

Оценка функциональных резервов системы кровообращения при предельных физических нагрузках у лиц с различным уровнем физического состояния показывает: люди со средним УФС (и ниже среднего) обладают минимальными, функциональными возможностями, граничащими с патологией. Их физическая работоспособность ниже 75% ДМПК.

Напротив, хорошо тренированные люди с высоким УФС по всем параметрам, соответствуют критериям физиологического здоровья. Их физическая работоспособность достигает оптимальных величин или превышает их (100% ДМПК и более, или 3 Вт/кг и более).

Адаптация периферического звена кровообращения сводится к увеличению мышечного кровотока при предельных нагрузках (максимально в 100 раз), артериовенозной разницы по кислороду. Плотности капиллярного русла в работающих мышцах, росту концентрации миоглобина и повышению активности окислительных ферментов. Защитную роль в профилактике сердечно - сосудистых заболеваний играет также повышение фибринолитической активности крови (максимум в 6 раз) и снижение тонуса симпатической нервной системы. В результате снижается реакция на нейрогормоны в условиях эмоционального напряжения, т.е. повышается устойчивость организма к стрессовым воздействиям.

Помимо выраженного увеличения резервных возможностей организма под влиянием шейпинга чрезвычайно важен также его профилактический эффект, связанный с опосредованным влиянием на факторы риска сердечно - сосудистых заболеваний. С ростом тренированности (по мере повышения уровня физической работоспособности) наблюдается, отчетливое снижение всех основных факторов риска - содержания холестерина в крови, артериального давления и массы тела.

Оздоровительный эффект шейпинга связан, прежде всего, с повышением аэробных возможностей организма, уровня общей выносливости и физической работоспособности. Повышение физической работоспособности сопровождается профилактическим эффектом в отношении факторов риска сердечнососудистых заболеваний: снижением веса тела и жировой массы, содержания холестерина и триглицеридов в крови, уменьшением ЛИП и увеличением ЛПВ, снижением артериального давления и частоты сердечных сокращений. Кроме того, регулярная физическая тренировка позволяет в значительной степени затормозить развитие возрастных инволюционных изменений физиологических функций, а также дегенеративных изменений различных органов и систем (включая задержку и обратное развитие атеросклероза).

Не является исключением и костно-мышечная система. Занятие шейпингом положительно влияет на все звенья двигательного аппарата, препятствуя развитию дегенеративных изменений, связанных с возрастом изменений и гиподинамией. Повышается минерализация костной ткани и содержание кальция в организме, что препятствует развитию остеопороза. Увеличивается приток лимфы к суставным хрящам и межпозвонковым дискам, что является лучшим средством профилактики артроза и остеохондроза.

Как правильно заниматься шейпингом

Шейпинг – комплексная программа, которая помимо регулярных физических нагрузок, включает в себя здоровый образ жизни и систему правильного питания.

В дни тренировок откажитесь от животных белков.

За 5 часов до и после тренировки откажитесь от растительных белков.

1,5-2 часа до и после тренировки не ешьте вообще ничего (даже чай без сахара или яблоко считается едой).

За 20 минут до начала тренировки выпейте полстакана негазированной воды.

Во время тренировки также можно пить воду, но не очень много.

Через 20 минут после окончания тренировки выпейте еще полстакана воды.

Чем больше вы хотите похудеть, тем строже следует соблюдать эти указания. Потому что в результате физических нагрузок во время занятий образуется так называемый «белковый коридор» – все, что будет съедено, пойдет в мышцы. И они начнут расти под слоем жира, который никуда особенно не денется. Это здорово поможет набрать вес, если вы преследуете именно эту цель.

Можно, конечно, просто посещать тренировки и честно заниматься, а потом кушать мясо и прочие пирожные, но тогда эффект будет менее заметен.

Отличия шейпинга от аэробики.

Любая физическая активность благоприятно влияет на организм человека в целом и на отдельные его системы. При выполнении физических упражнений активизируется сердечно - сосудистая и дыхательная системы, усиливается обмен веществ. Во время мышечной деятельности усиливаются импульсы из рецепторов, участвующих в движении (зрительного, слухового и тактильного), одновременно с этим возбуждается двигательная зона коры головного мозга.

Под влиянием мышечной активности повышается деятельность желез внутренней секреции, прежде всего надпочечников. Гормоны мозгового слоя надпочечников повышают артериальное давление, одновременно расширяя артерии головного мозга. Гормоны коркового слоя надпочечников повышают сопротивляемость организма и оказывают противовоспалительное действие.

Во время мышечной работы улучшаются обменные процессы в тканях и процессы регенерации клеток. Мышечное сокращение служит в качестве своеобразного насоса, выжимающего кровь из вен по направлению к сердцу. Увеличению притока венозной крови к сердцу, кроме того, способствуют усиленные дыхательные движения, возникающие при мышечной деятельности.

Другой экстракардиальный фактор воздействия физических упражнений на периферическое кровообращение может быть кратко охарактеризован как мобилизация резервных возможностей сосудистой системы - перераспределения крови в виде уменьшения ее депонированной и увеличения циркулирующей массы, расширения капиллярного русла за счет открытия ранее не функционировавших капилляров, ускорение артериального кровотока.

Физические упражнения способствуют повышению притока крови к венечным артериям. В миокарде, как и в скелетной мускулатуре, возрастает число функционирующих капилляров, активизируются обменные процессы, увеличиваются поглощение и утилизация кислорода, с чем и связано повышение сократительной функции миокарда, поэтому необходимо не жалеть для занятий час - другой, зная, что гибкость, подвижность, сила, ловкость - качества, неотделимые от понятия грациозности, женственности и здоровья.

У шейпинга и аэробики совершенно разные направления, несмотря на то, что оба комплекса способствуют оздоровлению организма и улучшению внешности. Вопрос в том, чему каждый из них способствует в большей мере: здоровью или внешности.

Аэробика направлена не столько на коррекцию фигуры (например, не ждите, что удастся быстро сжечь подкожный жир, портящий фигуру, или накачать мышцы), сколько на общее оздоровление организма и поднятие жизненного тонуса.

Аэробика была создана американским врачом Кеннет Купер и предназначалась для борьбы с сердечно - сосудистыми заболеваниями, гиподинамией, нервным перенапряжением, избыточным питанием и другими. С помощью упражнений, выполняемых в аэробном режиме, и питания с низким содержанием животных жиров, в организме человека наиболее активно разрушается избыточный холестерин - главный враг сосудов. Физические нагрузки устраняют гиподинамию, а эмоциональность при проведении занятий улучшает настроение, ликвидируя негативное влияние стрессов.

Помимо тренировки сердечно - сосудистой системы, аэробика стимулируют секрецию энзимов, пережигающих жир, ускоряет рост микроскопических внутриклеточных структур - митохондрий, которые служат своего рода топками для сжигания жира. Чем больше в ваших клетках митохондрий, тем больше лишнего жира вы сможете пережечь. Аэробика помогает скорректировать фигуру через нагрузки на мышцы, заставляя их работать. Результатом становится равномерная коррекция фигуры.

У шейпинга же совершенно другая цель - строго направленная на коррекцию фигуры, т.е. не общая коррекция, как в аэробике, а коррекция тех зон тела, которые в этом нуждаются (их обычно называют проблемными). Наверняка каждый может посетовать на то, что, если в целом фигура вроде и устраивает, то вот некоторые ее частности портят общее впечатление. Это и есть ваши проблемные зоны. Как правило, распределяются они в области бюста, талии, живота, бедер, икроножных мышц. Именно эти зоны и нуждаются в специальной корректировке.

В чем же отличие шейпинга от фитнеса?

По мнению Г. Горцева (2004), отличие шейпинга от фитнеса в том, что, так же как и в аэробике, в фитнесе происходит общая коррекция фигуры.

«Fitness» - в переводе с англ. – соответствие. Так вот фитнес, как уточняет тот же Г. Горцев, – это соответствие разных видов спортивных упражнений и других мер по улучшению здоровья, укреплению систем организма и коррекции фигуры. По мнению этого же автора, если взять любимый комплекс физических упражнений, прибавить туда ритмическую гимнастику, ко всему к этому добавить занятия на тренажерах, калланетику, силовые тренировки, для улучшения самочувствия плавание и различного рода танцы. Если смешать все это в одно, то мы получим приблизительное представление о фитнесе. И фитнесу надо уделять каждый день и посвящать этому много времени. В основном студенты посещают занятия два раза в неделю, поэтому мы предлагаем шейпинг.

Условно упражнения по шейпингу можно разделить на две группы: для верхней части туловища и для нижней части туловища (см. приложение).

2.3. Степ-аэробика

С теп-аэробика - это танцевальные движения, это ритмичные подъемы и спуски, выполняемые на специальной платформе.

теп-аэробика - это танцевальные движения, это ритмичные подъемы и спуски, выполняемые на специальной платформе.

В конце 20го века Джин Миллер разработала новую аэробику, степ-аэробику, которая помогла ей разработать колено после травмы. Она для тренировки использовала обычные лестничные ступени, ведущие в дом, и добилась большого результата. Американка Д. Миллер превратила свою реабилитационную программу в новый вид аэробики. Её программа увлекла миллионы людей. В дальнейшем эта программа получила название степ - аэробика. Для степа необходимо наличие платформы. Она имеет механизм, который меняет высоту платформы, это необходимо для того, чтобы регулировать интенсивность нагрузки. Но, если нет возможности приобрести платформу, вы можете использовать подручные средства или обычную скамейку. Главное условие самодельной платформы - это ее устойчивость.

Степ - аэробика включает самые разнообразные движения. Эти упражнения помогают поддерживать мышцы в тонусе и сбросить лишний вес. Танцевальные движения, постоянное изменение ритма тренировки и разнообразие упражнений сделают тренировку веселой и задорной.

Основные базовые шаги степ-аэробики

1.1 – шаг на платформу правой, 2 – приставить левую, 3 – встать на пол правой, 4 – приставить левую. Повторить все с левой ноги.

2.1 - встать на платформу правой, 2 – приставить левую, 3 – встать на пол левой, 4 – правой. Повторить с левой ноги.

3.1 – встать на платформу правой, полностью не выпрямляя ее в колене, 2 – согнуть левую у стопы правой ноги, не ставя ее на платформу, 3 – опустить левую на пол, 4 – приставить правую к левой. Повторить все с левой ноги.

4.1 – встать правой, на платформу, 2 - согнуть левую, поднимая колено, как можно выше, 3 – встать левой на пол, 4 – правой. Повторить с левой.

На основе этих базовых шагов, в сочетании с шагами из аэробики, описанных ранее, можно придумывать различные танцевальные композиции, сочетая шаги с движениями рук. Каждый шаг можно сочетать с движениями рук вперед, вверх, в стороны, делать волнообразные движения руками.

Степ - аэробика имеет некоторые преимущества над танцевальной, так как за час тренировки сжигается большее количество калорий. Но есть и минус - это большие нагрузки на коленный и тазобедренный сустав. Поэтому, как и в любом виде физической культуры, обязательным является медицинское обследование.

Многие отказываются от занятий степ - аэробикой, думая о том, что бедра или голени будут казаться слишком перекаченными. Но это ошибочное мнение. Если стоит задача накачать мышцы, то тренировка должна состоять из более жестких комплексов и проходить в тренажерном зале с использованием различных отягощений.

Занятие степ - аэробикой может продолжаться до 50 минут.

Структура занятий

Занятие степ-аэробикой , состоит из трех частей: подготовительной, основной и заключительной. Подготовительная часть подразумевает разминку. Нельзя пренебрегать разминкой, поскольку, благодаря разминки, сердце и мышцы готовятся к нагрузкам. Основная часть – это непосредственная работа на степе. Занятия степом предполагают чередование быстрых и медленных шагов. В тренировку могут быть включены так же приседания, выпады, поднятие ног. А, применив отягощения, держа в руках легкие гантели, массой до килограмма, можно укрепить верхнюю часть тела, мышцы плечевого пояса. Заключительная часть – это восстановление организма после нагрузки, которая может протекать с использованием платформы и без неё. Очень важным является использование упражнений на растяжку (стретчинг) и упражнений на восстановление дыхания. Так же очень хорошо использовать асаны из йоги.

Методы проведения занятий

С первых занятий студенту важно научиться, не только двигаться красиво, но и научиться правильной технике выполнения упражнений. Сложность задачи возрастает, так как занятия проходят два раза в неделю, а этого не достаточно. Обучение происходит с сохранением принципа поточности выполнения движений. Студенту необходимо четко технически правильно выполнять упражнения, исправлять ошибки.

Итак, на занятиях по степ - аэробике используют два метода обучения: целостный и расчлененный. Доступные движения, ходьба, шаги и относительно доступные их разновидности, разучиваются целостным методом. А вот различные уже дополнения в виде движений руками, требуют расчленения. Сначала разучивают движения ногами, затем руками и лишь затем выполняется целостное двигательное действие. Так же расчлененный метод применяется при разучивании танцевальных сложных для координации движений.

Разучивание новых движений должно быть последовательным, систематичным, а комбинации должны строиться из ранее хорошо усвоенных элементов.

Методические приемы

В качестве основных методических приемов обучения выступают следующие:

Оперативный комментарий и пояснение. Во время проведения занятий большое значение имеют указания, которые дает преподаватель по ходу выполнения движений или упражнений в целом. Эти указания играют роль внешнего управляющего момента, с помощью которого занимающиеся могут представить собственные действия. Причем, указания включают в себя следующие моменты: что делать и как делать (названия движений, основные моменты техники, направление, подсчет и т.п.), включая исправления ошибок, внося коррекцию, тем самым, применяя принцип обратной связи, сохраняя при этом поточный метод проведения занятия.

Визуальное управление группой. Условно знаковая система управления группой значительно облегчает проведение занятий. Визуальное управление обычно используется вместе со словесными указаниями. Например, показывается направление с объяснением что делать.

Невербальные методы. Это выразительное движение телом. Преподаватель должен подчеркивать своими движениями моменты напряжения, расслабления, характер танцевальных движений. Важное значение имеет мимика преподавателя.

Ни сразу будет получаться эмоционально и выразительно исполнять связки и тем более комбинаций в целом. Необходимо сконцентрировать внимание сначала на технике движений, правильной последовательности движений, ориентировки в пространстве, а уже после вносить эмоциональность, раскрепощенность и выразительность.

Самоконтроль действий. Включает в себя не только повторение движений, их внешней формы, но и контроль за своими мышцами, каково мышечное напряжение и какие мышцы участвуют в работе. Необходимо слушать комментарии преподавателя о функциональной работе мышц. Поэтому знание анатомии движений – важная составная часть. Огромную роль и помощь в проведении занятий имеет зеркало. Контролировать свои действия и сравнивать их с действиями преподавателя можно через зеркало.

Показ упражнений. Смотрите раздел аэробика.

Правила при занятии степ – аэробикой

1. Ставить ступню на платформу полностью, чтобы пятка не свисала с нее.

2. Подъем на платформу осуществлять за счет ног, а - не спины.

3. Спину держать всегда прямо, не наклоняя корпус вперед.

4. Не делать резких движений.

5. Следить, чтобы колено опорной ноги не выходило за линию носка.

6. Не опускаться на пол всей поверхностью стопы. Необходимо ставить ногу, с носка на пятку.

2.4. Скиппинг

Скиппинг - (происходит от англ. «skip» - прыгать). В США и Европе с модой на здоровый образ жизни популярность приобрел и скиппинг. Начиная, с 80-х годов прошлого века развивается, как вид спорта. Спортивные федерации созданы, более чем в 30 стран мира. В России скиппинг получил свое распространение в 50-е годы. Ранее, прыгая со скакалкой, никто не говорил, что он занимается скиппингом. А скакалка – это своего рода удобный и недорогой портативный тренажер.

Доктор Кеннет Купер (1987), отец современной физиологии, утверждает, что десять минут занятий со скакалкой оказывают на сердечно - сосудистую систему эффект, равный эффекту, полученному при преодолении на велосипеде 2 миль в течение 6 минут, или за 12 минут плавания, или за два сета тенниса, или при беге на одну милю. Многие согласятся, что это весьма важно в нашем динамичном мире. Даже самые простые упражнения со скакалкой развивают не только выносливость, укрепляют сердечно - сосудистую и дыхательную системы, развивают прыгучесть, координацию движений, силу рук и ног, укрепляют мышцы брюшного пресса, но и развивают гибкость, делают фигуру стройной и привлекательной. За четверть часа незамысловатые упражнения со скакалкой позволяют сжигать около 200 килокалорий.

Обучение упражнениям в скиппинге

Начните с самых простых прыжков.

- Прыжки на двух ногах, для тех, кто совсем не умеет прыгать, выполняйте те же прыжки, но с подскоком,

- прыжки, приземляясь, то на одну, то на другую ногу,

- прыжки на правой, левой ноге,

Сделайте перерыв 2-3 минуты и повторите комплекс. Количество прыжков и подходов зависит от уровня подготовленности занимающихся.

Выполните те же прыжки, вращая скакалку назад.

Для более подготовленных.

- Двойные прыжки, при которых скакалка дважды прокучивается под ногами,

- прыжки с перекрещиванием скакалки.

- «канкан», делайте по два прыжка подряд на одной ноге, другую в это время выбрасывайте, то вперед, то назад,

- «джог степ», прыгайте с одной ноги на другую, стараясь при этом перекатывать ступни с пятки на носок,

- «хип-твист», во время обычных прыжков, двигайте бедрами, вправо и влево (плечи остаются неподвижными),

- прыжки, вращая скакалку на вытянутых руках, так тренируются не только ноги, но и мышцы рук и плеч,

- колено к груди, выполняйте обычные прыжки, но поочередно подтягивайте колени к груди.

Уже через несколько занятий вы почувствуете себя увереннее со скакалкой и можете сами изобретать новые упражнения, это не только разнообразит учебные занятия, но и улучшит ваше функциональное состояние и физическую подготовленность.

Техника выполнения прыжков

Во время прыжков спина должна быть прямая, локти прижаты к телу, кроме прыжков, которые выполняются с прямыми руками, вращать скакалку нужно кистями рук. Приземляться нужно с носков на пятки, сгибая ноги в коленях.

Скиппинг способствует быстрому выведению шлаков из организма, устраняет застойные явления в венах, на ногах, что служит отличной профилактикой варикозного расширения вен, К. Купер (1987). Противопоказанием для занятий являются проблемы с суставами и межпозвоночными дисками. На начальном этапе не нужно переутомляться.

Необходим контроль за нагрузкой, особенно важно для тех, чей вес значительно превышает доступные нормы. Следует начинать прыжки в спокойном темпе, постепенно увеличивая его. Такой ритм упражнений способствует стимуляции кровообращения.

Построение занятий: прыжки со скакалкой являются ударной (основной) частью занятия, которой предшествует разминка. Как разминка, так и заключительная части занятия, могут проходить с использованием скакалки, так и без нее.

Начинать прыгать нужно с небольших нагрузок, устраивайте небольшие паузы после каждых двух минут тренировок (в это время можно разминать мышца ног). Увеличивайте нагрузку постепенно, прибавляя по 1–2 минуте. Все упражнения со скакалкой можно выполнять в обратном направлении (крутить скакалку назад), в этом случае уменьшается нагрузка на суставы, так как прыжки назад получаются, как правило, медленнее.

Принимать пищу лучше за 2–3 часа до занятия. Не забывайте пить воду за некоторое время до тренировки и после, если вас мучает жажда, то можно немного воды выпить и во время тренировки (полный желудок воды может вызвать дискомфорт во время занятий). Если во время прыжков вы почувствовали боль в суставах или мышцах, или у вас начала кружиться голова, немедленно прекратите занятие.

Правила при занятиях скиппингом

Одежда

Тренировка со скакалкой не требует особой спортивной формы. Но особое внимание следует уделить обуви, она должна обеспечить поддержку свода стопы. Для прыгания используйте хорошую спортивную обувь с рифлёной подошвой. Чтобы излишне не нагружать суставы, связки и сухожилия прыгайте не выше 2–3 см от земли, по возможности с одной ноги на другую (не на двух ногах одновременно). Для смягчения прыжка колени нужно держать слегка согнутыми, а верхнюю часть тела выпрямить.

Скакалка

Она должна подходить по росту. Как правильно выбрать скакалку? Ручки скакалки зажмите в ладонях, наступите двумя ногами вместе на середину скакалки. Согните руки так, чтобы ручки скакалки доходили до подмышечных впадин. Такова должна быть длина скакалки.

Современные скакалки оборудованы даже счётчиком калорий, который можно установить соответственно вашим физическим данным (рост, вес, возраст).

Библиографический список

1. Купер, К.. Аэробика для хорошего самочувствия / К.Купер. – М.: Физкультура и спорт. 1987. – 220с.

2.5. Стретчинг

Стретчинг – эффективный метод развития, улучшения и поддержания гибкости.

Гибкость и методики её развития

.Общая характеристика гибкости

Термин «гибкость» целесообразно применять для характеристики суммарной подвижности целой цепи сочленений или всего тела. Если речь идёт об одном суставе, то используется понятие подвижность в суставах. Другое значение подвижность в суставах имеет в случаях нарушения осанки, при коррекции плоскостопия, после спортивных и бытовых травм и т.д.

Гибкость является необходимым фундаментом для гармоничного развития всех показателей других физических способностей (прежде всего, силовых, скоростных, координационных).

Виды гибкости и критерии измерения

Выделяют активную и пассивную гибкость.

Активная гибкость – это способность человека достигать больших амплитуд движения за счёт сокращения мышечных групп, проходящих через тот или иной сустав. Разновидности активной гибкости:

1.Динамическая и кинетическая гибкость (способность организма выполнять динамическое движение сустава с полной амплитудой).

2.Статически-активная гибкость (способность принимать и удерживать растянутое положение тела при помощи мышечных сокращений).

3.Пассивная гибкость определяется наивысшей амплитудой движений, которую можно достичь за счёт приложения к движущей части тела внешних сил – какого-либо отягощения, снаряда, усилий партнёра и т.д.

4.Общая гибкость – это подвижность во всех суставах, позволяющая выполнить разнообразные движения с максимальной амплитудой.

5.Специальная гибкость – это значительная или даже предельная подвижность лишь в отдельных суставах, соответствующая требованиям конкретного вида деятельности.

Выделяют анатомическую подвижность, т.е. предельно возможную. Её ограничителем является строение соответствующих суставов. Анатомическая подвижность относительно постоянна, она даёт картину возможной амплитуды движений.

Критерием измерения гибкости является наибольшая амплитуда (размах) движений, достигнутая занимающимся.

Способы измерения

1. Аппаратурные методы:

- механические (с помощью гониометра – угломера);

- механо-электрические (электрогониометром);

-оптические (фото- и киносъемка, циклография и киноцифрография);

- рентгенографические (рентгенотелевизионная съёмка);

- ультразвуковая локация.

2. Педагогические тесты:

- измерение степени максимального прогиба из заданного исходного положения.

Величина пассивной гибкости больше величины активной гибкости. Показатели пассивной гибкости зависят от величины прикладываемой силы, от порога болевых ощущений у конкретного индивида.

Методические требования к проведению измерений:

- измерения следует проводить в утренние часы;

- перед измерением необходимо выполнить разминку, включающую в себя упражнения с возрастающей амплитудой;

- не следует проводить измерения на фоне утомления испытуемого.

Факторы, определяющие уровень развития гибкости

Уровень развития гибкости зависит от следующих факторов.

Внутренние факторы:

- тормозящие элементы сустава (форма суставной поверхности, суставная сумка, связки, костные выступы);

- взаимное сопротивление мышц, окружающих сустав;

- форма костей, сухожилий, кожа, подкожная клетчатка;

- температура тела (при более высокой температуре уровень гибкости повышается).

Внешние факторы:

- возраст (наибольшие показатели в развитии активной гибкости – 9-10 лет, пассивной – 1-14 лет)

- половые различия (у лиц мужского пола уровень развития гибкости на 20-30% ниже, чем у женского);

- телосложение (у мышечного типа сложения уровень развития гибкости выше, чем у астенистического);

- время суток (наибольшая подвижность наблюдается с 12 до 17 часов);

- предварительная разминка;

- функциональное состояние организма (под влиянием локального утомления показатели активной гибкости уменьшаются на 11,6%, а пассивной – увеличиваются на 9,5%)

- состояние психики (положительные эмоции и мотивация улучшают гибкость, а противоположные личностно-психические факторы – ухудшают).

Средства развития гибкости:

Основными средствами развития гибкости являются упражнения с увеличенной амплитудой движений (упражнения в растягивании).

Упражнения в растягивании в зависимости от режима работы мышц подразделяются на следующие группы:

- динамические активные (разнообразные наклоны тела, пружинистые, маховые, рывковые, прыжковые движения);

- динамические пассивные (разнообразные движения с помощью воздействия партнёра, с преодолением внешних сопротивлений, с использованием дополнительной опоры или массы собственного тела)4

- статические активные (удержание определённого положения тела с растягиванием мышц, окружающих суставы и осуществляющие движения);

- статические пассивные (удержание определённого положения тела с растягиванием мышц с помощью воздействия партнёра, груза, массы собственного тела и т.п.);

- комбинированные (упражнения в растягивании обеспечивается как внутренними, так и внешними силами).

Методы развития гибкости

Основными методами развития гибкости являются:

- повторный метод (предполагает повторное серийное выполнение упражнений на растягивание с интервалами активного отдыха между сериями, достаточными для восстановления работоспособности (наибольшая сумма повторений при сгибании позвоночника – 90-100 раз, тазобедренного сустава 60-70 раз, плечевого сустава – 50-60 раз, других суставов – 20-30 раз);

- метод биомеханической стимуляции мышц (основан на теории волновых колебаний и биопотенциальной энергии, т.е. энергии упругих напряжений мышц);

- электровибростимуляционный метод (основан на том, что при выполнении упражнений на растягивание вибростимуляции мышцы-синергисты);

- метод «контракции, релаксации и растяжения» (основан на предварительном пассивном растяжении мышц с последующим их активным статическим напряжением, уменьшением напряжения (расслаблением) и последующим растягиванием).

Большое распространение получила методика развития гибкости с помощью системы статистических упражнений под названием «стретчинг» (натяжение, растягивание).

Параметры нагрузки:

1.Продолжительность одного повторения (удержание позы) 10-60с.

2.Количество повторений – 2-6 раз.

3.Пауза отдыха между повторениями – 10-30 с. (характер отдыха – полное расслабление, активный отдых).

4.Количество упражнений в комплексе – 4-10.

5.Суммарная длительность нагрузки – 10-45 мин.

Методические условия использования упражнений для развития гибкости:

- необходимо вводить предварительную разминку перед выполнением упражнений на растягивание;

- ставить конкретные цели (например, достать площади опоры);

- упражнение на растягивание следует выполнять в следующей последовательности: для верхних конечностей – туловища – нижних конечностей;

- между сериями упражнений на растягивание выполняются двигательные действия на расслабление;

- амплитуда движений увеличивается постепенно (наибольший эффект достигается без болевых ощущений);

- преимущественно развивать подвижность в тех суставах, которые играют наибольшую роль в жизненно-необходимых действиях.

При развитии гибкости целесообразны следующие соотношения различных упражнений в растягивании: 40-45% - активные динамические; 20% - статические; 35-40% - пассивные.

Стретчинг

Термин «Стретчинг» - (англ. to stretch - растягивать, тянуть), американского происхождения и означает растяжка. В словаре иностранных слов русского языка автора Н.Г.Комлева, изданном в 2006 году можно найти следующее определение стретчингу: [англ. stretching

Стретчинг - это комплекс упражнений, направленный на повышение гибкости и мышечной силы (А. Нельсон, Ю. Кокконен, 2008).

Стретчинг - как вид фитнеса, то есть самостоятельной оздоровительной системы физических упражнений возник в 50 годы прошлого века. Через двадцать лет своего существования стретчинг получил свое обоснование в научных трудах американских и шведских ученых. В 80-е годы прошлого столетия система стретчинга широко стала использоваться в фитнес индустрии во всем мире. Несколько позже этот вид гимнастики появился и в России.

В системе физического воспитания стретчинг известен под выражением – упражнения на гибкость. Занятия стретчингом являются обязательной частью тренировочного процесса при подготовке спортсменов, артистов цирка, балета и танцоров. Стретчинг практикуется как составляющая часть любой тренировки и как самостоятельное занятие.

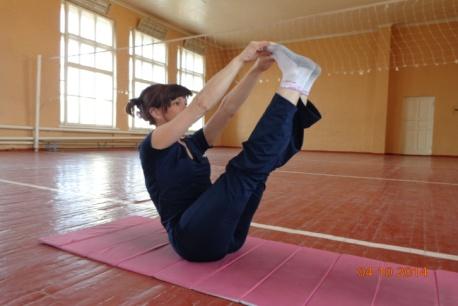

Стретчинг (растягивание) – это многообразие упражнений на развитие эластичности мышц и связок, а также подвижности суставного аппарата.

Существует несколько способов выполнения упражнений на гибкость:

Пассивные упражнения:

- движения, выполняемые с партнером;

- движения, выполняемые с отягощением, резиновым эспандером;

- пассивные движения с использованием собственной силы;

- движения, выполняемые на снарядах, где отягощением является вес собственного тела.

Активные движения:

- махи ногами и руками;

- наклоны и вращательные движения

Упражнения стретчинга направлены на растяжку мышц:

- шеи (разгибающих и сгибающих шею; поворачивающих и наклоняющих голову);

- рук (разгибающих и сгибающих руку в плечевом суставе; приводящих руку сводящих и поднимающих плечевые суставы; разводящих плечевые суставы);

- плеч, спины и груди (опускание и поднимание плечевого сустава; разведение и сведение плечевых суставов; вращение руки наружу и вовнутрь; приведение и отведение руки; разгибание и сгибание руки в плечевом суставе);

- предплечья и кисти (сгибающих руку в локте; растяжка трицепса; пронаторов и супинаторов предплечья; разгибающих, отводящих и сгибающих руку в лучезапястном суставе; сгибающих и разгибающих пальцы;

- брюшного пресса и области талии (сгибающих и разгибающих туловище);

- таза и ягодиц (разгибающих и поворачивающих наружу ногу в тазобедренном суставе);

- ног: бедер, голени и стопы (приводящих ногу; сгибающих и разгибающих ногу в колене; разгибающих ногу в голеностопном суставе и поворачивающих ее вовнутрь и наружу; разгибающих и сгибающих пальцы стопы; поворачивающих стопу наружу и вовнутрь).

Систематические (регулярные) занятия стретчингом способствуют:

- увеличению гибкости, мышечной силы и выносливости (рекомендуется средняя или высокая интенсивность нагрузки);

- уменьшение мышечных болей, быстрому восстановлению мышц после интенсивных нагрузок (используется легкая растяжка);

- повышение качества разминки в различных видах спорта;

- подтянутому внешнему виду: улучшению фигуры, правильной осанке и плавности движений;

- увеличению диапазона движений в суставах (свобода движений);

- повышению эластичности мышц, сухожилий и связочного аппарата;

- улучшению координации движений;

- улучшению снабжения мышц кислородом и питательными веществами (предотвращение старения);

- профилактика травм и микротравм: вывихов, переломов, растяжений.

Виды стретчинга

Основой стретчинга являются упражнения на растягивание. Специалисты считают, что у стретчинга есть много плюсов. Стретчинг может быть «мягким» и «жёстким».

«Мягкий» и «жёсткий» стретчинг - это принятие той или иной позы (положения), связанной с растяжением определённой группы мышц, и длительного её удержания (от 10 до 30 с). Растягивание может происходить под действием собственной силы тяжести, а может усиливаться с помощью партнёра.

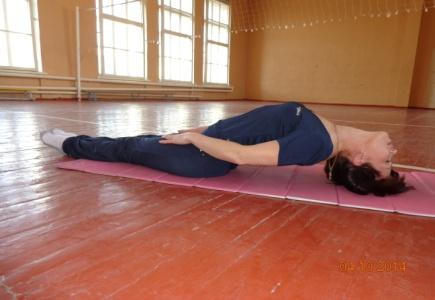

«Жёсткий» стретчинг - подразумевает, предварительное максимальное (вернее близкое к максимальному) напряжение мышц в течение 8 – 20 с., с последующим расслаблением (2 - 3 с) и растягиванием их (мышц, участвующих в изометрическом напряжении, т.е. без изменения длины мышечных волокон).