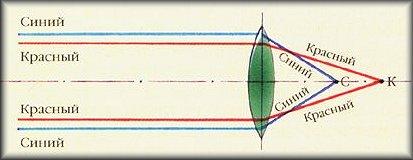

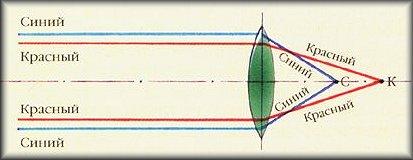

И телескоп Галилея и телескоп Кеплера имеют общий недостаток – это хроматическая аберрация. Дело в том, что показатель преломления стекла зависит от длины волны: красные лучи при этом отклоняются им слабее, чем к примеру зелёные и тем более фиолетовые лучи. А это означает, что даже линза безупречного качества для красных лучей имеет большее фокусное расстояние, чем для фиолетовых. Наблюдатель будет фокусировать изображение в сине-зелёных лучах, к которым глаз ночью чувствительнее всего. В результате звёзды будут выглядеть, как сине-зелёные точки, окружённые красной и синей каймой.

Рисунок 7. Хроматическая аберрация в собирающих линзах.

Рисунок 7. Хроматическая аберрация в собирающих линзах.

Хроматическую аберрацию можно уменьшить, если брать линзы с большим фокусным расстоянием. Ян Гевелий, знаменитый польский астроном, чтобы уменьшить хроматическую аберрацию, использовал объективы с 20-метровым фокусным расстоянием. Самый большой его телескоп имел фокус 50 метров. Он подвешивался на столбе и управлялся канатами.

Рисунок 8. Телескоп Гевелия

Рисунок 8. Телескоп Гевелия

Длиннофокусные объективы для телескопов в XVII веке, кроме братьев Гюйгенсов и Я.Гевелия, изготовляли Д. Кампани в Риме, Е. Дивини в Блонье, Э. Чиригаузен в Германии, А. Озу и П. Борель во Франции, П. Нейль в Англии и другие. Объективы Д. Кампани были признаны наилучшим по степени однородности стекла и качеству его обработки.3

Ещё со времен Галилея астрономы преследовали одну цель - увидеть больше, видеть дальше, видеть глубже.

В начале XX века, в 1923 году у немецкого ученого Германа Оберта возникла идея космического телескопа. Являясь одним из основоположников ракетостроения, он предложил доставлять в космическое пространство телескопы с помощью ракет. Но эта идея учёного была забыта, так как не было ещё самих ракет, которые смогли бы доставить телескопы в космос.

Огромный объём информации о космосе оставался за пределами земной атмосферы. Большая часть инфракрасного, ультрафиолетового, рентгеновского и гамма-излучения космического происхождения недоступны для наблюдения в телескоп с поверхности Земли. Учёные всего мира задумались над тем, как вывести наблюдательные приборы в космос. Размещение телескопа в космосе даёт возможность регистрировать электромагнитное излучение в диапазонах, в которых земная атмосфера непрозрачна; в первую очередь — в инфракрасном диапазоне. Благодаря отсутствию влияния атмосферы в космосе разрешающая способность телескопа в 7—10 раз больше, чем у аналогичного телескопа, расположенного на Земле.

Первая инфракрасная обсерватория была запущена в январе 1983 г. в рамках совместного американо-европейского проекта IRAS.

В состав комплекса входил телескоп-рефлектор с диаметром зеркала 57 см. Недостатки этого телескопа: малая чувствительность и низкая разрешающая способность (примерно такая же, как у невооружённого глаза).

Результаты полученные на космических телескопах, перевернули многие представления о строении Вселенной. Современный космический телескоп – уникальный комплекс приборов, разрабатываемый и эксплуатируемый несколькими странами в течение многих лет.

В 1946 году Лайман Спитцер младший, американский астрофизик, написал статью, в которой предлагал создать космическую обсерваторию. Почти 50 лет он работал над тем, чтобы сделать космический телескоп реальностью.

Его пропагандистская работа помогла стимулировать NASA одобрить крупный проект космического телескопа в 1969 г.

В 1975 году Европейское космическое агентство начинает работать совместно с НАСА по плану, результатом которого в конечном счете станет космическим телескоп Хаббла. В 1977 году Конгресс одобрил финансирование телескопа.

В 1981 году в Балтиморе (штат Мэриленд) был создан Научный институт космического телескопа, который должен был управлять телескопом и руководить научными исследованиями, проводимыми с его помощью. Космический телескоп был назван в честь американского астронома Эдвина Хаббла.

После некоторых задержек, запуск Хаббла был запланирован на октябрь 1986 года, но непредвиденные обстоятельства – гибель 28 января 1986 года космического корабля многоразового использования Challenger помешали своевременному запуску телескопа. Полеты Shuttle не осуществлялись в течение двух лет.

Готовые части телескопа Хаббла были перемещены в хранилище. Но рабочие продолжали настраивать телескоп во время задержки, улучшая его солнечные батареи, модернизируя другие системы.

24 апреля 1990 г. с помощью космического корабля многоразового использования Discovery телескоп Хаббла был выведен на околоземную орбиту. У телескопа работают пять основных исследовательских инструментов: Wide Field Планетарная камера (Wide Field), спектрограф (Goddard High Resolution), камеры слабых объектов, спектрограф тусклых объектов и фотометр (High Speed).

Запуск космического телескопа Хаббла в 1990 году ускорил приближение человечества к раскрытию тайн Вселенной. Его положение над атмосферой, которая искажает и блокирует свет, дает ему информацию о Вселенной, которая, как правило, многократно превосходит информацию, получаемую от наземных телескопов.

Хаббл является одним из самых успешных и долговечными научных проектов НАСА. Он отправил сотни тысяч изображений на Землю, чтобы помочь пролить свет на многие из великих тайн астрономии. Его «взгляд» помог определить возраст Вселенной, личности квазаров, и существование темной энергии. Телескоп находится на высоте 552 км над поверхностью Земли.

Космический телескоп Хаббла имеет массу более 12 тонн. Он входит в число Больших обсерваторий НАСА. "Хаббл" - это телескоп-рефлектор, О таком телескопе мечтали еще в 40-х годах. Проектировался и строился он в 70-х - 80-х. Сначала предполагалось спускать телескоп на Землю с помощью Шаттла через каждые 5 лет, чинить, подправлять, совершенствовать, кроме этого, каждые 2.5 года обслуживать на орбите. Часть "железа" телескопа имела срок надежности порядка 2.5 лет. Однако из-за опасения загрязнений и деформаций при подъемах от наземного обслуживания отказались. Телескоп им. Хаббла - HST, который обошелся в 1,5 млрд. долларов США - самый дорогой из когда-либо построенных спутников. Он также самый крупный из когда-либо запущенных спутников для научных целей. Его длина - 13,1 м, вес - 11,5 т.

Принцип действия основного телескопа космической обсерватории Хаббла

Основные рабочие инструменты телескопа:

Широкоугольная/планетная камера (WFPC 2). Ей сделаны почти все потрясающие "пейзажные" снимки. Состоит из трех больших квадратных матриц ПЗС, расположенных углом и одной поменьше но с лучшим разрешением, вставленной в пустой угол. Из-за такой конструкции многие снимки имеют вид выщербленного квадрата.

Двумерный спектрограф (STIS). Главное преимущество: способен записывать спектр многих объектов одновременно. Диапазон чувствительности - от 115 нм (жесткий ультрафиолет) до 10000 нм (инфракрасная область) - много шире, чем можно получить на Земле. Поле зрения - 50 Х 50 секунд дуги, матрица ПЗС - 1024 Х 1024 пикселей.

Камера ближней инфракрасной области и многообъектный спектрометр (NICMOS). Чувствительна в области 0.8 - 2.5 микрона (за пределами видимого диапазона). Треует холода, поэтому работает в дьюаре (лабораторная разновидность термоса) с замороженным (твердым) азотом. Данный дьюар держит холод годами.

Камера для слабых объектов. Сделана Европейским Космическим агентством. Имеет рекордное угловое разрешение: до 0.01 угловых секунды. Использует светоусилительные трубки. Звезда 21 величины должна экспонироваться со светофильтром, так как иначе все засветит. (Однако, этой камерой сделан уникальный снимок ярчайшего объекта: красного сверхгиганта Бетельгейзе, причем звезда разрешена в диск с несимметричным распределением яркости - B.S.) Управление полетом, съем данных и их первичная обработка осуществляются Центром полетов Годдарда. В течение суток данные передаются в Научный институт Космического телескопа (Space Telescope Science Institute, STScI), STScI отвечает за основную обработку и поддержку данных для использования научным сообществом. Телескоп Хаббл работает как международная обсерватория. Рассматриваются проекты со всего мира, хотя конкуренция за время наблюдений весьма жесткая: принимается в среднем один из 10 проектов.

Когда свет попадает на вогнутое первичное зеркало космического телескопа Хаббла, отражаясь от выпуклого вторичного зеркала, пройдя через отверстие в центре первичного зеркала, свет приходит к фокальной точке и переходит к одному из инструментов Хаббла. Телескопы этой конструкции называются телескопами системы Кассегрена.

Работы над основным зеркалом начались в 1979 году, для изготовления использовалось стекло со сверхнизким коэффициентом теплового расширения. Для уменьшения веса зеркало состояло из двух поверхностей — нижней и верхней, соединённых решётчатой конструкцией сотовой структуры.

Работы по полировке зеркала продолжались до мая 1981 года, при этом были сорваны первоначальные сроки и значительно превышен бюджет.[21] В отчётах НАСА того периода выражаются сомнения в компетентности руководства компании «Перкин-Элмер» и её способности успешно завершить проект такой важности и сложности. В целях экономии средств НАСА отменило заказ на резервное зеркало и перенесло дату запуска на октябрь 1984 года. Окончательно работы завершились к концу 1981 года, после нанесения отражающего покрытия из алюминия толщиной 75 нм и защитного покрытия из фторида магния толщиной в 25 нм.

Большое зеркало телескопа (2,4 м). Свет, попадая в телескоп, отражается от главного зеркала. Внутри зеркала имеется отверстие (0,6 м). На этом фото отверстие закрыто.

Полировка главного зеркала телескопа, лаборатория компании «Перкин-Элмер», май 1979 года

Полировка главного зеркала телескопа, лаборатория компании «Перкин-Элмер», май 1979 года

Зеркало и оптическая система в целом были наиболее важными частями конструкции телескопа, и к ним предъявлялись особо жёсткие требования. Обычно зеркала телескопов изготавливаются с допуском примерно в одну десятую длины волны видимого света, но, поскольку, космический телескоп предназначался для наблюдений в диапазоне от ультрафиолетового до почти инфракрасного, а разрешающая способность должна была быть в десять раз выше, чем у наземных приборов, допуск для изготовления его главного зеркала был установлен в 1/20 длины волны видимого света, или примерно 30 нм.

Компания «Перкин-Элмер» намеревалась использовать новые станки с числовым программным управлением для изготовления зеркала заданной формы. Компания «Кодак» получила контракт на изготовление запасного зеркала с использованием традиционных методов полировки, на случай непредвиденных проблем с неапробированными технологиями (зеркало, изготовленное компанией «Кодак», в настоящее время находится в экспозиции музея Смитсоновского института.

Космический телескоп "Хаббл" (HST) был запущен на околоземную орбиту космическим шаттлом "Дискавери" в апреле 1990 г. Для фотографирования неба на борту имеется два основных инструмента. Один, широкоугольная планетарная камера (WFPC), предназначен для фотографирования планет и больших небесных площадей. Другой - камера для слабых объектов (FOC) - может снимать крупным планом мелкие, расплывчатые объекты, например, отдельные галактики. После запуска HST операторы Национального агенства США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) попытались сфокусировать телескоп, но к своему ужасу обнаружили, что ни на одном изображении даже приблизительно не было той четкости, на которую они расчитывали. Выяснение причины привело к основному зеркалу, считавшемуся самым совершенным. На самом же деле в результате исследования оказалось, что производитель отполировал зеркало под слегка неточным углом изогнутости, и поэтому оно имело неправильную форму.

Ошибка в параметрах дуги составляла всего лишь одну пятнадцатую волоса человека, но это означало, что пучек световых лучей, падающих на внешнюю часть зеркала, не пересекается с пучком световых лучей, падающих на центральную часть. Эта погрешность называется сферической аберацией. Поразительно, но телескоп никогда не тестировался на земле, что могло бы предотвратить ошибку до его запуска. Ученые устранили компьютерным путем искажающий эффект на снимках телескопа. Среди увиденного был известный эффект гравитационной линзы. Явление наблюдается, когда луч света проходит через сильное гравитационное поле, отклоняясь и создавая несколько изображений. В данном случае светимость квазара разбивается на четыре отдельных изображения силой тяжести галактики, которая находится в 20 раз ближе к нам. Получившееся в результате изображение было похоже по форме на клеверный листок. Такие гравитационные линзы были предсказаны еще в 1915 г. Альбертом Эйнштейном в рамках теории относительности, а называют их "крестом Эйнштейна".

Буквально через несколько месяцев после запуска HST в слое облаков над Сатурном - единственной планетой, окруженной кольцом, - разразилась огромной силы буря. Телескоп был немедленно нацелен на планету, ведь такие бури - явление крайне редкое, случающееся не чаще одного раза в 30 лет. В начале бури над Сатурном образовалось большое белое пятно, которое затем стало растягиваться, опоясав кольцом облаков экватор планеты, что дало возможность астрономам зафиксировать ветры, дующие на большой высоте.

Конструкция телескопа позволяла ремонтировать его прямо на орбите. Инженеры предусмотрели дополнительную оптику, корректирующую отказы оптических устройств так же, как очки корректируют зрение человека. Эта система получита название COSTAR (блок корректирующей оптики). Запущенный в декабре 1993 г. космический челнок "Эндевор" достиг телескопа на высоте около 600 км. Дистанционно управляемая механическая рука захватила HST и завела его в грузовой отсек, где в течение пяти дней две бригады астронавтов монтировали сменные устройства, работая в открытом космосе.

В марте 2002 г. телескоп "Хаббл" был дополнительно оборудован Усовершенствованной обзорной камерой (УОК), обладающей повышенной чувствительностью как к видимому, так и к ультрафиолетовому свету. Установка повысила эффективность наблюдений в 10 раз.

Как стало известно в этом году (2005) из официального источника НАСА, скоро будет прекращено финансирование проекта. Хотя потом они отказались от своих слов. Так, что неизвестно сколько HST еще будет нести свою вахту.

Рисунок 7. Хроматическая аберрация в собирающих линзах.

Рисунок 7. Хроматическая аберрация в собирающих линзах. Рисунок 8. Телескоп Гевелия

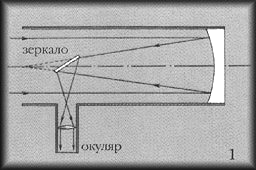

Рисунок 8. Телескоп Гевелия Рисунок 9. Оптическая схема телескопа Ньютона

Рисунок 9. Оптическая схема телескопа Ньютона Рисунок 10. Оптическая схема телескопа Кассегрена

Рисунок 10. Оптическая схема телескопа Кассегрена

Полировка главного зеркала телескопа, лаборатория компании «Перкин-Элмер», май 1979 года

Полировка главного зеркала телескопа, лаборатория компании «Перкин-Элмер», май 1979 года