В начале XX века на средства татарских купцов братьев Хусаиновых была реформирована система преподавания в приходском мектебе на основе введения звукового метода обучения татарскому языку и расширения программы за счет включения светских дисциплин. По духовным завещаниям А. М.-Г. Хусаинова от 20 января 1904 г. и 7 декабря 1906 г. мугаллимам новометодного мектебе ежегодно стало выдаваться пособие в размере 120 руб.1.

Фото 43. А. М.-Г. Хусаинов

Финансовую помощь учебному заведению оказывали также учрежденное в 1906 г. «Мусульманское общество города Илецкая Защита», а с 1915 г. - созданные в Оренбургской губернии земские органы. Мужское медресе, в котором обучались уже 150 мальчиков, получало от Оренбургской уездной земской управы пособие в размере 90 руб. на хозяйственные нужды. 22 февраля 1908 г., илецкий купец Галимджан Хабибуллин завещал мусульманской общине свой дом2, где в соответствии с его волей было открыто первое в городе женское мектебе. В 1915 г. школе при 1-й соборной мечети, где обучались 200 девочек, земство также выдало пособие в размере 90 руб.3.

Журнальным постановлением ОГП на 29 декабря 1890 г. № 1173 было разрешено построить вторую пятивременную мечеть по высочайше утвержденному плану малого размера на площади, против Гипсовой горы (указ от 9 января 1890 г. № 47), а Гусман Абзелилов был утвержден при ней в должности муллы, а также в званиях имам-хатыба и мугаллима (указ № 49)4.

С учетом обстоятельств Оренбургское губернское правление журнальным постановлением на 3 июня 1899 г. № 502 дало согласие на изменение статуса молитвенного дома с образованием в Илецкой Защите 2-го самостоятельного прихода (указ от 10 июня 1899 г.)5. К 1908 г. при 2-й соборной мечети города состояло 775 прихожан (420 мужчин и 335 женщин)6.

Здесь также была открыта мусульманская начальная школа (мектебе), где приходской имам Гусман Абзелилов преподавал мальчикам основы вероучения, историю ислама, татарский язык и арифметику7. В 1915 г. там обучались 45 человек, а сама школа получала пособие от Оренбургской уездной земской управы в размере 70 руб.8.

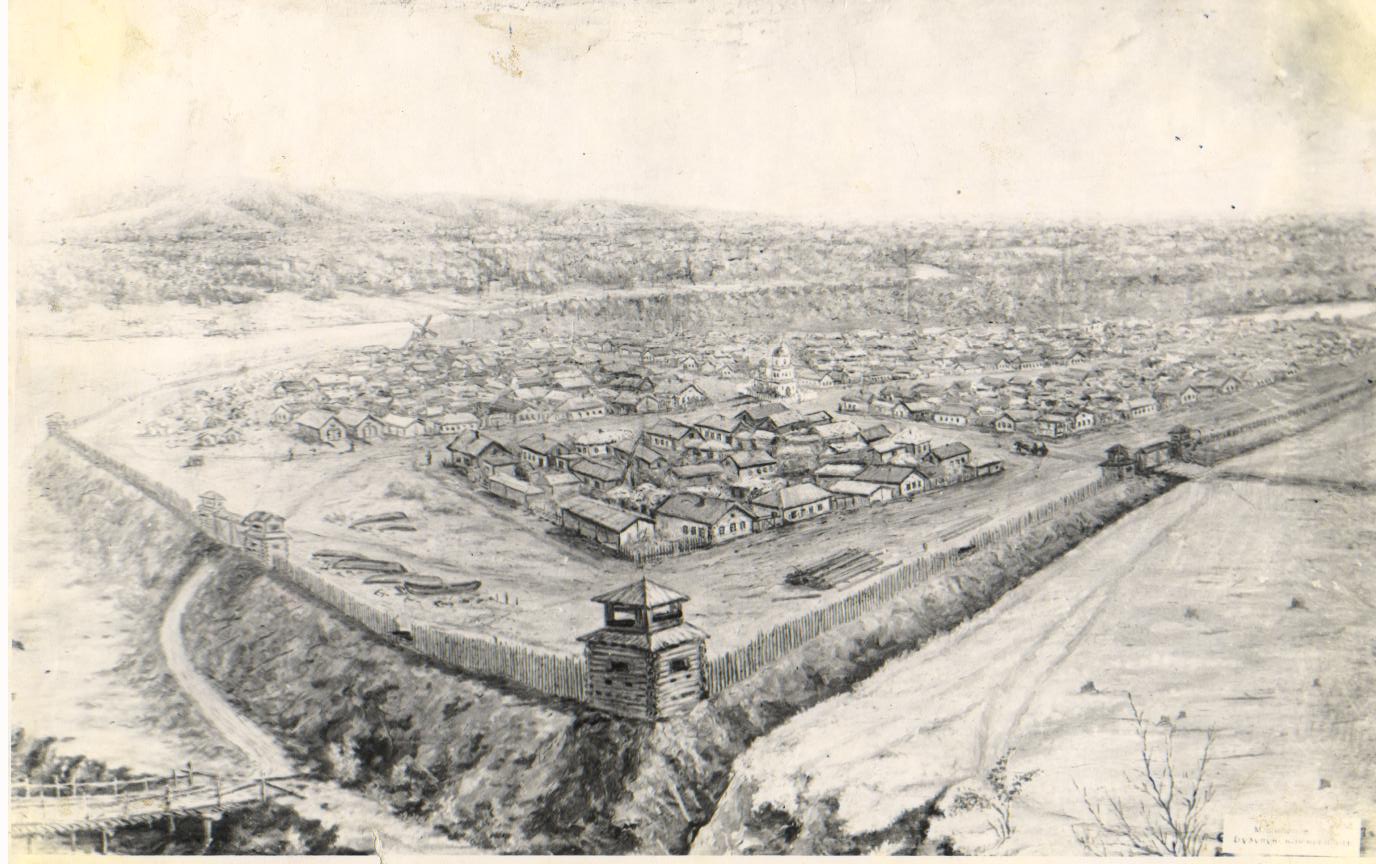

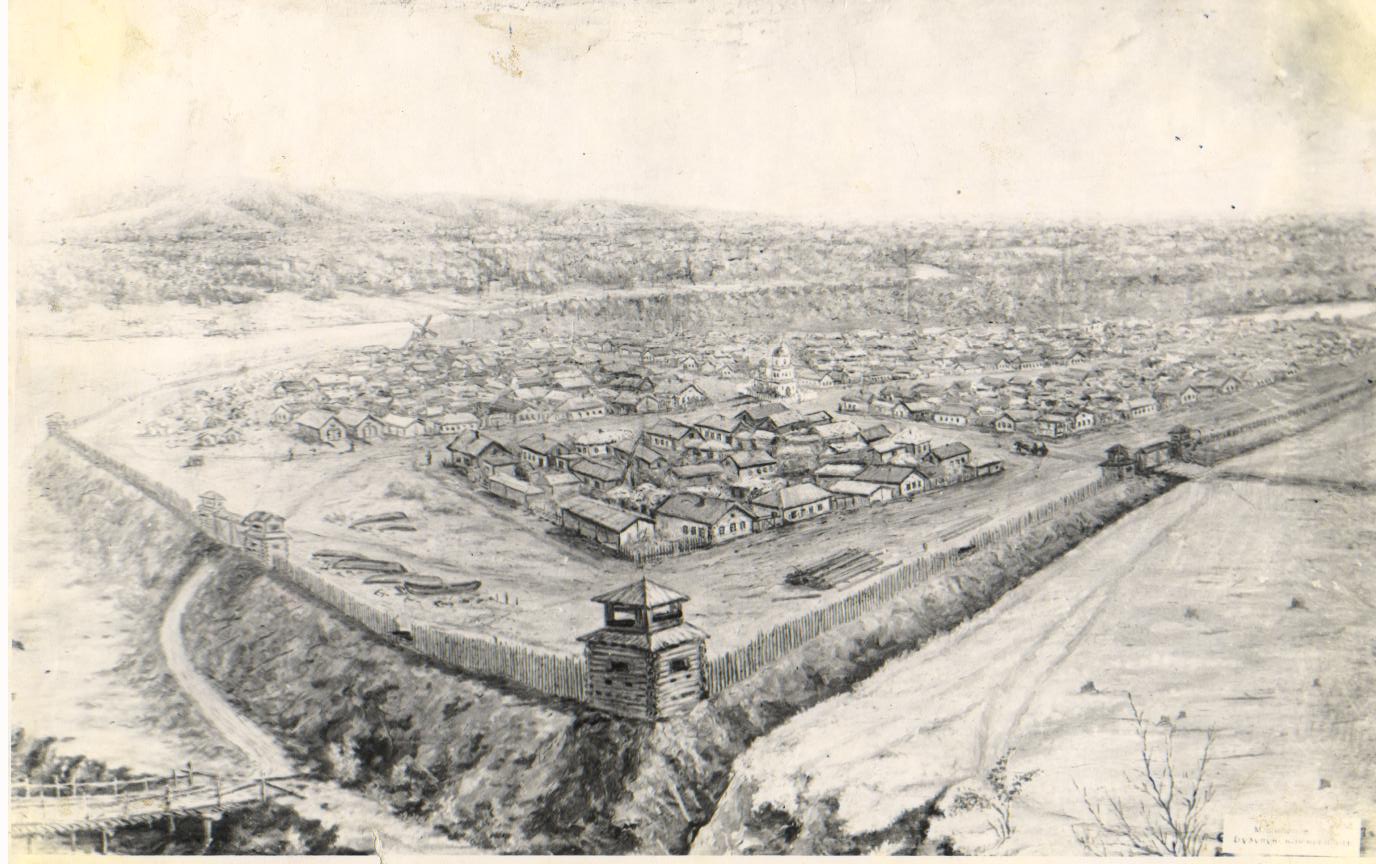

Фото 44. Вид на Илецкую защиту.

Первая всеобщая перепись населения 1897 г. зафиксировала в Илецкой Защите уже 3044 мусульманина, проживавших на постоянной или временной основе, а их относительная доля в общей численности городского населения поднялась до 25,9 %. По национальному составу среди них преобладали татары – 2728 человек (89,6 % мусульман), отмечены также башкиры – 223 человека (7,3 %), казахи – 60 человек (2 %), туркмены - 29 (1 %), прочие – 4 (0,1 %). Общий уровень грамотности мусульманского населения составлял 16,1 %, что соответствует средним показателям по губернии, но ниже, чем в других городах Оренбургского края9.

По данным 1897 г., основными источниками заработка для проживавших здесь татар, башкир, казахов были: сельское хозяйство (47,9 %), торговля (16,6 %), выполнение наемных и поденных работ (15,6 %), промышленное и ремесленное производство (10,9 %), строительные и ремонтные работы (2,2 %), сдача в наем меблированных комнат и содержание трактиров (1,6 %), оказание транспортных услуг (0,6 %), другие занятия (4,6 %). Большинство из них принадлежали к мещанскому сословию (61,9 %) и крестьянству (32,8 %), отмечены также «инородцы» (2,4 %), купцы (1,4 %), потомственные и личные дворяне (0,8 %), иностранные подданные (0,5 %), казаки (0,2 %)10.

Оренбургское губернское правление своим журнальным постановлением на 24 июля 1900 г. № 474 разрешило построить в Илецкой Защите 3-ю соборную мечеть с образованием самостоятельного прихода (указ от 2 августа 1900 г.)11. Она была возведена к 1902 г.12 в квартале, ограниченном улицами Кирилловской (ныне Красноармейской), Похвистневской (ныне Ленинградской), Рычковской (ныне Орской) и Углицкой (ныне Советской).

В 1908 г. приход 3-й соборной мечети был наименьшим в городе и насчитывал 710 мусульман (350 мужчин и 360 женщин)13. Несмотря на это, здесь также действовало мектебе, где в 1915 г. обучались 45 мальчиков с пособием от оренбургского уездного земства в размере 70 руб. на хозяйственные нужды14.

Одной из первых благотворительных организаций в Оренбургской губернии стало «Мусульманское общество города Илецкая Защита», устав которого был утвержден 27 октября 1906 г. В состав его Правления вошли: Давлетгирей Асфандиярович Мухамедьяров (председатель), Закир Юсупович Губаев (казначей), Закир Хантемиров (секретарь). Учредители поставили своей целью «просвещать лиц мусульманского вероисповедания, всесторонне знакомить их с событиями политическими и экономическими, вызванными Высочайшим манифестом от 17 октября 1905 г., и оказывать нуждающимся материальную помощь». В 1910 г. приход Общества составил всего 658 руб., а расход – 518 руб., в том числе около 300 руб. было потрачено на поддержку мусульманских образовательных учреждений города15.

13 февраля 1911 г. на Общем Собрании членов благотворительной организации было принято решение об открытии в г. Илецкая Защита мусульманской бесплатной библиотеки-читальни. Ее официальными учредителями выступили илецкие мещане Ахметсафа Абдулхаликович Абдрашитов, Абдулгазиз Абдрахманович Абубакиров, Габидулла Губайдуллович Баязидов, Абдулвали Юсупович Губаев, Давлетгирей Асфандиярович Мухамедьяров, башкир Сеитовского посада (Каргалы) Мухаммедшариф Гарипович Аллагулов, крестьяне Зариф Ситдиков и Закир Хантемиров. Устав библиотеки был утвержден 5 сентября 1911 г. оренбургским вице-губернатором Сумароковым. Для заведования ее делами «Мусульманское общество г. Илецкая Защита» избирало специальную библиотечную комиссию в составе 6 членов, которая заботилась о помещении, его уборке, отоплении, освещении и других хозяйственных нуждах, о пополнении фонда книг, журналов и газет, поиске необходимых финансовых средств. В библиотеке велся учет выданной литературы и читателей, был разработан систематический каталог, имелась книга жалоб и предложений16. Это мера стала также важным средством мусульманского просвещения.

Илецкий казачий городок был основан в 1737 г., в 1740 г. сюда переселились первые мусульмане – 10 татарских казаков с Яика, из современного Уральска. В начале 1835 г. оренбургский военный губернатор В.А. Перовский по просьбе мусульманской общины разрешил открыть в Илецком городке первый мусульманский молитвенный дом17. 29 марта 1859 г. купец Гадельшин подал прошение на имя наказного атамана УКВ, генерал-майора А.Д. Столыпина, отца выдающегося реформатора и будущего председателя российского Правительства. Гадельшин писал, что «проживая с давних времен в Уральском войсковом ведомстве и находясь большею частию по торговле в г. Илеке и в Зауральной Орде, … не встречал нигде в этих местах ни одной мечети и указных имамов, без чего татары и киргизы (казахи), оставаясь без внушения им религиозности своей, … блуждают в совершенном невежестве, от чего многие впадают в дела беззаконные и ведут себя без должного приличия. Будучи тронут чувствами любви к ближнему» он решил построить «на последнее достояние» свое «для душеспасения … в г. Илеке, как месте сосредоточения татар и» казахов «по мене и торговле, деревянную мечеть при Меновом дворе из соснового леса, длиною 7, а шириною 4,5 печатных сажень, однако без особых планов и фасадов», чтобы не упустить время на их утверждение и ускорить строительство. В случае разрешения постройки благотворитель обязался «также на свой счет вывести из Казани ученого магометанина для исправления должности имама и содержать его в течение 3 лет». Наконец, Гадельшин дал подписку о том, что при мечети возведет специальный дом для мусульманского училища. На все эти цели он готов был потратить до 5 тыс. руб. серебром18.

15 июня 1859 г. за № 1748 оренбургский генерал-губернатор А. А. Катенин отказался разрешить постройку новой мечети в Илеке, в силу того что по штату мечети должно состоять 200 душ мужского пола. Но он согласился на открытие там училища при условии, что мусульманские мальчики будут обучатся совместно с русскими, в том числе государственному языку. При этом он указал, что на расстоянии 8 верст в Мухрановском форпосте имеется мечеть, куда илекские мусульмане могут ездить для совершения религиозных обрядов, а содержать 2 храма им будет, якобы, «затруднительно».

Гайнулла Гадельшин воспользовавшись разрешением на постройку училища, начал возводить на свой страх и риск не одно, а два деревянных здания, которые выдавал за учебные. В ноябре 1860 г. в одном из них действительно открылось мусульманское училище из двух отделений, куда первоначально было принято до 40 мальчиков из числа татар, живущих в Илекском городке, и кочевых казахов. А во втором деревянном здании на каменном фундаменте была оборудовано молитвенное помещение, где на общественные молитвы, на которые собиралось более 500 человек. Строительство учебного корпуса обошлось благотворителю в 1000 руб., а молитвенного дома – в 2500 руб. серебром. К 1861-1862 гг. в мусульманском училище Илека занимались уже 90 мальчиков, в том числе 50 казахов и 40 татар. В первом отделении 60 человек обучались исламским наукам, арабскому и тюркскому языкам, а во втором отделении 30 старшим воспитанникам дополнительно преподавались чтение и письмо на русском языке. Наказной атаман УКВ и основатель медресе Гадельшин неоднократно лично экзаменовали учеников в знании русской и татарской грамоты. Отметим, что илекские мусульмане во многом опередили своих единоверцев. Это один из первых известных случаев преподавания русского языка в медресе, тогда как в остальных мусульманских школах Волго-Уральского региона этот предмет стал вводиться только с 80-90-х гг. XIX века в рамках движения за реформирование традиционной системы образования (джадидизма). Поскольку число желающих обучаться в Илекском медресе постоянно росло, в 1861 г. Гайнулла Гадельшин построил во дворе третье деревянное здание, которое использовалось как учебный корпус.

Решением от 1 апреля 1872 г. ОМДС переименовало мусульманский молитвенный дом г. Илецка в полноценную соборную мечеть (указ от 6 апреля 1872 г.)19.

По указу Уральского областного правления от 20 сентября 1874 г. № 9160 с возведением в почетное звание ахуна к мечети был переведен Габдулгаллям Давлетшин, 1833 г.р. Один из его сыновей Габдулгалим Давлетшин с 1891 г. был имам-хатыбом 6-й соборной мечети г. Оренбурга и директором знаменитого медресе «Хусаиния». В 1897 г. Габдулла-махдум Давлетшин при поддержке купца Гани Хусаинова реформировал Илекское медресе и ввел там преподавание татарского языка по прогрессивному звуковому методу20. Среди прихожан были как сторонники преобразований, так и ревнители старины, поэтому для родителей сохранили возможность выбора, по какому способу обучать их детей. К 1913 г. в младших группах медресе учитель Х. Сейфулллин преподавал татарское чтение и письмо по осмысленному звуковому методу, а муэдзин Ш. Зайнетдинов – по механическому буквослагательному. При этом Х. Сейфуллин, получивший более глубокое образование в Казанской татарской учительской школе и в одном из медресе г.Уральска, старался привить своим воспитанникам способность к самостоятельному мышлению. После прочтения религиозно-нравственных статей из новометодного букваря «Мугаллим аувал» Ахметхади Максуди он не только заставлял учеников пересказывать текст, но и задавал вопросы на понимание, выносил тему на общее обсуждение. Современник отмечал, что при таком подходе в группе Х. Сейфуллина «дети … научаются чтению довольно быстро, и успехи их гораздо шире», а в группе Ш. Зайнетдинова «обучение … идет медленнее, и успехи учеников ниже». Неудивительно, что родители все чаще отдавали предпочтение новому методу, осознав его практическую пользу. В 1913 г. Илекское медресе насчитывало 95 учеников, из которых 65 занимались у Х. Сейфуллина и только 30 у Ш. Зайнетдинова. Всем воспитанникам преподавались чтение и письмо на арабском и татарском языках, основы ислама, арифметика и история, а в старших группах переходили к изучению Корана под руководством самого заведующего, имама Габдуллы Давлетшина. Купцы Хусаиновы, заложившие основы образовательной реформы в Илекском медресе, не забывали о нем и продолжали оказывать финансовую помощь. По духовным завещаниям Ахмеда Хусаинова от 20 января 1904 г. и 26 декабря 1906 г. учитель новометодной группы получал 120 руб. жалованья в год за счет вакуфного имущества, пожертвованного благотворителем21 Занятия в Илекском медресе проводились с 15 сентября по 1 мая, ежедневно, кроме пятницы и двух годовых мусульманских праздников. Дети посещали уроки с 8.00 до 12.00 и с 16.00 до 22.00 с перерывом на 30 мин. через каждые 3 часа занятий22. С начала XX в. при медресе действовал русский класс, где учитель Джубан Туатаев дополнительно преподавал желающим чтение и письмо на государственном языке23.

В 1899 г. ставший к тому времени уральским купцом Гайнулла Гадельшин пожертвовал мечетям и медресе, построенным на его средства в Уральске и Илецке, два каменных дома общей стоимостью 2000 руб. в областном центре, на Бульваре и Саратовской улице. Часть доходов от сдачи этих домов в аренду поступала и в пользу Илекского медресе. Например, в 1904 г. они принесли в общей сложности 925 руб.24.

После смерти своего отца, ахуна Габдулгалляма Давлетшина, последовавшей в сентябре 1906 г., сын его муэдзин Габдулла Давлетшин был утвержден его преемником в должности старшего муллы Илекской соборной мечети по указу Областного правления от 9 марта 1907 г. № 315825.

По данным Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г., в Илеке проживало 1401 мусульманин (730 мужчин и 671 женщина), что составляло 19,6 % от общего числа горожан. По национальному составу среди них абсолютно преобладали татары – 1340 человек (95,65 % мусульман), отмечены также 34 казаха (2,4 %), 18 башкир (1,3 %) и 9 представителей неизвестных народов (0,65 %). Татарское и казахское население Илека жило в основном за счет торговли (29,6 %) и наемных работ (24,9 %), занималось также промышленным и ремесленным производством (13,5 %), извозным промыслом (8,6 %), сельским хозяйством (7,6 %), строительством (2,7 %), иными видами деятельности (13,1 %)26. К 1900 г. при Илекской соборной мечети состояли 1323 прихожанина из числа постоянных жителей (687 мужчин и 636 женщин).

По указу Оренбургской губернской канцелярии с 1748 года возникает Бугурусланская слобода, ставшая впоследствии в 1781г. городом. По данным 1848 г., в Бугуруслане проживало всего 115 мужчин, исповедовавших ислам, в 1851 г. – 271 мусульманин обоего пола (120 мужчин и 151 женщина), а в 1862 г. – 300 человек, что составляло 4,5 % от общего количества горожан27. По данным 1870 г., местная мусульманская община насчитывала 297 человек, в том числе всего 145 мужчин и 152 женщины28. Решением ОМДС 30 апреля 1870 г. № 605 в порядке исключения муллой г. Бугуруслана был утверждено Нурутдин Камалетдинов в званиях имам-хатыба и мугаллима без разрешения постройки мечети (указ от 8 мая 1870 г. № 1056)29. Постройка в Бугуруслане деревянной мечети была разрешена только в 1878 г.30, в одном из пожаров мечеть сгорела в 1881 г.

Постановлением Самарского губернского правления от 16 марта 1888 г. бугурусланскому мещанину Мухаммедгалиму Фаткуллину было дозволено построить новую соборную мечеть вместо сгоревшей (указ от 19 марта 1888 г.)31. В том же году на средства благотворителя была сооружена деревяннаая мечеть на Мещанской ул. (ныне ул. Рабочая)32

Фото 45. Мечеть в г. Бугуруслане. Начало XX в.

Если в 1889 г. здесь постоянно проживало 778 мусульман (373 мужчины и 405 женщин) или 7,4 % городского населения33, то в 1897 г. – уже 944 человека, исповедовавших ислам (538 мужчин и 406 женщин), что составляло 7,8 % от общей численности горожан. Мусульманскую общину Бугуруслана представляли 871 татарин (92,3 % мусульман или 7,2 % населения), 66 башкир (7 % и 0,5 %) и 7 неизвестных (0,7 % и 0,1 %). По данным Первой всеобщей переписи 1897 г., местное татарское и башкирское население занималось наемными и поденными работами (29,1 %), торговлей (21,1 %), промышленным и ремесленным производством (18,3 %), отбывало наказания (11,6 %), работало в сельском хозяйстве (6,1 %), строительстве (3,7 %), на транспорте (2,1 %), получало доходы с капиталов и недвижимости (1,8 %), средства от казнцы, общественных учреждений и частных лиц (1,5 %), состояло на государственной (1,2 %) и военной (0,6 %) службе, прочее (2,9 %). В социальную структуру мусульманской общины Бугуруслана входили крестьяне (60 %), мещане (38,2) и незначительное число потомственных дворян (1,8 %)34.

Фото 46. Общий вид Бугуруслана

Перепись выявила в Бугуруслане самый низкий уровень грамотности мусульманского населения на родном языке среди всех уездных городов Самарской губернии – 13,8 % (16,9 % у мужчин и 9,6 % у женщин). Это объяснялось тем, что более четверти века мулла Нурутдин Камалетдинов отказывался организовать в приходе мусульманское училище, несмотря на неоднократные просьбы своих прихожан.

Даже когда в 1896 г. купец Насыров вызвался пожертвовать средства на постройку в городе мусульманской начальной школы (мектебе), мулла Н. Камалетдинов не поддержал инициативу прихожан. В том же году они самостоятельно добились от Бугурусланской городской думы решения об отводе свободного участка земли около мечети для строительства учебного корпуса. Он был завершен уже в следующем 1897 г. и включал три комнаты, из которых две предназначались для учащихся и одна для преподавателя. На должность заведующего и учителя прихожане пригласили тептяря деревни Кичучатовой (Юлдашкиной тож) Варваровской волости Бугульминского уезда Самарской губернии (ныне Альметьевского района Республики Татарстан) Мухаммедгарифа Хуснутдиновича Рахманкулова.

Поэтому журнальным постановлением СГП от 9 марта 1898 г. №73 Мухаммедгариф Хуснутдинович Рахманкулов был утвержден в должности 2-го муллы Бугурусланской соборной мечети, а также в званиях имам-хатыба и мугаллима (указ от 14 марта 1898 г. № 973)35.

Ахун Бугурусланской соборной мечети Мухаммедгариф Хуснутдинович Рахманкулов не просто положил начало обучению в городе мусульманских мальчиков, но и организовал учебный процесс в соответствии с передовыми принципами джадидизма. С 1897 г. он открыл в приходе новометодную начальную школу (мектебе) с 4-летним курсом обучения, где преподавались: Коран и правила его орфоэпического чтения (таджвид), основы и история ислама, арабский и татарский языки, арифметика, география и естествознание. Она существовала по большей части на пожертвования прихожан. В 1908 г. купец Мухаммедгали Хасанов, владевший капиталом в 100 тыс. руб., даже завещал половину своего магазина с торговым оборотом в 15 тыс. руб. мусульманской общине г. Бугуруслана для финансирования учебного заведения. Но, к сожалению, после смерти купца его наследники переделили имущество, оставив школу без содержания36. Финансовую поддержку приходскому училищу оказывали и органы местного самоуправления, которые шли на встречу образовательным и культурным запросам мусульман как важной части городского сообщества. Ежегодно Бугурусланское уездное земство и Городская управа выдавали пособия на содержание мусульманской начальной школы в размере 25 руб. каждое37. Стремление прихожан к овладению государственным языком и практическими знаниями нашло свое выражение в открытии при городском мектебе 8 декабря 1910 г. русского класса. Жена муллы Фатима Хайрулловна Усманова также устроила в приходе новометодную начальную школу для девочек. Заслуги М.-Г. Х. Рахманкулова в развитии образования быстро получили признание со стороны прихожан. Тем не менее, его работа также вызывала нарекания, поскольку он организовал кирпичное производство и торговлю, которые отнимали у него много времени. Поэтому бугурусланские мусульмане пригласили второго преподавателя, который 24 октября 1912 г. открыл в городе еще одну школу для мальчиков38.

Гариф Рахманкулов сыграл важную роль в распространении новых методов обучения, реформировании системы мусульманского образования не только в городе, но и на уровне всего уезда. По ходатайству городского ахуна, имамов деревни Асекеевой Ахмедзакира Фатхутдинова, деревни Кутлуевой Абдулхака Абдулкадыровича Мазитова и деревни Староякуповой Миркасыма Каримова Бугурусланский уездный исправник Любенецкий 26 октября 1912 г. разрешил проведение мусульманского уездного съезда для обсуждения актуальных вопросов развития образования. В целях обеспечения государственного контроля на собрание были направлены полицейский надзиратель 2-й части г. Бугуруслана с переводчиком-стражником Галямовым. 14 ноября 1912 г. в помещении Бугурусланского уездного съезда собрались 37 духовных лиц, 6 учителей и около 150 других представителей местных общин. Под председательством М.-Г. Х. Рахманкулова делегаты разработали и приняли типовую учебную программу для мусульманских начальных школ уезда со списком рекомендованных учебников и учебных пособий. Они дают общее представление о постановке образовательного процесса и в мектебе при Бугурусланской соборной мечети. Программа предусматривала изучение в первый год татарской азбуки «Мугаллим аввал» Хади Максуди, чтения по книге «Уку» Хусаина Абузарова и чистописания, счета до 100, основ ислама по учебнику «Мухтасар гыйльмихал» Зарифа Касимова. В течение второго года шакирды занимались чтением по 2-й части книги «Рагари сабиан» Хабибрахмана Забирова, диктантом, запоминали наизусть стихотворения из сборника «Кюли иман» Шакирзяна Тагирова, изучали сложение и вычитание в пределах 1000, Коран и основы религии по учебникам «Тахарат» и «Акаид» Хади Максуди. На третий год преподавались чтение по «Мугаллим аль-гибадат» Хабибрахмана Забирова, диктант по «Мухтасар имля мугаллими» Салахетдина Камалетдинова, стихотворения из сборника «Махзум гыйльмихал» Губайдуллы Радуди, умножение и деление в пределах любой величины, вероучение по книге «Намаз и джамагат» Хади Максуди, чтение Корана в соответствии с орфоэпическими правилами по учебнику таджвида Шагида Гауни, священная история по «Тарихи анбиа» Рахима Ханафи, география по учебнику «Заграфия мугаллими» Габдулкави Джагфарова, проводились беседы по естествознанию с использованием 1-й части пособия «Донья» Хади Максуди. Наконец, на четвертый год обучение завершалалось чтением по книге «Кираат вазиргат» Касима Биккулова, диктантом и изложением по учебнику «Мухтасар имля мугаллими» Салахетдина Камалетдинова, решением арифметических задач на все 4 действия, чтением Корана с соблюдением орфоэпических правил, историей ислама по книге «Гасыр сагадат» Шахара Шарафа, географией по учебнику «Заграфия мугаллими» Габдулкави Джагфарова, беседами по естествознанию на основе 2-й части пособия «Донья» Хади Максуди39. На съезде было предложено усилить светскую направленность образования, учитывать возрастные особенности учеников, привести содержание и качество оформления учебников в соответствии с познавательными возможностями и интересами детей. В частности, рекомендовалось значительно сократить часы на изучение основ ислама и увеличить количество уроков письма, ввести в качестве самостоятельного предмета рисование40. Участники съезда избрали комиссию для возбуждения ходатайства перед Бугурусланским уездным земским собранием об увеличении пособий для мусульманских начальных школ на приобретение учебных пособий и письменных принадлежностей, оборудование каждого мектебе партами, столом и двумя стульями, подписку на национальные газеты для русско-татарских школ и русских классов при медресе. В ее состав вошли имамы А.-Ф. Аширов, М. Вильданов, В. Ибрагимов, М. Каримов, А. Мазитов, Ш. Нагаев и А.-З. Фатхутдинов41. Несмотря на то, что решения Бугурусланского съезда встретили негативную оценку среди консервативно настроенного духовенства Самарской и соседних губерний, они способствовали дальнейшему реформированию системы мусульманского образования, его адаптации к меняющимся социально-экономическим, политическим и культурным условиям, запросам рынка труда. Именно благодаря хорошо поставленной организационно-методической работе, согласованной позиции духовенства и прихожан Бугурусланский уезд занял в Самарской губернии лидирующие позиции в области реформирования мусульманского образования. На 1 января 1913 г. уже 57,6 % мусульманских учебных заведений в Бугурусланском уезде были новометодными тогда, как в Ставропольском уезде – 2 %, в Бугульминском – 1,7 %, а в Бузулукском, Николаевском, Новоузенском и Самарском уездах реформированных школ не было вовсе42. Только за счет этого района общее количество джадидских училищ в Самарской губернии достигало 10,7 %. При этом в Бугурусланском уезде были сосредоточены 91,9 % новометодных школ региона. Таким образом, за сравнительно короткий по историческим меркам период времени Бугуруслан превратился из города с самым низким уровнем татарской грамотности в центр реформирования мусульманского образования губернского масштаба.

В 1906 г. прихожане Бугурусланской соборной мечети избрали особый попечительский совет в том же году ахун М.-Г. Х. Рахманкулов добился от уездного исправника разрешения на открытие при местном мектебе читальни, где прихожане могли знакомиться с книгами, газетами и журналами на татарском и русском языках. Ее заведующими были утверждены Мухаммедгали Хасанов и Закир Мазитов, «будучи нравственных качеств хороших, в религиозном фанатизме не замеченные, к младотурецкой партии не принадлежащие». Переводчиком для периодических осмотров литературы в читальне власти определили крестьянина деревни Старой Ермаковой Старо-Соснинский волости Бугурусланского уезда Мухаммедзакира Каримова, проживавшего в г. Бугуруслане43.

В том же 1914 г. городские мусульмане организовали музыкальную школу, которая первоначально размещалась в здании медресе, а потом была переведена в отдельную квартиру. Под руководством Мухтара Мустакимова 20 человек обучались здесь игре на мандолине, скрипке и гитаре44.

Пение и декламация стихов обогатили содержание традиционных религиозных праздников. Так, 24 января 1914 г. мусульманская община Бугуруслана торжественно отметила день рождения Пророка Мухаммада – Мавлид. На собрании в городской мечети мугаллимы и шакирды хором исполнили духовные песнопения в его честь, затем в медресе было прочитано стихотворение Сагита Рамиева «Пэйгамбэр» (Пророк), а от имени торговцев Г. Еремеева и З. Маджидова ученикам роздали памятные подарки. В школе для девочек мугаллима Гайша рассказала о жизни и пророческой миссии Мухаммада, а ученицы выступили со стихами. По случаю праздника все учащиеся приходских школ были отпущены на 10-дневные каникулы. Как отмечали прихожане, до этого дня не только дети, но и взрослые никогда не праздновали Мавлид с таким размахом. Они выразили сожаление, что в праздничных мероприятиях не участвовали многие приказчики, которых хозяева не отпустили с работы даже на час. Военнослужащие из числа мусульман также не получили увольнительные потому, что муллы своевременно не предупредили их командование о предстоящем празднике45.

Революционные потрясения и начавшаяся Гражданская война заставили ахуна Рахманкулова в мае 1919 г. сначала покинуть город с отступающими войсками Колчака, а затем эмигрировать в китайскую Маньчжурию46. В 1930 г. бугурусланская мечеть на Мещанской ул. (ныне Рабочей) была закрыта и приспособлена под школу47.

Основание города Бузулука связывают с легендой о бывшем на месте города татарского поселения Аулган. Бузулук был основан И.К. Кириловым в 1736 г. как Бузулукская крепость Самарской линии.

Фото 47. Бузулукская крепость Самарской линии

8 марта 1896 г. бузулукские мусульмане в количестве 127 старших домохозяев, глав семейств постановили приговор, которым ходатайствовали о разрешении открыть в городе молитвенный дом. 10 марта 1896 г. их доверенный, бузулукский мещанин Вали Вагапов подал в Самарское губернское правление пакет необходимых документов. Не дожидаясь решения по делу, мусульмане поспешили приобрести в городе здание для молитвенного дома. 9 мая 1896 г. была заключена купчая между дворянином, поручиком Николаем Эдуардовичем Свентицким и тетюшским мещанином, временным бузулукским купцом 2-й гильдии Гильманом Гимрановым. За 2000 руб. серебром торговец приобрел дворовое место в 1-й части г. Бузулука, по Ярмарочной улице, в 14-м квартале, № 263, шириной 17 и длиной в глубину двора 30 саженей со всеми находящимися на нем постройками: полукаменным 2-этажным домом, деревянным флигелем и различными хозяйственными службами. Первый полуподвальный этаж был предназначен для мусульманского училища (медресе), а на втором находился зал для богослужений. Одну из комнат отвели под квартиру приходского имама. Журнальным постановлением № 26 от 12 февраля 1897 г. Самарское губернское правление разрешило бузулукским мусульманам открыть в этом здании молитвенный дом48.

На крыше здания был устроен минарет с винтовой лестницей. В 1898 г. купец Г. Гимранов пожертвовал дворовой участок со всеми постройками в пользу мусульманской общины49.

Фото 48. Проект мусульманского молитвенного дома в г. Бузулуке. 1896–1898 гг.

Одновременно с разрешением на открытие молитвенного дома указом Самарского губернского правления от 19 февраля 1897 г. № 693 в званиях имам-хатыба и мударриса был утвержден избранный мусульманами Галиаскар Мугинутдинович Гафуров.

По данным Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г., мусульманская община Бузулука насчитывала уже 843 человека (468 мужчин и 375 женщин), что составляло 5,9 % от общей численности горожан. В ее составе абсолютно преобладали татары – 839 человек (99,5 % мусульман или 5,8 % городского населения, отмечены 2 казахов и 2 неизвестных (0,5 % и 0,1 %). Они были преимуществено наемными рабочими и поденщиками (25,3 %), извозчиками (18,4 %), торговцами (14 %), заключенными (9,9 %), работали на железной дороге (3,8 %), в сельском хозяйстве (2,4 %), получали доходы с капиталов и недвижимости (1,4 %), были заняты в общественном питании (1 %), строительстве (0,7 %), на военной службе (0,7 %), других сферах (4 %). По сословиям татарское и казахское населения города было представлено крестьянами (85,4 %) и мещанами (14,5 %), неизвестными (0,1 %)50. Уровень грамотности мусульманского населения на татарском языке составлял 21,9 % (24,8 % у мужчин и 18,4 % у женщин). С 90-х годов XIX века в Бузулуке действовало единственное на все уездные города губернии русско-татарское училище, причем из городской казны ежегодно выделялось 500 руб. на содержание его преподавателя51. Таким образом, муниципалитет уделял особое внимание мусульманам как важной части местного сообщества, способствовал языковой и культурной интеграции переселенцев в новых условиях.

1� ЦГИА РБ. Ф. И-295. Оп. 6. Д. 2381; Оп. 8. Д. 1316

2� Оренбургская газета. - 1908. - 4 марта

3� ГАОО. Ф. 44. Оп. 1. Д. 192. Л. 119-122

4� ГАОО. Ф. 11. Оп. 3. Д. 4199. Л. 445-446 об.

5� ГАОО. Ф. 11. Оп. 3. Д. 4223. Л. 82-83

6� ГАОО. Ф. 11. Оп. 1. Д. 938. Л. 15 об. - 16

7� ГАОО. Ф. 11. Оп. 2. Д. 3366. Л. 109

8� ГАОО. Ф. 44. Оп. 1. Д. 192. Л. 119-122

9� Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. Т. XXVIII. Оренбургская губерния. – СПб.: Издание Центр. стат. комитета МВД, 1904. – С. 56-57, 64-67

10� Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. Т. XXVIII. Оренбургская губерния. – СПб.: Издание Центр. стат. комитета МВД, 1904. – С. 134-135, 162-163

11� ГАОО. Ф. 11. Оп. 3. Д. 4225. Л. 305-306 об.

12� ГАОО. Ф. 11. Оп. 1. Д. 938. Л. 15 об. - 16

13� ГАОО. Ф. 11. Оп. 1. Д. 938. Л. 15 об. - 16

14� ГАОО. Ф. 44. Оп. 1. Д. 192. Л. 119-122

15� ГАОО. Ф. 11. Оп. 3. Д. 3439. Л. 67-67 об.; ЦГИА РБ. Ф. И-187. Оп. 1. Д. 412. Л. 40 об.; Ямаева Л. А. Мусульманский либерализм начала XX в. как общественно-политическое движение (по материалам Уфимской и Оренбургской губернии). – Уфа: Гилем, 2002. – С. 202-203, 283

16� Устав бесплатной народной библиотеки-читальни Илецкого Мусульманского Общества. – Оренбург: Типография М.-В. А. Хусаинова, 1913. – С. 3-12

17� ГАОО. Ф. 6. Оп. 12. Д. 2236. Л. 29-29 об.

18� ГАОО. Ф. 6. Оп. 12. Д. 2236. Л. 3-5

19� ЦГИА РБ. Ф. И-295. Оп. 3. Д. 7105. Л. 1-6 об.

20� Гани бай / Тоз. Б. Шараф. – Оренбург: ИЧП "Агентство "ПРЕССА", 1998. - Б. 40

21� ЦГИА РБ. Ф. И-295. Оп. 8. Д. 1316. Л. 52-53

22� РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 466. Л. 368

23� Памятная книжка и адрес-календарь Уральской области на 1909 г. – Уральск, 1908. – С. 226

24� ЦГИА РБ. Ф. И-295. Оп. 6. Д. 305. Л. 10-13

25� ЦГИА РБ. Ф. И-295. Оп. 2. Д. 8. Л. 605 об. - 606

26� Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Том LXXXVIII. Уральская область. – СПб., 1904. – С. 1, 46-49, 54-55, 98-101

27� ГАОО. Ф. 6. Оп. 6. Д. 12441. Л. 9-10; Государственный архив Самарской области (ГАСО). Ф. 1. Оп. 1. Д. 800. Л. 35;

28� ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 3152. Л. 156 об. - 157

29� Там же. Л. 13-14 об., 38-43 об., 49-50 об.

30� ЦГИА РБ. Ф. И-295. Оп. 3. Д. 9615. Л. 1-3

31� ЦГИА РБ. Ф. И-295. Оп. 3. Д. 11690. Л. 2-2 об., 5

32� ЦГИА РБ. Ф. И-295. Оп. 14. Д. 11. Л. 80 об. - 81

33� Список населенных мест Самарской губернии по сведениям 1889 г. / Сост. П. В. Кругликов. – Самара: Типография И. П. Новикова, 1890. – С. 22-27

34� Первая всеобщая перепись населения Российской империи. Т. XXXVI. Самарская губерния. – СПб.: Издание Центр. стат. комитета МВД, 1904. – С. 1-3, 70-71, 150-153, 186-187

35� ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4274

36� Гибадуллина Э. М. Мусульманские приходы в Самарской губернии во второй половине XIX – начале XX вв. – Нижний Новгород: ИД "Медина", 2008. – С. 159; Бугуруслан шахареннэн язалар // Вакыт. - 1908. – 13 ноября. - № 394

37� ЦГИА РБ. Ф. И-295. Оп. 6. Д. 360. Л. 1-1 об.

38� РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 466. Л. 286

39� РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 464. Л. 284-284 об.

40� Гибадуллина Э. М. Мусульманские приходы в Самарской губернии во второй половине XIX – начале XX вв. – Нижний Новгород: ИД "Медина", 2008. – С. 115; Мэктэп мэсьэлясе ва Бугуруслан съезды // Шура. – 1913. – Б. 23-25

41� РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 464. Л. 277-277 об., 283

42� РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 466. Л. 268-269 об.

43� Гибадуллина Э. М. Мусульманские приходы в Самарской губернии во второй половине XIX – начале XX вв. – Нижний Новгород: ИД "Медина", 2008. – С. 162; Бугурусланнан // Вакыт. – 1906. – 22 августа. - № 64

44� Гибадуллина Э. М. Мусульманские приходы в Самарской губернии во второй половине XIX – начале XX вв. – Нижний Новгород: ИД "Медина", 2008. – С. 162; Мохбирлярдэн // Вакыт. – 1914. – 12 января. - № 1388

45� Гибадуллина Э. М. Указ. соч. – С. 163; Маулид байрэме мэджлесляре // Вакыт. – 1914. – 1 февраля. - № 1405

46� Юнусова А. Б. Татаро-башкирская эмиграция на Дальнем Востоке: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://tatar-history.com/turk_migracion.htm, свободный

47� Гусева Ю. Н. Ислам в Самарской области. – М.: Логос, 2007. - С. 69

48� ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 4324. Л. 1-об, 12-13, 27-29 об., 33-38 об., 56-57

49� Гибадуллина Э. М. Мусульманские приходы в Самарской губернии во второй половине XIX – начале XX вв. / Отв. ред. Д. В. Мухетдинов. – Н. Новгород: ИД "Медина", 2008. - С. 156

50� Первая всеобщая перепись населения Российской империи. Т. XXXVI. Самарская губерния. – СПб.: Издание Центр. стат. комитета МВД, 1904. – С. 1-3, 72-73, 154-157, 188-189

51� Гибадуллина Э. М. Мусульманские приходы в Самарской губернии во второй половине XIX – начале XX вв. / Отв. ред. Д. В. Мухетдинов. – Н. Новгород: ИД "Медина", 2008. - С. 160