Памятка

по русскому языку

1 – выполни фонетический разбор;

2 – разбери слово по составу;

3 разбери слово как часть речи;

4 – разбери предложение.

Порядок разбора имён существительных как часть речи.

Задаю вопрос.

Ставлю слово в начальную форму (единственное число, вопрос кто? или что?).

Определяю часть речи.

Указываю постоянные признаки:

Указываю непостоянные признаки:

Образец записи:

Берёза – (что?), н. ф. берёза – сущ., неодуш., ж. р., ед. ч.

(Под) окном – (под чем?), н. ф. (что?) окно – сущ., неодуш., ср.р., в ед. ч.

Порядок разбора местоимения как часть речи.

Ставлю слово в начальную форму.

Устанавливаю, что это местоимение.

Указываю, что оно личное.

Определяю его признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица ед. ч.).

Образец записи:

(У) нас – н. ф. мы, мест., личное, 1-е лицо, мн. ч.

Порядок разбора имени прилагательного как часть речи.

Нахожу существительное, с которым связано прилагательное, и задаю от него вопрос.

Ставлю прилагательное в начальную форму (ед. число, муж. род).

Указываю часть речи.

Определяю род (в единственном числе).

Определяю число.

Образец записи:

Белая – гречиха (какая?) белая, н. ф. белый, прил., ж. р., ед. ч.

Разбор глагола как части речи.

Задаю вопрос.

Устанавливаю, что это глагол.

Ставлю глагол в неопределённую форму.

Определяю признаки глагола: время, число, род (в прошедшем времени).

Образец записи:

Плыла – (что делала?), глаг., неопр. ф. плыть, прош. вр., ед. ч., ж. р.

Доплеснуть – (что сделать?), глаг., в неопр. форме.

Порядок разбора предложения.

Называю, какое это предложение по цели высказывания. (Повествовательное, вопросительное, побудительное).

Называю, какое это предложение по интонации.

(Восклицательное, невосклицательное).

Подчёркиваю грамматическую основу подлежащее и сказуемое. (Определить, какой частью речи они выражены).

Определяю, простое это предложение или сложное.

(Простое предложение состоит из грамматической основы)

Указываю, распространённое оно или нераспространённое (для простого предложения).

Указываю однородные члены предложения (если есть).

Рисую схему.

Образец записи:

Над травой ярко запестрели головки цветов. (Повест., невоскл..прстое, распр.) [____ _____].

Вот и лёд на речке треснул, речка зашумела. (Повест., невоскл., сложное.)

Ломит он у дуба сук и в тугой сгибает лук. (Повест., невоск., простое, распр., с однород. чл.)

Фонетический разбор.

Фонетическая транскрипция.

Ударение, слоги.

Гласные звуки: ударные и безударные, какими буквами обозначены.

Согласные звуки: звонкие и глухие, парные или непарные; твёрдые и мягкие, парные или непарные; какими буквами обозначены.

Образец записи:

похо’д [пахот] – 2 слога

п – [п ] - согл., глух. парн., тв. парн.

о – [ а] - гласн., безуд.

х – [х ] - согл., глух. парн., тв. парн.

о – [о ] - гласн., уд.

д – [ т ] - согл., глух. парн., тв. парн.

______________________________

5 букв, 5 звуков

Звуки: [й' ], [ч’ ], [щ’ ] – всегда мягкие.

Звуки: [ж ], [ ш ], [ ц ] – всегда твёрдые.

Я - обозначает два звука [ й’ ] и [ а ]

Е - обозначает два звука [ й’ ] и [ э ]

Ё - обозначает два звука [ й’ ] и [о ]

Ю - обозначает два звука [ й’ ] и [ у ]

Омонимы – это слова, совпадающие по фонетическому оформлению, но различающиеся по значению (ключ – предмет, чем открывают и закрывают замок; ключ – бьющий из земли родник).

Синонимы – это слова, обозначающие одно и то же, но различны по своему звуковому составу (смелый – храбрый).

Антонимы – это слова с противоположными значениями (свет – тьма).

Второстепенные члены предложения.

Определение – это второстепенный член предложения, обозначающий признак предмета и отвечающий на вопросы, какой? который? чей?

Определение подчёркиваю волнистой линией.

Дополнение – это второстепенный член предложения, обозначающий предмет и отвечает на вопросы косвенных падежей.

Дополнение подчёркивают прерывистой линией ------------------

Обстоя́тельство ― второстепенный член предложения, зависящий от сказуемого и обозначающий признак действия или признак другого признака.

Обстоятельство подчёркивают прерывистой линией с точкой _ . _ . _ . _ . _ . _

Обстоятельства образа действия отвечают на вопросы как? каким образом? каким способом?

Обстоятельства меры отвечают на вопросы сколько? сколько раз? как много? как долго?

Обстоятельства степени отвечают на вопросы в какой степени? до какой степени? как?

Обстоятельства места отвечают на вопросы где? куда? откуда?

Обстоятельства времени отвечают на вопросы когда? с каких пор? до каких пор?

Обстоятельства причины отвечают на вопросы почему? отчего? из-за чего? по какой причине?

Обстоятельства цели отвечают на вопросы зачем? для чего? с какой целью? для какой цели?

Обстоятельства условия отвечают на вопросы при каком условии? в каком случае?

Правописание падежных окончаний имён существительных.

Выпиши существительное. Поставь его в начальную форму. Определи тип склонения и падеж. Выдели окончание и проверь с помощью слов-помощников. На опушке – опушка, 1 скл. П.п. (на земле).

| 1 склонение | 2 склонение | 3 склонение |

| Ж.р. и м.р. -а, -я Дядя , папа , поляна , земля | М.р. - Ср.р. –о, -е Поле, село, конь дом | Ж.р. – (с Ь на конце) Мышь, степь |

Склонение имен существительных

| Падеж | вопрос | 1 скл. | 2 скл. | 3 скл. |

| И.п. | Кто? Что? | -а, -я | -0, -о, -е | Ь0 |

| Р.п. | Кого? Чего? | -ы, -и | -а, -я | -и |

| Д.п. | Кому? Чему? | -е | -у, -ю | -и |

| В.п. | Кого? Что? | -у, -ю | -а, -я -о, -е, -0 | Ь0 |

| Т.п. | Кем? Чем? | -ой, -ей | -ом, -ем | ью |

| П.п. | О ком? О чём? | -е | -е | -и |

Безударные окончания имён прилагательных.

Выпиши прилагательное с существительным, к которому оно относится. Запиши вопрос. В (каком?) тёмном лесу, (какая?) зимняя дальняя дорога, (какого?) ясного синего неба.

Как определить спряжение глагола с безударным личным окончанием: Что такое спряжение глагола?

Спряжением называется изменение глагола по лицам и числам. Как это выглядит на практике?

Лицо и число глагола можно определить, если поставить к нему одно из подходящих по смыслу личных местоимений.

Вспомним эти местоимения:

Так, к глаголу идёшь можно подставить местоимение ты: (ты) идёшь — значит, это глагол 2 лица единственного числа. А к глаголу поём подставляется местоимение мы — это глагол 1 лица множественного числа. (Они) клеят — 3 лицо множественного числа, (я) рассказываю — 1 лицо единственного числа и т.д.

Теперь научимся спрягать глаголы (то есть изменять их по лицам и числам).

Окончания глаголов первого, второго и третьего лица называются личными. То же название имеют и формы глаголов, образовавшиеся при спряжении.

Кстати, окончания глаголов мы выделили не случайно. В русском языке огромное количество разных глаголов. Но почти все они по своим личным окончаниям делятся всего на два типа.

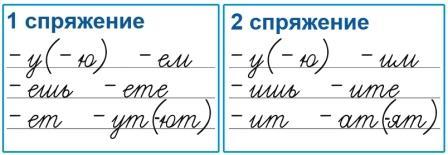

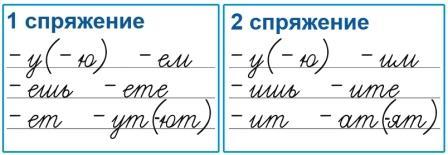

Первый тип глаголов (то есть глаголы первого спряжения) имеет личные окончания:

-у (или -ю), -ем, -ешь, -ете, -ет, -ут (или -ют).

Окончания глаголов второго типа (то есть глаголов второго спряжения):

—у(или -ю), -им, -ишь, -ите, -ит, -ат (или -ят).

Личные окончания глаголов первого и второго спряжения нужно запомнить!

Как определить спряжение глагола?

Чтобы определить спряжение глагола, прежде всего, поставим его в неопределённую форму.

Ко второму спряжению относятся:

— все глаголы, оканчивающиеся в инфинитиве на -ИТЬ, кроме трёх — брить, стелить;

— 11 глаголов-исключений, которые оканчиваются на -ЕТЬ и -АТЬ (их нужно запомнить!) — 7 глаголов на -ЕТЬ:

4 глагола на -АТЬ:

К первому спряжению относятся

все остальные глаголы, включая глаголы-исключения брить, стелить.

Примечание. Этот способ определения спряжения подходит только для глаголов, у которых на личное окончание не падает ударение.

Спряжение глаголов с ударными личными окончаниями определяется по самим окончаниям, а не по неопределённой форме!

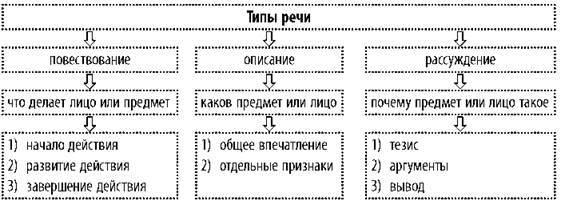

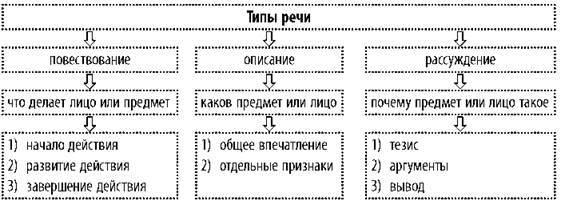

Типы текстов

Текст – повествование:

говорится о действиях предметов, о последовательных событиях;

действия сменяют друг друга, как кадры фильма, их нельзя увидеть все вместе;

можно поставить вопросы: что происходит сначала, потом и в конце?

Текст – описание:

говорится о признаках предмета или явления;

все признаки можно увидеть одновременно;

можно поставить вопрос: какой предмет?

Текст – рассуждение:

говорится о причинах явлений;

их нельзя увидеть, но можно понять;

можно поставить вопрос: почему это так?

Разряды имён прилагательных

| разряды признаки | качественные | относительные | притяжательные |

| значение | Выражают: внутренние качества человека (добрый, умный); физические качества людей и животных (молодой); форму предметов (круглый); размер (большой); вкусовые качества (сладкий). | Определяют признак предмета через отношение: материал, из которого сделан предмет (деревянный); к месту нахождения предмета (сельский, пришкольный); ко времени существования предмета (вечерний, весенний); к лицу (студенческий, родительский, детский) | Обозначают принадлежность предмета какому-либо лицу или животному (мамин, дедов, ребячий, заячий, куриный) |

| вопросы | какой? какая? какое? какие? | чей? чья? чьё? чьи? |

| изменяются | по родам, числам, падежам |

| степени сравнения | легче самый лёгкий, легчайший | ---- | ---- |

| краткая форма | лёгок | ---- | ---- |

| антонимы | тяжёлый | ---- | ---- |

ОРФОГРАММЫ КОРНЯ

БЕЗУДАРНАЯ ГЛАСНАЯ В КОРНЕ СЛОВА

Правило: чтобы проверить безударную гласную в корне слова, надо изменить слово так, чтобы безударная гласная стала ударной.

снег – снежинка

стороны, сторонка – сторона

ПАРНАЯ СОГЛАСНАЯ В КОРНЕ СЛОВА

Правило: чтобы проверить парную согласную в корне слова, надо изменить слово так, чтобы после согласной стояла гласная.

трава – травка

медведи – медведь

НЕПРОИЗНОСИМАЯ СОГЛАСНАЯ В КОРНЕ СЛОВА

Правило: чтобы проверить непроизносимый согласный в корне слова, надо изменить слово так, чтобы этот согласный звук произносился чётко.

сердечный – сердце

радость – радостный

солнышко – солнце

СОСТАВ СЛОВА

ОКОНЧАНИЕ – это изменяемая часть слова.

Правило: чтобы выделить окончание, надо изменить форму слова.

друг – другу, друга, другом, о друге

умный – умная, умную, умные, умное

пришёл – пришла, пришло, пришли

ОСНОВА СЛОВА - это всё слово без окончания.

незабудка, прелестный, убегает

КОРЕНЬ – это общая часть однокоренных слов.

Правило: чтобы выделить корень, надо подобрать родственные слова.

опоздать - поздний, опоздание

книга – книжный, книголюб

ПРИСТАВКА – это часть слова, которая находится перед корнем и служит для образования новых слов.

Правило: чтобы найти приставку, надо подобрать однокоренные слова с другой приставкой или без приставки.

выход – вход, уход, приход, ходит

СУФФИКС – это часть слова, которая находится между корнем и окончанием и служит для образования новых слов.

Правило: чтобы найти суффикс, надо сначала отметить в слове окончание и корень.

котёнок – окончание нулевое, корень – кот, значит суффикс – ёнок.