ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА

Решение психологических задач

Задача № 1

Валя (2;3;) бросает в лужу камень. Летят брызги. Валя радостно размахивает руками, кричит: «Бизь, бизь!». Хочет достать брошенный в лужу камень - не может. Обходит лужу, но с другой стороны тоже не достает. Стать ногами в воду не может - мама не разрешает. Девочка берет лежащую рядом палку - достает ею до камня, пытается его подвинуть себе. Но камень тяжелый, не сдвигается с места. Отбрасывает палку. Наклоняется, опираясь на руки и ноги, переставляет руки в воде и достает камень руками, ноги при этом остаются на сухом месте. Продолжает опять бросать камни.

Проанализируйте описанную ситуацию наблюдения за ребенком раннего возраста. Укажите, какие связи и отношения между предметами и явлениями выделяет ребенок. В какой форме представлены эти связи и отношения?

Какой вид мышления описан в этой ситуации? Выделите закономерности развития мышления у ребенка. Опишите ситуации обыденной жизни у детей, в которых проявляется детское мышление.

РЕШЕНИЕ: В процессе манипулятивной деятельности перед ребенком раскрываются связи между предметами, формируются опосредованные действия. Исследуя развитие мышления ребенка, Ж. Пиаже, Л. А. Венгер, С. Л. Новоселова, В. С. Мухина, А. В. Запорожец отмечают, что решение задач путем внешних проб (наглядно-действенного мышления) в дальнейшем заменяется их решением во внутреннем плане, на основе оперирования образами (наглядно-образного мышления).

В раннем возрасте мыслительная деятельность возникает и функционирует в процессе овладения ребенком предметными действиями. Ребенок учится самостоятельно устанавливать связи между предметами, явлениями, действиями. Мыслительные задачи решаются с помощью практических действий с предметами, т.е. с помощью наглядно-действенного мышления. У ребенка начинают складываться мыслительные операции – сравнение и обобщение. Происходит соединение линий развития мышления и речи, речь включается в процесс решения мыслительной задачи, закладываются предпосылки наглядно-образного мышления – складывание представлений о результате и условиях действия

В этой ситуации у ребенка раннего возраста лишь наглядно-действенное мышление или «сенсорномоторный интеллект». Умственное развитие преддошкольника происходит в связи с овладением предметно-орудийной деятельностью (а позднее – элементарными формами игры и рисования) и речью.

Теория П.Гальперина, ярко выражает закономерности развития мышления у детей дошкольного возраста. Он выделял пять стадий:

-формирование ориентира-основы будущего действия;

-умственное действие через практическое освоение;

-мышление в психологии освоение заданного действия без использования предмета;

-отказ от внешней речи; действие переходит из сферы сознания в область умений и навыков.

Все действие просчитывается внутри. Если на ранних стадиях развитие мышления больше связано с предметной деятельностью, то впоследствии оно преобразуется. Ребенку не нужны предметы, чтобы оперировать ими для формирования суждений. Действие преобразуется с возрастом по следующим параметрам: уровень выполнения; степень обобщения; полнота выполняемых операций; уровень усвоения действий или знаний. Обретение логических навыков и совершенствование речи требует специальных занятий. В то время как основные мыслительные действия формируются самостоятельно. Если мозгу не давать почву для развития, то мышление способно упрощаться. Очевидно, что основные этапы роста мыслительных процессов происходят в детском возрасте. После 15 лет человек уже оперирует всем арсеналом инструментов, которые предусматривает психический процесс. На каждой стадии требуется предоставить возможность ребенку самостоятельно действовать, чтобы он приобретал ценный опыт. Для этого его окружающая среда должна быть наполнена нужными по возрасту предметами, игрушками или книгами.

Задача № 2

В исследовании Фолькельта грудным детям предъявляли 4 молочные бутылки, различные по форме, но совершенно одинаковые в отношении остальных качеств. При этом только одна соска из 4-х, одетых на бутылочки, была с дырочкой и тем самым давала возможность получить молоко. В результате 2/3 из 29 исследованных детей в возрасте от 5 до 12 мес. научились выбирать бутылочку той формы, соска которой пропускала молоко. Дети уверенно выбирали свою бутылочку из 2-х и даже целой серии бутылочек.

В критических опытах "своя" бутылочка вообще не помещалась в поле зрения ребенка. Поведение ребенка производило впечатление поведения взрослого: ему, казалось, не хватало его бутылочки, он как будто искал ее (разочарованная заторможенность всех движений, взгляд блуждает, рука не порывается схватить).

Чем можно объяснить поведение ребенка в критических опытах?

Какой из компонентов отражения действительности играет решающую роль в дифференцировке формы: эмоциональный или интеллектуальный? Почему?

РЕШЕНИЕ: Восприятие младенца, как и моторика, характеризуются изначальной целостностью. И путь их развития также лежит от восприятия целого к восприятию частей, от восприятия ситуации к восприятию отдельных моментов.

Этот структурный, целостный характер, отличающий одинаково сенсорный и моторный процессы, позволяет нам прийти к объяснению той связи, которая объединяет сенсорные и моторные процессы. Они связаны между собой структурно. Это надо понимать так, что восприятия и действие первоначально представляют собой единый, нерасчлененный структурный процесс, где действие является динамическим продолжением восприятия, с которым оно объединено в общую структуру. В восприятии и в действии обнаруживаются, как в двух несамостоятельных частях, законы общего построения единой структуры. Между ними имеется внутренняя, существенная, осмысленная структурная связь. Как для сенсорного, так и для моторного процесса одинаково существенно возникновение структуры, единой для них обоих. Но образование структур есть функция центрального аппарата. Таким центральным процессом, связывающим сенсорные и моторные функции и приводящим к образованию единой центральной структуры, является в младенческом возрасте побуждение, потребность, или, шире говоря, аффект. Восприятие и действие связаны через аффект. Это объясняет самое существенное в проблеме единства сенсомоторных процессов и дает ключ к уразумению их развития. В процессе целостного переживания, связанного с питанием из бутылочки определенной формы, у грудного ребенка возникает чрезвычайно прочная связь между качеством привлекающего раздражителя и переживаемым наслаждением (т. е. самыми жизненно важными качествами, так как основным продуктом питания грудного ребенка является молоко), с одной стороны, и комплексными качествами, соответствующими определенной форме бутылочки,— с другой. Как то, так и другое образует еще очень нерасчлененное, диффузное чувство, несмотря на раздельность этих качеств с точки зрения взрослого.

Лишь подобное взаимное слияние обеих сторон одного и того же переживания, соответствующих в примитивном сознании схватыванию формы и принятию молока, делает возможным доказательство того, что грудной ребенок умеет различать форму.

Возникновение связи между восприятием определенной формы и действием определенного рода возможно только в том случае, если у ребенка эти процессы входят в одну и ту же единую, нерасчлененную структуру аффективно окрашенной потребности.

Задача № 3

Если натянуть перед ребенком три нитки, к одной из которых прикреплен привлекающий внимание предмет, ребенок без труда схватывает нужную нитку и притягивает ее к себе. Если отвести нитку, к которой прикреплен предмет, в сторону, то ребенок не в состоянии выделить нужный конец и тянет за ту нитку, которая пространственно расположена ближе к нему.

О каком возрасте идет речь?

В чем специфика интеллекта ребенка в этом возрасте?

РЕШЕНИЕ: В эксперименте участвовал ребенок 2-2.5 лет.

Специфика интеллекта ребенка в этом возрасте в том, что конкретная практическая деятельность протекает в пределах наглядного поля и целиком подчиняется законам непосредственного наглядного восприятия у маленького ребенка. Однако у него она очень скоро начинает определяться общением со взрослыми, а затем приобретает сложный, специфически человеческий характер, включая в свой состав новые формы речевого анализа и речевого планирования интеллектуальной деятельности. Полную зависимость сложного «интеллектуального» действия от непосредственного зрительного восприятия можно наблюдать только у ребенка 2-2,5 лет. С развитием ребенка непосредственный сенсомоторный характер действий меняется, выделяется специальная фаза предварительной ориентировки в ситуации. Ребенок начинает решать предложенную ему практическую задачу, сначала осматривает ситуацию, чтобы в дальнейшем подчинить свои действия плану, выработанному в процессе предварительной ориентировки.

Такое выделение стадии предварительной ориентировки в задаче существенно повышает успешность ее решения.

.

Задача № 4

-

Жаклин (0; 7; 28) пробует взять целлулоидную утку, лежащую поверх ее одеяла. Она уже почти схватила ее, но сильно задвигалась, и утка медленно соскользнула с одеяла позади нее. Она упала совсем рядом с ее рукой, но была прикрыта складкой простыни. Жаклин глазами проследила движение утки, она даже повторила его своей вытянутой ручкой. Но как только утка скрылась с ее глаз, все кончилось! Ей не пришло в голову поискать за складками простыни, что было бы очень легко сделать (она механически мяла ее в руках, не совершая никаких поисковых движений).

-

Я вытираю хрустальные рюмки Они блестят, переливаются. Валя (0; 8; 6) сидит у бабушки на руках, замечает рюмки и сосредоточенно тянется к ним, издавая звуки. Я даю ей рюмку. Она берет ее и тянет в рот. Забираю рюмку и прячу ее под полотенце. Валюша следит за ней и видит, как она исчезает. Тянется к полотенцу, беспокойно оглядывается по сторонам, начинает пищать.

Дайте психологическое объяснение вышеописанному поведению детей.

Какое психическое качество определяет это поведение?

РЕШЕНИЕ: Наиболее явно внимание ребенка к свойствам предметов обнаруживается к концу года, когда он пытается применять усвоенные действия к разнообразным предметам, имеющим сходные свойства (толкает палочкой шарик, колесико, мяч). Постепенно за меняющимися впечатлениями для ребенка начинают выступать предметы как нечто, постоянно существующее в окружающем его пространстве и имеющее определенные, неизменяющиеся свойства. Показателем первоначального отсутствия у детей представления о постоянных предметах служит то, что предмет, исчезнувший из поля зрения шести-, семимесячного ребенка, как бы перестает существовать для него вообще, ребенок его не ищет.

Получаемые впечатления превращаются в образы восприятия, отображающие устойчивые свойства предметов, с которыми ребенок знакомится в своих действиях. Это создает почву для использования таких свойств при решении возникающих перед ребенком новых задач — для элементарных форм мышления. В последние месяцы первого года жизни дети уже способны выполнять действия, основанные на установлении простейших связей и отношений между предметами и их свойствами, т. е. мыслительные действия.

Задача № 5

1. Кирилл (1; 9; 4) любое отверстие или маленькую щель называет «яма». Так «яма» - это полость высокого кувшина, пространство между стулом, стоящим близко к стене, просвет между рукой и торсом.

-

Женя (1; 10; 17) слово «клиська» - крышка, говорит давно и усвоил, что это вещь, служащая для покрытия, поэтому правильно называет: круглую железную крышку от железной печки, стеклянную четырехугольную с клетчатым узором от чернильницы, крышку от самовара и половину деревянного яйца и т.д.

Проанализируйте особенности ранних детских обобщений.

На какие признаки предметов и явлений ориентируются дети?

РЕШЕНИЕ: Особенности ранних детских обобщений проходит три основные ступени:

1 ступень - характерны ранние наглядные обобщения, при которых предметы группируются по наиболее ярким, выделяющимся признакам (чаще всего цвет или размер). На этой стадии ребенок еще не владеет предметными действиями.

2 ступень - ребенок на основе своих действий начинает выделять отдельные предметы, объединяя их зрительные и осязательные образы в единое представление. При этом все признаки предметов (и случайные, и существенные) для него равнозначны, ребенок не отделяет еще основные, устойчивые признаки от вторичных, изменчивых.

3 ступень - начитают формироваться общие понятия. Ребенок вычленяет из всех признаков предметов существенные и постоянные, к которым относятся прежде всего общественная функция предмета и способ действия с ним.

Таким образом, при усвоении предметных действий, главным образом орудийных, в предметах выделяются наиболее общие и постоянные признаки, что приводит к формированию обобщений, приобретающих характер понятий.

Задача № 6

Я поставила табуретку возле шкафчика, чтобы Валя (1; 1; 24) не смогла в него залезть. Валя подползла к табуретке и стола ее обползать, потом села на пол и случайно отодвинула табуретку, освободив себе проход к заветному шкафчику. Залезла в него, вытащила посуду. Я закрыла шкафчик и вновь поставила табуретку возле него. Валя встала у табуретки и принялась тянуть ее в сторону. Но вдруг упала вместе с табуреткой. Не плача, встала с пола и направилась к шкафу.

Мила(1; 8; 11) закатила мячик под диван, требует его достать. Я говорю ей : «Нужна палочка, пойди возьми в другой комнате». Мила направляется туда, но по дороге ее взгляд падает на игрушечную трубу (труба мало похожа на палочку). «О, вот палочка!» - радостно восклицает Мила. Начинает этой «палочкой» доставать мячик.

Проанализируйте описанные ситуации наблюдений за детьми раннего возраста. Укажите, какие связи и отношения между предметами и явлениями выделяет ребенок. В какой форме представлены эти связи и отношения?

Какой вид мышления описан в этих ситуациях? Выделите закономерности развития мышления у детей. Опишите ситуации обыденной жизни у детей, в которых проявляется детское мышление.

РЕШЕНИЕ: Здесь фигурирует наглядно-действенное мышление, которое подразумевает оперирование образами, проведение различных операций (мыслительных) с опорой на представления. Детям дошкольного возраста (до 5,5 - 6 лет) доступен именно данный тип мышления. Они еще не способны мыслить абстрактно (символами), отвлекаясь от реальности, наглядного образа. Поэтому усилия здесь должны быть сосредоточены на формировании у детей умения создавать в голове различные образы, т. е. визуализировать.

Задача № 7

Дети рассматривают изображение на рисунках.

ЛЕНА: На рисунке изображены мальчики, девочки, река, мяч.

ЖЕНЯ: Одни мальчики купаются. Другие играют в мяч, с ними играет девочка.

МИТЯ: Был жаркий день. Дети пошли на речку. Вася, Миша уже купаются, а Ваня, Саша и Лена играют в мяч.

Как развивается восприятие рисунка в дошкольном возрасте?

По приведенным высказываниям определите умственный возраст детей.

РЕШЕНИЕ: В развитии восприятия рисунка детьми дошкольного возраста обычно выделяются следующие стадии:

- перечисление (ребенок называет отдельные предметы);

- описание (ребенок описывает предметы, у него развивается умение правильно соотносить рисунок с действительностью);

- истолкование (у ребенка совершенствуется интерпретация рисунка).

При восприятии дошкольником рисунка многое зависит не только от возраста ребенка, но и от его психического развития. В приведенных примерах Лене – 3 года (стадия перечисления); Жене – 5 (стадия описания); Мите – 6–7 (стадия истолкования).

Задача № 8

В исследовании А.М.Леушиной приведена запись высказывания ребенка:

Галя В. (3г.4м.). "Там было на улице далеко флаг. Там было вода. Там мокро. Мы шли там с мамой. Там было мокро. Они хотели домой идти, а дождик капает. Потому что он кушать хочет, гости... Еще расскажу. Он хотел вот записать, а сам не нашел."

Расшифровка в итоге опроса: " Мы - это Галя, ее мама и маленький братик на руках у мамы. Все они ходили смотреть на демонстрацию, но начал моросить дождик, было сыро. Мама быстро вернулась с детьми домой, уговаривая Галю , что дома их ждут гости и Володя кушать хочет."

Все ли дети данного возраста аналогичным образом строят свой рассказ? Почему?

Дайте характеристику возрастных особенностей речи детей четвертого года жизни.

РЕШЕНИЕ: Почти все дети данного возраста аналогичным образом строят свой рассказ. Развитие связной речи имеет огромное значение. Связной, называется та речь, которая отражает в речевом плане все структурные, существенные связи своего предмета и его содержания. Связность означает адекватность речевого оформления мысли говорящего или пишущего с точки зрения ее понятности для слушателя или читателя. Речь маленького ребенка отличается в более или менее значительным обратным свойством: чтобы ее понять нужно учитывать ту конкретную ситуацию, в которой находится ребенок и к которой относится речь. Содержание становится нам понятным лишь зная конкретную ситуацию, обстановку, поэтому данная речь получила название ситуативной. Когда ребенок полностью овладеет ситуативной речью, он перейдет к усвоению контекстной речи. Эти виды речи у ребенка, да и взрослых сосуществуют, причем ребенок, как и взрослый, будет пользоваться то контекстной, то ситуативной, в зависимости от ситуации, от содержания, которое нам необходимо сообщить, и характера самого общения. Ситуативность всегда присутствует в речи ребенка, проявляется в различных формах. Так дети очень часто опускают подразумеваемое ими подлежащие или заменяют по большей степени его местоимениями. Тогда речь будет "пестреть" словами "он", "она", "они". Причем детки не указывают, к какому контексту оно будет относиться. Сплошные местоимения будут стоять в одном предложении, но относиться к разным предметам, субъектам. Точно так же речь изобилует наречиями, например, "там", "здесь" без указание на само то место, обстоятельство, где именно это все произошло.

В качестве характеристики предмета ребенок сплошь и рядом фигурирует словом "такой", причем содержание поясняется наглядным показом: ручонками, с большой экспрессией, демонстрацией, такой ли большой или маленький ребенок. Какой он не сказано, только показано в лучшем случае. Чтобы понять речь ребенка недостаточно одного речевого контекста, ее можно с легкостью восстановить, лишь учтя конкретную ситуацию, в которой собственно и находился ребенок. Характерной особенностью такой ситуативной речи является то, что она больше выражается, чем высказывается. Сопутствующая речи мимика и пантомимика, жесты, интонации, усиливающие повторения, инверсии и другие средства выразительности, которыми ребенок пользуется, конечно, непроизвольно, но сравнительно очень хорошо, часто значительно превышает то, что заключено в значении его слов.

На четвертом году жизни у детей заметно улучшается произношение, речь становится более отчетливой. Дети хорошо знают и правильно называют предметы ближайшего окружения: названия игрушек, посуды, одежды, мебели. Шире используют, кроме существительных и глаголов, другие части речи: прилагательные, наречия, предлоги. Появляются зачатки монологической речи. В речи преобладают простые, но уже распространенные предложения, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения дети употребляют, но очень редко. Инициатива к общению все чаще и чаще исходит от ребенка. Четырехлетние дети не могут самостоятельно вычленить в слове звуки, но они легко подмечают неточности звучания слов в речи сверстников.

Задача № 9

Пример из дневника матери.

Наташе 2г.4м. Сегодня я спросила Наташу: "что такое мама?" Она посмотрела на меня, залилась смехом и, тыча в меня пальчиком повторяла: "Вот мама, вот мама." Тогда я сказала: "А вот приедет другая девочка, у которой нет мамы, и спросит тебя, что такое мама, как ты ей объяснишь?" Наташа смотрит с недоумением и говорит: "Мама - вот мама", - показывая на меня.

3г.5м. Я задавала Наташе вопрос, как объяснить, что такое мама. Не задумываясь она сказала: "Мама - это ты, Анна Петровна, у нее девочка - это я".

4г.4м. На вопрос, что такое мама, Наташа ответила: "Мама - это никогда не стирает, все пишет".

5л.6м. Сегодня я спросила Наташу, что такое мама. "Мать?" - переспросила она и ответила: "Мать - это женщина, которая рожает детей." Тогда я спросила: "Имеет детей или рожает?" "Нет, - уверенно ответила она, - рожает, а не имеет. Можно иметь чужих детей. Вот Эмма имеет меня, а она не мать. Мать - кто рожает детей."

О развитии каких психических функций можно судить на основе приведенных высказываний девочки. По каким признакам эти функции можно опознать.

РЕШЕНИЕ: В данном примере речь идет о такой психической функции, как мышление.

Ребенок в дошкольном возрасте начинает подмечать относительность некоторых свойств и положений — момент очень существенный в развитии мышления. В этом отношении можно констатировать, однако, значительные индивидуальные различия и большую зависимость от того, насколько близка ребенку соответствующая сфера отношений.

Задача № 10

Девочку оставили присмотреть за ребенком (1г) и сказали смотреть, чтобы тот не упал с дивана. Через 5 минут девочка приходит и говорит : «Все. Уже упала.»

Определите приблизительный возраст ребенка.

Проанализируйте, какие особенности психического развития ребенка проявились в данной ситуации.

РЕШЕНИЕ: Приблизительный возраст ребенка в данном примере 3-4 года

Происходит дальнейшее развитие всех психических процессов. Внимание остается непроизвольным. Ребенок 3-4 лет может удерживать его 10-15 минут, но если занятие, которым увлечен малыш, достаточно интересное для него, он может уделить ему гораздо больше времени. Память в младшем дошкольном возрасте также непроизвольная. Ребенок запоминает только то, что имеет яркую эмоциональную окраску, причем как положительных, так и отрицательных моментов. Мышление в начале четвертого года жизни остается наглядно-действенным, но к четырем годам начинает формироваться наглядно-образное мышление. Ребенок уже пытается анализировать, сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, находить отличия между предметами, делать простейшие выводы.

Продолжает активно развиваться речь. Трехлетний малыш может говорить фразами и предложениями, умеет выражать словами свои желания, мысли и чувства. В три года малыш должен уметь называть свое имя и возраст. Ребенок способен воспринимать короткие рассказы без картинок. Малыш интересуется значением различных слов, развивается словарный запас ребенка. К четырехлетнему возрасту велика потребность ребенка в общении со сверстниками. В этом возрасте ребенок уже может вести непринужденную беседу, рассказывать о простых событиях, пересказывать короткие тексты. Начинает развиваться воображение. Ребенок способен заменить недостающий предмет предметами-заменителями, например, ложку может заменить палочкой, тарелку — баночкой.

Так и в данном примере для ребенка занятие по присмотру за младшим ребенком не вызвало особого интереса, тем самым девочка «особым образом» отозвала мать.

Задача № 11

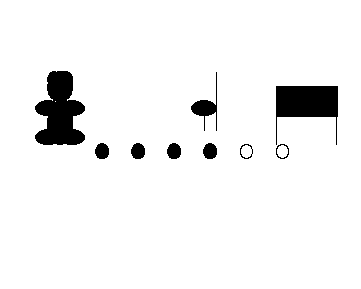

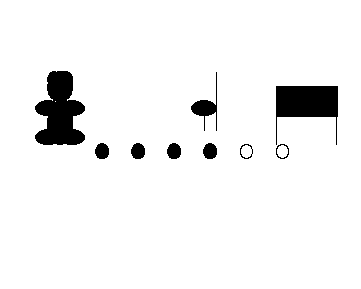

При изучении особенностей детского мышления проверялось умение выполнять в уме операцию "включения". Использовался следующий материал: на одной линии располагались игрушечный медвежонок, игрушечные стол и стул. Четыре кружка, названные "шагами" , отделяли медведя от стула и еще два располагались между стулом и столом (см. рисунок). Четыре шага до стола были красного цвета, а два остальных - белого. Ребенку говорили, что медвежонок ходит по этим "шагам" к стулу и столу.

Ниже приводятся формулировки вопросов и количество правильных ответов в %.

1 вопрос: "Чего больше - красных "шагов" до стула или "шагов" до стола?" - 38%

2 вопрос: "Чего больше - "шагов" до стула или "шагов" до стола?" - 66%

3 вопрос: "Куда медвежонку дальше идти - к стулу или к столу?" - 72%

После третьего вопроса повторили первый и второй, и количество правильных ответов увеличилось на 1-ый вопрос - 53%, на 2-ой - 88%.

Какими особенностями детского мышления можно объяснить разные результаты?

Какова роль воспитателя в развитии мышления дошкольников?

РЕШЕНИЕ: В этом эксперименте присутствуют перцептивные различия, но одна форма вопроса указывает на эти различия, а другая- нет, поэтому здесь важна роль воспитателя в развитии мышления дошкольников. Занятия и игры направленные на их тренировку, обеспечат не только интеллектуальное развитие дошкольника, но гармоничное формирование личности подрастающего ребёнка в целом, ведь именно развитое мышление отличает человека в ряду других живых существ.

Задача № 12

Папа задал шестилетнему Юре такую задачу: "Коля старше Сережи, а Сережа старше Васи. Кто из мальчиков самый младший?"

Юра несколько раз повторил задачу и никак не мог ее решить. Тогда он взял три спички, отломил от двух из них по куску разной величины и с помощью этих спичек правильно и быстро решил задачу.

Почему для решения этой задачи Юре понадобились спички?

О каких особенностях умственных действий ребенка этот пример?

Решение: Потому, что это наглядно. Желательно чтобы при решении любой содержательной задачи у ребенка возникали правильные ассоциативные образы.

Речевое развитие ребенка в 6 лет позволяет ему свободно общаться со взрослыми. Он может вести содержательные диалоги и длинные монологи. Пересказывает содержание прочитанной книги, описывает картинки. Пока что дети обращают внимание на основные детали, опуская второстепенные, поэтому в решении логических задач еще следует использовать наглядный метод.

Задача № 13

Материал: картинки с изображением тюльпанов и ландышей (6 тюльпанов и два ландыша). Ребенку предлагалось посмотреть на картинки и сказать: "Чего больше цветов или ландышей?"

Предлагалось словесное описание без наглядной опоры. "Послушай и скажи, кто из сестер был прав. Брат говорит сестрам: "Некоторые цветы в моем букете желтые, что это значит?" - "Ну тогда все цветы желтые", - говорит первая сестра. Вторая говорит: "Только часть желтых", а третья: "Никакие не желтые, нет желтых". Кто из сестер прав?"

В каком возрасте дети могут решить предложенные задачи?

Как развивать логическое мышление дошкольников?

РЕШЕНИЕ: Еще в раннем детстве закладываются основы развития логического мышления ребенка. Мышление, как известно, представляет собой процесс познания и осознания мира.

Обсуждать с ребенком различные свойства предмета, помочь ему понять, какие из них являются главными, а какие второстепенными. Поощрять неожиданные ответы малыша, позволяющие увидеть предмет с другой стороны. Помнить, что занятия с ребенком должны проходить при хорошем эмоциональном настрое. Это сделает восприятие материала более эффективным. Если ребенок испытывает трудности, помочь ему, объяснить задание, проверить правильность его выполнения.

В основу развивающих игр положены два принципа обучения – это «от простого к сложному» и «самостоятельно по способностям». Это позволяет разрешить в игре сразу несколько проблем, связанных с развитием способностей:

Во-первых, развивающие игры могут дать пищу для ума с самого раннего возраста.

Во-вторых, их задания – ступеньки всегда создают условия для опережения развития способностей.

В-третьих, поднимаясь, каждый раз самостоятельно до своего потолка, ребенок развивается наиболее успешно.

В- четвертых, развивающие игры могут быть очень разнообразны по своему содержанию, а кроме того, как и любые игры, не терпят принуждения и создают атмосферу свободного и радостного творчества.

В-пятых, играя в эти игры со своими детишками, папы и мамы незаметно для себя приобретают очень важное умение – сдерживаться, не мешать ребенку, самому размышлять и принимать решения, не делать за него то, что он может и должен сделать сам.

Этот путь более всего способствует развитию самостоятельности мышления, самоконтроля и логической интуиции.

Овладение формами мышления способствует умственному развитию необходимого для перехода к школьному обучению.

Опираясь на исследования современных авторов, развитие логического мышления через дидактические игры решила проводить по следующим направлениям:

- развитие и совершенствование мыслительных операций в специально – организованной деятельности;

- использование дидактических игр на развитие логического мышления;

- развитие интеллектуальных способностей;

- взаимодействие и общение детей между собой.

В комплексном подходе к воспитанию и обучению дошкольников в современной практике немаловажная роль принадлежит занимательным развивающим играм, задачам, развлечениям. Они интересны для детей, эмоционально захватывают их.

Задача педагога заключается в том, что содержание обучения, отвечающее возрастным особенностям детей преобразовать в нечто важное, конкретное для каждого ребенка. При этом основное внимание педагога должно быть сосредоточено в сохранении и развитии индивидуального в ребенке. По Л. Я. Береславскому развитие мышления надо начинать в младшем дошкольном возрасте, под воздействием всего что окружает малыша. Некоторые логические умения в какой-то степени формируются в процессе обучения математики, рисовании, конструировании. Мыслительные процессы у детей 3-7 лет обычно связаны с конкретным наглядным материалом, в своей работе использую материал понятный детям (игрушки, фигуры, различные предметы). В своей работе мне хотелось проверить как будет развиваться логическое мышление у детей через дидактические игры и упражнения, включающиеся в специальную деятельность, прогулки, развлечения. Выявление наиболее оптимальных приемов развития логического мышления.

Исходя из этого, можно выделить следующие формы дальнейшей работы:

- специальные;

- игровые;

- работа с родителями.

Задача № 14

Экспериментатор беседует с Раулем (4г), у которого есть брат Жеральд.

- Рауль, есть у тебя братья?

- Жеральд.

- А у Жеральда есть братья?

- Нет. Только у меня есть брат.

- Послушай, у Жеральда нет брата?

- Нет, у него нет брата.

Почему ребенок, зная, что у него есть брат, не понимает, что сам является братом своего брата?

В каком возрасте возникает эмоциональная децентрация?

РЕШЕНИЕ: Младшие дошкольники не способны встать на точку зрения другого, увидеть мир его глазами. Это качество мышления было названо психологами познавательным эгоцентризмом.

В дошкольном детстве (5-6 лет) происходит интенсивное развитие социальных эмоций. Эмоциональная синтония как эмоциональное заражение начинает терять свое значение, так как ребенок становится вполне независимым от непосредственного воздействия конкретной ситуации и эмоциональное состояние даже близких людей уже не "заражает" дошкольника как прежде, а затрагивает только в случае его активного участия в ситуации появления данного состояния, при знакомстве с причинами, вызвавшими эту эмоцию. Возникает эмоциональная децентрация как механизм преодоления эгоцентризма личности, в основе которого лежит психологический феномен позиционного эмоционального переключения, осуществляемого изначально в непроизвольной форме.

Появляются такие новые формы социальных эмоций, к которым можно отнести сопереживание, сочувствие, соучастие другим людям, являющиеся различными формами протекания эмпатии. В младшем и среднем дошкольном возрасте специфика эмпатических переживаний преобразуется под влиянием дифференциации (отделения) себя и другого человека как отдельных субъектов общения и эмоционального переживания. У дошкольников в процессе общения со взрослыми и сверстниками постепенно возникает способность предвосхищения последствий определенных ситуаций и возможность эмоционального оценивания себя и других, т.е. начинает формироваться механизм эмоционально-когнитивной децентрации. Возникновение эмоционально-когнитивной децентрации способствует развитию более сложных форм эмпатии, таких как сочувствие, сопереживание и соучастие. Старший дошкольный возраст отличается специфической формой протекания эмпатийного реагирования, что обусловлено преобразованием эмоциональной сферы дошкольников от непосредственного эмоционального реагирования к опосредованной моральными нормами и отношениями эмпатии. Развитие эмпатийных переживаний у дошкольников происходит под влиянием различных психологических, социальных и физиологических факторов.

Задача № 15

Детям четвертого года жизни предлагалось задание «достань тележку». Ребенок стоит у торца стола. У противоположного торца стоит тележка с кольцо для прицепа. Через кольцо продета тесьма с двумя закрепленными концами. Тележка находится вне досягаемости руки ребенка, концы тесьмы раздвинуты на расстояние 25 - 30 см.

50 детей из 100 не выполнили задание. 27 из них отказались сразу, а 22 предпринимали попытки достать цель рукой или обойти стол. После того, как попытки не удались, они отказывались.

Почему дети не смогли решить практическую задачу?

Какие психические функции оказались неготовыми к обслуживанию практического мышления?

Какая категория детей (отказавшиеся от решения сразу или после попыток) находилась на более низком уровне развития мышления?

РЕШЕНИЕ: У детей на протяжении всего дошкольного возраста встречаются трудности при выполнении заданий, на первый взгляд достаточно простых. Большие трудности испытывают дети четвертого и пятого года жизни, среди которых половина не справляются с заданиями. Как всякая задача, она включает в себя цель, условия, способы и средства ее решения. При этом способы в данном случае должны быть практическими, действенными, а средства материальными, что и отличает этот тип задач от наглядно-образных и логических. Но первые два компонента — осознание цели и анализ условий ее достижения (хотя бы предварительный) — носят отнюдь не действенный и не практический характер.

Цель должна быть правильно воспринята, т. е. предмет-цель опознан и оценен, а затем принят как объект, к которому имеет смысл стремиться, преодолевая трудности. Анализ условий, т. е. оценка препятствий к достижению цели, также должен быть произведен на уровне не только восприятия, но и осмысления. Ребенок должен хотя бы предварительно оценить пространственное расположение, свойства предмета-цели по отношению к себе (внизу, наверху, далеко, близко) и принять решение о возможности или целесообразности конкретных путей достижения цели. Такая оценка, характеризующая поведение дошкольников, далеко не всегда приводит ребенка к положительному решению. Там, где цель оказывается недостаточно привлекательной или поиск пути кажется ребенку трудным, не обещающим успеха, он отказывается от выполнения второй половины действия. В результате некоторые дети отказываются от выполнения задания, не приступая к практической части, до включения в решение собственно наглядно-действенного мышления. Можно предположить, что зрительный анализ не дал им достаточного понимания ситуации, а действенная попытка проанализировать условия показала им наличие трудностей, которые они не могли преодолеть. Остальные 22 ребенка продолжали неадекватные попытки достичь цель без анализа условий, не прибегая к поиску новых способов.

Фактически дети еще не умели анализировать условия ни мысленно, ни действенно — их попытки не имели ничего общего с целенаправленными пробами, так как они не оценивали неудачу и не отбрасывали ошибочные варианты действия. Дети, продолжавшие неадекватные попытки, находились на более низком уровне развития мышления, нежели те, которые после действенного анализа ситуации отказывались от выполнения задания. Дети, не справляющиеся с практическими задачами, требующими включения наглядно-действенного мышления, встречаются на протяжении всего дошкольного детства, здесь имеется выраженная положительная динамика.

Качественный анализ случаев невыполнения задания показывает, что среди этих детей также многие останавливаются на первом этапе — анализе условий задачи. Анализ ситуации проводится на разных уровнях — у одних на действенном, а у других на зрительном. Однако во всех случаях он приводит ребенка к умозаключению о невозможности имеющимися способами выполнить задание и к отказу от дальнейших попыток. При этом более низкий уровень ориентировки, практическое сопоставление своего тела и его движений с пространством, которое необходимо преодолеть, чтобы достичь цели, сопровождается отказом без какого-либо упоминания о возможности применить орудие. Более высокий, зрительный уровень ориентировки сопровождается и суждениями, показами, что ребенок связывает достижение цели с необходимостью применения орудия. Однако у ребенка не появляется мысли о том, что стандартное орудие может быть замещено другим.

Таким образом, в первом случае можно предположить, что у ребенка отсутствует обобщенное представление о необходимости применения предмета-средства или орудия, а во втором — при наличии общего представления о том, что в проблемной ситуации орудие фиксированного назначения может быть заменено любым другим.

Предположение о механизме анализа условий наглядно-действенной задачи, о том, какую роль играет здесь наличие обобщенных представлений об использовании предмета-орудия или предмета-средства, с одной стороны, и представление о том, что в проблемной ситуации орудие фиксированного назначения может быть заменено предметом-заместителем — с другой, у которых по той или иной причине нарушены нормальное развитие, ориентировка в окружающем. Исследования показали, что у детей с нарушением слуха имеются существенное отставание и отклонения в развитии наглядно-действенного мышления. Так, многие дети с нарушением слуха, но с нормальным интеллектом, вполне хорошо адаптированные в быту и владеющие речью в той или иной форме, не могли тем не менее выполнить даже простые задания, требующие применения наглядно-действенного мышления.

Задача № 16

Детям четырех - пяти лет предлагалось сравнить количество воды в сосудах. После того, как они устанавливали, что оно одинаково, сосуды закрывали ширмой. На вопрос: «Изменится ли количество воды,. Если ее перелить из стакана в более широкий?»,- большинство людей говорили, что воды останется столько же. Экспериментатор за ширмой переливал воду в более широкий стакан и убирал ширму. Теперь дети видели, что в широком стакане уровень воды ниже, чем во втором, у большинство детей считало, что в нем стало меньше жидкости.

Объясните механизм этого явления.

В каком возрасте дети будут давать правильный ответ?

РЕШЕНИЕ: Не имея наглядной картины, в чисто теоретическом плане дошкольники знают — от переливания количество воды не меняется. Но каждое свойство вещи для ребенка является ее характеристикой в целом, и уровень жидкости, который они видят, становится показателем всего ее количества. Восприятие и наглядные представления часто приводят к ошибочном) истолкованию изменения видимых признаков вещи как изменены ее тождества: меняется один параметр, значит, меняется вся вещь.

Поэтому у детей дошкольного возраста нет представления о сохранении количества вещества. Оно спонтанно появляется после 7-8 лет.

Задача № 17

«Кирилл (5; 10; 25). Я когда считаю, то часто мне приходится думать. Вот четыре прибавить три, ты сказала, я считаю: один, два, три, четыре (делает ударение на «четыре»), а потом: пять, шесть, семь. Правильно? Семь!

- Не поняла, все-таки, как ты считаешь?

Кирилл. Ну вот. Слушай: один, два, три, четыре. Поняла? А теперь говорю дальше и знаю, что должен сказать еще три слова: пять, шесть, семь. Вот и прибавилось три! Это я сам придумал так считать. Я хитренький, да?

Но я не всегда думаю. Вот, например, два прибавить два - это я не думаю. Это я знаю давно, когда мне еще и пяти не было. Еще я знаю три и три - шесть. Это я тоже не думаю. Это я знаю.

А еще я по-другому умею считать. Когда ты сказала: четыре и два, я не думал и не знал. Мне приснилось, нет, привиделось: четыре и два и сразу шесть. Поняла? Сразу четыре, а в стороночке - два и все сразу - шесть. Вот видишь, какой я хитренький!».

Определить: какое психологическое новообразование дошкольного возраста дает возможность ребенку делать сложные умозаключения?

РЕШЕНИЕ: В этом примере ребенок 6-7 лет в одних случаях пользуется действием с числовым рядом, в другом — с образами.

Но усвоение первоначальных математических знаний с опорой на образы создает значительные трудности в дальнейшем, когда дети переходят к систематическому изучению математики в школе. Поэтому формирование у дошкольников отвлеченного понятия числа как характеристики количественных отношений любых предметов, действий с числами и математическими знаками без опоры на образы — важная сторона умственного развития в дошкольном детстве. Добиться этого в дошкольном детстве вполне возможно при условии специальной отработки математических понятий и действий.

Непосредственная зависимость развития мышления от обучения позволяет целенаправленно управлять этим развитием, строить обучение таким образом, чтобы оно способствовало формированию определенного типа мыслительных действий.

Детей старшего дошкольного возраста отличает планомерность анализа, дифференцированность обобщений, способность к абстрагированию и обобщению. Особенности развития мышления в период дошкольного детства проявляются в переходе от наглядного уровня мыслительной деятельности к абстрактно-логическому, от конкретного к проблемному, что отражается в гибкости, самостоятельности и продуктивности мышления.

Задача № 18

В эксперименте двум мальчикам Саше и Вите показали два одинаковых стакана: в каждом из которых налито одинаковое количество сока. После того, как дети поняли, что сок разлит поровну, экспериментатор переливает содержимое одного из стаканов в другой, более высокий и узкий. Когда детей спросили, в каком из стаканов жидкости больше, Саша указал на тот, в котором уровень жидкости больше. Витя же сказал, что количество жидкости не изменилось.

Затем им показали два ряда пуговиц, одинаковой длины, после чего, экспериментатор, изменяя расстояние между пуговицами, сделал один ряд длиннее. На вопрос: «В каком ряду пуговиц больше?», - Саша сказал , что в том, который длиннее, а Витя - количество пуговиц одинаково.

Определите возраст детей и особенности их интеллектуального развития. Какой стадии умственного развития соответствуют ответы детей?

РЕШЕНИЕ: Возраст детей 6-7 лет. Мышление Саши находится на дооперациональной стадии. У Вити мышление соответствует стадии конкретных операций. Именно этот тип мышления характерен для детей младшего школьного возраста. Главная характеристика этой стадии - способность использовать логические правила и принципы применительно к конкретному, наглядному материалу. На этой стадии дети способны осуществлять операции, обратные выполненным, т.е. владеют принципом сохранения. Они понимают, что, если, например, перелить жидкость обратно в другой стакан, ее уровень останется прежним; если из пластилиновой лепешки вновь скатать шарик, его масса не изменится.

Задача № 19

Шестилетней Наташе тетя задала такую задачу: « Летели четыре птички, сели на деревья. Сели по одной - птичка лишняя, сели по две - дерево лишнее. Сколько было деревьев?» Наташа несколько раз повторила задачу, но не смогла решить. Тогда тетя вырезала из бумаги три дерева и четыре птички. С помощью этих деревьев Наташа правильно и быстро решила задачу.

Почему для решения задачи Наташе понадобились вырезанные деревья?

Какие особенности мышления дошкольника проявились здесь?

Как следует учитывать эти особенности в процессе обучения?

РЕШЕНИЕ: Шестилетней Наташе для решения несложной, на взгляд взрослого, задачи понадобилось вырезать деревья, чтобы она смогла эту задачу решить. Дело в том, что человек в своем развитии приобретает (и они остаются с ним) несколько типов мышления. В 6-летнем возрасте у ребенка преобладает наглядно-образное мышление. Маленькому человеку нужно все показать, и тогда он усвоит увиденное. Только с совершеннолетием основным типом мышления у человека становится словесно-логическое мышление, что не мешает, для большего понимания, использовать и наглядно-образное. Наглядные пособия, схемы, графики и т.д. помогут ребенку в дальнейшем для запоминания и усвоения информации. Девочке проще прочитать что-то самой, чем услышать как кто-то читает.

Задача № 20

Юра пытается починить тележку. Сначала просто прикладывает колесо к краю тележки рядом с концом оси. После многих проб колесо случайно надевается на торчащий конец оси. Тележка может ехать. Юрик очень доволен. Воспитательница говорит: «Молодец, Юрик, сам починил тележку. Как это ты сделал?» Юра : «Починил, вот видите!» (Показывает, как вертится колесо). «Как ты это сделал, покажи!» (Воспитательница незаметным движением сбрасывает колесо со спицы). Юра снова прикладывает его к тележке, но сейчас уже сразу надевает его на ось. «Вот и починил!» - радостно заявляет мальчик, но опять не может сказать, как он это сделал.

Определите примерный возраст ребенка.

Какие особенности мыслительной деятельности проявились в данном эпизоде?

Какой педагогический вывод отсюда следует сделать?

РЕШЕНИЕ: Юре примерно 3 года. В данном эпизоде проявились элементы наглядно–действенного мышления, когда действия ребенка опережают его речь.

Для развития наглядно–действенного мышления ребенка необходимо включать и его разнообразные действия с предметами. Обучаясь выполнять действия, ребенок начинает ориентироваться в связях между предметами, в частности в связях между орудиями труда и предметами. В дальнейшем такие связи устанавливаются в новых условиях при решении новых задач.

Переход от связей между предметами, показанными взрослыми, к их установлению – важная ступень в развитии детского мышления. На первых порах установление новых связей происходит путем проб. Большую роль в развитии мышления детей раннего возраста играют внешние ориентировочные действия ребенка с предметом.