Министерство образования и науки Российской Федерации

Министерство образования Оренбургской области

Губернаторский многопрофильный лицей-интернат

для одаренных детей Оренбуржья

Оренбургский областной детский эколого-биологический центр

Успенский женский монастырь как памятник

культурно-исторического наследия г. Оренбурга

Подготовила:

Мордяшова Татьяна Игоревна,

Руководитель:

Мишучков Андрей Александрович,

педагог дополнительного образования

г. Оренбург

Оглавление

Введение ……………………………………………………………………..2

Основание Оренбургской женской монашеской общины…....……..4

Расцвет Успенского женского монастыря…………………………....6

Монастырь во время Советской власти и его закрытие…………......8

Восстановление монастыря в настоящее время…...…………………9

Заключение…………………………………………………………...............10

Список использованных источников литературы…………………………11

Приложения………………………………………………………….............12

Введение

Актуальность темы исследования. Духовное возрождение России – это возвращение к истокам и обогащение будущего прошлым. Оренбург сохранил обаяние города, в котором есть исторический архитектурный центр. Часть этого уникального ансамбля города – Успенский женский монастырь, занимавший около 11 гектар территории. Он является одним из памятников оренбургского зодчества, который столетие назад именовался «духовным сердцем» Оренбурга. В настоящее время он потерял свое былое величие, Успенский собор разрушен, но дух святого подвижничества привлекает горожан в это место. В тишине монастырских зданий люди обретают величие своей души, к которому они призваны Богом.

Проблема: Оренбургский Успенский женский монастырь решением малого Совета областного Совета народных депутатов от 2.03.1993г. №6-мс признан объектом культурного наследия Оренбургской области [27]. До сих пор вся территория монастыря не оформлена в пользование монастырем, здания находятся в руинах, бывшее кладбище монастыря не облагорожено, большинство жителей Оренбурга не знают о существовании данного памятника культуры. Данная учебная работа популяризирует монастырь как памятник культуры, нацелена на привлечение сил молодого поколения на восстановление материальной и духовной жизни монастырского комплекса.

Цель исследования – раскрытие истории Оренбургского Свято-Успенского женского монастыря как важной составной части культурно-исторического наследия г. Оренбурга.

Поставленная цель может быть достигнута при решении следующих задач: 1) выявить предпосылки возникновения женской общины; 2) проанализировать превращение обители стараниями сестер в крупнейший монастырь XIX в. в России; 3) показать трагическую судьбу монастыря при советской власти и героизм новомучениц – монахинь; 4) раскрыть восстановление монастыря в настоящее время как памятника культурного наследия. Методы исследования: Изучение литературы и архивных источников, интервьюирование позволили воссоздать целостный исторический образ жизни монастыря. Применение методов анализа и синтеза, системного подхода способствовало обобщению результатов проведенного исследования. Реконструкция фотографий монастыря и его плана позволило увидеть масштабность будущих работ по его восстановлению. Исследовательская новизна работы заключается в целостной ретроспективе истории Оренбургского Успенского женского монастыря с опорой на новые архивные материалы, в установлении роли монастыря в духовно-историческом развитии Оренбургской области как регионального памятника культурного наследия.

Характеристика района исследования: исторический центр г.Оренбурга в пересечении улиц – Маршала Жукова, Аксакова, Ипподромная, Плеханова (прил. 9). Координаты: 51°46'21"N 55°6'36"E.

Сроки исследования: май 2014г.- январь 2015г.

Обзор источников: Важнейшим источником стали архивные фонды Государственного архива по Оренбургской области (ГАОО), фонды – 15 чертежного отдела; 41 городской управы; 173 Духовной консистории; 174,176 Канцелярии Епископа Оренбургского и Уральского; 173 Клировые ведомости; 179, 6 дела Успенского монастыря. Из церковной периодической печати были взяты - Оренбургский листок (1864-1896гг.), статья Сперанского И.В. в Оренбургских епархиальных ведомостях (1899). По архитектуре монастыря - раздел книги у Дорофеева В.В. Историческое описание монастыря оставил Райский П.Д. (1915), также есть сведения в памятной книжке Оренбургской губернии за 1873, 1913 гг. Важными источниками стали опубликованные архивные данные и научный обзор истории монастыря в статьях Рзянина Н., . Дополнили образ монастыря публицистические работы

I. Основание Оренбургской женской монашеской общины.

Успенский общежительный женский монастырь своим возникновением и благоустройством обязан первой настоятельнице монастыря – игуменье Таисии, в миру – Татьяны Алексеевны Амарцевой (10.01.1805г. – 8.03.1891г.). (фото в прил.1). Ее родители, оренбургские казаки Алексей и Матрена Амарцевы, были неграмотны, но своих детей грамоте научили [8, с.4]. В с детских лет она мечтала стать монахиней,но родители выдали её замуж за казака Якова Кононова [18, с.29]. Муж после свадьбы умер и Татьяна в 17 лет стала вдовой [15]. В 1827 г. в паломничестве по обету в Киев она встретилась в Сарове с преп. Серафимом Саровским. Принял ее он очень благосклонно и долго говорил с нею, но все притчами, смысл которых она поняла только впоследствии. Святой предсказал ей будущее игуменство, вручил ей палку и благословил: «а теперь иди, куда идешь и живи, как жила раньше; а вон где ждет тебя твоя община» и указал ей рукой в сторону Оренбурга [9, с.65]. По благословению своего духовного отца священника – благочинного Василия Ольшанского и разрешения генерал-губернатора в 1854 г. вокруг Татьяны была образована община из десяти девушек, которые выполняли разные послушания при Покровском храме, пели на клиросе [10]. При помощи оренбургского купца Николая Михайловича Деева был куплен для общины дом, близ построенной им же Покровской церкви. В 1858 году Н. Деев выхлопотал для сестер участок земли рядом с городским кладбищем около десять десятин земли. Сестры своими руками возвели землянку, а Николай Михайлович на следующий год занялся строительством дома. Скромная община занималась «церковным пением, чтением псалтири по умершим и чисткою платков» [11, с.11]. Сестры общины ходили в находящуюся рядом с кладбищем церковь Смоленской иконы Божией Матери. В 1864 г. начали строить большой двухэтажный корпус, как неожиданно сгорел их дом близ Покровской церкви. После пожара подвижницы купили себе «находившейся рядом с их землею домик, очень тесный и неудобный. От тесноты лежать можно было по очереди, а остальные стояли или сидели» [12]. В 1865 году корпус был отделан (36 келий) и сестры переселились туда (прил.2,3,4). На реконструкции воспроизведен облик корпуса и одной из келий. Как пишет Рзянин Н.А.: «На первом этаже располагались комната для чтения Псалтири, регентская, малярная мастерская; многие сестры занимались ручной вышивкой и вязанием пуховых платков. На 2 этаже находилась мастерская по пошиву одеял» [22, с.43]. В то время они огородили свое место сначала деревянной оградой, а потом понемногу стали возводить каменную. Городское управление утвердило 18.02.1865 г. выделенную землю в размере 10 десятин, на ней была начата постройка Николаевской церкви из переоборудованных двух келий с пристройкой к ним алтаря. Войсковое казачье правление выделило 200 десятин в Оренбургском уезде на речке Каргалке в 40 верстах от города [13]. Сестры сами выполняли все работы по хлебопашеству и этим доставляли себе пропитание. В Успенском монастыре за 1898 год было собрано 200 пудов ржи, 400 п. пшеницы, 2 000 п. овса, 500 п. проса, 50 п. гороха, 30 п. льна, 70 п. гречихи, 500 п картофеля и 3 000 вилков капусты, из которых было засолено 1 000 ведер [22, с.70]. В праздники при монастыре кормили неимущих. 13.01.1866 г. в присутствии Преосвященного Митрофана, генерал-губернатора Н.А. Крыжановского и всех горожан, община была открыта официально с наименованием Николаевская, что утверждено Святейшим Синодом. 18.07. 1868 г. в общине была освящена церковь в честь св. Николая Чудотворца, в ней Татьяна была пострижена в мантию с именем Таисия и утверждена в должности начальницы общины. В связи с возросшей социальной значимости общины, открыта в 1870 г. училище для бедных девочек (20 чел.), община была переименовано 28.09.1872 г. по указу Святейшего Синода Оренбургским Успенским общежительным монастырем. В 1881 г. был построен «Красный» корпус в монастыре (прил.5). На втором этаже располагались переплетные и золотошвейные мастерские. На первом этаже разместились свечной завод, просфорная и школа для девочек, которая в 1901 году перешла в отдельный ученический корпус. Игуменский дом был построен возле проездных ворот в юго-западном углу монастырской территории в 1891 году (прил.6). В доме игумении помимо покоев настоятельницы располагались монастырский архив и библиотека. Игуменья Таисия до своей смерти (8 марта 1891 г.) управляла монастырем и в своем духовном завещании, оставила сестрам только заповедь любви друг к другу, ни словом не обмолвившись о материальных попечениях. Так благодаря стараниям матушки Таисии и ее сестер возник в г. Оренбурге удивительный женский монастырь по благословению преподобного Серафима Саровского.

II. Расцвет Успенского монастыря

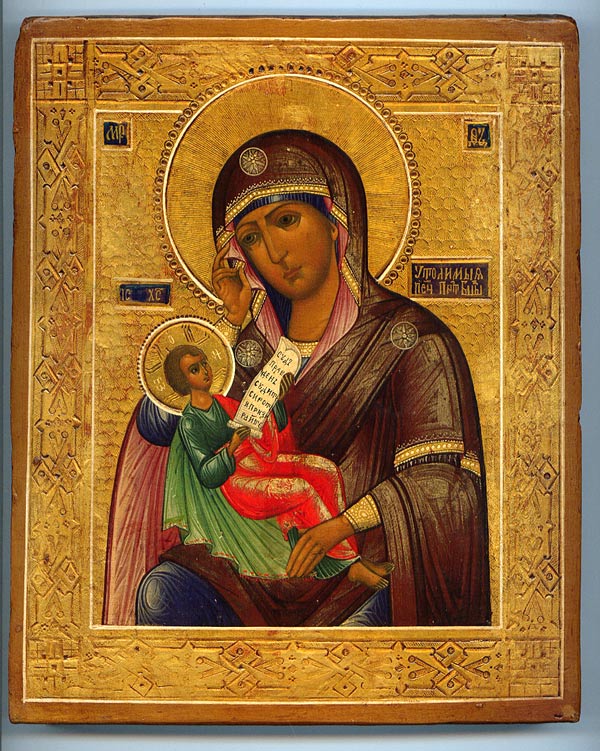

Недолго в связи с болезнью была настоятельницей монастыря игумения Магдалина (18.06.1891 - 01.04.1892 гг.). В августе 1892 в день Успения Богородицы настоятельницей монастыря назначают монахиню Иннокентию (Подковырову) (прил. 7), при которой были построены все красивейшие здания Успенского монастыря, он стал крупнейшим женским монастырем в России. она была награждена 4 крестами, в том числе 6.05. 1912 г. - золотым наперсным крестом с украшениями от Его Императорского Величества [1, с.11]. С 1868 по 1881 гг. проводилось строительство главного Успенского храма монастыря (прил.8). 14.09. 1875 г. торжественно был освящен нижний его этаж в честь воздвижения Честнаго Креста Господня с двумя приделами – в честь Казанской иконы Божией матери и во имя св. пророка Илии. Храм выстроен по проекту проф. К.Тона, «он был в византийском стиле с восемью главами, высотою до креста 18 сажен (38,34 м)»[5], от горнего места до паперти 18 саженей (38,34 м), от северной стены до южной 10 саженей (21,3 м). Строительство вел архитектор Г. Монтерот дю Шон. Верхний этаж был холодный, в честь Успения Богоматери, с двумя приделами – во имя св. Николая Чудотворца и во имя св. Пантелеймона [20, с.113]. В обители имелись четыре местночтимые иконы Божией матери: «Утоли моя печали» (прил. 9), иконописца Михаила ученика Строгановых, будущего афонского монаха, пожертвована женой купца Анастасией Килимовой в 1865 г. [16]; Козельщанская Божья матерь (прил.10), прислана в благословение обители протоиереем Иоанном Кронштадтским и стала широко известной в городе по многим исцелениям [13]; Богоматери Экономиссы и Иверская икона, присланные в 1874 г. с Афона в благословение обители с частями мощей препмчн. Евфимия, Игнатия и Акакия, вмчн. Варвары. После того как Иверская икона спасла обитель от пожара 1879 г., в честь ее был освящена часовня в колокольне в сентябре 1893г. [18, с.127]. Иконостас Успения Божией матери был лучшим украшением обители, написан был на кипарисовых досках лучшими афонскими мастерами. Сестры монастыря помогали в росписи храма и золочении иконостасов в 1903 -1914 гг. художнику Лукиану Попову. В октябре 1888 г. была закончена колокольня с «восемью углами» [17] в 22 сажени (46,8 м.) до креста, что было самой высокой точкой города, звон колоколов раздавался на 40 верст вокруг. Самый большой колокол весил 262 пуда 30 фунтов и имел надпись: «В память рождения Великой княжны Ольги Николаевны» (прил.11) [14]. В 1895 г. построено двухэтажное здание трапезной (прил.12). Здание трапезной состояло из двух этажей, на первом этаже-полуподвале размещались кухонная кладовая, монастырская пекарня и квасная, которая занимала большой зал под основным залом трапезной на втором этаже. К 1900 г. было закончено строительство ученического корпуса, в который переехала монастырская школа из «Красного» корпуса (на фото в прил.8 здание находится слева от Иверской колокольни). Мастерские монастыря за свои работы были премированы медалью и дипломом на Всемирной выставке в Чикаго, почетным дипломом на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде [22, с.66]. Богослужение в монастыре совершалось ежедневно под руководством протоиерея и композитора Иоанна Соломина) [18, с.128]. Летом – в верхнем этаже церкви, зимой – в нижнем. На клиросе находились четыре регента и 56 певчих [22, с.57]. Всего на 1917г. численность монахинь достигла 127 монахинь и 427 послушниц [7], монастырь был облагорожен и был любимым местом горожан. Нами был восстановлен план монастыря с наложением на фотосъемку (Прил. 13). Таким образом, непосильным трудом и верой люди за недолгий промежуток времени сделали из монастыря жемчужину оренбургской архитектуры, вытерпев при этом все тяготы судьбы и в очередной раз доказав, что вера на пути к прекрасному помогает претерпевать препятствия и преодолевать трудности.

III. Монастырь во время Советской власти и его закрытие.

13.06. 1913 г. настоятельницей стала монахиня Таисия (Смирнова Татьяна Ильинична) из казачьей семьи станицы Изобильной Соль-Илецкого района [8, с.17], (прил.15). До этого она выполняла послушание на просфорне и сестрой милосердия от общества Красного Креста с 1877г. в монастыре, 9.03.1904г. пострижена в монахини. На её долю выпала революция, закрытие монастыря, ссылка. После кончины 27.02. 1930 г. она похоронена на кладбище на пр. Победы, вокруг могилы около полусотни монахинь [9]. После принятия решения ВЦИК об изъятии церковных ценностей в монастыре часто проходили обыски, был разграблен Успенский собор, вскрыты склепы в соборе [21]. Тело игуменьи Таисии Амарцевой, которое оказалось нетленным было вставлено в музее безбожника в г.Оренбурге [23]. В 1923 г. монастырь был закрыт, на его территории разместились сначала медтехникум, а с 09.06.1928 г. решением председателя Губисполкома Фидмана переданы для проживания семей лётчиков военной школы воздушного боя и бомбометания [22, с.417]. Около монастыря проживало еще 116 монахинь согласно документу. В июне 1928 года фракция ВКП(б) Губисполкома рекомендовала Губадмотделу расторгнуть договор на предоставление здания Успенской церкви быв. Успенского женского монастыря общине из 116 человек староцерковного направления1 и передать здание церкви школе «Воздухобоя». Свидетельства того, как происходила подобная передача, дошли до нас в ходатайственном письме монахини Евпраксии Колгановой в Комитет помощи полит. заключенным: «Церковь разгружалась самым бесцеремонным, весьма кощунственным образом, иконы художественные на кипарисе выбрасывались в окна с верхнего этажа, колокола один в 262 пуда и один в 141 пуд тоже сброшены с колокольни беспощадно, так что карниз у колокольни отшибли, но колокола не разбились, только ушли в землю до половины. Кресты выворочены из глав так сказать с корнем, ибо их тянули трактором, канат два раза обрывался, и все это делалось в виду многотысячной толпы, т.к. было приурочено в праздник»2. Однако и в общине Успенского придела Димитриевской церкви было много монашествующих из закрытой общины Успенского женского монастыря, на клиросе пел монашеский хор3, причем как на духовного руководителя общины недоброжелатели указывали на о. Сергия – по-видимому, речь идет о протоиерее Сергии Целовальникове. В феврале 1937 г. местная газета «Оренбургская коммуна» выступила со статьей против монашеского хора4 в приделе староцерковников.

В 1928г. Успенский собор был закрыт и в начале 30-х был полностью разрушен [19]. На части территории монастыря расположилась воинская часть № 74033, трапезный и монашеские корпуса отданы под частное жильё [26]. Так, в был разрушен величественный памятник архитектуры г.Оренбурга, но его «духовное сердце» продолжало биться в монашеской общине сестер, которые жили теперь по частным домам рядом с монастырем. Практически все они подверглись репрессиям в суровые годы сталинских гонений.

VI. Восстановление монастыря

В 2000 г. Оренбургской епархии были переданы полуразрушенные стены монастырской водосвятной часовни и возрожден храм-часовня иконы Божией Матери «Живоносный источник» в 2004 г., стали совершаться литургии (прил.9). 24.05.2001 г. зарегистрирован приход Успения Пресвятой Богородицы стараниями монахини Варвары (Валентины Михайловны Горюновой (18.01.1939-01.10.2010). На месте монастырского некрополя был установлен поклонный крест 31.10 2009 г. (прил.18). В декабре 2010 г. в приход Успения Пресвятой Богородицы указом митрополита Оренбургского и Саракташского Валентина старшей сестрой назначена монахиня Флора (Новицкая) (прил.11), 26.12.2013г. Священный Синод МП РПЦ постановил «открыть Успенский женский монастырь в г.Оренбурге и назначить монахиню Флору (Новицкую) на должность игумении этой обители». В 2011 г. в трапезном корпусе был восстановлен домовый храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, начато возведение новой ограды монастыря. 30.03.2012 года состоялся первый монашеский постриг, в мантию с наречением имени София пострижена Ева Антипова [11]. В здании бывшей школы монастыря с 2010 г. находится трапезная для неимущих, в которой ежедневно кормят десятки и сотни нуждающихся горожан. При монастыре в настоящее время возрождена воскресная школа для детей и взрослых. Монастырь несет свое духовное социальное служение. В Свято-Успенском оренбургском женском монастыре работает швейная мастерская по пошиву церковного облачения. Следовательно, привычная жизнь монастыря начала возрождаться. По крупицам монахини и миряне стали восстанавливать то, что было некогда разрушено. Монахини ценят преемственность традиций и прилагают все усилия, чтобы облагородить монастырь и возродить его новую, насыщенную высоким смыслом духовного служения жизнь.

Заключение

Монастыри всегда играли важную роль в жизни простого человека и всего государства в целом. Монастыри всегда являлись центром духовного влияния на все общество, тем полюсом народной жизни, в котором народное сознание обретает утешение, наставление, помощь, а, главное, убеждается в наличии абсолютных ценностей. Желание и вера являются главными сподвижниками к большим открытиям и великим достижениям. Совместными усилиями женская община возвела на пустом месте монастырь. Это можно приравнивать к подвигу! Непосильным трудом и верой люди за недолгий промежуток времени сделали из монастыря жемчужину оренбургской архитектуры, вытерпев при этом все тяготы, и в очередной раз доказав, что вера на пути к прекрасному помогает претерпевать препятствия и преодолевать трудности.

Благодарность Рзянин Н. за помощь в реконструкции видов монастыря, матушке Флора за заботливое участие в работе, за пользование архивом монастыря, Мишучкову А.А. за научное руководство работой. перспективы работы и даны практические рекомендации, проистекающие из данного исследования

Но в один момент можно разрушить то, на что было потрачено много усилий. С приходом Советской власти и переменой общественного устройства, меняются и общественные ценности. Люди стремились к новым устоям, даже не задумываясь о последствиях. В итоге мы потеряли замечательное зодческое творение и почти утратили православные духовные традиции.

В настоящее время люди с большим усилием стараются восстановить то, что разрушило предшествующее поколение. Нужно исправлять свои же ошибки. Но разрушать всегда проще, чем строить. Конечно же, полностью возродить монастырь будет очень трудно. Но, всё же, мы должны сделать всё возможное для этого!

Список источников и использованной литературы

Источники архивные:

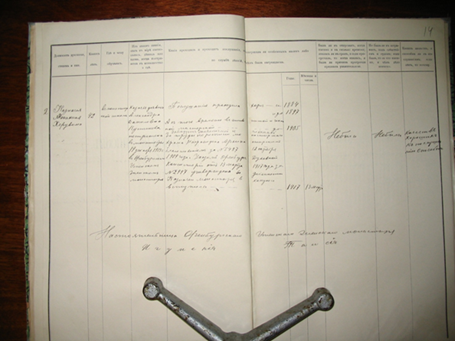

ГАОО. Ф. 6. Оп.12. Д. 2382. Л. 2.

ГАОО. Ф. 11. Оп. 9а. Д. 282. Л. 61 об.

ГАОО. Ф. 15. Оп.1. Д. 6. Л.6. Оренбургский чертежный отдел;

ГАОО. Ф. 41. Оп.1. Д. 859. Л.71, 71об, 73об, 473. Городская управа;

ГАОО. Ф. 173. Оп.3. Д. 4289. Л.139 об. Духовная консистория;

ГАОО.Ф.174, 176. Канцелярия Епископа Оренбургского и Уральского;

ГАОО. Ф.179. Оренбургский Успенский женский монастырь.

Литература:

Десятков Г.М. Загадки Оренбургского Успенского женского монастыря. – Оренбург, 2000. – С. 96.

Потапова А. Н., Алиева Р. У. Игуменья Таисия – основательница Оренбургского Успенского женского монастыря. //Религиозное многообразие Уральского региона. Материалы всероссийской науч.-практ. конф. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014. - С.65-71.

Кожевников В. История с продолжением: История Успенского женского монастыря в Оренбурге // Илецкая защита. – 2002. – 15 августа.

Зеленин Д. У оренбургских казаков. - М.,1906. С.11.

Прянишникова М. Успенский женский монастырь // Оренбургский Курьер. – 2003. – 22 июля.

Савинова Т. Женская обитель // Гостиный двор. №4. – 1997.

Судоргина Т. Колокола Оренбургской епархии. – Оренбург, 2003. – С. 80.

Судоргина Т. Из казачек в монашки //Вечерний Оренбург. – 2001. – 12 апреля.

Одноралов В. Был монастырь…: К истории Оренбургского Успенского женского монастыря // Вечерний Оренбург. – 1995. – 16 ноября.

Дорофеев В.В. Архитектура Оренбурга XVIII-XX веков. Оренбург, 2007. С. 97.

Оренбургский Успенский женский монастырь.// Духовная нива Оренбуржья. Под ред. прот. Г. Горлова. Оренбург, 2010. С. 123-129.

Стремский Н.Е. Успенский женский монастырь./ Мученики и исповедники Оренбургской епархии.- П.Саракташ Оренбургской области.,1998г.

Райский П.Д. Путеводитель по городу Оренбургу с очерком его прошлого и настоящего, иллюстрациями и планом. Оренбург, 1915.

Рзянин Н. А. Становление, строительство, быт и хозяйственная деятельность Оренбургского Успенского женского общежительного монастыря./ Страницы

истории Оренбургской епархии. Под ред Н.Стремского, - п.Сракташ, 2014г. – с.39-73.

Стремский Н.Е. Протокол о передаче Успенского монастыря./ Мученики и исповедники Оренбургской епархии. Кн. 3. Оренбург: Орен. Кн. из-во,2000.

Полевые материалы автора:

Свидетельство Лашкова Н.А. о посмертном нетлении останков игумении Таисии (Амарцевой).

Интервью игумении Флоры (Новицкой). 17.12.2014 г.

Интернет-ресурсы:

Сайт монастыря http://orenbuspm.prihod.ru/vozrozhdenie_monastyrja

Сайт Оренбургской епархии. http://www.oepress.ru/index.php/uspenskij-zhenskij-monastyr.html.

Перечень объектов культурного наследия Оренбургской области (29.05.2014г.) http://www.mininform.orb.ru/culture/okn.pdf

Приложения:

Приложение 1.

Игуменья Таисия (Амарцева) (10.01.1805г. – 8.03.1891 г.).

Приложение 2.

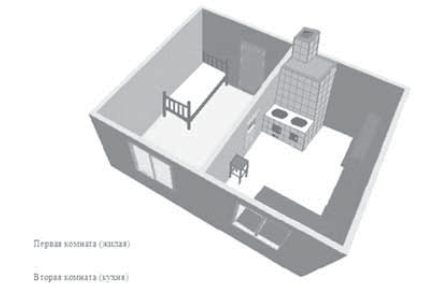

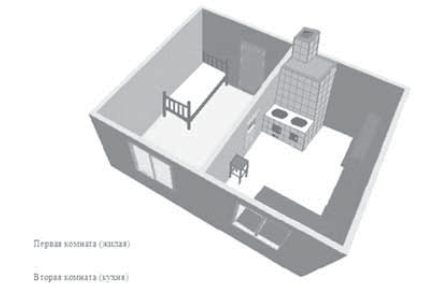

«Белый» корпус монастыря, 2014г. Реконструкция кельи Белого корпуса, ниже сам корпус с домовой церковью.

Приложение 3.

Реконструкция первоначального облика «Белого» корпуса с домовой церковью свт. Николая чудотворца (2014).

Приложение 4.

Реконструкция «Красного» корпуса, (2014г.).

Приложение 5.

Западный фасад игуменского корпуса с частичной реконструкцией (2014).

Приложение 6.

Игумения Иннокентия (Агафья Подковырова) «строительница» монастыря (12.02.1841 - 4.04.1913 гг.).

Приложение 7.

Успенский собор. С левой стороны расположено здание монастырской церковно-приходской школы, с правой стороны Иверской колокольни расположено здание привратницкой.

Приложение 8.

Реконструкция Успенского собора, проект К. Тона.(2014)

Приложение 9.

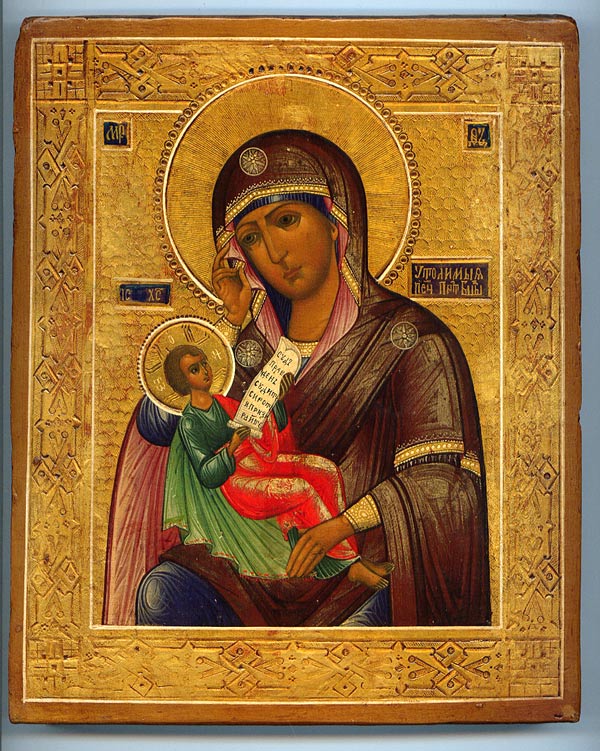

Слева ико́на Бо́жией Ма́тери «Утоли́ моя́ печа́ли» — икона Богородицы

Справа Козельщанская икона Божией Матери (год прославления 1881)

Приложение 10.

Вид на Оренбургский Успенский женский монастырь с юго-запада Конно-Сенной площади в 1891 году. На переднем плане ограда общегородского христианского кладбища, церковь Смоленской иконы Божией матери (1847г.) и кладбищенская часовня. На дальнем плане главный двухэтажный монастырский храм (1876г.). На втором ярусе колокольни была церковь в честь Иверской иконы Божией Матери.

Приложение 11.

Автор работы Мордяшова Т. на фоне трапезного корпуса с храмом Успения. Справа с игуменией Флорой (Новицкой).

Приложение 12

Монахини Успенского монастыря, слева – мон. Павла, регент

Приложение 13 Приложение 14

Фото неизвестной монахини Монахини и послушницы за работой

Успенского монастыря. в монастырской иконописной мастерской

Архив монастыря.

Приложение 15

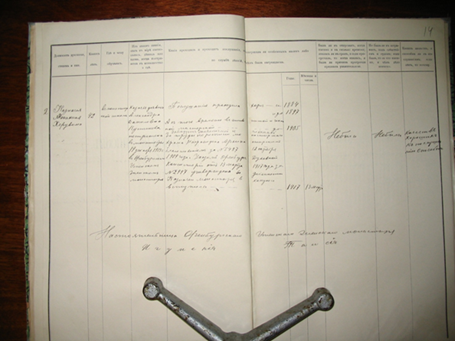

Игумения Таисия (Смирнова) (1860 - 1.02.1932г.), захоронена на кладбище на пр.Победы. Справа на фото послужного списка монастыря 1917г. приводится автобиография игумении Таисии и ее подпись.

Приложение 16.

По центру в верхней части снимка 1914г. виден Успенский собор, слева мельницы Юровых.

Приложение 17.

Сестры монастыря в пуховязальной мастерской (1914).

Приложение 18.

Реконструкция плана Успенского женского монастыря (21.12.2014г.): 1. Успенский собор. 2,3-часовни. 4. Игуменский корпус. 5. Ворота. 6. Иверская колокольня. 7,19. Дровянники. 8. Школа.9. Кладбище. 10. Навесы. 11. Сушилки. 12. Пуховязальные мастерские. 13. Навесы. 14. Дом. 15. Ковровая мастерская. 16. Приют. 17. Больница. 18. Сарай. 20. Коровник. 21. Колодец. 22. Позолотная мастерская. 23. Бани, прачечные. 24. Новый корпус. 25, 28. Бассейны. 26. Трапезная. 27. Пекарни. 29. Ризная, регентская. 30. Башня. 31. Ковровая, свечная мастерская. 32. Кладовые.

Приложение 18.

Часовня в честь «Живоносного источника». Монахиня Варвара у Поклонного креста (2009г.).

Приложение 18.

Найденные фрагмент фундамента колокольни и каменная ступенька на месте Успенского собора монастыря (2014).

Реконструкция территории Оренбургского Успенского женского монастыря с балкона

библиотеки ОГУ (2014).

1� Мученики и исповедники Оренбургской епархии XX века. Книга III.Оренбург. 2000. С. 419.

2� Новые материалы о преследованиях за веру в Советской России // Церковно-исторический вестник, 1999, № 2-3, С. 19.

3� ГАРФ Ф. 5263 Оп. 1 Д. 1457 Л. 17.

4� ГАРФ Ф. 5263 Оп. 1 Д. 1457 Л. 17.

8