Муниципальное образовательное автономное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 56 имени Хана В.Д., с углубленным изучением русского языка, обществознания и права»

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

«Центр детского творчества» Промышленного района

XXVI Научно – практическая конференция

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ XXI века»

«Русская матрешка как символ

сохранения национальной самобытности»

Выполнила: Емец Ольга, ученица

4 «А» класс, МОАУ «СОШ №56 имени Хана В.Д.»

Научный руководитель:

Мишучков Андрей Александрович,

педагог дополнительного образования

МАУДО «ЦДТ Промышленного

района», к.ф.н., доцент

2021

Содержание

Введение…………………..………………………………………….3

Основная часть……………………………………………………... 4

Что такое матрешка? Происхождение русской матрешки ………………………….….…………………………………… 4

Технология изготовления……………………………..……… 8

Матрешечное разнообразие…..…………………….………… 9

Лучшие музеи матрешек в России…………………………… 13

Заключение…………………………………………………………..15

Список литературы…………………………………………...……. 16

Приложение…………………….……………………………………18

Введение

Живя в современном мире, мы часто не задумываемся о своем происхождении, корнях, об истории своей родины. А ведь без любви, без интереса к собственной истории, к культуре своей страны не может быть полноценной жизни.

Поэтому моя исследовательская работа посвящена наиболее известному и любимому русскому сувениру, символу русской культуры и просто деревянной игрушке – матрешке. Эта тема заинтересовала меня не случайно. Эта милая расписная красавица завораживает меня своей простотой и загадочностью. Всегда удивлялась, как из одной игрушки появляется еще четыре, пять, шесть и т.д.

С этой игрушкой я встречалась в детском садике, в школе, у подруг. Много раз я задумывалась о ее происхождении, где, когда она появилась на свет, о том, кто ее создал, кто придумал роспись этой игрушки, почему она пользуется всенародной любовью. И вот я решила побольше узнать об этом чуде – русской матрешке с помощью исследования.

Актуальность выполнения работы в возвращении молодого поколения к русским национальным традициям, к изучению исторических корней культуры. Цель исследования:

- узнать, почему с давних пор русскую игрушку Матрёшку называют душой России;

- воспитание интереса к истории России, народному творчеству на примере русской национальной игрушки;

- популяризовать русскую народную куклу-Матрёшку среди своих сверстников.

Для достижения этой цели я поставила перед собой задачи:

- выяснить, когда и при каких обстоятельствах появилась первая матрёшка;

- узнать, почему эта кукла получила имя «Матрёшка»;

- познакомится с видами матрёшки;

- познакомиться с техникой изготовления матрёшки

- узнать информацию о музеях матрешки;

- провести анкетирование;

- изготовить матрешку своими руками в технике «лепка из соленого теста»

- изготовить буклет о матрешках.

Методы исследования:

- сбор разнообразных письменных источников;

- опрос;

- обработка и изучение, собранных материалов и их анализ.

2. Основная часть

2.1. Что такое матрешка? Происхождение русской матрешки.

«Кто матрёшку создал, я не знаю,

Но известно, что сотни лет

Вместе с Ванькой-встанькой, как живая,

Покоряет кукла белый свет.

Где он краски брал, искусный мастер?

В нивах шумных, сказочном лесу?

Создал образ неуемной страсти,

Истинную русскую красу.

На щеках навёл зари румянец,

Неба синь плеснул в её глаза.

И, пустив в неповторимый танец,

Он, должно быть, весело сказал:

Ну и пой, гуляй по свету,

Весели честной народ.

И матрёшка через всю планету

До сих пор уверенно идёт.

Выступает гордо, величаво,

С удалой улыбкой на лице,

И летит за ней по миру слава

О безвестном мастере-творце».

С. Архипов.

В словаре Даля о матрешке нет никаких сведений. В словаре Ожегова дано значение этого слова как «полуовальная полая разнимающая посередине деревянная расписная кукла, в которую вставляются другие такие же куклы меньшего размера».

Еще одно определение этого слова было найдено в новом словаре русского языка автора Т.Ф. Ефремовой. Матрешка – русская игрушка в виде деревянной расписной куклы, внутри которой находятся такие же куклы меньшего размера. Константин Георгиевич Паустовский предложил свое описание матрешки: « Матрешка – это деревянная игрушка, похожая на Ваньку-встаньку. Изображает она русскую крестьянскую девушку. Внутри матрешки вкладывают несколько меньших матрешек, располагая их по росту. Деревенский мастер наградил матрешек русской красотой, соболиными бровями и рдеющими, как угли, румянцем. Синие глаза он прикрыл длинными ресницами ».

Матрешка – токарное разъемное красочно расписанное деревянное изделие. В быту чаще всего игрушка изображает девочку, в сарафане и платочке, внутри которой находятся подобные ей куклы меньшего размера. Число вложенных кукол обычно от трех и более. Почти всегда они имеют овоидную («яйцеподобную») форму с плоским донцем и состоит из двух частей – верхней и нижней.

Первых матрешек начали создавать в 1890-х годах. В то время в России стал популярен так называемый «русский стиль». Посуду, предметы быта и интерьера стилизовали под древнерусские изделия. А в Москве и Петербурге даже открывались мастерские, которые реконструировали старинные украшения, одежду и игрушки.

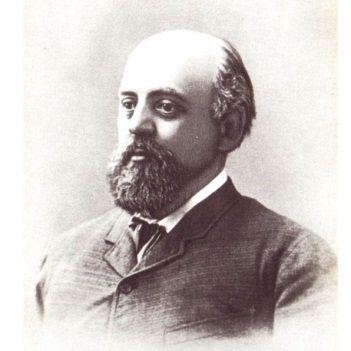

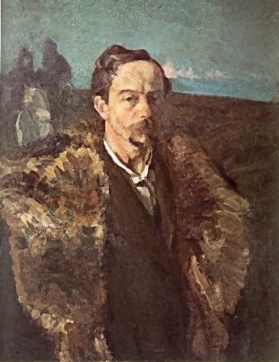

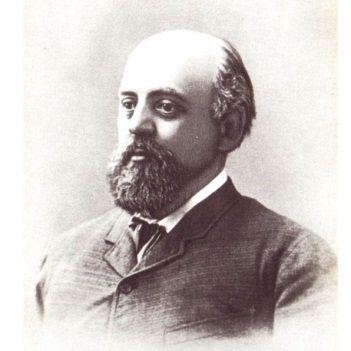

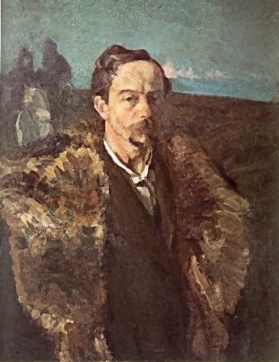

Такое предприятие создал и купец Савва Мамонтов (рис. 1). В своем московском особняке в Леонтьевском переулке он открыл магазин «Детское воспитание». Его работники изготавливали и продавали деревянных кукол в народных костюмах разных губерний. Здесь и трудился создатель первой матрешки — Сергей Малютин (рис. 2).

Существует несколько версий того, как возникла идея легендарной игрушки. По одной из них, на создание матрешки художника вдохновила жена Саввы Мамонтова Елизавета. В конце XIX века она побывала в Японии и привезла оттуда несколько куколок, которые вкладывались друг в друга (рис. 3). Они изображали японских богов ситифукудзин (семь богов счастья). Игрушки с пустым пространством внутри, куда помещали других кукол, издревле существовали и в других восточных странах — Индии и Китае.

Согласно другой теории, Малютин нашел похожую на матрешку игрушку в Кустарном музее, где хранились изделия мастеров-ремесленников из разных губерний Российской империи.

В итоге по эскизу Малютина токарь Василий Звёздочкин (рис. 4) выточил из дерева куклу, внутри которой располагалось еще семь фигурок. Самая большая из них изображала девушку с черным петухом в руках (рис.5). Среди других кукол были девочка с караваем, брат с сестрой и младенец в пеленках. Расписали фигурки художники «Детского воспитания», имена которых неизвестны. Готовую игрушку решили назвать матрешкой: в конце XIX века в России было популярно имя Матрена, которое в переводе с латинского значит «мать семейства».

В 1900 году матрешку показали на Всемирной выставке в Париже, где игрушку наградили бронзовой медалью. После этого матрешки стали популярны в России. Их делали не только в магазине «Детское воспитание», но и в ремесленных мастерских в Сергиевом Посаде. Со временем там начали вытачивать и другие предметы, части которых вкладывались друг в друга, например деревянные пасхальные яйца. Их тоже украшали росписями, стилизованными под древнерусское искусство.

В Сергиевом Посаде же усовершенствовали технологию изготовления матрешек. Для кукол тщательно выбирали материал. Чаще всего мастера делали фигурки из липы. Такая древесина была мягкой, но при сушке не давала сильных трещин. Каждую заготовку несколько раз обрабатывали, покрывали лаком и полировали. Затем их расписывали или украшали рельефом.

В начале XX века матрешки еще несколько раз побывали на зарубежных выставках. Их привозили на кустарный базар в Лондоне, показывали на ярмарках в Германии, Греции и Турции. Игрушка стала так популярна, что в 1911 году в Лейпциге даже начали продавать копии матрешек в русском стиле, которые делали в Японии. От оригинальных их отличали черты лица и отсутствие лакового покрытия.

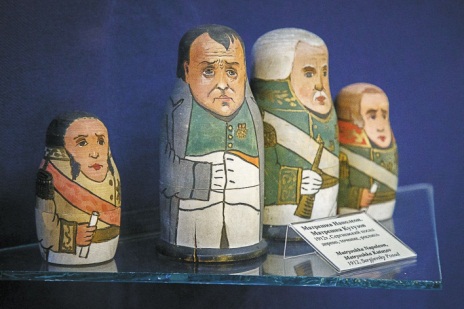

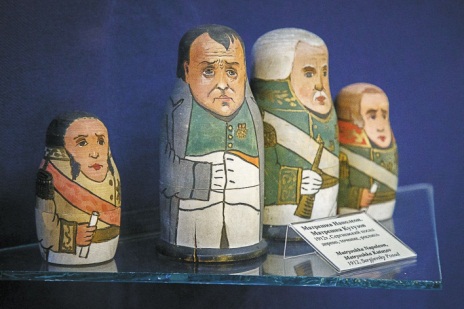

В России к тому времени стали делать не только традиционных матрешек, которые изображали девушек. Специальные игрушки выпускали на заказ к свадьбам, юбилеям и другим торжествам. В 1909 году, к столетию со дня рождения Николая Гоголя, создали серию матрешек по произведениям писателя — повести «Тарас Бульба» (рис. 6) и пьесе «Ревизор» (рис. 7). А в 1912 году, к юбилею Отечественной войны 1812 года, выпустили куклы с Наполеоном и Кутузовым (рис. 8). В каждую из игрушек вкладывали русских и французских генералов и солдат их армий.

Производство матрешек освоили и мастера из других регионов России. Игрушки делали в городе Семенове, деревне Мериново, селе Полхов-Майдан Нижегородской губернии. Эти куклы отличались техникой росписи. Нижегородские мастера пользовались анилиновыми красками, а вместо лака использовали крахмальный грунт. В Вятке (сейчас — Киров) матрешек не только расписывали, но и украшали аппликацией из соломы, которые изображали волосы или наряды кукол.

2.2. Технология изготовления.

Многие из нас любуются расписными красавицами матрешками, но мало кто при этом задумывается, настолько трудоемким является процесс их создания. Давайте попробуем вместе разобраться в тонкостях технологии изготовления деревянных разъемных кукол, чтобы в полной мере оценить кропотливый труд мастеров.

Над созданием матрешки работает целая команда профессионалов. Первый этап — выбор дерева (рис.9). Древесина должна быть сухой и легко поддаваться обработке. Если взять сырое дерево, то после окончания работы на изделии могут появиться трещины и расколы, и жаль будет затраченных усилий и времени. После ошкуривания (рис.10-11) начинается процесс вытачивания деревянной формы (рис.12) .

Для выполнения заготовок берут подходящий отрезок древесины округлой формы, вставляют его в станок и вытачивают плавные изгибы фигурки будущей матрешки. Деревянные заготовки мастер начинает точить с самой маленькой, неразъемной куклы. Затем вытачивает следующую фигурку чуть большего размера, уже складную, и так далее, до самой большой. Сначала вытачивают головку, затем — туловище, подрезают в нужных местах резцом, и заготовка для создания будущей расписной красавицы готова.

После того, как токарь выточил фигурки матрешек, к работе приступает шлифовальщик (рис. 13). Он сглаживает все неровности, шлифует шероховатости, делает поверхность гладкой и удобной для дальнейшей работы художника по росписи изделия.

Далее остается самый интересный этап создания деревянных кукол, когда художник берет в руки кисть и краски и начинает расписывать каждую фигурку вручную (рис.14-16). Мотивы рисунка повторяются, но тем не менее, каждая матрешка получается удивительно красивой и непохожей на остальных. Знатоки народного искусства говорят: это происходит потому, что в каждое изделие мастер вкладывает свою душу.

2.3. Матрешечное разнообразие.

Много видов у матрёшки

Ведь она из разных мест.

Есть загорская, тверская,

И семёновская есть,

Полховская, вятская –

Вот какая разница!

Все изготовленные на сегодняшний день матрешки делятся на две группы:

- традиционные — разъемные деревянные куклы — сувениры (рис. 17);

- нетрадиционные — матрешки — пеналы, сундучки, магниты, неваляшки, предметы декора интерьера, броши, брелоки и многое другое (рис. 18-22).

При рассмотрении традиционных изделий народного промысла можно заметить, что они отличаются друг от друга формой. Одни бывают широкими, приземистыми, слегка сужающимися книзу. Другие же — несколько вытянутые с резкой сужающейся нижней частью. Третьи — более вытянутые с узкой уплощенной кверху головкой.

Причина подобного разнообразия форм заключается в различии стилей декоративной росписи, которую используют художники. На разных матрешках сарафаны, фартуки и платочки изображают в различной манере. По этой причине на токарном станке изделиям придают такие разнообразные формы.

Названия видов матрешек зависят от места их изготовления. Выделяют несколько наиболее известных и характерных разновидностей:

Сергиевская или загорская (в 1930г. Сергиев Посад переименовали в Загорск).

Я из Сергиева Посада встрече с вами очень рада.

Мне художниками дан

Яркий русский сарафан.

Я имею с давних пор

На переднике узор.

Знаменит платочек мой

Разноцветною каймой.

В Сергиевом Посаде родилась на свет первая матрешка. Сергиевская кукла (рис. 23) это всегда круглолицая девушка в платочке, завязанном узлом, узорчатой кофте, нарядном сарафане и переднике в цветочек. Ее роспись очень яркая, опирающаяся на 3-4 основных цвета – желтый, красный, синий и зеленый. Линии одежды и лица у нее обычно имеют черный контур. Она расписывается гуашью и покрывается лаком.

Самые известные когда-то мастерские по изготовлению матрешек в этой местности – Богоявленских, Ивановых и артель Рабоче-крестьянской Красной Армии.

Семеновская матрешка (Семеновский район Нижегородской области) (рис. 24). Она очень яркая, ее основные цвета – желтый и красный. Ее одежда – это одежда сельчанки, в отличие от загорской горожанки, с преобладанием цветочных мотивов. А платочки у этих матрешек чаще всего раскрашены в горошек.

Первая семеновская артель, изготавливающая этих куколок, появилась в 1929 году. Хотя город Семеново знаменит больше своей хохломской росписью, изготовление матрешек стало для семеновских мастеровых дополнительным ремеслом.

В наше время в Семеново есть фабрика, на которой делает отличных деревянных кукол по доступной цене.

Майданская матрешка (из Полховского Майдана Нижегородской области) (рис. 25).

А я, подружки

из Майдана.

Могу я стать звездой экрана.

Украшен мой наряд цветами

С сияющими лепестками

И ягодами разными,

Спелыми и красными

Главный элемент полхов-майданской куклы – многолепестковый цветок шиповника, возле него бывает несколько полураскрытых бутонов. Роспись игрушки начинается с нанесения контура рисунка тушью. Затем изделие грунтуется крахмалом, потом расписывается. После росписи матрешку два или три раза покрывают прозрачным лаком.

Самая известная артель здесь – «Красная заря». Она использовала собственные наработки в оформлении деревянных кукол, что сильно отличало их от конкурентов. Их матрешки отличаются также многообразием форм: широкие, вытянутые, примитивные, «фигуристые» и др.

Вятская матрешка.

Наши губки бантиком, да щечки будто яблоки,

С нами издавна знаком весь народ на ярмарке.

Мы матрешки вятские всех на свете краше.

Расписные, яркие сарафаны наши.

Самая северная кукла (рис. 26), которая стала хорошо известна в 60-е гг. Вятка всегда славилась своими изделиями из лыка и бересты, в которых создавался тисненый орнамент. В этой местности не просто расписывали матрешку анилиновыми красками, а украшали ее ржаной соломкой. Этот прием оказался новым для оформления матрешек. Для этого соломку сначала отваривали в растворе соды, после чего она приобретала красивый песочный цвет. Затем ее нарезали и приклеивали к кукле, формируя узоры.

Тверская матрешка. В этом регионе деревянную куклу часто изображают в виде какого-либо исторического или сказочного персонажа (рис. 27): царевна Несмеяна, Снегурочка, Василиса Прекрасная. Их головные уборы и наряды бывают различны, что очень привлекает детей.

Авторские матрешки появляются на свет в разных местах России – Москве, Кирове, Сергиевом Посаде, Санкт-Петербурге, Твери. Дизайн таких кукол зависит от фантазии художника, их автора. Автор, как правило, лишь слегка отражает в своей игрушке русские традиции, вкладывая в нее новый смысл и сюжет. Так появляются матрешки-политики, матрешки с сюжетами из фильмов и мультиков, а также русских народных сказок (рис. 28, 29). Одна кукла может рассказать целую сказку.

Художник Борис Краснов расписал самые большие авторские матрешки, которые стоят в ТЦ «Афимолл» в Москве (рис. 30, 31). Их высота 30 метров, они расписаны под Гжель и Хохлому, городецкую роспись, на некоторых изображены русские сказки.

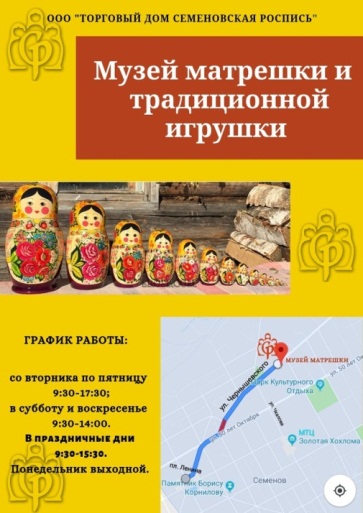

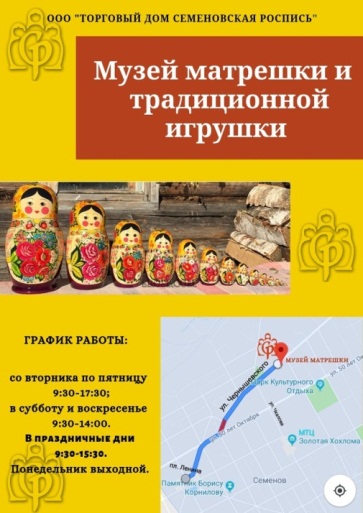

2.4. Лучшие музеи матрешек в России.

В нескольких городах нашей страны созданы музеи русских матрешек, экспозиции которых включают все виды и направления этого искусства. Многие краеведческие музеи хранят свои, особенные, варианты росписи матрешки. Ручная работа всегда уникальна, и кисть известного мастера сразу видно.

В день столетия народной любимицы, в 2000 году, Фондом народно-художественных промыслов было принято решение о создании Музея современной матрешки. И на следующий год на месте мастерских Мамонтовых, в Леонтьевском переулке Москвы, был открыт музей матрешек (рис. 32). Описание его сейчас привести невозможно, так как, к сожалению, из-за аварийного состояния здания он закрыт. Но по его инициативе были созданы музеи в других городах.

В Московской области есть городок, который сейчас носит название Сергиев Посад. Раньше он звался Загорск и был местом рождения загорской игрушки. В 2012 году на территории музейного комплекса открылся музей русских матрешек (рис. 33). Он вобрал в себя как экспонаты Загорского музея игрушки, так и матрешек из частных коллекций. Здесь можно увидеть работы из Москвы, Вятки, Нижнего Новгорода. Наряду с авторскими работами, здесь представлены фабричные модели времен СССР, выполненные для агитационных целей.

В 2004 году районный центр, рабочий поселок Вознесенское, открыл музей матрешки (рис. 34-36). Экспозиция «Полхов-Майданская матрешка» Вознесенский краеведческий музей отдал под экспозицию два помещения. В одном из них расположена воссозданная «работня», как называли раньше токарную мастерскую. Ручной привод для станка представляет собой двухметровое колесо, которое крутит подмастерье. Рядом станок с ножным приводом, который приводится в движение мастером-токарем. Соседний зал – царство матрешек. Есть фигуры и в человеческий рост, с которыми можно сфотографироваться. И меньше спичечной головки, которую рассматривают через лупу. В программу посещения по желанию входит просмотр фильма про местную роспись, чай с фирменными пряниками и мастер-класс по росписи своей матрешки.

Семеновский музей (рис. 37-39). Семенов Нижегородской области – родина хохломы. Единственная в стране фабрика выпускает красно-золотые изделия. После празднования 100-летия матрешки было решено открыть музей и здесь. Для него собирали матрешек отовсюду: образцы народной росписи присылали из Москвы и Петербурга, кое-что приносили и сами семеновцы. Раритетные экземпляры приходилось выкупать. Выписывали некоторые экземпляры из Японии и Финляндии. Лица у этих иностранок почему-то аскетичные. И наконец за пять лет собралась значительная коллекция. Большинство экспонатов произведено на семеновской фабрике. Больше всего привлекает внимание посетителей стенд с сюжетными матрешками. Это герои сказок, а также мужички различных профессий – космонавты, омоновцы, пожарные.

Интересные факты. В каждом музее матрешек экскурсовод делится следующей информацией:

-Самая большая загорская матрешка была 60-местная.

-В Семенове фабрика продолжала выпускать игрушки в годы войны. И выражение лиц у них грустное, хотя платьица яркие.

-К 100-летию В. И. Ленина в Семенове создали 72-местную матрешку. Она отправилась на выставку в Японию и затерялась там в частной коллекции. Ее до сих пор ищут, хотят выкупить для экспозиции.

-К 100-летию победы в войне 1812 года были выпущены матрешки Кутузов и Наполеон с военачальниками внутри.

-Для инаугурации Билла Клинтона в Сергиевом Посаде была заказана партия пятиместных матрешек с портретом президента США и его соратников внутри.

- Матрешка признана официальным сувениром олимпийских игр «Сочи-2014».

3. Заключение

Сегодня матрёшку знают во всём мире. За сравнительно небольшой исторический период она стала символом русского искусства. История развития народного промысла свидетельствует о его огромных возможностях, позволяющих создавать все новые и новые оригинальные произведения, интерес к которым не утрачивается и по сей день. Дарят её на память о нашей стране. Стала она русским сувениром. И где бы ни родились матрёшки – все они весёлые, пригожие. Потому что их делают талантливые и добрые художники.

В идее своей эта деревянная фигурка была задумана как игрушка, которая способствует освоению ребенком таких понятий, как форма, цвет, количество, размер. А я думаю, что истина русской матрёшки – дружба и любовь. Как посланница этих добрых чувств она приходит в наш дом. И пока будут жить матрёшки, излучая истинную русскую красу, не угаснет и вера в наших умельцев, в нашу родину с её душевными песнями и частушками, задорными, зажигательными танцами. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что для меня матрёшка является носителем духовных ценностей моего народа, хранительницей прошлого опыта в настоящем времени. А значит, её вполне можно назвать загадочным образом России.

Результат исследовательской деятельности

Было проведено анкетирование среди моих сверстников, в ходе которого я выяснила, что многие знают, кто такая игрушка-матрёшка, но, к сожалению, дома, она есть не у многих. Всем детям нравится матрёшка, и они очень хотели бы, чтобы матрешка стала одной из их игрушек.

В результате работы над творческой частью мы с одноклассниками создали матрёшку в технике лепка из соленого теста (рис. 40-44), а так же мною был изготовлен буклет о матрешках.

Работа принесла мне огромное удовольствие и удовлетворение.

Список литературы.

1. Алексахин Н.Н. Художественные промыслы России.Учеб.пособие.М.: Народное образование, НИИ школьных технологий, 2005г.176с.

2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка (однотомная версия). – СПБ. : «Ленинградское издательство», 2009. 896 с.

3. Кузин В.С. Повышение эффективности уроков изобразительного искусства. Научно-исследовательский институт школ министерства просвещения:РСФСР , 1975г.

4. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 72500 слов и 7500 фразеологических выражений / Российская Академия Наук. Институт русского языка; Российский фонд культуры; - М.: АЗЪ, 1993. – 960 с.

5. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе: учеб. пособие для студ. высш. учебн. заведений-2-е изд.,стереотип.-М.: издательский центр «Академия», 2002.-368с.,12л. ил:ил.

6. Шевчук Л.В. Дети и народное творчество: книга для учителя – М.:Просвещение,1985.-128с.,ил.16л.ил.

7. Рондели Л.Д. Народное декоративно-прикладное искусство:Кн.Дляучителя-М.:Просвещение, 1984. -144с

8. ШпикаловаТ.Я., Поровская Г.А. Возвращение к истокам: Народное искусство и детское творчество: учеб. – метод.пособие, 2000.-272с.

9. ШпикаловаТ.Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования. Пособие для учителей.М., «Просвещение»;1974.

Интернет ресурсы:

10. http://www.museum-sp.ru/exhibition/all/vystavka-muzey-russkoy-matryeshki

11. http://semblagovest.ru/node/833

12. http://master-raduga.nnov.ru/museum_matreshki_igrushki

13.https://ermcentrpmss.ucoz.ru/news/ehkskursija_v_voznesenskij_muzej_matreshki/2017-09-25-209

14. https://fb.ru/article/452180/luchshie-muzei-matreshek-v-rossii

Приложение.

Рис. 1 Савва Мамонтов

Рис. 2 С. В. Малютин

Рис. 3 Японская точеная фигурка буддистского мудреца Фукуруму

Рис. 4 В. П. Звёздочкин

Рис. 5

Рис. 6 Ревизор

Рис. 7 Тарас Бульба

Рис. 8 Матрешка Наполеон и Кутузов 1912 г.

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 13

Рис.14

Рис. 15

Рис. 16

Рис. 17 Традиционные матрешки

Рис. 18 Нетрадиционные матрешки – брелки

Рис. 19 Нетрадиционные матрешки – броши

Рис. 20 Нетрадиционные матрешки - броши

Рис. 21 Нетрадиционные матрешки – серьги

Рис. 22 Нетрадиционные матрешки – разделочные доски

Рис. 23 Сергиевская или Загорская матрешка

Рис. 24 Семеновская матрешка

Рис. 25 Полхов-майданская матрешка.

Рис. 26 Вятская матрешка

Рис. 27 Тверская матрешка

Рис. 28 Авторская матрешка

Рис. 29 Авторская матрешка

Рис. 30 Автроские матрешки Б. Краснова в ТЦ «Афимолл» в Москве

Рис. 31 Автроские матрешки Б. Краснова в ТЦ «Афимолл» в Москве

Рис. 32 Музей матрешки в г. Москве

Рис. 33 Музей игрушки в Сергиевом Посаде

Рис. 34 Вознесенский музей матрешек

Рис. 35 Вознесенский музей матрешек

Рис. 36 Вознесенский музей матрешек

Рис. 37 Семеновский музей матрешки

Рис. 38 Семеновский музей матрешки

Рис. 39 Семеновский музей матрешки

Рис. 40

Рис. 41

Рис. 42

Рис. 43

Рис.44

18