Научно-практическая конференция

Название работы: «Салмышский бой»

Автор работы: Бузаева Елена

Школа: МБОУ «СОШ № 87», 10 класс

Научный руководитель: кандидат философских наук, доцент кафедры истории философии Оренбургского Государственного университета, педагог дополнительного образования ГАУДОД «ООЭБЦ» Мишучков Андрей Александрович

Оренбург, 2014

Оглавление

Введение……………………………………………...3

Основная часть

История Салмышского боя……………………4-5

Оренбургская операция. Схема боевых действий…………………………………………5-9

Посещение исторического музея с. Сакмара…..9

Интервьюирование с местным краеведом Сумкиным Н.К…………………………………9-10

Заключение………………………………………….14

Библиографический список………….

Приложения…………………………..

Введение

«Любо братцы, любо братцы мне

Место у Сакмары, у реки» -

атаман Арапов говорил.

Поддержали батьку казаки.

Любо сердцу дорого смотреть,

Лес кругом, да вольные поля,

Любо братцы, любо братцы шибко мне

Место у Сакмары, у реки.

Актуальность

Ещё недавно каждый советский школьник Оренбуржья слышал об этом бое, который предопределил перелом в гражданской войне. Увы, принятая у нас манера подачи информации о родной земле в уши тинэйджеров вызовет скорее скуку и всегда модную у креативного класса желчь на истории о дедах, чем интерес и уважение к отважной жизни предков. В связи с этим обстоятельством становится актуальной проблема: восстановление исторической памяти о Салмышском бое, о подвигах белых казаков, защищавших свой край, и героизме красных казаков-революционеров.

Для решения данной проблемы поставили цель: исследовать события Салмышского боя и оценить его историческую роль.

Для достижения цели сформулировали задачи:

Изучить историю Салмышского боя;

Посетить исторический музей с. Сакмары;

Собрать материал и проанализировать полученную информацию;

Взять интервью у местного краеведа Сумкина Н.К.

Основная часть

История Салмышского боя

Война – это слёзы, страдания, трагедия, но вдвойне трагедия, если это гражданская война, война внутри государства. Не миновала такая трагедия и нашу страну.

27 апреля 1919 года на Янгизкой горе произошел Салмышский бой. Бой между частями Красной Армии и частями Белой Армии генерала Ханжина. В апреле месяце 1919 года в станице Сакмарской, Майорка и Янгиз стояли части Красной Армии. Батальоны 277-го орского стрелкового полка, командиром полка был Михаил Юлин, комиссаром Михаил Терехов. 24 апреля конная разведка орского полка, перехватила пакет с приказом генерала Белой Армии Ханжина командиру 4-го стрелкового корпуса Бакичу. Генерал Ханжин ставил Бакичу задачу – внезапным ударом взять станицу Сакмарская, Майорку и Янгиз, стремительным маршем идти на станцию Каргалу, Оренбургской железной дороге. В результате такого маневра, все части Красной Армии оборонявшие город Оренбург попадают в мешок. В 277-м стрелковом полку был разработан оперативный план. По этому плану командиру 2-го батальона 277-го орского стрелкового полка Масютину с рассветом 26 апреля из станицы Сакмарской силами всего батальона произвести разведку боем горы Янгизной. Исходным для атаки пунктом стал глубокий овраг, тянувшийся вдоль южного склона Янгизной горы. Но примерно в 600 метрах от вершины горы наступающие были встречены ожесточенным шквальным пулеметным и шраннельным огнем белых, а затем противник бросил в атаку конной лавой отдельный Сакмарский казачий дивизион. Результаты разведки боем таковы: на 25 апреля на правый берег у реки Салмыш под защитой Янгизной горы, используя паромную переправу, командование 4-го корпуса белых сумело сосредоточить 2-ую добровольческую Сызранскую пехотную дивизию, 5-ую Оренбургскую пехотную дивизию и отдельный Сакмарский казачий дивизион.

Командование 277-го Орского и 211-го стрелкового полков, исходя из результатов разведки боем, решила на рассвете 27 апреля внезапно ударить по частям белых, разгромить его, сбросить в реку, на который как раз был сильный ледоход.

В ночь с 26 на 27 апреля 277-й и 211-й стрелковые полки заняли исходные позиции: 2-ой батальон орского полка – по оврагу, перед горой Янгиз от р. Сакмары до верховья оврага. 3-ий батальон орского полка – от верховья оврага, по направлению реки Салмыш, рядом с ним левее вплоть до реки Салмыш расположился 1-ий батальон 211-го стрелкового полка.

На рассвете 27 апреля после того как в утреннем тумане стали вырисовываться гребни горы Янгизной из всех орудий был открыт ураганный огонь, по этой горе и по паромной переправе белых. И начался знаменитый Салмышский бой 4700 белых и 2 полка красных столкнулись в смертельной схватке. Со стороны генерала Бакича 2600 штыков, 2110 сабель, 18 орудий, 81 пулемет. Корпус Бакича был сформирован в основном из уссурийских крестьян, но был здесь и отдельный Сакмарский казачий дивизион-казаки-раскольники станицы Сакмарской и окружающих её посёлков.

Бой был до вечера. Очевидцы говорят, Салмыш в тот день был красный от крови. Жители Сакмары целый год не ловили рыбу в реке Салмыш.

А в 1965 году Сакмарский райком комсомола во главе с его секретарем А.И.Войновым принял решение: в память о битве на горе Янгизская у реки Салмыш построить обелиск.

29 октября, в день рождения комсомола, в 17 часов 25 минут состоялось торжественное открытие обелиска.

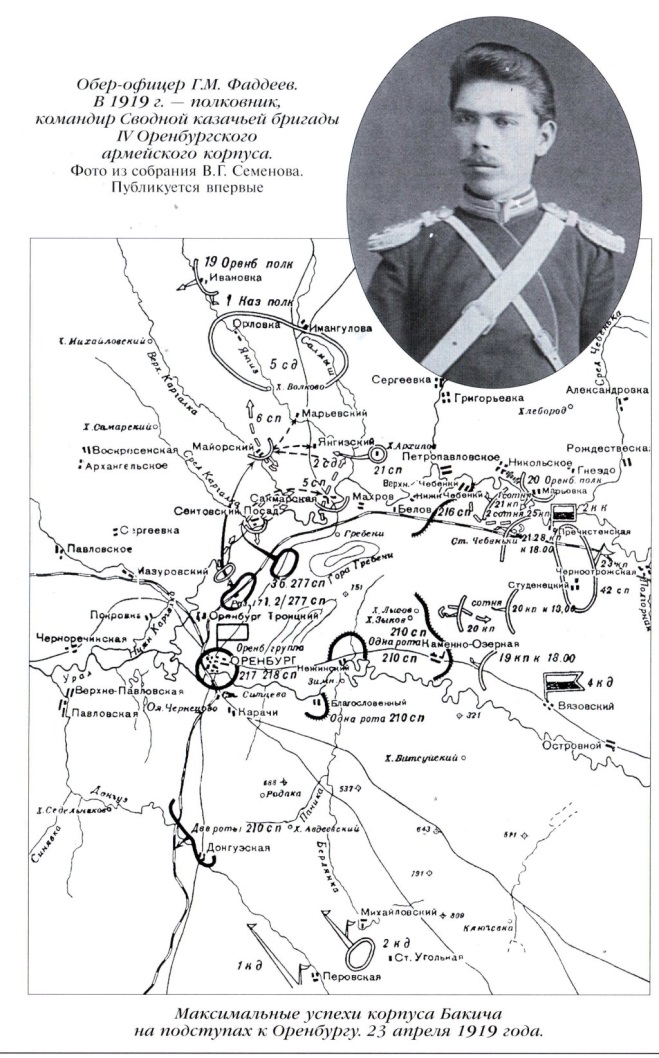

Оренбургская операция. Схема боевых действий.

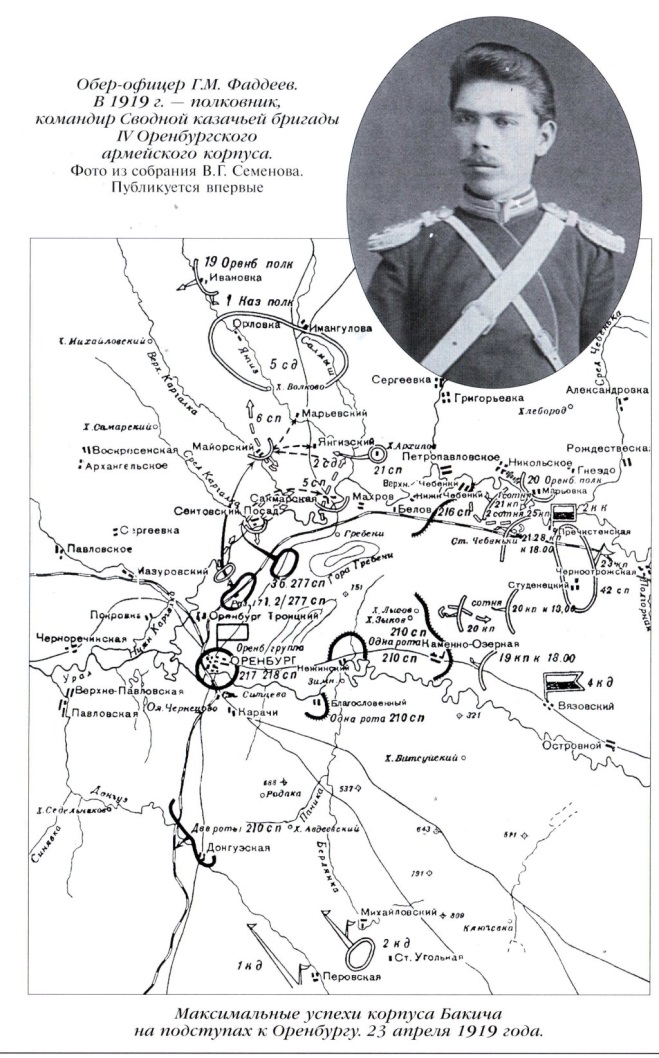

17 апреля 1919 г. Войска Бакича вышли на подступы к Оренбургу с северо-востока в районе слияния рек Салмыш и Сакмара. Южнее Сакмары успешно наступал II Оренбургский казачий корпус. Обороняли Оренбург части 1-й советской армии под командованием Г.Д. Гая, который впоследствии отметил, что Бакич «считался ярым противником большевиков и пользовался в армии белых репутацией талантливого полководца. К этому времени состояние дорог в районе Оренбурга резко ухудшилось, горные реки разлились, во многих местах были снесены мосты. Имеются сведения, что Части 4 корпуса гнали отряд большевиков с района д. Мурапталово, и далее через д. Килькаеву, где произошел довольно сильный бой, после которого деревня перестала существовать, и о том, что красные прибыв в Имангулову в спешном порядке поснимали все ворота с домов и собрав из них плоты переправились с двумя пушками на правый берег Салмыша, произведя перегруппировку начали обстрел подошедших частей 4 корпуса артиллерией. Войска Бакича готовились к переправе через Салмыш в условиях весеннего половодья, сооружали плоты и мосты.

18 апреля левофланговые части 2-й Сызранской стрелковой дивизии, переправившись через Сакмару у села Никольского, с боем овладели деревнями Верхние и Нижние Чебеньки.

20 апреля дивизия заняла станицу Сакмарскую и, фактически в тылу красных, развивала успех на Сеитовский посад, расположенный к северу от Оренбурга. По воспоминаниям рядового 5-го Сызранского стрелкового полка А.Ф. Гергенредера, в день переправы через Салмыш солдаты выстроились на топком берегу, вскоре к ним подъехал Бакич, спешился и пошел вдоль строя.. К моменту занятия станицы Сакмарской, солдаты 5-го полка в результате переправы и упорных боев были «измученные... так, что уже ничего не соображаешь … некоторые входили в хлев, в сарай, падали на солому и тут же засыпали...». Появление белых за Салмышем стало полной неожиданностью для командующего 1-й советской армией Г.Д. Гая. Вместе с тем обозы частей, овладевших Сакмарской, так и не были переправлены через Салмыш, и войска ко времени решающих боев оказались лишенными снабжения.

21 апреля, с утра, части корпуса начали переправляться через Салмыш в районе Имангулово, Биккулово и поселка Ново-Троицкий. Белым удалось прервать телефонную связь Оренбурга со штабом 20-й Пензенской стрелковой дивизии.

22 апреля части IV корпуса переправлялись через Салмыш, севернее хутора Архипова. В связи с быстрым течением реки и малой грузоподъемностью имевшегося здесь парома переправа задерживалась до 23 апреля, в результате чего была упущена синхронность наступления дивизий корпуса.

23 апреля войскам IV корпуса было предписано конными частями перерезать линию железной дороги Оренбург-Самара, овладеть Оренбургом и к 26 апреля выйти на линию Новосергиевская – Нижнеозерная.

24 апреля корпусу было приказано очистить от красных район между реками Салмыш и Янгиз, чтобы позволить частям соседней 10-й Верхнеуральской стрелковой дивизии переправиться у поселка Булановского.

25 апреля штаб Бакича переехал в деревню Имангулово, располагавшуюся на передовой, для непосредственного руководства замедлившимся наступлением частей своего корпуса. По окончании переправы колонна 5-й стрелковой дивизии стала очищать от красных междуречье Салмыша и Янгиза, другая колонна наступала на Сакмарскую. Севернее, возле переправы у Имангулово, красные заняли упорную оборону и не позволяли частям Бакича подойти к переправе. Кроме того, белые силами 7-го стрелкового полка вели наступление в районе деревни Верхние Чебеньки, однако успеха не добились.

26 апреля севернее хутора Архипова через Салмыш, несмотря на обстрел красных, для наступления на свою родную станицу Сакмарскую переправлялся Сакмарский конный дивизион. Красные, сгруппировавшись против правого фланга Бакича, повели наступление при поддержке 8 орудий. К 23 апреля через притоки были сооружены мосты, к вечеру 24-го при помощи корпусного инженера имевшийся в этом районе паром был пущен по стальному тросу, время переправы сократилось с полутора-двух часов до пятнадцати-двадцати минут, скорость переправы соответственно возросла примерно в пять-шесть раз, к тому же теперь переправа стала возможна и ночью. Однако быстрый отход назад при наличии лишь одной паромной переправы был не только невозможен, но даже и не предполагался белым командованием.

Поскольку фронт белым на участке дивизии прорвать так и не удалось, оставался второй вариант — погибнуть. Именно это и произошло 26 апреля.

С утра белые начали переправляться через Салмыш. В 14 часов красные при поддержке артиллерии контратаковали в направлении переправы. Белые стали откатываться к переправе, часть стрелков перешла на сторону противника и открыла огонь по своим. Выдвинутые резервы были смяты отступающими и сами стали частично сдаваться. В этой ситуации несколько офицеров 5-й дивизии во главе группы из 150 нижних чинов попытались остановить красных, чтобы позволить основной массе своих стрелков переправиться обратно за реку, хотя такого приказа и не было, к тому же у артиллеристов 227 полка неожиданно кончились снаряды. Красные не ожидали отпора и стали отходить, но перед самой рукопашной часть стрелков дрогнула и сдалась противнику. Резервов у Нейзеля не было, и красные на плечах стрелков 5-й дивизии подошли к переправе, атаковали паром, расстреливая спасавшихся вплавь из только что захваченных пулеметов, многие просто утонули. Произошла жестокая рукопашная схватка. Офицеров и казаков в плен не брали, но как отмечают красные мемуаристы, они дрались очень мужественно.

В самый разгар рукопашной схватки, красным доставляют снаряды на подводах и грузовиках, и они от греха подальше открывают огонь, по месту схватки кося своих и белых. Большевики в своих книгах писали, что убили 300 человек, естественно это не так, а сколько утонуло и было расстреляно в воде – никто не считал. По некоторым данным, потери с обеих сторон около 2000 убитыми и ранеными. В качестве трофеев красным досталось 3 орудия, 20 пулеметов и 1000 снарядов? (данные сильно разняться, в одной книге пишут про 4 орудия и 34 пулемета, в другой 30 пулеметов и 2 орудия и т.д., в одной книге пишут, что взяли в плен 1500 чел, в другой 2000 чел, разница 500 чел., это можно сказать целый полк в усл. гражданской войны).

На мой взгляд, в этот день на реке Салмыш произошло массовое убийство казаков и солдат 4 корпуса, по рассказам местных жителей, трупы попадали в р. Сакмару, а оттуда в р. Урал, где по рассказу ныне живущего в с. Саракташ Сумкина Н.К их вылавливали в районе станицы Павловской и там же хоронили на берегу, некоторых казаков опознали.

Красные писали, что 4 корпус А.С. Бакича перестал существовать, хотя даже в книге Воробьева «Оборона Оренбурга», можно увидеть довольно существенные противоречия по поводу 4 корпуса. Корпус не погиб и в дальнейшим принимал активное участие в боевых действиях на ответственных участках фронта.

Причина тактического поражения у Архипова, в первую очередь, обусловлена ненадежностью пополнений в 5-й стрелковой дивизии. Части были слабо сколочены, вводились в бой без надлежащей подготовки, стрелки не знали своих начальников, начальники не знали подчиненных, в том числе, что особенно важно, из унтер-офицерского состава. К этому следует добавить проблемы в снабжении и переутомление войск после беспрерывных переходов с боями на протяжении целого месяца.

В основном сдавались в плен нижние чины, которые были насильно мобилизованы в Троицком и Кустанайском уездах, Оренбургской губернии и Тургайской области соответственно.

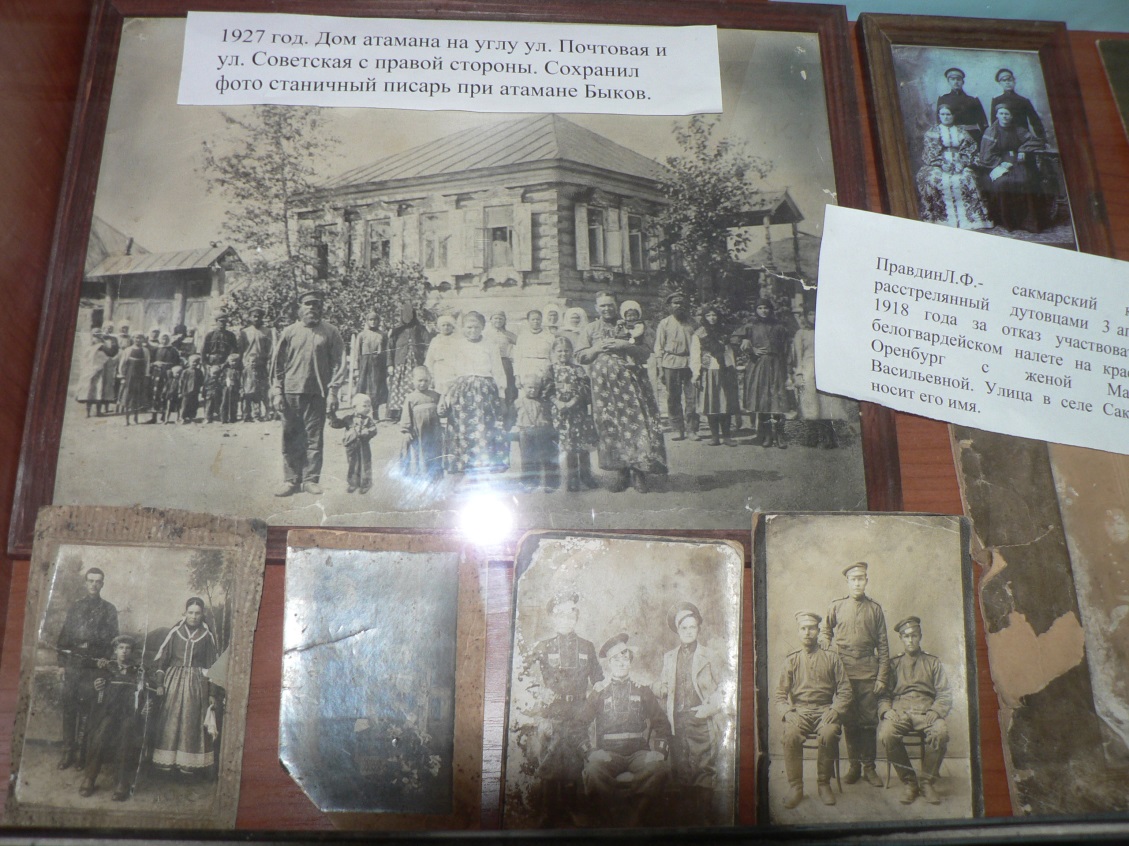

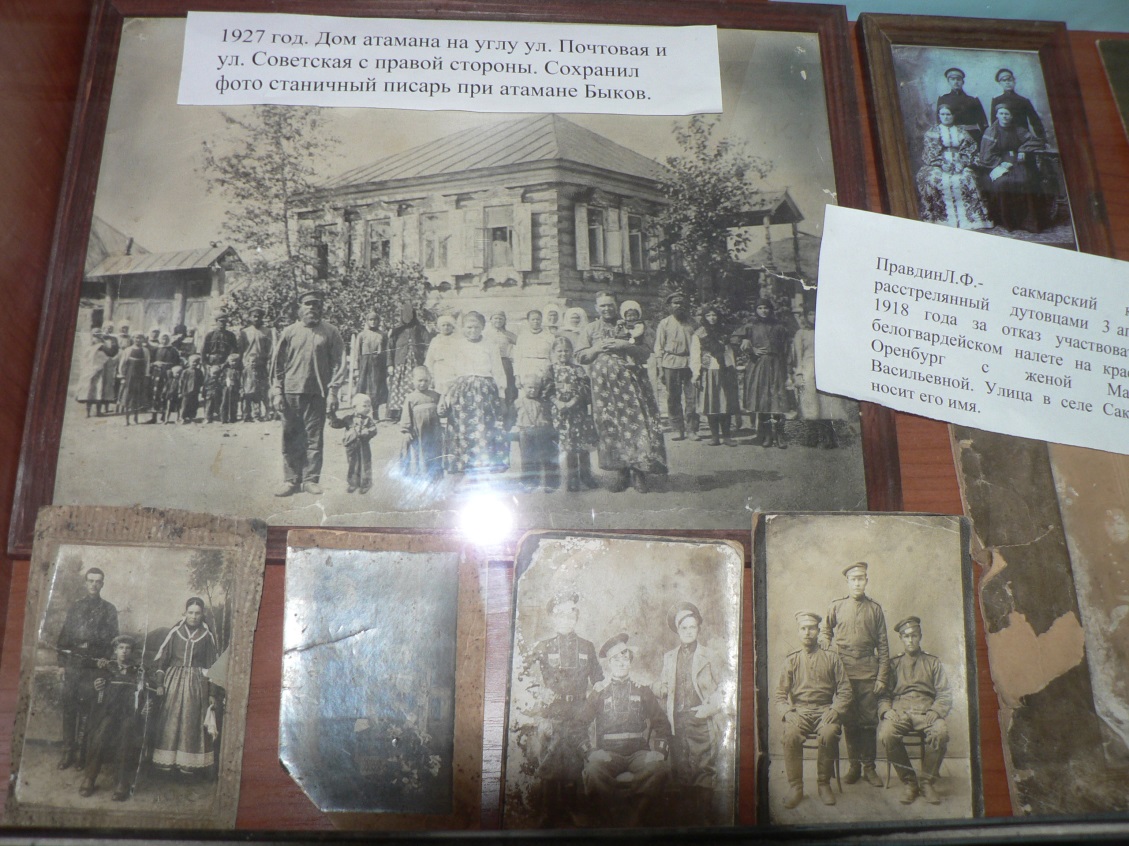

Посещение исторического музея с. Сакмара.

Мы вместе с научным руководителем побывали в историческом музее с. Сакмары, где экскурсовод Абрамова Людмила Тимофеевна ознакомила нас с экспонатами, оставшимися после Салмышского боя. И дала мне возможность прикоснуться своими руками, к экспонатам, найденным на поле сражения.

Интервьюирование с местным краеведом Сумкиным Н.К.

Из воспоминаний Сумкина Н.К:

« Когда шли бои между белыми и красными, то осколки снарядов напополам с камнями летели даже во дворы. При отступлении белогвардейцев на пути остался эшелон с оружием. Потом снова белые стали наступать на Оренбург. Воинские части ушли в степь занимать позиции. В Двориках остались большевики. Из Оренбурга приехали рабочие. Состав выгрузился, и бойцы тоже пошли на позиции. За железной дорогой на расстоянии примерно 1 км был сильный бой. Была слышна орудийная пальба. Утром было много тел. Стали привозить убитых и раненых. Раненых на подводах отправляли в Оренбург. Убитых было около 60 человек. Днем приехал паровоз, убитых красноармейцев погрузили в вагон и увезли, а белогвардейцев похоронили в степи. Фронт стоял между Дмитриевкой и Беловкой. В Дмитриевке были белые, а в Беловке красные. Основное заселение земель происходило примерно с 1926 г. Строились, в основном, переселенцы из села Сакмара, которое к тому времени очень разрослось и не хватало места для новых построек. Застройка велась строго на отведенных местах, которые выделяла администрация села Сакмара».

Заключение.

Таким образом, подводя итог о проделанной работе, а также ознакомившись с историческими источниками о Салмышском бое в школьном музее, музее Дома Культуры, памятном месте обелиском Салмышского боя, мы реконструировали исторические события, связанные с боем, выявили его историческую роль в период Гражданской войны.

Практическая значимость.

1. Исследование может быть дополнительной информацией к урокам истории.

2. Результаты исследования можно опубликовать в местных СМИ, на школьном сайте, и в школьной газете.

3. Данную работу можно использовать на классных часах.

Приложения

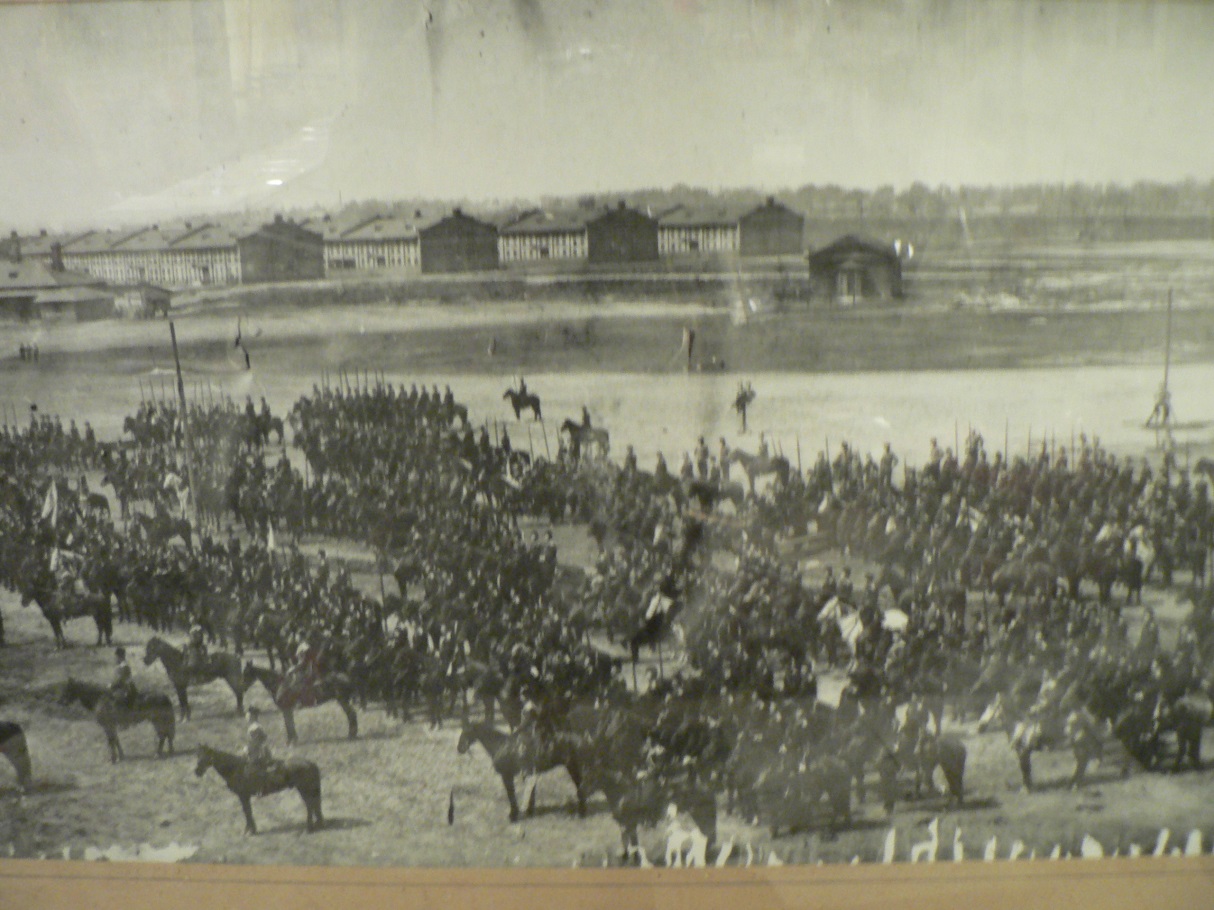

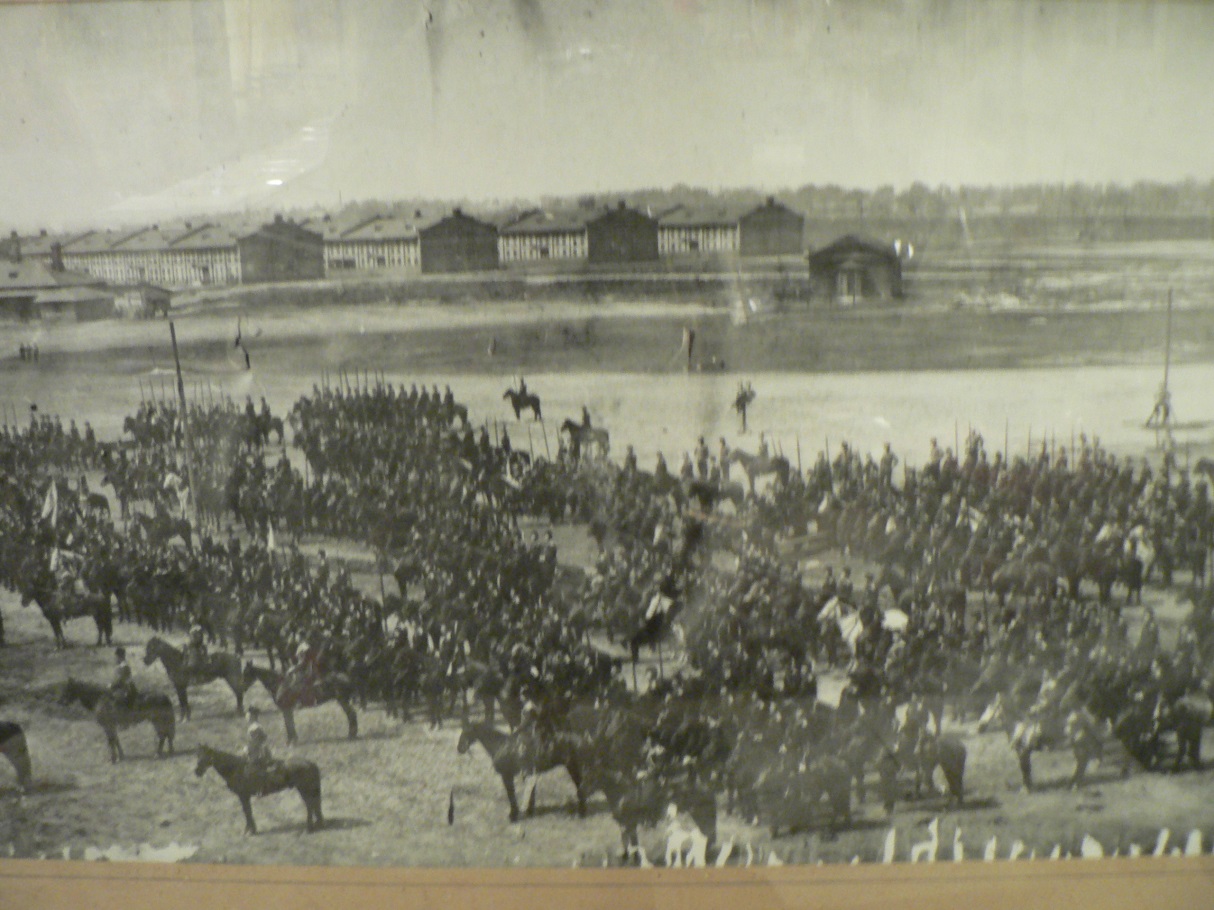

1)Поле боя.

2) Перстень с черепом. Несколько таких нашли местные и приезжие кладоискатели с металлоискателями на месте Салмышского боя.

3)

4)

5) Исторические экспонаты.

6)

7)

8)

9)

7