Урок 52 Дата проведения: 22.01.21 Класс: 10-А

Тема урока: « М.Е.Салтыков-Щедрин: личность, творчество.Проблематика и поэтика сказок».

Цель: познакомить учащихся с жизнью и творчеством русского писателя-сатирика, выявить проблематику и художественное своеобразие сказок М.Е.Салтыкова-Щедрина.

Планируемые результаты:

Личностные: формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества в процессе этико-эстетического освоения нравственных основ художественной словесности XIX века, участия в дискуссии по нравственной и философской проблематике литературных произведений.

Метапредметные: владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства.

Предметные: знают биографию писателя, его литературно-критическую деятельность; раскрывают значение творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина как сатирика мирового уровня; принимают участие в обсуждении прочитанного, выделяют основные темы сказок, раскрывают их идейную направленность;

Тип урока: урок открытия новых знаний

Оборудование: учебник, тексты сказок

Ход урока

Организационный момент.

Запись темы урока Постановка целей урока.

Исходя из темы сегодняшнего урока, определите его цели. Чему должны научиться? Какие выводы сделать? Как мы это будем делать?

Сегодня мы посвятим урок изучению биографии и творчества писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Сегодня вы узнаете о нём много нового. Узнаете, почему его любимым писательским жанром были сказки.

3. Изучение нового материала:

А) Сообщение новых фактов из биографии писателя (рассказ уч-ся)

Б) «Сказки для детей изрядного возраста»(слайд )

Мастерство Щедрина-сатирика проверено самым строгим и беспристрастным критиком – временем. Его образы вошли, как бы, в самый состав русского языка (премудрые пескари, глуповцы, помпадуры и т. д. ). Нескончаемое множество других щедринских образов превратились в нарицательные образы-символы. Сказки – это возможность писателя говорить на запретные темы, своеобразный итог художественной деятельности писателя: они создавались на завершающем этапе жизненного и творческого пути.

- Каковы же объекты сатиры Салтыкова-Щедрина?

- Сатирические приемы, используемые в сказках писателем (слайд).

4.Индивидуальная работа: Практическая работа с текстами сказок сатирика, выступление и защита.

«Дикий помещик», «Премудрый пискарь», «Медведь на воеводстве», «Христова ночь» , «Рождественская сказка».

В результате работы класс заполняет таблицу:

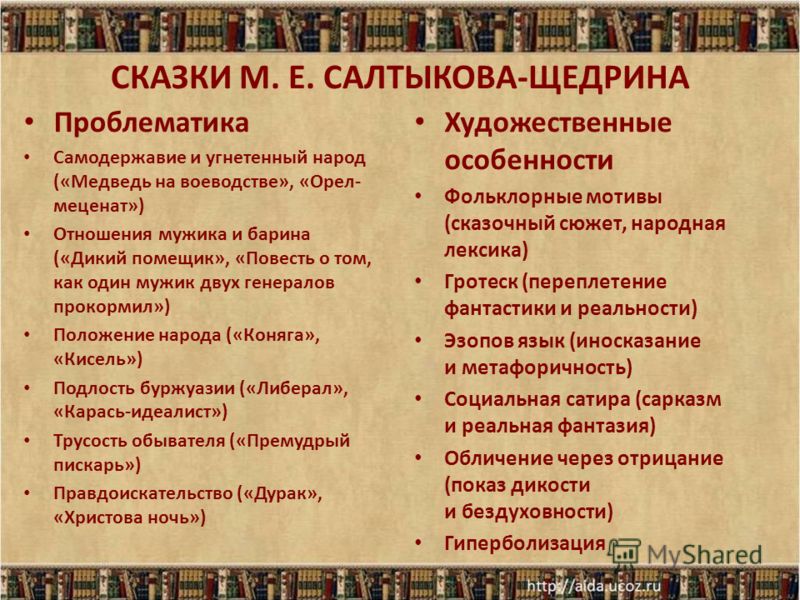

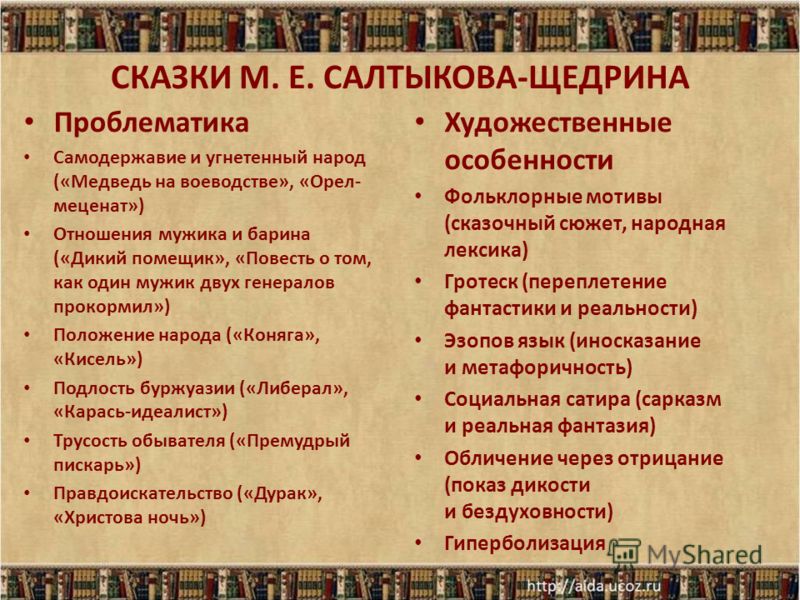

| Сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина |

| Проблематика | Художественные особенности |

| Самодержавие и угнетенный народ («Медведь на воеводстве») | Фольклорные мотивы (сказочный сюжет, народная лексика) |

| Отношения мужика и барина («Дикий помещик», «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил») | Гротеск (переплетение фантастики и реальности) |

|

| Эзопов язык (иносказание и метафоричность) |

|

| Социальная сатира (сарказм и реальная фантазия) |

| Трусость обывателя («Премудрый пискарь») | Обличение через отрицание (показ дикости и бездуховности) |

| Правдоискательство («Дурак», «Христова ночь») | Гиперболизация |

Обсуждение результатов работы

- Сопоставление сказки Салтыкова-Щедрина с русскими народными сказками, нахождение в них общих и отличительных черт

- О чем же учил думать «детей изрядного возраста» Салтыков-Щедрин? — «Дети изрядного возраста» должны возмужать и перестать быть детьми.

5.Русские народные сказки нам знакомы. Но ведь и сказки С-Щ построены по тому же принципу. Назовите общие черты с примерами…. А теперь попробуйте определить черты, присущие только С-Щ.: (фишбоун)

Сходство:

- Вымысел

- Герои – животные

-Гипербола

- Аллегория

- Положительные герои

-Сказочные приемы(зачин, концовка, магическая цифра 3, гипербола

- Лексика народных сказок

Различия:

-Узнается эпоха, т.е. фантастика наполняется реальным содержанием

(назовите реалии времени)

- = гротеск

-Эзопов язык

- нет положительного героя

-алогизм

- офиц-деловая и общ-полит.лексика

Народные сказки учат и веселят, они заканчиваются победой добра над злом. Сказитель в них – добродушный балагур (юмор). Сказки С-Щ. учат и разоблачают, поэтому

основное орудие писателя – сатира. Улыбка балагура сменяется саркастической усмешкой мудрого человека

6.Закрепление изученного материала. Выполнение теста с проверкой.

1. В каком году родился Салтыков-Щедрин?

а) в 1822 б) в 1826 в) в 1828

2. В какой семье родился Салтыков-Щедрин?

а) дворянина б) священника в) помещика

3. Куда был отправлен писатель в ссылку?

а) в Сибирь б) в Саратов в) в Вятку

4. Какой журнал возглавлял Салтыков-Щедрин?

а) «Отечественные записки» б) «Современник» в) «Северная пчела»

5. Какую сказку написал не Салтыков-Щедрин?

а) «Медведь на воеводстве» б) «Премудрый пескарь»

в) «Дикий помещик» г) «Снегурочка»

6. Сколько всего сказок написал М. Е. Салтыков-Щедрин?

А) 23 б) 30 В) 35 Г) 32

7.Чем объясняется выбор М.Е.Салтыковым-Щедриным жанра сказки?

А) стремление уйти от жизненного правдоподобия

Б) желанием преодолеть цензурные препоны

В) пристрастием к иносказательной манере письма

Г) популярностью сказки как излюбленного жанра пропагандисткой литературы

8. Чем отличается «щедринская» сказка о народной?

А) зло в финале бывает наказано не всегда

Б) использование сарказма и сатиры

В) трактовка характеров

Г) введение нетипичных для народной сказки образов

9. Кто подвергается осмеянию в сказке «Премудрый пискарь»?

А) правительство

Б) революционные демократы

В) обыватели

Г) либералы

10.Какой зверь был царем среди животных в сказке «Медведь на воеводстве»:

а) росомаха

б) медведь

в) лев +

11. Ближайшим советником Льва в сказке «Медведь на воеводстве» был:

а) обезьяна

б) осел +

в) филин

12. Почему Топтыгин I заснул прямо на поляне:

а) заболел

б) устал

в) выпил водку +

13.Какие люди осмеиваются в сказке «Премудрый пескарь»:

а) трусливые +

б) ленивые

в) услужливые

14. Чему учил сына старый пескарь в сказке «Премудрый пескарь»:

а) копить богатство

б) глядеть в оба +

в) жениться на умной пескарихе

15. Премудрый пескарь жил в:

а) норе вместе с семьей брата

б) старой норе его родителей

в) норе, в которую мог попасть только он сам +

7. Рефлексия. Подведение итогов. Оценивание.

Сам Салтыков-Щедрин подчас скромно оценивал свою роль в литературе. «Писания мои, - размышлял он, - до такой степени проникнуты современностью, что ежели и можно думать, что они будут иметь какую-нибудь ценность в будущем, то именно и единственно как иллюстрация этой современности». Сатирические типы писателя пережили свою эпоху.

- Являются ли сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина актуальными в наше время? Что позволяет им сохранять актуальность и в наши дни? Достигли ли цели, которую ставили в начале урока?

8.Домашнее задание: читать «История одного города»

Биография. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин вошел в историю русской литературы под псевдонимом Щедрин. Щедрин сосредоточил свою сатиру на обличении пороков современного ему общества во всех проявлениях. Его по праву считают последователем Гоголя.

Писатель родился в селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии, в Пошехонье.

Он был шестым ребёнком потомственного дворянина и коллежского советника Евграфа Васильевича Салтыкова (1776—1851).

Мать писателя, Забелина Ольга Михайловна (1801—1874), была дочерью московского дворянина. Родители его были богатыми помещиками. Владения их приносили значительные доходы.

До 10 лет жил в имении отца. Детские годы прошли в атмосфере крайней бережливости и строгости матери, зачастую оборачивавшейся жестокостью. Отношения между членами семьи – равнодушие, деление детей на любимых и «постылых», физические наказания, считавшиеся необходимым элементом воспитания – позднее стали основой для ярких художественных образов семейств Головлевых (роман «Господа Головлевы», 1875-80) и повесть «Пошехонская старина», 1887-89).

В 1836 году был зачислен в московский дворянский институт, в котором десятью годами ранее учился М. Ю. Лермонтов (в то время назывался благородным университетским пансионом).

В 1838 году как лучший ученик института был переведен в Царскосельский лицей. Страстный поклонник русской литературы, Салтыков сразу же прослыл первым поэтом на курсе, и его стихи стали появляться в периодических изданиях, однако сам будущий писатель осознавал, что лишен поэтического дара. Во время обучения знакомился с прогрессивными взглядами сторонников эмансипации, идеями В. Г. Белинского.

В 1844 году после окончания лицея служил чиновником в канцелярии Военного министерства. "...Везде долг, везде принуждение, везде скука и ложь...," — такую характеристику дал он бюрократическому Петербургу. Другая жизнь более привлекала Салтыкова: общение с литераторами, посещение "пятниц" Петрашевского, где собирались философы, ученые, литераторы, военные, объединенные антикрепостническими настроениями, поисками идеалов справедливого общества.

Первые повести Салтыкова "Противоречия" (1847), "Запутанное дело" (1848) своей острой социальной проблематикой обратили на себя внимание властей, напуганных французской революцией 1848. Писатель был выслан в Вятку за "...вредный образ мыслей и пагубное стремление к распространению идей, протрясших уже всю Западную Европу...". В течение восьми лет жил в Вятке, где в 1850 был назначен на должность советника в губернском правлении.

В конце 1855, после смерти Николая I, получив право "проживать где пожелает", возвратился в Петербург и возобновил литературную работу. В 1856 — 1857 были написаны "Губернские очерки", изданные от имени "надворного советника Н. Щедрина", ставшего известным всей читающей России, назвавшей его наследником Гоголя. В это время женился на 17-летней дочери вятского вице-губернатора Елизавете Болтиной. Елизавете на тот момент было всего 12 лет. Он терпеливо ждал ее взросления – повенчались они уже после возвращения Салтыкова-Щедрина в Петербург. Это были совершенно разные по характеру и темпераменту люди. Она воспитывалась матушкой-дворянкой из семьи Нарышкиных. А он матушкой-купчихой в строгой дисциплине, в семье, где детей с двухлетнего возраста наказывали розгами.

В 1872 году у Салтыковых рождается сын Константин.

В 1873 году – рождение дочери Елизаветы.

В 1858 — 1862 служил вице-губернатором в Рязани, затем в Твери. В 1862 писатель вышел в отставку, переехал в Петербург и по приглашению Некрасова вошел в редакцию журнала «Современник», который в это время испытывал огромные трудности (Добролюбов скончался, Чернышевский заключен в Петропавловскую крепость). Салтыков взял на себя огромную писательскую и редакторскую работу.

В 1865 — 1868 возглавлял Казенные палаты в Пензе, Туле, Рязани. Частая смена мест службы объясняется конфликтами с начальниками губерний, над которыми писатель "смеялся" в памфлетах-гротесках. После жалобы рязанского губернатора Салтыков в 1868 был отправлен в отставку. Переехав в Петербург, принял приглашение Н. Некрасова стать соредактором журнала "Отечественные записки", где работал в 1868 — 1884. Салтыков теперь целиком переключился на литературную деятельность. В 1869 пишет "Историю одного города" — вершину своего сатирического искусства.

В 1880-е сатира Салтыкова достигла кульминации в своем гневе и гротеске: "Современная идиллия" (1877 — 83); "Господа Головлевы" (1880); "Пошехонские рассказы" (1883). В 1884 журнал "Отечественные записки" был закрыт, после чего Салтыков вынужден был печататься в журнале "Вестник Европы".

В последние годы жизни писатель создал свои шедевры: "Сказки" (1882 — 86); "Мелочи жизни" (1886 — 87); автобиографический роман "Пошехонская старина" (1887 — 89).

За несколько дней до смерти он написал первые страницы нового произведения "Забытые слова", где хотел напомнить "пестрым людям" 1880-х об утраченных ими словах: "совесть, отечество, человечество... другие там еще...". Умер М. Салтыков-Щедрин 28 апреля (10 мая н.с.) 1889 в Петербурге. Погребен на Волковом кладбище рядом с могилой И.С. Тургенева.

5.2. Творчество М.Е Салтыкова – Щедрина.

Мастерство Щедрина-сатирика проверено самым строгим и беспристрастным критиком – временем. Его образы вошли, как бы, в самый состав русского языка (премудрые пескари, глуповцы, помпадуры и т. д. ). Нескончаемое множество других щедринских образов превратились в нарицательные образы-символы. Сказки – это возможность писателя говорить на запретные темы, своеобразный итог художественной деятельности писателя: они создавались на завершающем этапе жизненного и творческого пути.

Первые три сказки («Повесть о том как один мужик двух генералов прокормил», «Пропала совесть» и «Дикий помещик») М.Е. Салтыков-Щедрин написал еще в 1886 году. К 1886 году их число увеличилось до тридцати двух. Некоторые замыслы (не менее шести сказок) остались нереализованными. Из 32 сказок 28 созданы в течение четырех лет, с 1882 по 1886 год.

Сопоставительный анализ: общие черты (с примерами из текста).

Зачин

Сказочный сюжет

Фольклорные выражения

Народная лексика

Сказочные персонажи

Концовка

Сатира.

Сарказм.

Смешение категорий добра и зла.

Нет положительного героя.

Уподобление человека животному.

Юмор.

Гипербола.

Победа добра над злом.

Положительный герой.

Очеловечивание животных.

Сатирические приёмы.

ирония — осмеяние, имеющее двойной смысл,

где истинным является не прямое высказывание, а противоположное;

сарказм — едкая и ядовитая ирония, резко изобличающая явления, особо опасные для человека и общества;

гротеск — предельно резкое преувеличение, сочетание реального и фантастического, нарушение границ правдоподобия;

иносказание, аллегория — иной смысл, скрытый за внешней формой. Эзопов язык — художественная речь, основанная на вынужденном иносказании;

СЛОВАРНАЯ РАБОТА: критический реализм (слайд).

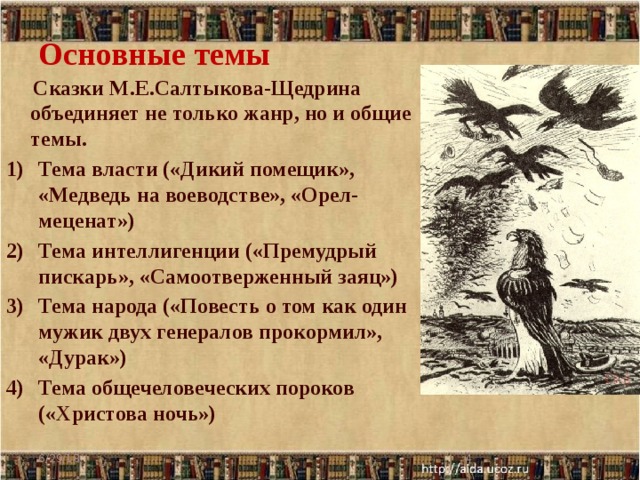

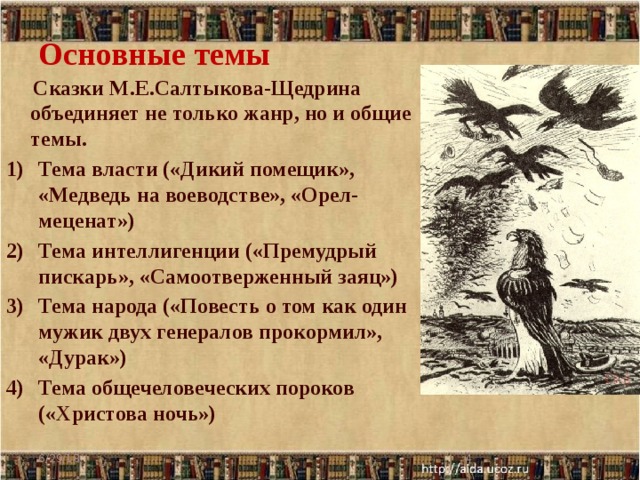

Проблематика сказок.

Самодержавие и угнетенный народ («Медведь на воеводстве», «Орел-меценат»)

Отношения мужика и барина («Дикий помещик», «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»)

Положение народа («Коняга», «Кисель»)

Подлость буржуазии («Либерал», «Карась-идеалист»)

Трусость обывателя («Премудрый пискарь»)

Правдоискательство («Дурак», «Христова ночь»)

Поэтика. Художественные особенности сказок (с примерами из текста).

Фольклорные мотивы (сказочный сюжет, народная лексика)

Гротеск (переплетение фантастики и реальности)

Эзопов язык (иносказание и метафоричность)

Социальная сатира (сарказм и реальная фантазия)

Обличение через отрицание (показ дикости и бездуховности)

Гиперболизация

Щедрин показал всю социальную анатомию, коснулся всех основных классов и слоев общества: дворянства, буржуазии, бюрократии, интеллигенции.

В "Премудром пескаре" Щедрин рисует образ той интеллигенции, что поддалась панике, ушла от активной борьбы в мир личных забот и интересов. Пескарь-обыватель, боясь за свою жизнь, замуровал себя в темной норе. Всех "перемудрил"! А итог его жизни можно выразить словами: "Жил — дрожал, умирал — дрожал".

Олицетворением бескрылой и пошлой обывательщины стал щедринский премудрый пескарь – герой одноименной сказки. Смыслом жизни этого "просвещенного, умеренно-либерального" труса было самосохранение, уход от столкновений, от борьбы. Людей, подобным этим рыбам, можно назвать пошлыми обывателями. Их не волнуют проблемы России, они далеки от нравственных проблем, вся их жизнь наполнена устройством своего бытового, комфортного существования. Щедрин, как достойный человек, истинный гражданин, не мог не возмущаться подобной жизненной позици.

Так, в “Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил” писатель показывает полную беспомощность двух генералов, оказавшихся на необитаемом острове. Несмотря на то что кругом было изобилие дичи, рыбы, плодов, они чуть не умерли с голоду, если бы не умение и находчивость мужика. В этой сказке Салтыков-Щедрин высказывает мысль о том, что Россия держится на труде крестьянина, который, несмотря на свой природный ум и смекалку, покорно подчиняется беспомощным господам. Таким образом, Щедрин утверждает, что формально отменить крепостное право мало, нужно, чтобы народ пришел к самопознанию, чтобы в простом человеке проснулось достоинство, желание быть свободным.

Эта же мысль развивается в сказке “Дикий помещик”. Но если генералы из предыдущей сказки оказались на необитаемом острове по воле судьбы, то помещик из этой истории все время мечтал избавиться от несносных мужиков, от которых идет дурной, холопий запах. Поэтому столбовой дворянин Урус-Кучум-Кильдибаев всячески притесняет мужиков. И вот мужицкий мир исчез. И что же? Через некоторое время “весь он оброс волосами... а когти у него сделались железными”. Помещик одичал, потому что без мужика он не способен даже обслужить себя.

В сказке "Дикий помещик"Щедрин как бы обобщил свои мысли о реформе "освобождения" крестьян, содержащиеся во всех его произведениях 60-х годов. Он ставит здесь необычайно остро проблему пореформенных взаимоотношений дворян-крепостников и окончательно разоренного реформой крестьянства.

Главные герои произведения: Топтыгин I — старый и седой медведь-служака, всеми силами желающий прославиться. Мечтает о ратных подвигах, по своей натуре глуповат, жесток и обожает кровопролитные сражения; Топтыгин II — медведь более умный, хладнокровный и расчетливый, по сравнению с первым; Топтыгин III — отличается от предыдущих медведей особой ленивостью, осмотрительностью и осторожностью. В любой ситуации старается избежать риска; Лев — глава звериного общества, тот, кто назначает медведей на их должности; Осел — помещик и помощник Льва, выполняет роль его секретаря. Краткое содержание сказки Салтыкова-Щедрина загрузка... В сказке рассказывается о трех медведях, которые по очереди выполняли обязанности лесного воеводы. Первый из них Топтыгин I — жестокий и воинственный медведь, которого Лев назначает на должность и отправляет усмирять лесных врагов. В первый же день медведь напился и спросонья съел Чижика, который славился на весь лес своим певческим талантом. Весть об этом сразу же доходит до Льва, который приказывает разжаловать медведя. Опозоренный и осмеянный лесным народом медведь покидает пост, и на этом его карьера заканчивается. Далее на пост воеводы назначают Топтыгина II, который решает начать правление со злодеяний. Первым на очереди в его планах стояло разорение типографии, которой в пределах его владений не оказалось. Тогда медведь решает перейти к учебным заведениям, но те уже давно разорены еще задолго до него, а все виновники бесчинств умерли и некому за это понести наказание. Тогда Топтыгин Второй залез во двор к деревенскому мужику, где его ловят селяне и убивают. Третий новоиспеченный генерал Топтыгин, прослышав о печальной участи двоих предшественников, отчаивается в поисках правильного метода правления, и так и не находит верного. Тогда он решает вовсе ничего не делать, ведь от злодеяний никакого проку, как и от добрых дел, и просто все время просиживает в берлоге, выбираясь лишь для получения жалования. В это время все в лесу идет мирно и своим чередом, за что Лев даже выдает медведю награду и повышает до ранга подполковника. Все бы так и продолжалось, если бы третьего правителя не настигла смерть от рук мужиков-лукашей.

Главная тема Центральной темой сказки выступают взаимоотношения народа и власти. К ее представителям относится Лев, его советник Осел и, впоследствии, три медведя. Трое Топтыгиных являются аллегорическим собирательным образом правителя, который, при всей своей силе и могуществе, остается не очень умным и толковым.