СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

«самостоятельные занятия учащихся – скрипачей – одна из основных организационных форм обучения».

«САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ УЧАЩИХСЯ – СКРИПАЧЕЙ – ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ».

Просмотр содержимого документа

««самостоятельные занятия учащихся – скрипачей – одна из основных организационных форм обучения».»

МКУ ДОД

«НИЖНЕГОРСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

«САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ УЧАЩИХСЯ – СКРИПАЧЕЙ – ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ».

Преподаватель по классу скрипки

Ляшук Л.С.

п.г.т. Нижнегорский

декабрь 2016год

СОДЕРЖАНИЕ.

ГЛАВА I. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ В КЛАССЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ. СИСТЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

§1. Музыкальная педагогика как искусство.

§2. Что значит «школа педагога».

§3. Процесс работы над музыкальным произведением.

§4. Соотношение классной и домашней работы ученика.

§5. Система домашних занятий.

ГЛАВА II. РЕЖИМ ДОМАШНЕЙ РАБОТЫ УЧАЩЕГОСЯ.

§1.Необходимость ежедневных систематических занятий.

§2.Организация домашних занятий.

§3.Продолжительность самостоятельных занятий учащегося.

ГЛАВА III. НЕОБХОДИМЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ САМОСМОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩЕГОСЯ – СКРИПАЧА.

§1.Развитие музыкально-исполнительской самостоятельности, самоконтроля.

§2.Целенаправленность занятий учащегося.

§3.Воспитание сосредоточенности, внимания у учащихся.

§4.Ведущая роль сознания в процессе самостоятельных занятий учащихся.

ГЛАВА IV. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩЕГОСЯ.

§1. Раздельная работа левой и правой рук.

§2. Координация движений обеих рук.

§3. Занятия без инструмента.

§4. Работа в замедленных темпах.

§5. Повторение и проигрывание.

§6. Слуходвигательная связь. Взаимодействие «психического» и «физического».

I. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ В КЛАССЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ. СИСТЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

§1. Музыкальная педагогика как искусство.

К.Д. Ушинский называет педагогику (как практическую,

педагогическую работу, а не теорию) искусством «самым высоким и необходимым из всех искусств». Общение и занятие с педагогом в классе и вне класса способствуют не только приобретению учащимися знаний, профессиональных навыков; способствуют гармоничному всестороннему развитию их способностей, но и формированию их отношения к труду, творчеству, восприятию этических норм взаимоотношений между людьми, восприятию способов обучения и воспитания, что, конечно, окажет благотворное влияние на их будущую деятельность.

Педагог должен быть артистом в работе с учеником, должен всегда находиться в творческом поиске наиболее ярких и красочных образов, должен добиваться наиболее простых, разумных способов решения сложных художественных задач; его требовательность, доброжелательность, творческое горение должны зарождать в ученике любовь к музыке, к искусству; укреплять волю к преодолению трудностей, желание овладеть всеми техническими и выразительными средствами исполнения.

И. Лесман писал: «Музыканта нельзя принуждать – его можно увлекать творческим горением и высокими общественными идеалами, любовью к искусству и к педагогической работе, убеждать художественно оправданной трактовкой произведений и разумностью методов развития исполнительского мастерства, привлекать чуткостью подхода к индивидуальным особенностям дарования и склада характера, покорять высокой принципиальностью и подлинной гуманностью» [10. с. 15]. Во всём вышесказанном и состоит смысл понятия «искусство» в применении к науке – музыкальной педагогике.

§2. Что значит «школа педагога».

Работа музыканта-педагога в классе по специальности охватывает три стороны, тесно связанные друг с другом и общее в воспитании учащихся:

Непосредственное обучение игре на инструменте;

2) Широкое музыкальное образование;

3) Воспитание учащихся.

Эти три стороны единого процесса успешно развиваются, если педагог видит перспективу, цель, задачи и пути их решения. Какие эти пути?

Выявление способностей учащихся,

Изучение учащихся своего класса – их интересы; жизненные условия; успехи по другим предметам и т.д. – на каждом возрастном этапе.

В статье «Артиста надо воспитать» заслуженная артистка Тамара Гусева пишет: «Максимальную пользу ученику приносит тот учитель, который не столько говорит, сколько хорошо играет на данном инструменте. Отсюда понятие «школа», то есть передача лучших исполнительских традиций от поколения к поколению». [6].

Понятие «школа педагога» многогранно. К примеру, Ю.И. Янкелевич видел основы «школы педагога» в культуре звучания, в совершенных навыках, в красоте звука, а не во внешней форме постановки, стиле и прочее. А. И. Ямпольский, продолжая и развивая традиции школы Леопольда Ауэра, видел основу «школы педагога» в техническом развитии ученика. Основным постулатом в своей практической и методической работе Ямпольский ставил большую работу над техническим материалом. Успеваемость учащихся – процесс, протекающий в основном всегда с известными колебаниями, что связано с такими жизненными проблемами, как болезнь, колеблющаяся активность в работе, разная степень потенциальных возможностей учащихся и разное время их проявления, возникающие учебные проблемы в общеобразовательных классах, разные сроки накопления исполнительских навыков, а значит и разное время для качественного скачка у каждого ребёнка индивидуально.

В связи с наличием индивидуальных особенностей учащихся; разными жизненными условиями, со спецификой занятий на струнном инструменте и т.д. диктуется и основная форма проведения урока по специальности – индивидуальная.

Именно в классе педагог применяет те способы работы над произведениями, которые становятся впоследствии способами самостоятельной работы ученика; а именно: работа левой и правой руки, их координация; способ работы без инструмента и работа в замедленных темпах; способы повторения и проигрывания; работа над кантиленой и всеми основными средствами выражения исполнительского искусства.

§3. Процесс работы над музыкальным произведением.

Процесс работы над музыкальным произведением можно условно разделить на три этапа:

1. Общее ознакомление с намеченным произведением; его стилем; художественными образами. Педагог сопровождает свои объяснения «живым» исполнением произведения.

2. Углублённое изучение произведения путём отбора и отшлифовки средств выражения; технических и художественных приёмов.

3. Законченное для данного ученика и на данном жизненном этапе воплощение поставленной художественной цели, выражающееся в единстве художественного мастерства и художественного чувства.

У каждого ученика эти три этапа весьма индивидуальны по усилиям, затрате времени, применяемым приёмам, вкладываемым мыслям и эмоциям.

Работа над музыкальным произведением всегда состоит из двух разделов: технического и художественного.

Назначение технического раздела работы – укреплять и совершенствовать технический аппарат путём развития разнообразных элементов техники обеих рук; путём пополнения своих профессионально-технических навыков.

Назначение художественного раздела работы – опираясь на имеющийся уровень технической подготовки, на определённые навыки (в смысле развития слуха, ритма, памяти общей музыкальности) добиваться качественного воплощения поставленных в музыкальном произведении художественных задач.

На классных занятиях делается основной смысловой, а не рабочий упор в работе над средствами выражения исполнительского процесса: вибрацией-интонацией; музыкальным ритмом; кантиленой; темпом; фразировкой; динамической градацией в произведениях; аппликатурой, штрихами.

§4. Соотношение классной и домашней работы ученика.

Какое же количество времени в классной и в домашней работе затрачивается при обучении ученика.

| Дни недели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 |

| Работа в классе по специальности | 1 час |

|

| 1 час |

|

|

|

| Домашняя работа | 2 час | 2 час | 2 час | 2 час | 2 час | 2 час | 2 час |

Из этой схемы, составленной согласно учебному плану, видно, что ученик работает с педагогом в классе два часа в неделю, а на самостоятельную (домашнюю) работу падает основная нагрузка. Можно сделать, таким образом, два вывода:

Педагог должен обеспечить за 2 часа в неделю, с одной стороны, развитие у ученика музыкально-слуховых, ритмических моторных данных; развитие мышления учащегося, приобретение и совершенствование профессионально-исполнительских навыков; должен способствовать расширению кругозора учащегося; его художественному росту, развитию творческой инициативны и т.д.

С другой стороны, педагог должен обеспечить рациональную домашнюю работу ученика. По вопросам работы педагога с учеником в классе есть немало методической литературы. Классная работа – ежедневная практическая работа каждого педагога по специальности. Как любая область знания, она подчиняется законам прогрессивного развития, благодаря исканиям педагогов, методистов.

Процесс домашней работы учащегося скрыт от контроля педагога. Он слышит на уроке лишь тот или иной результат этого процесса. Домашней работе музыкантов посвящено меньшее количество методических разработок. В данной методической рекомендации наметим пути соотношения классной и домашней работы (по их содержанию и планомерному развитию).

Пути и способы соотношения классной и домашней работы известны:

Это системность занятий, организованность занятий в определённом режиме.

Запоминание учащимися замечаний педагога (на уроке) и исправление всех недостатков при работе дома.

§5. Система домашних занятий.

О значении домашней работы писал Б.А. Струве: «Каждый музыкальный педагог знает, какова значимость в музыкально-исполнительском образовании хорошей проработки домашних занятий, этой почвы, на которой в учебном процессе правильная методика и система развития исполнительских навыков дают свои ценные плоды. И полноценный урожай возможен лишь при наличии этой почвы». [21, с. 191].

Построение наиболее рациональной системы домашних занятий (а именно, скрипичной) является одной из основных проблем музыкальной педагогики.

Под системой домашних занятий скрипача следует понимать такую организацию и методику проведения их, которая ставит своей целью наиболее продуктивное использование рабочего времени, имеющегося в распоряжении скрипача-учащегося для индивидуальной самостоятельной работы вне класса.

«Система домашних занятий заключает в себе две стороны, тесно взаимосвязанные между собой и взаимообусловленные.

Во-первых, режим занятий, в понятие которого входит определение общего количества необходимого рабочего времени, его распределение внутри рабочего дня, распределение изучаемого материала, его порядок и последовательность.

Во-вторых, метод занятий, то есть конкретные способы изучения, тренировки и преодоления трудностей», - писал К.Г. Мострас. [13, c. 7].

Эта система включает в себя:

Конкретно поставленные задачи;

Определение характера технического и художественного материала;

Нахождение в процессе творческой работы способов овладения техническими сторонами музыкального исполнительства;

Возможность применения разных способов занятий в зависимости от возрастных особенностей, этапов работы и уровня подготовленности.

II. РЕЖИМ ДОМАШНЕЙ РАБОТЫ УЧАЩЕГОСЯ.

§1. Необходимость ежедневных систематических занятий.

Необходимость ежедневных систематических занятий для учащегося-скрипача нужна для приобретения правильных исполнительских навыков, поддержания технического аппарата в хорошей игровой форме и совершенствования профессиональных способностей.

В работе «Система домашних занятий скрипача» К.Г. Мострас пишет: «Старое испытанное педагогическое правило гласит: лучше заниматься не много, но равномерно, систематически, чем пытаться навёрстывать упущенное время многочасовой игрой в течение одного дня. «Такая система не приносит пользы, может привести к «переигрыванию» рук и, следовательно, выключению из рабочего состояния на долгое время». Следовательно, заниматься самостоятельно надо систематически и ежедневно.

§2. Организация домашних занятий.

Работа учащихся-скрипачей будет более плодотворной в домашних условиях, если в каждом индивидуальном случае будет решена проблема рационального использования рабочего и свободного времени. Авторы книги «Подготовка старшеклассников к жизни» пишут: «На основе большого конкретного материала мы можем сделать определённое предположение о том, что эффективность использования времени зависит не от самого школьника, но и от состояния планирования учебно-воспитательной работы школы, материальной базы, свободного времени, уровня культуры семьи. Следовательно, решение задачи повышения эффективности использования свободного времени и всего бюджета времени школьников возможно лишь на основе разработки и последовательного осуществления комплексных планов рациональной организации учебного труда и свободного времени с учётом воспитательных задач школы, возрастных и индивидуальных особенностей самих школьников.» [5; с 115].

Из бесед с учащимися, родителями учащихся было установлено, что только 20% учащихся имеют режим дня и строго его выполняют, от 70% до 75% учащихся имеют режим дня, но часто его нарушают, остальные – не имеют режима дня.

Вопрос организации домашних занятий учащегося очень важен. Во - первых, занятия дома должны проводиться в одно и то же время. Когда нет возможности выделить одно и то же время ежедневно, надо сделать постоянное еженедельное расписание, то есть в каждый день недели отводить определённое время для занятий по специальности, и оно должно быть постоянно от недели к неделе. У учащихся тогда происходит психическая и физическая «настройка» на занятия (условный рефлекс). Важна при этом продуктивность занятий. Конечно, продуктивность занятий зависит от нервной деятельности учащегося и сложившихся привычек. При составлении расписания занятий всё это надо учитывать.

Во-вторых, домашние занятия учащегося должны проводиться по определённому плану, в который включаются основные технические и художественные разделы из индивидуального плана, рассчитанного на определённый срок, например, четверть или полугодие.

К.Г.Мострас рекомендует следующий план для ученика, например, третьего класса: «1. Гамма и трезвучие… 2. Специальные упражнения для развития правой руки… 3. Упражнение для пальцев… 4. Этюды… 5. Пьесы» (13; с.26).

Для учащихся средних и старших классов следует отметить (по К.Г. Мострасу) следующие разделы:

а) основные виды техники правой и левой рук (гаммы, упражнения);

б) этюдный материал;

в) пьеса;

г) часть сонаты или партиты И.С. Баха (или другого полифонического произведения);

д) повторение пройденной пьесы;

е) чтение с листа» (13; с.16).

При соблюдении определённого режима домашних занятий стандартизация двигательного процесса приводит к выработке стереотипности движений, их закреплению, что является основой выработки профессионально – исполнительских навыков.

Т.В. Погожева пишет: «Каждый данный раздражитель должен многократно повторяться в одинаковых условиях, тогда для формирующегося рефлекса образуется свой верный путь, который при тренировке быстро закрепляется» (18; с.21).

Итак, одно постоянно выделяемое время для домашних занятий по специальности, постоянная последовательность разделов в домашних занятиях, планомерность в изучении тех или иных игровых приёмов вырабатывают стереотип в работе, что обеспечивает плодотворность самостоятельных занятий.

§3. Продолжительность самостоятельных занятий учащегося.

Для того, чтобы получился и закрепился тот или иной приём, необходимо внимание к его выработке, а чтобы это внимание было сосредоточенным и активным, необходимо сознательные усилия воли учащегося.

Проявляется воля ученика, в первую очередь, в выполнении в домашних условиях, (то есть без чьей- либо помощи) определённо намеченной программы, точно по намеченному расписанию. Регламент времени, отводимого для занятий по специальности, устанавливается в зависимости от возраста учащегося. По рекомендации К.Г. Мостраса « на начальном этапе продолжительность занятий должна составлять не более получаса, разделённого на два приёма, с перерывом после каждого приёма для отдыха, освобождения игрового аппарата… Как только появляется физическая выдержка, устойчивость внимания длительность занятий увеличивается до академического или обычного часа с двумя перерывами.» Далее он рекомендует на самостоятельные занятия во второй год обучения отводить один – полтора часа в день (не включая перерывов), а в третий год обучения – 2 – 2,5 часа в день, в последующие годы общий регламент занятий 3–4часа в день.

По нынешним меркам подготовленности детей, поступающих в музыкальные школы, по их интеллектуально и физически возросшему уровню получасовые занятия могут проводиться в течение одного месяца, далее можно увеличить время занятий до 1-1,5 часов в день в первый же год обучения. Конечно, увеличивается количество времени на самостоятельную работу учащихся и в последующие годы обучения. Всё это продиктовано возросшими требованиями к детям, к усложнившимся программам обучения на инструменте. В результате планомерных занятий «игровое» состояние учащегося-скрипача всегда в «рабочем» виде и каждое последующее занятие является закономерным и естественным продолжением предыдущего. К.Г. Мострас, приводя пример расписания учащего второго класса, дозирует время по разделам:

«а) гамма и трезвучие – 10-15 минут:

б) специальные упражнения для развития правой руки – 5-10 минут;

в) упражнения для пальцев (типа Шрадика) – 10 минут;

г) этюды – 15-20 минут;

д) пьесы – 20-30 минут.

Всего за 1 час 25 минут плюс перерывы» [13. c. 26].

Необходимо завести запланированное определённое ограничение времени работы над каждым разделом. Соблюдение такой дозировки, во-первых, воспитывает волю, во-вторых, играет существенную роль для большей собранности в последующие занятия, т.к. чувство неудовлетворённости, незаконченности при переходе к работе над другим разделом мобилизует учащегося в дальнейших занятиях продуктивнее использовать предназначенное на этот раздел время.

III. НЕОБХОДИМЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ САМОСМОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩЕГОСЯ – СКРИПАЧА.

§1. Развитие музыкально-исполнительской самостоятельности, самоконтроля.

Плодотворность, продуктивность в индивидуальных домашних занятиях учащегося-скрипача ощущается только при наличии у него таких компонентов, как целенаправленность занятий, музыкально-исполнительская самостоятельность, умение контролировать себя, заинтересованность в работе, сосредоточенность внимания и, если это всё объединить, - активное участие сознания в работе ученика.

Развитие у учащегося музыкально-исполнительской самостоятельности – основная задача педагога. Ещё замечательный критик Г.А. Ларош писал: «Самая важная задача школы – возбудить и разумно направить самодеятельность ученика». Видный русский скрипач Л.Ф. Львов в работе «Советы начинающему играть на скрипке» (1859 г.) писал: «Дело учителя показать удобнейший путь к достижению цели, но ученик должен идти сам».

Музыкально-исполнительская самостоятельность, самоконтроль – такие категории возникают только на основе творческой инициативы учащегося.

Для того, чтобы пробудить творческую инициативу учащегося, необходимо, чтобы ученик видел поставленную перед ним педагогом ясную цель, чтобы педагог конкретно определил круг задач. Ясно понятные задачи лежат в основе анализа учеником своих действий, поисков способов и приёмов для лучшего решения этих задач, то есть, являются отправной точкой, от которой развивается творческая самостоятельность ученика. Л. Ауэр в работе «Моя школа игры на скрипке» даёт совет: «Вслушайтесь в собственное исполнение. Играйте фразу или пассаж различными способами, делайте переходы, меняйте выражение, играйте то громче, то тише, пока не найдёте естественной интерпретации. Исходите из вашего собственного инстинкта, одновременно руководствуясь указаниями других». [1; c. 88].

В чём и когда может проявляться творческая инициатива учащегося?

Это самостоятельный подбор вспомогательного технического материала.

В процессе работы над музыкальным произведением на определённом этапе возникают необходимые связи между слуховыми представлениями и мышечными ощущениями, а тем самым и двигательными навыками. В этот период работы у учащегося обостряется способность к самоконтролю и творчеству. В основном учащийся вспоминает те навыки, которые приобретались и применялись им при изучении предыдущего музыкального материала. «Багаж» этот ещё не велик, но цепкость умений играет важную роль для накопления опыта в самостоятельной работе. Самым ценным является не столько предложение вспомнившихся учеником уже изученных вариантов, сколько предложение собственных, только что придуманных в результате подготовки к уроку различных вариантов. Именно такие счастливые моменты и являются основой творчества ученика, они формируют его творческое начало. Ученика, конечно, надо приучать к самостоятельному анализу исполняемого музыкального произведения. Сначала ученик очень робко пытается рассказать о своих недостатках в исполнении того или иного произведения. Но в дальнейшем, если этот метод будет применяться из урока в урок, то учащийся всё лучше будет слушать свою игру, анализировать её и его требования к качеству игры будут заставлять его искать новые пути, способы, методы исправления недостатков и достижения конечной цели высококачественного исполнения.

«Прислушайся, как ты играешь», «тебе понравилась эта фраза вот сейчас тобой сыгранная? А что тебе не понравилось?» - такие вопросы педагога должны быть постоянными на уроках по специальности с учащимися-скрипачами.

Важным моментом для дальнейшей самостоятельной работы учащегося является подытоживание результатов каждого урока. Если ученик правильно осознаёт итог классной работы на каждом уроке, ясно представляет цели и задачи, методы и приёмы усвоения материала, это облегчает его домашнюю работу, быстрее двигает ученика в его развитии. После окончания занятий уже дома учащийся должен как бы по следам прошедшего урока проиграть по нотам изучаемые произведения и вспомнить все указания педагога. Этот метод активизирует самоконтроль и память учащегося, способствует лучшему планированию его домашней работы.

§2. Целенаправленность занятий учащегося.

Достижение конечной художественной цели – самое яркое воплощение художественных образов и наиболее полное раскрытие художественного содержания музыкального произведения – вот та цель, которую должен ставить перед собой учащийся (исполнитель) при изучении каждого музыкального произведения.

В каждом ребёнке заложена способность к логическому мышлению, однако детскому восприятию и представлению свойственны специфические особенности, ассоциации, образность. Каждый педагог должен это знать и использовать в обучении учащегося. Ещё Н.А. Добролюбов требовал, чтобы «в воспитании господствовала разумность и чтобы разумность эта ведома была не только учителю, но представлялась ясно самому ребёнку». [7; с. 24].

Любые специальные упражнения, будучи необходимыми в обучении, но неинтересными в начале, изучаются легче, охотнее, если ученику становится понятна необходимость и целесообразность их изучения, характер музыкально-художественных и технических задач. В изучении любого музыкального произведения выбор средств играет большую роль. Приступая к изучению произведения, особенно крупной формы (концерт, соната, вариации, фантазия и другие) ученик должен разобраться в стилевых, художественных и технических особенностях произведения, в особенностях его фразировки; знать задачи, встающие при изучении этого произведения; наметить план работа. Ясно осознанная художественная цель способствует успешной работе над произведением и меньшим затратам сил для достижения положительного результата.

§3. Воспитание сосредоточенности, внимания у учащихся.

В книге «Система домашних занятий скрипача» К.Г. Мострас пишет: «Сознание, как высшая форма нервной деятельности, в наших занятиях проявляется, как определённая направленность, сосредоточенность и целесообразная воля, выражающаяся во внимании». Без сосредоточенности внимания, без участия сознания в процессе изучения произведения, во всём процессе домашней работы не может быть положительных результатов этой работы. Л. Ауэр писал в книге «Моя школа игры на скрипке»: «… если данное лицо не способно к тяжёлому умственному труду и длительной сосредоточенности, то сложный путь к овладению столь трудным инструментом, как скрипка, является простой потерей времени». [1; с 30].

Воспитывая сосредоточенность внимания у учащегося, надо учитывать следующие компоненты:

Объём внимания;

Длительность внимания;

Распределение внимания.

Объём человеческого внимания ограничен, что означает невозможность одновременного выполнения нескольких заданий одинаково хорошо и невозможность чёткого, ясного «видения» сразу нескольких видов движений или объектов действия. Это свойство нашего внимания диктует в учебном процессе ограничение количества заданий, замечаний, указаний и умение распределять внимание последовательно и правильно.

Устойчивость внимания в зависимости от возраста ребёнка различна. На начальных этапах обучения ученика работа педагога не должна носить развлекательный характер. Надо воспитывать у ученика серьёзное отношение к игре на инструменте. Ученик должен ясно представлять поставленные перед ним задачи и в технической работе (гаммы, упражнения, этюды), и эмоционально-художественные задачи в музыкальных произведениях. Всё это способствует сознательному подходу к приобретению тех или иных навыков, а значит, и к повышению интереса к работе, что увеличивает длительность внимания у ученика.

Предлагаемая К.Г. Мострасом «дозировка времени, затрачиваемого на каждый раздел ежедневного плана домашней работы, и прекращению работы над каждым разделом произведения по истечении отведённого для него времени даже при условии недовыполнения задания, содействует достижению собранности, сосредоточенности в занятиях и умению продуктивно использовать время». [13; с 17].

Воспитание внимания, волевого начала, музыкальной памяти связаны с повышением интереса к инструменту и занятиям. Как зарождается, развивается, в чём заключается этот интерес?

Первое главное условие – это живое, заинтересованное преподнесение музыкального материала со стороны педагога, умение делать указания ученику в яркой и убедительной форме. «Слушание» исполнения учащихся-старшеклассников, а ещё лучше исполнение того или иного музыкального произведения самим педагогом, заинтересовывает ученика, знакомит со стилем и характером произведения, способствует расширению музыкального кругозора учащегося.

При составлении индивидуальных планов учащихся необходимо не только преследовать цели выполнения задач технического и художественного развития ученика на данном этапе, но обязательно учитывать желание ученика в изучении того или иного произведения. На ярком художественном материале все музыкальные способности (слух; ритм; память) проявляются раньше, глубже, активнее. Как пишет Мострас: «…главным стержнем в возбуждении интереса является конечная музыкально – художественная цель, к которой стремится учащийся, именно эта цель придаёт подлинный смысл, значение и оправдание его усилиям, мобилизует его волю и творческую активность и помогает успешно преодолеть самые трудные и подчас неприятные этапы черновой работы, неизбежные в занятиях на скрипке» (13; с.10).

3. Работа над гаммами и этюдами может вызвать интерес у учащегося, если будут предъявляться к учащемуся требования музыкального исполнения гамм, арпеджио, этюдов. Учащиеся должны быть убеждены практически на примерах из собственного репертуара, что вся музыка строится на гаммообразных и арпеджированных последовательностях, имеющих художественное выразительное значение.

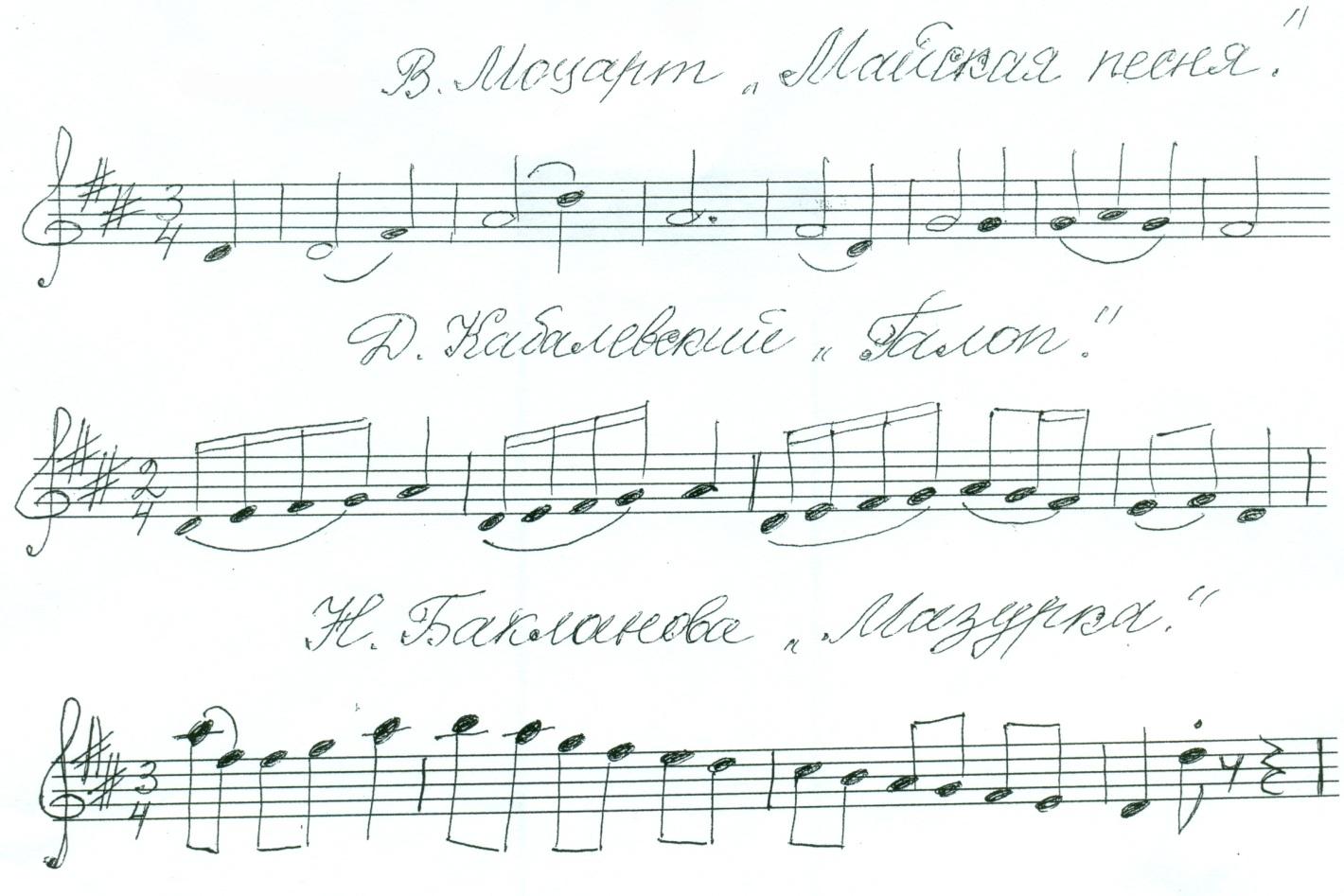

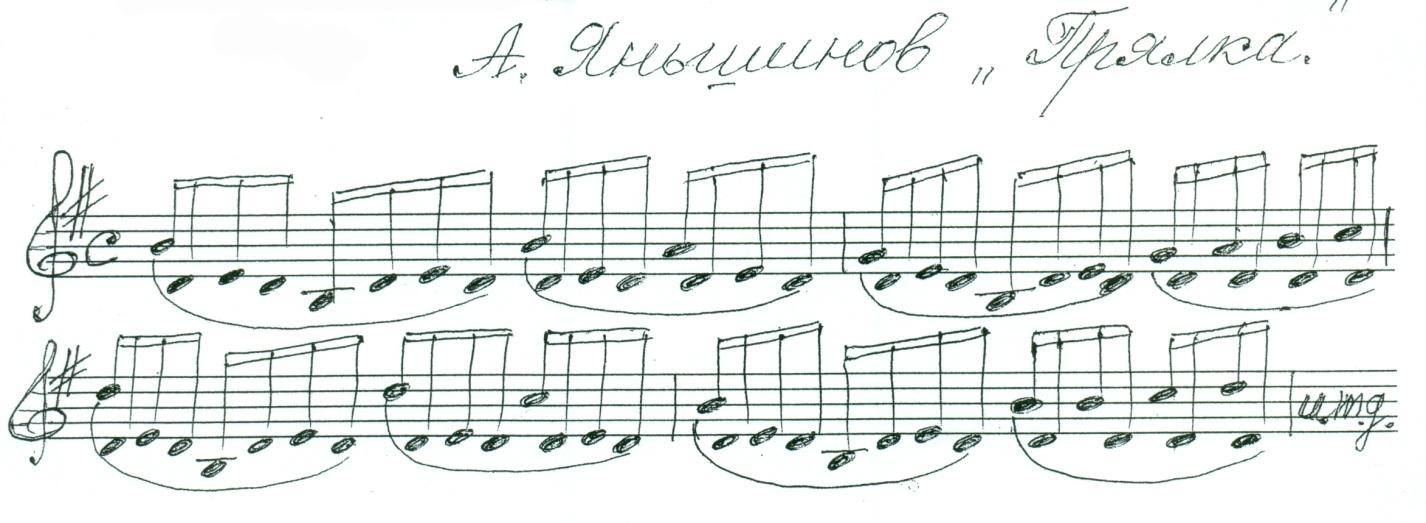

Например:

Такое понимание также вооружает учащихся сознательным, не формальным отношением к работе. Этюдный материал желательно выбирать такой, чтобы он имел ясную форму и содержание и по характеру приближался бы к программным пьесам.

4. Большому интересу к занятиям способствует и организация публичных выступлений учащихся, особенно шефских концертов. Удачные, успешные выступления – заряд огромной энергии к самостоятельной работе и серьёзному отношению к игре на инструменте.

§4. Ведущая роль сознания в процессе самостоятельных занятий учащихся.

Совершенствование исполнительских навыков в работе над художественным произведением происходит в едином процессе развития двигательного аппарата и «руководящих» функций нервной системы, в первую очередь, коры головного мозга. Этот единый процесс совершается при активном участии сознания, как высшей формы нервной деятельности, и связанных с ним психических функций – внимания, воли, памяти, эмоций и воображения.

Ведущая роль сознания в процессе занятий ученика и в классе, и особенно дома выражается, как пишет К.Г. Мострас, «в правильном понимании закономерностей нервно – психической деятельности, связанной с управлением и координацией игровых движений. Знание закономерностей помогает нам установить логику упражнения (направленного на овладение исполнительским навыком), мобилизует внимание и волю в процессе работы и способствует закреплению в памяти результатов этой работы (13; с. 8). Сознательное отношение к изучению музыкально – художественных произведений и к приобретению исполнительских навыков сочетается с развитием у учащихся самостоятельности, самоконтроля, самокритичности и большего творческого внимания.

В процессе работы над музыкальным произведением важное значение имеет осознание учащимся двигательной задачи и своих двигательных возможностей, а также двигательных решений поставленных задач. А.И. Ямпольский говорил: «Чтобы преодолеть техническую трудность, надо знать, в чём она заключается» (4; с. 27). Учащийся при самостоятельных занятиях должен уметь выявить встречающиеся трудности, чтобы на их преодоление потратить больше своего внимания и тренировочных усилий. Даже такой этап в практике каждого скрипача, например, как навык хорошего соединения струн, не может быть воспитан без сознательного управления и самоконтроля.

Пример.

Приступая к работе над художественным произведением, учащийся должен ясно представлять конечный этап изучаемого произведения; следить за тем, чтобы темп оставался неизменным с начала и до конца произведения, за исключением указанных в нотах темповых изменений. У учащегося должно быть сознательное отношение ко всем компонентам данного музыкального произведения.

Роль сознания очень проявляется в процессе запоминания музыкального произведения наизусть.

Необходимо в процессе этой работы разделить музыкальное произведение на законченные музыкальные фразы, предложения, эпизоды и работать по таким «отрывкам», постепенно их соединяя. «Зазубривание» произведения при помощи только моторной памяти приводит к запоминанию последовательности звуков, движений, а не к запоминанию музыкального образа. В результате включения зрительной памяти можно в короткое время запомнить строки, отдельные места или целые страницы. Но в данном случае ценно будет, если возникнет связь между зрительной памятью и осознанием художественного музыкального образа. Сознательный подход к изучению, осмыслению и вынесению на суд слушателей музыкально – художественного произведения особенно свойственен тем учащимся – скрипачам, у которых развито чувство неудовлетворённости достигнутым, стремление к идеальному исполнению!

Хочется привести высказывание Н. Паганини: « Часто удавалось мне пленить моих слушателей, и, при всём том, я был недоволен самим собой».

IV. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩЕГОСЯ

Б.А. Струве писал: «Столь распространённое выражение «мой метод преподавания» в его суммарном понимании является совокупностью педагогических средств, приёмов и путей, применяемых педагогом в процессе развития и воспитания своих учеников… Сюда включаются и основные установки самой системы музыкального образования» (21; с. 141).

Процесс обучения учащихся, процесс работы над «чистой техникой» и художественными произведениями в каждом конкретном случае отличается от тысячи других, поскольку связан с индивидуальными задатками одарённости учащихся, с различной степенью подвинутости и прочими проблемами. А поэтому способы овладения исполнительским мастерством в каждом конкретном случае индивидуальны.

Способы работы над музыкальным произведением в классе и дома общие для всех. Основы этих способов закладываются педагогом в классе, отрабатываются, закрепляются и совершенствуются учащимися дома, практически ощутимо присутствуя в самостоятельных занятиях учащегося как метод преподавания данного педагога.

§1. Раздельная работа левой и правой рук.

В процессе обучения игре на скрипке, особенно на начальном этапе, применяется способ разобщённой работы правой и левой рук, во избежание раздвоенности внимания, а также для выработки для каждой руки отдельно элементарных навыков, подготавливающих эти новые условно – рефлекторные связи. Но, как пишет К.Г. Мострас, «прежде, чем приступить к постановке левой руки учащегося, следует обеспечить естественное ненапряжённое состояние всего его тела в целом» (12; с.22).

В первые годы обучения проблемы для левой руки – это достижение свободы и отсутствие излишнего мышечного напряжения, выработка элементарной постановки пальцев путём свободного их падения, усвоение основных интервалов и тетрахорда, выработка ровности, чёткости пальцевых движений. Такая работа уже связана с ощущениями двигательными и слуховыми (интонирование).

Проблемы для правой руки – это освоение не статичного, наиболее естественного положения пальцев на трости, приобретение навыка правильного направления ведения смычка (параллельно подставке, - посредине между грифом и подставкой), нажима и ровности ведения смычка, освоение эластичных переходов со струны на струну, организация работы руки в разных ритмических построениях, контроль за качеством звука. На занятиях учащийся сам стремится к красивому, чистому, ровному звучанию (без скрипа, призвуков). Здесь закладываются зачатки осмысленной работы ученика.

Метод чередования работы над развитием техники левой и правой рук обеспечивает равномерность распределения внимания на работу обеих рук, способствует большему и планомерному охвату технических приёмов и способов. Способ чередования работы над развитием техники обеих рук в «определённой дозировке времени», затрачиваемого на каждый игровой приём, играет существенную роль в построении домашних занятий.

§2. Координация движений обеих рук.

К.Г. Мострас писал: «Целесообразная постановка, правильное положение и форма рук и пальцев во время движения необходимы во избежание излишнего мышечного напряжения, тормозящего деятельность рук, а также для правильной координации движений и приобретения физической выдержки». [13; с 28]

Координация движений правой и левой рук начинается тогда, когда надо объединить работу обеих рук. Первое условие для правильных координационных связей во время совместной игры обеих рук, а значит для выработки правильных движений и ощущений в этом процессе – это сознательные движения. Объединение работы левой и правой рук на начальном этапе обучения учеников часто затруднено из-за того, что не сложились полностью автоматизмы в работе каждой руки и, кроме того, роль слухового контроля повышается (внимание к качеству звука, интонации), а контроль за движениями естественно отходит на второй план. Во избежание «распыления» внимания учащегося или закрепления неверных движений, которые могут быть в будущем тормозом, есть три в равной степени необходимых варианта работы и контроля со стороны педагога и со стороны учащегося:

1) Освоение сначала элементарной постановки, а затем всех изучающихся приёмов и способов игры, профессиональных навыков в движении;

2) Настоятельная необходимость предварительных упражнений до игры на инструменте смычком, что способствует воспитанию естественных, свободных игровых движений, отсутствию или снятию напряжённости своего игрового аппарата и организма играющего ребёнка в целом;

3) Педагог, особенно в начальный период обучения учащихся, должен знать, видеть, чувствовать те моменты, кода созревает тот или иной навык в технике или постановке каждой руки в отдельности, чтобы объединить работу обеих рук.

Со стороны педагога самое главное не начать объединение рук раньше того срока, когда ещё не выработались автоматизмы. Ещё хуже бывает, если при объединении работы рук закрепляются неверные движения, которые в будущем могут стать тормозом для технического развития скрипача. Чтобы не допустить такого положения, необходимо внимание, тщательная работа педагога с учеником.

§3. Занятия без инструмента.

Как известно, у скрипача сознание предваряет действия на инструменте. Для правильного действия надо выработать заранее план, знать смысл, цель и способы работы. Эти процессы необходимы не только до начала домашней работы скрипача, но и в течение её. Одним из методов домашней работы является занятие без инструмента.

Ценным качеством является выработка привычки разобраться до собственно игрового процесса в нотном тексте: прочитать глазами текст; представить внутренним слухом звучание произведения; пропеть мелодию произведения; найти эпизоды с техническими трудностями; продумать способы работы над ними; продумать динамический и художественный план произведения. Такую предварительную работу сознания необходимо проделать при первом знакомстве с любым произведением. Но перед этой работой сознания ещё есть этап, предваряющий работу без инструмента. Сюда входит изучение эпохи и жизнедеятельности композитора, изучение партии сопровождения. Всё это расширяет кругозор учащегося, повышает его общую культуру, помогает лучше изучить стиль произведения, быстрее выучить его наизусть и закрепить его в исполнительской практике.

§4. Работа в замедленных темпах.

Одним из рациональных методов работы является работа в замедленных темпах, которая даёт возможность в классных и особенно в домашних занятиях контролировать себя во всех аспектах; осмыслить все технические и художественные задачи, а также сокращает время на изучение произведения.

Только в замедленных темпах можно лучше услышать, расчленить исполняемое, выверить все компоненты исполнительского процесса при помощи слухового и зрительного контроля. Конечно, и в работе в замедленных темпах тоже могут быть свои проблемы. Они возникают, когда учащийся бездумно, слишком медленно и многократно проигрывает данный отрывок, не сопоставляет свою игру-тренировку с темповой задачей и, главное, не сопоставляет ощущения в медленной и быстрой игре.

Выработка несоответствующих быстрому темпу ощущений в медленной игре может стать тормозом в конечном быстром темпе. Задача учащегося при работе в замедленном темпе дома – выделить и отшлифовать необходимые для быстрого темпа формы движений и внутренние ощущения, имея ясное представление о конечной художественной цели и темпе технически сложного места в тексте.

После занятий в замедленных темпах учащийся должен проверить свою работу в быстром темпе, так как игра в быстром темпе имеет свою специфику, свои особенности. Всем ученикам-скрипачам необходима работа в замедленных темпах перед выходом на эстраду. Так, К.Г. Мострас говорил: «Работа в замедленном темпе является сдерживающим началом, предохраняющим исполнителя от невольных ускорений на эстраде». [4; с 31].

§5. Повторение и проигрывание.

Трудность усвоения любого исполнительского, технического приёма зависит, в каждом конкретно случае, от индивидуальности учащегося: одним нужно только «почувствовать» приём, другим нужна небольшая тренировка, третьим – длительные упражнения. Но, несмотря на индивидуальность учащегося, продолжительность упражнений при правильных методах работы, подключении сознания в работу, внимательности даёт свои положительный результаты, так как многократность продуманных, осознанных повторений способствует отбору наиболее удобных и целесообразных движений, что в корне отличает такое качество работы от способа механической зубрёжки, в результате которого могут закрепиться неверные движения, пагубно влияющие в целом на развитие техники учащегося. Вред привычки механических повторений заключается в том, что учащийся уже не слышит своих ошибок. Кроме того, хорошим средством в таких случаях является отдых от данного произведения, перерыв в его изучении, после которого ранее не получившиеся пассажи или технически трудные места получаются без усилий. Это происходит оттого, что в мозгу и во время перерыва происходят процессы отбора наиболее рациональных движений и средств, и в результате происходит процесс как бы естественного приспособления.

Вредна и привычка разучивания музыкального произведения или его части (если произведение крупной формы) каждый раз с начала. Обычно, дойдя до какого-либо технически трудного места, учащийся задерживается на нём, и остальная масса материала остаётся недоученной или поверхностно пройдённой. Когда дело подходит к академическому концерту, экзамену или шефскому концерту, остаются недоученными или менее выученными конечные или даже средние эпизоды произведения. В таких случаях рекомендуется начинать работу, допустим, с репризы или с разработки; одним словом, менять порядок прохождения частей произведения или самих произведений в процессе домашних занятий.

Опытный педагог всегда может почувствовать, проигрывал ли только учащийся то или иное произведение дома или работал над ним. Настоящая работа, интенсивные занятия, где совершенствуются исполнительские навыки, отличаются в корне от проигрывания, при котором профессиональные достижения ограничены и ненадёжны.

Метод проигрывания произведения может быть подготовительным этапом к концертным выступлениям. В этом случае этот метод проигрывания является проверкой степени закрепления музыкального произведения в памяти и в игровом аппарате, проверкой сосредоточенности и выдержки, свободы и уверенности исполнителя.

§6. Слуходвигательная связь. Взаимодействие «психического» и «физического».

Существующий в практической и теоретической подготовке так называемый «слуховой» и «двигательный» способы обучения каждый в своё время получали признание и развитие и имели своих приверженцев.

При «двигательном» способе конечная цель теряется, так как всё внимание обращено на поиск ощущений естественных движений, что приводило к абстрактной технике. В этом случае, когда «двигательная сфера» активно управляется сознанием, «двигательный» метод служит опорой в выработке и дальнейшем развитии игровой техники. Применение «двигательного» метода работы приносит свои плоды учащимся с хорошо развитым слухом и ясным пониманием художественных задач.

При «слуховом» способе обучения внимание учащихся фиксируется на конечной цели и почти не уделяется внимание анализу технических средств. Для него характерны отказ от механического двигательного тренажа, опора на музыкально-слуховые представления в создании технической и художественно-исполнительской базы, раскрытие психологического содержания творческой личности исполнителя, формирование самостоятельности его художественного мышления.

Оба метода обладают положительными моментами, а если они объединены, то они могут привести к гармоничному развитию исполнительской техники и художественного совершенства. В зависимости от индивидуальных особенностей учащихся превалирует то один метод, то другой.

Перед каждым педагогом всегда будут стоять одни и те же проблемы: как помочь конкретному ученику сформировать собственное мышление, добиваться развития и становления профессионально-исполнительских навыков; развить эмоциональную сферу ребёнка; расширить его музыкальный кругозор; как привить усердие, усидчивость, организованность в труде, без чего не добиться успеха. С каждого урока ученик должен «уносить» впечатления домой. Впечатления должны перерабатываться в сосредоточенной домашней работе и контролирующей классной работе в знания, умения и, в конечном счёте, в эстетическую культуру ученика. Эти этапы профессиональной ориентации и развития учащегося, а также дальнейшего самостоятельного поддержания своего профессионального уровня невозможны без серьёзной, достаточной по времени, регулярной домашней работы. Известен афоризм: «Из ничего не будет ничего».

Известный скрипач и дирижёр Шарль Мюнш в монографии «Я – дирижёр» пишет: «Пятнадцать лет учёбы и всей природной одарённости ещё недостаточно. Чтобы стать дирижёром (как и профессиональным исполнителем), нужна работа. Нужно работать с того самого дня, когда впервые переступишь порог консерватории (так называли на западе в прошлые века музыкальные школы), до того вечера, когда обессиленный, проведёшь последний концерт в своей жизни».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Л. Ауэр. «Моя школа игры на скрипке». М. 1965.

2.К. Мострас. «Система домашних занятий скрипача». М. 1956.

3.Т. Гусева. «Артиста надо воспитать». /«Советская культура»/ 1980.

4. Б. Струве. «Пути начального развития юных скрипачей и виолончелистов». М. 1952.

5. Р. Гурова, Г. Гурова. «Подготовка старшеклассника к жизни». М. 1979.

6. Н. Добролюбов. Собрание сочинений. Т.III – М. 1936.

7. Т. Погожева. «Вопросы методики обучения игре на скрипке». М. 1966.

8. И. Лесман. «Очерки по методике обучения игре на скрипке». М. 1964.

9. О. Шульпяков. «Техническое развитие музыканта – исполнителя». Ленинград. 1973.