СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Сборник методических материалов "Организация и проведение урочной деятельности по развитию познавательной активности младших школьников 3 класса"

Просмотр содержимого документа

«Сборник методических материалов "Организация и проведение урочной деятельности по развитию познавательной активности младших школьников 3 класса"»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

«ГУБЕРНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(ГБПОУ ВО «ГПК»)

Сборник методических материалов

Организация и проведение урочной деятельности по развитию познавательной активности младших школьников 3 класса

Россошь, 2025

Сборник методических материалов составлен в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования от 31.05.2021 №286 (ред. от 22.01.2024).

Составители: Лазуренко К.А., студентка 4 курса группы «А» специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, Жданова Г.А., преподаватель высшей категории, Петинова А.А., учитель начальных классов МБОУ Лицей №4 г. Россошь.

Сборник методических материалов: Организация и проведение урочной деятельности по развитию познавательной активности младших школьников 3 класса / Лазуренко К.А., Жданова Г.А., Петинова А.А. – Воронежская область ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж», 2025

Россошь 2025, с. 85.

Аннотация

Методические разработки представляют собой сборник, содержащий методические рекомендации по подготовке и проведению уроков в начальной школе, а также методы и приемы обучения, способствующие развитию познавательной активности младших школьников 3 класса на уроках русского языка, литературного чтения, окружающего мира и математики на различных этапах.

Методическая разработка предназначена для учителей начальных классов, студентов педагогических образовательных учреждений.

Содержание

Введение…...……………………………………………………………………………………..4

Раздел 1. Содержание методов и приемов обучения для развития познавательной активности на учебных предметах для обучающихся 3 класса……………………………....6

Использование активных методов и приемов обучения на уроках русского языка...6

Развитие познавательной активности на уроках литературного чтения…………....21

Современные методы и приемы обучения на уроках окружающего мира………....30

Методы и приемы активизации обучающихся на уроках математики……………...40

Раздел 2. Особенности применения методов и приемов обучения на разных этапах урока и использование разных технологий активизации познавательной активности младших школьников……………………………………………………………………………………..63

Методы и приемы обучения для динамичного начала урока………………………63

Современные подходы для выяснения целей, ожиданий и опасений……………...65

Методы и приемы активного обучения на этапе актуализации знаний…………...67

Активные стратегии для рефлексивного осмысления……………………………....69

Способы активной релаксации…………………………………...…………………...71

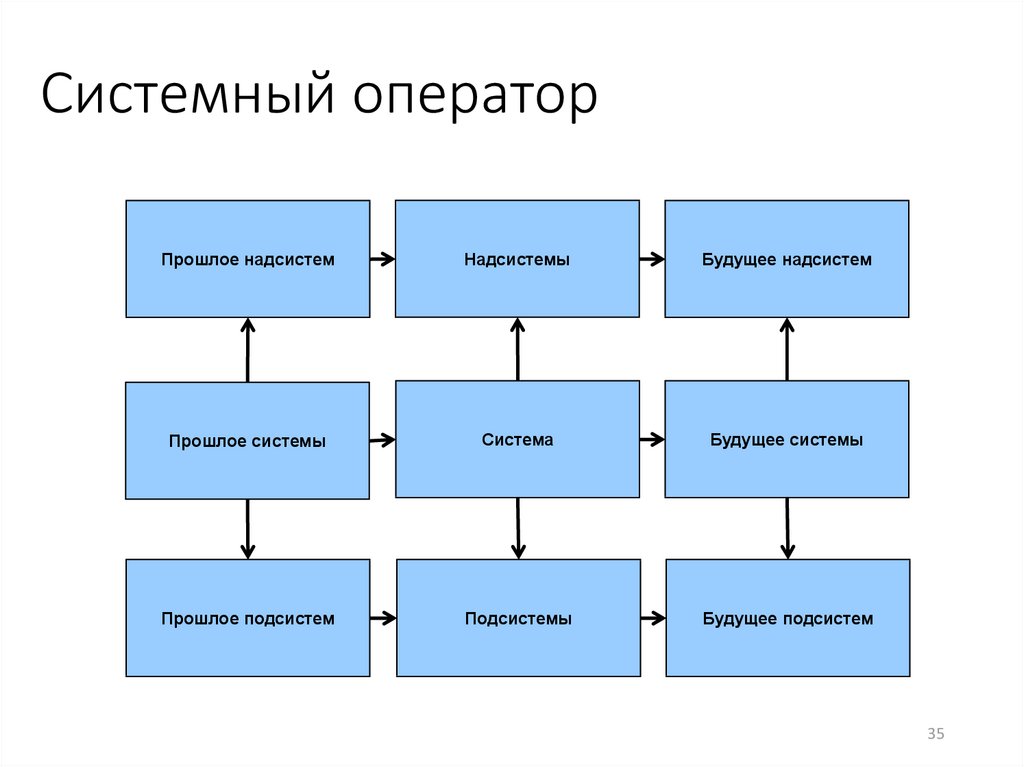

Техники и подходы методики ТРИЗ…………………………………………………73

Заключение……………………………………………………………………………………...83

Список использованной литературы………………………………………………………….84

Введение

«Самое лучшее открытие – то, которое ребенок сделал сам»

(Ральф У. Эмерсон)

Гармоничное развитие ребенка - основа формирования будущей личности. Оно зависит от успешного решения многих задач, среди которых особое место занимают вопросы развития познавательной активности.

Познавательная активность определяется как свойство личности, проявляющееся в положительном отношении к учебной деятельности и способности к самостоятельному поиску знаний.

В современном образовательном процессе одной из главных задач является стимулирование познавательной активности младших школьников. Этот аспект учебной деятельности играет ключевую роль не только в успешном усвоении знаний, но и в формировании у детей интереса к обучению, а также в развитии их критического мышления и творческих способностей.

Дети, начиная с дошкольного возраста, страдают дефицитом интереса к получению знаний и самостоятельному их поиску. Проблемой является низкий уровень интереса к процессу познания, что может быть связано с рутинностью учебного процесса, отсутствием разнообразия в методах обучения и недостатком практического применения знаний.

В условиях стремительных изменений в мире, где информация доступна в любое время, а технологии развиваются с большой скоростью, традиционные методы обучения часто оказываются недостаточными для удовлетворения потребностей современных учеников. Поэтому важно искать и внедрять современные подходы к обучению, которые смогут эффективно развивать познавательную активность младших школьников.

Развитие познавательной активности у младшего школьника – процесс сложный и длительный, требующий от педагога большой личной убежденности и заинтересованности. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех классах и на разных предметах.

Младший школьный возраст — это период, когда активно развиваются познавательные процессы, такие как внимание, память, мышление и воображение. Учебная деятельность становится ведущей, и именно в этот момент важно правильно организовать процесс обучения, чтобы поддержать и развить познавательную активность детей.

Для успешного обучения младших школьников и становления их как самостоятельных, уверенных в себе личностей, необходима организация систематической работы по развитию познавательной активности.

В связи с этим цель методического пособия – представление опыта работы по подготовке и проведению уроков, направленных на повышение познавательной активности детей младшего школьного возраста.

Раздел 1. Содержание методов и приемов обучения для развития познавательной активности на учебных предметах для обучающихся 3 класса

1.1 Использование активных методов и приемов на уроках русского языка

Уроки русского языка играют важную роль в организации всестороннего развития личности обучающихся. На уроках русского языка формируются языковые компетенции, развивается мышление, самостоятельность, улучшаются коммуникативные навыки, умение работать в команде, стимулируется творческая активность, углубляется культурное понимание. Можно использовать различные методы и приёмы для развития познавательной активности детей на уроках русского языка.

Прием «Морфемный конструктор»

Дидактическая игра, цель которой - закрепление знаний о морфемах (корень, приставка, суффикс, окончание), развитие навыков словообразования, углубление понимания значений слов через их морфемный состав.

Примеры заданий:

Какое получится слово, если от слова подрос взять приставку, от слова снежинка взять корень, от слова будильник взять суффикс, от слова день взять окончание. (Подснежник)

Образуйте и запишите новые слова. Из слов первого столбика нужно взять приставку, из слов второго – корень, из слов третьего столбика – суффикс и окончание.

1) повел - дарит - цветок

2) раскрыл - сказка - грузчик

3) вывез - рубит - ручка

4) переход - стрелка - ножка

5) прошел - водит - школьник

6) залетел - варил - стенка

Прием «Пометки на полях»

Позволяет ученику отслеживать свое понимание прочитанного задания или текста. Учеников надо познакомить с маркировочными знаками и предложить им по мере чтения ставить их карандашом на полях статьи учебника или специально подобранного текста. Пометки должны быть следующие.

+ знаю

- не знаю

? хочу узнать подробнее

! узнал новое

Данный метод обязывает ученика не просто читать, а вчитываться в задание, в текст, отслеживать собственное понимание в процессе чтения. Использование маркировочных знаков позволяет соотносить новую информацию с имеющимися знаниями.

Методика актуализации опорных знаний «Магазин»

Цель — систематизировать знания учащихся по ранее пройденному материалу, подвести к изучению новой темы.

Необходимые материалы: иллюстрация картинок с изображениями животных, фруктов, овощей, игрушек, которые располагаются на доске. Учащийся подходит к доске, произнося фразу: «Я покупаю мяч потому, что слово, обозначающее этот предмет, отвечает на вопрос что?» Или: «Я покупаю котенка потому, что слово, обозначающее этот предмет, отвечает на вопрос кто?» Ученик, правильно задавший вопрос, забирает картинку. После покупки всех картинок подводится итог (чей ряд купил больше картинок).

Прием работы в парах сменного состава над изложением

Развивает навыки планирования, целеполагания, контроля, коррекции.

Алгоритм работ в парах сменного состава при написании изложения:

Ученик А вполголоса читает текст 1 абзаца, ученик Б внимательно слушает.

Ученик Б пересказывает прослушанный текст, ученик А внимательно слушает (можно с опорой на текст) и при необходимости уточняет, дополняет.

Ученики задают друг другу вопросы к тексту 1 абзаца и отвечают на них, используя при этом, если нужно, текст.

Ученики совместно озаглавливают 1 абзац и записывают в свои тетради заголовок как пункт «Плана».

Ученики самостоятельно выписывают в «Словарь» трудные слова из абзаца (при этом «трудное место» в слове графически выделяется).

Работа со 2 абзацем ведется также, начиная с пункта 1, но ученики на этот раз меняются ролями (ученик Б читает, ученик А слушает, а затем пересказывает). И далее по «Алгоритму».

После проработки двух первых абзацев образуются новые пары, в которых ведется аналогичная работа со следующими двумя абзацами текста.

Метод «Ищем клад»

Направлен на привлечение внимания учащихся и повышение их мотивации к обучению, а также на раскрытие ценности слов и понятий. Учащиеся ищут «клад» на страницах учебника в виде нового слова (термина, понятия, правила), которое войдет в их словарный запас.

Метод «Я работаю волшебником»

Метод активного и интерактивного обучения. Игра не только пробуждает интерес к работе, но и формирует умение применять полученные знания в новых ситуациях.

Например: участникам предлагается преобразовать нарицательные имена в собственные: птица орёл (город Орёл), цветок роза (девочка Роза), плодородная земля (планета Земля), вкусный изюм (город Изюм).

Прием «Зрительные диктанты»

Технология проведения зрительных диктантов: на доске пишут 6 предложений и закрывают листом бумаги. Потом лист отодвигают вниз так, чтобы было видно первое предложение, и учащиеся в течение определённого времени читают его про себя, стараясь запомнить. Время экспозиции небольшое (от 4 до 7 секунд). По истечении времени учитель убирает предложение и предлагает записать его в тетрадях.

Особенность такова: если первое предложение содержит всего 2 слова, 8 букв, то последнее предложение состоит уже из 14 букв. Наращивание длины предложений происходит постепенно, по 1-2 букве. Время работы со всеми 12 наборами составляет примерно два месяца. Зрительные диктанты должны писаться ежедневно. Если учащиеся не запоминают, что писали, это набор следует повторить. Когда предложения становятся длинными, набор повторяется 4-5 дней.

| Предложения | Число букв | Время восприятия (в секундах) |

| Набор № 1 Тает снег. Идёт дождь. Небо хмурое. Коля заболел. Запели птицы. Поле опустело. |

8 9 10 11 11 12 |

4 4 5 5 5 6 |

| Набор № 2 Трещат морозы. Я ищу землянику. В лесу росла ель Наступила осень. Дни стали короче. В лесу много берез. |

12 13 13 14 14 15 |

6 6 6 7 7 8 |

| Набор № 3 Прилетели птички. Ярко светит солнце. Лида вытерла доску. Весело бегут ручьи. Подул резкий ветер. Зоя прилежно учится. |

15 16 16 16 16 17 |

8 8 8 8 8 8 |

| Набор №4 Дятел долбил дерево. Я хочу посадить цветы. Иней запушил деревья. Без воды цветы завянут. Пролетело жаркое лето. Возле дома посадили ель. |

17 18 18 19 19 20 |

8 7 7 7 7 7 |

| Набор №5 Солнышко светит и греет. Федя решал задачу у доски. Загорелась в небе зорька. На деревьях сверкал иней. Город Москва стоит на реке. В лесу собирают землянику. |

20 21 21 22 22 22 |

6 6 6 6 6 6 |

| Набор №6 Зимой река покрылась льдом. Мальчик подарил маме цветы. Дежурные стёрли пыль с доски. Оленеводы работают в тундре. На огород забрались цыплята. Мы жили возле берёзовой рощи. |

23 23 24 24 24 24 |

5 5 5 5 5 5 |

| Набор №7 Небо покрылось серыми тучами. Дети посадили во дворе акацию. Бабушка купила внуку букварь. Землю согрело тёплое солнышко. Моя сестра работает на фабрике. Ласково грело весеннее солнце. |

25 25 25 26 26 26 |

4 4 4 4 4 4 |

| Набор №8 Идёт дождик. Мы любим Амгуэму. Береги учебные вещи. У Андрея чистая тетрадь. Помогай своему товарищу. Солнце осветило всю землю. |

10 15 17 20 21 22 |

5 7 8 10 10 10 |

| Набор №9 Вода в море солёная на вкус. Наша страна борется за мир. Началась большая перемена. Дети ходили в лес за грибами. Руки надо мыть водой с мылом. Красивы улицы нашего города. |

22 22 22 23 23 24 |

7 7 7 7 7 7 |

| Набор №10 Москва – столица нашей Родины. Школьники поливают саженцы. Депутаты съехались на съезд. Надо быть честным и правдивым. Звёзды сияют на башнях Кремля. Летом наша семья жила на Волге. |

24 24 24 25 25 25 |

5 5 5 5 5 5 |

| Набор №11 Весело колосится густая рожь. Поля запорошило белым снегом. Мы читали интересный рассказ. Мичурин много и упорно работал. Новые дома растут очень быстро. Из машины вышел наш учитель. |

24 25 25

26 26 27 |

4 4 4

4 4 4 |

| Набор №12 Мальчики принесли сухих веток. В поле поспевают рожь и пшеница. Из книжки выпал листочек сирени. Дети всех стран хотят жить в мире. Свежий ветерок повеял прохладой. Сверкнула молния, и загремел гром. |

26 26

27 27

28 28 |

4 4

4 4

4 4 |

| Набор №13 Давно скосили и убрали луга и поля. Белка взобралась на верхнюю ветку. Солнце светило ярко, и дети купались. Весь народ гордится героями космоса. Дедушка Филипп пасёт колхозное стадо. Люблю я в поле встречать восход солнца. |

28

29

30

31

32

32 |

4

4

4

4

4

4 |

| Набор №14 Поднялась за рекой большая серая туча. В далёкой тайге живут охотники-эвенки. Все радовались встрече с космонавтами. Разведчицы отправились в опасный путь. Дружная семья и землю превратит в золото. Обувь всегда необходимо очищать от пыли. |

32

32

33

33

34

34 |

4

4

4

4

4

4 |

| Набор №15 Зацветёт, зазеленеет наш весёлый огород. Меж редеющих верхушек показалась синева. Хороши привольные широкие степи Украины. На смелого собака лает, а трусливого кусает. Нам велит трудиться школа, учит этому семья. Наш народ хочет жить в мире со всеми народами. |

34

35

35

36

36

37 |

4

4

4

4

4

4 |

| Набор №16 В тайге водятся хищные животные: волки, рыси. Сквозь волнистые туманы пробирается луна. Школьники готовятся к новому учебному году. Много работы пастухам в стаде ранней весной. На берегу моря раскинулся пионерский лагерь. Скоро небо покроется тучами, заморосит дождь. |

36

36

37

37

38

38 |

5

5

5

5

5

5 |

| Набор №17 Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел. Пробилась из-под земли вода, и родился родничок. Малыши очень любили слушать волшебные сказки. Цветы были незнакомые, похожие на колокольчики. Прохладная вода хорошо освежила уставших ребят. Играют волны, ветер свищет, и мачта гнётся и скрипит. |

38

39

39

40

41

42 |

5

6

6

6

7

7 |

| Набор №18 Победа над врагом наполнила грудь Павки счастьем. Каждый день тысячи людей въезжают в новые квартиры. Школьники выращивали мандарины, лимоны и апельсины. По лесной заросшей тропе осторожно идёт пограничник. Мальчик подошёл к окну и увидел за рощей строящийся дом. Только король удалился, как окружили Алёшу придворные. |

42

43

44

45

46

47 |

7

7

7

8

8

8 |

Прием «Жокей и лошадь»

Класс делится на две группы: «жокеев» и «лошадей». Первые получают карточки с вопросами, вторые – с правильными ответами. Каждый «жокей» должен найти свою «лошадь».

1. Словарные слова: Подготовьте карточки с трудными словами (жокеи) и карточки с их значениями или синонимами (лошади). Ученики должны найти пару, сопоставив слово с его значением.

2. Грамматические правила: На карточках для «жокеев» можно записать вопросы о правилах (например, «Как образуется множественное число существительных?»), а на карточках для «лошадей» — ответы на эти вопросы. Ученики должны найти друг друга и обсудить правила.

3. Синонимы и антонимы: Подготовьте карточки с словами (жокеи) и карточки с их синонимами или антонимами (лошади). Задача учеников — найти соответствия.

Мнемотехника - это система методов и приёмов, обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации.

Основной «секрет» мнемотехники очень прост и хорошо известен. Когда человек в своём воображении соединяет несколько зрительных образов, мозг фиксирует эту взаимосвязь, и в дальнейшем при припоминании по одному из образов этой ассоциации мозг воспроизводит все ранее соединённые образы. (Например: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан» - запоминание цветов радуги).

Прием фонетической ассоциации

Дети составляют предложения со словарными словами, которые созвучны по звучанию с другими словами в предложении.

Костя пришел в костюме.

Павел носит пальто.

Мебель из ели.

Я вышел на улицу и увидел много лиц.

На завтрак рак.

Пенал моют пеной.

Купите мальчику газировку в магазине.

Багаж – носильщик на вокзале говорит:

«Ага, тяжёлый багаж!».

Запад – на западе солнце падает.

Комната – комната у Наты.

Метод графических ассоциаций («рисунок»)

Необходимо выписать словарное слово на отдельный лист, а непроверяемую орфограмму обозначить графически – с помощью рисунка, который подкреплён ассоциативными связями с конкретным объектом.

Например: для запоминания непроверяемой безударной гласной «О» в словарном слове «ягода», мы делаем подмену. Букву «О» заменяем на яркий, красочный рисунок клубники (или другой ягоды округлой формы), которая своим внешним видом напоминает ученику букву «О». Происходит связывание двух графических образов в один, и как следствие, запоминание словарного слова.

Прием «Ударь по ударению»

Один из приемов запоминания правильного произношения сложных слов – запоминание небольших стихов, подсказывающих ученику правильное ударение.

Я сегодня так устАл!

ПробежАл один квартАл!

Это просто некрасИво - огород зарос крапИвой.

Печь дровами обеспЕчь!

Долго ели тОрты – не налезли шОрты!

Фёкла красная, как свЁкла!

ЗвонИт звонарь, звонЯт в звонок,

Чтоб ты запомнить верно смог.

Срубили ель, сорвали щавЕль.

Не говори катАлог, а только каталОг.

А твОрог? Можно твОрог, а можно и творОг!

Как у нашей Марфы есть в полоску шАрфы!

Прием «Кроссворд»

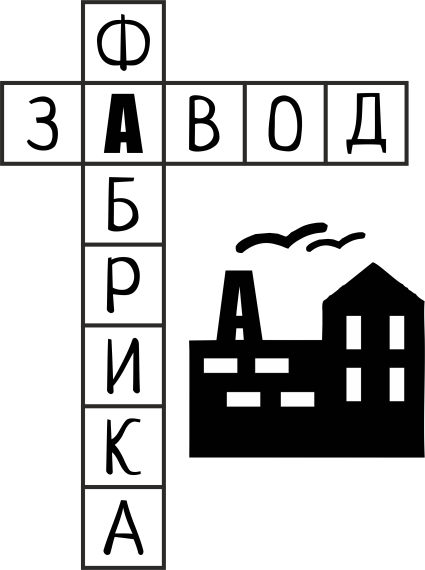

П риём мнемотехники «кроссворд» подразумевает, что учащийся записывает словарное слово по горизонтали и делит его на буквы, как в кроссворде. Далее необходимо придумать ассоциацию для непроверяемой орфограммы и записать новое ассоциативное «проверочное» слово в кроссворд (по вертикали). Для более надежного закрепления образа, можно дополнить этот кроссворд рисунком по теме. Например, для запоминания безударной гласной «А» в слове «завод» можно использовать ассоциацию – «фабрика». В этом слове мы чётко слышим верное написание «опасной» буквы. Графическое оформление этих слов в кроссворд показывает ученику синонимичную связь данных понятий, следовательно, и подобие начертания при письме.

риём мнемотехники «кроссворд» подразумевает, что учащийся записывает словарное слово по горизонтали и делит его на буквы, как в кроссворде. Далее необходимо придумать ассоциацию для непроверяемой орфограммы и записать новое ассоциативное «проверочное» слово в кроссворд (по вертикали). Для более надежного закрепления образа, можно дополнить этот кроссворд рисунком по теме. Например, для запоминания безударной гласной «А» в слове «завод» можно использовать ассоциацию – «фабрика». В этом слове мы чётко слышим верное написание «опасной» буквы. Графическое оформление этих слов в кроссворд показывает ученику синонимичную связь данных понятий, следовательно, и подобие начертания при письме.

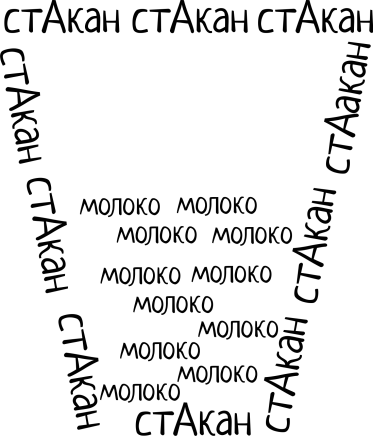

П рием «Рисунок из слов»

рием «Рисунок из слов»

Мнемотехника предлагает прописать словарное слово, но с одним условием: с помощью этого слова необходимо создать рисунок. Например, с помощью слова «стакан» нарисую объект – стакан. Наполню его молоком, с помощью слова «молоко».

Метод «Правило в стихах»

Цель - повысить орфографическую грамотность детей, объяснить основные правила в доступной и увлекательной форме.

Повелительное наклонение глагола ЕХАТЬ

- На зеленый свет,

Медведь,

Ты не ехай,

И не едь,

И не ездий никогда,

ПОЕЗЖАЙ!

Запомнил?

– Да!

Девочка Ира поможет!

Собирать, стирать, задира –

Повнимательней гляди:

Если в слове имя Ира,

Значит, в корне буква И.

Род имён существительных

К слову я подставлю «мой» -

Это значит род мужской.

Женский род – запомню я –

То, про что скажу «моя».

Средний род оно «моё» -

Вот и выучил я всё.

Родительный падеж имен существительных мн.ч.

Шесть гектаров апельсинов,

Яблок, груш и мандаринов,

Баклажанов – грядок пять,

Помидоров – не собрать!

Правописание гласных после шипящих

Знаем твердо, что жи – ши

Пишем только с гласной и,

А в словах, где ча и ща

Мы напишем только с а.

Где же встретим мы чу – щу,

То напишем с буквой у.

Три склонения имён существительных

Существительным зовусь,

На три склонения делюсь:

1 склонение – с окончаньем – А и Я –

Рода женского и мужского, друзья.

2 склонение – род мужской без окончанья,

А средний род – О – Е – плавное звучанье.

3 склонение – род женский с Ь на конце всех слов

Запомни - это правило для всех учеников!

Падежи

Есть шесть братьев падежей

Нет на свете их дружней.

Согласованно живут

И порядок стерегут.

Именительный падеж

Самый главный он из всех.

На вопросы кто? что? отвечает

Подлежащим в предложении бывает.

А теперь падеж родительный,

Он не менее значительный.

Нет кого? чего? – волнуется

И с предлогом в рифму согласуется.

(Около, с, для, без, от, из, до, у, вокруг, кроме, после.)

Дательный падеж – добряк,

Всё стремится делать так:

Дать кому? чему? Быстрей –

По к (а) – предлогов нет дружней!

Винительный падеж всегда любуется,

Вижу что? кого? волнуется,

Через, в и на, за, про –

С предлогом согласуется легко.

Творительный падеж вещает,

Гордиться кем? И чем? решает.

Предлоги: между, с и над, за, под

Со словами дружбу бережёт.

Предложный вам сулит успех,

О ком? О чём? Он думает о всех.

Предлоги он свои не забывает,

При, в, об, о, на - он громко восклицает.

Обучающиеся могут и самостоятельно придумать свои стихи для запоминания, в этом случае не стоит бояться использования детьми просторечных или разговорных конструкций.

Прием «Составление буклета»

Активный метод обучения, который предполагает создание информационных буклетов, плакатов или брошюр по определённой теме. Метод буклета способствует не только углублению знаний по предмету, но и развитию множества других навыков, таких как критическое мышление, креативность и умение работать в команде.

Этапы создания буклета:

1. Выбор темы.

2. Исследование информации.

3. Структурирование контента. Важно определить, какие разделы будут в буклете (например, введение, основные факты, заключение).

4. Создание дизайна. Учащиеся разрабатывают макет буклета, выбирая шрифты, цвета и графические элементы.

5. Написание текста. Учащиеся пишут тексты для каждого раздела, стараясь сделать их информативными и понятными.

6. Презентация буклетов.

7. Обсуждение и оценка.

1.2 Развитие познавательной активности на уроках литературного чтения

Уроки литературного чтения способствуют формированию читательских навыков, развитию критического мышления, углублению эмоционального интеллекта, расширению кругозора, формированию моральных ценностей, улучшению коммуникативных навыков, повышению интереса к чтению. Уроки литературного чтения играют важную роль в формировании личности, способной к эмоциональному восприятию мира, поэтому важно развивать познавательный интерес младших школьников. Можно использовать различные методы и приемы стимуляции познавательной активности детей на уроках литературного чтения.

«Ромашка вопросов или ромашка Блума»

Цель: научить детей анализировать информацию, уметь выразить своё отношение к ней, отвергать ненужную, т.е. формулировать вопросы и находить на них ответы.

«Ромашка» состоит из шести лепестков, каждый из которых содержит определенный тип вопроса.

1. Простые вопросы — вопросы, отвечая на которые, нужно назвать какие-то факты, вспомнить и воспроизвести определенную информацию: «Что?», «Когда?», «Где?», «Как?».

2. Уточняющие вопросы. Такие вопросы обычно начинаются со слов: «То есть ты говоришь, что…?», «Если я правильно понял, то …?», «Я могу ошибаться, но, по-моему, вы сказали о …?». Целью этих вопросов является предоставление обучающемуся возможностей для обратной связи относительно того, что он только что сказал. Иногда их задают с целью получения информации, отсутствующей в сообщении, но подразумевающейся.

3. Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со слова «Почему?» и направлены на установление причинно-следственных связей. Если ответ на этот вопрос известен, он из интерпретационного «превращается» в простой. Следовательно, данный тип вопроса «срабатывает» тогда, когда в ответе присутствует элемент самостоятельности.

4. Творческие вопросы. Данный тип вопроса чаще всего содержит частицу «бы», элементы условности, предположения, прогноза: «Что изменилось бы ...», «Что будет, если ...?», «Как вы думаете, как будет развиваться сюжет в рассказе после...?».

5. Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех или иных событий, явлений, фактов. «Почему что-то хорошо, а что-то плохо?», «Чем один урок отличается от другого?», «Как вы относитесь к поступку главного героя?» и т.д.

6. Практические вопросы. Данный тип вопроса направлен на установление взаимосвязи между теорией и практикой: «Как можно применить ...?», «Что можно сделать из ...?», «Где вы в обычной жизни можете наблюдать ...?», «Как бы вы поступили на месте героя рассказа?».

Прием «Чтение в кружок»

Цель: управление процессом осмысления текста во время чтения.

1. Учитель озвучивает задание: "Мы начинаем по очереди читать текст по абзацам. Ваша задача – читать внимательно, задача слушающих – задавать чтецу вопросы, чтобы проверить, понимает ли он читаемый текст».

2. Дети работают в малой группе или в паре, по очереди читают текст, слушающие задают вопросы по содержанию текста, читающий отвечает. Если его ответ не верен или не точен, слушающие его поправляют.

Прием «Чтение про себя с вопросами»

Цель: формирование умений вдумчивого чтения. Ученик самостоятельно читает текст, фиксируя по ходу чтения вопросы, которые он задал бы автору, ведет своеобразный «диалог с автором».

Прием «Чтение в парах – обобщение в парах»

Цель: формирование умений выделять главное, обобщать прочитанное в виде тезиса, задавать проблемные вопросы.

1. Ученики про себя читают выбранный учителем текст или часть текста.

2. Учитель объединяет учащихся в пары и дает четкий инструктаж. Каждый ученик поочередно выполняет две роли: докладчик – читает и обобщает содержание в виде одного тезиса; респондент – слушает докладчика и задает ему два вопроса по существу. Далее происходит смена ролей.

3. Учитель привлекает всех учащихся к обсуждению.

Прием «Дневник двойных записей»

Цель: формирование умений задавать вопросы во время чтения, критически оценивать информацию, сопоставлять прочитанное с собственным опытом.

1. Учитель дает указание учащимся разделить тетрадь на две части.

2. В процессе чтения ученики должны в левой части записать моменты, которые поразили, удивил, напомнили о каких-то фактах, вызвали какие- либо ассоциации; в правой – написать лаконичный комментарий: почему именно этот момент удивил, какие ассоциации вызвал, на какие мысли натолкнул.

Метод «Шесть шляп»

Цель: развитие умений учащихся выделять ключевые понятия в прочитанном, главные идеи, синтезировать полученные знания, проявлять творческие способности.

1. Задается проблемная ситуация (вопрос, текст). Скажем сразу, что эта ситуация изначально должна быть многовариантной и не должна иметь однозначного ответа или решения.

2. Класс делится на шесть групп. Каждая выбирает себе одну шляпу (по жребию или по желанию). Цвет шляпы определяет направление развития мысли:

Белая — самая нейтральная. Поэтому участники этой группы оперируют только фактами. То есть доказывают, почему все произошло именно так, а не иначе.

Желтая — солнечная, радостная, позитивная. Участники этой группы ищут выгоды предложенного решения, обрисовывают только положительные моменты.

Черная — негативная, мрачная, отрицающая. Эта группа должна высказать сомнение, найти аргументы против.

Красная — эмоции, страсть. Эта группа высказывает только эмоциональное восприятие заданной ситуации, без обоснования своих выводов.

Зеленая — творческая, креативная. Участники этой группы предлагают новые решения заданной ситуации, которые могут быть самыми фантастическими и неожиданными.

Синяя — нейтральная, оценочная. По сути, в этой группе собираются эксперты, аналитики, которые оценивают предложения всех групп и находят оптимальное решение.

Синквейн – это стихотворение, которое требует синтеза информации и материала, излагаемого в предельно кратких выражениях. В переводе с французского слово «синквейн» означает «пять». Таким образом, синквейн – это стихотворение, состоящее из пяти строк.

Синквейн обогащает словарный запас, подготавливает к краткому пересказу, учит формировать идею (ключевую фразу), позволяет почувствовать себя творцом. Этот приём можно использовать на этапе рефлексии, как творческую работу.

Правила написания синквейна:

В первой строчке тема называется одним словом (обычно существительным).

Вторая строчка – это описание темы в двух словах (двумя прилагательными).

Третья строчка – это описание действия в рамках этой темы тремя словами (глаголы).

Четвертая строка – это фраза из четырех слов, показывающая отношение к теме (чувства одной фразой).

Последняя строка – это синоним из одного слова, который выражает суть темы.

При прохождении учебного материала из раздела «Русские народные сказки» предлагается определить значение слова сказка на основе составления синквейна.

Имя существительное, выраженное одним словом. Сказка.

Описание темы именами прилагательными. Волшебная, бытовая.

Описание действия. Учит, помогает, воспитывает.

Фраза, выражающая отношение автора к теме. Сказка — ложь, да в ней намек.

Слово — синоним. Волшебство.

Прием «Спираль»

Это — один их приёмов скорочтения, когда ребёнок тренирует навык предвосхищения текста и расширяет боковое зрение. Такой формат делает чтение ещё осознаннее, интереснее и веселее.

Данное упражнение: расширяет боковое зрение; развивает зрительное внимание; увеличивает концентрацию внимания.

Карточки при чтении вращать нельзя. После прочтения учитель может задать вопросы на понимание.

Прием «Уголки»

Его можно использовать при составлении характеристики одного из героев какого-либо произведения. Класс делится на две группы. Одна группа готовит доказательства, используя текст и свой жизненный опыт, положительных качеств героя, другая — об отрицательных, подкрепляя свой ответ выдержками из текста. Данный прием используется после чтения всего произведения. В конце урока делается совместный вывод. Такой прием учит детей диалогу, культуре общения.

Приём «Логическая цепочка»

Прием помогает запомнить и осмыслить большой объем информации, выявить закономерность каких-либо событий, явлений. Прием работает на развитие критического мышления, памяти и умения логически мыслить.

Стратегия приема состоит в построении цепочки из фактов, предложений, слов, дат, правил, цитат в логическом или хронологическом порядке. Построение логической цепочки может проводиться совместно с учителем, в группах/парах на уроке, может предлагаться в качестве самостоятельной работы или задания на дом.

Можно использовать на стадии осмысления. При знакомстве с биографией автора текст высвечивается либо на экране, либо выдаётся детям на распечатанных листах. После прочтения текста учащимся предлагается построить события в логической последовательности. Данная стратегия помогает при пересказе текстов.

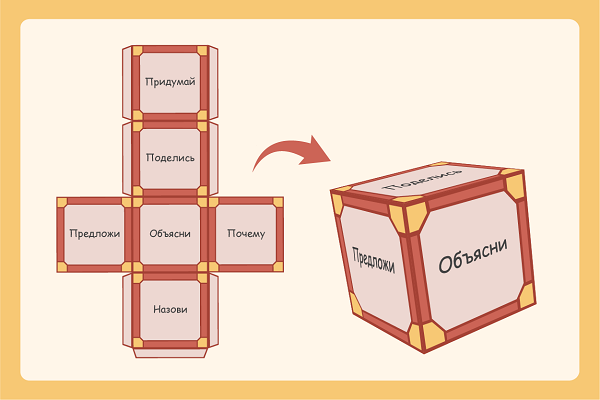

Прием технологии критического мышления «Кубик Блума»

Понадобится обычный бумажный куб, на гранях которого написано:

Назови. Почему. Объясни. Предложи. Придумай. Поделись.

Учитель бросает кубик. Выпавшая грань укажет: какого типа вопрос следует задать. Удобнее ориентироваться по слову на грани кубика — с него и должен начинаться вопрос.

Работа над отрывком из «Сказки о рыбаке и рыбке»:

А) слушание отрывка из сказки;

Б) беседа по содержанию сказки;

В) «кубик Блума»:

НАЗОВИ главных героев сказки

ПОЧЕМУ старик отпустил золотую рыбку?

СРАВНИ старуху и рыбку

ПРЕДЛОЖИ как поступить старухе после того, как она опять осталась у разбитого корыта?

ПРИДУМАЙ имена старухе и старику

ПОДЕЛИСЬ какие чувства у тебя вызывает старик?

Прием «Тонкие и толстые вопросы»

Предполагает, что ученик выбирает вопросы по теме. «Тонкие» вопросы имеют более низкую оценку и предполагают ответ «да» или «нет», в то время как «толстые» вопросы оцениваются выше и требуют развернутого ответа.

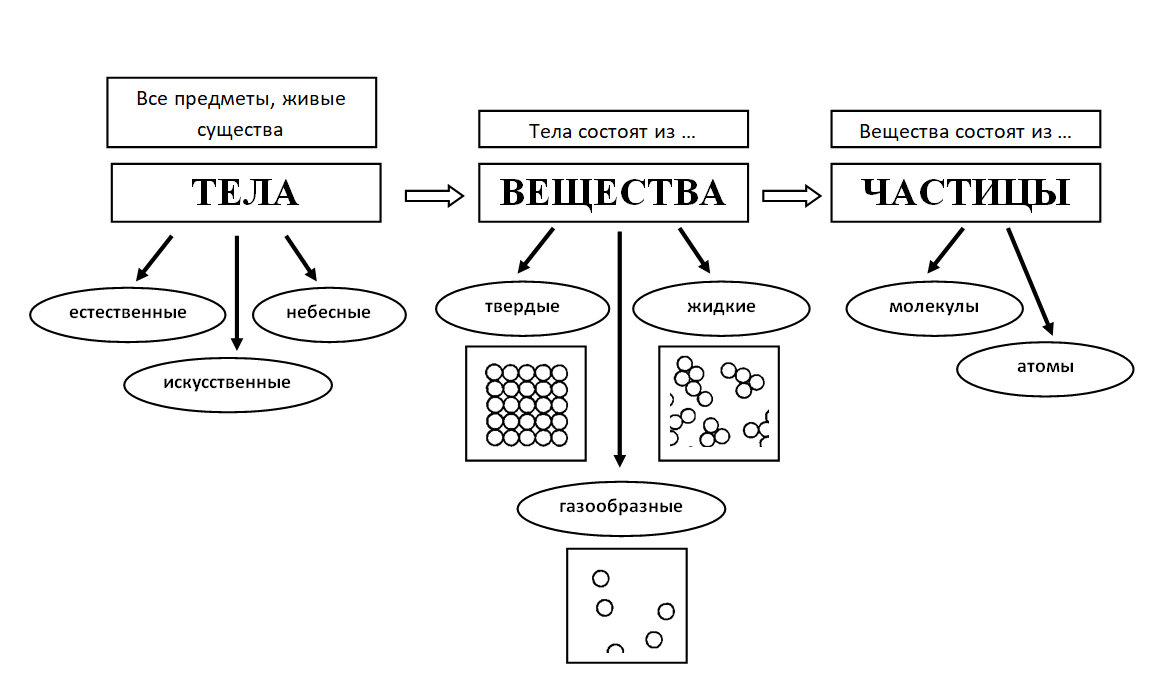

1.3 Современные методы и приемы на уроках окружающего мира

Курс «Окружающий мир» занимает особое место в развитии детей. На уроках окружающего мира формируются представления о мире, развивается наблюдательность и любознательность, развиваются социальные навыки, углубляются знания о культуре и истории, формируется экологическое сознание, а также проводится подготовка к жизни в обществе. Уроки окружающего мира способствуют всестороннему развитию детей, формируя у них необходимые навыки, знания и ценности для успешной жизни в современном обществе. Для стимуляции познавательной активности детей на уроках окружающего мира можно использовать активные методы и приемы обучения.

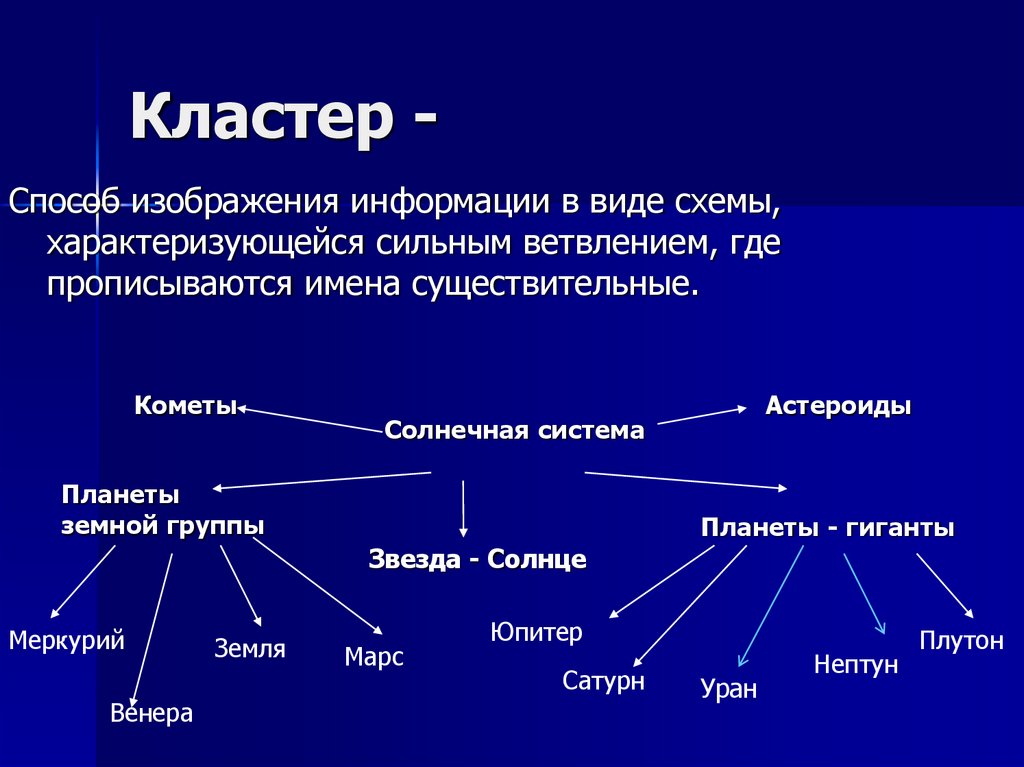

Метод «Кластер»

Суть этого метода заключается в стремлении упорядочить существующие знания по определенной теме и обогатить их новыми. Ученик записывает ключевое понятие в центре листа и рисует от него стрелки-лучи в разные стороны, соединяя его с другими словами, от которых, в свою очередь, также расходятся лучи дальше.

Метод «Пустое кресло»

Организуется следующим образом: на 3-4 стульях размещаются мнения различных людей по заданной проблеме, записанные на альбомных листах, а также лист с вопросительным знаком «?». Учащиеся знакомятся с этими мнениями и выбирают одну из точек зрения. Тот, кто придерживается противоположного мнения, занимает место у знака «?».

Метод «Автобусная остановка»

Направлен на обучение обсуждению и анализу заданной темы в малых группах. Учитель определяет количество вопросов по новой теме (оптимально 4-5). Участники делятся на группы в соответствии с количеством вопросов (по 5-7 человек в каждой). Каждая группа занимает свою «остановку», где на большом листе бумаги написан вопрос по теме. Учитель ставит перед группами задачу — записать основные моменты новой темы, связанные с данным вопросом. В течение 5 минут группы обсуждают вопросы и фиксируют ключевые моменты. Затем, по сигналу учителя, группы перемещаются по часовой стрелке к следующей остановке, знакомятся с записями и, при необходимости, дополняют их в течение 3 минут. Нельзя вносить изменения в существующие записи, созданные предыдущей группой. Затем группа переходит к новой автобусной остановке, где у нее есть 3 минуты для знакомства, обсуждения и добавления собственных записей. Когда группа возвращается к своей первой остановке, она в течение 3 минут знакомится со всеми записями и выбирает участника, который будет представлять материал. После этого каждая группа презентует результаты своей работы по заданной теме. В конце учитель подводит итоги, резюмируя сказанное всеми группами, при необходимости внося коррективы.

Метод «Творческая мастерская»

Успешно применяется на обобщающих уроках. К уроку ученики готовят рисунки и иллюстрации на заданную тему, пишут сочинения, подбирают пословицы, а на уроках труда создают блокноты и книги необычных форм. Учитель предлагает разделиться на группы и разработать групповой проект на определённую тему, который затем нужно будет представить. Перед началом работы важно составить план размещения материалов, которые будут принесены на урок. На выполнение задания отводится 20-25 минут. По истечении этого времени каждая группа или её представитель должны представить свой проект. В процессе работы класс превращается в настоящую творческую мастерскую, и в конце урока появляются замечательные творения. Каждое решение обладает своей уникальностью и выразительностью. Основная цель этого урока — научиться эффективно работать в группах, учитывать мнения других и совместно создавать замечательные произведения (картины, газеты, книги) из собранных материалов.

Прием «Ульи»

Эффективный прием, который позволяет организовать обсуждение в группах и активно вовлечь учащихся в процесс обучения. На уроках окружающего мира этот приём можно использовать для изучения различных тем. Вот несколько примеров:

Тема: Экосистемы

Группы: Каждая группа изучает разные экосистемы (лес, водоём, пустыня, город).

Обсуждение: Учащиеся обсуждают, какие организмы живут в каждой экосистеме, какие условия там существуют, как люди влияют на эти экосистемы.

Презентация: Затем каждая группа представляет свои выводы остальным, создавая общее представление об экосистемах.

Тема: Круговорот воды в природе

Группы: Каждая группа исследует отдельный этап круговорота (испарение, конденсация, осадки, сток).

Обсуждение: Учащиеся обсуждают, как проходит каждый этап, какие факторы на него влияют и почему он важен для природы.

Презентация: Группы представляют свои результаты, создавая общую картину круговорота воды.

Тема: Изменения в природе

Группы: Каждая группа рассматривает различные изменения (сезонные изменения, изменения из-за деятельности человека, природные катастрофы).

Обсуждение: Учащиеся обсуждают, как эти изменения влияют на флору и фауну, а также на жизнь человека.

Презентация: Каждая группа делится своими выводами, что помогает понять, как изменения в природе взаимосвязаны.

Тема: Защита окружающей среды

Группы: Каждая группа изучает разные аспекты охраны окружающей среды (сокращение отходов, защита животных, сохранение ресурсов).

Обсуждение: Учащиеся обсуждают, какие меры можно предпринять для защиты окружающей среды и как они могут внести свой вклад.

Презентация: Группы представляют свои идеи и предложения, что может вдохновить других на активные действия.

Тема: Животные и их среда обитания

Группы: Каждая группа исследует конкретных животных и их среду обитания (например, медведь и лес, дельфин и океан).

Обсуждение: Учащиеся обсуждают, как животные адаптируются к своей среде, какие угрозы им грозят и как их можно защитить.

Презентация: Группы представляют свои исследования, что помогает создать более полное понимание взаимосвязи между животными и их средой.

Используя приём «Ульи», учитель может создать активную и вовлечённую атмосферу на уроках окружающего мира, что способствует более глубокому пониманию тем и развитию навыков сотрудничества у детей.

Метод «Экспертиза»

Эффективный способ организации учебного процесса, который позволяет ученикам активно участвовать в анализе и оценке информации.

Пример: урок по теме «Среды обитания организмов. Приспособленность организмов к среде обитания». Ученики формируют экспертные лаборатории, изучают иллюстрации организмов и выдают заключение о принадлежности этих организмов к той или иной группе (среде обитания).

Процесс включает несколько этапов:

Подготовительный этап. Ученики обсуждают цель исследования, выбирают объект, планируют работу. Учитель создаёт проблемную ситуацию, актуализирует теоретические знания, помогает спланировать работу и выбрать форму представления результата исследования.

Этап продуктивной работы. Ученики изучают объекты исследования, ищут существенные признаки, обращаются к учебной литературе и заранее подготовленным текстам.

Этап оценки результата и поощрения. Ученики представляют результаты своих исследований, проводят самооценку и взаимную оценку, сравнивая полученные данные с эталоном (заранее заполненные учителем экспертные заключения).

Использование такого приёма позволяет развивать у учащихся умение систематизировать, выделять главное и существенное, устанавливать причинно-следственные связи, работать в группе.

Прием «Аквариум»

«Аквариум» — прием организации групповой работы, которая позволяет создать условия для активного обсуждения проблемы и развития коммуникативных навыков учащихся.

Этапы реализации приема «Аквариум»

Подготовка к уроку:

Выберите тему, которая вызывает интерес у учеников и позволяет провести дискуссию. Например, это может быть тема «Экосистемы», «Защита окружающей среды» или «Животные и их среда обитания».

2. Организация «Аквариума»:

Разделите класс на две группы: одна группа будет «внутри аквариума» (активно участвует в обсуждении), а другая — «снаружи аквариума» (наблюдает и слушает).

Внутренняя группа может состоять из 4-6 учеников, которые обсуждают заданные вопросы или проблемы, связанные с темой урока. Внешняя группа слушает и наблюдает за обсуждением.

3. Темы для обсуждения:

Экосистемы: Как экосистемы взаимодействуют друг с другом? Как деятельность человека влияет на экосистемы?

Защита окружающей среды: Какие меры можно предпринять для охраны природы? Как мы можем помочь сохранить природу в нашем городе?

Животные и их среда обитания: Как животные адаптируются к своим условиям? Какие угрозы существуют для их существования?

4. Обсуждение:

Внутренняя группа начинает обсуждение, выражая свои мысли и мнения по заданной теме. Важно, чтобы ученики уважали мнения друг друга и старались поддерживать диалог.

Внешняя группа наблюдает за обсуждением, делает заметки и готовит вопросы или комментарии.

5. Обратная связь:

После завершения обсуждения внутренней группы, внешняя группа может задать вопросы, высказать свои мысли или дополнить информацию.

Затем можно поменять группы местами, чтобы все ученики смогли поучаствовать в обсуждении.

6. Рефлексия:

В конце урока проведите рефлексию: спросите учеников, что нового они узнали, какие мнения их удивили, и как они могут применить полученные знания в жизни.

Таким образом, приём «Аквариум» на уроках окружающего мира помогает создать динамичную и вовлечённую образовательную среду, способствуя развитию важных навыков у детей.

Метод «С мира по нитке»

Используется для обобщения, закрепления и повторения изученного материала.

Суть метода: ученикам предлагают написать по 2–3 предложения по теме урока, затем, объединившись в пары, они составляют рассказ, используя написанные предложения. После этого получившиеся рассказы представляют классу, выбирают наиболее полные и логически завершённые.

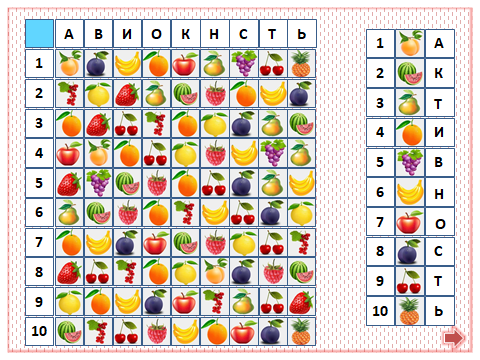

Метод «Дидактическая игра»

Метод организации учебно-воспитательного процесса, который направлен на активизацию познавательной деятельности путём воздействия на эмоции и интеллект ребёнка, с целью достижения его всестороннего личностного развития.

Использование дидактической игры как метода обучения повышает интерес детей к занятиям, развивает сосредоточенность, обеспечивает лучшее усвоение программного материала.

Полные материалы можно найти на сайте Современный учительский портал: https://easyen.ru/

Прием «Картинная галерея»

Интерактивный метод, который позволяет организовать обсуждение и анализ информации в классе, используя визуальные материалы.

Цель приёма — с помощью иллюстраций посредством размышления и обсуждения их на уроке, ребята самостоятельно приходят к осознанию новых терминов, понятий изучаемой темы.

Этапы реализации приёма:

1. Подготовка к уроку:

Выберите тему, которая будет интересна ученикам и позволит использовать визуальные материалы. Например, это может быть тема «Природа», «Животные», «Экосистемы», «История» или «Культура».

2. Создание «галереи»:

Подготовьте изображения, фотографии, иллюстрации или плакаты, связанные с выбранной темой. Это могут быть картинки животных, растений, экосистем, исторических событий или культурных объектов. Иллюстративный материал могут подобрать и дети.

Развесьте эти материалы по классу или разместите их на столах, чтобы ученики могли свободно перемещаться и изучать каждую «картину».

3. Организация работы:

Разделите класс на небольшие группы. Каждая группа получает задание изучить определённые изображения и подготовить обсуждение.

Учащиеся могут задавать друг другу вопросы, делиться своими мыслями и впечатлениями о каждой картине.

4. Обсуждение:

После того как группы изучат материалы, можно организовать общее обсуждение. Каждая группа делится своими наблюдениями и выводами по поводу изображений.

Учитель может задавать вопросы, чтобы углубить обсуждение: «Что изображено на картине? Какие чувства она вызывает? Как это связано с нашей темой?»

5. Творческое задание:

После обсуждения можно предложить ученикам создать свои собственные «картины» на основе изученного материала. Это могут быть рисунки, коллажи или постеры на тему, которую они исследовали.

Ученики могут представить свои работы классу и объяснить, что они хотели выразить.

6. Рефлексия:

В конце урока проведите рефлексию: спросите учеников, что нового они узнали, какие изображения им понравились больше всего и почему, и как они могут использовать полученные знания в жизни.

Педагогическая технология «Перевернутый класс» как активный метод обучения

Перевернутый класс - это инновационный метод обучения. Его отличие от традиционного заключается в том, что теоретический материал изучается учащимися самостоятельно до начала урока с помощью ИКТ (видео-лекций, интерактивных материалов, презентаций), а высвобожденное время на уроке направлено на решение проблем, сотрудничество, взаимодействие, применение знаний и умений в новой ситуации, и на создание учениками нового учебного продукта.

Такая организация обучения побуждает учащихся учиться друг у друга. Использование технологии направлено на их вовлечение в активную учебную деятельность.

Новизна и значимость перевёрнутого класса заключается в содействии повышению ответственности учащихся за собственное обучение.

В ходе реализации «переворота» происходит стремительное развитие личностных качеств учащихся (самостоятельности, ответственности, активности), метапредметных результатов (планирования своей деятельности, её контроля, корректировки) и коммуникативных навыков (взаимодействия с одноклассниками в ходе работы над совместным продуктом). При этом меняется и роль учителя – он выступает в качестве консультанта, конструктивиста, поощряя ребят на самостоятельные исследования и совместную работу.

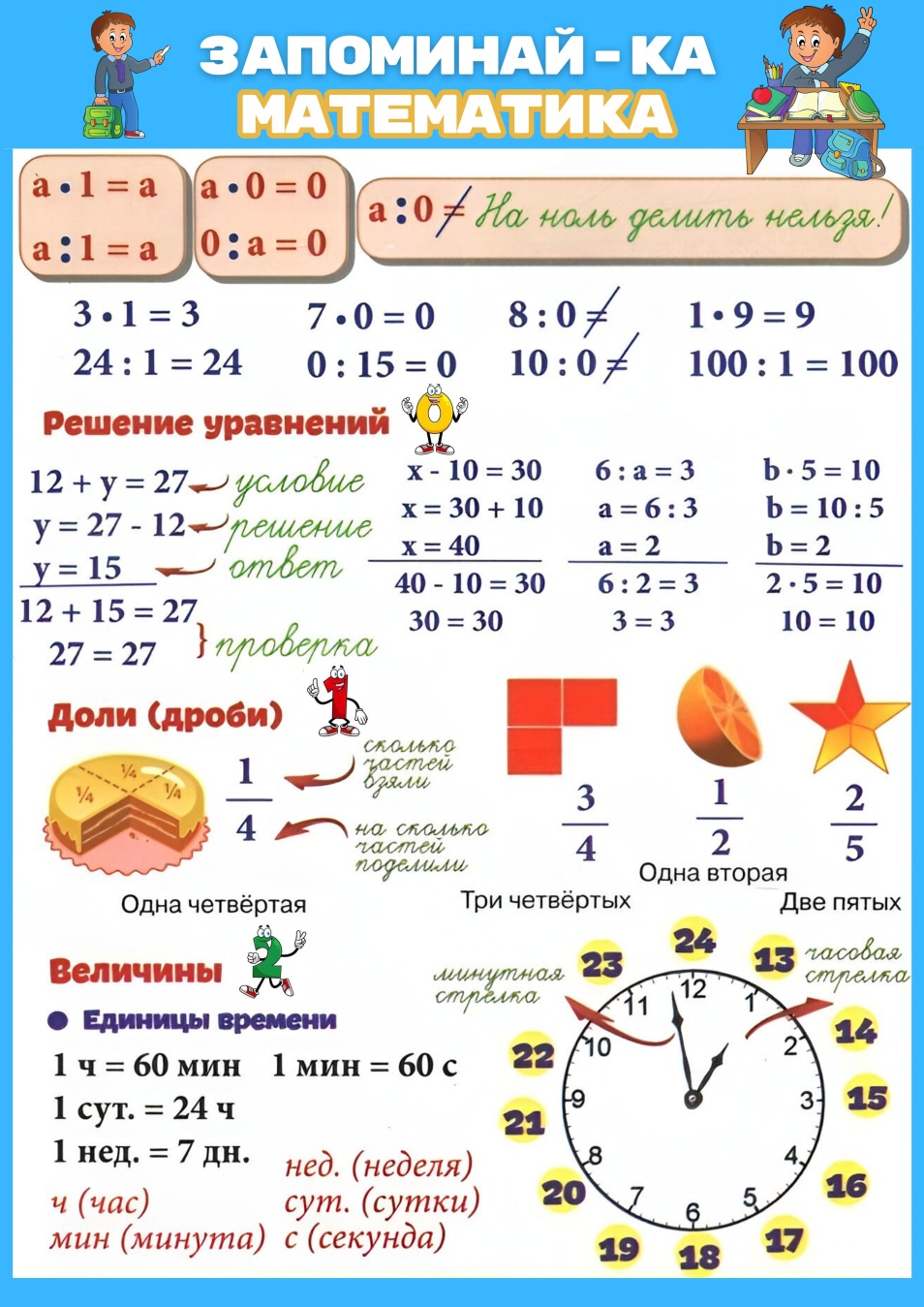

1.4 Методы и приемы активизации учащихся на уроках математики

Уроки математики в начальной школе способствуют формированию базовых математических навыков, пространственного мышления, умения работать с информацией, развитию логического мышления, усидчивости. Уроки математики в начальной школе не только обучают детей основам математических знаний, но и способствуют развитию важных навыков и качеств, необходимых для успешной жизни и обучения в будущем. Можно применять методы и приемы для развития познавательной активности обучающихся на уроках математики.

Метод «Проблемная ситуация»

Метод заключается в том, что ученик сталкивается с научными противоречиями и стремится самостоятельно их разрешить. Это способствует развитию критического мышления, способности находить нестандартные решения, а также выявлять причинно-следственные связи и использовать уже имеющиеся знания.

Учителю нужно столкнуть разные мнения учеников, а не предъявлять им чужие точки зрения. Для этого классу предлагают вопрос или практическое задание на новый материал. Возникший в результате этого разброс мнений обычно вызывает у школьников удивление.

Пример: учитель предлагает ученикам решить несколько примеров, вспомнить алгоритм. Затем даёт практическое задание на новый учебный материал. Например, просит решить пример 400 — 172. Ученики дают разные ответы. Учитель спрашивает, почему так получилось, и ученики объясняют, что ещё не решали такие примеры. Затем учитель предлагает определить, чему предстоит научиться: решать примеры на вычитание трёхзначных чисел, где в уменьшаемом отсутствуют единицы и десятки.

Метод «Инфо-угадай-ка»

Используется для представления нового материала, его структурирования и привлечения внимания учащихся. Учитель начинает с объявления темы своего сообщения. На стене размещен лист ватмана, в центре которого указано название темы. Остальная часть листа разделена на сектора, которые пронумерованы, но пока пусты. Сначала в сектор 1 учитель записывает название первого раздела темы, о котором он собирается говорить. Учащимся предлагается подумать о возможных аспектах темы, которые могут быть затронуты в докладе. Затем учитель раскрывает тему, и в сектор записываются ключевые моменты первого раздела. Эти моменты фиксируются на плакате в процессе изложения. После завершения обсуждения первого раздела учитель записывает во второй сектор название следующего раздела темы, и так далее. Таким образом, новый материал представляется в наглядной и четко структурированной форме, выделяя его основные моменты. В завершение урока учитель задает вопрос о том, были ли охвачены все ожидаемые разделы и остались ли какие-либо не упомянутые аспекты темы. Также возможно провести краткое обсуждение, и если у обучающихся возникнут вопросы, учитель отвечает на них.

Метод «Инфо-карусель»

Используется для активной проверки знаний.

Например, если учителю нужно оценить знания учащихся по табличному умножению, командирам групп следует организовать своих участников в пары, распределив их по номерам 1 и 2. Первые номера становятся в круг спиной к центру, а вторые - лицом к ним. Первые задают вопросы по таблице умножения, а вторые отвечают. По сигналу колокольчика внешний круг сдвигается на одного человека по часовой стрелке. Альтернативный вариант этого метода предполагает, что каждый ученик внутреннего круга получает лист с конкретным вопросом и во время перемещения собирает как можно больше информации, мнений и аспектов по данной теме. В конце занятия происходит обсуждение собранных результатов. Использование этого метода способствует активному обобщению знаний учащихся и превращению их в общее достояние.

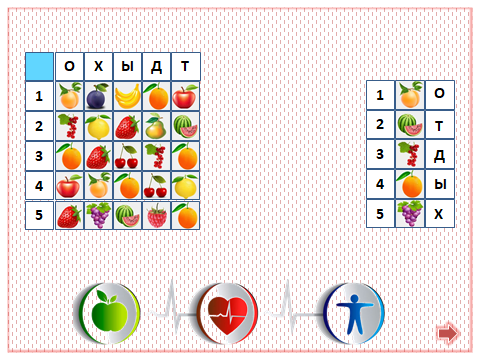

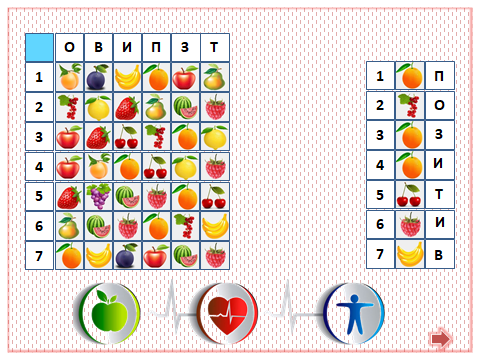

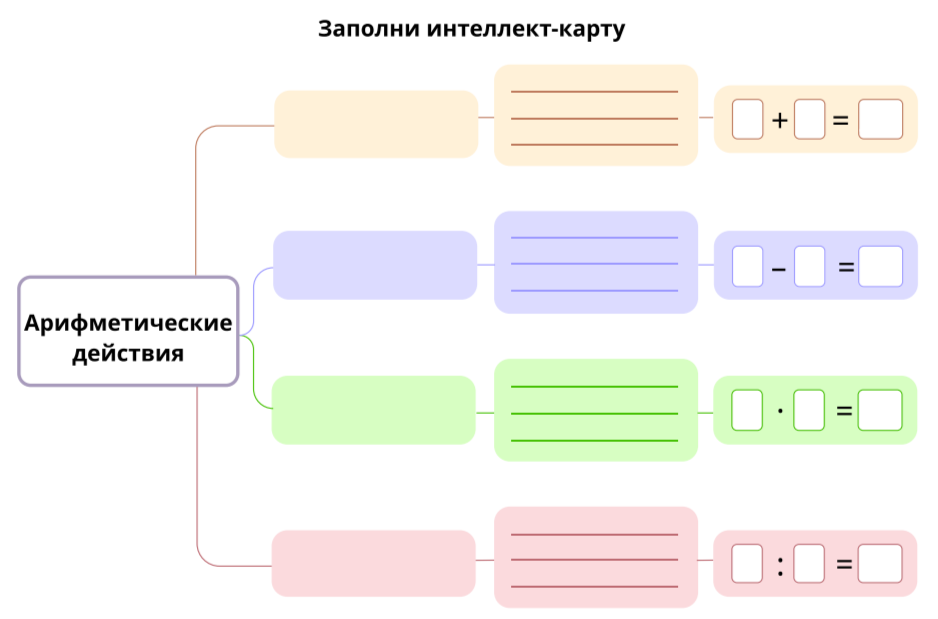

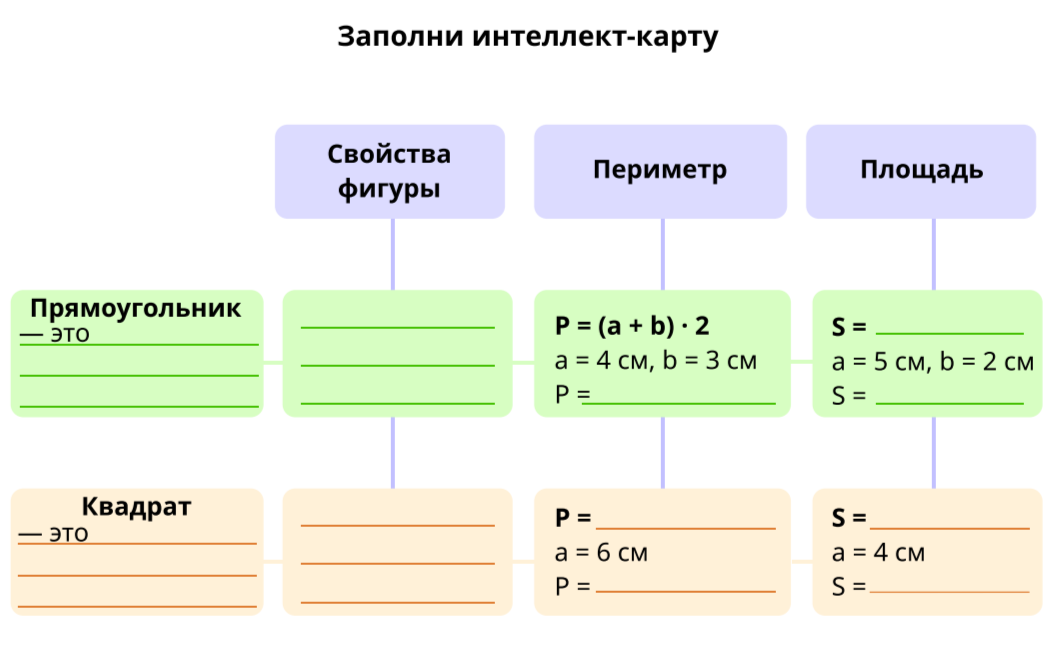

Прием «Интеллект-карта»

Интеллект-карта — это визуальный инструмент, который помогает организовать информацию и идеи. Она представляет собой диаграмму, где центральная тема располагается в центре, а связанные с ней идеи, факты и данные отходят от нее в виде ветвей. Интеллект-карты полезны для планирования, изучения новых тем и организации мыслей.

Этапы создания интеллект-карты:

1. Определите центральную тему. Это может быть вопрос, проблема или идея, которую вы хотите исследовать.

2. Добавьте основные ветви. От центральной темы нарисуйте основные направления, которые связаны с ней. Это могут быть ключевые аспекты или категории.

3. Развивайте ветви. Добавляйте подветви, чтобы детализировать каждую из основных идей. Это могут быть примеры, факты или дополнительные мысли.

4. Используйте цвета и изображения. Это поможет сделать карту более наглядной и запоминающейся. Цвета могут обозначать разные категории или важность информации.

5. Пересматривайте и обновляйте. Интеллект-карту можно изменять и дополнять по мере появления новых идей или информации.

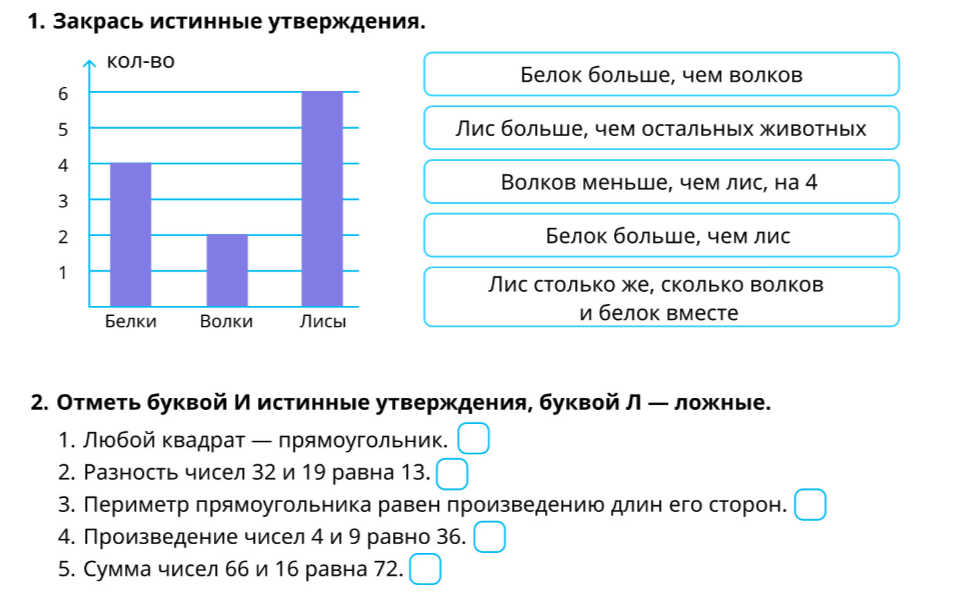

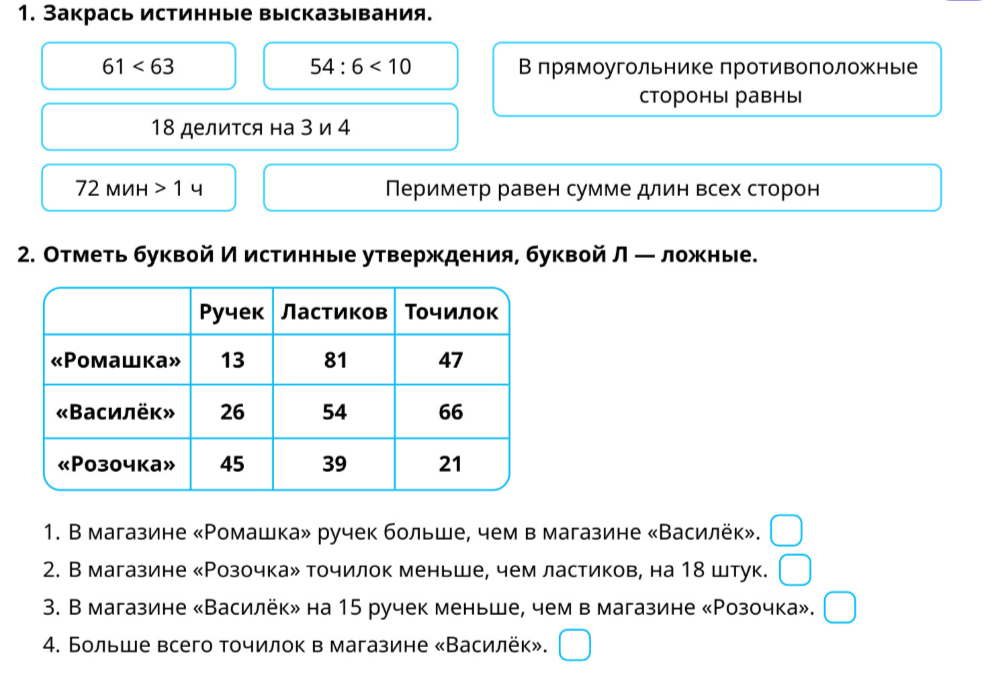

Прием «Верные и неверные утверждения»

Метод, который помогает развивать критическое мышление и умение анализировать информацию. Он заключается в том, чтобы оценивать утверждения на предмет их истинности или ложности.

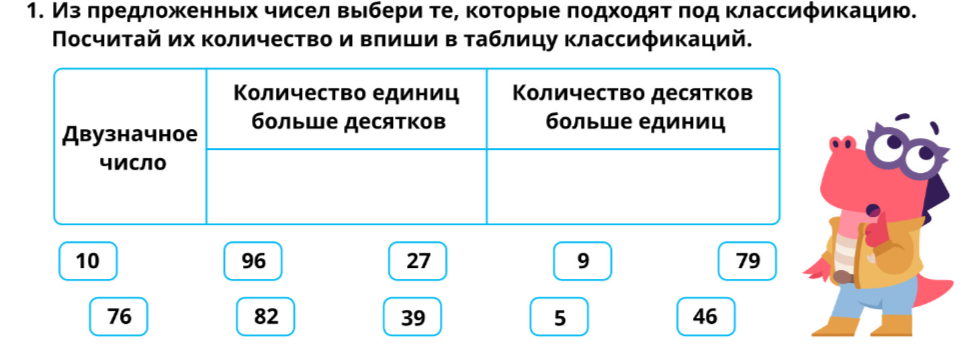

Прием «Поиск соответствий»

Помогает учащимся устанавливать связи между различными понятиями, терминами или элементами. Этот прием может быть использован в различных предметах, включая математику, для улучшения понимания и запоминания материала.

Полные материалы можно найти на сайте Учи.ру: https://uchi.ru/teachers/lk/main

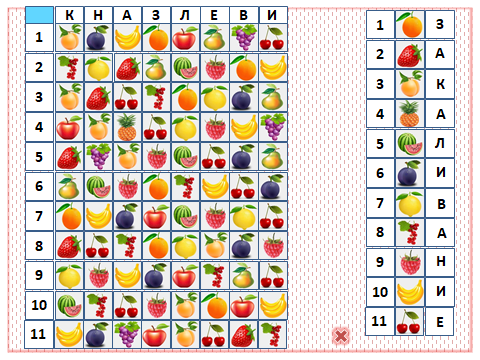

Игра «Золотой ключик»

Цели игры: развитие математических способностей, сообразительности, логического мышления, укрепление памяти учащихся, развитие интереса к математике и коммуникативных возможностей

Суть игры: участники проходят ряд испытаний, где нужно проявить знания по математике. За каждое успешно и быстро пройденное задание учащиеся получают ключ. Чем больше ключей заработает участник игры, тем больше букв он сможет открыть в записанных словах и отгадать само слово.

1 задание: «Квадраты»

Убрать 4 спички так, чтобы образовалось 5 квадратов.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 задание: «Вопросы»

Наименьшее натуральное число. (1)

Можно ли при умножении чисел получить нуль? (да)

Sкв. = 49 см2. Чему равен его периметр? (28 см)

Какую часть часа составляют 20 мин? (1/3)

Отношение длины отрезка на карте к длине соответствующего отрезка на местности? (масштаб)

1% от 1 рубля (1 коп)

Можно ли при делении чисел получить нуль? (да)

Чему равен 1 пуд? (16 кг)

Каким словом обозначался миллион в Древней Руси? (тьма)

К натуральному числу справа приписали 3 нуля. Во сколько раз увеличилось число? (в 1000)

3 задание: «Закономерность»

Установи закономерность и впиши недостающее число:

| 4 | 9 | 2 |

| 4 | 9 | 2 |

| 3 | 5 |

|

| 3 | 5 | 7 |

| 8 |

| 6 |

| 8 | 1 | 6 |

4 задание: «Сумма»

Вы видите три числа, подписанных одно под другим. Надо зачеркнуть шесть цифр так, чтобы оставшиеся числа составили в сумме 20.

111 011

7

77 000

77 000

999 009

20

5 задание: «Загадки»

За это снижают отметки. Отличники их делают редко. На них учатся. (Ошибки)

Бывает на номере углового дома. Этим стреляют из ружья. Ее выстукивают на барабане. (Дробь)

Он очень толстый. Мы на нем живем. Похож на арбуз. (Шар)

Бывают такие коробки. В них играют малыши. Объемный квадрат. (Куб)

Обычно находится в центре города. Выражается квадратным числом. Длина на ширину. (Площадь)

6 задание: «Расставь стулья»

Как расставить 6 стульев у четырех стен, чтобы у каждой стены стояло по 2 стула?

7 задание: «Отвечай-ка»

1. Горели три электрические лампочки, одну из них погасили. Сколько лампочек осталось? (3)

2. Где на Земле самые длинные сутки? (Везде одинаковые)

3. Горело 7 свечей, 2 потухли. Сколько свечей осталось? (2, остальные сгорели)

4. Тройка лошадей пробежала 30 км. Сколько километров пробежала каждая лошадь? (30)

5. Петух, стоя на одной ноге, весит 3 кг. Сколько он весит, стоя на двух ногах? (3 кг)

6. Что тяжелее 1 кг ваты или 1 кг железа? (одинаково)

7. На что похожа половина яблока? (на его вторую половину)

Математический квест «Великолепная пятерка»

Цель: создание условий для воспитания интереса к математике у младших школьников (3 класс).

Задачи:

Образовательная: способствовать прочному усвоению учащимися учебного материала в интересной форме, развитию кругозора.

Развивающая: развивать у учащихся творческое мышление, логику.

Воспитательная: воспитывать интерес к математике как школьному предмету.

Ход занятия

Добрый день! Всемирно известный физик Блез Паскаль писал: «Предмет математики настолько серьезен, что нельзя упускать случая сделать его немного занимательным». Пусть это высказывание будет эпиграфом нашего мероприятия.

Уважаемые участники игры! Сегодня Вы будете путешествовать по станциям. Для успешного путешествия и продвижения к намеченной цели Вам понадобятся знания по математике, находчивость, смекалка и сплоченность.

В игре принимают участие 4 команды. Первое задание для вас – придумать название команды и выбрать капитана.

Представление команд.

Каждая команда совершает путешествие по маршруту. На прохождение каждой станции отводится 5 минут. После чего вы услышите звонок – это будет сигнал о переходе на следующую станцию. На станциях эксперты записывают в маршрутный лист набранное командой количество баллов. На финише количество баллов суммируется и определяется команда-победитель. Капитаны команд, возьмите маршрутные листы.

Команды готовы? А вот мы сейчас это проверим.

«Блиц-опрос»

Как найти неизвестный множитель? (Произведение разделить на известный множитель).

Число, на которое данное число делится без остатка. (Делитель).

Фигура, образованная двумя лучами с общим началом. (Угол).

Друг игрека. (Икс).

Как называется результат деления (Частное).

Сколько месяцев в году? (12).

Как называется прибор для измерения длины отрезков? (Линейка).

Назовите наибольшее однозначное число. (9).

Число, на которое нельзя делить. (0).

Первый месяц года. (Январь).

Треугольник, у которого две стороны равны. (Равнобедренный).

Первый месяц осени. (Сентябрь).

Высшая оценка знаний в школе. (5).

Наименьшее четное число (2).

Сумма длин всех сторон многоугольника? (Периметр).

Как найти неизвестное делимое? (Делитель умножить на частное).

Третий месяц летних каникул. (Август).

Сколько козлят было «многодетной» козы? (7).

Результат вычитания. (Разность).

Прямоугольник, у которого все стороны равны. (Квадрат)

За каждый правильный ответ 1 балл.

Станция №1 «Головоломная»

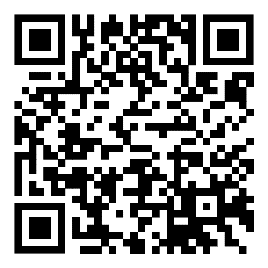

В аша задача собрать как можно больше фигур из 7 частей (Танграм)

аша задача собрать как можно больше фигур из 7 частей (Танграм)

За каждую собранную фигуру 1 балл.

Станция №2 «Задачная»

Тройка лошадей пробежала 30 км. Какое расстояния пробежала каждая лошадь? Ответ: 30км

Петух, стоя на одной ноге, весит 5 кг. Сколько он будет весить, когда станет на две ноги? Ответ: 5 кг

У портнихи есть кусок длинной 18 м. Каждый день она отрезает по 3 м. На какой день портниха отрежет последний кусок ткани? Ответ: на 5

За каждый правильный ответ 1 балл.

Утка получила 9 долларов, паук — 36 долларов, пчела — 27 долларов. Основываясь на этой информации, сколько денег дадут кошке? Ответ: 18 долларов (4,50 доллара за лапу).

Сможете ли вы расставить четыре девятки так, чтобы получилось 100? Ответ: 99+9/9 = 100.

Вам даны 3 положительных числа. Вы можете сложить эти числа и умножить их вместе. Результат, который вы получите, будет одинаковым в обоих случаях. Какие числа? Ответ: 1, 2 и 3 1+2+3=6 1*2*3=6

Где можно прибавить 2 к 11 и получить 1? Ответ: На часах.

За каждый правильный ответ 3 балла.

Станция №3 «Разгадай-ка»

Результат умножения длины прямоугольника на его ширину. (площадь)

Один крестьянин был отправлен на рыбалку. Вернувшись в королевство, его спросили, сколько он поймал рыбы. Он ответил: «Половину восьми, шесть без головы и девять без хвоста».

- Догадались, сколько окуней поймал рыбак?

Ответ: рыбак не поймал ни одного окуня. Половина восьми - 0, шесть без головы - 0, девять без хвоста - 0.

Мы часто используем слова «километр», «килограмм». Что означает в переводе с французского языка приставка «кило»? (Тысяча)

Какое число в русских пословицах символизирует понятие «много»? Приведите примеры. (Семь. «Семь раз отмерь, один раз отрежь», «У семи нянек дитя без глазу», «Семеро по лавкам сидят», «Семь бед - один ответ», «Семеро одного не ждут»..)

Чему равна десятая часть сантиметра? (миллиметр)

Чему равен 1 пуд? (16 кг)

Наибольшее натуральное число? (не существует)

Назови древний калькулятор. (счеты)

Отца одного гражданина зовут Николай Петрович, а сына этого гражданина – Алексей Владимирович. Как зовут гражданина? (Владимир Николаевич)

Два сына и два отца

Съели по два яйца.

По сколько яиц съел каждый? (по одному)

За каждый правильный ответ 1 балл.

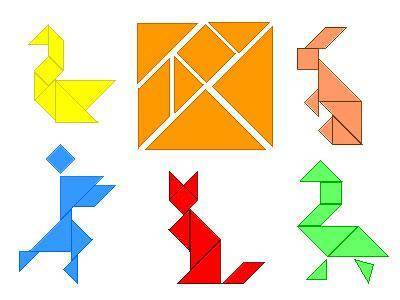

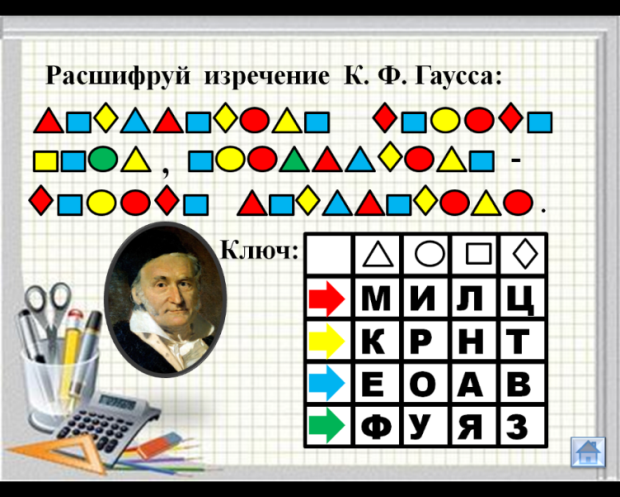

Станция №4 «Шифровальная»

Расшифровать пословицу или высказывание о математике.

Ответ: Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит. (М.В. Ломоносов)

Ответ: Математика – царица наук, арифметика – царица математики. (К.Ф. Гаусс)

За каждую разгаданную фразу 10 баллов.

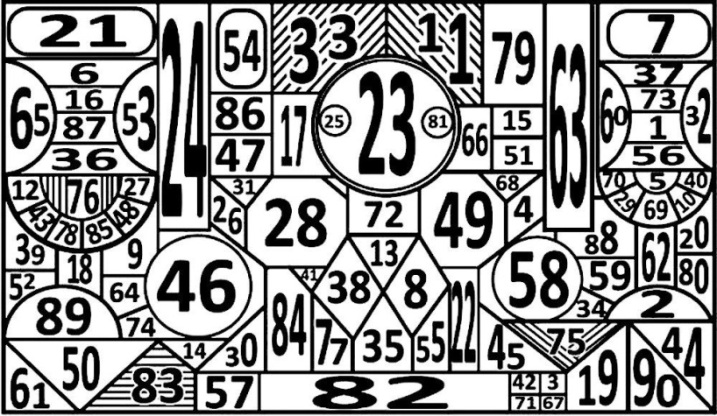

Станция № 5 «Поисковая»

Задание: за минуту по порядку найти и назвать числа на изображении.

За каждые 10 найденных чисел 1 балл.

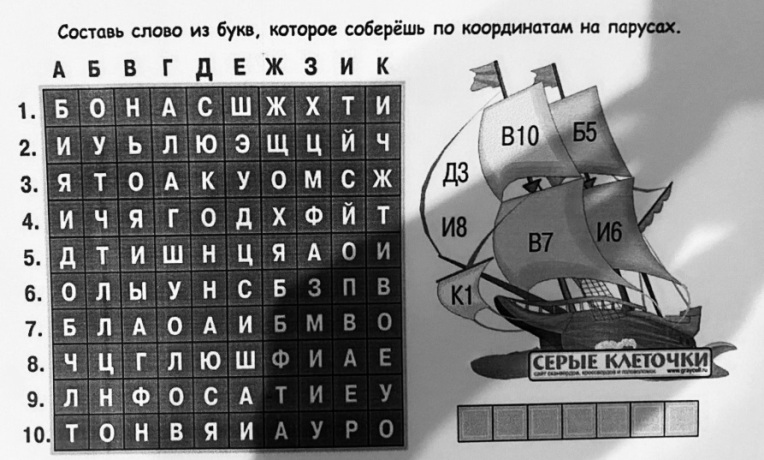

Пока жюри подводят итоги, мы с вами немного отдохнем. Великий русский ученый Михаил Ломоносов писал: «Математику уже потому учить надо, что она ум в порядок приводит».

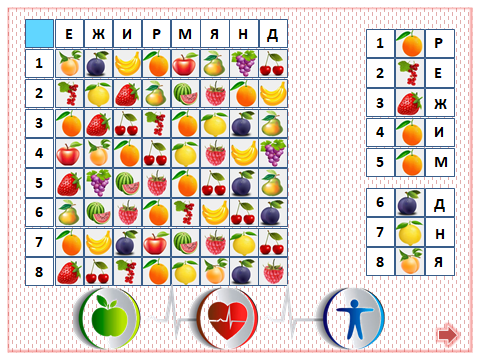

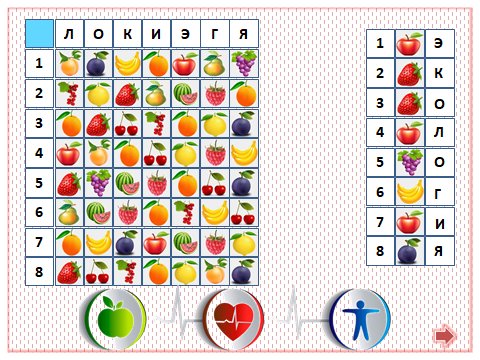

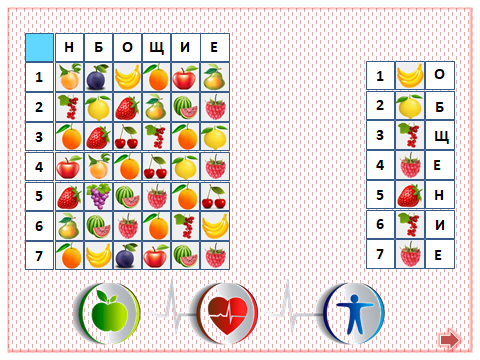

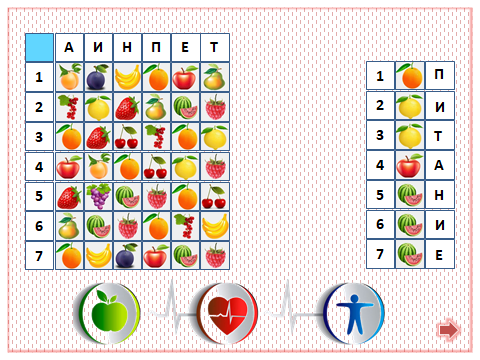

Предлагаем вам составить слово из букв по координатам на парусах.

- Итак, подводим итог: (вручение грамот – 1, 2, 3, 4 место)

Математическая викторина "Умники и умницы", 3 класс

Цели и задачи:

• развитие творческих способностей, логического мышления детей;

• повышение интеллектуального и культурного уровня, расширение кругозора учеников;

• повышение интереса к учебно-познавательной деятельности, стимула;

• воспитание чувства товарищества, взаимоуважения; толерантного отношения друг к другу.

• формирование умения работать в группе, в команде, сотрудничать;

• формирование и развитие умения чётко и правильно формулировать ответы, быстро находить верное решение;

• формировать у ребёнка умение организовать взаимосвязь своих знаний по математике и упорядочить их.

Участники и условия проведения:

В игре участвуют 5 команд по 4 человека (включая капитана); у каждой команды – свой игровой стол, название, специальная “сигнальная” карточка.

Ход игры

Орг. момент.

Эта викторина науке посвящается,

Что математикой у нас с любовью называется.

Она поможет воспитать такую точность мысли,

Чтоб в нашей жизни все познать ,

Измерить и посчитать!!!

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня на викторине вы сможете показать свои знания по математике, посостязаться в знаниях различных тем по математике. А в конце капитанов команд ждёт блиц – опрос, где они смогут показать свои знания и умения быстро отвечать на вопросы!

Сегодня на нашей викторине встречаются 5 интересных команд. Сейчас прошу вас представиться. (Каждая команда говорит название, девиз выбирает капитана). У нас будет 6 туров, правила которых я вам буду объяснять по ходу викторины. У нас так же сегодня есть счётная комиссия (жюри) – которая будет фиксировать ваши ответы и подсчитывать баллы.

Бой умнейших начинается! Ну что, готовы? Тогда я вам желаю удачи и проявить еще больший интерес к математике!

I тур. Разминка для ума. Устный счет

Первой отвечает на вопрос та команда, которая первой поднимет сигнальный флажок. Капитаны команд – будьте внимательны! Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.

1. Спутник Земли делает один оборот за 1ч 40мин.Сколько это всего минут?(100мин.)

2. Сколько месяцев в году содержит по 30 дней? (Все месяцы, кроме февраля)

3. На сосне немало веток:

Пять коротких, семь больших,

Десять средних, три кривых.

Попробуйте посчитать,

Сколько веток у сосны? (25)

4. По дороге шла ежиха,

А за нею пять ежат.

На иголках у ежат

По три яблочка лежат.

Что за чудо! Посмотрите!

Сколько всего яблочек? Скажите! (15)

5. Сколько половинок может быть у яблока? (Две)

6. У резной избушки

На лесной опушке

Бельчата гуляли,

Орехи считали.

На четыре кучки их разделили,

В каждую кучку по три положили.

Если таблицу умножения знаешь,

То без труда орехи сосчитаешь. (12)

7. У Вовы 180 рублей. Если половину своих денег он отдаст Кате, то денег у них будет поровну. Сколько денег у Кати? (90 рублей)

8. В лесу росла береза. На ней было 12 веток, на каждой из которых висело по 1 яблоку. Сколько всего яблок висело на дереве? (На березе не растут яблоки)?

II тур. «Математический диктант»

Записывать будем только ответы в одну строку. Второй тур оценивается в 2 балла за правильные ответы.

1. 124 увеличить на 18

2. 52 уменьшить на 20

3. К числу 42 прибавить столько же

4. Какое число предшествует числу 60?

5. 12 увеличить в 2 раза

6. Во сколько раз увеличили 7,если получили 28 ?

7. 3 дм 2 см. сколько это сантиметров?

8. Во сколько раз 56 больше 7

(142, 32, 84, 59, 24,в 4 раза, 32 см, в 8 раз)

III тур. Конкурс «Кто решит раньше?»

В игре участвуют 5 команд по 4 человека. У вас на столе карточки с примерами . Примеры одинаковые для команд . По моему сигналу бежите к столу по одному представителю от команды, каждый решает по одному примеру письменно и кладет листок обратно. За ними бегут вторые игроки, потом третьи и т. д. Побеждает команда , выполнившая задание первой, при условии, что все примеры решены правильно.

1) 3 x 8 – 5 = (19)

2 5 х 5 – 5 = (20)

3) 6 х 5 – 5 = (25)

4) 7 х 5 – 5 = (30)

IV тур. Геометрические фигуры

Задание: сложить из геометрических фигур, фигуру изображающую птицы и свечи. Какая команда справится с этим заданием быстрее, та и получит дополнительный жетон.

V тур. Чёрный ящик

В черном ящике лежит предмет, название которого произошло от греческого слова, означающего в переводе «игральная кость». Используется этот предмет в играх маленьких детей. Что в черном ящике? (Кубик).

VI тур «Супер-блиц»

А теперь завершающий раунд – супер - блиц.

Отрезки, прямые

Черти с ней скорей-ка!

Поля без труда

Проведет вам... (Линейка)

У нее нет ничего:

Нет ни глаз, ни рук, ни носа,

Состоит она всего

Из условия с вопросом. (Задача)

В нем четыре стороны,

Меж собою все равны.

С прямоугольником он брат,

Называется... (Квадрат)

Нужно объяснять кому-то,

Что такое час? Минута?

С давних пор любое племя

Знает, что такое... (Время)

Хоть куда ее веди,

Это линия такая,

Без конца и без начала,

Называется... (Прямая)

Числа плюсом прибавляем

И ответ потом считаем.

Если «плюс», то, без сомнения,

Это действие —... (Сложение)

Эти знаки только в паре,

Круглые, квадратные.

Мы все время их встречаем,

Пишем многократно.

Заключаем, как в коробки,

Числа в... (Скобки)

Три стороны и три угла.

И знает каждый школьник:

Фигура называется,

Конечно, ... (Треугольник)

Три плюс три и пять плюс пять,

Нужно это сосчитать.

Есть знак «плюс» и знак «равно»,

Может, «минус» — все равно.

Складываем, вычитаем,

Так, ребята, что решаем? (Примеры)

Он ограничен с двух сторон

И по линейке проведен.

Длину его измерить можно,

И сделать это так несложно!

(Отрезок)

Знает каждый карапуз:

Знак сложенья — это... (Плюс)

Думает он, что король,

А на самом деле — ... (Ноль)

Арифметическое действие,

Обратное сложению,

Знак «минус» в нем задействован,

Скажу вам без сомнения.

А в результате разность —

Не зря мои старания!

Пример решил я правильно,

И это... (Вычитание)

Он прямой бывает,

Острый может быть, тупой.

Как два луча, ребята, называют,

Идущие из точки из одной? (Угол)

Мы на математике время изучали,

О минутах и секундах все узнали.

И можем вам сказать сейчас,

Что 60 минут есть... (Час)

Циркуль, наш надежный друг,

Вновь в тетради чертит... (Круг)

Арифметическое действие,

Обратное сложению,

Знак «минус» в нем задействован,

Скажу вам без сомнения.

А в результате разность —

Не зря мои старания!

Пример решил я правильно,

И это... (Вычитание)

Ребята, наша викторина подошла к концу, скажите вам понравилась игра? (дети отвечают). Так давайте же пожелаем друг другу счастья, улыбок, веселья, хорошего настроения, никогда не унывать, не ссориться, не печалиться, а жить дружно и весело.

Подведение итогов

А я приглашаю … (счётная комиссия) для объявления призёров нашей викторины.

… (счётная комиссия) объявляет команды, занявшие 3, 2, и 1 места. Помощник выносит призы.

Давайте все друг другу поаплодируем, вы сегодня все были умниками и умницами и показали хорошие знания в самых различных областях.

Игра «Сантиметр всегда с собой»

Предложить ребятам максимально раздвинуть большой и указательный пальцы и определить на глаз, сколько сантиметров между их концами. Потом по линейке проверить свои замеры. Пусть также определят на глаз, проверят и запомнят, сколько сантиметров между их указательным и средним пальцами, между средним и безымянным, между безымянным и мизинцем, между большим и мизинцем. Сколько сантиметров от конца среднего пальца до локтя, от конца среднего пальца до плеча, между концами указательных пальцев, когда руки раздвинуты в стороны. Свой рост и шаг в сантиметрах. Организовывать групповые или индивидуальные соревнования школьников в точном определении размеров с помощью руки - это не только интересно, но и глазомер в результате развивается быстрее. Руки человека - его собственный сантиметр.

Игра «Сколько времени прошло»

В игре могут участвовать дети с 10-летнего возраста.

1-й вариант

Ведущий, смотря на часы, дает первый сигнал и через 25 секунд — второй. Каждый должен сказать, сколько времени, по его мнению, прошло между сигналами, а ведущий объявляет, кто правильнее определил время. Изменяя промежуток между сигналами, ведущий повторяет это задание 5—6 раз и объявляет победителя.

2-й вариант

Ведущий дает каждому лист бумаги, на котором написано, через сколько минут тот должен вернуться (от З до 10 минут). Играющим, конечно, нельзя пользоваться часами.

Все играющие одновременно отходят от ведущего и расходятся в разные стороны. По возвращении играющие отдают ему записку со своей фамилией, а ведущий отмечает на ней время их прихода. После этого сразу объявляется, насколько каждый оказался точен.

Игра «Нарисуй, вырежи, проверь»

Ребята разбиваются по двое. Друг для друга они рисуют на нелинованной бумаге - небольшой квадрат, треугольник, круг и фигуру с несложным, извилистым контуром. Нарисовав эти фигуры, дети передают листки друг другу - брать их листы в руки не разрешается. Необходимо посмотреть на фигуры и запомнить их размеры. Затем на такой же нелинованной бумаге они рисуют фигуры по памяти, стараясь сохранить такие же размеры и повторяя неточности чертежей.

После этого вырезают фигуры по контуру, накладывают на те фигуры, которые были нарисованы вначале, и смотрят, у кого получилось точнее. Ведущий, обойдя все пары, говорит, кто лучше использовал свой глазомер. Игра может повториться, но рисовать теперь нужно фигуры с более сложными, контурами.

Софизмы

Софизм (от греч. - мастерство, умение, хитрая выдумка, уловка, мудрость) - ложное умозаключение, которое, тем не менее, при поверхностном рассмотрении кажется правильным. Софизм основан на преднамеренном, сознательном нарушении правил логики.

Математический софизм - удивительное утверждение, в доказательстве которого кроются незаметные, а подчас и довольно тонкие ошибки.

Дважды два – пять (2 * 2 = 5)

Доказательство:

Пусть исходное соотношение - очевидное равенство:

4:4= 5:5 (1) .

Вынесем за скобки общий множитель каждой части (1) равенства, и мы получим:

4*(1:1)=5*(1:1) (2)

Разложим число 4 на произведение 2 *2

(2*2)* (1:1)=5*(1:1) (3)

Наконец, зная, что 1:1=1, мы из соотношения (2) устанавливаем: 2*2=5.

Ошибка заключается в том, что нельзя было выносить множитель за скобки в частном, множитель можно выносить либо из суммы, либо из разности.

Софизм «5 = 6»

Докажем, что 5 =6. С этой целью возьмем числовое равенство 35 + 10- 45 = 42 + 12 — 54. Вынесем общий множитель левой и правой части за скобки. Получим 5(7 + 2 — 9) = 6 (7 + 2 — 9). Разделим обе части этого равенства на общий множитель (7 + 2 — 9). Получаем 5=6. В чем ошибка?

Ошибка: нельзя делить на равенство (7 + 2 — 9), т. к. (7 + 2 — 9)= 0. Мы знаем еще из начальной школы, что на 0 делить нельзя.

Таки образом, можно доказать равенство любых разных двух чисел.

Полный стакан равен пустому

Рассмотрим стакан, наполненный водой до половины. Тогда можно сказать, что стакан, наполовину полный равен стакану наполовину пустому. Увеличивая обе части равенства вдвое, получим, что стакан полный равен стакану пустому. Где ошибка?

Ясно, что приведенное рассуждение неверно, так как в нем применяется неправомерное действие: увеличение вдвое. В данной ситуации его применение бессмысленно, т.к. пустое увеличить вдвое не возможно.

Парадоксы

Математические парадоксы — это явления, которые могут быть на самом деле, но относительно них нет логических объяснений.

Главная особенность парадоксов состоит в том, что определенное утверждение может быть и верным, и ложным одновременно.

Парадокс орнамента

Многие в детстве любили наблюдать за узорами на коврах или обоях, они казались такими красивыми и бесконечными. На самом деле, бесконечность орнамента — это заблуждение, или математический парадокс.

Если углубиться в архитектуру, то можно выяснить, что есть всего 17 групп орнаментов. Это означает, что узоры не бесконечны, и даже если один орнамент сменяет другой, они все равно когда-то закончатся.

Если говорить языком математики, то количество фигур на обоях — ограничено. Причем неважно, какого цвета, формы и размера орнамент — все равно он входит в одну из семнадцати архитектурных групп, и в итоге будет иметь конец.

Парадокс картофеля

Парадокс картофеля в математике — известное заблуждение, которое базируется на интуиции, вернее, на ее обманчивости.

Суть этого парадокса в следующем: например, у человека есть 100 кг картофеля, масса воды в овоще — 99%. Допустим, картофель решили высушить до 98% воды. Вопрос: сколько теперь весят овощи? Логика нам подсказывает, что останется 2 кг., но это говорит не логика, а интуиция.

Если подумать логически, то при высушивании картошки на 98%, сухого вещества там останется 2% от общей массы. Если говорить математическим языком, то это будет соотношение 2 к 98, которое можно сократить как 1 к 49. Сухое вещество не изменилось, оно осталось весить 1 кг, значит, вода будет весить 49 кг. Если сложить эти величины, то получится 50 кг. Неожиданный ответ, правда?

Этот парадокс в математике еще часто называют парадокс кукурузы, парадокс капусты, тыквы и т.д.

Этот парадокс овощей в математике свидетельствует, что интуиция и первое суждение часто бывает ошибочным.

Парадокс маляра

Существует парадокс маляра. Парадокс маляра в математике гласит о том, что фигуру с бесконечной площадью поверхности можно окрасить определенным количеством краски. Как так может быть? Давайте разберемся.

Представьте, что вы красите фигуру, например, прямоугольник. Вы покрасили сантиметр, два, три, десять... С каждым разом и каждым слоем краски на каждый элемент потребуется все меньше и меньше. Если подойти к задаче логически и со стороны маляра, то фигуру надо красить равномерным слоем краски. Тогда с каждым слоем окрашивания краски будет надо все меньше.

В итоге количество краски будет уменьшаться и станет определенным числом, а не бесконечным.

Старинные задачи

На охоте

Пошёл человек на охоту с собакой. Идут они лесом, и вдруг собака увидела зайца. За сколько скачков она догонит зайца, если расстояние от собаки до зайца равно 40 собачьим скачкам и расстояние, которое преодолевает собака за 5 скачков, заяц пробегает за 6 скачков? Подразумевается, что скачки делаются одновременно и зайцем, и собакой.

Ответ:

Если заяц сделает 6 скачков, то и собака сделает 6 скачков, но собака за 5 скачков из 6 пробежит то же расстояние, что заяц за 6 скачков. Следовательно, за 6 скачков собака приблизится к зайцу на расстояние, равное одному своему скачку.

Так как в начальный момент расстояние между зайцем и собакой было равно 40 собачьим скачкам, то собака догонит зайца через 40 × 6 = 240 скачков.

На мельнице

На мельнице есть три жёрнова. На первом из них за сутки можно смолоть 60 четвертей зерна, на втором — 54 четверти, а на третьем — 48 четвертей. Некто хочет смолоть 81 четверть зерна за наименьшее время на этих трёх жерновах. За какое наименьшее время можно смолоть зерно и сколько для этого на каждый жёрнов нужно его насыпать?

Ответ:

Простой любого из трёх жерновов увеличивает время помола зерна, поэтому все три жёрнова должны работать одинаковое время. За сутки все жернова могут смолоть 60 + 54 + 48 = 162 четверти зерна, а надо смолоть 81 четверть. Это половина от 162 четвертей, поэтому жернова должны работать 12 часов. За это время на первом жёрнове надо смолоть 30 четвертей, на втором — 27 четвертей, а на третьем — 24 четверти зерна.

Братья и овцы

У пятерых крестьян — Ивана, Петра, Якова, Михаила и Герасима — было 10 овец. Не могли они найти пастуха, чтобы пасти их, и говорит Иван остальным: «Будем, братцы, пасти сами по очереди — по столько дней, сколько каждый из нас имеет овец».

По сколько дней должен каждый крестьянин быть пастухом, если известно, что у Ивана в два раза меньше овец, чем у Петра, у Якова в два раза меньше, чем у Ивана; Михаил имеет овец в два раза больше, чем Яков, а Герасим — вчетверо меньше, чем Пётр?

Ответ: