СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Сборник методических указаний для практических занятий дисциплина "Право"

отработканавыков практического разрешения аналогичных проблем в жизни

Просмотр содержимого документа

«Сборник методических указаний для практических занятий дисциплина "Право"»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И науки Самарской области

государственное Бюджетное профессиональное

образовательное учреждение самарской области

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ

ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

ДИСЦИПЛИНА

«ПРАВО»

«общеобразовательный цикл»

«социально-экономический профиль»

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ

Самара, 2018 г.

| ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) Председатель: ___________Е.Ю. Коновалова «____» _____________ 2018 г. |

| Составлено в соответствии Рекомендовано к изданию решением методического совета №_______ «____» ________________ 2018 г.

|

| СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по учебной работе ____________ Е.М. Садыкова «____» _____________ 2018 г. |

| Председатель совета ________________ О.Ю. Нисман «____» _______________ 2018 г. |

| Составитель:

| Апанасевич Л.Ф., преподаватель ГБПОУ «ПГК». |

| Рецензенты: | Коновалова Е.Ю., преподаватель ГБПОУ «ПГК». Дерявская С.Н., методист ГБПОУ «ПГК».

|

Методические указания для студентов по практическим занятиям являются частью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «ПГК» по специальностям социально-экономического профиля в соответствии с требованиями ФГОС СПО и рабочей программы по дисциплине.

Методические указания для студентов по практическим занятиям являются частью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «ПГК» по специальностям социально-экономического профиля, разработаны на основе примерной программы учебной дисциплины «ПРАВО» для специальностей среднего профессионального образования, одобренной и утвержденной Департаментом государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16 апреля 2008 года.

Методические указания по практическим занятиям адресованы студентам очной и заочной формы обучения.

Методические указания к каждому практическому занятию включают в себя учебную цель, перечень образовательных результатов, заявленных в рабочей программе дисциплины, задачи, обеспеченность занятия, краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме, вопросы для закрепления теоретического материала, задания для практического занятия студентов и инструкцию по их выполнению, методику анализа полученных результатов, порядок и образец отчета о проделанной работе.

| МП.1076.2018 |

| ГБПОУ «Поволжский |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 Решение практических задач по правонарушениям и юридической ответственности 5

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 Составление сравнительной таблицы «Классификация прав, свобод и обязанностей человека и гражданина» 19

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 Составление гражданско-правовых договоров 27

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 Решение практических задач по наследственному праву 45

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 Решение практических задач по семейному праву 61

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 Решение практических задач по порядку разрешения трудовых споров 80

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 Решение практических задач по мерам административного наказания 103

Уважаемый студент!

Методические указания по дисциплине «ПРАВО» для практических занятий созданы Вам в помощь для работы на занятиях, подготовки к ним, правильного составления отчетов. Приступая к выполнению заданий практического занятия, Вы должны внимательно прочитать его цель и задачи, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей подготовки в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и примерной программой дисциплины «Право», краткими теоретическими и учебно-методическими материалами по теме практического занятия, при необходимости ответить на вопросы для закрепления теоретического материала.

Все задания к практическому занятию Вы должны выполнять в соответствии с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по приведенной методике.

Отчет о практическом занятии Вы должны выполнить по приведенному алгоритму, опираясь на образец.

Наличие положительной оценки по каждому практическому занятию необходимо для получения зачета или допуска к экзамену по дисциплине «Право», поэтому, в случае отсутствия на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за практическое занятие, Вы должны найти время для его выполнения или пересдачи.

Внимание!

Если в процессе подготовки к практическим занятиям или при решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий.

Время проведения дополнительных занятий можно узнать у преподавателя или посмотреть на двери его кабинета.

Желаем Вам успехов!!!

РАЗДЕЛ 3 ПРАВООТНОШЕНИЯ, ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРАИ ПРАВОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

Тема 1Правоотношения, правонарушения и юридическая ответственность

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1Решение практических задач по правонарушениям и юридической ответственности

Учебная цель: научиться различать виды юридической ответственности.

Учебные задачи:

- научиться определять наличие оснований для привлечения лица кюридической ответственности;

- приобрести опыт применения нормативных актов при решении правовых задач.

Образовательные результаты, заявленные в рабочей программе:

владениезнаниямиопонятииправа,источникахинормахправа,законности,правоотношениях;

владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;

сформированностьобщихпредставленийоразныхвидахсудопроизводства,правилахпримененияправа,разрешенияконфликтовправовымиспособами;

сформированность основ правового мышления;

сформированностьзнанийобосновахадминистративного,гражданского,трудового,уголовногоправа;

сформированностьуменийприменятьправовыезнаниядляоцениванияконкретныхправовыхнормсточкизренияихсоответствиязаконодательствуРоссийскойФедерации;

сформированностьнавыковсамостоятельногопоискаправовойинформации,уменийиспользоватьрезультатывконкретныхжизненныхситуациях.

Задачи практического занятия № 1:

Прочитать краткие теоретические и/ учебно-методические материалы по теме практического занятия.

Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала.

Решить практические задачи по правонарушениям и юридической ответственности.

Подготовить отчет по практическому занятию.

Обеспеченность занятия (средства обучения):

- Учебно-методическая литература:

Никитин А.Ф. Право (базовый и углубленный уровни). 10-11 кл.: Учебник. - М.: Дрофа, 2015. - 447 с.

ПевцоваЕ.А.Праводляпрофессийиспециальностейсоциально-экономическогопрофиля:учебникдлястуд.учрежденийсред.проф.образования.—М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 424 с.

Румынина В.В. Основы права: Учебник. – М.:ФОРУМ,2016. – 256с.

Смоленский М.Б.Основы права: Учебное пособие для студентов учреждений сред. проф. образования. -Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 413 с.

Рабочая тетрадь

Нормативная документация

Гражданский кодекс РФ (Ч.1- 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.2006 № 230-ФЗ) (с изменениями и дополнениями);

Кодекс РФ об административных правонарушениях (утвержден Федеральным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ) (с изменениями и дополнениями);

Уголовный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 13.06.1996№ 63-ФЗ) (с изменениями и дополнениями).

Раздаточные материалы

Тексты заданий из методички.

Ручка

Краткие теоретические и учебно-методические материалы

по теме практического занятия

Правовые отношения (правоотношения) — те из них, которые регулируются нормами права. С точки зрения права каждый участник правоотношений обладает набором определенных прав и обязанностей, поэтому правовые отношения можно определить как общественные отношения, возникающие на основе взаимных прав и обязанностей участвующих в них лиц. Без взаимных прав и обязанностей нет и самого правоотношения.

В правоотношении принято выделять:

содержание - юридические права и обязанности участников правоотношения;

объект — те материальные и нематериальные блага, по поводу которых возникает правоотношение;

субъекты — физические и юридические лица, участвующие в правоотношении.

Физические лица — это отдельные граждане государства, а также иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории государства.

Юридическими лицами называют учреждения, предприятия или организации, которые выступают в качестве самостоятельных носителей юридических прав и обязанностей. Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в установленном порядке, иметь в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество, отвечать по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Субъектами правоотношений могут быть также государства, государственные органы, общественные организации.

Обстоятельства, которые являются основанием для возникновения, изменения или прекращения правоотношения, называются юридическими фактами. Например, юридическим фактом можно назвать заключение трудового договора, увольнение работника. Юридические факты делятся на события (которые не зависят от воли субъектов правоотношений) и действия (которые являются результатом их осознанных действий). Например, достижение совершеннолетия является событием, а заключение договора — действием. Действия, в свою очередь, делятся на правомерные (социально полезное, законопослушное поведение) и противоправные (антиобщественные). Правонарушение – это нарушение закона, за которое предусмотрено наказание для взрослых людей и подростков с шестнадцатилетнего возраста.

Правонарушение (проступок)– это противоправное поведение, нарушающее правовые нормы и приносящее вред конкретным людям и обществу.По степени общественной опасности правонарушения делятся на:

гражданские правонарушения;

дисциплинарные проступки;

административные проступки;

преступления (уголовные правонарушения).

При нарушении права, то есть если совершено правонарушение, наступает юридическая ответственность. Юридическая ответственность-это государственное принуждение к исполнению требований закона, когда лицо, его нарушившее, обязано отвечать за свои поступки перед государством и обществом.

Признаки:

наступает после совершения правонарушения;

является государственным принуждением;

устанавливается в законном порядке.

Преступление-это виновно совершенное, общественно опасное, противоправное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания. Признаки преступления: противоправность (запрещено УК РФ); общественная опасность (наносит вред обществу и отдельным гражданам); виновность (вина существует в формах умысла и неосторожности); наказуемость.

УК РФ - Федеральный закон, устанавливающий преступность и наказуемость деяний.

Виды преступлений:

государственные: диверсия, террористический акт, пропаганда национальной ненависти или вражды, шпионаж, массовые беспорядки;

против личности: убийство, оскорбление, причинение вреда здоровью, клевета, изнасилование, побои;

против собственности: хищение, вымогательство, разбой, кража, мошенничество;

хозяйственные: незаконная охота, рыбная ловля, занятие запрещенным промыслом;

должностные: получение взятки, дача взятки, злоупотребление служебным положением;

против правосудия: заведомо ложный донос, заведомо незаконный арест, задержание и др.;

против порядка управления: сопротивление представителю власти, оскорбление работника правоохранительного органа;

против общественной безопасности, общественного порядка: бандитизм, создание организованной преступной группы, хищение оружия и боеприпасов;

воинские: дезертирство, мародерство, неисполнение приказа или распоряжения.

Правонарушение (проступок)– это противоправное поведение, нарушающее правовые нормы и приносящее вред конкретным людям и обществу. По степени общественной опасности правонарушения делятся на:

гражданские - нарушение норм гражданского права (причинение вреда личности, имуществу, нарушение договора);

административные проступки – нарушение норм административного права (хулиганство, нарушение общественного порядка).

Источником административного права является КоАП РФ. Административное правонарушение отличается от преступления характером и степенью общественной опасности. Привлечение к административной ответственности - это одно из средств предупреждения преступлений (напоминание о необходимости соблюдать общественный порядок).

Цель наказания- привлечение к ответственности и предупреждение правонарушений. При этом важна не степень суровости наказания, а неотвратимость его.

Виды административных наказаний:

предупреждение;

штраф;

возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения;

конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения;

лишение специального права, предоставленного физическому лицу;

административный арест;

дисквалификация.

Возраст привлечения к административной ответственности - 16 лет; к уголовной ответственности- с 14 лет- за тяжкие и особо тяжкие преступления, с 18 лет- за должностные преступления и преступления в сфере конституционных прав, за преступления небольшой и средней тяжести- с 16 лет.

Вопрос о мере административной ответственности в отношении несовершеннолетних решает комиссия по делам несовершеннолетних. К числу мер, применяемых комиссией по делам несовершеннолетних, относятся: предупреждение, штраф, возложение обязанности загладить причиненный вред, обязанность принесения в публичной форме извинений потерпевшему, передача под надзор родителей, трудового коллектива, общественной организации.

УК РФ выделяет:

основные наказания: обязательные работы, ограничения по военной службе, ограничение свободы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная казнь;

дополнительные: лишение специального, воинского, почетного звания, государственных наград, конфискация имущества;

альтернативные: штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Уголовное наказание- это мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда лицу, признанному виновным в совершении преступления и заключается в лишении и ограничении прав и свобод этого лица.

Цели уголовного наказания: восстановление социальной справедливости, исправление осужденного, предупреждение преступлений.

Дисциплинарная ответственность- ответственность за нарушение правил службы, трудовой дисциплины.

Виды дисциплинарных взысканий:

замечание;

выговор;

увольнение.

Вопросы для закрепления теоретического материала:

Что такое правоотношение?

Что такое правонарушение?

Какие виды правонарушений существуют?

Какие виды юридической ответственности применяются?

Задание 3:Определите вид перечисленных ниже юридических фактов:

А) увольнение с работы;

Б) убийство человека;

В) заключение договора купли-продажи;

Г) затопление дома при наводнении;

Д) обнаружение клада.

Задание 4:Определите вид перечисленных ниже юридических фактов:

А) вступление в брак;

Б) рождение ребенка;

В) нарушение правил дорожного движения;

Г) наступление пенсионного возраста;

Д) вынесение приговора судом.

Задание 5: Иванов ехал в автомобиле и превысил скорость. Однако он не смог справиться с управлением и сбил пешехода. Воспользовавшись тем, что свидетелей происшествия не было, Иванов уехал с места преступления, но вскоре был задержан. Пешеход от полученных травм скончался. Перечислите факты совершенных Ивановым уголовных преступлений.

Задание 6: Иванов ехал в автомобиле и превысил скорость, надеясь, что аварии не произойдет, так как он опытный водитель. Однако он не смог справиться с управлением, выехал на тротуар и сбил пешехода. Перечислите фактысовершенных Ивановым административных правонарушений.

Задание 7:

Лиза и Ирина решили после школы отправиться в парк. Когда они туда пришли, там была группа мальчишек, которые сказали девочкам, что они вторглись на их территорию, что здесь гулять им нельзя, и если Лиза и Ирина не уйдут, то им придется плохо.

Какое правонарушение здесь выявляется?

Задание 8:

Татьяна одна поздно вечером возвращалась домой после дискотеки. К ней подошла группа подростков, ее окружили. Один из парней вырвал из рук Татьяны сумочку, другой сорвал с нее золотую цепочку.

Какое правонарушение здесь выявляется?

Задание 9: Какие из перечисленных действий являются проступками, а какие – преступлениями?Укажите виды правонарушений.

Ученик переходил улицу на красный сигнал светофора.

Подростки поджигали кнопки лифтов жилых домов и писали на стенах нецензурные слова.

Гражданка Коврова не выполняла свои договорные обязательства о найме жилья.

Компания подростков хранила, использовала и распространяла наркотики.

Гражданин Самохвалов не явился в суд для исполнения обязанностей присяжного заседателя.

Ответственность за данное правонарушение состояла в увольнении работника, его совершившего.

Задание 10:

Какие из перечисленных действий являются проступками, а какие – преступлениями?Укажите виды правонарушений.

Во время начавшегося пожара в панике школьник покинул помещение и скрылся. Оставшихся в горящей квартире малолетних детей спасли пожарные.

В разговоре с прохожим старшеклассник употребил нецензурную брань.

Введя в заблуждение редакцию, гражданин опубликовал в газете заведомо ложные сведения о честном человеке.

Грузовик, управляемый подвыпившим шофёром с сынишкой в кабине, перевернулся. Ребёнок погиб. Водитель остался инвалидом.

Юный футболист случайно разбил мячом стекло в окне квартиры.

«Фанаты» испортили краской стены дома.

Инструкция по выполнению заданий практического занятия № 1

- Записать в тетрадь номер практического занятия и тему.

- Повторить информацию по теме.

- Ответить письменно в тетради на вопросы предложенных задач. Решение задания должно быть аргументированным, ответы на задания представлены полно и аргументированы ссылками на соответствующие нормы действующего законодательства. Первый вариант – задания, имеющие нечетную нумерацию, второй вариант – задания, имеющие четную нумерацию.

Образец выполнения заданий:

Ситуация 1: Дима приезжает каждый день в школу, но уроки не посещает, а бродит по территории, близлежащей к школе.

Как можно расценить поведение Димы: как проступок, правонарушение или преступление?

Ответ:

Дима ничего противозаконного не совершил, но он нарушил Устав школы, т.к. не посещал уроков в школе. А нарушение Устава школы считается проступком и может получить выговор, а директор может вызвать родителей в школу.

Ситуация 2: Старшеклассники поджидали детей за углом школы, отбирали у них деньги и говорили, что если они кому-нибудь расскажут, им не поздоровиться.

Как можно классифицировать действия старшеклассников: как проступок, правонарушение или преступление?

Ответ:

Действия ребят противозаконны,они совершили вымогательство – преступление, предусмотренное УК РФ.

Ситуация 3: Старшеклассники в выходной день собрались пойти на дискотеку. По дороге они зашли в магазин и купили пива. В аллее около Дома Культуры ребята распили пиво.

Как можно расценить их поведение?

Ответ:

Это административное правонарушение, предусмотренное КоАП РФ.

Критерии оценки: правильность и полнота ответа, аккуратность.

Форма контроля выполнения заданий практическогозанятия: Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для контрольных работ по дисциплине «Право».

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов

Гражданский кодекс РФ (Ч. 1-4) (утвержден Федеральным законом от18.12.2006 № 230-ФЗ) (с изменениями и дополнениями).

Кодекс РФ об административных правонарушениях (утвержден Федеральным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ) (с изменениями и дополнениями).

Уголовный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ) (с изменениями и дополнениями).

Никитин А.Ф. Право. (базовый и углубленный уровни). 10-11 кл.: учебник- М.: Дрофа, 2015. - 447 с.

ПевцоваЕ.А.Праводляпрофессийиспециальностейсоциально-экономическогопрофиля:учебникдлястуд.учрежденийсред.проф.образования.—М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 424 с.

Румынина В.В. Основы права: учебник. – М.:ФОРУМ, 2016. – 256с.

Смоленский М.Б.Основы права: учебное пособие для студентов учреждений сред. проф. образования. -Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 413 с.

ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РФ

Тема2 Конституция РФ – основной закон государства

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2Составление сравнительной таблицы «Классификация прав, свобод и обязанностей человека и гражданина»

Учебная цель:научиться различать права, свободы и обязанности человека и гражданина РФ.

Учебные задачи:

- научиться определять наличие оснований для определения основных прав, свобод и обязанности человека и гражданина РФ;

- приобрести опыт применения нормативных актов при составлении сравнительной таблицы «Классификация прав, свобод и обязанностей человека и гражданина».

Образовательные результаты, заявленные в рабочей программе:

- сформированностьпредставленийопонятиигосударства,егофункциях,механизмеиформе;

сформированностьпредставленийоКонституцииРФкакосновномзаконегосударства,владениезнаниямиобосновахправовогостатусаличностивРоссийскойФедерации;

сформированность основправового мышления;

сформированностьнавыковсамостоятельногопоискаправовойинформации,уменийиспользоватьрезультатывконкретныхжизненныхситуациях.

Задачи практического занятия № 2:

Повторить краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практического занятия.

Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала.

Составить сравнительную таблицу «Классификация прав, свобод и обязанностей человека и гражданина».

Подготовить отчет по практическому занятию.

- Учебно-методическая литература:

Никитин А.Ф. Право. (базовый и углубленный уровни). 10-11 кл.: Учебник- М.: Дрофа, 2015. - 447 с.

ПевцоваЕ.А.Праводляпрофессийиспециальностейсоциально-экономическогопрофиля:учебникдлястуд.учрежденийсред.проф.образования.—М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 424 с.

Румынина В.В. Основы права: Учебник. – М.:ФОРУМ, 2016. – 256с.

Смоленский М.Б.Основы права: Учебное пособие для студентов учреждений сред. проф. образования. -Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 413 с.

- Основная литература

Конституция РФ от 12.12.1993 (с поправками).

Тетрадь для практических занятий.

Ручка.

Личность- это индивид, являющийся субъектом сознательной деятельности, обладающий совокупностью социально значимых черт, свойств и качеств, которые он реализует в общественной жизни. Являясь средством социального компромисса, государство согласовывает интересы общества в целом с интересами отдельных социальных групп и индивидов, определяет возможности и обязанности конкретных личностей, то есть их правовой статус.

Правовым статусом личности называют систему прав, свобод и обязанностей индивида, закрепленных за ним государством в законодательстве. По своей сути правовой статус представляет собой систему эталонов, образцов поведения людей, поощряемых государством и, как правило, одобряемых обществом. В структуру правового статуса входят юридические права, свободы и обязанности.

Права человека - это установленные и гарантируемые государством в правовой норме возможности индивида совершать определенные действия в указанной в законе сфере жизни общества. Предоставленным ему правом человек либо может воспользоваться, реализовать его, либо нет.

Свободами человека называют те сферы, области его деятельности, в которые государство не должно вмешиваться и в которых индивид может действовать по своему усмотрению в соответствии со своими интересами и целями, не выходя за установленные законодательством пределы. Свободы закрепляют за индивидом возможность самостоятельного выбора варианта своего поведения, не очерчивая при этом его конкретного результата.

Юридические обязанности - это установленные и гарантированные государством требования к поведению человека, обязательные для исполнения.

Являясь элементами правового статуса личности, права, свободы и обязанности личности и взаимообусловлены. Права и свободы одного индивида заканчиваются там, где начинаются права и свободы другого.

Гражданством называется устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности, основанная на признании и уважении достоинства, прав и свобод человека.

Наличие у индивида гражданства государства является юридической предпосылкой возможности пользоваться теми правами и свободами, которое данное государство предоставляет своим гражданам, а также нести установленные его законом обязанности.

В зависимости от сферы общественных отношений, в которой индивид реализует свои права и свободы, различают личные (гражданские), политические, экономические, социальные и культурные права человека.

Гражданские (личные) права - это права, принадлежащие каждому человеку, призванные обеспечивать свободу и автономию индивида как члена общества, ограждать его от любого незаконного внешнего вмешательства в частную жизнь.

К политическим правам относятся права, обеспечивающие возможность участия граждан в политической жизни страны и осуществлении государственной власти.

Экономические права граждан - это узаконенные возможности человека свободно распоряжаться средствами производства, рабочей силой и предметами потребления.

Социальные права - это права на благосостояние и достойный уровень жизни.

Культурные права – это права, обеспечивающие духовное развитие и самореализацию личности.

Все обязанности российских граждан, закрепленные в Конституции РФ, можно разделить на общие и конкретные. Кобщим относятся те обязанности, которые распространяются на всех без исключения граждан страны, а именно:

обязанность соблюдать Конституцию и законы РФ;

обязанность сохранять природу и окружающую среду, бережно относится к природным богатствам;

обязанность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории, культуры, природы.

Конкретные обязанности закреплены за определенными категориями лиц:

за родителями – обязанность заботиться о воспитании детей и обеспечить получение детьми основного общего образования;

за трудоспособными детьми, достигшими 18 лет, - обязанность заботиться о нетрудоспособных родителях;

за налогоплательщиками – обязанность платить законно установленные налоги и сборы;

за военнослужащими – обязанность защищать Отечество.

Вопросы для закрепления теоретического материала:

Почему Конституция РФ имеет высшую юридическую силу и применяется на всей территории России?

Каково соотношение прав и обязанностей граждан по Конституции РФ?

Классифицируйте на группы права и обязанности человека по Конституции РФ?

Задание для практического занятия № 2:

Составить сравнительную таблицу «Классификация прав, свобод и обязанностей человека и гражданина».

Инструкция по выполнению задания практического занятия № 2:

- Записать в тетрадь номер практического занятия и его тему.

- Повторить информацию по теме.

- Заполнить таблицу 1.

Таблица 1

| Классификация прав, свобод и обязанностей человека и гражданина | |||||||||

| Права человека и гражданина | Свободы человека и гражданина | обязанности человека и гражданина | |||||||

| гражданские | политические | экономические | социальные | культурные | | общие | специальные | ||

| | | | | | | | | ||

Образец заполнения таблицы:

Таблица 1а

| Классификация прав, свобод и обязанностей человека и гражданина | |||||||||

| Права человека и гражданина | Свободы человека и гражданина | обязанности человека и гражданина | |||||||

| гражданские | политические | экономические | социальные | культурные | | общие | специальные | ||

| П.2 ст. 17 Права и свободы человека принадлежат ему от рождения. | Ст. 19 Равные права и свободы мужчин и женщин; все равны перед законом и судом. | Ст. 34 Право на свободное использование своих способностей и имущества экономической деятельности в рамках закона. | Ст. 25 Неприкосновенность жилища. | П.2 ст. 26 Право на пользование родным языком. | П.2 ст. 36 Владение, пользование и распоряжение природными ресурсами осуществляется собственниками свободно, не ущемляя интересы иных лиц. | Ст. 58 Каждый обязан сохранять окружающую среду. | Ст. 59 Долг и обязанность каждого защищать свое Отечество. | ||

Форма контроля выполнения задания практического занятия № 2:

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для практических и контрольных работ по дисциплине «Право».

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов:

Конституция РФ от 12.12.1993 (с поправками).

Никитин А.Ф. Право (базовый и углубленный уровни). 10-11 кл.: Учебник- М.: Дрофа, 2015. - 447 с.

ПевцоваЕ.А.Праводляпрофессийиспециальностейсоциально-экономическогопрофиля:учебникдлястуд.учрежденийсред.проф.образования.—М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 424 с.

Румынина В.В. Основы права: Учебник. – М.:ФОРУМ, 2016. – 256с.

Смоленский М.Б.Основы права: учебное пособие для студентов учреждений сред. проф. образования. -Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 413 с.

РАЗДЕЛ 6 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Тема3 Виды гражданско-правовых договоров

Учебная цель: научиться составлять гражданско-правовые договоры.

Учебные задачи:

научиться определять наличие оснований для оформления гражданско-правовых договоров;

приобрести опыт применения полученных знаний при оформлении документов.

Образовательные результаты, заявленные в рабочей программе:

сформированностьпредставленийопонятиигосударства,егофункциях,механизмеиформе;

владениезнаниямиопонятииправа,источникахинормахправа,законности,правоотношениях;

владениезнаниямиоправонарушенияхиюридическойответственности;

сформированность основправового мышления;

сформированностьзнанийобосновахгражданскогоправа;

сформированностьуменийприменятьправовыезнаниядляоцениванияконкретныхправовыхнормсточкизренияихсоответствиязаконодательствуРоссийскойФедерации;

сформированностьнавыковсамостоятельногопоискаправовойинформации,уменийиспользоватьрезультатывконкретныхжизненныхситуациях.

Задачи практического занятия № 3:

Повторить краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практического занятия.

Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала.

Составить 2 гражданско - правовых договора.

Подготовить отчет по практическому занятию.

Обеспеченность занятия (средства обучения):

- Учебно-методическая литература:

Гражданский кодекс РФ (Ч.1- 4) (утвержден Федеральным законом от18.12.2006 № 230-ФЗ) (с изменениями и дополнениями).

Никитин А.Ф. Право. (базовый и углубленный уровни). 10-11 кл.: Учебник- М.: Дрофа, 2015. - 447 с.

ПевцоваЕ.А.Праводляпрофессийиспециальностейсоциально-экономическогопрофиля:учебникдлястуд.учрежденийсред.проф.образования.—М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 424 с.

Румынина В.В. Основы права: Учебник. – М.:ФОРУМ, 2016. – 256с.

Смоленский М.Б.Основы права: Учебное пособие для студентов учреждений сред. проф. образования. -Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 413 с.

- Основная литература:

Гражданский кодекс РФ (Ч. 1-4) (утвержден Федеральным законом от18.12.2006 № 230-ФЗ) (с изменениями и дополнениями).

Ручка.

Бланки гражданско-правовых договоров (2 вида).

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практического занятия:

Понятие и виды договоров

Договор — это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Договор — самая распространенная разновидность сделок. К договорам применяются правила о двухсторонних и многосторонних сделках.

Сфера применения договоров охватывает имущественные отношения, участниками которых являются граждане, юридические лица, государство РФ и ее административно-территориальные единицы.

Классификация гражданско-правовых договоров осуществляется по различным признакам.

Различают односторонние и двухсторонние договоры. Односторонние — это договоры, в которых одна сторона имеет только права, а вторая несет только обязанности (договор займа). В двухстороннем договоре права и обязанности принадлежат каждой стороне, т.е. каждая сторона является и должником и кредитором (купля-продажа, подряд, аренда и т.п.).

В соответствии с характером перемещения благ договоры подразделяются на возмездные и безвозмездные.

Договор является возмездным, если за исполнение своих обязанностей сторона должна получить плату или иное встречное предоставление.

В безвозмездном договоре исполнение его одной стороной не влечет встречного предоставления от другой стороны (дарение). Договор предполагается возмездным, если иное не вытекает из законодательства, содержания или существа договора.

Обычно права и обязанности по договору приобретают сами стороны. Однако закон предусматривает договоры в пользу третьего лица. По договору в пользу третьего лица должник обязан произвести исполнение не кредитору, а третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу (договор страхования жизни, по которому после смерти застрахованного право требовать страховое возмещение приобретает указанное в договоре лицо; внесение вклада в банк на имя другого лица).

В зависимости от характера юридических последствий, выделяют окончательные (основные) и предварительные договоры. Окончательные (основные) договоры — это договоры, непосредственно порождающие права и обязанности сторон по перемещению тех или иных благ. Предварительные договоры создают лишь обязанность заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнение работ или оказание услуг, на условиях, предусмотренных предварительным договором. Предварительный договор должен содержать условия, позволяющие установить предмет и другие существенные условия основного договора.

По своей юридической значимости договоры бывают главные и придаточные. Главные договоры имеют самостоятельное значение и могут существовать независимо от придаточных. Придаточные договоры дополняют главные и следуют их судьбе.

По основаниям заключения различают свободные и обязательные договоры. Свободные договоры заключаются по усмотрению сторон. Заключение обязательных договоров является обязанностью одной или обеих сторон.

По способам определения условий договора выделяются договоры с взаимосогласованными условиями и договоры присоединения. В отличие от первых, где условия согласовываются всеми сторонами, в договорах присоединения условия определяются одной из сторон в формулярах и иных стандартах формах и принимаются другой стороной только путем присоединения к предложенному договору в целом.

Договоры делятся на меновые и рисковые. Меновой договор — это такой договор, когда размер взаимного предоставления определяется сторонами непосредственно при заключении договора и не зависит от какого-либо события или обстоятельства (например, купля-продажа жилого дома за определенную сумму).

Договор является рисковым, если размер встречного удовлетворения или возможность вообще получить его обусловливаются каким-либо событием (обстоятельством). Примером рисковых договоров является проведение игр и пари, основанных на риске, при которых в зависимости от наступления или не наступления установленного обстоятельства одна сторона выигрывает, а другая проигрывает.

В зависимости от характера опосредуемых экономических отношений и правового результата, на который направлены договоры, они разделяются на следующие группы:

договоры, направленные на передачу имущества в собственность (хозяйственное ведение, оперативное управление или пользование);

договоры на выполнение работ;

договоры на оказание услуг;

договоры о совместной деятельности;

договоры на передачу исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию:

Что такое договор?

Каковы условия заключения договора?

Какова классификация договоров?

Инструкция по выполнению задания практического занятия № 3

- Записать в тетрадь номер практического занятия и его тему.

- Повторить информацию по теме практического занятия.

- Заполнить 2 вида гражданско-правовых договоров.

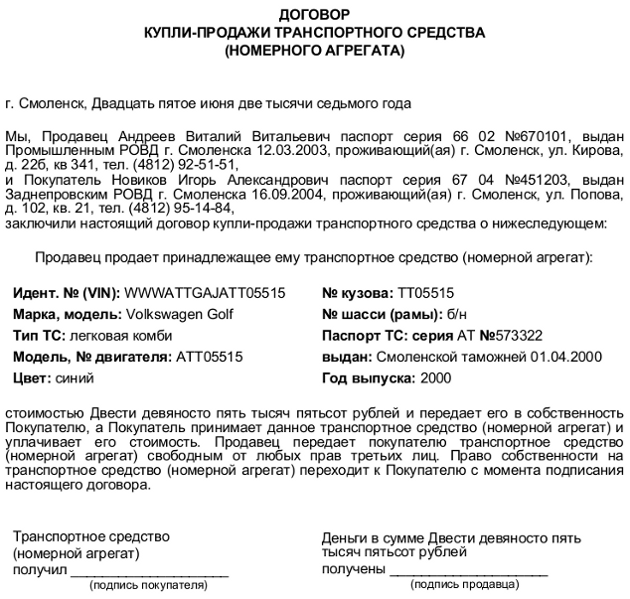

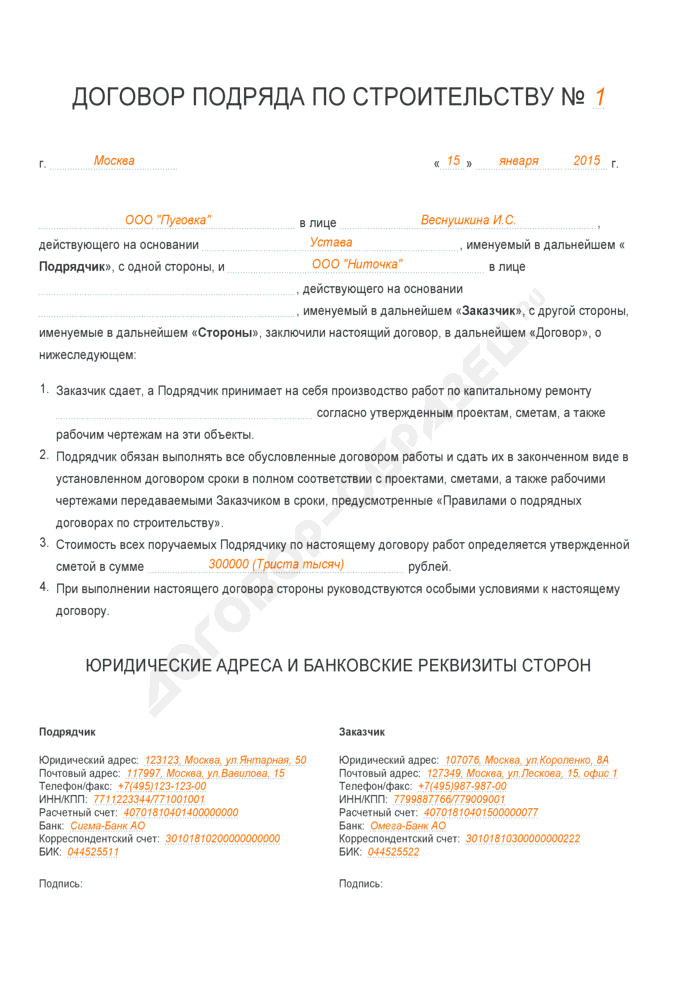

Образец составления договоров

БЛАНКИ ДОГОВОРОВ

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗДАНИЯ № ______

г. _______________ «___»_________ ___ г.

________________, именуем__ в дальнейшем «Арендодатель», действующ___ на основании ________, с одной стороны, и _____________, именуем__ в дальнейшем «Арендатор», в лице ______________, действующ___ на основании ________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.

1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование ________________, именуемое в дальнейшем «Здание», за плату.

1.2. Размер арендной платы составляет: ________________.

1.3. Одновременно с передачей Арендатору прав владения и пользования зданием по настоящему договору, ему передаются права владения и пользования на ту часть земельного участка, на котором расположено здание и необходима для его использования.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Арендодатель обязуется:

2.1.1. передать Арендатору здание не позднее «___»_________ ___ г.

2.1.2. информировать Арендатора о всех правах третьих лиц на передаваемого по настоящему договору здание

2.1.3. производить за свой счет капитальный ремонт здания.

2.2. Арендатор обязуется:

2.2.1. своевременно вносить арендную плату;

2.2.2. производить за свой счет текущий ремонт здания и нести расходы на его содержание;

2.2.3. вернуть Арендодателю при прекращении настоящего договора здание в том состоянии, в котором оно было получено, с учетом нормального износа.

3. Порядок исполнения договора.

3.1. Арендодатель не позднее «___»_________ ___ г. передает Арендатору здание по передаточному акту, подписываемому представителями Арендодателя и Арендатора.

3.2. Арендная плата вносится в следующие сроки и в следующем порядке: ________________ и не может пересматриваться Сторонами чаще, чем раз в год.

3.3. Срок действия договора – 11 месяцев с момента его заключения.

4. Ответственность сторон.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность согласно условиям настоящего Договора и нормам действующего законодательства Российской Федерации.

5. Адреса и реквизиты сторон

Арендодатель:____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Арендатор: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ДОГОВОР МЕНЫ № ______

г. _______________ «___»_________ ___ г.

________________, именуем__ в дальнейшем «Сторона-1», действующ___ на основании ________, с одной стороны, и _____________, именуем__ в дальнейшем "Сторона-2", в лице ______________, действующ___ на основании ________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Сторона-1 обязуется передать Стороне-2 товар, указанный в п. 1.2 настоящего договора, а Сторона-2 обязуется передать Стороне-1 товар, указанный в п. 1.3.

1.2. Под товаром, передаваемым Стороной-1, понимается: ________________ в количестве ________________, собственником которого является Сторона-1, что подтверждается следующими правоустанавливающими документами: ________________.

1.3. Под товаром, передаваемым Стороной-2, понимается ________________, в количестве ________________, собственником которого является Сторона-2, что подтверждается следующими правоустанавливающими документами: ________________.

1.4. Обмениваемый товар является равноценным.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

2.1. Товары должны быть переданы одновременно «___»_________ ___ г.

2.2. Местом передачи товаров является ______________.

2.3. Право собственности на обмениваемые товары переходит к сторонам, одновременно после исполнения обязательств передать соответствующие товары обеими сторонами.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность согласно условиям настоящего Договора и нормам действующего законодательства Российской Федерации.

4. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сторона-1: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Сторона-2: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ДОГОВОР № _____

РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ - ПРОДАЖИ

г. _______________ «___»_________ ____ г.

___________, в лице __________, действующ__ на основании __________, именуем__ в дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и _____________, паспорт серия _____№___________, выдан _________ (кем, когда), проживающий по адресу : _____________именуем__ в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем:

Предметдоговора

1.1. Продавец обязуется передать товар и относящиеся к нему документы в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить его на условиях, установленных настоящим договором.

1.2. Сведения о товаре: _____________ (наименование, производитель, изготовитель, год выпуска, модель, ГОСТ, ТУ, серийный номер, количество, комплектность, стоимость).

1.3. Гарантийный срок на товар составляет _____________ с момента передачи товара в собственность Покупателя.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Продавец обязуется:

2.1.1. передать товар и относящиеся к нему документы Покупателю на условиях, установленных настоящим договором;

2.2. Покупатель обязуется:

2.2.1. принять товар в _____- дневный срок;

2.2.2. уплатить за товар его цену в соответствии с условиями настоящего договора.

3. Цена товара и порядок расчетов

3.1. Цена товара составляет_____________ рублей. Цена товара (не) включает стоимость его доставки в пределах города.

3.2. Расчеты по договору производятся путем: _____________.

3.3. Покупатель оплачивает товар в сроки: _____________.

4. Порядок исполнения договора

4.1. Передача товара в соответствии с условиями настоящего договора производится по месту нахождения _____________ (Продавца, Покупателя).

4.2. Переход риска утраты или повреждения товара определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.3. Продавец передает Покупателю товар в течение ___ рабочих дней со дня подписания настоящего договора.

5. Ответственность сторон

5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6. Адреса и реквизиты сторон

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______

г. _______________ «___»_________ ___ г.

________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице________________, действующ___ на основании ________, с одной стороны, и _____________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице ______________, действующ___ на основании ________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю _________ (далее - товар) в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар.

1.2. Товар поставляется Покупателю партиями по ценам, указанным в заранее согласованных Сторонами накладных, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Периодичность поставок партий товара в течение срока действия настоящего Договора, количество и ассортимент каждой партии определяются по согласованию Сторон в письменной форме на основании заявки Покупателя, форма которой установлена настоящим Договором, с учетом наличия на складе Поставщика необходимого товара.

1.3. Цена каждой партии товара указывается в накладной, оформленной на эту партию товара, включает в себя стоимость дополнительных затрат (погрузки, доставки и пр.), в том числе НДС - ___%.

1.4. Общая цена (сумма) Договора определяется как общая сумма всего поставленного Покупателю товара за весь период действия Договора.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Продавец обязуется:

2.1.1. передать товар Покупателю на условиях, установленных настоящим договором.

2.2. Покупатель обязуется:

2.2.1. осмотреть и принять товар;

2.2.2. уплатить за товар его цену в соответствии с условиями настоящего договора.

3. Порядок исполнения договора

2.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком на склад Покупателя.

2.2. Право собственности на товар, поставляемый по настоящему Договору, а также риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной о приемке товара.

2.3. Поставщик обязуется поставить товар в течение ________ с момента получения от Покупателя денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. Качество и комплектация товара

3.1. Качество товара должно соответствовать ГОСТам и техническим условиям и подтверждаться сертификатами качества, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Комплектация поставляемого товара должна соответствовать спецификации, указанной в Приложении к настоящему Договору.

4. Порядок расчетов

4.1. Расчеты по договору производятся путем: _________ (100 % предоплаты, поэтапной оплаты и т.п.)

4.2. Обязательства Покупателя по оплате товара считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность согласно условиям настоящего Договора и нормам действующего законодательства Российской Федерации.

6. Адреса и реквизиты сторон

Поставщик: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Покупатель: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Критерии оценки задания:правильность заполнения договора, аккуратность.

Форма контроля выполнения задания практического занятия № 3:

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для практических и контрольных работ по дисциплине «Право».

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов:

Гражданский кодекс РФ (Ч. 1-4) (утвержден Федеральным законом от18.12.2006 № 230-ФЗ) (с изменениями и дополнениями).

Никитин А.Ф. Право. (базовый и углубленный уровни). 10-11 кл.: Учебник- М.: Дрофа, 2015. - 447 с.

ПевцоваЕ.А.Праводляпрофессийиспециальностейсоциально-экономическогопрофиля:учебникдлястуд.учрежденийсред.проф.образования.—М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 424 с.

Румынина В.В. Основы права: Учебник. – М.:ФОРУМ, 2016. – 256с.

Смоленский М.Б.Основы права: Учебное пособие для студентов учреждений сред. проф. образования. -Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 413 с.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4Решение практических задач

по наследственному праву

Учебная цель:научиться различать виды наследственного права.

Учебные задачи:

- научиться определять наличие оснований для вступления в наследство;

- формировать опыт применения нормативных актов при решении правовых задач.

Образовательные результаты, заявленные в рабочей программе:

владениезнаниямиопонятииправа,источникахинормахправа,законности,правоотношениях;

владениезнаниямиоправонарушенияхиюридическойответственности;

сформированностьобщихпредставленийоразныхвидахсудопроизводства,правилахпримененияправа,разрешенияконфликтовправовымиспособами;

сформированность основправового мышления;

сформированностьзнанийобосновахгражданскогоправа;

сформированностьуменийприменятьправовыезнаниядляоцениванияконкретныхправовыхнормсточкизренияихсоответствиязаконодательствуРоссийскойФедерации;

сформированностьнавыковсамостоятельногопоискаправовойинформации,уменийиспользоватьрезультатывконкретныхжизненныхситуациях.

Задачи практического занятия № 4:

Повторить краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практического занятия.

Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала.

Решить практические задачи по наследственному праву.

Подготовить отчет по практическому занятию.

Обеспеченность занятия (средства обучения):

- Учебно-методическая литература

Никитин А.Ф. Право (базовый и углубленный уровни). 10-11 кл.: Учебник- М.: Дрофа, 2015. - 447 с.

ПевцоваЕ.А.Праводляпрофессийиспециальностейсоциально-экономическогопрофиля:учебникдлястуд.учрежденийсред.проф.образования.—М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 424 с.

Румынина В.В. Основы права: Учебник. – М.:ФОРУМ, 2016. – 256с.

Смоленский М.Б .Основы права: Учебное пособие для студентов учреждений сред. проф. образования. -Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 413 с.

- Основная литература

Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от26.11.2001 № 146-ФЗ) (с изменениями и дополнениями)

- Тетрадь для практических занятий.

Ручка.

Состав наследства

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причинённого жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается. Также в состав наследства не входят личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Открытие наследства

Наследство открывается со смертью наследодателя. Объявление судом умершим влечёт за собой те же правовые последствия, что и смерть (ст. 1113 ГК РФ).

Время открытия наследства

Днём открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении наследодателя умершим днём открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. А в случае, когда днём смерти признан день его предполагаемой гибели — день смерти, указанный в решении суда.

Лица, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.

Место открытия наследства

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории России, неизвестно или находится за её пределами, местом открытия наследства в России признаётся место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

Лица, которые могут призываться к наследованию

К наследованию могут призываться физ. лица, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нём юридические лица, существующие на день открытия наследства, Российская Федерация, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. К наследованию по закону призывается также Российская Федерация в порядке наследования выморочного имущества.

Если призванный наследник умирает до принятия наследства, то в соответствии с наследственной трансмиссией к наследованию призываются его наследники.

Недостойные наследники

Не наследуют ни по закону, ни по завещанию лица, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали (либо пытались способствовать) призванию их самих или других лиц к наследованию либо увеличению причитающейся им (другим лицам) доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако лица, которым наследодатель уже после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.

По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону лиц, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.

Виды наследования

Существуют 2 вида наследования: по завещанию и по закону. По закону наследуют ближайшие родственники умершего, обычно в том случае, если он не оставил завещание; по завещанию имущество может получить кто угодно — не только физические лица, но также частные организации и само государство.

Наследование по закону

По закону наследуется имущество наследодателя, которое не было им завещано. Все возможные наследники по закону делятся на несколько очередей. Наследники каждой очереди могут наследовать имущество, если наследники всех предшествующих очередей отсутствуют, не приняли наследство, отказались от него, либо утратили на него право (согласно завещанию или в результате своих противоправных действий). Имущество, наследуемое по закону, делится поровну между наследниками соответствующей очереди.

В настоящее время в России установлены восемь очередей наследников по закону:

Первая очередь — супруг(а), родители и дети (а также внуки и их потомки по праву представления).

Вторая очередь — родные братья и сёстры (в том числе не полнородные), дедушки и бабушки (а также племянники и племянницы по праву представления).

Третья очередь — родные дяди и тёти (а также двоюродные братья и сёстры по праву представления).

Четвёртая очередь — прадедушки и прабабушки.

Пятая очередь — дети племянников и племянниц, родные братья и сёстры бабушек и дедушек;

Шестая очередь — внуки племянников и племянниц, дети двоюродных братьев и сестёр, двоюродные дяди и тёти (дети родных братьев и сестёр бабушек и дедушек).

Седьмая очередь — пасынки, падчерицы, отчим и мачеха.

Восьмая очередь — Российская Федерация.

Нетрудоспособные наследники по закону, из первых 7 очередей (и независимо от этой очереди), не менее года до смерти наследодателя, состоявшие на его иждивении (независимо от того, проживали они совместно или нет), наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследству.

Нетрудоспособные лица, не входящие в первые 7 очередей, но не менее года до смерти наследодателя состоявшие на его иждивении и проживавшие совместно с ним, наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследству.

Если наследник по закону умирает раньше наследодателя или одновременно с ним, то в некоторых случаях потомки этого наследника получают возможность наследовать вместо него по праву представления: в этом случае доля, которая причиталась бы этому умершему наследнику, делится между его потомками. В настоящее время в России наследуют по праву представления:

Внуки наследодателя и их прямые потомки — вместо детей наследодателя (1 очередь).

Племянники и племянницы наследодателя — вместо родных братьев и сестёр (2 очередь).

Двоюродные братья и сёстры наследодателя — вместо родных братьев и сестёр родителей наследодателя (3 очередь).

Во втором и третьем случае право представления ограничено только детьми умерших наследников; более дальние потомки относятся к 5 и 6 очередям или не наследуют по закону вообще.

Наследование по завещанию

Завещание — односторонняя сделка, распоряжение своим имуществом на случай смерти. Оно вступает в действие с момента открытия наследства, когда уже нет в живых наследодателя. Оно представляет собой выражение воли завещателя, которая непосредственно связана с его личностью. Право завещать имущество является элементом правоспособности. Завещатель вправе распорядиться любым своим имуществом, в том числе и тем, которое он приобретёт в будущем. Кроме того, завещатель вправе лишить наследства одного или нескольких наследников по закону.

Завещание должно быть составлено в письменной форме и заверено нотариусом. К нотариально заверенным завещаниям приравниваются завещания, составленные гражданами, находящимися в особых условиях (медицинское учреждение, дом престарелых, корабль дальнего плавания, места лишения свободы, воинская часть, экспедиция) и заверенные соответствующим должностным лицом (главным или дежурным врачом, капитаном корабля, начальником экспедиции, командиром части и т. д.). Несоблюдение требования об удостоверении завещания влечет его недействительность, однако в случае чрезвычайных обстоятельств, несущих явную угрозу жизни (согласно ст. 1129 Гражданского Кодекса) допускается составление завещания в простой письменной форме. При этом при подписании завещания должны присутствовать два свидетеля, а в течение месяца после исчезновения угрожающих обстоятельств такое завещание должно быть заменено на завещание, составленное согласно общим правилам.

Завещатель по принципу свободы завещания вправе отменить или изменить (дополнить) составленное им завещание в любое время после его совершения и не обязан сообщать кому-либо об этом, а также указывать причины его отмены/изменения. При этом новое завещание, даже не содержащее явных указаний об отмене предыдущего, отменяет те его положения, которым оно противоречит.

Наследниками по завещанию могут быть физические и юридические лица, международные организации т. д.

Обязательная доля

Несовершеннолетние/нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы, наследуют независимо от завещания не менее 1/2 доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (ст.1149 ГК РФ).

Процедура

Вступить в права наследования по законодательству России нужно в течение 6 месяцев после открытия наследства. Если же в течение шести месяцев наследник не заявил о своих правах по уважительной причине или если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства, суд может восстановить срок наследования имущества. Также суд может восстановить срок наследования по причине болезни наследника или в связи с обстоятельствами, затрудняющими вступление в наследство.

Вступить в права наследования, или принять наследство можно двумя путями:

- путем подачи заявления нотариусу;

- путем совершения действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, как то: вступление во владение или в управление наследственным имуществом; принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; оплата за свой счет расходов на содержание наследственного имущества; оплата за свой счет долгов наследодателя или получение от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежных средств (п. 2 ст. 1153 ГК РФ).

Если наследник фактически принял наследство, но не обращался с заявлением о принятии наследства, то необходимо установить факт принятия наследства в судебном порядке по правилам гражданского судопроизводства РФ. Установление факта принятия наследства производится в особом порядке.

Наследство может быть принято наследником по истечении срока принятия наследства без обращения в суд при условии согласия в письменной форме от всех наследников, принявших наследство. Если это согласие в письменной форме дается наследниками не в присутствии нотариуса, их подписи на документах о согласии должны быть засвидетельствованы (в порядке абзаца 2 пункта 1 ст.1153 ГК РФ). Согласие наследников является основанием аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и основанием выдачи нового свидетельства.

По искам наследников суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе, оставшемся после умершего, также при необходимости определяет меры по защите интересов нового наследника на причитающуюся ему долю/доли в наследуемом имуществе после умершего. Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются по решению суда недействительными.

При наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к двум или нескольким наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно завещано двум или нескольким наследникам без указания наследуемого каждым из них конкретного имущества, наследственное имущество поступает со дня открытия наследства в общую долевую собственность наследников, затем оно может быть разделено по соглашению между ними (ст.1164 и 1165 ГК РФ).

Ответственность наследников по долгам наследодателя

По действующему российскому праву каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в случае принятия наследства (ст.1175 ГК РФ). Таким образом, при принятии наследства нужно быть аккуратным и выяснить, какие долги остались за наследодателем.

Выморочное имущество.

Если какое-либо имущество не может быть унаследовано ни по закону, ни по завещанию (наследники отсутствуют, не приняли наследство, утратили на него право[4]), то это имущество называется выморочным. В Российской Федерации такое имущество (кроме недвижимости) переходит в собственность Российской Федерации, а недвижимость — в собственность соответствующего муниципального образования или города федерального значения, на территории которого недвижимость находится.

Вопросы для закрепления теоретического материала:

Классифицируйте виды наследования.

Что такое завещание?

Как осуществляется наследование по завещанию?

Охарактеризуйте наследование по закону.

Что такое время и место открытия наследства?

Задача № 1

Муж и жена Арбузовы Александр и Ирина в совместном браке нажили общее имущество, состоящее из а/м стоимостью 1 млн.170 т. р., дачи стоимостью 1млн.130 т. р., 3-комнатной квартиры стоимостью 2 млн. 200 т. р. и денежного вклада в банке 400 т. р. У жены от предыдущего брака есть дочь Катя 13 лет, кроме того, у Арбузовых есть совместные дети - сын Игорь 10 лет и дочь Света 8 лет. В квартире Арбузовых с 04.01.2014г. проживал их общий знакомый инвалид 1 группы Илюшин Д. Кроме того, Арбузов Александр в течение последних 5 лет регулярно помогал своей матери 52-х лет, лишенной в отношении него родительских прав, и не восстановленной в них. 10.11.2014г. возвращаясь вечером домой супруги попали в аварию и оба погибли 11.11.2014 г.

Каким должен быть в этом случае порядок наследования? Кто будет призван к наследству умерших супругов? Будет ли мать Арбузова иметь право на получение наследства? Будет ли Илюшин Д. иметь право на наследство?

Задача № 2

В результате катастрофы скончался муж, а через девять часов жена. Родственников у них не было, кроме дочери жены от первого брака.

Имеет ли эта дочь право на имущество отчима? Достанется ли этой дочери квартира, в которой проживали супруги, приватизированная ее матерью с согласия мужа?

Задача № 3

Гр. Иванов проживал с супругой и с дочерью. Других родственников у них не было. 03.11. 2012 г. гр. Иванов и его супруга попали в автомобильную аварию, после чего умерли в больнице 04.11.2012 г. Дочь попросила нотариуса выдать ей свидетельство о праве на наследство, не дожидаясь окончания 6 месяцев, поскольку она хочет уехать из города как можно быстрее. Нотариус отказал в выдачи свидетельства.

Правомерен ли отказ нотариуса?

Задача № 4

Гр. Иванов завещал гр. Петрову 100000 (сто тысяч) рублей обыкновенных (бездокументарных) акций АО «Заря». Гр. Иванов 13.04.2013 г. умер, а 20.06.2013 г. состоялось общее собрание акционеров АО «Заря», на котором было принято решение о реорганизации общества путем разделения на АО «Вега» и АО «Плутон». Петров, получив свидетельство о праве на наследство, обратился к реестродержателю АО «Заря», но там ему отказали в переоформлении лицевого счета, т.к. АО «Заря» уже прекратил свое существование.

Какие акции по наследству получил Петров? С какого момента гр. Петров стал полноправным владельцем акций?

Задача № 5

Гр. Петров Ф. проживал с супругой Петровой Г. и его братом Петровым А. в г. Москве. 01.02.2013г. он умер. Петрова Г., не совершив юридических действий, 01.03.2013 г. уехала в деревню Самарской обл., а 29.09.2013 г. снова вернулась в г. Москва.

Имеет ли право Петров А. принять наследство, в течение какого срока?

Задача № 6

Гр. Петров составил завещание по всем правилам действующего законодательства. Обратился к нотариусу за удостоверением завещания. Все свое имущество Петров завещал своему родному брату. Нотариус был знаком с его женой и рассказал ей, что Петров завещал имущество своему брату, а не ей. Жена решила защитить свои, как она считала, нарушенные данным завещанием интересы, и составила договор дарения со своей матерью. По данному договору она передавала в собственность матери машину «Волга» стоимостью 200 тыс. руб., акции на сумму 600 тыс. руб., дорогостоящую бытовую технику на сумму 300 тыс. руб., однокомнатную квартиру стоимостью 1млн. руб. Все данное имущество было приобретено супругами Петровыми во время брака и оформлено на имя жены.

Что нарушил нотариус? Как Петров может защитить свои права?

Задача № 7

Гр. Петров 12.09.2013г. завещал гр. Иванову свое имущество, в том числе и свою квартиру. 29.10.2013г. Петров вступил в брак с гр. Сидоровой, у которой есть 10 - летняя дочь. Проживать они стали в квартире Петрова. 09.12.2013 г., собираясь пойти погулять с собакой, а заодно снять с банкомата начисленную зарплату, Петров умирает от сердечного приступа.

Имеет ли гр. Сидорова, беременная от Петрова, и ее дочь какие либо наследственные права?

Задача № 8

В районный суд с иском о восстановлении срока для принятия наследства обратилась Новожилова. В исковом заявлении она указала, что 18 марта 2012 г. умерла ее мать. Истица несколько месяцев находилась в тайге в геологической экспедиции и не смогла принять наследство в установленный срок, который истек 18 сентября 2012 г. Районный суд принял решение, согласно которому Новожилова могла обратиться к нотариусу для оформления наследственных прав до 20 декабря 2012 г.

Правомерно ли решение суда?

Задача № 9

Дубова обратилась в районный суд с иском о восстановлении срока для принятия наследства. В деле имеется справка о том, что истица проживала вместе с отцом до его смерти. При рассмотрении дела было установлено, что после смерти отца Дубова проживает по тому же адресу. Районный суд восстановил срок для принятия наследства.

Правомерно ли решение суда?

Задача № 10

И.А. Панов, находившейся на излечении в больнице, обратился к дежурному врачу с просьбой заверить завещание следующего содержания:

Квартира передавалась дочери.

Обязанности по кредитному договору, заключённому с АКБ «Звенигород», передавались сыну, проживающего в доме, купленному на полученные по данному кредитному договору средства.

Всё имущество, включая денежные средства, которые будут получены после заверения завещания, передаётся супруге. Дежурный врач, взяв завещание, отказался его удостоверить, сославшись на несоответствие его текста закону.

Дайте правовую оценку данной ситуации.

Инструкция по выполнению заданий практического занятия № 4

- Записать в тетрадь номер практического занятия и его тему.

- Повторить информацию по теме.

- Ответить письменно в тетради на вопросы предложенных задач. Решение каждой задачи должно быть аргументированным, ответы на задания представлены полно и аргументированы ссылками на соответствующие нормы действующего законодательства.

- Первый вариант – выполняет задания, имеющие нечетную нумерацию, второй вариант – задания, имеющие четную нумерацию.

Образец решения задачи

Игошин оставил завещание, в котором все свое имущество общей стоимостью 150000 рублей завещал сыну Кириллу. Одновременно в завещании ему поручалось пересмотреть принадлежащую Игошину библиотеку и всю художественную литературу передать средней школе №3, научную - племяннику Игорю, а гуманитарную литературу - другу Иванову. После смерти отца Кирилл прислал в нотариальную контору письменное заявление об отказе от наследства. Из других родственников у Игошина осталась только двоюродная сестра.

Вправе ли она принять наследство?

Если да, то переходят ли к ней те обязанности, которые завещатель возложил на сына?

Ответ:

Двоюродная сестра вправе принять наследство, если нет наследников первой, второй и третьей очереди. Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления (ст.1144 ГК РФ).

В силу ст. 1139 ГК РФ Завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (завещательное возложение). Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения.

Заинтересованные лица, исполнитель завещания и любой из наследников вправе требовать исполнения завещательного возложения в судебном порядке, если завещанием не предусмотрено иное.

Если вследствие обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом, доля наследства, причитавшаяся наследнику, на которого была возложена обязанность исполнить завещательный отказ или завещательное возложение, переходит к другим наследникам, последние, постольку, поскольку из завещания или закона не следует иное, обязаны исполнить такой отказ или такое возложение (ст. 1140 ГК РФ).

Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства, в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии (Ст. 1158 ГК РФ).

Критерии оценки задач:правильность и полнота ответа, аккуратность.

Форма контроля выполнения заданий практического занятия № 4: Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для практических занятий и контрольных работ по дисциплине «Право».

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов

Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.2001 № 146-ФЗ) (с изменениями и дополнениями)

Никитин А.Ф. Право (базовый и углубленный уровни). 10-11 кл.: Учебник- М.: Дрофа, 2015. - 447 с.

ПевцоваЕ.А.Праводляпрофессийиспециальностейсоциально-экономическогопрофиля:учебникдлястуд.учрежденийсред.проф.образования.—М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 424 с.

Румынина В.В. Основы права: Учебник. – М.:ФОРУМ, 2016. – 256с.

Смоленский М.Б.Основы права: Учебное пособие для студентов учреждений сред. проф. образования. -Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 413 с.

Тема 2 Семейные правоотношения. Права и обязанности супругов, родителей и детей

по семейному праву

Учебные задачи:

- научиться определять наличие оснований для определения основных прав и обязанностейсупругов, родителей и детей в РФ;

- формировать опыт применения нормативно- правовыхактов при решении ситуационных задач.

- владениезнаниямиопонятииправа,источникахинормахправа,законности,правоотношениях;

владениезнаниямиоправонарушенияхиюридическойответственности;

сформированностьобщихпредставленийоразныхвидахсудопроизводства,правилахпримененияправа,разрешенияконфликтовправовымиспособами;

сформированность основправового мышления;

сформированностьуменийприменятьправовыезнаниядляоцениванияконкретныхправовыхнормсточкизренияихсоответствиязаконодательствуРоссийскойФедерации;

сформированностьнавыковсамостоятельногопоискаправовойинформации,уменийиспользоватьрезультатывконкретныхжизненныхситуациях.

Задачи практического занятия № 5:

Повторить краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практического занятия.

Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала.

Решить практические задачи по семейному праву.

Подготовить отчет по практическому занятию.

Обеспеченность занятия (средства обучения):

- Учебно-методическая литература

Никитин А.Ф. Право (базовый и углубленный уровни). 10-11 кл.: Учебник- М.: Дрофа, 2015. - 447 с.

ПевцоваЕ.А.Праводляпрофессийиспециальностейсоциально-экономическогопрофиля:учебникдлястуд.учрежденийсред.проф.образования.—М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 424 с.

Румынина В.В. Основы права: Учебник. – М.:ФОРУМ, 2016. – 256с.

Смоленский М.Б.Основы права: Учебное пособие для студентов учреждений сред. проф. образования. -Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 413 с.

- Основная литература

Семейный кодекс РФ (утвержден Федеральным законом от 29.12.1995 № 223-ФЗ) (с изменениями и дополнениями).

Тетрадь для практических занятий.

Ручка.

Семейное правоотношение - это общественное отношение, урегулированные нормами семейного права. Какой же круг общественного отношения регулируется нормами семейного права? Для ответа на этот вопрос необходимо исследовать признаки семейного правоотношения, а также исследовать их элементы, к которым принадлежат: субъекты, объекты и субъективные семейные права, субъективные семейные обязанности.

Для семейного правоотношения присущи следующие признаки:

специфический субъектный состав;

продолжительный характер;

не отчуждаемость прав и обязанностей;

возможность субъектов семейного правоотношения выступать участниками сразу нескольких семейных правоотношений.

Субъекты семейного правоотношения. Субъектами семейного правоотношения могут быть: во-первых, лишь физический лица; во-вторых, лишь те физический лица, которые находятся в браке, кровном породнении или отношениях усыновления.

Семейный кодекс устанавливает следующий перечень субъектов семейного правоотношения:

супруги;

родители, дети, усыновители, усыновленные;

бабушка, дедушка, прабабушка, прадед, внуки, правнуки;

родной брать, родные сестры; мачеха, отчим, падчерица, пасынок.

При этом все другие родственники (двоюродные братья и сестры, тетки, дяди, племянники, племянницы и др.) не являются участниками семейного правоотношения за исключениями, установленными законом. Например, в случае пребывания у них на воспитании ребенка на этих субъектов полагается обязанность относительно предоставления ребенку материальной помощи в случаях, предусмотренных ст. 269 СК РФ. Соответствующая обязанность устанавливается и для такого ребенка, на который с достижением совершеннолетия полагается обязанность содержать этих нетрудоспособных родственников за отсутствием оснований, предусмотренных ст. 271 СК РФ.

К первой группе принадлежат супружество, т.е. мужчина и женщина, которые находятся в зарегистрированном в государственном органе регистрации актов гражданского состояния браке. Кроме того, в предусмотренных семейным законодательством случаях субъектами семейного правоотношения могут быть лица, которые совместно проживают и находятся в фактических брачных отношениях. Например, это касается случаев распространения режима общности на имущество женщины и мужчины, которые проживают одной семьей, но не находятся в браке между собой, предусмотренного ст. 74 СК РФ. Такие лица становятся участниками семейного правоотношения и тогда, когда один из них получает право на содержание согласно ст. 91 СК РФ.

Для всех субъектов семейного правоотношения характерным признаком является наличие право- и дееспособности. Как и в гражданском праве, правоспособность возникает с момента рождения ребенка. Однако СК РФ предусмотрены частные случаи, за которые семейная правоспособность может возникать с достижением лицом определенного возраста. Так, брачная правоспособность (право лица на заключение брака) возникает у мужчин с 18 лет, у женщин - с 17 лет (ст. 23 СК РФ). При этом ч. 2 ст. 34 СК РФ предусматривает возможность при наличии предусмотренных семейным законодательством оснований заключения брака по достижению лицом 14-летнего возраста. Дееспособность в полном объеме в таких случаях возникает с момента заключения брака.