МБДОУ «Тальжинский детский сад» комбинированного вида

Вокально-хоровая

работа в ДОУ

Автор-составитель:

Ермачкова Л.В.

музыкальный руководитель

2013-14гг

ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОГО ГОЛОСА

ПЕНИЕ – это исполнение музыки средствами певческого голоса; искусство передавать средствами голоса художественно-образное содержание музыкального произведения.

Пение представляет собой психофизиологический процесс, связанный с работой важных систем – дыханием, кровообращением, эндокринной системой и др. поэтому важно, чтобы ребёнок при пении чувствовал себя комфортно, пел легко и с удовольствием.

Детский голос сильно отличается от голоса взрослых. Он ещё не сформирован и слаб. Только к 7-8 годам гортань опускается до 7 шейного позвонка, как у взрослых.

Голосовая мышца у дошкольников не сформирована. Её место занято соединительной тканью, железами и сосудами. Лишь к 7 годам голосовой аппарат ребёнка в целом формируется и в школьные годы происходит его дальнейшее развитие и укрепление.

Способность к пению у детей проявляется с 2 лет. Долго считалось, что детям присуще фальцетное пение, но исследования показали, что регистровые различия голоса имеются от природы. Различать их можно уже в криках новорождённых.

Звук детского голоса отличается мягкостью, головным звучанием и ограниченностью силы звука. Дети имеют небольшой голосовой диапазон, в силу возрастных особенностей. К 7 годам диапазон достигает септимы (ре1 – до2). Дошкольники не обладают ладовым чувством. Очень важно научить их в этот период пользоваться своим голосом правильно.

Общие проблемы при пении:

Неточное интонирование

Крикливая манера пения

Открытый звук

Невнятная дикция.

Музыкальному руководителю следует помнить, что в дошкольном возрасте вокальные органы только начинают формироваться. Поэтому педагог должен руководствоваться принципом «Не навреди!». Обучение пению должно вестись планомерно, постоянно, со строгой постепенностью, начиная с самых элементарных приёмов усвоения того или иного навыка.

ДИАГНОСТИКА ПЕВЧЕСКИХ СВОСОБНОСТЕЙ

(Методика К.В.Тарасовой)

Перед началом работы следует провести первичную диагностику певческих способностей детей.

Цель – выявление основных свойств певческого голоса, к которым относится звуковой и динамический диапазон, качество тембра и дикции. Свойства певческого голоса во многом определяются природными данными ребёнка.

Методика диагностирования предложена К.В.Тарасовой. она заключается в:

Перед началом пения педагог отмечает особенности звучания голоса в речи: тембр, динамику, приблизительную высоту основного тона. Для этого ребёнок может рассказать любое стихотворение, или педагог может побеседовать с ним.

Ребёнок поёт песню по своему выбору самостоятельно, без музыкального сопровождения. Педагог подхватывает тональность и поддерживает пение ребёнка аккордами (для определения природного регистра детского голоса).

Ребёнок поёт короткую попевку в разных тональностях, двигаясь по полутонам вверх и вниз (для определения верхней и нижней границ общего диапазона голоса).

Также можно добавить тестирование глубины дыхания по секундомеру и определение уровня звуковысотного слуха.

ДИАГНОСТИКА ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫХ НАВЫКОВ

| № | Фамилия, имя ребёнка | Певческий диапазон | Сила звука | Особенности тембра | Продолжи- тельность дыхания (звукая проба «М») | Задержка дыхания на выдохе (гипоксическая проба) | Точность интониро-вания | Звуко-высотный слух |

| 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 7 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 8 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 9 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 11 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 12 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 13 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 14 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 15 |

|

|

|

|

|

|

|

|

_____________________ - высокий уровень овладения вокально-хоровыми навыками

_____________________ - средний уровень

_____________________ - низкий уровень

ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ РАБОТА

Работа над приобретением детьми вокально-хоровых навыков происходит с помощью вокальных упражнений, которые должны присутствовать на каждом музыкальном занятии.

Вокальные упражнения – это «короткие отрезки музыкальных фраз, которые транспонируются по полутонам вверх и вниз по звуковой шкале». Последовательность одних и тех же движений закрепляется, образуя стереотип.

Не существует упражнений «вообще», а существуют упражнения для выработки тех или иных конкретных качеств голоса.

Основные требования к упражнениям:

Они должны быть предельно просты в музыкальном отношении, чтобы не занимать внимания ребёнка в процессе их исполнения.

Они не должны включать в себя большое количество нот,

Должны быть ритмически простыми и мелодически ясными,

Не содержать больших интервалов

Не должны охватывать большой отрезок диапазона голоса

Не должны требовать для своего исполнения большого звука и длинного дыхания

Они должны петься в умеренном темпе и подыгрываться на фортепиано.

При проведении упражнений музыкальному руководителю необходимо учитывать следующие дидактические правила:

Всегда ставить перед детьми конкретную учебную задачу – объяснить, что они должны сделать (делать под музыку короткий вдох и медленный выдох; спеть попевку на звук «у», при этом вытянуть губы трубочкой и т.д.)

Показать способ выполнения действия, словесно объяснить, т.е. использовать принцип «Делай, как я» («Послушайте, как надо спеть, и обратите внимание, как чётко я произношу окончание слов»)

Неоднократно повторять упражнение для усвоение умений, транспонируя его с этой целью по полутонам вверх и вниз или видоизменяя задачу (например, если первый раз пропевали упражнение тихо, второй раз предлагается петь громко)

Постоянно контролировать выполнение детьми вокально-артикуляционных упражнений, чтобы дети приобрели навык выполнения того или иного упражнения

Включать вокально-хоровые упражнения в каждое музыкальное занятие.

Вокальных упражнений существует очень много. каждое из них имеет свою педагогическую направленность.

ПЕВСКАЯ УСТАНОВКА

Под певческой установкой понимают положение, которое должен принять вокалист перед началом пения.

Чтобы голос звучал свободно, нужно сесть или встать прямо, голову высоко не поднимать, ноги поставить ровно.

При ознакомлении с певческой установкой корпуса педагог может исполнить песню «Петь приятно и удобно» Л.Абелян или прочитать её текст.

Если хочешь сидя петь,

Не садись ты, как медведь.

Спину выпрями скорей,

Ноги в пол упри смелей.

Припев:

Раз! Вдох! И запел.

Птицей звук полетел.

Руки, плечи – всё свободно,

Петь приятно и удобно.

Если хочешь стоя петь –

Головою не вертеть.

Встань красиво, подтянись

И спокойно улыбнись.

Припев.

Перед началом музыкальный руководитель может напомнить детям о правильном положении корпуса стихотворением «Спинка-тростинка»:

Мы проверим спинку,

Спиночку-тростинку.

Вот она какая –

Спиночка прямая. М.Картушина

Часто дети при пении забывают о правильной осанке. Чтобы напомнить им о правильном положении корпуса, можно использовать упражнение «Сидит дед».

Дети сидят, сгорбившись, и поют:

Сидит дед.

Ему сто лет.

Затем садят прямо и весело поют:

А мы детки маленькие,

У нас спинки пряменькие.

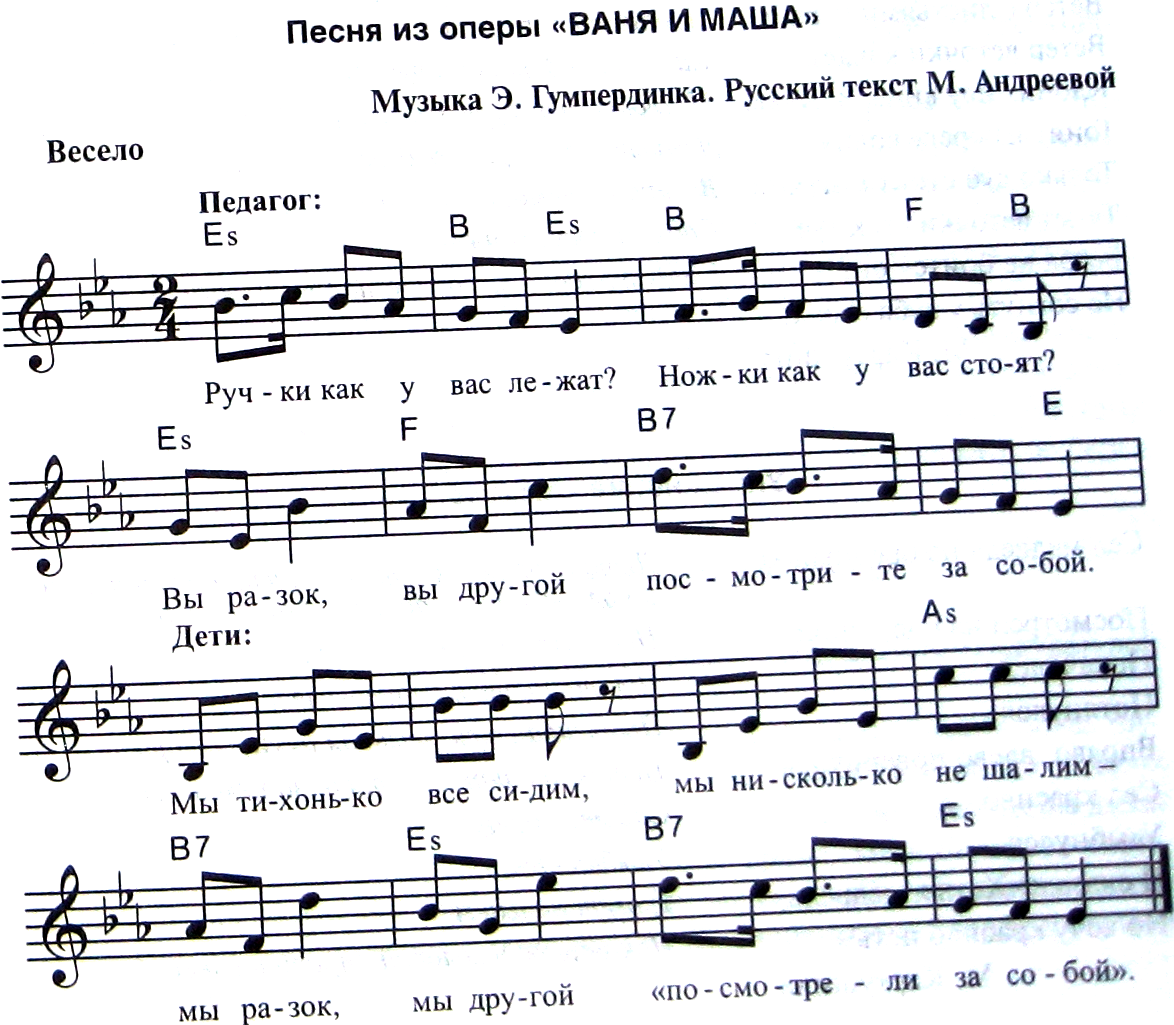

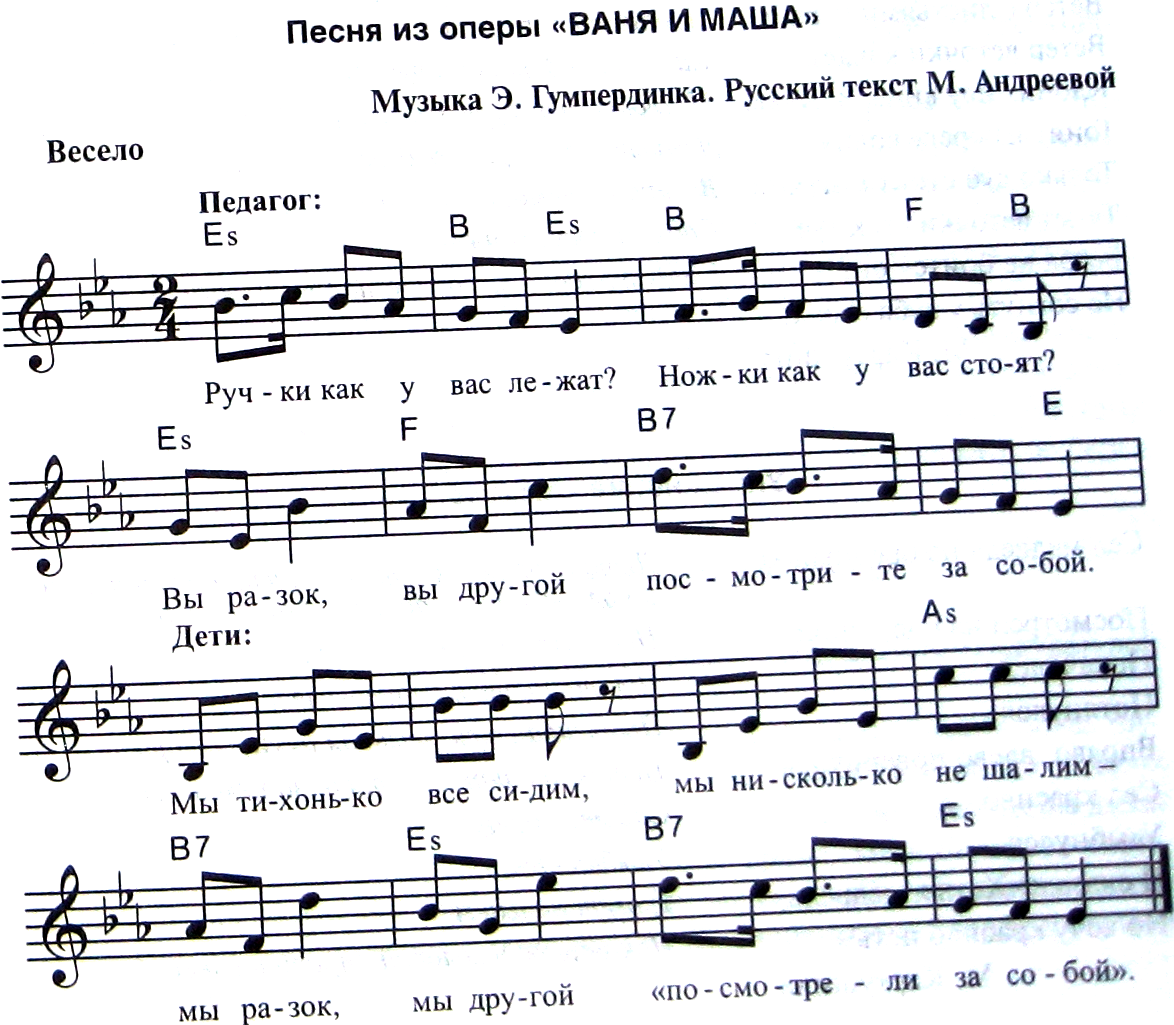

Для этой же цели можно обыграть песню из оперы «Ваня и Маша» Э.Гумпердинка.

Руки как у нас лежат? Педагог поёт 1-й куплет, дети сидят в

Ножки как у нас стоят? свободной позе

Вы разок, вы другой

Посмотрите за собой.

Мы тихонько все сидим, Дети сидят правильно, выпрямив спину,

Мы нисколько не шалим – поставив ноги рядом, положив руки на

Мы разок, мы другой колени, поют 2-й куплет

«Посмотрите за собой».

Для детей представляет определённую трудность сохранение правильной певческой установки в течение длительного времени. Поэтому нужно давать им возможность менять позу. Помогают в этом динамические паузы. Например:

Упражнение «ВЕТЕР»

Раз-два-три-четыре-пять! дети кладут ладони на плечи и то соединяют

Будем с ветром мы играть. локти перед грудью, то разводят их в стороны

Ветер с листьями играет, поднимают руки вверх и встряхивают кистями

Ветер веточки качает, качают поднятыми руками вправо-влево

Клонит иву вниз, к ручью, наклоняются вперёд, стараясь достать руками пол

Гонит к берегу волну. волнообразные движения руками перед собой

Только дуб стоит могучий, встают прямо, руки вдоль туловища

Тянет веточки он к туче. поднимают руки вверх

Ветра не боится он, кладут ладони на голову, напрягая мышцы рук

Не согнуть у дуба ствол.

Упражнение «МЕДВЕДЬ»

Сел медведь на брёвнышко, дети садятся, ссутулившись, опустив плечи

и положив расслабленные руки на колени

Посмотрел на солнышко, поднимают голову вверх

Покачался, покачиваются вправо-влево

Потянулся, потягиваются, разводя руки в стороны

Вправо-влево повернулся, повороты вправо-влево

Сел красиво, улыбнулся. садятся прямо, улыбаются

И сказал: «Хоть я медведь, грозят пальцем

Но хочу красиво петь!» покачивают головой вправо-влево

РАБОТА НАД ДЫХАНИЕМ

Дыхание – один из основных факторов голосообразования. Если в повседневной жизни дыхание осуществляется непроизвольно, то певческое дыхание требует волевых усилий. оно состоит из вдоха, задержки дыхания и выдоха.

По типу выдоха различают верхнерёберное (ключичное), нижнерёберно- диафрагральное (груднобрюшное) и диафрагмальное (брюшное). Наиболее целесссобразным для пения является груднобрюшное дыхание, при котором на вдохе верхний отдел брюшной клетки остаётся спокойным, нижние рёбра раздвигаются, диафрагма опускается, живот немного выдаётся вперёд. Вдох производится через нос и рот, бесшумно. При вдохе нельзя переполнять грудную клетку воздухом. Если позволяет музыка, то вдох желательно делать через нос.

Задержка дыхание мобилизует голосовой аппарат к началу пения.

Выдох должен быть спокойным, без толчков, но достаточно активным для создания ощущения «опоры».

Овладеть навыком певческого дыхания детям помогут упражнения, которые подразделяются на:

Эти дыхательные упражнения также способствуют оздоровлению всей дыхательной системы, а также осуществляют массаж внутренних органов, насыщают ткани кислородом, укрепляют нервную систему.

однако, следует помнить, что чрезмерное увлечение дыхательными упражнениями может привести к гипервентиляции лёгких. И вместо пользы мы получим обратный результат – ребёнку может стать плохо. Поэтому на занятиях с детьми дошкольного возраста допустимо использовать не более

2 упражнений на развитие дыхания.

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ БЕЗ ЗВУКА

Эти упражнения развивают управление мускулатурой дыхательных мышц.

Детям необходимо объяснить, что для пения вдох нужно делать более глубоким по сравнению с обычным дыханием. При этом во время вдоха плечи не должны подниматься. Надо стараться набрать столько воздуха, чтобы дыхания хватило на исполнение всей музыкальной фразы. Педагог может спеть, показывая, как некрасиво, прерывисто звучит песня, если делать частые вдохи.

Можно прочитать детям стихотворение В.Степанова и потренироваться делать правильный вдох:

Это очень интересно –

научиться песни петь.

Но не каждому известно,

Как дыханьем овладеть.

Мягким делать вдох старайся,

Вдыхай носом, а не ртом.

Да смотри, не отвлекайся,

Сделай вдох, замри потом.

Выдох делай тихим, плавным,

Как кружение листа.

Вот и выйдет песня славной –

И свободна, и чиста!

«Вдох и выдох»

Дети кладут ладошки на живот. Педагог поднимает руку вверх и говорит: «Вдох!» Дети делают энергичный вдох и задерживают дыхание. Руки должны почувствовать, как при вдохе напрягаются мышцы живота, а сам он немного выпячивается. На слово «Выдох!» дети выдыхают воздух через чуть приоткрытые губы.

«Дирижёр» (для увеличения задержки дыхания и выдоха)

И.П.: стоя, руки опущены вниз. Педагог-«дирижёр» поднимает руки вверх и считает до 3, дети делают вдох. «Дирижёр» держат руки вверху и считает до 3, дети задерживают дыхание. При медленном опускании рук «дирижёра» дети выдыхают воздух (счёт на 6). Постепенно счёт на вдох и задержку дыхания можно довести до 6. Желательно, чтобы выдох был по продолжительности в 2 раза дольше вдоха.

«Быстро – медленно» (для приобретения навыков спокойного и энергичного вдоха)

Если педагог поднимает руку вверх медленно, вдох должен быть плавным; если быстро – коротким и энергичным. Задержка дыхания в обоих случаях непродолжительная, а выдох длительный, спокойный. Можно на выдохе произнести согласные «С», «Ш», «Ф».

Попеременное дыхание» (по методу йогов)

Цель этого вида дыхательных упражнений – сбалансировать деятельность вегетативной нервной системы.

Дети прижимают указательным пальцем правой руки правую ноздрю и делают вдох через левую на счёт 4, затем закрывают указательным пальцем левой руки левую ноздрю и выдыхают через правую ноздрю на счёт 4. Упражнение можно повторить 2-3 раза. Двухфазное йоговское дыхание хорошо для активизации внимания, если дети возбуждены, это упражнение помогает быстро снять напряжение и подготовиться к дальнейшей работе.

«Мороз» (для равномерного выдоха)

Дети складывают ладони «лодочкой» и выдыхают на них воздух из открытого рта так, как это делают на морозе, стараясь согреть дыханием руки. Выдох должен быть бесшумным, но равномерным и интенсивным, чтобы руки почувствовали тепло дыхания и «отогреться».

Упражнение на сохранение вдоха (по К.В.Тарасовой)

После вдоха мы задерживаем дыхание, как бы надеваем на рёбра «резиновый круг». Этот «круг» не должен опасть до начала пения, мы просим ребёнка сохранить состояние вдоха, когда раздвинуты рёбра.

Упражнение на продолжительность и равномерность выдоха (с использованием раздаточного материала)

Это могут быть силуэты парохода, паровоза с прикреплённым к трубе кусочком тюля, домика с окошком, в котором висит занавеска, лодки с парусом из лёгкой ткани или свечи с «огнём» из красной капроновой ленты.

Ребёнок держит, например, пароход на уровне лица на расстоянии 8-10 см от губ, делает вдох, задерживает дыхание и выдыхает воздух медленно и равномерно, произнося при этом: «Ду-у-у…» Подобные упражнения используют в своей практике логопеды при работе над речевым дыханием.

Упражнение с листом бумаги

Взять двумя руками небольшой лист тонкой бумаги для офисной техники за верхнюю часть, держать его на уровне лица на расстоянии 8-10 см от губ. Сделать вдох и медленно дуть на бумагу. Если выдох плавный, равномерный, лист бумаги слегка отклонится, а если выдох прерывистый, то он будет подниматься и опускаться.

Дыхательная зарядка (из опыта певицы Л.Казарновской)

И.П.: стоя, руки согнуты в локтях, ладони касаются плеч. На счёт 1 – вдох через нос, локти соединить перед собой; на 2 – задержка дыхания, локти развести в стороны; на 3 – выдох, наклон вперёд, опуская руки.

Упражнение по методике парадоксальной дыхательной гимнастики А.Н.Стрельниковой

Суть методики – в активном коротком выдохе, который тренирует все мышцы дыхательной системы. Внимание на выдохе не фиксируется. Он должен происходить самопроизвольно.

«Кошечка»

Счёт 4. И.П.: стоя, руки согнуты в локтях. Вдох – выполнять повороты вправо и влево, втягивая воздух через нос. Выдох – возвратиться в и.п., выдыхая через открытый рот.

«Ладошки»

Счёт на 4. И.П.: стоя или сидя, руки согнуты в локтях, и ладони сведены перед грудью. Вдох – с силой сжимать ладони, одновременно коротко втягивать воздух через нос. Выдох самопроизвольный через рот.

«Ушки»

Счёт на 4. И.П.: стоя, руки на поясе. Вдох – наклон головы вправо, втягивая воздух через нос. Выдох – через рот, голова прямо. Повторить то же в левую сторону.

«Синьор Помидор» (упражнение на развитие силы дыхательных мышц) М.Лазарев Программа «Здравствуй!»

И.П.: стоя. Кисти на грудной клетке, большие пальцы направлены назад. На вдохе руки сопротивляются расхождению рёбер. Задержка дыхания. На выдохе плотно сжатые губы препятствуют выдоху воздуха. Руки с силой сжимают грудную клетку. Все мышцы напряжены. Лицо должно покраснеть от напряжения. Повторить 4 раза.

Силовое дыхание (по М.Лазареву)

И.П.: стоя, ноги врозь. Вдох. Задержка дыхания. Выдох мощный, через плотно сжатые губы, одновременно напряжёнными руками совершаются вращения по кругу вперёд, пока выдох не закончится.

Очищающее дыхание (для активной работы диафрагмы)

И.П.: стоя. Энергичный вдох через нос. Задержка дыхания. Затем через плотно сжатые губы делается ступенчатый выдох, малыми порциями, с большим напряжением и сопротивлением.

ЗВУКОВЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

«Воздушный шар» (на равномерность выдоха, произнесение звуков и выстраивание круга)

Дети, держась на руки и встав в круг, представляют собой кружок воздушным шариком и «сдувают его: произносят звук «С» и, медленно, скользя, переставляют ноги на 2-3см внутрь круга. Затем «надувают» шарик – при мощном звуке «Ф», медленно передвигаясь спиной от центра наружу. Руки не натягивать, чтобы «шарик не лопнул». Таким образом, шарик сдувается и надувается почти незаметно.

«Пузырь» (аналогичная игра)

Дети взявшись за руки, встают в тесный круг и медленно отходят назад со словами:

Надувайся, пузырь,

Надувайся, большой!

Оставайся, пузырь,

И не лопайся!

На слово «Лопнул!» дети. не расцепляя рук, сходятся в середину круга, произнося звук «Ш».

«Котёнок и шар» (для спокойного выдоха ртом)