Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Серёгово

Районный конкурс презентаций

«Сердцу милый уголок»

Номинация :Культурное наследие народов России

Название работы : «Серёгово-соль земли русской»

Автор : Каракчиева Анна Васильевна 11 класс

Руководитель: Литвиненко Ольга Владимировна

- Серёгово родное, милее нет села.

- Оно всегда со мною, где б я не жила,

- Я помню горы эти, ручьи,луга и лес,

- И зори на рассвете, и синь родных небес.

- И родники с бодрящей, холодною водой,

- И речку Вымь с щемящей неброской красотой.

- Черёмухи цветенье, сирени лепестки,

- И хороводов пение, гулянья у реки.

- До самого рассвета костры на берегу.

- В душе своей всё это я свято берегу.

Р.Сажина

- Слово «сэр» (соль) взято из ненецкого языка. Ненцам были известны соляные источники на Выми. Позднее это слово стало известно коми, которые при помощи суффикса öг (ег) образовали форму Сэрöг , Сэрэг, Сярöгыб. Ыб (коми) - возвышенность. Далее название Серегыб в русском языек получило форму Серегов при помощи суффикса –ов-, а вторая часть «ыб» была переведена словом «гора». В переписных книгах 1608 г записано: «Погост серегова гора»

- Село Серегово находится в южной части Княжпогостского района на высоком правом берегу р. Вымь. Всего 22 км отделяют село от места впадения ее в р. Вычегду.

- Место, где находится село, возвышенное, холмистое и состоит из трех надпойменных террас реки Вымь. Река, широкой лентой протекающая около села, уходит далеко к горизонту. Она образует в своем медленном течении много песчаных отмелей и различных островов, частью заросших травой и густым кустарником. Напротив села находится два больших острова, которые в большое половодье заливаются водой.

- Почвы в окрестностях села подзолистые, малоплодородные, используются в основном под пастбища и сенокосы.

- Растительный мир представляет собой среднюю тайгу, состоящую из елей, пихт, сосен, встречаются лиственницы. По окраинам леса и на вырубках растут березы, осины, ивы. Есть боры-беломошники с белыми грибами и болота с клюквой и морошкой.

- Животный мир небогат, обитают представители тайги: медведи, волки, лоси, встречается боровая дичь.

Изучая историю, культуру, быт населения с. Серегово можно сделать вывод, что это исторически сложившаяся общность людей со своей этнической культурой, психикой, обычаями и обрядами, фольклором и языком. Жители села Серегово относятся к русскоязычному населению со своим своеобразным диалектом.

По всей вероятности словарь сереговского говора складывался из слов и выражений характерных для диаметров северных и центральных областей России.

Например: баять (Новгород, ВЯТСКОЕ) – ГОВОРИТЬ

баско – красиво

небось – смелее

намедни – недавно

иверень – у В. Даля вырезка, в сереговском понимании «неровно порванное место на одежде, теле».

черпуха – черпак с длинным шестом (у колодца)

очип (или очеп) – шест у черпака

кринка – глиняный горшок

тятя, тятенька – отец

быгать – сохнуть, испаряться (из коми языка)

куды – куда

по воду идти – за водой.

Безусловно сказалось и влияние коми языка. Интонационная окраска местного говора схожа с интонацией коми говора.

В 1768 году Рыбниковым была построена в с. Серёгово величественная церковь Успенья Божией матери. Здание церкви было выстроено по проекту Успенской церкви в Москве .В 1929 году церковь была разрушена. Говорят , что две женщины из села Е.И. Ивашова и В. А.Злобина отправились в Москву с прошением сохранить церковь. Были на приёме у самого М.И. Калинина, и он на их прошение написал положительную резолюцию, но когда эти женщины вернулись в село, над ними просто посмеялись .К тому времени необходимое количество подписей было собрано ,и последовало решение о закрытии церкви.

Церковь оказывала большое влияние на быт сельчан . Она организовывала службы, празденства, крёстные ходы и другие массовые обряды. После Рождественской службы люди ходили друг другу в гости, разговлялись после поста. Молодежь гуляла с песнями по улицам,а вечером собиралась на посиделки, где пели и играли в «рождественские игры»

Дети, молодежь, иногда взрослые ,одетые в маскарадные костюмы,

колядовали по домам,славили Христа, получая за это деньги или угощение. Ради шутки парни в рождественские дни запирали снаружи дома, стучали под окнами, совершали шалости. Дни с 8 -го по 17 января считались святыми днями. Неизменнным событием Святок считали гадание. Для них выбирали особенные места –баню или комнату со свечой и зеркалом. На Рождество и в Крещенский сочельник «18 января» в Серёгово проходили торжки, на которые приезжали купцы из Усть-Сысольска, Яренска, Сольвычегодска и других городов, а также крестьяне из близлежащих селений.

Праздничный наряд серёговской женщины в 19 веке. Принадлежал Немчиновой Надежде Галактионовне

- Помимо торговли в эти дни проводились праздничные увеселенья, в которых принимали участие местное население и прибывшие гости. Празднование крещения начиналось торжественным богослужением в церкви, а затем все собравшиеся шли на реку Вымь, где была вырублена прорубь в виде креста и иконостас изо льда, на который пришедшие ставили иконы. После молебна и освящения воды люди мыли лицо, руки, принято было уносить с собой, считавшуюся целебной освящённую воду. На крещенской неделе также устраивали игры и ряжение, придумывали различные костюмы.

Неделя до Великого поста называется Масленица. Заранее до праздника изготавливали ледяные горки для катания на салазках. В Серёгово делали две горки: одна между Серёгово и Усольем, вторая в самом Серёгово. Обычно делали дощатый настил и заливали его водой. Всю неделю с горок катались днём дети, а вечером молодые и даже люди постарше. Молодёжь каталась обычно парами: девушка с парнем, а посмотреть на катание с горы собирались почти все жители села.

Распространёнными были и катания на лошадях. В Масленицу в Серёгово приезжали и крестьяне из близлежащих селений Кошек, Часадора и др. Число лошадей в упряжке зависело от достатка. Обычно запрягали одну лошадь, а кто побогаче – пару лошадей. Упряжь, сани украшались разноцветными лентами, лоскутами и платками, а к дугам подвешивались колокольчики. Весело встречали и провожали Масленицу. «Масленицу» возили по селу в пятницу. Нарядно одетая женщина в ярком сарафане, кофте, повязанная красным шёлковым платком с кистями, сидела в санях за столом с закусками. Народ при встрече с «Масленицей» низко ей кланялся. В эти дни было принято печь блины, ходить друг к другу в гости. Проводы масленицы отмечали сожжением её чучела. В воскресение вечером молодёжь, женщины и дети собирались на пригорке. Девушки наряжали чучело «Масленицы», закрепляли его на палке, воткнутой в снег, а затем поджигали. После этого женщины шли в церковь к вечерне, а молодёжь с песнями гуляла по заснеженным улицам села.

Продолжая традиции. Праздник масленицы в школе Серёгово

В воскресный день, за неделю до празднования Пасхи люди праздновали Вербное воскресенье. В этот день все стояли на церковной службе с веточками вербы в руках. Накануне праздника, на Всенощном бдении в субботу, вербы освящались окроплением святой воды после прочтения молитвы. Эту вербу приносили домой и хранили весь год для защиты дома от всякого зла.

Самый главный день церковного года – день Светлого Воскресения Христова, Пасхи Господней. Поэтому к Пасхе готовились особенно тщательно: мыли избы, чистили медную посуду, красили яйца. Пасхальное богослужение проходило ночью. В полночь священник и служители церкви с крестом, Евангелием, иконами и хоругвями, а за ними и прихожане выходили из храма. Под звон колоколов, с зажжёнными свечами в руках совершался крестный ход вокруг храма. После окончания богослужения дома разговлялись крашеными яйцами и пасхой, которую готовили из творога.

На сороковой день после пасхи праздновалось Вознесение Господне. К празднику пекли большие продолговатые пироги, верхняя корка которых выкладывалась поперёк перекладинами. В церкви проходила особая праздничная служба.

Пятидесятый день после Пасхи – День Святой Троицы. В этот день в церкви и в домах полы застилали травой. Под окнами изб, у крыльца, устанавливались свежие срубленные берёзки. К праздничной службе приходили с цветами, с веточками молодой берёзы. Сам праздник проходил шумно: рано утром пекли караваи, созывали гостей, в полдень на лугу водили хороводы, «игрища».

На праздник Вознесение и в Иванов день тоже играли игрища, водили хороводы, пели песни.

Ивановская ярмарка проходила с 24 июня в течение семи дней перед престольным праздником Ивановым днём, а Введентеевская ярмарка начиналась с 18 ноября и предшествовала церковному празднику Введение во храм Пресвятой богородицы. Церкви принадлежали 16 лавок по первой улице, которые во время торжков и ярмарок сдавались в аренду.

Писатель Иван Алексеевич Шергин, уроженец села Серёгово, так описывал серёговскую ярмарку: «Ивановская ярмарка – это для зырянина «праздников праздник», которого он ждёт не дождётся круглый год… на горе среди села «гостиный», около которого стоит невообразимая давка… купцы – устюжане осаждаемых лавок буквально задавлены требованиями зырянок. На выручке навалены горы кусков ситца, сукна, шёлковых, шерстяных тканей, изделия из кожи, металлоизделия и др. товары. Здесь кипит торговая жизнь, тогда как под горой на берегу Выми господствует чисто праздничное настроение». («Северная земля». 1906 год. №138).

В «Петров день» (12 июля) выходили водить хороводы на зелёные улицы, пели всё те же песни что и раньше, но дополнительно к ним исполняли песни «Хмель», «Мак», «Кумушка-кума». После «Петрова дня» хороводы не водили, начинали косить, заготавливать сено, а затем жать хлеба.

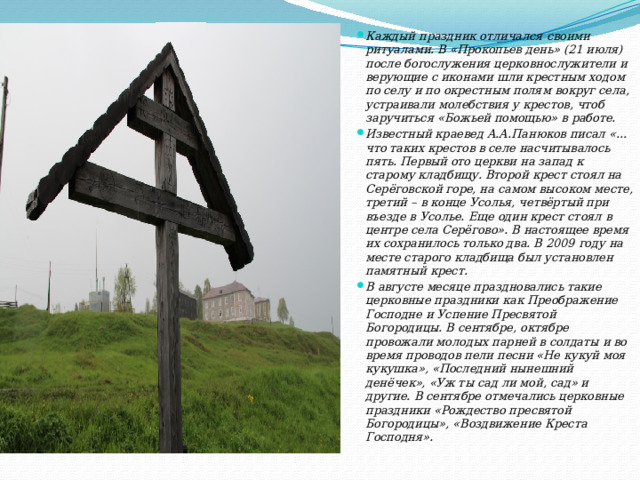

- Каждый праздник отличался своими ритуалами. В «Прокопьев день» (21 июля) после богослужения церковнослужители и верующие с иконами шли крестным ходом по селу и по окрестным полям вокруг села, устраивали молебствия у крестов, чтоб заручиться «Божьей помощью» в работе.

- Известный краевед А.А.Панюков писал «…что таких крестов в селе насчитывалось пять. Первый ото церкви на запад к старому кладбищу. Второй крест стоял на Серёговской горе, на самом высоком месте, третий – в конце Усолья, четвёртый при въезде в Усолье. Еще один крест стоял в центре села Серёгово». В настоящее время их сохранилось только два. В 2009 году на месте старого кладбища был установлен памятный крест.

- В августе месяце праздновались такие церковные праздники как Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы. В сентябре, октябре провожали молодых парней в солдаты и во время проводов пели песни «Не кукуй моя кукушка», «Последний нынешний денёчек», «Уж ты сад ли мой, сад» и другие. В сентябре отмечались церковные праздники «Рождество пресвятой Богородицы», «Воздвижение Креста Господня».

Ну и какой же праздник без угощенья? Рецепт приготовления шаньги «Сереговской»

Эти шаньги обычно готовили к знаменательным датам, праздникам.

Для приготовления сочня брали ржаную муку и замешивали густое тесто на воде с солью (по вкусу). Тесто скатывали в толстый жгут и делили на части. Каждую часть раскатывали до размера блюдца или немного больше. Получался очень тонкий сочень. Особенно тонкими должны быть его края. Эти края аккуратно сворачивали в тонкий рулон. Делали это так: левой рукой придерживали сочень и двигали его, а правой ладонью сворачивали края сочня в рулончик. Делать это нужно быстро и аккуратно.

Сочни обычно готовили с вечера. Утром на эти сочни наливали (намазывали) различные начинки: из творога, крупы, теста дрожжевого.

Начинки готовили так:

Из круп: варили кашу из пшена на молоке. Не очень жидкую и не густую.

Из манной крупы. С вечера замачивали манку в кислом молоке.

Из теста: дрожжевое тесто как на оладьи.

Перед выпечкой смазывали шаньги сметаной, а после выпечки – маслом верх и низ самог о сочня.

Серёговские хороводы

- Село Серёгово всегда славилось своей самобытной культурой и самодеятельностью. В 1957 году сельские артисты побывали в Москве, где с успехом выступили на Всероссийском смотре художественной самодеятельности потребительской кооперации(А.П. Езовских Е.С. Полякова, Е.П.Космортова,С. А.Лещикова Ю.М. Насонов Н.А. Пономарёва, А.А.Шилина и др.)Особенно понравились серёговские хороводы

- Уж я сеяла, сеяла ленок

- Уж я сеяла, сеяла ленок

- Уж я сеяв приговаривала

- Припев :

- Чебытами приколачивала

- Ты удайся,удайся ленок

- Ты удайся мой беленький ленок

- Лён мой лен,белый лен.

- Я посеяла, посеяла ленок

- Я посеяла, приговаривала

- Припев.

- Уж я дергала, дергала ленок

- Уж я, дергав, приговаривала

- Припев

- Уж я пряла то пряла ленок

- Уж я пряла приговаривала

- Припев

- Уж я ткала-то, ткала ленок

- Уж я ткала приговаривала

Эту песню исполняли как игровую ученики Сереговской школы в 40-ые 50-ые годы в большие перемены.

- На семнадцатом году.

-

- На семнадцатом году

- Отдавали молоду

- Ой калина, ой малина

- Отдавали молоду.

- Отдавали молоду

- За седую бороду

- За седую бороду

- Я сказал не пойду.

- Возьму ведра голубы

- Пойду к речке за водой

- Пойду к речке за водой

- Возьму старого с собой

- Возьму старого с собой

- Суну прорубь с головой

- Суну прорубь с головой

- Оставайся черт с тобой

- У меня есть молодой

- Неженатый холостой

- Неженатый, холостой

- Проводи меня домой

![Очень популярен был у серёговцев лирический жанр частушки Как под Кошецкой горой Эх ты, милая моя, Как тебе не стыдно, Полотенце тянется. Не ходил бы [в] тот в конец Через твой горбатый нос Да одна девчонка нравится Серёгово не видно Унеси, леший, на Вычегду Как Серёговска гора Сереговский завод. На сереговском заводе Чем она украшена? Ёлками, берёзками Весь измучился народ Да девками молодками](https://fsd.multiurok.ru/html/2022/11/24/s_637f3b215d490/img17.jpg)

Очень популярен был у серёговцев лирический жанр частушки

Как под Кошецкой горой

Эх ты, милая моя,

Как тебе не стыдно,

Полотенце тянется.

Не ходил бы [в] тот в конец

Через твой горбатый нос

Да одна девчонка нравится

Серёгово не видно

Унеси, леший, на Вычегду

Как Серёговска гора

Сереговский завод.

На сереговском заводе

Чем она украшена?

Ёлками, берёзками

Весь измучился народ

Да девками молодками

Школьный музей «Кристаллы Серёгово»

- Все материалы для создания этой презентации были предоставлены руководителем школьного музея, учителем истории и обществознания ,Литвиненко Ольгой Владимировной

- У истоков создания школьного музея стояли учителя, ветераны педагогического труда, Дьяконова В.Н., Макарова К.И., Павлова А.И. и др.

- 9 мая 1970 г. был открыт обелиск тем, кто погиб в году Гражданской и Великой Отечественной войн. Собрали фотографии участников этих войн и данные о них эти учителя.

- На основе этого материала позже при школе была оформлена Комната боевой и трудовой славы, где были собраны воспоминания ветеранов, письма, фотографии. Велась переписка с родными Н.Ф.Гущина, Героя Советского Союза.

- Создание краеведческого музея было поручено учительнице географии Чумаковой Н.П. Директором школы был Буткин В.А. Наталья Павловна создала поисковую группу, которая занялась сбором материала для музея. В 1974 году один из классов был оборудован под краеведческий музей. Учителя и учащиеся школы провели большую работу по подготовке к 400-летию села Серегово.

- В 1984 году в связи с ремонтом школы все экспозиции музея были вынесены в подсобное помещение и никто им не занимался.

- В 1991 году в школе вновь оживилась работа по краеведению и были восстановлены стенды по истории села, сользавода, курорта и колхоза. На данный момент в музее оформлены экспозиции (300), вещи и предметы (150), иллюстрирующие историю села Серегово, сользавода, курорта., стенды о старожилах села, собран богатый материал об истории школы.

- Ведутся тематические часы в музее для отдыхающих курорта с.Серёгово.

Благодарим за внимание

Источники:

1.Сажина р.А.Кристаллы Серёгово:научно-популярные очерки/автор Р.А.Сажина -148с.:ил.,4с.цв.вкл

2. folklore.elpub.ru ›jour /article/ viewFile /48/47

3.фотоматериалы и документы школьного музея

Электронная поста для контакта: о[email protected]

![Очень популярен был у серёговцев лирический жанр частушки Как под Кошецкой горой Эх ты, милая моя, Как тебе не стыдно, Полотенце тянется. Не ходил бы [в] тот в конец Через твой горбатый нос Да одна девчонка нравится Серёгово не видно Унеси, леший, на Вычегду Как Серёговска гора Сереговский завод. На сереговском заводе Чем она украшена? Ёлками, берёзками Весь измучился народ Да девками молодками](https://fsd.multiurok.ru/html/2022/11/24/s_637f3b215d490/img17.jpg)