Масленица

Ш И Р О К А Я

Ой, да Масленица

На двор въезжает!

Широкая на двор

въезжает.

Ой, да Масленица,

Широкая, погости

недельку, недельку!

Конец зимы. Дни становятся длинными и светлыми, небо — голубым, а солнце — ярким. В это время на Руси устраивались народные гулянья. Назывался этот праздник — Масленица.

Веселый и разгульный, длился он целую неделю: ярмарки, уличные игры, выступления ряженых, пляски, песни. В народе недаром его величали широкой Масленицей.

Главное угощение праздника — это блины, древний языческий символ возврата к людям солнца и тепла.

Народ предается масленичным удовольствиям, катаниям с гор на санках, кулачным потехам. Ребятишки, приготавливая к Масленице ледяные горы, поливая их водой, приговаривают: «Душа ли ты, моя Масленица, перепелиные косточки, бумажное твое тельце, сахарные твои уста, сладкая твоя речь! Приезжай ко мне в гости на широкий двор, на горах покататься, в блинах поваляться, сердцем потешиться.

Во всю Масленицу пекут блины, оладьи. От этого и произошла поговорка: «Не житье, а масленица». Что же самое главное в Масленице? Ну, конечно, блины! Без них нет и Масленицы. Хозяйки пекли блины каждый день из гречневой или пшеничной муки .

Главная участница Масленицы — большая соломенная кукла по имени Масленица. Ее наряжали в платье, наголову повязывали платок, а ноги обували в лапти. Куклу усаживали на сани и везли в гору с песнями. А рядом с санями скакали вприпрыжку, бежали, дразнились, выкрикивали шутки ряженые.

День первый

понедельник

Встреча Масленицы

Ой, да Масленица на двор въезжает!

Широкая на двор въезжает.

Ой, да Масленица, широкая, погости недельку,

недельку!

Вот такие песни распевали девушки, парни. Брали соломенное чучело – Масленицу – и ходили с ним по деревне.

Степенный народ встречу Масленицы начинал с посещения родных. К первому дню Масленицы сооружались общественные горки, качели, балаганы для скоморохов, столы со сладкими явствами – народ торговый собирал дань с праздности: здесь копейка ставилась ребром – небогато, да торовато, гулливо.

Дети устраивали снежные горки, катались до упаду, а ещё ходили по домам ватагою и кричали: «Подайте на Масленицу, на Великий пост редьки хвост!» кричали до тех пор, пока хозяева не выносили им всякое старое тряпьё. Насобирают ребята всякой всячины и вывозят всё это за деревню на место высокое, хворосту натаскают и костёр разжигают. Такой костёр называли «масленкой». Дети вокруг костра пляшут, приговаривая: «Гори, наша Масленка, до самого Петрова дня!» Или ещё: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Искры летят, колокольчики звенят!»

Понедельник — встреча. Делали куклу — Масленицу, наряжали ее, усаживали в сани и везли на горку. Встречали ее песнями. Первыми были дети. Начиная с этого дня, дети каждый день катались с гор.

День второй

вторник

Заигрышный

На Заигрыши с утра приглашали девицы и молодцы покататься на санках, поесть блины. В этот день начинались игрища и потехи: устраивались девичьи качели, поездки на лошадях, воздвигались снежные горки.

Самое любимое дело на Масленицу – корежках-досках, залитых водой и замороженных на холоде. Корежки заменяли санки, салазки. Для катания на корежках выстраивали на крутом берегу катушку из толстых бревен и жердей. У такой катуши «бег» («разбег») был до 300 метров, чтобы дух при катании захватывало. Катушка уходила далеко по реке, вдоль неё с обеих сторон валки из снега делали, этакий, большой желоб. Катались дети и взрослые на обычных санках, чунках (санки со стульчиком)на козликах или коньках, или трублях (санки с перильцами и рулём - конёк на дощечке, чтобы управлять можно было). Малыши катались на ледянках (лодейках) – это небольшая дощечка, впереди заостренная и выдолбленная вроде корытца. Снизу её навозом намажут да водой обольют и на мороз на ночь выставят. Получаются саночки юркие и лёгкие. Но для таких саночек надо было делать чуны – тряпочные пижамы, у которых подошвы также обливались водой и замораживались. А ещё дети катались на снопах соломы и на старых телячьих шкурах целыми экипажами, компаниями. Особой забавой было кататься на санном поезде. Сцепят ребята верёвками десяток саней веренице или просто зацепятся руками друг за друга и – вперёд по ледяной катушке. Тут тоже нужно было смелость проявить.

В народе говорили: кто дальше всех с горки скатится, у того в доме лён будет длинный, и масло хорошо будет сбиваться. Вот ребята и старались.

Вторник — заигрыш. Дети и взрослые ходили от дома к дому, поздравляли с Масленицей и выпрашивали блины. Все ходили друг к другу в гости, пели песни, шутили. В этот день начинались игрища и потехи, устраивались девичьи качели, поездки на лошадях.

День третий

среда

Лакомка. Сладкоежка.

В этот день люди лакомились блинами и другими масленичными яствами. Именно русские блины были символом этого праздника. Блины пеклись с бесконечным разнообразием: пшеничные, ячневые, овсяные, гречневые, из пресного и кислого теста. Вот как о блинах народ говаривал:

Блин не клин, брюха не расколет.

Первый блин да комом.

Не подбивай клин под овсян блин:

пожарится, и сам свалится.

Как собаке блин – только раз глотнуть.

Кому чин, кому блин, а кому и клин.

Врёт, что блины печёт – только шипит.

От лени губы блином обвисли.

Тот же блин, да подмазан.

-Тётушка Варвара,

меня матушка послала:

дай сковороды сковородничка,

мучки да подмазочки.

Вода в печи, хочет блины печи.

Где блины, тут и мы.

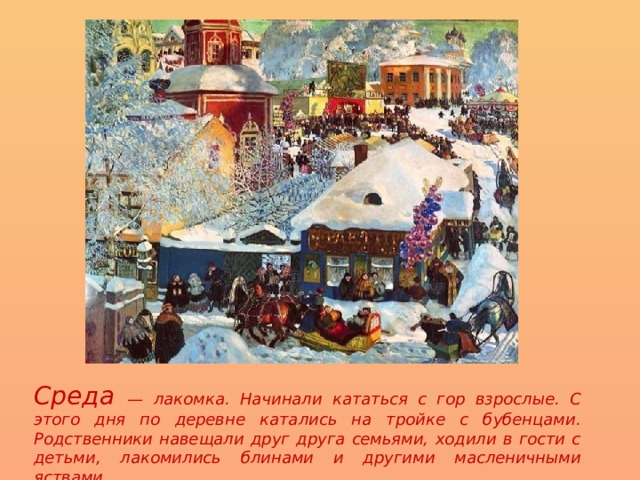

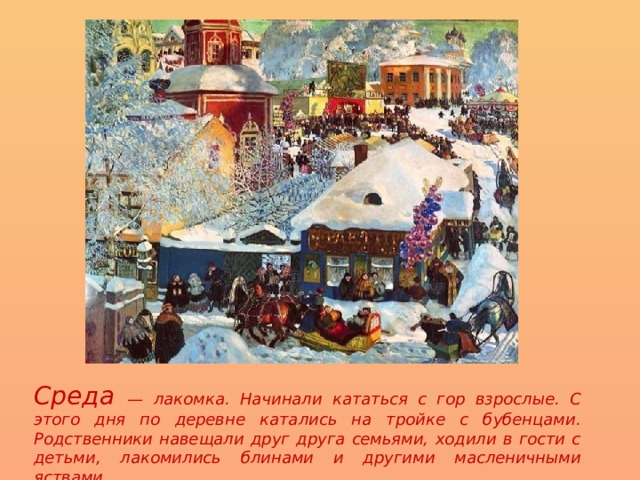

Среда — лакомка. Начинали кататься с гор взрослые. С этого дня по деревне катались на тройке с бубенцами. Родственники навещали друг друга семьями, ходили в гости с детьми, лакомились блинами и другими масленичными яствами.

День четвертый

четверг

Разгул. Перелом.

Ещё её называли «широкий четверг» или «разгуляй-четверг». На этот день приходилась сере-дина масленой гульбы.В этот день гуляли с утра до вечера, плясали, водили хороводы, пели частушки.

Широкая Масленица,

Мы тобою хвалимся,

На горах катаемся,

Блинами объедаемся!

Масленица, Масленица,

Блинами попеканщица,

Приходи раненько,

Встретим хорошенько –

Сыром, маслом и блином

И румяным пирогом.

Масленица – блиноеда

Накормила до обеда.

И сама – за плетень,

На весь день, на весь день.

Полизала сыр и масло,

А сама потом погасла.

Возрождение солнечных дней славили на деревне так: на угорье, за деревней втыкали длин-ную жердь с привязанными на голые ветки тряпками. С этого времени к нему приносили крестьяне – кто худую соломку, вытрясенную из матраса, на котором лежал больной, кто сношенные лапти. Приносили и прохудившиеся туеса, солому, которой стирали пот с отелившейся коровы.

Четверг — широкий, разгуляй-четверток. В этот день было больше всего развлечений. Устраивали конские бега, кулачные бои и борьбу. Строили снежный городок и брали его боем. Катались на конях по деревне. Съезжали с гор на санях, лыжах. Ряженые веселили народ. Все угощались блинами. Гуляли с утра до вечера, плясали, водили хороводы, пели частушки .

День пятый

пятница

Тещины вечерки.

Гостевой день.

Говаривали: «Хоть тёщины блинчики сладки, да тёщ угощают на Масленую зятьки».

На тёщины вечёрки зятья угощают своих тёщ блинами. Приглашения бывают почётные, со всею роднёю к обеду, или запросто на один ужин. В старину зять обязан был с вечера лично приглашать тёщу, а потом утром присылал нарядных зватых. Чем больше бывало зватых, тем тёще более оказывалось почестей.

А девушки в полдень выносили блины в миске на голове. Они шли к катливой горке. И тот парень, которому девушка люба была, торопился отведать блинка, спознать: добрая ли хозяйка из неё выйдет? Ведь она у печи этим утром выстояла, блины творила.

На «лакомки» тёщи приглашали своих зятьёв к блинам, а для забавы любимого зятя сзывали всех своих родных. Насмешливый народ русский оставил несколько песен о заботливости тёщи при угощении зятя. Эти песни вечерком поют холостые.

Пятница — тещины вечерки. На тещины вечерки зятья угощали своих тещ блинами. А девушки в полдень выносили блины в миске на голове и шли к горке. Тот парень, которому девушка понравилась, торопился отведать блинка, чтобы узнать: добрая ли хозяйка из нее выйдет.

День шестой

суббота

Золовкины посиделки.

На заловкины посиделки молодая невестка приглашала своих родных к себе. Если золовки были ещё в девушках, тогда невестка сзывала старых своих подруг-девиц; если они были выданы замуж, тогда она приглашала родню замужнюю и со всем поездом развозила гостей по заловкам. Новобрачная невестка обязана была дарить своих золовок подарками, и что уж говорить, мир да лад не всегда царил между бабами. Сказывали: «На языке у бабы – мёд, а что под языком – и сам чёрт не разберёт». Масленица была, как бы предлогом сойтись, посудачить о том, о другом.

В субботу так же объявлялась родительская. Поминание родителей, хоронение зимы – эти обряды заповедны нам с языческих времён. Когда приходили с кладбищ, то блинами от родительской закармливали и скот: «Чтоб скотина велась – не переводилась!»

Суббота —посиделки. В этот день молодожены приглашали к себе в гости родных и потчевали их угощением. Велись разговоры о житье-бытье, мирились, если до этого в ссоре находились.

День седьмой

воскресенье

Прощальный день. День прощания, проводы, целовник.

Масленица уже постарела. Напоследок отмечались её проводы. В этот день с утра у детей забота – снеговую бабу слепить, в санки усадить да с обледенелой горы скатить.

Прощай, Масленица!

Прощай, голубушка!

Пересмешница!

Прощай, Дунюшка!

Кумовья ходят, ездят друг к другу одаривать подарками.

В этот день на Руси все от мала до велика просили друг у друга прощения: «Прости, сыми с меня вину!» или «Прости, если что неладного между нами вышло», «Прости меня, пожалуйста, если в чём виноват», «Прости меня грешного, на Великий пост!»

За вины свои, за досады накануне чистого понедельника друг у друга наши предки с открытой душой просили прощения и молили позабыть обиды, утворить лад между собой и не держать на памяти зло. Родные обязательно приходят в этот день к старшему в роде, обычно вечером. Прощание заключалось поцелуем и низким поклоном. Прощание между домашними бывало после ужина, перед сном. Здесь дети кланялись в ноги своим родителям и просили прощения за все огорчения, им доставленные.

В этот день до самого вечера на санках с гор катались, блинами объедались. Мол, и льны-то будут долгими, крепкими, и дня-то горе никогда уже не окарнает – за долгое катание с масленичных гор.

Ввечеру сжигали Масленицу. Сначала чучело Масленицы окружали почётом, а затем выносили за околицу и сжигали. Так исстари весело, карнавально, с выдумкой, с обильным угощением и всепрощением провожал народ зиму, встречал весну, словно желал отгуляться на весь Великий пост.

Воскресенье — прощенный день. Это были проводы Масленицы. В поле раскладывали костер из соломы и сжигали куклу с песнями. Пепел разбрасывали пополю, чтобы наследующий год собрать богатый урожай. В прощенное воскресенье ходили друг к другу мириться и просили прощения, если обидели раньше. Говорили: «Прости меня, пожалуйста». «Бог тебя простит», — отвечали на это. Потом целовались и не вспоминали об обидах. Но если даже не было ссор и обид, все равно говорили: «Прости меня». Даже когда встречали незнакомого человека, просили у него прощения. Так заканчивалась Масленица.

Прощай,

Масленица!