Козловский филиал МОУ МСОШ №1

г. Михайлов Рязанская область.

Секреты слова.

Сборник упражнений.

Автор – составитель Бондаренко Ольга Эдуардовна

Содержание

Значение работы над морфемным составом слова……………. 2

Упражнения для наблюдения над «родством» слов со стороны их смысла и состава…………………………………………………… 5

Корень……………………………………………………………….. 9

Приставка ………………………………………………………….. 16

Упражнения для отработки навыка морфемного анализа…. 24

Сказки про словообразование……………………………………. 28

В практике речевого общения широко известен такой факт: взрослые смысл неизвестного слова часто стремятся раскрыть на основе членения его на морфемы и установления семантической связи с известными однокоренными словами. «Тенденция самостоятельно раскрывать значение неизвестных слов путём расчленения их на морфемы является очень мощной и постоянно действующей. С её помощью легко усваиваются многие слова литературного языка во время обучения в школе», - пишет А.Н.Гвоздев. Так почему бы и детей не вовлечь в эту увлекательную игру?

Значение работы над морфемным составом слова.

Школьники овладевают одним из ведущих способов раскрытия лексического значения слов.

Даже элементарные знания об образовании слов очень важны для понимания учащимися основного источника для пополнения нашего языка новыми словами, которые создаются из уже существующих в языке морфем по моделям, которые исторически сложились и закрепились в системе русского словообразования.

Осуществление словообразовательного анализа создаёт хорошую базу для совершенствования аналитико-синтетической деятельности учащихся Осознание роли морфем в слове, а также семантического значения приставок и суффиксов содействует формированию у школьников точности речи.

Изучение морфемного состава слова имеет большое значение для формирования орфографического навыка. Вызвано это тем, что ведущим принципом русского правописания является морфемный и формирование навыков правописания корня, приставок, суффиксов, окончаний, развивает орфографическую зоркость и самоконтроль.

Итак, морфемика проходит практически через все предметы начальной школы, носит метапредметный характер и создаёт условия для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному образованию, обеспечение успешного освоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.

В результате изучения темы «Морфемика» у учащихся развиваются следующие универсальные умения и навыки:

орфографический навык;

раскрытие лексического значения слова;

постановка и формулирование проблемы;

работа по алгоритму деятельности;

анализ и синтез;

символическое моделирование;

классификация;

постановка логической цепи рассуждения;

доказательство.

Упражнения для наблюдения

над «родством» слов со стороны их смысла и состава.

В русском языке многие слова представляют собой мотивированные названия предметов. От выяснения вопроса, почему предмет так называется, можно постепенно перейти к выяснению соотносимости одного слова с другим. Например, почему помещение, в котором находятся коровы, называется коровником? Почему один листок назван берёзовым, а другой – дубовым? При выяснении мотива названия или признака предмета учащиеся подводятся к установлению общности слов по смыслу. Ответ на вопрос: «Почему так называется?» по своей сути тесно связан с ответами на вопросы: «Почему слова являются родственными?», «Как от одного слова образовалось другое?» Эта форма подготовки к пониманию соотносимости однокоренных слов является наиболее доступной и интересной для малышей.

Приведу примеры упражнений, которые способствуют развитию умения наблюдать явления языка, сравнивать их, делать выводы, а главное учат распознавать близкие по значению слова.

Расскажите, что вы положите или нальёте в следующую посуду: супница (суп), салатница (салат), хлебница (хлеб), сахарница (сахар), конфетница (конфеты), сухарница (сухари).

Путаница.

Во что вы положите такие «продукты»: картину (в картинницу), носки (в носочницу), камни (в каменницу), лодку (в лодочницу), корзину (в корзинницу).

Кто там живёт.

Коровник – (коровы), свинарник – ( свиньи), конюшня – (кони), скворечник – (скворцы), курятник – (куры), крольчатник – (кролики), овчарня – (овцы).

Назови родителей.

Волчонок – ( волк, волчиха), зайчонок – (заяц, зайчиха). Оленёнок, лисёнок, бобрёнок, лосёнок.

Путаница.

Воронята у ворон,

У слонов – слонята.

А у наших макарон

Есть макоронята.

У карандашей – (карандашата), у стола – (столята), у чайника – (чайнята), у игры – (игрята), у куста – (кустята).

Назови детей.

Мышь, белка, лягушка, лев, слон.

Путаница.

Как зовут ребёнка у: шкафа — (шкафёнок), книги – (книжонок), лист –

( листёнок), дом – (домёнок), капуста – (капустёнок).

Помоги детям найти своих родителей:

Лисёнок коза

Пыжик тюлениха

Козлёнок лиса

Слонёнок белка

Белёк тигрица

Бельчонок олениха

Тигрёнок слон

Чьих мам было трудно найти? Почему?

Найди не соответствующую другим пару:

Коза-козёл, лиса-лис, слониха-слон, ослица-осёл, гусеница-гусь, волчица-волк.

Закончи предложения.

Садовник ухаживает за….(садом).

Охотой занимается… (охотник).

Лес охраняет… (лесник).

Печник делает….(печи).

Доскажи словечко.

Помогите мне прочитать стихотворение. Подсказка, в словах, которые говорите вы, должно прятаться слово «дом» /«снег»/.

Жил да был весёлый гном.

Он в лесу построил (дом).

Рядом жил поменьше гномик,

Под кустом он сделал (домик).

Самый маленький гномишко

Под кустом сложил (домишко)

Старый мудрый гном-гномище

Выстроил большой (домище)

А за печкой, за трубой

Жил у гнома (домовой).

Очень строгий, деловитый,

Аккуратный, (домовитый).

Тихо, тихо, как во сне,

Падает на землю (снег).

С неба вниз скользят пушинки –

Серебристые (снежинки).

Вот веселье для ребят –

Всё сильнее (снегопад).

Все бегут вперегонки,

Все хотят играть в (снежки).

Словно в белый пуховик

Нарядился (снеговик).

Рядом – чудная фигурка –

Это девочка – (Снегурка).

На рябине-то, смотри,

С красной грудкой (снегири).

Прочитайте полученные слова, объясните их значение.

Большой – маленький.

Дом – (домик), стена – (стеночка), окно — (окошечко), крыльцо – (крылечко), кирпичи – (кирпичики).

Шкаф, кресло, диван, стол, стул, ковёр.

Увеличительное стекло.

Рука –( ручища), нога –(ножища), рот –( ртище), зуб –(зубище), волосы – (волосища), усы – (усища).

Назови ласково.

Кот – (котик), собака – (собачка), корова – (коровка), овца – (овечка), свинья – (свинка).

Мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка.

Рука, нога, спина, глаз, нос, рот, лоб, щека, волосы.

Машина, самосвал, грузовик, автобус, паровоз, самолёт.

Какой дом?

Дом из дерева (какой?) – (деревянный), из кирпича – (кирпичный), из глины – (глиняный), из камня – (каменный), из стекла – (стеклянный), изо льда – (ледяной), из снега – (снежный), из бумаги – (бумажный), из картона– (картонный).

Какие рыбки.

Рыбы, живущие в море – (морские), в реке – (речные), в озере – (озёрные), в пруду – (прудовые), в аквариуме – (аквариумные).

Из чего сделана одежда.

Кожаная одежда – (из кожи), шерстяная – (из шерсти), ситцевая – (из ситца), бархатная – (из бархата), драповая – (из драпа), льняная – (изо льна).

Какая обувь.

Обувь из кожи – (кожаная обувь), из резины – (резиновая), из меха – (меховая), из замши – (замшевая).

Измените по образцу:

Варенье из малины – (малиновое варенье). Стол из дерева – (деревянный стол). Кофта из шерсти – (шерстяная кофта). Кольцо из золота – (золотое кольцо).

Одним словом.

Замените одним словом мои фразы.

Лёд идёт по реке – это (ледоход).

Первый цветок – это (первоцвет).

Цветок, растущий из-под снега, -- это (подснежник).

Почему их так назвали?

Подснежник, колокольчик, подорожник, звездчатка, подберёзовик, подосиновик.

Почему улицам дали такие названия.

Озёрная (потому, что она рядом с озером), Парковая, Школьная, Цветочная, Тенистая, Заречная, Зелёная.

Корень.

Не всем удаётся правильно выделить корень и понять его смысл. Многие школьники вместо корня вырывают из слова случайные кусочки, соединяя с корнем приставку, суффикс. А ведь орфографический навык напрямую зависит от умения правильно выделить данную морфему и распознать её смысловое значение. Именно его порой упускают дети, когда подбирают проверочные слова. За годы работы мне неоднократно приходилось встречать в работах учеников слова далина (проверочное слово даль), слепаться (проверочное слово лепка), весит (на дереве) (проверочное слово вес).

Выпишите из стихотворения родственные слова:

Снежная сказка.

Проплясали по снегам У заснеженной реки

Снежные метели. В снежном переулке

Снегири снеговикам Звонко носятся снежки,

Песню просвистели. Режут снег снегурки.

Вода.

Дождик льёт – кругом вода. Протекает небосвод –

Мокнут столб и провода. На земле водоворот.

От бегущих быстрых вод А по лужам у ворот

Задрожал водопровод. Дети водят хоровод.

Чай.

Чай из листиков нарезан, Человеку чай полезен –

Снятых с чайного куста. Чайник в доме неспроста.

Найди в пословицах однокоренные слова.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Маленькое дело лучше большого безделья. На каждую загадку есть своя отгадка.

Найди лишнее слово:

Желток, железо, жёлтый.

Часовщик, час, часть.

Печурка, печать, печка.

Лес, лестница, лесничий.

Честный, чесночный, чеснок.

Седло, седловина, седина.

Смешной, смешать, смешить.

Дивный, удивлённый, диванный.

Левый, лев, налево.

Водичка, водитель, водяной.

Сорняк, сорвал, соринка.

Борьба, борец, бороться, воевать.

Враг, противник, вражеский, вражда.

Жаркое, жаровня, раскалённый.

Сосна, дерево, деревянный.

Учить, изучать, зубрить.

Ветер, вихрь, безветренный.

Весельчак, весёлый, радостный, веселье.

Ты кто?

Я гусь, это моя жена гусыня. А это наши дети гусята. А ты кто?

А я ваша тётка – гусеница!

Согласны ли вы с этим?

Не ошибись!

Найди в примерах родственные слова. (Осторожно, здесь есть ловушка).

1. Проблесковый маяк мигнул и погас. Белые ночи полны бесцветного блеска. (К. Паустовский) 2. Когда белый снег выпадет и ровным слоем ляжет, это называется пороша, потому что снег, как белый порошок, всё поле покрыл. (С. Образцов) 3. Кристофер Робин рассказал Винни-Пуху о том, как в старину посвящали рыцарей. И вдруг Винни-Пух спросил: «А это больно, когда тебя посвищут?»

Найди корень.

Догадайтесь, какой корень пропущен в каждом ряду.

----ное сосуществование, по----ить/ся/, при----ение, пере----ие.

-----ветливый человек, -----ственные возгласы. ----ствовать хорошее начинание, передавать кому-либо ----.

Кто больше придумает слов с заданным корнем?

Например: -цвет-, -вод-, -дом- и т.д.

Подберите и напишите однокоренные слова с корнем:

-вар-

Фрукты и ягоды сваренные в сиропе:

Мастер по приготовлению пищи:

Помощник повара:

Большая ложка для разливания супа:

-вод-

Сказочное существо, живущее в воде:

Работник водного транспорта:

Люди, работающие под водой:

Растения, живущие в воде:

Сооружение для отлива или стока воды:

Одним словом.

Замени словосочетание одним словом. Выдели корень.

Сделать подарок – подарить.

Быть гостем –

Найти решение –

Положить соль –

Найти решение –

Допиши слова.

Допиши слова так, чтобы они получились однокоренными.

|

|

|

| И |

|

|

|

|

| Н | Я |

|

|

|

|

|

| Н | А | Я |

|

|

|

| Н | И | К |

|

|

|

| Н | И | Ц | А |

(Светило, светить, Светлана. Лыжи, лыжня, лыжная, лыжник, лыжница.)

Ошибки художника.

Художник-иностранец решил проиллюстрировать некоторые русские слова. Объясните, в чём он ошибся.

Найдите слова, сходные по звучанию. Подберите к ним проверочные слова.

1.Вокруг деревни раскинулись леса. Лиса живёт в норе. 2.Волосы у отца уже начали седеть. Хорошо вечером сидеть у костра. 3.Птичка вила гнездо. Дорожка вела к озеру. 4.Кот слизал сметану. Мальчик слезал с дерева.

Вставьте пропущенные буквы.

Пол…скать щенка, пол…скать бельё, зак…литься на солнце, раск…лоть дрова, отв…рить картофель, отв…рить дверь, пос…деть на скамейке, пос…деть к старости, зап…вать лекарство.

Шарик рану зал…зал, с костью в будку зал…зал. Я ружьишко зар…дил и морковку прор…дил, в огороде ув…дал, как кустарник ув…дал. Грязной тряпкой окна тру…, бесполезный это тру…. Кот под снегом пос…дел и мгновенно пс…дел.

Мама простыни стирала

И на речке пол…скала.

К дочке кошка подбежала,

Дочка кошку пол…скала.

Гири брат мой поднимает,

Свою силу разв…вает.

А на крыше мой флажок

Разв…вает ветерок.

К старости наш дедушка

Очень пос…дел.

Он в саду на брёвнышке

Сел и пос…дел.

Выберите проверочное слово.

Уд…вительный (диво, дева), м..нять (замена, мина), л..пить (лепка, липко), подч…щать (чисто, честь), л..нивый (лень, линька), м…стерить (мастер, мост).

Исправьте ошибки. Докажите, что вы правы.

Мальчик полоскал собаку. Огромные волы швыряли нашу лодку из стороны в сторону. Все спустились с горы, а Витя всё слизал. Мама отварила дверь.

(Можно предложить другое задание: нарисуйте картинки, которые вы представили, читая предложения).

«Словесный мяч».

Учитель «бросает» слово, ученик отвечает проверочным. Если проверочное слово названо неправильно, «мяч» возвращается назад. Ученики и учитель могут поменяться местами: дети «бросают» проверяемое слово, а учитель – проверочное. Конечно, в этом случае, чтобы сконцентрировать внимание детей, большинство ответов должны быть ошибочными.

Вставь пропущенную букву.

Пыл…сос, лед…кол, стал…вар, пеш…ход, сенок…силка, масл…завод, тел…передача, земл…черпалка, сам…вар, птиц…лов, тепл…воз, сад…вод, мыш…ловка, дров…руб, камн…дробилка, дом…хозяйка.

Выпиши сложные слова.

Прохожий, пешеход, грузовик, самосвал, грузоподъёмник, погрузка, земляника, землемер, землянка, подъехал, подъёмный, огнетушитель, переезд, путешествие, самовар, вертолёт.

Что общего?

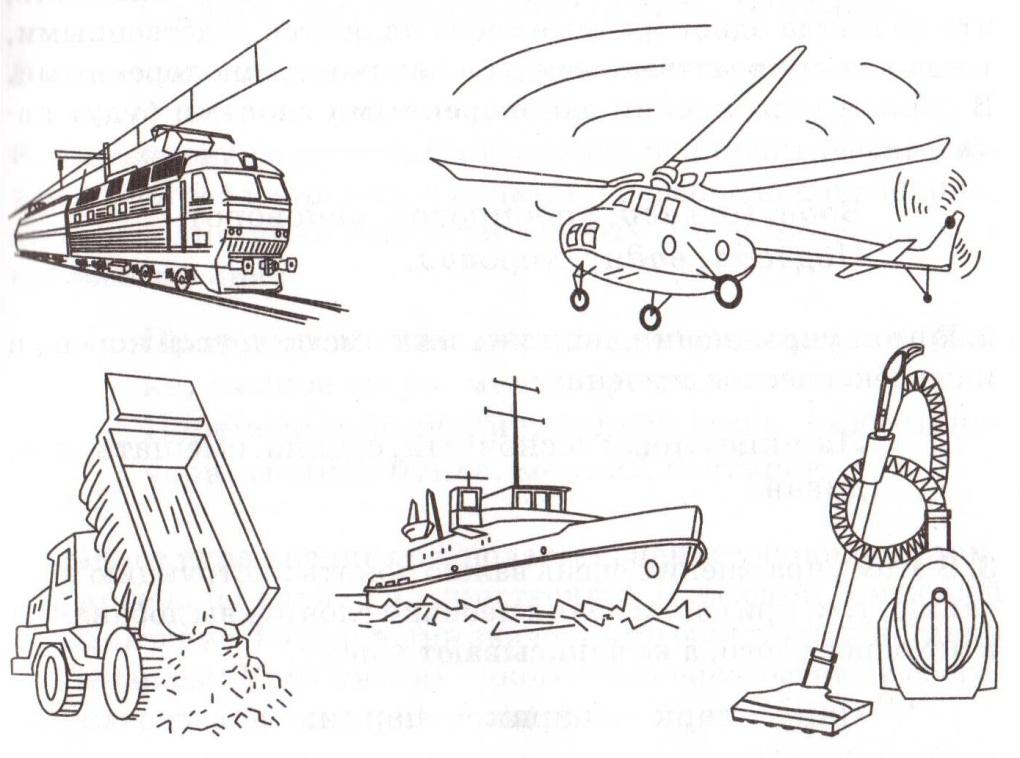

Запишите названия предметов, изображённых на картинках. Выделите в словах корни.

Найди пару.

Соедини слова из левого и правого столбика. В новых словах выдели корни.

Лед вод

Мясо провод

Поле ферма

Птица ход

Гром рубка

Дом комбинат

Везде провод

Сено хозяйка

Мясо ход

Тепло косилка

Приставка.

В русском языке для глагола самые большие возможности предоставляет образование слов с помощью приставок. Именно они создают особую выразительность глаголов, указывают на степень интенсивности действия, на разнообразные оттенки его проявления, придают порой словам разговорную окраску.

Отгадалки.

1. Я буду называть приставки, а вы должны догадаться, что нужно сделать.

- Представьте, что вы сидите перед телевизором. Я вам скажу: «В!» что вы сделаете? /Включим телевизор./

- А если я скажу: «Пере!»? /Переключим на другую программу./

- А если я скажу: «Вы!»? /Выключим./

- Хорошо! Вы сидите за партами, а я стою у доски. Я говорю: «Подо!» Что вы должны сделать? /Подойти./

- Я говорю: «Ото!» /Отойти./

- «Вы!» /Выйти./

- «За!» /Зайти./

- «Пере!» /Перейти/

Какой вывод можно сделать из этой игры? /Каждая приставка несёт свой смысл./

2. В этой игре будут участвовать два весёлых человечка и морфемы. Во-первых, корень –ш-, который обозначает движение. Во-вторых, суффикс –л, в глаголах он обозначает прошедшее время. В-третьих, окончание –и. А в-четвёртых, разные приставки. Опишите действия весёлых человечков, добавляя к слову «шли» приставки.

/Человечки вышли из дома и пошли по дорожке. Они перешли по мостику через речку и подошли к огромной луже. Человечки лужу обошли и быстро дошли до дома своего друга, а затем вошли в дом. /

Как видите, приставки помогли из одного слова шли сделать целый дорожный рассказ.

В начальной школе знакомству с приставками не уделяется достаточно внимания, навык нахождения данной морфемы в словах отрабатывается не отрабатывается в полной мере. Как следствие – орфографические ошибки (часто ученики считают приставку частью корня и пытаются проверить, тем более, что встречаются одинаковые сочетания букв, например, «собрат» - «сосна».) Именно понимание, что все морфемы – носители смысла, поможет ученику сориентироваться в трудной ситуации.

Значение приставок.

Запишите по три прилагательных с приставками, обозначающие следующие значения в словах:

Без- (бес-) – отсутствие чего-либо.

При- - вблизи предмета.

До- - предшествующее время.

За- - по другую сторону предмета.

Допиши приставки.

1. Вставьте подходящие по смыслу приставки. Обоснуйте свой выбор.

Вот …тянулась …прятала ключ

Лениво улитка, И …правилась спать

Вот …ворила В самую круглую

Улитка калитку, В мире кровать.

2. Образуйте и запишите однокоренные слова.

3. Допишите пары приставок так, чтобы значение слова стало противоположным по смыслу.

…ходить, …цвести, …лить, …бежать, …бить, …гадать, …ехать.

Выделите приставки в словах.

Ворваться, воевать, ворох, вогнать; добраться, доверить, домашний, доброта; озабоченный, оловянный, одеревенеть; предвидеть, предсказать, предмет; заработок, зарево; подписать, порох, подправить; сотрудник, соловей, соединение; поездка, полоса, полеводство, полено.

Свистнул, сгорел, надеялся, надписал, предводитель, предмет, избежать, приложить, смотреть, рассмотреть, смешить, сглазить.

Подорожник, подоконник, подушка, подарок, подождать, подобрать, подогреть, пододеяльник, подозрение, подоить.

Прекрасный, премия, пригород, призовой, присказка, приход, принцесса, прелесть.

Найдите в словах «спрятавшиеся» приставки.

Землетрясение, громоотвод, пятилетка, водопроводчик, путешественник, деревообделочный комбинат, мясоперерабатывающий завод, сногсшибательная новость.

Выделите приставки в словах, посчитайте, сколько их.

1) готовить, подготовить, переподготовить; 2) дать, подать, преподать; 3) остановить, приостановить; 4) прошло, позапрошлый; 5) носить, износить, произносить, непроизносимый; 6) водить, изводить, производить, непроизводительный.

Найди приставки.

Найди в предложении слова с приставками. Выдели в них корень и приставку.

Заяц разглядывал Бемби, ставя торчком то одно ухо, то другое, порой вскидывая их одновременно, порой бессильно роняя.

Вызванный волшебством Гингемы ураган донёсся до Канзаса и с каждой минутой приближался к домику Джона. Вдали, у горизонта, сгущались тучи, поблёскивали молнии.

Элли подбежала к двери, распахнула её и вскрикнула от удивления. Вокруг находилась зелёная лужайка.

Разные приставки пишутся по разным правилам. В зависимости от этого они делятся на три группы. И, хотя в начальной школе мы не изучаем подробно правописание приставок, есть смысл познакомить учеников с этими группами.

К первой группе относятся приставки, которые всегда пишутся одинаково, независимо от их произношения. Например, в словах оттепель, отточка, отдача пишем приставку от-, хотя во втором слове ясно слышим [ат-], а в третьем [ад-]. Первая группа самая большая.

Ко второй группе относятся приставки, которые в одних словах пишутся с буквой з, а в других с буквой с. Разбавить, но расправить, рассорить, но раззадорить. Правописание этих приставок требует повышенного внимания.

К третьей группе относятся только две приставки пре- и при-. Эта группа самая маленькая, но самая трудная.

Раз все приставки первой группы пишутся одинаково, то и секрет их правильного письма несложен, их надо выучить и просто узнавать в словах.

Выпишите слова, в которых есть приставки первой группы.

Свистнул, сгорел, надписал, надеялся, предмет, предводитель, избежать, сбежать, приложить, проложить, смотреть, рассмотреть, сглазить, поглазеть.

Выпишите слова с «ошибкоопасными» приставками.

Вложить, предвидеть, всунуть подтягивать, уехать, отбросить, надбавить, надписать, спрыснуть, сжалиться.

Надбавить, сгустить, отбросить, подметать, выехать, налить, забросить, обсуждать, проехать.

Добавляя к каждому отрезку приставки первой группы, образуйте как можно больше слов:

….делать, ….вергнуть, ….ставить, ….твердить, ….дать, ….жимать, …..делить.

Вставьте в следующие слова пропущенную букву з или с:

…..гущённое молоко, прекрасное ….доровье, ….берегательная касса, ….дание кинотеатра, ….дешние жители, ….горбленный человек, ….бритая голова.

По сравнению с приставками первой группы приставки второй группы «подлаживаются» к соседним буквам. Вопреки главному правилу приставки на з, с в слабой позиции пишутся так, как слышатся. Запомнить это правило поможет стихотворение:

Живут на свете, людям помогая,

Приставки воз-, из-, через-, раз- и без-.

Но звук глухой согласный их встречает,

И мы их пишем только с буквой с.

Глухие звуки – это непоседы,

Они спокойно не желают жить,

Они мечтают звонкого соседа

Во что бы то ни стало оглушить.

Выпишите слова, в которых есть приставки второй группы:

Вспахать, спихивать, здоровье, спешить, разведка, преследовать, рассматривать, искра, черезмерный, бессмертник, здешний.

Выделите приставки второй группы:

Разбитый, разваленный, разный; расписание, растение, расколоть; роскошь, росчерк; воспринимающий, восковой; исследовать, история.

Водоразборная колонка, перераспределение, нераспустившийся, невосполнимый, неиспользованный, заблагорассудится, происшествие, безрассудство.

Найдите в предложениях слова с приставками второй группы:

1) Заяц разглядывал Бемби, ставя торчком то одно ухо, то другое, порой вскидывая их одновременно, порой бессильно роняя. 2) Заяц всё рассматривал Бемби большими круглыми глазами. При этом его нос и рот с великолепными усами беспрестанно двигались, будто он превозмогал желание чихнуть. Бемби рассмеялся. 3) Восхищённый и растроганный Бемби двинулся за ней на почтительном расстоянии.

Подберите к каждому отрезку слова подходящую для него приставку второй группы:

….цветающий, …мерить, ….дельник, ….ведчик, ….лететь, …..править, ….кипеть, …бирать, ….вестия, ….шумный, ….жигать.

В данных предложениях замените приставки первой группы приставками второй группы (чайник закипел – вскипел).

Бутоны открылись. Яблони зацвели. Соль просыпалась. Неспокойный человек. Створки окна отворились. Идёт непрерывный дождь.

Подберите к данным словам антонимы с приставками второй группы.

Порядок, участливый, одарённый, корыстный, жалостливый, честный.

Отрабатывая навык правописания приставок, заканчивающихся на з или с, нелишним будет напомнить детям о неизменяемом написании приставки с-.

От каждого из «отрезков слов» образуйте по два слова: одно с приставкой с, другое с приставкой раз-:

….жечь, …бегаться, …двоенный, ….борный, …говорчивый, …гибаться. ….двинуть, …бавить.

В написании слов с приставками второй группы школьников подстерегает ещё одна ошибка в том случае, если корень начинается с буквы с. При записи таких слов ученики теряют одно с. Для отработки данного момента можно воспользоваться следующими упражнениями.

Найдите приставки и корни в словах.

Раскат, рассказ, рассвет, расцвет, бессмертник, бесконечный, исследовательский, воспоминание, восстание.

Запиши ответы на вопросы.

Как называли Кощея в русских сказках? Как в стихотворении С.Маршака звали человека, проживающего на улице Бассейной (можно ли сказать. Что написание слов рассеянный и бассейн подчиняется одному правилу?)

Словарный диктант.

Бессвязный, бесхозяйственный, рассердиться, рассылать, расколоть, безрассудный, взвиться, вскипеть, разжалобить, вскарабкаться, разжалобить, здоровый, вздыбиться, расценка, вздумать, расчертить.

Для самопроверки нужно выделить приставку, корень; подчеркнуть первую букву корня.

Вставь пропущенные буквы.

Тропинок было не…честь, и они во всех направлениях и..чертили лес. Когда мощный порыв ветра продул лес, сверкнула молния и грохнул ра…кат грома, Бэмби чуть не лишился чувств: ему представилось, что мир вот-вот ра…колется на куски. Оленёнок совсем обе..илел от голода и холода. Он бе..прерывно дрожал и был ко всему бе..зучастен.

Гингема погрозила в пространство и…охшим кулаком. Когда мрак ра…еялся, Виллины уже не было: волшебница и…чезла. Друзья устремились к месту прои…шествия. Оказалось, что страна и..тари славится искусными мастерами. Узнав, что речь идёт о во..тановлении железного человека, мигуны уверили, что каждый из них готов …делать всё.

Приставки третьей группы самые трудные, потому что основание для их правописания – смысл, написание этих приставок подчиняется шести правилам, а самая большая трудность заключается в том, что многие слова не попадают ни под одно из этих правил и их приходится запоминать. Поэтому для ученика начальных классов вполне достаточно, если он «слышит» эти приставки в слове и спрашивает у учителя, какую гласную писать.

Выдели приставки третьей группы:

Пробежать, прибежать, прекрасный, запретить, приподнять, надорвать, преграда, прадедушка, рассеянный, преждевременный.

Прекрасный, премия, пригород, прерия, призовой, присказка, приход, принцесса.

Беспримерный, достопримечательность, бесприютный, допризывник, непринуждённый, времяпрепровождение, неприметный, боеприпасы, радиоприёмник.

Вприсядку, неприступный, запрещённый, неприкосновенный, капризный, неприклонный.

Алгоритм правописания приставок.

Выделяю приставку

Выделяю приставку

Определяю, к какой группе относится приставка

1 группа 2 группа 3 группа

Пишу всегда Определяю, перед Спрашиваю одинаково. каким согласным приставка: у

Пишу всегда Определяю, перед Спрашиваю одинаково. каким согласным приставка: у

учителя.

учителя.

перед глухим перед звонким

пишу с пишу з

От умения увидеть в слове приставку зависит безошибочное написание разделительных ь и ъ, а понимание смысловой роли приставок поможет избежать ошибок при письме слов с приставками и предлогами.

Спиши, раскрывая скобки. Выдели приставки, подчеркни предлоги.

(От)тащил (от) лужи, (с)лез (с) дерева, (за)шла (за) тучу, (по)ехал (по)дороге, (под)прыгнул (под)потолок, (во)шёл (во)двор, (в)полз (в)щель, (при)грелся (при)кухне, (на)брёл (на)избушку, (над)строил (над)чердаком.

Докажите, что ь и ъ употреблены правильно.

Шьют, бьют, обезьяна, съезд, въезжать, объявил, съедобное, вьют, разъезд, осенью, гостья, разъярился, объехал, отъехал, оладьи, бельё, подъём, веселье.

Спишите, вставляя пропущенные ъ и ь. Докажите, что вы сделали это правильно.

Под…ём флага, зелёный в…юн, в…езжать в лес, п…ют молоко, солов…иная трель, раз…ярённый лев, беспокойные мурав…и, с…ёжился от холода, с…ехать с квартиры, в…ездные документы, раз…ёмная молния, с…едобная травка, пит…евая вода, забавная обез…янка, точное об…яснение.

Упражнения для отработки навыка морфемного анализа.

Сортировщик.

Рассортируйте слова на группы (учитывайте состав слова).

Вода, лес, половодье, лесник, водяной, лесной, водник, лесовик, водичка, лес, водянка,

Полесье, наводнение, перелесок, водоросли, лесничий, водород, подлесок, паводок, водосток.

Горе, горький, гористый, горчить, пригорюниться, городской, пригорок, горчица, горемыка, пригореть, горбиться.

Пеньки, коты, снежки, реченька, книга, листок, книжный, река, листы, снежный, котик.

Воз, возчик, день, денёк, говор, сговор, лёт, полёт, ком, комок, ход, поход, цвет, цветок, свист, пересвист.

Книга, книжечка, гнездо, гнёздышко, зима, зимушка, отлёт, переезд, прорубь.

Переделка, уход, ход, лапка, находка, закладка, уговор, положила, лесок, говорил.

Найди слова, которые подходят к данной схеме – корень суффикс окончание.

Рыбка, грибы, подоконник, лётчик, искра, загадка.

Лишнее слово.

Найди лишнее слово (обрати внимание на морфемный состав).

Мячик, дубок, домик, листик.

Печка, горка, травка, листик.

Речной, лесной, городской, зимний.

Новые слова.

Запишите по два слова с тем же составом.

Лист, …, … . Перевозка, …, … .

Столовая, …, … . Полёт, …, … .

Котик, …, … . Отъезд, …, … .

Столик, …, … . Дружок, …, … .

Чистенький, …, … . Цветник, …, … .

Запишите по три слова в каждую группу.

Корень + окончание.

Корень + суффикс + окончание.

Приставка + корень + суффикс + окончание.

Составьте новые слова, используя предложенные морфемы.

Залез, приготовить, ночка, коса.

Расписка, садик, звезда.

Полёт, краска, дочка, лапа.

Занос, морозец, горка, листочки.

Зори, голенький, нога.

Подмёл, ходить.

Запиши слово, в котором:

корень такой же, как в слове работник, приставка – как в слове захотел, суффикс – как в слове молоток;

корень такой же, как в слове ночной, суффикс – как в слове добренький, окончание – как в слове рука;

корень такой же, как в слове рядок, приставка – как в слове погрузка, суффикс – как в слове дочка, окончание – как в слове карандаши.

Шарады.

Корень мой находится в «цене»,

В «очерке» найди приставку мне,

Суффикс мой в «тетрадке» все встречали,

Весь же – в дневнике я и в журнале.

Мой корень в «просьбе» заключён

(в ней он озвучен и смягчён);

Приставка – в «воплощенье» где-то,

На целое – все ждут ответа.

Мой корень – родственник сраженью,

Приставка – в слове «заявление»,

В «наборщике» есть суффикс мой,

А весь – тружусь я под землёй.

Корнем с дорогой роднится,

В «сборе» приставка таится,

Суффикс как в слове «дневник»,

Целым же в космос проник.

Корень извлечь из начинки не сложно,

Приставка в сосуде хранится надёжно,

Суффикс в «гудении» ясно услышишь,

Вместе – на темы различные пишешь.

В «списке» вы мой обнаружите корень,

Суффикс – в «собрании» встретите вскоре,

В слове «рассказ» вы приставку найдёте,

В целом по мне на уроки придёте.

Разбор по составу.

Зорька, нарезной, отличница, замочек, попутный, крыжовник, соломинка, отделочный, цыганка, подносчик, уходите, пробежал, приходите, переделка, хворостинка, прекрасный, растаять.

Разбери по составу выделенные слова.

Митя взял ведёрко, положил в него крынку и по росистой траве запрыгал к речке.

Это была мастерская Василисы. На полках стояли старинные книги, на окнах росли невиданные цветы. На плите в чугунном горшке что-то варилось.

А ты, Чумичка, письма пиши немедленно. И рассылай скороходов, куда нужно. Да поживее. Я только потому и стал Бессмертным, что никогда не терял ни минуты.

А на берегу пересохшего пруда за коровником всё также ревели Несмеяна и Фёкла. И пруд понемножечку наполнялся.

Вот послышался хрустальный перезвон. К терему верхом на коне подъехала Василиса Премудрая. Она соскочила на землю, отвязала от седла два глиняных кувшина и свистнула.

Но зато к ним всё время приходили гости. Посудачить немного и посмотреть на диковинного мальчика. Такой маленький, а уже читать умеет. Вот прибежал Домовой в сапогах- скороходах.

Но вот дорога была расчищена, и избушка побежала дальше к стольному городу. Митя с Бабой-Ягой всё время торопили её. Они очень беспокоились, как бы Чумичка не наделал каких бед в сказочной столице.

Большой заржавевший ключ оказался не под ковриком, а на притолоке. Чумичка вынул из кармана маслёнку и накапал масла в замочную скважину. После этого ключ повернулся бесшумно, и дверь отворилась.

В доме веяло чистотой и прохладой. Баба-Яга с большим носом, нарядная и причёсанная, сидела за столом, а рядом с ней маленькая, затхлая и какая-то вся зелёная незнакомая старушка.

Сказки про словообразование.

***

Маша заболела, и мама не пустила её в школу. А ведь именно сегодня они должны были узнать, что такое однокоренные слова! А вместо этого ей пришлось опять лечь в постель. Маша лежала и думала: «Корень бывает у цветов, у деревьев. Как же может вырасти корень у слова?» думала Маша, думала, да и заснула. И приснился ей удивительный сон.

Маша очутилась на огромной поляне, в густой зелени необыкновенного дуба. На его корне, наполовину выступающим из земли, светилось слово «вода». Ствола у дерева не было. Его ветви росли из самого корня. На каждом резном листе тоже были слова, а в середине каждого слова светились три буквы: вод. Под деревом сидел человечек. Он был одет в русскую вышитую рубаху, перепоясанную красным кушаком. Длинные русые волосы стягивал кожаный ремешок. «Здравствуй, Маша, я Мастер Словообразование», – сказал человечек. Девочка очень удивилась и уже хотела спросить, откуда он её знает, но не успела. Мастер пригласил её подойти поближе к светящемуся дереву. «Ты попала в царство Словообразование. А это самая большая наша драгоценность – Словообразовательное дерево. Слова в русском языке растут, как листья у вас на деревьях. Погибнет корень – завянут листья,. Нет корня – нет слова. Посмотри, Маша, сколько слов можно образовать от одного корня вод.» «А почему здесь корень вод, а не вода?» – заинтересовалась Маша. «Корень – это главная часть слова. оно остаётся во всех листьях-словах и сохраняет главный, коренной смысл. А ты знаешь, Маша, чем слово «вода» отличается от самой воды?» «вода состоит из капелек, а слово из букв,» – догадалась Маша. «Замечательно, – сказал мастер. – буквами создаётся форма слова и его корня. А чем создаётся смысл слова?» Маша задумалась не на шутку: «Буквы обозначают звуки… А слова обозначают то, что есть в жизни… Ведь вода – это не четыре буквы, а вода. Её можно пить, в ней можно плавать. Она может быть холодной и тёплой, а может превращаться в лёд.» «Ну-ну правильно, – ободрил девочку мастер. А теперь сравни слова-листья с волшебного дерева: «водичка», «наводнить», «обезводить», «водяной». Слова-то разные, но в них…» «Но, – подхватила Маша, – все они относятся к воде. «Водичка» – говорят, когда она чистая, приятная, прохладная, чистая; «наводнить» – что-то наполнить или залить водой; «обезводить» – значит оставить без воды; а «водяной» – это такое сказочное существо, которое живёт в воде. Чтобы объяснить эти слова, мне всё время было нужно слово «вода». Вот почему во всех словах корень вод! Ура! Теперь я знаю, как растут слова!» «Слова, выросшие из одного корня, – добавил мастер, – так и называются однокоренные. А теперь, Машенька, закрой глаза.» Маша так и сделала…

… А когда она их открыла, поняла, что опять лежит в своей постельке, но что такое однокоренные слова для неё теперь не секрет.

***

Жил-был много тысяч лет назад старик-корень лес. Жил он долго и за это время стал очень богатым. Всё бы хорошо, да был он очень одинок. Скучно ему было и грустно.

И вот однажды шёл мимо суффикс ок. Залюбовался он необычным местом, присел отдохнуть. А старик-корень уже навстречу бежит, радуется гостю. Поздоровался с ним, рассказал про своё житьё-бытьё. Пожалел суффикс старика и согласился погостить у него денёк-другой. Привёл гостя старик-суффикс в дом, и стали они дружно и весело жить: чаи распивать, беседы беседовать. Так и жили лес да ок, лесок.

А тем временем проходила мимо приставка под. Идёт, удивляется: не раз она здесь проходила, и всегда было тихо и грустно вокруг, а на этот раз смех и шутки слышны аж до самой границы. Интересно ей стало, шила она заглянуть на огонёк. А лес да ок ей навстречу уже выходят. Эти друзья гостям всегда рады. Обогрели, накормили они приставку, предложили немного погостить. А приставка, видя доброту и ласку и сама рада остаться. Так и зажили они втроём: приставка под, корень лес, суффикс ок. Хорошо им вместе.

Но однажды здесь появился суффикс ник. Удивился он шуму и веселью. А когда узнал, в чём дело, страшно рассердился: «Что это? Почему в этом доме живут посторонние суффиксы и приставки, когда только я – ближайший родственник старику-корню?» Топнул ногой и выгнал всех, а сам рядышком встал: лес ник. Бедные суффикс и приставка побрели своей дорогой. Но корень догнал их и вернул. «Как же тебе не стыдно. – сказал он суффиксу ник, – Ты же сводных братьев своих выгнал. И для тебя, и для них я общий корень – лес, и поэтому слова: лесок, подлесок, лесник – родственные. И называетесь вы одним словом – однокоренные. Помирились морфемы и стали все дружно жить. А потом к ним ещё много других приставок и суффиксов заходило.

***

В одном сказочном царстве-государстве жили-были два друга: гном и великан. Несмотря на разный рост, были они очень похожи и даже имена у них были похожие: одного звали Усище, а другого Усик. Я думаю, вы уже догадались, кто из них гном, а кто великан?

Шли как-то друзья по лесу, вышли на полянку и видят: стоят два замечательных дома и никто в них не живёт. Решили приятели поселиться в этих домах и обрадованные разошлись по своим жилищам. Однако через некоторое время товарищи вышли опечаленные. Гном говорит: «Всё такое большое, ни до чего дотянуться не могу!» А великан жалуется: «Всё маленькое, за всё цепляюсь. Весь уже в синяках да в шишках!»

Так бы и пришлось им уйти, да появился на полянке великий волшебник Повелитель морфем. Рассказал он друзьям, что им может помочь суффикс – часть слова, которая служит для образования новых слов. «Но где же мы найдём суффиксы?» - спросили товарищи. «О, это совсем просто! – ответил волшебник. – Напишите свои имена, выделите окончание и корень. /У доски работают два ученика, играя роли гнома и великана./ Видите, между корнем и окончанием стоит частичка. Это и есть суффикс. Запомните, суффикс всегда стоит между корнем и окончанием. А теперь каждый из вас должен написать слово дом и добавить к нему свой суффикс». Сказав это, Повелитель морфем исчез, а приятели поспешили выполнить его совет. Усик к слову дом прибавил суффикс -ик- , а Усище - -ищ- . В тот же миг вместо двух одинаковых домов на поляне появились домик и домище. Обрадовались друзья и стали жить поживать да добра наживать.

***

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь по имени Пар. У него было много волшебных шляп. Надевая шляпу ОК, он превращался в добрый и ласковый Парок. А если на него нападали враги, он мигом надевал шляпу Ищ и становился злющим Парищем. Враги разбегались в страхе. У царя была целая связка ключей-окончаний, которые имели своё название. Царь хорошо знал законы страны-словографии, поэтому правильно подбирал к каждой двери свой ключ.

Самым главным богатством царя был щит-пробел, которым он защищался от своих возниц-предлогов, потому что те в устной речи всегда сливались с ним.

На другом берегу реки жил младший брат Пара царь Ход – молодой, удалой такой, что ни в сказке сказать, ни пером описать. И было у этого царя много слуг, да не простых прислужников, а разных мастеров. А особенно ценил Ход сапожника, который таких сапог ему нашил, что во всём свете не сыскать, на все случаи жизни. Вот решил однажды царь сходить на охоту, надел сапоги С и не успел оглянуться, как в лесу оказался. А на всякий случай взял он с собой ещё несколько пар волшебных сапог. Долго он по лесу бродил, разного зверя бил и заблудился. Вдруг напали на него разбойники. Что делать? Недолго думал царь. Переодел сапоги С на У и быстрёхонько убежал. Вдруг на пути река. И опять сапоги выручили. Надел царь сапоги ПЕРЕ и спокойно перешёл препятствие.

Прослышал Пар, что у его брата Хода такие мастера славные есть и предложил брату идею – мост через реку построить, соединить царства. Согласился Ход. Долго ли, коротко ли строительство шло, но мост построили. И назвали Соединительный О. Получилось единое царство Пароход с двумя царями. И стали они жить поживать, да добро наживать.

Сказки мудрой Совы.

Корень.

Сова: Уф! Чуть глаза не лишилась. Летела и запуталась в «словах-родственниках». Наткнулась на ветку, крылом зацепила веточку, и головой бабахнулась в ветище!.

Рыжехвостая: Как это: слова-родственники? Я знаю, что у зверей бывают родственниками. Вот мы с Белоносиком брат и сестра.

Сова: А почему вас называют родственниками?

Рыжехвостая: Мы похожи друг на друга, на родителей, деда и прадеда.

Сова: Можно сказать, что родственники произошли от одного предка или по-другому – от одного корня. Вот и слова ветка, веточка, ветище называют родственными или однокоренными. У них есть общая часть вет, которая называется корнем. Из общего корня они и выросли.

Корень в словах принято выделять дугой.

Ушастик: А корни у дерева тоже похожи на дугу!

Сова: Говорила себе: «Не летай днём!»

Рыжехвостая: Не расстраивайся, Сова. Как только надо будет ответить, какие слова называются родственными, найти и обозначить в них корень, я представлю образ дерева, в которое ты врезалась, и сразу всё вспомню.

Сова: Лучше тебя никто меня не успокоил. Значит, не зря я пострадала!

Суффикс.

Сова: что такое корень, я надеюсь вы поняли. Родственники хоть и похожи друг на друга, но всё же различаются. Так же и слова.

Рыжехвостая: А чем слова отличаются?

Сова: могут отличаться суффиксом. Это часть слова, которая стоит после корня. При помощи суффикса образуются новые слова. Обозначается суффикс уголком.

Белоносик: Ой, как всё сложно, я это никогда не запомню.

Сова: Слово «суффикс» можно запомнить, подобрав к нему созвучные слова. Например, суфле и фикус.

Рыжехвостая: А я придумала другие созвучия: сук и филин. Хоть и не так созвучно, как сук и филин, зато к теме дерева подходит.

Сова: Сук обломился, потому, что это был маленький сучок, а если бы он был большим сучищем, то не сломался бы. Из одного слова мы образовали два при помощи суффиксов: ок и ищ.

Приставка.

Сова: У меня сегодня голос «сел», вчера много мороженого съела, вот и не могу говорить громко. Чтобы вам лучше слышно было, вы могли бы ко мне на дерево залезть.

Топтыжка: Влезть – то мы сможем, а как потом слезть?

Белоносый: А я лестницу приставлю.

Рыжехвостая: О чём ты нам хочешь сегодня рассказать?

Сова: Сегодня поиграем в образование новых слов при помощи приставки.

Топтыжка: Подожди, Сова, я застрял, не могу пролезть сквозь ветки, повтори ещё раз, а то я ничего не понял.

Сова: всё очень просто. Слова залезть, влезть, слезть, пролезть – чем похожи?

Топтыжка: Это слова родственные. У них общий корень лез.

Сова: А чем отличаются слова залезть, влезть, слезть, пролезть?

Белоносик: К корню приставили за, в, с, про. Совсем как я приставил к дереву лестницу.

Сова: вот и получились у нас новые слова с помощью приставок за-, в-, с-, про-. И обозначается приставка значком, который напоминает приставленную лестницу.

Приставка – это часть слова, которая стоит перед корнем. При помощи приставки образуются новые слова.

Рыжехвостая: А я с помощью приставки смогла перелезть на другое дерево, подлезть под ветку и вылезти в другом месте.

Сова: Отлично. Снова дерево помогло нам запомнить части слова.

Окончание.

Сова: Продолжим лесные уроки под деревом. Нам осталось разобрать последнюю часть слова – окончание. Окончание – это изменяемая часть слова, которая служит для связи слов в предложении.

Рыжехвостая: Жалко, что лесные уроки подходят к концу, лето окончилось, погода испортилась.

Топтыжка: Смотрите, лист упал с дерева.

Белоносик: Скоро осень, все деревья покроются разноцветными листьями.

Топтыжка: А поздней осенью они будут вообще без листьев.

Рыжехвостая: А я песенку знаю: «Листья жёлтые над городом кружатся…»

Сова: чем отличаются слова лист, листьями, листьев, листья ?

Топтыжка: У этих слов изменился конец - ями, -ев, -я.

Сова: То что в слово изменяется, то и называется окончанием. На письме оно обозначается квадратиком.

Белоносик: А я листочек нашёл. Он похож на квадратик. Им я буду выделять окончания.

Образ дерева помог нашим друзьям разместить все части слова на одной картинке: в корнях дерева спрятался корень, лестница-приставка, сломанный сучок – суффикс, листок-окончание. Можете тоже пользоваться этой картинкой при разборе слов по составу.

Литература:

В. Волина. Весёлая грамматика.

И. Матюгин. Как развить хорошую память.

А. Чаус. Олимпиадные задания.

Л. Бурмистрова. Сказка про страну словографию.

20

Выделяю приставку

Выделяю приставку

Пишу всегда Определяю, перед Спрашиваю одинаково. каким согласным приставка: у

Пишу всегда Определяю, перед Спрашиваю одинаково. каким согласным приставка: у  учителя.

учителя.