| 2.Орфографическое чтение. Необходимо, начиная с начальной школы, развивать артикуляционную память на основе орфографического чтения (Тоцкий П.С. Орфография без правил.М., 1991г.). Автором разработана система тренировки орфографической зоркости. Если ежедневно на каждом уроке (математике, русскому языке, чтении, природоведении) отводить по 5-7 минут для орфографического чтения, это принесет хороший результат (задачи, правила, специально подобранные тексты, столбики слов, словосочетаний, в парах, по памятке, по упражнению и т.д.) 3. Комментированное письмо с указанием орфограмм. При комментировании достигается высокий уровень самоконтроля, так как ученик не просто фиксирует, а объясняет правописание. Комментирование — это вид упражнения, включающий в себя объясняющее рассуждение в процессе записи слов, предложений. При комментировании или орфографическом разборе ученик, прежде всего, находит объект объяснения, т.е. орфограмму. «Комментируемое управление» - движущая сила урока, когда каждый вовлекается в дело. Допустим, комментирует сильный ученик - все стремятся успеть за ним, мобилизуя свои силы. А если комментирует слабый, он тоже старается изо всех сил - ответственность: ведь он ведет целый класс, и товарищи идут за ним. «Комментируемое управление», объединяя три действия (мыслю, говорю, записываю), позволяет сделать учебный труд осмысленным и одновременно обеспечивает обратную связь: дает учителю возможность контролировать уровень знаний учеников, вовремя заметить отставание, обеспечить продвижение в овладении знаниями и умениями, т. е. успех учения. Особенно важно учить детей комментировать своё письмо при выполнении домашних упражнений. При комментировании достигается более высокий уровень самоконтроля, так как ученик не просто фиксирует, а объясняет правописание с помощью правил. Например: под-ле-та-ет: “В приставке пишу букву о. В корне безударная гласная е, проверяю: перелёт. В окончании глагола гласная е, доказываю: неопределённая форма подлетать не на –ить, это не глагол исключение, значит, первое спряжение, пишу окончание -ет”. При комментировании, или орфографическом разборе, ученик должен, прежде всего, найти объект объяснения, то есть орфограмму, поэтому комментированное письмо развивает орфографическую зоркость учащихся. Кроме того, комментированное письмо является одним из приёмов работы по предупреждению ошибок, приучает школьников к сознательному применению правил, способствует выработку навыков грамотного письма, устраняя разрыв между теорией и практикой. Комментированное письмо развивает мышление, память, внимание, речь учащихся; они приучаются говорить чётко, лаконично, обоснованно; у детей постепенно вырабатывается хорошая дикция. 4. Письмо с проговариванием. Письмо с проговариванием обеспечивает большой объем написанного, аккуратность, красивое письмо, практически полное отсутствие ошибок. Письмо с проговариванием объединяет весь класс, постепенно все ребята начинают работать в хорошем темпе. Вначале проговаривать может учитель, затем сильные ученики, потом в работу включаются и средние, и слабые учащиеся. Проговаривание – своего рода предупреждение ошибок. И если ученик вдруг проговорил слово с ошибкой, то класс и учитель вовремя предотвратят беду, т.е. не дадут зафиксировать эту ошибку на письме. 5. Зрительный диктант. Считаю весьма эффективным средством повышения орфографической грамотности учащихся зрительный диктант, цель которого – предупреждение ошибок. На доске записывается несколько предложений или текст. Этот текст выразительно читается, затем выделяются наиболее интересные с точки зрения орфографии слова, объясняется их правописание, отдельные слова проговариваются. Затем учащимся предлагается ''сфотографировать'' отдельные слова и увидеть их внутренним зрением (закрыть глаза и написать). Текст на время закрывается, и дети еще раз отвечают на вопросы, проговаривают трудные слова. В случае необходимости текст открывается снова. Класс настроен написать текст без ошибок. Попутно оттачивая зрительную память. Но если вдруг ученик засомневается в написании какого-то слова, то он все равно имеет право поставить точку на месте сомнительной буквы. 6. Диктант " Проверяю себя”. Выполняя этот диктант, учащиеся могут спрашивать у учителя, как пишется то или иное слово. Но беда в том, что на первых порах слабые ученики ничего не спрашивают и допускают при этом большое количество ошибок, - это негативная сторона диктанта ''Проверяю себя''. Поэтому важно как можно раньше вооружить учащихся знанием наиболее общих признаков орфограмм. Первое и главное достоинство диктанта ''Проверяю себя'' состоит в том, что дети начинают нащупывать свои слабые места, учатся спрашивать и сомневаться, мы им даем возможность писать без ошибок, предупреждать их. Этот диктант позволяет писать часто и много, а ошибок делать мало или не делать вовсе: орфографический навык совершенствуется и укрепляется. Провожу на уроках выборочный диктант, когда дети отбирают для записи соответствующие определенному заданию части текста. Выборочный диктант в сравнении с другими видами диктовки ценен тем, что он исключает возможность механической записи, позволяет давать очень сконцентрированно насыщенный изучаемыми орфограммами материал, способствует лучшему восприятию и запоминанию написания слов. Особое место в ряду диктантов занимают самодиктанты, взаимодиктанты и графические диктанты. 7. Самодиктант – это вид диктанта, при котором: 1. Текст перед записью зрительно воспринимается детьми, их внимание фиксируется на изучаемой орфограмме, ученики объясняют условия выбора слов с данной орфограммой, по окончании подобной работы ученики диктуют себе по памяти текст, а затем сверяют свою запись с образцом; 2. Проводится домашняя подготовка: нахождение и выписывание в рабочую тетрадь из изучаемого на уроках чтения художественного произведения 3 – 5 слов с данной орфограммой. После выписывания искомых слов с орфограммой проводится графическое обозначение условий ее выбора, подбор (при необходимости) проверочных слов к данным, затем – самоподготовка и сравнение своей записи с исходной. 8. Взаимодиктант проводится после подготовки, описанной для самодиктанта: 1). В парах с взаимопроверкой при использовании образца; 2). Одним из учащихся, который диктует классу отобранные им дома из книги для чтения слова; после записи происходит комментирование записанного несколькими учениками (их число соответствует количеству записанных слов), далее работы сдаются на проверку учителю. 9. Выборочный диктант. Провожу на уроках выборочный диктант, когда дети по моему заданию отбирают для записи соответствующие определенному заданию части текста. Выборочный диктант в сравнении с другими видами диктовки ценен тем, что он исключает возможность механической записи, позволяет давать очень сконцентрировано насыщенный изучаемыми орфограммами материал, способствует лучшему восприятию и запоминанию написания слов. Выборочный диктант ускоряет темп работы, помогает сосредоточить внимание на нужной орфограмме (или орфограммах). При выборочной записи слов или словосочетаний учащиеся объясняют соответствующие орфограммы или письменно, или устно. Часто это объяснение сводится к классификации слов на правило: в один столбик учащиеся записывают слова с разделительным твёрдым знаком, во второй столбик – слова с разделительным мягким знаком. Выборочный диктант требует от учащихся большого умственного напряжения, полной мобилизации внимания и сил. Как показывает мой опыт, этот диктант является одним из самых активных приёмов обучения орфографии. Экономический во времени, он даёт возможность приучить детей быстро схватывать особенности звукового и морфологического состава слова и уже в ходе чтения отбирается на слух нужное. 10. Диктант с вопросом отличается тем, что во время диктанта дети ставят на полях знак вопроса напротив тех слов, в написании которых не уверены. После завершения диктанта эти вопросы обсуждаются всем классом. Если ответ не найден, объясняю сама. Этот вид диктанта является одним из приемов работы по предупреждению ошибок, приучает учащихся к сознательному письму, дает возможность учителю проверить знания учеников, их орфографические навыки. 11. Объяснительно-предупредительные диктанты применяются с целью закрепления полученных орфографических навыков. Читаю текст по предложениям. Вызванный ученик повторяет предложение и объясняет, как надо писать слова. Затем дети записывают в тетрадь. Слова и части слов, написание которых объяснялось, подчёркиваются. Можно записывать текст на доске одновременно с записью в тетрадях. Ценность этого диктанта в том, что учащиеся воспринимают текст на слух, выделяют трудные в орфографическом написании слова и решают, как нужно их писать. Этот вид диктанта лучше всего использовать на начальном этапе изучения правила. 12. Специально организованное списывание. Во время обучающего диктанта, творческой работы (изложения, сочинения) учащимся дано право пропускать орфограммы, которые вызывают сомнения. При этом они карандашом делают пометки на полях в виде вопроса на той строке, где допущен пропуск. Учитель в ходе работы помогает разрешить эти вопросы. Такой пропуск способствует становлению орфографической зоркости у ученика, помогает внимательно относиться к слову, учит детей сомневаться, чего обычно не хватает ученикам. А еще Аристотель говорил: "Сомнение - начало поиска истины". Действительно, появилось сомнение - будет найдена истина. Специально организованное списывание, как и письмо с пропуском букв, - эффективный прием формирования орфографической зоркости. Операции, которые входят в действие списывания, направленного на активную орфографическую проработку копируемого текста с целью формирования навыков безошибочного письма, следующие: 1). Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его. 2). Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли. Повторяя предложение, не глядя в текст, ребенок развивает память, учится запоминать осмысленно. 3). Выдели орфограммы в списываемом тексте. По рекомендации психологов и методистов этот этап иначе называется активным орфографическим анализом текста. Для успешного воспитания орфографической зоркости, с помощью специально организованного списывания, приучаю детей опираться на наиболее общие признаки орфограмм. Дети учатся выделять все орфограммы, связанные с обозначением звуков буквами. 4). Прочитай предложение так, как оно написано: как будешь себе диктовать во время письма. Данный этап относится уже к решению орфографических задач. Правда, решение это осуществляется своеобразно. Оно достигается чисто практически: путем приведения к полному соответствию зрительного и слухового образа слова. Орфографически проговаривая слово, ученик запоминает его написание, а так как списывание осуществляется "смысловыми кусками", то и запоминание происходит не механически, а осмысленно. 5). Повтори предложение так, как будешь его писать. Выполняя этот пункт плана, ученик готовится к тому, чтобы правильно продиктовать себе во время письма. Повторное, по памяти проговаривание закрепляет в памяти буквенный образ слова, воссозданный в его орфографическом произнесении. 6). Пиши, диктуя себе так, как проговаривал последние два раза. Готовя детей к самостоятельному списыванию, следим за тем, чтобы учащиеся действительно диктовали себе во время письма. 7). Проверь написанное. Чтобы ученик действительно проверял написанное, он должен знать, как это делать, т.е. отчетливо представлять ту систему операций, с помощью которой можно осуществить проверку. Требуя от ученика подчеркнуть орфограммы в написанном, мы даем ему ориентиры то, что особенно нужно сравнить в написанном исходном тексте. 13.Обострению орфографической зоркости способствует прием ''Секрет письма зеленой пастой'', с помощью которого дети оформляют письменные работы в тетрадях: как только появляется правило – начинает работать зеленая паста. Чем больше орфограмм изучается, тем чаще зеленый свет ''зажигается'' в тетрадях учеников. 14. Диктант (но не контрольный) с постукиванием. Во время диктанта учитель постукивает по столу в тот момент, когда произносит слово с какой-либо орфограммой. Это постукивание заставляет ученика думать и вспоминать орфограмму. 15. Какографические упражнения Какография - умышленное ошибочное письмо, которое предполагается ученику с целью накопления и исправления ошибок. Данный прием позволяет в определенной степени изменить манеру общения учителя и детей - общение становится более живым. В системе практических занятий использование какографии создает условия для контроля работы учителя со стороны ученика. Ученик находит и исправляет ошибки учителя. В чем особенность какографии как приема? При проверке письменной работы, ученик часто не видит ошибок в словах. Какография учит более внимательно прочитывать написанное, учит проверять. Какография - утверждал педагог К.Д. Ушинский - употребляемая вовремя и с умением занятие весьма полезное, но ее должны употреблять только как проверку и закрепление орфографических знаний, уже приобретенных учеником. Однако,Ушинский предостерегал учителей от частого и несвоевременного употребления этого приема. 16. Работа над ошибками Орфографическая грамотность – это составная часть общей языковой культуры, залог точности выражения мысли и взаимопонимания. В начальных классах закладываются основы грамотного безошибочного письма. Основной орфографической единицей, как известно, принятой в современной методике, есть орфограмма, т. е. написание, требующее проверки. Среди причин, порождающих орфографические ошибки учащихся, можно назвать следующие: невнимание, рассеянность, поспешность; не видит орфограммы (нет орфографической зоркости); орфограмму видит, но ошибочно её определяет; допускает ошибку на одной из ступеней алгоритма проверки; не понимает значение слова, словосочетания, смысла текста; работает медленно, не успевает применить свои знания. В связи с этим большую роль приобретает работа над допущенными ошибками. Начиная с 1 (2) класса, при проверке любой работы ошибки в словах на пройденные правила не исправляю, вместо этого ставлю на полях палочку (у более слабых учеников – номер орфограммы), а в конце работы – вместо отметки точку. Ученик, получив работу без отметки, принимается за поиск ошибок в той строке, где на полях поставлена палочка (или номер орфограммы). Цель такого исправления – заставить ученика вдуматься в данное слово, увидеть в нем орфограмму, распознать ее тип, а затем уже исправить ошибку в этой позиции. Затем слово, в котором была допущена ошибка, ученик выписывает внизу под работой и выполняет работу над ошибками в соответствии с ''Памяткой'' (в списке орфограмм с номерами дается способ ее объяснения и проверки). Работу над ошибками мои ученики выполняют по памятке, в которой указаны название орфограммы, образец графического обозначения орфограммы и способы ее проверки. Как правило, ученики не любят исправлять свои ошибки, тем более вникать в причину, находить правило. Но я заставляю их это делать: не выставляю оценку за работу до тех пор, пока не будет проведена работа над ошибками. Зная мое требование, ученик другую работу выполняет более вдумчиво и сосредоточенно. Такойподход к работе над ошибками повышает грамотность учащихся. Каждый раз, работая с «Памяткой», ученик видит перед собой список изученных орфограмм, знает способ исправления ошибок. Все это способствует лучшему запоминанию орфограмм и повышению орфографической грамотности 17. После составления семантического образа слова хорошо зарекомендовал себя способ написания слов с закрытыми глазами: "Закрой глаза, представь себе это слово, написанным в книге.

Назови его по буквам.

Заставь помигать "опасную" букву. Какая буква "мигает"?

Прочти медленно, как будешь писать.

Запиши это слово, проговаривай вслух то, что пишешь".

(Все выполнять с закрытыми глазами.) 18.Письмо с пропусками. Во время обучающего диктанта, творческой работы (изложения, сочинения) я даю учащимся право пропускать орфограммы, которые вызывают у них сомнения. При этом они карандашом делают пометки на полях в виде вопроса на той строке, где допущен пропуск. Я в ходе работы помогаю разрешить эти вопросы. Такой пропуск способствует становлению орфографической зоркости у ученика, помогает ему внимательно относиться к слову, учит сомневаться, чего обычно не хватает ученикам. А ещё Аристотель говорил: «Сомнение – начало поиска истины». Действительно, появилось сомнение – будет найдена истина. 19. Письмо по памяти. Такой вид письма развивает память, мышление, речь, внимание. Воспитывается трудолюбие, аккуратность, дисциплинированность, самоконтроль. 20. Большой интерес представляет собой прием «усиления» орфограммы. «Усилить» орфограмму – значит сделать более ярким, или «уярчить», то место в слове, которое трудно запоминается и легко забывается. Усиление требует большой творческой активности уч-ся. Вот некоторые эффективные способы «усиления» орфограмм: Написание орфограммы по аналогии с внешним видом предмета: Например, в словах одуванчик, ромашка, пуговица, копейка, монета, ремень, кофта непроверяемые орфограммы о, е, ф напоминают своим очертанием внешний вид самого предмета: одуванчик, ромашка, пуговица, монета, копейка сами круглы, как буквао, которую в них надо запомнить; ремень опоясывается вокруг талии в виде буквы е; кофта (если она с рукавами-фонариками) фасоном напоминает ф.  Запоминание будет эффективно, если эти слова ребята запишут в свои словарики необычно — на месте запоминаемой орфограммы нарисуют сам предмет. 2)Деление слова на входящие в него значимые сочетания звуков и букв: *блокнот - «блок», т. е. несколько листов бумаги *варежка - хорошо, что тут живет «еж», а не «ёж», а то как носить колючую варежку? *грамматика - «тик» от «грамм». («Грамма» в переводе с греческого означает «письменный знак», «надпись».) *комар - как могут уместиться в таком крошечном насекомом «ком» и «омар?» *комета - пишется так же, как «ком». *мимоза - жизнь проходит «мимо» того человека, который ленив, изнежен, не готов к труду. *овраг - «О» «вра»! *пирог - с пирогом можно закатить «пир» на весь мир! *рабочий - пишется, как «раб». *сарай - «рай» именно с «а»! С чем же возможен рай? Конечно же с ананасами, апельсинами, арбузами, абрикосами! *фамилия - нота «фа» «и» «я» (сам) помогут запомнить это слово. *фломастер - здесь живет «мастер» по имени «Фло». *черепаха - в самом деле похожа на «череп». *шоколад - в слове живет сладкий «шок» и напиток «кола».  3)Составление ребусов:   4)Заучивание обобщенным способом: Этот приём называют «вешалкой»: зная написание одного слова – «вешаю» на него другие слова, которые пишутся с той же орфограммой. Преимущество этого способа в том, что одновременно заучивать несколько слова. Пример: что общего в написании слов рабочий, работа, пальто, сапоги, завод, машина? (Во всех словах безударная «а», и она непроверяемая – это общий орфографический признак.) Чтобы заучить написание сразу шести слов нужно: Выбрать опорное слово; 2.«увязать» в памяти все слова между собой. Что такое опорное слово? Это слово, на которое можно «опереться». Оно самое «надёжное» среди данных слов, так как его написание уже известно или легко запоминается. (Это слово «рабочий».) На иллюстрацию, изображающую рабочего укрепляется буква «а» - это зрительная опора. Первый шаг к запоминанию сделан: во всех словах пишется буква «а». Осталось запомнить друзей слов «друзей» и «рабочий». Один из вариантов объединения слов в одну «связку» - построение незамысловатого сюжета: «рабочий собирается на работу, надевая сапоги, пальто, садится в машину, едет на завод». На этом этапе учащимся предлагаются задания, которые способствуют длительному удержанию материалов в сознании и запоминанию слов надолго: Рассказ повторяется несколько раз с разной эмоциональной нагрузкой(весело, грустно, тревожно, с вопросительной интонацией) – запоминанию помогает память на чувства; Заученные слова пишутся в воздухе рукой – подключается моторная память(память на движение); Запись заученных слов в словарики – на запоминание «работает» зрительная память; Запись по памяти словарных слов по опорной картине «рабочий»; Восстановление в памяти всей заучиваемой ранее группе слов, имеющих общий орфографический признак, например по слову машина или завод. Когда написание одной группы слов усвоено предлагается для заучивания другая группа слов и работа с новыми словами идёт по аналогии. 5)Возвращение в забытую этимологию слова. Для этимологического экскурса отбираются слова только тогда, когда обращение к истории слова помогает найти самого нужного «родственника» — проверочное слово для орфограммы, которая без него считалась непроверяемой. Оказывается, например, что ныне непроверяемая е в слове береза может быть проверена словом белый, так как этимологический словарь гласит, что дерево это названо так за цвет ствола; а непроверяемая овбогатый — словом Бог, потому что эти слова были когда-то однокоренными.

При возвращении к истокам слова происходит понимание детьми сущности современных слов, обогащение словарного запаса. Поэтому при «уярчении» подобным образом учителю следует делатъ установку на запоминание не только правописания слов но и их происхождения.

Для закрепления ассоциативных связей между современными словами и их «предками» целесообразно проводить двойные или взаимообратные диктанты.

Вариант 1. Зависать слова под диктовку учителя, а рядом с ними, уже по памяти, приписать их далеких «родственников». Например, к диктуемому слову коричневый ученики приписывают слово корка.

Вариант 2. По проверочному слову или по рассказанной учителем ситуации, связанной с происхождением слова, учащиеся должны вспомнить соответствующее слово в современном русском языке и записать его.

Например, учитель говорит: «Это слово произошло от слова надрез или насечка». Ученики записывают слово насекомое. Этимологическая справка Балкон — от слова балка (из Италии)помост, устроенный на заложенных в стену балках. Ботинок — от слова боты.В переводе с французского «ботт» — сапог. Верблюд — прежнее название слова было «вельблуд» — «великий блудяга». Дежурный — по-французски «де жур» означает «на тот день». Дневник — в переводе с французского «ежедневный». Завод — от слова водить (в смысле «заводить» что-либо или кого-либо), поэтому старый состав слова такой: за- — приставка, -вод- — корень. Конечно — от слова кон в значении «ряд» «порядок». Исходное значение слова — «в конце концов». Лягушка — от слова «ляга», означавшего «ляжка» «бедро». Бедра — «ляжки» характерные части тела этого животного, отсюда и название. Малина — от слова малый, так как ягода состоит из множества малых ягодок. Мотылек — старый корень слова — мот-, от глагола мотается, т. е. носится туда-сюда. Насекомое — от слова насечка, т. е. надрез: тело насекомых как бы расчленено на отдельные членики насечками. Облако — от обволакивать Печаль — от глагола печь; печаль — то, что жжет, печет душу. Позор — то, на что «зрят», т.е. смотрят — вот каково было первоначальное значение слова. Получается, что безударная гласная о — в приставке. Пример — слово образовалось от мерить с помощью приставки при-. Солдат — связано с итальянским словом сольдо — названием монеты и жалованья Спасибо — когда-то вместо этого слова произносилось сочетание двух слов: «спаси (тебя) Бог», как исполненное благодарности пожелание. Топор — оттопать — этот глагол с ударением на первом слоге некогда значил «ударять», «рубить». Топор — это буквально «топало». Черепаха — значение корня череп- близко к слову черепица, скорлупа. Итак, перечислены возможные приемы «усиления» запоминаемого материала. Цель этой работы — научить детей не только приемам запоминания, но и навыкам по отбору наиболее продуктивных приемов, исходя из характера заучиваемого материала и особенностей памяти каждого ученика. Для этого учитель должен ориентировать учащихся на самостоятельный поиск и придумывание, вовлекать их в разные виды деятельности, подключать к запоминанию различные чувства детей, создавать на уроке условия для творчества, фантазии и обязательно побуждать к выбору индивидуального способа запоминания — того наилучшего приема, который компенсировал бы недостатки памяти каждого ученика. Таким образом, итогом любого «уярчения» должен стать не коллективно выбранный вариант, а тот, который ребенок найдет для себя сам. 21.Составление опорных таблиц и памяток учащегося, включающих в себя алгоритм работы с орфограммами. Алгоритмы могут быть разветвляющимися и линейными. На разветвляющихся алгоритмах отрабатывается большое количество правил правописания. Примером разветвляющегося алгоритма является алгоритм «Как писать слова с безударной гласной в корне слова». Правописание безударных гласных в корне слова является одним из трудных правил правописания. Поэтому много упражнений связано с отработкой безошибочного обозначения буквами безударных гласных звуков. Принцип тренинга: дети вспоминают правило, а потом тренируются в его применении. В упражнениях повторяется алгоритм безошибочного написания слов: 1) найди корень слова (подбери родственные слова); 2) поставь ударение; 3) если ударение падает на гласную в корне, то слово пиши с этой гласной (когда в корне одна гласная буква); 4) если в корне безударная гласная, подбери проверочное слово (измени форму слова или подбери родственное слово); 5) если проверочное слово подобрать нельзя, посмотри в словарь (словарное слово). Таким образом, ученик должен овладеть следующими умениями: правильно ставить в словах ударение; безошибочно разбирать слова по составу; выбирать способ проверки. Отработка орфографического правила проводится в орфографической тетради «Пишем грамотно». В этой тетради представлены разнообразные виды упражнений, которые требуются для закрепления изученного правила, проводится орфографический тренинг. Особое место в комплекте занимает коррекционная тетрадь «Учусь писать без ошибок», в которой представлены упражнения, помогающие слабоуспевающим ученикам понять и закрепить орфографическое правило. Именно при таком подходе к отработке орфографического правила заложен успех работы по формированию навыков грамотного письма: тренинг, основанный на сознательном применении правила, - это в первую очередь регулярное подтверждение учеником собственной правоты в совершении действий, связанных с выбором правильного написания. Рассмотрим линейный алгоритм. Примером линейного алгоритма является правило списывания текста. | Как правильно списать текст. 1. Прочитай предложение. 2. Повтори предложение, проверь, запомнил ли ты его. 3. Выдели в предложении слова с орфограммой. 4. Прочитай вслух предложение так, как оно написано. 5. Проговори предложение орфографически. 6. Запиши предложение, диктуя себе орфографически. 7. Проверь себя! Читай записанное предложение и сверяй с печатным текстом. | Очень важно в начале освоения алгоритма действовать коллективно: со всем классом или с группой учеников, тренируя их в применении данной последовательности действий. Для самостоятельной работы каждому ученику дается карточка с памяткой - алгоритмом списывания. В зависимости от того, какие ошибки при списывании делает ученик, в памятку могут быть внесены те или иные коррективы. Детям очень нравится работать с алгоритмами, так как возможность допустить ошибку очень невелика, да и сама работа выполняется с интересом. Вывод: Таким образом, применение алгоритмов способствует формированию навыков грамотного письма и орфографической зоркости у младших школьников и помогает учителю осуществлять дифференцированный подход на уроках русского языка. 22.Устный словарный диктант. Хорошую обратную связь для меня даёт работа с сигнальными карточками. Перед записью слов на определенное правило дети сначала поднимают сигнальную карточку и показывают букву, которую они хотят написать, а затем уже, с моего одобрения, пишут безошибочно. - «Найди опасное место». Я произношу слова, а дети хлопают в ладоши, как только услышат звук, которому при письме нельзя доверять. Как его найти? Надо определить, есть ли в слове безударный гласный звук. Если есть, то есть и «опасное место». Если два безударных гласных, то есть два «опасных места». - «Светофор». Дети показывают красный сигнал, как только находят «опасные место» - «Зажги маячок». Это проведение звукового анализа с составлением схемы, в которой обозначаются «опасные места». Дети под моим руководством ищут «опасные места» и отмечают их. Эта работа активизирует детей, учит видеть орфограмму, вызывает интерес. Дети работают с удовольствием. 23. Волшебный квадрат (5х5). Этот квадрат лежит всегда на партах учеников на уроке русского языка. «Дети! Квадрат будет обладать волшебной силой, если вы научитесь им правильно пользоваться. Для этого накладываете квадрат на первое слово предложения. Постепенно, двигая его вправо, открываете первый слог слова, потом второй и т.д. Таким образом он легко обнаружит пропуск буквы», — объясняется ученикам. Квадрат притормаживает движение глаз и заставляет детей быть внимательнее. 24. Упражнения « Орфограммы в загадках» развивая орфографическую зоркость, помогают учителю разнообразить работу на уроке, формируют любовь к народному творчеству, расширяют кругозор, обогащая словарный запас, развивают логическое мышление, приучая к размышлению и доказательству. Например: ЖИ – ШИ Парные согласные. Сами крошки, Хозяин лесной Боятся кошки: Просыпается весной. Под полом живут А зимой под вьюжный вой Туда всё несут. Спит в избушке снеговой. (мыши) (медведь) Ползун ползет, На дворе горой Иголочки везёт. А в избе водой. (ёжик) (снег) 25. Игра «Огоньки»: дети прикрепляют красные кружки под орфограммами и записывают слова с орфограммами в тетрадь 26. Очень важно проводить на уроке словарно-орфографическую работу. Это или "По следам ошибок", когда вызываются двое-трое учащихся (поочередно) и получают задание записать слова, в которых ранее были допущены ошибки; или работа над новыми словами, которые даны в учебнике для заучивания. На своих уроках русского языка для работы над орфографическими правилами я очень часто использую словарные диктанты, но не банально продиктованные, а диктанты занимательного, творческого характера: объяснительный, «Проверь себя», «Проверь товарища», зрительный, ассоциативный диктант, диктант с загадками, ребусами, «Закончи строчку» и т.д. Их роль, безусловно значительна, так как это та самая работа над орфографическими написаниями по совершенствованию орфографической зоркости, но не скучная и повторяющаяся из урока в урок, а интересная и забавная. Словарные диктанты помогают увидеть те стороны орфографических правил, которые ученики не поняли, не заметили, которые сложно им даются, над чем стоит поработать еще. Очень результативна работа по карточкам, на которых даны несколько картинок с изображением предметов, явлений, действий, называемых словами с трудными орфограммами. Ученик, получая такую карточку-задание, записывает слова на доске и выделяет орфограмму. Одним из мощных рычагов воспитания трудолюбия, желания и умения учиться считаю создание условий, обеспечивающих ребенку переживание успеха в своей учебной работе, ощущение радости на пути продвижения от незнания к знанию, от неумения к умению, т.е. осознание смысла и результата своих усилий. Бороться за успех в учении — значит учить детей учиться, помогать каждому, поверить в свои возможности, воспитывать организованность, самостоятельность, ответственность, дисциплину труда. Организуя урок, работая с детьми, стремлюсь так управлять их деятельностью, чтобы каждый (обязательно каждый!) почувствовал окрыляющую силу успеха. Чтобы ребёнку было легче усвоить новый материал, а потом закрепить имеющиеся знания, использую алгоритмизированные дидактические знаки, схемы, таблицы, карточки которые выполняют опорную функцию в организации учения и в управлении мышлением учащихся. Успех опорных сигналов как методических приемов обусловлен тем, что они отражают все аспекты сложной категории способов обучения. Многие замечают, в момент первого объяснения учителя, когда он использует яркие предметы, картинки, рисунки, таблицы, ребята принимают участие в работе, отвечают на вопросы, а порой и делают правильные выводы. На каком же этапе работы над новой темой слабые и даже средние ученики становятся пассивными, начинают отставать? Я долго пыталась уловить этот этап и вот что заметила: серьезные затруднения дети испытывают при переходе от яркой, доступной наглядности к более серьезному материалу, когда на основе хорошо усвоенных выводов надо строить свои суждения. А это часто у некоторых учеников не получается. Они не могут ни понять с первого урока, ни быстро заучить. Это и обусловливает проявление, а затем и нарастание пассивности. Включить каждого ученика в активную деятельность на всех уроках, довести представления по изучаемой теме до формирования понятий, устойчивых навыков — вот моя цель. Помогают достичь ее так называемые опорные схемы. Опорные схемы, или просто опоры, — это выводы, которые рождаются на глазах учеников в момент объяснения и оформляются в виде таблиц, карточек, наборного полотна, чертежа, рисунка. Очень важное условие в работе со схемами — то, что они должны непременно подключаться к работе на уроке, а не висеть, как плакаты. Только тогда они помогут учителю лучше учить, а детям легче учиться. Чувствуя трудности детей в переходе от наглядно-чувственного восприятия к абстрактно-логическому, обеспечиваю преодоление этих трудностей последовательно-динамической системой условных знаков, схематических моделей, которые помогают учащимся овладевать мыслительными приемами. На уроках полно использую возможности опорных схем в целях индивидуализации обучения, дифференцирования заданий каждому ученику, в развитии самостоятельности при решении познавательных задач. Я убедилась, что опорные схемы активизируют детей, организуют внимание к объяснению учителя и ответу товарища, разнообразят работу на уроке. Повышается интерес к учению. Дети быстрее думают, быстрее пишут, свободнее рассуждают, доказывают, В целом обеспечивается высокая организация каждого этапа урока, дружная работа класса. Особое внимание придаю оптимальному соотношению теоретических и прикладных знаний, усвоению понятий и правил в процессе применения, исключающего зазубривание. Вместе с этим тщательно отрабатывается язык учебного предмета, его терминология, усиливается смысловая нагрузка на тренировочный материал. Последовательное наращивание трудностей в овладении теоретическими знаниями согласуется с системой упражнений, отработкой умений и навыков, их автоматизацией и ускорением темпов учебно-познавательной деятельности школьников. Дается продуманная система тренировок, увеличивается объем устной работы за счет сокращения бессмысленного переписывания. И опять выручают опорные схемы, карточки-задания, сводные таблицы, Таким образом, опора на ранее усвоенное учеником — ведущая сила урока, при этом где надо—тренировка, «впечатывание» в память, объяснение трудностей и ошибок, самоконтроль, самопроверка, развитие зоркости в восприятии и применении правил; имеет место смена видов и приемов деятельности. Не забыт и контроль. Однако он организуется так, что не страшит учащихся, в него включаются элементы нового, уточняются и исправляются ошибки первичного восприятия, идет при этом повторение и применение знаний в новых ситуациях. Опорные карточки по разным темам программы помогают в одном случае своевременно предупредить ошибку, в другом — проработать (тут же, на уроке) допущенную, в третьем — провести профилактическое обобщенное повторение. Для закрепления знаний по темам и при повторении-обобщении постоянно использую карточки во фронтальных и индивидуальных заданиях! Например, поднимаю карточку за карточкой — дети называют проверочное слово, или карточки выставлены на доске, орфограммы закрыты бумажками-заслонками. Ученик быстро пишет нужную букву на доске над заслонкой. Заслонка снята — можно проверить ответ. Действенно и оперативно! Создание в классе спокойной обстановки, доброжелательность и взаимопомощь, чувство коллектива — тоже одно из необходимых слагаемых успеха, создания деловой атмосферы на уроке. При этом дети раскованны, свободны, никакого страха в ожидании вызова, работают активно и с удовольствием. Потому что внимание учителя сосредоточено не на ошибках и промахах, а на удачах и победах, пусть самых маленьких. Именно такой урок сотрудничества, на котором у всех всё получается, и рождает чувство успеха в учении, желание и готовность решать все более трудные задачи, идти вперед по дороге познания. 3. Повторение как важный этап совершенствования орфографических навыков. Необходимо помнить, что совершенствование орфографических навыков происходит и при повторении изученного материала. Я думаю, что повторение — важный этап в осмыслении знаний, совершенствовании умений и навыков учащихся по русскому языку. Оно дает возможность воспроизвести в памяти ранее изученный материал, а также выполнить еще раз практические задания, основанные на использовании повторенных понятий, определений, правил. Однако задачи повторения не исчерпываются этим. Они включают в себя совершенствование приемов умственной работы (опознавание, отнесение орфограмм к определенному орфографическому правилу; определение написаний в упражнениях, построенных на трудном языковом материале), обобщение материала, отработку навыков самоконтроля. При организации повторения важно иметь в виду, что за время, отведенное на изучение того или иного орфографического материала и дальнейшее его закрепление, не у всех учащихся вырабатываются прочные орфографические навыки. По моим данным, такие написания, как безударные гласные корня, не с частями речи, употребление н—нн в составе слова, употребление дефиса, дают высокий (30—50 % от общего числа) процент ошибок даже в старших классах. При повторении и обобщении изученного нужно учитывать неодинаковую степень сформированности орфографического навыка у разных групп учащихся и планировать упражнения таким образом, чтобы довести до автоматизма грамотное письмо школьников. Место занимательных упражнений в дидактическом материале по русскому языку. Выработка навыков правописания — процесс длительный. Чтобы научить детей успешно преодолевать те или иные орфографические трудности, нужно систематически и кропотливо работать на протяжении многих лет. Но это очень скучно! Необходимо практические работы строить так, чтобы они могли захватить ребят, удивить. Ученик должен удивляться тому что: - он видит орфограммы, - он может написать их правильно, - всё это дает хорошие результаты, - ему нравится работать, - на уроках русского языка интересно! Систематическая работа, основанная на использовании эффективных приёмов и средств формирования орфографической зоркости, дала мне следующие результаты: - учащиеся усвоили основные виды орфограмм; - достигнут довольно высокий уровень сформированности орфографической зоркости учащихся; - возрос интерес детей к русскому языку и, в частности, к орфографии. Приёмы и средства по выработке орфографической зоркости как важнейшего средства повышения грамотности учащихся, описанные в моей работе, многократно мною испытаны и дали неплохой результат.

Литература: 1.Бакурина Т.Н. Упражнения в правописании слов с безударными гласными в корне/Т.Н.Бакурина// Начальная школа. –2002- №2 2. Жедек П.С. Методика обучения орфографии/ Теоретические основы обучения русскому языку в начальных классах//Под ред. М.С.Соловейчик. –М.: Просвещение. 1992. 3. Рождественский Н.С. Обучение орфографии в начальной школе./Н.С.Рождественский –М.:Просвещение 4. Львов М. Р. Правописание в начальных классах. – М.: Просвещение, 1990. 5. Жиренко, О.В., Гайдина, Л.И. Учим русский с увлечением. М., 2005. 6. Лайло В.В. Печаль …. душу печет. «Усиление орфограммы»- один из пиемов длительного запоминания. 7. Шорох – Тоцкая М.К. Коррекция сложных речевых расстройств. Сборник упражнений. – М., 2006.

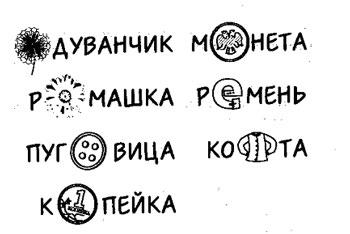

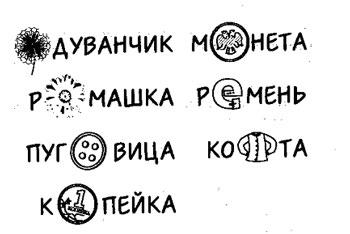

|