Системно-деятельностный подход

и его реализация на уроках

русского языка и литературы

Системно-деятельностный подход

в обучении

Расскажи - и я забуду,

покажи - и я запомню,

дай мне сделать самому - и я научусь.

Китайская мудрость

Основное правило доброй методы состоит в том,

чтобы не затемнять ума воспитанников пространными рассуждениями, а возбуждать собственное его действие.

Из Устава Царскосельского лицея

Воспитание школьников должно строиться на основе формирующей их деятельности .

В. И. Журавлёв,

профессор МОПИ, академик РАО

Учебная деятельность -

самостоятельная деятельность ученика по усвоению знаний, умений и навыков, в которой он изменяется и эти изменения осознает

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход , который обеспечивает:

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию ;

- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования;

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;

- построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенносте й обучающихся

Системно-деятельностный подход

- В системно-деятельностном подходе категория «деятельность» занимает одно из ключевых мест , а сама деятельность рассматривается как своего рода система.

- Системно-деятельностный подход нацелен на развитие личности .

- Обучение должно быть организовано так, чтобы целенаправленно вести за собой развитие .

- Деятельностный подход ориентирует не только на усвоение знаний , но и на способы этого усвоения, на образцы и способы мышления и деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала обучающегося.

- Главной задачей педагога является создание условий для организации такой деятельности школьников , которая подготавливала бы их к самостоятельной жизни в обществе

Принципы системно-деятельностного подхода

- Принцип деятельности - заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании , что способствует активному успешному формированию его общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений

- Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических особенностей развития обучающихся

- Принцип целостности – предполагает формирование обучающимися обобщенного системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук, взаимосвязи профессий и пр.)

Принципы системно-деятельностного подхода

Принцип минимакса – заключается в следующем: школа

должна предложить ученику возможность освоения содержания

образования на максимальном для него уровне и обеспечить

при этом его усвоение на уровне социально безопасного

минимума (ФГОС)

Принцип психологической комфортности – предполагает

снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса ,

создание в школе и на занятиях доброжелательной атмосферы,

ориентированной на реализацию идей педагогики

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения

Принцип вариативности – предполагает формирование

обучающимися способностей к систематическому перебору

вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях

выбора

Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на

творческое начало в образовательном процессе , приобретение

обучающимся собственного опыта творческой деятельности

Деятельностный подход к обучению предполагает

- наличие у школьников познавательного мотива (желания узнать, открыть, научиться) и конкретной учебной цели (понимания того, что именно нужно выяснить, освоить);

- выполнение школьниками определённых действий для приобретения недостающих знаний ;

- выявление и освоение школьниками способа действия , позволяющего осознанно применять приобретённые знания;

- формирование у школьников умения контролировать свои действия – как после их завершения, так и по ходу;

- включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач

Системно-деятельностный подход в основной школе обеспечивает

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования;

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;

- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся

Участники

образовательного процесса

Учитель

Ученик

В традиционной

системе

образовательного

процесса

Транслирует

содержание

образования

Получает содержание

образования

в готовом виде

Организует

деятельность

ученика в

информационно-

образовательной

среде

Осуществляет

деятельность

по усвоению

содержания

образования

В модернизированной

системе

образовательного

процесса

Главная задача – организовать деятельность ученика, направленную на достижение результатов образования

Учебник – инструмент организации учебного процесса

Современный учебник

Современный учебник должен:

- содержать аппарат для внедрения системно-деятельностных методов обучения в практику педагогов;

- обеспечивать «пошаговость» в подаче теоретического и практического материала, алгоритмизировать действия учителя и ученика;

- содержать задания на формирование и развитие метапредметных умений (обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, определять причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение, делать выводы)

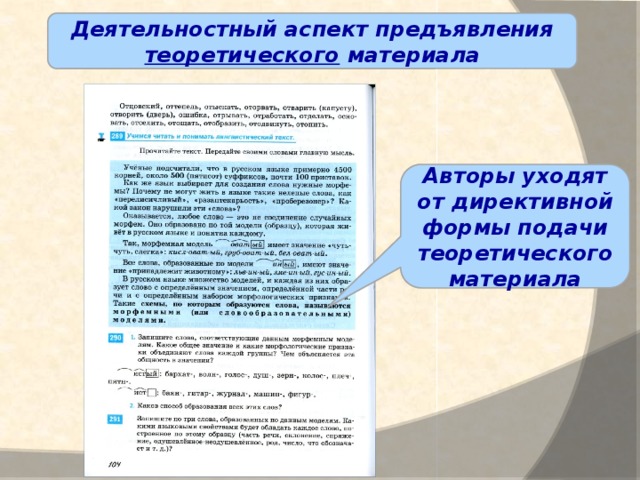

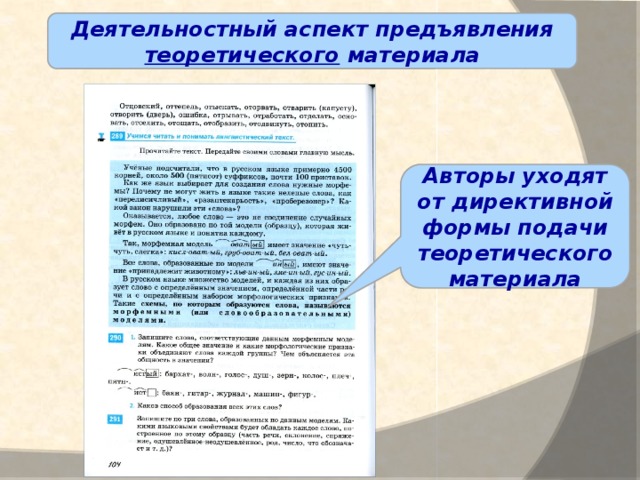

Деятельностный аспект предъявления теоретического материала

Авторы уходят от директивной формы подачи теоретического материала

11

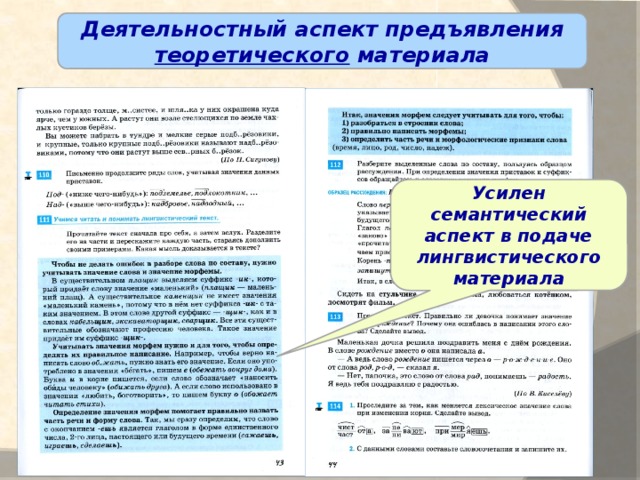

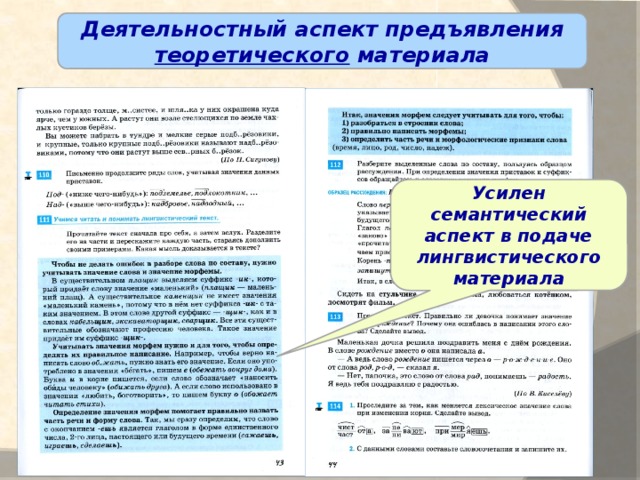

Деятельностный аспект предъявления теоретического материала

Усилен семантический аспект в подаче лингвистического материала

Из учебника М.М. Разумовской

11

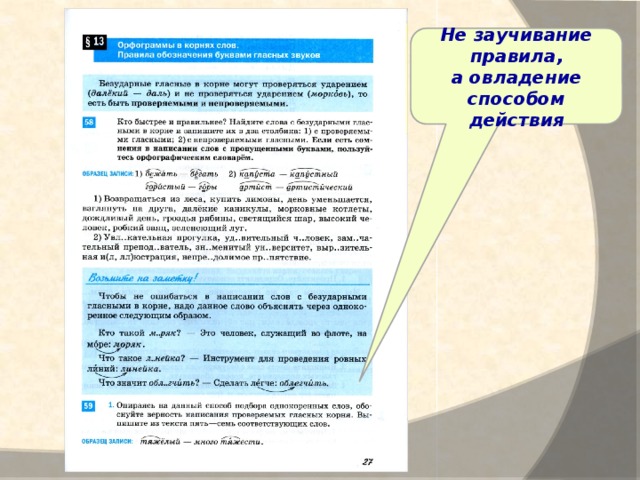

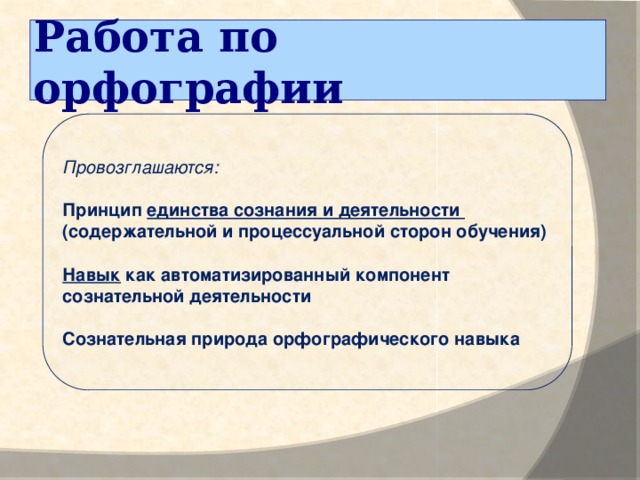

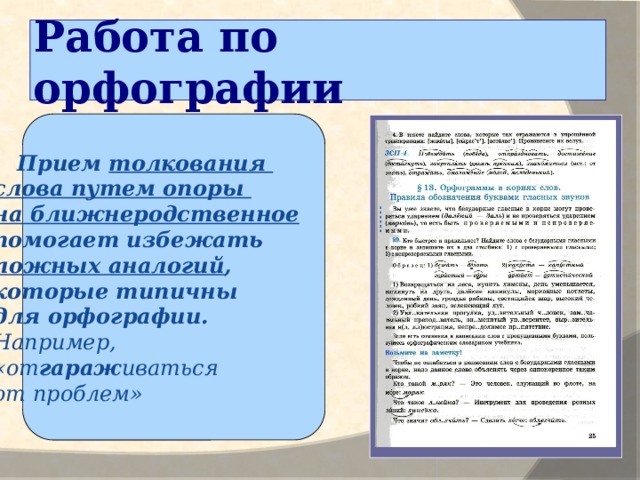

Работа по орфографии

Провозглашаются:

Принцип единства сознания и деятельности

(содержательной и процессуальной сторон обучения)

Навык как автоматизированный компонент

сознательной деятельности

Сознательная природа орфографического навыка

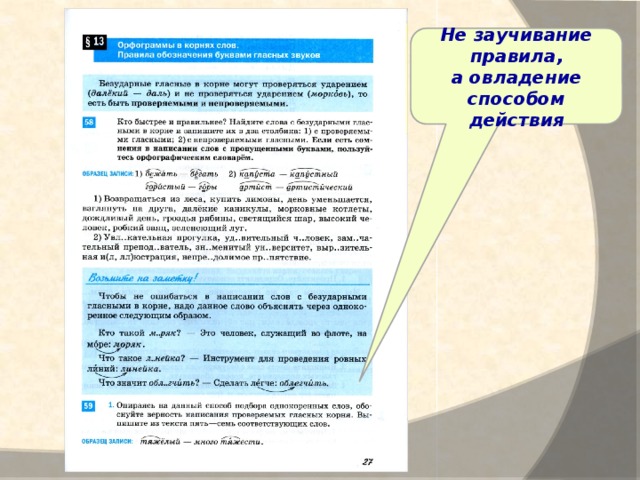

Не заучивание правила,

а овладение способом действия

11

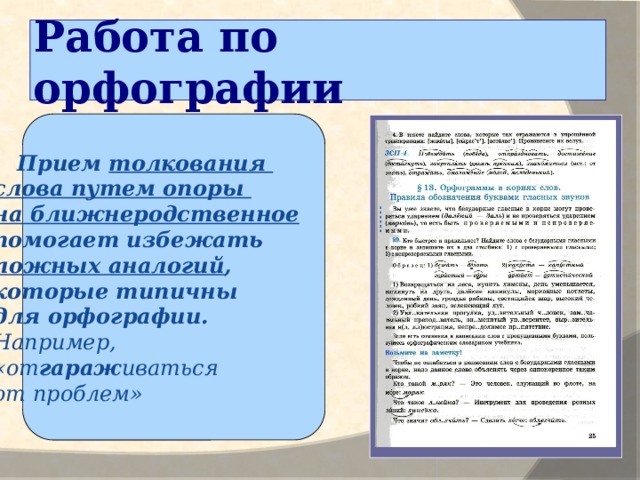

Работа по орфографии

Прием толкования

слова путем опоры

на ближнеродственное

помогает избежать

ложных аналогий ,

которые типичны

для орфографии.

Например,

«от гараж иваться

от проблем»

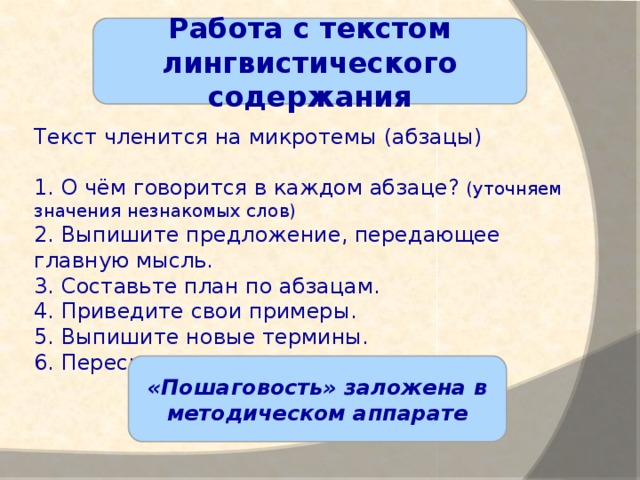

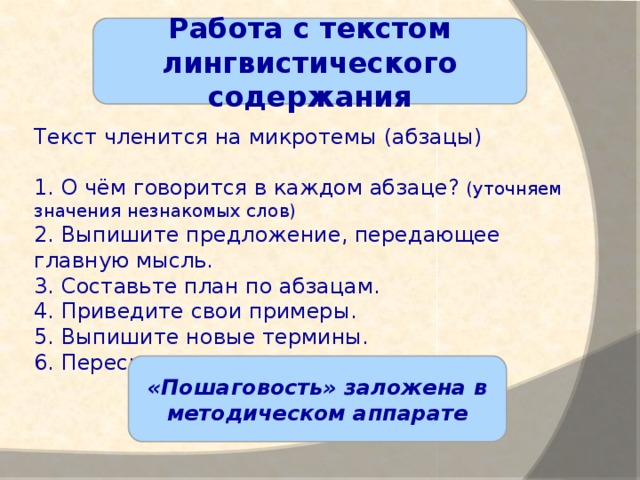

Работа с текстом лингвистического содержания

Текст членится на микротемы (абзацы)

1. О чём говорится в каждом абзаце? (уточняем значения незнакомых слов)

2. Выпишите предложение, передающее главную мысль.

3. Составьте план по абзацам.

4. Приведите свои примеры.

5. Выпишите новые термины.

6. Перескажите.

«Пошаговость» заложена в методическом аппарате

11

схемы

связные тексты

памятки-инструкции

таблицы

ТЕКСТ -

предмет изучения и единица обучения

формулировки заданий к упражнениям

словарные статьи

оглавление учебника

планы (текста, устного высказывания, языкового разбора)

афоризмы

эпиграфы к главам и параграфам учебника

11

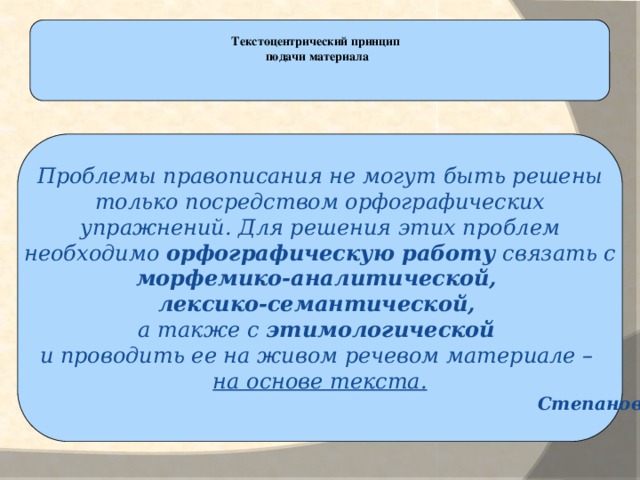

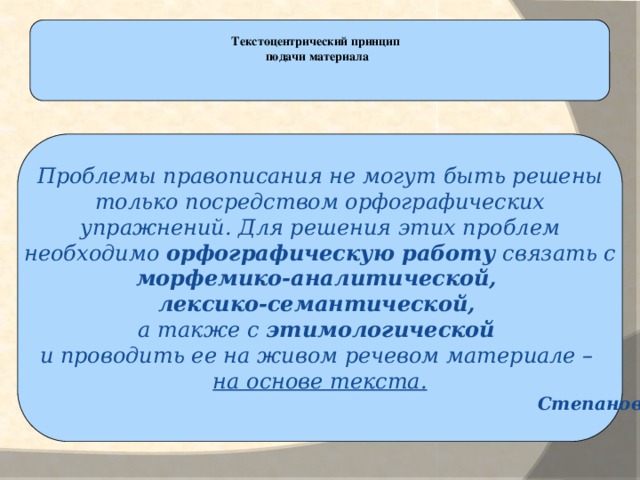

Текстоцентрический принцип

подачи материала

Проблемы правописания не могут быть решены

только посредством орфографических

упражнений. Для решения этих проблем

необходимо орфографическую работу связать с

морфемико-аналитической,

лексико-семантической,

а также с этимологической

и проводить ее на живом речевом материале –

на основе текста.

Степанова Л.С.

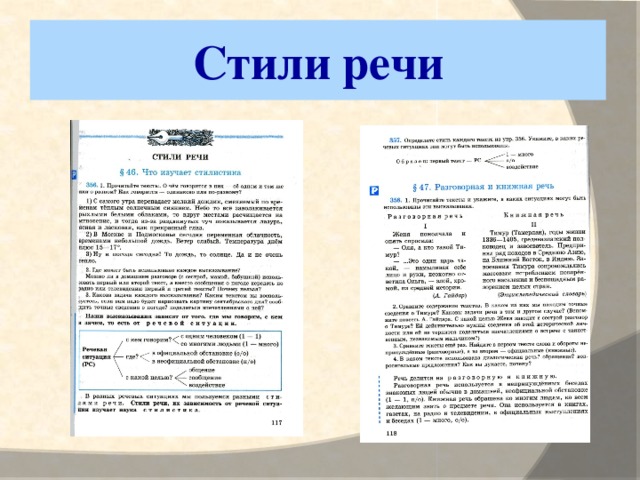

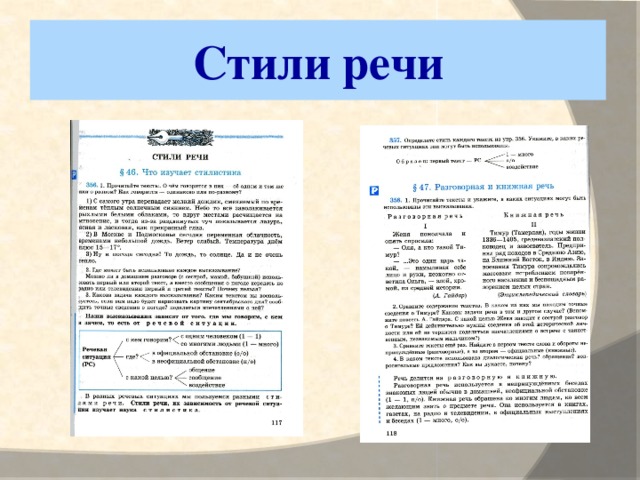

Стили речи

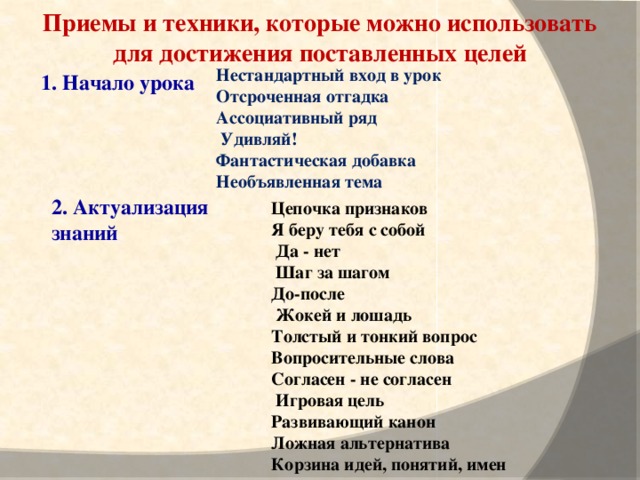

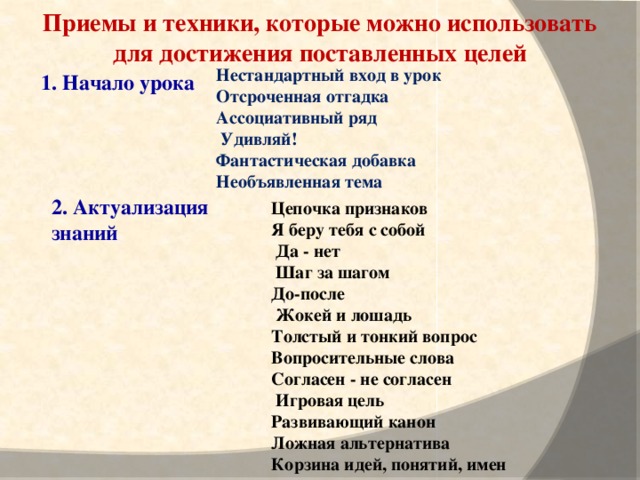

Приемы и техники, которые можно использовать для достижения поставленных целей

Нестандартный вход в урок

Отсроченная отгадка

Ассоциативный ряд

Удивляй!

Фантастическая добавка

Необъявленная тема

1. Начало урока

2. Актуализация

знаний

Цепочка признаков

Я беру тебя с собой

Да - нет

Шаг за шагом

До-после

Жокей и лошадь

Толстый и тонкий вопрос

Вопросительные слова

Согласен - не согласен

Игровая цель

Развивающий канон

Ложная альтернатива

Корзина идей, понятий, имен

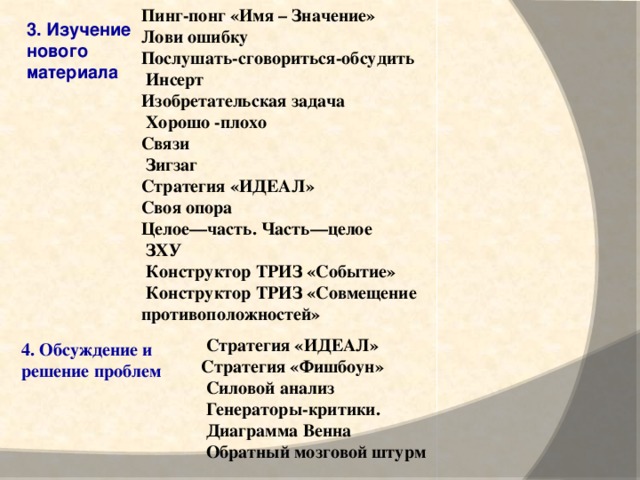

Пинг-понг «Имя – Значение»

Лови ошибку

Послушать-сговориться-обсудить

Инсерт

Изобретательская задача

Хорошо -плохо

Связи

Зигзаг

Стратегия «ИДЕАЛ»

Своя опора

Целое—часть. Часть—целое

ЗХУ

Конструктор ТРИЗ «Событие»

Конструктор ТРИЗ «Совмещение противоположностей»

3. Изучение нового

материала

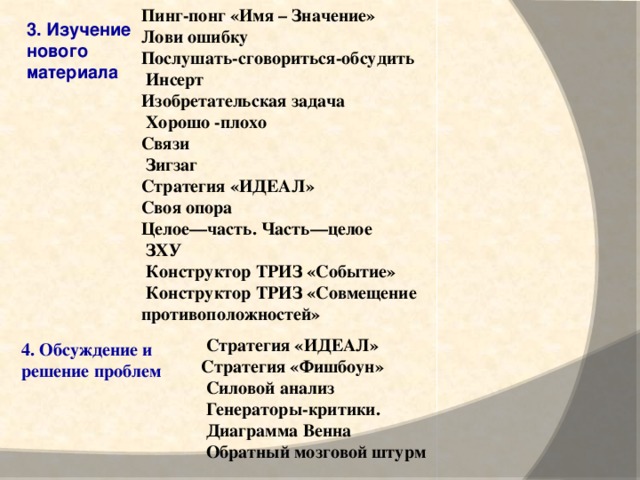

Стратегия «ИДЕАЛ»

Стратегия «Фишбоун»

Силовой анализ

Генераторы-критики.

Диаграмма Венна

Обратный мозговой штурм

4. Обсуждение и

решение проблем

5 . Решение

Морфологический ящик

Создай паспорт

учебных

задач

Ситуационные задачи

Изобретательские задачи

Метод интеллект-карт

Кластер

Жокей и лошадь

Цепочка признаков

Диаграмма Венна

Рюкзак

6. Контроль знаний, обратная связь

Хочу спросить

Толстый и тонкий вопрос

Вопросительные слова

Вопрос к тексту

Ромашка Блума

7. Формирование умения задавать вопросы

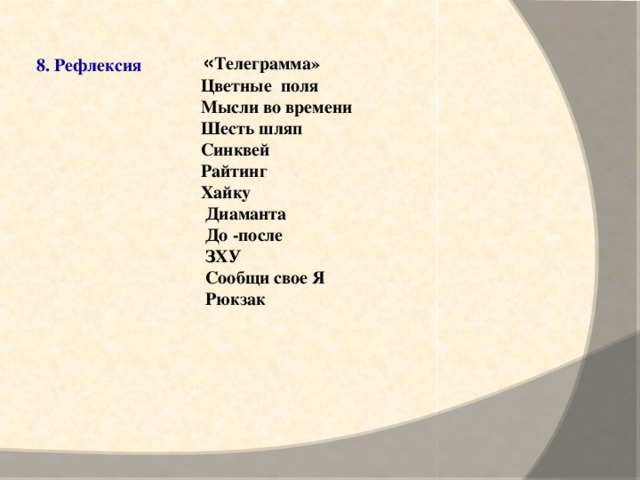

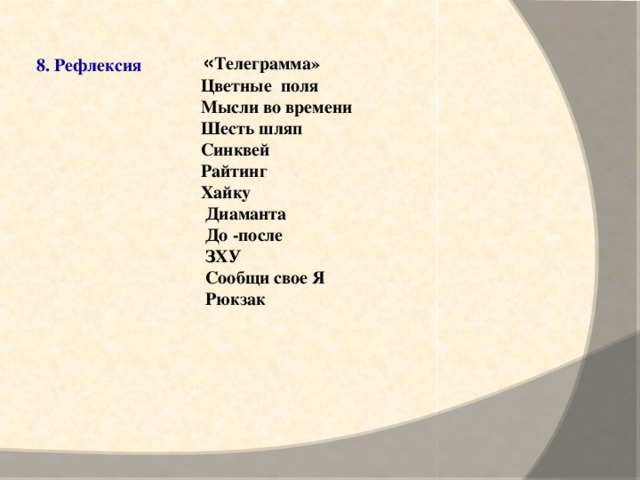

« Телеграмма»

Цветные поля

Мысли во времени

Шесть шляп

Синквей

Райтинг

Хайку

Диаманта

До -после

ЗХУ

Сообщи свое Я

Рюкзак

8. Рефлексия

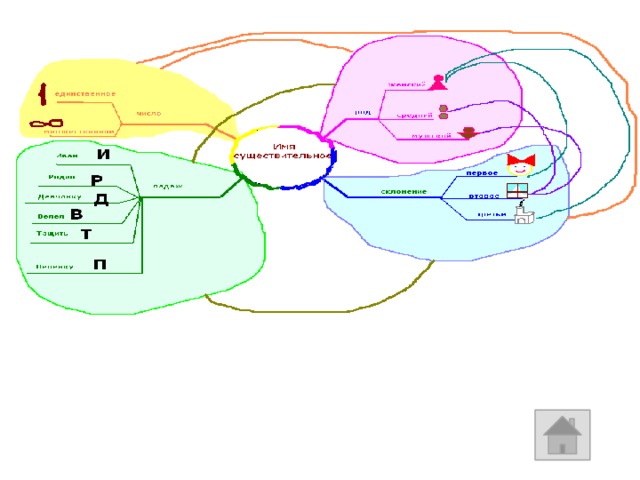

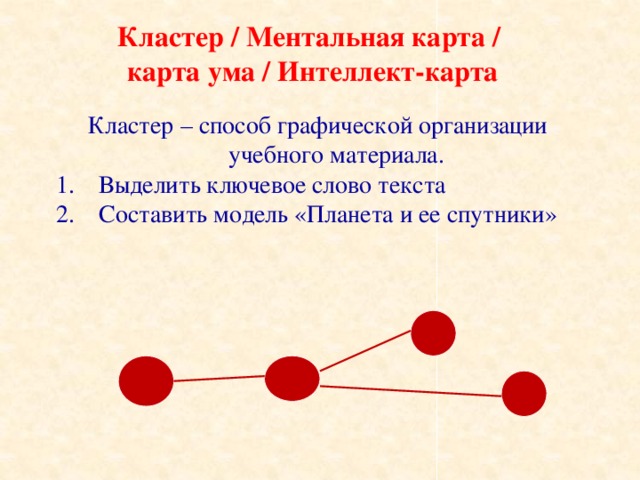

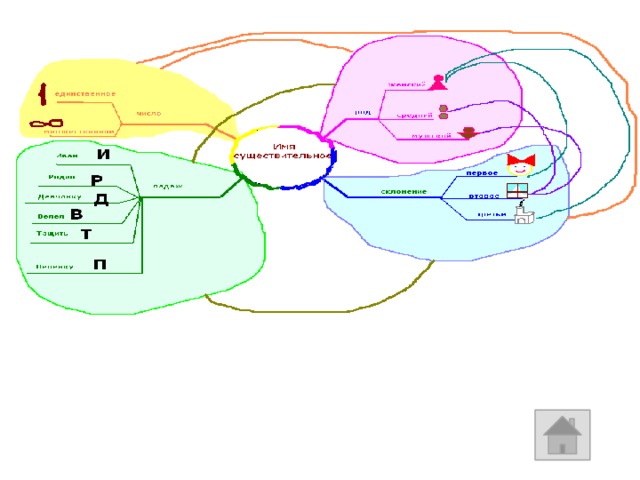

Кластер / Ментальная карта /

карта ума / Интеллект-карта

Кластер – способ графической организации учебного материала.

- Выделить ключевое слово текста

- Составить модель «Планета и ее спутники»

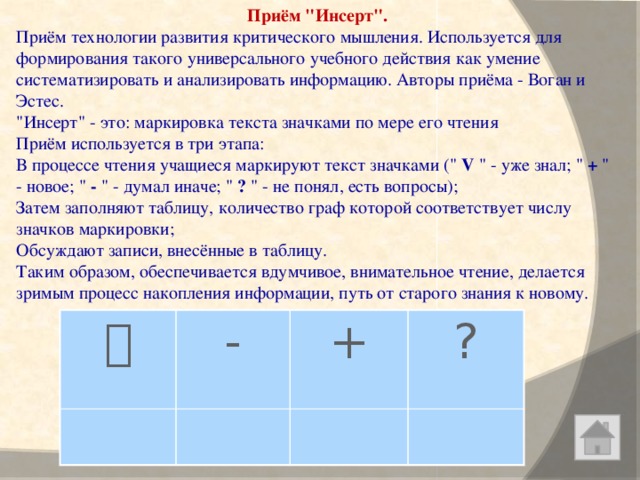

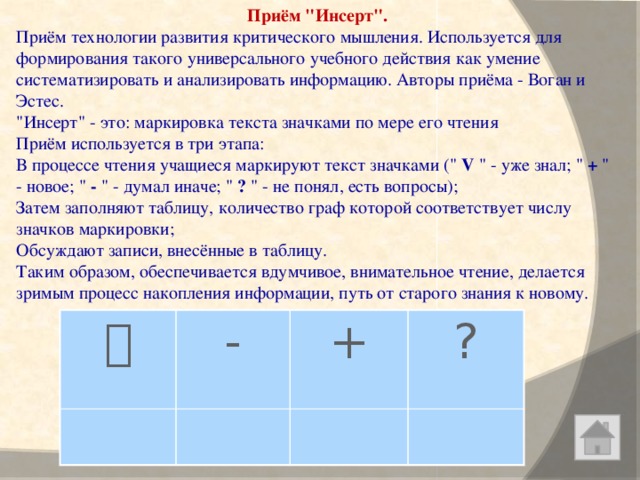

Приём "Инсерт".

Приём технологии развития критического мышления. Используется для формирования такого универсального учебного действия как умение систематизировать и анализировать информацию. Авторы приёма - Воган и Эстес.

"Инсерт" - это: маркировка текста значками по мере его чтения

Приём используется в три этапа:

В процессе чтения учащиеся маркируют текст значками (" V " - уже знал; " + " - новое; " - " - думал иначе; " ? " - не понял, есть вопросы);

Затем заполняют таблицу, количество граф которой соответствует числу значков маркировки;

Обсуждают записи, внесённые в таблицу.

Таким образом, обеспечивается вдумчивое, внимательное чтение, делается зримым процесс накопления информации, путь от старого знания к новому.

-

+

?

Приём "Синквейн"

Это стихотворение из пяти строк, в котором автор выражает свое отношение к проблеме:

1 строка – одно ключевое слово, определяющее содержание синквейна; 2 строка – два прилагательных, характеризующих ключевое слово; 3 строка – три глагола, показывающие действия понятия; 4 строка – короткое предложение, в котором отражено авторское отношение к понятию; 5 строка – резюме: одно слово, обычно существительное, через которое автор выражает свои чувства и ассоциации, связанные с понятием.

Составление синквейна – индивидуальная работа, но для начала нужно составить его всем классом. Можно включить синквейн и в домашнее задание, тогда при проверке учитель оценит, насколько верно поняли учащиеся смысл изученного материала.

Пример. Tема любви в произведении "Гранатовый браслет"

Куприн.

Роковая, невзаимная,

увлекается, страдает, гибнет.

Да святится имя твое.

Счастье.

Приём «Фишбоун» (рыбный скелет)

Голова - вопрос темы, верхние косточки - основные понятия темы, нижние косточки — суть понятии, хвост – ответ на вопрос. Записи должны быть краткими, представлять собой ключевые слова или фразы, отражающие суть.

Пример.

Русский язык:

голова - Орфограммы-гласные буквы

верхние косточки - проверяемые гласные, непроверяемые гласные, чередующиеся гласные

нижние косточки - морфема, правило

хвост- знать условия выбора буквы.

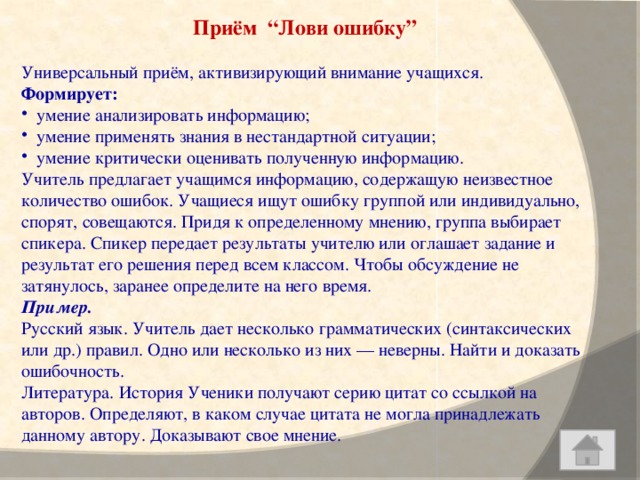

Приём “Лови ошибку”

Универсальный приём, активизирующий внимание учащихся.

Формирует:

- умение анализировать информацию;

- умение применять знания в нестандартной ситуации;

- умение критически оценивать полученную информацию.

Учитель предлагает учащимся информацию, содержащую неизвестное количество ошибок. Учащиеся ищут ошибку группой или индивидуально, спорят, совещаются. Придя к определенному мнению, группа выбирает спикера. Спикер передает результаты учителю или оглашает задание и результат его решения перед всем классом. Чтобы обсуждение не затянулось, заранее определите на него время.

Пример.

Русский язык. Учитель дает несколько грамматических (синтаксических или др.) правил. Одно или несколько из них — неверны. Найти и доказать ошибочность.

Литература. История Ученики получают серию цитат со ссылкой на авторов. Определяют, в каком случае цитата не могла принадлежать данному автору. Доказывают свое мнение.

Приём «До-После»

Описание: прием из технологии развития критического мышления. Он может быть использован на 1 этапе урока, как прием, актуализирующий знания учащихся. А также на этапе рефлексии.

Формирует:

- умение прогнозировать события;

- умение соотносить известные и неизвестные факты;

- умение выражать свои мысли;

- умение сравнивать и делать вывод.

В таблице из двух столбцов заполянется часть "До", в которой учащийся записывает свои предположения о теме урока, о решении задачи, может записать гипотезу.

Часть "После" заполняется в конце урока, когда изучен новый материал, проведен эксперимент, прочитан текст и т.д.

Далее ученик сравнивает содержание "До" и "После" и делает вывод.

Приём “Зигзаг”

Данную стратегию уместно использовать для развития у школьников следующих умений:

• анализировать текст совместно с другими людьми;

• вести исследовательскую работу в группе;

• доступно передавать информацию другому человеку;

• самостоятельно определять направление в изучении какого-то предмета с учетом интересов группы.

Пример.

Прием используется для изучения и систематизации большого по объему материала. Для этого предстоит сначала разбить текст на смысловые отрывки для взаимообучения. Количество отрывков должно совпадать с количеством членов групп. Например, если текст разбит на 5 смысловых отрывков, то в группах (назовем их условно рабочими) - 5 человек.

Приём “Да-нет”.

Универсальный приём технологии ТРИЗ: способен увлечь и маленьких, и взрослых; ставит учащихся в активную позицию. Формирует следующие универсальные учебные действия:

- умение связывать разрозненные факты в единую картину;

- умение систематизировать уже имеющуюся информацию;

- умение слушать и слышать друг друга.

Учитель загадывает нечто (число, предмет, литературного героя, историческое лицо и др.). Учащиеся пытаются найти ответ, задавая вопросы, на которые учитель может ответить только словами: "да", "нет", "и да и нет".

Лестница успеха

Если учитель ведёт урок в традиционном плане, то можно выделить и написать на доске этапы деятельности. В конце урока предложить учащимся оценить свою работу на каждом этапе в виде ступенек, ведущих к успеху.

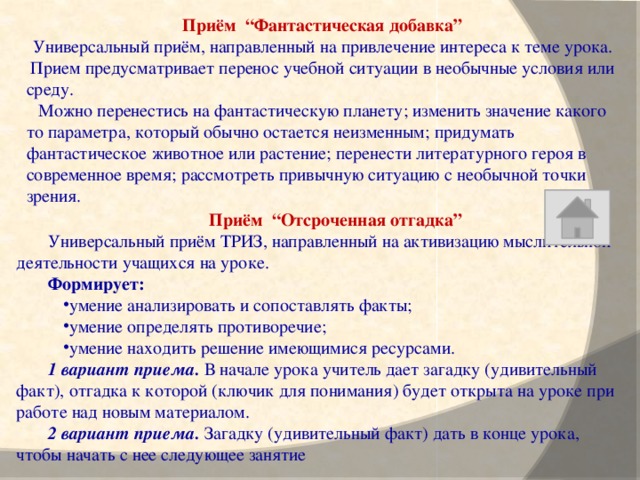

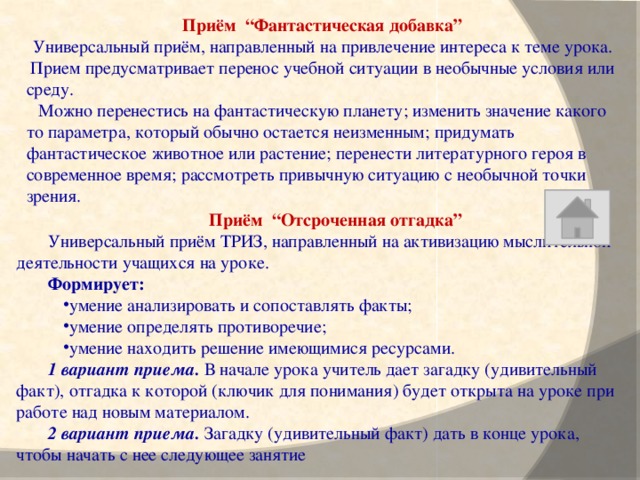

Приём “Фантастическая добавка”

Универсальный приём, направленный на привлечение интереса к теме урока. Прием предусматривает перенос учебной ситуации в необычные условия или

среду.

Можно перенестись на фантастическую планету; изменить значение какого

то параметра, который обычно остается неизменным; придумать фантастическое животное или растение; перенести литературного героя в современное время; рассмотреть привычную ситуацию с необычной точки зрения.

Приём “Отсроченная отгадка”

Универсальный приём ТРИЗ, направленный на активизацию мыслительной деятельности учащихся на уроке.

Формирует:

- умение анализировать и сопоставлять факты;

- умение определять противоречие;

- умение находить решение имеющимися ресурсами.

1 вариант приема. В начале урока учитель дает загадку (удивительный факт), отгадка к которой (ключик для понимания) будет открыта на уроке при работе над новым материалом.

2 вариант приема. Загадку (удивительный факт) дать в конце урока, чтобы начать с нее следующее занятие

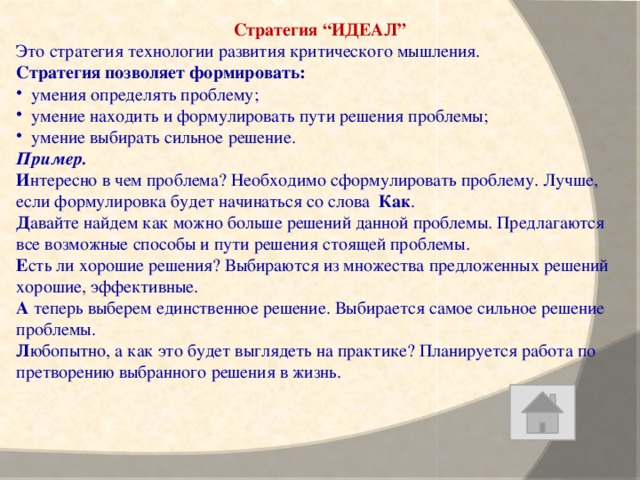

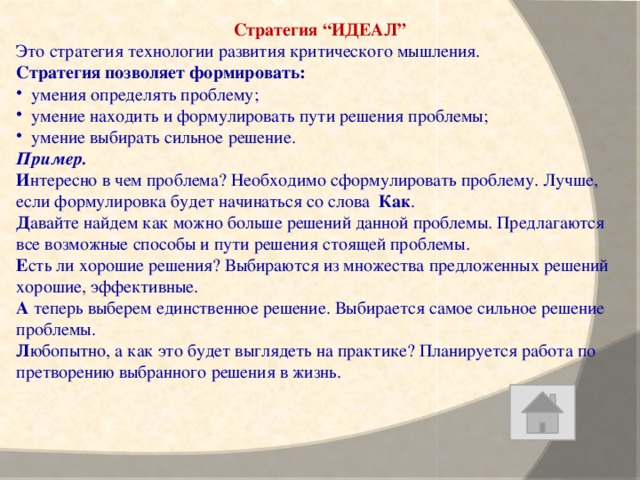

Стратегия “ИДЕАЛ”

Это стратегия технологии развития критического мышления.

Стратегия позволяет формировать:

- умения определять проблему;

- умение находить и формулировать пути решения проблемы;

- умение выбирать сильное решение.

Пример.

И нтересно в чем проблема? Необходимо сформулировать проблему. Лучше, если формулировка будет начинаться со слова Как .

Д авайте найдем как можно больше решений данной проблемы. Предлагаются все возможные способы и пути решения стоящей проблемы.

Е сть ли хорошие решения? Выбираются из множества предложенных решений хорошие, эффективные.

А теперь выберем единственное решение. Выбирается самое сильное решение проблемы.

Л юбопытно, а как это будет выглядеть на практике? Планируется работа по претворению выбранного решения в жизнь.

Приём “Морфологический ящик”

Прием используется для создания информационной копилки и последующего построения определений при изучении лингвистических, математических понятий. Модель служит для сбора и анализа информации по заданным признакам, выявление существенных и несущественных признаков изучаемого явления. Копилка универсальна, может быть использована на различных предметах

Пример.

на русском языке – сбор частей слова для конструирования новых слов; сбор лексических значений многозначных слов; составление синонимических и антонимических рядов; копилка фразеологизмов и их значений; копилка слов, содержащих определенную орфограмму; копилка родственных слов;

литература – копилка рифм, метафор; копилка личностных качеств для характеристик героев.

Приём “Создай паспорт”

Прием для систематизации, обобщения полученных знаний; для выделения существенных и несущественных признаков изучаемого явления; создания краткой характеристики изучаемого понятия, сравнения его с другими сходными понятиями (русский язык, математика, окружающий мир, литература).Это универсальный прием составления обобщенной характеристики изучаемого явления по определенному плану

Пример.

Может быть использован для создания характеристик:

на литературе – героев литературных произведений;

на русском языке – частей речи, членов предложений, частей слова, лингв. терминов..

Приём "Ромашка" Блума

Описание: "Ромашка" состоит из шести лепестков, каждый из которых содержит определенный тип вопроса. Таким образом, шесть лепестков - шесть вопросов. Пример.

Простые вопросы — вопросы, отвечая на которые, нужно назвать какие-то факты, вспомнить и воспроизвести определенную информацию: "Что?", "Когда?", "Где?", "Как?".

Уточняющие вопросы. Такие вопросы обычно начинаются со слов: "То есть ты говоришь, что…?", "Если я правильно понял, то …?", "Я могу ошибаться, но, по-моему, вы сказали о …?". Целью этих вопросов является предоставление учащемуся возможностей для обратной связи относительно того, что он только что сказал.

Интерпретационные (объясняющие) вопросы . Обычно начинаются со слова "Почему?" и направлены на установление причинно-следственных связей. "Почему листья на деревьях осенью желтеют?". Если ответ на этот вопрос известен, он из интерпретационного "превращается" в простой.

Творческие вопросы. Данный тип вопроса чаще всего содержит частицу "бы", элементы условности, предположения, прогноза: "Что изменилось бы ...", "Что будет, если ...?", "Как вы думаете, как будет развиваться сюжет в рассказе после...?".

Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех или иных событий, явлений, фактов. "Почему что-то хорошо, а что-то плохо?", "Чем один урок отличается от другого?", "Как вы относитесь к поступку главного героя?" и т.д.

Практические вопросы . Данный тип вопроса направлен на установление взаимосвязи между теорией и практикой: "Как можно применить ...?", Что можно сделать из ...?", "Где вы в обычной жизни можете наблюдать ...?", "Как бы вы поступили на месте героя рассказа?".

Приём “Рюкзак”

Прием рефлексии используется чаще всего на уроках после изучения большого раздела. Суть - зафиксировать свои продвижения в учебе, а также, возможно, в отношениях с другими. Рюкзак перемещается от одного ученика к другому. Каждый не просто фиксирует успех, но и приводит конкретный пример. Если нужно собраться с мыслями, можно сказать "пропускаю ход".

Пример.

я научился составлять план текста

я разобрался в такой-то теме

я наконец-то запомнил, чем причастие отличается от деепричастия и т.д.

Приём "Цветные поля".

Приём интерактивного обучения. Используется с целью создания психологически комфортной обстановки на уроке. Ученик, выполняя письменную работу, отчёркивает поля цветными карандашами, и эти цвета имеют смысловую нагрузку:

красный – «Проверьте, пожалуйста, всё и исправьте все ошибки», – обращается он к учителю,

зелёный – «Отметьте, пожалуйста, все ошибки, я сам исправлю»,

синий – «Укажите количество ошибок, я их сам найду и исправлю»,

чёрный – «Не относитесь, пожалуйста, серьёзно к этой работе, я её делал в спешке».

Пример. Применим на уроках русского языка таких как контрольный диктант с грамматическим заданием и работой над ошибками.

Приём “Диаграмма Венна”

Описание: Доска (лист) делится на три части. В первой колонке детям предлагается записать общее между 2 понятиям, а в двух других – отличительные особенности каждого.

Приём “Райтинг”

Приём оценивания деятельности учащихся на уроке. Название приема в переводе звучит как «правильно». Прием вводится на время согласования оценки с учеником.

Формирует:

умение объективно и регулярно оценивать свой труд.

Завершив работу, ученик ставит себе оценку. За ту же работу ставит оценку учитель. Записывается дробь. Оценка выставляется в дневник, тетрадь. Райтинг можно использовать для оценивания докладов, индивидуальных домашних заданий, заданий творческого характера.

Пример 1.

Ученик ставит оценку 4, учитель – 5. Результат – дробь 4/5.

Приём "Телеграмма"

Описание: приём актуализации субъективного опыта. Очень краткая запись.

' Пример. Кратко написать самое важное, что уяснил с урока с пожеланиями соседу по парте и отправить (обменяться). Написать в телеграмме пожелание герою произведения, лирическому герою стихотворения. Написать пожелание себе с точки зрения изученного на уроке и т.д.

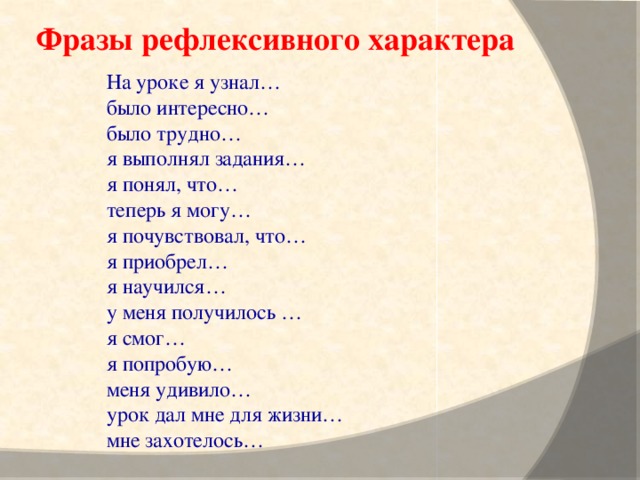

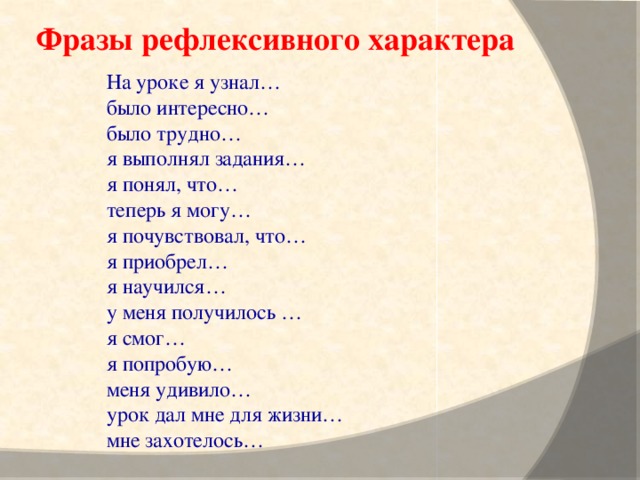

Фразы рефлексивного характера

На уроке я узнал…

было интересно…

было трудно…

я выполнял задания…

я понял, что…

теперь я могу…

я почувствовал, что…

я приобрел…

я научился…

у меня получилось …

я смог…

я попробую…

меня удивило…

урок дал мне для жизни…

мне захотелось…

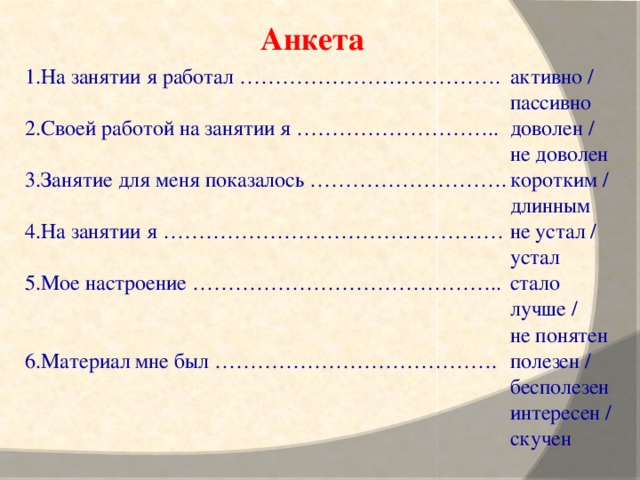

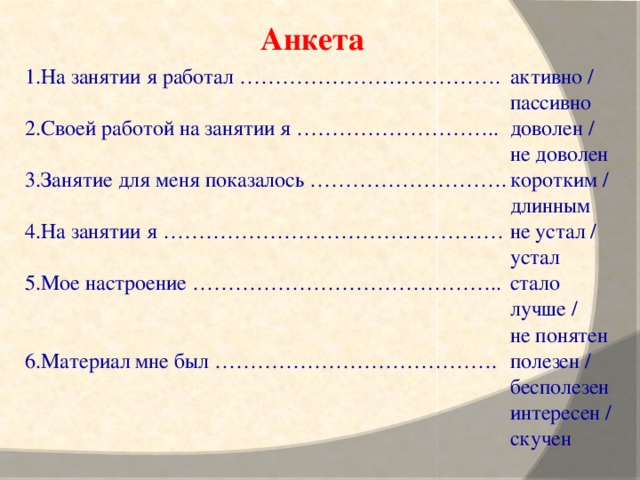

Анкета

1.На занятии я работал ……………………………….

2.Своей работой на занятии я ………………………..

активно / пассивно доволен / не доволен коротким / длинным не устал / устал стало лучше /

3.Занятие для меня показалось ……………………….

не понятен полезен / бесполезен интересен / скучен

4.На занятии я …………………………………………

5.Мое настроение ……………………………………..

6.Материал мне был ………………………………….

Полезные ссылки

- http://www.sch2000.ru/ - Центр системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…».

- http://netedu.ru / - Портал "Сетевое образование. Экспертиза. Учебники".

- https://sites.google.com/site/konstruktoruroka/home - Цифровой конструктор урока (разработчик Селихова Татьяна Юрьевна . )

- http://www.openlesson.ru / - ОТКРЫТЫЙ УРОК: www.openlesson.ru - о режиссуре нескучных уроков в современной школе, премудростях социо-игрового стиля обучения и деловых подсказках в таблице-бабочке для профессионалов (как молодых, так и уже умудрёных педагогическим опытом)

- http://festival.1september.ru/articles/subjects/1 - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок».

Спасибо за внимание!