Методическая разработка «Сообщающиеся сосуды и их применение»

Тема урока – Сообщающиеся сосуды и их применение.

Предмет – физика

Учитель – Кузьмина Наталья Евгеньевна

Класс – 7

Тип урока: урок закрепления, совершенствования и развития знаний, умений и навыков.

Вид урока: смешанный (несколько видов деятельности).

Цель урока –

обучающая: формирование у учащихся понятия «сообщающиеся сосуды», навыков применения закона сообщающихся сосудов, формирование представления об их применении; закрепление навыков работы на компьютере, работы с компьютерными фотоснимками;

развивающая: формирование умений устанавливать причинно-следственные связи между фактами, явлениями и причинами, их вызвавшими, выдвигать гипотезы, их обосновывать и проверять достоверность; расширение кругозора;

воспитывающая: формирование познавательного интереса к предмету «физика», развитие коммуникабельной компетенции, умения работы в группе; приобретение опыта публичного выступления; воспитание чувства патриотизма, гордости за Родину;

Задачи:

создать условия для усвоения учащимися понятия о сообщающихся сосудах и их свойствах;

повторить закон Паскаля и зависимость давления жидкости от высоты ее столба и плотности;

учащихся познакомить их с практическим применением свойства сообщающихся сосудов.

Программно – методическое обеспечение:

– программа по физике основного (общего) образования.

– учебник «Физика. 7 класс», авт. А.В. Перышкин.

Используемые ресурсы:

– презентация учителя (Power Point) (приложение 2),

– видеофильм «Санкт-Петербург и пригороды (часть 1)»

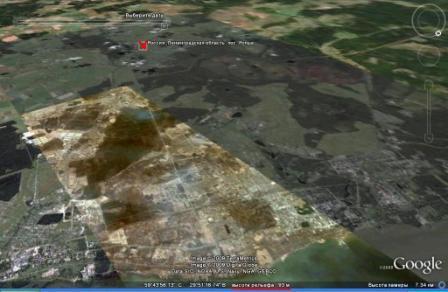

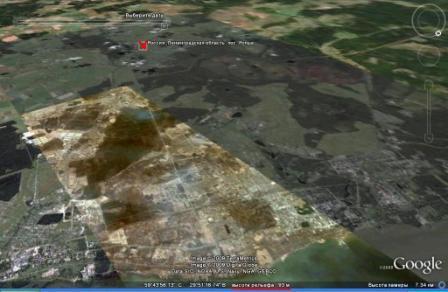

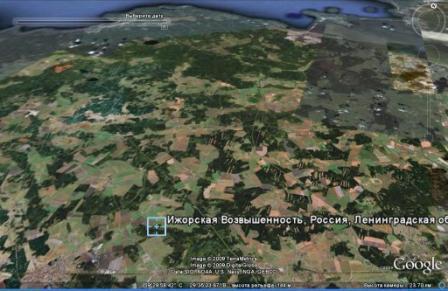

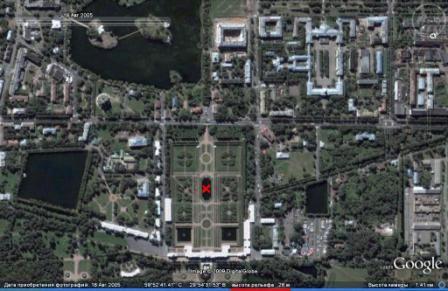

– фотоснимки со спутника территории Петергофа, п. Ропша, Ижорской возвышенности (ресурсы 052127273030_01_P001_8bit и S2P2L0_085228_070809);

– авторские фотографии фонтанов Петергофа в презентации (http://fountains.narod.ru , http://www.peterhof.ru/?m=6);

– Анимация «Мертвое море и Акведук» (http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/94d01678-b454-4688-9139-416ed9a9573d/7_198.swf);

– Рисунок сообщающихся сосудов (http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/aad031b3-77f3-4670-b272-d67668d890ee/7_196.jpg);

– Анимация «Прохождение корабля через шлюзы» (http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/47802304-57bc-4fdb-ae78-d1c481245954/7_189.swf);

– мультимедийный диск «1С. Физика. 7 класс» (или аналогичные материалы Коллекции ЕЦОР: ресурс «Водопровод и водонапорная башня» (http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/164c96bc-bfe4-4c37-8ba4-b339e085a7c7/7_199.swf).

Оборудование:

– компьютеры для учащихся (6 шт.), РМУ (компьютер, мультимедийный проектор, экран или интерактивная доска), прибор «Сообщающиеся сосуды», модели сообщающихся сосудов, вода, машинное масло, модель «Фонтан», таблицы «Водопровод», «Шлюзы», электрические чайники, лейка;

Структура урока:

1) сообщение цели предстоящей работы;

2) воспроизведение учащимися знаний, умений и навыков, изученных на предыдущем уроке, которые потребуются для выполнения предложенных заданий;

3) актуализация знаний учащихся, изучение нового материала;

4) выполнение учащимися различных упражнений, задач; проверка выполненных работ;

5) задание на дом.

Ход урока.

1. Организационный момент. Приветствие учащихся.

Предварительно учащиеся делятся на группы, выбирают командира и его помощника, распределяют роли «Аналитиков» и «Поисковиков»

2. Проверка домашнего задания. (Проверка организуется как взаимопроверка в парах внутри групп:

1) соседи обмениваются тетрадями с письменными работами и проводят её проверку, выставляя предлагаемую оценку в Лист достижении ученика; 2) в парах проводится устный опрос соседа по контрольным вопросам параграфов учебника по темам предыдущих тем, по количеству правильных выставляется оценка в Лист достижений ученика. На основе этих оценок учитель выставляет общую оценку.)

3. Актуализация знаний учащихся. Изучение нового материала с опорой на жизненный опыт учащихся.

(слайд 1)

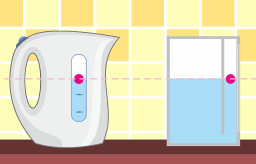

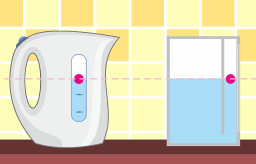

Учитель: – Приходилось ли Вам слышать фразу «сообщающиеся сосуды»? Что может описывать данное выражение? /Ответы детей по «расшифровке» данного выражения/. Вы встречаетесь с сообщающимися сосудами с раннего детства, даже не понимая их смысл. Попробуйте назвать примеры сообщающихся сосудов. /Мнения детей. На стол учителем выставляются примеры сообщающихся сосудов: чайник, лейка, электрический чайник и сосуды/

Учитель: – Какие части этих предметов являются сосудами, где их общая, соединяющая их часть. Сколько может быть таких соединений? /Мнения детей./

(слайд 2)

Учитель: – Как распределится вода в сосудах, когда заполняется один из них? /Мнения детей./ Правильно, через общую часть жидкость проникает во второй сосуд, уровни воды в сосудах устанавливаются на одинаковом уровне. Каждый день мы пользуемся тем, что вода в чайнике и его носике находится на одном горизонтальном уровне. При медленном наклоне чайника этот уровень не меняется, в результате вода из носика начинает выливаться.

Учитель: – Как распределится вода в сосудах, когда заполняется один из них? /Мнения детей./ Правильно, через общую часть жидкость проникает во второй сосуд, уровни воды в сосудах устанавливаются на одинаковом уровне. Каждый день мы пользуемся тем, что вода в чайнике и его носике находится на одном горизонтальном уровне. При медленном наклоне чайника этот уровень не меняется, в результате вода из носика начинает выливаться.

В  современных электрических чайниках нет длинного носика, но часто имеется указатель уровня воды, который также представляет собой колено сообщающегося сосуда, в котором плавает на поверхности яркий индикатор. Примерно так же устроена и лейка для полива цветов.

современных электрических чайниках нет длинного носика, но часто имеется указатель уровня воды, который также представляет собой колено сообщающегося сосуда, в котором плавает на поверхности яркий индикатор. Примерно так же устроена и лейка для полива цветов.

Научное открытие сообщающихся сосудов датируется 1586 годом (голландский ученый Симон Стевин), но, судя по устройству священной неиссякаемой чаши, оно было известно еще жрецам Древней Греции.

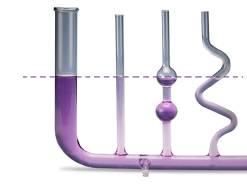

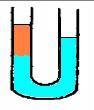

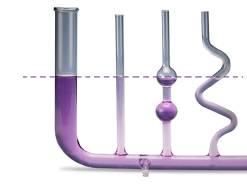

Учитель: – Попробуйте дать определение сообщающихся сосудов. Сосуды, соединённые между собой трубкой, называются сообщающимися.

– Но почему уровни жидкости в сосудах уравниваются? /Мнения детей./ Что произойдёт, если в сосуды налить разные жидкости? /Мнения детей./ Проведём эксперимент: наполните модель сосудов на Вашем столе водой, затем в один из сосудов аккуратно влейте машинное масло. Что Вы наблюдаете?

/Учащиеся в группе проводят опыт и описывают расположение жидкостей в сосудах/.

Учитель: – Сейчас наши «Аналитики» постараются подтвердить полученные экспериментально результаты расчётами на основе известных законов. В это время «Поисковики» отправляются к компьютерам команд для нахождения в сети Интернет информации об одном из видов применения сообщающихся сосудов: задание расположено на компьютерном столе команды в конверте.

/Самостоятельная работа учащихся в группах: «Аналитики» – 4 человека от команды – преступает к выведению закона сообщающихся сосудов «Поисковики» переходят к компьютерам и приступают к поиску информации. Из предложенных вариантов могут быть «Водопровод (Акведук)», «Артезианский колодец», «Природный сообщающийся сосуд – Мёртвое море», «Шлюзы», «Водомерное стекло». Вместо поиска в интернете можно предложить проанализировать заранее подобранный учителем материал (приложение 1)./

По окончании работы группы «Аналитики» обмениваются расчётами с другими группами и проводят взаимопроверку. Выставляется оценка в Лист достижения команды. Учитель представляет результат расчётов на экране /

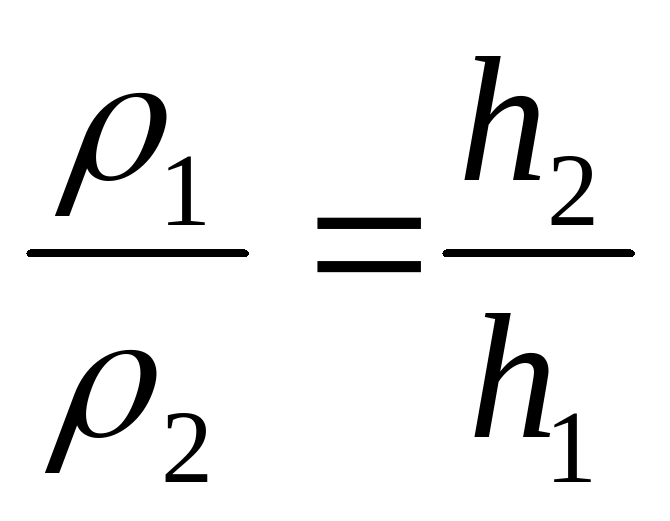

(слайд 3)

У  читель: – Жидкость покоится, не перемещается из одного сосуда в другой, значит, давления ее в обоих сосудах на любом уровне одинаковы.

читель: – Жидкость покоится, не перемещается из одного сосуда в другой, значит, давления ее в обоих сосудах на любом уровне одинаковы.

p = ∙ g ∙ h;

p1 = ∙ g ∙ h1; p2 = ∙ g ∙ h2;

p1= p2;

∙ g ∙ h1 = ∙ g ∙ h2;

h1 = h2.

В сообщающихся сосудах любой формы и сечения поверхности однородной жидкости устанавливаются на одном уровне.

Е  сли же в один из этих сосудов налить одну жидкость 1, а в другую — другую жидкость 2, то уровни этих жидкостей окажутся разными. Однако поскольку жидкости и в данном случае будут покоиться, то давление, создаваемое обоими столбами жидкостей равны.

сли же в один из этих сосудов налить одну жидкость 1, а в другую — другую жидкость 2, то уровни этих жидкостей окажутся разными. Однако поскольку жидкости и в данном случае будут покоиться, то давление, создаваемое обоими столбами жидкостей равны.

p1 = p2 ;

1 ∙ g ∙ h1 = 2 ∙ g ∙ h2,

1 ∙ h1 = 2 ∙ h2;

Отсюда следует, что 12 , то h12.

В сообщающихся сосудах, содержащих разные жидкости, высота столба жидкости с большей плотностью будет меньше высоты столба жидкости с меньшей плотностью.

- закон сообщающихся сосудов.

- закон сообщающихся сосудов.

Учитель: – Человек научился использовать данный закон в различных областях жизни. Наши «Поисковики» представят найденный материал.

/Выступление «Поисковиков», на фоне их выступления демонстрируются слайды с фотографиями данных объектов (слайды 4, 5, 6), плакаты или загружаются ресурсы ЕКЦОР:

1) анимации «Водопровод»; 2) анимации «Мертвое море и Акведук»;

3) анимация «Прохождение корабля через шлюзы».

(слайды 7, 8, 9)

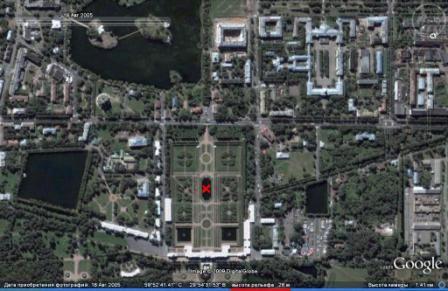

Учитель: – Насосы используются и для создания давления на входе в трубы большинства современных фонтанов. Однако до сих пор функционирует великолепный фонтанный комплекс, созданный по распоряжению Петра I в г. Петергофе, который работает по принципу сообщающихся сосудов.

/Рассказ проводится с показом фотоснимков, полученных со спутника (ресурс 052127273030_01_P001_8bit.tif)/

П  етр не случайно выбрал именно это место для строительства загородной резиденции – Петергофа. Обследуя местность вблизи Финского залива, он обнаружил несколько водоемов, питавшихся бьющими из-под земли ключами. По этим ключам можно было установить, что где-то неподалеку есть источник воды, расположенный выше уровня местности.

етр не случайно выбрал именно это место для строительства загородной резиденции – Петергофа. Обследуя местность вблизи Финского залива, он обнаружил несколько водоемов, питавшихся бьющими из-под земли ключами. По этим ключам можно было установить, что где-то неподалеку есть источник воды, расположенный выше уровня местности.

/Рассказ проводится с показом фотоснимков, полученных со спутника (ресурс S2P2L0_085228_070809)/

Такой источник действительно был найден на Ропшинских высотах Ижорской возвышенности, расположенных выше уровня моря.

(слайды 10)

/  Демонстрируется фрагмент фильма «Санкт-Петербург и пригороды (часть 1)» или аналог (http://www.peterhof.ru/?m=6/)

Демонстрируется фрагмент фильма «Санкт-Петербург и пригороды (часть 1)» или аналог (http://www.peterhof.ru/?m=6/)

Учитель: – Под руководством русского мастера Василия Туволкова в течение лета 1721 года были построены канал и другие водоводы общей длиной 24 километра, по ним из водоемов Ропшинских высот вода самотеком пошла в накопительные бассейны Верхнего сада Петродворца. Здесь можно было уже устроить небольшие по высоте струи-фонтаны. А вот в Нижнем парке, раскинувшемся у подножия террасы на 16 метров ниже Верхнего сада, вода по трубам из накопительных бассейнов по принципу сообщающихся сосудов взмывает вверх множеством высоких струй в фонтанах парка. Далее она по прямому Морскому каналу, обрамленному множеством фонтанов, стекает в Финский залив.

Многие уверены, что шикарные фонтаны дворцового комплекса работают на насосах. Однако из-за дороговизны такого процесса даже фонтаны во французском королевском дворце Версале включают только на 2 часа 2 раза в неделю. А в России, благодаря гениальной задумке Петра I и точному расчету русского инженера Туволкова, тысячи российских и иностранных туристов могут наслаждаться великолепием этих фонтанов ежедневно в течение всего лета.

4. Закрепление изученного материала.

(слайды 11)

Учитель: – А сейчас Вам предлагается определить, на какую высоту сможет подняться струя воды в фонтане «Самсон». Для этого командир команды и его помощник на Ваших компьютерах определят по снимкам со спутника, полученных с помощью программы «Google Планета Земля», высоту рельефа земной поверхности над уровнем моря фонтана «Самсон» и Верхнего парка Петергофа, п. Ропша и Ижорской возвышенности (снимки 1, 2, 3, 4). Члены команды, готовимся к выполнению расчётов по определению разности высот и создаваемого при этом давления.

/

Учащиеся определяют по снимкам высоту над уровнем моря четырёх мест, затем в команде расчёты оформляются как решение задачи./

Учащиеся определяют по снимкам высоту над уровнем моря четырёх мест, затем в команде расчёты оформляются как решение задачи./

/Учитель оценивает работу команд на этом этапе. Оценки выставляются в Лист достижений команды/

5. Подведение итогов урока. Проведение рефлексии.

Учитель: – Когда работаешь с увлечением, время проходит незаметно. И наш урок подошёл к концу. Все вы сегодня очень хорошо поработали, и заслужили свои оценки. /Выставление оценок/. С каким настроением вы заканчиваете наш урок? /Мнение детей/

Учитель: – А теперь задание на дом: 1) подготовить небольшое сообщение о других примерах применения сообщающихся сосудов в России или за рубежом, 2) изготовить модель фонтана. Спасибо за работу, урок окончен. До свидания!

Учитель: – Как распределится вода в сосудах, когда заполняется один из них? /Мнения детей./ Правильно, через общую часть жидкость проникает во второй сосуд, уровни воды в сосудах устанавливаются на одинаковом уровне. Каждый день мы пользуемся тем, что вода в чайнике и его носике находится на одном горизонтальном уровне. При медленном наклоне чайника этот уровень не меняется, в результате вода из носика начинает выливаться.

Учитель: – Как распределится вода в сосудах, когда заполняется один из них? /Мнения детей./ Правильно, через общую часть жидкость проникает во второй сосуд, уровни воды в сосудах устанавливаются на одинаковом уровне. Каждый день мы пользуемся тем, что вода в чайнике и его носике находится на одном горизонтальном уровне. При медленном наклоне чайника этот уровень не меняется, в результате вода из носика начинает выливаться.  современных электрических чайниках нет длинного носика, но часто имеется указатель уровня воды, который также представляет собой колено сообщающегося сосуда, в котором плавает на поверхности яркий индикатор. Примерно так же устроена и лейка для полива цветов.

современных электрических чайниках нет длинного носика, но часто имеется указатель уровня воды, который также представляет собой колено сообщающегося сосуда, в котором плавает на поверхности яркий индикатор. Примерно так же устроена и лейка для полива цветов. читель: – Жидкость покоится, не перемещается из одного сосуда в другой, значит, давления ее в обоих сосудах на любом уровне одинаковы.

читель: – Жидкость покоится, не перемещается из одного сосуда в другой, значит, давления ее в обоих сосудах на любом уровне одинаковы.  сли же в один из этих сосудов налить одну жидкость 1, а в другую — другую жидкость 2, то уровни этих жидкостей окажутся разными. Однако поскольку жидкости и в данном случае будут покоиться, то давление, создаваемое обоими столбами жидкостей равны.

сли же в один из этих сосудов налить одну жидкость 1, а в другую — другую жидкость 2, то уровни этих жидкостей окажутся разными. Однако поскольку жидкости и в данном случае будут покоиться, то давление, создаваемое обоими столбами жидкостей равны.  етр не случайно выбрал именно это место для строительства загородной резиденции – Петергофа. Обследуя местность вблизи Финского залива, он обнаружил несколько водоемов, питавшихся бьющими из-под земли ключами. По этим ключам можно было установить, что где-то неподалеку есть источник воды, расположенный выше уровня местности.

етр не случайно выбрал именно это место для строительства загородной резиденции – Петергофа. Обследуя местность вблизи Финского залива, он обнаружил несколько водоемов, питавшихся бьющими из-под земли ключами. По этим ключам можно было установить, что где-то неподалеку есть источник воды, расположенный выше уровня местности.  Демонстрируется фрагмент фильма «Санкт-Петербург и пригороды (часть 1)» или аналог (http://www.peterhof.ru/?m=6/)

Демонстрируется фрагмент фильма «Санкт-Петербург и пригороды (часть 1)» или аналог (http://www.peterhof.ru/?m=6/)

Учащиеся определяют по снимкам высоту над уровнем моря четырёх мест, затем в команде расчёты оформляются как решение задачи./

Учащиеся определяют по снимкам высоту над уровнем моря четырёх мест, затем в команде расчёты оформляются как решение задачи./