Социальный феномен России 1917 года: состояние «внутреннего варвара»

Цели работы:

- Изучение социального феномена в истории России: тенденций и противоречий социальной структуры общества.

- Описание материального положения народных масс в лице крестьянства и пролетариата.

- Рассмотрение политической зрелости классов, которые реально могли повлиять на ход истории в 1917 году: дворянства, буржуазии и чиновничества России.

- Определение особенностей и своеобразия социально-классовой структуры российского общества начала XX века: пестрота социального состава, его мозаичность и дробность, незавершенность классовой дифференциации, разобщенность социальных групп – таковы в общем виде процессы, характеризующие «догоняющий» тип модернизации в социальной сфере.

![Франк Семен Людвигович Франк Семен Людвигович (16[28].01.1877—10.12.1950), философ. Сын врача, еще будучи гимназистом, принимал активное участие в «марксистском кружке». Первая печатная работа Франка («Теория ценности Маркса») была посвящена критике марксизма (1900). В 1902 Франк опубликовал первый философский этюд «Ницше и любовь к дальнему» В 1915 Франк защитил магистерскую диссертацию «Предмет знания»; книга его «Душа человека», опубликованная в 1918, была представлена им как диссертация на степень доктора, но из-за внешних условий русской жизни защита ее уже не могла состояться.](https://fsd.multiurok.ru/html/2018/08/10/s_5b6df47ae486b/img2.jpg)

Франк Семен Людвигович

Франк Семен Людвигович (16[28].01.1877—10.12.1950), философ. Сын врача, еще будучи гимназистом, принимал активное участие в «марксистском кружке». Первая печатная работа Франка («Теория ценности Маркса») была посвящена критике марксизма (1900). В 1902 Франк опубликовал первый философский этюд «Ницше и любовь к дальнему» В 1915 Франк защитил магистерскую диссертацию «Предмет знания»; книга его «Душа человека», опубликованная в 1918, была представлена им как диссертация на степень доктора, но из-за внешних условий русской жизни защита ее уже не могла состояться.

Не вычеркнуть из истории день большевистского переворота 7 ноября 1917 года…

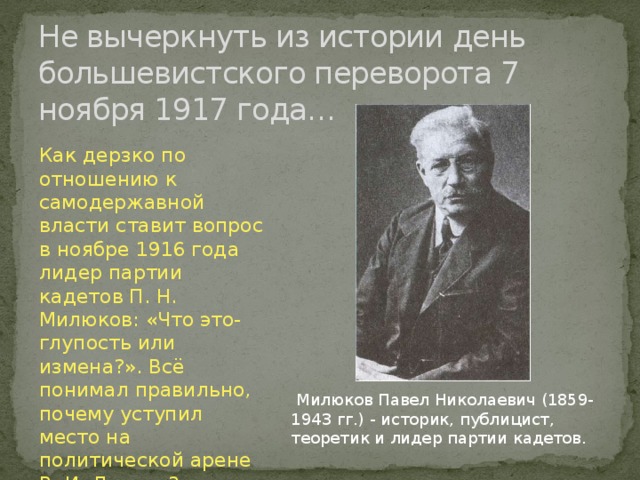

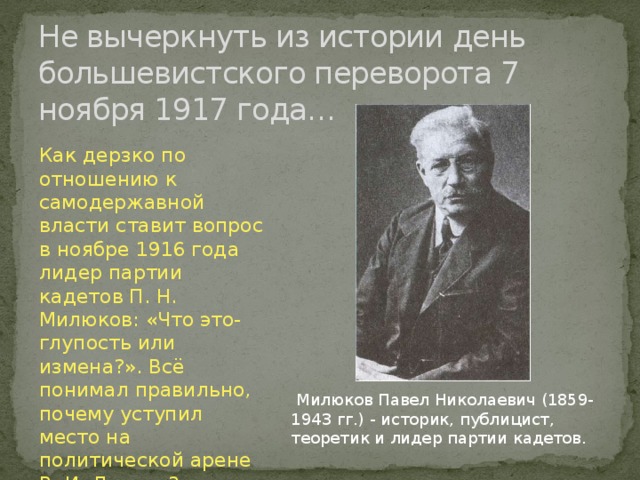

Как дерзко по отношению к самодержавной власти ставит вопрос в ноябре 1916 года лидер партии кадетов П. Н. Милюков: «Что это-глупость или измена?». Всё понимал правильно, почему уступил место на политической арене В. И. Ленину?

Милюков Павел Николаевич (1859-1943 гг.) - историк, публицист, теоретик и лидер партии кадетов.

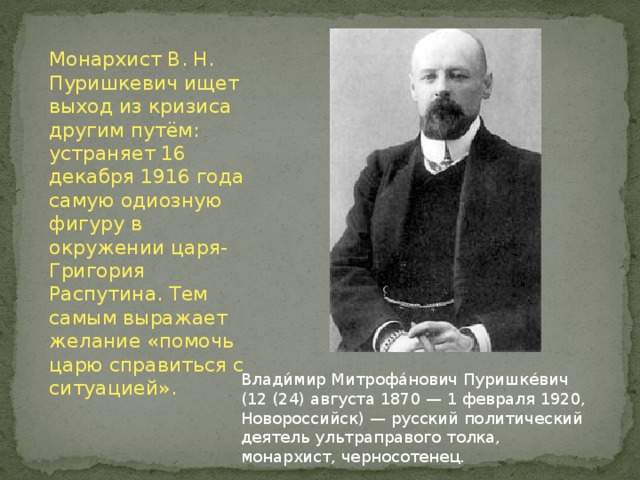

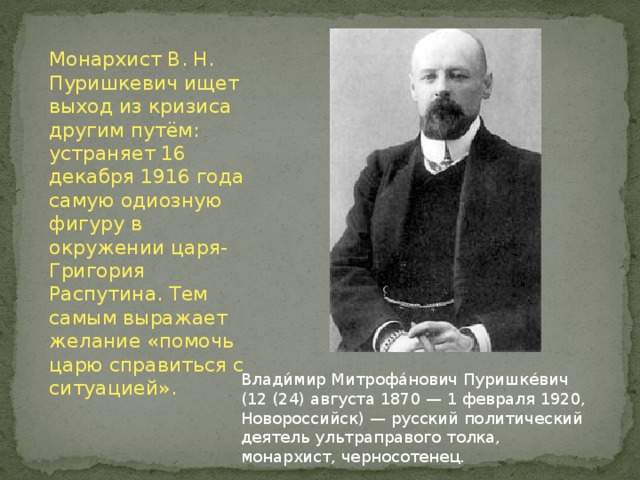

Монархист В. Н. Пуришкевич ищет выход из кризиса другим путём: устраняет 16 декабря 1916 года самую одиозную фигуру в окружении царя-Григория Распутина. Тем самым выражает желание «помочь царю справиться с ситуацией».

Влади́мир Митрофа́нович Пуришке́вич (12 (24) августа 1870 — 1 февраля 1920, Новороссийск) — русский политический деятель ультраправого толка, монархист, черносотенец.

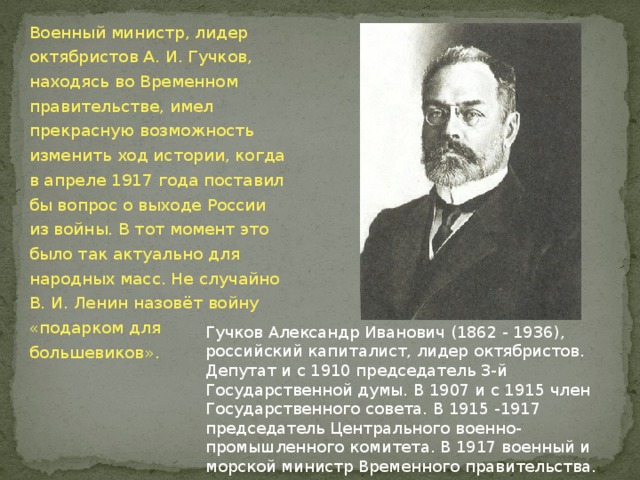

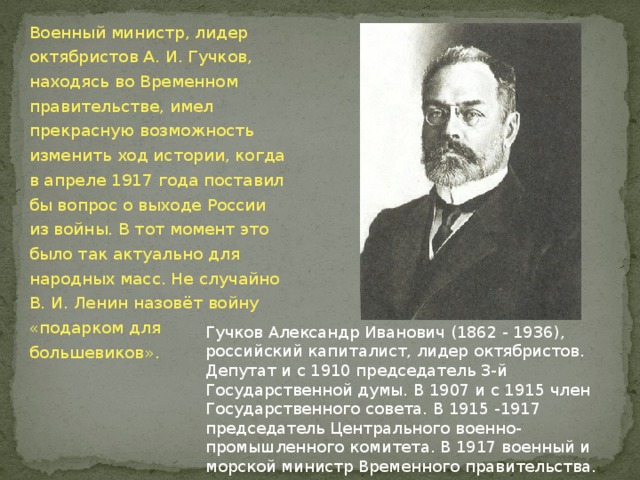

Военный министр, лидер октябристов А. И. Гучков, находясь во Временном правительстве, имел прекрасную возможность изменить ход истории, когда в апреле 1917 года поставил бы вопрос о выходе России из войны. В тот момент это было так актуально для народных масс. Не случайно В. И. Ленин назовёт войну «подарком для большевиков».

Гучков Александр Иванович (1862 - 1936), российский капиталист, лидер октябристов. Депутат и с 1910 председатель 3-й Государственной думы. В 1907 и с 1915 член Государственного совета. В 1915 -1917 председатель Центрального военно-промышленного комитета. В 1917 военный и морской министр Временного правительства. Один из организаторов Корнилова мятежа. С 1920-х гг. в эмиграции.

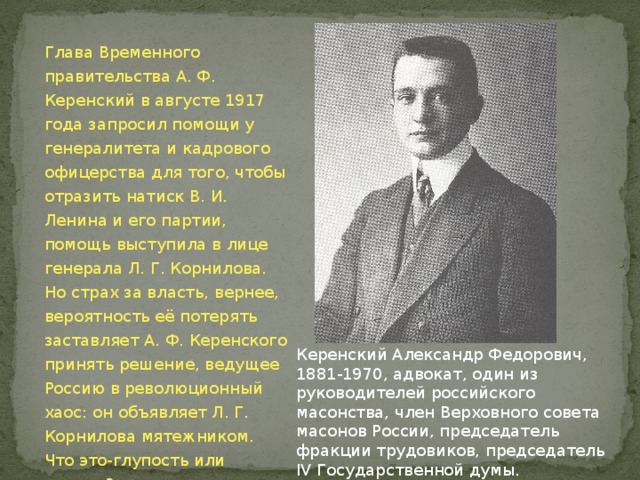

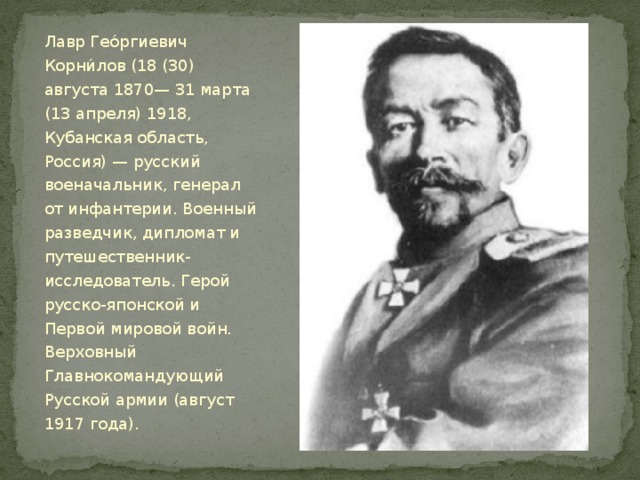

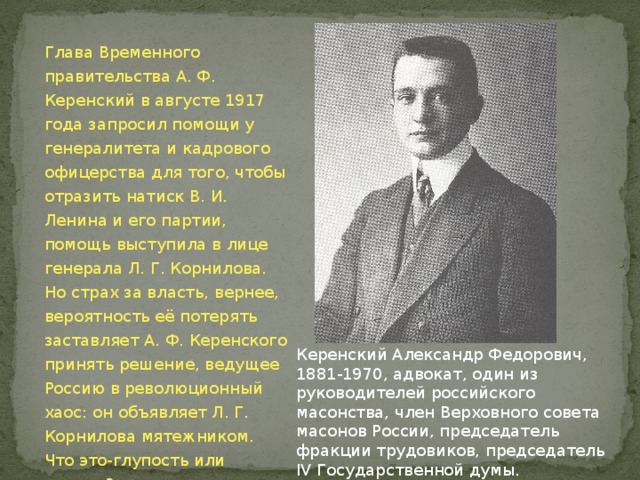

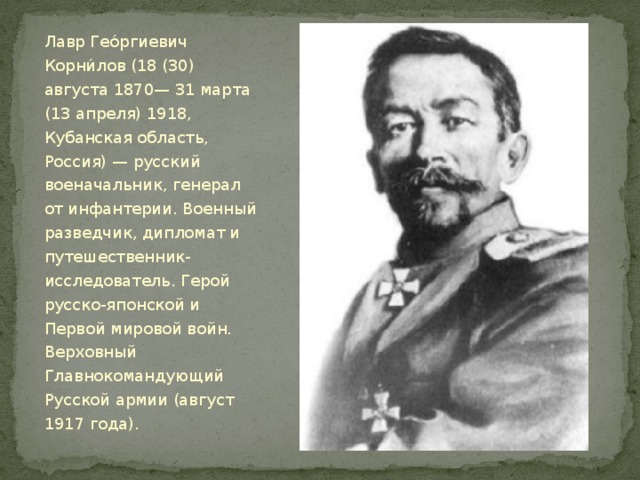

Глава Временного правительства А. Ф. Керенский в августе 1917 года запросил помощи у генералитета и кадрового офицерства для того, чтобы отразить натиск В. И. Ленина и его партии, помощь выступила в лице генерала Л. Г. Корнилова. Но страх за власть, вернее, вероятность её потерять заставляет А. Ф. Керенского принять решение, ведущее Россию в революционный хаос: он объявляет Л. Г. Корнилова мятежником. Что это-глупость или измена?

Керенский Александр Федорович, 1881-1970, адвокат, один из руководителей российского масонства, член Верховного совета масонов России, председатель фракции трудовиков, председатель IV Государственной думы.

Лавр Гео́ргиевич Корни́лов (18 (30) августа 1870— 31 марта (13 апреля) 1918, Кубанская область, Россия) — русский военачальник, генерал от инфантерии. Военный разведчик, дипломат и путешественник-исследователь. Герой русско-японской и Первой мировой войн. Верховный Главнокомандующий Русской армии (август 1917 года).

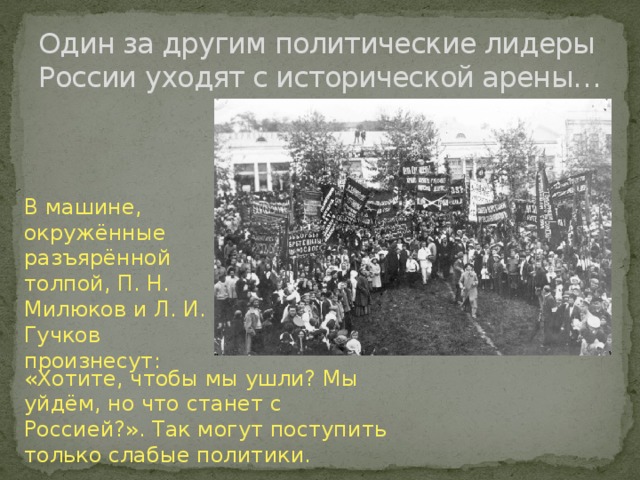

Один за другим политические лидеры России уходят с исторической арены…

В машине, окружённые разъярённой толпой, П. Н. Милюков и Л. И. Гучков произнесут:

«Хотите, чтобы мы ушли? Мы уйдём, но что станет с Россией?». Так могут поступить только слабые политики.

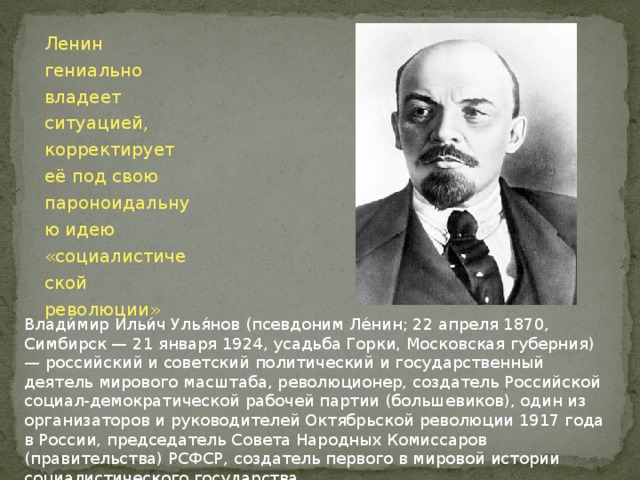

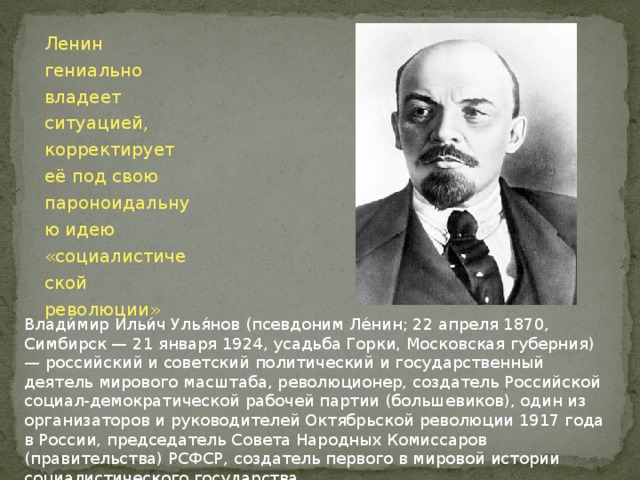

Ленин гениально владеет ситуацией, корректирует её под свою пароноидальную идею «социалистической революции»

Влади́мир Ильи́ч Улья́нов (псевдоним Ле́нин; 22 апреля 1870, Симбирск — 21 января 1924, усадьба Горки, Московская губерния) — российский и советский политический и государственный деятель мирового масштаба, революционер, создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), один из организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года в России, председатель Совета Народных Комиссаров (правительства) РСФСР, создатель первого в мировой истории социалистического государства.

«Дальше пойдёт не раболепствующий перед сильным, а тот, кто сохраняет паритет с равным, терпим по отношению к слабым»(Фукитид)

Сильный политик может изменить историю государства, но история, использую вечные моральные категории добра и зла, чести и достоинства, может растоптать такую личность, низвергнуть её в бездну. И тут уже не помогут ни немецкие деньги, ни грузинские, ни деньги, украденные у народа…

Размышляя о роли субъективного фактора, встаёт вопрос: что толкнуло народ на то, чтобы низвергнуть веками существующую действительность?

Выводы о состоянии русской буржуазии:

- Наиболее могущественным с экономической точки зрения классов является буржуазия, именно она могла использовать для осуществления власти один из её ресурсов – богатство.

- Российская буржуазия включала в себя несколько неравнозначных и социально неоднородных групп, которые находились в сложных и часто непримиримо враждебных отношениях.

- Многие представители буржуазии стремились уйти в другие области деятельности, имеющие больший общественный престиж – этот процесс историки назвали «бегством во дворянство», часть буржуазии сращивалась с государственным аппаратом. Численный состав буржуазной элиты был невысок. Старорусские кланы нажили состояние, страшно эксплуатируя своих рабочих, поэтому они не имели прочной социальной опоры в России и вызывали чувство ненависти. Крупный делец оставался одинокой фигурой в российской действительности.

- В среде российской буржуазии отсутствовали такие психологические установки, которые способствуют превращению просто собственника в буржуа: рационализм, прагматизм, безусловное преклонение перед частной собственностью. Вот почему в 1917 году буржуазия России не бросилась её защищать: частная собственность сравнительно легко была ликвидирована.

Выводы о главной социальной нише самодержавной власти:

- Факты свидетельствуют, что дворянство постепенно утрачивало многовековую привилегию монопольного владения землёй.

- Мы наблюдаем процесс дифференциации русского дворянства: одни нисходят до уровня прибыльности к крестьянским хозяйствам, другие сумели перевести свои имения на капиталистический путь развития, третьи разорились вообще, пополнив ряды чиновников и интеллигенции.

- На лицо процесс «размывания благородного сословия», его маргинализация. А такой процесс меняет психологические установки данного класса: он может затаить обиду на царя, что тот, как прежде, не оказывает поддержки ему или породить идею пассивности в предстоящих событиях 1917 года в России.

Особенности русского крестьянства:

- К 1917 году существенное воздействие на российскую деревню оказал демографический взрыв, однако ресурсы остались прежние.

- Крестьянству России всё труднее было прокормиться за счёт земледелия. Народные промыслы и ремёсла, которые приносили когда – то доход, не могли конкурировать с товарами машинного производства.

- Бедный крестьянин или безземельный работник уходил в город и рвал свои связи с землёй. Крестьянин – середняк, напротив, оставался на земле, но посылал своих детей в город и таким образом оказывался передаточным звеном в распространении городского влияния, в том числе и политического.

- Новизна в ситуации с богатыми крестьянами заключалась в том, что в деревне появились люди, которые богатели не за счёт сельскохозяйственного труда, а за счёт торгово - ростовщической эксплуатации односельчан, что в последствие породит направление борьбы с кулачеством.

Особенности российского пролетариата:

- К началу века мы наблюдаем численный рост пролетариата до 9 млн. человек

- Статистика показывает, что заработную плату рабочих России нищенской не назовёшь, но система штрафов, жизнь в рабочих бараках без семьи порождала массу недовольных .

- Около 3 млн. человек - это потомственный пролетариат, но большинство рабочих были оторваны от крестьянского быта и жили в нечеловеческих условиях. Нормы деревенской культуры их уже подорваны, городская ещё не усвоена. Такое промежуточное состояние мы называем маргинализацией.

Причины появления социополитического феномена, его функции:

- Слой людей именуемый «интеллигенция» был порождением противоречивой российской действительности.

- Получив образование и оторвавшись от своей среды, они становились интеллектуальными маргиналами, с присущими этой социальной группе ощущением своей ущербности, нетерпимостью и т.д.

- Эти черты усугублялись невозможностью реализации своих амбициозных устремлений в правовых рамках российского государственно-политического строя. Знания и таланты этих людей оказались невостребованным обществом.

- Длительная невозможность практической деятельности воспитала у них особую любовь к теоретизированию, веру в утопии и отвлеченные идеалы. Реальную жизнь России они считали безобразной, однако у них не было ни желания, ни возможности заняться ее усовершенствованием.

- Поэтому их навязчивой идеей стала мечта о разрушении старой России и построении на ее обломках нового, прекрасного мира. Служение же власти, поиски компромисса с ней были объявлены самым большим «грехом», предательством национальных интересов страны и ее народа.

Какие же выводы можно сделать, изучив вопрос классовой структуры общества России 1917 года?

- Специфика развития России привела к удивительному социальному феномену: практически все слои населения были в той или иной степени недовольны властью, предъявляли свои требования к ней, но до начала ХХ в. в стране не было «экономических классов», заинтересованных в низвержении существующего строя.

- Почти все они в той или иной степени с ним связаны и зависимы от него.

- И дворянство, уповающее только на сильную самодержавную власть, способную оградить его от крестьянских посягательств на землю и сохранить имеющие у него привилегии.

- И крестьянство, рассчитывающее получить землю из рук «царя-батюшки», инстинктивно понимая, что в таком сложном деле, как передел земли, должен быть высший, непререкаемый арбитр.

- И буржуазия всех рангов, получавшая от государства лицензии, субсидии, покровительственные тарифы и т.п.

- Да и сама самодержавная власть, из века в век управляющая громадным государством, волей-неволей была вынуждена учитывать все разнообразие целей и интересов многомиллионного населения.

- Далеко не всегда это выходило идеально. Да и многовековая привязанность к дворянству становилась в ХХ в. одиозной. Поэтому российская интеллигенция возложила на себя политические функции «третьего сословия», сокрушившего на Западе абсолютистские режимы. Она бросилась на штурм самодержавной власти, наивно полагая, что отражает истинные устремления русского народа, и самонадеянно решив, что у нее-то все получится намного лучше. По образному выражению С.Л.Франка, на Россию началось нашествие внутреннего варвара.

- Процесс дифференсации российского общества в условиях первой мировой войны углубился. Общество создаёт опасный элемент в лице маргиналов, который является, во –первых, весьма агрессивным по отношению к власти; во – вторых, с другой стороны, весьма пассивным, которому всё равно, что будет происходить; в – третьих, такая категория людей легко может перешагнуть любые нравственные принципы.

![Франк Семен Людвигович Франк Семен Людвигович (16[28].01.1877—10.12.1950), философ. Сын врача, еще будучи гимназистом, принимал активное участие в «марксистском кружке». Первая печатная работа Франка («Теория ценности Маркса») была посвящена критике марксизма (1900). В 1902 Франк опубликовал первый философский этюд «Ницше и любовь к дальнему» В 1915 Франк защитил магистерскую диссертацию «Предмет знания»; книга его «Душа человека», опубликованная в 1918, была представлена им как диссертация на степень доктора, но из-за внешних условий русской жизни защита ее уже не могла состояться.](https://fsd.multiurok.ru/html/2018/08/10/s_5b6df47ae486b/img2.jpg)