Копылова Наталья Витальевна

Учитель начальных классов

МБОУ «ВСОШ № 1»

Социо-игровой стиль работы с детьми

как эффективная педагогическая технология формирования метапредметных результатов

«Все в твоих руках», - сказал мудрец человеку, сжимавшему в ладонях бабочку. Вы все хорошо знаете эту притчу о бабочке.

Дети – они как бабочки. Все разные, и совсем не похожи друг на друга. И к каждому необходимо найти свой индивидуальный подход, создать на уроке условия для личностного развития, чтобы сохранить каждого ребёнка как человека говорящего (другим людям), слушающего (других людей), действующего (вместе с другими).

Современные дети не могут похвастаться богатырским здоровьем. Они такие же хрупкие, ранимые и беззащитные, как бабочки и сидеть по 5 уроков в школе им скучно. Как сохранить их здоровье?

Чтобы каждый урок приносил и пользу, и радость я хочу познакомить вас с технологией социо-игрового стиля. Она позволяет:

1. Формировать положительную учебную мотивацию.

2. Формировать универсальные учебные действия.

3. Обеспечить обучающимся возможность сохранения здоровья через двигательную активность на уроке.

Методика использования

Социо –игровая технология описана в трудах ученых Евгения Евгеньевича Шулешко, Александры Петровны Ершовой, Вячеслава Михайловича Букатова. Почему социо-игровая? Социо – означает малый социум, на занятии организуются микро-группы. Занятия организуются как игра-жизнь между микрогруппами учащихся и одновременно в каждой из них. В социо-игровой «режиссуре урока» есть свои «три кита»: движение, вариативность и работа малых групп.

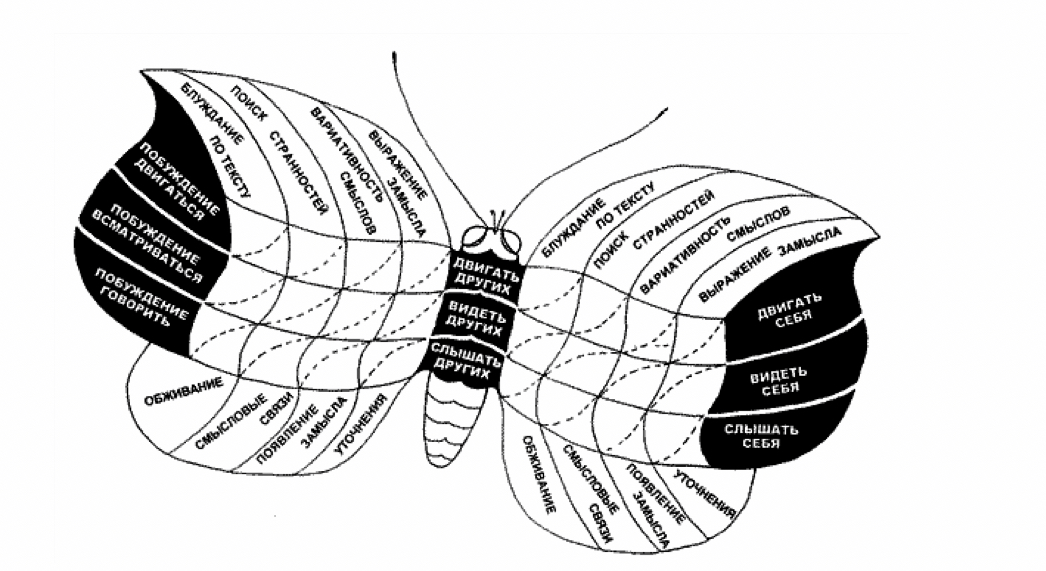

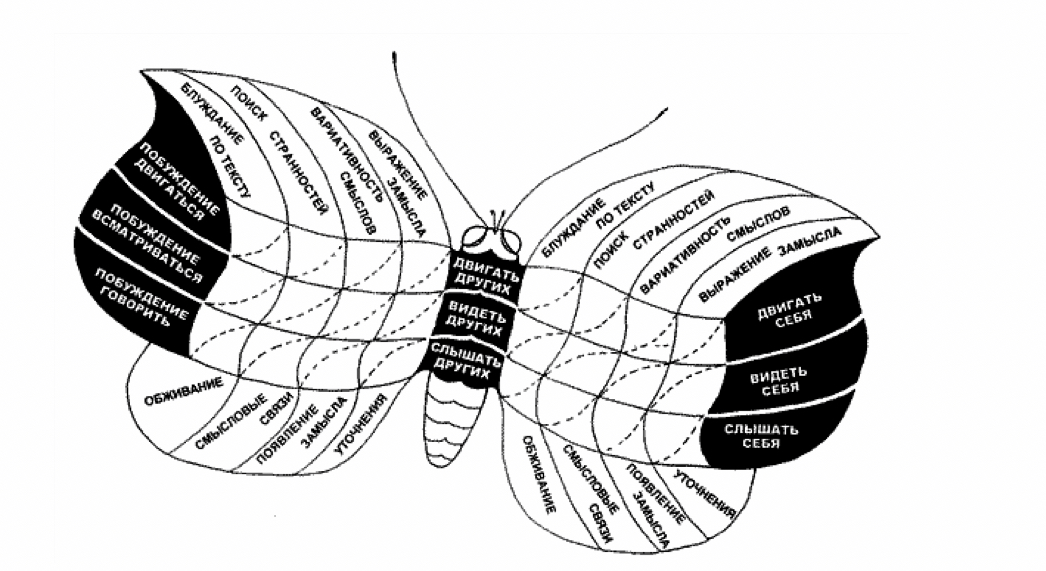

Авторами придумана бабочка социо-игрового стиля для того, чтобы подсказывать, что учителю на уроке нужно делать, чтобы избежать заорганизованности и уберечь детей от скуки. Другими словами, бабочка выполняет роль наглядного руководства для учителя. (Приложение 1. Таблица 1)

На первый взгляд, бабочка производит впечатление необычной таблицы с обилием странных терминов. Но именно она помогла мне разобраться в технологии социо-игрового стиля. В верхней части бабочки прописаны этапы урока. В нижней части бабочки прописан конечный результат каждого этапа урока. А по горизонтальным линиям уровни индивидуального продвижения детей в процессе урока.

Сущность социо-игрового стиля работы основатели его определили такой формулировкой: «Мы не учим, а создаем ситуации, когда их участникам хочется доверять и друг другу, и своему собственному опыту, в результате чего происходит эффект добровольного и обучения, и научения, и тренировки».

Эту технологию социо –игрового стиля можно использовать: в построение урока, в реализация внеурочной деятельности, в организация внеклассной работы, в проведение родительских собраний. (Приложение 2. Игра «Знакомство»)

При проектировании любого вида деятельности я придерживаюсь золотых правил социо – игровой технологии.

1 правило: работа малыми группами.

2 правило: «Смена лидерства» (проявление активности).

3 правило: обучение сочетается с двигательной активностью и сменой мизансцен.

4 правило: Смена темпа и ритма.

5 правило: Использование театральных и игровых приемов.

Игровые задания, можно разделить на несколько групп:

1.Игры-задания для рабочего настроя.

2.Игры для социо-игрового приобщения к делу, во время выполнения которых выстраиваются деловые взаимоотношения педагога с детьми, и детей друг с другом.

3.Игровые разминки

4.Задания для творческого самоутверждения (Приложение 3. Игры)

6 правило: ориентация на принцип полифонии

7 правило: искусство понимания

(Привести пример «Волшебная палочка»)

Заключение

Используя технологию социо – игрового стиля, наблюдая за детьми и анализируя результаты, я пришла к следующим выводам:

1. В результате использования социо – игровой технологии у детей развивается любознательность, реализуются познавательные потребности, сохраняется устойчивая положительная мотивация к обучению.

Есть еще одна поучительная притча:

Однажды проходящий по улице человек случайно увидел кокон бабочки. Он долго наблюдал, как через маленькую щель в коконе пытается выйти бабочка и казалось, что у нее не было больше сил. Тогда человек решил помочь бабочке: он взял перочинный ножик и разрезал кокон. Бабочка тотчас вышла. Но ее тельце было слабым и немощным, ее крылья были неразвитыми и едва двигались. Остаток жизни бабочка волочила по земле свое слабое тельце, свои нерасправленные крылья. Она так и не смогла летать.

Я хочу, чтобы мои ученики летали!

Приложение

Приложение 1. Таблица

Таблица 1. Бабочка социо-игрового стиля

Приложение 2. Игра «Знакомство»

Инструкция : - назовите своё имя

- что оно означает

-кто Вас так назвал

-как Вам живется с этим именем

Каждый участник пишет на 5 листочках свое имя . Все складывают листочки по поднос(на стол) в центр комнаты, учитель перемешивает. Затем каждый берет по 5 листочков и встает на свое место. По команде учителя, все начинают выкрикивать имена которые они выбрали и одновременно должны найти свой листок и забрать его. Каждый должен собрать 5 листков со своим именем. В процессе игры многие запоминают друг друга.

Приложение 4. Игры

Картотека игр, направленных на развитие социализации детей

«Снежная королева»

Цель: развитие умения давать доброжелательную оценку другому человеку.

Ход: Учитель предлагает вспомнить сказку «Снежная королева» и говорит, что у нее есть предложение: Кай и Герда выросли и сделали волшебные очки, через которые можно было разглядеть все то хорошее, что есть в каждом человеке. Учитель предлагает «примерить эти очки» и посмотреть внимательно друг на друга, стараясь в каждом увидеть как можно больше хорошего и рассказать об этом. Взрослый первый надевает «очки» и дает образец описания двух-трех детей. После игры дети говорят, какие трудности они испытали в роли рассматривающих, что чувствовали. Игру можно проводить несколько раз, отмечая, что с каждым разом детям удавалось увидеть больше хорошего.

«Телеграф»

Цель: развитие умения устанавливать «обратную связь» при взаимодействии с другими людьми.

Ход: Четыре ребенка – «связисты»; остальные – наблюдатели; учитель – отправитель телеграммы; один ребенок – ее получатель. Связисты и получатель телеграммы выходят за дверь. Учитель приглашает одного связиста и зачитывает ему текст телеграммы один раз. Первый связист, чтобы лучше запомнить текст, может задавать уточняющие вопросы. Затем он приглашает второго связиста и передает ему услышанный текст; второй – третьему; третий – четвертому; четвертый – получателю. Получатель пересказывает услышанное наблюдателям и спрашивает: верно ли он все понял?

Примерный текст. Вылетаю рейсом 47. Встречай в 13.00 по московскому времени. Не забудь про конфеты и цветы. До встречи. Твой друг.

«Магазин игрушек»

Цель: развитие умения понимать друг друга, снятие психического напряжения, страха социальных контактов, коммуникативной робости.

Ход: дети делятся на две группы – «покупатели» и «игрушки». Последние загадывают, какой игрушкой каждый из них будет, и принимают позы, характерные для них. Покупатели подходят к ним и спрашивают: что это за игрушки? Каждая игрушка, услышав вопрос, начинает двигаться, совершая характерные для нее действия. Покупатель должен догадаться, какую игрушку ему показывают. Недогодавшийся уходит без покупки.

«Мост дружбы»

Цель: развитие эмпатии у эмоционально отгороженных и эгоистичных детей, преодоление нерешительности, скованности у застенчивых детей.

Ход: Учитель показывает детям линейку и говорит кому-нибудь из них: «Это мост дружбы. Давай попробуем удержать мост лбами. При этом будем говорить друг другу что-нибудь приятное». Игру можно проводить в виде соревнований, выигрывает та пара, которая продержалась дольше других. Можно использовать секундомер.

«Радио».

Цель: развитие устойчивого интереса к сверстнику.

Ход: Играющие дети садятся полукругом так, чтобы хорошо видеть друг друга. По считалке выбирается водящий (для первого раза может быть учитель), он выбирает для описания одного из сидящих и отворачивается к ним спиной и говорит в «микрофон»: «Внимание! Внимание! Потерялась девочка (мальчик)… (дает описание кого-либо из детей). Пусть она (он) подойдет к диктору». Все дети по описанию определяют, о ком идет речь. Затем роль диктора исполняет ребенок, которого описывали.

Данная игра поможет установить контакт детей друг с другом в коллективе, будет способствовать умению прислушиваться к мнению других, формировать позитивное отношение к сверстникам.

«Чемодан».

Цель: развитие способности к установлению положительных взаимоотношений с другими людьми.

Ход: Для того, чтобы сыграть в эту игру, нам необходимо разделиться на две команды. Для этого у меня есть разрезные картинки, каждый возьмите для себя один фрагмент картинки. Ваша задача – собрать картинку, найти место свое команде. Далее учитель предлагает детям воображаемую ситуацию: они едут отдыхать без взрослых. Накануне сами складывают свой чемодан. Чтобы ничего не забыть, надо составить список необходимого и того, что поможет побыстрее познакомиться с другими детьми. Список нужно составить с помощью схем, рисунков, значков.

Командам необходимо приготовить материалы, обсудить и зарисовать, что нужно взять для путешествия. Для этого вам отводиться 10 минут (ставятся песочные часы). По истечении времени, ведущий предлагает поменяться списками – зарисовками и отгадать, что же другая команда берет с собой в путешествие.

Организуя данную игру, мы с вами использовали правила социо – игровой технологии: работа в малых группах, смена лидера, смена мизансцен, интеграция видов деятельности (социализация, коммуникация, продуктивная, поисковая и др.).

«Подарки».

Цель: развитие эмпатиии творчества в общении, способности предвидеть желания другого, утверждать свое позитивное «Я».

Ход: Для того чтобы начать играть в эту игру, вам необходимо разделиться на две команды. Для этого предлагаю встать полукругом по номерам домов, в которых вы живете, по нарастанию (играющие встают), а теперь рассчитайтесь на яблоко – апельсин. Все «яблоки» встают во внутренний круг, а все «апельсины» во внешний круг. Дети образуют два круга и двигаются под музыку, по кругу, в противоположных направлениях. По сигналу – останавливаются, берутся за руки со сверстником, стоящим напротив и поворачиваются друг к другу лицом. Задание: Сначала дети из внешнего круга загадывают про себя, чтобы они хотели получить в подарок, а дети из внутреннего круга отгадывают. Если ребенок отгадывает, загадывающий дает ему жетон, если нет – отдает свой. У каждого игрока по 3 жетона. Играем 3 раза, потом подсчитываем жетоны.

I. Игры для рабочего настроя

«Буквы-загадки»

1. «Буква по воздуху». Дети выбирают ведущего. Он, стоя спиной к игрокам, пишет по воздуху крупную букву, остальные отгадывают. Буквы можно писать рукой, плечом, головой, ногой, коленкой и т.п., в зеркальном отражении.

2. «Буква-хоровод». Группа детей, взявшись за руки, хороводом-змейкой идут за ведущим и прописывают букву, которую он загадал. Остальные отгадывают букву.

3. «Строим буквы». Группа детей «строит» из себя задуманную букву как застывшую живую пирамиду, остальные отгадывают, записывают, зарисовывают. «Буквы-загадки» могут быть короткими словами-загадками (кот, яд, ус, сом, хор)

«Эхо»

Учитель (ребёнок) отбивает хлопками несложный ритмический рисунок. «Эхо» по сигналу (по взгляду или др.) повторяет ритм хлопками (притопыванием, отбиванием по столу ладонями и др.) Вариант: проговаривание слогов, слов, фраз, чтение вслух. Говорящий (читающий) произносит – играющие «эхом» повторяют приглушённо, но точно так же, как было произнесено автором.

«Волшебная палочка»

«Волшебная палочка» (ручка, карандаш и др.) передаётся в произвольном порядке, передача сопровождается речью по заранее заданному заказу-правилу.

Варианты:

-передающий называет существительное, принимающий – прилагательное к нему;

-передающий называет сказку, принимающий – персонаж из этой сказки и т.п.

Если принимающий не ответил, «палочка» возвращается в исходное положение или меняет принимающего. Дети договариваются об условии передачи:

-глядеть друг другу в глаза

-вставать, если согласны с высказыванием принимающего

-передающий выбирается один на всех, палочка возвращается ему.

«Неиспорченный телефон»

Дети передают друг другу слово шёпотом на ухо, дети «ловят» слово на слух. Успешность передачи оценивается по признакам: «не поймали» слово, в передаче участвовали все играющие, последний «получил» слово переданное первым игроком.

Варианты:

-слово, трудное слово, словосочетание, скороговорка (считалка),

-две телефонные линии (эстафета): быстрый неиспорченный телефон.

«Летает – не летает»

Учитель называет существительные, дети выполняют заданные движения

(самолёт – хлопают в ладоши или машут руками, шкаф – ничего не делают или прижимают руки вдоль тела). Тот, кто ошибается, выходит из игры. Учитель подбирает слова на неодушевлённые, одушевлённые предметы: синица, муха,

ТУ-134, журавль, комар, ракета, парашютист, страус, акробат, тополиный пух. Варианты: растёт - не растёт, двигается – не двигается, больше – меньше, живое – неживое и др.

II. Игры для приобщения к делу

«Эхо»

Учитель (ребёнок-ведущий) отбивает хлопками несложный ритмический рисунок. «Эхо» по сигналу (по взгляду или др.) повторяет ритм хлопками (притопыванием, отбиванием по столу ладонями и др.). Говорящий (читающий) произносит – играющие «эхом» повторяют приглушённо, но точно так же, как было произнесено автором.

Вариант: проговаривание слогов, слов, фраз, чтение вслух.

«Спор предлогами»

Учитель предлагает детям по картинке между 2-3 группами разыграть спор: между предлогом и словами (1 гр. – девочка в пальто, 2 гр. – девочка в сапогах, 3 гр. – девочка в лесу); между разными предлогами: 1 гр. – книга на столе, 2 гр. - книга под лампой, 3 гр. - книга у меня, 1 гр. - книга над полом, 2 гр. - книга в комнате, 3 гр. - книга перед глазами и т.д.). Дети выполняют задания по одному из группы, по порядку (эстафета). Каждое высказывание связано с предыдущим интонацией оспаривания или интонацией подтверждения.

«Рассказ-рисунок о том, что вижу»

Учитель (ребёнок-ведущий) просит детей описать словами то, что находится у него за спиной (использовать эпитеты, сравнения). Учитель (ребёнок) находит предмет или обстановку по описанию (за окном, в кабинете, в группе и т.п.). Описания должны быть понятными, чёткими, связными.

«Составь слово»

Дети играют в составление слов из слогов, определяют слова по слогу. Игра заключается в творческих пробах по составлению многообразных сочетаний, в собирании, чтении слов на скорость. Слоговые карточки дети соединяют, читают, записывают слова. Побеждает тот, кто соберёт больше слов.

Вариант: составить слова из букв (слогов) одного длинного слова.

«Пишущая машинка»

Все участники игры выполняют синхронно ряд движений:

-хлопают перед собой в ладоши

-двумя руками хлопают по коленям (правая рука - по правой, левая - по левой)

-выбрасывать вверх правую руку вправо, щёлкая пальцами

- выбрасывать вверх левую руку влево, щёлкая пальцами

Вариант:

-изменять темп движений,

-вводить речевое сопровождение,

-передавать эстафету глазами, голосом.

«Знаки препинания»

Учитель предлагает детям озвучить знаки препинания, отличая вопросительную интонацию от утвердительной, восклицательной, повествовательной в данном предложении (В лесу родилась ёлочка: !, ?, .).

Вариант: не читающим детям предлагается картинный материал, чистоговорки, строки стихотворения (символы).

II. Игры разминки-разрядки

«Руки-ноги»

Играющие сидят (на стульях, на ковре). Учитель (ребёнок) хлопает 1 раз – команда рукам (поднять, опустить, на пояс, за голову и т.п.), хлопает 2 раза – команда ногам (встать, сесть, скрестить и т.п.).

Последовательность движений (хлопков), темп могут меняться.

«Заводные человечки»

Учитель предлагает детям картинки-символы (заводные человечки, которые делают зарядку). Каждая поза имеет свой номер. Дети, глядя на карточку, выполняют упражнение, несколько раз повторяя движения.

Вариант:

-выполнение упражнений на счёт, на хлопки – смена движений,

-изменение темпа выполнения,

-выполнение парами, тройками, стоя шеренгой, в ряд, полукругом и т.п.

«На 5 органов чувств»

Дети задумывают ситуацию, изображают по заданному «билетику»: нарисованному (нос, глаз, рот, ухо, пальцы) или написанному. Учитель во время игры обращает внимание на работу каждого их органов чувств: зрение, слух, вкус, обоняние, осязание, которые проявляются в поведении человека. На первом этапе играть по одному органу чувств, на втором – по 2, по 3, на третьем – все 5 (сценка-история про персонаж в обстоятельствах).

Варианты:

-прожить кусочек выдуманной истории с персонажем и обстоятельствами,

-усложнение – сравнение персонажей (карлик - великан, Дюймовочка – Карабас Барабас, мышка – медведь).

«Слова на одну букву (звук)»

Игра начинается со слов «Здесь вокруг нас…» или «Я вижу…», «На пароход грузили…». Дети называют (пишут, читают) слова на заданный звук (букву). Задание выполняется малыми группами. Играющие считают, какая группа сколько слов назвала, и определяют победителя

«Ловить зверюшку»

Играющие по очереди берут «билетики» с заданием кого они должны ловить (кузнечика, бабочку, чужую кошку, своего котёнка и т.п.). Играющий выполняет задание, остальные встают в том случае, если превращение произошло и «зверушку поймали». Учитель просит назвать «отгаданную» зверушку и сравнивает с заданием в «билетике».

Вариант: выполнение задания парами, тройками и т.п.

IV. Игры для творческого самоутверждения

«Стихи по ролям»

Для игры учитель подбирает диалоги из стихов Чуковского, Маршака, Барто, Заходера, Михалкова, Хармса. Играющие произносят текст разными голосами, интонацией, используя разные образы (костюмы), элементы декорации. Дети открывают для себя разные взаимозависимости между конечным результатом, текстом, замыслом, приёмами исполнения.

«Заданные слова»

Учитель предлагает детям текст, которому нужно найти оправдание (сконструировать ситуацию, в которой текст произносится, выдумать персонажи, участвующих в ситуации, определить поведение самого говорящего и слушающих, понять характер произнесения слов). Начинать игру с бытовых распространённых фраз (Не делай этого, пожалуйста!), переходить к литературным (репликам из сказок, стихов, пьес-сказок и т.п.).

Вариант:

-играющий должен произнести «заданное слово (слова)», найдя подходящую цель, мотив, выбрав, выдумав, кому и зачем оно может быть сказано (ОГОНЬ, НЕТ, ДЕНЬ ПРОШЁЛ и т.п.),

-один и тот же играющий выполняет задание разными способами, оправдывая произнесение заданных слов

«Тело в деле»

Учитель предлагает детям придумать определённую позу (фотографию) какого-нибудь дела (рассматриваю картину, читаю, делаю артикуляционную гимнастику и т.п.). Играющий демонстрирует свою «фотографию», остальные отгадывают, комментируют, показывают отгадки-действия, сравнивают «фотографии».

Вариант:

-дополнить «фотографию» своим пониманием

-показать «фотографии» до и после задуманного

Каждое «дело» требует совершенно определённого «тела». Вся мускулатура, от направления взгляда до перемещения центра тяжести, от мускулатуры лица до положения ног по-своему определяются в зависимости от того, чем и как занят тот или иной ребёнок. Смысл игры – установление

«Фраза с заданными словами»

Учитель называет набор слов (лестница, человек, часы). Дети составляют предложение, используя интонацию (страшное предложение, сказочное предложение и т.п.) Разрешается изменять слова по падежам, порядок слов.

«Собрать диалог»

Учитель предлагает детям вспомнить героев знакомых сказок, фразы из этих сказок. Дети договариваются между собой, кто за какого героя будет проговаривать реплику, определяют последовательность (в группе играющих возникает определённый сюжет с действующими лицами, характерами, диалогами). Начинать игру лучше с одной реплики (фразы), постепенно доводя диалоги до 3-5 .