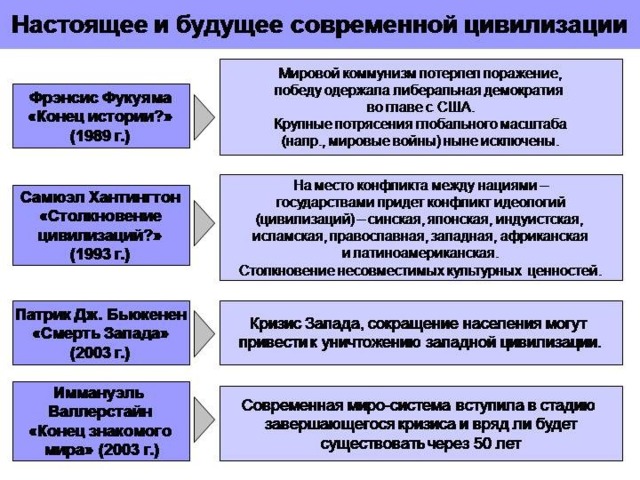

Современное состояние цивилизации и цивилизационного процесса

Перспективы цивилизации

Б) глобальные проблемы человечества и необходимость выработки планетарного сознания

Какую бы отдельную проблему из системы глобальных мы ни взяли, она не может быть решена без предварительного преодоления стихийности в развитии земной цивилизации, без перехода к согласованным и планомерным действиям в общепланетарном масштабе.

В возникновении планетарного сознания есть своя железная логика: так же как наличие важных национальных проблем находит свое отражение в национальном самосознании, так и система глобальных проблем конца XX века с неизбежностью порождает самосознание общепланетарное.

В сложившихся к концу XX века условиях ни первая, ни вторая система уже не могут продолжать функционировать стихийно без риска катастрофы для каждой из них. Единственный выход — в переходе от саморегулирующейся к управляемой эволюции планетарного сообщества и его природной среды.

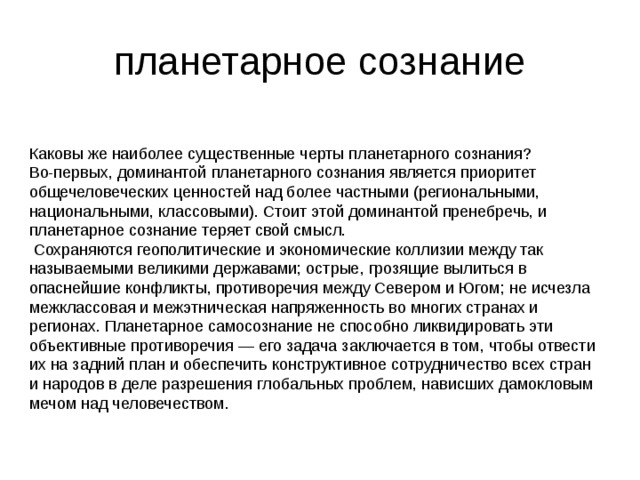

планетарное сознание

Каковы же наиболее существенные черты планетарного сознания?

Во-первых, доминантой планетарного сознания является приоритет общечеловеческих ценностей над более частными (региональными, национальными, классовыми). Стоит этой доминантой пренебречь, и планетарное сознание теряет свой смысл.

Сохраняются геополитические и экономические коллизии между так называемыми великими державами; острые, грозящие вылиться в опаснейшие конфликты, противоречия между Севером и Югом; не исчезла межклассовая и межэтническая напряженность во многих странах и регионах. Планетарное самосознание не способно ликвидировать эти объективные противоречия — его задача заключается в том, чтобы отвести их на задний план и обеспечить конструктивное сотрудничество всех стран и народов в деле разрешения глобальных проблем, нависших дамокловым мечом над человечеством.

планетарное сознание

Во-вторых (и это вытекает из сказанного), планетарное сознание вызывает существенную коррекцию в общественном сознании отдельных народов и стран, а также в индивидуальном сознании.

Чтобы спасти мир, планетарная солидарность из факта сознания должна превратиться в общечеловеческую практику.

Причем речь идет не о новом витке подавления индивида коллективом, а о продвижении к «дифференцированному единству», в котором индивидуальность не теряется и не смешивается, а еще более совершенствуется.

планетарное сознание

В-третьих, планетарное сознание характеризуется высшей степенью онаученности, что связано с невозможностью решения глобальных проблем просто при помощи «здравого смысла», в обход новейших достижений естественных, технических, гуманитарных и философских наук.

Сложный комплекс глобальных проблем может быть решен только на основе использования всего комплекса научного знания, которое сегодня концентрируется прежде всего в так называемых стыковых отраслях.

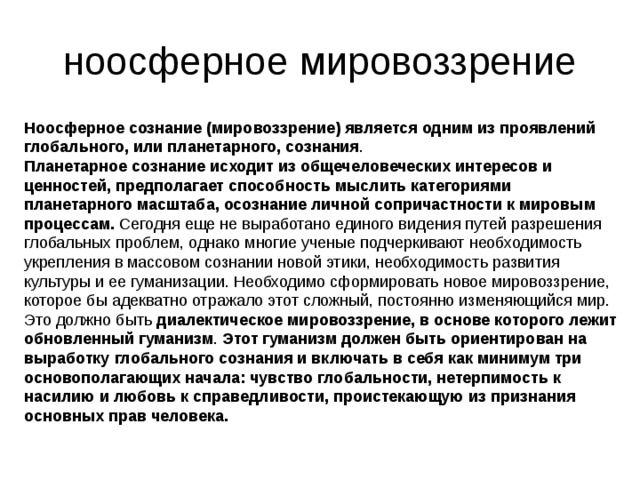

ноосферное мировоззрение

Работы В.И. Вернадского как раз и подчеркивают важнейшую роль разума в развитии глобальных процессов. Появилось понятие “ноосферное мировоззрение”. Это мировоззрение, которое отражает идею В.И. Вернадского о том, что только при гармоничных отношениях научного знания, философии и религии возможны понимание мира и выработка конструктивного и ответственного отношения к нему.

Ноосферное мировоззрение исходит из представлений об особой роли человека во Вселенной как единственного носителя разума и вырабатывает формы диалога между людьми разных культурных традиций, национальностей, религиозных конфессий, поколений и гендерных отличий .

Оно опирается на: 1) науку, точно знающую пределы своей применимости и опирающуюся на требование ответственности человека за состояние свей планеты; 2) религиозные убеждения, не противоречащие данным науки в пределах их доказанности и определяющие общие представления человека о смысле его существования во Вселенной; 3) философию, требующую подвергать сомнению все, но только ради установления истины (постмодернистские концепции, исходящие из того, что истины может и не существовать, для ноосферного мировоззрения не подходят).

ноосферное мировоззрение

Ноосферное сознание (мировоззрение) является одним из проявлений глобального, или планетарного, сознания .

Планетарное сознание исходит из общечеловеческих интересов и ценностей, предполагает способность мыслить категориями планетарного масштаба, осознание личной сопричастности к мировым процессам. Сегодня еще не выработано единого видения путей разрешения глобальных проблем, однако многие ученые подчеркивают необходимость укрепления в массовом сознании новой этики, необходимость развития культуры и ее гуманизации. Необходимо сформировать новое мировоззрение, которое бы адекватно отражало этот сложный, постоянно изменяющийся мир. Это должно быть диалектическое мировоззрение, в основе которого лежит обновленный гуманизм . Этот гуманизм должен быть ориентирован на выработку глобального сознания и включать в себя как минимум три основополагающих начала: чувство глобальности, нетерпимость к насилию и любовь к справедливости, проистекающую из признания основных прав человека.

Осознание целостности общества и природы как социоприродной системы, необходимость выработки путей решения природосоциальных проблем предполагает формирование так называемого экогуманизма. Экогуманизм как теоретическая позиция, или установка, обосновывает необходимость преодоления укоренившейся в социальных и гуманитарных науках установки об определяющей роли человека и общества в социоприродном процессе . Экогуманизм обосновывает тезис о том, что человек начинает все больше осознавать себя как неотъемлемую часть природной среды и свое самосохранение и развитие сможет реализовать прежде всего при сохранении этой природной среды. Общество и природа это функционально равные части единого целого, которое может существовать только при условии соотнесения человеческих действий с возможностями природной среды, учитывая законы естественной саморегуляции биосферы.

Достижение экологической (биосферной) устойчивости требует экономически устойчивого развития. Экономика считается устойчивой (в смысле sustainability) при условии минимизации расходования невозобновимых природных ресурсов, их замещения возобновимыми и восстановления последних до уровня, необходимого для сохранения окружающей среды в устойчивом состоянии. Это налагает определенные ограничения на функционирование рынка. Стихийные рыночные силы, будучи действенным фактором развития, одновременно обусловливают неустойчивость в экономике, обществе и, что стало очевидным в XX в., в системе “человек – природа”. Рынок неспособен сознательно учитывать экологические и социальные издержки экономического роста поскольку они не очевидны , отсрочены (эффект запаздывания) и падают в основном не на тех, кто принимает решения . Общество вправе устанавливать экологические и этические границы экспансии рыночной системы, не допуская, чтобы они определялись самим рынком .

С точки зрения устойчивого развития рынки требуют корректировки, т.е. постоянных усилий, направленных на удержание рынков под контролем общества, препятствуя превращению их эффективности в разрушительную силу (не только в отношении окружающей среды) и одновременно направляя рыночные силы по более конструктивному пути.

Как экологическая, так и экономическая устойчивость представляет собой, в конечном счете, социальную проблему; и то, и другое подразумевает переход к социально устойчивому развитию. Богатые страны, будучи главными потребителями планетарных природных ресурсов и главными “производителями” загрязнений и отходов, фактически перекладывают экологические издержки своего развития на страны Юга, отказываясь вместе с тем признать претензии бедных стран на соответствующую компенсацию. Массовая нищета в странах Юга усугубляет глобальный экологический кризис и способствует росту социально-политической неустойчивости в мире (этнические конфликты, международный терроризм). Столкновение интересов крайне затрудняет согласование природоохранных действий в глобальном масштабе.

ХХ век - переломный не только в мировой социальной истории, но и в самой судьбе человечества. Принципиальное отличие уходящего столетия от всей предыдущей истории состоит в том, что человечество утратило веру в свое бессмертие. Ему стало доступно понимание того, что его господство над природой не беспредельно и чревато гибелью его самого. В самом деле, никогда прежде само человечество не возрастало количественно в 2,5 раза при жизни только одного поколения, наращивая тем самым силу "демографического пресса". Никогда до этого человечество не вступало в период научно-технической революции, не доходило до постиндустриальной стадии развития, не открывало дороги в космос. Никогда прежде для его жизнеобеспечения не требовалось такого количества природных ресурсов, и возвращаемые им в окружающую среду отходы тоже не были столь велики. Никогда до этого не возникало такой глобализации мировой экономики, такой единой мировой информационной системы. Наконец, никогда прежде холодная война не подводила все человечество так близко к рубежу самоуничтожения.

Если даже удастся избежать мировой ядерной войны, угроза существованию человечества на Земле все равно остается, ибо планета не выдержит непосильной нагрузки, которая образовалась в результате деятельности человека. Все более очевидно, что историческая форма существования человека, которая позволила ему создать современную цивилизацию, со всеми ее, казалось, беспредельными возможностями и удобствами, породила множество проблем, требующих кардинальных решений - и при том безотлагательно. Современная эпоха ставит вопрос о переходе к новому пути социальных механизмов, который следует назвать коэволюционным или гармоническим. Глобальная ситуация, в которой оказалось человечество, отражает и выражает всеобщий кризис потребительского отношения человека к природным и социальным ресурсам. Разум подталкивает человечество к осознанию жизненной необходимости гармонизации связей и отношений в глобальной системе "Человек - Техника - Природа". В связи с этим особое значение приобретает осмысление глобальных проблем современности, их причин, взаимосвязи, путей их решения.

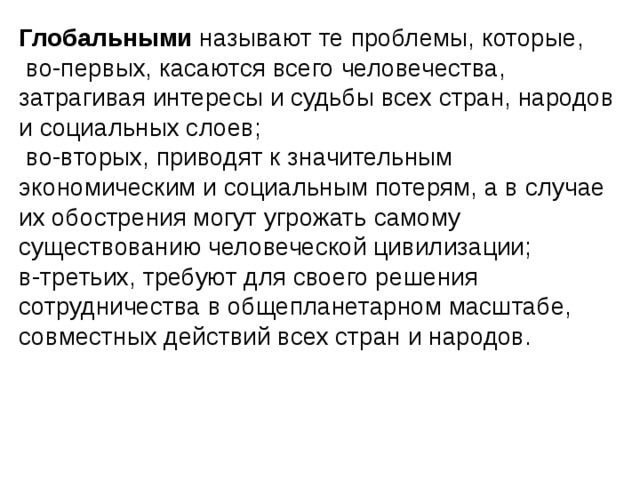

Глобальными называют те проблемы, которые,

во-первых, касаются всего человечества, затрагивая интересы и судьбы всех стран, народов и социальных слоев;

во-вторых, приводят к значительным экономическим и социальным потерям, а в случае их обострения могут угрожать самому существованию человеческой цивилизации;

в-третьих, требуют для своего решения сотрудничества в общепланетарном масштабе, совместных действий всех стран и народов.

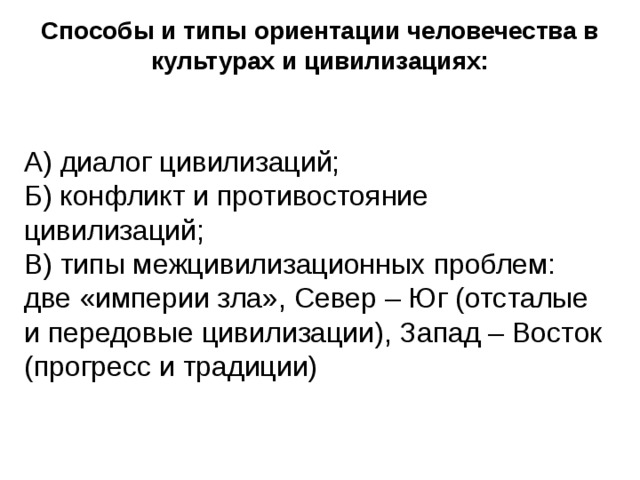

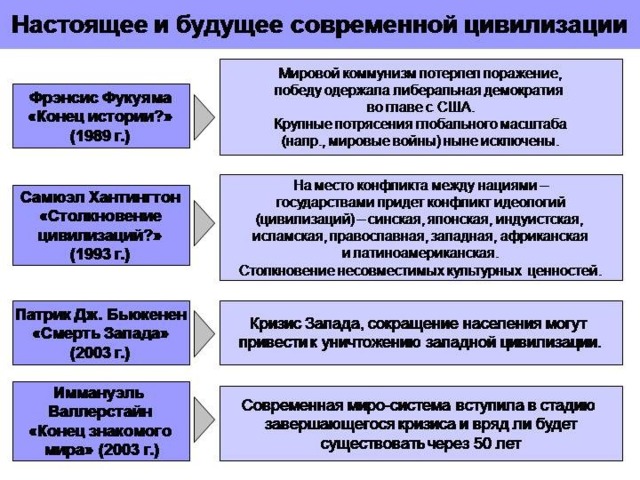

Способы и типы ориентации человечества в культурах и цивилизациях:

А) диалог цивилизаций;

Б) конфликт и противостояние цивилизаций;

В) типы межцивилизационных проблем: две «империи зла», Север – Юг (отсталые и передовые цивилизации), Запад – Восток (прогресс и традиции)

Нарастание цивилизационных кризисов:

А) глобальная Африка;

Б) демографический кризис и дряхление западной цивилизации;

В) экологические кризисы;

В) геополитический кризис (США как супердержава и строительство новой Европы)

Кризисная ситуация как система «вызовов» и типы ответов на неё:

А) активизация национального и религиозного факторов, движение «анти-»;

Б) «принуждение к миру» (США);

В) ориентация на собственные силы (Китай);

Г) российский ответ (традиции, государственность, коллективизм).

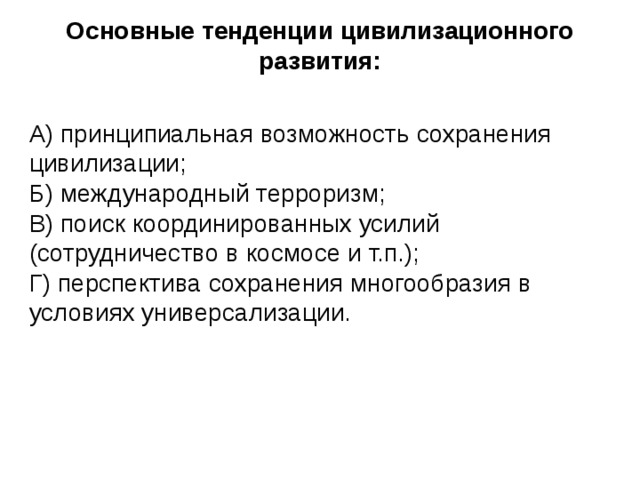

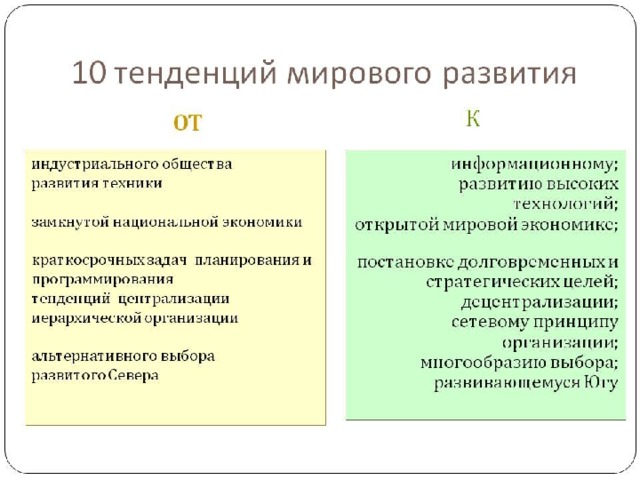

Основные тенденции цивилизационного развития:

А) принципиальная возможность сохранения цивилизации;

Б) международный терроризм;

В) поиск координированных усилий (сотрудничество в космосе и т.п.);

Г) перспектива сохранения многообразия в условиях универсализации.

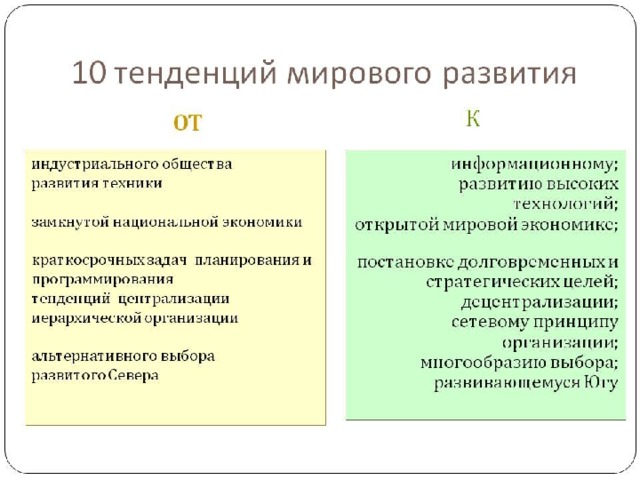

Крупнейшим водоразделом современной истории можно считать начало перехода от индустриальной к постиндустриальной цивилизации в последней четверти XX в. Для сложившейся в течение XX в. дилеммы капитализм-социализм история выбрала третье решение становление постиндустриального общества.

Начало перехода к постиндустриальному обществу связано со вторым этапом III-й научно-технической революции, который начался в 70-е годы XX в. С ним связан качественный прорыв в трех сферах микроэлектроники, биотехнологий и информатики. Именно в это время завершился век железа в истории человечества, длившийся около трех тысяч лет. Приоритетными материалами становятся керамика, пластмассы, синтетические смолы, что породило даже понятие синтетическая цивилизация.

Вкладывая капитал и создавая многочисленные филиалы за рубежом, эти корпорации (а ими являются практически все крупнейшие компании развитых стран) формируют разветвленную систему мирового производства. Они не признают национальных границ и за счет оптимального размещения производства в разных странах, с учетом их сравнительных преимуществ (наличие источников сырья, квалифицированной рабочей силы, технического уровня производства и др.), достигают высокой экономической эффективности. Развитие международных предприятий и объединений наряду с небывалым расширением мировых рынков товаров и капиталов, рабочей силы способствовало формированию рынков информации (ноу-хау, патенты, лицензии) и научно-технических услуг (инжениринг, лизинг). Одной из характерных черт развивающейся Постиндустриальной цивилизации является интернационализация экономики .

Эта тенденция, зародившаяся еще в эпоху Индустриальной цивилизации, на рубеже веков стала доминирующей. Третья научно-техническая революция вызвала ускорение процесса вовлечения стран в международное разделение труда, обмена продукцией и информацией, что послужило основой для возникновения во второй половине XX в. феномена открытой экономики или интернационализации экономики на основе процессов интеграции. Уже в начале XX в. существовали международные предприятия, которые во второй половине XX в., используя ЭВМ и современные средства связи, стали превращаться в многоотраслевые комплексы. Эти объединения получили название транснациональных и многонациональных корпораций . К концу XX в. они стали главной движущей силой мирохозяйственных связей.

Другим проявлением процессов интернационализации на рубеже Индустриальной и Постиндустриальной цивилизаций, получившим особое развитие, является межгосударственная интеграция национальных хозяйств . Наиболее развитой формой такой интеграции является Европейский Союз. Решение о его создании в форме Европейского экономического сообщества (ЕЭС) было принято в 1957 г. Бельгией, Италией, Люксембургом, Нидерландами, Федеративной Республикой Германией и Францией. Позднее в ЕЭС вошли Великобритания, Ирландия, Дания, Греция, Испания, Португалия, Австрия, Финляндия, Швеция. Главной целью объединения являлось создание единого рынка товаров, услуг, рабочей силы стран-участниц путем достижения четырех свобод: свободы передвижения товаров, свободы передвижения капиталов, свободы передвижения услуг, свободы передвижения рабочей силы между странами сообщества. С 1993 г. ЕЭС называется Европейским Союзом (ЕС).

интеграция вовлекла в свою орбиту все развитые страны мира и большинство стран со средним уровнем развития. Интеграционные процессы не обошли и сравнительно молодые, развивающиеся государства. К объединению их подталкивала необходимость защиты национальных интересов. Примером могут служить организации стран экспортеров нефти (ОПЕК), железной руды (во главе с Индонезией), меди (Заир, Замбия, Перу, Чили). К сожалению общемировой процесс интеграции слабо выражен на постсоветском пространстве, но и здесь в последние годы усиливаются интеграционные тенденции.

Ресурсное истощение планеты и экология

Не менее важным фактором глобального кризиса является процесс ресурсного истощения планеты. К концу XX столетия человечество столкнулось с энергетическим, продовольственным кризисом, тенденцией резкого сокращения запасов не возобновляемых и нарастающей непригодностью и даже опасностью для жизни возобновляемых ресурсов. Безусловно, ресурсный кризис нельзя рассматривать вне связи с проблемами экологии и демографии. Было бы неверно утверждать, что в мире нет осознания угрозы ресурсной и экономической катастроф. Научные круги, общественность способствует принятию различных нормативных актов, достаточно широких национальных и межнациональных программ в области защиты окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Однако в целом проблема едва ли разрешима с помощью этих мероприятий. Ее кардинальное решение не может состояться в рамках индустриальной цивилизации, человечеству необходим переход к новым нормам поведения, ценностным ориентирам в рамках нового постиндустриального общества.

Демографический фактор

Демографический фактор глобального кризиса наиболее ярко проявляется в странах Третьего мира. Освободившись от колониальной зависимости, через три-четыре десятилетия свободного развития население большинства этих стран оказалось перед лицом нищеты, голода и эпидемий. Наиболее рельефно страдания огромной части человечества выглядят на фоне успехов НТР в передовых странах. Плачевное состояние стран Третьего мира обусловлено не только историческими особенностями их развития, но и исключительно высокими темпами роста населения. Так, за последние 30 лет численность населения экономически развитых 39 стран увеличилась всего на 43%, в то время как население развивающихся 170 государств — в 2,2 раза. Демографы прогнозируют в недалеком будущем демографическую стабилизацию и даже депопуляцию в развитых странах, темпы роста населения в странах Третьего мира будут чрезвычайно высокими, а следовательно, будут усугубляться проблемы занятости, бедности, нищеты, голода и т. п.

Чрезвычайно опасным является то, что страны Третьего мира становятся очагом нестабильности для всего мира. Не решив их проблемы, невозможно успешно решать и остальные глобальные противоречия.

Для решения проблем стран Третьего мира зачастую предлагается западный рецепт. Одним из аргументов является пример немногочисленных преуспевающих бывших колониальных стран, идущих по пути развития рыночных отношений, демократических форм общественного устройства и т. п. Однако нельзя забывать, что глобальные проблемы, с которыми столкнулось человечество в XX в., порождены техногенной западной цивилизацией, западными ориентирами деятельности и представлениями о ценностях бытия. Это формулирует еще одну немаловажную глобальную проблему — своевременного предвидения и предотвращения отрицательных последствий самой научно-технической революции.

Можно выделить несколько моделей, по которым развиваются страны современного Востока.

Первая модель развития − японская , по которой развиваются такие страны, как Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, идя по западно-капиталистическому пути и добившись наиболее заметных успехов в развитии . Для них характерно полное господство свободного конкурентоспособного рынка, обеспечение государством эффективного функционирования хозяйства страны, гармоничное использование традиций и новаций, т. е. синтез трансформированных традиционных структур, норм поведения (например, представления о дисциплине труда у японцев, восходящие к нормам конфуцианства) и элементов западноевропейского образца (включая институты демократии, правовые и другие стандарты).

Вторая модель развития − индийская , к которой относится группа стран современного Востока, которые успешно развиваются по западноевропейскому пути, глубоко не перестраивая при этом свою традиционную внутреннюю структуру . Здесь наблюдается симбиоз важнейших элементов западного образца − многопартийная система, демократические процедуры, европейский тип судопроизводства − и привычных для подавляющего большинства населения страны традиционных устоев и норм жизни, перешагнуть через барьер которых не представляется возможным. Страны, находящиеся на этой стадии развития − Индия, Таиланд, Турция, Пакистан, Египет, группа арабских нефтедобывающих монархий и др. − в принципе находятся в положении определенного равновесия, устойчивой стабильности; их экономика в состоянии обеспечить существование страны и народа. Существенна политическая стабильность для большинства стран этой модели, а ряд стран имеет тенденцию к перерастанию симбиоза в синтез (Турции, Таиланд).

Третья модель развития − африканская , модель развития стран, которые отличаются не столько развитием и тем более стабильностью, сколько отставанием и кризисом . Сюда относится большинство африканских стран, некоторые страны исламского мира (Афганистан, Бангладеш), а также такие беднейшие страны Азии, как Лаос, Камбоджа, Бирма и т. д. Несмотря на то что в подавляющем большинстве этих стран в экономике весомую позицию занимают западные структуры, все же отсталая, порою полупервобытная периферия здесь более значима. Скудость природных ресурсов, низкий исходный уровень развития, отсутствие или слабость духовно-религиозного и цивилизационного фундамента обусловливают здесь ситуацию некомпенсируемого существования, неспособного к самообеспечению, с низким уровнем жизни. Проблема кризиса развития и даже просто выживания населения большинства стран африканской модели остается пока еще весьма острой.

https:// fil.wikireading.ru/3102

https:// studopedia.su/6_51012_neobhodimost-formirovaniya-planetarnogo-soznaniya-kak-vazhneyshee-uslovie-konstruktivnogo-razresheniya-globalnih-problem.html

https:// revolution.allbest.ru/biology/00358822_0.html

https://studfiles.net/preview/5921147/page:104 /

https://myfilology.ru/150/osnovnye-tendentsii-mirovogo-razvitiia-na-sovremennom-etape /

http:// an-site.ru/dk/of44.htm

https://yandex.ru/images/search?text= основные%20тенденции%20цивилизационного%20развития%20на%20современном%20этапе& stype = image&lr =10942&source= wiz&pos =1&img_url=https%3A%2F%2Farhivurokov.ru%2Fmultiurok%2F8%2F4%2Fc%2F84cd5ac1073057edb6971c43735869de373d0701%2Fimg28.jpg&rpt= simage

https://yandex.ru/images/search?text= основные%20тенденции%20цивилизационного%20развития%20на%20современном%20этапе& stype = image&lr =10942&source= wiz&pos =2&img_url=http%3A%2F%2F900igr.net%2Fup%2Fdatas%2F206838%2F008.jpg&rpt= simage

https ://yandex.ru/images/search?text= основные%20тенденции%20цивилизационного%20развития%20на%20современном%20этапе& stype = image&lr =10942&source= wiz&pos =4&img_url=https%3A%2F%2Fcf.ppt-online.org%2Ffiles%2Fslide%2Fp%2FPwkUlJ6LnAtDZQNC4jTfmcr3G7MI1KvF8H2VxO%2Fslide-5.jpg&rpt= simage

https://yandex.ru/images/search?text= основные%20тенденции%20цивилизационного%20развития%20на%20современном%20этапе& stype = image&lr =10942&source= wiz&pos =5&img_url=https%3A%2F%2Fcf.ppt-online.org%2Ffiles%2Fslide%2Ff%2FFtdleXQrp9xkDRhLq03Y6BnogZSyM24iEIW5jP%2Fslide-16.jpg&rpt= simage

https://yandex.ru/images/search?text= основные%20тенденции%20цивилизационного%20развития%20на%20современном%20этапе& stype = image&lr =10942&source= wiz&pos =7&img_url=https%3A%2F%2Fcf.ppt-online.org%2Ffiles1%2Fslide%2Fs%2Fs3WJlatMwKHipxhNqyCYUkQ1j59orvRGb0SAVcXLnF%2Fslide-43.jpg&rpt= simage

https://yandex.ru/images/search?text= основные%20тенденции%20цивилизационного%20развития%20на%20современном%20этапе& stype=image&lr=10942&source=wiz&p=1&pos=54&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fzero50x.myjino.ru%2Fallpic%2F35%2F14932-img_3.jpg

https://yandex.ru/images/search?text= основные%20тенденции%20цивилизационного%20развития%20на%20современном%20этапе& stype=image&lr=10942&source=wiz&p=2&pos=63&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2F900igr.net%2Fup%2Fdatas%2F188612%2F004.jpg

https://yandex.ru/images/search?text= основные%20тенденции%20цивилизационного%20развития%20на%20современном%20этапе& stype=image&lr=10942&source=wiz&p=2&pos=79&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fmyslide.ru%2Fdocuments_2%2F2c60a4467fe22ddb403816364338a18e%2Fimg9.jpg