Инновационные технологии в системе дополнительного образования

детей

Наиболее широкое применение в сфере дополнительного образования детей сегодня, получают развивающие и личностно - ориентированные педагогические технологии. Среди педагогических технологий развивающего обучения можно выделить

– игровые технологии, такие, как: - Игры - ситуации. - Сюжетные игры. - Игры- драматизации. - Игры-имитации реальной деятельности. - Состязательные игры.

- Коммуникативные игры (диалоги, дискуссии). - Игры-процессы (моделирующие проявление способностей, личностных качеств в несюжетных играх).

Игровая технология обеспечивает личностную мотивационную включенность каждого обучающегося, что значительно повышает результативность данной формы образовательного взаимодействия. У обучающихся формируются способности анализировать, сравнивать,

обобщать, учитывать причинно-следственные отношения, исследовать, систематизировать свои знания обосновывать собственную точку зрения генерировать новые идеи, что повышает

продуктивность их творческой и интеллектуальной деятельности.

Коммуникативно-диалоговые технологии считаются наиболее разработанными и применяемыми на практике в сфере дополнительного образования детей, это: - проблемная дискуссия; - дискуссия-диалог; - межгрупповой диалог («аквариумное обсуждение»); -

дискуссия с игровым моделированием; - направленный диалог; - дискуссия на основе обмена мнениями в формах: «Круглый стол», «Заседание экспертной группы», «Симпозиум»,

«Конференция», «Дебаты».

Наиболее эффективной среди коммуникативно – диалоговых технологий, реализуемых в сфере дополнительного образования является технология «Дебаты». Технология проблемного обучения основана на теоретических положениях американского философа Дж. Дьюи.

Систематизаторами этого обучения в России стали И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин. Под технологиями проблемного обучения понимается такая организация образовательного процесса, которая предполагает создание под руководством педагога проблемных

противоречивых ситуаций и активную самостоятельную деятельность обучающихся по их разрешению. Главные признаки, которые лежат в основе моделирования занятий в режиме технологии проблемного обучения: - создание проблемных ситуаций; - обучение детей в

процессе решения проблем; - сочетание поисковой деятельности и усвоения знаний в готовом виде. Технология проведения занятия в соответствии с теорией проблемного обучения состоит в следующем: - ознакомление воспитанников с планом занятия и постановка проблемы; - дробление проблемы на отдельные задачи; - выбор алгоритмов решения задач и изучение

основного учебного материала; - анализ полученных результатов, формулировка выводов.

Таким образом, технология проблемного обучения предполагает систему учебных занятий с основной целью – создать условия, при которых воспитанники открывают новые знания,

овладевают новыми способами поиска информации, развивают проблемное мышление.

Для большинства педагогов дополнительного образования этот вид развивающей

педагогической технологии остается недоступным ввиду слабой готовности к осуществлению инновационной деятельности.

Среди педагогических технологий личностно-ориентированного обучения наиболее широкое распространение в сфере дополнительного образования детей получили технологии проектного обучения, обучения в сотрудничестве и технология портфолио. «Проектная

деятельность является культурной формой деятельности, в которой возможно формирование способности к осуществлению ответственного выбора». Ученые С. И. Краснов, Р. Г. Каменский выделяют три типа проектов: -исследовательские - преобразуют пространство духовной

культуры; -социальные – преобразуют материальный мир и отношения между людьми; -

образовательные - преобразуют сознание отдельного человека. Все три типа проектов успешно реализуются как в образовательном процессе образовательных организаций дополнительного образования детей, так и социальных практиках.

А.В. Хуторской считает, что ученическое портфолио является альтернативой

«формализованному контролю образовательных результатов учащихся». Существенное значение технология портфолио придает планированию и самооцениванию обучающимся своих образовательных результатов. Портфолио достижений представляет собой коллекцию работ, целью которых является демонстрация образовательных достижений обучающегося. Такой

портфолио может стать альтернативным по отношению к традиционным формам и способом оценивания образовательного результата

Отдельное место в данной категории занимают технологии воспитания, здоровьесберегающие и информационные технологии реализации образовательной деятельности.

Технология коллективного творческого воспитания (И.П.Иванов) находит широкое применение в деятельности многих детских объединений образовательных организаций дополнительного образования детей, через такие формы организации групповой деятельности обучающихся, как КТД (коллективно-творческое дело).

Здоровьесберегающие (здоровьеразвивающие) технологии реализуются на основе

личностно-развивающих ситуаций, они относятся к тем жизненно важным факторам, благодаря которым учащиеся учатся жить вместе и эффективно взаимодействовать. Они предполагают активное участие самого обучающегося в освоении культуры человеческих отношений, в формировании опыта здоровьесбережения, который приобретается через постепенное

расширение сферы общения и деятельности учащегося, развитие его саморегуляции (от внешнего контроля к внутреннему самоконтролю), становление самосознания и активной жизненной позиции на основе воспитания и самовоспитания, формирования ответственности за свое здоровье, жизнь и здоровье других людей

Информационные технологии (по Г.К. Селевко) – это технологии, использующие специальные технические информационные средства (ЭВМ, аудио, кино, видео).

Информационные технологии обучения или информационно - коммуникативные технологии - это процессы подготовки и передачи информации обучаемому, средством осуществления которых является компьютер. Они развивают идеи программированного обучения, открывают совершенно новые, еще не исследованные технологические варианты обучения, связанные с уникальными возможностями современных компьютеров и телекоммуникаций. В данном аспекте информационная технология может осуществляться, как: - проникающая технология (применение компьютерного обучения по отдельным темам, разделам для решения отдельных дидактических задач); - основная, определяющая, наиболее значимая из используемых в данной технологии частей; - монотехнология (когда все обучение, все управление образовательным процессом, включая все виды диагностики, мониторинг, опираются на применение

компьютера). Цели информационных технологий: формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных способностей; подготовка личности

«информационного общества»; предоставление ребенку возможности для усвоения такого объема учебного материала, сколько он может усвоить; формирование у детей

исследовательских умений, умений принимать оптимальные решения.

Применение приемов технологии развития критического мышления на занятиях в объединениях кулинарной направленности

Работая с обучающимися, я нахожусь в поиске таких методов и приёмов работы на занятиях в объединениях кулинарной направленности, которые бы совершенствовали мыслительные способности обучающихся и позволили бы мыслить более продуктивно.

На занятиях кулинарной направленности обучающиеся приобретают не только практические навыки и умения, но и знакомятся с новыми понятиями и технологиями в кулинарии. Дополнительное образование учит не просто мыслить, а мыслить творчески. Практическое обучение не исключает теоретическое обучение.

Одним из инновационных методов, позволяющих добиться позитивных результатов в формировании мыслительной деятельности, является технология развития критического мышления (ТРКМ).

Цель ее состоит в развитии мыслительных навыков учащихся, необходимых не только в учебе, но и в дальнейшей жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать различные стороны явлений)[1]. Данная технология способствует реализации компетентностного подхода в обучении и воспитании обучающихся.

Основоположниками технологии развития критического мышления являются Чарлз Темпл, Курт Мередит, Джина Стил. С 1997 года технология развития критического мышления получила распространение в России.

Что понимается под критическим мышлением?

Критическое мышление – тип мышления, который помогает критически относиться к любым утверждениям, не принимать ничего на веру без доказательств, но быть при этом открытым новым идеям, методам[2].

Конструктивную основу ТРКМ составляет базовая модель трех стадий организации учебного процесса: «Вызов – осмысление – размышление». Первая стадия (фаза) – вызов, когда ставится задача не только активизировать, заинтересовать учащегося, мотивировать его на дальнейшую работу, но и «вызвать» уже

имеющиеся знания либо создать ассоциации.

Вторая стадия (фаза) – осмысление. На этой стадии идет непосредственная работа с информацией, причем приемы и методы ТРКМ позволяют сохранить активность ученика. Он вступает в контакт с новой информацией, происходит ее систематизация, формирование собственной позиции.

Третья стадия (фаза) – рефлексия (размышление). На этой стадии информация анализируется, интерпретируется, творчески перерабатывается [1].

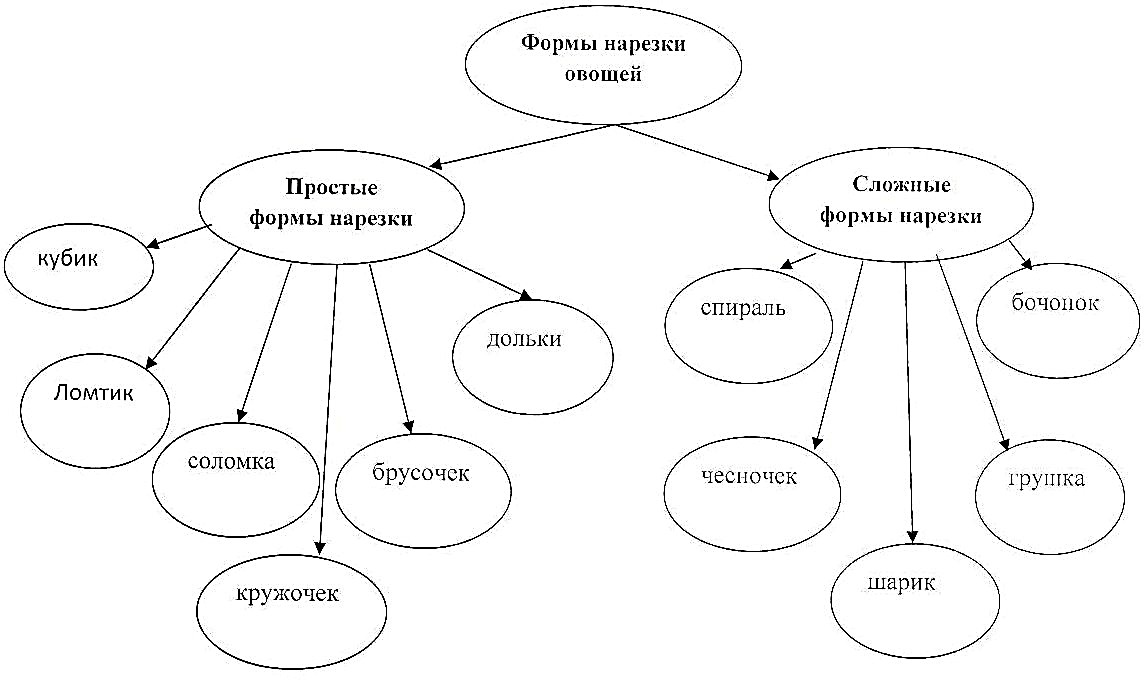

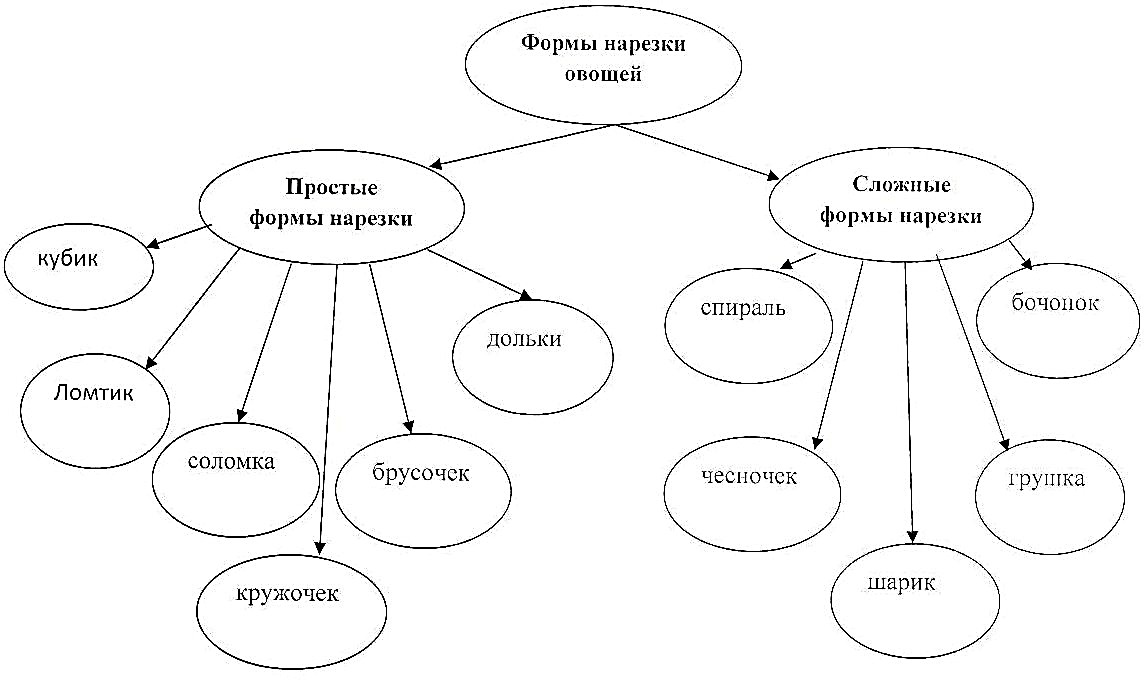

Отлично подходит для любой стадии развития занятия прием «Кластер». Понятие

«кластер» переводится как «гроздь, пучок». Суть приёма - представление информации в графическом оформлении. В центре записывается ключевое понятие. Рядом записываются понятия, связанные с ключевым словом. Ключевое понятие соединяется линиями или стрелками со всеми понятиями «второго уровня»[4].

Как применяю данный прием на занятии:

На стадии "Вызов" занятия в объединении «Повар» по теме «Формы нарезки овощей» можно предложить обучающимся методом мозгового штурма в командах предположить, по каким направлениям они будут изучать новый материал. В результате такой работы, обучающиеся могут самостоятельно сформулировать цель занятия. Перевожу занятие в стадию "Осмысление" и предлагаю обучающимся найти ответы на свои вопросы в новом материале. По ходу работы с изучаемым материалом вносятся исправления и дополнения в кластер «Формы нарезки овощей». Большой потенциал имеет этот прием на стадии «Рефлексия»: это исправления неверных предположений в «предварительном кластере», заполнение его на основе новой информации, установление причинно-следственных связей между отдельными смысловыми блоками (простые и сложные формы нарезки овощей, специфические формы нарезки для отдельных видов овощей). Работа может вестись индивидуально или в группах.

Прием «Синквейн» подразумевает творческий подход к обобщению полученной информации. Происходит от французского слова «cing» – пять. Это стихотворение, состоящее из пяти строк. Лаконичность формы развивает способность резюмировать информацию, излагать мысль в нескольких значимых словах, емких и кратких выражениях. Синквейн может быть предложен, как индивидуальное самостоятельное задание; для работы в парах; реже как коллективное творчество. Синквейн использую на стадии рефлексии[2]. Пример кулинарного синквейна, который провожу на занятии по теме «Технология приготовления заправочных супов».

| Назовите тему занятия одним словом | Солянка |

| Назовите 2 прилагательных, которые характеризуют тему занятия | Русская, соленая |

| Назовите 3 действия, которые можно выполнять с этим блюдом (3 глагола) | Припускать, пассеровать, варить |

| Выразите в одном предложении свое впечатление о теме урока | Знания, которые пригодятся каждому |

| Как иначе можно назвать солянку? | Cуп |

Прием «Стратегия ЗХУ» (таблица) был разработан профессором из Чикаго Донной Огл в 1986 г. Работа с таблицей ведется на всех трех стадиях занятия.

Перед началом изучения новой темы «Национальная кухня народов мира» предлагаю поработать с буклетом «Кулинария народов мира». Можно выяснить, что знают обучающиеся, а затем завязать разговор по данной теме уже на их интересах. На «стадии вызова», заполняется первая часть таблицы «Знаю». Вторая часть таблицы «Хочу узнать» — это определение того, что дети хотят узнать (хотят узнать, как приготовить пасту карбонара, конусную пиццу, хачапури и т.д.). На «стадии осмысления», обучающиеся строят новые представления на основании имеющихся знаний. После обсуждения нового материала обучающиеся заполняют третью графу таблицы «Узнал».

На основании вышеизложенного хочется сделать вывод: использование технологии критического мышления на занятиях дает возможность обучающемуся научиться работать осмысленно, то есть мыслить критически, позволяет не только выбрать дело своей жизни, но и овладеть способами деятельности и использовать их на практике.

Технология клипового мышления в дополнительном образовании

Увеличение роли знания, стремительный рост информационного поля и развитие информационных технологий, смещающее активность человека в виртуальный мир, привели к

тому, что современное общество перешло на новый этап развития – информационный. Значительные изменения закономерно происходят и в ментальной сфере.

Воздействие телевидения, компьютерных игр, Интернета и даже современной литературы способствует формированию у многих представителей молодого поколения особого типа мышления и сознания, обозначаемого как «клиповое мышление», «клиповое сознание» (Н.В. Азаренок, Ф.И. Гиренок, Т.В. Семеновских, А.Б. Фельдман и др.).

Слово «clip», от которого и произошел этот термин, в переводе с английского языка означает какой-либо фрагмент текста, отрывок из фильма или вырезку из газеты или журнала. Поэтому под термином «клиповое мышление» понимается привычка воспринимать информацию, как и весь окружающий мир в целом, с помощью короткого, яркого, очень выразительного образа. Главное требование к клипу — это краткость и красочность его фрагментов.

В России первым употребил термин «клиповое мышление» Федор Иванович Гиренок (советский и российский философ, доктор философских наук, профессор). Он считал, что понятийное мышление молодого человека перестало играть важную роль в современном мире, что происходит замена линейного, бинарного мышления нелинейным мышлением. По его мнению, европейская культура выстраивается на системе доказательств. Русская культура, поскольку корни ее византийские, — на системе показа. И мы в себе воспитали, может быть, после И. Дамаскина, понимание картинок. Мы формировали в себе не понятийное мышление, а, как я его называю, клиповое, …реагирующее только на удар».

Клиповое мышление предполагает упрощение усвоения материала, игнорируя его глубину. Теряется способность к анализу и выстраиванию длинных логических цепочек. В тоже время клиповое мышление можно рассматривать как защитную реакцию организма на информационную перегрузку и способ получения большего объема информации.

На современном этапе перед педагогами стоит задача использовать клиповое мышление современных школьников в ходе организации учебного процесса.

Майндмэппинг, или как его еще называют, майнд-менеджмент – несложная техника графического представления информации, фиксирование собственного мышления, которое изображают на бумаге в виде, напоминающем древовидную диаграмму. Связи, которые создаются в процессе майндмэппинга, называют картой мыслей (она же mind map, интеллект- карта, ментальная карта).

Интеллект-карта — это особый вид записи материалов в виде радиантной структуры, то есть структуры, исходящей от центра к краям, постепенно разветвляющейся на более мелкие части. Интеллект-карты могут заменить традиционный текст, таблицы, графики и схемы. Все дело в особенностях нашего мышления. Наше мышление НЕ организовано как текст, линейно. Оно имеет именно такую структуру: ветвящуюся, каждое понятие в нашей голове связано с другими понятиями, эти другие понятия связаны с третьими и так далее до бесконечности.

Наше мышление НЕ организовано как текст, линейно. Оно имеет именно такую структуру: ветвящуюся, каждое понятие в нашей голове связано с другими понятиями, эти другие понятия связаны с третьими и так далее до бесконечности.

Интеллект-карта более удобна в использовании по сравнению с обычным текстом. Интеллект-карты позволяют более качественно отобразить структуру материала, смысловые и иерархические связи, показать, какие существуют отношения между составными частями.

Существует специальное программное обеспечение для помощи людям, которые испытывают трудности в создании ментальных карт, например, программы «XMind»,

«FreeMind», «MindMapping». В добавок к ним, всегда можно воспользоваться помощью online- сервисов, таких как SpiderScribe.net.

При работе с интеллект-картами следует помнить об указаниях, которые образно можно назвать «три «П»:

«Принимай» означает, что на первом этапе следует забыть какие бы то ни было предубеждения относительно ограниченности своих ментальных возможностей и строго следовать законам интеллект-карт и рекомендациям по их составлению.

«Применяй» относится ко второму этапу.

Применяй законы и рекомендации, вырабатывай и оттачивай собственный стиль и экспериментируй с интеллект-картами различных видов.

«Приспосабливай» относится к последующему непрерывному совершенствованию навыков работы с интеллект-картами.В современном мире с большим потоком информации, применение интеллект-карт в обучении школьников может дать огромные положительные результаты, поскольку дети учатся выбирать, структурировать и запоминать ключевую информацию, а также воспроизводить её в последующем.

Плюсы и Минусы клипового мышление

МИНУС: ЧЕЛОВЕК НЕ СПОСОБЕН ДОЛГО КОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ НА ИНФОРМАЦИИ, У НЕГО ЗАМЕТНО СНИЖАЕТСЯ СПОСОБНОСТЬ К АНАЛИЗУ

Обладатель клипового мышления не может анализировать ситуацию, поскольку любая информация не задерживается в его сознании и быстро сменяется новой.

От способа мышления зависит успешность в карьере и жизни. Например, в бизнесе

умение анализировать, выделять главное и принимать на основе анализа решения — то есть наличие «продолжительного» мышления — единственная возможность стать успешным менеджером. Его главная особенность — высокий объем внимания. Во время переговоров

важно быть последовательным: всегда помнить о том, какой вопрос является ключевым, и не перескакивать с темы на тему

МИНУС: ОСЛАБЛЯЕТ ЧУВСТВО СОПЕРЕЖИВАНИЯ

Жестокость и насилие, которые ежедневно поглощают люди с экранов телевизоров и каналов на YouTube, постепенно повышает порог человеческой чувствительности к

переживаниям других. В момент, когда в мире случаются громкие трагедии, люди начинают

сочувствовать и сопереживать погибшим, однако «градус сочувствия» резко падает, ведь за это время через сознание людей прошли тонны новой информации. Клиповое мышление —

мышление сиюминутного восприятия, минутной реакци

ПЛЮС: УСКОРЯЕТ РЕАКЦИЮ

Известный британский футуролог Джеймс Мартин, который предсказал появление интернета, разделил людей на два типа. Первый тип — «люди книги» — получают

информацию от чтения и обладают «продолжительным» мышлением. Второй тип — «люди

экрана» — наделены клиповым мышлением. Преимущество последних в том, что они обладают скоростным откликом и быстрее реагируют на любые стимулы и изменения.

Лэпбук, как одно из инновационных средств обучения.

В условиях модернизации образования, педагогу необходимо искать новые методы и технологии обучения, которые помогали бы ему обучать и воспитывать личность, которая нужна новому современному обществу, личность, которая может нестандартно мыслить, предлагать и реализовывать различные идеи.

С 2016-2017 учебного года работаю с обучающимися 1,2 классов в объединениях кулинарной направленности. В процессе работы постоянно в поиске новых педагогических технологий и приемов, средств обучения. С 2017-2018 учебного года добавилось еще одно направление – лэпбукинг.

Мы привыкли к плакатам и бюллетеням, где размещают информацию. Лэпбук – новое средство обучения.

Создатели технологии лэпбукинга - американцы. Лэпбук - это книжка с кармашками, дверками, окошками, вкладками и подвижными деталями, в которую помещены материалы на одну тему.

Лэпбук (лепбук, lap – колени, book – книга), книжка на коленях. Лэпбук - это: тематическая папка, интерактивная папка, папка проектов. Главным является то, что лэпбук — это самодельная интерактивная папка с кармашками, мини-книжками, окошками, подвижными деталями, вставками, которые ребенок может доставать, перекладывать, складывать по своему усмотрению. В ней собирается материал по какой-то определенной теме.

Лэпбук это не только мощный справочный инструмент и особая форма организации учебного материала, это, прежде всего, основа партнерской проектной деятельности. Основа лэпбука создается педагогом и дополняется, совершенствуется вместе с детьми. В результате такой работы у вас получается отлично проработанный исследовательский проект.

Лэпбуки помогают быстро и эффективно усвоить новую информацию и закрепить изученное в занимательно-игровой форме. Эти тематические пособия имеют яркое оформление, четкую структуру. Рекомендуемый возраст занятий по лэпбукам — 5 лет и выше. Дети 7-8 лет уже могут совершенно самостоятельно придумывать и делать свои собственные лэпбуки. Размер готового лэпбука стандартный по всему миру — папка А4 в сложенном виде и А3 в открытом виде. Этот размер идеально подходит, чтобы ребенок мог самостоятельно работать с лэпбуком.

Разновидности лэпбуков

В зависимости от назначения:

учебные;

игровые;

поздравительные,

праздничные;

автобиографические (папка-отчет о каком-то важном событии в жизни ребенка: путешествии, походе в цирк, каникулярном досуге и т.д.)

В зависимости от формы:

стандартная книжка с двумя разворотами;

папка с 3-5 разворотами;

книжка-гармошка;

фигурная папка. Организация материала:

стандартные кармашки;

обычные и фигурные конверты;

кармашки-гармошки;

кармашки-книжки;

окошки и дверцы;

вращающиеся детали;

высовывающиеся детали;

карточки;

теги;

стрелки;

пазлы;

чистые листы для заметок и т.д.

Алгоритм разработки Лэпбука

выбор темы

выбор темы

составление плана

создание макета - эскиза сбор материала

оформление

Лэпбук - это книга, которую учащийся собирает сам, склеивает ее отдельные части в единое целое, креативно оформляет, используя всевозможные цвета и формы. Что же получается на выходе?

Могу представить лэпбук моего «производства». Он называется «Витаминные салаты».

Лэпбук можно использовать как на занятии (если позволяет тема и время), так же и во внеурочной деятельности, организовав работу по группам, парам, индивидуально (кому как больше нравиться). Можно задать в качестве творческого домашнего задания.

Необходимо отметить, что применение лэпбука на занятиине всегда продуктивно. Данная методика и техника обучения подходит больше для занятия закрепления или занятия обобщения и повторения, когда обучающиеся в определенной степени владеют информацией по заданной теме, и как раз создавая лэпбук, им приходится детализировать информацию по центральной теме, креативно подходить к оформлению и объяснению как уже изученного, так и нового материала. Большую часть работы (планирование и поиск информации) можно осуществлять дома, но при консультации с педагогом.

Плюсами лепбука является использование разных форм организации деятельности обучающихся (индивидуальной, парной или групповой работа).

Работая индивидуально, один обучающийся занимается поиском, сбором информации и оформлением своей работы самостоятельно, рассчитывая только на себя и свои силы. Данный вид работы необходим, если в группе или классе есть обучающиеся, которым тяжело находить контакт с другими одногруппниками, если они стеснительны и необщительны. Он помогает таким обучающимся раскрыть себя и свой потенциал пред педагогом и сверстниками. Педагог – не источник информации, а консультант.

Осуществляется совместная работа с родителями.

Лэпбук хорош и тем, что к его созданию можно привлечь родителей. (живое общение, которого много не бывает, родительский пример мотивирует на успешное обучение).

Лэпбук – шедевр творчества

Каждый лэпбук уникален, как уникален и его создатель, нет правильного или неправильного метода его создания, ведь все зависит от того, как ребенок воспринимает заданную тему, какими средствами он пользуется для достижения своих целей.

Каждый обучающийся – открыватель нового

Необходимо отметить, что, работая над одним лэпбуком, учащиеся часто открывают для себя темы следующих своих исследований.

Подход в обучении (индивидуальный, дифференцируемый)

Тот факт, что решение проблемы и наполнение информацией лэпбука зависит от обучающегося, говорит о том, что при создании лэпбука, обеспечиваются индивидуальный и дифференцированный подходы в обучении.

Минусы:

Но в этом же кроется и минус – сложно оценивать. Оценивание каждой работы также предполагает индивидуальный подход к каждому обучающемуся.

Так же к минусам можно отнести - время для создания лэпбука (краткосрочный проект, так и долгосрочный, все зависит от выбранной темы исследования, многих качеств обучающегося).

Заключение

Создание лэпбука решает ряд задач современного образования, давая обучающимся не только знания предмета, но и обучая их всесторонне смотреть на проблему, ставить задачи и решать их, творчески подходить к вопросу организации и подбору информации.

Плюсы Лэпбука:

информативен;

полифункционален: способствует развитию творческих способностей, воображения, мышления, логики, памяти, внимания;

пригоден к использованию одновременно группой ребят;

вариативен;

обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность обучающихся.

Лэпбук – это не просто метод, помогающий закрепить и отработать полученные знания на занятии, это полет творчества, это исследование, которые однажды начавшись, будет продолжаться всю жизнь, ведь если посеять в ребенке «зерно» открытия и исследования, оно будет расти и увеличиваться. Задача педагога - придавать обучающимся уверенности в своих силах и правильно мотивировать на открытие новых горизонтов.

Технология развивающего обучения с направленностью на развитие творческих

качеств личности

Развивающее обучение – это ориентация учебного процесса на потенциальные возможности человека и на их реакцию.

Целью данного вида обучения является подготовка обучающихся к самостоятельному освоению знаний, поиску истины, а также к независимости в повседневной жизни. То есть оно основано на формировании механизмов мышления, а не на эксплуатации памяти. Обучащиеся должны овладеть теми мыслительными операциями, с помощью которых происходит усвоение

знаний и оперирование ими. Развивающее обучение–целенаправленная учебная деятельность, в которой ребенок сознательно ставит цели и задачи самоизменения и творчески их достигает.

Достижение творческого уровня развития личности может считаться наивысшим

результатом в любой педагогической технологии. Существуют технологии, в которых развитие творческих способностей является приоритетной целью, это:

выявление и развитие творческих способностей И.П. Волкова;

технология технического творчества (теория решения изобретательских задач) Г.С. Альтшуллера;

технология воспитания общественного творчества И.П. Иванова.

Они направлены на развитие различных сфер личности и имеют как общие, так и специфичные особенности.

Теория развивающего обучения берет своё начало в работах И.Г. Песталоцци, А. Дистервега, К.Д. Ушинского, Л.С. Выготского, Л.В. Занкова, В.В. Давыдова и др.

Основные характеристики педагогической технологии развития

| Назван ие | Цель | Концептуальные положения | Особенности содержания |

| Школа творчества И. П. Волкова | Выяви ть, учесть и развить творческие способности; Приоб щить обучающихся к многообразной творческой деятельности с выходом на конкретный продукт. | Компьютерный подход к обучению 2.Обучение по двум равноценным направлениям: 1) единая базовая программа; 2) творческая деятельность. 3.Блочно-параллельная структура учебного материала. 4.Выявление, учет и развитие индивидуальных творческих способностей (творческие книжки и дневники). | Уроки творчества позволяют выявить и развивать задатки и способности детей. В приобщении обучающихся к самостоятельной и творческой деятельности используются все формы работы, но с одним условием работа должна быть направлена на создание конкретного продукта, который можно было бы фиксировать в творческой книжке (изделия, модели, макеты, изобретения, исследования и т.п.). В дополнение предлагается новая форма В творческой комнате любого типа (литературной, физической, химической, биологической и т.д.) обучающиеся, независимо от возраста, получают начальную профессиональную подготовку. |

| Теория решения изобретательс ких задач (ТРИЗ) Г.С.Альтшулл ера | Обучи ть творческой деятельности. Ознак омить с приемами творческого воображения. Научи ть решать изобретательск ие задачи. | Знания - основа творческой интуиции. Творческими способностями наделен каждый (изобретать могут все). Творчеству, как любой деятельности, можно учиться. Включить доступные обучающимся типы проблем, характерные для данной сферы практики. | Процесс изобретательской деятельности представляет собой основное содержание обучения. Основным понятием является противоречие. При возникновении противоречия возможны два пути его разрешения: 1) компромисс, примирение противоположных требований; 2) выдвижение |

|

|

|

| качественно новой идеи или новой конструкции. Г.С.Альтшуллер выделяет 40 типов принципов устранения противоречий: дробления, вытеснения, местного качества, асимметрии, объединения, универсальности, «матрешки», антивеса, предварительного напряжения, предварительного исполнения, «заранее подложенной подушки», «наоборот», динамичности, перехода в другое измерение, частичного или избыточного решения, использования механических колебаний, периодического действия, непрерывности полезного действия, проскока, «обратить вред в пользу», обратной связи, «посредника», самообслуживания, копирования. В методике имеют место как индивидуальные, так и коллективные приемы: эвристическая игра, мозговой штурм, коллективный поиск. |

| Коллек тивное творческое воспитание И.П.Иванова | Воспи тать общественно- активную творческую личность, способную приумножить общественную культуру. | Диалог всех возникающих точек зрения. Уважение самости ребенка, его уникальной позиции в мире. Социальная направленность деятельности. Коллективная деятельность как средство создать творческое поле. Создание условий формирования основных черт творческой деятельности. | Коллективные творческие дела - это социальное творчество, направленное на служение людям, Родине, творчество самостроительства личности. Его содержание - забота о себе, о друге, о своем коллективе, о близких и далеких людях в конкретных практических социальных ситуациях. Развивающее содержание состоит в переходе от близких к средним, а затем к далеким целевым перспективам. |

|

|

|

| Широко используется игра, состязательность. Совместная деятельность детей и взрослых позволяет вносить вклад в создание социального продукта. |

Структура занятия по технологии развития из этапов:

Поиск

Целеполагание и организация

Прогнозирование и планирование

Реализация

Аналитико-рефлексивная деятельность

Особенности методики

Свободные группы, в которых ребенок чувствует себя раскованно, не чувствует подчинения педагогу.

Педагогика сотрудничества, сотворчество обучающегося и педагога.

Применение методик коллективной работы: мозговая атака, организационно- деятельностная игра, свободная творческая дискуссия.

Игровые методики.

Мотивация: стремление личности к творчеству, к самовыражению, самоутверждению, самореализации.

Возрастные этапы технологии

Начальное звено: игровые формы творческой деятельности; знакомство (общение) с произведениями искусства; освоение элементов творчества в практической деятельности

(педагогические пробы); обнаружение в себе автора, способного создать какие-то творческие продукты; формирование коллективно-оценочного отношения к продуктам творчества детей, к своим результатам.

Среднее звено: техническое творчество по широкому кругу прикладных отраслей

(моделирование и т.д.); участие в театральных мероприятиях; изобразительное творчество.

Старшее звено: выполнение творческих проектов, направленных на то, чтобы сделать окружающий мир лучше; исследовательские работы; литературные, художественные

сочинения.

Оценивание

Похвала за любую инициативу; публикация работы; выставка работ; награждение грамотами, дипломами; присвоение званий.

В системе И.П.Волкова разработаны творческие книжки обучающегося. Это документ, в котором отмечаются все творческие работы и достижения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Селевко Г. К. Современные образовательные технологии

Технология коллективного творческого воспитания И. П. Иванова

Кларин, М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. Анализ зарубежного опыта / М. В. Кларин. - М.: Народное образование, 1998. - 89 с.

Кукушин. В.С. Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов педагогических специальностей/ В.С. Кукушкина.-М.: ИКЦ «МарТ», 2004.-306 с.

Махмутов, М.И. Проблемное обучение: Основные вопросы теории / М.И. Махмутов. - М., 1972.

- 112 с.

Селевко, Г.К. Современные преподавательные технологии: учебное пособие / Г.К. Селевко. - М.: Народное образование, 1998. - 62 - 71 с.

выбор темы

выбор темы