Статья

На тему: Морфологическая оценка вымени по пригодности коров к машинному доению.

Преподавателя по Зоотехнии

Чаплиной Елизаветы Игоревны

Лиски 2022 г.

Введение

| 1. Признаки вымени | 3 |

| 2. Ёмкость вымени | 3 |

| 3. Равномерность развития | 3 |

| 4. Размер сосков | 3 |

| 5. Форма сосков | 3 |

| 6. Расположение сосков | 3 |

| 7. Прикрепление вымени к телу | 4 |

| 7.1 Форма вымени | 4-5 |

| 7.2 Строение вымени | 6 |

| 8. Интенсивность молокоотдачи и полнота выдаивания | 7 |

| 9. Правила машинного доения коров и ухода за выменем | 7 |

| 10. Машинное доение | 8-9 |

| 11. Технология и техника машинного доения | 9-16 |

| 12. Список литературы | 17 |

Пригодность коров к машинному доению определяется формой вымени и сосков, расположением сосков на вымени, развитием (равномерностью) вымени и сосков, ёмкостью вымени, скоростью молокоотдачи. Поэтому не случайно при оценке экстерьера и конституции коровы особое внимание отводится признакам вымени.

1.Признаки вымени. Форма вымени. Из большого разнообразия форм вымени наиболее типичными являются чашеобразное (до 60%), округлое (34%) и козье (до 6%)

Для машинного доения наиболее пригодно чашеобразные. Соски на таком вымени расположены строго вертикально, поставлены хорошо, при надевании доильных стаканов они не перегибаются, что обеспечивает быстрое и полное выдаивание молока.

Коровы с округлой формой вымени пригодны к машинному доению, с козьем-непригодны, и их лучше выбраковывать, чтобы эти пороки не передовались потомству

2.Ёмкость вымени. Она определяется способностью коровы накапливать и свободно удерживать молоко в течение 10-12 часов. Это даёт возможность доить коров с любой продуктивностью 2 раза в сутки.

3.Равномерность развития отдельных долей вымени определяется специальными исследованиями и выражается индексом. Если индекс ниже 40 %, то нарушается доение, и много коров заболевает маститом. По индексу вымени лучшие показатели имеют коровы джерссйской (46,7 %), Лебединской, костромской, айрширской, голландской, красной литовской (от 44,2 до 44,8%), черно-пестрой (41,2...43,4 %), холмогорской (43,1%), красной степной (42,3...44,8 %) пород.

4.Размер сосков. Уровень молочной продуктивности не имеет прямой зависимости от размера и формы сосков. Однако эти стати вымени предопределяют пригодность коровы к машинному доению. Оптимальная длина соска для машинного доения 7...9 см, толщина 2...3 см, расстояние между сосками 8...12 см, расстояние до уровня пола 40...45 см.

5.Форма сосков. Наиболее желательны цилиндрические, Конические соски, менее желательны бутыльчатые, карандашевидные и воронкообразные.

6.Расположение сосков. Различают широкое (более 15 см) или сближенное (менее 8 см) расстояние сосков. В последнем случае соски при надевании стаканов перегибаются. При широком расположении передних сосков и сближении задних или наоборот нарушается качество доения [1]

7.Прикрепление вымени к телу. Наиболее желательно плотное прикрепление, Отвисшее, сильно отвисшее вымя часто травмируется при ходьбе коровы и наиболее подвержено заболеваниям.

Молочная железа находится в области паха. Она прикрепляется к брюшной стенке эластичной связкой и фасциями, поддерживается кожным покровом. Связка и фасции эластичны. Они растягиваются по мере наполнения вымени молоком. При оценке коровы обращают внимание, насколько эластичны связки.

Железа плотно прикреплена к брюшине, не болтается, не сильно отвисает. Она переходит в брюшную стенку без изгибов и углов. Это самое предпочтительное прикрепление вымени. Оно не будет сильно опускаться, а значит, животное его не травмирует.

Между чашей и брюшной стенкой образуется прямой угол, но железа плотно удерживается на брюшине. Это удовлетворительный показатель.

У основания железы имеется явный перехват. При движении коровы чаша сильно смещается в стороны. Это нежелательный фактор. Связки чрезмерно эластичны.

7.1 Форма вымени

Форма вымени - это совокупность основных морфологических особенностей вымени и сосков, находящихся в связи с продуктивностью, молокоотдачей, состоянием и приспособленностью к эффективной дойке. Форму вымени и особенности сосков характеризуют пунктирной оценкой экстерьера и описанием свойств, промерами. В узком смысле под формой вымени понимают его внешние очертания или сходство с другими телами. Удобное для машинной дойки вымя объемистое, распростертое далеко вперед по брюху и назад за линию ляжки, плотно прикрепленное, с равномерно развитыми четвертями и хорошо расположенными сосками. Соски желательны цилиндрической и слегка конической формы, длиной 6- 8 см и диаметром 2-3 см. Каждой породе свойственны свои особенности строения вымени, которые следует учитывать при оценке.

От формы вымени, которая имеется у коровы, зависит расположение сосков. Специалисты оценивают эффективность забора молока при машинном доении. Различают следующие формы вымени:

молочная железа может быть у коров в форме ванночки; это предпочтительный показатель; удлинённая, глубокая, с хорошим прикреплением; соски находятся на значительном расстоянии друг от друга, что позволяет хорошо укрепить доильное оборудование;

форма чаши: вымя похоже на овал; оно отличается большим объёмом; прикрепление под углом, соски смотрят в стороны; показатель удовлетворительный;

округлая форма: у основания железа шире, чем у окончания; прикрепление хорошее, но соски находятся слишком близко друг другу; надевать доильные стаканы будет неудобно;

«козье», плохо развитое вымя, сильно отвисают задние доли; доить его неудобно даже руками; такая форма присуща особям мясной продуктивности;

недоразвитое: размер маленький, прикрепление хорошее, соски небольшие, расположены близко; оценка неудовлетворительная.[2]

Коровы, которые обладают «козьем» выменем, не отличаются высокими удоями. Для них рекомендуют только ручной способ забора молока. Оборудование к ним прикрепить сложно, потому что соски располагаются близко друг к другу. Передние доли слабо развиты. Молоко в них заканчивается быстрее, чем в задних долях, но аппарат всё равно будет продолжать сцеживать. При этом сильно травмируются соски.

У коров задние доли развиты лучше, чем передние. Это обуславливается физиологическим фактором. Кровеносные сосуды лучше снабжают задние доли молочной железы. Тем не менее, специалисты рекомендуют присматриваться к особям, у которых все доли развиты примерно одинаково. В этом случае их легче будет выдаивать аппаратным способом. Молоко будет поступать из всех цистерн одинаково. В противном случае, получится такой же эффект, как при доении «козьего» вымени. Передние соски будут травмированы.[3]

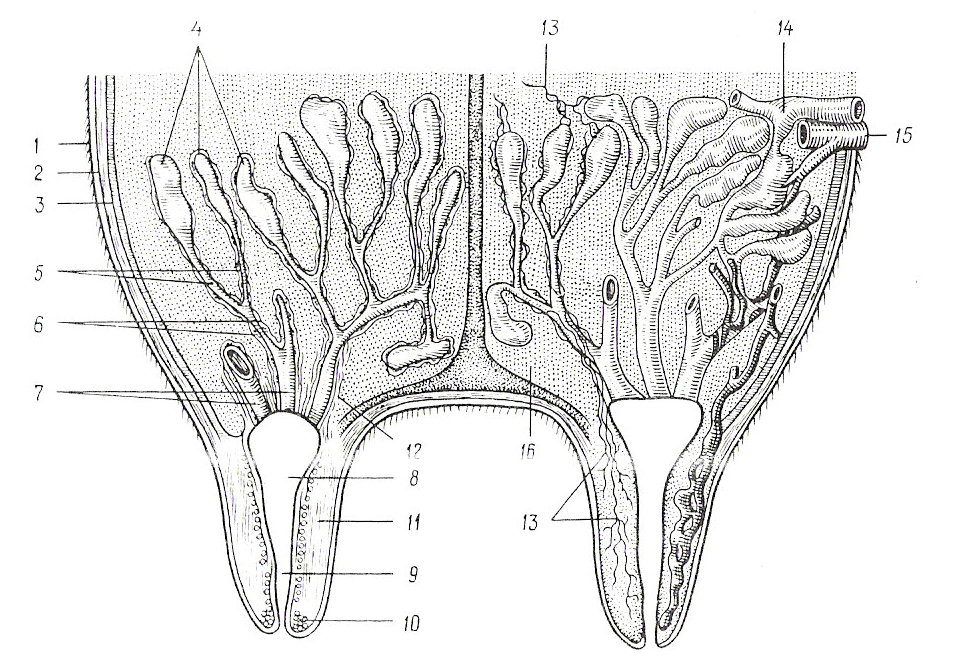

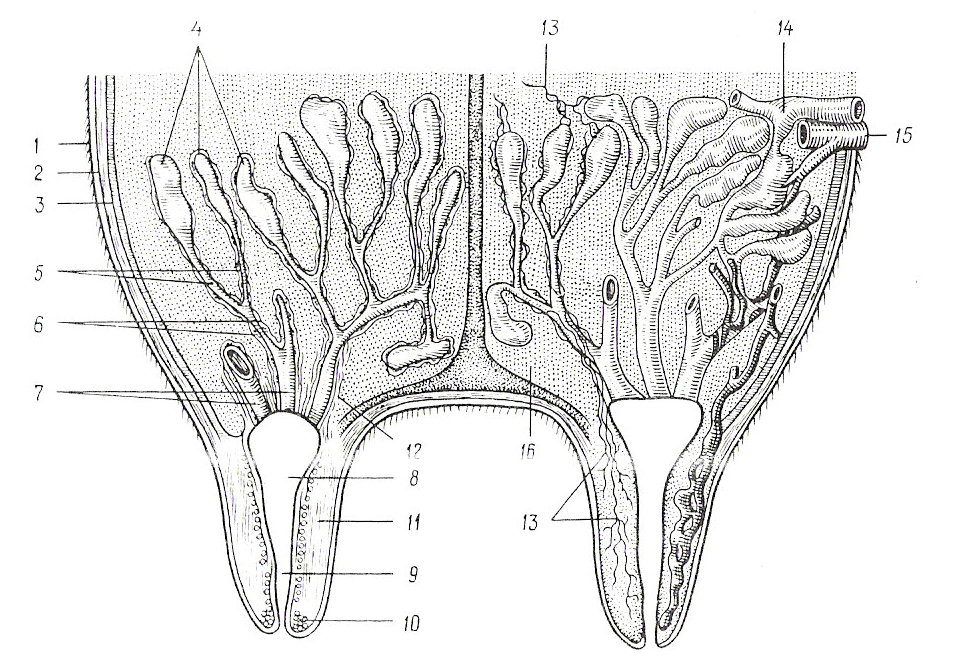

Рис. 1. Вымя коровы

7.2. Строение вымени

Рис. 2. Строение вымени коровы

Схема строения вымени коровы: 1 – кожа; 2 – поверхностная фасция; 3 – глубокая фасция; 4 – молочные альвеолы с альвеолярными протоками; 5 – выводные канальцы; 6 – молочные каналы; 7 – молочные ходы; 8 – молочная цистерна; 9 – сосковый канал; 10 – сфинктер канала; 11 – гладкие мышцы соска; 12 – гладкие мышцы молочных ходов; 13 – нервы; 14 – артерия; 15 – вена; 16 – соединительная ткань.

Правая и левая половины молочной железы, отделены друг от друга подвешивающей связкой вымени, которая служит продолжением желтой брюшной фасции. Под кожей располагается поверхностная фасция молочной железы, покрывающая каждую половину вымени. За поверхностной фасцией следует собственная фасция, покрывающая железистую часть вымени и дающая ответвления в паренхиму, подразделяя ее на четверти и отдельные мелкие дольки; каждая долька окружена междольковой соединительнотканной оболочкой. [4]

8.Интенсивность молокоотдачи и полнота выдаивания. Молокоотдача у коров определяется совокупностью анатомо-физиологических свойств: морфофункциональными особенностями вымени и ифункциональными свойствами рефлекса молокоотдачи. Пригодность коров к машинному доению оценивают по средней и максимальной интенсивности доения, равномерности удоев из четвертей вымени, Особое внимание обращают на индекс вымени (отношение удоя из передних четвертей к удою из всего вымени), а также на объем молока, извлекаемого из вымени при додаивании. Хорошая продуктивность доения - 3…5 мин с интенсивностью молокоотдачи 2,0…2,5 кг/мин, удовлетворительная - 6…7 мин с интенсивностью молокоотдачи 1,5…1,9 кг/мин; плохая - 10…12 мин с интенсивностью молокоотдачи 0,6… 0,8 кг/мин.

Наиболее интенсивный припуск молока с действием окситоцина продолжается 3…4 мин. В этот период корова обладает максимальной молокоотдачей. [5]

9.Правила машинного доения коров и ухода за выменем. Основные правила машинного доения: комплектовать группы коров с учетом строения вымени, при доении учитывать интенсивность молокоотдачи. Максимально использовать припуск молока, чтобы основное выдаивание укладывалось в интервале 4…6 мин. Строго соблюдать последовательность операций: с каких коров начинали дойку, такую последовательность сохранять во всех доениях. Соблюдение распорядка дня обеспечивает сохранность рефлекса. При беспривязном содержании сохранять последовательность доения групп коров, при привязном - последовательность (очередность) доения коров. Обмывание вымени проводить только теплой водой (температура 40…45°С), что способствует активному припуску молока. Обтирать вымя чистыми салфетками или полотенцем. В интервалах между обтираниями смачивать полотенце в дезрастворе и хорошо отжимать. Сдаивать первые две-три струйки молока в отдельную кружку или в кружку с темной пластинкой для контроля на мастит. На преддоильную обработку затрачивать не более 1 мин, лучше 40…45 с, чтобы использовать активный припуск молока. Стаканы надевать на соски быстро, чтобы не было прососов воздуха. Если молоко сразу не потекло (плохо подготовлена корова), проверить, правильно ли надеты стаканы, сделать дополнительный массаж. Додаивать коров аппаратом, а не вручную, чтобы выдоить наиболее жирное молоко. Устранить наползание стаканов на вымя. Придать соскам естественное положение. Одной рукой за коллектор оттягивают вымя с движением вперёд, второй- делает массаж сверху вниз, слегка сдавливая отдельные его доли.[6]

10. Машинное доение

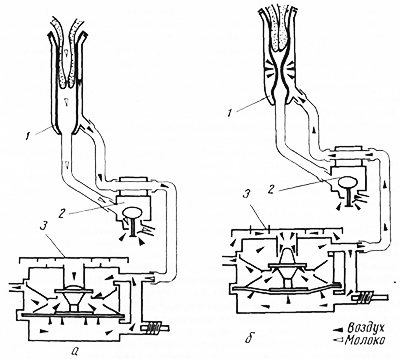

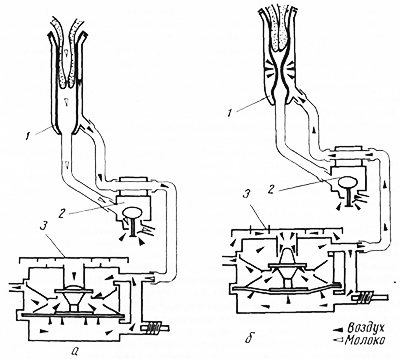

Трехтактный доильный аппарат осуществляет доение в три такта: сосание, сжатие и отдых. Во время такта сосания в подсосковой и межстенной камерах доильных стаканов образуется вакуум, при» котором происходит извлечение (отсасывание) молока из вымени. В момент такта сжатия в.подсосковой камере сохраняется вакуум,

а в межстенной создается Атмосферное давление, происходит массаж соска. Во время такта отдыха в межстенной камере устанавливается атмосферное давление, а в подсосковой — близкое к нему, что способствует восстановлению кровообращения и хорошему отдыху соска от вакуума.

Во избежание потери продуктивности и заболеваний коров маститом переделка трехтактных аппаратов для работы в двухтактном режиме не допускается! Кроме того, нельзя использовать в одном комплекте детали от других марок и модификаций доильных аппаратов, а также разные марки аппаратов на одной доильной установке.

Двухтактный доильный аппарат (АДУ-1 основного исполнения) осуществляет доение в два такта: сосание и сжатие. При этом под сосками коров всегда сохраняется вакуум. Для лучшей эвакуации молока из коллектора и молочного шланга в сборную емкость (ведро, молокопровод) в коллекторе имеется отверстие, через которое в молочную камеру постоянно подсасывается небольшое количество атмосферного воздуха

Двухтактный доильный аппарат АДУ-1 (исполнения 03) с периодическим впуском воздуха в коллектор выполняет также сосание и сжатие. Однако впуск воздуха осуществляется только в такте сжатия, что способствует сохранению стабильного вакуума под соском в период такта сосания и за счет этого обеспечивает более полное молоко- и жировыведение из вымени.

У этого аппарата во время такта сжатия вакуум под соском снижается до 8-10 кПа (при интенсивности молоковыведения около 2 кг/мин), что дает соску отдых от травмирующего воздействия вакуума.

В доильном аппарате с вибропульсатором (АДУ-1 исполнений 04 и 09) во время такта сосания вакуум в межстенных камерах изменяется не менее чем на 6 кПа с частотой 10,5∓ 1,5 Гц (600 ±90 колебаний в минуту), что вызывает микроколебания сосковой резины. Кроме того, вибропульсатор во время такта сосания поддерживает сосковые чулки в полусжатом состоянии.

Все доильные аппараты, за исключением Волги, имеют пульсаторы с нерегулируемым числом пульсаций.

К концу машинного доения часто происходит наползание доильных стаканов на основания сосков. Отсасывание молока при этом замедляется или совсем прекращается, так как зажимается канал, соединяющий цистерны соска и железы. Для устранения этого необходимо проводить додаивание путем оттягивания доильных стаканов за коллектор вниз и вперед.

Рис. 3. Схема работы двухтактного доильного аппарата: а — такт сосания, б — такт сжатия, 1 — доильный стакан, 2 — коллектор, 3 — пульсатор. [7]

11.Технология и техника машинного доения

Коров доят в определенное время (согласно распорядку дня), нарушение его приводит к торможению рефлекса молокоотдачи. Кратность доения определяют в зависимости от условий хозяйства, продуктивности животных, стадии лактации и др. Интервалы между дойками каждой коровы должны быть не менее 5 и не более 12 ч. Для доения в доильных залах животных разбивают на группы по лактационному периоду. Число коров в группе должно быть кратным наличию мест в групповых станках доильной установки.

При доении в стойлах за 1 ч до начала доения коров поднимают, удаляют навоз, рассыпают подстилку и проветривают помещение.

В доильные залы животных направляют группами, строго соблюдая очередность. Время пребывания коров на преддоильной площадке должно быть минимальным и не превышать 20 мин.

Перед дойкой проверяют уровень вакуума, частоту пульсаций аппаратов (при необходимости регулируют), отсутствие воды в межстенных камерах доильных стаканов и разрывов резиновых деталей. В холодное время года доильные стаканы прогревают горячей водой. Для стимуляции рефлекса молокоотдачи и санитарной подготовки вымени перед надеванием доильных стаканов сдаивают первые две-три струйки молока (продолжительность операции 5-6 с), обмывают вымя чистой теплой (40-45 °С) водой из разбрызгивателя или ведра (10-15 с), вытирают чистым полотенцем (6-8 с) и массажируют (15-25 с).

Необходимая продолжительность подготовки вымени для вызова полноценного рефлекса молокоотдачи зависит от возраста, стадии лактации коров, уровня продуктивности, соблюдения стереотипа доения и степени проявления условно-рефлекторной составляющей припуска. У новотельных коров продолжительность всех операций от начала сдаивания первых струек до надевания стаканов может не превышать 30-40 с, у животных второй половины лактации может достигать 1 мин, а у отдельных тугодойных коров превышать 1 мин. Во всех случаях доильные стаканы нужнс надевать на соски только тогда, когда корова припустила молоко. При неполноценном рефлексе теряется 10-25 % удоя. Первые струйки молока сдаивают в специальную кружку или на темную пластинку разбрызгивателя. Сдаивание позволяет освободить сосковый канал от молочной пробки с повышенной бактериальной обсемененностью, обнаружить признаки заболевания коров маститом (наличие в молоке хлопьев, примеси крови, слизи) и других изменений, а также проверить степень припуска молока.При сдаивании первых струек молока и обмывании вымени осматривают и ощупывают вымя, обращая внимание на покраснения, припухлость, болезненность, уплотнения и ранки на нем и сосках.

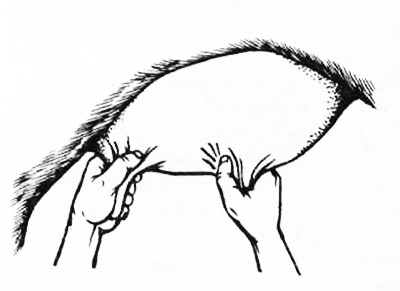

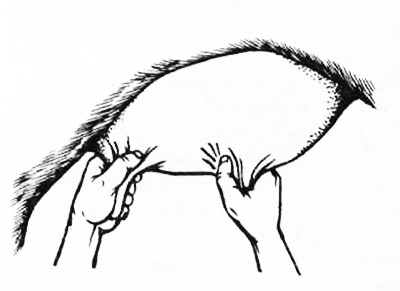

Вытирают чистым полотенцем вымя и соски, особенно зону сфинктера, и одновременно, охватывая последние руками, подталкивают их снизу вверх для усиления рефлекса молокоотдачи Для достижения полноценного рефлекса молокоотдачи на разных стадиях лактации необходимо проводить массаж в зависимости от степени наполненности вымени и при явных признаках припуска молока. Новотельным коровам с высокой степенью наполненности вымени проводят массаж тремя-четырьмя активными движениями рук сверху вниз по молочному зеркалу (рис. 5). Дополнительное раздражение рецепторов задних долей способствует более быстрому и полному сбрасыванию молока в молочную цистерну, повышает равномерность выдаивания долей вымени.

Рис. 4. Массаж сосков и основания молочной цистерны.

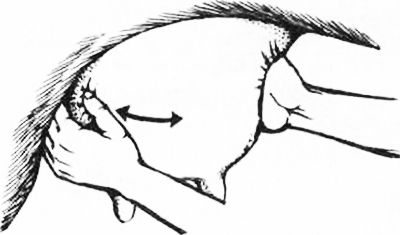

Рис. 5. Массаж молочного зеркала

Рис. 6. Перекрестный массаж глубинных рецепторов долей вымени.

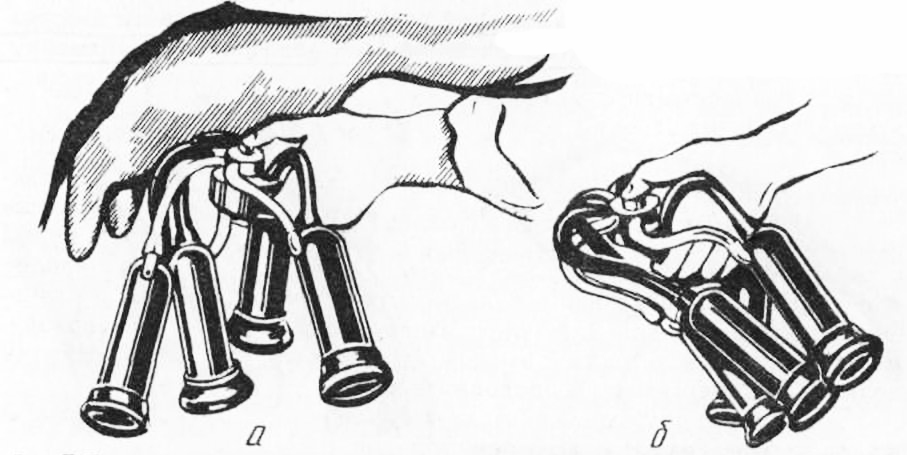

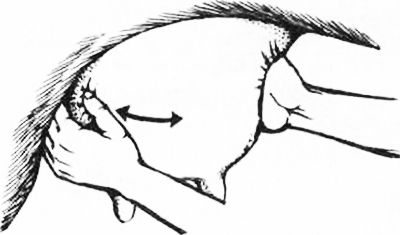

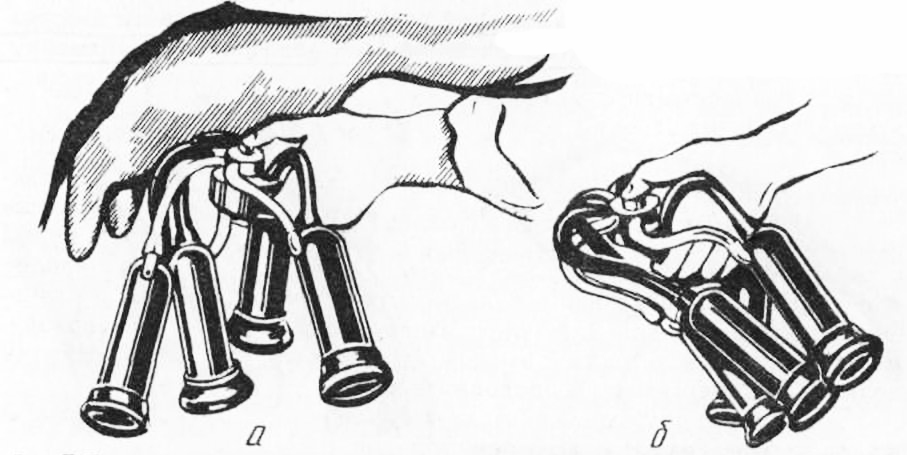

Коровам во второй половине лактации или с невысоким разовым удоем необходимо проводить глубокий массаж, захватывая вымя с боков и перемещая руки в противоположных направлениях не по поверхности кожного покрова, а вместе с массой вымени (рис. 6). Доильные стаканы надевают на соски только тогда, когда корова припустила молоко.Для подключения доильные-стаканы вместе с коллектором берут одной рукой (рис. 7, а и б), а другой открывают зажим или клапан, подводят аппарат под вымя и поочередно надевают стаканы на соски, направляя их при необходимости указательным и большим пальцами (рис. 8). Во избежание подсасывания воздуха, поднимая стакан вверх, одновременно перегибают молочную трубку. При правильном надевании доильных стаканов не должно быть слышно подсасывания воздуха.

Рис. 7. Приемы захвата доильных стаканов перед их надеванием: а – на нормальное и высоко расположенное вымя; б – на низкорасположенное вымя.

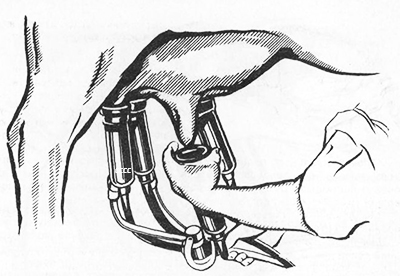

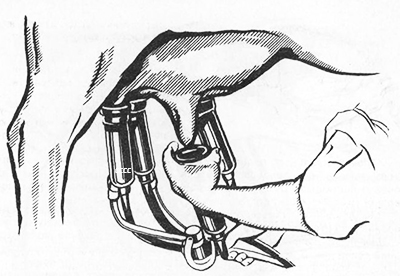

Рис. 8. Правильное надевание доильного стакана на сосок.

Перед надеванием доильных стаканов манипулятора МДФ-1 нужно повернуть рукоятку переключателя слева направо, соединив пневмоцилиндр снятия с вакуумной линией. Затем одной рукой нажимают на доильные стаканы вниз, а другой приподнимают головку датчика потока молока и фиксируют ее скобой в верхнем положении. После чего подводят доильные стаканы под вымя и поочередно надевают их на соски, следя за тем, чтобы не было подсасывания воздуха. И наконец, рукоятку переключателя ставят в первоначальное положение.

В процессе доения внимательно следят за поведением коров и поступлением молока через смотровое устройство доильного аппарата.

В случае спадания стаканов с сосков отключают аппарат от вакуума ополаскивают загрязненные стаканы водой и снова надевают их на соски.

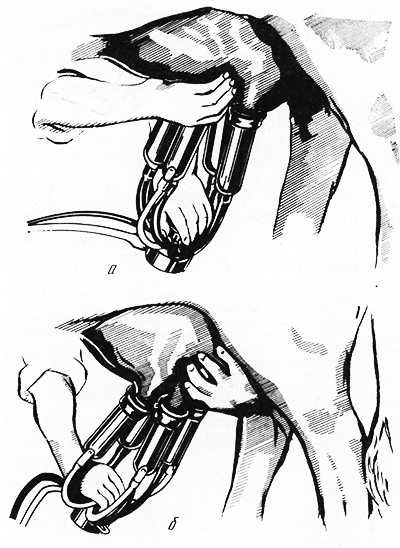

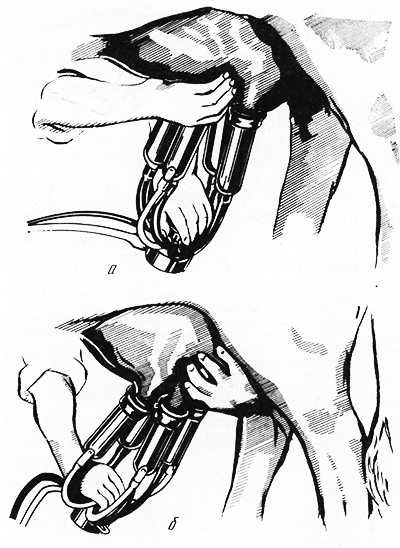

При спадении напряжения вымени, которое определяют визуально и путем прощупывания четвертей его, значительном уменьшении или прекращении потока молока проводят машинное додаивание путем оттягивания одной рукой доильных стаканов за коллектор вниз и вперед или в другом направлении в зависимости от формы вымени и равномерности его развития с одновременным контролем и, при необходимости, массажем четвертей вымени другой рукой (рис. 9).

Массаж не должен быть энергичным, а продолжительность его не более 30 с.

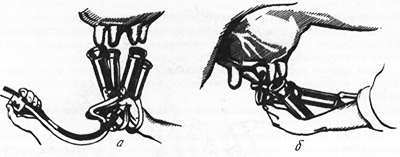

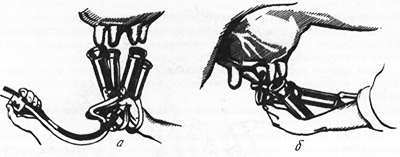

После прекращения потока молока снимают доильные стаканы с вымени одним из следующих приемов (рис. 10, а и б):

одной рукой берут молочные трубки и слегка сжимают их, другой сначала закрывают зажим молочного шланга или клапан коллектора, а затем отжимают пальцем резиновый присосок одного из доильных стаканов, впуская в него воздух, и плавно снимают доильные стаканы, держа их в вертикальном положении (см. рис. 10, а);

одной рукой берут коллектор, а другой сначала закрывают зажим или клапан, а затем впускают воздух в один из доильных стаканов, плавно снимают доильные стаканы, захватывая их и слегка прижимая к себе (см. рис. 10, б).

Рис. 9. Машинное додаивание: а – передних долей; б – задних долей.

Рис. 10. Приемы снятия доильных стаканов с вымени: а – высоко расположенного; б – низко расположенного.

Сняв стаканы, открывают на 1-2 с зажим или клапан для отсасывания оставшегося в стаканах молока.

Нельзя снимать доильные стаканы под вакуумом — при открытом зажиме на шланге или клапане коллектора, так как при этом травмируются соски.

Очень важно своевременно снимать доильные стаканы с сосков вымени. Передержка аппаратов вызывает у коровы болевые ощущения, торможение молокоотдачи. При этом увеличивается продолжительность доения и снижается полнота выдаивания, травмируются соски, что приводит к заболеванию коров маститом.

Ручное додаивание после машинного доения практиковать не следует, так как это приучает коров к неполной отдаче молока в доильный аппарат. При правильном подборе и приучении животных к машинному доению, строгом выполнении правил доения почти все коровы полностью отдают молоко без ручного додаивания. Последнее можно проводить изредка лишь для контроля полноты выдаивания непосредственно после снятия доильного аппарата.

Аппаратами можно доить всех коров, в том числе и малопригодных к машинному доению, с дефектами вымени, соблюдая при этом определенные правила.

При доении коров с козьей формой вымени более интенсивно массажируют задние доли, чтобы сократить неравномерность их выдаивания по сравнению с передними. Молочный шланг располагают вперед, слегка подтягивая задние стаканы. Машинное додаивание проводят путем оттягивания доильных стаканов вперед и вниз.

При доении коров с неравномерно развитыми долями вымени машинное додаивание осуществляют для каждой доли в отдельности.

Для доения коров с отвислым низкорасположенным выменем целесообразно выделять аппарат со специально укороченными молочными и вакуумными трубками доильных стаканов.

При доении коров с атрофированными или больными отдельными долями используют пробки, которыми закрывают соответствующие стаканы.

После доения соски вымени смазывают или смачивают специальной антисептической эмульсией.

Коров, у которых при подготовке к дойке обнаружены видимые изменения вымени и сосков или есть подозрения на заболевание маститом, доят следующим образом:

здоровые четверти вымени выдаивают при помощи аппарата, больные — руками в отдельную посуду. После этого тщательно моют руки, доильные стаканы и полотенце для вытирания вымени обеззараживают в ведре с дезинфицирующим раствором.

Коров с клиническим течением болезни необходимо выделить из общего стада в стационар для лечения. При отсутствии стационара больных животных ставят в конце группы и доят в последнюю очередь. На крупных фермах и комплексах коров, больных маститом, изолируют в отдельные группы и доят аппаратами после окончания дойки основного стада. В пастбищный период таких животных переводят на стойловое содержание.

Молоко, полученное из пораженных четвертей вымени больных животных, уничтожают, а из здоровых — кипятят и используют при кормлении молодняка сельскохозяйственных животных.

Молоко, полученное от коров, которых лечили антибиотиками, необходимо браковать в сроки, предусмотренные «Методическими указаниями по применению антибиотиков в ветеринарии (М., 1973), а также в соответствии с наставлениями по использованию того или иного метода и средства лечения. Такое молоко после кипячения можно скармливать животным.

Зооветспециалисты один раз в месяц (согласно плану) во время контрольной дойки проверяют коров на наличие субклинических маститов в соответствии с «Рекомендациями по борьбе с маститом коров».

Групповой запуск коров при беспривязном содержании начинают за 60-75 дней до отела. Животных отбирают по актам ректальной проверки за 2,5 мес до отела и помещают в отдельную секцию. Снижают количество кормов, при доении на доильной установке в качестве приманки выдают не более 0,5 кг концентрированных кормов. В день формирования секции проводят контрольную дойку коров, при этом присутствуют ветврач, зоотехник и два учетчика. Во время контрольной дойки фиксируют состояние вымени коровы: наполненность молоком, плотность, состояние отдельных долей, заболевание маститом путем прощупывания.

Запуск коров всей группы рекомендуется проводить не более чем за 12-14 дней, постепенно сокращая число доек в зависимости от величины суточного удоя на начало запуска. [8]

Список литературы:

1.Табакова Л.П. Частная зоотехния и технология производства продукции животноводства.-М.: КолосС, 2007-318с., [8] л. ил.:ил.-(Учебник и учеб. пособия для студентов средних учеб. заведений)

2.Животновод Direct.Farm [Электронный ресурс]-Режим доступа: https://direct.farm/

3.Правила машинного доения коров [Электронный ресурс]-Режим доступа: https://doilnye-apparaty.ru/articles/pravila-mashinnogo-doeniya-korov.html

4. Строение молочной железы (вымени) коров, секреция молока и молокоотдача [Электронный ресурс]-Режим доступа: http://zhivotnovodstvo.net.ru/gigiena-doeniya-i-uhod-za-vymenem-korov-parikov-v-a/2266-stroenie-molochnoj-zhelezy-vymeni-korov-sekrecziya-moloka-i-molokootdacha.html

5. Морфологическая оценка вымени (1974 Гарькавый Ф.Л-Селекция коров и маинно доение) [Электронный ресурс]-Режим доступа: http://animalialib.ru/books/item/f00/s00/z0000023/st015.shtml

6. Ёмкость вымени, цель её измерения [Электронный ресурс]-Режим доступа: https://cyberpedia.su/5xb79b.html

7. Форма вымени у коров: размер, прикрепление и дно[Электронный ресурс]-Режим доступа: https://goferma.ru/zhivotnovodstvo/korovy/forma-vymeni-u-korov.html#:~:text=Прикрепление.%20Молочная%20железа%20находится%20в,обращают%20внимание%2C%20насколько%20эластичны%20связки

8. Вымя коровы: строение, форма[Электронный ресурс]-Режим доступа: https://zverovod.info/korovy/vymya.html