| Всероссийская общественная организация «Ассоциация учителей истории и обществознания» Всероссийский конкурс проектных и исследовательских работ учащихся общеобразовательных учреждений 8 -11 классов.

«Историческое расследование: Российская история ХХ века».

секция: История семьи.

|

|

|

| Страной не сломленные судьбы |

|

Автор: Рудой Владимир Андреевич, обучающийся 9 «А» класса МКОУ СОШ № 10 города Бирюсинска Иркутской области.

Научный руководитель: Рудая Наталья Владимировна, учитель истории МКОУ СОШ № 10 города Бирюсинска Иркутской области. |

|

|

|

|

|

|

Содержание.

Введение стр. 2.

Основная часть стр. 6.

2.1. Переселение на Дальний Восток стр. 6.

2.2. Новая родина. Новая жизнь стр. 6.

2.3. Кулаки стр. 7.

2.4. Жизнь в неволе стр. 11.

2.5. «Ох, война, что ж ты сделала, подлая…» стр. 14.

2.6. Свободные, но не оправданные стр. 15.

2.7. Парадоксы советской эпохи стр. 15.

Заключение стр. 16.

Научно-справочный аппарат стр. 17.

Список источников и используемой стр. 17.

литературы

Сокращение стр. 18.

Приложения стр. 19.

Введение.

Обоснование выбора темы.На уроках истории нам часто говорили о том, что история Российского государства складывается из судеб отдельных людей, проживающих в нем, а в родословной каждой семьикак в зеркале отражаются все наиболее важные ее события.Эта фраза заинтересовала меня. Ведь история России богата яркими событиями. Моя же семья самая обычная. В ней не было великих героев или ученых. Все, что я знал о своих предках, так это то, что жили они и живут поныне в Сибири; что все мои прадеды были крестьянами или рабочими.

Так сформатировалась цель исследования: проследить некоторые события Российской истории через судьбу своей семьи.

В соответствии с поставленной целью были сформулированы задачи:

Составить летопись семьи.

Соотнести страницы семейной летописи с историческими периодами развития нашего государства.

При помощи справочной, энциклопедической или иной литературы более подробно познакомиться с данными событиями.

Хронологически мое исследование ограниченно периодом первой половины 20 века. Связанно это в первую очередь с тем, что, на мой взгляд, это один из самых драматичных и переломных периодов в российской истории.

Анализ использованных источников:

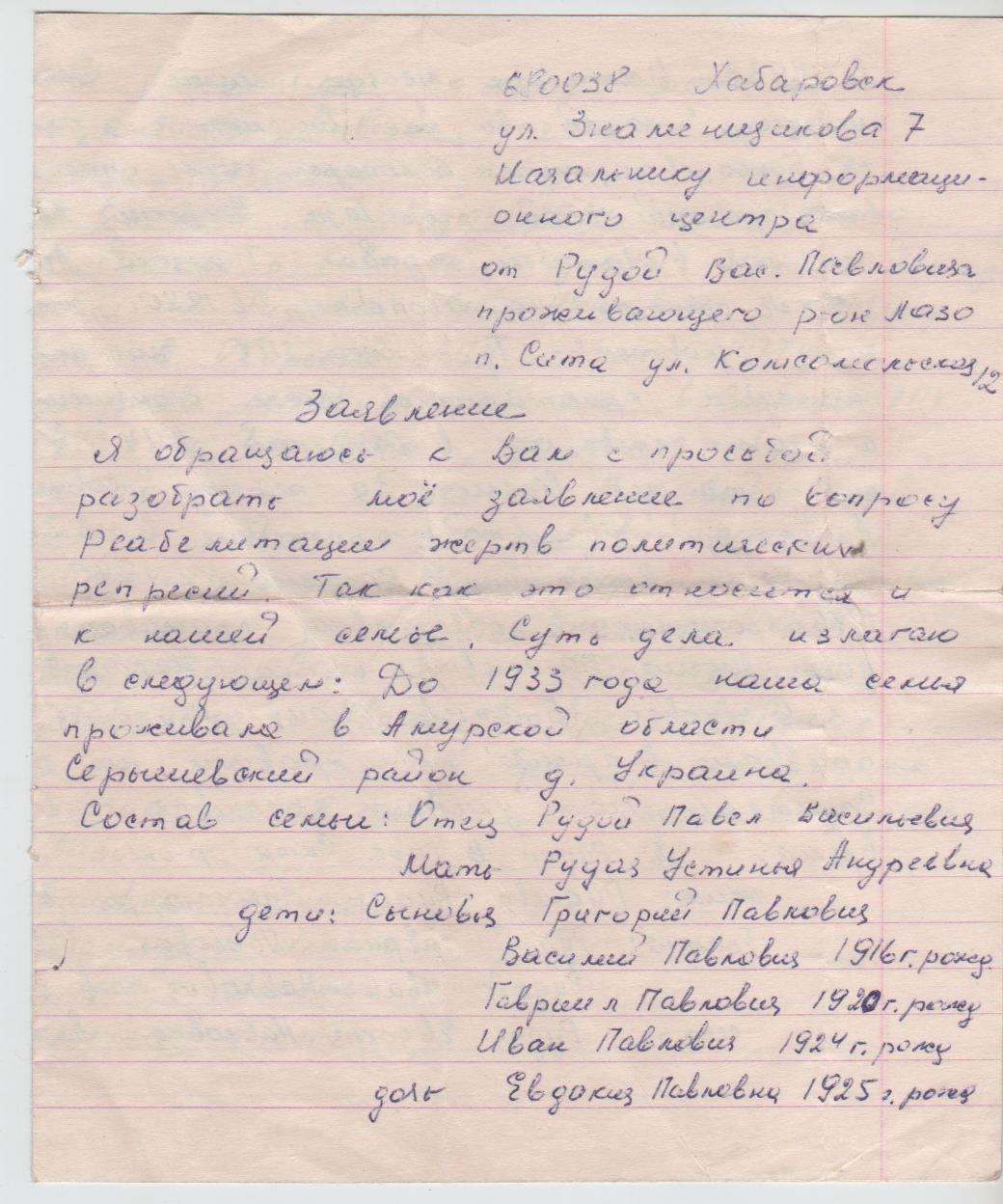

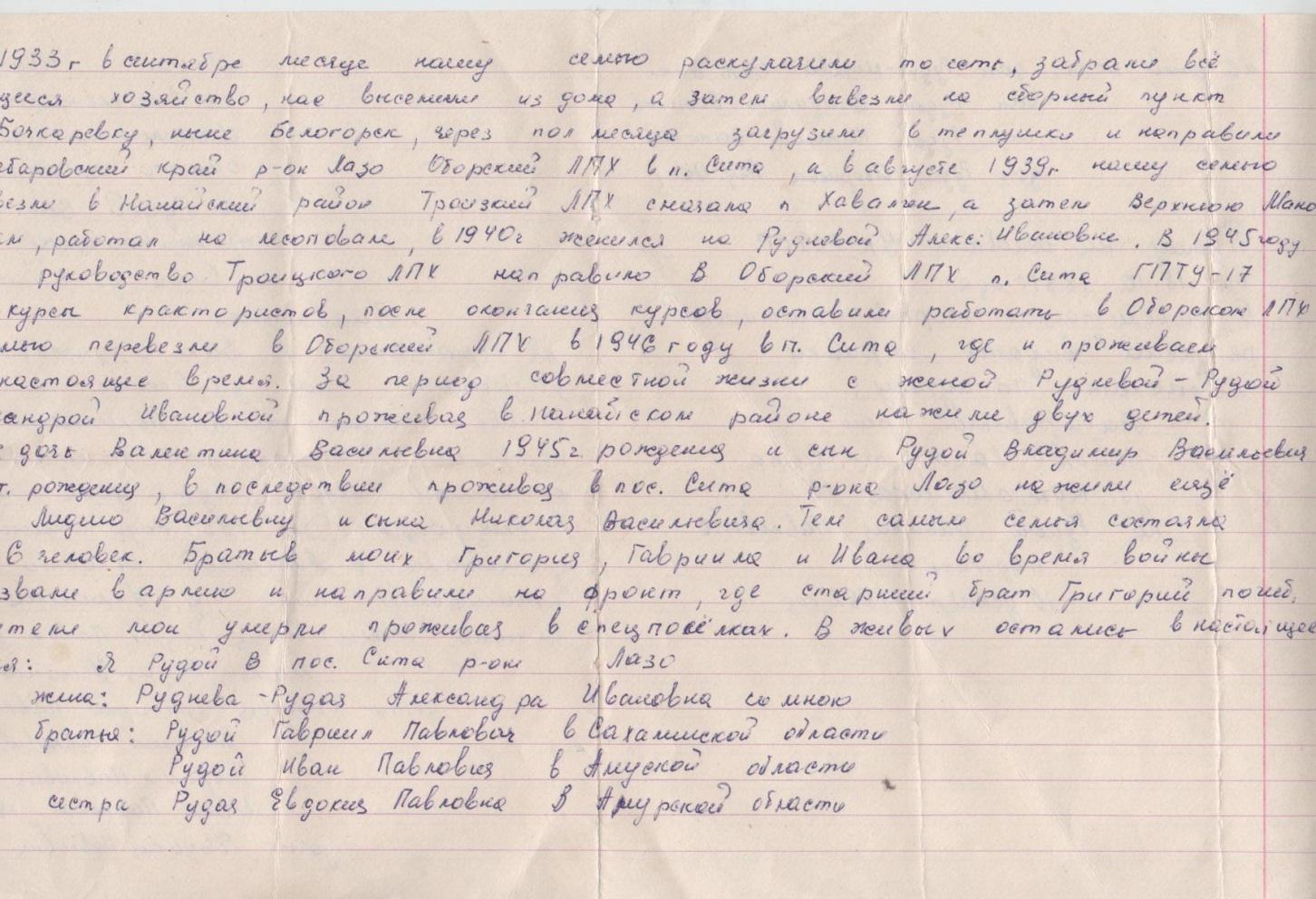

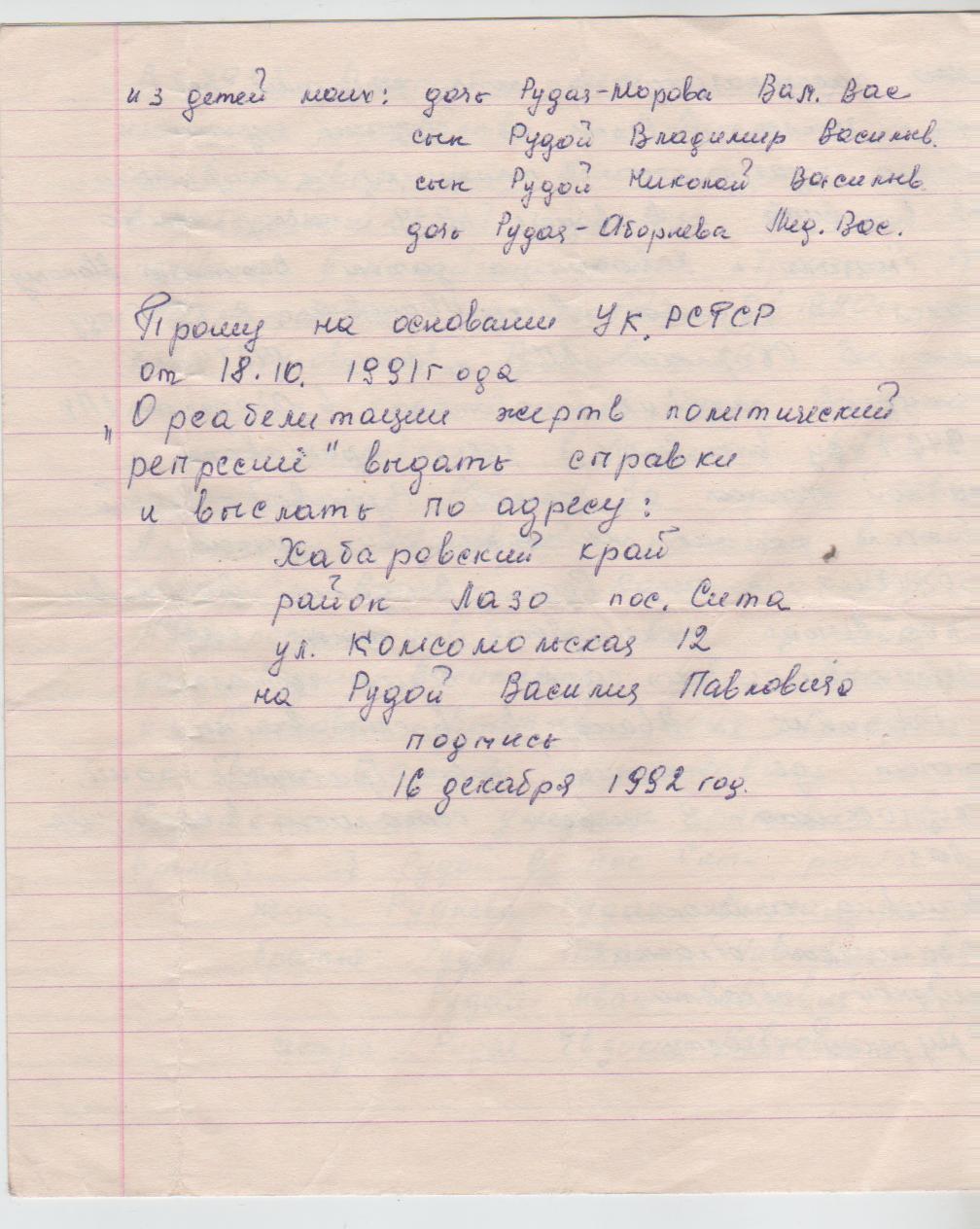

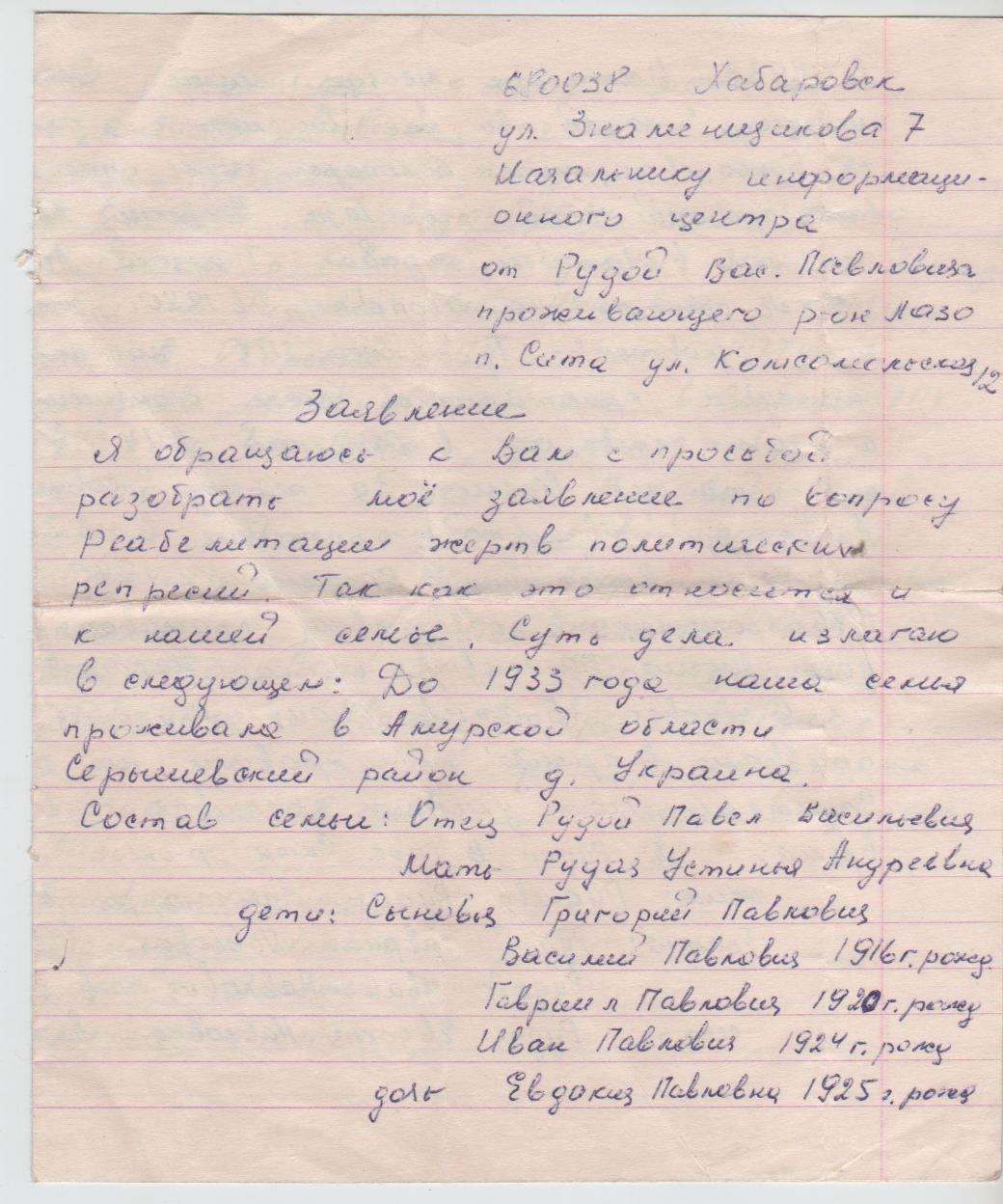

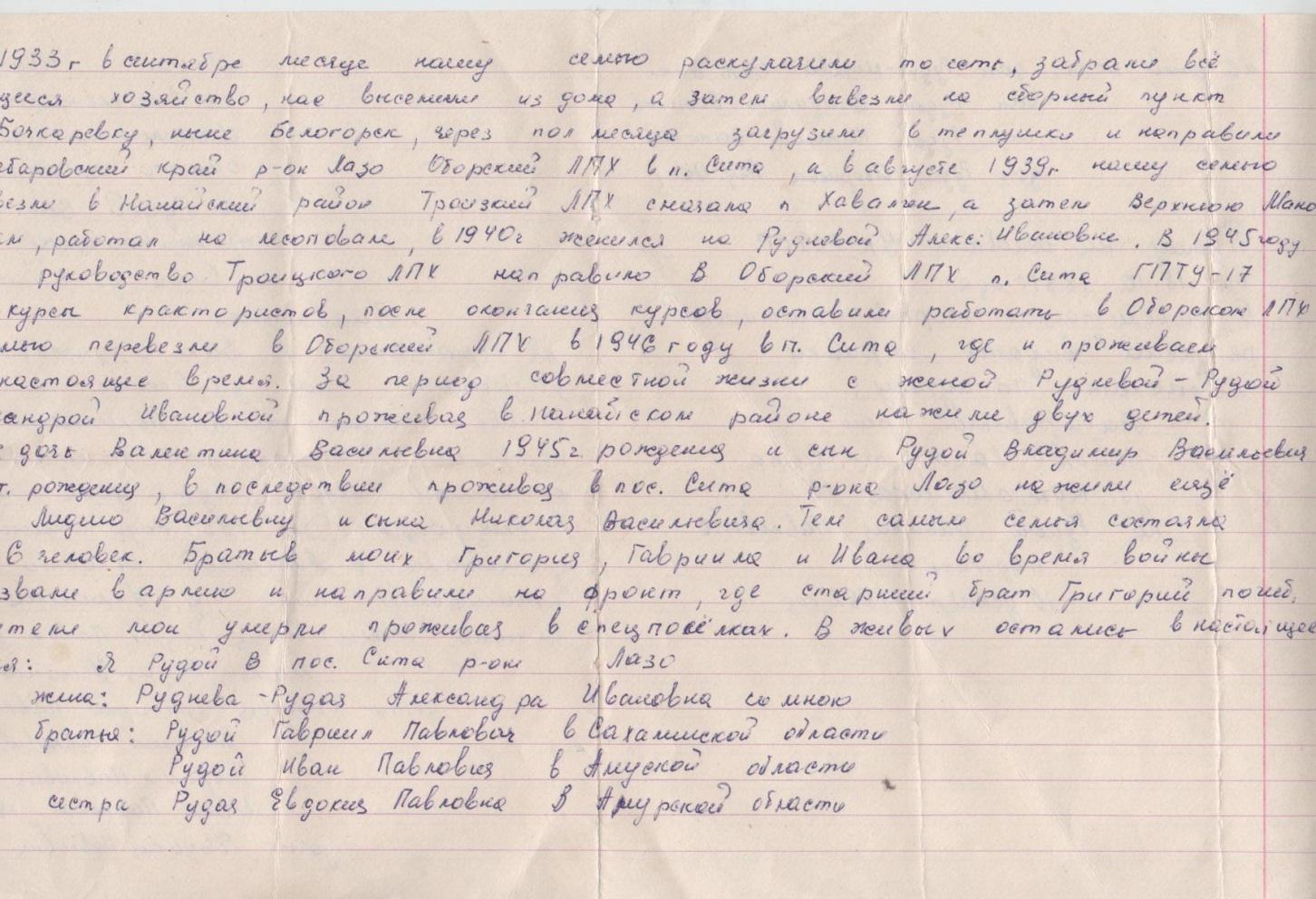

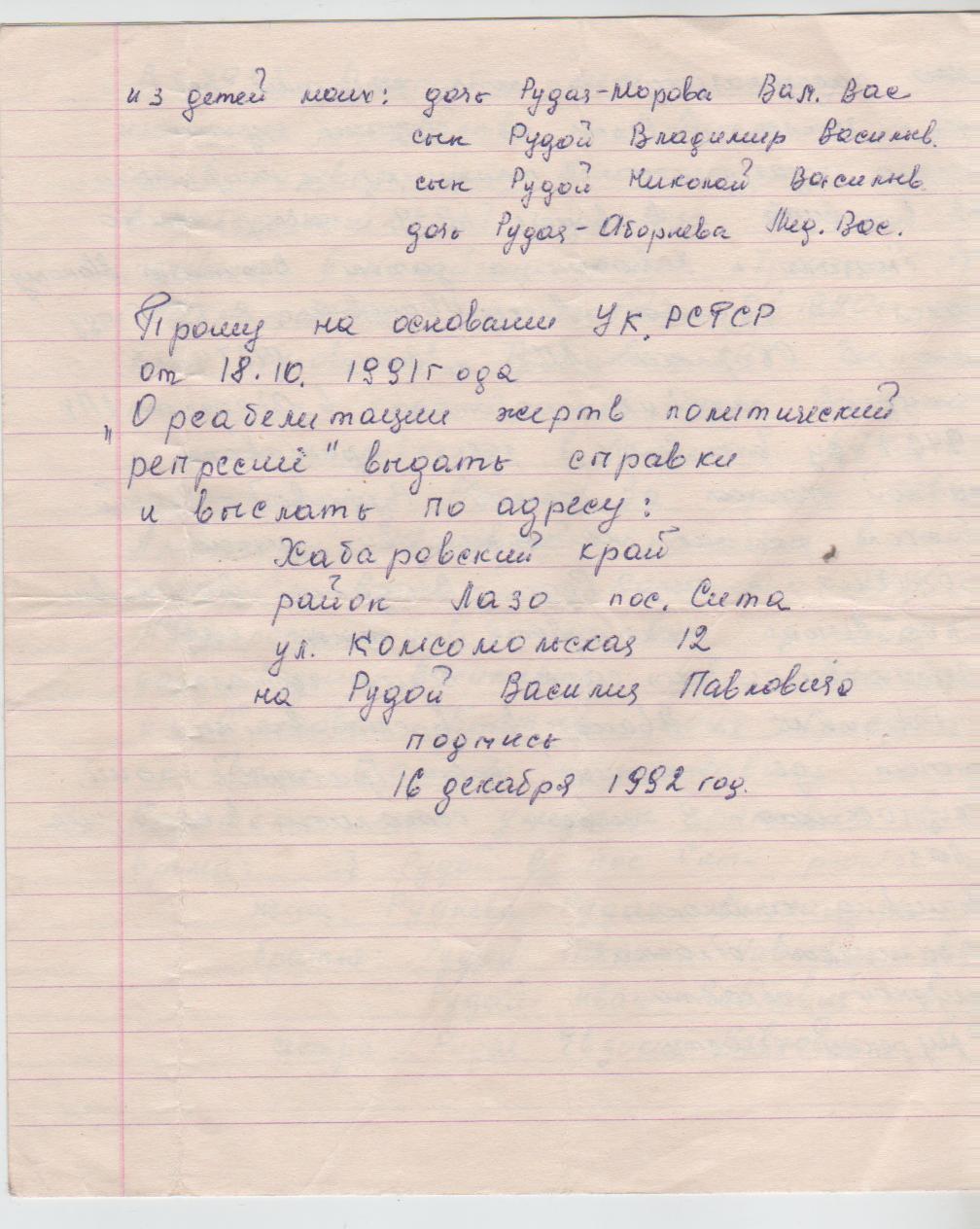

Семейный архив. В начале исследования архив содержал отрывочные данные по семейной истории. Он состоял из генеалогического древа и небольшого фотоархива. На этапе сбора информации в ходе переписки с дальними родственниками мне удалось пополнить его записями воспоминаний о жизни семьи в период 1930-1960-х годов.Так же архив был дополнен воспоминаниями моего деда Рудого Владимира Васильевича, родившегося в семье сына врага народа в последний год ссылки после раскулачивания. Кроме того, в семейном архиве теперь хранится удивительный документ – заявление моего прадеда Рудого Василия Павловича по вопросу реабилитации жертв политических репрессий. Заявление рукописное. Передала нам его в июле 2012 года моя тетя Аборнева Оксана Витальевна, проживающая в городе Хабаровске. В заявлении описываются события 1934 года, когда семья была репрессирована. Так же в нем перечисляются этапы пересылки репрессированной семьи по Дальнему Востоку.

Генеалогическое древо составлялось моей мамой на протяжении 4 лет. На данный момент оно охватывает период с 1864 года и включает в себя белее ста фамилий. Однако работа еще продолжается, так как не удается найти информацию о событиях до переселения в Сибирь (все 4 линии моих прапрадедов приехали в Сибирь в конце XIX – начале XX вв).

Фотоархив семьи включает в себя фотолетопись семьи за 100 лет. Все фотографии хранились частями в разных семьях моих родственников и были собраны мною воедино только летом 2012 года.

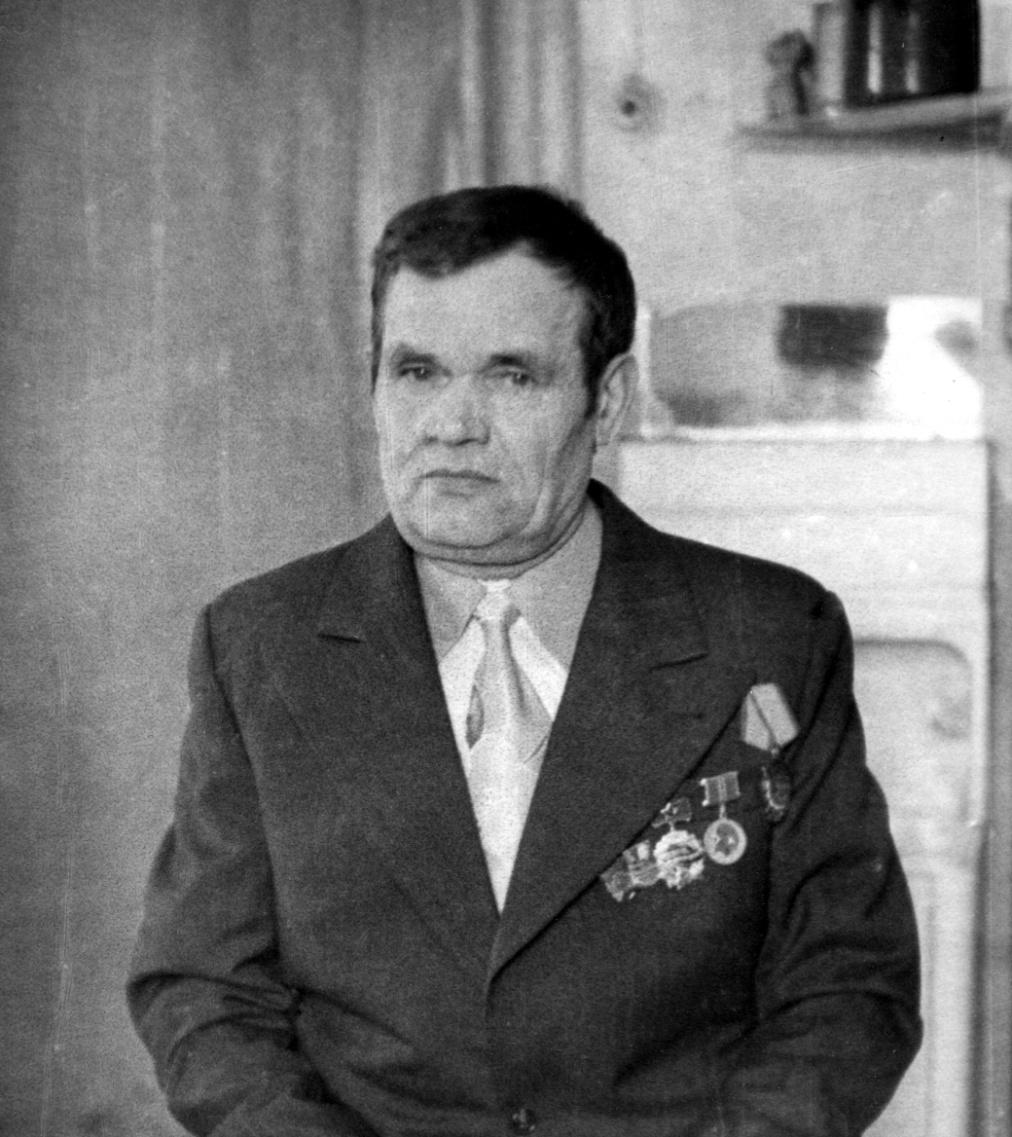

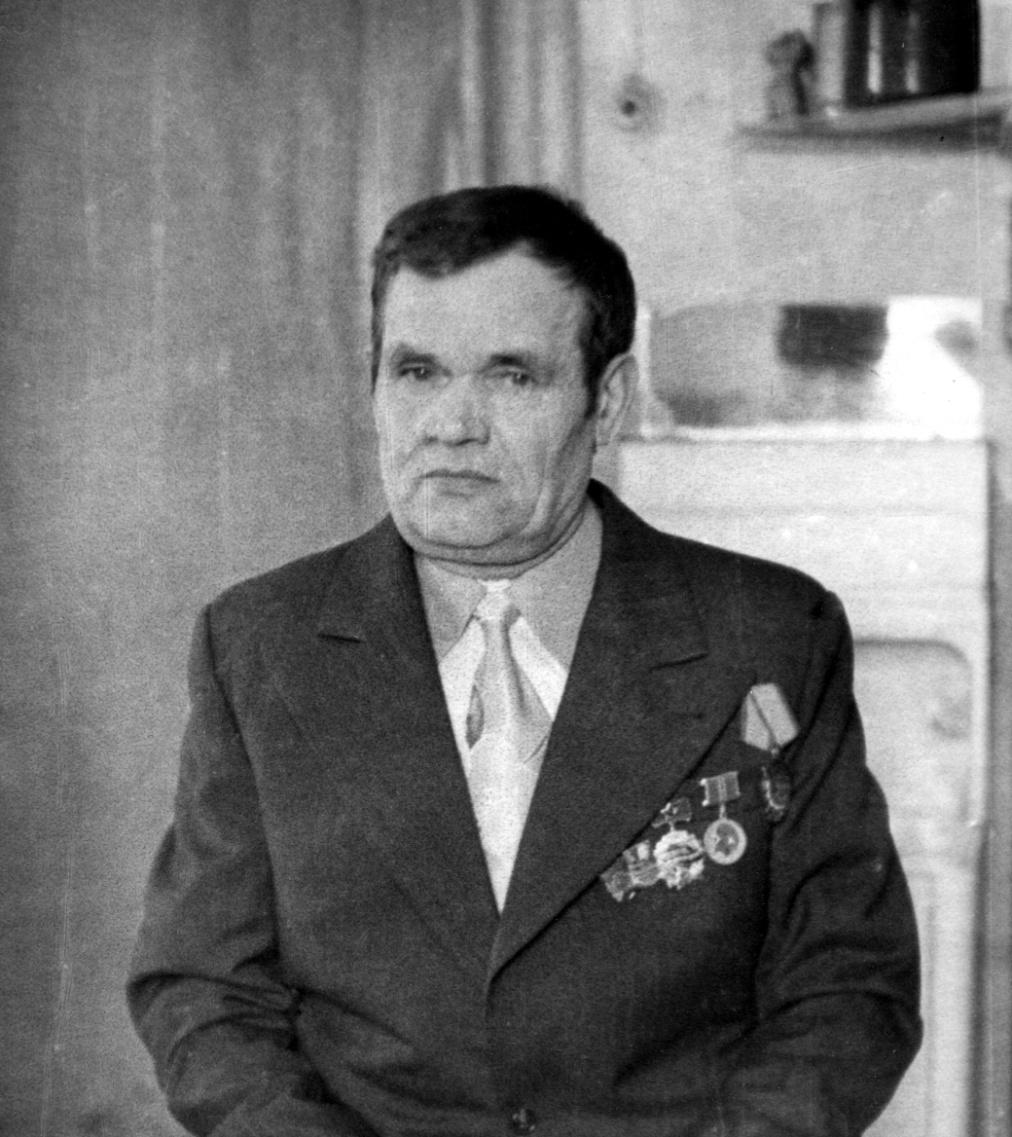

Интервью с Рудым Владимиром Васильевичем. Запись сделана 21. 06. 2012 года по адресу: город Бирюсинск, улица Октябрьская, дом 10, квартира 1, по месту проживания интервьюированного. Воспоминания моего деда Рудого В.В. содержат информацию о том, как тяжело жила семья в послевоенное время, после реабилитации оставшиеся жить в спецпоселке Сита. О том, как никто из его братьев и сестер не мог и думать о поступлении а ВУЗ. О том, как тяжело работая, он неоднократно был награжден правительственными медалями за труд, но никогда не вступал в компартию, помня о том, как эта партия поступила с его родителями, дедом. Кроме того, часть интервью основана на рассказах его родителей о периоде жизни в сталинских лагерях. Дедушка очень редко соглашался рассказывать о том времени, так как эти воспоминания вызывают у него тяжелые переживания.

Семейный архив семьи Дорочан, которые в 1910 году переехали из Днепропетровской губернии на Дальний Восток вместе с моими предками. В данном архиве содержится информация о переселении трех семей из Днепропетровской губернии на Дальний Восток. О жизни и быте переселенцев до 1917 года.

Семейный архив Шаповаловых, которые в 1926 году породнились с семьей Рудых. И, так как их род смог избежать репрессий сталинского периода, они сохранили историю своей семьи более полно, чем мы. Копию этого архива, как и архив семьи Дорочан мне предоставила Ускова Тамара Григорьевна (в девичестве Шаповалова), 22.11.1947г.р., проживающая в городе Ростов-на-Дону. Ее удалось разыскать после долгих поисков в 2011 году в результате долгой и кропотливой работы по составлению родословной. Именно этот архив и последующая переписка с Усковой Тамарой Григорьевной помогли решить одну семейную загадку: дело в том, что все архивы, куда мы обращались, пытаясь восстановить историю рода, отвечали отказом, сообщая, что данными об этих людях не располагают. Только из архива Шаповаловых я узнал, что до 1934 года фамилия у моих предков звучала не Рудой, а Рудых. Изменение фамилии произошло, скорее всего, из-за невнимательности следователя по делу о выселении кулаков.

Материалы электронного архива общественно-политической газеты «Амурская правда». Газета издается в Амурской области и является официальным информационным изданием. Использованные мной материалы рассказывают о периоде репрессий на Дальнем Востоке в 1930-е годы.

4-е издание диска «Жертвы политического террора в СССР» и Книга памяти жертв политических репрессий » Амурской области, V том. Данные источники содержат поименные списки репрессированных в период сталинизма. Оба издания на данный момент не являются окончательными трудами. Поэтому списки пока еще не полные. В частности мне не удалось найти данных на 3 репрессированных членов семьи, погибших в лагерях.

В работе так же используются материалы Музея боевой и трудовой славы «Истоки» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы посёлка Сита Хабаровского края. В частности используется музейный материал «Репрессивная политика советского руководства в 1930-1940 гг. и судьбы моих земляков». Данная работа включает в себя воспоминания репрессированных, сосланных в поселок Ситу, в то же время,что и мой прадед. Мне удалось связаться с ними по интернету, и они любезно предоставили необходимый материал.

Материалы, опубликованные на сайте www.obd-memorial.ru, которые содержат официальную информацию ЦАМО о погибших советских солдатах в годы Великой Отечественной войны. Центральный архив Министерства обороны РФ – это крупнейший архив нашей страны. Он хранит документы российской (до 1992 года – советской) армии с 1941 года по настоящее время. На основе информации, хранящейся в ЦА МО, изданы военно-исторические труды, энциклопедии и Всероссийская Книга памяти, написаны биографические очерки, истории воинских частей, мемуары и многое другое.

Историко-генеалогический словарь-справочникhttp://www.defree.ru/ publications/p01/p40.htm. Сайт создан для тех, кто изучает историю своей семьи и родственников, проживающих или когда-либо проживавших на территории России, СССР, Российской империи. Словарь-справочник среди прочего содержит тексты всех издаваемых документов в 1930-е годы правительственных документов.

Статья «Октябрьская революция и ее влияние на деревню Российского Дальнего Востока. Коллективизация и ее последствия» Проскуриной Л.И. кандидата исторических наук, опубликованная в Научном журнале Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения РАН «Россия и АТР» № 3. 2008 г. Статья содержит научный обзор событий, связанных с аграрным сектором, и происходивших на Дальнем Востоке с 1917 по 1941 года.

Основная часть.

«От сумы да от тюрьмы не зарекайся».

(Русская народная поговорка).

2.1. Переселение на Дальний Восток.

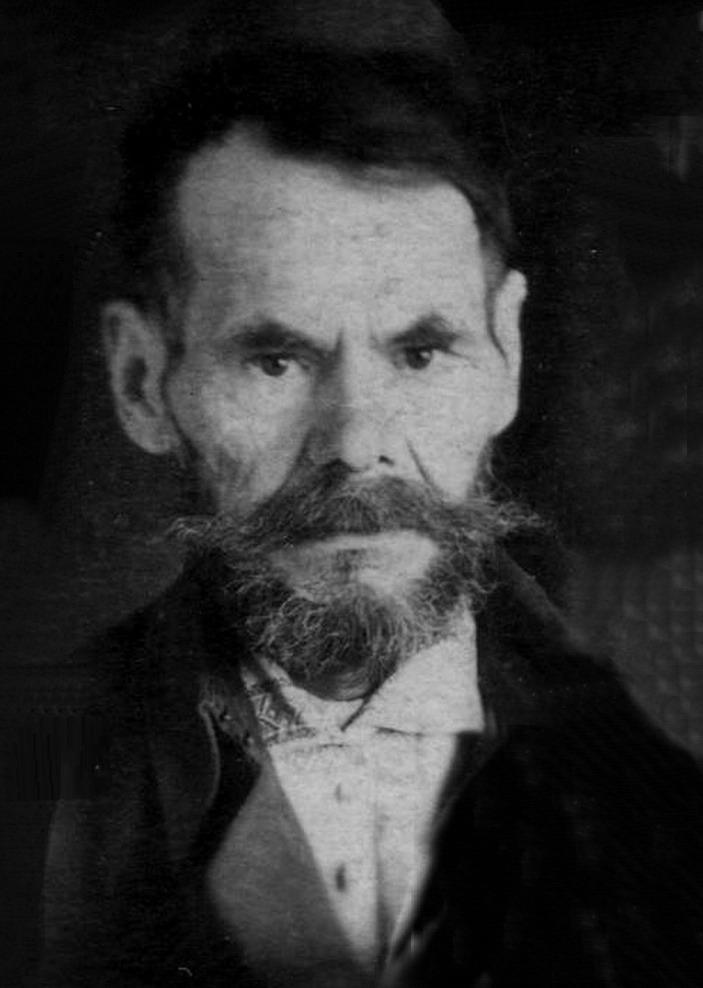

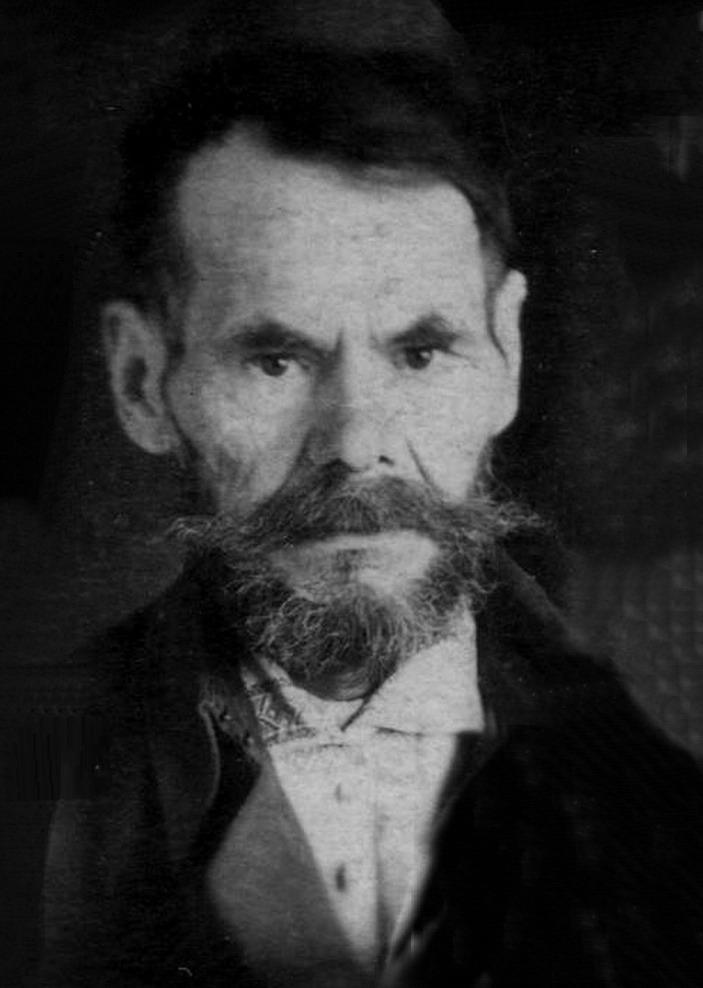

В XIX веке в Екатеринославской губернии раскинулось село Каменка. В нем проживала большая семья крестьянинаРудых Василия(1854 г.р.). /Приложение 1/. Жили дружно, но бедно: не хватало земли. А с началом XX века еще и неспокойно стало: в стране начались революционные волнения. Неизвестно, как бы сложилась судьба Рудых дальше, однако в 1910 году на Украине начинается сильный голод. Вот тогда-то, спасая семью, Рудых Василий решает бросить насиженные места и отправиться туда, где, как он слышал, живется лучше – на Дальний Восток. Он в возрасте 56 лет вместе с женой (ее данные установить не удалось) и взрослыми детьми - Михаилом, Гавриилом, Павлом, Харитоном, Екатериной, Марией, Лукией решились на переезд на Дальний Восток. Дорога была долгой и сложной: ехали на повозках несколько лет, делали остановки, зимовали в Сибири C огромными трудностями, борьбой с голодом и холодом, болезнями пробирались на Дальний Восток. В одном из обозов ехал и мой прапрадед «26 летний Павел Васильевич Рудых с 1884 г. р. с женой Стрижекурка Устиньей Андреевной (1880г.р.) и с малолетними детьми: Ганной 1905 г. р., Анисьей 1907 г. р., в дороге родился сын Филипп...» 1.

Вместе с ними решились на переезд еще несколько семей. Мне удалось установить фамилии двух из них: Шаповаловы и Дорочан – уже на Дальнем Востоке они породнятся с моими предками.

Новая родина. Новая жизнь.

Долгий путь закончится в Амурской области. Как показало исследование, этот край в те годы стал конечным для большинства переселенцев с Украины. «В 1909 г. в Амурскую область прибыло 18 851, в Приморскую -- 18 349, а в 1910 г. -- соответственно 19 298 и 13 967 чел.»2. Увеличение притока переселенцев в Приамурье объясняется наличием здесь еще неосвоенных земель и началом строительства (с 1908 г.) Амурской железной дороги.

Осели переселенцы в Серышевском районе в поселке Украинка. Корчевали лес, строили дома, высаживали огороды, выращивали пшеницу. Рожали и воспитывали детей. В поселке Украинка в семье Павла и Устиньи родились дети Ольга (1914 г.р.), Василий (1916 г.р.), Григорий (1918 г.р.), Гавриил (1919 г.р.), Иван (1923г.р.), Евдокия (1925г.р.), Лукия(1928г.р)3.Семья была дружная, работящая. Отец Павла - ВАСИЛИЙ занимался пчеловодством. Выращивали пшеницу, овес, рожь, просо, лен, картофель и овощи. Изо льна ткали холсты и шили одежду. В семье всегда надеялись только на свой труд и руки, взять было негде. На зиму заготавливали много дров, а для хозяйства -сено, зима долгая, морозная.

Когда после революции на Дальнем Востоке высадились интервенты, Павел Васильевич ушел в партизаны. В семье сохранилось предание о том, что за подвиги он был награжден советской властью орденом, однако мне не удалось найти документальное подтверждение этому.

В 1927 году Павел Васильевич организовывал в поселке Украинка колхозимени Крупской, который позже влился в колхоз «Парижская коммуна».Известно, что несколько лет работал в сельсовете. За это время подросли дети. Некоторые из них завели свои семьи. Но были и горькие события. В 1926 году Устинья и Павел похоронили 16 летнего сына Филиппа. В 1932 году умерла малолетняядочь Лукия. Получив сильный ожог, умер один из внуков. Но, тем не менее, в семье верили, что все беды закончились. У них есть земля, есть власть, которая дала им эту землю и в которую все они искренне верили. Как же они ошибались! Самые страшные испытания семье еще предстояли.

Кулаки.

Наступили 1930-е года. Советская власть приступила ко второй волне репрессий. И в первую очередь это коснулось крестьянства: как класс уничтожалась та его часть, которая была наиболее трудолюбива, наиболее привязана к земле.

В январе 1930 года 26 районов Амурского края были объявлены районами сплошной коллективизации. Власти старались изо всех сил, не стесняясь в средствах. Близость границы усиливала тревогу местных властей. Кроме того, приграничные районы Дальневосточного края были заселены в основном зажиточными крестьянами и бывшими казаками, и они представляли серьезную угрозу для коллективистской политики Советской власти.

Еще 21 мая 1929 г. СНК СССР принял постановление "О признаках кулацких хозяйств, в которых должен применяться кодекс законов о труде"4. Затем ЦИК СССР и СНК СССР принимает постановление от 1 февраля 1930 г. «О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством»5. /Приложение 2./В соответствии с этими постановлениями 8 января 1930 г. Далькрайисполком принял документ, по которому определялись кулацкие хозяйства в крае.

Перечень этих признаков оказался столь широким, что в число кулацких хозяйств вошли и бедняцкие, которые якобы нанимали рабочую силу, арендовали пашню или сдавали в наем средства производства. Поэтому вводился еще один критерий - размер облагаемого дохода. В Амурском округе он был выше, чем где-либо на Дальнем Востоке, но ниже, чем в СССР: более 200 руб. на едока, но не менее 1250 руб. на хозяйство (по стране соответственно 300 и 1500 руб.).6

Во второй половине февраля 1930 г. власти Амурского округа получили директиву Далькрайкома ВКП (б) от 18 февраля с разъяснением этапов и методов проведения ликвидации кулачества. Об этом же говорил еще один документ - приказ ОГПУ № 4421 от 2 февраля 1930 года: «В целях наиболее организованного проведения ликвидации кулачества как класса и решительного подавления всяких попыток противодействия со стороны кулаков мероприятиям Советской власти по социалистической реконструкции сельского хозяйства мероприятия ОГПУ должны развернуться по двум основным направлениям: 1). Немедленная ликвидация контрреволюционного кулацкого актива... 2). Массовое выселение (в первую очередь из районов сплошной коллективизации и погранполосы) наиболее богатых кулаков… и их семейств в отдаленные северные районы СССР и конфискация их имущества...»7.

На советском Дальнем Востоке, как и по всей стране, кулаков разделили на три категории, к которым применяли различные меры воздействия. В органах власти не сложилось единого мнения в определении границ между слоями крестьянства, в определении кулацкого хозяйства. Это открыло широкий простор для произвола. Местные специальные комиссии по своему разумению определяли кулаков и "подкулачников".

В конце 1932 – начале 1933 гг. в Амурской области начинается голод. Газета Амурская правда позже писала об этих событиях: «В с. Албазино Завитинского района со скотомогильника растаскали все трупы животных. Трое колхозников после недельной голодовки употребили в пищу взятые со скотомогильника трупы скота. В этом же селе кладовщик колхоза, скотник и животновод разделили между собой павшую корову. В с. Житомирке конюх колхоза, не имея хлеба, подобрал павшую овцу и употребил в пищу…»8.

В 1934 г. в поселке Улунге на севере Приморья вспыхнуло восстание. После разгрома выступления улунгинских крестьян прокатилась новая волна репрессий по всему северному побережью Приморья. «Общее число репрессированных крестьян Приморья органами ОГПУ, судом, прокуратурой и милицией за первую половину 1933 г. составило около 4 тыс. чел.»9. Все это привело к тому, что в 1933-1934 годах началась глобальная чистка кадров колхозов. Делалось все, чтобы путем применения репрессивных мер добиться безусловного выполнения непосильных для крестьян хлебозаготовительных планов.

Летом 1933 году этот процесс чистки колхозов затронул и поселок Украинку.Были арестованы и раскулачены все члены семьи Павла и Устиньи Рудых.

В книгах памяти организации «Мемориал» я не смог найти данных о других репрессированных в поселке Украинка того года. В них значатся только мои предки.

Из дела Р-8143:

«Рудой Павел Васильевич(варианты фамилии:Рудых).Родился в 1884 г., с. Каменка Днепропетровского округа.;

Приговорен: ,обв.: в порядке кулацкого расселения на основании Постановления ЦИК и СНК СССР от 01.02.1930..

Приговор: выселен. Реабилитирован 30 апреля 2004 г. УВД Амурской обл»10.

«Рудой (Рудых) Устинья Андреевна, 1880 г. р. Выселена в порядке кулацкого расселения на основании Постановления ЦИК и СНК СССР от 01.02.1930. Реабилитирована 30.04.2004 УВД Амурской области»11.

В этом источнике отсутствовали данные на их детей. А ведь некоторые из них уже достигли совершеннолетия. И значит, могли преследоваться по самостоятельному делу.

Долгие поиски привели к следующему результату: репрессирована была не вся семья. Ганна, Анисья, Ольга были замужем, жили отдельно - их не подвергли репрессиям. Павел Васильевич, Устинья Андреевна и их дети - Василий, Гавриил, Григорий, Иван, Евдокия и еще 3 дочери (их имена не удалось восстановить, так как они погибли в лагерях, реабилитированы не были, и не осталось живых представителей семьи, которые помнили бы их имена) – все они прошли муки ада.

«2356. Рудой Василий Павлович, 1916 г. р., уроженец Амурской области. Выселен в 1933 г. в Хабаровский край в порядке кулацкого расселения на основании Постановления ЦИК и СНК СССР от 01.02.1930. Реабилитирован 05.05.1993 УВД Амурской области. Дело 10, т. 27, с. 201»12.

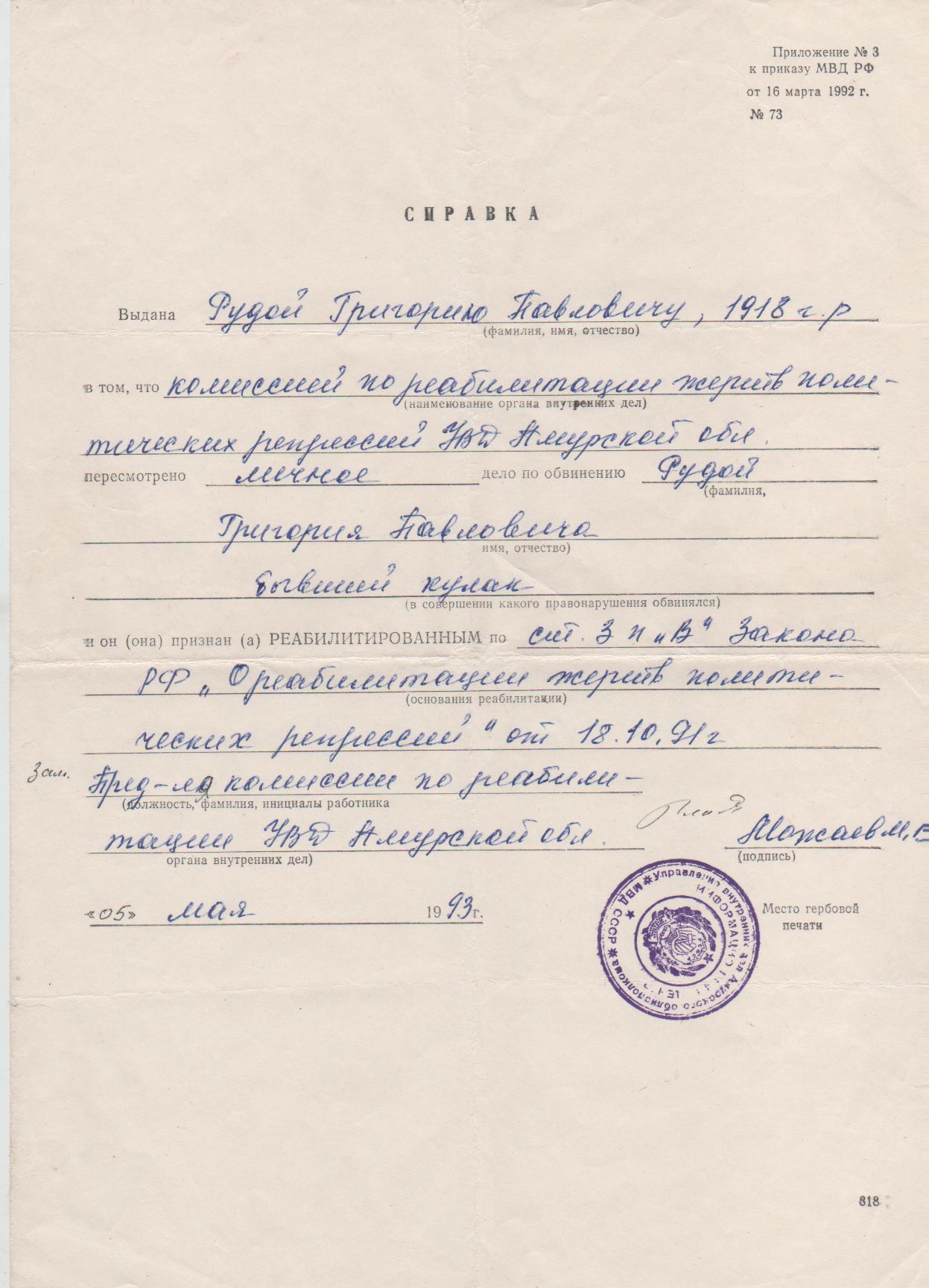

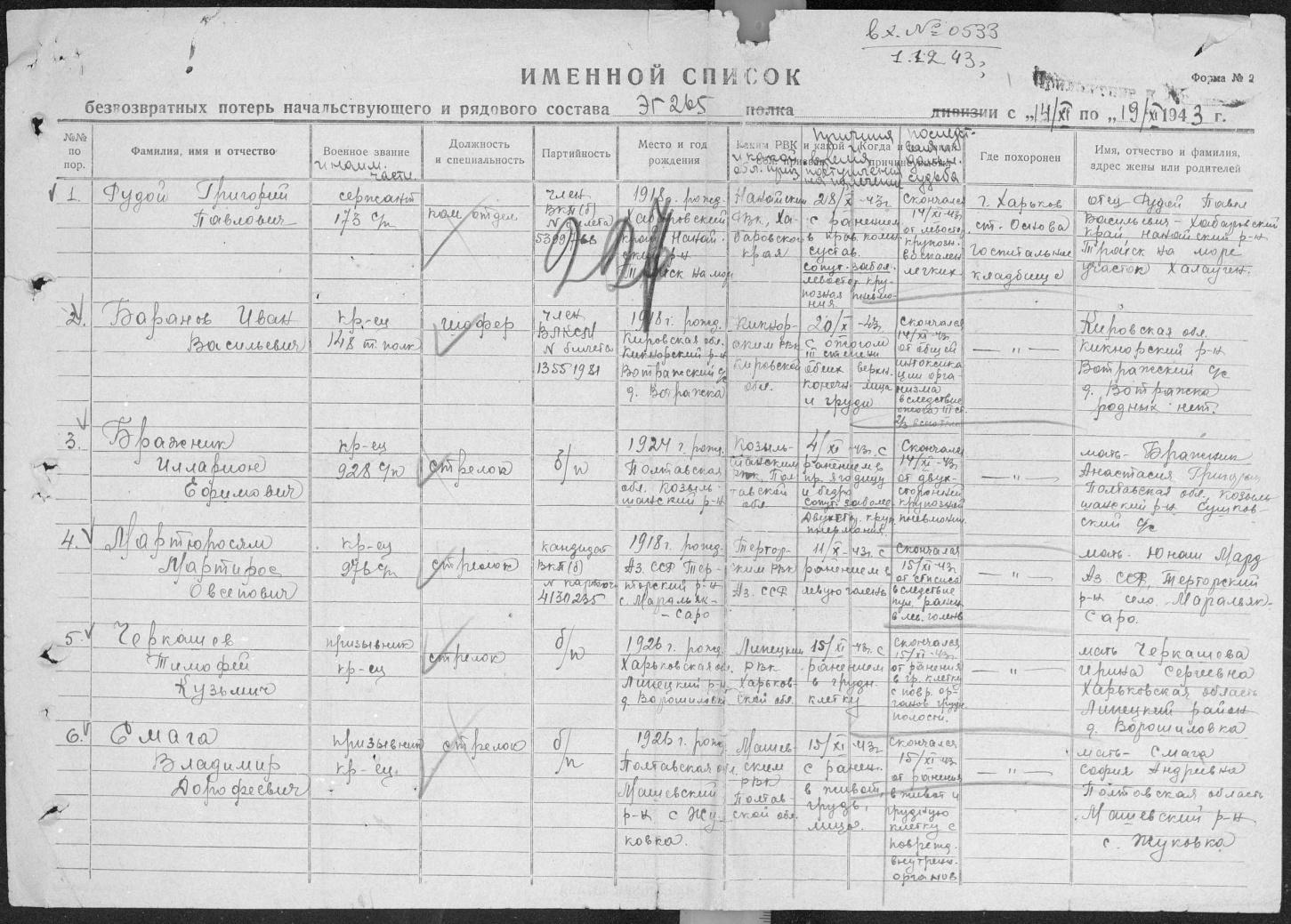

22357. Рудой Григорий Павлович, 1918 г. р., уроженец Амурской области. Выселен в 1933 г. в Хабаровский край в порядке кулацкого расселения на основании Постановления ЦИК и СНК СССР от 01.02.1930. Реабилитирован 05.05.1993 УВД Амурской области. Дело 10, т. 27, с. 202»13.

22358. Рудых Евдокия Павловна, 1925 г. р., уроженка с. Украинка Серышевского р-на. Выселена в составе семьи в 1933 г. в Хабаровский край в порядке кулацкого расселения на основании Постановления ЦИК и СНК СССР от 01.02.1930. Реабилитирована 05.03.1996 УВД Амурской области. Дело 10, т. 5, с. 300»14.

Информация на Гавриила и Ивана мною не найдена. Однако в этом случае сложилась другая ситуация: они в годы Великой Отечественной войны ушли на фронт и «кровью смыли позорное пятно». Поэтому статья с них была снята еще в 1940- е годы.

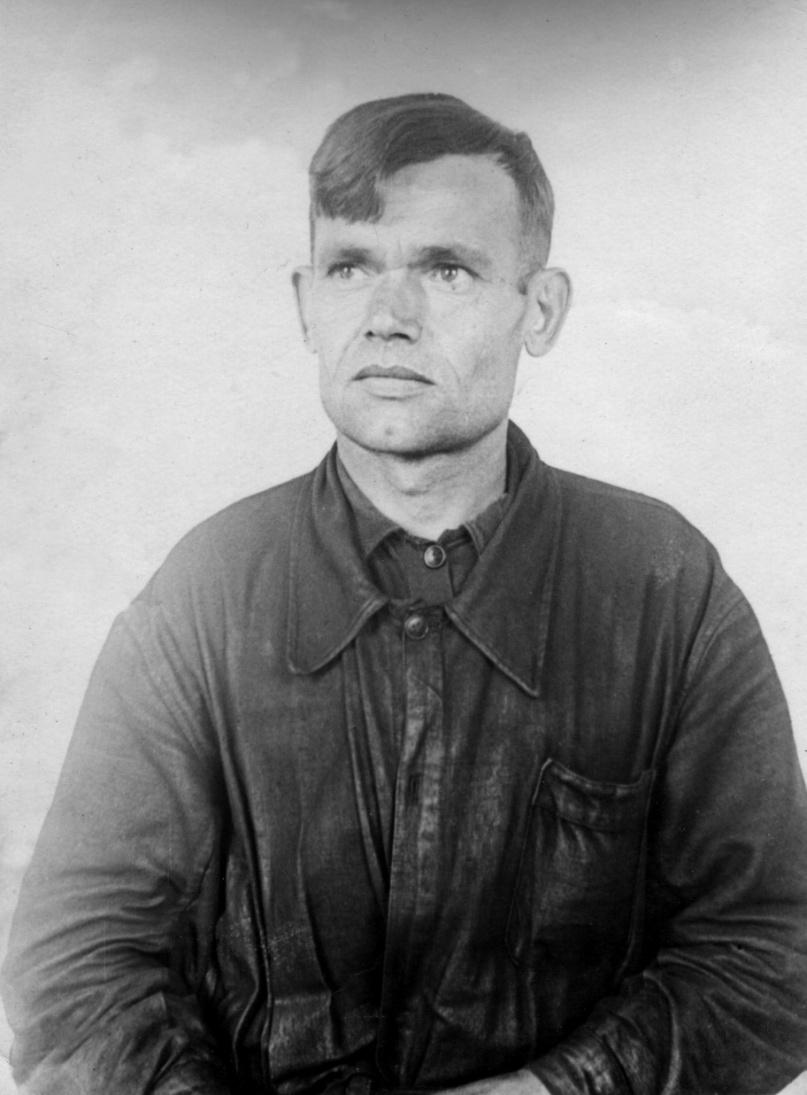

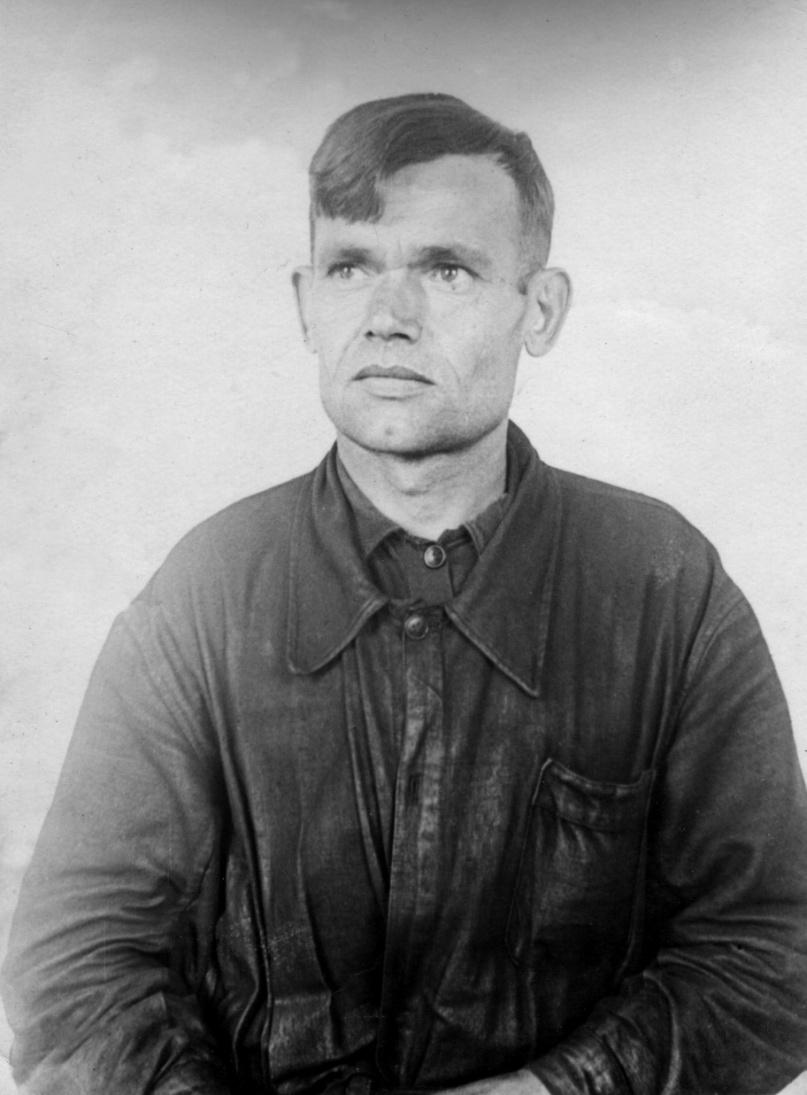

Мой прадед Рудой Василий Павлович /Приложение 3/ позже в заявлении на реабилитацию /Приложение 4/ напишет: «В 1933 году в сентябре месяце семью моего отца раскулачили, то есть забрали все имеющееся хозяйство, нас выселили из дома, а затем вывезли на сборный пункт Бочкаревку…»15

Людей отправили в ссылкув чем были. Не разрешили взять практически ничего: только то, что могли унести в руках. Уже из Бочкаревки сослали, как значилось в документах - на спецпоселение, “с ограничением прав и свобод»в Хабаровский край: Оборский ЛТХ, станция СИТА, 24-й км. Как врагов народа! А ведь Павел Васильевич искренне верил в Советскую власть.

Жизнь в неволе.

Оборскую железнодорожную ветку репрессированные называли проклятой.Строилась она с целью вывоза леса и хозяйственного освоения прилегающей территории.На 26-м километре этой ветки протекала небольшая речка Сита, от неё получили название станция и посёлок. Вниз по её течению шли низкие места, болота, называемые Горелой падью. Там заготавливали сено для леспромхозовских лошадей. Мужчины тесали вручную шпалы из лиственничного леса. По ветке ходили паровозы «кукушка» и «овечка», их заправляли дровами.

Из воспоминаний Анатолия Галактионовича, сосланного в Ситу примерно в это же время:: «Это было тяжелейшее время. Голод косил целые семьи: ведь была осень, и никто не заготовил продуктов питания для репрессированных, считавшихся презренными изгоями. А это были самые трудолюбивые, честные и порядочные люди. Достаточно было какому-то бездельнику заявить в ОГПУ, что сосед порочит советскую власть, и чёрная «карета» тут как тут… Иногда родители приносили бобовый жмых. Из него мама делала суп-кондер…»16.

В 1939 году семью моего прадеда перевезли в Нанайский район в село ХАВАЛГОН на лесоучасток № 1, затем–на 11-ый участок, а чуть позже - в ВЕРХНЮЮ МАНОМУ в ТРОИЦКИЙ леспромхоз, там они прожили до 1946 года.Манома образовалась в 1926 году как место ссылки. В 30-х годах здесь же были образованы участки, где валили лес: Это «Первомайка», «Четвёртый», «Хавалген», «Хауси» и т. д. Люди жили в бараках. К тому времени, как Рудых перевели в Маному, здесь уже было построено 12 бараков по 10 «квартир» в каждом. В одной «квартире» жили по 2-3 семьи.

На сайте села Манома так описывается этот период истории села:«…Время шло, был создан Маноминский лесозаготовительный участок Троицкого леспромхоза. Место было выбрано очень красивое, на берегу рекиМанома, если бы не гнус, то своей красотой оно бы не уступало курортным местам Черноморского побережья»17.

Вот только вряд ли репрессированные согласились бы с такой точкой зрения. В адских невыносимых условиях оказались люди. Жили в холодных бараках, выдавалась тюремная пайка, которой не хватало для нормальной жизни. Необработанная земля, мошка, гнус, тяжелейшие климат, условия труда и быта встретили «незваных гостей» не то чтобы неприветливо, а враждебно. Работа была очень тяжёлая с 8 утра до 18 часов с перерывом на обед. Место работы находилось от посёлка Троицкого в шести километрах, а случалось, что и за двадцать километров. Транспорта не было, ходили пешком на работу и с работы. Валили лес, рубили сучья, выравнивали дорогу (когда по снегу конь пройдёт с хлыстом, после оставались вмятины, сучья - дорога портилась – вот её и выравнивали вручную). «Лес готовили вручную, вывозили на лошадях. В селе было более 500 голов лошадей. Чтобы подготовить лес к сплаву, строили «ледянки», делали насыпи из снега, утрамбовывали, поливали водой. Разделанную древесину вывозили к реке Манома, сплавляли её на реку Даур, там был «бон» - склад, а оттуда плотами в г. Комсомольск-на-Амуре»18. В Нижней Маноме находилась спецкомендатура, за Верхней Маномой был закреплён её работник Грибоедов М.И. Каждый месяц с представителями из районного центра он приезжал в село, и люди должны были отмечаться, вернее, расписываться, что они находятся на месте и никуда не уехали.

13 лет прожили в невыносимых условиях. Работали на лесоповале, заготовке и распиловке дров, выполняли непосильную работу. Евдокия не выдерживала такие условия, сильно болела. Кую-цай Степан (зять Павла Васильевича, не был с женой репрессирован) с китайцами ухитрился привезти с поселения Евдокию в поселок Украинка к бабушке, но на следующий день Евдокия была отправлена обратно. После этого всем членам семьи пришлось бежать из поселка, чтобы не попасть в ссылку. «Бабуся с дедусей жили у сына Гавриила. Анисья с семьёй уехала в Сибирь, но через некоторое время вернулись в деревню Украинка. Ганна уехала в Мазановский район Амурской области, Ольга в Благовещенский район»19.

На лесоповале Василий встретил Рудневу Александру. /приложение 5/.

Она приехала на Дальний Восток по комсомольской путевке. Василий и Александра полюбили друг друга. Александра не посмотрела на то, что она – комсомолка, а Василий «враг народа». Рискнув всем, она выходит за него замуж.А ведь за связь с репрессированным еемогли, да и должны были арестовать. Но судьба распорядилась по другому: ночью 1940-го года к дому подъехал «воронок», в квартиру вошли сотрудники НКВД и…забрали у Александры комсомольский билет. Ее не арестовали.

«Ох, война, что ж ты сделала, подлая…»

А через год началась война.

И вот же парадокс. В то время в военкомате был строгий приказ не призывать на фронт репрессированных, не было доверия к этим людям. Однако уже в 1941 году уходит на фронт Григорий и Иван (ему как раз исполнилось 18 лет). Гавриила и Василияна фронт не взяли, они продолжили работать на лесоповале.

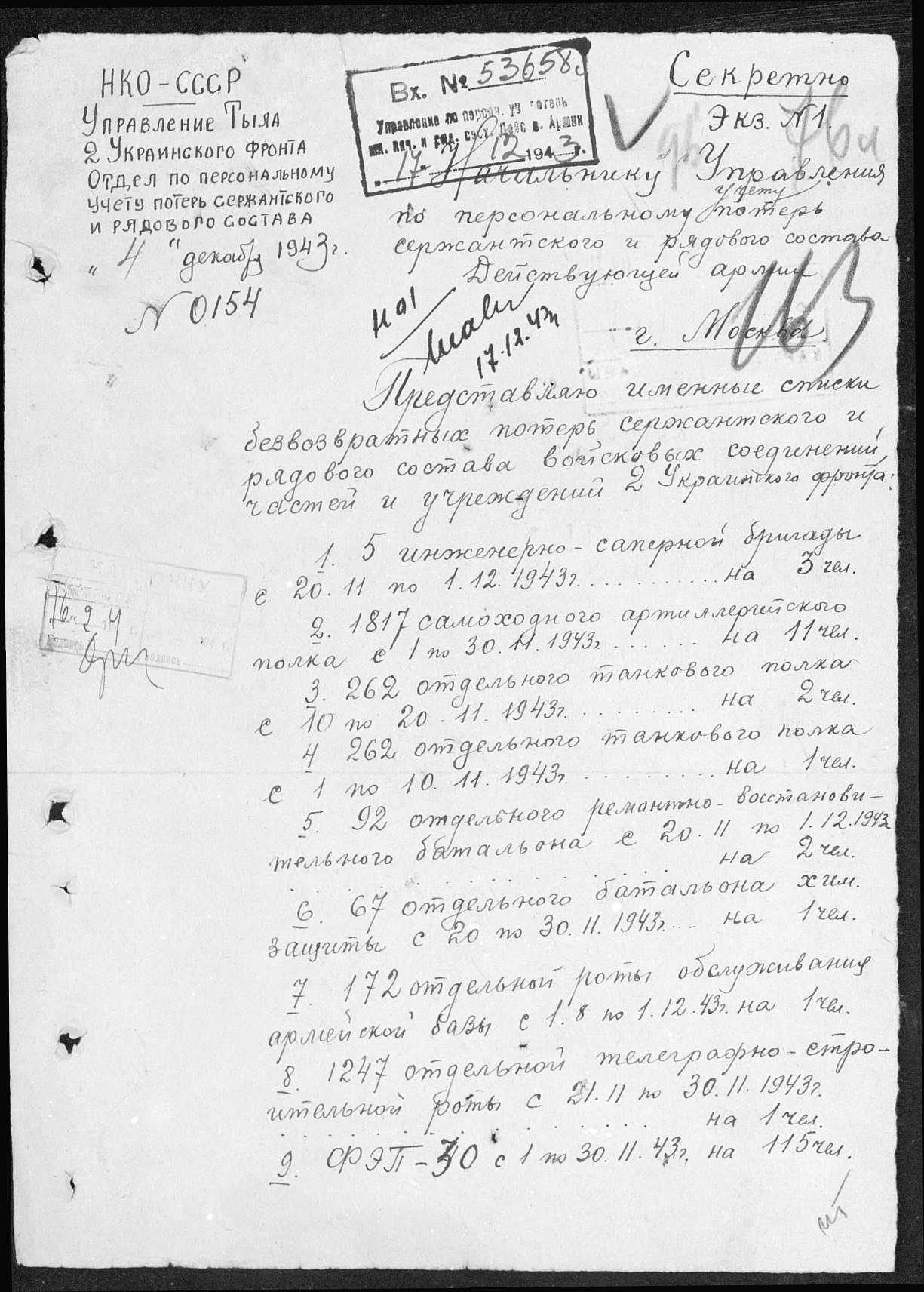

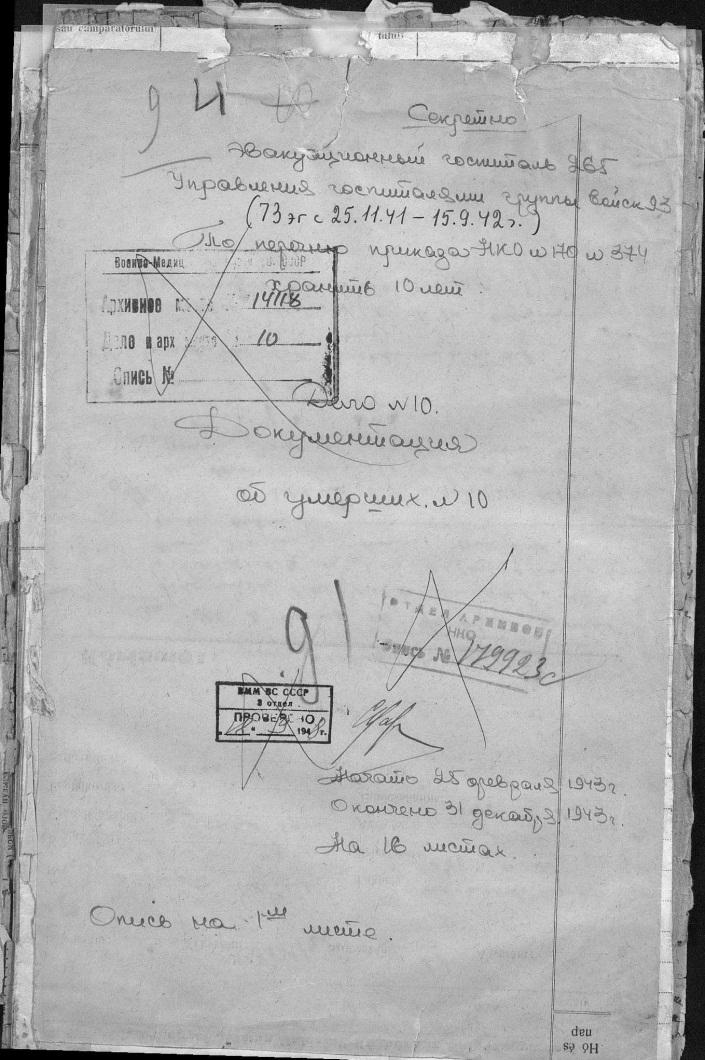

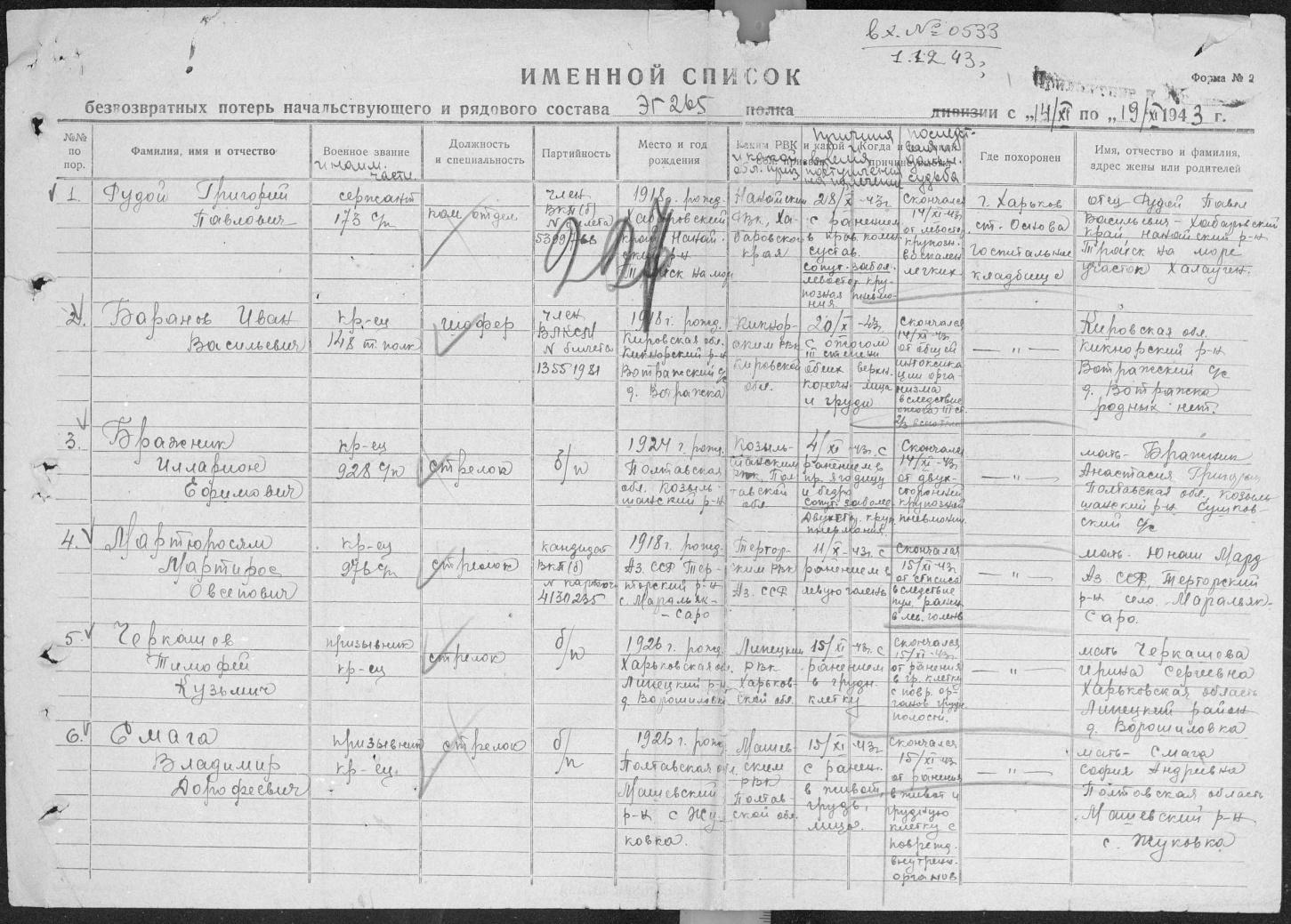

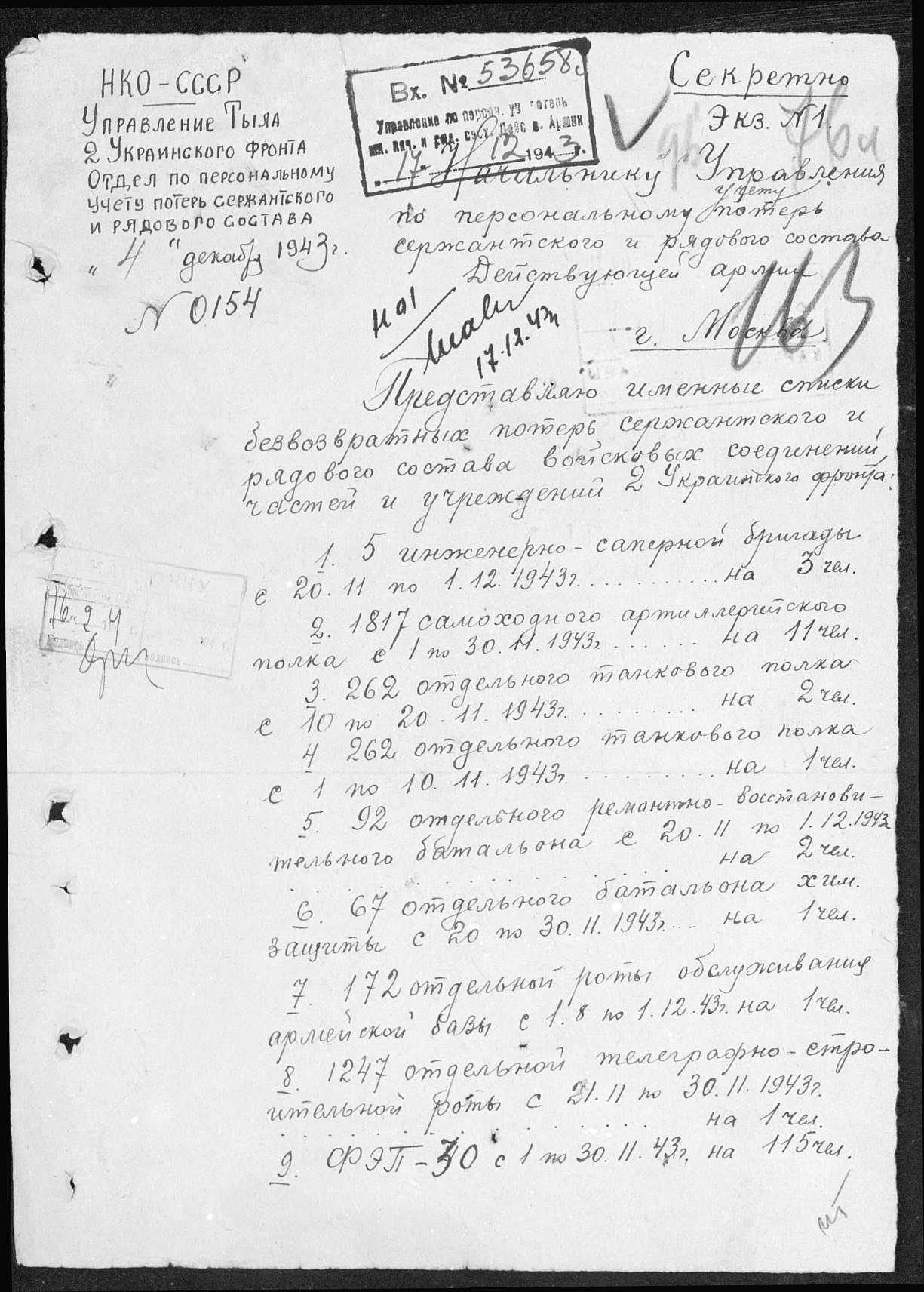

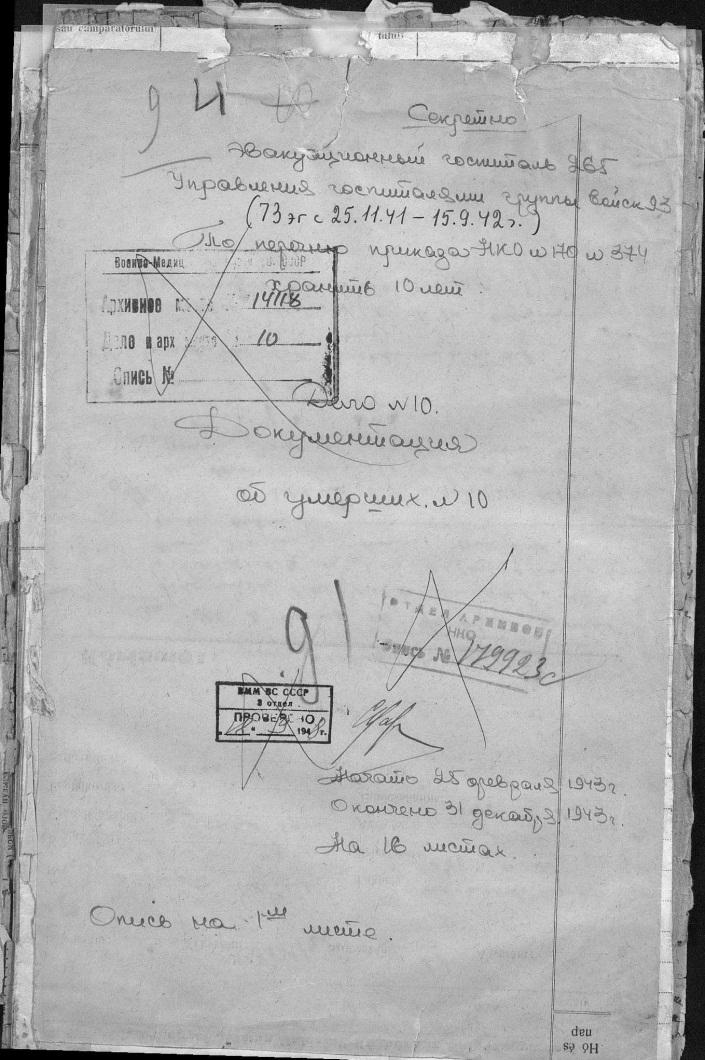

Война стала тяжелым испытанием для Павла Васильевича и его близких. В спецпоселении, не выдержав адских условий жизни, умерли все репрессированные дочери Павла Васильевича. Я уже указывал выше, что их данные мне найти не удалось. В 1943 году погиб на 1-ом Украинском фронте во время Курской битвы Григорий. (Приложение 6). Он поступил в госпиталь № 265 в Харькове с ранением, но умер через две недели от левостороннего крупозного воспаления легких20. К этому времени Григорий дослужился до звания сержант, был командиром отделения, вступил в партию21. Похоронен Григорий в Харькове на госпитальном кладбище около школы № 9.

Затем тяжело был ранен Иван. Он залечит раны и снова вернется на фронт, будет неоднократно награжден орденами и медалями, получит грамоту от Маршала Конева. В последние дни войны будет тяжело контужен, но домой из госпиталя сможет вернуться только в 1947 году. В 1944 году забрали на фронт Гавриила. Так как война с Германией вскоре должна была закончиться, то он был оставлен на Дальнем Востоке охранять границу. А в 1945 году участвовал в войне с Японией, служил на Сахалине, позже женился и остался там жить.

Свободные, но не оправданные.

Закончилась война. Но в спецпоселении жизнь не становилась легче. Однако, уже следующий год стал для семьи Рудых счастливым. В 1946 году из Москвы пришло подтверждение, что Рудой Павел Васильевич - красный партизан, отличный работник. Этим же летом Павел Васильевич, Устинья Андреевна и Евдокия были освобождены. Все, кроме семьи Василия, вернулись домой в поселок Украинка. Но дом был занят, жить было негде. И пришлось ехать в поселок Черниговка Свободненского района - там уже жила дочь Анисья с семьёй. Павла и его дочь Евдокию долго не брали на работу, так как в паспорте стоял штамп - враг народа. В 1947 году из госпиталя вернулся Иван. Жизнь этих людей постепенно налаживалась.

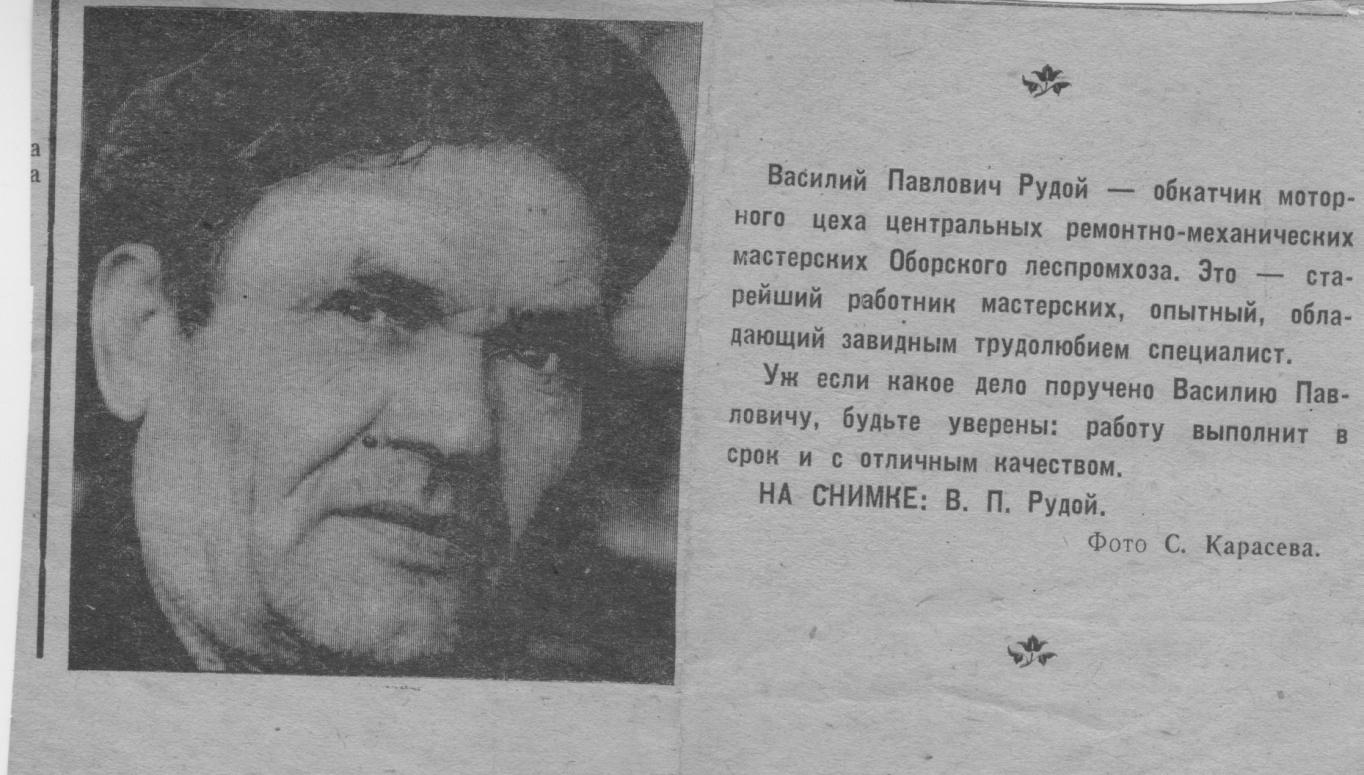

Моего же прапрадеда Василия Павловича в 1946 году вместе с семьей переслали снова на Оборский ЛПХ в п. СИТА и уже здесь он будет освобожден. Однако Василий, которому руководство местного леспромхоза предложит работу, решит остаться в поселке навсегда.

Парадоксы советской эпохи.

Я не буду в своей работе рассказывать о его дальнейшей судьбе: время страшных перемен для моих предков завершилось. И всё же, вот что меня поразило в дальнейшей судьбе семьи: до 1993 г., а некоторые до 2004 г., мои предки считались для государства врагами народа /приложение 7/. Их отказывались реабилитировать, однако этого же врага народа в 1950-1960-х гг. эта же власть наградила орденом Ленина и двумя орденами трудового Красного Знамени. /Приложение 8/. Его сын не мог поступить в институт, не мог сделать никакой карьеры, но и он за свой труд был награжден правительственными наградами. /Приложение 9/.

Что это? Парадоксы советской эпохи или признание их заслуг перед страной? А может быть, судьбы своих граждан ничего не значили для страны? Лес рубят – щепки летят.

Заключение.

Первая половина 20 века – время больших перемен и страшных потрясений для всей страны: Столыпинская переселенческая политика, революция, Гражданская война, репрессии 1930-х годов, Великая Отечественная война.

И, так уж случилось, что практически все эти события «асфальтовым» катком прокатились по моему роду. Мои предкичестно служили своей стране. Пройдя через голод и бедность, бежав от этих явлений через всю страну на Дальний Восток, Рудых Павел поверил в социалистическую революцию, в ее идеалы. Но даже при этой «своей» власти в нашем роду всегда рассчитывали только на свои руки и только на свой труд. И единственное, что ждали они от власти – это дать им спокойно работать. А вместо этого - получили 13 лет лагерей, гибель близких от непосильных, нечеловеческих условий жизни, рабский труд для себя и лишение прав для своих детей еще на долгие 50 лет.

Но вот что удивительно: ни беды и ни горе, ни войны и ни власть не смогли их сломить. Они не озлобились на весь мир, не разлучились любить и доверять людям. А история любви моей прабабушки – комсомолки и прадеда – спецпоселенца может и вовсе показаться сюжетом для романа.

И, несмотря ни на что,они смогли детей своих научить тому, что сами считали важным: жить – не прося ни у кого помощи: любить – до последнего вздоха, работать – до седьмого пота и бороться за то, во что веришь и что любишь.

Считаю, что поставленные цели и задачи были выполнены в полном объеме. В ходе исследования, восстанавливая и изучая судьбу своей семьи, мне удалосьпроследить некоторые события Российской истории первой половины XX века. Но, самое главное, история России перестала быть для меня только школьным предметом. У нее теперь появились лица. Лица родные и близкие мне.

Научно-справочный аппарат.

Список источников и литературы.

Архив семьи Рудого В.В.

Архив семьи Дорочан.

Архив семьи Шаповаловых.

Общественно-политическая газета «Амурская правда». № 183 (26516). 4 октября 2008 г . Электронный архив. http://www.ampravda.ru

История освоения Дальнего Востока / Дальний Восток в 1906-1917 гг. стр. 2. http://www.allistoria.ru/allis-80-2.html

«Это понять разумом нельзя». Общественно-политическая газета «Амурская правда». № 010937. 10 апреля 2008 г Электронный архив. http://www.ampravda.ru/

Общественно-политическая газета Архив, 4 октября 2008 г . № 183 (26516). Электронный архив. http://www.ampravda.ru

Историко-генеалогический словарь-справочник.http://www.defree.ru/publications/p01/p40.htm

4-е издание диска «Жертвы политического террора в СССР».

Амурская область Книга памяти жертв политических репрессий » V том. http://amur-ivanovka.narod.ru/pobeda/represii/97.htm.

«Репрессивная политика советского руководства в 1930-1940 гг. и судьбы моих земляков». Музей боевой и трудовой славы «Истоки» поселка Сита. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа посёлка Сита муниципального района имени Лазо Хабаровского края.

История села Манома.http://www.nanrayon.ru/index.php/pagesela/ verkhnyaya-manoma/istoriya-selavmanoma.

«Октябрьская революция и ее влияние на деревню Российского Дальнего Востока. Коллективизация и ее последствия». Проскурина Л.И. кандидат исторических наук. Стр. 28. Россия и АТР. 2008. № 3

http://www.obd-memorial.ru// ЦАМО. Номер фонда источника информации 58. Номер описи источника информации А-83627. Номер дела источника информации .851

http://www.obd-memorial.ru// ЦАМО. Номер фонда источника информации 58. Номер описи источника информации 18001. Номер дела источника информации 1258. Номер записи 56004898.

Сокращения.

ЦАМО – Центральный Архив Министерства Обороны.

СНК СССР – Совет Народных Комиссаров СССР.

ЦИК СССР – Центральный Исполнительный Комитет СССР.

Далькрайисполком – Дальневосточный Районный Исполнительный Комитет

ВКП(б) – Всероссийская Коммунистическая Партия (большевики).

ОГПУ - Объединённоегосударственноеполитическоеуправление при СНК СССР

СССР – Союз Советских Социалистических Республик.

УВД – Управление Внутренних Дел.

Спецпоселение – специализированное поселение.

ЛПХ – Лесопильное хозяйство.

Леспромхоз – лесопромышленное хозяйство.

Спецкомендатура – специальная комендатура.

Приложения

Приложение 1. Рудых Василий Павлович /1864 г.р/

Приложение 2.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 февраля 1930 года

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УКРЕПЛЕНИЮ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО

ПЕРЕУСТРОЙСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РАЙОНАХ СПЛОШНОЙ

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ И ПО БОРЬБЕ С КУЛАЧЕСТВОМ

В целях обеспечения наиболее благоприятных условий для социалистического переустройства сельского хозяйства Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляют:

1. Отменить в районах сплошной коллективизации действие закона о разрешении аренды земли и о применении наемного труда в единоличных крестьянских хозяйствах (VII и VIII разделы общих начал землепользования и землеустройства).

Исключения из этого правила в отношении середняцких хозяйств регулируются районными исполнительными комитетами под руководством и контролем окружных исполнительных комитетов.

2. Предоставить краевым (областным) исполнительным комитетам и правительствам автономных республик право применять в этих районах все необходимые меры борьбы с кулачеством вплоть до полной конфискации имущества кулаков и выселения их из пределов отдельных районов и краев (областей).

Конфискованное имущество кулацких хозяйств, за исключением той части, которая идет в погашение причитающихся с кулаков обязательств (долгов) государственным и кооперативным органам, должно передаваться в неделимые фонды колхозов в качестве взноса бедняков и батраков, вступающих в колхоз.

3. Предложить правительствам союзных республик, в развитие настоящего Постановления, дать необходимые указания краевым (областным) исполнительным комитетам и правительствам автономных республик.

Председатель ЦИК Союза ССР

М.КАЛИНИН

Председатель СНК Союза ССР

А.И.РЫКОВ

Секретарь ЦИК Союза ССР

А.ЕНУКИДЗЕ

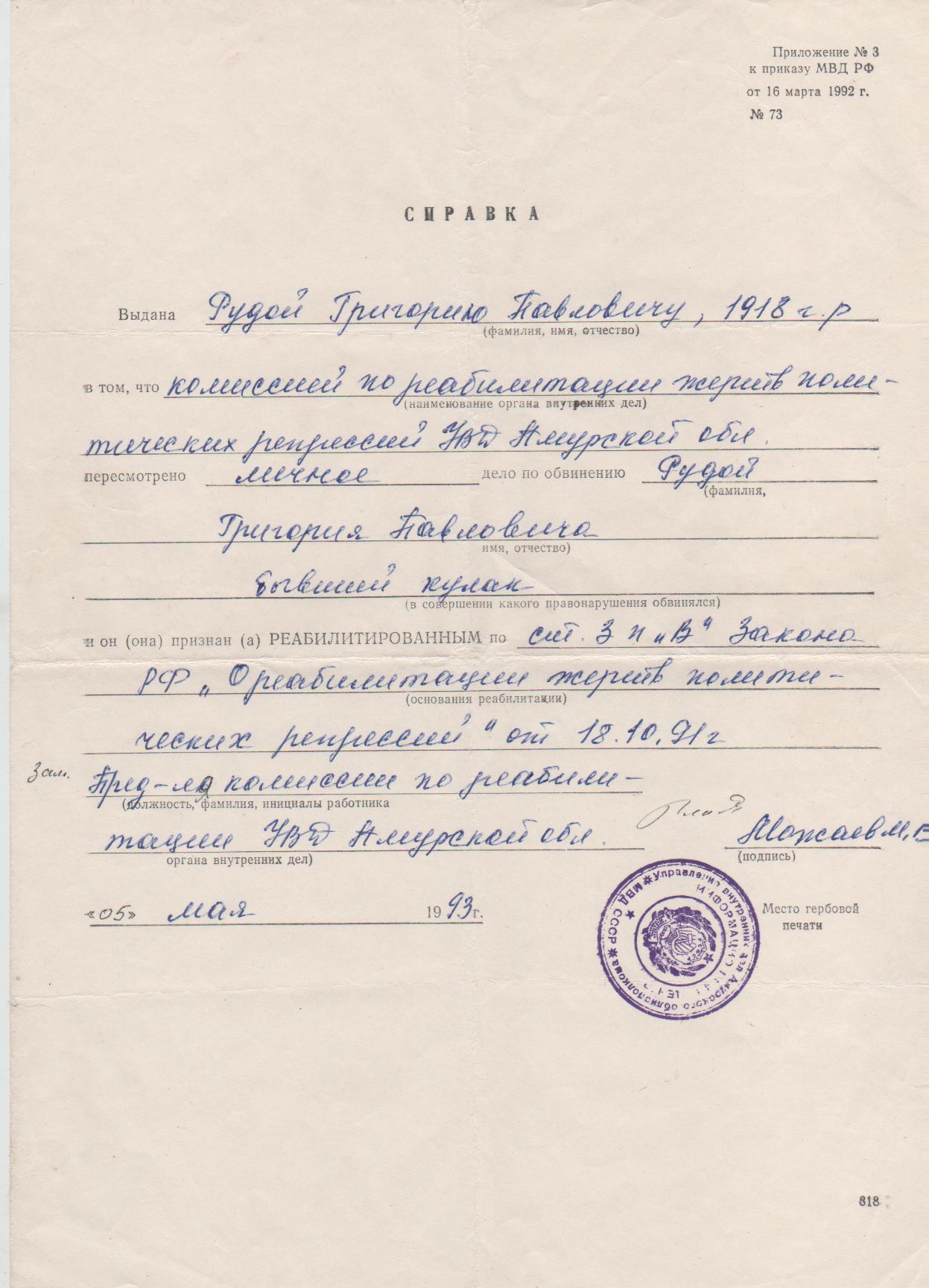

Приложение 3. Рудой Василий Павлович /мой прадед/.

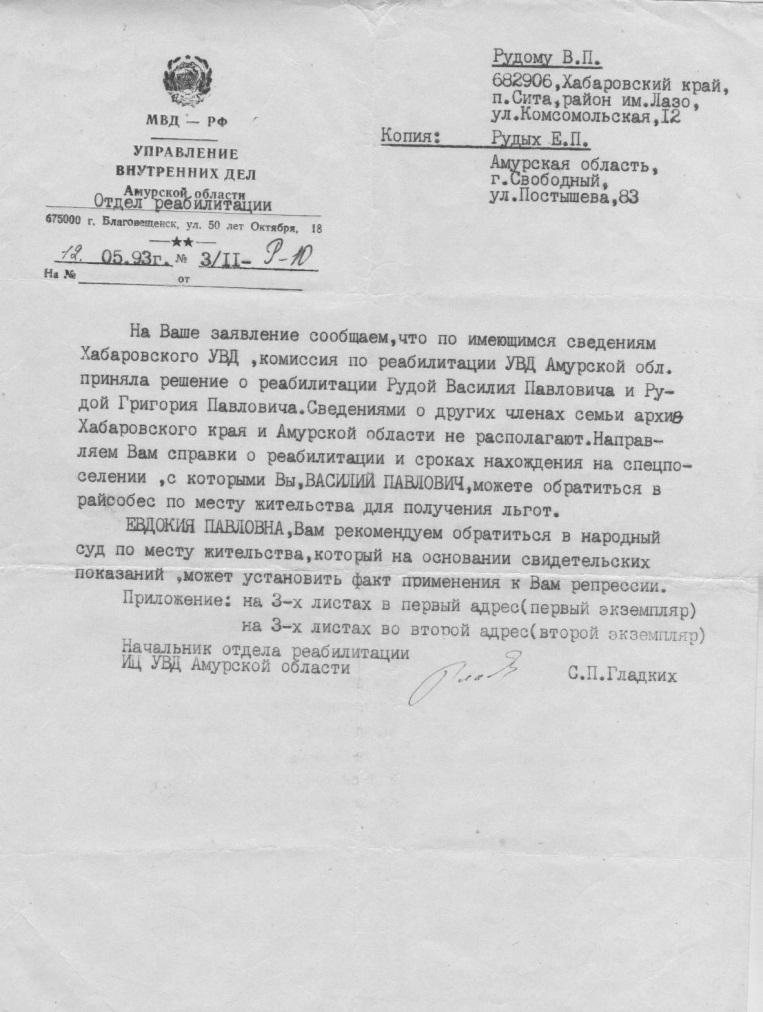

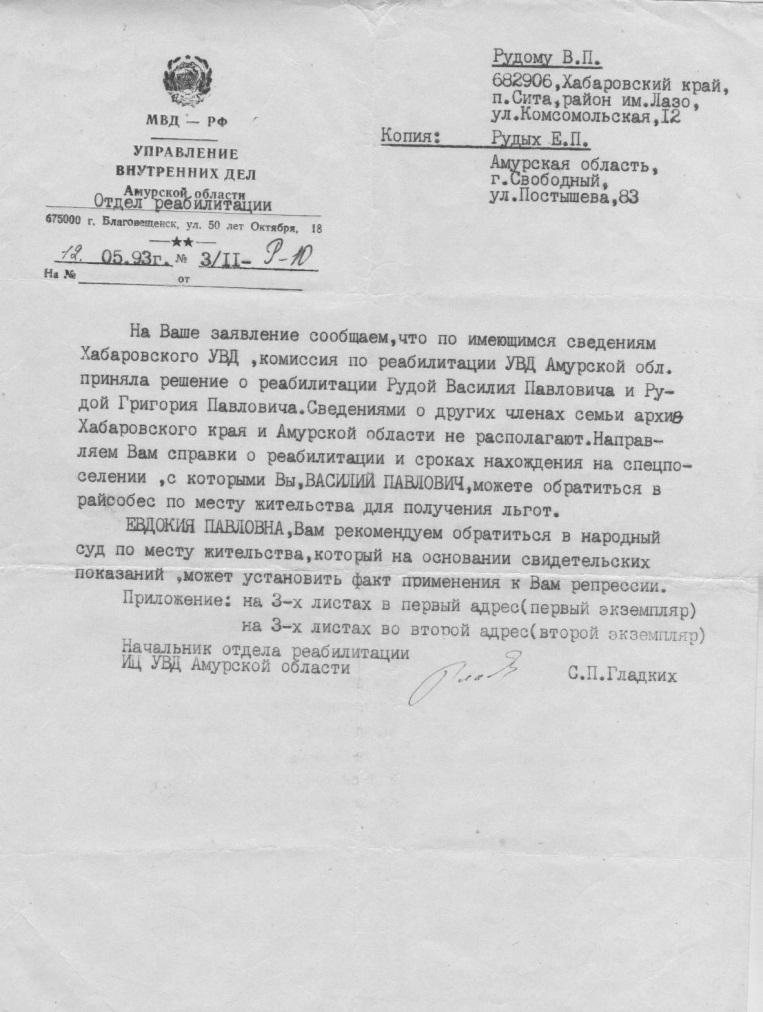

Приложение 4.Заявление по вопросу реабилитации.

Приложение 5. Рудая (Руднева) Александра Ивановна.

Приложение 6.

Приложение 7.

Приложение 8 Рудой Василий Павлович.

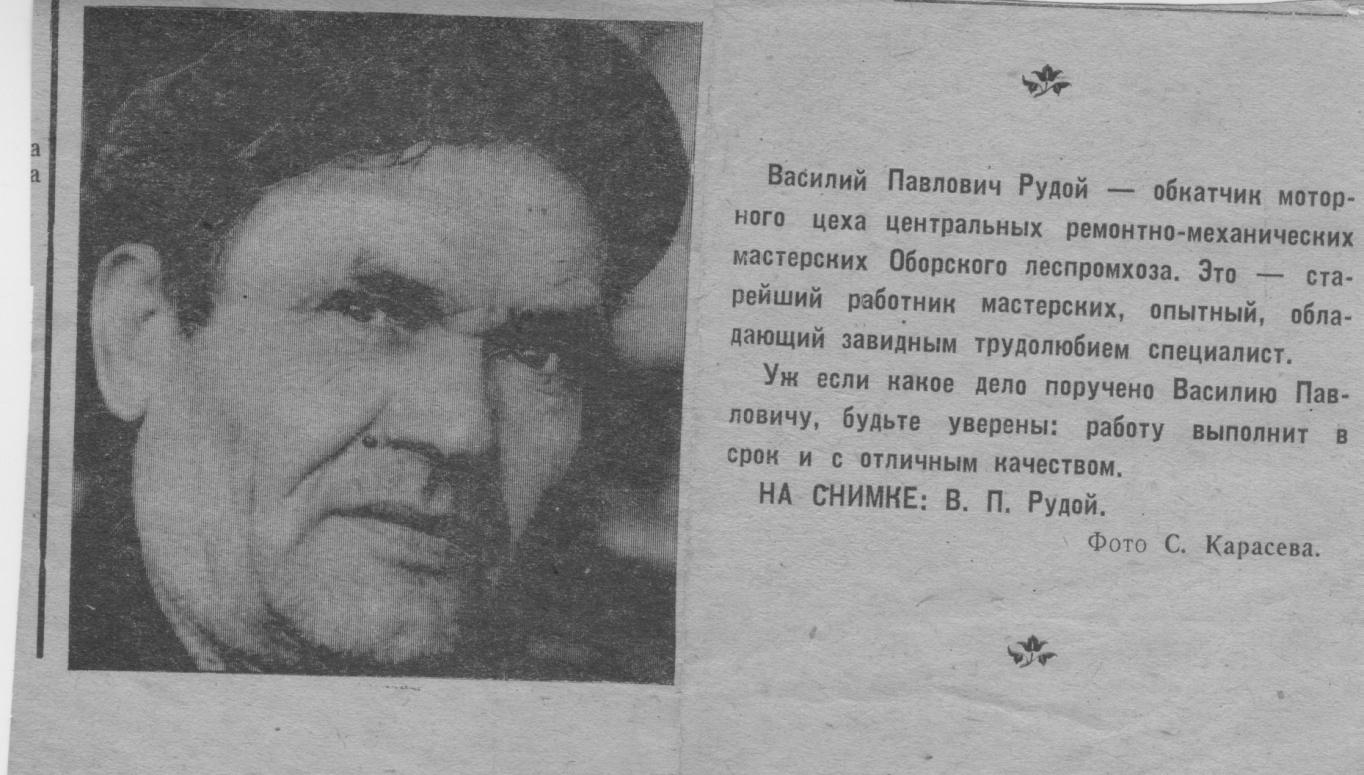

Приложение 9.

1�Архив семьи Рудого В.В. лист 1.

2�История освоения Дальнего Востока / Дальний Восток в 1906-1917 гг. стр. 2. http://www.allistoria.ru/allis-80-2.html

3� Архив семьи Рудого В.В. лист 2.

4� Общественно-политическая газета «Амурская правда». № 183 (26516). 4 октября 2008 г . Электронный архив.http://www.ampravda.ru

5�Историко-генеалогический словарь-справочник. http://www.defree.ru/publications/p01/p40.htm

6� «Это понять разумом нельзя». Общественно-политическая газета «Амурская правда». № 010937. 10 апреля 2008 г Электронный архив. http://www.ampravda.ru/

7� Там же.

8�Общественно-политическая газета Архив, 4 октября 2008 г . № 183 (26516). Электронный архив. http://www.ampravda.ru

9� Октябрьская революция и ее влияние на деревню Российского Дальнего Востока. Коллективизация и ее последствия. Проскурина Л.И. кандидат исторических наук. Стр. 28. Россия и АТР. 2008. № 3

10�4-е издание диска «Жертвы политического террора в СССР».

11� Там же.

12�Амурская область Книга памяти жертв политических репрессий » V том. http://amur-ivanovka.narod.ru/pobeda/represii/97.htm.

13�Амурская область Книга памяти жертв политических репрессий » V том. http://amur-ivanovka.narod.ru/pobeda/represii/97.htm.

14� Там же.

15�Заявление на реабилитацию Рудого В.В. Из семейного архива.

16�«Репрессивная политика советского руководства в 1930-1940 гг. и судьбы моих земляков». Музей боевой и трудовой славы «Истоки» поселка Сита. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа посёлка Сита муниципального района имени Лазо Хабаровского края.

17� История села Манома. http://www.nanrayon.ru/index.php/pagesela/verkhnyaya-manoma/istoriya-selavmanoma

18�Из интервью с Рудым В.В. Запись сделана 21. 06. 2012.

19� Из семейного архива Шаповаловых лист 3.

20�http://www.obd-memorial.ru//ЦАМО. Номер фонда источника информации 58. Номер описи источника информации А-83627. Номер дела источника информации .851

21�http://www.obd-memorial.ru// ЦАМО. Номер фонда источника информации 58. Номер описи источника информации 18001. Номер дела источника информации1258. Номер записи 56004898.