МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского»

(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»)

ПРИБРЕЖНЕНСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ (ФИЛИАЛ)

Вехи истории: вклад советских и российских ученых в изучение растениеводства

Преподаватель: Мищенко Н.А.

2018

Вехи истории: вклад советских и российских ученых в изучение растениеводства

Цель мероприятия:

формирование у обучающихся интереса к сельскому хозяйству, к науке и к выбранной профессии;

нравственное, гражданско-патриотическое воспитание и становление личности обучающихся

Оформление: презентация, сноповой материал, раздаточный материал,

выставка книг и журналов по теме инновации в сельском хозяйстве;

аудиоматериал

Видеоролик: Топ-10 технологий, которые изменят сельское хозяйство

Место и время проведения: читальный зал

Участники мероприятия: обучающиеся специальности 35.02.05 Агрономия

СЦЕНАРИЙ

«Творчество поэта, диалектика философа, искусство исследователя – вот материалы, из которых слагается великий учёный»

К.А. Тимирязев

Вступительное слово:

Растительный мир велик и многообразен. Без растений невозможна жизнь человека и животных. Но из всего растительного царства мы выделяем культурные растения, у которых человек путем длительного отбора и возделывания резко изменил первоначальную природу, повысил урожай и его качество и выращивает их на протяжении тысячелетий для своих нужд.

И сегодня мы поговорим о растениеводстве и ученых, которые вложили свой весомый вклад в дело науки и тенденциях ее развития в наши дни.

Ведущий 1.

Давайте вспомним, что такое растениеводство. Да - это наука о культурных растениях и методах их выращивания с целью получения высоких урожаев наилучшего качества.

Главной ее задачей является – разработка научных основ современного аграрного производства. Хотя корни данной отрасли уходят в глубину тысячелетий.

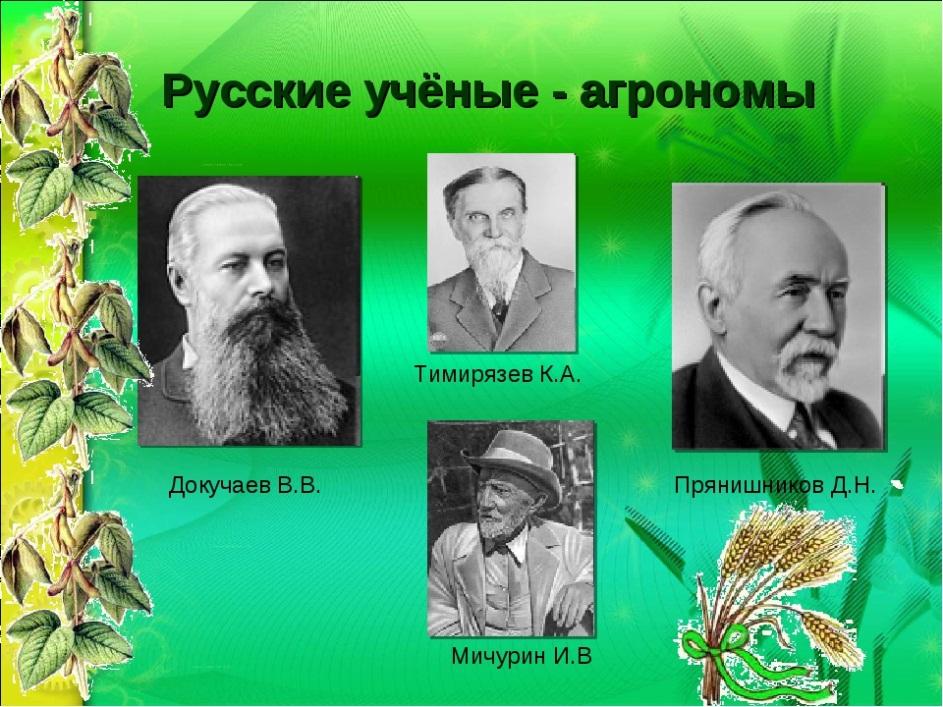

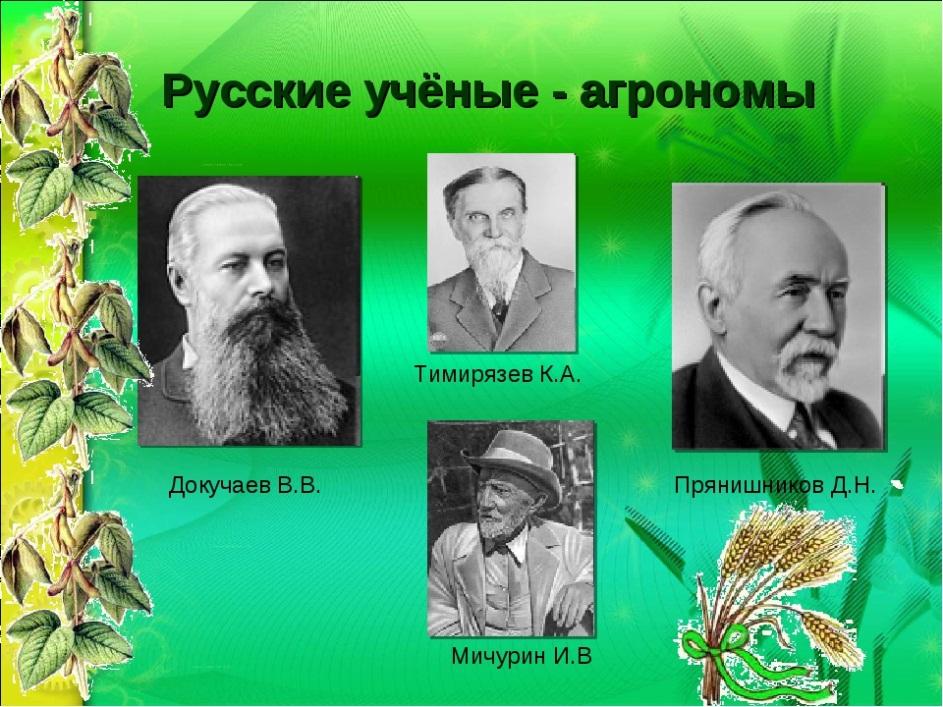

В развитии научного растениеводства большое значение имеют труды К.А. Тимирязева, И.А. Стебута, Д.Н. Прянишникова, Болотова, Докучаева, Н.И. Вавилова Т.С. Мальцева и других ученых нашей страны.

Ведущий 2.

Климент Аркадьевич Тимирязев (1843-1920 гг.) является классиком современной научной биологии и научного растениеводства, посвятил свою жизнь изучению одного из наиболее интересных явлений живой природы – фотосинтеза, оказал большое влияние и на развитие агрономии.

«…Когда-то, где-то на Землю упал луч солнца, но он упал не на бесплодную почву, он упал на зеленую былинку пшеничного ростка, или, лучше сказать, на хлорофилловое зерно. Ударяясь об него, он потух, перестал быть светом, но не исчез. В той или другой форме он вошел в состав хлеба, который послужил нам пищей. Он преобразился в наши мускулы, в наши нервы. Этот луч солнца согревает нас. Он приводит нас в движение. Быть может, в эту минуту он играет в нашем мозгу…»

Он впервые дал глубокое определение задач научного растениеводства и земледелия. К.А. Тимирязев писал, что ни в какой другой деятельности не требуется взвешивать столько разнообразных условий успеха, нигде не требуется таких многосторонних сведений, нигде увлечение односторонней точкой зрения не может привести к такой крупной неудаче, как в земледелии. Он автор многочисленных работ по отраслям агрономической науки. Его книга «Жизнь растения», непревзойденная по простоте и изяществу изложения, и по настоящее время сохраняет значение как настольная книга агронома. В работах «Борьба растений с засухой» и «Земледелие и физиология растений» К.А. Тимирязев показал значение физиологических исследований в разрешении практических вопросов растениеводства.

Ведущий 3.

Крупную роль в развитии русской агрономии сыграл Андрей Тимофеевич Болотов (1738-1833), разработавший учение об обработке почвы, удобрении, борьбе с сорняками, чередовании культур. А.Т. Болотов долгое время жил за границей и хорошо знал состояние сельского хозяйства Западной Европы. Будучи противником механического перенесения практики сельского хозяйства Западной Европы в Россию, А.Т. Болотов указывал на необходимость опытной проверки тех или иных агрономических рекомендаций.

Немаловажное значение в развитии агрономии принадлежит Ивану Александровичу Стебуту (1833-1923 гг.), автору двухтомного сочинения «Основы полевой культуры и меры ее улучшения». Его учебное руководство по растениеводству, выпущенное в 1982 году, относится к классическим произведениям русской агрономической науки и представляет ценность в наши дни. Он сделал большой вклад в разработку ряда вопросов сельского хозяйства, впервые объединил разрозненный материал по культуре многочисленных полевых растений. Его работы обогатили литературу по растениеводству.

Ведущий 4.

Выдающаяся роль в развитии советской агрономии и, в частности, агрохимии принадлежит Дмитрию Николаевичу Прянишникову (1865-1948). Его основные работы посвящены изучению вопросов питания растений и, в частности, одного из наиболее сложных и важных вопросов физиологии растений и биохимии – распада белковых веществ в растениях и дальнейшей судьбы продуктов распада. Результаты многолетних исследований об азотном питании растений Д.Н. Прянишниковым опубликованы в монографии «Азот в жизни растений и в земледелии СССР» (1945). Вопреки ранее существовавшим представлениям, ученый доказал полноценность аммиачных форм азотных удобрений, являющихся основными в ассортименте удобрений, выпускаемом нашей химической промышленностью. Большое внимание Прянишников уделял биологическому азоту, настойчиво указывая на необходимость широкого использования люпина на удобрение. Под руководством Прянишникова проведены многочисленные исследования по изучению эффективности различных форм фосфорных и калийных удобрений. Перу Д.Н. Прянишникова принадлежат замечательные учебники по растениеводству и агрохимии.

Ведущий 1.

Не возможно не сказать о Николае Иванович Вавилове (1887-1943), который внес неоценимый вклад в биологию, систематику и географию культурных растений. Из биологов трудно назвать другого, который владел бы таким огромным фактическим научным материалом, каким владел Н.И. Вавилов. Одаренный исключительной способностью к теоретическим обобщениям, он создал теории, прочно вошедшие в сокровищницу мировой науки.

Собранная им мировая коллекция растительных ресурсов и организация географических посевов растений оказали огромное влияние на повышение урожайности сельскохозяйственных культур в нашей стране. Многие образцы коллекции растений, собранной Всесоюзным институтом растениеводства имени Н.И. Вавилова, явились исходными формами ряда высокоурожайных сортов.

Н. И. Вавилова называли «охотником за растениями», и он, действительно, охотился за ними страстно, всю жизнь, отыскивая места скопления наибольшего разнообразия и богатства растительных форм. Но охотился он не наугад, а по определенному плану, составленному в соответствии с его теориями центров происхождения культурных растений и географической закономерности их распределения. Николай Иванович был неутомимым путешественником. Он исколесил четыре континента и не был только в Австралии, которая почти ничего не дала земледелию.

Он разработал научные основы селекции: проблему исходного материала, теорию интродукции растений и ботанико-географические основы селекции, методы селекции на засухоустойчивость, на иммунитет к грибным заболеваниям. Он показал значение отдаленной межвидовой и межродовой гибридизации. Его труды по селекции не утратили своего научного и практического значения до настоящего времени.

Н.И. Вавилов опубликовал более 300 научных исследований. Его научные труды хорошо известны и популярны среди широкого круга работников сельского хозяйства. Однако далеко не все знают, какую гигантскую работу он проделал, чтобы прийти к своим простым, ясным научным обобщениям и стройным теориям. Далеко не всем известно, сколько обширных по масштабам и глубоких по замыслу исследований выполнено Н. И. Вавиловым, чтобы поднять завесы многих тайн природы и вскрыть новые объективные закономерности развития органического мира.

Ведущий 2.

Василию Васильевичу Докучаеву (1846-1903 гг.) принадлежит выдающаяся заслуга в создании современного генетического почвоведения. В отличие от западноевропейских ученых, Докучаев рассматривал почву не как продукт механического разрушения горных пород, а как особое естественноисторическое природное тело. Почвообразовательный процесс он рассматривал как результат сложного взаимодействия целого ряда природных факторов: материнской породы, климата, растительных и животных организмов, рельефа местности, возраста страны. «Только после того, как наука овладеет почвой как естественно – историческим телом, будет расчищено и подготовлено поле для эксплуатации ее», – писал Докучаев. Классификация, почв разработанная Докучаевым (чернозем, подзол, солончак, солонец), признана во многих странах мира, в том числе в США и Англии. Особенно велика заслуга В.В. Докучаева в изучении засухи в степных районах страны и в разработке мероприятий по ее преодолению. В классическом произведении «Наши степи прежде и теперь» (1892). Докучаев дал яркую картину постепенного и нарастающего во времени высыхания наших степей. К причинам высыхания степей Докучаев относил: низкую агротехнику, распашку земель, потерю почвой структуры, хищническую эксплуатацию земли, истребление лесов, а к важнейшим мероприятиям по устранению засухи: сужение русел рек, устройство платин, искусственных водоемов и полезащитных лесных полос, регулирование оврагов и балок, насаждение лесов.

Труд земледельца

Труд земледельца — древний труд,

И без него земля — лишь прах.

Не зря кормильцами зовут

Крестьян на многих языках.

Хоть скромен он, но был воспет

Не раз в былые времена.

Труд земледельца… Сколько лет

О нем скучала целина!

Пусть не всегда он плодовит —

В природе очень много бед:

То град, то холод норовит

Порой свести его на нет.

Все ж он у нас могучим стал,

Ему и слава и почет.

Где серебром ковыль сверкал,

Там хлеба золото течет.

Источник счастья и наград,

Тобой сама земля горда,

Труд земледельца — старший брат

Индустриального труда.

Ведущий 3.

Мудрость хлебороба состоит не только в том, чтобы регулярно брать с поля плановый урожай, но и в том, чтобы каждый раз можно было объяснить самому себе и окружающим своим деяние, то есть дать полный отчет о том почему поступил именно так, а не иначе.

Всю свою жизнь Терентий Семенович Мальцев (1895 - 1994 гг.) шел к своей заветной цели жить - всегда с хлебом сделать так, чтобы каждый день человек радовался хлебу, ел его досыта. Селекционер и новатор сельского хозяйства СССР. Дважды Герой Социалистического Труда. Почётный академик ВАСХНИЛ и это далеко не все заслуги выдающегося человека.

Результат его усилия вырос в целую систему земледелия. Многие считают, что он в этой области не первооткрыватель. Безотвальная технология была известна и до него. Это действительно так. Заслуга Терентия Семеновича в том, что все знания известные людям в этой области он проверил на практике и дополнил применительно к местным зауральским условиям. Резкие перепады температуры, ранняя весенняя засуха, короткий срок ротации заставил Терентия Семёновича многие годы искать свой путь в земледелии результатом которого явилось признание ученого - практика. Всю свою жизнь Терентий Семёнович посвятил земле. Он считал главным для земледельца - изучение и применение методов и способов восстановления и повышения почвенного плодородия. Всем нам и сегодня следует учиться у Т.С. Мальцева многому. Терентий Семёнович является реформатором. Его земледельческое реформаторство строил ось на понимании законов природы, развития растений и состояния почвы, а не на надуманных предложениях.

Ведущий 4.

Все эти ученые внесли огромный вклад в развитие растениеводства, как науки, в развитие агрономии в целом, тем самым создав твердый фундамент, на котором основываются все современные технологии.

В наше время, опираясь на богатое научное наследие, сельское хозяйство продолжает развиваться путем внедрения инновационных технологий.

Мировое сельское хозяйство движется в направлении усиления наукоемкости производимой продукции. Это особенно наглядно на примере экономически развитых стран. Именно это позволяет им поддерживать баланс внутреннего рынка продовольствия по спросу и предложению, легко проникать на ведущие мировые рынки, вытеснять и разорять национальных товаропроизводителей. Поэтому РФ ставит и последовательно решает задачу инновационного развития АПК.

Качественное совершенствование производства осуществляется в форме инноваций, В результате инновационной деятельности появляются новые продукты, технологии и формы организации и управления производством. Из-за использования устаревших техники и технологий с-х предприятия несут убытки, поэтому они вынуждены сокращать издержки производства путем инноваций.

Основными направлениями инновационной деятельности в с-х являются: энерго- и ресурсосберегающие технологии производства, хранения и переработки с-х продукции; инновации, способствующие заполнению внутреннего рынка дешевыми и качественными продуктами питания; нововведения, позволяющие повысить продуктивность, эффективность, ремонтопригодность техники и оборудования, продлить срок их службы, повысить производительность; подготовка высококвалифицированных кадров для АПК с учетом построения инновационной модели экономики; меры, позволяющие улучшить экологическую обстановку.

Одним из важнейших направлений совершенствования производства в растениеводстве является оптимизация текущих затрат, то есть снижение себестоимости продукции. И здесь первоочередное значение приобретают высокоэффективные ресурсосберегающие технологии.

Заключение

Это мероприятие хотелось бы закончить словами великого ученого Терентия Семеновича Мальцева «Любимое дело – это счастье в жизни, ее главное содержание. А служить земле, умножению богатств хлебного поля – одно из самых благородных и прекрасных дел»