СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты

только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Сжатое изложение

Просмотр содержимого документа

«Сжатое изложение»

Тема: Сжатое изложение

Цель обучающая: подготовить учащихся к написанию сжатого изложения.

Задачи: 1) подготовить учащихся к осмыслению содержания исходного текста, понимания основной мысли; научить видеть структуру текста.

2) научить школьников писать сжатое изложение, используя основные приемы сжатия текста.

Цель воспитательная: воспитание чувства патриотизма, любви к «своей, малой» Родине.

Ход урока.

1. Вступительное слово учителя. Сообщение цели урока.

У: Сегодня на уроке мы с вами подготовимся к написанию сжатого изложения по отрывку из очерка К.Г.Паустовского «Страна за Онегой». Прежде чем обратиться к тексту, давайте вспомним, какое изложение называется сжатым?

(Сжатое изложение – это воспроизведение текста, при котором исключаются второстепенные детали, но сохраняется основная мысль и основное содержание текста.)

У: Верно, при написании сжатого изложения, действительно, убирается второстепенная информация, а остается только главная. Значит, при анализе текста нам необходимо выделить главную информацию и второстепенные детали, которые мы сможем сократить. Необходимо помнить, что при написании изложения допускается замена лица, от которого ведется повествование.

2. Подготовительная работа к восприятию текста.

У: Перед вами отрывок из очерка К.Г.Паустовского «Страна за Онегой». Давайте вспомним, что же такое очерк?

(Очерк – это литературное произведение, где описываются какие-либо жизненные события.)

У: Действительно, К.Г.Паустовский рассказывает о своем путешествии по северным местам, о встречах с разными людьми.

3. Выразительное чтение текста учителем (упражнение № 52).

У: Сейчас я вам прочитаю текст, а вы попытайтесь определить основную мысль и смысловые части в тексте.

Чтение текста.

Как-то ранним летом я приехал в одну из заонежских деревень к сказительнице Захаровой. Цвела черемуха, и было холодно. Летние холода на севере всегда совпадают с этим цветением.

В деревне мне показали срубленную из толстой сосны высокую избу Захаровой с резьбой на оконных наличниках. Во дворе румяная старуха катала вальком белье. Это и была Захарова. Она увидела меня, отложила валек и вытерла потное лицо. На вальке были вырезаны цветы, травы, колосья, какие-то птицы.

Захарова не сразу согласилась петь. «Я пою, – сказала она, – когда Родина во мне затоскует». Я не понял. «Ну, как тебе это растолковать, желанный, – огорчилась Захарова. – Вот иной раз к вечеру выйдешь на озеро. Лежит оно перед глазами, как серебряный плат. Лист на осине – и тот трепещет. И так-то сладко станет на сердце, затоскует Родина во мне, и я запою».

Я догадался. Сказительница называла тоской по Родине то чувство, которое мы, горожане, называем любовью. Очевидно, это означает, что чувство родной страны доходит до такой остроты, что требует немедленного выражения.

4. Беседа по содержанию текста.

У: Скажите, пожалуйста, какова же основная мысль текста?

(Автор рассказывает об одной сказительнице, с которой познакомился в одной из деревень, и с помощью ее образа говорит нам о необходимости любви к Родине.)

У: Верно. Запишите основную мысль в тетрадь.

У: Скажите, а кому предназначен этот текст?

(Нам – читателям.)

У: какова авторская задача в тексте?

(Помочь читателям вспомнить о своей Родине и задуматься о том, что необходимо любить то место, где ты родился.)

У: Как вы думаете, какой тип текста (речи) выбирает автор?

(Повествование и описание.)

У: А все ли слова в тексте вам знакомы? Кто такая сказительница?

(Рассказчица народных сказок, исполнительница былин.)

У: Что такое оконный наличник?

(Наличник – это накладная планка на оконном проеме,)

У: А что же такое валёк (катала вальком белье)?

(Валёк – длинный, плоский, слегка выгнутый брусок с рукояткой для катания белья на скалке, для выбивания белья при стирке.)

У: Что означает слово плат?

(Плат – это платок.)

У: Скажите, а как вы понимаете выражение: «Родина во мне затоскует»?

(Это когда человек вспоминает о своей Родине, думает о чем-то хорошем и ему хочется свои чувства как-то выразить.)

У: А правильно ли построена фраза с точки зрения русского языка?

(Нет.)

У: А как будет правильно?

(Я затоскую по Родине.)

У: Почему же автор использует выражение: «Родина во мне затоскует»?

(Потому что во фразе писателя Родина – это что-то внутри человека, а в первой фразе Родина существует отдельно.)

У: А в каком значении употреблены слова: тоска, затоскую в данном тексте?

(Любовь, любить.)

У: А как бы вы озаглавили данный текст?

(Любовь к Родине, тоска по Родине.)

5. Работа по сжатию текста.

Текст изложения

Человек совершил проступок или даже преступление. Или просто не оправдал надежд, которые на него возлагали. Ищут объяснений. Ищет их и он сам. Чаще не столько объяснения, сколько оправдания. Окружающие и он сам винят семью, школу, коллектив, обстоятельства.

Не следует забывать, какую роль в своей собственной судьбе играет сам человек, забывать о важной, а может быть важнейшей, части воспитания – самовоспитании. Ведь из всех обстоятельств, формирующих человека, важнейшее – сознательное отношение к собственной жизни, к собственным мыслям и планам, и прежде всего – к собственным действиям.

Самовоспитание начинается с самооценки. Если человек начинает находить в каждом деле непреодолимые препятствия, теряет уверенность в себе, значит, у него формируется заниженная самооценка. Не менее опасна и завышенная самооценка, когда человек считает себя всегда и во всем правым и не прислушивается к мнению других. Только умение адекватно оценивать свои возможности позволяет правильно сформулировать жизненные цели и добиваться их.

(По С.Л. Львову)

Образец сжатого изложения

Человек совершил проступок или даже преступление. Или просто не оправдал надежд. Все ищут объяснений. Вернее, оправдания. Винят семью, коллектив, обстоятельства.

Не следует забывать о важнейшей части воспитания – самовоспитании. Ведь из всех обстоятельств, формирующих человека, важнейшее – сознательное отношение к собственной жизни, своим планам и действиям.

Самовоспитание начинается с самооценки. Если человек начинает находить в каждом деле препятствия, теряет уверенность в себе, значит, у него формируется заниженная самооценка. Не менее опасна и завышенная самооценка. Только умение адекватно себя оценивать позволяет правильно сформулировать жизненные цели и добиваться их.

Тема: Текст как речевое произведение

Цели урока:

Образовательные:

углубить теоретические знания о тексте;

о законах и правилах построения его как крупной синтаксической единице речи;

познакомить учащихся с основными признаками текста;

повторить наиболее известные способы связи предложений в тексте;

формировать умения и навыки правильно строить текст.

Развивающие:

развитие умения логически излагать свои мысли, используя литературный язык; развитие умения аргументировать, доказывать;

развитие умения слушания и распределение внимания во время слушания;

развитие умения применять полученные знания;

развитие умения выделять главное, сравнивать, обобщать.

Воспитательные:

развивать интерес к художественной литературе;

формировать правильную культуру речи.

Методы ведения урока: Беседа, анализ, исследование, работа в группах.

Образовательная технология: Коллективно-распределительная деятельность в рамках личностно-ориентированного подхода в обучении.

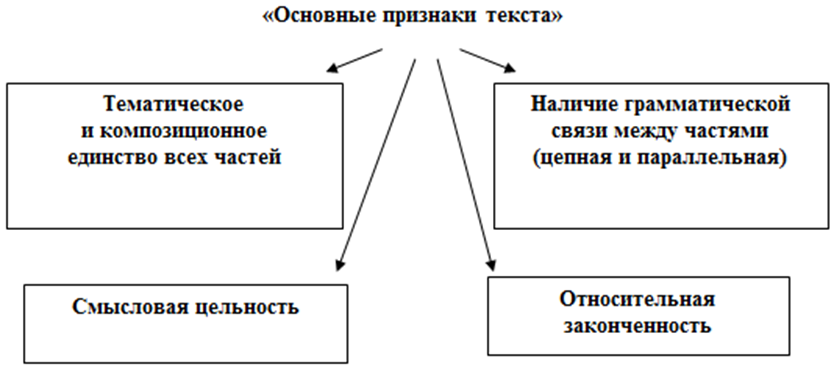

Оборудование урока (средства обучения): Опорная таблица «Основные признаки текста»; раздаточные листы с заданиями для работы в группах;

Ход урока

I. Оргмомент

Сегодня у нас очень важный урок, актуальный, ведь скоро вам предстоит сдавать экзамен. И самая главная задача на данном этапе обучения, конечно, - хорошо подготовиться к сдаче ОГЭ.

Какие умения, на ваш взгляд, помогут это сделать? (учащиеся формулируют цели урока).

Конечно, это и умение написать сжатое изложение, и сочинение в жанре рассуждения, и орфографическая и пунктуационная грамотность.

II. Словарная работа «Угадай слово» Проверка домашнего задания.

На экране записаны толкования смысловых значений слов, по которым учащиеся должны угадать лингвистические термины,

Текст: несколько предложений или абзацев, связанных в целое темой и основной мыслью.

Тема: круг жизненных явлений, отобранный и освещенный автором в художественном произведений с определенных идейно-политических позиций (это то, что автор изображает).

Идея: проблема, поставленная автором в тексте и освещенная им на определенном жизненном материале. (Как он оценивает изображаемое?Что хочет сказать автор нарисованными им картинами жизни в произведении?)

Композиция: построение произведения (текста), расположение его составных частей, порядок изложения событий...

(Комментарий: такое начало урока позволяет учителю быстро включить внимание учеников, активизировать их деятельность и логически перейти к теоретическому материалу темы урока в целом).

Итак, Ключевыми на уроке будут следующие понятия: (слайд ___)

Текст

Смысловая целостность

Композиционная целостность

Связность текста

- Ваше домашнее задание к уроку – повторить эти ключевые понятия, а так же основные орфограммы и пунктограммы. Проверка домашнего задания будет осуществляться на уроке по мере выполнения заданий.

III. Сообщение темы урока и задач, которые необходимо решить в течение его

Каждому человеку необходимо понимать прочитанное, воспринимать информацию различного характера, самому создавать тексты, адекватно отражающие его мысли. При этом следует грамотно выбрать речевой жанр и соответствующие ему языковые средства. Нам приходится ежедневно понимать и порождать различные виды текстов, поскольку именно в них фиксируются итоги человеческого познания, достижения науки, культуры.

Требование создать текст-рассуждение на итоговой аттестации в 9 классе выдвинула сама жизнь. Стремление быть признанным в обществе, оцененным им , могут быть реализованы лишь через речевую деятельность и зависят от умения и навыков развития коммуникативных умений выпускников. Именно поэтому в содержание КИМ включается проверка практических умений- создание собственного высказывания как важное умение, постоянно используемое в жизни.

Но все эти умения будут востребованы и в ходе дальнейшей учебной деятельности выпускников, а также при сдаче ЕГЭ. Именно поэтому критерии оценивания этого вида работы максимально приближенны к критериям оценивания задания С1 ЕГЭ.

На первый взгляд, текст – это очень сложная структура, в которой невозможно разобраться. Но если аккуратно препарировать её, то станет намного понятнее не только как анализировать текст, но и как составлять свои собственные.

III. Работа с опорной таблицей « Основные признаки текста»

Основные признаки текста

Давайте начнем с работы над научной статьей и попробуем более подробно разобраться в основных признаках текста.

Итак:

Членимость– это один из главных признаков текста. То есть любой текст мы можем расчленить на предложения, на более мелкую единицу.

Несмотря на своючленимость, текст целостен.

Целостность проявляется и на уровне композиции. У любого текста есть введение, основная часть и заключение.

Введение в текст погружает нас в тему. Введение должно вызывать интерес, желание прочитать текст дальше. Именно во введении задаётся общий тон текста, обозначается не только тема, но и его проблема.

Основная часть на то и основная, поскольку составляет главный массив текста. Здесь автор излагает материал, свою точку зрения, выражает оценку рассказываемому, выдвигает тезисы и доказывает их, в общем, реализует в полной мере то, зачем он написал этот текст.

В заключении обычно подводится итог, со всей определенностью формулируются выводы, суммируется сказанное, намечаются новые задачи и проблемы, требующие разрешения, содержатся призывы к аудитории и т.п.

Способы смысловой (логической) связи предложений в тексте

Одним из признаков текста является связность. Связь в тексте бывает смысловой и грамматической.

Учёные сравнивают нашу речь с движением конькобежца. Чтобы двигаться, конькобежец одной ногой отталкивается, другой скользит вперёд. В тексте мы отталкиваемся от того, что уже было сказано, — повторяем какую-то часть предыдущего предложения (это «данное»). Затем делаем шаг вперёд — добавляем новую информацию, нужную для развития мысли. Основная функция «данного» — связывать между собой предложения, «нового» — развивать мысль в тексте. На «новое» ставится логическое ударение.

Наиболее распространённая модель связи предложений в тексте называется последовательной, или цепной. Новое в первом предложении становится данным во втором, новое во втором — данным в третьем и т. д. Следующее предложение начинается с того, чем заканчивается предыдущее.

Например: Кто благоразумен, / тот воздержан (новое). Кто воздержан (данное), / тот стоек (новое). Кто стоек (данное), / тот невозмутим. Кто невозмутим, / тот беспечален. Кто беспечален, / тот счастлив. Следовательно, кто благоразумен, тот счастлив (Сенека).

Параллельная связь состоит в том, что данное есть в первом предложении. Все последующие предложения содержат новое, потому что они конкретизируют, развивают мысль, выраженную в первом предложении. При параллельной связи предложения не сцепляются, а сопоставляются или противопоставляются.

Например:

Берегите друг друга, (данное)

Добротой согревайте, (новое)

Берегите друг друга,

Обижать не давайте, (новое)

Берегите друг друга.

Суету позабудьте (новое)

И в минуту досуга

Рядом с другом побудьте, (новое)

Берегите друг друга

Без притворства и лести, (новое)

Берегите друг друга:

Ненадолго мы вместе! (новое)

(О. Высоцкая)

Параллельная связь обеспечивает точность высказывания, поэтому её используют в научном стиле. Кроме того, предложения придают тексту торжественность, пафосность. Однако повтор слов при такой связи может вносить в текст монотонность.

Чаще всего параллельную связь используют в поэтической речи, так как повтор слов носит эмоциональный, экспрессивный характер.

Смешанный тип связи основывается на параллельном и последовательном соединении частей. Связь в таком случае осуществляется за счёт общего задания: раскрыть главную мысль, а также за счёт той картины действительности, которую рисуют предложения все вместе.

Например: Пришедшая ночь была светла и спокойна. Реку заволокло белое молоко тумана, а поле и деревни виднелись далеко-далеко. Дергач замолк, опять стало совсем тихо. Иногда в каком-нибудь хлеву звучал колокол жующей жвачку коровы да чей-нибудь сонный петух-недотёпатрепыхал крыльями и гоготал спросонья, не зная о том, время или не время петь (В. Белов).

Чаще всего смешанный тип связи используется в пейзажных описаниях в художественном стиле.

IV. Работа с текстами в группах (коллективное выполнение задания с последующим комментарием одного представителя группы)

Текст №1 (первая группа) – распечатка.

Осень... Как тоскливо! Она навевает мне грустные мысли... сидишь дома, а на улице дождь и слякоть.

Именно осень Л.С.Пушкин писал свои произведения: «Унылая пора! Очей очарованье!..» (Работа взята из сочинения - миниатюры ученика.)

Задание:

1. Прочитайте выразительно текст.

2. Определите, какие признаки текста «потеряны» в нем. (Приходим к выводу, что нет в написанном ни композиционного единства частей: оно не обеспечено грамматической связью, потому нет и смысловой цельности, и относительной законченности.Существует лишь тематическое единство.)

3. Как исправить? (Коллективная работа.)

Текст №2 (вторая группа) – распечатка.

1. Он изобразил себя во весь рост, с палкой в правой руке.

2. В 1826 году Пушкин нарисовал свой автопортрет на странице рукописи романа «Евгений Онегин».

3. У этой палки ручка в виде буквы «Т», она очень похожа на ту железную трость, о которой повествуется в рассказах местных крестьян.

4. Он был очень точен в своих изображениях.

5. Нужно заметить, что Пушкин рисовал обычно лишь то, что ему нравилось и что ему хотелось поведать не только самому себе, но и людям.

Задание:

1. Прочитайте выразительно текст.

2. Определите, какие признаки текста нарушены?

3. В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст?

4. Попробуйте объединить в связный текст эти разрозненные предложения (коллективная работа).

Текст №3 (третья группа)

1. Её так звали: Сашина (или Танина) береза.

2. Отныне человек и дерево как бы опекали друг друга, храня тайну взаимности.

3. Кое-где на русском Северо-Западе в честь рождения ребенка, особенно первенца, отец или дед сажали дерево: липу, рябину, чаще

березу.

4. Эта береза росла вместе с тем, в честь кого была принесена из лесу и посажена на родимом подворье.

5. Если в палисаде у дома места не было, сажали где-нибудь у бани или в огороде.

Задание:

1. Прочитайте выразительно текст.

2. Исправьте недочеты в построении текста и запишите в тетрадях.

(Комментарий: при составлении текста следует учитывать в первую очередь логику развития мысли, последовательность описываемых событий. Кроме того, важно видеть и те языковые «скрепы», которые связывают последующее предложение с предыдущим. Между ними существует смысловая связь. Могут быть связанными не только предложения, стоящие рядом, но и отделенные друг от друга одним или несколькими предложениями.)

VI. Знакомство с правилами составления текста

«Собирая» текст из предложений, следует руководствоваться следующими правилами:

1. В качестве начального выбрать такое предложение, которое, во-первых, логически содержало бы первую посылку, из которой вытекали бы следующие высказывания. Во - вторых, в этом предложении не должно содержаться местоимений, местоименных наречий, которые указывали бы на предметы и признаки, названные в других предложениях, а также сочинительных союзов, свидетельствующих о присоединении данного предложения к «левому контексту». С точки зрения содержания и структуры первое предложение текста должно быть максимально независимым.

2. Следующие предложения должны присоединяться к первому с учетом логики развития мысли и тех средств связи, которые в них присутствуют, прежде всего - логических средств.

3. Последнее предложение текста должно логически завершать фрагмент и не оставлять ощущения недосказанности (данные правила должны быть учтены и при создании собственного текста).

СОСТАВЛЕНИЕ ТЕКСТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА РЕЧИ

ОПИСАНИЕ

1)вопрос какой предмет?

перечисление постоянных и однородных

признаков;

2)композиция:

-общее впечатление от предмета;

-признаки предмета;

-оценка предмета;

3)связь предложений:

Параллельная

ПОВЕСТВОВАНИЕ

1)вопрос что произошло? что делает пред-

мет?

описание действий,происходящих после-

довательно;

2)композиция:

-начало действия;

-развитие действия;

-кульминация;

-развязка действия;

3)связь предложений:

цепная

РАССУЖДЕНИЕ

1)вопрос почему? зачем?

объяснение фактов,событий с указанием

причинно-следственных связей;

2)композиция:

-тезис;

-доказательства;

-вывод;

3)связь предложений:

цепная

VII. Работа с текстом: комплексный анализ.

1. Повторение теоретических сведений

А) – Докажите, что данный отрывок является текстом. (Текст – это сочетание предложений, связанных по смыслу и грамматически.Основные средства грамматической связи предложений в тексте – порядок предложений; порядок слов в предложениях; интонация.)

( Текст – это несколько предложений или абзацев, связанных в целое темой и основной мыслью. Предложения между собой соединены по смыслу и грамматически. Основные признаки текста: тематическое и композиционное единство всех его частей; наличие грамматической связи между частями; смысловая цельность, относительная законченность.) (ответы учащихся с опорой на схему)

Б) Определите тему текста (Тема текста – это то, о чём ( или о ком ) в нём говорится) (о воспитании человечности-добрых чувств)

– Как вы понимаете смысл слова «человечность»?

- Где можно найти лексическое значение слова?

- Какие толковые словари вы знаете? (Даля, Ожегова, Ушакова).

-Если обратимся к словарю Ожегова, то прочитаем:

Доброта - Отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать добро другим

- Подберите и запишите синонимы к слову «доброта». (чуткость, доброта, отзывчивость, сердечность)

- Автор, рассуждая о человечности, приводит целый ряд слов- синонимов -ассоциаций. Составьте свой словарик ключевых понятий из текста, которые ассоциируются со словом «человечность» и запишите его. (доброта, доблесть, теплота сердца, душевная красота, добрые чувства, ласка, эмоциональная культура, чуткость, отзывчивость, истина).(слайд 4)

- Чтобы быть человечным, что автор считает необходимым сделать? (пройти школу воспитания добрых чувств). Об этом говорили и великие люди.

«Превозмогать себя и возвращаться к должному в себе — вот что такое истинная человечность. Быть человечным или не быть — это зависит только от нас самих» (Конфуций)

« Доброта – язык, который могут слышать глухие и видеть слепые».

Марк Твен.

Подлинная доброта рождается только в сердце,пережившем заботы о судьбе другого человека.

В)- Итак, перед нами рассуждение о необходимости воспитания человечности, доброты. Выделите в тексте три микротемы, которые раскрывают идейное содержание текста, запишите их. Вы можете сформулировать их своими словами или записать цитатами из текста.

1.Без доброты нет подлинной теплоты сердца, невозможна душевная красота

2.Добрые чувства должны уходить своими корнями в детство.

3. Подлинная доброта рождается только в сердце, пережившем заботы о судьбе другого человека.) (запись в технологическую карту) (слайд 5)

- Почему публицист связывает свое рассуждение с современной молодежью? (Не всякий человек может разглядеть в себе черты человечности, другие даже стесняются своей доброты).

Г)- В чём красота доброты? Найдите в тексте предложение, раскрывающее авторскую идею, и запишите его номер (13).

(Подлинная доброта рождается только в сердце, пережившем заботы о судьбе другого человека)

Д). - К какому стилю речи относится текст? (проверка записей в тех.карте). Устно аргументируйте свой ответ.

(Публицистический, во-первых, автор говорит о прекрасной человеческой черте доброте, т.е, поднимает важную для нас проблему.

Во-вторых, в тексте ярко выражена авторская позиция. Автор на ярких примерах убеждает нас в том, что доброта раскрывается в умении чувствовать другого человека и сопереживать ему)

В-третьих, в тексте используется особая эмоционально-психологическая лексика (познание, чувствование, отзывчивость и др.). Это тоже характерно для публицистического стиля).

- Какова сфера употребления публицистического стиля? (Это общественно-экономические, политические, культурные отношения; используется в газетах, журналах.Задача речи: информирование, передача общественно значимой информации с одновременным воздействием на читателя, убеждением его в чём-то, внушением ему определённых идей, взглядов, побуждением его к определённым поступкам, действиям).

- Какие стилевые черты публицистического стиля вы можете назвать? ((логичность, образность, эмоциональность, оценочность, призывность, страстность, общедоступность).

е). - Какой тип речи представлен в этом тексте? (рассуждение)- проверка

VIII. Подведение итогов урока

5. Итог урока (рефлексия). (Слайд 9)

Перед вами лист самооценки. Заполните соответствующие графы, исходя из результатов работы по технологической карте. Ставьте знак «+», где вы точно знаете ответ на вопрос, знак «- «- там, где у вас возникли проблемы (этот материал нужно еще раз проработать). Оцените свою деятельность отметкой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

Итак, возвращаясь к поставленным целям, делаем вывод по уроку.

- Мы учились выполнять комплексный анализ текста, благодаря чему развивали свои языковые способности и навыки.

- Мы совершенствовали и развивали свои умения, знания, учились применять их на практике.

Продолжили подготовку к итоговой аттестации в новой форме.

Каждая группа составляет устный рассказ по теме урока, опираясь на записанные на доске (раздаточных листах) вопросы:

Что такое текст?

Каковы основные признаки его?

Каким по объёму может быть текст? (Один абзац, статья, книга.)

Как связываются между собой предложения в тексте?

Одинаковы ли смысловые отношения между предложениями в тексте?

Каковы же эти различия?

IX. Домашнее задание

6. Домашнее задание: (разноуровневое, на выбор учащегося) (слайд 10)

- Исходя из результатов работы и самооценки, вы выбираете себе тип домашнего задания.

1.Сложный уровень: написать сочинение-рассуждение на тему «Я добрый человек?» В качестве аргументов вы можете привести примеры проявления этого качества в реальных жизненных ситуациях. Не забывайте о смысловой цельности, речевой связности и последовательности изложения. Объем сочинения по регламенту не менее 50 слов.(слайд Памятка «Как писать сочинение-рассуждение»).

2. Средний: выполнить тест

3. Простой: написать сжатое изложение по аудиозаписи.

Завершая урок, хочу прочитать вам стихотворение малоизвестного поэта Алексея Нескородова, которое перекликается с содержанием текста, по которому мы работали.

Красиво жить не запретишь,

И с Божьей помощью, быть может,

Ты где-то, в чем-то победишь,

Я знаю, Бог тебе поможет!

Поможет Он тебе любить,

Быть добрым, честным и бесстрашным,

Добро на всей земле дарить

И жить в гармонии в мире нашем!

- Помните эти строки, и пусть в ваших сердцах, наряду с мужеством, храбростью, находчивостью, живет ценное человеческое качество – доброта, без которой невозможна душевная красота.

Урок на тему «Функционально-смысловые типы речи».

Цели: определение роли предлога в предложении как служебной части речи; различать смысловые оттенки значений предлогов.

Задачи:

- Систематизировать знания о функционально-смысловых типах речи.

- Развитие логического мышления, анализ различных типов речи.

-Воспитание патриотизма и уважения к родной культуре и языку.

Тип урока: комбинированный.

Оборудование: учебник, раздаточный материал.

Методы обучения: словесный, наглядный, частично-поисковый.

Ход урока

Организационный момент.

Приветствие, оформление записи числа в тетрадях.

2.Слово учителя.

В русском языке, исходя из наличия содержательных и композиционных признаков текста, выделяют следующие типы речи: повествование, описание, рассуждение.

Текст объединяет несколько предложений, связанных темой и основной мыслью. Тема — это то, о чем говорится в тексте. Это предмет речи. В тексте всегда присутствует главная мысль, которую выразил автор, что он хотел объяснить или в чем стремился убедить читателя. Для понимания смысла любого текста важно выяснить тип речи, который определяет способы формирования и развертывания главной мысли.

Типы речи — это функциональные разновидности текстов: повествование, описание, рассуждение.

Повествование

В повествовании рассказывается о событиях, которые развиваются последовательно, от начала до конца, то есть в течение какого-то отрезка времени. Окружающий мир представлен в динамике, в развитии, в постоянном изменении.

Повествование как тип речи — это сообщение о действиях предмета в определенной последовательности. Этот тип речи, в отличие от описания, динамичен, в нем постоянно меняются временные планы. Основной вопрос, который задается в повествовании: что произошло? Например:

Весна в этом году была поздней, зато дружной. В три дня снег, которого навалило очень уж много, превратился в ревущие потоки. Спустившись по многочисленным оврагам с гор, они устремились вниз, и река, умолкнувшая на всю зиму, закованная в двухметровую толщу несокрушимого, казалось бы, льда, в одну ночь вскрылась, пробудилась от спячки. Громовые раскаты лопающихся ледяных громадин прокатились над рекой. Освобожденная от оков, она двинулась навстречу потокам, соединилась с ними, затопляя все, что было выше её уровня: поляны, огороды и ближние избы. Луга превратились в моря. Там плавали не только дикие утки, но и перелетные лебеди (М. Алексеев).

Композиция повествования : завязка (начало действия); развитие действия; кульминация (самый острый, интересный момент); развязка (конец действия)

Повествование создают следующие языковые средства: преобладают глаголы и глагольные формы; глаголы в форме прошедшего времени совершенного вида; простые и составные глагольные сказуемые; обстоятельства времени. Например:

Тщательно и старательно шёл Бим по лугу челноком, разыскивая разбросанный сыр, и вдруг в запахи трав, цветов, земли, реки ворвалась струя воздуха, необычная и волнующая: пахло какой-то птицей, вовсе не похожей на тех, что знал Бим. Пахло чем-то неизвестным, что будоражило кровь. Бим остановился и оглянулся на Ивана Ивановича. Потом, тихо переступая лапами, стал приближаться к неведомому, уже не глядя на Ивана Ивановича. Шажки становились все реже, он как бы выбирал точку для каждой лапы, чтобы не зашуршать. Наконец запах оказался таким сильным, что дальше идти уже невозможно. И Бим замер на месте, будто окаменел. Это была статуя собаки, будто созданная искусным скульптором. Вот она, первая стойка! Первое пробуждение охотничьей страсти до полного забвения себя (Г. Троепольский).

Описание

С помощью описания подробно рассматривается предмет речи (человек, животное, объект действительности), указываются как существенные, так и несущественные признаки и качества. Окружающий мир в описании чаще изображается статично, без динамики во времени. В тексте, содержащем описание, дается ответ на основной вопрос: каков предмет? каков человек? Например:

На вид моему знакомому было пятьдесят. Это был плотный, среднего роста мужчина, одетый в вышитую косоворотку и брюки навыпуск. На ногах у него мягкие валяные туфли, обшитые по краям зеленой бархо́ткой, а на голове глубокий, закрывавший козырьком глаза картуз. Небольшие глаза почти без бровей поглядывали с хитрецой (Н. Минх).

Основная цель описания — это характеристика предмета. Рассказчик дает не только подробное описание объекта, но и его характеристику, оценку, воссоздает определенную картину, что делает речь образной и яркой. В описании раскрываются, перечисляются характерные признаки предмета речи вне временных границ.

Описание как тип речи — это сообщение об одновременных признаках предмета. Разновидности текста с описанием: описание внешности человека (портрет); описание состояния человека; описание характера человека; описание окружающей среды (природы); описание места (города, села, местности); описание предмета и пр.

Композиция описания : общее впечатление от предмета речи; признаки предмета речи; авторская оценка описываемого.

В описании автор использует следующие языковые средства: преобладают имена существительные и прилагательные; глаголы в форме настоящего времени несовершенного вида; составные именные сказуемые; обстоятельства места. Например:

Какой дом удивительный! Комнаты большие, столы-стулья тоже большие, деревянные и как будто в кружевах — в дереве узоры вырезаны. Лампы странные, печи как в деревне, только нарядные полоски на них из разноцветных плиток. На стенах висят фотографии и картины. А на второй этаж ведет лесенка, да не простая, а закрученная, как кудрявая прядь (Г.Ветрова )

Рассуждение

Рассуждение — тип речи, в котором исследуются предметы или явления, раскрываются их внутренние признаки. Рассуждением может стать словесное изложение, разъяснение и подтверждение какой-то мысли. Рассуждая, говорящий объясняет что-то, доказывает или опровергает с помощью аргументов свою точку зрения на предмет или явление действительности. В рассуждении задается основной вопрос: почему предмет такой? Почему так поступают, а не иначе? Почему мы утверждаем это? Рассуждение как тип речи направлено на выяснение причин и следствий обсуждаемых явлений, событий, поступков людей. При рассуждении говорящий приходит к новому суждению. Рассуждение — это объяснение каких-либо фактов, событий с указанием причинно-следственных связей. Например:

Без знаний, без широкого кругозора нельзя сделать и шага вперед. Красивый человек в нашем понимании — это человек гармонически развитый. Так, по пути утверждения гармонии шли Леонардо да Винчи, Лев Толстой. Необозримо широк был круг их интересов, глубока связь с жизнью, неукротимо стремление познать неизведанное. Леонардо да Винчи боролся за свободу и был пионером в разных областях знаний. Великий художник, создавший совершенные произведения искусства, проникал в тайны астрономии и ботаники, писал басни. Лев Толстой хорошо знал церковнославянский, латинский, украинский, английский, французский, немецкий, греческий, итальянский языки. И этот же человек мастерски клал печь и косил не хуже косаря! Наши знания имеют свойство накапливаться постепенно. Даже самые поверхностные знания можно углубить — просто не надо лениться. То, что не посеяно, не созреет. Расширяйте свой кругозор, боритесь за глубину знаний, воспитывайте в себе высшую человечность! Живите так, чтобы каждый день казался вам новым! Красива жизнь с расправленными крыльями. (С. Т. Коненков)

Композиция рассуждения: тезис (основная мысль); аргументы (доказательства или опровержение); вывод.

Особенности в использовании языковых средств: преобладает абстрактная лексика; имеются вводные слова; используются обстоятельства цели, причины, следствия, уступки; сложноподчиненные предложения с придаточными причины, цели, следствия, уступки. Например:

Всякое искусство есть диалог между художником и публикой. Об этом хорошо знают актеры на сцене, ибо у них это проявляется нагляднее и резче. Грубее всего, но зато и точнее всего можно сравнить всякое искусство с игрой в теннис, где хорошая, красивая игра зависит от обеих сторон, ибо если игрок будет делать хорошие посылки мяча, но в ответ не будет получать обратных подач, то никакой игры вообще не получится (В. Солоухин).

3.Оформление записей учащихся в тетради.

4.Этап закрепления материала.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ТИП РЕЧИ (ПАМЯТКА)

Функция речи (описание – описать; повествование – рассказать; рассуждение – доказать).

Смысловая основа типа речи (одновременность явлений, признаков - в описании; последовательность явлений, действий – в повествовании; причинно-следственная связь – в рассуждении).

Характер сообщения (перечисление одновременных, постоянных признаков, явлений – в описании; сообщение об изменяющихся, сменяющих друг друга действий – в повествовании; сообщение в виде вывода, доказательства – в рассуждении).

Характерные черты типа речи:

статичность – в описании;

динамизм – в повествовании;

наличие положения, которое нуждается в доказательстве.

Языковые признаки:

глаголы в одной форме времени, определения - в описании;

глаголы разных форм времени, наклонений - в повествовании;

вводные слова, союзы, безличные глаголы - в рассуждении.

Описание – ЧТО ТАКОЕ?

Повествование – ЧТО ПРОИСХОДИТ?

Рассуждение – ТЕЗИС-ОБОСНОВАНИЕ-ВЫВОД

Создайте собственные тексты:

--повествование о чём-либо (вашем увлечении, событии в вашей жизни и т.д.)

--описание (предмета, знакомого, интерьера комнаты );

-- рассуждение (как лучше готовиться к выступлению, почему я выбрал какой –то вид спорта, за что можно уважать людей и т.д )

5.Домашнее задание: прочитайте в учебнике тему «Типы речи» (Русский язык:учебник для сред.проф.образования/Антонова Е.С.,Воителева Т.М.-М.:Академия,2014, стр.26-29); сделайте опорный конспект; выполните упражнение № 4.

.

Тема: Способы информационной переработки текста.

Цель: познакомить учащихся с методами и способами свертывания информации, видами переработки текста и приемами сжатия информации.

Тип урока: комбинированное: повторение изученного, знакомство с новым материалом, практическое освоение новых знаний, первичное закрепление материала.

Задачи:

совершенствование навыков извлечения информации из различных источников, использования основных приемов информационной переработки устного и письменного текста;

развитие культуры учебно-научного общения, навыков, необходимых для обучения в вузе и в будущей профессиональной деятельности; совершенствование умений анализировать, сравнивать, делать выводы;

формирование самостоятельно мыслящей личности.

Ожидаемые результаты:

учащиеся знают способы переработки текста и приемы сжатия информации, указывают на различия между планом, тезисами и планом; используют на практике основные приемы информационной переработки устного и письменного текста

Оборудование:

раздаточный материал, ЭД

Ход урока

Орг. момент. Приветствие учащихся. Создание эмоционально- психологического настроя.

Раздача оценочных листов.

Орфоэпическая разминка.

Аэропорты, жалюзи, красивее, звонишь, свекла, гнала, бухгалтеров, шарфы, хвоя, тезисы, ракушка, завсегдатай, включим, сверлит, квартал, алфавит, новорожденный, диспансер, каталог, реферат.

- Расставьте ударение.

ВЗАИМОПРОВЕРКА с записью баллов в Оценочный лист.

- Что изучает орфоэпия?

III.Организация восприятия. Выход на новую тему.

- Чем интересно слово ТЕЗИСЫ?

- Назовите слова, которые относятся к способам информационной переработки текста.

- На прошлом уроке мы изучали тему «Русский язык помогает мне изучать другие науки». С какими видами работы с информацией мы работаем на разных предметах?

IV. Актуализация знаний. Изучение темы.

1. Объявление темы.

- Какова цель информационной переработки текстов?

- Назовите способы информационной переработки текстов.

Вспоминают виды переработки текста, определяют их необходимость в повседневной жизни ученика.

Называют основные методы, которые положены в основу свертывания информации, дают определения.

2. Вывешивание названия способов. (см. Приложение)

3. Организация осмысления

Заполнение таблицы. (см. Приложение)

Проверка на ЭД.

САМОПРОВЕРКА. Выставление баллов в оценочный лист.

- С какими видами переработки текста вы чаще всего работаете?

4. Работа по повторению. Распечатка. (см. Приложение).

Текст Д.С. Лихачева.

Выполнение заданий.

ПРОВЕРКА (по доске).

Выставление баллов.

V.Закрепление.

- Сегодня мы будем работать, в основном, над планом, тезисами, аннотацией и д.з. у некоторых будет связано с конспектом.

1. . Работа с аннотациями на роман Л.Н. Толстого «Война и мир».

Сравнение аннотаций.

2. Работа с текстом на распечатке. «Есть ли у книги будущее?»

1) Чтение.

2) Составление сложного плана.

3) Выделение тезисов.

4) Работа по заданиям (см. Приложение).

VI. Рефлексия. Подведение итогов.

- О чем бы я мог рассказать после этого урока?

- На какие вопросы мог бы ответить?

VII. Д.З. (на выбор)

Составить конспект параграфа по любому предмету.

Написать сочинение на тему «Есть ли у книги будущее?»

Написать аннотацию к книге.

Приложение.

V. (1) _______________________________________ - книга на все времена. Кажется, что она существовала всегда, настолько знакомым кажется текст, едва мы открываем первые страницы романа, настолько памятны многие его эпизоды: охота и святки, первый бал Наташи Ростовой, лунная ночь в Отрадном, князь Андрей в сражении при Аустерлице... Сцены "мирной", семейной жизни сменяются картинами, имеющими значение для хода всей мировой истории, но для Толстого они равноценны, связаны в едином потоке времени. Каждый эпизод важен не только для развития сюжета, но и как одно из бесчисленных проявлений жизни, которая насыщена в каждом своем моменте и которую учит любить Толстой.

Хорошо известный классический роман-эпопея Льва Толстого рассказывает о сложном, бурном периоде в истории России и всей Европы — эпохе завоевательных походов императора Наполеона в Восточную Европу и Россию, с 1805 по 1812 год. Автор подробно рассказывает о Войне — о ходе боевых действий от Аустерлица до Бородино и Березины; и о Мире — показана жизнь в России в это же время, причем пером писателя охвачены все слои общества — дворянские семьи, крестьяне, горожане, солдаты и даже императоры.

В этом большом, многоплановом романе действуют десятки и сотни персонажей — и в их числе реальные исторические лица, при помощи которых Толстой старается изобразить жизнь в ту эпоху во всем ее многообразии. Часто автор отступает от основных событий романа и излагает свое мнение и взгляды по множеству вопросов — он говорит об исторической науке, о социологии и психологии, морали и нравственности, свободе и необходимости.

V.(2)/ (1)Есть ли у книги будущее? (2)Как бы нелеп ни был этот вопрос, он существует и, более того, вот уже многие годы волнует умы людей. (3)Скептики и сомневающиеся были всегда. (4)И ворчуны тоже. (5)Время от времени мы слышим сетования на то, что книг написано великое множество и что прочитать их невозможно. (6) Поэтому читать перестанут совсем.

(7)«Одна из болезней нашего века – многочисленность книг...», – об этом говорил ещё в семнадцатом веке какой-то ученый муж из Англии. (8)И совсем «хоронит» книгу автор статьи «Конец книги», опубликованной в одном из русских журналов в конце девятнадцатого века. (9)Воодушевлённый изобретением фонографа, он писал, что теперь «писатели будут обращаться к актёрам и певцам, которые будут передавать их произведение фонографу». (10)Будущего читателя он представлял себе в таком виде: «(11)Спокойно развалясь на подушках дивана, в удобных позах, не утомляя глаз, люди будут слушать интересные произведения, передаваемые фонографом... (12)Не сомневаюсь, что книги наконец будут забыты всеми жителями земного шара и печать останется только для торговли и частных надобностей. (13)Так или иначе, а песня книги спета».

(14)Заметим, что во времена подобных оракулов мир не знал ещё ни кино, ни радиоприёмников, ни телевизоров, ни магнитофонов.

(15)Двадцатый век породил своих скептиков и предсказателей гибели книги. (16)Конечно, современники электронного века» имеют для таких высказываний ещё больше оснований. (17)Великие изобретения нашего врёмени не могли не сказаться на роли книги в общей системе получения информации. (18)Но и утратив своё некогда монопольное положение, она по-прежнему остаётся могучей силой, сердцем и душой современной системы коммуникаций, ибо, как пишет учёный и писатель А. Азимов, «никогда не будет придумано что-либо подобное книге – способное дать вам как раз столько, сколько нужно, и никогда – слишком мало или слишком много, дать вам одному целую вселенную». (19) Как вы думаете, вытеснит ли книгу компьютер?

(19)Пророчество скорой гибели книги вызывает много разговоров, но его несостоятельность очевидна. (20)Так же, как изобретение фотоаппарата не «устранило» собой художника, а массовый выпуск дисков не уменьшил массы желающих попасть на концерты музыкантов, так и кино, телевидение, радио не могут заменить собой книгу. (21)Мало того, они сами не могут обойтись без её помощи (экранизации, радиоинсценировки, встречи с писателями). (22)Неужели кто-то считает, что техника – враг книги, а не её союзница и помощница?

(По Р. Палю)

Роберт Васильевич Паль – русский писатель, поэт и переводчик.

Задание: прочитав текст, составьте сложный план.

Выделите в тексте тезисы.

Как вы озаглавите текст?

Какова тема текста?

Назовите основную мысль текста.

Определите стиль и тип речи, приведите доказательства.

Актуальна ли проблема, поднятая автором текста? В каком предложении она выражена?

Как выражена авторская позиция? Какие средства использует автор, чтобы передать свои мысли? (Вопросительные предложения, цитирования)

Текст исчезает с экранов, у доски и в тетрадях проводится словарная диктовка с объяснением: будущее, написано, воодушевлённый, частные, оракулы, что-либо, по-прежнему.

Текст появляется на экране. Какое слово важно для понимания роли книги в жизни человека?(Будущее)

Почему слова «хоронит» и «электронный век» взяты в кавычки?

Определите лексическое значение слов: оракул (человек, все слова которого признаются непреложной истиной), диктофон (аппарат для звукозаписи речи), фонограф (прибор для механической звукозаписи и звуковоспроизведения), монопольный (исключительное пользование чем-либо).

Укажите вид связи предложений первого абзаца. (Цепная)

Укажите вид предпоследнего предложения первого абзаца. (сложноподчиненное) Какой тип подчинения представлен? (Однородное) Почему отсутствует запятая между придаточными частями? (Связаны союзом И).

Запишите первое предложение второго абзаца, подчеркните грамматические основы, укажите, чем выражены главные члены.

Выпишите из текста по одному примеру словосочетаний на все способы связей. (Пример: согласование – важным средством, управление – прочитать их, примыкание – были всегда.)

Какова роль НИ в последнем предложении второго абзаца? (Соединительный повторяющийся союз, который употребляется в отрицательных предложениях с усилительным значением)

Текст исчезает с экрана. Учитель диктует последний абзац текста. Затем текст вновь появляется, ученики проверяют написанное. В записанном отрывке найдите

А) предложение с вводным словом;

Б) предложение с деепричастным оборотом;

В) предложение с вводной конструкцией.

Найдите в тексте предложения с прямой речью и с частичным цитированием. В чем разница?

Какая проблема осталась за пределами текста? В каком предложении она выражена? (В последнем) Чем отличаются первое и последнее предложения текста?

Тема: Русский язык – язык художественной литературы

Ход урока.

Организационный момент

Актуализация знаний

Орфографический практикум на стр.14

- О каком функциональном стиле мы говорили на прошлом уроке?

- Назовите особенности этого стиля.

Мотивация. Целеполагание.

УПР.17

- Сравните тексты и определите, в чём их сходство и различие.

- К какой функциональной разновидности принадлежит каждый текст? Обоснуйте своё мнение.

- Обратите внимание на второй текст. Найдите в нём известные Вам тропы (эпитеты, метафоры, олицетворения, сравнения). Раздача опорных схем.

- Сегодня Мы будем работать с такими видами текстов. Запишите тему.

Тексты, относящиеся к художественному стилю, изобилуют различными художественно-выразительными средствами.

4. Работа по теме урока.

1) Перепишите второй текст, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки.

2) УПР. 19

- Перед Вами таблица, которая поможет подготовить сообщение о языке художественной литературы. Прочитайте параграф и заполните таблицу.

Сообщение нескольких учащихся с опорой на таблицу.

3) УПР. 20 (устно)

- С какой целью автор даёт такое описание избы?

- Какие изобразительно-выразительные средства языка при этом использует?

- Какие размышления вызывает у Вас этот фрагмент?

- Какой подтекст, по Вашему мнению, содержит данный фрагмент?

- К какой функциональной разновидности языка принадлежит текст? Обоснуйте своё мнение.

5. Закрепление изученного

Самостоятельная работа.

- Определите, какие средства художественной выразительности использованы в каждом фрагменте.

Опрятней модного паркета

Блистает речка, льдом одета.

Мальчишек радостный народ

Коньками звучно режет лед;

На красных лапках гусь тяжелый,

Задумав плыть по лону вод,

Ступает бережно на лед,

Скользит и падает; веселый

Мелькает, вьется первый снег,

Звездами падая на брег.

(А.С. Пушкин «Евгений Онегин»)

Дома в Москве уже всё было по-зимнему, топили печи, и по утрам, когда дети собирались в гимназию и пили чай, было темно, и няня ненадолго зажигала огонь. Уже начались морозы. Когда идет первый снег, в первый день езды на санях, приятно видеть белую землю, белые крыши, дышится мягко, славно, и в это время вспоминаются юные годы. У старых лип и берез, белых от инея, добродушное выражение, они ближе к сердцу, чем кипарисы и пальмы, и вблизи них уже не хочется думать о горах и море.

(А. Чехов «Дама с собачкой»)

Снег девственным пластом лежал на крышах, шапкой сидел на кронах каштанов, снег устилал плац ровно, и только несколько разбегающихся дорожек следов показывали, что истоптали его только что. (М. Булгаков «Белая гвардия»)

Поднялась метель. В воздухе забелело. Снег метался взад и вперед сетью и угрожал залепить глаза, рот и уши пешеходам. (Н. Гоголь «Вечера на хуторе….»)

6. Подведение итогов. Рефлексия

- О каком функциональном стиле речи сегодня говорили?

- Каковы особенности?

7. Д/з

Приложение

Определите, какие средства художественной выразительности использованы в каждом фрагменте.

Опрятней модного паркета

Блистает речка, льдом одета.

Мальчишек радостный народ

Коньками звучно режет лед;

На красных лапках гусь тяжелый,

Задумав плыть по лону вод,

Ступает бережно на лед,

Скользит и падает; веселый

Мелькает, вьется первый снег,

Звездами падая на брег.

(А.С. Пушкин «Евгений Онегин»)

Дома в Москве уже всё было по-зимнему, топили печи, и по утрам, когда дети собирались в гимназию и пили чай, было темно, и няня ненадолго зажигала огонь. Уже начались морозы. Когда идет первый снег, в первый день езды на санях, приятно видеть белую землю, белые крыши, дышится мягко, славно, и в это время вспоминаются юные годы. У старых лип и берез, белых от инея, добродушное выражение, они ближе к сердцу, чем кипарисы и пальмы, и вблизи них уже не хочется думать о горах и море.

(А. Чехов «Дама с собачкой»)

Снег девственным пластом лежал на крышах, шапкой сидел на кронах каштанов, снег устилал плац ровно, и только несколько разбегающихся дорожек следов показывали, что истоптали его только что. (М. Булгаков «Белая гвардия»)

Поднялась метель. В воздухе забелело. Снег метался взад и вперед сетью и угрожал залепить глаза, рот и уши пешеходам. (Н. Гоголь «Вечера на хуторе….»)

Определите, какие средства художественной выразительности использованы в каждом фрагменте.

Опрятней модного паркета

Блистает речка, льдом одета.

Мальчишек радостный народ

Коньками звучно режет лед;

На красных лапках гусь тяжелый,

Задумав плыть по лону вод,

Ступает бережно на лед,

Скользит и падает; веселый

Мелькает, вьется первый снег,

Звездами падая на брег.

(А.С. Пушкин «Евгений Онегин»)

Дома в Москве уже всё было по-зимнему, топили печи, и по утрам, когда дети собирались в гимназию и пили чай, было темно, и няня ненадолго зажигала огонь. Уже начались морозы. Когда идет первый снег, в первый день езды на санях, приятно видеть белую землю, белые крыши, дышится мягко, славно, и в это время вспоминаются юные годы. У старых лип и берез, белых от инея, добродушное выражение, они ближе к сердцу, чем кипарисы и пальмы, и вблизи них уже не хочется думать о горах и море.

(А. Чехов «Дама с собачкой»)

Снег девственным пластом лежал на крышах, шапкой сидел на кронах каштанов, снег устилал плац ровно, и только несколько разбегающихся дорожек следов показывали, что истоптали его только что. (М. Булгаков «Белая гвардия»)

Поднялась метель. В воздухе забелело. Снег метался взад и вперед сетью и угрожал залепить глаза, рот и уши пешеходам. (Н. Гоголь «Вечера на хуторе….»)

Тема: Научный стиль речи.

Цель:

Образовательная: научить отличать научный стиль от других функциональных стилей речи, находить элементы, указывающие на научный стиль, знать основные жанры.

Развивающая: способствовать развитию умения систематизировать учебный материал и использовать его на практике, самостоятельно делать выводы и аргументировать свои ответы.

Воспитательная: способствовать воспитанию ответственного отношения к учебе, аккуратности и внимательности.

Ход урока

I. Проверка домашнего задания.

1. Беседа по теме «Функциональные стили. Разговорный стиль речи»

- Как вы понимаете значение выражения “стили речи”?

- Какие стили речи вам известны?

- Какие признаки имеет любой функциональный стиль (сферу употребления;

основные функции; стилевые черты; языковые средства)

- Назвать характерные особенности разговорного стиля.

- Какие морфологические и синтаксические средства свойственны разговорному стилю?

2. Проверить составленные диалоги.

II. Объяснение новой темы

Отличительные признаки научного стиля. Записать в тетрадь.

Научный стиль речи характеризуется следующими признаками:

1) сфера использования: в научных статьях, учебниках, докладах;

2) задачи речи – точная передача и доказательное изложение научной информации.

3) основные черты: точность, логичность, отвлеченность, объективность изложения, неэмоциональность;

4) термины, общенаучные слова, общеупотребительные слова, простые распространенные и сложные предложения с союзами что, который, так как, если, предложения без подлежащего, сказуемое выражено существительным или прилагательным.

В зависимости от конкретных задач и сферы использования можно выделить такие подстили, как:

1) собственно научный – монография (научный труд, углубленно разрабатывающий одну тему, один круг вопросов), статья, доклад и др.;

2) научно-информативный – реферат (краткое изложение содержания научной работы), аннотация (краткая характеристика книги, статьи и т. п.), учебник, учебное пособие и др.;

3) научно-популярный – очерк, книга, лекция и др.

III.Закрепление

Лексические особенности научного стиля.

Наука выражает абстрактную мысль, поэтому язык её лишён конкретности. Слово в научной речи называет обычно не конкретный, индивидуально неповторимый предмет, а целый класс однородных предметов, явлений, то есть выражает не частное, не индивидуальное, а общее научное понятие. Поэтому в первую очередь отбираются слова с обобщенным и отвлечённым значением.

В художественной литературе слово не только понятие, но и художественный образ. Сопоставим слово дуб в научной и художественной речи.

Записать тексты в тетрадь.

1) Рост дуба продолжается очень долго, лет до 150—200 и больше.

Дуб развивает очень мощную крону. Летний дуб — порода довольно теплолюбивая.

Дуб растёт в довольно разнообразных почвенных условиях. Дуб обладает большой теплопроизводительной (полезной) особенностью. (М. Ткаченко.)

2) На краю дороги стоял дуб... Это был огромный, в два обхвата дуб, с обломанными, давно видно, суками и с обломанной кроной. С огромными своими неуклюже несимметрично растопыренными корявыми руками и пальцами, он старым, сердитым и презрительным уродом стоял между улыбающимися берёзами. (Л. Толстой.)

Комментарий. Как видим, в научных текстах речь идёт не о конкретном дереве, а о дубе вообще, о любом дубе. В художественном тексте перед нами индивидуальное, конкретное дерево со своими неповторимыми признаками. И это не просто дерево. Оно олицетворено писателем, волнует воображение, вызывает разнообразные ассоциации. Научная речь не только отбирает из языка слова с общим и отвлечённым значением, она изменяет значение общеупотребительных слов в соответствии со своими принципами.

Цель любого научного сообщения – изложение определённых научных сведений и их доказательство. Чувства и переживания автора выносятся за скобки, не участвуют в речи. Вряд ли возможны в современной научной статье фразы типа:

Я бился над решением этой проблемы пять лет; Я горд, что первым сумел решить эту сложную научную проблему.

Личные эмоции здесь недопустимы. Именно поэтому в научной речи используются только нейтральные средства и недопустимы экспрессивные.

Лексики научного стиля состоит из трёх пластов:

общеупотребительные слова; общенаучные слова; термины.

К общеупотребительной лексике относятся слова общего языка, которые наиболее часто встречаются в научных текстах. Например: Прибор работает как при высоких, так и при низких температурах. Здесь нет ни одного специального слова, между тем это научная речь. В любом научном тексте эти слова преобладают, составляют основу изложения.

Благодаря общеупотребительной лексике язык науки сохраняет связь с общеупотребительным языком и не превращается в язык мудрецов, понятный только посвященным, учёным.

В зависимости от состава читателей доля общеупотребительной лексики меняется: она уменьшается в работах, предназначенных для специалистов, и возрастает в сочинениях, обращённых к широкой аудитории.

Общенаучная лексика — второй значительный пласт лексики научной речи. При помощи научных слов описываются явления и процессы в разных областях науки и техники. Эти слова закреплены за определёнными понятиями, но не являются терминами: операция, вопрос, задача, явление, процесс, базироваться, поглощать, ускорять и другие.

Так, слово вопрос, как общенаучное, имеет значение «то или иное положение, обстоятельство как предмет изучения и суждения, задача, требующая решения, проблема». Оно используется в разных отраслях науки в таких контекстах: к вопросу о валентности, изучить вопрос, узловые вопросы, национальный вопрос, крестьянский вопрос, поднять вопрос, оставить вопрос открытым, вопрос требует незамедлительного решения.

Терминология — это ядро научного стиля. Термин — это слово или сочетание слов, обозначающее строго определённое научное, техническое, искусствоведческое или общественно-политическое понятие. Каждая наука и отрасль производства имеет свою систему терминов, которая называется терминологией.

Термин обладает строгим, чётко очерченным значением. Он называет все существенные признаки, показывает общность данного понятия с другими, а также специфичность данного понятия. На пример: Химия — наука о веществах, их составе, строении, свойствах и взаимных превращениях. Суть понятия раскрывается кратко, в одном предложении.

Особую группу в составе лексики научного стиля составляют номенклатурные знаки. Они резко отличаются от терминов. Если в основе терминов лежат общие понятия, то в основе номенклатурных знаков — единичные. К номенклатурным знакам относятся серийные марки машин, механизмов, станков, приборов, географические названия, названия электростанций, предприятий, учреждений, организаций, например: Москвич — 408, СМ— 8— передвижная дробильно-сортировочная установка.

Таким образом, структуру лексики научного стиля можно представить следующим образом. Ядро её составляет терминология. Далее близкий по функции и важный пласт — общенаучная лексика. И затем общеупотребительная лексика, в количественном отношении составляет не менее половины всех слов.

2) Записать в тетрадь термины (химические, физические, лингвистические)

Морфологические особенности научного стиля.

Главная особенность научной речи — преобладание имён (существительных и прилагательных). В некоторых науках (физика, химия, биология и др.), как показал статистический анализ, части речи распределяются следующим образом:

• Существительное — 39,9% • Причастие — 14,8% • Прилагательное — 12% • Местоимение — 5,5% • Деепричастие — 4,6% • Наречие — 2,9% • Числительное — 1,4% • Остальные части речи, в том числе глагол — 18,9%

Высокий процент существительных обусловлен предметным характером научного изложения. Наука прежде всего трактует и объясняет суть вещей, предметов и явлений, для чего нужны существительные — имена этих вещей. Роль же сводится к функции связи.

Сравнительно большое количество прилагательных объясняется задачами описания, характеристики, важными в научном стиле.

Использование существительных в научном стиле

Для научного стиля характерно использование отглагольных существительных:

• образованных бессуффиксным способом (нагрев — нагревать);

• образованных с помощью суффикса -к- (установка —установить);

• образованных с помощью суффиксов -ени-, -ни-.

Задания:

Образуйте от глаголов существительные бессуффиксным способом:

Учитывать (учёт), отбирать (отбор), прогревать (прогрев), набирать (набор).

Образуйте от глаголов существительные с помощью суффикса -к-:

Надстроить (надстройка), очистить (очистка), подобрать (подборка).

Образуйте от глаголов существительные с помощью суффиксов -ени-, -ни-:

Тормозить (торможение), регулировать (регулирование), владеть (владение), измерять (измерение), формировать (формирование), усиливать (усиление).

Использование глаголов и глагольных форм в научном стиле

Для научного стиля характерно использование глаголов 3-го лица (единственного и множественного числа) и кратких причастий. Например: намечены (намечают) результаты, использованы (используют) растворы.

Задания:

Составьте словосочетания, поставив глаголы в форму 3-го лица (ед. или мн. числа):

Установить (устанавливают) прибор, излучать (излучает, излучают) свет, фиксировать (фиксируют, фиксирует) положение.

Образуйте от данных глаголов краткие страдательные причастия прошедшего времени:

Привести (приведён), продолжать (продолжен), изучить (изучен), сконструировать (сконструирован).

Синтаксические особенности научного стиля.

Тексты научного стиля могут содержать не только языковую информацию, но и различные формулы, символы, таблицы, графики и т. п. В большей степени это распространяется на тексты естественных и прикладных наук: математики, химии, физики и др.

IV. Итоги урока

— Какие стили речи вы знаете?

— Назовите наиболее важные признаки каждого стиля.

— Что объединяет публицистический стиль с другими стилями речи?

— Какой стиль языка используется при написании постановлений, юридических документов, заявлений?

— Каково соотношение стиля художественной литературы с другими стилями речи?

— Назовите характерные особенности научного стиля.

— В чём его отличие от других стилей?

— Какие подстили вы знаете? В чём их особенности?

— Какие пласты слов составляют научную лексику? В чём их особенность?

— Раскройте понятие термина. Какие требования предъявляют к терминам?

— Какие лексические особенности научного стиля вам известны?

— Приведите примеры слов, относящихся к научному стилю.

V. Домашнее задание

На одну из тем подготовить сообщение. Примерный список тем:

• М. В. Ломоносов — филолог и поэт.

• Древние риторы (Протагор, Горгий, Сократ, Сократ, Платон).

• Особенности стиля писателя.

• Зарождение и формирование научного стиля в России.

• В. И. Даль — лексикограф.

• Наука о русском языке. Выдающиеся ученые-русисты.

• Роль А. С. Пушкина в преобразовании русского литературного языка.

Научный стиль речи

Главное достоинство научного языка – ясность (Д.С. Лихачёв)

Научный стиль речи характеризуется следующими признаками:

1) сфера использования (где?): в научных статьях, учебниках, докладах.

2) задачи речи (зачем?) – точная передача и доказательное изложение научной информации.

3) основные черты: точность, логичность, отвлеченность, объективность изложения, неэмоциональность.

4) основные языковые средства:

лексика: термины, общенаучные слова, общеупотребительные слова, абстрактная лексика (горение, протяженность, романтизм), слова в прямом значении.

морфология: преобладание имен существительных и прилагательных, предлогов и союзов (в течение, в результате, за счет, в связи, в отличие).

синтаксис: простые распространенные и сложноподчиненные предложения причины, следствия, предложения без подлежащего, предложения с причастными оборотами и вводными совами (во-первых, во-вторых, наконец, таким образом).

5) Жанры: статья, отзыв, рецензия, аннотация, реферат, конспект, диссертация, учебник, научный доклад, лекция.

Конспект – сжатое изложение содержания первичного текста, состоит из кратких предложений с основной смысловой нагрузкой. В конспекте желательно использовать сокращения.

Реферат – краткое изложение содержания первоисточника (первоисточников).

Рецензия на текст – письменный разбор первоисточника, в котором необходимо прокомментировать основные положения текста (сформулировать основную проблему текста и позицию автора, выразить собственное отношение к проблеме, аргументировать свою оценку), сделать выводы о значимости работы (проблемы).

Отзыв о тексте – общая характеристика работы без подробного анализа, выражение собственного мнения, практические рекомендации.

Аннотация – сжатая, краткая характеристика книги (статьи, сборника), её содержания и назначения. Композиция аннотации:

О чём говорится в книге (статье)

Из каких частей состоит работа?

Кому предназначена данная книга (статья)?

| Научный стиль 1) Рост дуба продолжается очень долго, лет до 150—200 и больше. Дуб развивает очень мощную крону. Летний дуб — порода довольно теплолюбивая. Дуб растёт в довольно разнообразных почвенных условиях. Дуб обладает большой теплопроизводительной (полезной) особенностью. (М. Ткаченко.)

| Художественный стиль 2) На краю дороги стоял дуб... Это был огромный, в два обхвата дуб, с обломанными, давно видно, суками и с обломанной кроной. С огромными своими неуклюже несимметрично растопыренными корявыми руками и пальцами, он старым, сердитым и презрительным уродом стоял между улыбающимися берёзами. (Л. Толстой.)

|

| В научном тексте речь идёт не о конкретном дереве, а о дубе вообще, о любом дубе. Используются слова с общим и отвлечённым значением.

| В художественном тексте перед нами конкретное дерево со своими неповторимыми признаками. Оно олицетворено писателем, волнует воображение, вызывает разнообразные ассоциации. |

Задание

Записать в тетрадь термины: химические, физические, лингвистические.

Записать в тетрадь 2 аннотации и проанализировать композицию.

Научный стиль речи.

Практические задания.

1. Лингвистическая разминка. Найдите лексические конструкции научного и разговорного стилей речи:

Ходил совсем ошалевший, светская хроника, хлопать ушами, предстоящие переговоры, праздничное настроение, вопросы экологии, пробуждающаяся природа, завершившийся эксперимент, серебристый иней, библиографический указатель, судебное разбирательство, растянулся на лавке, валютный коридор, лебедь белая, парламентские дебаты, по данным социологического опроса, защищать природу, шорох ресниц.

2. Сопоставьте слово дуб в научной и художественной речи. Запишите тексты в тетрадь.

1) Рост дуба продолжается очень долго, лет до 150—200 и больше.

Дуб развивает очень мощную крону. Летний дуб — порода довольно теплолюбивая.

Дуб растёт в довольно разнообразных почвенных условиях. Дуб обладает большой теплопроизводительной (полезной) особенностью. (М. Ткаченко.)

2) На краю дороги стоял дуб... Это был огромный, в два обхвата дуб, с обломанными, давно видно, суками и с обломанной кроной. С огромными своими неуклюже несимметрично растопыренными корявыми руками и пальцами, он старым, сердитым и презрительным уродом стоял между улыбающимися берёзами. (Л. Толстой.)

3. Образуйте от глаголов существительные

1) бессуффиксным способом, например, учитывать – учёт.

Отбирать, прогревать, набирать.

2) с помощью суффикса -к-, например, надстроить – надстройка.

Очистить, подобрать.

3) с помощью суффиксов -ени-, -ни-: тормозить – торможение.

Регулировать, владеть, измерять, формировать, усиливать.

Домашнее задание.

1) Запишите в тетрадь термины (химические, физические, лингвистические).

2) Подготовьте сообщение об одном из ученых-русистов:

1. М. В. Ломоносов 2. А.X. Востоков

3. B. И. Даль 4. А. А. Потебня

5. А. А. Шахматов 6. Д. Н. Ушаков

7. Л. В. Щерба 8. В. В. Виноградов

9. С. И. Ожегов 10. А. А. Реформатский 11. Л. Ю. Максимов

Тест. Вариант 1

Лексические особенности научного стиля речи

1 Главная задача научного стиля речи

А) непосредственное повседневное общение

Б) сообщение научных сведений, научное объяснение фактов

В) изображение и воздействие на читателя

2 Наиболее общие особенности лексики научного стиля речи

А) употребление слов в их прямом значении; широкое использование абстрактной лексики и терминов; отсутствие образных средств

Б) официально-деловая лексика; устойчивые, стандартизированные обороты речи

В) общественно-политическая лексика

3 Три пласта научного стиля

А) общеупотребительные, узкоспециальные, художественные средства

Б) общенаучные, общеупотребительные, просторечия

В) общенаучные, общеупотребительные, узкоспециальные

4 Термины относятся к

А) общеупотребительной лексике

Б) узкоспециальной лексике

В) общественно-политической лексике

5 Важнейшее качество термина

А) однозначность

Б) многозначность

6 Тепло, скорость, колёса – это

А) заимствованные термины

Б) исконно русские термины

___________________________________________________________________________

Тест. Вариант 2

Лексические особенности научного стиля речи

1 Выберите термины с интернациональными словообразовательными

Элементами

А) кардиоскоп, вибрация, сейсмология

Б) агрохимия, кнопка, дрель

В) суперобложка, биосфера, полифония

2 Выберите терминологические словосочетания

А) выйти на связь, цепная реакция, состояние невесомости

Б) зимний день, тёмная ночь, показать крупным планом

В) болевая точка, состояние невесомости, пойти на прогулку

3 Выберите термины, образованные с помощью приставки и суффикса

А) бароаппарат, видеотелефон, селенограф

Б) макрокосмос, стереофония, наладчик

В) монорельсовый, автобиографический, полифонический

4 Выберите общенаучные слова

А) центр, сила, пять

Б) энергия, деталь, скорость

В) величина, орфоэпия, персонаж

5 Слово или сочетание слов, обозначающее строго определённое научное, техническое, искусствоведческое или общественно-политическое понятие, называется

А) неологизмом

Б) архаизмом

В) термином

6 В каком значении употреблены слова в словосочетаниях: горячая обработка металла, холодное копчение, холодный циклон

А) общеупотребительно Б) узкоспециально

ОТВЕТЫ

Б

А

В

Б

А

Б

1.В

2.А

3.В

4.Б

5.В

6.Б

П-14

Тест "Типы и стили речи"

I. Определите, какие стилевые черты присущи публицистическому стилю речи:

1.Логичность, объективность, обобщенность, смысловая точность.

2.Эмоциональность, конкретность, простота речи.

3.Оценочность, образность, эмоциональность, призывность.

4.Образность, эмоциональность, конкретность.

5. Смысловая точность.

II. Какова цель сообщения текстов официально-делового стиля?

1. Создание картин и образов.

2. Непосредственное повседневное общение.

3. Убеждение, воздействие на слушателя.

4. Точная передача информации.

5. Передача научных сообщений.

III. Определите жанры художественного стиля речи:

1. Письмо, беседа, записка.

2. Диссертация, конспект, доклад.

3. Очерк, фельетон, репортаж.

4. Резолюция, заявление, докладная записка.

5. Поэма, драма, рассказ.

IV. Какие языковые средства характерны для разговорного стиля?

1. Итак, следовательно, во-первых, наоборот.

2. Толстенный, сестрица, лгунишка.

3. Акт милосердия, демократизация общества, народные избранники.

4. Довожу до вашего сведения, принять меры.

5. Шепот деревьев, сердце тоскует, хоровод звезд.

V. Каковы синтаксические особенности текстов научного стиля?

1. Риторические вопросы.

2. Неполные предложения.

3. Сложные предложения.

4. Обращения к читателям.

5. Диалог.

П-14

Тест "Типы и стили речи"

I. Определите, какие стилевые черты присущи публицистическому стилю речи:

1.Логичность, объективность, обобщенность, смысловая точность.

2.Эмоциональность, конкретность, простота речи.

3.Оценочность, образность, эмоциональность, призывность.

4.Образность, эмоциональность, конкретность.

5. Смысловая точность.

II. Какова цель сообщения текстов официально-делового стиля?

1. Создание картин и образов.

2. Непосредственное повседневное общение.

3. Убеждение, воздействие на слушателя.

4. Точная передача информации.

5. Передача научных сообщений.

III. Определите жанры художественного стиля речи:

1. Письмо, беседа, записка.

2. Диссертация, конспект, доклад.

3. Очерк, фельетон, репортаж.

4. Резолюция, заявление, докладная записка.

5. Поэма, драма, рассказ.

IV. Какие языковые средства характерны для разговорного стиля?

1. Итак, следовательно, во-первых, наоборот.

2. Толстенный, сестрица, лгунишка.

3. Акт милосердия, демократизация общества, народные избранники.

4. Довожу до вашего сведения, принять меры.

5. Шепот деревьев, сердце тоскует, хоровод звезд.

V. Каковы синтаксические особенности текстов научного стиля?

1. Риторические вопросы.

2. Неполные предложения.

3. Сложные предложения.

4. Обращения к читателям.

5. Диалог.

Тема : Основные жанры научного стиля. Структура реферата и речевые клише

Цель урока: научить правильно составлять и оформлять реферат.

Задачи урока:

обучающая: познакомить учащихся с рекомендациями по составлению реферата, этапами работы, структурой

развивающая: формировать навыки и умения реферирования, то есть краткой логичной записи прочитанного, развивать речь учащихся

воспитательная: умение применять полученные знания на практике.

Тип урока: урок развития речи.

Оборудование урока: учебник, тетради, ручки,

Ход урока.

I.Организационный момент.

II.Теоретическая часть урока.

1.Словарная работа. Определение понятия.

Запись в рабочих тетрадях даты, темы урока.

Реферат – (лат. referre – сообщать, докладывать). Краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания научного труда, литературы по теме. Доклад на определённую тему, включающий в себя обзор соответствующих источников информации.

Реферат – это самостоятельная научно-исследовательская работа, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на неё. Содержание реферата должно быть логичным; изложение материала носит проблемно-тематический характер.

Реферат – одна из форм устного экзамена.

2.

С чего начинать работу над рефератом? Как «увидеть» самую важную информацию, как экономно и рационально её записать? Эти и многие другие проблемы мы попытаемся решить вместе. Наша цель – овладение навыками реферирования, то есть краткой логичной записи прочитанного текста. Работа над рефератом – это создание «вторичного» текста.

Работа над рефератом предполагает следующие этапы.

Прежде всего, необходимо определить область знаний, к которой относится текст (статья), сформулировать главную мысль текста, цель автора. Затем следует проанализировать содержание каждого фрагмента (абзаца), выделяя относительно самостоятельные по смыслу, и на основании этих операций сделать краткую запись статьи. Так мы получим реферат.

3. Знакомство с одним из видов учебно-исследовательских работ – рефератом.

Этапы работы над рефератом:

формулирование темы, причём она должна быть не только актуальной, но и оригинальной, интересной по содержанию;

подбор и изучение основных источников по теме (как правило, при разработке реферата используется не менее 8-10 различных источников;

составление библиографии;

обработка и систематизация информации

разработка плана реферата;

написание реферата;

публичное выступление с результатами исследования.

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА РЕФЕРАТА

Титульный лист.

Оглавление (в нём последовательно излагаются названия пунктов реферата, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт).

Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются её значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся характеристика используемой литературы).

Основная часть (каждый раздел её, доказательно раскрывая отдельную проблему или одну из её сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части могут быть представлены таблицы, графики, схемы).

Заключение (подводятся итоги или даётся обобщённый вывод по теме реферата, предлагаются рекомендации)

Список литературы.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА

Объем реферата может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к работе не входят в ее объем.

Реферат должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.

Обязательно должны иметься ссылка на используемую литературу.

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографи- ческого аппарата.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕФЕРАТА

Актуальность темы исследования.

Соответствие содержания теме.

Глубина проработки материала.

Правильность и полнота использования источников.

Соответствие оформления реферата стандартам.

4.Запись образца оформления титульного листа.

Образец.

Название учебного заведения

Реферат

по (название учебного предмета)

Название темы реферата

Ф.И.О., выполнившего работу

_____________класс

Руководитель:

__________________________

Название города, села

Год.

Берегите чистоту русского языка, как святыню!

«Надо вдумываться в речь, в слова», — говорил Чехов. «Надо воспитывать в себе вкус к хорошему языку; как воспитывают вкус к гравюрам, хорошей музыке», — убеждал Алексей Максимович Горький молодое поколение советских писателей. «…Мы сохраним тебя русская речь, великое русское слово», - в нелегкие для России времена писала Анна Ахматова. Тургенев назвал русский язык «великим, могучим, правдивым и свободным».

С доисторических времён человек живёт в обществе. Во все времена это вызвало необходимость уметь одному человеку как-то сообщить другому свои мысли, желания, чувства. Так из потребности общения и возник язык.