| Этап урока | Содержание деятельности учителя | Содержание деятельности учащегося

(осуществляемые действия) | Формируемые способы деятельности учащегося |

| II. Актуализация знаний,

необходимых для изучения

и понимания нового материала. Проверка домашнего задания (учебник, упражнение 83). | Проверяет домашнее задание. Проводит беседу о проделанной работе. – Прочитайте составленные предложения. – Укажите падеж имен прилагательных, их окончания. | Отвечают на вопросы учителя. Рассказывают

о выполненной дома работе. Читают предложения. Указывают падеж имен

прилагательных, выделяют их окончания. В гол (П. п.) макушках деревьев гуляли жест- (П. п.) макушках деревьев гуляли жест-

к (И. п.) и колюч (И. п.) и колюч (И. п.) ветры. С елов (И. п.) ветры. С елов

(Р. п.) лап падали на землю снегов (И. п.) шапки. По лилов (И. п.) шапки. По лилов (Д. п.) шишкам прыгали синички и вертелись краснозоб (Д. п.) шишкам прыгали синички и вертелись краснозоб (И. п.) снегири. Иней осыпался с берез и серебрян (И. п.) снегири. Иней осыпался с берез и серебрян (Т. п.) искрами блестел на снегу. (Т. п.) искрами блестел на снегу. | Выдвигать гипотезу и обосновывать ее. Осуществлять актуализацию личного жизненного опыта. Слушать

в соответствии с целевой установкой. Принимать и сохранять учебную цель

и задачу. Дополнять, уточнять высказанные мнения

по существу

полученного

задания. Анализировать, находить общее и различия, делать

выводы |

| Минутка чистописания. | Проводит минутку чистописания. – Прочитайте и запишите поговорку и стихотво-рение. – Дайте характеристику звуку [ц]. – Запишите соединения с буквой «ц». – Прочитайте орфоэпически верно слова на букву «ц». | Выполняют чистописание. Цыплят по осени считают. Цыпленок в цирке выступал, Играл он на цимбалах, На мотоцикле разъезжал, И цифр он знал немало.  Це́нтнер, цепо́чка, ци́трусовые. Це́нтнер, цепо́чка, ци́трусовые. |

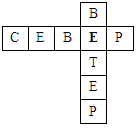

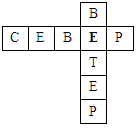

| Работа над словами с непроверяемым

написанием | Организует работу над словом с непроверяемым написанием. – Запишите словарное слово в индивидуальные словарики, используя прием ассоциаций. (См. РМ, Приложение 2.) | Записывают словарное слово в индивидуальный словарик.

|

| III. Сообщение темы

урока. Определение целей урока | Задает вопросы. Комментирует ответы, предлагает сформулировать цель урока. – Прочитайте тему урока. – Определите цели урока, используя опорные

слова. – Сегодня будем писать сочинение по репродукции картины Н. К. Рериха «Заморские гости» | Обсуждают тему урока. Отвечают на вопросы, формулируют цель урока. Под руководством

учителя определяют задачи урока. – Сегодня на уроке мы будем учиться анализировать картину, напишем сочинение по репродукции картины | Принимать и сохранять учебную цель

и задачу |

| IV. Подготовка к восприятию картины. Знакомство с биографией художника | Рассказывает о творчестве художника, показывает его портрет. – Наш урок мы посвящен необычному художнику. Николай Константинович Рерих (1874–1947) был и художником-археологом, и художником - литератором, и художником-философом. Слова, написанные Рерихом, будут эпиграфом к нашему уроку. Прочитайте их: «Из древних чудесных камней

сложите ступени грядущего». Николай Рерих родился в Петербурге 10 октября 1874 году в дворянской семье. Его отец – коренной петербуржец, юрист, Константин Федорович Рерих, мать – псковитянка, Мария Васильевна, урожденная Калашникова. В семье, кроме Николая, было еще трое детей – сестра Людмила и младшие братья Борис и Владимир. Ранние впечатления детства – дом на Васильевском острове, летние поездки в город Остров Псковской губернии и в загородное имение Извара под Петербургом, рассказы отца и деда о предках старинного скандинавского рода Рерихов, пейзажи Русского Севера – всё удивительным образом, словно в фокусе, собралось в душе и памяти будущего художника. Отец надеялся, что Николай, как старший сын, унаследует его профессию, станет юристом, но рано определившееся призвание привело Рериха после окончания гимназии в 1893 году в стены петербургской Академии художеств. По настоянию отца он, тем не менее, вынужден был одновременно поступить на юридический факультет университета. В академии Рерих стал посещать мастерскую А. И. Куинджи. Метод преподавания Куинджи отличался от системы прочих профессоров. Он стремился прежде всего развить в своих учениках чувство цвета. Не отказываясь от работы с натуры, он настаивал на том, чтобы картины писались по памяти. Художник должен был вынашивать образ будущего произведения, продумывать его композицию и цвет. Так когда-то творили византийские и древнерусские иконописцы, старые итальянские и нидерландские мастера, художники Востока. Именно так Рерих впоследствии писал свои картины, называя их «сочинениями». Он редко делал к ним подготовительные этюды и эскизы. Рерих изучал древнюю историю, участвовал

в археологических раскопках. В своих работах живописец стремился показать «несравненно самобытную былую природу», русское историческое прошлое | Слушают рассказ учителя, рассматривают портрет художника, задают вопросы о его творчестве. Заранее подготовленные учащиеся читают стихотворение Эдуарда Асадова «Россия начиналась не с меча!». Россия начиналась не с меча, Она с косы и плуга начиналась. Не потому, что кровь не горяча, А потому, что русского плеча Ни разу в жизни злоба не касалась… И в схватке с самой лютою войною Она и ад сумела превозмочь. Тому порукой – города-герои В огнях салюта в праздничную ночь! И вечно тем сильна моя страна, Что никого нигде не унижала. Ведь доброта сильнее, чем война, Как бескорыстье действеннее жала. Встает заря, светла и горяча. И будет так вовеки нерушимо. Россия начиналась не с меча, И потому она непобедима! | Осуществлять анализ

объектов |

| V. Анализ картины как произведения искусства. Работа по учебнику (упражнение 84). | Предлагает рассмотреть картину. Задает вопросы с целью помочь учащимся выполнить анализ картины как произведения искусства. – Прочитайте. Найдите в тексте имена прилагательные во множественном числе. – Выпишите словосочетания с именами прилагательными во множественном числе. Укажите их падеж, выделите окончания. | Отвечают на вопросы учителя. Рассматривают картину. Выделяют художественные средства. Определяют идею картины. Выписывают слово-сочетания с именами прилагательными во множественном числе. Указывают их падеж, выделяют окончания. Древн (И. п.) легенды, любим (И. п.) легенды, любим (Т. п.) (Т. п.)

темами, на замечательн (П. п.) полотнах, русск (П. п.) полотнах, русск (В. п.) богатырей, заморск (В. п.) богатырей, заморск (И. п.) (И. п.)

гости, на красочн (П. п.) ладьях, по студеным (Д. п.) водам. (П. п.) ладьях, по студеным (Д. п.) водам. Выполняют морфологический разбор слова. Сказочного – прил., какого?, нач. ф. – сказочный, ед. ч., м. р., В. п., определение. Выполняют звуко-буквенный разбор слова «Русь». Русь – [рус’] – 1 слог. р – [р] – согласный, звонкий непарный, твердый парный; у – [у] – гласный, ударный; с – [с’] – согласный, глухой парный, мягкий

парный; ь – [ ]

4 буквы, 3 звука. Выполняют морфологический разбор слова. Расписные – прил., какие?, нач. ф. – расписной, мн. ч., И. п., определение. | Осуществлять анализ произведения. Осознанно и произвольно строить речевое высказывание

в устной форме, обосновывать свое мнение. Согласовывать усилия по решению учебной задачи. Договариваться и приходить к общему мнению при работе в паре. Учитывать мнение соседа по парте. Осуществлять контроль по результату- |

| Работа по учебнику (упражнение 85) | – Рассмотрите в «Картинной галерее» учебника репродукцию картины Н. К. Рериха «Заморские гости». Это полотно было написано в 1899 году.

(См. РМ, Приложение 3.) – Почему картина так названа? – Чем вас привлекла эта картина? Поделитесь

своими впечатлениями. – Какие краски использовал художник? | Отвечают на вопросы, делятся своими впечатлениями о картине.

– Художник использовал яркие и сочные краски. |

|

|

| – Опишите день, изображенный на картине. | – День ясный и солнечный. |

|

|

| – Что вы видите на переднем плане картины? | – На переднем плане картины изображен корабль. На носу его возвышается голова, похожая на лошадиную или львиную. Нос корабля украшен разно-цветными щитами, паруса яркие, различных цветов, с узорами. |

|

| – Что вы видите на заднем плане картины? | – За первым кораблем плывет второй, а на горизонте видны еще два паруса. |

|

| – Что изображено на картине справа? | – Справа на картине изображена гора, на которой виден город с крепостными стенами. |

|

| – Давайте подробнее познакомимся с работой художника. Картина переносит нас в глубь веков. Попробуем взглянуть на нее как историки, прикоснуться к прошлому Древней Руси. – Сюжет этого произведения родился у художника во время путешествия в Новгород по пути

«из варяг в греки» (показывает на карте). Древний торговый путь «из варяг в греки» существовал примерно 1000 лет назад и проходил по главным дорогам того времени через реки Двину

и Днепр, соединяя Варяжское море (Балтийское) с Русским морем (Черным). Маршрут проходил

через славянские земли, которые называли Белой Русью, на этом пути располагались древние русские города – Великий Новгород и Киев. Эту важнейшую торговую ветвь освоили скандинавские викинги, целью которых было попасть в Константинополь – столицу Византии, крупнейший мировой торговый центр. На восточнославянских землях викингов называли варягами. Варяги были лучшими торговцами и воинами на территории Европы того времени. |

|

|

| – Что это за заморские гости изображены художником? – Раньше купцов, приехавших издалека, называли словом «гость». Прилагательное «заморский»

означало «находящийся за морем, в чужих краях» или «приехавший из-за моря». Значит, название «Заморские гости» означает «купцы, прибывшие

с товаром из-за моря». | – На картине изображены купцы, торговцы. |

|

| – Рассмотрите, как длинным рядом по реке идут расписные ладьи – заморские корабли, груженные товаром. Опишите ладьи. | – Ладьи ярко окрашены, на их бортах множество разноцветных щитов. Полосатые алые паруса пылают на фоне голубого неба. На носах кораблей гордо вздымаются узорчатые головы грифонов-драконов. Середина ладьи покрыта расписной

тканью, скрывающей гребцов от дождя и жары. |

|

| – Что можно сказать о море? Опишите его. | – Море сине-голубое, вода словно пропиталась

синевой ясного неба. Легкий ветерок гонит рябь по морской воде. В прозрачной чистой воде ярко отражаются разноцветные: красные, зеленые, желтые, синие – полосы и круги. Белые чайки спускаются на волны, кружатся над синей водой. |

|

| – С каким настроением плывут заморские гости? | – Заморские гости плывут мирно и горделиво. Их корабли плавно рассекают воду. |

|

|

| – Варяги плывут к славянским племенам с мирными целями. Волна бежит через леса и болота, поля и холмы к стенам далекого града. Увидят славяне редких, необычных гостей, подивятся. Опишите заморских купцов. | – На корабле много людей: кто-то сидит, кто-то стоит, кто-то пристально, с интересом всматривается вдаль, кто-то переговаривается, делится впечатлениями. Все варяги в узорчатых рубахах, поверх которых надет защитный жилет; на головах

у заморских гостей тяжелые железные шлемы. |

|

| – Опишите пейзаж. Что видят вокруг заморские гости? | – Заморские гости видят северный пейзаж: зеленые холмы и поля. На одном из холмов три кургана. Курганы – это места захоронения вождей

у древних народов.

На другом холме – град, обнесенный крепостной стеной. Мы не видим жителей этого града,

но чувствуем их присутствие. Должно быть,

они наблюдают за чужестранцами, с тревогой

и любопытством смотрят на флотилию. |

|

| – Если бы вы не знали название картины, вы бы могли догадаться, что это не русские воины и купцы? Как? |

|

|

| – Какое настроение вызывает у вас эта картина? Поделитесь впечатлениями о картине. | Высказывают свое мнение о картине. |

|

| Проводит работу по составлению плана текста. Задает вопросы по картине. |

|

| | – По этой картине мы будем писать сочинение. Выскажите предположения: какой будет текст

по типу? |

|

|

|

| – Сколько частей будет в тексте? Как оформляется каждая часть сочинения? – Обратите внимание на слова для справок, записанные на доске. – Прежде чем записать предложение, проговорите его. Подумайте, выражает ли оно то, что вы хотели сказать. Подумайте над постановкой знаков препинания внутри предложения. | – В тексте будет три части: вводная, основная,

заключительная. Каждая новая часть начинается с красной строки. |

|

| – О чем мы будем писать во вступлении? | – Во вступлении мы напишем о Н. К. Рерихе

и его картине. |

|

| – О чем будем писать в основной части? | – В основной части будем писать о заморских гостях, плывущих на расписных ладьях, о северной природе. |

|

| – Как закончим сочинение? | – В заключении выразим свое отношение к кар-

тине. |

|

| – Составьте план текста. – Предлагаю вынести план на доску | Составляют план к тексту, работая в паре или самостоятельно. Записывают лучшие формулировки пунктов плана на доске и в тетрадях. Примерный план: 1. Вводная часть. Художник Н. К. Рерих и его

картина. 2. Основная часть. 1) Заморские гости. 2) Расписные ладьи. 3) Северная природа. 3. Заключительная часть. Мое отношение к кар-

тине |

| VI. Лексико-орфографи-ческая подго-товка | Организует лексико-орфографическую работу

по тексту сочинения. Предлагает учащимся текст с пропущенными буквами на карточке или на интерактивной

доске. – Восстановите текст. Вставьте пропущенные буквы и объясните их написание. – Объясните значение слов «ладья», «варяги», «щит». Можно воспользоваться толковым сло-

варем. – Когда мы пишем изложения и сочинения, мы стремимся не допускать повторов. Предлагаю

подобрать синонимы к словам, записанным

на доске. – Прочитайте слова для справок, записанные

на доске. Древняя Русь, славяне, торговый путь «из варяг

в греки», викинги, варяги, ладьи, курганы, в глубь времен, изобразил, расписные ладьи, раскраска,

паруса, борта, украшены, разноцветные, узорчатые, товар, синева небес, сияет, отражаются, вдалеке, град, приоткрыла, настроение, чувства. | На практике применяют способы действия

по правилу, пользуются алгоритмическими предписаниями, инструкциями. Вставляют пропущенные буквы в предложенный учителем текст. Выполняют аналитико-синтетические упражнения, работают со словарями.

Объясняют значения слов. Ладья – гребное или парусное судно. Варяги – в Древней Руси: выходцы из Скандинавии, объединявшиеся в вооруженные отряды

для торговли и разбоя, нередко оседавшие на Руси и служившие в княжеских дружинах. Кольчуга – старинный воинский доспех в виде рубашки из металлических колец. Щит – старинное ручное вооружение, предмет воинских доспехов для защиты от ударов в виде округлой или прямоугольной деревянной или ме-таллической плоскости. Подбирают синонимы к словам. Художник – живописец, мастер. Холмы – курганы, возвышенности. Город – град. Торговцы – заморские гости, варяги, купцы. Ладьи – судна, корабли. Подбирают эпитеты к существительным в данных предложениях. Берег тянется, причудливо извивается. Идут ладьи, сверкают на солнце. Паруса хлопают, надуваются на ветру. Воины стоят, всматриваются вдаль. Чайки сопровождают, пронзительно кричат. Ладьи отражаются в воде. Ветер гонит морскую рябь. Кольчуги сверкают на солнце, позванивают. | Понимать

на слух ответы одноклассников. Слушать собеседника. Строить понятные для собеседника высказывания. Осуществлять анализ с целью нахождения соответствия заданному эталону. Строить монологические высказывания. Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач |

| VII. Самостоятельная работа обучающихся по написанию сочинения | Организует устное сочинение текста. – Чтобы нам удобнее было пересказывать текст

и в дальнейшем писать его по плану, необходимо выбрать слова-помощники – опорные слова.

Подберите вместе опорные слова к каждой части плана. – Перескажите текст по плану, используя опорные слова | Называют опорные слова по тексту. Несколько учеников составляют устный рассказ по картине. (См. РМ, Приложение 4.) | Планировать свое действие

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали-

зации |

| VIII. Итог урока. Рефлексия | Организует оценку результатов выполнения

заданий на уроке, подведение итогов урока уча-

щимися. – С каким произведением живописи мы сегодня познакомились? – Что вам помогло понять замысел художника

и рассказать об этом? – Какие знания и умения вам были необходимы для работы? – Понравилось ли вам работать над анализом картины? Поделитесь впечатлениями. – Удалось ли вам в своих работах передать чувства, которые испытывал художник во время написания картины? – Предлагаю трем ученикам зачитать свои сочинения, а мы внимательно послушаем и проанализируем. – Кому удалось последовательно построить предложения, избегая повторов слов? – Были ли у кого-то недочеты? Какой совет по их устранению вы бы хотели дать? – Понравилась ли вам работа на уроке? Оцените себя. – Какой этап урока у вас вызвал трудности? – Что понравилось? – Чему научились? – Какое настроение у вас было во время работы на уроке? Спасибо за работу! | Оформляют знания, полученные на уроке, в виде устных ответов. Повторяют алгоритм действия по распознаванию понятия, по применению

правил. Отвечают на вопросы. Определяют свое эмоциональное состояние на уроке. Проводят самооценку, рефлексию. Проговаривают цель урока, определяют, достигнут результат или нет, высказываются о трудностях, с которыми встретились на уроке. Работают с сигнальными карточками. Зеленая карточка. Я удовлетворен уроком. Урок был полезен для меня. Я с пользой и хорошо работал на уроке. Я понимал всё, что говорилось и делалось на уроке. Желтая карточка. Урок был интересен. Я принимал в нем участие. Урок был в определенной степени полезен для меня. Я отвечал с места, выполнил ряд заданий. Мне было на уроке достаточно комфортно. Красная карточка. Пользы от урока я получил

мало. Я плохо понимал, о чем идет речь. Мне это не нужно. К ответу на уроке я был не готов | Осуществлять самоконтроль учебной деятельности |

| Домашнее задание | Проговаривает и объясняет домашнее задание. Формулирует задачи выполнения упражнения,

дает сопутствующие комментарии. – Выполнить задание 51 в рабочей тетради | Внимательно слушают, задают уточняющие

вопросы | Сохранять учебные

задачи |

Це́нтнер, цепо́чка, ци́трусовые.

Це́нтнер, цепо́чка, ци́трусовые.