Тема: Технологий посева семян в условиях недостаточного увлажнения

Авторы: Досболов Азиз Дукенбаевич – магистр технических наук, преподаватель Кармакшинского аграрно-технического колледжа

Резюме: Создание экономически выгодных и экологически безопасных средств механизации требует совершенствования технологии посева зерновых культур, разработки и обоснования параметров рабочих органов посевных машин, обеспечивающих выполнение технологического процесса в соответствии с современными агротехническими требованиями почвозащитной технологии их возделывания. В этом статей написано технология посева семян в условиях недостаточного увлажнения Кызылординского области. Анализ отечественных и зарубежных конструкций посевных машин для почвозащитных технологий показывает, что большинство из них не в полной мере отвечают агротехническим требованиям к посеву зерновых культур в условиях недостаточного увлажнения. Совершенствование элементов высевающей системы с целью увеличения равномерности распределения семян по площади питания.

1.1 Основные агротехнические требования, предъявляемые к сеялкам, заключаются в оптимальном размещении семян в почвенном слое.

В существующих конструкциях сеялок, даже наиболее совершенных, указанные требования полностью не выполняются. Причина в своеобразности и разнородности материала, с которым взаимодействует сеялка. Она должна быть приспособлена к высеву материала, весьма различного по форме, размерам и весу отдельных зерен.

Кроме того, не менее разнообразен по своим физическим и механическим свойствам другой материал, подвергающийся воздействию со стороны сеялки, то есть почва, механические свойства которой изменяются не только географически по районам, но и с изменением влажности.

Сложность указанных явлений пока еще не изучена в достаточной мере, поэтому при многообразии видов и состояний указанных материалов нельзя ожидать полномерного удовлетворения отмеченных выше требований. Эти требования выполняются в одних условиях работы лучше, в других хуже.

Одно из важных требований при посеве семян состоит в равномерном распределении их по глубине и по горизонтальной поверхности поля. При этом растения получают одинаковые условия роста и развития, не затеняют друг друга, площадь питания распределяется между ними равномерно.

Заделывающими рабочими органами большинства сеялок для посева семян трав в условиях Казахстана являются двухдисковые или анкерные сошники. Однако они не обеспечивают заданную глубину посева, которая составляет 1,0... 1,5 см, так как в процессе работы на дне борозды образуются поры, и семена трав просыпаются в них на большую глубину, откуда уже не могут прорасти, в результате чего повышается их расход. Наряду с этим, с точки зрения использования растениями площади питания рядовой посев, при котором семена высевают в строчку, целесообразно заменить полосным, с равномерным размещением семян по ширине засеваемой полосы.

В результате, заделывающие рабочие органы сеялок для посева мелкосеменных культур в подготовленную почву, должны формировать посевную бороздку с заданными параметрами, равномерно распределять семена по ее ширине, и заделывать их равномерным по толщине рыхлым слоем почвы.

Исходя из изложенного выше, возникает необходимость проведения теоретических и экспериментальных исследований по оптимизации параметров рабочих органов и выбору наиболее перспективных научных направлений по созданию посевных машин для заделки мелкосеменных культур в подготовленную почву с соблюдением агротехнических требований.

Для решения данной проблемы были поставлены следующие основные задачи:

- проанализировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и выбрать оптимальную технологическую схему посева мелких семян трав в подготовленную почву;

- исследовать процесс заделки семян в подготовленную почву;

- аналитически обосновать выбор конструктивных параметров бороздообразующих катков;

- провести энергетическую оценку работы бороздообразующих катков;

- обосновать рациональную схему экспериментальной машины;

- экспериментально исследовать процесс полосного посева мелкосеменных культур в подготовленную почву предлагаемой сеялкой с целью оптимизации ее основных параметров;

- по результатам теоретических и экспериментальных исследований разработать опытный образец сеялки;

- провести агротехническую, энергетическую и экономическую оценку эффективности применения новой посевной машины.

ПРЯМОЙ ПОСЕВ

Прямой посев зерновых культур является основной технологической операцией в технологии нулевой обработки почвы. Посев семян даже в частично обработанную почву уже не считается прямым.

Поэтому к посевным машинам, предназначенным для осуществления прямого посева семян зерновых культур, предъявляются следующие требования:

• минимальное рыхление и перемешивание почвы (не более 20% от общей площади),

• максимальное сохранение стерни, соломы и других растительных остатков на поверхности поля,

• обеспечение оптимальной плотности почвы и требуемой глубины заделки семян на твердых и уплотненных почвах,

• сохранение работоспособности, как в сухих, так и во влажных почвенных условиях.

По виду высевающих систем, сеялки прямого посева бывают как с механическими высевающими аппаратами с индивидуальным дозированием посевного материала на каждый сошник, так и с централизованным дозированием и пневматическим транспортированием посевного материала в сошники.

По типу рабочих органов сеялки для прямого посева бывают двух видов: с дисковыми и чизельными сошниками. Посев зерновых культур осуществляется рядовым способом сеялками с дисковыми сошниками с междурядьем 17-19 см и сеялками с чизельными сошниками – с междурядьем 19-25 см.

Рисунок. 1 - Прикатывающие катки

СЕЯЛКИ С ДИСКОВЫМИ СОШНИКАМИ

Данный вид сеялок в большинстве случаев содержит гофрированные (также называемые турбодисками) или зубчатые дисковые ножи, двухдисковые сошники и прикатывающие катки. Дисковые ножи (турбодиски) предназначены для прорезания посевных борозд шириной 3-5 см, в которые двухдисковыми сошниками производится высев семян и удобрений, а прикатывающие катки производят уплотнение почвы с семенным материалом.

Рисунок.1.2 - Сеялки с дисковыми сошниками

Рисунок.1.2 - Сеялки с дисковыми сошниками

Сеялки с дисковыми сошниками оказывают минимальное рыхлящее воздействие на почву, что способствует лучшему сохранению почвенной влаги. Они меньше забиваются при повышенной влажности почвы и большом количестве пожнивных остатков. На рыхлых и влажных почвах, турбодиски и двухдисковые сошники зачастую не перерезают стерню и солому, а вдавливают их в посевные бороздки, в связи с чем, часть семян укладывается не на дно борозды, а на растительные остатки. В результате, нарушается контакт семян с почвой, что приводит к снижению полевой всхожести семян, изреженности всходов и, в конечном итоге, падению урожайности. Кроме того, дисковые ножи и сошники таких сеялок плохо заглубляются в почву, особенно при ее высокой твердости и плотности. Для повышения заглубляющей способности, сеялке требуется значительная масса, поэтому посевные машины данного вида имеют высокую удельную металлоемкость, которая может составлять от 700 до 1300 кг на 1 м ширины захвата. Для сравнения, удельная металлоемкость сеялок с сошниками со стрельчатыми лапами составляет 650- 900 кг на 1 м ширины захвата.

Для повышения качества работы дисковых для прямого посева, их

Рисунок. 1.3 - Дисковый сошник

производители постоянно работают над совершенствованием конструкций. В частности, компания «John Deere» сеялки моделей 1890, 1895 оборудует однодисковыми сошниками с наклонными в двух плоскостях дисками, что позволяет улучшить их заглубление и очищать посевную борозду от соломистых и других пожнивных остатков. Конструкция сошника для прямого посева компании«Bourgault» также содержит один плоский диск и два обрезиненных катка. Плоский диск, установленный с малым углом атаки, формирует посевную бороздку, в которую вносится посевной материал. Катки расположены относительно диска таким образом, что первым катком обеспечивается закрытие почвой посевного материала в бороздке, а вторым – уплотнение почвы с семенами.

Основными производителями специализированных сеялок для прямого посева с дисковыми сошниками являются компании «Amazone» (Германия), «Kuhn» (Франция), «Morris», «Bourgault» (Канада) , « Great Plains», «John Deere», «Sunflower» (США), «Dolbi», «Crucianelli» (Аргентина) и др.

СЕЯЛКИ С ЧИЗЕЛЬНЫМИ СОШНИКАМИ

У второго вида специализированных сеялок для прямого посева образование посевных борозд и высев семян в них осуществляют рабочие органы в виде чизельных сошников, с заделкой и последующим уплотнением почвы прикатывающими катками.

Рисунок. 1.4 - Сеялки с чизельными сошниками.

Для повышения долговечности рабочая часть сошников снабжена накладками из износостойких материалов, например из карбида вольфрама. Чизельные сошники интенсивнее рыхлят почву, чем дисковые, что приводит к более существенным потерям почвенной влаги при посеве. Поэтому такие сеялки предпочтительнее для условий с более высоким увлажнением.

При наличии большого количества растительных остатков чизельные сошники склонны к забиванию почтенно – растительной массой, поэтому для повышения проходимости на таких сеялках применяется 4-5-ти рядная расстановка рабочих органов, что сопровождается ростом габаритов сеялки. Для заглубления чизельных сошников не требуется столь значительная вертикальная нагрузка, как для дисковых. Сеялки такого вида имеют более низкую в 1,5-2 раза удельную металлоемкость, чем машины с дисковыми рабочими органами.

В Казахстане сеялки для прямого посева с чизельными сошниками получили меньшее распространение, чем дисковые сеялки. Сеялки для прямого посева с чизельными сошниками выпускают фирмы «Amazone» (Германия) и «Haybuster» (Кана- да), «Spring Ridge Engineering» (Австралия).

1.2 Классификация, посевных машин

Посевные и посадочные машины классифицируют по назначению (виду высевающей культуры), способом посадки или посева и соединению с трактором.

Сеялки бывают универсальные и специальные. Универсальные предназначены для высева семян разнородных сельскохозяйственных культур: зерновых колосовых, бобовых, крупяных, прядильных и масленичных, кормовых трав и др. Специальные - для высева семян одной или двух-трех однородных культур, близких по размерам и нормам высева.

По назначению сеялки подразделяют на зерновые, кукурузные, свекловичные, хлопковые, льняные, овощные и др. Нередко применяют более общую классификацию, разделяя сеялки на рядовые и для посева пропашных культур. Практически все сеялки являются комбинированными, т.к. одновременно с высевом семян вносят минеральное удобрение.

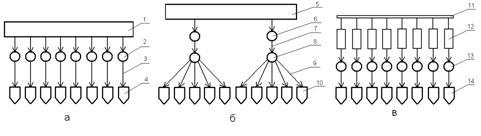

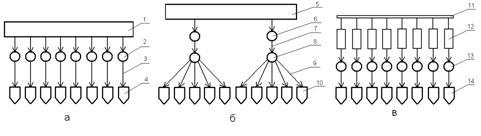

Также сеялки различают по способу посева: рядовые, узкорядные, разбросные и другие сеялки. По компоновке рабочих органов различают сеялки моноблочные, раздельно-агрегатные и секционные. Моноблочные сеялки оборудованы общей рамой, на которой смонтированы все рабочие органы. Эта группа сеялок снабжена одним или двумя бункерами 1 (рисунок 17, а), из которых семена поступают сразу в несколько высевающих аппаратов 2, из них в семяпроводы 3 и далее в сошник 4. Раздельно-агрегатные сеялки состоят из отдельных блоков (модулей), соединенных в единый агрегат. Такие сеялки включают в себя бункер 5 (рисунок 17, б) большой вместимости, смонтированный на тракторе или специальной тележке – блоке, и посевной блок. На бункере закреплен один или два высевающих аппарата (дозатора) 6, связанные центральными трубопроводами 7 с одним или двумя распределителями 8 потоков, смонтированных на раме посевного блока. Распределители соединены семяпроводами 9 с сошниками 10, закрепленными на посевном блоке. Из бункера семена поступают в дозатор, а от него в центральный семяпровод, к распределителям и в сошник. Секционные сеялки состоят из отдельных посевных секций, присоединенных к раме 11 (рисунок 17, в). Каждая секция снабжена бункером 12, высевающим аппаратом 13, механизмом привода, сошником 14, опорными колесами, каточками и загортачами. Раздвигая секции по раме, можно изменять ширину междурядий. Такая компоновка характерна для специальных сеялок, используемых для широкорядного и пунктирного посевов.

Рисунок 1.5 - Компоновочные схемы сеялок.

а – моноблочная; б – раздельно-агрегатная; в – секционная;

1,5,12 – бункера; 2,6,13 – высевающие аппараты; 3,9 – семяпроводы; 4,10,14 – сошники; 7 – центральный трубопровод; 8 – распределитель потоков; 11 – брус-рама

По способу соединения с трактором сеялки бывают прицепные и навесные. Зерновые сеялки выпускают прицепными, т.к. это позволяет легко составлять широкозахватные агрегаты из 3-6 сеялок, что дает возможность быстро засеять большие площади. Сеялки предназначены для высева культур, возделываемых на относительно небольших площадях ( свекловичные, овощные и т.п.), выпускают навесными.[7]

1.3 Обзор конструкций сеялок

Учеными и конструкторами разработано большое количество комбинированных агрегатов, совмещающих операции посева и предпосевной подготовки почвы. С посевом совмещают пахоту, фрезерование, культивацию, прикатывание, внесение удобрений, лущение, боронование и другие технологические операции. При этом составляют комбинированные агрегаты не только как комбайны, но и компонуются так, чтобы можно было использовать почвообрабатывающие машины и посевные секции раздельно (блоками, модулями). Совмещение операций требует соответствия конструкций разнородных машин, входящих в агрегат, по рабочей скорости, ширине захвата, производительности, тяговому сопротивлению и другим эксплуатационным показателям. Кроме этого, у машин, входящих в комбинированный агрегат, должна быть полная совместимость по агротребованиям (глубина обработки, посева и их отклонения от допустимых значений, дозы удобрений и нормы высева, влажности почвы и рабочего материала, комковатость, гребнистость и выравненность полей, расстояние между сошниками сеялки и проходами, физической спелости почвы, допустимая неровность дна борозды, перекрытия и огрехи и т.д.). Отсюда вытекают и требования к комбинированным агрегатам и их машинам. Требования к средствам обработки почвы и посева постоянно возрастают. Важнейшими из них являются следующие: качество обработки, компактность, бесперебойность работы в условиях влияния послеуборочных остатков, надежное исполнение, легкое присоединение и отсоединение, простота в обслуживании и управлении. Не при всяком совмещении операций можно добиться желаемого эффекта. Так, например, совмещение пахоты и посева не получило широкого распространения. Пахотно-посевной агрегат имеет малую ширину захвата, громоздкий и маломаневренный. Возникает экономическая несовместимость высокоэнергоемкой операции пахоты и менее энергоемкой посевной. Наиболее эффективно использование культиваторных комбинированных агрегатов на возделывании зерновых культур при подготовке почвы и посеве без вспашки. В сеялках-культиваторах для рыхления почвы применяются культиваторные, фрезерные, дисковые, катковые и другие рабочие органы. Культиваторно-сеялочные агрегаты отличаются от традиционных сеялок шириной захвата, расстоянием между сошниками и применением специальных сошников и лап культиватора.

Универсальная зернотуковая гидрофицированная сеялка СЗ-3,6 предназначена для рядового посева (с междурядьями 150 мм) зерновых, гороха, гречихи и других культур с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений. Благодаря применению в сошниках закрытых подшипников качения сокращено время на технический уход, так как уменьшилось количество точек смазки. Агрегатируется с тракторами класса 3-5 в широкозахватных агрегатах с гидрофицированными сцепками. Ширина захвата —3,6 м, агрегатируется с тракторами типа «Беларус», две-три сеялки со сцепкой-с трактором ДТ-75МВ. Сеялка СЗ-3,6 - базовая модель зернотуковых сеялок.

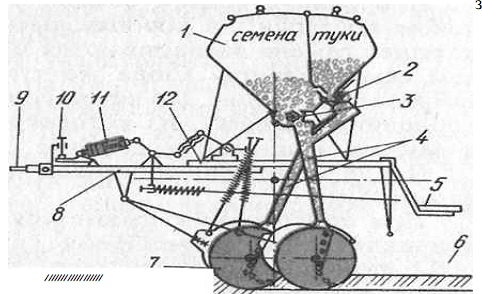

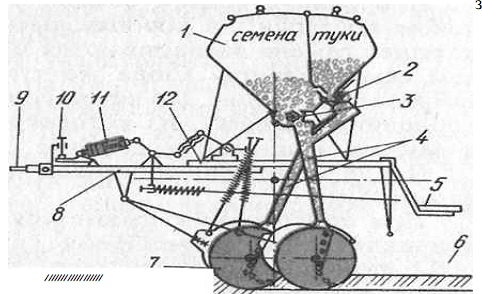

Рисунок 1.6 – Технологическая схема сеялки СЗ – 3,6.

1- зернотуковый ящик; 2-туковысевающий аппарат; 3- высевающий аппарат для зерна; 4- семяпроводы; 5 – подножная доска; 6 – загортач; 7 – сошник; 8 – сница; 9 – прицеп; 10 – регулятор заглубления; 11 – гидроцилиндр; 12 – рама.

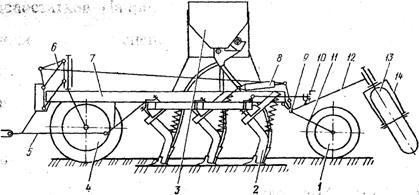

В 1974 г был разработан широкозахватный комбинированный посевной агрегат к трактору Т-150К, предназначенный для одновременной подготовки почвы и посева озимых зерновых культур по пару, полупару и предварительно обработанным занятым парам. Агрегат (рисунок 1.7) состоит из двух отдельных секций, объединенных сцепкой С-11 или СП-16. Ширина захвата каждой секции - 3,6 м. Из них может быть собран агрегат захватом 10,8 и 14,4 м к тракторам классов 5 и 6. Каждая секция изготовлена на базе серийной зернотуковой прессовой сеялки СЗП-3,6.

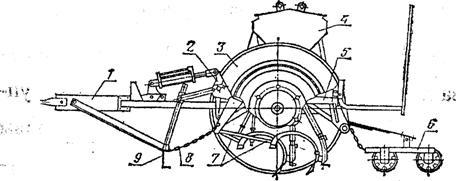

Рисунок 1.7 - Схема комбинированного агрегата

1 – самоустанавливающёеся колесо; 2 - культиваторная лапа; 3 - выравнивающий брус; 4 -зуб; 5 - прутковый каток; 6 -сошники; 7 - сеялка; 8 и 9 пружины

При движении агрегата по полю пружинные рыхлящие лапы нарезают бороздки, при этом стойки разравнивают почву. Идущий за лапами брус с зубьями завершает выравнивание поверхности поля. Зубья имеют тупой угол вхождения в почву, что способствует их самоочищению. Расстояние между зубьями в ряду - 75, а между лапами - 150 мм. Сошники сеялки высевают семена на уплотненное дно канавки. Рабочая скорость агрегата - до 10... 12 км/ч. Производительность за час основного времени при ширине захвата 7,2 м - 5 75 га. Число рыхлящих лап и сошников на каждой секции по 24, число зубьев выравнивателя – 48. Технология почвозащитной обработки с оставлением на поверхности поля растительных остатков получает более широкое распространение. Наряду с экономией энергозатрат минимальная обработка почвы служит защитным ее средством от ветровой эрозии. Среди всего комплекса почвозащитной техники важное место занимают посевные машины, особенно сеялки-культиваторы.

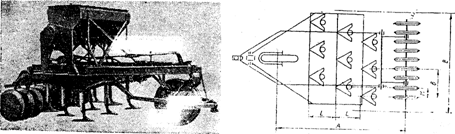

Сеялки-культиваторы существенно снижают трудозатраты и расход топлива, полнее загружают энергонасыщенные трактора. Конструкторскими организациями разработаны различные типы сеялок-культиваторов; навесные и прицепные, рядковые и безрядковые, с одновременным внесением граннулированых удобрений (суперфосфата) и прикалывания почвы. Широкое распространение в зонах, подверженных ветровой эрозии получила сеялка-культиватор СЗС-2,1. Она внедрена в сельскохозяйственное производство с 1970 г, и предназначена для посева зерновых на стерневых фонах, Сеялку-культиватор СЗС-2,1 разработали ученые и конструкторы Целиноградского СКБ и ВИСХОМа на базе сеялки СЗС-9, выпускаемой Сызранским комбайновым заводом и заводом Белинсксельмаш.

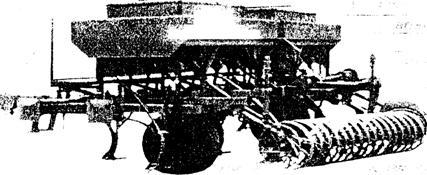

Рисунок 1.8. Общий вид и схема сеялки-культиватора СЗС-2,1

В сеялке совмещены процессы предпосевной обработки, посева, внесения удобрений и прикатывания. Сеялка имеет съемные культиваторные лапы. Для улучшения качества предпосевной обработки и уменьшения сгруживания почвы культиватор-плоскорез выполнен как в одностоечном, так и в двухстоечном исполнении рабочих органов с углом раствора лап -70°, шириной захвата 115 см и высотой подъема пласта 35 мм.

Сеялки СЗП-3,бА (зернотуковая прессовая прицепная), СЗ-3,6 (зернотуковая универсальная), СЗС-2,1 (сеялка-культиватор зернотуковая стерневая) предназначены для рядкового посева семян зерновых и зернобобовых культур с одновременным внесением в засеваемые рядки гранулированных минеральных удобрений. Рекомендуется для всех зон С использованием сцепок СТТ-16А сеялки агрегатируются. с тракторами ДТ-75М, Т-4, Т-404, Т-150К и типа К-700. Заводы изготовители сеялок: СЗП-3,6 - завод "Сибсельмаш" (г. Новосибирск); СЗ-3.6 - Кировоградский завод сельскохозяйственных машин "Красная звезда"; СЗС-2.1 - Целиноградсельмаш. Сравнить технические характеристики сеялок можно в таблице 6. [5]

Таблица 1. Технические характеристики сеялок

| СЗП-3,6А СЗ-3,6 СЗС-2Л |

| Производительность за 1 час основного времени, га/ч | 4,3 | 4.32 | 1,43 |

| Рабочая ширина захвата, м | 3,6 | 3,6 | 2,05 |

| Ширина междурядий, см | 15 | 15 | 22,8 |

| Количество двухдисковых сошников, шт | 24 | 24 | 9 |

| Глубина заделки семян, см | 4-8 | 4-8 | - |

| Рабочая скорость, км/ч | 9-15 | до 15 | до9 |

| Транспортная скорость, км/ч с прикатывающими катками с пневматическими катками | до15 до20 | до 20 | до 15 до 20 |

| Вместимость отделений зернотукового ящика, дм" для семян для удобрений | 665 | - | 453 212 |

| Дорожный просвет, мм не менее | 190 | 150 | 140 |

| Коэффициент готовности | 0,98 | 0,98 | 0,98 |

| Коэффициент унификации, % | .77 | 50,5 | 71,2 |

| Масса, кг | 1839 | 1400 | 1250 |

| Габаритные размеры (длина х ширина х высота) | 3985 х 3710 х 1765 | 3490 х 4225 х 1580 | 3920 х 2230 х 1800 |

В лесостепных и других условиях, где имеются поля небольших размеров и интенсивное движение по дорогам автотранспорта, наличие мостов, железнодорожных переездов и т.д. эксплуатация таких посевных оценочных агрегатов СЗС-2,1 затруднена. С целью устранения этого недостатка в поисках новых конструктивных решений, обеспечивающих оперативный перевод агрегатов стерневых сеялок СЗС-2,1 одним человеком в транспортное положение с габаритной шириной около 4 м, учеными и конструкторами были проведены большие исследования, учтен опыт зарубежной техники и разработаны новые широкозахватные сеялки-культиваторы СЗС-6 схема на рисунке 1.6.

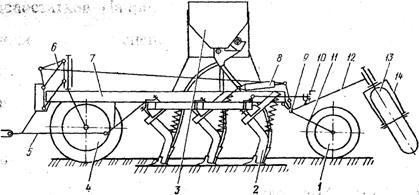

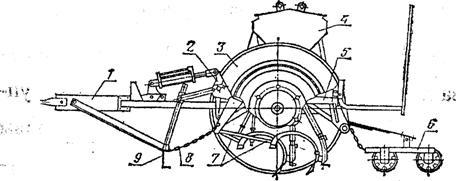

Рисунок. 1.9. Схема Сеялка-культиватор СЗС-6

1 -каток; 2 - сошники;3 – зернотуковый ящик; 4 – переднее колесо; 5 - прицеп; 6- параллелограмная подвеска; 7 - рама секции; 8 - гидроцилиндр; 9 -ось; 10 -тяга; 11 - рама; 12-кронштейн; 13 - транспортное колесо; 14 - вилка.

Основными отличительными особенностями сеялок-культиваторов являются: специализация по классам тракторов; применение узлов и устройств, обеспечивающих перевод в транспортное положение одним механизатором; повышение надежности рабочих органов и механизмов; уменьшение ремонтопригодности и технологического процесса, качества посева.

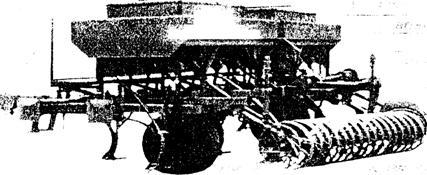

В Эстонском НИИ земледелия и мелиорации на базе сеялок СЗ-3,6 и СЗУ-3,6 разработана комбинированная машина МКПП-3,6, рисунок 22, для предпосевной обработки почвы и посева зерновых культур с одновременным (или раздельным) внесением гранулированных минеральных удобрений. Дисковые сошники серийных сеялок СЗ-3,6 и СЗУ-3,6 заменены на комбинированные рабочие органы, состоящие из культиваторных пружинных зубьев КПЦ-90 и семяпроводов с дефлекторами. Машина оборудована выравнивающим приспособлением и прутковыми катками, агрегатируется с трактором МТЗ-80/82, а при помощи сцепок - с трактором Т-150К(2...3 машины) и К-700(4... 5 машин). [5]

Рисунок. 1.10 Комбинированная машина МКПП-3,6

1 -сцепное устройство; 2 - подъемное устройство рабочих органов; 3 - колесо; 4 - ящик для семян; 5 - рама; 6 – прутковые катки; 7 - сошники; 8 - ограничительная цепь; 9 – выравниватель.

Учеными и конструкторами Сибирского научно-исследовательского института механизации и электрификации сельского хозяйства Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук (СИБИМЭ СО РАСХН) разработана прицепная почвообрабатывающая посевная машина (ППМ) "Обь-4".

Рисунок. 1.11 Почвообрабатывающая посевная машина Обь-4" конструкции СИБИМЭ СО РАСХН

Она предназначена для сплошной обработки и крошения почвы, создания уплотненного семенного ложа, образования верхнего рыхлого мульчирующего слоя, ленточного посева зерновых и зернобобовых культур (по стерневым, зяблевым, паровым и другим фонам), уничтожения сорняков (подрезания и вычесывания) и выравнивания поверхности поля. При необходимости ППМ может быть оборудована и для внесения минеральных туковых удобрений.

Рисунок 1.12 - Схема работы ППМ "Обь-4

Полосовой посев (по типу "Конкорд"), обеспечиваемый агрегатом, дает возможность увеличивать площадь питания, вследствие чего повышается урожайность (на 15... 30%), уменьшается полеглость растений и повышается качество зерна. Схема работы машины показана на рисунке 1.12.

Рисунок.1.2 - Сеялки с дисковыми сошниками

Рисунок.1.2 - Сеялки с дисковыми сошниками