2

+

2

+

Тема ответственности человека перед прошлым и будущим Родины в повести «Прощание с Матёрой».

Урок в 12 классе

Четыре подпорки у человека в жизни: дом с семьей, работа, люди , с кем вместе править праздники будни, и земля , на которой стоит твой дом. В.Распутин

Урок-лекция «Прощание с Матёрой»

"Никакое общество... не сможет долго продержаться в силе и здравии, если оно откажется от вековых традиций и устоев своего народа. это все равно что, порубив корни, уповать на ветви."

(В. Распутин)

"...патриотизм - это не любовь к идее, а любовь к отчизне, к ее родной земле, ревность её заветам, почитание праха и слова её, страдания за все её страдания и вера в ее очистительный исход".

(В. Распутин)

"Художник в своих исканиях и методах может позволить себе всё что угодно, кроме одного - равнодушия к родине и небрежения к её святыням".

(В. Распутин)

"Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни".

(В. Распутин)

Урок-лекция «Прощание с Матёрой»

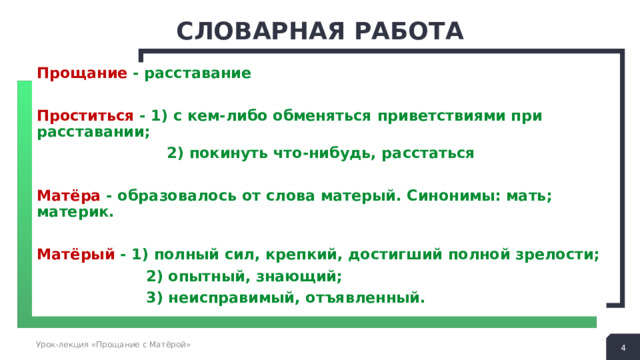

Словарная работа

Прощание - расставание

Проститься - 1) с кем-либо обменяться приветствиями при расставании;

2) покинуть что-нибудь, расстаться

Матёра - образовалось от слова матерый. Синонимы: мать; материк.

Матёрый - 1) полный сил, крепкий, достигший полной зрелости;

2) опытный, знающий;

3) неисправимый, отъявленный.

Урок-лекция «Прощание с Матёрой»

История создания произведения

- Валентин Григорьевич Распутин как представитель деревенской прозы не мог пройти мимо трагедийных событий судьбы российской деревни. В основу повести «Прощание с Матерой» легло реальное историческое событие: в 60-е гг. начали строить Братскую ГЭС, в результате чего жители деревень должны были покинуть свои дома, которые должны были быть затоплены. В.Г. Распутин пишет повесть в 1976 году, во время, когда деревни находились в большом упадке. Для государства было важным выполнить свою задачу, оно не задумывалось о судьбах простого русского народа. Главной целью произведения В.Г. Распутина стало напоминание о сохранении народных традиций. Если в ранних произведениях («Последний срок», «Живи и помни») затрагивается судьба отдельной крестьянской семьи, то в повести «Прощание с Матерой» говорит весь народ.

Урок-лекция «Прощание с Матёрой»

Жанр произведения.

Деревенская проза требовала от писателя придерживаться определенной тематики: жизнь простой русской деревни. В.Г. Распутин описывает быт сельских жителей, поднимая проблемы сохранения деревни и связанной с ней памяти. Повесть «Прощание с Матерой» можно назвать социально-философской, так как в ней подняты реальные проблемы современной писателю действительности, а также вечные нравственные и философские проблемы.

Урок-лекция «Прощание с Матёрой»

Название произведения и его смысл

В.Г. Распутин особое внимание уделил названию своей повести. Как отмечал сам автор, наименование «Матерая» - коренное, оно есть во многих уголках России. Это объединяло весь деревенский народ и делало повесть понятной и близкой для сердца каждого сельского жителя. Само слово «матерый» обозначает «много повидавший, крепкий». Но даже с такой крепкой деревней из-за действий власти приходится прощаться. «Матерая» связана также со словом «мать», олицетворением которой в произведении является Дарья, хранительница очага. Но главное слово в названии – прощание. Уже в заглавии передано настроение грусти и тоски по деревне, с которой не по собственному желанию приходится проститься.

Урок-лекция «Прощание с Матёрой»

О произведении

Повествование ведется от лица человека, который собственными глазами видит все то, что происходит на острове. Автор применяет прием «вживания», что позволяет отразить и объективную точку зрения в повести, и субъективную. Читатель будто находится вместе с героями и осмысливает все своим взглядом.

Урок-лекция «Прощание с Матёрой»

Тема и идея произведения. Проблематика.

В.Г. Распутин в повести «Прощание с Матерой» поднимает тему вымирания деревенского быта и традиций.

Автор поднимает проблемы связи поколений, семейных отношений, совести.

На протяжении всего произведения звучит нравственная проблематика, связанная с человеческими ценностями. Вынужденное покидание дома показывает истинного человека: если Петруха сжигает ради денег дом, то Дарья ремонтирует его перед прощанием. В этом проявляется взаимное непонимание поколений. Молодые люди стремятся к новой жизни, поэтому легко расстаются с Матерой, а старикам трудно оставить все то, что было с ними на протяжении всей жизни.

Урок-лекция «Прощание с Матёрой»

Сюжет (сюжетные линии) произведения. Конфликт

«Прощание с Матерой» повествует о том, как людям приходится переселяться из родных им мест. В основу сюжета легко реальное историческое событие, и его причины получили художественное выражение и осмысление. Жителям Матеры было известно, что их деревню собираются затапливать. Однако сначала они надеются, что все обойдется. Переломным и ключевым моментом становится сцена разорения кладбища. Приезжие люди совершенно не задумывались о чувствах жителей Матеры. Только сейчас народ понял, что изменить ничего уже нельзя.

Урок-лекция «Прощание с Матёрой»

Система образов произведения.

Главной героиней и хранительницей очага всей деревни становится Дарья. Это уже старуха, которая успела увидеть многое на протяжении своей долгой жизни. Именно устами Дарьи В.Г. Распутин выражает свою позицию: необходимо сохранить память о прошлом. Свой дом и всю деревню Дарья перед прощанием наряжает, будто покойника. Такие ассоциации автор помещает не случайно. Старики прощаются с собственной жизнью, они до конца остаются объединенными со своей родной деревнею.

Урок-лекция «Прощание с Матёрой»

Композиция произведения

Композиционно повесть построена как воспоминания сельских жителей о прежней жизни. В повествовании используется большое количество диалогов, что позволяет передать чувства и эмоции участников событий.

Урок-лекция «Прощание с Матёрой»

Художественные средства, приёмы, раскрывающие идею произведения

В.Г. Распутин с яркостью и выразительностью описывает деревенский быт, красоты сельской местности. И от общего описания автор переходит к судьбам жителей Матеры, которые выступают как единое целое. Большое внимание автор уделяет образам-символам, к которым можно отнести Хозяина, избы-покойника, тумана. Писатель использует прием антитезы, который позволяет увидеть позицию стариков и точку зрения молодого поколения. В.Г. Распутин оставляет проблему нераскрытой, чтобы читатель смог сам решить, какие взгляды ему ближе.

Урок-лекция «Прощание с Матёрой»

Отзыв о произведении

«Прощание с Матерой» - это повесть, которая задевает за живое. Построение повествования позволяет читателю находиться рядом с участниками таких трагичных событий, сочувствовать им и поддерживать. В.Г. Распутину удалось передать идею сохранения памяти прошлого и преемственности поколений.

Урок-лекция «Прощание с Матёрой»

Анализ повести

В первой главе повести мы узнаем историю жизни Матёры, краткую, но всё же историю. Матёра как бы обладает всем тем, что дает ей право называться местом жизни (текст стр. 4). Некая изолированность Матёры от другого, большого, мира оберегает ее от бед и страстей. Матёра - остров, “на яру”. Матёра всегда была рядом с водой, вода была необходимой частью непрекращающейся жизни (“провожая годы, как воду, на которой сносились с другими поселениями и возле которой извечно кормились”). Но вот “грянул слух, что вода разольется и затопит Матёру”, потому что люди будут строить плотину. И именно тогда для жителей становится совершенно ясно, что “триста годов” Матёры, её обособленность, непрекращающаяся жизнь на ней – все это может быть разрушено и ничто перед наступающей бедой (“край света, которым пугали темный народ, теперь для деревни действительно близок”). Наступает последнее время перед исчезновением, “последнее лето”. Вода, которая раньше была силой помогающей, превратится в силу разрушающую. Земля и вода станут противоборствующими силами.

Урок-лекция «Прощание с Матёрой»

Анализ повести

Идиллическое “последнее время” Матёры – каковы нарушители этого праздника уходящей жизни? Последнее лето Матёры как будто последний подарок мира, благодать, сошедшая с небес (“такая благодать, такой покой и мир, так густо и свежо сияла пред глазами зелень”). Матёра красуется перед людьми – она жива, она есть, но это лишь последний ее подарок людям. Оставшиеся на Матёре старухи – самые верные жители деревни, им некуда больше идти, потому что Матёра их дом, Дом, а потом и пришлая Сима со своим внучонком Колькой – “своя” на Матёре, так как Матёра её дом. Старые люди не могут уйти с Матёры не потому, что они брошены (хотя Симе и Кольке некуда идти), а потому что ничто не заменит им этот мир, эту жизнь, которую нельзя прожить дважды. Их заслуги перед миром и людьми оказались не в счет. Нельзя пересадить старое дерево, как нельзя прожить жизнь дважды. Там, в этой чужой жизни нет места тому, что очень было важно в деревенской (“Пей, девка, покуль чай живой. Там самовар не поставишь”). Таким образом, оппозиция живое – неживое оказывается синонимичной прошлое - настоящее.

Урок-лекция «Прощание с Матёрой»

Анализ повести

Для автора Матера – средоточие естественной, гармоничной природной жизни. Совершенно не случайно повесть открывается пейзажным описанием. Мир Матеры – неброский, в нем все обычно – “зашумела вода, запылала зелень, пролились первые дожди, заквакали лягушки”, но ценность его именно в этой простоте и обычности. Обратим внимание на неоднократное повторение слова “опять” в пейзаже, кажется, что мир гармонии будет существовать всегда, но постепенно появляется ощущение трагичности и неустойчивости жизни в Матере (“все посадили огороды - да не все, посеяли хлеба – да не на всех полях, “ и, наконец, “многие жили на два дома…та Матера – да не та” – как некий вывод. Почему изменилась Матера, мы понимаем позже. Автор коннотативно отрицает надвигающиеся перемены, так как эти перемены не просто изменяют мир Матеры, а разрушают его. “Не та Матера”, потому что “повяла деревня, повяла, как подрубленное дерево…” Подчеркивается безжизненность изменяющейся Матёры (“мёртво застыли окна, гуще и нахальней полезла крапива”. В деревне новый хозяин – нечистая сила, которая определяет ход наступающей жизни, открывает и закрывает ворота, чтобы сильнее сквозило, скрипело и хлопало. Этот мотив нечистой силы будет еще занимать наше внимание.

Урок-лекция «Прощание с Матёрой»

Анализ повести

Трагичность мира Матёры тем сильнее ощущается, что люди покинули деревню, хозяева этого мира стали косвенными виновниками разрушения – “во многих избах было не белено, не прибрано и ополовинено”. Раздвоенная жизнь, ополовиненная жизнь на два дома – это плата жителей деревни, трагическая плата за некое предательство, уход.

Урок-лекция «Прощание с Матёрой»

Анализ повести

Весть о приходе на Матёру чужих приносит Богодул (“Мёртвых грабют”), он же называет их чертями. Они носители чужой, нечистой силы. Мотив нечистой силы оказывается противопоставленным мотиву святости, которая так или иначе проявляется в словах, поступках, действиях последних обитателей Матёры. “Чужие” появляются на кладбище как разорители. И вправду, только черти могли покуситься на самое святое место на Матёре, место памяти.

Урок-лекция «Прощание с Матёрой»

Анализ повести

Чужие приходят на Матёру, чтобы начать её уничтожение, их начинание кощунственно - они жгут кладбище, потому Богудул их и называет черти. И для Дарьи они “нечистая сила” (“Для вас святого места на земле не осталось? Ироды!”) “Нехристи!”- скажет о них одна из старух. Чужие для них из мира, где нет места совести, чистоте. Они несут зло, потому что для старух они – черти, аспиды, а их место обитания “сам – аспид – стансыя”. Для старух кладбище - место успокоения близких им людей, для чужих просто – часть суши. Колоритна, эмоциональна речь защитников Матёры – официальна и невыразительна речь чужаков. Для них старики и старухи “граждане затопляемые”. Об этом безразличном тоне мы вспомним, когда увидим ещё одного чужака, начальника, приехавшего на Матёру уговаривать стариков и старух переселиться. У этого начальника даже фамилия будет соответствующая – Воронцов. Где им, этим чужакам, понять матёринцев. Чужаки и не пытаются понять, что они здесь, на Матёре, натворили. Они все делают “по распоряжению”. Потому так клеймит их Дарья, этих людей без роду и племени, с одинаковыми ржавыми глазами, в одинаковых зеленых куртках (“Ты не человек! У какого человека духу хватит! Не было у тебя поганца отца с матерью!”). Для них, чужих, странным кажется поведение матёринцев, потому что Матёра для них – “ложе для водохранилища, территория, зона затопления”, а матёринцы для них “граждане затопляемые”, а для матёринцев их остров – живое место, Дом. Вера Носарёва скажет: “Мы живые люди, пока здесь живём”. Они живут на Матёре, а чужие – пришлые, потому и назовет их Егор “туристами”, людьми без корней (“А я родился на Матёре. И дед. Я тутака хозяин. И меня не зори. Дай дожить без позору”). Чужие - “туристы”, матёринцы – хозяева, вот и разница, вот и барьер, который нельзя преодолеть. Для Егора – позор не сохранить свой дом, предать память отцов, престать быть хозяином, а чужие лишены и дома, и памяти, и совести.

Урок-лекция «Прощание с Матёрой»

Анализ повести. История Богодула.

Богодул стал частью мира Матёры, потому что выбрал её своим домом. Он много лет был чужаком, но однажды выбрал Матёру для жизни постоянной. Для Богодула вся Матёра - Дом, и он его охраняет. Вспомним, что Богодул первым встал на защиту острова от чужаков.

Богодул – воплощение вечной мудрости, постоянства на Матёре (“Много лет знали Богодула как глубокого старика, и много уже лет он не менялся, оставаясь всё в том же виде, в каком показался впервые, будто бог задался целью провести хоть одного человека через несколько поколений”).

Урок-лекция «Прощание с Матёрой»

Анализ повести. Образ Дарьи

Дарья- хранительница родовых обычаев, она родовой человек, поэтому боится спроса. Для неё трагедия Матёры – трагедия Дома. Потому Дарье не понятна суета молодых (“Запыхались, уж запинаются…будто кто гонится”). Они не видят ценности настоящего и прошлого, но, самое главное, что это – дети матёринцев, они оторвались от Матёры, и разрушается родовая связь, которая для Дарьи так важна. Дарья чувствует, что “нонче свет пополам переломился”, а её дети - нет. В этом трагедия рушащейся жизни Матёры.

Урок-лекция «Прощание с Матёрой»

Анализ повести. Образ Дарьи

Тогда были “все свои”, а “с Матёрой кажный был породниться рад”. Никогда ничего не боялась Дарья, а теперь страх вошёл в её жизнь, и она не может от него избавиться. Тогда жили по совести, а сейчас? Дарья не может приспособиться к законам другого времени. Но она обладает панорамным зрением, она видит Матёру во всех временных измерениях, а потому делает правильный выбор.

Видит Дарья свою Матёру, видит землёй раздольной, богатой, видит силу её и значимость (“ Но от края до края, от берега до берега хватало в ней и раздолья, и красоты, и дикости”).

Урок-лекция «Прощание с Матёрой»

Анализ повести. Дома жителей Матёры

Жилища “бывших матёринцев” причудливы для них, привыкших к простоте и обыкновенности. В их новых домах нет души – “ и так для всех без исключения”. Их квартиры – это “жилье”, а не дома, как говорит автор. Всё есть в этих квартирах - обои в цветочках – лепесточках, лестница мудрёная, плита электрическая, но … только всё там не для жизни, а для неудобства: временность жизни - такоё же жильё. “Что же дальше?”- такой вопрос задают себе люди. Как жить на земле, которая не родит хлеба, не приносит радости людям? Как жить на чужой земле? Ушла ясность бытия – возник вопрос: “Как жить?”. И решить его не смогут даже Воронцовы, Жуки и другие официальные лица. Оказалось, что “отучить землю” от одного и “приучить к другому” – невозможно. И уже сейчас становится понятной абсурдность дикой затеи официальных лиц. Нельзя изменить мир природы и человека, не уничтожая, не изменяя основ этого мира. Трагедия человека и мира – это лишь часть общей глобальной трагедии Земли. Этот библейский обширный, всеохватывающий взгляд Дарьи абсолютно справедлив, потому что она сама жила всегда по закону совести, завещанному ей родителями. Потому самый страшный грех для Дарьи – грех бесполезности. Неоднозначное понимание грех героями повести (или непонимание вообще) даёт нам возможность убедиться в пристрастиях и антипатиях автора.

Урок-лекция «Прощание с Матёрой»

Анализ повести. Молодое поколение

Павел, сын Дарьи, среди тех, кто оставил Матёру, казалось бы, должен быть доволен переселением: дом в посёлке, удобства. Но оказывается, что жить в доме, который построил чужой дядя, как в своём, Павел не может. Потому состояние “незнания”, сомнения свойственно Павлу. Он не предал Матера, но и защитить её не смог. Он просто безропотно принял удар судьбы, “переломившаяся жизнь” - это и его жизнь, потому что для него Матёра – это тоже Дом, и закон родовой совести – это его закон.

Урок-лекция «Прощание с Матёрой»

Анализ повести. Молодое поколение

Клавка Стригунова, Петруха – дети Матёры. И оказывается, что Матёра им не нужна. Клавка говорит: “Давно надо было утопить … Живым не пахнет… Подпалю…”. А Петруха сам, своей рукой, подожжёт избу, свой Дом. То, что для “молодых” жизнь, для старух, Павла не жизнь. “Черти, аспиды, туристы” пришли на Матёру, чтобы уничтожить её, но они “чужие”, у них Дома нет, а Клавка, Петруха – где их совесть? Для Клавки в жизни главное – удобства, а удобно ей там, где нет Матёры, она изначально чужда Матёре, “Подпалю”,- грозит она. А Петруха – перекати- поле, пьяница, домопродавец, не сумевший даже сохранить собственное имя (в общем – то он Никита Алексеевич Зотов), за никчемность и разгильдяйство лишила его имени родовая, деревенская община. Сожжёт сам Петруха свою избу, ему перед родственниками не стыдно, потому что нет у него совести, потому что забыл, какого он роду и племени.

Урок-лекция «Прощание с Матёрой»

Анализ повести. Образ Хозяина

У всего сущего в мире есть хозяин, если это сущее кому-то нужно. Матёра нужна – и есть на острове хозяин, “ни на какого зверя не похожий зверек”. Всё обо всех знает хозяин, ему это дано, но не может ничего изменить, на то есть причина, потому что знает хозяин (так же, как Дарья, Егор), что “всё, что живёт на свете, имеет один смысл - смысл службы”. Хозяину дано знать о трагедии Матёры, Но он знает, что “остров собирался долго жить”, потому что пройдёт время, и люди возмечтают о рае, о земле обетованной и будут стремиться к ней, забыв, что когда-то сами оставили её, нагрешив перед прошлым, настоящим и будущим, сами люди и есть причина всех своих несчастий. Мудрый хозяин охраняет Матёру, но ему не дано изменить людей.

Урок-лекция «Прощание с Матёрой»

Анализ повести. Образы Настасьи и Егора

Во время отъезда Настасья вдруг обнаруживает, что вещи, в прежней жизни ей очень нужные (сундук, самовар, старенький половик), взять с собой невозможно, в той, новой, не матёринской жизни, им нет места, их место в Доме. Отъезд для Егора и Настасьи оказывается не просто моментом расставания С Матёрой, а моментом подведения жизненных итогов (“Так, выходит, и жили многие годы и не знали , что это была за жизнь”).

Уезжая, Егор хочет выбросить ключ от дома в Ангару, всё в дань наступающей воде, всю жизнь, всё, что раньше было дорого и любимо, вода всё заберёт. Егор не плачет, видимо не страдает, он знает, что сюда ему уже не вернуться: мудрость уходящего оказывается мудростью предвидящего. Настасья плачет: ей жаль прежней жизни, но для неё вся трагедия случившегося не открылась, всё поймет только тогда, когда умрёт Егор и останется она одна в городской квартире.

Урок-лекция «Прощание с Матёрой»

Анализ повести. Образы Петрухи и катерины

Потерявший стыд Петруха всё же подожжёт избу, и вся деревня соберётся, чтобы видеть это. Нет надобности уничтожать огонь, все равно гореть всему, но люди стыдятся того, что происходит, закон памяти, совести жив и значим для всех. Они сохранили свои души, стыд - чувство вины перед невозможностью что-либо изменить. Горящий дом Катерины – зрелище, напоминающее обряд жертвоприношения. Жертва невиновна, но есть некая необходимость, условность, которую необходимо исполнить. Огонь озаряет всю местность, захватывает всё пространство. Кажется, будто горит уже вся Матёра, напоминающая “страшную, пульсирующую рану”. Изба сгорела, но остался “живой дух”, который нельзя уничтожить. Эпизод пожара дается в двух ракурсах: вначале мы видим происходящее глазами матёринцев, а затем видим, что за пожаром наблюдает ещё и хозяин. Это соединение видений не случайно, взгляд хозяина ретроспективен, а от этого ещё более трагичным видится происходящее и будущее.

Урок-лекция «Прощание с Матёрой»

Анализ повести. Последний Сенокос

Мотив пустоты, уничтожения в повести становится всё более трагичным, оттого так естественно необходимым изображается автором “последний всплеск Матёры – сенокос” (“Отогрели кузницу, поднялся с постели дед Максим, зазвучали перекликаясь по утрам, голос работников”). Работа, предоставленная людям, как радость обычной крестьянской жизни , превращается в наслаждение этой жизнью. Если обратить внимание, то становится очевидным, что изображённая автором картина крестьянской жизни до обычности проста (так было всегда), но и до трагичности возвышенна (этого больше не будет никогда). Этот последний вздох Матёры патриархально прост – работа, песни, купание, в этом кратком отрыве от реальности люди забывают о надвигающейся утрате. Этот мир Матёры отрицает всё неживое, лишнее, лишь человек и земля становятся центром мира (“Из какого-то каприза, прихоти выкатили из завозни два старых катка и запрягали в них по утрам коней, а машина сиротливо, не смея вырваться вперёд, плелась позади и казалась много дряхлей, неуместней подвод”). Последний праздник жизни на своей земле, в своём доме для матёринцев важен – есть чем жить дальше, есть, что вспомнить.

Урок-лекция «Прощание с Матёрой»

Анализ повести. Молодое поколение

Все дети Павла и Сони на Матёре не прижились, разметались кто куда. Андрей не хочет жить на острове так, как жили его деды и прадеды, и кажется, что в его аргументах есть истина: “Пока молодой, надо, бабушка, всё посмотреть, везде побывать. Что хорошего, что ты тут, не сходя с места, всю жизнь прожила? Надо не поддаваться судьбе, самому распоряжаться над нею. Человек столько может, что и сказать нельзя, что он может. Что захочет, то и сделает”. Но как грустно, предначертано звучат слова Дарьи, как бы предвидящей все ужасные последствия этой “удали”: “Никуда с земли не деться. Чё говорить – сила вам нонче большая дадена. Да как бы она вас не поборола сила эта та. Она-то большая, а вы-то как были маленькие, так и остались”. Динамизм Андрея положителен лишь на первый взгляд, человек, Дом свой забывший, человек землю свою отдавший на заклание, вряд ли будет счастлив. Кощунство Андрея в том, что он с лёгкостью, как само собой разумеющееся, отказывается от своей причастности к матёринской жизни, пытаясь найти, где лучше. Cлова безумца, предающего свою малую родину, звучат как слова целого “глупого, забывчивого” поколения: “Я тут ни при чём, бабушка, электричество, требуется электричество. Наша Матёра тоже на электричество пойдет, будет людям пользу приносить”. Матёра, веками кормившая мир, теперь пойдет на электричество, и, таким образом, поставлен вопрос о цене прогресса. Цена эта предельная, земля отдана в жертву энергетической моде. Беспутен Андрей, и образ “беспутства” венчает эту повесть. В финале Павел и другие мужики потеряли путь в тумане, потеряли матерей, обрекли их на смерть в одиночестве, но вместе с островом, вместе с Хозяином.

Урок-лекция «Прощание с Матёрой»

Анализ повести. Поджог мельницы

На Матёру приезжают “чужаки”, они не столь агрессивны, но Матёра им не Дом, а потому лишь ради забавы поджигают они мельницу. (“Мельницу запалили. Мешала она им, христовенькая. Сколь она, христовенькая, хлебушка нам перемолола,- говорит Дарья). Для матёринцев мельница – источник непрекращающейся жизни, источник постоянства, символ высшего блага (не зря используется эпитет “христовенькая”). Для приезжих пожар – жуткая забава, превращающая их в дикарей не помнящих, что они люди, наделенные разумом, чувствами (“…они прыгали, бросались под жар, - кто дальше забежит…”). Для них – потеха, для матёринцев – жуткое зрелище. Горящая мельница как страдающий человек, потерявший надежду, и Дарья понимает это, видит эти мучения и сопереживает как близкому существу. Живая, горящая мельница – “бесплотные” лица городских дикарей. Но даже они понимают странность совершаемого, один из них произнесет слова, которые всё объяснят Дарье: “Поехала…”. Всё “поехало” в этой жизни, стронулось с привычного места, и нет устойчивости, нет уверенности в постоянстве.

Урок-лекция «Прощание с Матёрой»

Анализ повести. Посещение кладбища дарьей

Могильные холмы, обращение к умершим, не сохранённое кладбище – всё это рождает у читателя чувство странной трагической пустоты, беседа Дарьи с умершими и виновность её перед родителями звучит как само собой разумеющееся в данной ситуации. Она пришла за прощением, но не получила его, но её не за что прощать: она жила, боролась с бедой так, как могла. Странный вопрос мучает Дарью: “ Зачем живёт человек? Ради жизни самой, ради детей, и дети детей оставили детей, ли ради чего-то ещё?” Раньше Дарье всё было ясно, а “сейчас дымно и пахнет гарью”, она не знает, как жить. “Устала я, - думал Дарья”. Горестная Дарья, горестная Матёра, горестный мир для всех, правых и не правых, своих и чужих.

Урок-лекция «Прощание с Матёрой»

Анализ повести. Царский листвень на Матёре

Особое место в структуре повести занимает 19 глава. Её символическая значимость почти абсолютна, так как центральный образ – символ раскрывается именно в 19 главе. Царский листвень на Матёре – символ прочности, устойчивости жизни, гармонии в мире. Языческое почитание царского лиственя сближает жителей Матёры с их предками. Такая долгая, почти вечная жизнь дерева, его причастность к каждой минуте жизни Матёры, прошлой, настоящей, даёт возможность читателю почувствовать остроту и трагичность происходящего. Невозможно уничтожить Матёру, доколе она будет жить в памяти людей, невозможным оказывается её уничтожение – нельзя уничтожить и царский листвень. (“Один выстоявший непокорный царский листвень продолжал властвовать над всем вокруг. Но вокруг него была пустота”) Именно в этой главе мотив трагической предопределенности достигает своего накала.

Урок-лекция «Прощание с Матёрой»

Анализ повести. Последняя ночь в доме

Не понять чужому, зачем это Дарья перед “уничтожением” белит свою избу. Не понятно чужому, но отчётливо понимаемо Дарьей. В каждом предмете мира Матёры есть душа, каждая вещь имеет срок службы, имеет своё место. “Прибирает” Дарья свой Дом в последний путь, прощаясь с ним. По закону совести нельзя иначе, а совестливая Дарья иначе и не может. Нелепость ситуации надуманна – Дарья белит свой Дом не зря, не брошен он, не оставлен он на произвол судьбы Хозяйкой, а потому и ход жизни ещё не нарушен. Последняя ночь Дарьи в Доме – тихая, спокойная ночь молитв. Дарья не смирилась, но она успокоилась, поняв, что сделала всё так, как нужно (“И всю ночь она творила молитву, виновато и смиренно прощаясь с избой, и чудилось ей, что слова её что-то подхватывает и, повторяя, уносит вдаль”.

Урок-лекция «Прощание с Матёрой»

Что такое ценность?

Ценность – представление о том, что свято для человека, его убеждений и предпочтения, выраженные в поведении. Незыблемую, сокровенную жизненную ориентацию философы назвали ценностью. Это и есть то, без чего человек не мыслит полноценной жизни.

Каждый человек не только выбирает ценности. Он придаёт им различную значимость, т.е. выстраивает в определенной иерархической системе. Ценности определяют наше поведение…

Урок-лекция «Прощание с Матёрой»

Истина. Добро. Красота. Вера. Надежда. Любовь. Равенство. Братство. Человеческое достоинство.

Задание

Какие ценности вам ближе?

Урок-лекция «Прощание с Матёрой»

«Меня всегда привлекали образы простых женщин, отличающихся самоотверженностью, добротой, способностью понимать другого» - так писал о своих героинях Распутин. Сила характеров любимых героев писателя - в мудрости, в народном миропонимании, народной нравственности. Такие люди задают тон, накал духовной жизни народа.

Урок-лекция «Прощание с Матёрой»

вывод

Распутин тревожится не только за судьбу сибирской деревни, но и за судьбу всей страны, всего народа, беспокоится об утрате нравственных ценностей, традиций, памяти. Герои порой ощущают бессмысленность существования: «К чему искать какую-то особую, вышнюю правду и службу, когда вся правда в том, что проку от тебя нет сейчас и не будет потом...» Но надежда все же преобладает: «Жизнь на то она и жизнь, чтобы продолжаться, она все перенесет и примется везде, хоть и на голом камне и в зыбкой трясине...» Жизнеутверждающим представляется символический образ зерна, прорастающего сквозь мякину, «почерневшую солому». Человеку, считает Распутин, «озлиться нельзя», он «на острие многовекового клина», которому «нет конца». Народ, как показывает писатель, требует «все нетерпеливей и яростней» от каждого нового поколения, чтобы оно не «оставило без надежды и будущего» все «племя» людей. Несмотря на трагический финал повести (финал открытый), нравственная победа остается за людьми ответственными, несущими добро, хранящими память и поддерживающими огонь жизни в любых условиях, при любых испытаниях.

Урок-лекция «Прощание с Матёрой»

какие проблемы обозначил автор повести.

- духовно-нравственные (совесть, память, вера);

- проблемы поколений;

- проблемы сохранения традиций,

- проблемы отношения народа и власти;

- экологические

Проблема ЭКОЛОГИИ ДУШИ.

Урок-лекция «Прощание с Матёрой»

задание

Сочинение-размышление на тему «Как должен вести себя человек там, где сталкиваются НАДО и НЕЛЬЗЯ?»

Урок-лекция «Прощание с Матёрой»

стихотворение

На родине, как в космосе, не счесть

огня и леса, камня и простора,

всё не вместишь, не потому ли есть

у каждого из нас своя Матёра

И Ангара, где тянет холодок

в предзимний день от влаги загустевшей,

где под ногой еще хрустит песок,

крупнозернистый и заиндевевший...

Прощай, Матёра! Быть или не быть

тебе в грядущей жизни человечьей -

нам не решить, но нам не разлюбить

твоей судьбы, непостижимо вещей.

Я знаю, что необозрим народ,

что в нём, как в море, света или мути,

увы, не счесть... Да будет ледоход,

да будут после нас иные люди!

Прощай, Матёра, боль моя, прощай,

прости, что слов заветных не хватает,

чтоб вымолвить всё то, что, через край

переливаясь, в синей бездне тает...

Станислав КУНЯЕВ

Валентину Распутину

Урок-лекция «Прощание с Матёрой»