Описание профессионального опыта

Бодылева Елена Александровна,

учитель начальных классов

МБОУ «Шумячская СШ им. В.Ф.Алешина»

«Скажи мне – я забуду,

Покажи мне – я запомню,

Вовлеки меня – я пойму».

Тема педагогического опыта «Активизация мыслительной деятельности младших школьников на основе технологии развития критического мышления».

Я считаю, что современная школа должна готовить ребенка к жизни, формировать активную жизненную позицию, формировать думающую личностью, способную к принятию самостоятельных решений, отвечающую за свои поступки. Я за ученика думающего, творческого, целеустремленного. Одна из технологий, которая актуальна в моей практике – это технология развития критического мышления.

Основной причиной выбора темы является недостаточная мотивация учебной деятельности учащихся;

нежелание учащихся осуществлять самостоятельный поиск информации;

низкая учебная активность;

недостаточная сформированность у учащихся умения применять свои знания на практике;

неумение сформулировать цели деятельности, наметить задачи, составить план, работать с литературой.

Проблема заключается в недостаточном уровне сформированности мыслительной деятельности младших школьников

Таким образом, целью моей педагогической деятельности является развитие познавательной активности и мыслительных навыков младших школьников:

- умение принимать взвешенные решения;

-работать с информацией;

- устанавливать причинно-следственные связи;

-самостоятельно приобретать знания;

обозначать своё понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме;

- описывать результаты, формулировать выводы.

Задачи:

разработать систему уроков, для повышения интереса к учёбе, качественному усвоению знаний;

научить применять свои знания на практике через технологию критического мышления;

организовывать учебно-познавательную деятельность с использованием индивидуальной, парной и групповой работы обучающихся, способствующая развитию познавательной активности и мыслительных навыков младших школьников;

воспитывать в ученике уверенность в себе.

В основу концепции положены идеи американских педагогов Дж.Стил, К.Мередит, Ч.Темпл, Уолтер как особую методику обучения, отвечающую на вопрос: как учить мыслить? Критическое мышление, по мнению американских педагогов, означает, что человек использует исследовательские методы в обучении, ставит перед собой вопросы и планомерно ищет на них ответы. Выполняя групповое задание, общаясь между собой, ученики участвуют в активном построении знаний, в добывании необходимой информации для решения проблемы. Школьники приобретают новое качество, характеризующее развитие интеллекта на новом этапе, способность критически мыслить.

С 1996г. технология распространяется и апробируется в школах многих стран. В России она появилась в 1997 году.

Современного ученика достаточно трудно мотивировать к познавательной деятельности, к поиску пути, к цели в поле информации и коммуникации. Происходит это потому, что дети часто испытывают серьёзные затруднения в восприятии учебного материала. Причина этого – в недостаточно высоком уровне развития мышления, особенно критического. А это очень важно для человека в современном мире, который входит в новый 21 век с новым обликом познавательной культуры.

Младший школьный возраст благоприятен для того, чтобы заложить основу для умения, желания учиться. В 1 классе у детей сохраняется положительное отношение к учению. Однако, постепенно, ко 2,3 классу отношение меняется. Начинают тяготеть школьные обязанности, уменьшается старательность учеников, позиция школьника теряет свою привлекательность, падает интерес к учебной деятельности.

Л.И. Божович, анализируя снижение интереса к учению у учащихся 3 классов, указывает, что дети по своим возможностям подготовлены к усвоению более сложного материала и на более высоком уровне.

Действительно, развитие моих детей, благодаря применению технологии критического мышления, стало более интенсивным и результативным, они активно стали включаться в деятельность, соответствующую зоне ближайшего развития, учение стало вызывать положительные эмоции, а наши взаимодействия стали доверительными.

В процессе работы я стала замечать проявление детской любознательности, выработку собственной точки зрения по определенному вопросу, способность отстоять ее логическими доводами, использование исследовательских методов.

Организация данных уроков дает возможность научить детей работать в малых группах.

При изучении новой темы тексту отводится приоритетная роль: его читают, пересказывают, анализируют, трансформируют, интерпретируют, дискутируют, наконец, сочиняют.

Учащемуся надо освоить свой текст, выработать собственное мнение, выразить себя ясно, доказательно, уверенно. Чрезвычайно важно умение слушать и слышать другую точку зрения, понимать, что и она имеет право на существование. Моя роль координатора.

Мыслительный процесс на уроке начинается тогда, когда возникает задача или проблема, у которой нет готового способа решения. Если есть стремление что-то понять, в чём-то разобраться, то в работу включается мышление.

Демонстрация процесса мышления большей частью осуществляется через графическую организацию материала. Модели, рисунки, схемы и т.п. отражают взаимоотношения между идеями, показывают учащимся ход мыслей. Процесс мышления становится наглядным.

Домашнее задание предлагается всегда вариативное, чтобы каждый мог реализовать свой потенциал.

Школа должна готовить ребенка к жизни, формировать активную жизненную позицию. Пока ребенок не научится быстро, а главное - осмысленно, думать и сопереживать во время чтения, этот процесс не будет доставлять ему радости и удовольствия.

В основе ТКМ, лежат принципы сотрудничества. Главным содержанием этих взаимоотношений становится принцип учения без принуждения, который характеризуется активизацией умственной деятельности.

Работая с детьми в рамках критического мышления, отмечают следующие преимущества данной технологии:

работа в паре и в малой группе удваивает, утраивает интеллектуальный потенциал участников, значительно расширяется их словарный запас;

совместная работа способствует лучшему пониманию трудного, информационно - насыщенного текста;

есть возможность повторения, усвоения материала;

усиливается диалог по поводу смысла текста, вырабатывается уважение к собственным мыслям и опыту;

появляется большая глубина понимания, возникает новая, еще более интересная мысль;

обостряется любознательность, наблюдательность;

дети становятся более восприимчивы к опыту других детей: совместная работа выковывает единство, ученики учатся слушать друг друга, несут ответственность за совместный способ познания;

письменная речь развивается.

В основе технологии РКМПЧ лежит трехступенчатая базовая модель.

Почему она базовая? Эта технология о получении, восприятии и передаче информации, поэтому она универсальна.

Восприятие информации происходит в 3 этапа, что соответствует таким стадиям урока:

Первый этап урока - стадия (фаза) - вызов, настраивает на получение новой информации: ученики активизируются, чему способствует индивидуальный ответ на вопрос, который актуализирует предшествующие знания и, что особенно важно, формирует запрос на получение новой информации. Кроме того, обращение к личному опыту формирует личную заинтересованность в получении знаний. У учащихся пробуждается интерес к теме, определяются цели изучения предстоящего учебного материала. На данном этапе преподаватель вызывает уже имеющиеся знания у учащихся по данной теме, активизирует их мыслительную деятельность, а также происходит корректировка и уточнение целей. Учащиеся, в свою очередь, вспоминают, что им известно по изученной теме, систематизируют информацию, задают вопросы, на которые хотели бы получить ответы.

Некоторые приемы для стадии вызова

Верно-неверно

Кластер

Инсерт

Таблица «ЗУХ»

Корзина идей

Круги на воде

Мозговой штурм

Дерево предсказаний

Второй этап урока - стадия (фаза) - осмысление - содержательная, в ходе которой и происходит направленная, осмысленная работа, показывает, что в процессе чтения происходит первичный анализ и ранжирование информации. На этой фазе деятельность преподавателя заключается в сохранении интереса учащихся к изучаемой теме при непосредственной работе с новой информацией и подведении учащихся от «старых» знаний к «новым». Учащиеся читают текст, используя предложенные учителем методы чтения, делают пометки на полях по мере осмысления новой информации.

Некоторые приемы для стадии осмысления

Зигзаг

Инсерт или Чтение с пометами

Дерево предсказаний

Круги по воде

Чтение с остановками

Таблица «толстых» и «тонких» вопросов

Метод «Думательных шляп»

Кластер

Двухчастный дневник

Бортовой журнал

Третий этап урока - стадия (фаза) - рефлексия (размышление) превращает информацию, изучаемую на уроке, в собственное знание. Она направлена на систематизацию информацию, выработку новых идей, решение поставленных ранее целей. Заключается в том, чтобы исправить предшествующие представления, собранные на стадии вызова, “присвоить” новую информацию и определить дальнейшие перспективы в изучении темы. Главное здесь в деятельности педагога – вернуть учащихся к первоначальным записям-предположениям, а также организовать работу по изучению, дополнению пройденного. Учителю необходимо также постараться дать творческие, исследовательские и практические задания на основе изученной информации.

Некоторые приемы для стадии рефлексии

Перепутанные логические цепочки

На каждой стадии урока я использую определенные приемы работы, которые помогают включить учащихся в совместную деятельность. Приведу лишь несколько примеров из практики.

«Корзина идей». В «корзину идей» можно «сбрасывать» всё: факты, мнения, имена, проблемы, понятия, имеющие отношение к теме урока. Далее в ходе урока все ошибки исправляются по мере освоения новой информации.

Например, на уроке окружающего мира во 2 классе по теме «Солнечная система»:

Ключевое понятие « Солнце»

Групповая работа. Каждая группа после предварительного обсуждения высказывает свои предположения:

Солнце – это…

… - космическое вещество

… - огонь, греющий Землю

… - горящий шар и др. предположения

Метод «Думательных шляп»

«Окружающий мир» для 2 класса по теме «О кошках и собаках»

1 группа. Белая шляпа.

- С помощью атласа- определителя расскажите о кошках и собаках только фактами, цифрами.

2 группа. Жёлтая шляпа.

- Подумайте! Почему кошки и собаки были одомашнены?

3 группа. Чёрная шляпа.

-Докажите: что кошки и собаки необходимы людям.

Используйте материал учебника на стр. 84-85.

4 группа. Красная шляпа.

- Подумайте, какое эмоциональное состояние вы испытываете, когда видите, как люди обижают или оберегают домашних животных?

5 группа. Зелёная шляпа.

- Что бы вы сделали для того, чтобы кошки и собаки всегда радовали нас?

6 группа. Синяя шляпа.

- Обобщите высказывания других групп.

«Cинквейн»

На уроке русского языка по теме "Приставка".

1. Приставка

2. Важная, коварная

3. Служит, образовывает, изменяет

4. Стоит перед корнем

5. Часть слова

Работая по данной технологии, я вижу, что у детей изменилось отношение к урокам, изменилось отношение детей к собственным ошибками - они перестают бояться их и поймают, что не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Всё больше убеждаюсь, что дети научились работать в парах и в группах. И данная работа стала для них не возможностью удобного списывания у более сильного ученика, а возможностью дотянуться до его уровня, возможностью работать интересно и продуктивно, а также возможностью повысить свой интеллектуальный уровень. Замечаю, что в результате проведения уроков по данной технологии дети научились грамотно задавать вопросы, логично высказывать свои мысли. И, наконец, оживился их интерес к познанию всего нового, творческого.

Могу с уверенностью заявить, моим ученикам стало намного интереснее учиться. Знания, полученные в рамках этой технологии, стали для них более актуальными и более осмысленными.

Данные приемы позволяют детям лучше понимать информацию, легче запоминать правила, при самостоятельной работе с любым текстом ребенку легче выделять главное, а графическое оформление текстового материала позволяет прочно запоминать информацию и пересказывать текст.

Для исследования эффективности использования ТРКМ в учебном процессе мною была проведена диагностика интеллектуальных способностей обучающихся. Для этого использовалась методика Замбицявичене Э.Ф.

Изучалось:

умение исключать лишнее;

словесно-логическое мышление;

умение обобщать;

умение анализировать.

| Уровень развития | 3 класс | 4 класс |

| Высокий | 8,3% | 16,7% |

| Норма | 58,3% | 75% |

| Близкий к норме | 25,1% | - |

| Низкий | 8,3% | 8,3% |

Сравнительный анализ данных показал, что количество учащихся показывающих высокий уровень увеличилось на 8,4%, а уровень развития соответствующий норме на 16,7%.

Уровень развития критического мышления определялся такими показателями:

Умение ставить вопрос;

Умение работать с информацией.

| Уровень развития | Умение ставить вопросы | Умение работать с информацией |

|

| 3 класс | 4 класс | 3 класс | 4 класс |

| Высокий | 16,7% | 16.7% | 8,3% | 16,7% |

| Средний | 58,3% | 66,6% | 58.3% | 58,3% |

| Низкий | 16,7% | 25 % | 25% | 33,3% |

Результаты исследования показали положительную динамику развития критического мышления: увеличилось количество обучающихся, умеющих работать с информацией и умеющих ставить вопросы на 8,3%.

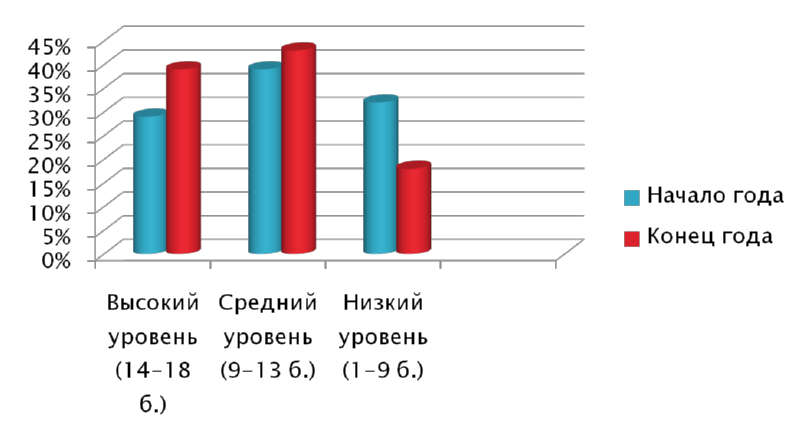

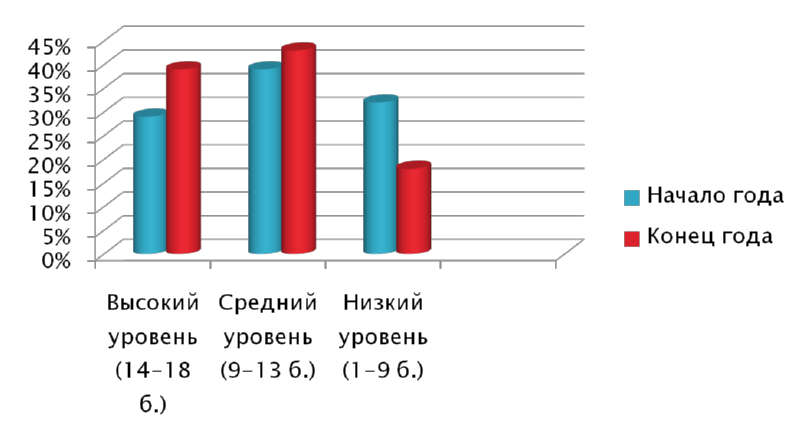

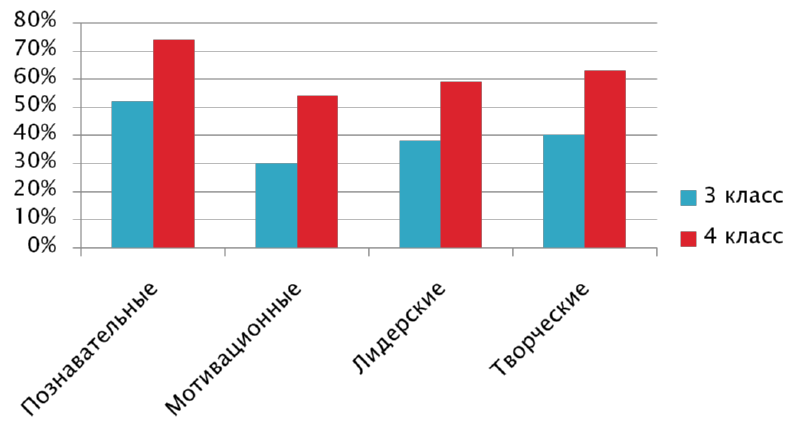

Сравнительный анализ уровня развития мыслительной деятельности обучающихся

(тестовая работа по русскому языку)

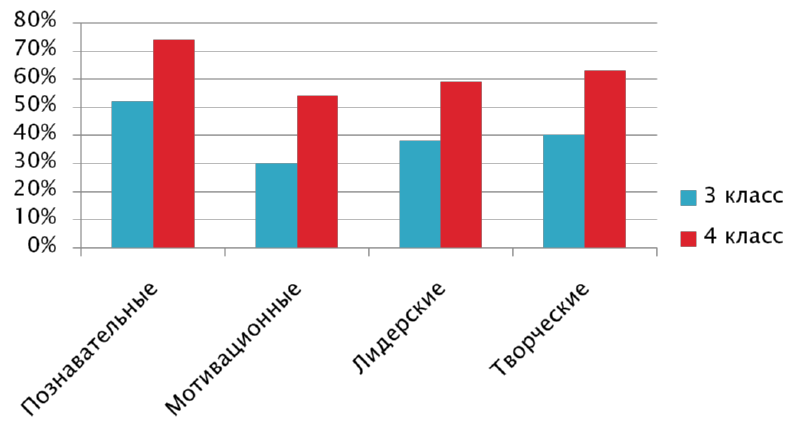

Сравнительный анализ поведенческих характеристик обучающихся

использовался адаптированный вариант методики Дж. Рензулли «Шкала для рейтинга поведенческих характеристик одарённых детей».

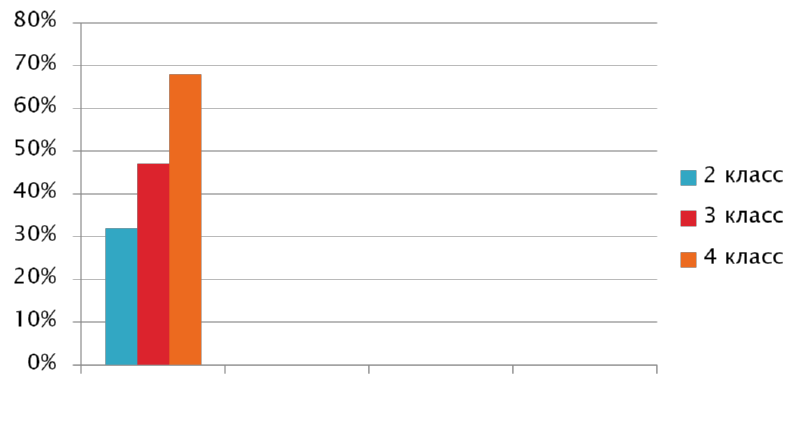

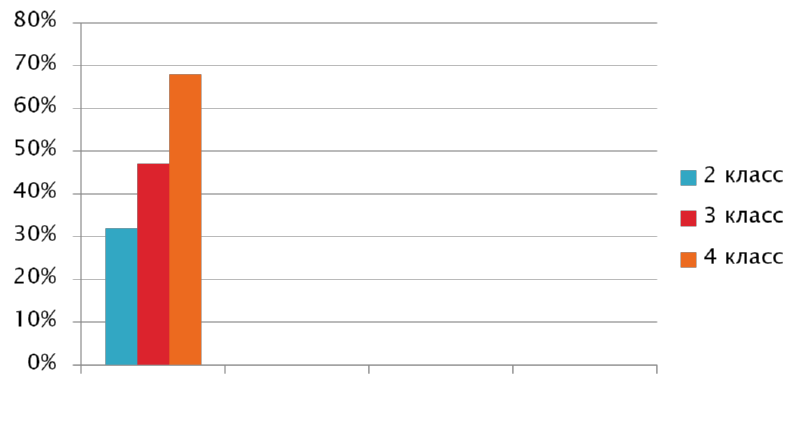

Участие в олимпиадах и творческих конкурсах

Развивая критическое мышление учащихся мне удалось достичь следующих результатов:

-повысить качество обучения по литературному чтению, русскому языку, окружающему миру, «справляться» с нормой чтения;

-побеждать на олимпиадах и конкурсах;

-изменить отношение детей к уроку чтения и окружающему миру (после изучения произведения какого-либо автора ученики идут в библиотеку и продолжают самостоятельно знакомиться с творчеством писателя);

-повысить познавательное отношение к прочитанному (учащиеся учатся показывать свое исследовательское отношение, желание глубже вникать в суть произведения);

-развить положительное отношение к заданиям творческого и проблемно-поискового характера;

-изменить у учащихся отношение к собственным ошибкам и затруднениям, возникающим в ходе работы (они стали восприниматься ими более спокойно;

-возросло умение преодолевать трудности, доводить начатую работу до конца;

-мотивировать учащихся к дальнейшей деятельности (они учатся рефлексировать свою деятельность и развивают коммуникативную культуру);

-создать атмосферу доверия, сотрудничества в системе «учитель-ученик-класс», выработать осознанное отношение к индивидуальной, групповой и коллективной деятельности.