Учебный предмет: Анатомо-физиологические особенности развития детей дошкольного возраста.(1ч)

Тема урока: Высшая нервная деятельность детей дошкольного возраста. Развитие больших полушарий. Выработка и классификация условных рефлексов.

Тип урока: УФНЗ

Цель занятия: сформировать представление о нейро- и психо-физиологических особенностях функционирования нервной системы в онтогенезе центральной нервной системы; развить представление о роли и значении НС выработке условных рефлексов.

Ход занятия

Организационный момент

Формулирование целей и задач урока

Актуализация знаний

4. Объяснение нового материала с элементами закрепления.

5.Закрепление материала

6.Задание на дом. [ 1 ] c. 284-286 Составить кроссворд по теме “Роль нервной системы»

Наглядность: плакаты «Строение нейрона», «Схема рефлекторной дуги», «Виды рецепторов», «Мотонейрон». https://vk.com/club157141124

3. Актуализация знаний

? Что обуславливает поведение человека

? Какие виды темпераментов знаете

? Примеры ВНД

4.Объяснение нового материала с элементами закрепления.

4.1Учения о «ВНД»

4.2.Безусловные и условные рефлексы

4.3. Сигнальные системы, роль речи

4.4. И. П. Павлов и его основные законы

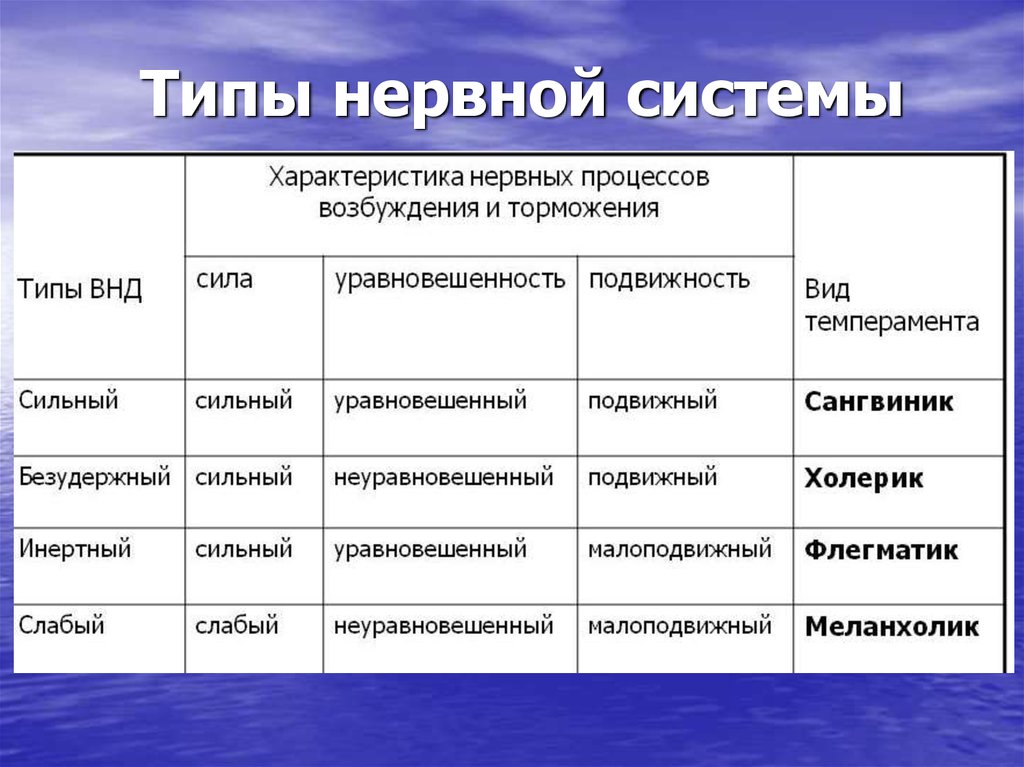

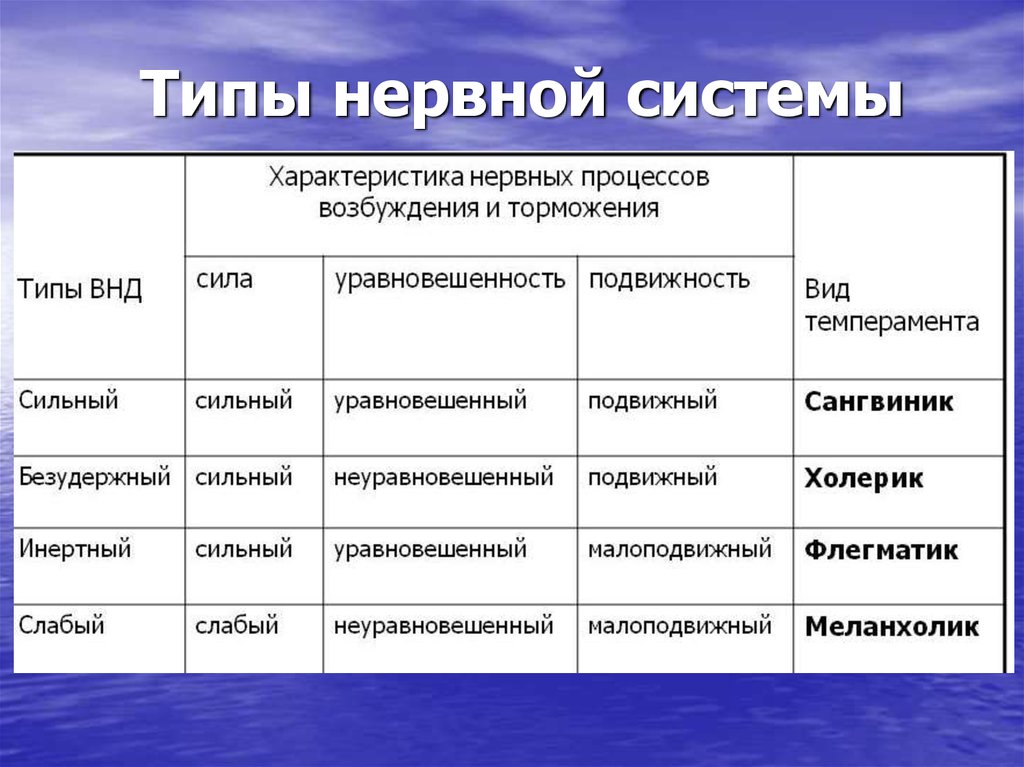

4.5. Типы НС

5. Закрепление материала

?Характеристика 1 сигнальной системы

? Характеристика 2 сигнальной системы

? Роль условных рефлексов в ВНД

? Роль безусловных рефлексов

?Роль нервной системы

? Охарактеризуйте значение НС

5.1.Рефлексия.

Материал к занятию

ВЫ́СШАЯ НЕ́РВНАЯ ДЕ́ЯТЕЛЬНОСТЬ (ВНД), деятельность высших отделов центральной нервной системы животных и человека, которая обеспечивает сложные отношения организма с внешним миром.

Термин «ВНД» введён И. П. Павловым, считавшим его равнозначным понятиям «психическая деятельность» и «поведение». Деятельность высшего отдела нервной системы представлялась ему в виде двух осн. механизмов: временной связи между явлениями внешнего мира и реакциями на них организма и механизма анализаторов

ВНД ребенка имеет свои особенности, взаимодействие организма с окружающей средой осуществляется с помощью безусловных (врожденных) и условных (приобретенных) рефлексов. У детей условные рефлексы возникают сравнительно быстро, но закрепляются медленно. Известно, что условные рефлексы возникают только при многократном повторении одних и тех же условий. Поэтому родители должны помнить, что формирование привычек, правил поведения у ребенка возможно лишь при постоянном упражнении, напоминании о них и при единстве требований к ребенку со стороны всех взрослых, воспитывающих его.

Высшая нервная деятельность детей раннего возраста характеризуется также неуравновешенностью двух основных нервных процессов: процессы возбуждения преобладают над процессами торможения.

Положительные условные рефлексы вырабатываются быстрее, чем тормозные. Малыша значительно легче научить что-то делать, чем научить воздерживаться

от нежелательных действий. Тормозные условные рефлексы требуют большего числа повторений, чем положительные условные рефлексы. Именно из-за этих особенностей маленькому ребенку очень трудно сохранять длительное время тормозное состояние (например, спокойно стоять в течение нескольких минут).

К особенностям ВНД детей относится

и сравнительно слабая подвижность нервных процессов (способности быстро реагировать на изменение окружающей среды). Дети не могут быстро начать или затормозить какое-либо действие. Поэтому нельзя требовать от них быстрого переключения с одного вида деятельности на другой: «Немедленно убирай игрушки и одевайся!» Необходимо дать установку перед началом нового вида деятельности, чтобы ребенок мог подготовиться и постепенно, безболезненно перейти к ней. Например: «Ирочка, скоро будем обедать. Убирай игрушки. Уложи куколку спать. Вот молодец. А теперь собери кубики в коробку».

Еще одна особенность ВНД ребенка в том, что она обладает сравнительно малой выносливостью. Дети быстро устают

от длительного действия одного и того же раздражителя и не выдерживают действия многих сильных раздражителей. При длительном однообразном занятии быстро возникает охранительное торможение — ребенок перестает слушать, отвлекается. Резкие звуки приводят к перевозбуждению либо вызывают повышенную раздражительность. Ребенок не может длительно сохранять одну и ту же позу.

В поведении детей также преобладают иррадиированые реакции. Например, радость у ребенка проявляется часто не только улыбкой,

а сопровождается общими оживленными движениями, громким визгом, хлопаньем в ладоши. При выполнении какого-либо действия дети часто производит много лишних движений. Постепенно в результате многократных действий с предметами, в детских играх, на специальных занятиях формируются более координированные движения, постепенно исчезают лишние движения.

Особенность нервной деятельности ребенка состоит также и в том, что поведение ребенка с первых дней жизни осуществляется при участии коры головного мозга. Например, ребенок, заинтересованный рассказом, может не чувствовать наступившего голода. Ребенок, отвлеченный чем-то интересным, может не реагировать на боль от укола и т. п. Именно этой особенностью объясняется большая зависимость поведения ребенка от удовлетворения его органических потребностей. С возрастом регулирующая роль коры повышается.

Кроме того, у детей легко возникает внешнее торможение. Например, они легко отвлекаются от еды, если входящая в это время медицинская сестра начинает разговаривать с воспитательницей. Трудно сосредоточить внимание детей на занятии, если в комнате в это время проводятся какие-либо интересные для них действия. Вследствие еще недостаточного развития второй сигнальной системы у детей до 3 лет преимущественное значение имеют первосигнальные раздражения, т. е. наглядные образы.

в настоящее время является наиболее полной. В ней представлено четыре типа.

1.2.Типы высшей нервной деятельности

Все формы психической активности (в т. ч. мышление и сознание человека) – элементы ВНД. Созданию учения о ВНД предшествовали работы И. М. Сеченова, развившего идеи о рефлекторной природе пси¬хической деятельности («Рефлексы головного мозга», 1863).

В основе ВНД лежат условные и безусловные рефлексы (по И. П. Павлову, первая сигнальная система). Условные рефлексы вырабатываются при участии высших отделов центр. нервной системы (у высших позвоночных животных и человека – преим. корой больших полушарий головного мозга). Безусловные (врождённые) рефлексы формируются подкорковыми структурами промежуточного мозга (таламус и гипоталамус) и ствола мозга (ретикулярная формация). Таламус распределяет нервные импульсы на кору больших полушарий, а гипоталамус является частью лимбической системы, участвующей в формировании мотиваций, направленных, например, на удовлетворение голода или жажды, выражение агрессии.

Точность приспособления организма к меняющейся окружающей среде осуществляются за счёт образования, торможения и угасания различных условных рефлексов. Сигнальный характер деятельности головного мозга позволяет организму по отдалённым предвестникам – условным раздражителям – заблаговременно приспосабливаться к изменению внешних условий, избегать неблагоприятных ситуаций. Безусловные рефлексы в ВНД являются основой, на которой вырабатываются все условные рефлексы, и проявлением генетической. памяти (наследственно закреплённого опыта предшествовавших поколений).

ВНД сводится к совокупности условных рефлексов, составляющих первую сигнальную систему, общую для человека и животных. В связи с развитием социальных форм трудовой деятельности у человека развились и усовершенствовались сигналы этой первичной системы в виде слов – произносимых, слышимых, видимых (написанных или жестовых), что привело к появлению второй сигнальной системы.

И. П. Павлов выделял следующие основные законы, или правила, ВНД:

1) образование условных рефлексов, или замыкание временной связи, происходит благодаря встречному распространению возбуждения из корковых представительств сочетаемых (условных и безусловных) раздражителей;

2) зависимость величины условного рефлекса от физиологич. силы раздражения;

3) развитие внутреннего торможения в коре, напр., при отмене подкрепления условного рефлекса;

4) развитие внешнего торможения, напр., при действии непривычного раздражителя;

5) распространение (иррадиация) и концентрирование нервных процессов (возбуждения и торможения) по коре больших полушарий мозга, в силу чего происходит взаимодействие между отдельными её частями, а также обобщение и специализация условных рефлексов;

6) взаимная индукция нервных процессов, обеспечивающая взаимодействие между корковыми очагами возбуждения и торможения. В конечном итоге ВНД обеспечивает тончайший анализ и синтез многообразных раздражителей и наиболее совершенные адаптационные возможности организма.

Существенное значение для ВНД имеет динамическая организация мозговых структур (функциональная система по П. К. Анохину). Их деятельность направлена на обеспечение полезного биологического результата. Характер специализации и локализации функций в коре больших полушарий играет важную роль в надёжности её деятельности, которая наряду с силой, уравновешенностью и подвижностью нервных процессов определяет физиологич. основы типов нервной системы (типов ВНД).

Учение о ВНД положило начало новой эпохе в развитии физиологии. Результаты, полученные в этой области знаний, имеют большое значение для медицины, психологии, педагогики, науч. организации труда, а также в кибернетике и в др. отраслях практической деятельности человека.