МбОУ Пильнинская СШ №2 имени А.С. п\Пушкина.

Тема:

«Воспитательная система классного руководителя».

Выполнила:

Учитель начальных классов

2017г.

Содержание

Введение ………………………………………………………………………….3

Глава 1 . Понятие воспитательной системы……………………………………5

. Цели и задачи воспитательной системы…………………………………...6

Концепция воспитательной системы………………………………………...7

Воспитательная система классного руководителя как педагогическое явление и понятие……………………………………………………………10

Глава 2. Моделирование воспитательной системы классного руководителя…………………………………………………………………20

2.1. Что такое моделирование ……………………………………………..20

2.2 Особенности развития детей младшего школьного возраста………………..23

Глава 3. Опыт работы классного руководителя по моделированию воспитательной системы класса …………………………………………...24

3.1.Методы формирования гражданско-патриотических качеств личности………………………………………………………………24

3.2.Информационная справка о классе……………………….…….25

3.3Индивидуальная работа с учащимися……………………..……..27

3.4.Этапы развития воспитательной системы класса………………29

3.5.Управление системой (схема)………………………...………….35

3.6.Ученическое самоуправление……………………………………36

3.7.Законы классного коллектива……………………………………37

3.8.Достижения и результаты функционирования системы……….38

3.9Диаграмма уровня воспитанности учащихся в 1-2 классе ……..39 3.10.Работа с родителями…………………………………………….40

Глава 4. Перспективы развития воспитательной системы…………………41

Список использованной литературы ……………………………………..42

Введение

Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года подчёркивает исключительную роль семьи в решении задач воспитания. И это неслучайно, потому что проблема воспитания новых поколений россиян – самая острая проблема школы, семьи, государства.

Совершенно очевидно, что на вопрос, только ли семья может обеспечить воспитание активной, творческой, легко адаптирующейся к новым социальным отношениям личности, ответ однозначен – «нет».

Семья и общеобразовательные учреждения представляют собой два важных института социализации детей: для полноценного развития ребёнка необходимо тесное взаимодействие обеих сторон.

Современное российское общество характеризуется низким уровнем патриотизма, нравственности, правовой культуры. Оказавшись в центре социальных, экономических, политических противоречий, необычайно осложнилась проблема воспитания Человека, гражданина России, способного взять на себя ответственность за свою судьбу, города, Отечества.

В этих условиях школа не может переложить вину за сложившуюся ситуацию на родителей, порой формально решая проблемы нравственного воспитания. Необходимо искать новые подходы в организации сотрудничества с ними, менять содержание и формы взаимодействия с семьёй. Классный руководитель и родители должны рассматриваться как партнёры в воспитании ребёнка, а это означает равенство сторон, взаимное уважение, доброжелательность и заинтересованность в успешном осуществлении сотрудничества.

Воспитание успешно, если оно системно. Создание гуманистических воспитательных систем – наиболее эффективный и верный путь в воспитании. Воспитание понимается при этом как личностно ориентированное взаимодействие семьи и школы, целью которого является обеспечение условий развития ребёнка, его личностного роста, становление его личности в школьные годы.

В играх детей нередко возникает вопрос : кто самый главный? Как правило дети начинают искать на него ответ и вскоре находят. Если мы последуем примеру детей и зададим себе этот вопрос: а кто самый главный человек в школе? « Однозначно директор», - ответили бы большинство из нас. Но всё ли так однозначно, если поиском ответа на этот вопрос занят родитель? Ведь из его уст можно услышать и другой ответ. « Для меня самый главный человек в школе – это классный руководитель», - скажет он и обоснует свою точку зрения десятком аргументов. И, слушая, невольно убеждаешься в его правоте, ведь в плоскости отношений « ребёнок – школа» нет более важной персоны, чем классный руководитель. В эпоху перемен учителю очень важно занять правильную гражданскую и педагогическую позицию, верно определить целевые ориентиры в своей жизни и педагогической деятельности.

Глава 1

Понятие воспитательной системы

В последние годы в педагогику вошло понятие «школьная воспитательная система» Его появление обусловлено влиянием на теорию и практику воспитания идей системного подхода, получивших широкое распространение в современной науке, менеджменте, технике. В 1970 году на страницах журнала «Советская педагогика» появились первые научные публикации Ф.Ф.Королёва, В.Т.Куракина и Л.И.Новиковой о применении системного подхода в педагогических исследованиях и воспитательной работе. Первая небольшая брошюра «Воспитательная система школы: проблемы и поиски», посвящённая рассмотрению этого понятия и воспитательной системы как феномена педагогической действительности вышла в издательстве «Знание» в 1989 году. Последующие годы разработки теории воспитательных систем показали плодотворность, актуальность её идей.

Благодаря исследованиям Л.И.Новиковой, Л.В.Байбородовой, Е.В.Бондаревской, З.И.Васильевой, Б.З.Вульфова, А.В.Гавилина, О.С.Газмана, О.В.Заславской, В.А.Караковского, И.А.Колесниковой, Л.Н.Куликовой, А.Г.Пашкова, Н.Л.Селивановой, А.М.Сидоркина, Е.Н.Степанова, Ю.П.Сокольникова и др. созданы теоретические и методические основы воспитательных систем, что позволило значительно обогатить педагогику новыми знаниями о системной природе и сущности воспитательного процесса, его компонентов и структуре, закономерностях построения, управления и преобразования, путях и способах развивающего влияния

На личность ребёнка.

В научной литературе существует несколько дефиниций, посредством которых исследователи пытаются отразить сущность данного феномена. Так Л.И.Новикова и её коллеги Н.Л. Селиванова и В.А.Караковский предлагают следующие дефиниции:

- « Воспитательная система есть целостный социальный организм, возникающий в процессе взаимодействия основных компонентов воспитания и обладающий такими интегративными характеристиками, как образ жизни коллектива, его психологический климат».

- «Воспитательная система – это развивающийся во времени и пространстве комплекс взаимосвязанных компонентов: целей, ради которых система создаётся; совместной деятельности людей, её реализующих; самих людей как субъектов этой деятельности; освоенной ими среды; отношений, возникающих между участниками деятельности; управления, обеспечивающего жизнеспособность и развития системы».

Общая способность содействовать развитию личности ребёнка предоставляется исследователю как целое, складывающееся из отдельных способностей, таких как:

- способность диагностировать развитие личности учащегося, детского и педагогического коллективов;

- способность выдвинуть и обосновать цель воспитательного процесса;

- способность организовать жизнедеятельность сообщества детей и взрослых в максимальной степени благоприятную для самореализации и самоутверждения личности ребёнка, педагога и родителя;

- способность интегрировать усилия субъектов воспитательного процесса, сделать их наиболее эффективными;

- способность создать в образовательном учреждении и за его пределами развивающую среду, нравственно благоприятную и эмоционально насыщенную;

- способность осуществить научно обоснованный анализ сложившийся социально-педагогической ситуации.

Учёные называют также черты воспитательной системы, характерные для данного социально-педагогического явления:

- Воспитательная система – это система социальная. Её ядро – люди и их потребности, мотивы, интересы, ценностные ориентации, действия, отношения. Функционирование воспитательной системы осуществляется в соответствии с законами общественного развития.

- Воспитательная система – это система педагогическая. Её функционирование связано с реализацией целого ряда педагогических задач, для решения которых используются разнообразные формы, приёмы и методы педагогической деятельности. Результаты решения задач свидетельствуют об эффективности воспитательной системы.

- Воспитательная система – это система ценностно0ориентированная. Любая воспитательная система ориентирована на определённые ценности. В современной педагогической науке и практике признаны педагогически нецелесообразными идеи построения воспитательного процесса на основе антигуманных ценностей и авторитарного стиля отношений между педагогом и ребёнком и взят курс на моделирование, построение и исследование воспитательных систем гуманистического типа.

- Воспитательная система – это система целостная. Нередко её называют организмом, как бы подчёркивая, что она состоит органов компонентов, взаимосвязь и взаимодействие которых позволяет системе функционировать как единое целое и обладать системными интегративными качествами.

- Воспитательная система – это система открытая. Она имеет множество связей и отношений с окружающей социальной и природной средой, которые обеспечивают функционирование и развитие системы.

- Воспитательная система – это система целенаправленная. Её невозможно представить без цели. При отсутствии целевых ориентиров воспитательная деятельность теряет свой смысл, ведь её сущностной характеристикой является целенаправленность.

- Воспитательная система – это система сложная и вероятностная. Сложность воспитательной системы обусловлена большим количеством элементов и связей между ними, полиструктурностью и качественной сложностью самой системы и её составляющих компонентов. Будущее сложных систем трудно предсказать, поэтому прогнозы носят вероятностный характер.

- Воспитательная система – это система саморазвивающаяся и самоуправляемая. Внутри системы скрыта способность к преодолению противоречий развития усилиями самих участников педагогических процессов, способность к самоуправлению, постановке целей, проектированию нового состояния системы воспитания и этапов его достижения, корректировке образовательно-воспитательных процессов, объективному анализу их хода и результатов. Выдвижению новых перспектив и т. д.

Цели и задачи воспитательной системы

Воспитание – целенаправленное восхождение ребёнка к культуре современного общества, развитие способности жить в нём и сознательно строить свою жизнь. Следовательно, цель построения воспитательной системы – создание благоприятной среды для саморазвития и самовыражения ребёнка

Цель воспитания – личность, способная вести созидательный образ жизни, имеющая активную гражданскую позицию, обладающая экологической и экономической грамотностью, духовной культурой, умеющая определиться и адаптироваться в условиях современного информационного общества.

Чтобы процесс формирования осуществлялся целенаправленно и эффективно, необходимо помнить о Задачах-доминантах:

- формировать ценностное отношение к Природе как общему дому человечества;

- формировать ценностные отношения к нормам культурной жизни;

- формировать представление о человеке как субъекте жизни и наивысшей ценности на Земле;

- формировать ценностное отношение к социальному устройству человеческой жизни;

- формировать жизненные позиции, развивать способности к индивидуальному выбору жизненного пути.

Задачи – минимум:

Коллективный уровень

- продолжить развивать в коллективе дружеские отношения, отношения заботы, взаимопомощи и взаимоподдержки;

- через деятельность микроколлективов показать значение норм, прав, традиций в жизни коллектива класса, в жизни семьи, в жизни родного края.

Групповой уровень

- учить ребят вести обсуждение вопросов о роли норм и правил в жизни человека и общества;

- развивать умение работать в группе, команде, коллективно решать творческие задачи;

- способствовать усвоению правил дискуссии, обсуждения, спора.

Индивидуальный уровень:

- активизировать участие каждого в КТД, в выполнении поручений;

- развивать у каждого культуру общения;

- приучать каждого к порядку, организованности, жизни по правилам.

1.2. Концепция воспитательной системы

«Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к Отечеству и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, семейными и родовыми наклонностями».

К.Д.Ушинский

Для того чтобы каждый маленький человек в будущем состоялся и был на своем месте, мне, как классному руководителю шестиклассников, близка и понятна Концепция воспитательной системы, формирующей чувство гражданской ответственности, духовности и культуры, сохранения национальных традиций.

2010 год- год празднования 65 летия Победы в Великой Отечественной войне, с целью приобщения учащихся к участию в ряде мероприятий, посвященных этой знаменательной дате, предлагаю свою воспитательную систему, основанную на гражданско-патриотическом и духовном развитии личности ученика.

«Патриотизм-это одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, присущих всем сферам жизни общества и государства, является важнейшим духовным достоянием личности, характеризует высший уровень ее развития и проявляется в ее активно- деятельностной самореализации на благо Отечества»

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной российской школе является формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, которые имеют огромное значение в социально- гражданском и духовном развитии личности ученика. Только на основе возвышающих чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к Родине, появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохранение материальных и духовных ценностей общества, развивается достоинство личности.

Содержание понятия патриотизма включает в себя:

- чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос;

- уважительное отношение к языку своего народа;

-заботу об интересах Родины;

-осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства;

-проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине;

-гордость за социальные и культурные достижения своей страны;

-гордость за свое Отечество, за символы государства, за свой народ;

-уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа, его обычаям и традициям;

-ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее;

-гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности.

Истинный патриотизм предполагает , как видно из его определения, формирование и его длительное развитие целого комплекса позитивных качеств.

Патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственности и социальной активности личности, осознающей свою нераздельность и неразрывность с Отечеством.

Патриотизм формируется в процессе обучения, социализации и воспитания школьников. Одно социальное пространство для развития патриотизма не ограничивается школьными стенами. Большую роль здесь выполняют семья и другие социальные институты общества, такие как: средства массовой информации, общественные организации, учреждения культуры и спорта, учреждения здравоохранения, правоохранительные органы, учреждения социальной защиты населения.

Для формирования патриотизма в системе воспитательной работы в школе нужно знать не только его сущность и содержание, но и те внутренние психолого-педагогические компоненты, которые в своей совокупности выступают как носители указанного качества.

Средний школьный возраст (от 11 -12-ти до 15 лет) -самый благоприятный для творческого развития.. В этом возрасте учащимся нравится решать проблемные ситуации, находить сходства и различия, определять причину и следствие. Ребятам интересны внеклассные мероприятия, в ходе которых можно высказать свое мнение и суждение. Самому решать проблему, участвовать в дискуссии.

Особое значение для подростка в этом возрасте имеет возможность самовыражения и самореализации.

Классному руководителю необходимо обращать внимание на ряд аспектов:

- формирование нравственных качеств личности

-знакомство с примерами положительных идеалов

Педагогу нужно глубоко осмыслить особенности развития и поведения современного подростка, уметь поставить себя на его место в сложнейших противоречивых условиях реальной жизни.

Воспитательная система классного руководителя как педагогическое явление и понятие

В педагогической среде значительно возрос интерес к использованию системного подхода в обучении и воспитании школьников, в управлении жизнедеятельностью образовательного учреждения. Появилось большое количество педагогических коллективов ,пробующих моделировать и создавать образовательные и воспитательные системы. Во многих случаях попытки оказываются удачными: применение системного подхода позволяет сделать педагогический процесс более целенаправленным, управляемым и, самое важное, эффективным. Не случайно в тех учреждениях образования, где построена и успешно функционирует воспитательная система учебного заведения в целом, появилось желание создать воспитательные системы в учебных группах и классах. Однако в теории не существует понятия « воспитательная система класса». Класс принято рассматривать лишь как компонент (элемент) воспитательной системы школы. Но верна ли эта общепринятая точка зрения? Несколько лет назад этот вопрос последовал бы, наверное, утвердительный ответ, ведь тогда воспитательная система школы являлась основным и фактически единственным предметом исследования условий и возможностей использования системного подхода в воспитательной практике. А сейчас следует дать отрицательный ответ. И на уровне структурного подразделения учреждения образования можно и необходимо моделировать и создавать воспитательную систему.

Что же такое воспитательная система класса (а значит классного руководителя)? Из каких элементов и компонентов она состоит?

Воспитательная система класса – это способ организации жизнедеятельности и воспитания членов классного сообщества, представляющий собой целостную и упорядоченную совокупность взаимодействующих компонентов и способствующий развитию личности и коллектива.

Она относится к социальному типу систем, т.е. является «живым» системным образованием. Воспитательная система класса - это достаточно сложное социально – педагогическое явление, состоящее из большого количества элементов. На вопрос, сколько же элементов составляют воспитательную систему, ответить нелегко. Наверное таких составляющих несколько десятков, а может и более. Всё зависит от степени детализации проводимого анализа, в процессе которого целое мысленно расчленяется на его составные части. Создатели теоретических основ воспитательной системы Л.И Новикова, В.А.Караковский, Н.Л.Селиванова утверждают: « Ошибаются те педагоги, которые при моделировании пытаются чрезмерно детализировать модель. В ней должны быть выделены наиболее важные (существенные) компоненты и связи.

Выявление основных компонентов осуществлялось мной посредством изучения научно – методической литературы, практического использования системного подхода в воспитательной деятельности, проведения опытно – экспериметальной работы, применения теоретических методов исследования.

С помощью перечисленных методов удалось выделить компоненты воспитательной системы класса, которые следует отнести к разряду наиболее существенных и важных . Такими составляющими являются пять компонентов:

Индивидно – групповой компонент

Ценностно – ориентационный

Функционально – деятельностный

Пространственно – временной

Диагностико – аналитический

А сейчас приступим к описанию основных компонентов воспитательной системы класса.

Первый компонент - это индивидно – групповой , представляющий собой сообщество (общность) детей и взрослых, участвующих в создании, управлении и развитии воспитательной системы класса. Он состоит из нескольких элементов, таких, как :

Классный руководитель

Учащиеся класса

Родители учащихся

Педагоги и другие взрослые, которые участвуют в воспитательном процессе и жизнедеятельности классного коллектива.

Индивидно – групповой компонент имеет исключительную важность. Во – первых, именно члены классного сообщества: учащиеся, педагоги, родители, обладая субъектными полномочиями, решают, какую воспитательную систему создавать, как её моделировать и строить, каким образом система должна функционировать и т. д..Во – вторых, смысл и целесообразность всей деятельности по созданию воспитательной системы обусловлены необходимостью реализации потребности в изменениях индивидных и

групповых характеристик этого компонента и составляющих его элементов.

Основное предназначение воспитательной системы заключается в содействии развитию личности каждого члена классной общности и формированию коллектива в данном классе. Главную роль в построении, функционировании и развитии воспитательной системы класса играет классный руководитель. Его жизненные ценностные ориентации, педагогические воззрения и позиция, интересы и увлечения являются одними из наиболее существенных системообразующих факторов. Не случайно при смене классного руководителя претерпевает значительные изменения воспитательная система этого класса.

Непосредственно отвечая за успешность проектирования учебно воспитательного процесса в классе, классный руководитель оказывается самым заинтересованным лицом в построении эффективной воспитательной системы в своём классе. Его заинтересованность подкреплена наличием у него необходимых полномочий . Для осуществления деятельности по моделированию, построению и управлению воспитательной системой класса необходима специальная теоретическая, методическая и практическая подготовка классного руководителя.

Самой значительной и безусловно важной частью индивидно – группового компонента, да и классной воспитательной системы в целом, являются учащиеся класса. С одной стороны, они – полноправные субъекты своего развития, жизнедеятельности классного сообщества, создания воспитательной системы, а с другой – объекты преднамеренно сфокусированного и непроизвольного влияния совместной деятельности, культивируемых в классном коллективе отношений и общения.

Своеобразие классной воспитательной системы во многом обусловлено индивидуальными и групповыми особенностями учащихся класса, в котором она создаётся. Классному руководителю необходимо увидеть и понять специфические черты классного сообщества . Проблемы создания и функционирования воспитательной системы класса не могут не волновать родителей, администрацию школы, учителей – предметников и других взрослых, участвующих в воспитательном процессе и жизнедеятельности школьного коллектива. « Ни один воспитатель не имеет права, - по мнению А.С. Макаренко, - действовать в одиночку, на собственный риск и на свою собственную ответственность. Должен быть коллектив воспитателей, и там, где воспитатели не соединены в коллектив и коллектив не имеет единого плана работы, единого тона подхода к ребёнку, там не может быть никакого воспитательного процесса».

Второй компонент воспитательной системы классного руководителя – это ценностно – ориентированный, который представляет собой совокупность следующих элементов:

Цели и задачи воспитания;

Перспективы жизнедеятельности классного сообщества;

Принципы построения воспитательной системы и жизнедеятельности класса.

Подчёркивая существенную значимость данного компонента, его можно назвать ценностно – смысловым ядром. В воспитательном пространстве класса существует широкий спектр индивидуальных и групповых ценностей. Одни ценности играют важную регулятивную роль в построении совместной деятельности и общения, другие - имеют второстепенное значение для членов сообщества и служат лишь фоном их жизнедеятельности, а третьи – вообще не замечаются и как бы вовсе не существуют. К сожалению часто недооценивается важность ценностно – ориентационного компонента, поэтому в планах работы классных руководителей можно обнаружить недостаточно продуманные и обоснованные цели или вовсе их отсутствие.

Воспитания без цели не бывает, так как характеристиками этого процесса являются целесообразность, целеустремлённость, целенаправленность. Классный руководитель должен об этом помнить и уделять более пристальное внимание. В теории и практике воспитания различают три основные цели:

Идеальная цель – это некий идеал, к которому стремиться общество, школа, педагог;

Результатная цель – это прогнозируемый результат, часто выраженный в желаемом образе учащегося и который планируется достичь за определённый промежуток времени.

Процессуальная цель – это проектируемое состояние воспитательного процесса, оптимальное для формирования желаемых качеств учащегося.

В процессе целеполагающей деятельности классного руководителя каждая из названных целей наполняется конкретным содержанием, обусловленным педагогическим кредо воспитателя. Большинство педагогов избирают в качестве идеальной цели воспитание всесторонне и гармонично развитой личности. В выборе результатной цели классные руководители опираются, как правило, на спроектированный в масштабе всего образовательного учреждения образ выпускника начальной, основной или средней школы, внося при этом необходимые коррективы, отражающие особенности класса. При разработке результатной цели необходимо соблюдать требования, предъявляемые к целевым ориентирам воспитательной деятельности. Они должны быть:

Направлены на развитие личности ребёнка, формирования его интеллектуального, нравственного , коммуникативного эстетического и физического потенциалов, овладение учащимися целостной системой знаний об окружающем мире, практическими умениями и навыками, способами творческой деятельности.

Сопряжены с интересами и ценностными установками членов классного сообщества, учитывать социальный заказ государства и общества, соответствовать особенностям коллектива класса и условиям его жизнедеятельности.

Обеспечены необходимыми ресурсами для их реализации.

Конкретными,, чётко и ясно сформулированными.

Трудными, но реально достижимыми.

Гибкими, то есть обладать способностью к корректировке.

Диагностичными.

Процессуальные цели неразрывно связаны с результатными, так как они предусматривают изменения в воспитательном процессе, обеспечивающие достижение воспитанниками желаемого образа выпускника (учащегося). В планах работы классных руководителей встречаются цели и задачи этого вида.

«Воспитать человека, - подчёркивал А.С Макаренко, - значит воспитать у него перспективные пути».

В зависимости от целевых установок, возрастных особенностей учащихся

, уровня развития классного коллектива перспективы могут быть следующими:

Близкая – поход, праздник именинников, посещение театра, концерта, выставки, экскурсия;

Средняя – коллективное творческое дело, победа или участие в конкурсе, туристическая поездка;

Далёкая – успешно завершить обучение в школе; стать образованными и воспитанными личностями; оставить в школе добрый след в виде установления традиции или весомого вклада в обустройство школьного здания и т.п.

Третий компонент воспитательной системы класса – функционально – деятельностный, который складывается из таких элементов как:

Системообразующийй вид деятельности, формы и метода организации совместной деятельности и общения;

Основные функции воспитательной системы;

Педагогическое обеспечение и самоуправление жизнедеятельностью классного сообщества.

Этот компонент выполняет роль главного системообразующего фактора, обеспечивающего упорядоченность и целостность воспитательной системы, функционирование и развитие её основных элементов и связей.

Основу данного компонента составляют совместная деятельность и общение членов классного сообщества. Изучение воспитательной практики классного руководителя, успешно работающего с учащимися, показывает, что они, с одной стороны, пытаются использовать в воспитании и развитии школьников разнообразные виды и формы деятельности а с другой – в широком спектре деятельности выделяют какой –то один вид в качестве системообразующего и с его помощью строят воспитательную систему класса, формируют неповторимую индивидуальность классного коллектива.

В последние годы наряду с деятельностью стали чаще использоваться в воспитании учащихся и методы общения Классные руководители стали больше уделять внимания деловому и неформальному общению членов классного коллектива, развитию коммуникативной культуры школьников. В педагогическом арсенале появились тренинги общения, коммуникативные игры часы общения и развития, кружки и клубы коммуникативной культуры. Это не только значительно обогатило воспитательный процесс, но и способствовало повышению его эффективности.

Выбор содержания и способов организации деятельности общения в классном коллективе находится в тесной взаимосвязи с функциями воспитательной системы. Класс по отношению к личности ребёнка может выполнять следующие функции:

Образовательную, направленную на формирование у детей целостной и научно обоснованной картины мира ;

Воспитательную, содействующую нравственному становлению личности школьника;

Защитную, связанную прежде всего с психологической защитой ребёнка от негативных влияний среды;

Компенсирующую, предполагающую создание дополнительных условий для развития творческих способностей детей.

Интегрирующую и корректирующую, заключающиеся в том, что при соблюдении определённых условий класс может интегрировать и корректировать различные влияния, которые испытывает ребёнок как в классе, так и вне его.

Успешность реализации классом перечисленных функций во многом зависит от педагогического обеспечения жизнедеятельности классного сообщества и прежде всего от эффективной деятельности классного руководителя.

Ведущие роли классного руководителя, такие как:

«контроль», обеспечивающий включение учащегося в учебно – воспитательный процесс ( контроль за посещением, поведением, дежурством, питанием; выяснение отношений с родителями, индивидуальная работа с учащимися, игнорирующими учебно – воспитательный процесс)

« проводник по стране знаний», создающий условия для развития познавательного интереса и желания учиться ( информация учащихся и родителей об особенностях школы и её требований к учащимся, воспитательные мероприятия познавательного характера, помощь учащимся в самообразовании)

« нравственный наставник», содействующий соблюдению учащимися норм и правил, разрешению возникающих конфликтов как между учащимися, так и другими педагогами, работающими в классе ( обучение этике и этикету, беседы на нравственные, социальные, правовые темы)

« носитель культуры», помогающий освоить культурные ценности, на основе которых организован учебно – воспитательный процесс ( проведение экскурсий, коллективных походов в театр, музеи, на выставки, вечера и беседы о культуре, культмассовые мероприятия в классе и школе)

«социальный педагог», который способствует решению различных социальных проблем учащихся ( создание нормальных условий общения в школе и дома, зашита прав ребёнка, формирование навыков социальной жизни);

« старший товарищ», который помогает включиться в различные виды деятельности, берёт на себя часть заботы об учащихся ( формирование коллектива класса, организация коллективной творческой деятельности);

« фасилитатор», оказывающий помощь учащимся в самопознании , самоопределении, самореализации ( беседы, тренинги, игры, индивидуальная работа с учащимися).

Четвёртый компонент воспитательной системы класса – это пространственно – временной. Он состоит из таких элементов, как : Эмоционально – психологическая, духовно – нравственная и предметно

– материальная среда;

Связи и отношения классного сообщества с другими общностями детей и взрослых;

Место и роль класса в воспитательном пространстве образовательного учреждения ;

Этапы становления и развития воспитательной системы.

Каждая воспитательная система имеет среду – своё жизненное пространство, в котором осуществляется совместная деятельность и общение членов классного сообщества, развиваются межличностные и деловые отношения, формируются индивидуальные и групповые ценностные ориентации. Основным «местом жительства» класса, как правило, является учебный кабинет, закреплённый администрацией школы за учащимися и классным руководителем данного класса. В нём происходят главные события классной жизни, специально создаются или стихийно возникают ситуации, которые существенно влияют на становление личности ребёнка и формирование детского коллектива. Отсюда очевидна важность заботы классного руководителя, его питомцев и коллег об уютной и комфортной обстановке в учебном кабинете, об эмоционально и духовно – нравственном насыщении жизненного пространства класса. Правильно поступают те классные руководители, которые пытаются создать в классном коллективе более духовно богатую и нравственно чистую атмосферу, чем в окружающем социуме. Целесообразность такого подхода объясняется тем, что у ребёнка ещё не сформирован нравственный иммунитет к аморальным и асоциальным явлением в обществе, что он ещё не убеждён в правильности своего ответа на вопрос: что такое хорошо и что такое плохо? Однако это не означает, что воспитательная система класса должна быть закрытой системой с максимально ограниченными внешними связями и отношениями. Совершенно не так – лишь открытость системы позволяет ей эффективно действовать и интенсивно развиваться. Классный руководитель должен заботиться об установлении и укреплении связей класса со сверстниками из других учебных коллективов, о формировании межвозрастных отношений внутри школы и за её пределами. Значительно обогащает жизнедеятельность класса наличие друзей из ближайшего социального окружения. Ими могут быть родители, бабушки, дедушки, руководители кружков, секций, народные умельцы, ветераны войны и труда. Хорошими друзьями классных коллективов бывают различные люди, отличающиеся по возрасту, характеру, профессии, политическим воззрениям , но схожие по двум очень важным качествам: во –первых, они чем-то ( своим увлечением, жизненным опытом, талантом) интересны учащимся; во-вторых, они проявляют желание быть полезными детям. Часто такая позиция взрослых вызывает адекватную реакцию со стороны учащихся, которые тоже пытаются стать нужными для окружающих и стремятся окружить своей заботой нуждающихся в ней. Формирование внутренней и внешней среды функционирования и развития классного коллектива и его членов неразрывно связано с определением и осознанием места и роли класса в воспитательном пространстве всего образовательного учреждения особенно это важно для сельской школы, где при малочисленности учащихся и педагогов десятками нитей переплетены связи и отношения между классными коллективами, отдельными учебными группами и школьной общностью в целом. Поэтому при моделировании и построении воспитательных систем школы и класса необходимо учитывать характер и тенденции взаимодействия в процессе становления и развития этих системных образований. Как показывают результаты опытно –экспериментальной работы , процесс развития общешкольной и классных воспитательных систем протекает более успешно, е членов классного сообщества если создание системы образовательного учреждения начинается в более ранние сроки, чем моделирование воспитательных систем его структурных подразделений.

Классному руководителю и другим членам классного сообщества гораздо проще найти свою нишу в воспитательном пространстве, если им будут известны цель. Задачи, принципы и основные направления, формы и способы построения жизнедеятельности и воспитательного процесса в общешкольном коллективе. Успешность развития воспитательной системы класса зависит также от умения классного руководителя правильно определить этапы этого процесса и в соответствии с ними избрать адекватные цели и средства педагогической деятельности.

Можно выделить четыре этапа в развитии воспитательной системы класса:

Первый этап – этап проектирования системы;

Второй этап – этап становления системы;

Третий этап – этап стабильного функционирования системы;

Четвёртый этап - этап завершения функционирования или коренного обновления системы.

На первом этапе преобладает деятельность по изучению интересов, потребностей и других личностных характеристик членов классного сообщества. Такая деятельность в этот период является главным системообразующим фактором.

На втором этапе особое внимание уделяется укреплению межличностных отношений, формированию чувства «мы». Призыв классного руководителя: « Делай как я!» становится в этот период основным девизом жизнедеятельности классного коллектива.

Нам третьем этапе активно развиваются самоуправленческие начала, поэтому появляются вскоре один за другим лозунги: « Делай как лучшие из нас!»Воспитательная система начинает соответствовать проектному замыслу его создателей. Доминирующий вид совместной деятельности формирует индивидуальность классного коллектива.

Для четвёртого этапа характерны две тенденции: первая – постараться сделать так, чтобы лучшее в жизни класса стало достоянием всего школьного коллектива. Вторая – искать новые идеи, формы и способы обновления жизнедеятельности в классе.

Пятый компонент воспитательной системы класса – это диагностико –аналитический . включающий в себя следующие элементы:

Критерии эффективности воспитательной системы;

Методы и приёмы изучения результативности воспитательной системы;

Формы и способы анализа, оценки и интерпретации полученных результатов.

Необходимость включения этого компонента в перечень основных компонентов системы объясняется тем, что при отсутствии достоверной информации о развитии личности ребёнка и формировании классного коллектива ставится под сомнение педагогическая целесообразность всей достаточно сложной и трудоёмкой деятельности, проводимой по моделированию и построению воспитательной системы класса . В последние годы классные руководители пытаются отказаться от измерения результатов воспитательной деятельности « на глазок» и стараются овладеть диагностическими приёмами и методами исследования эффективности учебно-воспитательного процесса. Однако не всегда эти попытки бывают удачными, так как нередко классному руководителю недостаёт знаний и умений в психолого-педагогической диагностике. Классный руководитель нуждается в помощи учёных и методистов.

«Мерилом» эффективности функционирования классной воспитательной системы могут быть признаны следующие критерии;

- воспитанность учащихся;

- защищённость и комфортность ребёнка в классе;

- удовлетворённость учащихся и их родителей жизнедеятельностью в классе;

- сформированность классного коллектива;

- репутация класса;

- проявление индивидуальности («лица») классной общности.

Таким образом мной названы и охарактеризованы основные компоненты и элементы воспитательной системы классного руководителя.

Глава 2

Моделирование воспитательной системы классного руководителя

2.1 Что такое моделирование?

Построение воспитательной системы классного руководителя начинается с моделирования. В науке под моделированием принято понимать метод познавательной или практической деятельности, с помощью которого конструируется аналог – заместитель отображаемого либо создаваемого объекта, явления или процесса с целью получения новой информации. Многовековой опыт использования метода моделирования в науке и технике, несомненно, полезен и для педагогических работников. Но при этом надо отчётливо понимать, что моделирование воспитательных систем существенным образом отличается от моделирования технических систем.

Исследуя ход и результаты формирования модельных представлений о воспитательной системе, мы пришли к заключению, что моделирование воспитательной системы класса – это процесс взаимодействия классного руководителя со своими коллегами, учащимися и их родителями по формированию целостного коллектива. Моделирование воспитательной системы целесообразно рассматривать как процессуальную систему, составными частями которой являются:

Субъект моделирования;

Объект моделирования;

Процесс деятельности по формированию модельных представлений о воспитательном процессе в классе;

Модель и результаты, достигнутые при её использовании в процессе воспитания и организации жизнедеятельности классного сообщества;

Остановимся на каждой составляющей процесса моделирования воспитательной системы.

Сначала о субъекте моделирования. В его качестве выступает классное сообщество – классный руководитель, учащиеся и их родители, педагоги и другие взрослые, участвующие в воспитательном процессе и жизнедеятельности класса. Главную роль в разработке модели воспитательной системы, несомненно, играет классный руководитель. Именно он является инициатором и организатором совместной деятельности по формированию модельных представлений, и от его профессиональной компетентности зависит педагогическая его целесообразность создаваемой модели воспитательной системы. Успешность моделирования находится в прямой зависимости от активности участия в данном процессе учащихся класса. Необходимость выполнения учащимися субъектной роли в деятельности по созданию модели воспитательной системы обусловлена следующими обстоятельствами:

- во-первых, учащиеся – это значительная часть классного сообщества, их интересы, потребности и устремления должны в максимальной степени учитываться при формировании модельных представлений о целях, принципах, формах и способах организации учебно-воспитательного процесса и жизнедеятельности в классе;

- во-вторых, так как самодеятельность имеет решающее значение для формирования личности учащихся, то следует создавать условия для её проявления на всех этапах жизнедеятельности классного сообщества, включая и период моделирования ;

- в- третьих, учащиеся способны анализировать и оценивать многие стороны жизни в классе, вносить конструктивные и оригинальные предложения по её улучшению.

Не должны оставаться в стороне и родители. Ведь они обладают знаниями, которыми не располагает классный руководитель. Родители заинтересованы в положительных изменениях личности своего ребёнка, поэтому могут внести свой вклад в моделирование и построение воспитательной системы. Они имеют богатый социальный опыт и выражают в себе интересы представителей разных профессий. Отсюда становится очевидной важность соединения в совокупном субъекте моделирования воспитательной системы класса.

Объектом моделирования является воспитательная система класса. Чтобы сформировать целостный и адекватный образ создаваемой системы, целесообразно использовать компонентный механизм моделирования. Суть его заключается в том, что при формировании модельных представлений субъект моделирования целенаправленно устремляет свой взор и действия на проектирование пяти основных компонентов , описание которых дано в предыдущей главе. Это позволяет отобразить в модели наиболее важные стороны воспитательной системы класса – её индивидно –групповые, ценностно-ориентационные, отношенческо-коммуникативные и диагностико-результативные характеристики. Практика применения компонентного механизма моделирования показала, что данный механизм эффективен и прост.

В процессе моделирования воспитательной системы класса можно выделить три основных направления совместной деятельности классного руководителя со своими коллегами, учащимися и их родителями:

Изучение учащихся класса, отношений, общения и деятельности в классном коллективе;

Проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного сообщества;

Сплочение и развитие классного коллектива, создание развивающей среды личности ребёнка.

В ходе опытно-педагогической работы нами определены формы, методы и приёмы, которые классный руководитель может использовать по созданию модели воспитательной системы класса.

Какой должна быть программа воспитательной системы класса? На этот вопрос педагог может найти ответ самостоятельно. Главное, чтобы в программе были отражены этапы, направления и способы построения системы, которые в дальнейшем должны составить основу плана работы классного руководителя.

2.2. Особенности развития детей подросткового возраста.

Ведущая деятельность:

Социально-значимая деятельность, средством реализации которой служит:

Центральные новообразования:

абстрактное мышление;

переоценка ценностей;

устойчивые «автономные» моральные взгляды, суждения и оценки, независимые от случайных влияний;

самосознание – подросток начинает постепенно выделять качества из отдельных видов деятельности и поступков, обобщать и осмысливать их, как особенности своего поведения, а затем и качества своей личности.

Набор правил общения с подростком

1. Не вмешивайтесь в дела подростка, если видите, что он должен справиться сам.

2. Помогите подростку, когда он хочет вашей помощи.

3. Постепенно снимайте заботу и ответственность за личные дела вашего ребенка и оставляйте их для самостоятельного решения.

4. Позвольте своему ребенку столкнуться с отрицательными последствиями своих действий (или бездействия).

5. Не стесняйтесь сказать подростку о своих отрицательных переживаниях, вызванных его поведением.

6. Говорите о своих переживаниях, а не о его поведении, говорите от первого лица.

7. Помните, что это еще в некоторой степени ребенок, и не требуйте от него невозможного.

8. Не приписывайте эмоциональные проблемы своего ребенка, но демонстрируйте их активное слушание и понимание.

Глава 3

Опыт работы классного руководителя по моделированию воспитательной системы класса.

3.1. Методы формирования гражданско - патриотических качеств личности

В определении содержания , сущности , методики формирования, организационных форм по воспитанию у подростков гражданских качеств особую роль сыграли П.П.Блонский, А.С. Макаренко, И.Н.Руссу, В.А.Сухомлинский, С.Т.Шацкий. Проанализировав существующие в педагогике подходы к методам и формам организации гражданско-патриотического воспитания, можно выделить следующие группы методов:

| № | Группа методов | Методы | Свойства методов |

| 1 | Методы формирования сознания личности | Убеждение, внушение, беседы, лекции, дискуссии, метод примера | Постановка подростка в позицию полноправного участника процесса, т.е. он не объект для применения данных методов, а сам принимает активное участие в их использовании |

| 2 | Методы организации деятельности и формирования опыта гражданского поведения | Педагогическое требование, требование коллектива, общественное мнение, поручение, создание воспитывающих ситуаций, коллективное творческое дело, метод проектов | Необходимо создавать ситуации, в которых подросток упражнялся бы в гражданской деятельности, осознавал свои обязанности по отношению к коллективу, обществу, ответственность за свои поступки. |

| 3 | Методы стимулирования деятельности и поведения | Соревнование, поощрение, наказание, взаимовыручка, создание ситуации успеха | Необходимо побуждать подростка корректировать свое поведение. Стимулирование в различных его формах должно быть дозированным и заслуженным. Стимулирование побуждает подростка к анализу собственной деятельности, программирует дальнейшее поведение. |

3.2.Информационная справка о классе

Общие сведения о классе и история его формирования

2 класс- общеобразовательный класс школы. Обучается в нем 29 человек, из них 22 мальчиков и 7 девочек. Постоянный состав начал формироваться еще с 1 класса данной школы. В 1 классе состав детей менялся в связи с прибытием новых учеников .

Социальный паспорт класса

Дети в классе в основном из благополучных семей, поэтому очень ценят семейные традиции.

Из 29 учащихся только 3 человека из неполных семей. 2 человека из многодетных семей. В 11 семьях родители имеют высшее образование, в 8-среднеспециальное, в 1-среднее.

Хорошие взаимоотношения сложились с родителями, большинство из которых интересуется жизнедеятельностью класса, достижениями своих детей. Особенно активны члены родительского комитета (7 человек). Родители одобряют выбранное направление работы, ценностные приоритеты данной воспитательной системы.

Характеристика успеваемости

Из 29 учащихся класса 6 человек учатся только на «отлично», 12 человек на «4» и «5», 2 человека в классе имеют оценку «3» только по одному предмету (это наш «золотой резерв»). Слабо учатся Семенов Сергей, Трифонов Миша (вновь прибывшие мальчики с уже имеющимися проблемами по успеваемости). Потенциал в классе есть, тем более, что ребята стремятся к знаниям, но есть и те дети, которые требуют дополнительного внимания (поддержки) классного руководителя, родителей и учителей-предметников.

Уровень воспитанности учащихся

В основном учащиеся класса показывают хороший уровень воспитанности:

они открыты, доброжелательны, щедры, но ряд учащихся требует

корректировки поведения.

Уровень сплоченности и развития классного коллектива

По результатам диагностики школьного психолога дети в классе

объединены в группы по интересам (увлечениям), характер отношений

между группами требует корректировки поведения.

Уровень сплоченности детского коллектива еще не вполне достаточный.

В классе действуют органы самоуправления, ребята со всей ответственностью относятся к своим «должностям».

Выявлены лидеры, можно выделить группу учащихся (2 мальчика и 2 девочки), которые обычно выбираются лидерами в микрогруппах. Успехи в учебе и познавательная активность этих учащихся являются примером для всех. Совершенно равнодушных к делам класса и школы нет. Каждый ученик пытается по мере своих возможностей оказать помощь товарищу, отверженных в классе нет.

Учащиеся любят проводить вместе время и в школе, и вне ее, стремятся к общению (мальчики и девочки дружат между собой).

Характеристика занятости учащихся во внеурочное время. В соответствии с ФГОС мои ученики занимаются внеурочной деятельностью, некоторые в школьных кружках : « Мы-исследователи», «Дорогой открытий и добра», «Бумажные фантазии», «Русский сувенир», «Спортивная страна», некоторые учащиеся занимаются в школе искусств, в центре дополнительного образования.

Большинство ребят в классе заняты в сфере дополнительного образования. Дети посещают такие кружки и секции как «Футбол», «Борьба», «Теннис», «Рукодельница», «Лепка», «Бисер» и др. Некоторые занимаются сразу в двух объединениях. Посещают библиотеку. Выезжают на областные и районные соревнования, участвуют в общественной жизни класса и школы в целом (выставки, фестивали и т.д.), оказывают шефскую помощь ветеранам.

Уровень физического развития и здоровья детей

Из 20 учащихся в результате ежегодного медицинского осмотра выявлено 16 здоровых детей, 2 человека – с нарушением осанки, 1 человек – с нарушением зрения, 1 человек с заболеваниями органов пищеварения.

Ребята стараются улучшить показатели физического здоровья, посещая спортивные секции в школе и Центре дополнительного образования.

Стараются вести активный образ жизни, предпочитают подвижные игры.

3.3.Индивидуальная работа с учащимися

| № | Фамилия, Имя | Мир интересов и увлечений | Основные личные достижения | Есть ли проблемы в развитии | Формы и способы педагогичес кой поддержки |

| 1 | Андреева Даша | Компьютер Моделирование одежды | Дисциплинированная аккуратная | Обидчива эмоциональна | Иногда требуется корректировка поведения |

| 2 | Боровилова Диана | Компьютер Чтение

| Аккуратная Бережливая вежливая | Немного замкнута | Самостоятельная

|

| 3 | Гришаткина Настя | Кружок «Лепка» компьютер | Общительная Надежная Вежливая | Бывает несдержанна | Иногда требуется корректировка поведения |

| 4 | Жигулев Илья | Компьютер Секция «Футбол» | Добрый отзывчивый | Бывает несдержан, открыт для чужого воздействия | Очень нуждается в добром участии со стороны учителя |

| 5 | Ибнюков Линар | Компьютер Общение со свестниками | Добрый спокойный | Немного легкомыслен забывчив | Нуждается в поддержке со стороны учителя |

| 6 | Кочкин Даниил | Компьютер книги | самостоятельный | Немного агрессивен Неаккуратен рассеянный | Строгий контроль |

| 7 | Кочкин Никита | Компьютер книги | трудолюбивый | Несобранный рассеянный | Строгий контроль |

| 8 | Кукушкин Дима | Компьютер Секция «Футбол» | самостоятельный | Немного агрессивен | Нуждается в контроле |

| 9 | Макеев Алеша | компьютер | Спокойный неагрессивный | медлителен | Нуждается в контроле |

| 10 | Рыбакина Катя | Компьютер Кружок «Маска» | самостоятельная | Немного агрессивна | Нуждается в контроле |

| 11 | Карганова Катя | Кружок «Лепка» | Спокойная Добрая | Боязлива Неуверенна в себе | Требуется поддержка со стороны учителя |

| 12 | Судаков Юра | компьютер | спокойный | медлительный | Нуждается в контроле |

| 13 | Старов Иван | Компьютер книги | Самостоятельный эрудированный | невыдержанный | Нуждается в контроле |

| 14 | Семенов Сергей | техника | Не злопамятный | Подвержен чужому влиянию | Строгий контроль |

| 15 | Тимощенко Дима | Компьютер Секция «Борьба» | спокойный | Подвержен чужому влиянию | Нуждается в котроле |

| 16 | Трифонов Миша | техника | трудолюбивый | Не надежен | Строгий контроль |

| 17 | Тюкин Максим | Книги компьютер | Добрый Отзывчивый | рассеянный | Нуждается в контроле |

| 18 | Князев Илья | компьютер | Эрудированный начитанный | Бывает агрессивен вспыльчивый | Строгий контроль |

| 19 | Марасанов Михаил | Компьютер Секция «Футбол» | Самостоятельный Добрый надежный | Немного агрессивен | В контроле не нуждается |

| 20 | Шулева Арина | Компьютер Вязание Вышивание книги | Спокойная Вежливая трудолюбивая | Боязливая эмоциональная | Не нуждается в контроле |

3.4. Этапы развития воспитательной системы

Цели задачи воспитания будут решаться системно на каждой ступени взросления учащегося.

Для успешного развития воспитательной системы класса я выделила четыре этапа:

Первый этап- этап проектирования системы;

Второй этап- этап становления системы;

Третий этап- этап стабильного функционирования системы;

Четвертый этап- этап обобщения результатов и обновления системы.

Направления воспитательной работы

Я- гражданин России

Цели:

Воспитание у школьников гражданского долга, патриотизма – важнейших духовно- нравственных и социальных ценностей.

Формирование чувства гордости за свой родной край, родной поселок, школу № 1.

Задачи:

Воспитание духовной, нравственной личности, социально адаптированной к современному обществу.

Изучение истории России, Нижегородского края.

Развитие чувства единения, школьного сотрудничества.

Формы:

Классные часы «Символы России».

Классные часы, посвященные главным сражениям Великой Отечественной войны и 65- летию Победы.

Участие в акциях « Милосердие», « Подарок ветерану»

Участие в районном конкурсе «Мальчишник 2013»

Участие в военно-спортивной игре « Зарница 2012, 2013»

Создание альбома «История моего класса» (фотографии и комментарии)

Участие в конкурсе сочинений «Война в истории моей семьи»

Участие в конкурсе рисунков «Война глазами детей»

Участие в трудовом десанте по уборке территории мемориала славы

Вахта памяти

Участие в конкурсе рисунков «Я рисую мир»

Школа будущих академиков

Цели:

Создать условия для раскрытия интеллектуальных, умственных способностей. Оказать влияние на формирование трудолюбия, чувства ответственности, обеспечить развитие познавательной активности учащихся.

Задачи:

Создать ситуацию успеха.

Научить самостоятельно получать знания, используя различные технические средства.

Обеспечить переход на более качественный уровень усвоения знаний.

Сформировать внутреннюю потребность и готовность к получению полноценного образования и дальнейшего самоопределения.

Формы:

1.Система классных часов «Учись учиться».

2.Олимпиады по предметам.

3.Тематические конкурсы, викторины.

4.Международный конкурс по языкознанию «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Бульдог».

5.Привлечение учащихся к занятиям в кружках, факультативах, секциях.

6.Организация познавательных экскурсий.

7.Психологические тренинги, игры, мониторинг результата.

8.Профориентация.

Школа искусств и этикета

Цели:

Развитие творческого потенциала личности, повышение культурного уровня подростка.

Задачи:

Помочь раскрыть индивидуальность каждого ребенка.

Сформировать навыки группового взаимодействия.

Сохранять народные традиции и обычаи.

Формировать толерантность.

Формы:

«Посиделки на Кузьминки» разговор о традициях народов России.

«Мальчишник 2013» ежегодный конкурс для мальчиков.

Участие в выставках рисунков, поделок.

Участие в проведении Дня Учителя.

Участие в проведении Дня пожилых людей.

Участие в концертах, конкурсах на лучшего чтеца, исполнителя художественного номера.

Школа выживания

Цели:

Научить выживать в непростых условиях современной жизни, сохраняя при этом психическое и физическое здоровье учащихся.

Прививать навыки здорового образа жизни.

Задачи:

1.Организация жизнедеятельности детского коллектива в нестандартных экстремальных условиях.

2.Пропаганда здорового образа жизни.

3.Взаимодействие с медицинскими учреждениями для создания индивидуальных карт здоровья.

4. Профилактика асоциального поведения учащихся.

Формы:

1.Классные часы «Профилактика травматизма и первая медицинская помощь».

2. Цикл бесед «Курение, алкоголь и подросток».

3. Участие в военно- спортивной игре «Зарница»

4. Участие в благоустройстве территории мемориала славы.

5.Туристические походы.

Семья (работа с родителями)

Цель:

Создание условий для умственного и физического совершенствования подростка совместно с семьей.

Задачи:

1.Информирование родителей о том, как учатся их дети .

2.Психолого- педагогический всеобуч родителей.

3.Организация совместной познавательной деятельности детей, родителей, педагогов.

4.Организация совместной работы по совершенствованию физических качеств ребят, укреплению здоровья, социализации подростка.

Формы:

Тематические родительские собрания с привлечением психологов, медицинских работников.

Индивидуальные консультации психологов, педагогов- предметников.

Организация работы родительского комитета.

Совместные праздники «8 Марта» , «День защитника Отечества» и др.

Экскурсии, походы, совместный отдых на природе.

Участие в спортивных соревнованиях.

Участие в конкурсе «Моя родословная».

Участие в конкурсе сочинений «Крепка семья – крепка держава»

Годовой круг традиционных дел

Продолжать изучение своего внутреннего мира.

Продолжать изучение своего родного края.

Продолжать формирование позитивного отношения к творчеству.

Проводить совместные вечера отдыха, праздники: «День именинника», «День Защитника Отечества», «8 Марта» и др.

Осуществлять поездки, планировать совместные походы с привлечением родителей, способствовать сплочению классного коллектива.

Продолжать встречи с интересными людьми родного края.

Продолжить участвовать в акциях «Помощь ветерану», «Подари книгу детям» и др.

Продолжать участвовать в конкурсах «Русский медвежонок»(языкознание), «Кенгуру»(математика), «Бульдог»(англ.яз)

Проводить профилактическую работу по предупреждению несчастных случаев, формировать ответственность учащихся за сохранение собственного здоровья.

Управление воспитательной системой

В центре управления системой находится не просто ребенок, а процесс развития его личности. А это значит, что приоритет в работе классного руководителя отдается приемам опосредованного педагогического воздействия, выдвигается на первый план совместный поиск истины, развитие через создание воспитывающих ситуаций, разнообразной творческой деятельности всеми участниками воспитательного процесса.

Самоуправление играет роль системообразующего фактора в жизнедеятельности классного сообщества и построения воспитательной системы. Основа его организации- разработанная система поручений, благодаря которой каждый ученик в соответствии со своими желаниями и индивидуальными возможностями может избрать и выполнить какую- либо деятельность, полезную для него, класса и школы. В нашем классе нет ни одного ученика, который не имеет должности.

3.5.Управление системой

Воспитательное

Пространство города

Родительский комитет

Воспитательные центры школы:

Музей, библиотека, мастерские, кружки, спортивные секции

Классное

Сообщество

Ребенок

Воспитывающие ситуации

КТД

Общешкольное и классное самоуправление

Коллективные и индивидуальные поручения

Личность классного руководителя

Ученическое самоуправление в классе

Председатель класса

Марасанов Михаил

Староста

Боровилова Диана

Министерство учебы

Андреева Даша

Министр здравоохранения

Князев Илья

Министр общественного питания

Шулева Арина

Комитет досуга и отдыха

Гришаткина Настя

Министерство спорта

Тимощенко Дима

Кукушкин Дима

Министерство правопорядка (МЧС)

Старов Иван

Жигулев Илья

Комитет по печати

Кочкин Даниил

Карганова Катя

Министерство труда

Судаков Юра

Ибнюков Линар

Шефская комиссия

Мокеев Алеша, Семенов Сергей, Трифонов Миша, Кочкин Никита.

Законы жизни класса:

Закон уважения.

Уважай людей, и тогда люди будут уважать тебя.

Закон дружбы.

В жизни происходят события, которые тяжело пережить одному. Тогда на помощь приходит друг.

Закон храбрости.

Будь храбрым и не бойся препятствий.

Закон любви.

Люби своих друзей, Родину и все то, что тебя окружает.

Закон доброты.

Доброта-это сила. Не бойся быть сильным: дари людям добро.

Закон трудолюбия.

Труд сделал из обезьяны человека. Трудись, чтобы не вернуться назад!.

Закон дисциплины.

Дисциплинированному человеку не страшны трудности и препятствия.

Закон милосердия.

Рядом с тобой может оказаться человек, которому нужна помощь.

Помоги!!!

Достижения и результаты функционирования системы

Главным критерием оценки результативности воспитательного процесса может выступить воспитанность учащихся, ее изменения из года в год.

Критерии, по которым оценивается эффективность функционирования системы , должны быть следующие:

- уровень воспитанности учащихся;

- сформированность классного коллектива, межличностные отношения;

- сформированность норм и правил внутри коллектива, не противоречащих общечеловеческим ценностям;

- стремление к успешности.

Основные результаты работы по данной системе:

- Повысился уровень воспитанности учащихся.

-Удалось достичь определенных успехов в деле сплочения коллектива: дети проявляют заботу друг о друге, поддерживают дружеские отношения с одноклассниками, самостоятельно организуют проведение праздников, поздравляют друг друга с днем рождения.

-Ребята приобрели навыки уважительного отношения к людям.

-Увеличился уровень познавательной активности: возросло количество участников олимпиад, конкурсов, акций. Класс имеет свое «лицо» в школе.

- Возрос уровень самостоятельности: дети планируют КТД, выступают с интересными предложениями о проведении досуга, серьезно относятся к обязанностям в классе, анализируют свою работу, совместно решают проблемы.

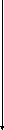

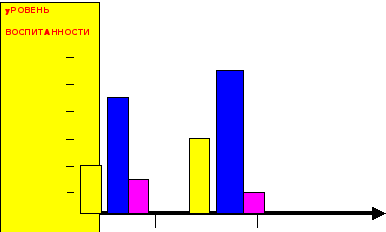

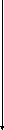

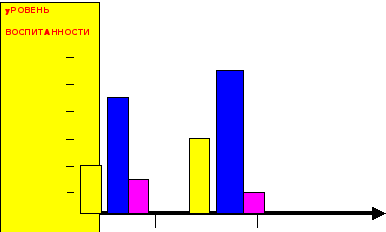

3.9 ДИАГРАММА УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ УЧАЩИХСЯ

1-2 КЛАСС

2012г. 2013г.

- высокий уровень

- средний уровень

- низкий уровень

Работа с родителями

Состав родительского комитета:

1.Андреева Ольга Витальевна

2.Кочкина Галина Владимировна

3.Шулева Оксана Александровна

4.Сиротова Наталья Михайловна

5.Старова Оксана Ивановна

Тематика родительских собраний

1 класс

1.Проблемы адаптации учащихся в начальной школе.

2.Физкультура и спорт в жизни школьника.

3.Творчество в жизни ребенка.

4.Книга и ее роль в жизни семьи.

5.Права и обязанности ребенка в семье, в школе, в социуме.

6.Культурные ценности семьи и их значение для ребенка.

7.Вредные привычки ребенка. Как им противостоять?

2 класс

«Друзья моего ребенка. Кто они? Какие они?»

Как развить у ребенка работоспособность?

Компьютер в жизни школьника.

Вредные привычки ребенка.

Круг чтения детей.

Эмоции и чувства в разговоре с подростком.

Глава 3. Перспективы развития воспитательной системы

Отчётливое осознание достижений, проблем формирующейся системы помогает более обоснованно избрать пути дальнейшего её развития. Целевые установки, содержание данной системы полностью соответствуют возможностям и условиям школы, поэтому есть все предпосылки для того, чтобы, выстроив систему на одном классе, выстроить до конца образ достойного Человека, Человека-гражданина. Очень важно педагогам превратиться в союз единомышленников, способных к реальному самоанализу и постоянному творчеству и следовать высказыванию В.Г.Белинского: «орудием и посредником воспитания должна быть любовь, а целью – ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ…»

Список использованной литературы

Е.Н Степанов, Е.В. Алексеева, А.А.Андреев «Классному руководителю о воспитательной системе класса» Центр «Педагогический поиск» М., 2000г.

Спутник классного руководителя. М.Центр «Педагогический поиск» 2003г.

Байбородова Л.В , Рожков М.И . «Классному руководителю» М., Гуманит.изд., центр ВЛАДОС 2001г.

Смирнов С.А. «Педагогические системы, технологии, теории» М., «Академия» 2000г.

А.Петрова «Основы управления педагогическими системами» М., «Просвящение»2008г.

Степанов Е.Н. «Моделирование воспитательной системы образовательного учреждения» Псков 1998г.

Шилина З.М. «Классный руководитель: искусство воспитания» М. 1997г.

Гуткин Я.Д. «Настольная книга классного руководителя» Центр. «Педагогический полк» 2000г.

Азаров Ю.П. «Семейная педагогика» М., Политиздат, 1985 г.

Черноусова Ф.П. «Направления, содержание, формы и методы воспитательной работы» М.,2004 г.

Закон РФ «Об образовании» 1996г.

Конституция РФ

Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г.

Программа развития воспитания в системе образования России на 2002 – 2004 гг.

Программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2001 – 2005гг.»

Семейный Кодекс РФ 1996г.

35